عبد الباسط سيدا *

من العادات التي ألزمت بها نفسي زيارة المتاحف والأماكن الأثرية التي أشعر بمتعة استثنائية في أثناء تجوالي في أنحائها، وذلك بفعل الاستلهام الذي أشعر به وأنا أدقّق النظر، سواء في القطع الأثرية أو في الآثار العمرانية والمعرفية والفنّية التي تضمّها تلك المتاحف أو الأماكن الأثرية.

وأتذكّر جيداً كيف هيمنت عليّ مشاعر متباينةٌ وأنا أزور توب كابي (قابي)، الباب العالي في إسطنبول للمرّة الأولى قبل نحو عقد ونصف العقد. تجوّلت في أجنحته المختلفة، ومشيت في الطرق الضيقة الجميلة التي كانت تفصل وتربط بين تلك الأجنحة. ولكن ما كان يشغل ذهني أكثر من غيره محاولتي عقد مقارنة بين ما كنت أشاهده وأتلمّسه وأقف أمامه وأشتمّ رائحته والمعلومات التي كانت لديّ من قراءاتي عن التاريخ العثماني بشأن دور الباب العالي وأهميته في تاريخ الدولة العثمانية. وكنت أحاول أن اتخيّل عملية اتخاذ القرارات التي كانت تتمّ فيه على المستويَين الداخلي والخارجي، سواء في مرحلة قوة الدولة أو ضعفها، فالدولة العثمانية، حتى وهي في أضعف مراحلها، كانت قادرةً (بناءً على خبراتها المتراكمة في نحو خمسة قرون حكمت فيها منطقتنا ومناطق أخرى) على تدبير المكائد للأمراء، الذين كانوا يحاولون استغلال ظروف الدولة، فيسعون إلى الانفصال عنها، أو تشكيل إمارات تكون شكلياً تابعةً لها، ولكنّها في واقع الحال تمثّل الخطوات الأولى في طريق تشكيل كيانات من شأنها أن تمثل خطراً على الدولة العثمانية، وممتلكاتها في مناطق توسّعها.

وقد كان لبنان من بين المناطق التي استهدفتها خطط الباب العالي، لدى ظهور أيّ بادرة توحي بمخاطر تجاوز المشاريع الخاصّة بهذا الأمير أو ذاك حدودَ المسموح به. فلبنان المنطقة، حتى قبل أن يصبح دولةً معترفاً بها رسمياً من الهيئات والمنظّمات الدولية، كان منطقةً ترى السلطة العثمانية فيها مفتاح الساحل والداخل السوريَين، والتواصل مع العالم الخارجي. كما أن قربه من أوروبا (قبرص واليونان)، ومن تركيا بالذات، ذلك كلّه من بين العوامل التي أثارت اهتمام الدولة العثمانية به رغم ضعفها، ورغم تدخّلات القوى الدولية إبان الأحداث والحروب التي كانت بين الدروز والموارنة، في الفترة ما بين 1840-1860. ففي حين أن فرنسا كانت تدعم الموارنة، كان الإنكليز يدعمون الدروز، هذا في حين أن العثمانيين كانوا يسعون لإثارة الخلاف بين الطرفَين، وذلك لإضعافهما والسيطرة عليهما. ومع تشكيل الدولة اللبنانية عام 1920، بناءً على مرسوم فرنسي قضى بفصل لبنان عن سورية، وهو الأمر الذي أثار حفيظةَ المسلمين السنّة، لأنهم تحولوا في البلد إلى أقلّية بعد أن كانوا جزءاً من الغالبية في المستوى السوري العام. ومنذ ذلك الحين، ساد مناخٌ من عدم الثقة بين الطوائف اللبنانية، الأمر الذي دفع بها إلى الاستقواء بقوة خارجية إقليمية أو دولية. فبينما كانت الطوائف المسيحية، لا سيّما الموارنة، تحرص على علاقاتها المتميّزة مع فرنسا، كان السنّة في لبنان يجدون في علاقاتهم مع الدول العربية صمّام أمان بالنسبة إليهم، يمكّنهم من أداء دور فاعل في الحياة السياسية على مستوى البلاد، تمثّل في مشاركتهم للموارنة في الإدارة والحصول على الامتيازات. هذا في حين ظلّ الشيعية الطائفة المهمّشة، التي أثتبتت وجودها من خلال انفتاحتها على الجميع، وتبنّي أفرادها القضايا اللبنانية والعربية الإسلامية.

ومع ذلك، ظلّ التحسّب والحذر والاستعداد لأيّ طارئ من السمات التي تميّز علاقات الطوائف البينية، قبل الاستقلال اللبناني وبعده. ورغم الانفراجات التي كانت بعد الاستقلال، لا سيّما في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ما بين 1958-1962، ظلّ الخوفُ العاملَ المتحكّم بماهيّة العلاقات بين المكوّنات الشعبية، ونعني هنا الخوف الظاهري العلني المُفصَح عنه، إلى جانب الخوف الكامن، وهو الذي كان أقرب إلى الحذر والتحسّب، منه إلى الهلع والخشية من المستقبل المجهول الحالك المنتظَر. وقد استطاع لبنان بعد الاستقلال بحكم موقعه الجغرافي، ونظامه الديمقراطي التوافقي، بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، خاصّة الخليجية منها، ومع عدة دول مهمّة على الصعيد العالمي.

ولكن المحنة الكبرى بدأت مع عسكرة الأحزاب اللبنانية المعبّرة عن هواجس ومصالح الطوائف، لتتحوّل من قوى سياسية إلى مليشياتٍ تحتاج إلى أجواء مضطربة، بل إلى حروب، لتتمكّن من تبرير وجودها، وتشدّ عصب أنصارها. وكان من أسباب مآسي لبنان محاولات التيّارات القومية العربية المتنافسة، من البعثيين في كلّ من سورية والعراق، والناصريين في مصر، وحتى من القوميين العرب الذين كانوا يمثّلون النُخْبَة والمثقّفين ممّن تخصّصوا في التنظير لمعظم المسائل التي فرضها واقع انتشار الفكر القومي، والأيديولوجية القومية، ضمن مختلف المجتمعات العربية، لا سيّما القريبة من لبنان.

ومع التوافق العربي على نقل منظّمة التحرير الفلسطينية من الأردن إلى لبنان على إثر الأعمال القتالية بينها وبين القوات الأردنية (1970-1971)، وجدت المنظّمة في لبنان أرضيةً مناسبة لممارسة نشاطاتها، وتنظيم قواتها، والقيام ببعض العمليات العسكرية؛ ولكنها لم تكتف بذلك فحسب، بل تحوّلت، مع الوقت، إلى فاعل سياسي في السياسات الداخلية اللبنانية، خاصّة في ظلّ الانقسام الحادّ الذي كان بين القوى المسيحية، وتلك التي كانت تقدّم نفسها بوصفها القوى الوطنية اللبنانية، التي كانت تضمّ مجموعةَ قوىً قوميةٍ أو يساريةِ الهوى. وهي القوى التي وجدت في المنظّمة عوناً للاستقواء في مواجهة شركاء الوطن من المصنّفين في خانة “الأعداء”.

وكانت الحرب الأهلية اللبنانية، التي انتهت رسمياً باتّفاق الطائف عام 1989، ولكنّ الأمور، رغم الاتفاق المشار إليه، كانت ما زالت عالقةً بين مختلف الأطراف، خاصّةً بعد أن أطبق جيش نظام حافظ الأسد وأجهزة مخابراته على معظم مفاصل الدولة والمجتمع اللبنانيَين، وهي القوات التي كانت قد دخلت لبنان بتوافق إقليمي دولي بحجّة منع تصاعد الحرب الأهلية المشار إليها، ومساعدة اللبنانيين في سبيل استمرارية العيش المشترك. وفي واقع الحال، كان حافظ الأسد يريد، بموجب تفاهماته مع الولايات المتحدة وحليفاتها، ومعها ضمناً إسرائيل، إبعاد ياسر عرفات عن القضية الفلسطينية، وهي القضية التي كان الأسد يستخدمها ورقةً لتعزيز دوره الإقليمي، كما فعل لاحقاً مع الورقتَين اللبنانية والعراقية ومن ثمّ الكردية. ولبلوغ هذا الهدف، تعاون حافظ الأسد بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، الذي تمخّض عنه إخراج منظّمة التحرير من لبنان، مع النظام الإيراني لتشكيل حزب الله، ليكون الوكيل الحصري الوحيد للمقاومة في الجنوب اللبناني. ويمكن في ضوْء هذا التوجّه الأسدي، فهم خلفية معركة طرابلس (1983)، وحرب المخيّمات (1985-1988).

كما كان الأسد وراء الانشقاقات التي تعرّضت لها حركة فتح. وهكذا اختلطت الأوراق في الساحة اللبنانية، التي باتت ميداناً للقوى المتنافسة والمتصارعة على المستويين الإقليمي والدولي. فبعد الانقسامات المجتمعية الشاقولية التي دفعت بأعضاء كلّ طائفة (إلّا في ما ندر على مستوى الأفراد) إلى الاصطفاف خلف زعيم الطائفة الذي بات مع الوقت زعيم حزب سياسي بعد التخلّي عن سلاحه بموجب اتفاق الطائف.

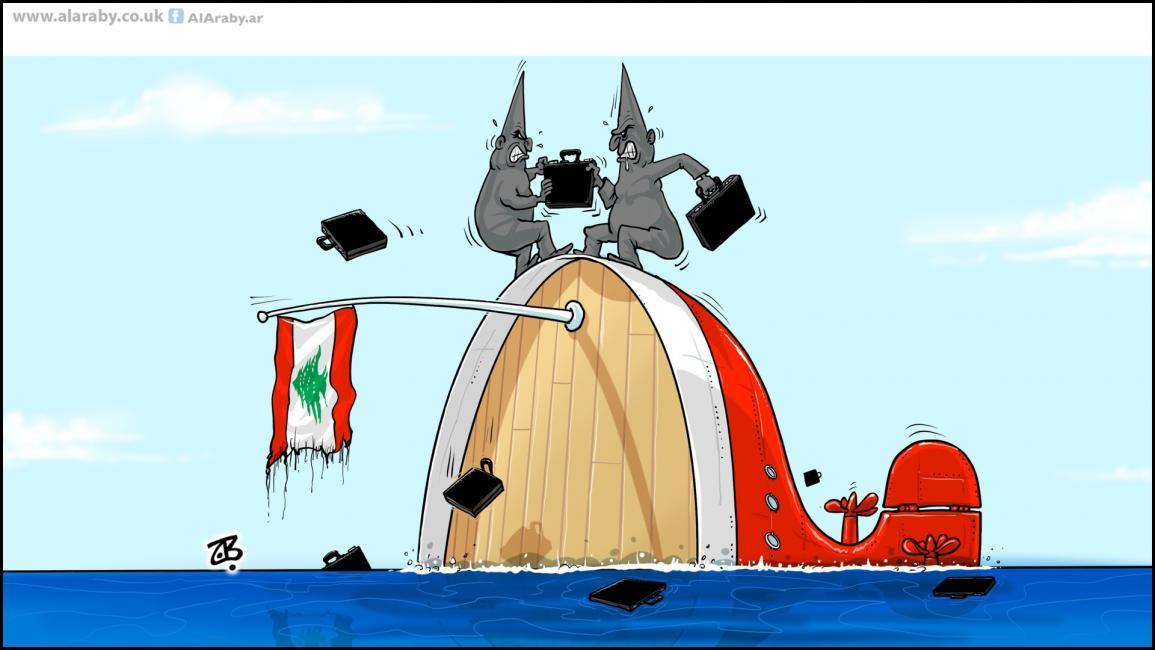

واستمرّ الحال على هذا المنوال حتى بات حزب الله، بفعل الدعم الإيراني الهائل له، السلطة الحاكمة في لبنان عمليّاً، والمتحكّم بمفاصل القرار، وبات في مقدوره بالتعاون والتفاهم مع شريكه نبيه برّي إغلاق البرلمان، وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في مدى سنوات، كما كان الحزب المذكور، في عهد الأسد (الابن) على وجه التحديد، الضلع الأساس في “محور المقاومة”، واستخدم الحزب أداةً قمعيةً ضدّ السوريين الثائرين على استبداد وفساد الضلع الأسدي في المحور المذكور، الذي يقوده النظام الإيراني.

واليوم، بعد ما حصل كلّه من عمليات قتل جماعية لقيادة حزب الله وكوادره الميدانية، وبعد الممارسات السلبية كلّها، التي انعكست في واقع الشيعة في لبنان، وبعيداً عن سائر مظاهر التشفّي ومحاولات استغلال الفرصة، نرى أن المشروع الوطني اللبناني ما زال هو الحلّ الذي يمكنه إخراج اللبنانيين من دائرة المنافسات والصراعات، والقطع مع استخدام الخطط ذاتها، التي ثبت فشلها الذريع في مختلف المناسبات. ومثل هذا المشروع لن يكون كاملاً مكتملاً من دون احترام خصوصيات سائر المكوّنات المجتمعية اللبنانية بغضّ النظر عن أحجامها، والإقرار بحقوقها، ضمن إطار دولة الدستور والقانون، التي تقف على مسافة واحدة من الجميع بحياديتها الدينية والأيديولوجية والمذهبية والجهوية وغيرها. كما يتطلّب هذا المشروع إبعاد لبنان من الصراعات الإقليمية والدولية، ويعطي الاعتبار الرئيس للمصالح الوطنية اللبنانية بوصفها في رأس الأولويات. وهذا فحواه عدم القبول بتحول فريق لبناني، مثلما يفعل هذا الحزب منذ نحو 42 عاماً، رأسَ حربةٍ، وقوةً ضاربة لصالح بشّار الأسد، ضدّ الشعبَين اللبناني والسوري، وهو يفعل ذلك بأوامر من ضبّاط الحرس الثوري الإيراني، وبالسلاح والمال الإيرانيين.

اليوم، هناك تحدّيات كُبرى تلوح في الأفق (وأخرى قد تظهر وقت اللزوم) لضبط المعادلات الإقليمية وفق الحسابات الدولية المتمركزة راهناً حول المنافسات، وربّما الصراعات مستقبلاً حول التكنولوجيا والمصالح الاقتصادية والممرّات التجارية والثروات الكامنة.

هل أخذنا الدروس من التجارب الفاشلة التي شهدتها منطقتنا في المائة سنة الماضية على الأقلّ، أم إننا ما زلنا مصرّين على السير في الطريق ذاته، المؤدّي نحو الانتحار أو التدمير الذاتي الذي ينتظر مجتمعاتنا ودولنا، لصالح حفنة ممّن قبلوا بدور المتعّهدين لصالح القوى الإقليمية والدولية المؤثّرة، ممّن يمتلكون المشاريع والرؤية، بغض النظر عن مواقفنا منها؟ … وذلك كلّه سيتأثر بهذه الصيغة أو تلك بما ينتظره العالم من حقبةٍ ترامبيّةٍ جديدة تحمل معها كثيراً من الهواجس، وربّما الآمال التي تحتاج عمليةُ تحقّقها إلى القراءة الصحيحة للإمكانيات الذاتية والظروف الموضوعية، بعيداً من سياسة الشعارات التي لم تجلب لمنطقتنا وشعوبها سوى الكوارث والإخفاقات المزمنة.

* كاتب سياسي سوري

المصدر: العربي الجديد