راتب شعبو *

كانت عبارة “حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس” قاسماً مشتركاً في مواقف الدول المساندة لإسرائيل، رغم ما تُقدِم عليه هذه الدولة من تجاوزٍ وانتهاكٍ للحقوق المُتواضَع عليها دولياً، ومن ازدراء للالتزامات الأخلاقية والمعايير الإنسانية كلّها، في سياق ممارسة هذا “الحقّ”.

يشمل “حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، إذاً، حقّها في تحويل مجتمع كامل مقبرةً، بحسب تصريح الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، التي كتبت بعد زيارة غزّة: “لا يمكنك أن تعرف أين يبدأ الدمار وأين ينتهي. أنّى تدخل غزّة، فإن البيوت والمشافي والمدارس والعيادات الصحّية والمساجد والشقق والمطاعم… كلّها سوّيت بالأرض. مجتمع كامل تحوّل الآن مقبرةً”. ويشمل حقّها في تنفيذ التطهير العرقي من خلال منعها عودة الفلسطينيين إلى شمال غزّة، وقطع الإمدادات الغذائية عن الباقين، أي تعريض مجتمع كامل لإمكانية حدوث مجاعة، بحسب لجنة مراجعة المجاعة التابعة للأمم المتحدة.

بقيت العبارة المذكورة الموجّه الأساس لسياسات تلك الدول إزاء ما يجري في الشرق الأوسط. وما الجمل السياسية التي فاضت من حافات تلك العبارة، لتشير إلى هول ما تقوم به آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، سوى كلام في كلام، على ما شهدنا (ونشهد) من العقاب والانتقام الإسرائيلي المنفلت والمتواصل، طوال ما يزيد على 13 شهراً.

هكذا يعرض علينا عالم اليوم درساً أوّل يقول إن الإبادة يمكن أن تندرج في سياق الدفاع عن النفس، ودرساً ثانياً يقول إن هناك حقوقاً يحقّ لها أن تنتهك حقوقاً أخرى، استناداً إلى هُويَّة صاحب الحقّ. لا جديد تحت الشمس، ولكن ربّما كانت أيّام العالم السوداء هذه هي الأفصح في عرض هذا العيب على مستوى دولي. مع ذلك، ليس الغرض التشكّي من ازدواجية المعايير، فلا غرو في أن تبدّي الدول ما تجد أنه مصلحتها، على أيّ اعتبار أخلاقي. الغرض هو الإشارة إلى أن العيب السياسي والأخلاقي الذي يبديه الغرب حيال إسرائيل هو تعبير عن أزمة أصلية في التكوين أو الوجود الإسرائيلي نفسه، ذلك أن الحلّ الصهيوني للمشكلة اليهودية هو حلّ مستحيل، أو قل إنه سبيل إلى مشكلات لا تني تتفاقم.

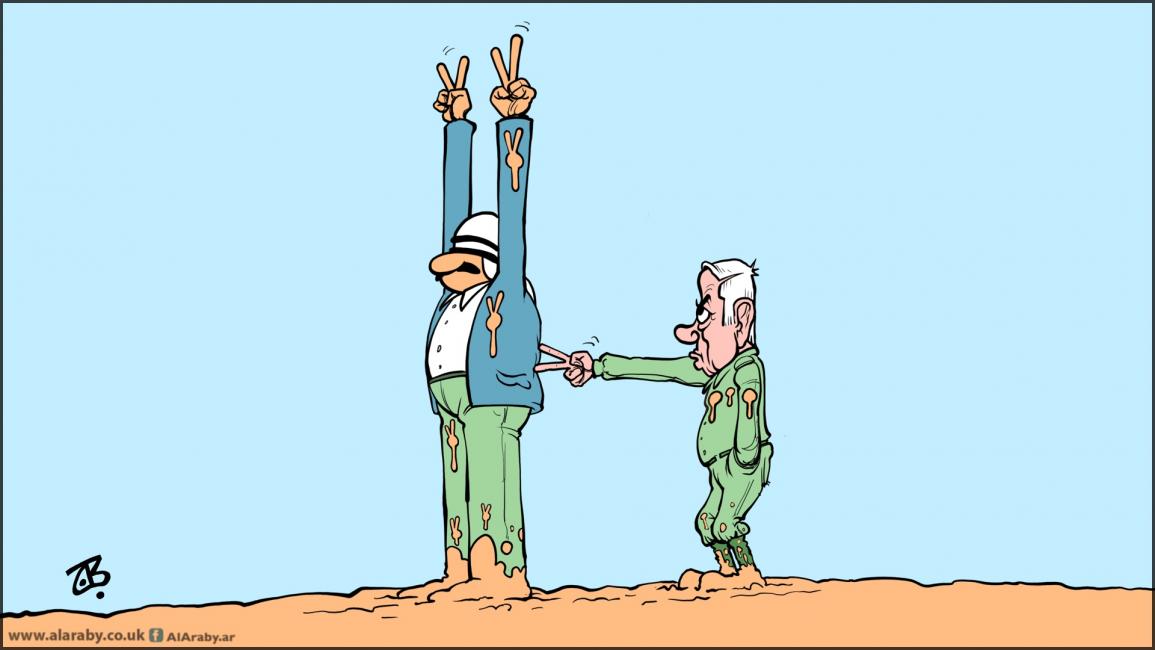

الجنون الانتقامي الذي تمارسه إسرائيل ليس مُجرَّد عملية انتقام ضدّ كلّ من تجرأ على إيذائها، بل هو، في قوته واتساعه ووحشيته، وفي نجاحه في ضمان تساهل وسكوت الدول القادرة على التأثير، رسالة ترهيب موجّهة في العمق إلى المجتمعات العربية، بقدر ارتباطها بالمجتمعات التي تتعرّض للاحتقار والإبادة في فلسطين ولبنان. تقول الرسالة إن على الجميع أن يرى الحقّ الإسرائيلي مطلقاً يعلو أيّ حقّ آخر، ما يعني أن العلاقة الوحيدة الممكنة للمحيط مع إسرائيل هي ليست الخضوع التام فقط، بل الاستعداد الدائم لمزيد من الخضوع الذي لا قاع له، وفق المنظور الصهيوني الذي يقتضي لإسرائيل التوسّع الأفقي نحو المزيد من الاحتلال والضمّ، والتوسّع العمودي نحو المزيد من العنصرية.

إذا كان يمكن لإسرائيل أن تضمن خضوع الدول، بفعل موازين القوى وغلبة المصالح، وبفعل آلية عمل الدولة وقوة أجهزتها، فلا يمكنها أن تضمن خضوع المجتمعات، ولا سيّما تلك المتحرّرة من سيطرة الدولة، حال المجتمعات التي تعمل على تحطيمها اليوم. والحال أن قلّة اعتبار إسرائيل للدول المحيطة، وفرض التسويات المهينة عليها، يمهّد السبيل لبروز قوىً غير دولتية، تحتمي بمجتمع غير راضٍ عن ضياع حقوقه، ولا عن ضعف دولته وقلّة اعتبارها إزاء إسرائيل التي لا تكفّ، بفعل طبيعتها ذاتها، عن الغطرسة وممارسة التجاوزات على حقوق الآخرين.

ما تعيشه إسرائيل اليوم من جنون القوة، ليس إلا غضب القوي عسكرياً، ولكن العاجز سياسياً عن فرض قبوله. هذا ما يعيد إلى الذهن قول السياسي الفرنسي إيميل دو جيراردين (1881): “يمكنك أن تفعل كلّ شيء بحراب البنادق سوى أن تجلس عليها”. الحراب الإسرائيلية التي تفعل أقصى ما يمكن للحراب أن تفعل، تبقى عاجزةً، بعد كلّ شيء، عن أن توفّر محلّاً آمناً ومستداماً لحَمَلَتها. الحروب الإسرائيلية الكثيرة السابقة التي كانت إسرائيل متفوّقة ومنتصرة فيها على الدول العربية، أفضت إلى زيادة مساحة إسرائيل وزيادة عدد سكّانها، ولكنّها لم تفضِ إلى تعزيز أمن إسرائيل. على العكس، بعد تلك الانتصارات العسكرية كلّها، مُنيت إسرائيل في 7 أكتوبر (2023)، بأقسى اختراق أمني وعسكري في تاريخها. الأمن الإسرائيلي لا يزال في حاجة إلى المزيد من المناطق العازلة، وفي حاجة، ليس إلى دعم أميركي هائل فقط، بل إلى حضور أميركي مباشر أيضاً.

تشي هذه الحقيقة بالأزمة العميقة التي تستبطن “الوجود الصهيوني”، أزمة الانغراس القسري في محيط يتبادل الرفض مع إسرائيل. وفيما يتطلّب الاندماج في المنطقة من إسرائيل، احترام حقوق الآخرين، وليس السعي الدائم لمحو وطمس هذه الحقوق، تتّجه إسرائيل في المنحى المعاكس تماماً، عبر التمادي في رفض حقوق شعوب وأبناء المحيط، والتمادي في العنصرية في الداخل.

لم تعد إسرائيل اليوم تقاتل دولاً، بل مجتمعات. لا غرابة أن تتكرّر في تقارير المنظّمات الدولية عن هذه الجريمة الإسرائيلية عبارة “مجتمع كامل”، كما ذكرنا، ذلك أن هذا “المجتمع الكامل” الذي يتعرّض للتحطيم هو العدو في المنظور الإسرائيلي، مهما كانت أشكال المقاومة التي يبديها. في مراجعة لحصيلة ما جرى في فترة ممارسة إسرائيل “حقّها في الدفاع عن النفس”، يوضّح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن حوالي 70% ممن قتلوا في غزّة، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هم من الأطفال والنساء، وأن أكثر الأعمار وروداً هي بين خمس وتسع سنوات، وأن 80% من الضحايا قُتلوا داخل مبانٍ سكنية. ما يعني أن التدمير الإسرائيلي عشوائي، ويستهدف المجتمع الغزّي كاملاً. وفي لبنان تبيد إسرائيل، على نحو منهجي، القرى والبلدات، بعد إخلائها من السكّان بالقتل والتهجير، بغرض إنشاء منطقة عازلة.

تمثل هذه الحروب الانتقامية خسارةً للأطراف كلّها في الواقع. صحيح أن الخسارة الأكثر إيلاماً ومأساوية تكون على حساب المجتمعات المُستهدَفة، ولكن إسرائيل أيضاً ستبقى خاسرة مهما ألحقت بالمجتمعات من دمار وقتل. إنها لا تستطيع أن تفرض الخضوع، فليس ثمّة ممثّل سياسي “شرعي” لهذه المجتمعات، يمكنها أن تطمئن إلى خضوعه، ثمّ ضمان خضوع المجتمع من خلاله. وإسرائيل نفسها تحطّم على الدوام إمكانية نشوء ممثّل شرعي ذي اعتبار في هذه المجتمعات. كما أنه يتعذّر فرض خضوع طويل الأمد على مجتمعات كاملة. المسار الوحيد المفتوح أمام هذا النوع من الحروب هو الإبادة وتسوية القرى والمدن بالأرض، كما نشهد.

ولكن، حتى لو افترضنا أن إسرائيل استمرّت في هذا المسار الوحيد، واستطاعت إبادة المحيط العربي ومسح عمرانه، فهل يكون في ذلك انتصار لها أم خسارة؟

* كاتب وباحث سوري

المصدر: العربي الجديد