راتب شعبو *

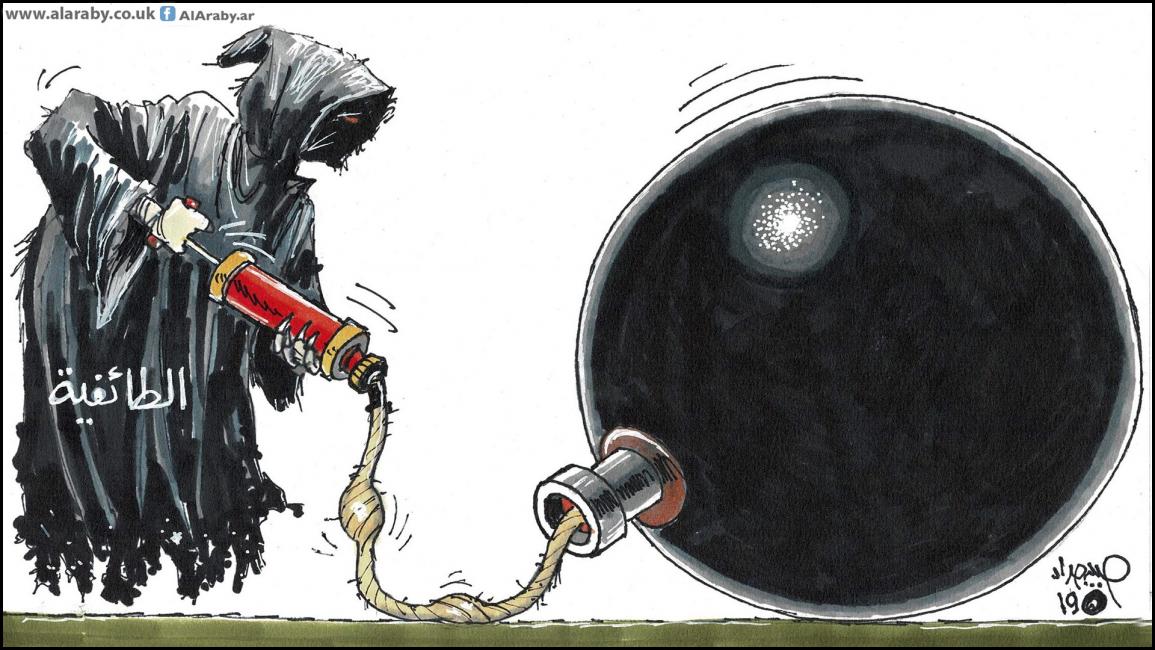

تضيق مجالات النقاش العقلاني في التداول العام في سورية بسبب تفشّي مرض طائفي صنعة قطبَين متكاملَين: الأول الطغمة المسيطرة على الدولة السورية، والثاني صنوف الإسلاميين، أكان منهم من دعم هذه الطغمة أو من عاداها.

تواتر مظاهر هذا التفشّي الطائفي في سورية لا يعني أن ثمّة نزعة طائفية أصيلة لدى السوريين. على العكس، يتغنّى السوريون بأن النظر الطائفي إلى الأمور لم يكن له حضور مهمّ في السابق، وأن أحداً لم يكن يكترث كثيراً بالمنبت الطائفي لصديقه أو زميله في العمل… إلخ، ويتفاخرون بأن وزير الأوقاف الإسلامية في سورية كان ذات يوم من أصول مسيحية. كتب صديقٌ على “فيسبوك”، فيما يبدو تمثيلاً لشكوى من سيطرة نظرة طائفية مُستجِدّة، “حين كنتُ تلميذاً في المرحلة الابتدائية لم يكن فيها أيّ شيعي أو سني أو علوي أو درزي أو مسيحي أو … إلخ، كان فيها تلاميذ فقط، بعضهم كانوا أبناء أغنياء، وبعضهم كانوا أبناء فقراء، وبعضهم كانوا أصدقائي”.

مثل كل مكان في العالم، لم تكن سورية جنّةً خاليةً من الحساسيات الطائفية في أيّ يوم، ولكنّها لم تشهد هذا القدر من الاستبطان الطائفي الذي يقيم الأسوار ويقتل أيّ فكرة على الهُويَّة. في منظور سوري واسع الحضور اليوم، يضمحلّ المعيار الوطني عند المتكلّمين في الشأن العام، فهم ينقسمون، بحسب هذا المنظور، إلى طائفيين صريحين وطائفيين مراوغين. ضارّ ومحزنٌ هذا، ولا سيّما أنه يعكس حالَ غالبية السوريين في تداولهم العام، أقصد في تحديد مواقفهم وفي استقبال مواقف الآخرين. الحال أن غالبيّة السوريين انخرطوا في سياق “تحزّبٍ” طائفيّ صريح أو مضمر، وذلك عندما أصبح الانتماء الطائفي للفرد عنصراً حاسماً في التعامل معه من طرف القوى القادرة على الفعل والتأثير.

حين يكون الانتماء القسري الذي لا يختاره المرء ولا يستطيع تغييره (الانتماء العرقي أو الديني أو المناطقي أو القومي… إلخ) مصدرَ خطرٍ على الحياة وسبل العيش، يصبح من المفهوم أن يتحدّد موقف الفرد، وموقف الجماعة، بمقتضى ذلك. في مثل هذه الحالة، من المفروض التأنّي في إطلاق تقييمات نهائية على الأفراد والجماعات ووسمهم بأنهم طائفيون جرّاء سعيهم هذا ومواقفهم تلك. حين يبدو لك أنك مهدّد، بسبب انتمائك الطائفي الذي يسجنك به الآخرون ويعرّفونك به، حتى لو أردت التحرّر منه، لا غرابة في أن تتخذ أو تتقبّل مواقفَ يمليها عليك بحثك عن الأمان، ولا غرابة أن يكون لمواقفك خلفية طائفية، هذه استجابة مفهومة، ويمكن اعتبارها غريزيةً. إنها نوع من الاستجابة لأفعال وممارسات طائفية تثير الخوف.

قد يكون الخطر الذي تتخوّف منه موهوماً، لكنّ مشاعر المرء، سيّما مشاعر الخوف، لا تقوم على ما يعتقده الغير، بل على ما يعتقده المرء. في مثل هذه الأمور الحيوية لا توجد حقيقة خارج حقيقة ما يقتنع به المرء أو الجماعة. لا يمكن النظر إلى شخص على أنه طائفي، حين يجد نفسه مهدّداً بسبب انتمائه الديني، ويقبل حماية طائفية، أو يلتجئ إلى من يحميه، حتى لو كان هذا يحميه على أرضية طائفية.

قد نجد من يتّخذون مواقفَ يمكن اعتبارها ساميةً أو فروسيةً، كأن يرفض شخصٌ معاد للطائفية الحمايةَ إذا كانت ذات دافع طائفي، رغم أنه مهدَّد بسبب منبته الطائفي، وربما يدفع حياته ثمناً. وقد نجد من يتّخذون مواقفَ يمكن اعتبارها عقائدية، كأن يرفض المرء المساندةَ من جهة يعاديها سياسياً. على سبيل المثال، في تسعينيّات القرن الماضي، ناقشت الأمم المتحدة فكرةَ تعيين مفوّض سام لقضايا حقوق الإنسان تكون له سلطةٌ فوق سيادة الدولة “الوطنية”، وقد عبّر سجناء شيوعيون عن موقفٍ رافضٍ لهذه الفكرة، أي رافضٍ لأن يُفرج عنهم بفعل تدخّل هذا المندوب. لكن هذه نماذج نادرة لا يصحّ البناء عليها. القانون العام أن الناس تتحرّك بحثاً عن مصالح محدّدة مثل الاعتبار وشروط الحياة، ولكن يبقى الشرط الأول الذي يبحث عنه الناس هو الأمان.

على هذا، سوف تنشرُ جماعةً صغيرةً تعمل على تهديد أمن الناس بفعل انتماءاتهم الطائفية “مرضاً” طائفياً في المجتمع كلّه، ولا سيّما حين يخفق المجتمع في تشكيل قوة مواجهة وطنية في وجه هذه الجماعة. عندئذٍ سوف يبدو للمستهدفين كما لو أن هذه الجماعة تمثّل الجهة الطائفية التي تنتمي إليها. ما عانته سورية وجعلها تربة صالحةً للبذرة الطائفية أن الدولة السورية واقعةٌ تحت سيطرة طغمة تستثمر في العصبية الطائفية، الأمر الذي ساهم في بروز جماعات طائفية مضادّة، ومنع نشوء قطب وطني فاعل وقادر على تفكيك المسار الطائفي الذي ابتلع المجتمع. لقد سمح غياب الدور الوطني للدولة السورية للمجتمع السوري بهذا الانزلاق الخطير.

جماعة مغلقة تسيطر على دولة وتستخدم، من بين آليات أخرى، عصبيةً طائفيةً في مجتمع متعدّد الطوائف، وتحرّض بذلك بروز عصبية طائفية مضادّة، وتحرم المجتمع بالتالي من قدرته على بلورة مرجعية وطنية تقي من الانزلاق الطائفي. هذه هي الآلية التي فكّكت الوطنية السورية. المسؤولية الأولية تقع على عاتق جماعة الحكم السوري الفاقدة للشعور بالمسؤولية الوطنية، ولكن واقع الحال أننا بتنا أمام متوالية من الأفعال والتبادل، تشبه الدائرة التي لا معنى عملياً فيها للبحث عن نقطة البداية.

السؤال المقلق اليوم: هل يوجد مخرج من المنزلق السوري الطائفي الراهن، بعد أن تمكّن الفيروس الطائفي من نسبة كبيرة من السوريين، ولا سيّما بعد أن عاشوا ممارساتٍ ومجازرَ طائفيةً صريحةً؟ الحال في سورية أكثر تعقيداً، ويختلف عنه في الجزائر مثلاً. هناك، وبسبب غياب التنوّع الطائفي، يبقى الإسلام السياسي، رغم الفظائع التي ارتُكِبت في مدى أكثر من عقد في صراعه مع الجيش، تيّاراً سياسياً خاضعاً للقبول والرفض. أمّا في سورية، فإن الإسلام السياسي في وعي السوريين من غير المسلمين السنّة، هو تيّار طائفي أولاً، ولا يمكن لهم إلا أن يرفضوه، وأن يميلوا، وفق آلية نفسية تعسّفية، إلى تعميم الحذر والريبة تجاه مواطنيهم من المسلمين السنّة. والشيء نفسه ينطبق على ممارسات طغمة الحكم المسيطرة. لا يمكن تصور ما هو أسوأ من أن يرسخ في وعي جماعة معينة من الشعب، أن الدولة، التي هي الجهة العامّة الأولى، تمارس تمييزاً بحقّّها يصل إلى حدود المذابح. وحين تستبطن من هذه الممارسات عصبية طائفية مغايرة، كما هو الحال في سورية، يكون من الطبيعي أن يولد لدى المسلمين السنّة، حذرٌ، وريبة، تجاه مواطنيهم من غير السنّة، والعلويين منهم بصورة خاصّة على أنهم “طائفة النظام” وفق لغة شائعة. الجرائم الطائفية تصبح مرجعيةً للنظر المتبادل بين الطوائف، وكأن كلّ فرد يحمل وزر الجرائم التي ارتكبتها جماعة من طائفته بحقّ الطائفة الأخرى.

غياب الدور الوطني للدولة السورية يعقّد الأمر أكثر، ويلزمنا بتكوين بؤر وطنية من مهتمين بالشأن العام داخل الجماعات الدينية، يتفهّمون مخاوف وحساسيات الجماعات الأخرى، بحيث تبدو كلّ بؤرة وكأنها سفير للطوائف الأخرى في طائفتها. نعتقد أن من شأن هذا أن يساهم في ترميم جروح انعدام الثقة، وهي عملية تسير يداً بيد من إعادة الاعتبار للدولة، بوصفها جهة عامّة مستقلّة عن الجماعات والعصبيات.

* طبيب وكاتب سوري

المصدر: العربي الجديد