سيد محمود *

هناك فئة من الناس تؤدي دورها في صمت وشعارها هو الآية الكريمة: «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

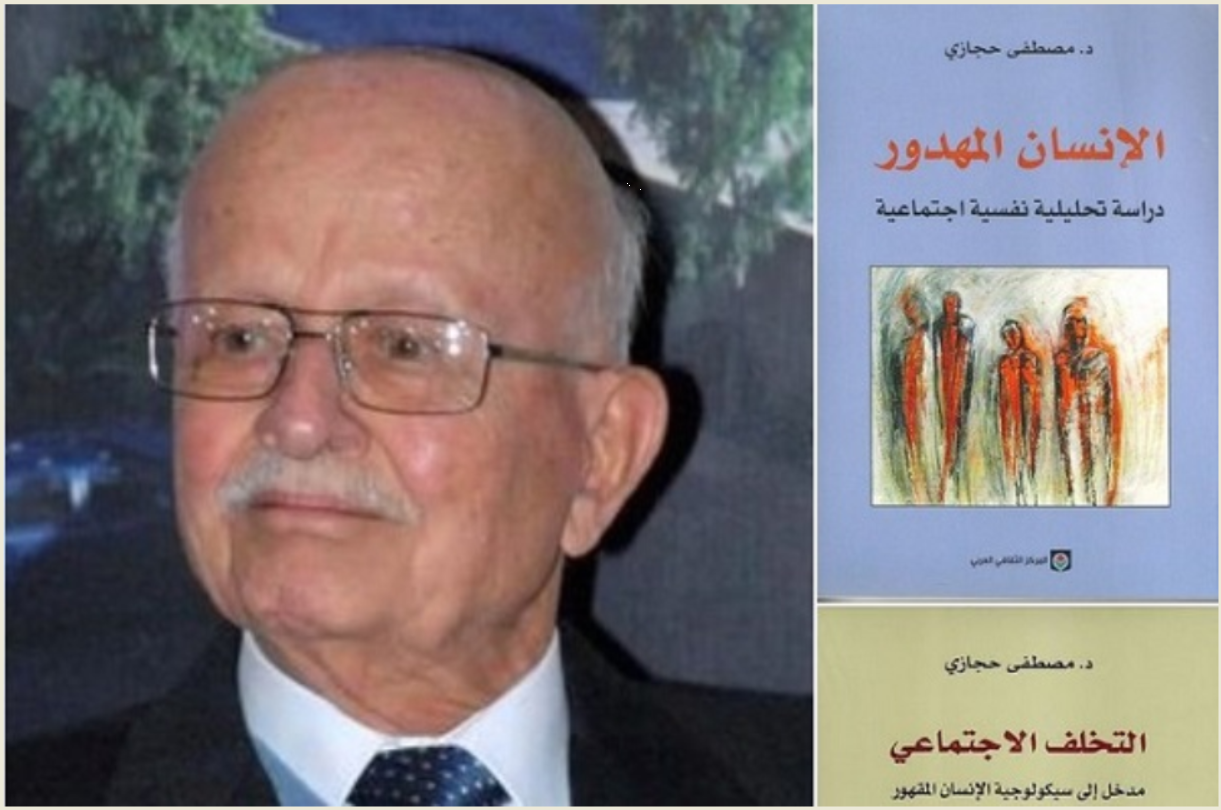

وأضع من بين هؤلاء المفكر وعالم النفس اللبناني الدكتور مصطفى حجازي الذي أحسبه من أكثر علماء النفس العرب إيماناً بدور المثقف في مواجهة كل صور التخلف الاجتماعي.

ولعل حجازي الذي رحل قبل عدة أيام هو الاسم الذي يرِد في بالي مباشرة بعد اسم الدكتور مصطفى سويف الذي يُعد من رواد هذا العلم إضافة إلى أسماء أخرى أبرزها الدكتور مصطفى صفوان صاحب الترجمة الرائعة لكتاب (العبودية المختارة) ومؤلف الكتاب المهم (لماذا العرب ليسوا أحراراً).

هناك سمة مشتركة تجمع بين هؤلاء على تنوع الاختصاصات تتمثل في الحرص على تفسير أسباب تراجع المجتمعات العربية لكن تبقى تجربة مصطفى حجازي هي الأكثر شعبية من بين تلك التجارب، فقد تداول القراء من غير المتخصصين مؤلفاته والكثير منها أعيدت طباعته عشرات المرات وقد أخبرني شخصياً قبل 17 عاماً في مقابلة صحفية معه أن كتابه الأشهر (التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور) زادت طبعاته عن 35 طبعة، كما اقترب كتابه (سيكولوجية الإنسان المهدور) من بلوغ نفس الرقم وهي ظاهرة فريدة في عالم النشر.

وعلى اتساع مشاركاته في المؤتمرات العلمية وعمله الدؤوب الذي لم ينقطع في مجال التدريس والترجمة يظل لكتابه (سيكولوجية الإنسان المقهور) الفضل الأهم في تعريف الناس به.

وقع الكتاب في يدي خلال سنوات دراستي الجامعية بكلية الآداب قبل 30 عاماً بسبب المرحوم حافظ أبو سعدة الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي المعروف والذي كان يكبرنا بعدة سنوات في الجامعة التي عاد إليها بعد فترة سجن اتهم فيها بعضوية تنظيم ناصري مسلح!! وهي تهمة لا تزال مُضحكة إلى اليوم.

قرأ حافظ أبو سعدة الكتاب في السجن وقال إنه ساعده كثيراً على التعامل مع الوقت وفهم البنى الاجتماعية والنفسية لصور القهر بداخله، لذلك كانت قصته مغرية لنا.

ورغم أننا كنا بعيدين كل البعد عن الانتماء للتيار الناصري الذي كان أبو سعدة يُمثله فإن صداقتنا آنذاك كانت تستوعب تلك الاختلافات الساذجة على سخونتها، هذا الكتاب بالذات تنقل بين أيدي الجميع وحوّلنا إلى أطباء ومرضى، كما ساورتنا الكثير من الشكوك في سلوكيات المحيطين بنا.

ومن أجمل المصادفات أنني تعرفت على الدكتور حجازي حين التقيته قبل 18 عاماً بصحبة الراحل العزيز الدكتور شاكر عبد الحميد وهو عالم من نفس الصنف الإنساني الفريد ولم أستغرب أن بينهما صداقة نادرة وتقدير علمي متبادل اتسع لحوارات بالغة التشويق كشفت دائماً روحهُ المرحة.

وضع حجازي يده على كثير من الأمور التي كان بإمكانها أن تساعد كثيراً في بناء سياسات جديدة في علاقة السلطة بالمواطنين وبلوغ المعنى الحقيقي للتحرر، فقد لاحظ أن الإنسان المقهور في المجتمع المتخلف يحس بالغربة في بلده، كما يحس بأنه لا يملك شيئًا، بما في المرافق العامة التي يرى أنها ملك للسلطة، وليست متاحة لتسهيل حياته .

آمنَ حجازي أنه لا يُمْكِنُ للرجل أن يتحرر إلا بتحرر المرأة، ولا يمكن للمجتمع أن يرتقي إلا بتحرر وارتقاء أكثر فئاته غُبنًا، كما لاحظ إن الهدر له العديد من الصور، فقد يبدأ من هدر الدم إلى هدر الوقت مروراً بهدر الفكر والوعي والإبداع، لكنه يظل أكثر خطورة من القهر، فبينما يعني القهر مثلاً اعترافاً بكيان الآخر، وحتى إن كان اعترافاً مشروطاً بإخضاع الآخر ولكن الهدر يرتب «سَحباً للاعتراف أصلاً بقيمة الكيان أو الطاقات أو الوعي أو المكانة».

انظر حولك وستجد أن ما يقوله هو أصل الداء في مجتمعاتنا؛ فالهدر كما قال «أوسع مدى كما أنه يتفاوت من حيث الشدة ما بين هدر الدم واستباحة حياة الآخر باعتباره لا شيء، وبالتالي عديم القيمة والحصانة».

كما يتسع نطاق الهدر لكي يشمل هدر الفكر وهدر الطاقات وحقوق المكانة والمواطنة لكن ما يقوله الكتاب أن الهدر مهما اشتد ليس قدراً مفروضاً بل لابد من التحرك لوقفه من خلال التمكين عبر تحرير الناس من كل صور الحرمان خصوصاً الحرمان من الحرية ومن المعرفة، حتى يتمكن الإنسان من السيطرة على زمام مصيره، وصولاً إلى صناعة هذا المصير.

مات حجازي وربما كانت صور الحرب في بلاده هي آخر ما رآه، والأكيد أن الوحشية الإسرائيلية التي تُحاصرنا ليست إلا صورة من صور الإذلال والقهر لكن العرب تعاملوا معها في المقابل بكثير من صور الهدر وأدواته.

* صحافي وشاعر مصري

المصدر: الشروق