علي حبيب الله *

الصحافي الإسرائيلي، آري شبيط، يقف بعيدا عن قول إنه “متجاوز لصهيونيته” أو عن نعته بأنه “مؤرخ جديد”، إذ إنه على العكس؛ يقف على النقيض منهما، فهو صحافي غارق في صهيونيته حتى أخمص قدميه، ولطالما ظل يعتبر في كتاب له، أن الكفاح المسلح الفلسطيني في مواجهة الصهيونية، فعل إرهابي، وذلك منذ ثورة البراق في أواخر عشرينيات القرن الماضي وحتى الانتفاضة الثانية مع مطلع القرن الحالي. حتى على مستوى فلسطينيي الداخل، لم يتردد شبيط في اعتبار الشيخ رائد صلاح قائدا راديكاليا متطرفا، وكذلك الدكتور عزمي بشارة الذي وصفه بالفيلسوف الجليلي، واعتبر ملاحقته وتركه البلاد “هربا”، في تبنٍّ مُبطن منه للرواية الأمنية- الصهيونية، التي أرادت منها إسرائيل تلفيق تُهمٍ أمنية للدكتور بشارة، من أجل التخلص منه ومن مواقفه السياسية.

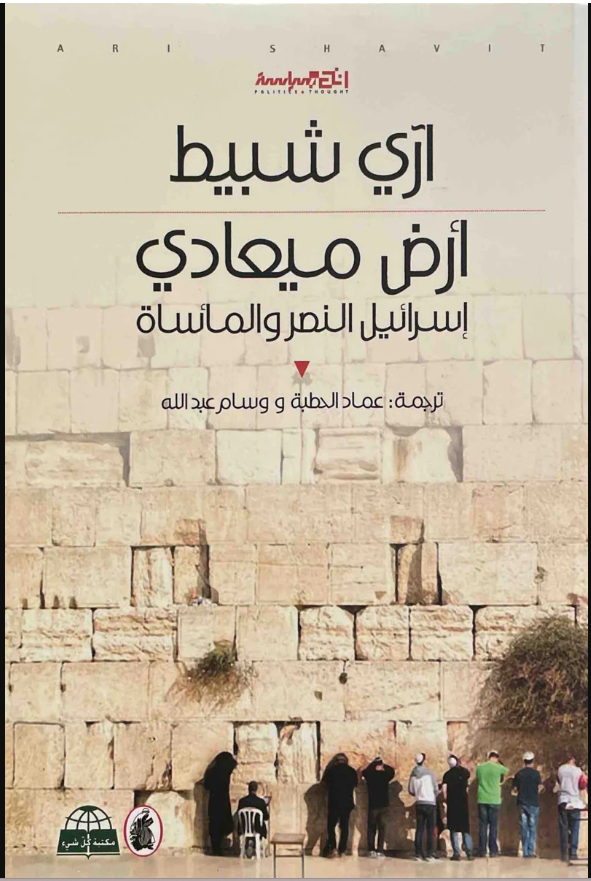

لا نعرف كيف يريد شبيط لشعبنا أن يكون في ظل مواجهته لأشرس حركة استعمارية– استيطانية عرفها التاريخ الحديث! ومع ذلك، يظلّ كتاب شبيط: “أرض ميعادي – إسرائيل النصر والمأساة”، المُترجم والصادر عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، واحدا من أبرز المحاولات في التأريخ للحركة الصهيونية ومشروعها الاستعماري على أرض فلسطين. حيث سعى الكاتب في محاولة سلسة منه إلى رصد ملامح تشكل الهوية الصهيونية، وأشكال تحول الوعي بها وفيه على مدار قرنٍ من الزمان.

يرصد شبيط الصهيونية، من خلال تحقيبه لنشاطها على أرض فلسطين، إلى ثلاث حِقبٍ أساسية، هي: العقود الأربعة التي سبقت قيام الدولة العبرية (النكبة)، ثم العقدين الأولين بعد قيام الدولة، ثم العقود الأربعة التي تلت، أي ما بعد حربي 1967 و1973، إلى مطلع القرن الحالي.

صهاينة وصهيونية ما قبل الدولة:

يعود شبيط في مطلع كتابه إلى رحلة جده هربرت بنتويتش من لندن إلى يافا، في ربيع 1897، ومن خلال جده ورحلته، يتحسس شبيط شكل الحركة الصهيونية ووعيها بفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر. كان بنتويتش- وهو يهودي بريطاني- ثرياً ومتديناً، غير أن الصهاينة في حينه، كانوا فقراء أكثر وعلّمانيين، وأقل تديّنا، كما لم يكن فكر الإحلال الصهيوني القائم على اقتلاع أهل فلسطين من أرضهم بالقوة مُرحّبا به في صهيونية أواخر القرن التاسع عشر. وجدت صهيونية هرتسل وقتها، بأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين أمر مفروغ منه، غير أن استعمال القوة أمر غير مقبول لدى هرتسل والخط الصهيوني العام.

إلا أن مستعمرات صهيونية نهاية القرن التاسع عشر، والتي أشرف على إنشائها البارون روتشيلد في فلسطين، قد فشلت. وذلك بحسب رأي شبيط، لأنها كانت برجوازية، وحملت قيما ليبرالية معتمدة طريقة عيش الطبقة الوسطى، وتأثير قوى السوق، فقيم، الحرية، الفردية والمودة حالت دون إمكانها لإتمام المهمة، أي بناء “المستوطنة العبرية”. كانت هذه خُلاصة الصهاينة على إثر الحرب العالمية الأولى، إذ صارت بعدها القلوب أكثر قسوة.

إن إنجاح مشروع استيطان فلسطين، يحتاج إلى قيم اشتراكية- تعاونية. هذا ما خلص إليه صهاينة ما بعد الحرب وانهزام تركيا، فوُلدت مستعمرة “الكيبوتس”. كانت اشتراكية الكيبوتسات هي الوحيدة القادرة على منح الصهيونية تماسكا اجتماعيا، وتصميما عقلانيا وروحا معنوية لأزمة المشروع الصهيوني في حينه، وكانت “عين جالود” أول مستعمرة تجيب على ذلك.

يعدّ الكاتب مستعمرة كيبوتس “عين جالود”، التي أقيمت سنة 1921 على أراضٍ باعتها عائلة سرسق للوكالة اليهودية في النواحي الشرقية من مرج ابن عامر، نموذج جسد الثورية- الصهيونية وقتها، في تمتين علاقة اليهودي بأرض “ميعاده” في فلسطين. في مستعمرة “عين جالود”، تمثلت صهيونية عشرينيات القرن الماضي، التي وقف على رأس بنائها يتسحاق تابنكن ومجموعة من العمال الصهاينة الثوريين، حيث تجفيف المُستنقع، و”حرث الأرض وبذرها وغرسها”، والتعاون الجماعي- التكافلي الأول، الذي حول كل صهيوني في البلاد إلى مادة خام لخدمة المشروع، في فعالية اشتراكية جعلت كيبوتس “عين جالود” قِبلة حركة الكيبوتسات بعده.

مسّادا والطريق إلى الدولة:

إذا كانت مُستعمرة “عين جالود” في عشرينيات القرن العشرين، تعني دمج اليهودي بـ”أرضه”، فإن أحداث الثورة الفلسطينية بين سنوات 1936 – 1939، هي من دفع برأي شبيط في تحول الفكر الصهيوني إلى سياسة القوة وصناعة “المقاتل العبري”. تمثل ذلك، في مطلع الأربعينيات، من خلال فكرة “حِصن مسّادا” عندما قاد أحد الشباب الصهاينة المندفعين، ويدعى “شمارياهو غوتمان” ومعه 46 من الفِتية المتحمسين رحلة من القدس إلى صحراء يهودا، ثم صعودا عبر مرتفعات البحر الميت إلى حِصن مسّادا.

يُعتقد بحسب التراث العبري، بأن كتيبة يهودية مقاتلة في ذلك المكان، قد آثرت الموت على الخنوع والاستسلام للرومان، ومن على الحِصن وأسطورة البطولة العبرانية فيه، أراد غوتمان ورفاقه إعادة بعث أسطورة تلك الكتيبة المُقاتلة في حاضر الشباب “الثوري” الصهيوني.

كان لغوتمان ورفاقه في حينه، تأثير مباشر على بن غوريون والقيادة الصهيونية، في تحويل كل مُستعمرة يهودية في البلاد إلى مسّادا. إذ لم تعد المُستعمرة تعني فقط، تجفيف المُستنقع، وحرث الأرض في “عين جالود”، وغرس البرتقال في رحوفوت، إنما صارت المُستعمرة الصهيونية تأخذ شكل المسّادا، من حيث التحصين والإعداد، وخزن الذخيرة والطعام، وخلق “المُستعمرة الثَكنة”.

يريد شبيط القول، إن مع فكرة بعث المسّادا سنة 1942، بدأت فكرة طرد الفلسطينيين التبلور في الوعي الصهيوني، كما يحاول الكاتب وضع هذا الوعي في سياق أن فكرة الطرد جاءت كرد فعل على فعل عنف الفلسطينيين في الثلاثينيات، وهذا غير صحيح!

إن الثورة الفلسطينية سنة 1936، كانت هي بذاتها ردة فعلٍ على الهجرة اليهودية وابتلاع الأرض، وعنف سلطات الانتداب البريطاني الداعمة للمشروع الصهيوني، حتى أن شرارة انطلاق الثورة في كل من يافا والرملة واللد وجبال القدس والخليل، كانت تحديدا بسبب حادثة افتضاح تهريب اليهود للسلاح من ميناء يافا، وقد أشار شبيط لها في كتابه. وبالتالي، فإن تبلور فكرة طرد الفلسطينيين من أرضهم في الوعي الصهيوني، كانت فكرة متراكمة منذ مطلع القرن العشرين، واختمرت في أربعينياته، بعد أن انتبه الصهاينة إلى وعي الفلسطينيين بهويتهم الفلسطينية، ووعيهم بالمشروع الصهيوني، واستعدادهم لمواجهته والتضحية في سبيل بلادهم، فكانت الثورة.

وتمثلت مسّادية الفكر والفعل الصهيونيين في النكبة، وتحديدا في مدينة اللد العربية، حيث قال عنها شبيط: إنها كانت صندوق الصهيونية الأسود. إن كل مظاهر عنف الصهيونية من اقتلاع وذبح ونهب ومسح للفلسطينيين، لم ينظر له الكاتب كعنف استعماري بقدر ما اقترحه في كتابه كعنف ضحايا ناجين خلّف ضحايا آخرين. تجسد ذلك في مدينة اللد التي كانت نقيضا للصهيونية منذ بداية مشروعها كما يقول شبيط الذي يضع كل النكبة كحدث فارق في تاريخ الصهيونية في سياقين؛ الأول: تاريخي متصل بمأساة اليهود في أوروبا التي تجلت في المحرقة النازية، والثاني: ظرفي- طارئ، متعلق بالحرب سنة 1948.

لا يُبرر شبيط اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم بالمحرقة، غير أنه وبنبرة متعاطفة ومبطنة، يجعل الاقتلاع والطرد نتيجة للحرب مع العرب عام النكبة. بينما الطرد والاقتلاع، كان قرارا قائما وسابقا على أحداث النكبة، منذ أن تبلورت لدى القيادة الصهيونية في الأربعينيات قناعة بأن إقامة دولة يهودية أو بأغلبية يهودية، غير ممكنة، إلا بالتخلص من أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين في البلاد. وهذا ما لم يقله صاحب “النصر والمأساة”.

مع الدولة؛ صهيونية الإسكان والسر:

يعدّ شبيط العقدين الأولين وحتى منتصف العقد الثالث، من بعد قيام الدولة على أنقاض مدن وقرى الشعب الفلسطيني، الأكثر رسوخا وتأسيسا واستقرارا من تاريخ الدولة العبرية. يتخذ الكاتب من فكرة “الإسكان” المَبني من عدة أدوار فيها شقق سكنية متواضعة، نموذجا لفكرة الصهر والدمج لصناعة الشخصية والأمة الإسرائيليتين في فترة الخمسينيات.

تلك الإسكانات التي سكنها، آباء وأمهات مهاجرون، ومنهم ناجون من المحرقة، لم تستطع هذه العائلات القطع مع ذاكرتها الملاحقة بالمحرقة والهجرة. غير أن أبناء وبنات تلك الإسكانات، هم من جسّدوا القطيعة مع ماضي آبائهم وأمهاته، إذ شكل الإسكان حيزا للتواصل عبر فضاء الطفولة واللغة في الدولة الناشئة. لتَخرُجَ من ذلك الإسكان، أجيالٌ ساهمت في تمكين الدولة العبرية وبنائها في العقود التي تلت.

لم تكن قدرة الصهيونية ونجاحها، التي صارت كيّانية متمثلة في دولة، متعلقة في التأسيس والدمج والبناء فقط، حيث استقبلت الدولة مُهاجرين “لاجئين”، أكثر مما طردت، يقول شبيط، ضمن رسائل تبرير مبطنة، لم يكف الكاتب في كتابه عن تمريرها. إنما قدرة الصهيونية في الذهاب إلى أبعد مما كان يتخيله أحد في هذا العالم! ديمونا أو السر، كما يسمّيه الكاتب، الذي ما زالت تحيط به الغموض إلى يومنا، فحتى شبيط حين أراد تناول ملف مفاعل ديمونا في كتابه، توجه بطلب إذنٍ من الجهات المعنية من أجل ذلك.

قابل شبيط أحد أكبر المهندسين الذين أشرفوا على بناء المفاعل قبل وفاة هذا الأخير بشهر. ومما قاله المهندس: “كان يجب أن نقوم بهذا المشروع (ديمونا) وقد قمنا به، وليس علينا أن نسأل لماذا”. مثّل ديمونا أفضل ما في إسرائيل الستينيات يقول شبيط، حيث الرؤيا، والخيال، والرزانة، والجرأة، والقوة، وضبط النفس، والحل والحكم العقلاني الصارم. ليكون ديمونا على حد تعبيره، بمثابة وجه جوهر الثورة الصهيونية.

ما بعد حربيّ 1967 و1973:

إن العقود الأربعة التي تلت حربيّ عام 1967، و”الغفران” سنة 1973، يعتبرها بمثابة مرحلة التصدع، في بنية صهيونية الدولة، فعلى الرغم من الانتصار التاريخي الساحق الذي حققته الدولة العبرية على الدول العربية في عام 67، وسيطرتها على مساحات تفوق مساحتها التي نشأت عليها، إلا أن حرب “الغفران” كانت صدمة بالنسبة للدولة والمجتمع، هذا عدى عن سؤال “الاحتلال” الذي بدأ يتشكل داخل المجتمع والدولة، بعد أن أصبحت مناطق الضفة والقطاع، ترزح تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

يتحدث شبيط عن فكرة “المستوطنة” التي بدأ تداولها في القاموس السياسي الإسرائيلي، بعد أن تصاعد التيار الديني– القومي في المجتمع، وبروز حركة “غوش إيمونيم” الاستيطانية لمناطق الضفة والقطاع، والتي كانت بمثابة رد على نتيجة الحربين برأي الكاتب، فولدت مستوطنة “عوفرا” المتحدية لحكومة حزب العمل مطلع السبعينيات، لتكتسي الصهيونية مسوح دينية- اجتماعية، أفلتت من عقال صهيونية الآباء المؤسسين المعلمنة، وبالتالي، فإذا كانت حرب سنة 1948، قد أنجبت “الوطن القومي”، فإن حرب سنة 1967 قد أنجبت فكرة الدولة “المملكة”، إذ لا يمكن أن تكون الدولة “مملكة بني إسرائيل”، ما لم يتم استيطان جبال “يهودا والسامرة”.

في عقد الثمانينيات، عظُم دور حركة “غوش إيمونيم”، واتسعت دائرة الاستيطان في الضفة والقطاع، لتندلع الانتفاضة الأولى، لتُعيد مركزية سؤال الاحتلال على الساحة الدولية، والمجازر وممارسات الترهيب والتعذيب، الذي اقترفها الجيش الإسرائيلي ومعتقلات الأسرى التي خدم الكاتب نفسه في واحد منها على شاطئ غزة، مما جعل الجيش الصهيوني في نظر شريحة واسعة من أبناء المجتمع الإسرائيلي كجيش احتلال.

ثم يتناول شبيط عقد التسعينيات، واتفاقية أوسلو سنة 1993، معتبرا أن الخط السلمي، ربما يقصد التسوويّ (من تسوية) لا السلمي، قائم في الحركة الصهيونية منذ نشأتها. يعتبر شبيط أن الصهاينة اتفقوا في أوسلو مع طرف غير موجود، في إشارة مبطنة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل الاتفاقية، بينما تغاضى الكاتب عن النهم الاستيطاني– الصهيوني في الضفة والقطاع، بما يتعارض مع بنود الاتفاقية، مما أفشله في الأخير واندلاع الانتفاضة الثانية.

مع مطلع الألفية الثالثة والانتفاضة الثانية، يتناول شبيط عودة فلسطينيي الداخل إلى الواجهة بعد هبة أكتوبر، وقتل الحكومة لـ13 شهيدا، والذين برّر شبيط قتلهم بأنهم من اعتدوا على الشرطة. من ثم حرب عام 2006 مع “حزب الله” التي أسقطت أسطورة الجيش الإسرائيلي، فكان تراجع القوة العسكرية في إسرائيل لصالح التفوق التقني في الدولة العبرية في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وكذلك الطبية مما أعطى دفعة لتصدر الاقتصاد التقني الإسرائيلي على مستوى العالم، والذي هو اقتصاد متطور مقارنة بالاقتصاد الحربي الإسرائيلي.

ينهي شبيط كتابه في تناوله النزعة النيوليبرالية للاقتصاد الإسرائيلي، والتحولات الاجتماعية التي ترتبت على ذلك في تل أبيب من حريات فردية متعلقة بالجنس والمخدرات وحركات اجتماعية مثل المثليين الذين لم يترددوا في الخروج للشارع، من أجل انتزاع حقوقهم. والشركات العملاقة التي يقوم بعضها على الاقتصاد التقليدي مثل شركة “شترواس”، وشركات أخرى تغولت في مجال التقنية والمكنَنَة.

ورغم صهيونية آري شبيط الواضحة تارة والمبطنة تارة أخرى، إلا أن كتابة “أرض ميعادي – إسرائيل النصر والمأساة” من أهم المحاولات، التي يمكن أن تخدم أي قارئ فلسطيني وعربي في الإجابة عن سؤال: كيف اشتغلت الصهيونية كحركة استعمارية منذ وطأ أبناؤها فلسطين؟

* كاتب فلسطيني وباحث في التاريخ الاجتماعي

المصدر: عرب 48