عاطف أبو سيف *

(1)

صحيح أنّ النكبة في العام 1948 كانتْ البداية الفعلية لسرقةِ البلاد من الفلسطينيين، عبر محاولةِ اقتلاعهم ومحوهم منها. ولكن النظر إليها يجب أن يكون بوصفها تتويجاً لجهودٍ طويلة من الاقتلاع الثقافي والمعرفي الذي قامتْ به الحركة الصهيونية عقوداً بغية التمهيد لجعلِ العالم يتقبّل فكرة طرد الفلسطينيين من بلادهم، ولجعل عمليات الاقتلاع هذه تحقيقاً لوعدٍ ولحظةٍ منتظرة، بل طال انتظارها. لقد تمّ استلاب فلسطين وسرقتها على مستوى الفكرة والرواية قبل ترجمتها على المستويين العسكري والمادي.

لقد جرتْ سرقة فلسطين فعلياً ثقافياً و”تنكيبها” في السياق التاريخي قبل سرقتها فعلياً خلال النكبة. وجرى هذا قبل عقود طويلة من وقوعِ النكبة، وعبر سلسلةٍ طويلةٍ لم تنته حتى اللحظة من إخراج فلسطين جغرافياً، والفلسطينيين سكاناً للبلاد، من سياقِ المروّيات والسرديّات التاريخية عن المنطقة، وتقديم الشواهد التي لا تشهد على الحقيقة، بل عمّا يُراد لهذه الحقيقة أن تكونه. جرى نفينا، نحن الفلسطينيين، خارج الوعي العام لمسارِ التاريخ. تمّت الاستعانة باللاهوت والدين، كما بالسرديّات الغربية المختلفة، بغرض تثبيت مقولة إن ثمّة غريباً يسكن مؤقتاً في البلاد التي هي ليست له، ويجب طرده منها من أجل “عودة الولد المفقود”. وخلال ذلك، شكلت المرجعية التوراتية العامة إطاراً لتدعيم ادّعاء ملكية الوطن القديم الذي يسكنه الغرباء، وضرورة العودة إليه، وتعزيزاً لفكرة أنّ الرابط الإلهي لم ينقطع بين شعب الله المختار والأرض المقدّسة. وبكلمةٍ أخرى، ما زال الربّ عند كلمته ووعده. وعلى المؤمنين الحقيقيين، وهنا هم غلاة المتدينين المسيحيين في أوروبا، أن يسعوا من أجل تسريع ذلك. بالطبع، لاعتباراتٍ لاهوتيةٍ مختلفة.

من كبائر الاستشراق:

واحدة من أهم كبائر الاستشراق الكثيرة مساهمته الأساسية في ترسيخِ الصور النمطية والرسائل المسمومة التي كانت الصهيونية ودعاتها يريدون أن تطغى في الوعي الأوروبي العام. كان الهدف دائماً أن تتعزّز فكرة الأرض التي تنتظر أصحابها مقابل من يسكنها ممّن لا يستحقونها.

لقد تمّ توظيف الاستشراق بشكلٍ مُمنهج لخدمةِ المشروع الاستعماري الغربي، ليس للمنطقة العربية بل للشرق برمته، وعكست الكتابات الغربية كما التصوير الغربي لمناطق الشرق عن هذه التوجّهات من خلال تقديم الشرق المتخلّف الهمجي الذي يعيش حياة بدائية في أرضٍ غنيّة ساحرة، تنتظرُ قدوم مواكب الحضارة الغربية لإعادتها إلى لحظتها الحقيقية. والمؤكّد أنّ النظرة نفسها يمكن بالقياس سحبها على مجمل التخيّلات والصور التي تمّ تقديمها عن مناطق مختلفة أخرى غير الشرق، مثل أفريقيا، حيث لا بدّ للفن والثقافة أن يدعما توجّهات المستعمر ويقدّما شرعية لما يقوم به.

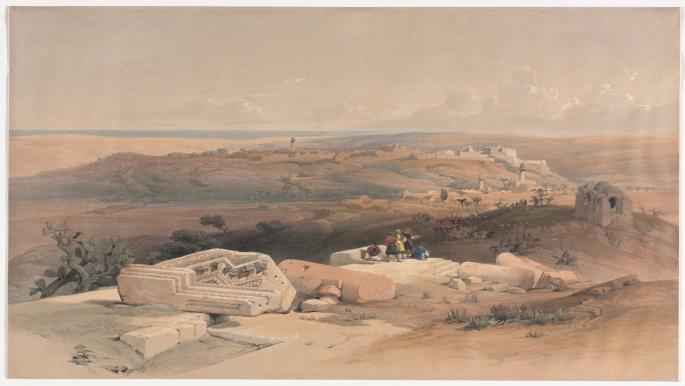

كانت المهمّة في فلسطين مركّبة وأكثر تعقيداً. وربّما مع هذا أكثر سهولةً لارتباطها بالدين. فإلى جانب المهمات التقليدية للاستشراق، كانت الغاية الكبرى والمقصودة أن يتم تقديم الأرض المقدّسة كأرضٍ تنتظر أصحابها، وعليه يجب تهويم، أو ربّما تبهيت صورة الحضور الفلسطيني في البلاد المقدّسة. في هذا السياق تمّ في معظم الحالات رسم المكان شبه فارغ والإنسان هشاً بائساً. لننظر لمثالين معروفين في التصوير والرسم خلال القرن التاسع عشر.

تبدو لوحات غوستاف باورنفيند مثالاً واضحاً على ذلك. بالكاد يمكن للمرء أن يرى في لوحات باورنفايند وجهَ الفلسطيني، فهو مشوّش ويتم رسمه من بعيد. إنّه ظلال لشيءٍ موجود في الصورة، ولكن لا معالم ولا تفاصيل. حتى المكان ليس أكثر وضوحاً. مثلاً، رغم ما تمتّعت به يافا من مكانةٍ كبرى، وكانت من أكثر المدن العربية في ذلك الوقت تقدّماً، فإنّ الصور التي يقدّمها باورنفايند ليافا في لوحاته المختلفة صورة استشراقية باهتة. في لوحته ميناء يافا، يجلسُ الرجال على الأرض بشكلٍ بائس، وثمّة حيوان جائع. كلّ شيءٍ يثيرُ الشفقة. حتى حين يرسم العمارة الفلسطينية في يافا فإنه يجنح إلى التخلّي عن شغفه بتفاصيل العمارة العربية، كما في أماكن أخرى مثل دمشق، ويكتفي بإطارٍ أزرق كديكور وتزيين في أعلى البناية البائسة. كذلك الأمر في لوحته عن يافا التي يصوّر فيها وداع الأهل أبناءهم الذاهبين إلى القتال في صفوف القوات العثمانية. لا ملامح. لا وجوه، وثمّة اندفاع همجي غير منظّم  للناس في الميناء. حتى إنّ باورنفايند في إحدى رسائله يقول “لا يوجد خلفيات معمارية مثيرة للاهتمام”، وهو الذي أمضى وقتاً كثيراً في يافا خلال رحلته الثانية 1884-1887. في المجمل، لوحاته معتمة تخلو من الضوء. وربّما فقط في لوحته الطريق إلى جبل الهيكل التي تصوّر مدخل الحرم القدسي وقبّة الصخرة من جهة “باب القطانين”. تبدو التفاصيل مثيرة وجذّابة ودقيقة بشكل ملفت، وهو لا يرسم اللوحة لنا ولا لتمجيد مكاننا المقدس، بل من أجل أن يكشف ما ينتظر اليهود العائدين من بهاءٍ وضوءٍ سماوي. وللمفارقة، حين نعلّق، نحن الفلسطينيين، اللوحة في بيوتنا ومؤسّساتنا نكتب عليها الطريق إلى قبّة الصخرة، فيما يعنونها باورنفايند “الطريق إلى جبل الهيكل”. ببساطة، لم تُرسم اللوحة من أجل تمجيد المكان الفلسطيني، بل من أجل تصوير ما ينتظر اليهودي العائد إلى البلاد من زخرفةٍ مكانه المقدّس.

للناس في الميناء. حتى إنّ باورنفايند في إحدى رسائله يقول “لا يوجد خلفيات معمارية مثيرة للاهتمام”، وهو الذي أمضى وقتاً كثيراً في يافا خلال رحلته الثانية 1884-1887. في المجمل، لوحاته معتمة تخلو من الضوء. وربّما فقط في لوحته الطريق إلى جبل الهيكل التي تصوّر مدخل الحرم القدسي وقبّة الصخرة من جهة “باب القطانين”. تبدو التفاصيل مثيرة وجذّابة ودقيقة بشكل ملفت، وهو لا يرسم اللوحة لنا ولا لتمجيد مكاننا المقدس، بل من أجل أن يكشف ما ينتظر اليهود العائدين من بهاءٍ وضوءٍ سماوي. وللمفارقة، حين نعلّق، نحن الفلسطينيين، اللوحة في بيوتنا ومؤسّساتنا نكتب عليها الطريق إلى قبّة الصخرة، فيما يعنونها باورنفايند “الطريق إلى جبل الهيكل”. ببساطة، لم تُرسم اللوحة من أجل تمجيد المكان الفلسطيني، بل من أجل تصوير ما ينتظر اليهودي العائد إلى البلاد من زخرفةٍ مكانه المقدّس.

وربما الأكثر وضوحاً ما يكتبه باورنفايند تعليقاً على لوحاته، فالعبارات التي يكتبها تكشف المعنى الحقيقي وراء الرسومات. لنقرأ ماذا يقول في إحدى رسائله عن مقاصده من لوحته المشار إليها آنفاً. كانت الفكرة تصوير اليهود وهم يدخلون جبل الهيكل، حيث نجد في اللوحةِ مجموعة من اليهود عند البوابة يمدّون رؤوسهم قليلاً إلى الأمام، وهم ينظرون إلى الفردوس المشمس في الداخل بقبابه اللامعة وبلاطه الملوّن وجدرانه الرخامية التي شكلت ذات يوم أقدس مزاراتهم القومية، فيما يجلس اليوم أمام تلك البوابة رجل يحمل سيفاً بيده ويغلق البوابة، كما يقول باورنفايند، “كنت سأسمّيه تقريباً حارس الهيكل، ويمنعهم من الدخول إليها”. انظروا كيف يتحسّر أنّ الذي يحرس الحرم الشريف شخصٌ عربي، وليس حارس الهيكل المزعوم.

صورة غزّة لروبرتس ديفيس التي يعلّقها فلسطينيون كثيرون في بيوتهم أيضاً تتم في النسق نفسه، فغزّة بائسة شاحبة متهالكة، وهي ليست أكثر من ظلالٍ لمدينة باهتة. لا شيء جذّاباً في الصورة. مجموعة من الرجال رثي الثياب يجلسون على ركامِ آثارٍ مهدّمة ينظرون إلى المدينة التي لا يبدو منها إلا مآذن مساجد لا يجري تصويرها بشكل جمالي حتى. يتجلّى الشيء نفسه في لوحاته المختلفة عن بقية المدن الفلسطينية الأخرى. علينا ألّا ننظر بتساهل إلى هذا كلّه، لأنّه كان يتم ضمن فهمٍ خاص للدور وللوسيلة التي يتم فيها هذا التوظيف.

اللعب في التاريخ:

دأبتْ الصهيونية وقبلها اليهود من خلال نفوذهم المهيمن في الثقافة الغربية على تغيير المفاهيم الكبيرة في هذه الثقافة، حتى تلائم التوجّهات الدينية والسياسية وتخدمها لرغبةِ اليهود في الاستيلاء على فلسطين. ورغم التشابك والتداخل بين الديانات السماوية بوصفها ديانات توحيدية، فإنّ استناد بعض الطوائف المسيحية على العهد القديم كجزء من المعتقد الديني ساهم أيضاً في ترك مساحة واسعة للتأثير على أتباعِ هذه الطوائف. ولكن، بشكلٍ عام، قصّة الوجود اليهودي في فلسطين والصراع الدموي مع الفلسطينيين ومع الكنعانيين، هيّأ ذلك كلّه الظروف من أجل ترتيب روايةٍ سياسيةٍ معاصرةٍ تصلح لأن تكون سبباً من وجهةِ نظرٍ غير أخلاقية في نكبةِ شعبٍ وسرقةِ بلاده منه.

وبغضّ النظر عن الحقيقة التاريخية، لأنّ التاريخ كعلم لم يظهر جليّاً إلا مع تطوّر علم الآثار. وبالتالي، كلّ شيء سابق ليس أكثر من مرويات وحكايات تحتملُ وجه الصدق ووجوه الكذب. والمؤكّد أنّه جرى توظيف تلك المرويات في ترجمةِ التوجّهات الدينية التي صارت لها بعد ذلك أهدافاً سياسية واضحة مع عقد المؤتمر الصهيوني الأوّل في بازل عام 1897.

حتى كلمة فلسطين تمّ إدخالها في القاموسين، الألماني والإنكليزي، لوصف الهمجية. والفلسطيني بلفظ البي والأتش (ph)، أي بلفظ الفاء هو الشخص المعادي للثقافة الكاره للأدب غير المقدّر للفنون والهمجي الذي لا يفهم الذوق المعرفي. وكان ماثيو أرنولد أوّل من استخدم اللفظة وجلبها من التداول الفكري الألماني وأدخلها إلى القاموس الإنكليزي في القرن التاسع عشر. وكان هذا في كتابه “الثقافة والفوضى” الصادر في العام 1869. وكان أرنولد يشير في كتابه إلى جهلِ البرجوازية البريطانية في الفنون. لنقرأ كيف يعرّف قاموس أكسفورد الكلمة “فلسطاين” بالفاء: هو الشخص الذي لا يفهم الفن ولا الأدب ولا الموسيقى ونقول في السياق “إن ذوقه في الفن فلسطاين”، أي هابط. أمّا قاموس كمبردج فيعرّف كلمة فلسطاين بأنّه الشخص الذي يرفض أن يرى الجمال أو القيم الفنية والثقافية. ويقتبس جملة لتوضيح المعنى تقول: لم أتوقّع منهم أن يستمتعوا بفيلم بهذه الجودة، فهم ليسو أكثر من مجموعة من الفلسطاين. وأصل الكلمة هي التوصيف الألماني إذا أطلقت ضمن الصراع الأكاديمي “فلستر” من فلسطيني لوصف الطلبة من الجامعات الأخرى الذي يختلفون معهم، ولتحقيرهم تمّ اختيار الكلمة فلسطيني، في إشارةٍ إلى أعداء اليهود الفلسطينيين، كما في نصوصِ التوراة. ليس هذا اعتباطاً وليس مصادفةً وليس مجرّد خطأ لفظي أو تاريخي.

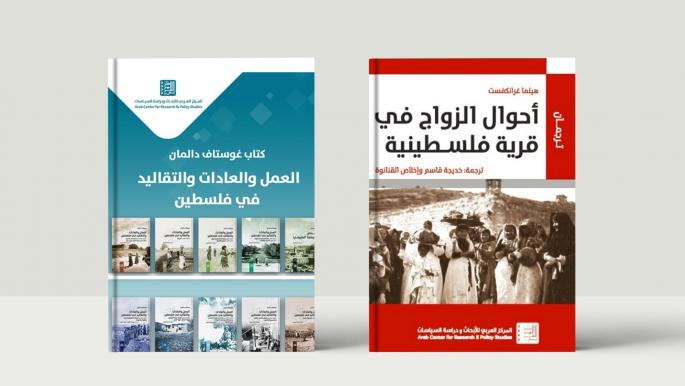

ومع ذلك، يجب ألا نغفل أنّ بعض الباحثين الغربيين الذين كتبوا عن فلسطين قبل النكبة قدّموا مساهمات جادة تجاه التعريف بالمجتمع الفلسطيني كانت خارج نطاق “مؤامرة” الاستشراق، بل ساهمتْ بشكلٍ مهم في توثيقِ الحياة في الريف الفلسطيني تحديداً. وهنا أستذكر الباحثة الفنلندية هيلما غرانكفست التي عاشت خلال الانتداب في قرية أرطاس قرب بيت لحم وكتبت كتاباً مهماً حول أحوال الزواج في قرية فلسطينية. والألماني غوستاف دالمان الذي كتب مؤلفاً ضخماً من عشرة أجزاء بعنوان “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين”، استغرق تأليفه 14 عاماً هي حصيلة تسعة عشر عاماً أمضاها في فلسطين من العام 1899 حتى 1917. وكلاهما صدرا مترجميْن عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

في الريف الفلسطيني تحديداً. وهنا أستذكر الباحثة الفنلندية هيلما غرانكفست التي عاشت خلال الانتداب في قرية أرطاس قرب بيت لحم وكتبت كتاباً مهماً حول أحوال الزواج في قرية فلسطينية. والألماني غوستاف دالمان الذي كتب مؤلفاً ضخماً من عشرة أجزاء بعنوان “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين”، استغرق تأليفه 14 عاماً هي حصيلة تسعة عشر عاماً أمضاها في فلسطين من العام 1899 حتى 1917. وكلاهما صدرا مترجميْن عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

(2)

مع اكتمالِ تجهيز الوعي الغربي لفكرة إقامة دولة لليهود على حساب الفلسطينيين، بدأتْ القوى الكبرى التي كانت تتحكّم بأعناقِ الكوكب وسياساته بالتحضير لتحقيقِ الوعد المنتظر. فحتى ضمن توزيع تركة الرجل العجوز خلال التحضير للإجهاز على الإمبراطورية العثمانية، كان منح فلسطين لبريطانيا لإدارتها قد تمّت ضمن تفاهمٍ على إيكال مهمّة إنشاء وطني لليهود لها. لذا، لم يكن وعد بلفور المشؤوم إلا ضمن هذا النسق العام لتنفيذ تلك السياسات. تلاقتْ توجّهات مختلفة ساهمت في جعلِ فكرةِ الوطن القومي اليهودي، أي نكبة الفلسطينيين، هدفاً سامياً. للمفارقة، لم يكن بلفور نفسه متعاطفاً مع المسألة اليهودية بلغة هيرتزل، بل ربّما كان كارهاً لليهود، إذ كان يعتقد أنّ وجود هذا الوطن سيخفّف من المآسي الطويلة التي عانت منها الحضارة الغربية نتيجة وجود جسم (يقصد اليهود) طالما كان عدائياً، ولم تتمكّن تلك الحضارة من طرده ولا من استيعابه. ينسحب الأمر على ما يرون في قيامِ إسرائيل وبناء الهيكل تعجيلاً بالقدوم الثاني للسيد المسيح لهدمه.

جرى التلاعب بالتاريخ من أجل صياغة هذه الحاجة السياسية فيما في الأساس ثمّة دوافع خفيّة وراء كلّ قاصد وراء تحقيق نكبة الفلسطينيين. ومع ذلك، جرت الصناعة الثقافية لفكرة النكبة باحتراف، وكانت الشرشف الأنيق الذي غطّى طاولة الأفكار القذرة.

حدثت عمليات تطهير عرقي ومذابح ومجازر عبر التاريخ، ولا يمكن سرد حكاية البشرية من دون التوقف أمام فظاعةِ (وبشاعة) حروبٍ كثيرة تشكّل في سرديتها هذه الحكاية. ولكن لم يسبق لمثل هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي تلك أن كانت جزءاً من خطّة دولية تعمل القوى الكبرى على تنفيذها وتشارك فيها كما حدث في حالة النكبة الفلسطينية. يمكن لنا النظر بوجعٍ وألمٍ إلى ما جرى بحقّ السكان الأصليين في العالم الجديد، وإلى ما جرى من عملياتٍ لا تقلّ بشاعة في القارّة الأفريقية، وكذلك فظائع الحرب العالمية الثانية والمحرقة التي ارتكبها هتلر بحق اليهود. ويمكن استحضار الكثير من النماذج الأخرى في التاريخِ الحديث والمعاصر. ولكن لم يكن ثمّة حالة جرى خلالها عقد اجتماعات وإصدار قرارات وتوفير المناخات من أجل تحقيق هذه المذابح بموافقة القوى الكبرى، مثلما حدث في الحالة الفلسطينية. لقد تمّ تشكيل التنظيم الدولي بعد نقاط ولسون الأربع عشرة من أجل أن يكون قادراً على تنفيذ وعد بلفور المشؤوم. كانت المهمّة الأولى لهذا التنظيم الذي فشل حتى في حفظ السلام والاستقرار بين الحربين في القارّة العجوز أن يحقّق الرؤية المشؤومة. بل وصل أمر التجييش الفكري والثقافي في الوعي الغربي إلى أنّ أحزاباً غربية صارت تتبنّى فكرة طرد الفلسطينيين من بلادهم قبل سنوات من وقوعِ النكبة، مثلاً الحزب الليبرالي البريطاني تبنّى في مؤتمره الحزبي عام 1944 فكرةَ طردِ الفلسطينيين من وطنهم. وأظنّ أنّنا بحاجة لمراجعةٍ شاملةٍ لكلّ تلك الأفكار وملاحقة مثل هذه الأحزاب جرّاء ما أوقعوه بحقنا من جرائم. بل إنّ قراءةً في حيثياتِ قرار التقسيم ومداولاته والدول التي صوّتت لصالح القرار وتاريخ منحها الاستقلال والعضوية في الجمعية العامة يمكن أن يقودنا إلى ملاحظاتٍ كثيرة بشأن كيفيةِ إنتاج هذا التنظيم الدولي، من أجل أن يساهم في شرعنة سرقة فلسطين من أصحابها ومنحها لغيرهم. لقد جرى تطوير نظام الانتداب بوصفه وصاية، فيما هو في الحقيقة احتلالٌ ومرحلةٌ أولى من عمليات التطهير العرقي.

محو مبكّر:

الجانب الآخر من هذا التنكيب الثقافي دفعَ قوّة الاحتلال البريطاني تجاه تعزيز تمليك فلسطين للمستوطنين اليهود من خلال منحهم الدخول إليها والاستيطان فيها، وغضّ النظر عن تسليحهم ومساعدتهم في ذلك والمنافذ القوية التي منحت لها على اقتصاد البلاد ومقدّراتها. في الحقيقة، بدأتْ عمليات إزالة القرى الفلسطينية وتدميرها ومحوها عن الوجود منذ عشرينيات القرن الماضي، أي قبل قرابة ثلاثة عقود من النكبة، وكانت تتم بالشراكة بين المؤسّسات اليهودية العاملة لسرقةِ أرض الفلسطينيين وبين سلطات الانتداب البريطاني. وأبرز هذه الجمعيات الجمعية اليهودية للاستعمار في فلسطين والكيرين كايميت والكيرين هايسود. وشملت هذا التعاون الهبات الكبيرة والسخيّة التي كان يمنحها المندوب السامي من الأراضي لهذه المؤسّسات حتى بلغ مجموع ما منحه لهم مليونا وربع من الدونمات، وهو يشكل 58% ممّا كانت الحركة الصهيونية ومؤسّساتها يستولون عليه في فلسطين وقت النكبة. نتج عن هذا محاصرة قرى فلسطينية كاملة بمستوطنات جديدة والضغط على السكّان والتضييق عليهم، بجانب أنّ القوّات البريطانية طوّرت سياسات ترحيل خاصة من أجل إفراغ المناطق بشكل يسمح بتوسعِ الوجود الاستيطاني اليهودي. نتج عن هذا إزالة 60 قرية وتجمّعاً زراعياً فلسطينياً تقع معظمهم في مناطق شمال فلسطين في السهل بين يافا وحيفا. لقد قامتْ القوّات البريطانية بطردِ الفلسطينيين من قراهم وترك مستوطنات اليهود تستولي عليها. مثل أم التوت وزمارين وحانوتا وجيدا وتل الشمام وغيرها.

قد يبدو مثيراً مثلاً مراجعة كيف قدّمت الصحافتان، البريطانية والأميركية، وربما مجمل الصحافة الغربية، ما جرى من أحداث خلال جرائم النكبة. أولاً، كان ثمّة اتفاق في الوعي البريطاني هو نتيجة عقود من جهودِ ماكنة التشوية الثقافي بأنّ ما يجري في فلسطين صراع أهلي وحرب داخلية بين سكّان البلاد الواحدة، وهو ما صار حكمةً رائجةً للأسف بعد الحرب العالمية الثانية، ودعت إلى وجودِ تقسيم البلاد بين ساكنيها، متناسين أنّ ثمّة غرباء وصلوا قبل أشهر، وأنّ وجود أقدمهم في البلاد لا يتعدّى سنوات. والمفارقة أنّ قادة العصابات الصهيونية، وهم بالتالي الأحزاب السياسية المفترض وفق هذا الفهم من سكان البلاد لم يولد أحدهم داخل فلسطين. ولكن تلك الماكنة نجحت بتقديم ما يجري حرباً أهلية لا يتم حلّه إلّا بتقسيم البلاد. وهذه من أكبر جرائم المجتمع الدولي بحقّنا.

حياة فنية وثقافية فلسطينية غنية:

تكشف نظرة سريعة على واقعِ الحياة والثقافة في فلسطين قبل النكبة بشاعةَ الجريمة التي جرت بحقّ البلاد. لم تكن فلسطين أرضاً بلا شعب تنتظر من يعمّرها، بل كانت تطفحُ حياةً وفعلاً وإبداعاً في كلّ حقول الثقافة والمعرفة من شعر ورواية وقصة قصيرة وصحافة ومطابع وسينما ومسرح وموسيقى وإذاعة وحرف ومشغولات وأزياء، وكانت مدن فلسطين الكبرى حواضن ثقافية ومحجًا لكلّ من يريد الشهرة والترويج لعمله الفني. كان الحضور ليافا والحديث من خلف الإذاعة هناك جزءاً من النجاح، كما أنّ وفود الفرق المسرحية لأداء عروضها على مسارح يافا والقدس وحيفا كما الأمر بالنسبة للمطربين والموسيقيين، كباراً أو صغاراً، كان جزءًا من النجاح المنشود.

لقد كانت فلسطين “مغناطيساً” جاذباً لكلّ فعلٍ ثقافي وفني، وكانت مسارحها ودور السينما فيها كما أنديتها الثقافية ومعارضها التجارية والفنيّة ومواسمها كما صحفها والإذاعة فيها كما مكتباتها ومطابعها ودور النشر والتوزيع، كانت كلّها مراكز جذب لا يقاوم لكلّ من يريد أن يُشهر عمله ويعلن عنه ويسوقه. كان الوقوف خلف ميكرفون الإذاعة في القدس أو يافا أو قراءة قصيدة في منتدى ثقافي على ساحل البحر علامة نجاح لا بدّ منها. ليس فقط أم كلثوم ومحمّد عبد الوهاب في الغناء، ولا فقط محمد مهدي الجواهري وحافظ إبراهيم وميخائيل نعيمة في الشعر، ولا عبّاس العقاد وطه حسين في الكتابة، ولا نجيب الريحاني ويوسف وهبة وعلي الكسّار في المسرح، مئات الأعلام وفدوا من أجل أن تشع أسماؤهم في سماء فلسطين. كما حظيتْ فلسطين بالريادة العربية في الكثير من حقولِ المعرفة والإبداع وكانت سبّاقة في مجالاتٍ كثيرة.

ما إن حانت لحظة النهضة العربية في القرن التاسع عشر بعد ظهور الطباعة والصحافة والآلة الكاتبة والقطار والمدارس ومعاهد العلم والمسرح والسينما والراديو والغراموفون والهاتف، حتى كانت فلسطين في أوّل القاطرة كمركز، وجدت سبيلها نحو التحديث بكلّ سهولة؛ وقد ساعد على هذا الأمر، أهمية البلاد ووجود هذا التنوّع الديني من كنائس وأديرة مختلفة ومساجد عامرة بالمكتبات وحلقات العلم ومكانة العاصمة القدس وبيت لحم والناصرة، كما ساهمت في ذلك فاعلية ميناء يافا وتطورها السريع كحاضرةٍ تجذب المهاجرين من داخل البلاد ومن أقطار الجوار بحثاً عن العمل والرفاه المعيشي، بجانب نمو مدنٍ كبرى أخرى وازدهارها كمراكز فعل اقتصادي واجتماعي وثقافي، وخصوصاً حيفا، وساعد ذلك كله في ميلادِ اللحظة الفلسطينية.

عرفت فلسطين المطابع مبكّراً، ومن المؤكد أنّها سبقت بلداناً عربيةً كثيرة في ذلك، بفضل الحاجة أولاً لطباعة الكتاب المقدّس، الأمر أيضاً الذي جعل الفلسطينيين روّاداً على الصعيد العربي في الترجمة من اللغات المختلفة، كالرُّوسيَّةِ على سبيلِ المثالِ، كما أنّ ازدهار السياحة الدينية ساهم في تطوير الحاجة لظهور التصوير؛ لتخليدِ صور الأماكن المقدّسة المختلفة من مسيحية وإسلامية، بالإضافة إلى شوارع المدن الرئيسية ومعالمها كتذكارات يعودُ بها الحجيج إلى بلدانهم، ولم يكن غريباً مثلاً تصوير الأخوين لوميير القدس سينمائياً قبل أن يطوي القرن التاسع عشر صفحاته الأخيرة، حيث ظهر في الصّور المسجد الأقصى ومحطّة القطار وشوارع المدينة. كما كانت المسارح أماكن مألوفة في المدن وكانت الفرق المحليّة والعربية تعرض عليها إبداعاتها بشكلٍ مستمر. وتطوّرت ثقافةً مسرحية جعلت المسرح تفصيلًا ضروريًّا في الحياة حتى بات في المدرسة وفي الإذاعة لاحقا؛ الأمر الذي تنامى مع ظهور دور السينما في المدن الكبرى وانتشارها بشكلٍ لافت. وربّما بمقارنة عدد دور السينما في البلاد في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته بعدد سكان فلسطين في ذلك الوقت، سنجد أنَّ فلسطين تفوَّقت في مؤشّرات الاهتمام بالسينما على دول كثيرة حتى بأرقام اليوم. يافا وحدها كان بها 11 دار سينما في لحظةٍ واحدة، منها طبعاً سينما الحمرا الشهيرة.

لم تكن فلسطين أرضاً بوراً، كانت حقلاً مزدهراً بالبنيان والمعرفة والفنون والثقافة والتحديث، كانت موانئها التي طفت على تخومها هزائم الغزاة خلال القرون تقف شامخةً في وجه البحر، فيما المدن تتفتح بتلاتها على السهل أو فوق الجبل. كان مهمة النكبة نفي كلّ ذلك ومسحه وطمسه وسرقته حيث أمكن.

ماذا حدث لهذا كلّه؟ ما حدث في النكبة كان تتويجاً لنكبةٍ ثقافيةٍ بدأت قبل عقودٍ طويلة، هدفت إلى شرعنةِ ما سيجري وتثبيته فكرياً في الوعي الغربي الذي توجّب عليه حمل هذه الأفكار وتطبيقها. وخلال ذلك، جرى توظيف الدين والمرويات والأساطير والاستشراق وأفكار عصري النهضة والأنوار كما ظهور الوطنيات الأوروبية، وحتى تكوينات التنظيم الدولي منذ عالم ويستفاليا حتى تكويناته الحديثة الناجمة عن صراعات القوى الأوروبية.

(3)

جرت خلال النكبة سرقة كلّ شيءٍ في البلاد. كان الجنود يقتلون ويبقرون النساء الحوامل ويسرق آخرون البيوت، ويزيلون منها كلّ مقتنياتها الثقافية والجمالية. لنتخيّل المشهد التالي الذي جرى في سياقاتٍ عديدة خلال النكبة في المدن الكبرى، تحديداً يافا والقدس وحيفا، وثمّة صور كثيرة موثّقة من الأرشيف الإسرائيلي تشير إلى هذه الجرائم الثقافية. جندي يقتل الشيخ العجوز صاحب البيت فيما آخر ينزع لوحةً فنيةً مرسومةً بالزيت لمشهدٍ ريفيٍّ أو لقاربٍ في البحر أو لقطف البرتقال معلّقة في صالون البيت، مجنّدة تطلق النار على طفل أفاق من النوم مذعوراً بعد مهاجمة الأراغون بيتهم، فيما ثلاثة جنود يحملون البيانو ذا الأصابع والأكتاف العاجية، ثم تأتي مجموعة من الرجال ليسرقوا مكتبة المنزل العامرة بمئات الكتب القيّمة بلغات مختلفة. وفي غضون ذلك كله، يهجم أفراد آخرون من العصابة على دار للسينما أو قاعة للمسرح. وفي سياقاتٍ مستمرّة، جرت سرقة كلّ الممتلكات الثقافية في البلاد من دور السينما والمسارح، تمّت سرقتها كما تمّت سرقة البيوت. جرى نزع اللوحات الفنية عن الجدران وسُرقت المطابع والصحف والكتب والآلات الموسيقية كما تمّ السطو على الإذاعة وتحويل معدّاتها إلى الإذاعة الصهيونية. ولم تتوقف عمليات السرقة عند حدّ، وكان جوهر ذلك سلب الفلسطينيين ما لهم ونسبه للأغيار بغية تثبيت الرواية القائلة بعدم وجود شعبٍ في البلاد، وأنها كانت أرضاً بكراً تنتظر المستوطنين الغرباء حتى يعمّروها.

سرقة الهوية والرواية والسطو على الممتلكات:

مع تنكيبِ الشعب الفلسطيني وسرقة بلاده وقعت نكبةٌ أخرى بالتزامن. رغم أنّ هُويّة فعل النكبة ثقافية بامتياز، بوصفها سرقة لروايةِ العالم عن البلاد. وبالتالي، استبدال سكّانها بعد اقتلاعهم وتدمير مكانهم. ولذا، سرقة هُويّة البلاد هي جوهر فعل النكبة كما أعتقد. كان جوهر النكبة الثقافية تثبيت عمليات سرقة البلاد وتهويدها وأسرلتها وصهينتها من خلال أولاً بتر النهضة الثقافية في البلاد ووأدها بالموازاة مع عبرنة كلّ اللقى الأثرية والمواقع التراثية وصناعة قصص وحكايات توراتية حولها، ومن خلال تهويد الأفق حتى تبدو البلاد عبرانية واحتلال الفضاء الثقافي، مثل إعادة توظيف المسارح ودور السينما والمطابع ودور الإذاعة، ولكن ضمن نسقٍ مختلفٍ حتى لا يتم الإقرار بالوجود الفلسطيني الثقافي السابق على وجودِ الدولة. مثلاً، كيف يتم على سور عكا وضع قصة حصار عكّا والتركيز على وجود مستشار يهودي لأحمد باشا الجزار قاهر نابليون، اسمُه حاييم فرحي. وفيما ثمّة إشارات لوجوده في فترة أحمد باشا الجزار، يتم اختصار صلابة السور ومناعة المدينة بحكمة اليهودي الحكيم.

واحدة من أبشع أشكال النكبة الثقافية كانت عبرنة الخارطة الفلسطينية حيث تم تشكيل لجان من مؤرّخين وآثاريين ولاهوتيين وخبراء في علم رسم الخرائط وجغرافيين بغية تعيين أسماء عبرية لجميع القرى والمدن والوديان والسهول والينابيع والطرقات في البلاد. القصد كما أوضح بن غوريون في حينه إزاحة الأسماء العربية لـ”أننا ببساطةٍ لا نعترف بحقّ العرب السياسي بامتلاك الأرض، ولا نعترف أيضاً بحق امتلاكهم الروحاني ولا بأسمائهم”، عملية التهويد هذه سعت إلى عبرنة كلّ شيء بحيث يبدو في الأصل عبرانياً. مثلا، يافا صارت يافو، وحتى بتّين صارت بيت إيل ووادي علي بات “عيلي”، وهكذا تمّ اختراع أسماء وهمية حتى تبدو ذات رنين قديم. جرت عمليات تدمير شاملة لذاكرة الأماكن. وتمّ محو التجمّعات والقرى والمدن الفلسطينية ومسحها ليس فقط من خلال استبدالها بالكيبوتسات والبلدات الجديدة، بل من خلال محوها ومسحها موضوعياً وعلمياً في الأوراق البحثية والكتب الدراسية الأكاديمية للجغرافيين والباحثين الإسرائيليين. كان القصد دائماً تحرير المكان من هوية السكان الأصليين، أي أصحابه. وكما تقول فرجينيا تيل: “تم اختراع مجموعة من السلطات العلمية واللغوية والأدبية والتاريخية والإنجيلية لتعزيز الانطباعات عن الانتماء اليهودي والحقوق الطبيعية في وطن يهودي مستمد من حقٍّ يهوديٍّ خاص في هذه الأرض”. حتى إنّ كتب باحثين إسرائيليين تكشف الكثير من هذه البشاعة. كتاب المؤرّخ الصهيوني ميرون بنفنيستي “المشهد المقدّس.. طمس تاريخ الأرض المقدّسة منذ 1948″ رغم انحيازه المطلق للرواية الصهيونية”. وكتب شلومو ساند الثلاثة “اختراع أرض إسرائيل”، و”اختراع شعب إسرائيل”، و”لماذا لم أعُد يهودياً”. ففي إطار عملها على سرقة البلاد، عملت الحركة الصهيونية وأدواتها المختلفة، خلال مجازر النكبة وبعدها، إلى سرقةِ كلّ ما في هذه البلاد من تراثٍ مادّي وغير مادي، فاللص يريد أن يسرق كلّ شيء من المكان وتفاصيله، بما فيها تاريخ هذا المكان، وحتى عادات أهل المكان وتقاليدهم وملابسهم. السرقة الشاملة التي تضم كلّ شيء من أجل تزوير التاريخ ومحاولة فرض حكاية الغُزاة الذين لا علاقة لهم بالمكان، ولا بما عليه. من هنا، جوهر الحرب على الثقافة الفلسطينية جزءٌ أصيلٌ من المعركةِ غير الأخلاقية التي يجري شنّها على الشعب الفلسطيني من أجل مواصلةِ اجتثاثه من أرضه. يبدأ هذا من تغييب الفلسطيني من السرديّات التي تصنعها الأكاديميا بحرفيةٍ عالية إلى سرقة الآثار والتراث غير المادّي إلى مصادرةِ الفعل الثقافي، وصولًا إلى منع، حيث أمكن، كلّ ما يمكن أن يعزّز علاقة الفرد بالوطن وبحكاية الوطن. بالتالي، عملية التهويد ركن أساس في المشروع الاستعماري الإحلالي يجري التعبير عنه من خلال سرقة التراث، من الحجر إلى الثوب، ومن المعبد إلى أسوار المدينة. فخلال عملية سرقة البلاد تمّت سرقة مئات آلاف الكتب من المكتبات العامة والمكتبات الشخصية ومحلات بيع الكتب، كما تمّت سرقة الآلات الموسيقية وأجهزة بثّ الإذاعة ومطابع الصحف واللوحات الفنية عن جدران البيوت والمقاهي والمسارح والمؤسّسات الأهلية والعامة. هذه أكبر عملية سطو ثقافي في التاريخ، وهي غير مسبوقة في بشاعتها.

تبدو سرقة الكتب نموذجاً واضحاً في ذلك. لقد تعرّض الكتاب الفلسطيني، سواء الممتلك من الفلسطينيين أو الذي ألفه الفلسطينيون، أو ترجموه، أو طُبع في مطابعهم، إلى عمليةِ سرقة ممنهجة غير مسبوقة في التاريخ. خلال عمليات السرقة هذه، تمّ تطوير استراتيجيات النهب والسلب والسرقة والبيع والهَرْس والطّحن، وآليات الإخفاء والتزوير، وإظهار ذلك كلّه عملاً أخلاقياً من باب “الرأفة والإنقاذ”. يشير عميت غيش عميت في كتابه “بطاقة ملكيّة: تاريخ من النهب والصون والاستيلاء في المكتبة الوطنية الإسرائيلية” إلى وجود 30 ألف كتاب كانت في مكتبات فلسطينية خاصّة وعامّة في القدس وحدها، وجرت سرقتها وإيداعها في المكتبة الوطنية، حتى مكتبات المدارس تم نهبها، كما يذكُر أنّه تم جمع نحو 40 ألف كتاب من يافا وحيفا وطبرية والناصرة وأماكن سكنيّة أخرى كانت غالبيتها كتبا تدريسيّة جُمعت من مؤسّسات تربويّة، ومن مدارس عربيّة في أثناء حرب 1948، بجانب قرابة 40 ألف كتاب تم تخزينها في مخازن وزارة المعارف. كما ذكرت مراجع أخرى عن مصادرة 500 مخطوطة لمؤلفين فلسطينيين من رواياتٍ ودوواين شعر ومؤلفات علمية باتت في طيّ النسيان، حيث تمّ إتلافها لحرمان الفلسطينيين من ذخيرةِ عقولهم.

ولاستكمال عمليات قرصنة الثقافة وتشويهها جرت عمليات المحو الثقافي الممنهج. مثلاً ما يتعلّق بالكتب، كان يتم، في أحيان كثيرة، إزالة أسماء أصحاب الكتب وتمزيق الجانب العلوي من الصفحة الأمامية، حيث إهداء الكتاب لمقتنيه من المؤلف. وفي مرّات كانت هذه الكتب تُحرق من أجل محو أيّ أثر لها. عام 1957، تمّت مجزرة فعلية لإتلاف قرابة 26 ألف كتاب فلسطيني بعد بيعها نفايات يتم طحنها وهرسها بشكلٍ كامل في تل أبيب وحيفا.

حرب الأفكار والإعلام:

مؤكّد أنه يمكن النظر إلى ما قامت به العصابات الصهيونية، وبعد ذلك دولة الاحتلال ضمن النسق العام لتصرّفات الاستعمار وسياساته تجاه الملكيات الثقافية والكولونيالية في المستعمرات. يتجلّى الوعي الاستشراقي الغربي واضحاً في معالجةِ دولة الاحتلال ما سرقته وتفسيرها له، وهو يرتكز، في جوهره، على المركزية الأوروبية وعمقها الاستشراقي، فالفلسطينيون، وفق هذا الوعي، أنتجوا ممتلكات ثقافيّة غير قادرين بأنفسهم على فهم وإدراك قيمتها وأهميتها، فهم، بالتالي، لا يستطيعون الحفاظ عليها أو الاستفادة منها. كأنّ الفلسطيني الذي كان يقتني روايات ديكنز بالإنكليزية أو ثوماس هاردي يشتريها ويقرأها من دون أن يعرف أهميتها. كما أنّ الفلسطينيين الذين كانوا من روّاد الترجمة في العالم العربي، خصوصاً عن الروسية، لا يعرفون كيف يقرأون ما يترجمون.

فيما كان رجال العصابات مشغولين بسرقةِ البلاد وقتل النساء والأطفال وكبار السن كما الرجال والشباب وبتدمير البيوت على ساكنيها، تماماً كما يحدُث حالياً في غزّة، وباقتلاع الأشجار وسلب الفلسطينيين، ليس فقط أرواحهم وبلادهم، بل حتى فكرة وجودهم، كانت ثمّة حرب موازية تشنّها ماكنة الأفكار والمعرفة الصهيونية والإعلام على هذا الوجود، وعلى نفيه من المروّيات والسرديات، وطمس أيّ أثر للحكاية الفلسطينية، في مقابل تصوير وجود دولة إسرائيل الذي تحقّق نتيجةً حتمية للطبيعة وحقاً جرت استعادته، لكن هذا التحقيق يتطلّب مواصلة دعم هذه الدولة وحمايتها. حربان متوازيتان كمّلتا بعضهما بعضاً.

* روائي وقاص فلسطيني

المصدر: العربي الجديد