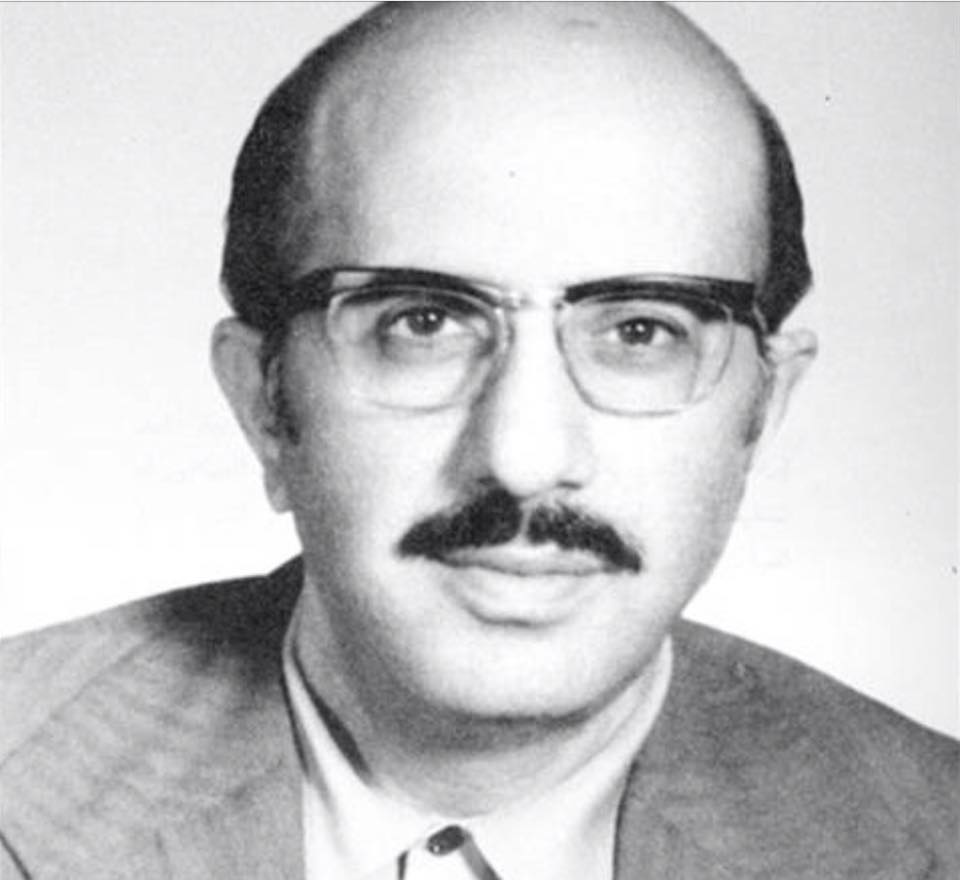

(الحرية أولاً) ينشر حصرياً الكتاب المفقود «في الفكر السياسي» بجزئيه، للمفكرين “الأربعة الكبار”، وهذه الحلقة الخامسة من الجزء الثاني– بعنوان: (السمات الإيجابية للثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”

(4)

السمات الإيجابية للثورة

- السمة الأولى للثورة هي أنها ثورة وطنية: لقد كان طابعها المعادي للاستعمار واضحاً وأساساً منذ يومها الأول. إن شعار القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة المصريين كان أول المبادئ الستة التي أعلنتها الثورة. وكانت حرباً على الاستعمار بشتى أشكاله وبكل الطاقات والوسائل، وقد عملت على كشفه في جميع أقنعته ومحاربته في كل أو كاره. وقد أنزلت الثورة ضربات ساحقة بالقوى العميلة للاستعمار في مصر ذاتها عندما قضت على المَلَكية والاقطاعية باعتبارها الركيزة الأساسية للاستعمار في الداخل. لقد خاضت الثورة معارك يومية دائمة ضد الاستعمار واقتلعت مواقعه واحداً إثر الآخر، ولاحقت النفوذ الاستعماري وحاربته في الوطن العربي كله وفي أفريقيا وسددت له ضربات عنيفة زعزعت أركانه وهزت أسسه.

لقد كان الاستعمار التقليدي هو العدو المباشر للثورة بسبب تمركزه في الخنادق الأمامية من الجهة الاستعمارية، فدخلت معه حرب إبادة واقتلاع. إلا أنها بنفس الوقت أيضاً قد سددت للاستعمار الحديث، الذي حاول أن يرث الاستعمار التقليدي، ضربات عنيفة سدت الطريق في وجهه، وحاربت الثورة مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسط، ومواثيق الأمن المتبادل وحلف بغداد ومبدأ آيزنهاور، وعلى أشلاء مبدأ آيزنهاور قامت الجمهورية العربية المتحدة.

لقد اقتلعت الثورة، من الجذور، السيطرة الاقتصادية الاستعمارية على مصر وحررت تجارتها من النفوذ الاستعماري ومارست ما يمكن تسميته بالحياد الاقتصادي لكي تحقق الاستقلال الاقتصادي بصورة فعلية، فوزعت صادراتها بصورة متوازنة ومتقاربة (تبعاً لإمكانيات السوق في كل معسكر) بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي ودول العالم الثالث.

وفي الوقت الذي كانت فيه جميع دول الشرق خاضعة لنفوذ استعماري مباشر أو لما يمكن تسميته بالاستعمار الجديد (أو النفوذ الاستعاري غير المباشر) انتقلت مصر بسياستها تجاه الاستعمار من مجرد الرفض إلى ممارسة سياسة خارجية مستقلة في المجال الدولي، ودافعت بحزم عن سياسة الحياد الإيجابي ونفذت هذه السياسة بصورة إيجابية. ولقد كان إصرار الثورة ودأبها على ممارسة هذه السياسة الحازمة هي التي فتحت الباب للدول الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا لممارسة سياسة مماثلة لسياسة مصر. لقد كانت مصر- في هذا الخصوص- نموذجاً وحافزاً وقوة دعم للشعوب الأخرى في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.

في الصفحة ۲۸۲- الجزء الثاني- يروي «إيدن» في مذكرته ما يلي:

«إن مسيو سباك (سكرتير حلف الأطلسي سابقاً) الذي كان يقوم بزيارة الكونغو في شهر آب/ أغسطس 1956 قد عاد إلى أوربا وهو مدرك تمام الإدراك للخطر الذي أثاره «عمل»(1) عبد الناصر وأكد- أي سباك- أن هذه الحركة سيكون لها أثرها في أفريقيا كلها لا في شمالي القارة فحسب، بل في أعماقها الاستوائية أيضاً، وأعلن سباك أيضاً أن الدول الغربية إذا تخاذلت ستواجه سلسلة طويلة من الهزائم في أفريقيا والشرق الأوسط».

وفي الصفحة ٢٥٧ – ٢٥٨- الجزء الثاني، ينقل «إيدن» في مذكراته هذه الفقرة من مقال نشرته جريدة «التايمس» اللندنية صباح ١ آب/ أغسطس 1956:

«جوهر المسألة.. إذا سمحنا لعبد الناصر أن يمضي في (ضربته)(2) وينجو بها فإن جميع المصالح البريطانية وكذلك مصالح الغرب الأخرى في الشرق الأوسط ستنهار حتماً… وإن كل من يعتقد أن انتصار عبد الناصر لن يشجع المتطرفين الآخرين على المطالبة بحقول البترول أو بالقواعد الاستراتيجية، ليس إلا كمن يقضي أوقاته في ألعاب سخيفة تافهة أو يتعامى عن رؤية الحقيقة».

وفي الصفحة ٢٧٣- ٢٧٤- الجزء الثاني، ينقل إيدن البرقية التالية التي أرسلها إلى آيزنهاور:

«إن الدب الروسي يستخدم عبد الناصر لتنفيذ أغراضه العاجلة وإخراج الغرب من الشرق الأوسط والحصول على موطئ قدم في أفريقيا، وإن هذه السياسة تستهدف حتماً قواعدنا في ليبيا ومصادر تمويننا البترولية… وكل هذا يجعلني أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى على أن واجبنا يقتضينا أن لا نسمح لعبد الناصر بالإفلات هذه المرة. فلنا الكثير من الأصدقاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرهما، لهم من الذكاء ما يحملهم على إدراك ما سيؤول إليه أمرهم من نجاح خطط عبد الناصر، ولكنهم أعجز عن الوقوف في وجه الجماهير إذا فاز عبد الناصر ثانيةً».

وإذا كان هذا شأن الثورة فيما يتعلق بالاستعمار التقليدي، فإن الثورة كانت أكثر وعياً وأشد حزماً تجاه سائر أشكال النفوذ الاستعماري غير المباشر، التي يطلق عليها الآن اسم «الاستعمار الجديد». إن المعركة المجيدة الكبرى، معركة السويس، كانت إلى حد بعيد وليدة مقاومة الثورة لهذا النوع الجديد من الاستعمار. كانت معركة السويس وليدة «معارك باردة» ضد محاولات الاستعمار الأنغلوأمريكي جرْ مصر إلى مناطق النفوذ عبر المُحالفات والقروض «الملغومة» . كانت وليدة معارك جانبية أخذت برقاب بعضها إلى أن وصلت المعركة إلى ذروتها الساخنة الحاسمة في معركة السويس.

لقد رفضت الثورة الأحلاف ثم حطمت الطوق الاستعماري حول مصر ومارست بصورة عملية وجريئة سياسة استقلالية محايدة فاشترت السلاح من روسيا. وأن الاستعمار الأمريكي، الذي فشل في معاركه السابقة مع الثورة، حاول أن يستغل إصرار مصر على بناء السد العالي ليجعله فخاً جديداً للسيطرة على مصر وخلال المفاوضات لتمويل السد، يقول عبد الناصر للمندوب الأمريكي:

«إنَ عندنا عقدة من ناحية القروض والفوائد ولا يمكن فصلها عن السياسة، لأننا رحنا ضحية الاحتلال بسبب القروض، فلن نقبل أي مال يمس سيادتنا…».

ويصف عبد الناصر مقابلته لـ«يوجين بلاك» (الذي حاول أن يملي على مصر شروطاً تجعله وزيراً لمالية مصر – حسب تعبير عبد الناصر-):

«ابتدأتُ أنظر إلى مستر بلاك وهو جالس على الكرسي وكنت أتخيل أنني جالس أمام فردیناند دوليسبس…».

وعندما أعلن دالس سحب عرض التمويل بصورة مهينة غرضها إسقاط عبد الناصر بالذات، لجأت الثورة إلى تأميم قنال السويس تداركاً للموارد اللازمة لإنشاء السد العالي..

لقد انعكست هذه التجارب في الميثاق الوطني للثورة. لقد حلل الميثاق الظروف الدولية الجديدة التي طرأت على العالم بعد الحرب العالمية الثانية، واستنتج منها أن الاستعمار نظراً لانطلاق الحركة التحررية في العالم وتزايد قوى المعسكر الاشتراكي وتزايد تأثير القوى المعنوية في العالم (كالأمم المتحدة والدول غير المنحازة والرأي العام الدولي)… أن الاستعمار في هذه الظروف:

«اضطر إلى الاتجاه نحو وسائل العمل غير المباشر، عن طريق غزو الشعوب والسيطرة عليها من الداخل، وعن طريق التكتلات الاقتصادية الاحتكارية، وعن طريق الحرب الباردة التي تدخل في نطاقها محاولة تشكيك الأمم الصغيرة في قدرتها على تطوير نفسها وعلى الإسهام الإيجابي المتكافئ في خدمة المجتمع الانساني».

إن الثورة في مواجهتها الجدية لمشاكل التنمية في القطر المصري، لمست الحاجة الماسة للمعونة الأجنبية، سواء فيما يتعلق بتوفير القطع الاجنبي أو فيما يتعلق بالخبرة الفنية في بعض فروع الاقتصاد، إلا أن الثورة، التي لم تنس تاريخ الرأسمال الاجنبي في مصر ولم تنسَ أيضاً تجربتها المباشرة المريرة مع الاستعمار في هذا الميدان، وضعت في الميثاق الوطني «الحدود التي يستطيع في خلالها أن يسمح للرأسمال الاجنبي بالعمل في مصر» لأن هذا الرأسمال كما يقول الميثاق:

«تحيط به في نظر الدول المتخلفة- خصوصاً تلك التي كانت مستعمرات فيما مضى- سُحبْ من الشكوك والريب المظلمة… لذا فالأمر يتطلب وضع أولويات هي في الواقع خلاصة التجربة كما أنها تأخذ في الاعتبار طبعة رأس المال العالمي الذي يفضل دائماً أن يجري وراء الموارد الخام البكر في مناطق لم تتهيأ للنهوض الاقتصادي والاجتماعي حيث يستطيع في ظروفها أن يحصل على أعلى نسبة من الفوائد.

من هنا فإن التطوير الوطني في الدرجة الأولى يقبل كل المعونات الأجنبية غير المشروطة التي تساعده على تحقيق أهدافه، وهو يقبلها بكل العرفان الصادق لمُقدميها مهما كانت أعلامهم.

وفي الدرجة الثانية فإن التطوير الوطني يقبل كل القروض غير المشروطة التي يستطيع أن يفي بها دون عنت أو إرهاق، والقروض بالتجربة طريقة واضحة في حدودها، فإن مشكلتها تنتهى سدادها وبعد سداد الفوائد المستحقة عليها.

والتطوير الوطني، في الدرجة الثالثة، مستعد للقبول باشتراك رأس المال الاجنبي في أوجه نشاطه الوطني كمستثمر على أن يكون ذلك في العمليات الضرورية، خصوصاً تلك التي تقتضي خبرات جديدة يصعب توفرها في المجال الوطني.

إن قبول استثمارات أجنبية معناه القبول باشتراك أجنى في إدارتها ومعناه القبول بتحويل جزء من أرباحها سنوياً وإلى غير حد إلى المستثمرين، وذلك أمر يجب أن لا يُترك على إطلاقه.

إن الأولوية الأولى للمعونات غير المشروطة.

والمكانة الثانية للقروض غير المشروطة.

ثم يأتي دور القبول بالاستثمار الأجنبي في الأحوال التي لا مفر فيها من قبوله في النواحي التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة».

هذه هي النظرة، الحذرة إلى درجة مَرَضية، التي صاغتها الثورة من تجاربها الخاصة. ولعل من الطريف (ونحن نسمع الهذر الذي ينسب نفسه لليسار) أن تثبت هنا توجيهات «لينين»، حول التعامل مع الغرب الرأسمالي.

في رسالة وجهها لينين إلى شيوعيي جمهوريات القوقاز، جاء ما يلي:

«…. يجب أن نكون أكثر مرونة وفطنة… وأن نستخدم اقتصادياً، بجميع الأشكال ودونما تحفظ، وبأسرع ما يمكن، الغرب الرأسمالي، مطبقين سياسة التنازلات والتبادلات معه. إن جوف الأرض يحوي ثروات طائلة.. ولديكم جميع الإمكانيات لتطبيق سياسة التنازلات والتبادلات مع الخارج على نطاق واسع يجب تطبيق هذه السياسة بحزم وإسهاب وبراعة واحتراس. يجب استخدامها بجميع الأشكال في سبيل تحسين حالة العمال والفلاحين… الخ…».

هذا الاحتراس وهذه البراعة التي يشير إليها لينين بصدد التعاون مع الغرب الرأسمالي كان رائد الثورة في علاقاتها مع الغرب الرأسمالي، وأن التهديد بالجوع الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بعد معركة السويس لم يجد فتيلاً مع الثورة. ورغم أن المعونات والقروض الأجنبية (وبصورة خاصة معونات المعسكر الرأسمالي) تشكل نسبة لا بأس بها من موارد تمويل برامج التنمية الخمسية، إلا أن الثورة قد اتخذت جميع التدابير التي تجعل سحب هذه المعونات أو منع هذه القروض غير ذي أثر هام على عرقلة برامج التنمية، وبخاصة القطاعات الأساسية في برامج التنمية.

- والسمة الثانية للثورة هي انها ثورة معادية للإقطاع، بشكليه السياسي والاجتماعي: وهي لهذا يمكن أن توصف بأنها، من حيث المبدأ، ثورة ديمقراطية- بورجوازية. ولا نعني بالثورة الديموقراطية البورجوازية- هنا- شكلاً سياسياً معيناً لتنظيم السلطة (ولا نعني بصورة خاصة الشكل البورجوازي للديمقراطية) وإنما نعني بالثورة الديمقراطية البورجوازية مرحلة من مراحل تطور الإنسانية تجابه خلالها قوى التقدم الإقطاعية كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي (وعلى هذا الأساس تصنف الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر بأنها ثورة ديمقراطية بورجوازية لأنها قضت على الاقطاع كنظام).

إن ثورة ٢٣ تموز/ يوليو باعتبارها ثورة ديمقراطية قد جعلت حل مشكلة الأرض هدفها المباشر العاجل منذ أيامها الأولى . لقد وجهت الثورة ضرباتها الأولى إلى الطغيان الملكي الإقطاعي وجهازه السياسي. ولقد أنجزت الثورة بنجاح المُهمتين الرئيسيتين لكل ثورة ديمقراطية بورجوازية، وهي إقامة النظام الجمهوري وتحقيق الإصلاح الزراعي.

ونحن إذ نصف الإصلاح الزراعي بأنه تدبير ديمقراطي (وليس اشتراكياً)، نكون قد راعينا التاريخ والأمانة العلمية- كما يقول لينين- فالتاريخ يقول إن البورجوازية في كثير من البلدان هي التي قضت على الإقطاع لذا فإن توزيع الأرض ليس تحويلاً اشتراكياً للمجتمع، بل هو بالضبط تحويل ديمقراطي بورجوازي له. لأن هذا التدبير ليس من شأنه إلغاء الاقتصاد البضاعي، أو بتعبير أوضح أنه لا يؤدي إلى القضاء على الاقتصاد الرأسمالي. إن الإصلاح الزراعي تدبير ديمقراطي لأن القضاء على الملاكين العقاريين الكبار يفتح الطريق لبناء نظام ديمقراطي بورجوازي للمجتمع بعد تحرير الفلاحين من نير هؤلاء. إلا أن المجتمع الجديد عندما يجّمد عند هذه المرحلة، يبقى من حيث اساسه واطاره العام مجتمعاً بورجوازياً.

إن قوانين الإصلاح الزراعي التي أصدرتها الثورة في عامي 1952 و 1961 قد أتاحت الفرصة لإلغاء النظم السياسية والاجتماعية لعهد الاقطاع في مصر (إن البقايا المعنوية والفكرية للإقطاع لا تزال موجودة) وهي بالتالي قد نقلت المجتمع المصري من مرحلة الإقطاع، كمرحلة من مراحل التطور الإنساني، قد فات أوانها، وألغت نظاماً أصبح منافياً لروح العصر. ووضعت أسس مجتمع جديد فعلاً.

وإذا كانت الثورة قد عجزت عن خلق الإطار السياسي البورجوازي لثورة ذات طابع بورجوازي، فإنما يعود ذلك إلى أسباب جمّة، ولكن الأساسي من هذه الاسباب هي انفجار الثورة على شكل انقلاب عسكري، ثم استمرار الثورة ونموها حتى وَلجَتْ المرحلة الأولى من الاشتراكية. هذان العاملان الأساسيان قد حالا دون تركيز الإطارات الفوقية (السياسية بخاصة) لثورة حققت المضمون البورجوازي للتطور. ومهما يكن فإن فقدان البنيات الفوقية للمرحلة البورجوازية لا يمكن أن ينفي المضمون الموضوعي والأساسي لإنجازات ثورية ذات طابع بورجوازي.

وإذا كنا قد أفردنا لسمة الثورة المعادية للإقطاع فقرة خاصة، وتحدثنا عن مرحلة ثورية قطعتها الثورة وأنجزت أهدافها، فلم يكن هدفنا سوى التوضيح، لا الترتيب الزمني والتفريق بين الأهداف، فالثورة العربية المعاصرة بخاصة (والثورات في البلدان المتخلفة بعامة) تتواكب فيها جميع المطامح الثورية (التحررية + القومية + الاشتراكية)، والامتزاج بين هذه الأهداف أصبح عضوياً، سواء لأسباب تتعلق بطبيعة النضال العربي وظروفه الخاصة، أو لأسباب تتعلق بالمناخ الدولي التقدمي.. حيث تعيش الإنسانية عصر صعود الاشتراكية وانتصارها.

إن دخول الثورة في مرحلة البناء الاشتراكي قد قضى نهائياً على كل إمكانية لإقامة بنيات فوقية ذات طابع بورجوازي، وبصورة خاصة بناء إطار بورجوازي لتنظيم السلطة، كالديمقراطية البرلمانية؛ فالتعارض بين البنيات التحتية الجديدة (التي اخذت تتحول إلى بنيات اشتراكية) وبين البنيات الفوقية البورجوازية سيفرض تخطي هذه البنيات إلى تركيز إطارات سياسية جديدة ذات طابع اشتراكي.

- والسمة الثالثة للثورة هي أنها ثورة ذات أفق اشتراكي: لقد تجاوزت مرحلة الثورة الديمقراطية البورجوازية إلى مرحلة التحويل الاشتراكي للمجتمع. إن البذور الاشتراكية لثورة تموز/ يوليو 1952 كانت واضحة للعيان بعد مرور سنتين من قيامها. لقد بدأت الثورة سياسة تصنيع واسعة(3) (التصنيع باعتباره قاعدة الاشتراكية الأساسية، سواء من حيث إنمائه الطبقة العاملة عددياً أو باعتباره بناء للقاعدة المادية للنظام الاشتراكي) فأنشأت صناعات ثقيلة استراتيجية وأساسية، ثم أنشأت أيضاً صناعات تحويلية واستهلاكية، وأحكمت الإشراف على مجمل قطاعات الاقتصاد القومي في سبيل التضييق على الاحتكار والاستغلال من جهة وفي سبيل إنماء جدي مبرمج من جهة أخرى. لقد وضعت مجمل هذه التدابير القطر المصري على عتبة المرحلة الاشتراكية، وجاءت قوانين التأميم في تموز/ يوليو 1961 لتدفع بالقطر المصري إلى المرحلة الأولى من الاشتراكية أي إلى مرحلة رأسمالية الدولة (باعتبار أن المرور في هذه المرحلة يكاد يكون قانوناً حتمياً في تطور البلدان المتخلفة، كما أثبتت التجارب في كل من روسيا ويوغسلافيا والصين).

إن الثورة في كفاحها للواقع المصري المتخلف أخذت بالتحول من مجرد انقلاب سياسي إلى ثورة دكت الكيانات النخرة لمصر القديمة، مصر شبه المستعمرة وشبه الإقطاعية… لقد أعطت المعارك والأحداث الثورة سمة الجذرية من جهة وسمة الاستمرار من جهة أخرى. لقد بدأت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو كثورة ديمقراطية بورجوازية وأدركت بالمعاناة الحقيقية للواقع أن مشكلة المجتمع المصري لم تُحل بعد، فتجاوزت المرحلة الديمقراطية البورجوازية نحو آفاق جديدة.. نحو آفاق اشتراكية.

لقد وجهت الثورة أولى ضرباتها نحو الإقطاع والاستعمار: إن الاصلاح الزراعي ثم تصفية الاحتلال ثم تصفية النفوذ الاقتصادي الأجنبي ثم معركة قناة السويس هي الحلقات الأربع الرئيسية في سلسلة الثورة الوطنية الديمقراطية البورجوازية. لقد كانت معركة السويس خاتمة ثورة وطلائع ثورة جديدة في نفس الوقت.. وكانت قوانين تموز/ يوليو 1961 هي الطلقة الأولى التي آذنت ببدء الثورة الجديدة.

حقاً لم يكن لدى الثورة وضوح نظري حول تطور القطر المصري الاشتراكية، إلا أن كون الثورة قد جابهت بروح جدية وحازمة مسألة التنمية الاقتصادية للقضاء على التخلف، وبسبب كونها قد رفعت شعار القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم ونادت بالعدالة الاجتماعية منذ يومها الأول، رأت نفسها مدفوعة، وبصورة حتمية، إلى السير في الطريق الاشتراكية.

لقد أدركت الثورة بتجربتها المباشرة أن الطريقة الرأسمالية للقضاء على التخلف طريق مسدود وأن التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الحر الكلاسيكي مستحبة أيضاً لذا أعلن الميثاق الوطني للثورة:

«إن الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وصولاً ثورياً إلى التقدم، لم يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختياري، وإنما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهير، كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في النصف الثاني من القرن العشرين…

.. إن الذين ينادون بترك الحرية لرأس المال ويتصورون أن ذلك طريق إلى التقدم يقعون في خطأ فادح..

إن رأس المال في تطوره الطبيعي في البلاد التي أرغِمت على التخلف لم يعد قادراً على أن يقود الانطلاق الاقتصادي في زمن نمت فيه الاحتكارات الرأسمالية الكبرى في البلدان المتقدمة اعتماداً على استغلال موارد الثروة في المستعمرات.

إن نمو الاحتكارات العالمية الضخم لم يترك إلا سبيلين للرأسمالية المحلية في البلاد المتطلعة إلى التقدم: اولهما- أنها لم تعد تقدر على المنافسة إلا من وراء أسوار الحمايات الجمركية العالية التي تدفعها الجماهير. وثانيهما- أن الأمل الوحيد لها في النمو هو أن تربط نفسها بحركة الاحتكارات العالمية وتقتفي أثرها وتتحول إلى ذيل لها وتجر أوطانها وراءها إلى هذه الهاوية الخطيرة.

ومن ناحية أخرى فإن اتساع مسافة التخلف في العالم بين السابقين وبين الذين يحاولون اللحاق بهم لم تعد تسمح بأن يترك منهاج التقدم للجهود الفردية العفوية، التي لا يحركها غير دافع الربح الأناني».

حقاً أن القضاء على التخلف ليس وحده المنطلق السليم للاشتراكية (لأن القضاء على الاستغلال هو المنطلق الأساسي للاشتراكية)، إلا أنه- من الناحية الموضوعية- قد دفع بالتطور إلى مرحلته الاشتراكية، وليس على قوى التقدم في القطر المصري سوى دفع عجلة التطور الاشتراكي بوتيرة أسرع وإلى أقصى مراحله، وعلى هذه القوى من جهة أخرى أن تناضل لبرء جسم المجتمع الاشتراكي من جميع بقايا وآثار المجتمع القديم.

ولأن القضاء على التخلف كان المنطلق الأساسي لاشتراكية الثورة كانت وتيرة التحويل الاشتراكي بطيئة، كما أن نضالها ضد البنيات الفوقية للأنظمة السابقة ضعيف وغير جدي. وبالإضافة إلى ذلك فإن الثورة، كانت عند حديثها عن الاشتراكية، تلوي لسانها، مما يجعل اشتراكيتها مشوشة وغامضة وديماغوجية أحياناً… كانت «عدالة اجتماعية»… كانت «تقريباً» للفوارق بين الطبقات.

لكن الثورة، بالتجربة والممارسة، تلمست المنطلق الصحيح لفهم الاشتراكية وأصبحت تتحدث عن «تذويب» الفوارق بين الطبقات.. وما برح أفقها النظري في اتساع ووضوح إلى أن أعلن الميثاق الوطني للثورة:

«إن الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم.. وأن أي منهاج آخر لا يستطيع، بالقطع، أن يحقق التقدم المنشود….».

إن بعضاً من الذين ينسبون أنفسهم للاشتراكية ينكرون على الثورة طابعها الاشتراكي، لأن الاشتراكية لا تُمنح، لأن النفحة العمالية في الإطارات التي تنفذ الاشتراكية مفقودة، لأن الجانب الإنساني في اشتراكية الثورة شاحب وهزيل، لأن مخاطر البيروقراطية في استفحال. كل هذا، قد يكون صحيحاً، إلا أن هؤلاء لا يميزون بين التناقضات الأساسية والتناقضات الثانوية والجزئية. لقد حلت الثورة التناقض الأساسي في المجتمع، لقد أزالت التناقض الانفجاري بين الطبقات (ونعني به تناقض رأس المال مع العمل). أما التناقضات الثانوية، (وأهمها تناقض العمال والجماهير الشعبية عموماً مع بقايا البورجوازية والبيروقراطية) فإن أسباب حلها ممكن توفيرها دونما صعوبات جدية وبأسلوب إيجابي أيضاً.

حقاً إن استبدال الرأسمالي بالبيروقراطي لا يُلغي الظروف التي تعيشها الطبقة العاملة إلغاءً تاماً، إلا أن هذه الظاهرة- التي تكاد تكون حتمية في جميع التجارب الاشتراكية المعاصرة- قد اتُخذت ستاراً لمهاجمة الاتجاه الاشتراكي نفسه في مصر.

إن القطر المصري الآن في المرحلة الأولى من الطريق نحو الاشتراكية، في مرحلة رأسمالية الدولة. وفي هذه المرحلة- الحتمية في سير التطور لأنها تخلق الظروف الموضوعية لبناء الاشتراكية- تلعب الدولة دوراً إيجابياً في التطور، فهي أداة نضال ضد المجتمع القديم، وهي بنفس الوقت أداة لتشييد العلاقات الاقتصادية القائمة على أساس الملكية العامة. أن الطبقة العاملة- حيث المجتمع الجديد لم يتكون بعد أساسه الجديد، وحيث لم تمتلك بعد ناصية الإدارة الاجتماعية والاقتصادية لوسائل الإنتاج- محتاجة فعلاً لأجهزة الدولة وإداراتها.

من الغباء أن نتصور إمكان بناء المجتمع الاشتراكي بين ليلة وضحاها، بل المهم تمهيد الطريق نحو هذا المجتمع وخلق الظروف الموضوعية لبنائه، ورأسمالية الدولة هي الأداة لخلق هذه الظروف: «فهي تحوّل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة، وتُلغي الحاجة إلى الملتزم الرأسمالي- بصورة نهائية- وتجعل الرأسماليين طفيليين يفرضون ضريبة جائزة على المجتمع تتمثل بالفائدة التي يتقاضونها وتجعل الأجور تبدو شيئاً فشيئاً المظهر العام الوحيد للدخل، وتُصهر سائر الطبقات في بوتقة الطبقة العاملة، وأخيراً فإنها تلغي اقتصاد الربح وتخلق اقتصاداً يرتكز على الحاجات». وعند هذا فقط فإن المجتمع الاشتراكي المطلق الكامل في ظروفه وخصائصه يصبح ممكناً.. إذ لا اشتراكية إلا إذا كانت وسائل الانتاج ملكا للمجتمع بأسره يديرها ويوجهها مجموع المنتجين والمستهلكين.

هذه اللمحة السريعة حول رأسمالية الدولة لا تبرر الظواهر السلبية والضارة في بعض تصرفات السلطة وأعمالها في القطر المصري، إلا انها- على كل حال- تفضح خرق وتهافت الانتقادات السطحية والجامدة التي انصبت على الاتجاهات والتدابير ذات الطابع الاشتراكي في مصر.

لقد حولت الثورة جميع وسائل التمويل وثمانين بالمئة من وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة للشعب. إنها المعركة المجيدة الثانية التي خاضتها الثورة ببطولة ونجاح بعد معركة قناة السويس. إنها سويس اجتماعية – كما يقولون-.

- والسمة الرابعة للثورة هي أنها ثورة عربية: إن اشتراك فاروق المسرحي بتمثيلية الرجعية العربية في حربها بفلسطين عام 1948، قد ساهم بإزالة الركام الذي غطى عروبة مصر. وفي خنادق الحرب في بطاح فلسطين بدأ التخطيط للثورة. يقول عبد الناصر:

«ولم ألتقِ في فلسطين بالأصدقاء الذين شاركوني في العمل، وإنما التقيت أيضاً بالأفكار التي أنارت أمامي السبيل وكنت أجد خواطري تقفز عبر ميادين القتال إلى مصر، وأقول لنفسي: هذا هو وطننا هناك أنه (فالوجة) أخرى على نطاق كبير… إن الذي يحدث لنا هنا صورة من الذي يحدث هناك…. ».

لقد كانت كارثة فلسطين الثورة التي تكثفت فيها جميع رواسب المجتمع العربي المتخلف المفكك، وفهم مخططو البؤرة- لأنهم عانوا بصورة مباشرة وملموسة ذيول الخيانات والتخلف- أن معركة الشعب العربي ضد اليهود معركة واحدة، كما فهموا أن هذه المعركة هي معركة الشعب المتقدم ضد الشعب المتخلف.

يقول عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة:

«لقد مضى عهد العزلة…

وذهبت الأيام التي كانت فيها خطوط الاسلاك الشائكة، التي تخطط حدود الدول، تفصل وتعزل، ولم يعد مفر أمام كل بلد من أن يدير بصره حوله خارج حدود بلاده ليعلم من أين تجيئه التيارات التي تؤثر فيه، وكيف يمكن أن يعيش مع غيره…

أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا، وأن هذه الدائرة منا ونحن منها، امتزج تاريخنا بتاريخها وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقةً وفعلاً وليس مجرد كلام.. ».

ثم يتحدث عبد الناصر عن الدوائر الثلاث (أي العالم الافريقي- العالم الاسلامي- العالم العربي) التي تحيط بمصر، ويقول:

«وما من شك في أن الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر وأوثقها ارتباطاً بنا فلقد امتزجت معنا بالتاريخ وعانينا معها نفس المحن وعشنا نفس الأزمات، وحين وقعنا تحت سنابك الغزاة كانوا معنا تحت نفس السنابك.

وامتزجت هذه الدائرة معنا أيضاً بالدين، فنقلت مركز الإشعاع الديني في حدود عواصمها من مكة إلى الكوفة.. ثم إلى القاهرة. ثم جمعها الجوار في إطار ربطته كل هذه العوامل التاريخية والمادية والروحية.

ولما بدأت أزمة فلسطين كنتُ مقتنعاً في أعماقي بأن القتال في فلسطين ليس قتالاً في أرض غريبة، وهو ليس انسياقاً وراء عاطفة، وإنما هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس».

صحيح أن عبد الناصر قد تحدث أيضاً- في فلسفة الثورة- عن: ميدان نشاط مصر؛ ومجالها الحيوي، ودورها الإيجابي في هذا العالم المضطرب. إلا أن من الظلم والتعسف أن ننتزع هذا الحديث من زمانه أولاً وعن الوسط الذي انطلق فيه ثانياً. لقد قيل هذا حوالي عام 1953 في وقتٍ لم تتبلور فيه الفكرة العربية ولم يتوضح مضمونها، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحديث، وقد أطلق من مصر، لا بد أن يحمل أصداء الواقع المصري، ولو كانت بعيدة وخافتة. كما ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أيضاً أن هذا الحديث قد وجه إلى وسط غارق بشعور حاد بـ«القومية المصرية»، وكان بالتالي تحدياً صريحاً ومباشراً للشعور بالعزلة والتفرد الذي كانت تُعانيه مصر.

حقاً إن في كلمات «مجال حيوي» و«دور ايجابي» و «میدان نشاط»، نوعاً «التعصب المصري»- إذا صح التعبير. إلا أن إعادة هذه التعابير إلى سياقها في الحديث يجعلها ضرباً من الاعتزاز والحماس ومحاولة الإقناع الذي أعوزته الدقة في التعبير والوضوح الكامل. ولكي يشرح عبد الناصر فكرته يتابع قائلاً:

«… وأبادر هنا فأقول أن هذا الدور ليس دور زعامة..

إنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل، يكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة الكامنة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها، ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها وتقوم بدور إيجابي في بناء مستقبل البشر… ».

إن العروبة ليست سياسة فقط، وإنما هي- بالأساس- تراث حضاري وفكري. وكانت مصر على الدوام حاملة عبء هذا التراث. لقد كان الإسلام الذي حمى أمتنا العربية من التفتت، وهو الذي منع تحول الفوارق الدَرَجية والكمية- التي نشأت خلال الفجوات التاريخية التي عاش فيها الشعب العربي مُجزءاً- إلى فروق نوعية وكيفية تجعل التجزئة أمراً طبيعياً ومعقولاً وكانت مصر هي التي تحملت المسؤولية الأدبية في حفظ التراث الحضاري العربي، وبقي الأزهر حصن المقاومة الإسلامي (والعربي بالنتيجة والواقع) ضد عوامل التفتت والتجزئة والضعف. وإذا كانت العروبة في نظر شعبنا العربي تختلط بالإسلام (وهذا هو شأن الجناح الأفريقي من الوطن العربي)، فذلك بسبب الظروف التاريخية التي عاشها الشعب العربي منذ فجر التاريخ الإسلامي، وبسبب العزلة والتجزئة التي فُرضت على شعبنا العربي، لذا ما أن التحم نضال الشعب العربي في أفريقيا وآسيا ضد الاستعمار، حتى وجد الشعب العربي نفسه- من جديد- في وحدة مصيرية فعلية، وأدرك أن معركته واحدة وأن مستقبله واحد. وفي وطيس المعركة بدأت عروبة الشعب العربي في مصر بالتفتح رويداً رويداً…

حقاً إن الوعي العربي لدى الشعب العربي في مصر لا يزال غضاً وغامضاً، (ومشوشاً مع بعض التعصب المصري عند البورجوازية الصغيرة) إلا أن لهذا الواقع ظروفه الموضوعية وجذوره التاريخية.

لقد استيقظ شعبنا في الجناح الآسيوي من الوطن العربي في معمعان النضال ضد محاولات التتريك، لذا كان رد الفعل العفوي والمباشر والغريزي هو أن يلوذ الشعب بعروبته أمام مسلمين من جنس آخر هددوا هذه العروبة. أما في مصر فقد كان الشعب في حالة نضال مع استعمار اجنبي استغله ولكنه لم يهدد سيماءه القومية وهويته، لذا احتمى الشعب بالإسلام، بالباب العالي كملاذ له. هجومان مختلفان لقياً- تبعاً لذلك- جوابان مختلفان. وإذا أضفنا إلى هذا الوضع التاريخي، عاملاً موضوعياً آخر هو شعب مصر الكبير، الذي يملك- إلى حد كبير- بيئة مادية موحدة وكياناً اقتصادياً وجغرافياً وتاريخياً متماسكاً بالاكتفاء والانكفاء، اكتمل لدينا التفسير العلمي لأسباب تلك الظاهرة.

إن حنين الملايين القليلة إلى الالتقاء مع الملايين الكثيرة… إن الشعور بعدم الاكتفاء الكياني- إذا صح التعبير- هو أحد الاسباب الأساسية للأزمة الدائمة التي تعيشها الأقاليم العربية الصغيرة. فكلما صغر الإقليم كلما عَسُفَ وتعمق الاتجاه الوحدوي فيه. تلك حقيقة ماثلة صارخة، وقد عبر عنها أحد المواطنين في القطر السوري، عندما قال إثر الانفصال: «كنا ثلاثين مليوناً، فعدنا خمسة ملايين»، وقال آخر: «كنت أشعر أنني في عنفوان رجولتي.. أنني في الثلاثين من عمري، أما الآن فقد عاد عمري خمس سنين».

لقد تبلور في القطر المصري جميع ما في الواقع العربي من تناقضات ومآسٍ وتخلف، لقد كان الواقع المصري بؤرة الوطن العربي، ففيه كل ما في الواقع العربي من سخط وتمزق وضياع، فكان الاختمار هناك وكان الانفجار هناك أيضاً، لذا كانت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو لعام 1952، ثورة الشعب العربي التي انفجرت في وادي النيل. لقد استمدت تلك الثورة جذورها من تاريخ الشعب العربي ومن واقع نضاله أيضاً. وإذا ما عَنَ لأحد أن يتساءل عن مكان ثورة الجزائر في التاريخ العربي المعاصر، فإنني أقول: إن ثورة الجزائر هي الحلقة الثانية في الثورة العربية المعاصرة، ثورة أكثر عمقاً وأوسع أفقاً وأوثق ارتباطاً بالجماهير.. ان ثورة الجزائر هي ثورة العرب وهي في أوج نضجها.. وهي في ذروة وعيها وعنفوانها. لقد غاب العرب عن التاريخ قروناً طويلة، وكانت تلك الثورتان عودة ظافرة للشعب العربي إلى مسرح التاريخ.

إن مصر بملايينها الثماني والعشرين هي قلب العروبة فعلاً. وقد لعبت على الدوام دوراً أساسياً في تأكيد ملامح القومية العربية وتثبيت كيان العرب القومي. وقد لعبت هذا الدور بنضالها السياسي الوطني وبحملها عبء صيانة الحضارة العربية المشتركة. لقد كانت مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر منبراً للفكر العربي كله ومسرحاً لفنونه.

إن ثورة ٢٣ تموز/ يوليو بتصفيتها النزعات الغريبة عن القومية العربية في مصر، وإدراكها الواضح الصلة العضوية بين مصر والأجزاء الأخرى من الوطن العربي، ومن اعتبارها هذه الحقيقة منطلقها في العمل، كانت- أي ثورة ۲۳ تموز/ يوليو- انعطافاً أساسياً في تاريخ العرب الحديث، اذ قلبت ميزان القوى في الوطن العربي كله لصالح التقدم والتحرر والوحدة ضد الرجعية والاستعمار والتجزئة.

كانت العروبة تدور في ضيق حيرى في آسيا العربية (وفي الهلال الخصيب بخاصة)، وجاءت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو لتفتح الباب للتيار العربي ليندفع من المشرق إلى المغرب.. ومن الخليج إلى المحيط . أكثر من ثلث الامة العربية كان متفرداً في عزلته بوادي النيل، وجاءت الثورة لتنتزعه من عزلته وتضعه- بكل ثقله- في قلب المعركة العربية وفي طليعة النضال أيضاً.. ثم لتدفع- أي الثورة- بالثلث الآخر من الوطن العربي (المغرب العربي) إلى أن يتجه إلى مشرق الوطن العربي من جديد.

إن عروبة الثورة كانت تحولاً جذرياً في تاريخ النضال العربي، لقد حررت العروبة وخلقت منها قوة تاريخية لها أهميتها الحاسمة في سير التاريخ العربي والعالمي أيضاً. لقد مهدت الطريق لثورة الجزائر(4) ومدت حركة النضال إلى جنوب الجزيرة العربية (وإلى قلب الجزيرة في الفترة الراهنة) وأدت إلى قيام الوحدة بين سوريا ومصر، ثم الى ثورة العراق ثم إلى ثورة اليمن. إن جميع الانتصارات التي حققتها القومية العربية منذ عام 1952 ما كان ممكناً أن تتم لولا ثورة تموز/ يوليو 1952في مصر، حقاً لقد «حركت احتمالات الثورة في الأرض العربية كلها». لقد أدرك الاستعمار والرجعية العربية هذه الحقيقة وعلى أساسها يُخططان ويُحاربان .

*** *** ***

هوامش:

(1، 2) المقصود بذلك تأميم قناة السويس.

(3) زاد الإنتاج الصناعي في القطر المصري اعتباراً من 1952- 1961 من ٣١٤ مليون جنيه إلى ٧١٧ مليون جنيه.

(4) ذكر محمد خيضر (الأمين العام للمكتب السياسي) ما يلي: لقد سلحت مصر ما ينوف على (۱۲۰) ألف جندي جزائري. كما ذكر السيد “عمار اوزغان” (وزير الإصلاح الزراعي في الجزائر) في كتابه «الجهاد الأفضل» (ص : ۲۱۷) ما يلي: « فحكومة باريس الاشتراكية الاستعمارية لم تكن تحلم فقط بنزهة عسكرية بسيطة لاسترداد قناة السويس، بل أيضاً بخلع الرئيس عبد الناصر وخنق التمرد الجزائري في ينبوعه.. في القاهرة».

……………………………..

يتبع.. الحلقة السادسة بعنوان: (السمات السلبية للثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”