علاء الدين زيات *

الخصوصية المحلية والعالمية شريكان أم خصمان؟

من ديباجة قصيرة تبيِّن سياقات الدوافع الكبرى للإصدار، وعبر 30 مادة فقط، تتجلّى واحدة من أرفع المنتجات الثقافية البشرية في القرن الماضي، حيث تجسّدت كحصيلة شاركت فيها المنظومة الدولية بالاستناد إلى تراث إنساني متعدد الثقافات، مصادره الأديان والعلوم والفلسفات والفنون، لكن جوهره يتمثل ببساطة بثلاث مفردات رئيسية، هي الحقّ والحريّة والمساواة، وثمة مفردة منها أو أكثر في كلّ مادة من مواده الثلاثين.

75 عامًا تفصلنا عن 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأتى كدروس لما خبره العالم في الحرب العالمية الثانية. وعبْرَه تعهَّد المجتمع الدولي بعدم تكرار فظائع مثل تلك التي ارتُكبت في ذلك الصراع. وقرّر قادة العالم تكملة ميثاق الأمم المتحدة بخارطة طريق تضمن حقوق كل فرد في كل مكان.

لا يهدف هذا المقال إلى إنتاج احتفالية يوبيلية ما، إنما غرضه طرح مسريين رئيسيين: الأول عن تقاطع حلقتَي الخصوصية المحلية والرؤية الكونية، في قضية نزيهة تتعلق بالحقوق والحريات والمساواة والكرامة البشرية. والمسرى الثاني محاولة الإجابة عن سؤالين:

O هل الخصوصية عبءٌ على العالمية أم هي استثمار بما هو أفضل وأغنى وأشمل؟

O كيف نشارك في هذا الجدل، في ظلّ تنامي مظاهر كونية صاعدة تأتي كإفرازات للمجتمعات الرقمية المفتوحة، تحت تأثير التقنية والحداثة ومجتمع المعلومات والاتصال؟

الخصوصية المحليّة مقابل العالمية:

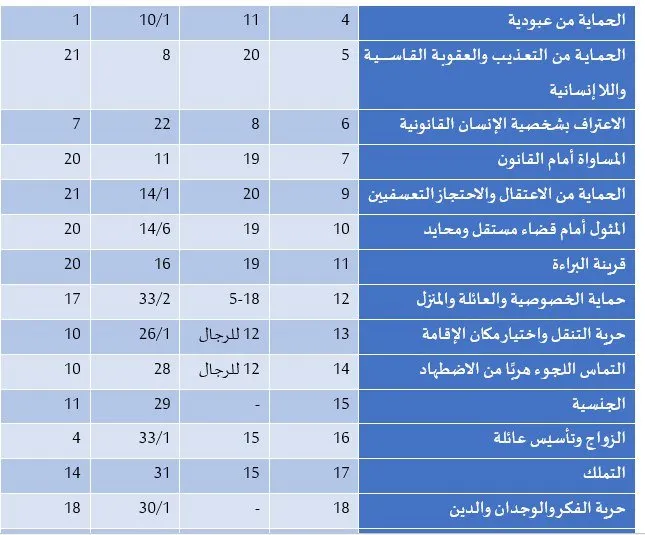

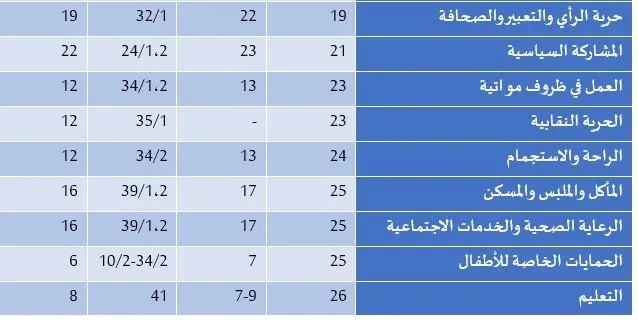

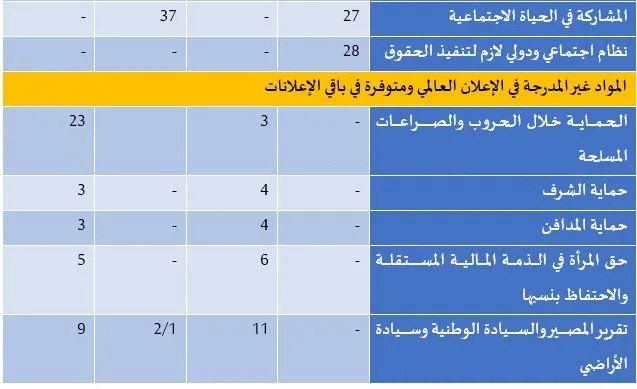

ثلاثة إعلانات شهدتها منطقتنا، هي تعبيرات عن الجدل بين المحلي والدولي، أقدمها “″، الذي جرى تحديثه لاحقًا إلى “إعلان منظّمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان” 2021 (وكلاهما برعاية المنظمة المذكورة)، وما بينهما كان صدور “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” 2004 الصادر عن الجامعة العربية.

بداية، يبدو مفيدًا إجراء دراسة مقارنة لوضع المشتركات والمختلفات قيد النظر، كتمهيد لفهم طبيعة الجدل الدائر الذي لمَّا ينته بعدُ منذ الإعلان العالمي إلى اليوم، بل بالعكس تبدو مظاهر جديدة من الحدة المتبادلة بين التيارين الرئيسيين للتعاطي المحلي مع الإعلان العالمي، وهي: المؤيد المطلق، والرافض المطلق. وما يزال التيار الثالث:  التوفيقي- وهو

التوفيقي- وهو  الباحث عن توفير مساحات أرحب بينهما- ضعيفًا ومترددًا.

الباحث عن توفير مساحات أرحب بينهما- ضعيفًا ومترددًا.

ثمة مقارنة من نوع آخر يمكن إجراؤها، هي بين إعلان القاهرة 1990، ونسخته المعدلة 2021، لفهم التطور المنهجي والتاريخي للتعاطي مع قضية حقوق الإنسان بالمنظور الإسلامي، عبر أكبر المنظمات تمثيلًا: منظمة التعاون الإسلامي.

تضمّن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام مجموعةً من الحقوق المستوحاة من القيم الإسلامية المحافِظة والشريعة. وضمّت منظّمة التعاون الإسلامي في هذه الوثيقة كثيرًا من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مقابل إسقاطها

الحقوق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وحقوق غير المسلمين. وإضافة إلى ذلك، استعانت المنظّمة بلغة الشريعة في الوثيقة، لتمكين الدول والحرص على السّيادة الوطنية.

الحقوق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وحقوق غير المسلمين. وإضافة إلى ذلك، استعانت المنظّمة بلغة الشريعة في الوثيقة، لتمكين الدول والحرص على السّيادة الوطنية.

السياق العام لإعلان القاهرة كان متأثرًا بمجموعة عوامل ضاغطة، إذ رافقت بداية التسعينيات من القرن الماضي انهيار المعسكر الاشتراكي والتحوّلات الديمقراطية في أوروبا الوسطى، وإعادة تشكيل النظام العالمي الذي طوى بالتدريج سياسات الحرب الباردة، ومن ثم سعَت دول الجنوب للتقدّم وحجز مساحات في هذا النظام الناشئ.

لم تكن تلك ظاهرة إسلامية أو عربية، إذ توالت الإعلانات، فبعد اعتماد منظّمة التعاون الإسلامي إعلان القاهرة، طرحت حركة عدم الانحياز رسالة جاكرتا 1992، وفي العام 1993، أطلقت الدول والمنظّمات غير الحكومية الآسيوية إعلان بانكوك. وأعطت كلّ هذه الإعلانات، على الرغم من تأكيدها الطابع العالمي لحقوق الإنسان، الأفضلية لعدم التدخّل وللحقوق الاقتصادية ولاحترام الاختلافات الثقافية.  وطالبت برؤية متوازنة بين الحقوق والواجبات، وبين الحقوق الفردية والحقوق المجتمعية، وبين الرغبة في التقدّم واحترام القيم التقليدية.

وطالبت برؤية متوازنة بين الحقوق والواجبات، وبين الحقوق الفردية والحقوق المجتمعية، وبين الرغبة في التقدّم واحترام القيم التقليدية.

وبالعودة للبحث في الفروق ما بين النسختَين الإسلاميتَين لمنظمة التعاون، نجد بداية تحوّلًا في العنوان نفسه؛ حيث عنونت نسخة 1990 “إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام”، في حين كانت نسخته الأحدث 2021 بعنوان “إعلان منظّمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان”، وفي هذا تحوّل بإبعاد الصفة الدينية أو التحدث باسم الدين، مع إبقاء التركيز على الصفة الحكومية لدول منظمة التعاون الإسلامي.

إضافة الى العديد من التعديلات والاقتراب  أكثر من مبادئ الإعلان العالمي التي جاءت بعد انتقادات لإعلان القاهرة، واعتراف صريح من المنظمة بأن الإصدارة السابقة شابها كثيرٌ من الفجوات والتباينات القانونية واللغوية، تطلبت مراجعة دقيقة لجعلها أكثر عملية وتمثيلية وأوسع انتشارًا، والأهمّ أكثر قابلية للتطبيق. وقد حدد هذا الاعتراف عملية الإصلاح التي انتهجتها المنظّمة، في أواسط العقد الأول من القرن الماضي.

أكثر من مبادئ الإعلان العالمي التي جاءت بعد انتقادات لإعلان القاهرة، واعتراف صريح من المنظمة بأن الإصدارة السابقة شابها كثيرٌ من الفجوات والتباينات القانونية واللغوية، تطلبت مراجعة دقيقة لجعلها أكثر عملية وتمثيلية وأوسع انتشارًا، والأهمّ أكثر قابلية للتطبيق. وقد حدد هذا الاعتراف عملية الإصلاح التي انتهجتها المنظّمة، في أواسط العقد الأول من القرن الماضي.

حقيقة، لم تكن هذه الخطوات مجرّد تغييرات رمزية لإرضاء نُقّاد إعلان القاهرة، أو محاولة لإعادة إطلاق صورة جديدة للمنظّمة، إنما كانت تعكس تحوّلات أيديولوجية في العالم المسلم، بدأت تتبلور في أوائل العقد الأوّل من القرن، وازدادت وتيرتها بعد الربيع العربي في العام 2011. فقد كان إعلان القاهرة وليدَ نفوذ أوسع للإسلاميين الذين رأوا أنّ “الإسلام هو الحلّ”، ولإيران التي رأت في المواجهة السياسية حول مسائل خلافية فرصةً لترسيخ قيادتها المسلمة.

لكن في العام 2020 تغيّرت الأوضاع بعكس مصالحها: فقدتْ الإسلامويةُ بريقها في الفكر السياسي المسلم، وخسرت إيران موقعها البارز في منظّمة التعاون الإسلامي، بسبب الصراع مع القوّة المسيطرة حاليًا في المنظّمة: المملكة العربية السعودية. في الوقت عينه، كسبت الأصوات المعتدلة في أماكن مثل تركيا النفوذَ، ممّا أبعد فلسفة المنظّمة حيال حقوق الإنسان أكثر فأكثر عن الإسلام السياسي.

ومع ذلك، لاحت تناقضات الإعلان الأحدث (2020) في محاولته شبه المستحيلة للتوفيق بين ثلاثة تيارات متصارعة ضمنه:

- تيار السلطات البيروقراطية؛ بعدم جواز التدخل في المسائل المحلية، وأسبقية القانون الوطني على حقوق الإنسان، وازدراء تشكيل الجمعيات والحريات السياسية.

- تيار المقاومة الرجعية للتفسير التقدّمي للحريات الأساسية؛ حيث يقف المحافظون المطالبون بحماية المبادئ الإسلامية بصلابة، لحماية القيم العائلية التي يعتبرونها مهددة من قبل ثقافة غربية تكتسح المنظورات الثقافية المحلية دون رحمة.

- تيار المعتدلين؛ حيث حاول تأصيل مفهوم المقاصد لإيجاد مساحة مشتركة، وتفسير قواعد الشريعة بطريقة تحمي المجتمع والحياة والفكر والنسب والملكية والدين. ويسمح أسلوب الفهم القانوني هذا، بشكل عام، بتأويلات للشرع الإسلامي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان العالمية.

وفي جهد من منظّمة التعاون الإسلامي، للتوفيق بين هذه التأثيرات الثلاثة، حذفت المنظّمة ذكر عبارة الشريعة من البنود التشغيلية، لكنّها أبقت عليها في الديباجة، وأجرت مزيدًا من التنازلات لإرضاء كلّ جهة من الجهات الثلاثة. وللحرص على أن تحافظ الدول على سيادتها، أعطت المنظّمة الأفضلية للقانون المحلّي. علاوة على ذلك، شدّدت على القيم التقليدية لترضي المحافظين، وأعطت المزيد من التفاصيل عن مجالات التداخل، بين إعلان منظّمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتُرضي المعتدلين.

غير أنّ المسألة الأهمّ بقيت في ارتباط الوثيقة الفعلي بحقوق الإنسان. فعلى غرار إعلان القاهرة في العام 1990، إعلان منظّمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان غير ملزِم.

عودة للعنوان الأساسي: شريكان أم خصمان!

إن الاعتراف بالأبعاد الثقافية لمفهوم حقوق الإنسان هو أحد المداخل المهمّة في فهم القضية وتناولها بشكل علمي وعملي سليم، يؤدي إلى الارتقاء باحترام حقوق الإنسان وكرامته، في كل المجتمعات والشعوب، من هنا يبدو الحوار والمساحات الآمنة غير الإقصائية أو الاستعلائية ضرورة كبيرة، يجب أن تتوفّر مع فضاء كوني عام، يُتيح إدارة هذا الحوار نحو مزيد من توسيع الأبعاد الثقافية وفهمها، ويلزم هنا وجود اتجاهين متكاملين في ذلك:

الأول؛ تطوير المفاهيم الثقافية والمتوارثة الخاصة بحقوق الإنسان في الثقافة المحلية، وفي عقول الأفراد والعقل الجمعي للمجتمع، لكي تكون أقلّ تصادمًا وأقرب شبهًا بالتيارات العالمية في هذا المجال، وتراعي مضمون ما التزمت به الدول من التزامات وتعهدات إقليمية ودولية.

والثاني؛ فهم مسألة النسبية من منظور تقدّمي، بمعنى استكمال اللوحة الثقافية الكونية عبر الحوارات، وتلعب اليوم مجتمعات المعلومات مع تقلّص الحواجز المعرفية دورًا مهمًّا في صناعة ثقافة كونية، تستند إلى القيم الموضوعة على طاولة العرض، وهي القيم التي تشكل إطارًا كونيًا للمنتج الثقافي البشري.

هذه السوق الثقافية سيكون لها أثرٌ كبير في تخفيف حدة الخلاف بين الخصوصية المحلية والعالمية، وتُخرج مسألة الخصوصية من الاستثمار البيروقراطي والتسلطي التي وظفت فيها خلال 76 عامًا من الجدل منذ وثيقة الإعلان إلى اليوم، هذا الاستثمار الذي تلطَّى بخصوصية مكَّنته من تجاوز حقوق الإنسان أفرادًا ومجتمعات، دون وازع أو رادع.

* كاتب وباحث ومهندس سوري مهتم بهيكليات وبنى العمل المدني

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة