حراسةُ القتل و“الإبادة الجماعية” مهنة الحضارة الهمجية للغرب الفاخر جداً والاستئصالي بجمالٍ مؤلم، وعالمٌ عربي مُفتت مركوب لا يرعوي، وأنقاضٌ هي نحنْ، قبل زلزال 6 شباط/ فبراير 2023 المُدمِّر وبعده؛ فمنذ قرون ونحن الضحية، لا نفعل سوى أن نُقلِّد وننسخ ما يقولون، لا وجودَ بعدُ لدولٍ عربية وأنظمة وطنية تسعى لتكوّن أمة ذاتْ! نحن بلادٌ تُداس وتلعق أقدام المستبدين خُدامَ الغُزا، تحوّلت الأديان فيها لتصريف الممنوع ومحاربة المحروم باصطفاف “ديني” بمعسكر الظلم والنهب والقتل والسرقة والاستتباع.

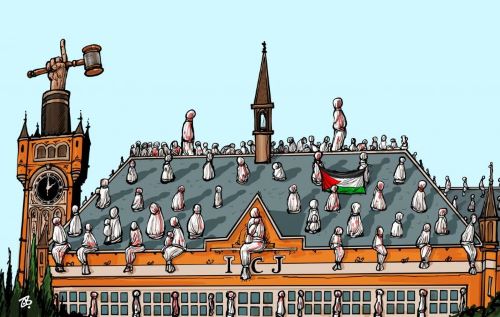

جميع شعوبنا وقضايانا العادلة تعرضت للتشويه والاضطهاد والظلم والتجاهل، بل والتآمر من المجتمع الدولي وقواه، وهذا واضح للعيان في قضيتينا السورية والفلسطينية وفي شعبينا العظيميّن وتضحياتهما! مع الفارق بين حكومات ونخب سياسية للمجتمع الدولي وبين شعوبه وأفراده ومنظماته المدنية! ومحكمة العدل الدولية واصطفافاتها خيرُ مثال، وما يقال عن القضية الفلسطينية العادلة لا يختلف، إلا بالتفاصيل، عن القضية السورية العادلة.

إن نقدنا لمن يتصدر المشهد سورياً وفلسطينياً في هذا الواقع العربي شديد الرداءة، لا يعني مهادنة الغرب أو تعبيراً عن هزيمة داخلية! أو ابتعاداً عن المعاناة الداخلية الحقيقية للمجتمعين السوري والفلسطيني، فهناك سلطات أمر واقع دفعت بحركة الثورتين إلى الركود والياس والانتحار، ومزاودات بشقشقاتٍ لفظية قاتلة، ولنا فيما يجري في غزة والضفة الغربية والمتاجرة بأرواح الضحايا وكذا في سورية خيرُ دليل؛ فما نفع الكلمات؟ ووحدة الموقف والأداة الثورية ومرفوضة، والدم الحار ينطق والقتل السخي مستمر، ولا وجود لتفاؤل في أفقٍ أعمى! والجديدٌ المتجدد هو منع الحياة العادية عدا الإقامة بين الأنقاض والقتل بلا عقاب وإفراغ الأرض من أبنائها وحراسة الآلام والأوجاع بالرجاء.

لقد “أسرَلَنا” الغرب منذ سنواتٍ بعيدة، وكانت بريطانيا دولة الإجرام “العظمى” وحضارة الارتكاباتٍ الهمجية بما يفوق 250 عاماً؛ لنتصوَّر جزيرة “مستقوية” احتلت الهند الكبرى “الخُصبة” ودشّنت فيها كرنفال المجاعات، كان سكانها يتسوَّلون خبزاً ولباساً وابتسامات، والبرنامج “الحضاري” الغربي كان باختصار إقتل ولا تتعب إسرق ولا تعترف، وليكن المال دِينكَ الأبدي، فما ارتكبتّه بريطانيا بمستعمراتها المنتشرة في قاراتها يفوق بأرقام فلكية ما أقدمت عليه “إسرائيل” الوظيفية باعتبارها وليداً شرعياً لدول الاستعمار الغربي، فـ“إسرائيل” هذه ليست صهيونية فقط بل فرنسية وأميركية وروسية وإيرانية وتُمثل الغرب كله؛ مثل نظام القتل والتهجير القسري والجريمة الوظيفي الأسدي في سورية تماماً.

فـ“أين الأديان”؟ إنها في خبر كان، في أجندة الرأسمال، في كهوف الكذب والنفاق، في خدمة الحكومات القاتلة، في تجارة الإيمان وفي رعاية الخطايا فضلاً عن غفران الارتكاب في خدمة القتلة؛ تباً وألفُ شتيمة لكم، لقد حوّلتم الأديان السماوية إلى تصريف الممنوع ومحاربة المحروم، اصطفاف “ديني” مثالي في معسكرات الظلم والنهب والقتل والسرقة والاستتباع والتفاوض على المصير، والدين الحقيقي محفوظ فقط في قلوبٍ مُشعة، وفي آياتِ الآلام وقداديس الوجع المُميت، إلهنا نحن ضد آلهتكم يا سارقي الديانات ومُطيّفيها، جراح غزة والضفة وكل سورية والمظلومين الجوّعى للكلأ والدفيء فيهم، وقتلى الإبادة والتهجير وسفك الدماء وفي هذا العالم، كلهم في حصانة الإيمان بالإنسان؛ حصانة الفعل بدل الكلام والوعظ النفاقي الكاذب والخُطب الموسمية من على المنابر.

سورية وفلسطين الصغيرتين مساحةً، العظيمتين بجدارة الدم، بوجود حكومات عربية جبانة كاذبة متآمرة، وهذا الدم المقدّس المراق معلقٌ برقابهم؛ وإعلام غربي “حضاري” سافل ومجرم، و“حلف ممايعة ومقايمة” “متأمرك و“متأيرن” يتمتع بكذبٍ فاخر فاجر ومعتدٍ معاً، فكلُ صامتٍ مشارك في المذبحة، وكل منسحبٍ مُتهم وحقير، وكل مبرِر ومراوغ هو سافل، وأن أكثر من ينتمي إلى أمة العرب ليخلع عنه سحنته التي تشبه العمالة، وليُقفل فمه إقفالاً تاماً ويخرس عن تكرار حكايا ومواويل مكرورة.

ففي الوقت الذي يتركز فيه الإنتباه على حرب غزة ووهم ”حل الدولتين”، فإن الضفة الغربية تبدو في ذروة قابليتها للانفجار أكثر مما كانت عليه في أي وقتٍ مضى، لم يبقى لأهلنا في فلسطين سوى أحفاد ”نيلسون مانديلا” الأوفياء بجنوب إفريقيا تمدهم ببعض الأمل بليل العرب والكون المُعتم الذين سيخلدهم التاريخ العربي بأنهم من تبقى من البشر الحريصين على إنسانية الإنسان والوفاء لمصر الناصرية التي ساعدتهم بوجه التمييز العنصري في خمسينات وستينات القرن الماضي؛ كذلك في الوقت الذي يتم التركيز عليه في سورية على مخرجات أستانا ولجنة دستورية والمفاوضات، الكاذبة والوهمية، فإن حَراك السويداء وديمومته المتواصلة يذكّرنا بسياق الثورة السورية منذ 2011، وانتقال شرارتها على شكل ثورات محليّة متتابعة من محافظة إلى أخرى: من درعا مهد الثورة إلى حمص عاصمتها وألقها وتضحياتها، ومن ريف دمشق ودير الزور إلى إدلب وحلب.

وإن انتزع حَراك وانتفاضة السويداء لحق التظاهر، وتحرر العمل السياسي، وحرية التعبير، يبقى محاصراً كأخواته السالفة الذكر بعيداً عن امتداده الوطني في وطنٍ حوّله نظام الاستبداد والفاشية والكبتاغون إلى زنزانات منفردة معزولة عن بعضها بعضاً، ولم تكسِر جدرانها في عقود إلا تضحيات السوريين الوطنيين من أبناء الثورة الذين يفخرون بهويّة سوريّة جامعة، عمّدها رافضوا الظلم كلٌّ بطريقته، مدنيّة كانت أم علمانية أم متديّنة، سلميّة كانت أم عنيفة لم تستطع متابعة مواجهة براميل النظام وإجرام الميليشيات الطائفية الايرانية والطائرات الروسية المجرمة.

يا أيتها الحرية أنتِ جديرة بهذا الدم المسفوك، فلا تلتفتي أبداً إلى بهائم السياسة في الغرب وفي البلاد العربجية المرهونة، حرامٌ أن تُكمَّ أفواه العرب، بالمال والطرد والتهجير والسجن والتنكيل، فأفدح ما قاموا به أنهم باركوا الصمت، فروّضوا الخرَسْ وتوكَّلوا على التوحش الفني، “لأننا نموت ونُدفن بلا قبور، وأنتم تُروِّضون الناس على هذيان التصفيق”؛ فـ“لا يُلام الذئب في عدوانه/ إن يكُ الراعي عدو الغنم”، أليس هذا صحيحاً؟ أراضٍ مكشرة عن فرحها السمج، في زمن سخاء الأحزان وهذيان الصمت والهروب من الواجب.

لقد نسي كثُر، على غرار اليانكي البشع وباقي الاحتلالات، قراءة دروس كتاب “الأمير” لماكيافيلي “بأن السياسة هي ضغوط متواصلة ثم قفـزٌ إلى فرص”، فلن يفيد شعوبنا حذلقات القوى الغربية خصوصاً والدولية عموماً ومؤتمراتها الدولية وصراعاتها الكيدية لتبريد وتسخين بؤر التوتر بمناطق النفوذ ومنها عالمنا العربي، ولا يفيدنا التطبيع وآثاره وهوياته القاتلة ومشاريعه بالفدرلة والتقسيم، لأن المفيد والمُجدي الوحيد هو الوصول لوحدة وطنية نضالية حقيقية في كلٍ من سورية وفلسطين وباقي دول العالم العربي سعياً لفُرص جادة بإنهاء التشتت والإذلال لـ“مجتمع المذلولين”، وحالة الانقسام والتذرر المُقيم بطريق تحقيق الحرية وأهداف نضالنا المشترك الطويل، في عالمٍ تحاول مجتمعاتها العمل على التحرر وإعادة توازن القوى، وإنشاء نظام دولي قائم على المساواة والعدالة.