لقد توقع حكام العرب أن تعود الشعوب إلى الاستكانة والخنوع بعد انتفاضات الربيع الديمقراطي العربي عام 2011، وعزز من ذلك التوقع تتالي مشاهد التراجع والانكسار وفقدان الأمل في التداول السلمي للسلطة والتخلص من الاستبدادين الديني والعسكري، مع انتشار خرائط الدماء والدمار واللجوء في سورية وليبيا واليمن والسودان ولبنان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مع الاستقرار الظاهري لأوضاع البلدان التي لم تمسها بشكل مباشر انتفاضات 2011 من دول الخليج (باستثناء البحرين)، وتلاقت تلك المشاهد الإقليمية مع مصالح دولية دفعت الشعوب العربية لمصائد الاستكانة والخنوع، مصالح راغبة في الترويج للمقايضة السلطوية، فضمان الخبز والأمن والاستقرار مع حكام مستبدين فاسدين ومجرمين أو شيوع الفوضى على وقع الاحتجاجات الشعبية وطلب التحول الديمقراطي، فقد هددت انتفاضات 2011 جميع المصالح الصهيونية والأمريكية والأوروبية وواجَهَتّهم بأخطار إرهابهم المديد عبر دعمهم للاستبداد والمساكنة معه فضلاً عن تهديدها بالهجرة غير الشرعية، وسرعان ما استعاد الغرب كله توظيف مقولات متهافتة من شاكلة عدم ملائمة الديمقراطية للمجتمعات العربية لتبرير دعمهم للمستبدين وتجاهلهم لانتهاكات الحقوق والحريات، وتوافقوا في ذلك مع السياسات الروسية والصينية والإيرانية التي لم تُخفِ منذ البداية أطماعها بالمنطقة العربية والعداء التام لانتفاضات 2011 ولم تعتبرها غير مهددة للاستقرار.

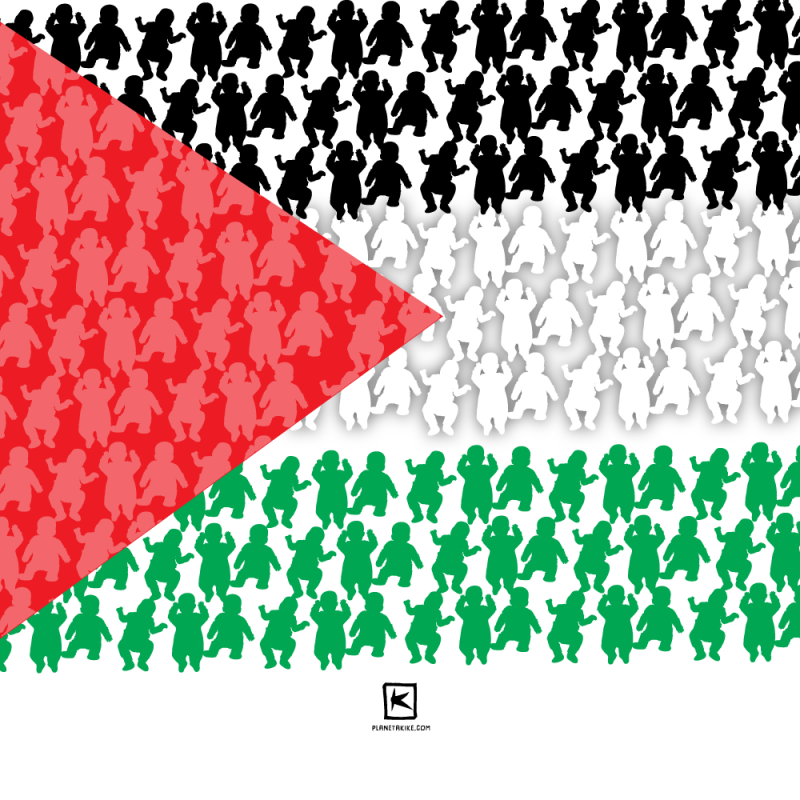

وبما أن الصهيونية هي الطفل المدلل عند الغرب، فإن فلسطين هي الطفل المدلل عند العرب بجميع أقطارهم وميولهم، والفرق أن من يُدلِّل تلك أعتى وأغنى وأقوى ممن يُدلِّل هذه، وقوة الكيان الإسرائيلي الغاصب نابعة من دعم الغرب له، وأن عذابات فلسطين نابعة من دعم العرب لها، والغرب يتبنى الكيان الغاصب بالمال والسلاح والعتاد إذا احتاجت، بينما يتبنى العرب فلسطين بالكلام والنفاق؛ الكلام مصدره الشعوب إذ ليس عندهم غيره، فقد سلبتهم أنظمتهم أسباب القوة، وكل شيءٍ تقريباً، حتى القدرة على الكلام الصادق، بينما النفاق سمة الأنظمة العربية المتوحشة التي تُظهر لشعوبها غير ما تستبطنه للكيان الإسرائيلي، فهي وإن كانت مستبدة إلا أنها تخشى وتخاف من شعوبها؛ لذلك، لها وجهان، لكن حقيقة أمرها أنها في صف واحد مع الإمبريالية والكيان الإسرائيلي ضد الشعوب العربية جمعاء، هي تفهم وجدان شعوبها، والغرب المتوحش يتجاهل هذا الوجدان، فهي لا تكون إمبريالية إن فهمت الشعوب المغلوبة، وعملت بما يمليه عليها ذلك.

وبعد وعد بلفور الذي أعطى فلسطين للصهيونية، احتفظ الانجليز بفلسطين وديعة كي يسلموها لليهود، ويجلبوا إليها ما تيسر من يهود العالم، وحدث ما حدث خلال القرن العشرين من استقدام اليهود إلى فلسطين واقتلاع شعبها، ونفّذت إسرائيل حرب الإبادة بتشريدهم المرة بعد الأخرى، فأكثرهم إما نازحون أو مشرّدون في أراضٍ عربية بمخيمات صارت على مر السنين “مدن صفيح وتنك”؛ هذا غيرَ من تشرّدَ في أرض الشتات حول العالم؛ كان يمكن أن تبقى أرضاً ذات مقدسات كثيرة لكل الأديان السماوية، لكن الكولونيالية الغربية، ومن ضمنها الصهيونية، شاءت طرد سكانها (أو معظمهم) ومصادرة أملاكهم، وشاءت هذه الكولونيالية أن تعلن للكيان دولة أسمتها “إسرائيل” بينما كانت معظم بلدان العرب نصف مستعمرة ونصف فاقدة السيادة، حيث تُدار أمورها على أيدي الذين شاؤوا لليهود الصهاينة إنشاء دولتهم، فما سُمي استقلال لـ”إسرائيل” لم يحدث دون قرار وتشجيع ودعم من دول الإمبريالية، بنظام سياسي على شاكلتهم؛ أما البلدان العربية، فمنها من حقق استقلاله المزعوم بعد نضال تحرر وطني، بسيادة منقوصة أو مفقودة، واستبداد يحكم في كل مكان من الأرض العربية، وتبعية مقنّعة للإمبريالية، ونهب إمبريالي تكون فيه الرأسمالية المحلية شريكاً صغيراً تافهاً.

وفي كل مرة تحاول الشعوب العربية (كما ثورة 2011) تحقيق استقلال حقيقي، تشن إسرائيل حرباً لذبح وإبادة الفلسطينيين تدريجياً، وإنهاك العرب وجعل رؤوسهم تدور من صفعات الحروب، فتتوقف الرؤوس عن التفكير، ويعتقد العرب أنهم غير الشعوب الأخرى بسبب الفشل العسكري والثقافي والسياسي، حتى صاروا يعتبرون العجز جزءاً من طبيعتهم؛ وما التطبيع الذي انتهجته بعض “دول” العرب إلا بداية إقرار بهذه الطبيعة التي تبدو وراثية، فحين يكون الأمر كذلك، أو بالأحرى يتوهم أصحابه أنهم كذلك، فلا تفيد جميع وصفات النهوض، سواء كان ذلك ثقافياً أو سياسياً أو عسكرياً.

صار العرب يعتبرون فلسطين كفكرةِ وجودٍ أعز ما عندهم وحولها تدور جميع قضاياهم، فلسطين التي طعنتها وأصابتها الصهيونية صارت موطن الداء، وكل من يتصدى للداء يستطيع أن يصير قُبلة الأنظار، بمثابة الطبيب المداوي، وسميت المعالجة مقاومة وممانعة، وما تيسر لها من سلاح- لا يمكن أن يتحقق بواسطته الانتصار والتحرير- هو الدواء، وكثرت التعويذات وتعدّد المتصدّون للمداواة؛ فاختلفت الأنظمة الحاكمة في ما بينها، وهي بالأساس وُجِدت لكي تختلف؛ وعلى العموم، اختلف المتصدّون للمداواة في ما بينهم، وهم الذين كان يُفترض أن يبذلوا الجهد من أجل تفكير منسق وعقلاني بارد، فُقد العقل العربي وبقيت الروح على حرارتها، وصارت اللهفة من أجل الدواء تجعل الشعوب العربية تُقاد وراء كل من يتصدى للمداواة ولو كان كاذباً، وصاحبُ الداء متقبِلاً كل دواءٍ حتى لو كان أي سائل مائي بقارورة، وكان الداء في خضم كل ذلك مستعصٍ يرفضُ التعايش معه أو الاعتراف به أو التطبيع قبولاً به، فهو يريد أن يكون داءً في قلب الجسد، مرفوضاً يفرض وجوده، داءٌ لا دواء له كالسرطان، لا يفنى إلا بفناء الجسد؛ وجود “إسرائيل” هو فناء، أو إفناء، للعرب، وحتى الآن لم يستطع الأطباء المداوون إيجاد دواء لهذا الداء.

إن فلسطين بالوجدان العربي أولوية لا ثانية لها، والإمبريالية الغربية لا تتنازل عن عليائها للإقرار بذلك، أو لا تريد ذلك لكي يبقى الجسد العربي مصاباً بداء الصهيونية، وفلسطين في حنايا الروح العربية مصابة بهذا الداء؛ وفي الوجدان العربي ذات مكانة لا تتعلّق بأسباب ذرائعية، إنها هوية تتساوى مع الإنتماء العربي والإنتماء القُطري، الانتماء القطري ضرورة تتعلّق بالدولة والانتماء العربي لضرورات اللغة التي لا يكون التواصل إلا بواسطتها، والانتماء الفلسطيني لضرورات العدالة والأخلاق؛ وفي أعماق الذات العربية شعور بخللٍ إن لم تعد فلسطين عربية تتكلم لغتها، ولا تتحقق العدالة على الأرض إلا بذلك؛ هذا الجرح عميق والشعور بالظلم أعمق، ويمتد هذا الشعور من أقصى المغرب لأقصى المشرق، إنها قلب هذه الأمة العربية، والجسد يُصاب بالسَقم إذا كان القلبُ مصاباً، ولا يحتاج العربي أن يُعلّم أولاده هذا الأمر فهو أشبه بالفطرة؛ وبالعكس، تتمنى الأنظمة العربية لو تنسى شعوبها قضية فلسطين كي تتحلل هي من واجباتها، فالقضية العربية هي قضية واحدة ذات فروع ثلاثة: الدولة القطرية، العروبة، وفلسطين.

وبرغم مرارة الحرب ومشاهدها الدموية بشكل عام، فإنه بقواعد الحرب ثمة انتصارات أوصلت المنتصرين للهزيمة كحرب تشرن الأول/ أكتوبر 1973 التي كادت أن تكون نصراً لولا خيانة أنور السادات وحافظ أسد، وثمة هزائم أعادت للضحية دورها الفاعل في التاريخ، وكانت خطوة على طريق الانتصار وهذا ما نأمله لطوفان غزة؛ ففي اللحظة الأولى من 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى ساعة كتابة هذا الرأي على مدى 26 يوماً، التقط الفلسطيني لحظة الهجوم، حيث نقل المعركة إلى أرض العدو الصهيوني “المفترضة”، فكانت معنويات المقاتلين ومعظم الجمهور العربي مُرتفعة، وبالوقت نفسه، تفكّكت صورة الجيش الإسرائيلي المتفوق عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً في مخيال كل إنسان بهذا العالم الذي كان يرى “إسرائيل” دولة متفوقة لا تُهزم.

لقد جنبت إيران نفسها وحلفائها المقربين جداً أي صلة بهجوم غزة، وهي التي جهزت “حماس” وخططت لها لغايات إيرانية بحتة بأجساد الفلسطينيين، فقد عرّت المجازر في غزة كل ما يسمى بحلف المقاومة والممانعة الإيراني، بحرصهم على قواعد الاشتباك مع الكيان الصهيوني، ضمن تبرئة إيران من أي دور لها بطوفان غزة التي نفذها القساميون داخل القطاع بمساعدة باقي الفصائل الفلسطينية، ويحاول بعض عتاولة وأبواق المقاومجية والأذرع الإيرانية اللاهية الظهور التلفزيوني للإخبار بأنهم أحياء وحسب، ذلك تساوقاً مع الترويج الأمريكي لتلك المقاومة الكاذبة بعيداً عن مقولة وحدة الساحات- الكاذبة- التي صدعوا رؤوسنا بها، بالوقت الذي تتفرج به هذه الأذرع والمجاميع التي تبيع الوهم للدفع باتجاه تحسين شروط المفاوضات بين إيران الإرهابية واليانكي البشع على حساب دماء الشعب الفلسطيني، كما كانت بنفس السياق على حساب دماء شعبنا السوري والعراقي واللبناني واليمني.. الخ، وكأن هذا التحالف الشرير بين الأمريكي- الإيراني- الإسرائيلي الذي كان ينسق تحت الطاولة انكشف وظهر للعلن من خلال مكاسبهم وبيعهم الكلام لصالح إيران، لتمرير مؤامراتهم وجوائزهم المتبادلة (5+5+6 مليار) لإيران المواكبة لطوفان الأقصى فضلاً عن رفع الحظر المفروض على صواريخها وبرنامجها النووي، مقابل زعبراتها ودجلها وتوجيه جرائم حلفها الممانع ضد شعوبنا العربية على حساب إرادة الشعوب في الحرية وتقرير المصير خاصة للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة عن جميع العرب والعالم الإسلامي بالرغم من التقصير العربي والإسلامي الرسمي لمناصرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بمواقف قد تتطور لعمل وفعل مساعد على طريق النصر.

إن الأمر ليس دينياً، وإن زعم البعض ذلك، لكن سياسات الإمبريالية العالمية أرادت أن يكون للعرب جرحٌ عميق لا شفاء منه، فثمة تخبّط دولي، فضلاً عن التهوّر الأميركي- الغربي، في مقاربة الانتقام الوحشي الذي يندفع إليه الكيان الغاصب الإسرائيلي، ما جعل أصواتاً يهودية أميركية تنبّه إلى أن الخطر على “إسرائيل” بات داخلياً أكثر مما هو خارجي، وأن الحرب هذه المرّة أخطر من أن تُترك لمن يحكم “إسرائيل” الآن، ولا يوازي ذلك التخبّط الغربي سوى العجز والانقسام العربيين، فحتى قبل التطورات الأخيرة كان واضحاً أن إيران هي التي تُدير الصراع وتلوّح بحرب إقليمية منتظرةً دعوة أمريكا لها للتفاوض على تسوية، ليس قبل “القضاء على حماس”- وهو ما غدا هدف الجميع- لكن ربما بعد ذلك، خصوصاً إذا تعذّر القضاء عليها فعلياً، وهو المرجّح.

لقد كان خطاب قائد الجناح العسكري للقساميين، في أول يوم للمعركة، قد أشاع بأن المعركة الدائرة هي لتحرير فلسطين، وأشفعها بمطالبته كل الفلسطينيين بأوساط 1948، والقدس الشرقية، والضفة، بالانخراط فيها، ناهيك عن مطالبته الأمتين العربية والإسلامية بدعم ذلك، ما يذكّر بخطابات بعض قياديي حركته، عن زلزلة الأرض تحت أقدام “إسرائيل”، والتهديد بالمنازلة الكبرى، و بـ”وعد الآخرة”، وبالقضاء على “إسرائيل” في ظرف أيام، والمسألة هنا لا تتعلق بمشروعية هذا الطرح، أو منطقيته، بل تتعلق بمدى ملاءمته للإمكانات وللواقع، ما يدفع للتساؤل عن طبيعة إدراكات “حماس” وجناحها العسكري للمعطيات العربية والدولية، وموازين القوى غير المواتية إطلاقاً، كما تبين خلال الأيام الماضية الـ 26 العصيبة، بل إن إدراكات تلك القيادة لحقيقة الواقع الفلسطيني بدت قاصرة، أو رغبوية؛ إذ أن تلك الدعوة للمنازلة لم تلقَ التجاوب المطلوب، لا في الضفة ولا في القدس الشرقية، ولا في أوساط فلسطينيي 1948، بالقياس للتجاوب الذي حصل إبان هبّة “الشيخ جراح” قبل عامين، لتصل المشكلة لنمط التفكير السياسي لجميع القيادات الفلسطينية، فضلاً عن الخلط بين المقاومة والحرب (جيشاً لجيش)، وحصر المقاومة بالعمل المسلح على حساب المقاومة الشعبية.

إن حرب “إسرائيل” الوحشية على غزة لم تنتهِ بعد ، ولا أحد يعرف متى أو كيف ستنتهي، وما هي التداعيات والتحديات التي ستنشأ عنها في ظل المصالح المتبادلة أمريكياً وصهيونياً المتساوقة مع المصالح الإيرانية قبل وأثناء ذلك العدوان والحرب المهولة، فالواقع أكثر هولاً وكارثية من مجرد توصيفه والكتابة عنه مع طوفان الفضائيات العربية.. وصناعة الإستسلام والتطبيع مع المستبدين القتلة ومع الغزاة، مرفقاً بالتضليل الإعلامي وكيّ وعي شعوبنا وجماهيرها، مع خطاب التهجير والإبادة والمحو على الفضائيات العربية، وكأن الفلسطيني لُقمة سائغة يُمكن محوها عن وجه الأرض؛ هذه المقولات التي تُسلّط المؤسسات الإخبارية العربية عليها الضوء من خلال بث كل ما هو مرعب ومخيف، ونشر فظاعات الحرب والدمار والبكاء وصور الأطفال والجثث، ما أوصل المواطن العربي لحالة من التردد والضعف والخوف والترويع، التي يُقدّمُ فيها الفلسطيني ضحية ومشرداً ولاجئاً يبحث فقط عن الأمان بنفس الطريقة التي جهدَت على تقديم الثائر السوري ضد نظام الشبيحة الأسدي ومجاميع المرتزقة التابعين له- وعلى الأخص حزب الله والميليشيا الإيرانية التابعة لفيلق القدس الإرهابي المتحالف مع خونة المسار التحرري من الفلسطينيين ممثلة بالجهة الديمقراطية و”حماس” و”الجهاد” الإسلامي-، في مقابل ذلك، يبثُ هذا الإعلام صورة جيش صهيوني متغطرس وقادر على تنفيذ المجازر، وتتم استضافة من يُمثله وبالتالي إسماع صوته وإقحام صورته بوصفه “رأيًا آخر”، أو تحت ذريعة ما يُسمى “الرأي الآخر”!

هذه هي السياسات الإعلامية التي يعمل من خلالها من لديه مصلحة كبرى في تحويل الصراع من حرب وجود ومصير إلى مجرد معركة أو جولة، تخفيفاً لحدة حصار مُزمن أو تحسيناً لشروط معيشة في بقعة جغرافية إسمها قطاع غزة؛ لذا، يتم التباكي على الفلسطيني من جهة، وإدانة الإسرائيلي “الضيف” على الشاشات العربية من جهة أخرى، وبين صورة الضحية والجلاد، تُمحى صورة المقاوم القادر على المواجهة وحسم المعركة، وتُركّب صورة المُشرد والنازح واللاجئ، وما بين تكرار صورة وتركيب أخرى وما بين المشهد السياسي والمشهد الإنساني، تقتحم عقول ملايين المتابعين العرب تساؤلات نتيجة لبث صور الدمار والأشلاء والعويل من داخل قطاع غزة، وأبرزها متى ستنتهي الحرب؟ أو ما هي النتائج التي يُمكن لفصائل تحقيقها سياسياً بعد كل هذا الدمار؟ ومن هنا يُمكن فهم سياسات الفضائيات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في تكرار مشاهد الدمار والبكاء والدمار، فقط الدمار، والدمار كخيار لكل من يفكر في مواجهة الكيان الصهيوني، فكيف إذا تجرّأ على المقاومة والثورة؟

تساوى السوريون والفلسطينيون إذاً في تلقّي فعل الإبادة، ويتدرّبون على تخطّيه مراراً، ذلك أن السلطة في سورية ومثلها في “إسرائيل” تبّرَعان بإنتاج دمارٍ ممنهج، يمكن الاستدلال عليه ومراقبته حال تتبّع نمطي سلوكهما السلطويّ في سياقات تعامله مع الآخر المختلف، إما سياسياً مثلما هو الحال في سورية، حين صفّى النظام خصومه من المجتمع المعارض لسلطته، أو إثنيّاً مثلما هو الحال في “إسرائيل” التي تُحاول على نحوٍ حثيث تصفية الفلسطينيين المعارضين لعنصرية سلطة الاحتلال هناك، غير أن رئيس حكومة دولة الاحتلال وحين يتفقّد إحدى القواعد العسكرية التابعة لجيشه، بعد عملية السيوف الحديدية الصدئة التي ردّت بها إسرائيل على عملية طوفان غزة، نجده طيّعاً لكل انتقاد مُكال إليه، حيث يكون بإمكان جنديّ هناك أن ينهرَهُ لأن “أصدقاءه تمَّ ذبحهم” وأن يلومه لأنه “خرّب إسرائيل”، فيما يواصل بشار أسد- كما حسن نصرالله- مزاولة لعبة اختفائه عن المشهد العام، اللعبة التي يبرع بها من دون أن ينافسه أحدٌ عليها، ومن خلالها يُعلن للملأ إفلاسه السياسي، وكيف صار دُميةً مضحكة للغاية، ولو قرّر أن يزور إحدى القواعد العسكرية التابعة لجيشه، فلن يجد فيها جنديّاً ينهره، أو يلومه لأنه تسبب بذبح الجميع، وكان بحق عرّابَ خرابٍ لسورية!

لا مبالغة أبداً، في اعتبار الحرب على “غزة العظمى” الصغيرة، حرباً عالمية، الغرب كله، من أميركا إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إلى كل أنظمة النهب والإخضاع والاستتباع، هم حضارة الذئاب المُفترسة وقادة ابتكار الحروب والإخضاع والاستتباع والقبض على عُنق الثروات في الكرة الأرضية “المسكينة”، هذا الغرب هو سليل هولاكو وجنكيزخان والفايكنغ و“عرصات” الحروب الصليبية، وهو الذي لا يمتُ بصلة إلى الأخلاق والقيم والمساواة والحرية والتنمية وكلَ جميلٍ نافع.

إنه زمنُ العار الإنساني وموسم الافتضاح الغربي؛ فلنعترف عن جَد، بأننا أبرياء جداً، لم نرتكب خطأ أو خطيئة بحق الغرب الفاخر والثري والنهم الذي لا يشبع، لأن الغربُ غولٌ مستدام، وإياك أن تنتظر لنظام وسلطة عربية- وإسلامية- بعد الآن، العرب- والمسلمون- خِرافٌ في حظائر الغرب، أتباعٌ مُطيعون، يصومون عن العروبة، لا يستذكرون فلسطين إلا في “الإنشاء” العقيم.. هل تابعتم كلامهم في قِمم قُماماتهم؟

علامات الزمن ظاهرة على الخريطة الراهنة، إمارات وممالك وسلطنات الخليج، تُطيع قبل أن يأتيها الأمر، وثمّة أطراف أخرى تؤيد الفلسطينيين أو تتعاطف معهم، لأهداف مصلحية ولأغراض لا صلة لها بالمبادئ والقيم الأخلاقية خاصة إيران وحلفها، وإن ادّعى بعضها غير ذلك، فلا مكان في حسابات روسيا مثلاً للمرجعية الدينية أو لحسابات الأخوّة أو حتى للقيم الإنسانية المجردة، فهي تدعم الفلسطينيين حالياً في إطار استنزاف واشنطن والضغط على حليفتها إسرائيل التي لم تكن مواقفها في الأزمة الأوكرانية على المستوى المأمول روسياً، وينطبق الأمر نفسه على إيران وتركيا، مع فارق مهم يتمثل في وجود مرجعية إسلامية يجرى استخدامها وتسويقها إعلامياً كمظلة لتأييد الفلسطينيين، والمثير أن أياً من مثل هذين الموقفين لم يصدُر عن أي دولة عربية، ولم تقترب من ذلك المعنى ولم تُشر، ولو من بعيد، إلى مجرد التفكير في تحرّكٍ عملي أو أي نوع من الضغط على “إسرائيل” ليس بعملٍ عسكريٍ بالطبع، فهذا بعيد عن الخيال العربي، وإنما فقط بقطع للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل أو وقف للتبادل التجاري أو حتى تعليق الرحلات الجوية، بل ولا حتى سحب للسفراء أو استدعاء سفير دولة الاحتلال العبرية وتوبيخه، أو أيّ من أشكال الاحتجاج الدبلوماسي خالي المضمون.

تحية إكبار وإجلال لشهداء سورية وغزة وكل فلسطين وعالمنا العربي، فلقد كشف طوفان غزّة عن واقعٍ مؤلمٍ مُخزِ؛ فأحياناً يكون المكشوف معروفاً مسبقاً، لكن تأكيده يظلّ مدعاة للأسى على ضميرٍ مات والحسرة على إنسانيةٍ وُئدت!