نيكولاوس فان دام *

الإجابة على سؤال ما إذا كانت الثورة السورية التي انطلقت في 2011 طائفية أم لا، على الشخص الذي تسأله هذا السؤال. وتتمتع الآراء بأهمية في أي ثورة من الثورات، سواء كانت تلك الآراء موضوعية أم لا.

لكن بعض الآراء ترتكز على التصورات أكثر من ارتكازها على الحقائق الثابتة. ولكن حتى الحقائق الثابتة يمكن أن تحمل في جنباتها تفسيرات متعددة. ويمكن أن تولّد التصورات والأفكار السياسية حقائق وديناميكيات خاصة بها والتي قد تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الأحيان.

أعتقد شخصياً ومن وجهة نظرٍ موضوعية، أن هذه الثورة ليست ولم تكن ثورة أو حربا طائفية، على الرغم من احتوائها على بعض المكونات الطائفية المهمة.

فالثورة السورية لم تقم من فراغ، بل قامت كنتيجةٍ لعقود من التطورات في ظل الحكم البعثي الاستبدادي. وحقيقة الأمر أن أشخاصا من الأقلية العلوية قد هيمنوا على النخبة الحاكمة في النظام السوري، هيمنةً مطلقةً على مدار الستين عامًا الماضية منذ وصول حزب البعث إلى سدة الحكم في عام 1963.

وكان هذا أحد تلك المكونات الطائفية للثورة السورية. فقد تمثّل العلويون تقليديًا في سلك الضباط السوريين على نحوٍ قوي شأنهم في ذلك شأن الأقليات الإسلامية الأخرى كالدروز والإسماعيليين لأسباب تاريخية مختلفة، والتي كان من ضمنها الترويج للأقليات خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، كجزء من سياسة “فرّق تسد” التي اتبعتها الإدارة الفرنسية. وتمتعت هذه الأقليات بتمثيلٍ بارز في النظام بعد عام 1963.

فعندما قمع النظام السوري الثورة السورية التي كانت سلمية في بدايتها، كان العلويون يسيطرون سيطرةً قوية على مؤسسات النظام القمعية، كوحدات النخبة في الجيش العربي السوري، والأجهزة الأمنية (المخابرات) وميليشيا الشبيحة، كان من المحتم أن يميل بعض الذين تعرضوا لذلك القمع الدموي، والذين ينتمون في أغلبيتهم إلى المسلمين السنة إلى النظر لهذه الوحدات على أنها تحمل طابعا طائفيا. على الرغم من ذلك، لم يكن النظام نفسه نظاما طائفيا بالمعنى الديني، ولو كان مرد ذلك لأيديولوجيته العلمانية فقط. بناء عليه يمكن وصف البعد الطائفي للنظام على نحوٍ أفضل على أنه نظام علماني يهيمن عليه العلويون، يقوم في تماسكه على الولاءات التي ترتكز على الروابط الإقليمية والقبلية والعائلية، وعلى شعورٍ جمعي يرتكز على التماسك الاجتماعي، أو “العصبية”. أو بتعبير أدق يمكن وصفه على أنه: شعور جمعي بين عدد محدود من العلويين ضمن جماعة العلويين، لكنه بالتأكيد لا يشمل جماعة العلويين كلها.

ففي ظل نظام دكتاتوري كذلك النظام الذي يحكم سوريا تُطبَّق سياسة الاستبداد والقمع على كل شبر من الأراضي خاضعٍ لسيطرته، بما فيها المناطق الريفية ذات الأغلبية العلوية. فالعلويون الذين يُشتبه في أنهم ضد النظام (ولا بد أن هناك الكثير) يُسجنون أو يتعرضون للقمع الشديد أو القتل على وجه العموم. وأحيانا كان المعارضون العلويون لنظامي حافظ وبشار الأسد في وضع أسوأ من معارضي النظامين من السنّة، لخشية النظام من أن يشكل المعارضون العلويون خطرا أكبر داخل جماعة العلويين.

دفع الجنود العلويون ثمناً باهظاً من حيث عدد القتلى خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011. وشعر العديد من العلويين بأنهم مجبرون على الانحياز إلى جانب النظام خوفاً من انتقام العرب السنّة نتيجة للاستقطاب الطائفي الذي روج له النظام نفسه جزئياً، كما وروج له أعدائه الإسلاميين والجهاديين.

وبما أن تكوين الجيش العربي السوري يعكس تكوين سكان سوريا، فإن مجنديه هم من الأغلبية من العرب السنة، وقد استخدمهم النظام كطعمة للمدافع في الحرب. وأُجبر الجنود العرب من السنة (مثلهم مثل الجنود العلويين وغيرهم) على قمع الجزء الأعظم من السكان العرب السنة الثائرين.

البدايات خلت من الدوافع الطائفية:

بالكاد تأثرت الثورة السورية في بدايتها بدوافع طائفية إن كان هناك من دوافع طائفية. كان الناس يريدون ببساطة التخلص من الديكتاتورية البعثية، سواء هيمن عليها العلويون أم لا. وتمثلت بعض دوافع المتظاهرين الرئيسية في الحصول على مزيد من الحرية والكرامة وتأمين مستقبل اقتصادي أفضل. كانت هناك عوامل اقتصادية محددة ساعدت في اندلاع الثورة، كالنمو السكاني السريع، والذي رافقه نقص في فرص العمل للجيل الشاب، ناهيك عن سنوات سابقة من الجفاف الشديد والذي دفع الكثير من الناس إلى الهجرة من الريف الفقير إلى عشوائيات المدن الكبرى. يضاف إلى ذلك الإلهام الذي قدمته النجاحات الأولية التي أحرزتها ثورات الربيع العربي في بلدانٍ كتونس ومصر وليبيا، حيث أطيح بقادتها أو قًضِي عليهم. ولو لم تحدث ثورة من ثورات الربيع العربي في بلد آخر، ما كان من المحتمل على الإطلاق أن تحدث ثورة مماثلة في سوريا.

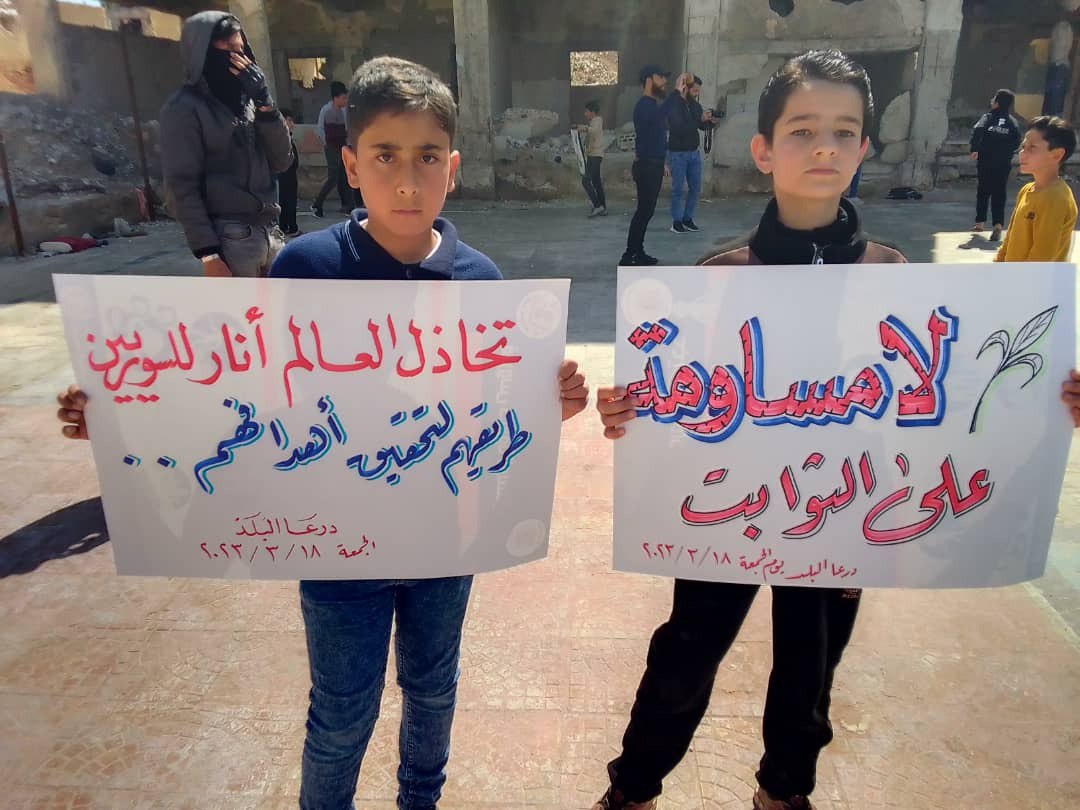

شدد المتظاهرون السلميون في بداية الثورة السورية على أن كل السوريين هم شعبٌ واحد، وكان أحد الشعارات التي رفعوها يقول إنهم سوريون وليسوا أعضاء في جماعات دينية كالعلويين والدروز والإسماعيليين والسنة أو الأكراد.

مع ذلك لا تعني حقيقة أن القضية الطائفية بالكاد لعبت أي دور في بداية الثورة السورية، هذا إن هي لعبت أي دور فيها، عدم وجود تيار طائفي تحت السطح.

كان الصراع الذي دار على السلطة في سوريا في الفترة الواقعة بين 1963 و1970 صراعا بين البعثيين العسكريين العلمانيين أنفسهم إلى أن استولى أحدهم هو حافظ الأسد على السلطة بالكامل بعد القضاء على جميع منافسيه.

استخدام كلا من الضباط العلويين وخصومهم من الضباط السنة والدروز الطائفية بالمعنى المناطقي والقبلي والأسري والعصبي وتلاعبوا بها في الفترة الواقعة قبل عام 1970. شكّل ذلك صراعٍا “طائفيا” داخل حزب البعث والجيش على نطاق مصغر بطريقة ما، ولكن ليس على نطاق أشمل داخل المجتمع السوري ككل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الميول التقليدية التي لا تزال قائمة في المجتمع السوري، فلم يكن من المستغرب أن يميل بعض المنافسين السنة وغيرهم من المنافسين غير العلويين داخل نظام البعث الذي يهيمن عليه العلويون علمانيا إلى استغلال موضوع الطائفية كسلاح في محاولة منهم لتقويض خصومهم العلويين أو القضاء عليهم.

لكن وبشكل عام ساعدت هذه الجهود المعادية للعلويين فقط في تحقيق نتيجة معكوسة، إذ قُضِي تدريجيا على هؤلاء الضباط الذين حاولوا تحدي سلطة خصومهم العلويين، الأمر الذي قوّى من موقف الضباط العلويين في السلطة وعزّز أكثر من ذي قبل ولائهم المتبادل.

حدث شيء مشابه خلال الثورة السورية وإن كان هذه المرة على نطاق أوسع عندما تعرض النظام الذي يهيمن عليه العلويون لتحدٍ من خارج النظام، بما في ذلك تحدي القوى الإسلامية المتطرفة. في هذه الحالة، لم يشترك في الصراع خصوم النظام الداخليين، ولكن حصلت مواجهة مباشرة بين النظام وجزء أوسع من المجتمع السوري.

كان بعض المحافظين من السكان السنّة في الماضي يشعرون بالاستفزاز من تجربة حكم البعث العلماني. وقد أدى ذلك إلى تطرف بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وفي أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، استفزّ فصيل متطرف منشق عن جماعة الإخوان المسلمين السورية، أطلق على نفسه اسم المجاهدين وفيما بعد أصبح الاسم “الطليعة المقاتلة”، الأقلية العلوية المهيمنة على نظام البعث للدخول في مواجهة طائفية دامية، حين قام باغتيال شخصيات علوية بارزة أو شبه بارزةً ليس لكونهم بعثيين بالضرورة بل لكونهم علويين.

وقع أحد أسوأ الحوادث في يونيو/حزيران 1979 في مدرسة المدفعية في حلب، حين قُتِل ما لا يقل عن 32 طالبا وجرح 54 آخرين، وقد تعمّد مرتكب المجزرة اختيار غالبية الضحايا من العلويين. وبلغت تلك المواجهات ذروتها بتمرد الإخوان المسلمين في مدينة حماة عام 1982، والذي قمعته قوات ذات أغلبية علوية على نحوٍ دموي، الأمر الذي أودى بحياة عدد يتراوح بين 10000-25000 من سكانها الذين هم في غالبيتهم من السنة. لقد مثّلت تلك المواجهات نقطة تحول لا رجوع فيها في التاريخ السوري فيما يتعلق بالقضية الطائفية.

ما من أحد كان يرغب في تكرار سيناريو شبيه بتلك الأحداث الدموية، والتي خلفت ندوبا اجتماعية عميقة ستترك أثرها على الأجيال التالية. واتّصف الوضع في سوريا بالهدوء نسبيا على “الجبهة الطائفية” لما يقرب من 30 عامًا بعد “مجزرة حماة”. لكن هذا لم يعنِ أن القضية الطائفية لا يمكن أن تصبح قضية خطيرة مرة أخرى.

ففي البداية كانت المظاهرات السلمية ضد النظام واسعة الانتشار كثيفة لدرجة حملت المرء على تكوين انطباع بأن “مجزرة حماة” والمواجهات الدموية السابقة قد نُسيت. لأنه بدا أن مواجهة نظام أقوى بكثير، يحمل هذا التاريخ من العنف الطائش ضد أي شكل من أشكال المعارضة، أمر يتصف بالتهور أيضا. لكن يمكن تفسير ذلك على أنه جرعة زائدة من الأمل، حين اعتقد المتظاهرون أن بإمكانهم إسقاط النظام من خلال المظاهرات الجماهيرية، كما حدث في مصر وتونس. لكن كان من المتوقع أن تتصرف الدكتاتورية السورية بشكل مختلف تماما عما جرى في البلدين الآخرين، ولم يكن من العسير على أي شخص يعرف النظام معرفة عميقة أن يتنبأ أن رد فعل الدكتاتورية سيتصف بالدموية البالغة.

والمواجهات الدموية السابقة قد نُسيت. لأنه بدا أن مواجهة نظام أقوى بكثير، يحمل هذا التاريخ من العنف الطائش ضد أي شكل من أشكال المعارضة، أمر يتصف بالتهور أيضا. لكن يمكن تفسير ذلك على أنه جرعة زائدة من الأمل، حين اعتقد المتظاهرون أن بإمكانهم إسقاط النظام من خلال المظاهرات الجماهيرية، كما حدث في مصر وتونس. لكن كان من المتوقع أن تتصرف الدكتاتورية السورية بشكل مختلف تماما عما جرى في البلدين الآخرين، ولم يكن من العسير على أي شخص يعرف النظام معرفة عميقة أن يتنبأ أن رد فعل الدكتاتورية سيتصف بالدموية البالغة.

على أي حال، لم تكن القضية الطائفية على الإطلاق السبب الرئيسي لانطلاق الثورة السورية، رغم وقوع تجاوزات طائفية مختلفة خلال الحرب الأهلية التي تلت ذلك قوضت احتمالات المصالحة بين الأطراف المتحاربة. فسمعنا عن مذابح طائفية وعمليات تطهير طائفي وخطف وعنف جنسي جرت ضد العلويين والمسيحيين، وقام العلويون بالأمر عينه ضدّ السنة.

وفي حالات مختلفة، كانت الأطراف المتنازعة تؤكد أن فحوى تلك التقارير هي مجرد افتراءات تقدمها الأطراف المتنازعة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يمكن تأكيد تلك التقارير جميعا، فإن حقيقة أن ميل العديد من الناس إلى الاعتقاد بصحتها كانت كافية بالفعل لخلق جوّ واسع النطاق من الخوف الطائفي، لا سيما في بعض المناطق المختلطة حيث كانت الجماعات المختلفة تعيش معا في وئامٍ وسلام قبل الثورة السورية. فقد انتشرت بالفعل شعارات معادية كشعار (العلوي ع التابوت … والمسيحي ع بيروت) في بداية عام 2011. وربما كان لتلك الشعارات أيضاً أثر مقوض للاستقرار وعززت الاستقطاب الطائفي في الحرب، مثلما كان لمحطات التلفزة الخبيثة والمعادية للعلويين والتي كانت تبث من الخارج، كالبرامج التي بثها الشيخ يوسف القرضاوي، والذي صرح في عام 2013 أن “النصيرية” هم “أشد كفرا من اليهود والنصارى”.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم تنظيمات المعارضة السورية العسكرية لم تكن طائفية التوجه وكانت تمثل غالبية تلك المنظمات بخلاف الجماعات الإسلامية والجهادية.

لكن كان للجماعات العسكرية الإسلامية السنية المتطرفة السيطرة العليا في مناطق مختلفة خلال الحرب. وتسببت تلك الجماعات جنبًا إلى جنب مع الأعمال المتطرفة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في زيادة الاستقطاب الطائفي بشكل أكبر.

ففي ذروة معركة حلب التي دارت في أغسطس /آب 2016، سمّى التنظيم الإسلامي المتطرف “جبهة فتح الشام” هجومه العسكري على أكاديمية المدفعية في حلب باسم النقيب إبراهيم اليوسف (غزوة الشهيد إبراهيم اليوسف) الذي كان مسؤولاً عن مذبحة الطلاب العلويين هناك عام 1979. بالإضافة إلى ذلك، سُمِّيت ثلاث كتائب محلية تتألف من المتطرفين الإسلاميين باسم الجناة الرئيسيين الآخرين في مجزرة أكاديمية المدفعية في حلب. كان ذلك بمثابة رسالة واضحة مفادها أن الجهاديين يهدفون لترهيب قوات النظام العلوية والقضاء عليها بشكل خاص.

من المهم أن نلاحظ أنه في بداية الثورة السورية لم يكن هناك انقسام ثنائي طائفي واضح المعالم في المجتمع السوري ككل أفضى إلى تقسيم البلاد إلى علويين وسنة وغيرهم. كما أنه لا وجود اليوم أيضا لمثل هذا الانقسام الطائفي العام. فالعلويون لم يحكموا سوريا على الرغم من أن عددا كبيرا من غير العلويين والسنة على وجه الخصوص يتصورون الأمر على هذا النحو.

كما ينظر العديد من السوريين إلى التعاون العسكري على الأراضي السورية بين إيران التي يحكمها رجال الدين ودمشق العلمانية على أنه يتمتع ببُعد طائفي شيعي. ولكنّ ديانتي العلويين السوريين وديانة الشيعة الاثني عشرية الإيرانيين ليستا متماثلتين، والعلاقة الإيرانية -السورية هي علاقة استراتيجية في المقام الأول من منظور الجانب السوري. ومع ذلك، يمكن أن يكون للتعاون المكثف مع دولةٍ دينية كإيران أن يحمل معه عواقب دينية طائفية إلى داخل سوريا.

إذا قبِل السوريون بأولوية الهوية الوطنية السورية العلمانية على جميع الهويات الأخرى في الدولة السورية، لأمكن أن ينشأ هناك وضع يوضع فيه جميع الجماعات كشركاء متساوين، سواء أكانوا عربا أم كردا أم سنة أم علويين أم مسيحيين أم دروزا وهلم جرا. لكن هذه الصيغة لم تلق بعدُ قبولا لدى الكثير من السوريين رغم أنها قد تخلق فرصة لإحلال السلام فيما بينهم.

ثمّة أمر آخر، حيث تعزّزت، كنتيجة من نتائج الحرب، قضية تطوير الهوية الوطنية السورية على حساب الهوية القومية العربية التي كان يروج لها حزب البعث في الماضي. لكن الظهور القوي لبعض الهويات الطائفية يعني تراجعًا في هذه العملية. كما تعزّزت الهوية الكردية أيضا، لكن هذا أمرٌ مختلف، إذ أنه ينطوي على صراعٍ عرقيً وليس على صراع طائفيً.

ختاما أقول: لم تكن الثورة السورية بالتأكيد ذات دوافع طائفية، لكن كان للطائفية التي شكلت أحد مكوناتها المختلفة تأثير مدمر ومُقوِّض لها.

* مستشرق وباحث هولندي وسفير سابق في العراق ومصر وأندونيسيا، ومؤلف كتاب «الصراع على السلطة في سوريا: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة» وكتاب «هولندا والعالم العربي منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين».

المصدر: مجلة المجلة