محمد حجيري *

في فصل من كتابه “المرآة المتكسّرة.. تشظي الكيان اللبناني“، حاول الباحث سهيل القش دراسة أصول السردية اللبنانوية التي مهدت لنشوء المتّحد الطائفي الماروني. فيجد أنها تعود إلى ثلاثة مقومات اساسية، كلية روما المارونية (1584)، جمعية نشر الايمان الكاثوليكي بين الشعوب (1622) ولجوء الامير فخر الدين المعني الثاني إلى إيطاليا (1613– 1618). ويسأل: هل توجد أمة لبنانية مكتملة المواصفات، مبنية على شعب متجانس استطاع أن يصهر كل مكوناته الدينية في عصبية موحدة الأهداف؟ والى أي حد يمكن القول ان طائفتيّ الدروز والموارنة تشتركان في تصور واحد للبناني لكي ينصهرا في شعب واحد متجانس؟ ويقول: تكفي العودة إلى التاريخ لنكتشف أن الموارنة القادمين من سوريا البيزنطية والدروز القادمين من سوريا السلجوقية، كان التقاؤهم في لبنان مبنياً على سوء تفاهم تاريخي ما زال يؤرق تاريخ تعايش الواحد مع المتعدد.

مصدر سوء التفاهم هذا انما يعود الى قدوم الصليبيين العام 1098 إلى القدس، والذي يعتبر الحدث الأبرز في بلورة التباين والتعارض بين موقف كل من الدروز الموارنة من هذه الحملات الصليبية، وبالتالي بلورة مفهوم لبنان لكل منهما: من هم أعداؤه ومن أصدقاؤه؟ هل تشترك مكوناته في تاريخ واحد؟ وهل يجمعهما مصير واحد؟ يؤكد معظم المؤرخين العرب أن الدروز قدموا الى لبنان ليس هرباً من جور أكثرية سنّية مضطهدة لأقلية دينية، كما يدعي النص اللبنانوي الماروني، بل أرسلوا من قبل الايوبيين إلى لبنان للتصدي للغزوات الصليبية التي كانت تهدد الداخل العربي، أطلقت عليهم تسمية “حماة الثغور”. في حين يفاخر معظم الموارنة أنهم ساندوا الصليبيين في حروبهم ضد العرب. إن سوء التفاهم هذا هو الذي يحول دون قيام شعب لبناني متجانس وموحد الرؤيا في ما يتعلق بماض متنازَع عليه أو في ما يتعلّق بتحديد العدو المشترك.. “من الواضح أن الدروز ينظرون إلى جبل لبنان كمعقل يقف في وجه اجتياح غربي للبر العربي من البحر، في حين أن الموارنة يتمثلون الجيل نفسه كسد منيع في وجه الصحراء العربية وحضارتها التي تهدد بإلغاء فرادة لبنان”. الصورة التي يرسمها سهيل القش تنفي أسطورة “الجبل الملجأ”، الذي طالما كتبت عنه الانشائيات الوطنية والإيديولوجية.

وفي كتابه “مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوروبا”، يبرهن المؤرخ والمستشرق الفرنسي، دومينيك شوفالييه، العلاقة السببية بين الثورة الصناعية في الغرب والحربين الأهليتين بين الدروز والموارنة في العامين 1840 و1860. ويعتبر أن تضافر الأزمة الشاملة التي كانت تعيشها السلطنة العثمانية، في ظل الضغط الشديد الذي حملته الثورة الصناعية في الغرب على الاقتصاد العثماني، بالتوازي مع التبدلات السكانية والديموغرافية في جبل لبنان، أدى إلى اندلاع النزاع الأهلي مرتين في غضون عشرين عاماً.

وفي كتابه “ثقافة الطّائفية: الطائفة والتاريخ والعنف في لبنان القرن التاسع عشر تحت الحكم العثماني”، يبيّن الباحث أسامة المقدسي “أن الطائفية في لبنان ليست دهرية، بل انبثقت بشكل واضح جداً في القرن التاسع عشر. وعليه، فإنها ليست مؤامرة عثمانية، ولا اختراعاً أوروبياً، ولا “طبيعة” لبنانية، وإنّما تعكس تحلّل النّظام الاجتماعي اللّبناني التّقليدي وسط وجود أوروبي متنامٍ وإصلاحات عثمانيّة كبرى في الشرق الأوسط. كما أنّ العنف بين الموارنة والدروز، والّذي توّج بمجازر العام 1860، كان تعبيراً مركباً ومتعدد الطبقات عن “التحديث” لا ردّ فعل بدائياً له. ففي القرن المذكور، “جرت”، بحسب مقدسي، “إعادة ابتكار جبل لبنان بحسب طوائفه، بمعنى أنّ هوية طائفية عامة وسياسية حلّت محل سياسات الوجاهة غير الطائفية التي كانت السمة المميزة لمجتمع ما قبل الإصلاح”. هذه نماذج عن قراءات واقع الجبل والعلاقة بين الدروز والموارنة واسباب النزاع بينهما…

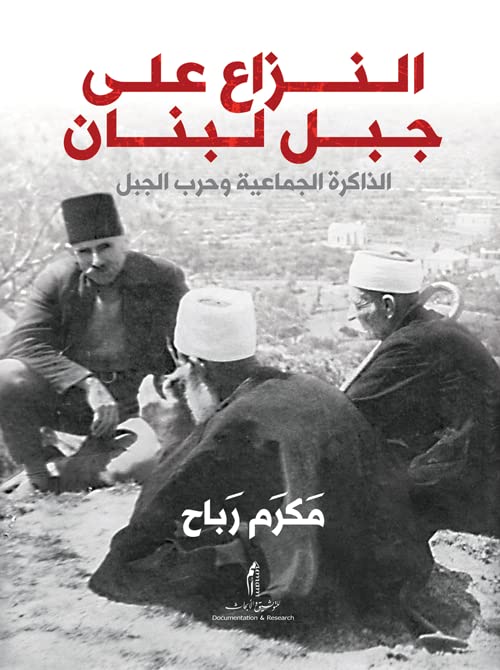

والحال أن المتحدين أو الدرزي والماروني اللذين أتيا لمواجهة الغزو الصليبي (الدرزي) أو التعاون معه (الماروني)، وقع التصادم بينهما خلال القرنين المنصرمين، وفي أكثر من مناسبة، ما جعل كم اللدد سمعة لصيقة بهم. وفي هذا المضمار، تشكل دراسة “النزاع على جبل لبنان” لمكرم رباح، محاولة لقياس الأثر الذي كان للذاكرة الجماعية في تحديد مسار النزاع وطبيعته بين هذين المتّحدين في جبل لبنان، إبان ما اطلع على تسميته بحرب الجبل في العام 1982.

والجديد في هذه الدراسة، أنها تنتفع في بعض اقسامها، من التاريخ الشفوي لسبر الكيفية التي اعتمدتها الذاكرة الجماعية في تشكيل النزاع بين المتّحدين، وذلك عبر إجراء مقابلات، مع عدد من الرواة المنضوين في كل من المتحدين الدرزي والماروني الذين ضلعوا في النزاع أو شهدوا عليه. ويعتبر رباح “إن وضع الذاكرة في مركزية سيرورة التاريخ الشفوي يجلب نقداً إضافياً ضدها، فيأخذ عليها افتقارها الى ما يجعلها جديرة بالثقة، وانعدام قدرتها على التحرر من الأخطاء التي تشوبها وتقوضها”، لكن ما يعتقده الرواة هو بالفعل “واقع يوازي تاريخية ما حدث حقيقة”. ويجد رباح أنّ العديد من النقاد يدعون أنّ التاريخ الشفوي عصي أساساً على البرهنة، لأنه يتجذر في سرديات شخصية نجد لها نقيضاً في الشواهد البرهانية النصية التي يمكن في العادة مراجعتها وضبطها. لو نظرنا إلى الأطر بطريقة واقعية، لوجدنا أن التاريخ الشفوي لا يزال يكافح لاكتساب الاعتراف عينه الذي حققته المحفوظات المخطوطة- على نواقصها وثغراتها. ولعل أفضل ما ارتضاه العالم الأكاديمي بشأن هذا التاريخ، هو الإقرار بأن المصادر الشفوية، هي جوهرياً، ذات طبيعة تكميلية.

صنايعية:

يبيّن رباح أن بروز العداوة الدرزية المارونية لم يكن تطوراً مفاجئاً، وقد لا يجد له أصلاً تعليلاً في العامل الطائفي، تماماً كما يصعب عزوه الى حلول الامبريالية أو إخفاق التنظيمات في تحديث السلطنة العثمانية وتمكينها… فالصورة التي كونها الدروز عن الموارنة في جبل لبنان، ودرجوا على رعايتها حتى ترسخت في ذاكرتهم الجماعية، تبرز هؤلاء الجيران كفلاحين متذللين ادخلوا إلى المنطقة للقيام بأعمال روتينية لا تليق بالمحاربين. وبحسب الدروز، بدأت هجرة الموارنة الى الجزء الجنوبي من جبل لبنان، في القرن السابع عشر، بتشجيع من الأمير فخر الدين المعني وحمايته، لتلبية الحاجات الاقتصادية، “ولم تكن من باب السماحة والسخاء”، بل كانت استجابة لحاجة اقتصادية وسياسة. فالحملات العقابية العثمانية المتتالية بحق الدروز المتمردين، كانت انعكست سلباً على وجودهم الديموغرافي في الجزء الجنوبي من جبل لبنان… وثمة عامل طمأن الدروز الى وجود المسيحيين في مناطقهم، كمُن في أن السلطات العثمانية، التي لطالما فضلت تعيين مسلم يتولى إدارة شؤون ممالكها المحروسة، ما كانت لتوافق على ترقيهم الاجتماعي والسياسي، وبالتالي أمست حظوظ المسيحيين قليلة للغاية. لاحقاً، تبدّلت الأمور نسبياً بعد نمو العلاقات التي أرساها فخر الدين مع تجار الجمهوريات الايطالية، لكن الدروز ظلوا يصرّون على وسم المهاجرين الموارنة بـ”الصنايعية”. ومع مرور الزمن، طور الرعايا المسيحيون، من خلال الكنيسة المارونية، علاقات مع الإرساليين الإجانب المختلفين الذين كانوا يعملون في الامبراطورية العثمانية، فإذا بهؤلاء يشجعون الموارنة على التمرّد على “أسيادهم الدروز” وعلى التقليص من إقطاعهم. وبحسب السيكولوجية الدرزية الجماعية، فإن الكنيسة المارونية قدّمت الدعم لبشير الشهابي الثاني والذي سرعان ما ارتد على حليفة السابق بشير جنبلاط، وكان، وهو من أصول اسلامية سنية قبل تحوله الى المسيحية، يتمسكن ليتمكن، بحسب التعبير الشائع.

كان من شأن بروز محمد علي باشا، والي مصر، وتنامي تدخله في الشؤون الداخلية للمشرق في العام 1831، ان أرخيا بنتائجهما على جبل لبنان، فالدعم المالي الذي قدمه محمد علي للأمير بشير، مكن الأخير من فرض نفسه كحاكم على جبل لبنان. فاتّخذ اجراءات اثقل بموجبها كاهل “الأسياد الإقطاعيين” بالأعباء المالية. انزلقت الأمور إلى مواجهة بين البشيرَين في العام 1824، وادت الى هزيمة بشير جنبلاط وحلفائه اليزبكيين، الذي اعتقلوا على يد والي دمشق، وسلموا الى والي عكا، وبناء على إصرار الأمير بشير، كان الإعدام لاحقاً من نصيب كل من الشيخ بشير والشيخ امين عماد. لم تفعل الأحداث التي تلت إعدام جنبلاط إلا تعزيز مفهوم الدروز بشأن بشير الشهابي الذي بدا لهم خارجاً للقضاء عليهم بالفعل. ولم يغفر الدروز للموارنة خيانتهم وتعاونهم مع المصريين.. رأوا في أفعالهم هذه تهديداً ليس لوضهم الاقطاعي وحسب، بل لوجودهم كمتّحد. وفي المحصلة، أدى انهزام المصريين على أيدي القوات الانكليزية التركية الى إنزال بشير عن كرسي الإمارة والنفي. وخلال العقدين التاليين تحول جبل لبنان الى ساحة للعداوات المريرة والمناوشات المتوترة بين الدروز والموارنة، تفاقمت حتى تفجرت في النهاية العام 1860، في حرب أهلية شاملة…

ورغم أن لكل منهم هوية جماعية لها خصوصيتها، الا أن الدروز والموارنة ما كانوا بالضرورة مرصودين للتصادم. لكن أحداثاً ومراحل حاسمة قادت مع ذلك هذين المتحدين إلى تصاعد تدريجي للتوترات، التي نشطت وتكاثرت فولدت صراعاً حربياً يظهر كيف أن الهيكلية التاريخية المركبة لكلا المتحدين واعتمادها الرابط الدائم بين الأحداث الجارية في الحاضر بماض متخيّل، “حالا دون نجاحهما في طي خلافاتهما وتجاوزها”.

الحرب الأهلية:

ستتكرر اسطوانة 1860 بين الدروز والموارنة خلال الحرب الأهلية(1975- 1990)… وسيتكرر مشهد بشير جنبلاط، والمشاهد الانتقامية، وفكرة “التهديد الوجودي”. وتنقل الكاتبة برناديت شينك (“كمال جنبلاط -التراث العربي الإسلامي ودور الدروز في مفهومه لتاريخ لبنان” – دار النهار) أنه حين زار الزعيم الدرزي كمال جنبلاط الرئيس السوري حافظ الأسد ذات مرة، قال له: “لنتخلص من حكم الموارنة الذي بدأ منذ 140 عاماً”. وما كان من الأسد إلا ان استعملها ضده في تبرير الدخول السوري إلى لبنان في العام 1976، قائلاً عن الحرب بين الحركة الوطنية والجبهة اللبنانية “انها ليست حرب يمين أو يسار، بل حرب ثأر عمرها 140 عاماً”. وغداة اغتيال كمال جنبلاط العام 1977، أطلق العنان لسلسلة من الأعمال الانتقامية، ذهب ضحيتها مسيحيون في كل من الشوف وعاليه، و”كانوا، لسخرية القدر يحملون بطاقات عضوية في حزب جنبلاط”. إن الدروز الذين ارتبكوا هذه الفظائع كانوا بحسب رباح ينصاعون في اندفعاتهم لاعتبارَين اثنين. إذ، وعلى الرغم من تجلي اليد السورية الطولى في مقتل جنبلاط، الا أن الموارنة أو المسيحيين هم من ذهبوا في طلب الجيش السوري، في العام 1976، وبالتالي، بات الدروز ينظرون الى الموارنة بوصفهم شركاء في الجريمة. أما الاعتبار الثاني، فيكمن في المجازر التي ارتكبها المسيحيون بحق الفلسطينيين في تل الزعتر والكرنتينا، فما كان من جنبلاط نفسه مع شيخ عقل الموحدين الدروز محمد ابو شقرا إلا أن بدأ بالطواف في قرى الجبل ساعياً الى وقف سفك الدماء…

غيّر اغتيال جنبلاط الأحوال كلياً في جبل لبنان، بسبب زوال ديناميات التعايش الدرزي المسيحي التي كانت قائمة فيه. والملفت خلال حرب السنتين أن الدروز أقصوا أنفسهم من العنف الضاري من أي طائل. كان كل من كميل شمعون وكمال جنبلاط يعي تمام الحاجة الى النأي بجبل لبنان عن الحرب… لكن الطريقة التي ارتقى بها بشير الجميل الى السلطة والمسار الذي وضع له خريطة تمكنه من تحقيق أهدافه، يقول رباح، تسببت ببالغ الضرر في سيرورة حرب الجبل. فهذا(أي بشير الجميل) الخارج على حزبه مختطاً لنفسه مسلكاً مستقلاً، جعله في عيونه أعدائه “تهديداً وجودياً صارخاً”. رأت غالبية الدروز في بشير الجميل المغالي في مطامحه، “تجسيداً ثانياً لبشير الثاني، الذي أنهى السطوة الدرزية على سياسة جبل لبنان، وقضى على الاقطاعية بالالتزام، أو ما يسمة بالمقاطعجية، والذي، وهنا مكمن الاهمية القصوة- قتل قائدهم بشير جنبلاط”.

على نحو موازٍ، عادل تحالف بشير الجميل مع اسرائيل، في الوقت عينه الذي كانت جيوشها تغزو لبنان، تعاون بشير الثاني مع القوات الغازية لمحمد علي باشا (في العام 1831) التي استعملها لسحق مناوئية من المسيحيين والدروز على السواء. ومن بعد انقلاب المسيحيين على الأسد، وهم الذين طلبوا منه الدخول إلى لبنان، ومن بعد اغتيال كمال جنبلاط، صار الأسد حليف وليد جنبلاط في حرب الجبل، التي أفضت الى توازنات جديدة في الشوف وفي الحكم اللبناني.

يقول رباح “أظهرت حرب الجبل أسوة بما سبقها من أحداث أنّها كانت حرباً يتوقّع منها الكشف عن الهوية الجماعية التي سيكون النصر من نصيبها.. وما إن وصل القتال الراهن الى خواتيمه، حتى راحت السلطة المركزية القائمة في صلب المتحدين الدرزي والماروني تبحث عن “أماكن للذاكرة” تكون فاعلة بحيث تناط بها مهمة التشجيع على الالتفاف على الجماعة، وعلى إعادة صياغة الذاكرة المتحدية وضبطها او تكييفها مع الواقع القائم بما يمليه من ملزمات مستقلبية. ويستنتج رباح كما قال في حديث صحافي “أن المشاركين في الحرب لم يستخدموا فقط الرصاص في معاركهم، بل لجأوا أيضًا إلى السلاح الأخطر على الإطلاق، وهو سلاح الذاكرة الجماعية. لطالما اعتبر الباحثون المتعمّقون في الشؤون اللبنانية أن الطائفية أو التدخّل الأجنبي من الأسباب التي أدّت إلى نشوب الصراع، متجاهلين كيف عمدت مراكز القوة على اختلاف الطيف الطائفي إلى الحفاظ على الذاكرة الجماعية واستخدامها لتعبئة قواعدها الشعبية، بغضّ النظر عن الطائفية أو التدخّل الأجنبي”.

يمكننا ختم هذا العجالة، بأنه بعد انهاء الحرب الأهلية، كثُر السؤال: كيف نؤرخ الحرب؟ السؤال أتى بعد العفو العام ومحاولة طمس الذاكرة من السلطة اللبنانية، وفي المقابل تعددت الآراء في تفسير الحرب، فثمة مَن وصفها “بالأهلية”، أو “الهمجية”، أو “حروب الآخرين على أرضنا”، أو “الحروب الملبننة”. بالمحصلة سيبقى لبنان رهن أسئلة الحرب، التي لا يفارق شبحها أروقة السياسة والمجتمع.

* كاتب صحفي وناقد لبناني ورئيس القسم الثقافي في صحيفة المدن

المصدر: المدن