آرام أبو صالح

في الثامن من آب (أغسطس) 2012، نشرت جريدة هآرتس الإسرائيلية تقريرًا عن خلايا المقاومة السورية المحليّة في الجولان السوري المحتل في سبعينيات القرن الماضي. عندما قرأتُهُ، رأيْت نفسي كيفما يرونني هم؛ المُسْتَعْمِرون. اسم التقرير بالعبريّة كان: «كُنّا أَعيُن سوريا».

هذا النّص مستوحى من شهادات عدّة لسوريين وسوريّات في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، منها التي عايشتها، ومنها التي سمعتها أو قرأتها، وحملتها معي ولم تفارقني. قد تختلط الضمائر في النص، لكثرة الشّهادات، ولمحاولة دمجها سوية، في صيغة متحدّثٍ واحد، وقد أكون جلبتُ إلى النّصّ بعض السّراب، فأكثرنا لا يتذكّر بوضوح بعض التفاصيل، وذلك كطريقة للتعامل مع قسوتها… لا نتذكّر لأن الإنكار والنفي إلى اللاوعي هو ميكانيزم إنسانيّ بتميّز. عندما لا نتذكّر حين الكتابة، نحاول مَلء الفراغات؛ لمحةٌ من هنا، وشعورٌ من هناك، نبني الرواية الكاملة، نرمّمها، فالتّاريخ روايات، والروايات تختلف بكيفيّة ملء الفراغات فيها. قد أُغفِلُ بعض التفاصيل هنا وهناك، من باب الغفلة والسهو، أو من باب التّقيّة التي لا زالت تقيّدني، وتقيّد جميع شخصيّات هذا النّص. على أمل أن يأتي يومٌ أُغلِقُ فيه هذين البابين الى الأبد.

في بداية الأمر، أردتُ العملَ على نصّ يوثّق ذاكرة المقاومة للحركة الأسيرة السّورية في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، لما تَحملهُ هذه التجربة من دلالات ومعانٍ وتواريخ منسيّة مهمّشة، أراها، مع صِغرها النسبيّ مقارنة بالتجربة السوريّة ككُل، مُلخِّصةً لكثيرٍ من مسارات الذاكرة والمقاومة والثورة السّوريّة، وهذا لرمزيّتها الكبيرة. ولكنّني، هنا، لست في صدد تقليص التجربة إلى رمزيّتها فقط، فهي، وقد مضى منذ بدايَتها 53 عامًا، جزءٌ لا يتجزّأ من الحكاية، ولأنها حكاية أشخاص معيّنين، سوريين وسوريات، منهم من فقد حياته، حرفيًا، جرّاء المعتقل، ومنهم من فقد حاسّة السّمع، ومنهم من فقد سنين قضاها في أحكام مؤبّدة، ومنهم من فقد أهلهُ وهو داخل الزنزانة، ومنهم من فقد القدرة على النّوم دون كوابيس. لأنّهم أشخاص، حرّكهم الفقدان السّوريّ الأكبر؛ فقدان الحريّة، أحاولُ هنا تكريمَ تضحياتهم في سبيل مقاومة الفقدان، ليس عبر توثيقٍ بالمعنى الحقوقيّ، بل عبر توثيق من نوعٍ آخر، من النّوع الذي يحاول منحَ القارىء عيونًا، لبضع دقائق، ترى الحياة كما رأوها هم.

إليهم وإليهنّ، إلى الشّهداء الماضين منهم، وإلى المُحرَّرين منهم، إلى القادمين والقادمات منهنّ، أهدي هذا النّص:

الاعتقال:

أذكر الساعة بشكل دقيقٍ (03:02)، لأنني كنتُ أنظر في شاشة هاتفي عندما سمعتُ فجأةً نقرات سريعة وقويّة وعالية الصوت على باب المنزل. كنتُ وحدي يومها. يبدأ قلبي بالخفقان بسرعة هائلة. ومن أصوات الأحذية العسكرية الثقيلة التي سمعتها تركض أعلى وأسفل الدرج، أدركتُ بعد مرور ثوانٍ من الرهبة التّامة أنّهم جنود.

يطرقون الباب. لا أجيبه. فيحاولون خلعه بعنف. لا أعلم لماذا، لكنّي حاولت الاختباء في مكانٍ ما في الغرفة، ولكن ما لبث الجنود أن فتحوا باب المنزل، ففهمتُ أن الاختباء يثير فيّ الرّعب أكثر من المواجهة. خرجت، وبعد محادثة قصيرة شتمتهم فيها بعبريّة فصيحة، أخذوني معهم. لم أقوَ على مقاومتهم كثيرًا. هذا أنا، بينما بعض رفاقي، يوم اعتقالهم، حاولوا مقاومة الجنود. أحدهم – وربّما أكثر، على حدّ علمي – اضطرّ الجنود لتخديره من أجل أن يهدأ عند اعتقاله (كنتُ شاهدة على ذلك. قاموا بالقوّة بوضع منديل مليء بسائل ما على أنفِهِ، حيث استنشق منهُ وفقد وعيَهُ كليًّا… وهذا أشبه بالاختطاف).

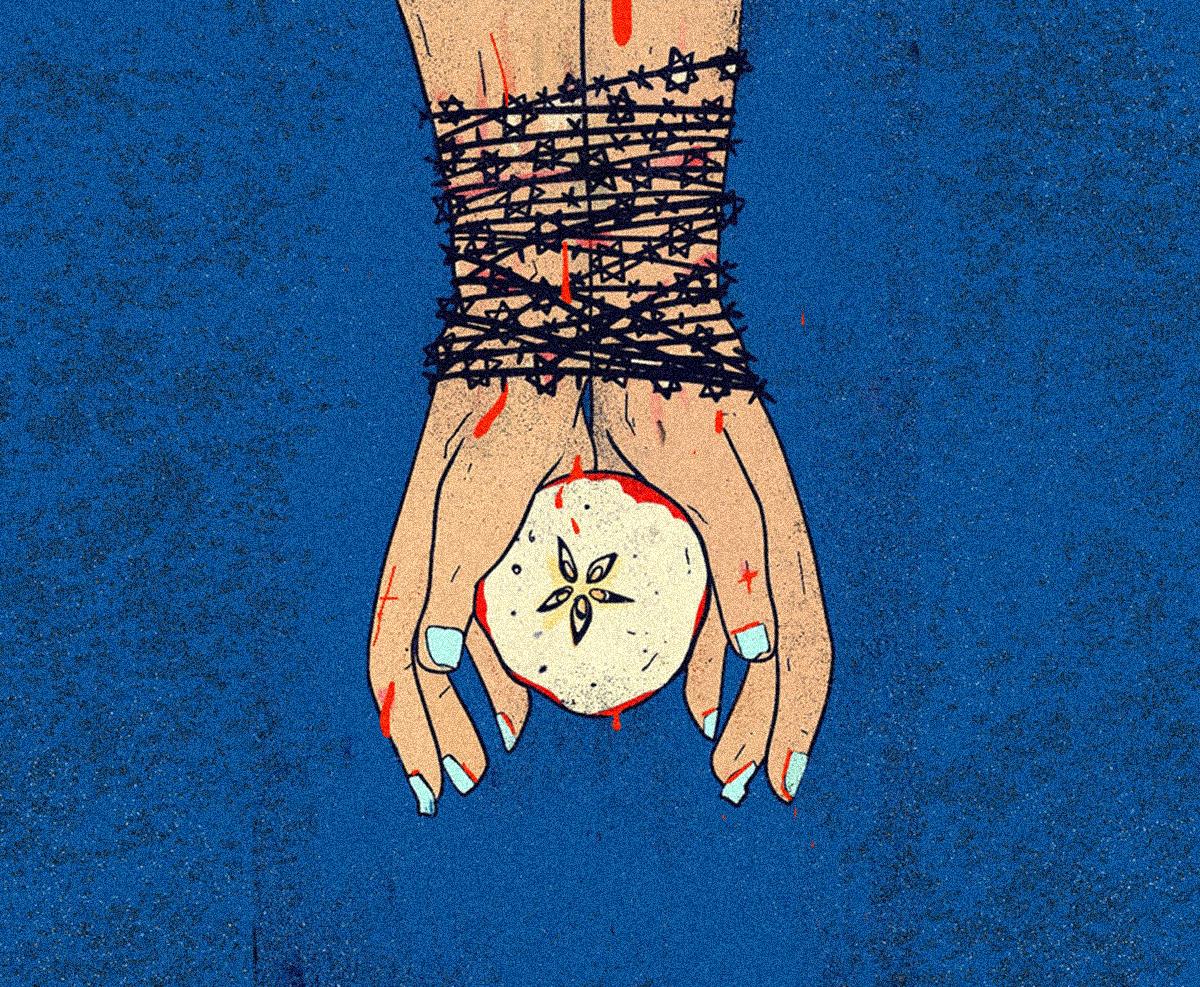

لقد فتّشوا غرفتي، فما وجدوا إلّا بعض الكتب، وعلم الثورة السورية، وعلم فلسطين، وقصيدة لمعين بسيسو معلّقة على الحائط. عندما وضعوني في الجيب العسكريّ، لم أخف. ضربتني عندها برودة أعصابٍ وسيطر عليّ هدوء مخلوطٌ بتهكّم غير متوقّع، وغير معهود. لم أهتمّ لشتائمهم أو لشدّة ضيق الكلبشات البلاستيكيّة على يدي اللتين أخذتا تنزفان قليلًا.

بعد اعتقالي، ضربوني كثيرًا. ارتطم رأسي بالحائط، فنزف عُمقُ أذني دمًا. لم يحضر الإسعاف الأوليّ، ولم يسمحوا لي بزيارة المرحاض لتنظيفها. تُرِكتُ أيّامًا على هذا الحال، حتّى تَخَثّر الدّم في عمقِ أذني فسُدّت. وبعدما سُمحَ لي بتنظيفها جيّدًا، كان إخراج التكتّلات موجعًا حدّ العذاب؛ شعرتُ أن خيطًا من دماغي سيخرج مع كل كتلة. عندما أُسأَلُ عن الاعتقال، أتذكّر حقيقة واحدة: لقد فقدت 70% من حاسّة سمعي في أذني اليسرى.

معادلات الخوف:

رفيقتي ن، بنت الأسير المحرّر، هي الأكثر إثارة لقَلَقي فيما يخصّ هذه القضية، فهيَ تتأثّر عميقًا عند كل اعتقال. هي تشهد الاعتقالات منذ نعومة أظافرها، وتشكّلت طفولتها حول تحرير أسير هنا، وزيارة أسير آخر هناك، واقتحامات جيش الاحتلال لملاحقة أبناء عائلتها. وبسبب طفولتها هذه، فقد كَبُر فيها حبٌّ جمٌّ لسوريا وللفعل المقاوم، إضافة إلى خوفٍ كبيرٍ دائم هستيريّ من السّجن وتجاربه. معادلة خوف قديمة.

لا ينتهي السجن عند معاناة الأسير نفسه، وكما في كلّ سجون العالم: يطال السجن ذوي الأسير، ليتذوقوا معه معنى المعاناة والحرمان. وهكذا فإن ما يزيد من تأثّر نا العميق بأحداث الاعتقال والسجن هو الحقيقة المرّة بأن عائلات الأسرى السوريين قد واجهوا واقع الأسر والغياب والفقدان لوحدهم، في ظلّ الخوف المخيّم على باقي أفراد المُجتمع المُحتل، والإهمال المتعمّد من قبل الدّولة السوريّة. كلّ من أُسِرَ كان قد أُسرَ لكسرِهِ معادلة الخوف هذه. منذ اعتقالي، تخاف أختي الطفلة الصّغيرة من الجنود «العبريين»، وفقًا لوصفها، بشكل جدّي أكثر من أي طفل آخر في الجولان. أمّا أنا، فلا يخيفني شيء، إلّا الخوف في عينيها. معادلة خوف جديدة.

التحقيق:

وُضِعتُ بدايةً في غرفة بجانب غرف التحقيق. تمّ التحقيق معي لمدّة 14 ساعة متواصلة في اليوم الأوّل، ولمدّة 15 ساعة متواصلة في اليوم التالي، ولمدّة X في اليوم الثالث، وZ في اليوم الرابع (هناك من لبثوا شهورًا طويلة في التّحقيق). شَبحوني ووضعوا كيسًا نتنًا على رأسي. مرت ساعات طويلة متواصلة هكذا. كان الوقت في التحقيق خليطًا من الحرمان من النّوم، وطرق التحقيق العسكريّ الأخرى، كالشبح، والضرب، والخنق بالماء، وعدم السماح باستعمال المرحاض، والحرمان من الطعام وزيارة الأهل، والحرمان من الأدوية والفوط الصحيّة. إضافة إلى التعذيب النفسيّ؛ الأقسى من الجسديّ. هذه أمثلة قليلة، غير مفصّلة، لأولئك الذين يظنّون أن سجون الاحتلال إنسانيّة، خالية من التعذيب.

ولأولئك الذين يحبّون الخوض في التّفاصيل، أروي لكم: استلمني الشرطي المناوب وسحبني إلى فناء ضيق حيث استطعتُ أن أرى رفيق طفولتي مشبوحًا هناك، يداه معلقتان إلى الأعلى، وذاك الكيس القذر يغطي وجهه. لم أتجرأ على مناداته، لكنني شعرتُ بالأمان… مؤكدٌ أنه لم يعترف بشيء1.

أدخلوا رأسي في الكيس، وقيدوني ورفعوا يَديَ إلى الأعلى كوضع رفيقي. لم أتفوّه بأي كلمة، تركوني هناك تحت أشعة الشمس، لم يتكلم، وأنا كذلك. بقيتُ هناك عدة ساعات، أنظر إليه مشبوحًا. وددتُ لو يقترب مني قليلًا لأشعر به إلى جانبي، لكنني تحمّلتُ عواطفي. كان الخدر قد بدأ يتسلل إلى يديَ المرفوعتين، وبعد ساعات من الشبح في الشّمس، أدخلوني ثانية إلى الزنزانة. كان الليل. حاولتُ التمتّعَ لثوانٍ معدودة بمنظر النجوم في السماء، قبل أن تبتلعني الزنزانة من جديد.

في اليوم التالي شاهدتُ بعض الرّفاق بينما كنتُ أُخرِجُ الدلو المخصص لقضاء الحاجة داخل الزنزانة. كنتُ قد روّضتُ نفسي لتتعوّد على أصوات الصراخ والأنين والضرب القادمة من زنازينهم. بعد هذا اللّقاء البعيد، وإذ بي لم أعد أسمع الصراخ والأنين والضرب. بقيتُ عدة أيام على تلك الحال: لم يُعِرني أحدٌ أي اهتمام، كان الشرطي يُدخِلُ لي الطعام دون أن يتكلم. عندها، وفقط عندها، بدأتُ أفقد أعصابي: ما بِهم؟ لا يأتون ولا يأبهون لحالي؟ هل نسوا وجودي هنا؟ أصبحتُ أشتاقُ لأصوات الوجع والألم التي كانت تُنزِلُ بي أقسى مشاعر الرهبة والخوف. والآن، وكأنّني في مكانٍ هجره سكّانه.

أفكّر بهوس وهلوسة: لماذا لا يخرجونني إلى التحقيق؟ فليفعلوا بي كما يشاؤون، ليضربوني، ليشبحوني، وليأتوا بالكيس النتن ويتركوني تحت الشّمس الحارقة! لكن أرجوهم، ألّا يتركوني هنا ووحدتي تأكلني. أصبحتُ أخشى النوم الذي كنت أتمناه. أفكّر وأفكّر وأفكّر… ربما خانني الرفاق؟ لم أعد أسمعُ صُراخهم! لقد اعترفوا. سأخونهم أنا أيضًا… سأعترفُ بكل شيء.

الصّمت:

عندما رأيتُ رفيقي، بعد أيّام طويلة من العّزل الانفراديّ، سأَلَني: هل سينتهي هذا الجحيم؟ قلتُ: لا أعرف. وساد الصّمت.

سادَ الصّمت بشكل مدهش، فتملّكني، تمامًا كما يتملّكني الآن بينما أكتب. لم أنبس بكلمة واحدة رغم وحشيّة كل شيء. كانت القدرة الخارقة على الصّمت سبب نجاتي. أثناء الصّمت، كنتُ أزور في عقلي أماكن أخرى. كان عقلي يَفْصُل ليذهب إلى عالم آخر كليًّا.

عدم الاعتراف هو قيمة أخلاقيّة في الأسر، يتعلّمها المقاوم قبل انخراطه في العمل. هي قيمة لم يَقْدِر عليها الأغلبيّة، بسبب وحشيّة التحقيق وأساليب التعذيب أثناءه… لا لوم على من انهار، فالصّمت أصعب من الكلام بمقدارين.

لم أستطع النوم جيدًا في زنازين التحقيق. عندما خرجتُ منها، كانت أطرافي مليئة بالبقع الزرقاء، من شدّة البرد. رائحتي كانت نتنة مقرفة كادت تغميني أنا نفسي، وملابسي كانت قد اهترأت؛ لم أغيّرها طوال فترة التحقيق. لم أستطع تناول الطّعام جيداً أيضًا. كانت تحرّكاتي جميعها مكبّلة بوجع هائل في وسطي بسبب قلّة الطّعام. كنتُ أتوجّع جدًا عند التبوّل، من الضرب المُبرح على أعضائي الجائعة. كنتُ آكلُ الفاكهة التي تأتي في بعض الأحيان مع الوجبة. تفاحة واحدة أو حبّة خوخ. كنتُ كلّما أتناول تفّاحة، أبتسم، كنت أفكّر أنّ فيها خمس بذور لا ستّ، على شكل نجمة خماسيّة، كنجمات علمنا، وليست سداسيّة، كنجمة علمهم؛ كما تقول أسطورة جولانيّة حديثة.

الصمت يصبح أحد الرّفاق، أثناء التّحقيق، والأسر، وبعده. «كلّفتني» هذه المادّة سنوات من صُحبة وقُربة الأسرى السوريين، بالأخصّ الأسرى «القدامى»، الذين من شبه المستحيل سماعهم يتكلّمون عن أنفسهم. قد يتكلّمون عن الحالة، عن أحداث تتعلّق بالسّجن، عن الصفقات، لكن من المستحيل أن يشاركوا معلومات عن عملهم المقاوم (حتّى اليوم. بعد مضي نحو عشرات السنوات على العمل والأسر والخروج من السّجن)، ومن شبه المستحيل أيضاً أن يشاركوا مشاعرَ، ضعفًا، تفاصيلَ عن التعذيب الذي مرّوا به. الامتناع عن مشاركة المعلومات ناتجٌ عن انضباطهم والتزامهم وإيمانهم العميق بالقضيّة، حتّى الآن، ولكن الامتناع الثاني، هو امتناعٌ شخصيّ، لتفادي موجات الألم التي قد تثيرها الذكريات المكبوتة تلك2. أمّا الأسرى الشباب، فيتكلّمون، بمقدارٍ قليل، ولكنّهم يفعلون، في النّوادر. وفي جميع الأحوال: الصمت هو الرّفيق. صمت قاتل هذا، في بعض الأحيان. كالموتِ البطيء.

المحكمة:

في زمنٍ مواز لزمن البراغماتيّة والفردانيّة، الذي نعيشه، في زمن ملحمة المبدأ، حوكم أغلبيّة أسرى الجولان المحتل غيابيًّا، لرفضهم الوقوف للقاضي الإسرائيليّ. الوقوف احترامًا للقاضي في بداية الجلسة فعلٌ بسيط، لن يلومك عليه أحد، لكنه كان بالنّسبة للأسرى اعترافاً بشرعيّة المحكمة الإسرائيليّة. كانوا مكبّلين، مُرهَقين، متورّمين من رحلة التعذيب هذه، رفضوا الوقوف أمام القاضي، وأنشدوا النشيد الوطني السّوريّ في المحكمة. لهذا حوكموا غيابيًّا، بما يتلائم مع عدم شرعيّة المحكمة، وأضيفت سنوات على سنوات إلى أحكامهم العالية، وعوقبوا أشدّ العقوبات. لم يتم تدفيعهم غالياً ثمن فِعل تمسّكهم بسوريّة الأرض وحسب، بل دَفَعوا أيضًا ثمن التمسّك بالرمزيّة المعنويّة السّوريّة.

أمّا أنا… فوقفت…

الوحدة:

يردد أحد الرّفاق، محاولًا إقناع الشباب المليئين بالحماس، الذين لم يُسجنوا بعد، الكليشيه التّالي أمام مسامعنا: «كم كنّا وحدنا». يخبرنا أحد الأسرى «القدامى»: «معه حق».

في العام 2004، كنّا في السّجن، نحن أسرى الجولان السوريين، نُمضي أغلبنا محكوميّات طويلة، وكان الكلام الأكثر انتشارًا بين الأسرى هو عن صفقة التبادل بين حزب الله وإسرائيل. تراصصنا جميعًا إلى جانب الرّاديو لكي نسمع أسماء الأسرى المُدرَجين في الصفقة. مئات الأسماء، في مشهدٍ موجع، فيه ترى رفاقًا يُزفّون خبر تحريرهم، تاركين خلفهم أولئك الذين لم تُذكر أسماؤهم. اسماً بعد اسم، بِدءًا بأصحاب المحكوميّات العالية… حتّى انتهت القائمة. ولم يَذْكر «سماحته» أيّ اسم من أسماء الأسرى السوريين من أبناء الجولان المحتلّ. لحظة صمت تعبر بثقل، يكسرها صوت نصرالله قائلاً، بما معناه: «وأمّا بالنّسبة لأسرى الجولان السوري المحتل، فلم ندرجهم في الصّفقة، لكونهم قبلوا بحَمل الجنسية الإسرائيليّة… فنقول: فلتصطفل إسرائيل ومواطنوها!».

لمن لا يَعرف، نستطيع تلخيص قصة الجولان السوري المحتل ببساطة شديدة، كالتّالي: احتلالٌ وحكمٌ عسكري، انتفاضةٌ شعبيّة، حصارٌ وجوع وقمع وشهداء، من أجل رفض الجنسيّة الإسرائيلية; رفضٌ ما زال جاريًا، وهو جوهر المعارك الجولانيّة كلّها. ألم يعلَم ذلك «سيّد المقاومة»؟

يعود الكليشيه إلى الظهور: «كم كنّا وحدنا». (أفكّر الآن في رأسي: كم كنّا وحدنا؟ كما سائر السوريين؟ المشترك بيننا وبين سائر شعبنا أكثر من ما تخيّلت، وإن كان قليلًا، فهوَ جوهريّ، مما يجعلهُ أكثر من ما تخيّلنا جميعًا. حتّى الآن، المشترك هو فقدان الحريّة، والشعور بالوحدة. وحدة أشبه بوحدة اليتامى، يتامى الكيان السياسيّ).

يقولُ لنا الأسرى الفلسطينيون، بعد الصّفقة، وفي مناسبات كثيرة متعدّدة أُخرى: «نحن ليس لدينا دولة، ومع هذا تُفاوِض علينا فصائل عسكريّة، تُحاول إخراجنا. أنتم لديكم دولة تملك رُفاة جنود إسرائيليين! من المفترض أن تكونوا أقوى منّا… أن يكون لكم “ظهر” – وليس العكس». بعد قولهم هذا، عامةً، أو على الأقل في حالتي، يسود الصّمت. تذكرون الصمتَ هذا؟ الذي تكلّمتُ عنه أعلاه؟ لقد أغفلتُ حقيقة كونه القاسم المشترك الثالث.

أنا في زنزانة العدوّ. أسمعُ من زيارات أهلي عن مجازر النظام الأسديّ ضد الثّوّار المدنيين. قررتُ خوضَ إضرابٍ عن الطّعام، لعلّ تضامني يعبر كاسرًا حيطان سجن الجلبوع الاسمنتيّة، مخترقًا خطّ وقفِ إطلاق النّار الشائك، واصلاً درعا على الأقل. في غيبتي، في زنزانتي التي خطفتُ إليها، يغيّبني النّظام الأسديّ أنا أيضًا: عند تحرّري، لم يأتِ إلّا قلائل. تم محو اسمي من جميع السجلات الإعلامية والحكومية السورية. تم قطع مقابلة لأختي على التلفزيون السوري لذكرها إيّاي. رأيتُ اسمي لاحقًا ضمن قوائم «زمان الوصل» التي تضم أسماء مطلوبين لأفرع النظام السوري الأمنية. أنا في زنزانة العدوّ، أدفعُ سنين عمري: غائبٌ عن الجولان من أجله، الجولان الغائب عن سوريا، وسوريا الغائبة عنّي وعنه، تطلبني لتغيّبني هي أيضًا.

أضربتُ عن الطّعام ثلاثة أيّام. تَضامَنَ معي بعض الأسرى. قليلون هم أولئك الذين يفهمون الارتباط الشّديد بين القضيتيْن. لقد أُنْسِيَت الناسُ أن جسرًا مكوّنًا من أجساد شهداء الجولان وأسراه، يعبرُ بين فلسطين وسوريا. أَنزلت بي إدارة السّجون أقصى العقوبات من أجل منعي من استئناف إضرابي: مُنعت من الزيارة لمدة شهر، وفُرِضت عليَّ غرامة مالية، إضافة إلى نقلي للزنازين الانفراديّة لمدة 72 ساعة، ومنعي من استقبال أو إرسال الرسائل3.

«كم كنّا وحدنا»؛ وما زِلنا. فإن كنّا معارضين نُغيَّب عن الصّفقات والرأي العام، وإن كنا مؤيدين، نُستَغَلُّ من أجل بروبغندا الممانعة، وعلى جميع الأحوال، نُستعمَلُ، من أجل مقارنة سجون الاحتلال بسجون النظام، بحيث يطلبون منّا، أعني محبّي هذه المقارنات، أن «نحمد ربّنا على أننا سوريون تحت نعمة الاحتلال». وحدنا نُقاوم ووحدنا نُنسى. ووحدنا نقاوم أنّنا نُنْسى.

لا يرانا أحد كأناس. بيننا وبين تأنيسنا حواجز من الإيديولوجيّات والمصالح.

الكتاب:

طلبتُ من السّجّان كتابًا، قال: لدينا كتابٌ واحدٌ فقط. وجلبَ لي قرآنًا. طلبتُ من عائلتي كتابًا، جَلَبوا لي بالخلاص يا شباب لياسين الحاج صالح. طلبتُ من السّجان كتابي، فأبى إدخالهُ، قال: كتابٌ «إرهابيّ» ممنوع. قلتُ لعائلتي: أزيلوا الغلاف، ثم ضَعوا مكانه غلاف كتابٍ دينيّ. فَوَضَعوا غلاف القرآن. هكذا قرأتُ الحاج صالح في السجن.

في مرّة سابقة في السّجن، طلبتُ من السّجان كتابًا، قال: لدينا كتابٌ واحد. تريدين قرآنًا؟ قلت: نعم. هممتُ بالقراءة بالتّرتيب: الفاتحة، البقرة… وهذا هو. ما أطولَ سورة البقرة. غضبتُ. لم أنته من قراءتها. بسببها، أهملتُ الترتيب، وذهبتُ أبحثُ عن مقاطع جميلة متناثرة هنا وهناك في التّنزيل الحكيم. بسببها، لم أقرأ أكثر من سورتين… لم ألبث حتّى تم إخلاءُ سبيلي.

في مرّة سابقة أُخرى، هرّبتُ ديوانيَ الشّعريّ الأوّل بواسطة «كبسولات». في ديوان آخر هرّبتُ قصيدة، من أَسري إلى الأسرى السوريين في سجون الأسد:

للشّرطيّ هُنا وهُناكَ هَشاشَةُ عُشبٍ يابِسٍ،

لَولا أتكأَ على بُندُقيّةٍ.. تَحرسُ كثبانَ خَوفِهِما، مِن خَفقَةِ البَوحِ في أُغنِيَةٍ.

وَإِن تَراشَقا بَعضَ الشتائِمِ.. فالقَصدُ واضحٌ، ليسَ إِلاّ امتِثالاً لأَقنِعَةٍ زائِفَةٍ.

هُما التَّوأمانِ، حَبلُ سُرَّتِيهما واحِدٌ، ظِلَّهُما حَيثُ يَسقُطُ على الأَرضِ، مذبَحَةٌ تُكمِلُ مَذبَحةً4

في مرّة سابقة أخرى أخيرة، هرّبتُ مقالة سياسية نُشِرَت، فرُميتُ في العزل الإنفراديّ أيّامًا طويلة في سجن النّقب الصحراوي5.

*- من الصعب كتابة هذا النص بشكل متواصل. ربّما حتى من الخطأ. تتسارع نبضات قلبي كلّما غُصتُ في الكتابة. أرى على ما يشبه شريط ذاكرتي صورًا مغبّشة وفيديوهات بالأسود والأبيض، وأحيانًا البنيّ، لما سردته أعلاه. إن الغوص هكذا في عمق الإنكار والنسيان، ومحاولة استخراج حقيقة مكتوبة ذات جماليّات أدبية، يُرعبني. تكاد مياه الذكريات ودلالاتها تسلبني الاكسجين. بُحورُ الذّاكرة الألميّة هذه واسعة، ولن أفيها حقّها أبداً. هذا النّص في نهاية المطاف، يسردُ جزءًا من قصّتهم، التي هي جزءٌ من قصّتي… قصّتنا جميعًا… في محاولة لدمج الشخصيّ بالجمعيّ، لأن نفسي لا تسمح لي بتحقيق كلٍّ من الشيئين على حدى: لا أستطيع الكتابة عن نفسي، ولا أستطيع الكتابة عنهم. أخافُ، في الحالتين، ألّا أُنصفَ الجهتيْن. الإنصاف، هو الهدف هنا، وهناك.

1. هذا المقطع مُهدى إلى تضحيات الرفيق الأسير المحرر أيمن أبو جبل، ومستوحى من مذكّراته في السّجن.

2. إلى من علّمني أهميّة الحب في معادلات القضايا، إلى من ذَرف دمعة رجل واحدة أمامي، لن أنساها؛ إلى الرّفيق يوسف أبو شكيب.

3. إلى البوصلة، الأسير المحرر وئام عماشة.

4. إلى الصّديق الغالي، قبل كلّ شيء، الرفيق الأسير المحرر ياسر خنجر. هذه قصيدة له، منه في سجنه الإسرائيليّ إلى السوريين الأسرى في سجون نظام الأسد، عنوانها «بين زنزانتين».

5. إلى الأسير المحرر صدقي المقت، رغم كلّ شيء.

المصدر:: الجمهورية.نت

التعليقات مغلقة.