(نشـرة داخليـة خاصة بالأعضــاء)

الاتحاد الاشتراكـي العربـي حرية * اشتراكية * وحدة

في سوريــة

(3/3)

في أعقاب الحرب العالمية الثانية بل وقبل ذلك عند اقتراب نهايتها، كنا مشدودين إلى مسائل استقلالنا الوطني، فلم يشغلنا كثيراً ما كان يجري هناك على ” البوابة الشرقية ” للوطن حين مد السوفييت وجودهم إلى إيران وأقاموا جمهوريتهم الأذربيجانية الديمقراطية في تبريز وحولها، حين أعلن القاضي محمد بتاريخ 22 كانون ثاني عام 46 في مدينة مهاباد قيام أول جمهورية كردية مستقلة وحين وضع تشكيلات جيشها تحت قيادة الملا مصطفى البرزاني الذي انضم إلى تلك الجمهورية بعشيرته الوافدة من العراق وبمقاتليه.

ومن المفيد أن نسترجع الآن ذكريات تلك التجربة للحركة الوطنية الكردية لما لها من دلالة، ولما تعطيه من دروس، ففي النصف الأول من عام 41 وبعد إسقاط ثورة رشيد عالي الكيلاني وقع العراق كله تحت الاحتلال البريطاني من جديد، وفي آب من العام ذاته تم احتلال إيران حين دخلته الجيوش البريطانية من الجنوب والسوفييتية في مقابلتها من الشمال. وبقيت منطقة كردستان الإيرانية شبه طليقة بينهما، وتمتع سكانها بقدر من الحرية في إدارتها ذاتياً. وهنا أخذ عدد من القادة الوطنيين الأكراد وزعماء العشائر الكردية في تركيا وإيران والعراق يتلاقون حول فكرة إقامة دولة ” كوردستان الكبير ” لحسّبانهم أن معطيات الحرب الدائرة وقربهم من السوفييت والحلفاء تقدم فرصة مواتية، ووقعوا ميثاقاً فيما بينهم بهذا القصد في تشرين الأول عام 1944. وذهب وفد منهم برئاسة القاضي محمد إلى مدينة ” باكو ” في دعوة من الاتحاد السوفياتي، وهناك حاول المسؤولون السوفييت إقناعهم بأن مثل تلك الدعوة التي ينادون بها لقيام وطن كردستاني موحد ومستقل مازالت سابقة لأوانها، وهي غير واقعية ولا ممكنة ما لم تنتصر ” القوى الشعبية ” في تركيا والعراق بعد إيران. وكانت توجيهات السوفييت أن يقّنَع الأكراد في الوقت الحاضر بنوع من ” الإدارة الذاتية ” لكردستان إيران في إطار ” جمهورية أذربيجان الديمقراطية ” التي سيقيمونها وشيكاً في شمالي إيران تحت حماية الجيش الأحمر، ولكن ما أن استولى الأنصار الشيوعيون على السلطة في تبريز في منتصف تشرين أول عام 1945 وأعلنوا قيام ” تلك الجمهورية ” إلا وأخذ الأكراد يُرتبون أمور جمهوريتهم المستقلة، فأعلنت حركة ” كومالا ” التي كانت على رأس الحركة الوطنية الكردية هناك تحولها إلى ” حزب كردستان الديمقراطي ” برئاسة القاضي محمد الذي كان قد انضم إليها. ومع إطلالة عام 46 قامت جمهورية مهاباد المستقلة، ولكن سياسة التوازنات الدولية والضغوط التي مارسها الحلفاء الغربيون على الاتحاد السوفياتي، جعلته يسحب جيوشه وجمهوريته الناشئة من إيران، وعاد العلم الإيراني يرفرف في مدينة تبريز، وقبل نهاية عام 46 بأيام، اقتحمت الجيوش الإيرانية معززة بالدعم البريطاني مدينة مهاباد. فقتلت من قتلت وشنقت القاضي محمد ومن معه، وقام الملا مصطفى البرزاني وما بقي من جيشه وعشيرته بانسحابهم الطويل إلى أرمينيا السوفيتية حيث أقام لاجئاً إلى أن عاد إلى العراق أيام حكم عبد الكريم قاسم، وهكذا انتهت تلك الجمهورية الكردية لتبقى في الأذهان تجربة وذكرى.

ومرت بعد ذلك سنوات سكتت فيها أو كادت، التفجرات الثورية في المناطق الكردستانية، إلا بعض التحركات والعصيانات المحدودة، لتحل محلها نشاطات سياسية وتشكلات حزبية، أخذ الكثير منها بالتمركس أيديولوجياً، كما خضعت لعمليات الانقسام والتعدد من غير أن تصل إلى صياغة ناجحة لوحدتها الوطنية. وبعد أن كان تركيز القوميين الأكراد على كردستان تركيا بعد الحرب العالمية الأولى، ثم على كردستان إيران أثناء الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها، أخذت تحركاتهم واهتماماتهم بعد ذلك تنصب على كردستان العراق، حيث أخذت تتوالى المطالب والعصيانات وحركات التمرد على السلطة المركزية. ولكن المسألة الكردية لم تأخذ تطرح نفسها في العراق بشكل ملحّ وحاد إلا بعد ثورة 14 تموز عام 58 وسقوط الملكية.

وفي الحقيقة الزمنية التي مرت بين سقوط جمهورية مهاباد في إيران وقيام جمهورية عبد الكريم قاسم في العراق، وقعت تغيرات كثيرة وأحداث في منطقة الشرق الأوسط، استحوذت على كل مشاعرنا واهتماماتنا. لقد وقعت ” النكبة ” في فلسطين وقام كيان إسرائيل الصهيوني وسقطت نظم عربية وتحركت الانقلابات العسكرية، وجاءت ثورة يوليو تموز في مصر عام 52 لتحّدث التغيير الكبير. ونهضت حركة الجماهير العربية أي نهوض وراء أهدافها في التحرر الوطني والتحرير، وفي التقدم والوحدة، ووجدت في جمال عبد الناصر قيادتها التاريخية، وفي مصر عبد الناصر مرتكز ثورتها القومية الديمقراطية. وبعد أن تحقق أول إنجاز كبير لحركة التحرر العربي في تأميم قناة السويس ودحر العدوان الثلاثي عام 56، واقتلاع أعتى ركائز الاستعمار القديم من المنطقة، اخترقت تلك الحركة مقومات كانت للنظام الشرق أوسطي ولهيمنة الامبريالية، وأخذت تدفع دفعاً حثيثاً على طريق الوحدة القومية، ونجحت تلك الخطوة الثورية الرائدة في إقامة وحدة مصر وسورية، ودمّرت حلف بغداد في بغداد ووضعت القطر العراقي بثورة 14 تموز على طريق التحرر والوحدة. ولكن أمام هذا الدفع الجماهيري الثوري الوحدوي التاريخي، قامت تناقضات، وافترقت قوى وطنية كانت مؤتلفة، وتجمعت قوى حول حكم عبد الكريم قاسم وتجمعت مصالح فئوية أخذت تدفع به إلى الارتداد عن طريق الوحدة وتُغذي ما عنده من نزعة إقليمية وفردية. وأخذت تغّريه بأمجاد الزعامة الوحدانية والمزاودات التقدمية، وهنا جاءت المسألة الكردية تطرح نفسها من جديد على النظام العراقي، منذ أن جاء الدستور المؤقت في 27 تموز، أي بعد أيام من قيام الثورة ليقول ” بضمان الحقوق القومية للعرب والأكراد في إطار الوحدة الوطنية للعراق “. ولقد حاول النظام القاسمي (وكان أول نظام انفصالي قام في وجه المد الوحدوي) أن يكسب الحركة الوطنية الكردية إلى جانبه إقليمياً بعد أن حظي بدعم القوى الشيوعية، ومضى إلى تدمير وسحل القوى القومية العربية المنادية بالوحدة وبعبد الناصر، ولكنه ما أن استتب له الأمر إلا وتحول ضدها لتتلقى منه أقسى الضربات حين دمّر في حملة واحدة أكثر من أربعمائة قرية كردية على رؤوس سكانها. وفي ربيع عام 1959، أخذتُ أنشر مقالات وتحقيقات صحفية في جريدة ” الجماهير “، كما كتبتُ قبلها في جريدة ” الصحافة ” في لبنان، ضد نهج نظام عبد الكريم قاسم الإقليمي والانفصالي وضد الشيوعيين الذين دفعوا به في هذا الاتجاه وتحالفوا معه. وكان بين ما تناولتهُ بالبحث حينها المسألة الكردية. وأخذتُ أحذر مما يدفع إليه نظام قاسم من إقامة تناقض وصراع، بين التيار القومي العربي الوحدوي والحركة الوطنية الكردية، وكان تركيزي على ذلك بخاصة عندما قامت ثورة ” الشواف ” في الموصل ضد انفصالية قاسم، وعدتُ فيما كتبت إلى ذكريات التجربة التي مررت بها عام 41 في العراق، وأكدت على ضرورة أن يقف الوحدويون العرب موقفاً واضحاً من المسألة الوطنية الكردية، وأن يقفوا موقف الإيجابية والدعم لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي، وليوجدوا صيغة تحالف وتعاون مع القوى الوطنية الكردية، موضحاً أن طريق الوحدة العربية، وأن انضمام العراق إلى الوحدة القائمة بين مصر وسورية، سيعطيهم فرصاً أوفى لتحقيق أمانيهم القومية. وأشد ما آلمني حينها ما وجّه إلي من لوم وانتقاد على الموقف الذي اتخذته، من عناصر بعثية وقومية، وبعضها جاءني من عسكريين كان لهم فيما بعد أدوارهم البارزة في التغيرات التي وقعت، وأنظمة الحكم التي توالت.

وأدى نظام عبد الكريم قاسم الدور السلبي الذي أُريد له أن يؤديه حتى نهايته. وعندما ضرَب حزب البعث في العراق ضربته الصائبة في 8 شباط عام 63 تحت شعار الثأر للانفصال، دُعيت بعد أيام قليلة من قيام ” ثورة رمضان المباركة ” إلى بغداد، ولستُ هنا بصدد سرد الانطباعات التي تولدت عندي عن مجريات الأحداث حينها، ولكنني رجعت إلى تلك الذكريات لأقف عند حادثة واحدة تتعلق بموضوعها، فلقد خلوتُ مع بعض الإخوة بنائب رئيس حكومة الثورة المرحوم علي صالح السعدي وهو على أهبة السفر إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الناصر لحضور احتفالات ذكرى الوحدة في 22 شباط. وطلبنا منه أن يوضح لنا النهج الذي تعتمده هذه ” الثورة ” في العلاقات الوطنية الداخلية والعلاقات العربية، ومسائل الوحدة. وبعد أن أوضح ما أوضح سألته: ماذا أنتم فاعلون تجاه الأكراد والمسألة الكردية في العراق؟ وكان توضحه بهذا الشأن ما يلي: ” لا أكتمكم أننا قد اتصلنا قبيل الثورة، بزعماء الحركة الكردية لنضمن هدوءهم عند قيامنا بحركتنا، وليؤيدوا ثورتنا. ولقد قطعنا لهم عهداً بتحقيق مطمحهم في الحكم الذاتي. ونحن مُصممون على تحقيق بعض من مطالبهم، فإن قبلوا كان بها وإلا فنحن قد رتبنا أمورنا بحيث نستطيع القضاء على تمردهم والانتهاء منهم في مدة اسبوعين أو ثلاثة أسابيع “. واعترضتُ عليه وقلتُ له أرجو أن تكونوا أكثر وضوحاً، فموقفكم من هذه المسألة معيار وطني وقومي أساسي، وكلمة إرضاء بعض المطالب لا تكفي ولا تضعُ حلاً، أما تصور القدرة على الإجهاز على ثورتهم فذلك عينُ الخطأ، كما وأني أراه مستحيلاً لا في أسابيع بل ولا في أجيال، ومثل هذا التفكير لا يُطمئن أبداً. وكان وعده ” خيراً سيكون ” وأقلعَ مسافراً. وبعد ذلك بأقل من شهرين، كانت محادثات الوحدة الثلاثية في القاهرة. وكان في رفقة الوفد العراقي الرسمي وفد استشاري ملحق من قادة الحركات الوطنية في العراق بينهم بعض القادة الأكراد وعلى رأسهم جلال الطالباني. وخلال محادثات الوحدة، وفي اللقاءات التي كانت تجري على هامشها طرح جلال الطالباني التصور التالي: ” إذا كنتم بصدد إقامة اتحاد جمهوريات كصيغة للوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسورية، فإن مطالبنا كوطنيين أكراد تبقى كما هي، أي أن يكون لنا حكمنا الذاتي في المناطق الكردية في إطار الوحدة الثلاثية، أما إذا كنتم ستقيمونها جمهورية عربية واحدة متحدة، فنحن نريد لو تصبح المنطقة الكردية إقليماً رابعاً بين أقاليم هذه الجمهورية “. ولقد كان عبد الناصر كما علمتُ مرتاحاً لمثل هذا الطرح لما فيه من تطلعات استراتيجية ومنظور مستقبلي يتفق مع تطلعاته ومنظوره، ولقد ظل الطالباني وإخوانه بعد ذلك على علاقات طيبة مع مصر عبد الناصر. إن الوحدة لم تقم لا كاتحاد جمهوريات، ولا كجمهورية عربية واحدة، وفي الواقع فإن المسألة الكردية لم تعترض سُبلها في شيء، ولقد ظل عبد الناصر مع كل ما وقع من تقلبات في مواقف الآخرين، حريصاً على أن يظل العراق متماسكاً في وطنيته وموحداً، وظل يسعى بكل إيجابية ليكون هناك وفاق عربي- كردي فيه، ولكنه ظل في الوقت ذاته يؤيد حق الشعب الكردي في الحصول على حقوقه، بل وعندما عادت الصراعات تنفجر دامية في العراق ظل يعمل للوفاق الوطني والقومي فيه، وعندما قام اتفاق السلام بين الأكراد والبعث في 11 آذار عام 1970 على أساس الاعتراف بمبدأ وجود قومية كردية وحقها في أن يكون لها حكمها الذاتي أو استقلالها الإداري في كردستان العراق، وقف عبد الناصر دافعاً إليه ومؤيداً. وكذلك كتبتُ أنا يومها مؤيداً، ولو أن بعض ” القوميين ” الغُفل أو التابعين للأنظمة، وقفوا ينددون بالإجراء العراقي ووصفوه بالتفريط في حق القضية العربية.

لقد وجدتني بحاجة لمثل هذا الاسترجاع للذكريات ومجريات ما مضى حول المسألة الكردية التي نحن بصددها لنتعلم من دروس الماضي، ولنستطيع استيعاب معطيات الواقع الحاضر الذي نتخبط فيه حول هذه المسألة وغيرها لعل هناك من يتلمس من خلالها مخرجاً وطريقاً نحو المستقبل، يخّرجنا من دوامة الصراعات التي تستنزف قوانا الوطنية، ويخّرجنا من الضياع واللاجدوى.

ويبقى أمامنا الواقع الراهن بوزنه الثقيل، ولا نملك في تعاطفنا مع قضايا تحرر الشعوب، ومع قضية تحرر شعبنا العربي ذاته وما يُفّرض عليه من تجزئة وانقسام وتابعية، وفي تعاطفنا مع المسألة الكردية كقضية من قضايا تحرر الشعوب، إلا أن نحاول فهم هذه المسألة والتعرف إلى حدودها، وإعطاء وضوح لتطلعاتها وإمكاناتها.

والحق أن المسألة القومية الكردية هي واحدة من المسائل المعقدة في العالم، فهي تتناول من ناحية الحقوق القومية لشعب متواجد كأقليات قومية موزعة في خمس دول متاخمة لبعضها وبينها حدود دولية فاصلة، وهي في الوقت ذاته تحمل تطلعات شعب يطمح إلى أن يكون أمة بين الأمم وأن يكون له كيانه القومي المستقل بين الكيانات القومية في العالم.

قضيته محاصرة بواقعه كشعب شاءت الظروف التاريخية والتحالفات الدولية أن تضعه هكذا موزعاً بين عدد من أقطار الدنيا، بل إن كردستان الأصلية والتي يحددها مؤلف هذا الكتاب في حدودها الجغرافية كأرض وطنية لهذا الشعب، وأياً ما ضيقت عليه هذه الأرض، فإنها تبقى محسومة في التحديات الإقليمية وفي الترتيبات الدولية، أراضٍ واقعة داخل أطر دول مستقلٌ بعضها عن بعض. فقضيته مازالت إذن أسيرة التوازنات والنظام الدولي، كما هي أسيرة للتوازنات والنزاعات الإقليمية، فليس حلها كقضية قومية عامة مرتبطاً بالعراق وحده ولا بالعرب كلهم، إلا في حدود، وإلا كمرحلة على طريق طويلة لم تكتمل معالمها بعد إلا إن كان في تصور بعض من يملكون حساً تاريخياً ومنظوراً تاريخياً للتغيير في هذه المنطقة من العالم وفي العالم.

إن النظام التركي قد رفض ومازال يرفض أن يكون للشعب الكردي أي وجود قومي على أرضه ولا يعطيه أي حق أو أية صفة لممارسة هذا الوجود، بل هو يسلب أبناء ذلك الشعب التسمية بالأكراد، وإذا أراد وضعاً مخصصاً لهم، فلا يقبل أن يسموا إلا بأتراك الجبال.

والحكم الإيراني فضلاً عن حملات التهجير والتنكيل المستمرة التي يمارسها ضدهم، لا يقدم لهم من حل إلا نظاماً من اللامركزية بالنسبة لمنطقتهم، ولا يعطيهم أي قدر من الاستقلالية أو الحقوق القومية، بل لا يعترف بوجودهم القومي.

ولكن يبدو أن الوفاق الذي يستكمل أبعاده اليوم بين الشعبين الكردي والعربي في العراق قد وصل إلى صيغة هي أكثر معقولية وأكثر إنصافاً من أية صيغة طرحت في الماضي، والأمل بأن يتواصل هذا النهج ويأخذ أبعاده. إلا أن الحل العراقي للمسألة يبقى جزئياً ومرحلياً، فالعراق وحده كقطر عربي لا يستطيع حمل عبء المسألة الكردية في كليتها القومية، إنه لا يستطيعه إلا في إطار أمته العربية الكبيرة، وفي إطار دولة عربية واحدة أو موحدة.

وأعود هنا إلى التصور الذي طرحه باسم إخوانه الأكراد جلال الطالباني عام 63 في القاهرة، ومن عوامل تفاؤلي لما يجري من توفيق أو وفاق في العراق، أن الطالباني وإخوانه ممن كانوا يحملون مثل ذلك التصور هم على رأس التحالف الوطني الكردي الماضي في هذا الوفاق. إن عراقاً ديمقراطياً وطنياً مستقراً منعتقاً من كابوس الحرب، يملك أن يعطي للشعبين ولكل أبناء الوطن قدراً أكبر من الحرية في كل المجالات ومن الإرادة الشعبية، ولكنه يظل لا يملك أن يعطي للشعب الكردي في إطار حدوده أكثر من الحكم الذاتي والاستقلال الإداري، ومن المساواة في المواطنية للجميع وإلا وضع وجوده ذاته في مهب العواصف التي يمكن أن تتوافد من الشمال والشرق، إلا أننا نملك تصوراً عربياً في إمكانية أن يكون للشعب الكردي كيانه القومي القائم بذاته في إطار الدولة العربية الموحدة سواء سميناه إقليماً أو جمهورية كردية. بل ونملك تصوراً في تعميم هذه الصيغة على بقية الأقليات في الوطن العربي، أي أن تكون هناك صياغة للوحدة العربية الشاملة كدولة موحدة متعددة القوميات، وأمامنا أكثر من تجربة ومن شكل في العالم لهذه الصياغة. أمامنا مثلاً دولة الاتحاد السوفياتي، بل ومن الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك عندما يكون لأمتنا كيانها القومي الموحد، وكما نص عليه دستور جمهوريات الاتحاد السوفياتي، في أن يكون للقوميات غير العربية عندها حقها في الاستقلال الكامل وفي الانفصال، إذا كانت تلك هي الإرادة الوطنية لشعبها من خلال مبدأ حق تقرير المصير، أو إذا ما وجدت صيغة أخرى لتحقيق وحدتها القومية خارج إطار الوحدة العربية.

ولكن هذا كله يبقى مجرد تصور وتوجهات ودعوة للوفاق الوطني والحوار، والمنظور أو التصور لا يتحول إلى هدف تتحرك نحوه وإلى مراحل تقطعها لبلوغه، إلا إذا كان تصوراً لقوى فعلية تعمل لتغيير الواقع الذي نرزح تحت تناقضاته، وإلا إذا كانت وراءه حركة جماهير وإرادات وطنية حرة للشعوب وهذه مسألة أخرى تردُّنا إلى مشكلة واقعنا العربي الراهن وكيف نواجهه ولست هنا في مجال بحثه فما أنا هنا إلا أمام تقديم الكتاب، فلنقرأه أولاً ولنضع وعينا القومي أمام الوقائع.

وأعود في الختام لأقول: ليعذرني مؤلف هذا الكتاب إذا ما ذهبت إلى أبعد مما قصد، أو لِما هو أكثر مما يريد، مقدراً له جهده السخي الذي بذله، منتظراً كتابه الثاني المكمل الذي وعد به حول هذه المسألة التي تبقى قضية شعب ووطن.

جمال الأتاسي

دمشق 1985

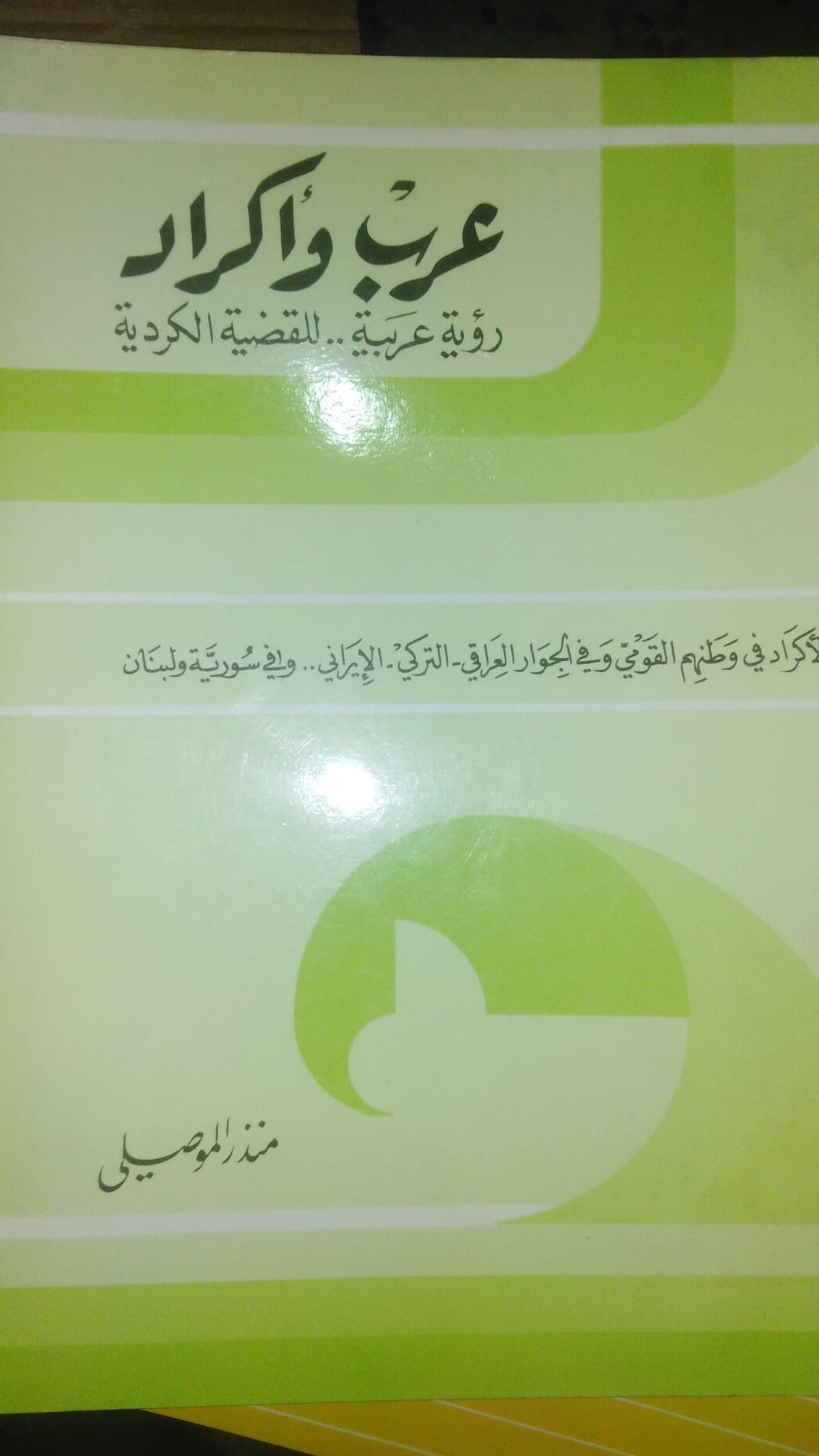

(1) كتب الدكتور جمال الأتاسي هذه المقدمة في عام 1985 عند إصدار الطبعة الأولى لكتاب الأستاذ منذر الموصلي: عرب وأكراد- رؤية عربية.. للقضية الكردية.

…………………

انتهى تقديم الدكتور جمال الأتاسي لكتاب عرب وأكراد- رؤية عربية.. للقضية الكردية

التعليقات مغلقة.