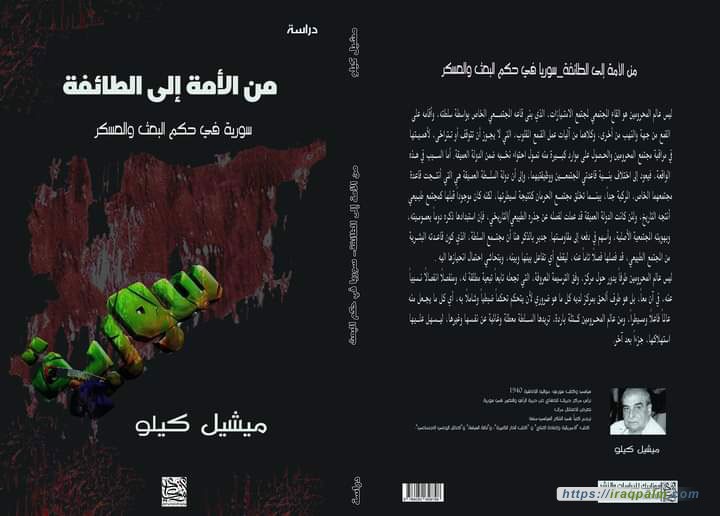

( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الحادية والثلاثون: (الفصل الحادي عشر – في فهم حالتنا).. وهي الحــلقـــة الأخيــرة من الكـتـــاب كــكـــــل

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

الفصل الحادي عشر

في فهم حالتنا:

ـ بعد حقبة تحديث قصيرة عاشتها سوريا زمن الانتداب الفرنسي، وتواصلت بهذه الصورة أو تلك إبان فترة ما بعد الاستقلال، السابقة للوحدة مع مصر، وبلغ المجتمع السوري خلالها درجة متقدمة من الانخراط السياسي والتفتح الثقافي والنمو الاقتصادي الحر، تحولت السلطة من انقلاب عام ١٩٦٣ فصاعداً إلى جهة رسمت ونفذت سياسة مغايرة، هدفها إخراج المجتمع السوري من الشأن العام، ونزع قدرته على المشاركة في مجرياته: بدءاً باتخاذ القرارات، وصولاً إلى العلاقات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، التي جرى استبدالها بعلاقات واحدية الاتجاه، حددتها السلطة انطلاقاً من حلقة ازدادت ضيقاً باضطراد، جسدتها دائرة محدودة حول من يحتل قمة نظام، يوطده ويعيد انتاجه من موقعه في رئاسة الجمهورية، ليكون باستطاعته إخراج الشعب من حقل السياسة وما يتيحه له من مشاركة في الشأن العام، وإدخاله إلى عالم طائفي/ ملّي مفوت الوعي، تقليدي الخطاب، متناحر الأجزاء، يستعيد بمعونته طغيانياً، طيفته أجهزة دولته العميقة وحدّثته أمنياً، ليملئ وعي وواقع المواطنين بما من شأنه تحويل الشعب إلى طوائف تستعيد ما كان لها من طابع أهلي في زمنها الملّي، ينفي الفردية وحقوق الأفراد في تعيين ذواتهم بحرية، ويدمجهم في جماعات تغيبهم عن أنفسهم، تعيد الأسدية إنتاجها بدأب وحرص وكثافة منذ وصلت إلى السلطة عام ١٩٧٠، في سياق نشر الأهلنة والتطييف والمذهبة في أركان وفروع المجتمع، وقصر الدولة على طائفة تماهت معها دولته العميقة، العلوية أساساً، التي تعاونت مع من اعتمدتهم كممثلين للعامة من رجال المؤسسة الأوقافية والتجار، في أحياء المدن والبلدات والأرياف، الذين ساعدوها على جعل الطائفية والمذهبية المؤدلجتين مجال التدين السائد، الذي حول الكتل البشرية القاعدية والفئات البينية المطيفة إلى أخويات مغلقة، تبعد المنتسبين إليها عن السلطة، وتمنحهم قدرات تعبوية سياسية الأبعاد، مفعمة بالعداء للأمر القائم، ولكل ما ومن لا ينتمي إلى مجالها الخاص، بما يحفل به من لغة ومفردات وأقنية تواصل سرية وخاصة، تتغذى من تقاليد معندة ومشحونة بأحداث ووقائع ورمزيات مقدسة، وبإيمان شديد بالجماعة ومرجعياتها المذهبية، التي تسوغ إضفاء روح استشهادية على تفكير وسلوك أفرادها، والدفاع عن تقلدة المجتمع، ورفض التحديث، وخاصة منه الصيغة الأمنية المتمحورة حول السلطة، بدعم من المؤسسة الأوقافية، التي نشرت من جانبها التقليد والمذهبية، في استعادة لنزعة ماضوية مشحونة بدلالات ذات معان راهنة، لعبت المساجد دوراً بارزاً في استعادتها إلى وعي تعاونت مع السلطة على تقويض مفرداته الحديثة ومضامينها، تعايشت الأسدية مع ما فيها من شحنة عنف، لاعتقادها أن استخدامها سيقتصر على المجتمع، وفاتها أن تطييفه جعل مكوناته جزءاً منها، وأن العداء لها هو، في المحصلة النهائية، عداء له، وأن الوعي المذهبي والطائفي يحمل قدراً من التوتر سرعان ما ينقلب، عند انفجاره، إلى عنف يقتحم المجال العام، فيغدو كل فرد من العامة طرفاً فيهما، وينخرط في صراع إقصائي ضد الأمر القائم. عندئذ، يتبين أن إخراج العامة من حقلها السياسي لا يعني خروجها من السياسة، بل خروج النظام من عالمها، الخاص أولاً ثم من العالم المجتمعي العام، الذي بقي دوماً على مسافة من السلطة، وعاش في عالم افتراضي يناهض عالمها الإقصائي، ويفقده الرغبة في التعايش معه، خاصة بعد يستبدله بما هو خير منه، وأكثر استجابة لهويته ما فوق السياسية في الدنيا، ويجلب له رضوان الله وجنة خلده في الآخرة.

ـ ماذا يبقى عندما يبلغ المواطن هذه الحال غير إخراج الأسدية من مجال عام صار له وخاصاً به، والعمل لاستعادة دولته الخاصة بسلاح يعتقد أنه لا قِبلَ للأسدية بمقاومته أو كسره بسلاحين هما: سلاح التدين، الذي انتشرت تعبيراته المختلفة في مجتمع الحرمان الأهلي، وسلاح الحرية، الذي شهره في وجه السلطة مجتمع مدني كان منتسبوه قد أعادوا إنتاج مواطنتهم في وعيهم، وتجاوزت هويتهم السياسية الاستبداد القائم إلى فسحة لا محل له فيها، هي فسحة الحرية، التي تماهت مع إرادة الذوات الفردية، ومنطويات الديمقراطية.

ـ باجتثاث التحديث من المجتمع، قضت الأسدية على فرص تحديثها هي نفسها، وتحولت إلى سلطة أكثر تقليدية وعداءً للحداثة من أشد قطاعات المجتمع تقليدية، لذلك كانت بحاجة إلى أجهزة دولة عميقة مزودة بكل ما هو حديث من وسائط الرقابة والقمع والقتل، وفصلت مجتمعها عن مجتمع الناس، الذي احتلت رؤوس جسور وازنة فيه، بينما شدت عصبها نزعة طائفية غطت مختلف جوانبها، وأضفت عليها هوية أيديولوجية مستوحاة من معتقدية وثنية، سابقة للأديان التوحيدية، أوهمتها أن تقديس رئيسها سيجعل منه مقدسا لدى المجتمع، وسيقصر علاقاته به على نظرة كتلك التي تعتمدها عادة الأديان الطقوسية، ورفضها الإسلام لغير المسلمين، الذين كان منهم حافظ الأسد، واستفزت عصمته تدين مؤمنين اعتقدوا أنه ينصب نفسه نبياً، مع أنه كافر أو مشرك، ولن يستقيم أمر الدين والمسلمين ما دام حاكمهم. بذلك، لم تعد مخالفته معصية، بل صارت ثواباً يناله من يجاهر بها ويدعو إليها، وأدى تقديسه عكس ما رمى إليه، لكنه اقتصر على الأجهزة بما هو أيديولوجية معادية للشعب والمجتمع، شأنه في ذلك شأن طائفيته، الكافرة، التي لا تتماهى مع طائفية المسلمين المؤمنة. لم يعد الأسد من أطلق بعبع الطائفية من قمقمه المعصوم، الذي نجح في علونة الشعب، بل صار الحاكم الذي طيفه فأنتج شروط سقوط نظامه أكثر من أي شخص آخر، مع أن دولته العميقة استماتت لطبع ولائها له بطابع عبودية عامة، لا تقتصر على أخوية سلطوية متعددة المراتب، ترى، مثلها، في خطبه كتابها المقدس، وقصره هيكلها الإلهي، ولها من التلاحم ما يكفي لإدامة وتنمية عصبويتها ولتفعيلها ضد الآخرين، وخاصة منهم مجتمع الحرمان، الذي انتفى أي إطار وطني أو مشترك يجمعهم به أو يجمعه بهم.

ـ هذا الوضع، جعل استمرار الأسدية اعتماداً على مجتمع السلطة ودولته العميقة السبب في احتجاز ما ينشده السوريون من تغيير، في ظل ظرف خاص افتقروا بسببه إلى أحزاب وقوى سياسية وازنة ومنظمة، وتنشط في فسحة سياسية خاصة أنتجتها بما لديها من برامج وخطط ضبطت نضالها. بغياب أداة التغيير، وقيادته، والوعي الثوري، كان من المحتم أن يترجم مطلب التغيير إلى صراع هويات، تتسم بطابع طائفي غالب. وكانت الأسدية قد عملت طيلة عقود أربعة لمنع أي طرف مجتمعي من امتلاك مشروع سياسي يتمتع بحاضنة مجتمعية، مهما كانت جزئية ومحدودة. وركزت جهودها على إبقاء المجتمع السوري في حال من الضعف قيدت وقوضت قدراته التواصلية، البينيه والوطنية، وعرضته لضغوط استنزافية أفادت من تناحر كياناته وتدني وتقليدية وعيها، الذي مكنها من نقل صراعاتها ضده إلى صراعات بينها، دارت في بيئة أبطلت حقوق الأفراد إلى حد قوض اهتمامهم بالشأن عالم، ودمر قدراتهم التنظيمية ومؤهلاتهم التواصلية، وخيرهم بين العيش في عزلة، وبين الاصطدام بالدولة العميقة في شروط غير متكافئة، تعرضهم لعقوبات تطال أيضاً أسرهم وأقاربهم وأصدقاءهم، وكل من يحاول الاقتراب منهم أو يتفاعل إيجابياً معهم. بذلك، عملت الأجهزة لمصادرة إرادة السوريين استباقياً، والحؤول دون رفضهم لها أو تمردهم عليها، ولإحباط ما قد يساعدهم على وعي ذاتهم كهيئة عامة لها الحق في أن تستقل نسبياً عن تمثيلاتها السياسية.

عالمان ومجتمعان:

ـ ركز النظام أنشطته على فكرة رئيسة تقول: لن تكون السلطة آمنة ما بقي للمجتمع استقلالية نسبية عنها، وإذا ما فشلت في إحكام قبضتها عليه، وإخراجه من السياسة عموماً، وحقلها السلطوي الرسمي خصوصاً، الذي يجب أن تحتكره احتكاراً مطلقاً لا تشوبه شائبة، وأن تهيأ كل ما يتطلبه تجذرها فيه من مقدمات، ويمكن أن يترتب عليه من نتائج.

ـ بعمل الدولة الأسدية العميقة لتحقيق هذا الهدف، وجدت نفسها أمام إشكالية لم تجد حلاً لها، هي أن المجتمع وعى خلال تشكله في حقبة النضال ضد الانتداب الفرنسي ومرحلة ما بعد الاستقلال، أنه يتمتع باستقلاليه نسبية عن المجال السياسي وتمثيلاته الحزبية والمدنية، ومن حقه رفض السياسات التي تتعارض مع وعودها، ومع قيمه ومصالحه الجامعة، وتمسّكه بدور الدولة المركزي في تلبية مطالبه وتحقيق مصالحه، ولذلك، يجب أن تكون لجميع مواطنيها، وليس دولة جزائية أو سلطوية من الطراز الانقلابي، الذي ألحقها بأجهزته السرية، العاملة خارج إطار وضد القانون، وتعتمد العنف والإفساد في إدارة الشأن العام.

ـ ولإدراكها أن المجتمع الموحد والمتآلف هو مصدر خطر على نظامها، وأن خطره يبقى ماثلاً لاستحالة منع هيئة مجتمعية عامة من التنامي إلى مجتمع مدني وسياسي، ووعي ذاتها ككيانية مختلفة عن السلطة، وكجهة سيدة ويصدر عنها نمط التفويض السيادي، الذي يرتبط وجود الدولة به، وبما يمثله بالنسبة لعموميتها ومصالحها، المختلفة عن مصالح أي مكون جزئي من مكوناتها، كما بالنسبة لنيل قبول المجتمع الطوعي بها كمحدد لشرعيتها.

ـ لإلغاء الخطر الصادر عن المجتمع بالنسبة لنظم الاستبداد، قرر النظام السوري إلغاء المجتمع كفاعل سياسي، بتفكيكه وتفتيته وانتفاء وجوده كهيئة عامة موحدة ومنفصلة عنه، وتحويله إلى مجتمع يرى نفسه بدلالة السلطة، التي يجب أن تبعثره إلى جماعات متناحرة، بما يحفل به من تناقضات وعناصر تخلف وتأخر، وتزوده بنمط الوعي الذي يلزمه بالتماهي معها باعتباره نمط وجوده الذاتي وليست سلطة برانية واستبدادية، وقطع صلاته البينية، بالمقابل، وبالذات المشتركة والطوعية/ الطبيعية منها، واستبدالها بأخرى قسرية وعدائية إلى الحد الذي يحول بين حملتها من جميع الفئات وبين قيامها بحراك منظم أو منسق أو مستقل حيال الشؤون العامة، ويقوض ما لا يمر منها عبر النظام، وما لا يصدر عنه، ويفرض عليها الالتزام به بعيداً عن أية أهداف عامة أو موحدة، تمليها مصالح المجتمع والشعب، التي توطد تلاحمه، وتحول دون تقطيعه إلى كتل أو طوائف متعادية، ودون استنزافه وإثارته بعضه ضد بعضه الآخر، لإرغامه على تبني ما في خطاب وممارسات النظام من عوامل مناهضة للمجتمعية، ولربط وجوده بالسلطة كمرجعية وحيدة له، بدل أن يكون هو مرجعيتها. أخيراً، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من بناء دولة عميقة تمثل مجتمع سلطة قائم بذاته، في مواجهة المجتمع غير السلطوي، المجتمعي إن جاز التعبير، الذي يتحول أكثر فأكثر إلى مجتمع حرمان ومحرومين، ويمارس دوراً يقرره المجتمع السلطوي له في كل ما يتعلق بأوضاعه، وبآليات تفكيكه وتخليفه، وأنماط وفاعليات المنخرطين فيه، ودرجة غربتهم عن الحياة العامة وشؤونها، وبقاء مجتمع السلطة، أو مجتمع الامتيازات، خارج متناولهم، وردود افعالهم.

ـ تراهن الأسدية على بعثرة مجتمع المواطنين، وتحويله إلى مجتمع حرمان، أو محرومين، يتعايش مع افتقاره إلى حقوقه، التي لن يتمكن من استعادة ذاته العامة في غيابها، بما أنها تشمل حتى حقه في الحياة، وتلغي حريته بما هي شأنه الخاص الذي يتعرف به، ومشاركته في الشأن العام، وتطلق بالمقابل يد السلطة ودولتها العميقة في بناء مجتمعهما الخاص، الذي يحتكر موارد الثروة وتوزيعها، ومصادر القوة وإنتاج المعرفة، ويسيطر على وسائل الإعلام ومؤسسات التربية والتعليم والتواصل الاجتماعي، تحقيقاً لهدفه في تعظيم الهوة التي تفصل مجتمعه، مجتمع الامتيازات والمميزين، عن مجتمع الحرمان والمحرومين، ولتكثيف قدرات الأول وتفتيت قدرات الثاني، وتسريع وتثبيت انتمائهما إلى عالمين مختلفين إلى أبعد حدود الاختلاف الممكنة، بربط عالم السلطة بدولة عميقة محدثة أمنياً، ومنتشرة في جميع مسامات الحياة العامة، وفي حياة المواطن الخاصة أيضاً، ولديها من التنظيم والأعداد البشرية ما يتيح للدولة العميقة التحكم اللحظي بهما، بما تحوّز عليه من وسائل هي أداة تشكله الرئيس، التي تفرز المجتمع إلى مجتمع امتيازات وسلطة من جهة، ومجتمع حرمان ومحرومين، من جهة أخرى. ومع أن سيرورة تشكل مجتمع السلطة تدرجي، إلا أن تسارعه بعد تطييف السلطة أضفى عليه طابع اقتلاع مجتمع خاص بالمميزين من مجتمع كان عامّاً وتحول إلى مجتمع محرومين، وبينما أمم الأول منهما مصادر القوة، التي كانت للمجتمع العام، واحتكرها، فكك وأضعف مجتمع الحرمان الذي ازداد حرماناً باضطراد. بذلك نشأ وضع اختلف عن سوابقه بواقعة أن مجتمعاً مارس الاستبداد على مجتمع آخر، وأنه لم يقصر استبداده على السلطة ووسائلها وآليات اشتغالها، كما هو الأمر في أنماط الاستبداد الأخرى، فلا عجب أن كانت الثورة السورية موجهة ضد مجتمع، وكان نجاحه يعني اسقاطه وليس التخلص من سلطته، وأن الأسدية ردت بواسطة مجتمعها، الذي يضم فئات من جميع الطوائف، مع ثقل خاص للعلويين، علماً بأن مجتمع السلطة مارس طيلة أربعة عقود ونيف سياسات قامت على النفي المدروس لمجتمع المواطنين، الذي يصل به إلى التجريد الكامل من اهليته السياسية. هذا الواقع، يجب أن يقوض قدرة مجتمع الحرمان على خوض مواجهة ناجحة مع مجتمع السلطة، وأن يجعله عازفاً عنها مهما بلغ إخضاعه من شطط وعسف.

ـ ارتبط وجود النظام الأسدي، من لحظة تشكيل مجتمع سلطة خاص به، بتفكيك مجتمع الحرمان سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأخلاقياً، واستبداله بمجتمع نقيض، لديه شعبه الخاص، الذي له من الكثافة العددية والوسائط الضبطية ما يمكنه من ممارسة تحكم كيفي ومفتوح بمجتمع الحرمان: نقيضه، الذي يجب أن يظل في حالة تبعية غير مشروطة بأجهزته، وبآليات إعادة إنتاجه بما يتفق مع مصالح وسيطرة الممسكين به، دون أن يقوم من جانبه بأي رد فعل مهما كان محدوداً، إن كان من شأنه أن يحد من حضور الدولة العميقة الشامل فيه، أو يتيح له حضوراً مستقلاً في فسحه الخاصة، مهما كان رمزياً، أو في السلطة، أو يسمح بأي علاقة بينهما تتم بدلالة مجتمع المحرومين وقضاياه . يحظر مجتمع السلطة هذا، لحرصه على بقاء علاقاته بمجتمع المواطنين على الصورة التي أرادها لها حين أنتجها، بسبب دورها المهم في توازناته الداخلية وعلاقاته الخارجية، التي يجب أن يكون حضور مجتمع الحرمان فيها تبعياً، مهما نتج عنه من إجحاف بحقوقه المادية.

ـ قرر المجتمع السلطوي أوضاع وأدوار مجتمع الحرمان، وكيفية قيام أجهزة دولته العميقة بتعيينها، لتغييب مجتمع الحرمان عن الشأن العام ومصادرة صوته وإرادته، وتوطيد انفصاله عن أفراده، وانفصالهم عنه، ضماناً لسيطرة الأسدية المطلقة على جميع مصادر قوته، ليمكن الحديث عن واقع بطابقين: العلوي منهما هو مجتمع السلطة، أو طابق السادة، أما السفلي، أو مجتمع المواطنين، فهو طابق الخدم والعبيد، فلا عجب إن اقتصر التمثيل السياسي على مجتمع السادة وحده، وحظر قيام مجتمع العبيد والخدم بأية أنشطة أو فعاليات موازية أو مقابلة لأنشطته، أو مستقلة عنها، لأن ذلك، إن حدث، يمثل فشلاً في إعادة إنتاج مجتمع الخدم بدلالة الطابق الأعلى، الذي يمتلك أعداداً كافية من المنتسبين إليه، تؤهله لممارسة أنشطة “شعبية” واسعة، يقوم بها فرع خاص بالمظاهرات، درب عناصره وضباطه على فض ما قد يصدر عن مجتمع الحرمان من احتجاجات أو أعمال مطلبية أو الاستيلاء عليها، وحرّفِها عن مسارها، بل والقيام بمظاهرات مضادة تطلق “جماهير” المخابرات أثناءها هتافات مساندة للسلطة يتخللها تصفيق منغم وغناء، كما حدث عندما حمل أفراد من الأجهزة قدر عددهم بخمسة آلاف متظاهر، كان خمسة وثلاثون منهم قد دربوا في معسكرات القابون قرب دمشق على حمل سيارة الأسد، عندما خرج من القصر الجمهوري وقصد ثانوية جودت الهاشمي في دمشق لمبايعة نفسه رئيساً للجمهورية للمرة الثالثة، فكان لحشدهم من الكثافة ما رمى إلى إثارة الانطباع بان الشعب، أي مجتمع المحرومين، هو الذي اندفع إلى سيارته وحملها تعبيراً عن حبه له، وتعلقه به.

ـ بعد إخراج مجتمع الناس من السياسة، عمل مجتمع الأجهزة لإقناع السوريين أن الأمور تجاوزتهم، ولن يكون بمقدورهم إعادتها إلى ما كانت عليه قبل انقلاب ٨ آذار عام ١٩٦٣، ولم يبق لهم غير أفضل الخيارات: الاستسلام لمصيرهم ولعجزهم عن مواجهة مجتمع السلطة وأجهزته، أو عن الانفكاك عنه وتغيير سلوكه وممارساته، والرضوخ لواقع يجعل تساهل النظام حيالهم مساوياً لهلاكه، ومثله إعادة سورية إلى أوضاعها السابقة للأسدية، التي تتعامل مع سورية وكأنها تفتقر إلى مجتمع فيحسب حسابه، أو يعترف به كمصدر للشرعية والسيادة، أو كأحد مصادرها، وكمرجعية للحاكمين، أو كواحدة من مرجعياتهم، وأخيراً، كأن مجتمع المحرومين لا يستحق أن يكون له وطن.

ـ بما أن مجتمع الحرمان لا يمكن أن يتوقف عن التحول والنمو، ومن المحال أيضاً تقويض قدرته على التواصل، فإن الأسدية تعمل لسلبه ما ينتجه تطوره الطبيعي من المبدعين، القادرين على تأهيله سياسياً، بفصلهم عنه عبر ضمهم إلى أجهزته، وخاصة منها دولته العميقة، التي ترى التطور المجتمعي من زوايا ومنظورات أمنية، وتطبق خططاً تحول دون سيره على دروب مستقلة عنها. كي لا يفلت المجتمع من رقابة مجتمع السلطة، ويذهب عائده إلى مجتمع الحرمان، ابتدعت الأجهزة آلية احتواء سياسي شامل تشبه قمعاً مقلوباً تغطي قاعدته مجتمع المحرومين، وترصد بدقة وتفصيل ما يمكن رصده من أفراده في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمهن الحرة… الخ، لتفرز الموهوبين منهم وتبعدهم عن بيئتهم المجتمعية، تمهيداً لامتصاصهم في دوائر القمع المقلوب الداخلية، ورفّعهم من طابق المجتمع الأسفل إلى طابقه الأعلى، حيث تتربع الجهة التي تشرف على ما يدور في مجتمع المحرومين من أحداث وتطورات، وتقرر الأسلوب المناسب لاحتواء من تريد إدماجهم في مجتمعها الخاص عبر دولتها العميقة، أو حزبها وحكوماتها، والمستوى الذي سيصعدون إليه أو سيتوقفون عنده، ويتفق مع قدراتهم وتقديرات الأجهزة، بحيث يضع كل مبدع وخلاق من أبناء وبنات الفئات البينية مؤهلاته في خدمة السلطة ومجتمعها، بدل أن تذهب إلى المجتمع الذي انتمى هؤلاء إليه، وتعتبره الدولة العميقة معادياً لها، إن تفاعلوا معه بإيجابية من خلال ما يمدونهم به من يقظة واعية، هددوا استقرار السلطة ووجودها على المدى الطويل.

ـ هذه الآلية في الاحتواء مصيرية بالنسبة لمجتمعيّ الامتيازات والحرمان، ولا بد من إنجاحها بأي ثمن، لأنه يضمن خضوع المحرومين، أما فشلها، فيجلب متاعب تتصل بتخلق بديل للأسدية: من مجتمع السلطة، أو من مجتمع المحرومين. في هذه الحسابات والرهانات، هناك، إلى جانب عمليات التجهيل ونزع وعي مجتمع الحرمان الذاتي، وظيفة أخرى للقمع المقلوب، هي شفط العوائد التي ينتجها مجتمع الحرمان، والضرورية لتمويل مجتمع السلطة، ودمج الموهوبين من أعضائه فيه، فضلاً عن إفقاره كمجتمع عمل وإنتاج، وتعزيز قدرة السلطة على نهبه، وإلا عجزت عن احتواء الأعداد المتزايدة من الصاعدين في القمع المقلوب، الذين يبلغ بعضهم مستويات مرتفعة في مراتبه، بما يتطلبه احتواؤهم ودورهم فيه من تكلفة عالية.

ـ لا يقتصر إخضاع مجتمع المحرومين على بعثرته وتشتيته، بل هو يُحتم إعادة تنظيم مزقه وتقويض قدرتها على مبارحة تمزقها، والنمو إلى كيانات مستقلة نسبيا، تنضوي في مجتمع طبيعي، ولضمان بقائها مجرد مزق مبعثرة ومتناحرة، تستمد وجودها من الارتباط بالدولة الأسدية العميقة، وبانحدارها إلى جمّعات لا تربطها رابطة، تحدد السلطة وظيفتها، الأمنية غالباً، حسب تقويم الأجهزة لها، ومن تختارهم كممثلين عنها بين الموالين، الذين يتسم وعيهم بالاستسلام لمن يمدهم في مجتمع السادة بأفكار ومعارف تقوي احتجاز مجتمعهم وعجزه عن التحرر من سطوة النظام، وتضعه، في الوقت نفسه، أمام خيار وحيد، هو الولاء المطلق وغير المشروط للأسد، بصفته قائد المجتمعين المعصوم، الذي يعيد انتاجهما من موقعه في قمة السلطة، ويعمل لإبطال فرص خروج مجتمع الحرمان من عبوديته، ويمنحه عوضاً عنها فرصاً مفتوحة للالتزام الشخصي به، وبسيطرة مجتمعه السلطوي على سورية، بينما يجعله يرى في أي محاولة يقوم مجتمع الحرمان بها لمغادرة تمزقه، جريمة وطنية تؤكد رغبة أفراده في استعادة مجتمعيتهم، التي قوضتها السلطة، وعليهم قبولها كما لو كانت اختيارهم الحر، فإن تعلق الأمر بالعمال، على سبيل المثال، كان من الخطورة بمكان بالنسبة لهم أن يروا في أنفسهم طبقة تحمل رسالة تاريخية ووعياً ذاتياً، وليس أفراداً يتنافسون على الرزق، لا يجمعهم أي رابط، أو يصلهم بشؤون المجتمع العام والدولة.

ـ اعتمدت الدولة العميقة أيضاً آلية تقطيع وتشطير أعادت بواسطتها تنظيم مجتمع الحرمان، وفصل أجياله الجديدة عن بعضها وإدراجها في تنظيمات تتبنى أفكاراً مخالفة لطرق عيش وتفكير أجياله الأقدم، من شأنها تقويض أواصرها الطبيعية والأسرية وترابطها العمري، وتجنيد قطاعات منها تزرعها في مجتمعها العميق، لتتمرد على مرجعياته الأهلية، وتُشيع القلق والاضطراب فيه. بالنسبة للأسدية، ليس الطلبة ولا يجوز أن يكونوا جزءاً من الشبيبة والعكس صحيح، فالطلبة فصيل قائم بذاته، ومن الضروري أن يعي ارتباطه بها كعامل توحيدي، واختلافه في آنٍ معاً عن فصائل الشباب الأخرى. وليست العاملات بدورهن من الطبقة العاملة، بل هن نساء ولا بد أن يضمهن “اتحاد” تقوده باسمهن وبالنيابة عنهن رفيقة حزبية، وإن لم تنتمي إليهن أو تقاسمُهن مصاعب العمل والحياة، وتكمن وظيفتها في حرمانهن من حق التعبير عن أنفسهن، وتوليها هي الحديث باسمهن وكأنهن انتخبّنَها أو انضممن إليها كرفيقات في الحزب. وهكذا دواليك بالنسبة إلى الفلاحين والمهنيين… الخ. كي لا يعي مجتمع الحرمان خصوصيته، وينظم شؤونه، هناك لكل فئة مهنية أو شريحة وظيفية رابطة أو اتحاد أو كيان مهني يمثله دون علمه أو موافقته، باسم الدفاع عن مصالحه، في حين تكمن مهمته الحقيقية في مراقبته وربطه بالأجهزة، وفصله عن المجتمع الذي ينتمي إليه، ووضعه تحت أعين الدولة العميقة، التي تتكفل بحجب ما يتوفر له من مقومات قد تعينه على النهوض، أو تخل بشروط علاقته مع مجتمع الامتيازات.

ـ بقدر ما تبدو الدولة العميقة مغيبة وخفية، بقدر ما يبرز حضورها ويغدو ملموساً في تقطيع وتشطير مجتمع الحرمان، وفي تغلغلها إلى جميع قطاعاته وفئاته: من أصغر وليد فيه إلى اكبر معمريه سناً، ومن العاملين إلى العاطلين عن العمل، ومن التلامذة والطلبة إلى المعلمين والمدرسين، ومن النقابيين إلى من يرفضون الانتساب إلى نقابة، ومن الأميين إلي كبار المتعلمين… الخ. بتغلغلهم في جميع مسامات مجتمع المحرومين، يحتل موظفو الأجهزة ومخبروها كل موقع وقطاع من مواقع وقطاعات النقابات المهنية، وما يسمى “المنظمات الشعبية”، و”الجبهة الوطنية التقدمية”، ويواكبون عملها على مدار الساعة، ويتولون قيادتها، ويصدرون قراراتها، ويُصغون إلى همسات المنتسبين إليها، ويرصدون نظراتهم وحركات أيديهم وشفاههم، ويتلمسون نواياهم. هنا، في هذه الوظيفة، يكمن استبداد مجتمع السلطة الشامل ضد مجتمع الحرمان؛ استبداد لا مثيل له في أي طور سابق من تاريخ سورية، سواءٌ من حيث بنيته، ووظيفته، أم من حيث حجم ما يتعرض له مجتمع المحرومين من تدابير تتخطى قمعه وإرعابه ونهبه إلى تشويه واحتجاز تطوره الداخلي، وقدراته التنظيمية ووعيه، فالاستبداد هدفه منع مجتمع الحرمان من استعادة وضعه الطبيعي كمجتمع متراتب طبقياً وفئوياً، تحكمه معايير وقيم تنظم علاقاته، وتوازناته، وتنمي حرية وحقوق أفراده، وانخراطه في الشأن العام، وحقه في المشاركة السياسية القانونية، وهو يبلغ هدفه هذا من خلال علاقة السيد/ العبد، وتزويده بمعلومات مضللة تهندس أفكاره وتقنعه أن عبوديته هي خير الأوضاع التي تناسبه. لسنا هنا إزاء استبداد تمارسه سلطة على مجتمع، بل استبداد مختلف يمارسه مجتمع يحتكر السلطة والثروة والقوة وإدارة الشؤون العامة على مجتمع سلب حقوقه، وتنهب عوائد عمله، وليس لديه أي مدخل إلى القوة والسلطة والشأن العام، في حين يُلزمه مجتمع السادة بسقف وجودي منخفض، ويزداد انخفاضه بقدر ما تتكرس فيه العوامل والمشتركات، التي لا يستطيع أحد منع تناميها على المدى الطويل، ومن أجل ذلك يواجه مجتمع السلطة هذه المعضلة بآلية إدارة الأزمات، التي سبق الحديث عنها كآلية لإدارة العلاقة مع مجتمع المحرومين، تتكفل بوقف نموه، وبابتعاده الطوعي وإلا فالقسري عن أي حراك سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي، ناهيك عن أن يكون تراكمياً ومن النوع الذي يترتب عادة على التطور الطبيعي للأفراد والجماعات، ويحرص النموذج الأسدي على بقاء تراكمه إفراغياً، يثقل كاهل المحرومين، ويحتجز أي تحول نوعي ينقلهم من العجز والهامشية والإحباط إلى إنتاج انفسهم بأنفسهم، طلباً لعلاقة مختلفة مع مجتمع السلطة، فيها انعتاقه من أخطبوط الاستبداد، والهامشية القاتلة.

ـ لا يجد مواطن مجتمع الحرمان نفسه في قبضة أجهزة تدير وتراقب جميع أشكال وصور التنظيمات التي فرضها نظام الرقابة والقمع المحّكم على سائر جوانب حياته وحسب، وإنما يخضع أيضاً لرقابة تبدو قانونية ظاهرياً، محيرة وزئبقية واقعياً، يستحيل بالنسبة له معرفة تضاريسها ومفرداتها، وفهم مسوغاتها، مع أنها تجعل منه رقماً مهملاً، وتخضعه في الوقت نفسه لألاعيب تغطي جميع تظاهرات وجوده، وتبقيه في جهل بالمدونة القانونية المعمول بها، التي يتعمد مشرعو النظام تعقيدها وتعميم أجزاء، وحجب أجزاء أخرى منها، وتعطيلها بمدونات استثنائية متناقضة معها، ليغدو ضحيتها عاجزاً تماماً عن معرفة حقوقه، وما إذا كانت له أصلاً حقوقاً ليطالب بها، علماً بأن بنودها المتناقضة أشد التناقض، والتي تبطل بعضها بعضاً، تضع حتى المحامين في حيرة من أمرهم، لا يدرون معها أية بنود تطبق في الحالات التي يتصدون للدفاع عن موكليهم من خلالها، في ظل قضاء يعتبرهم “مُدانين حتى يثبتوا براءتهم”، لكثرة ما يمكنه أن يطبق عليهم من مراسيم وقوانين وأوامر وتوجيهات وتعليمات وتفسيرات… الخ، ويتدخل في تطبيقها من دوائر علنية وسرية، تفوق تعليماتها وأوامرها الشفهية في أهميتها مدونات القانون، بينما يخلط تعاقبها السريع الحابل بالنابل، ويساعد على تنصل البيروقراطية من الالتزام بتطبيقها على مجتمع المحرومين، الذي يميل إلى التهرب منها والاحتماء بها في آن معاً، علّه يبقى بعيداً عن غريمه: مجتمع السلطة ودولته العميقة، ويتحاشى أعباءها المادية التي تثقل كاهلها دون أن تمكنّه من بلوغ حقوقه، التي نادراً ما يعترض المحرومون على فقدانها خوفاً من ردود أفعال الأجهزة، التي تُصدر توجيهات وأوامر سرية تبلّغ شفهياً لمحققيها وللقضاة التابعيين غالباً لها، مرفوقة بأحكام حول المدة التي سيمضيها المتقاضي في السجن، ولا علاقة لها بالقانون، وهي تكون دوماً أكثر ظلماً مما يحتج المحامون عليه أو يرفضونه، ومع ذلك، غالباً ما تقبل احكامهم الظالمة، خشية أن يكون بانتظارهم ما هو أشد ظلماً وأدهى. وقد بلغ عدد المراسيم والقرارات والأوامر والتوجيهات المتناقضة، التي يمكن تفسيرها لصالح السلطة حداً دفع بعض المحامين إلى كتابة إعلان ألصقوه على أبواب مكاتبهم، يتضمن جملة تحذيرية تخبر زبائنهم أن: “صلحاً خاسراً خيرٌ من دعوى رابحة”. هذه الوفرة في القوانين والمراسيم والأوامر المتناقضة، أتاحت تقديم تفسيرات متباينة لأي نص أو واقعة، بالاستناد إلى قراءة ترتبط بأمر إداري أو توجيه أو اجتهاد سري، يقوض القانون ويبطل ما فيه من حماية يمكن أن يستخدمها مجتمع الحرمان للدفاع عن نفسه ضد ما هو عرضة له من فساد وقمع. إن اسقاط فكرة القانون كمنظم للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وكضامن لحقوق المظلومين، كان حلقة فائقة الخطورة في إسقاط مجتمع المحرومين، وتسلطن قادة الدولة العميقة وتُحكمَهم برقاب السوريين، واستيلائهم على ممتلكاتهم وعوائد عملهم، كما كانت فوّضاها ضرورية للقضاء على ما يتكفل من بنودها بضمان حقوق الانسان. ومن قيض له أن يتابع ما صدر من مراسيم وقرارات لنظام السير، على سبيل المثال، سيصاب بالدهشة والذهول لكثرة عددها ودورها في ردع المواطنين وتعميم الفساد في علاقات السلطة بهم. وقد سأل مواطن ضابط شرطة عن قانون سير صدر قبل أيام من لقائهما، فاستوضحه: هل تريد شرحاً مختصراً أم مسهباً؟. عندما اختار المواطن الشرح المختصر، قال الضابط: كنا نقبل خمسين ليرة رشوة عن مخالفة المرور، أما بعد هذا القانون، فلن نقبل أقل من مائتي ليرة!. وكان النظام قد رفع رسم رخصة الصيد من ١٦٧ ليرة سورية كل عامين إلى عشرة آلاف ليرة في العام الواحد، وأرفق عدم الحصول عليها بالسجن لفترة ثلاثة أشهر فما فوق، فصار مراقبو مخالفات الصيد، الذين كانوا يقبلون عشر ليرات رشوة من الذين لا يملكون رخصة، لا يقبلون أقل من ألفي ليرة. لم يعد القانون يستخدم لرفع الظلم عن الناس وترقية حياتهم، وتلبية مطالبهم والاستجابة لحقوقهم، ولتنمية حريتهم، بل صار أداة لقمعهم ونهبهم، وتكبير الفارق بين مجتمع السلطة ومجتمع الحرمان، وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم، وخاصة منها حقهم في أن يكون لديهم حق أو قانون يحميهم.

ـ تَقصُر الأسدية المصالح العليا للدولة والمجتمع على دولة سلطتها ومجتمع سادتها، وتفصلها عن مجتمع الحرمان، المحكوم بالخضوع لتمثيله السياسي من قبل مجتمع الامتيازات، بذريعة أنه عاجز عن أن يمثل نفسه بنفسه، سياسياً ومدنياً، لافتقاره إلى مصالح خاصة به، والتزامه بمصالح مجتمع السلطة كما تتبناها الأسدية، التي لم ولن تسمح بوجود مصالح تتسم بالجزئية تبنى عليها برامج سياسية وتشكل أحزاب خاصة بمجتمع الحرمان، لن يمون لها أي هدف آخر غير التخلص من النظام، باعتماد سياسات التنافي التي يطبقها على من لا ينتمون إليه. حدد فصل الأمر الواقع بين المجتمعين مهام البيروقراطية في مستوياتها الثلاثة: السلطوية والسياسية والطائفية، وقصرها على خدمة مجتمع السلطة، بذريعة أنه محل ومنتج المصالح السورية العليا، ومن واجب الإدارة تعزيز سيطرة الدولة العميقة على الشأن العام، وفق القوانين التي سنتها بعد استيلائها على الدولة والمجتمع، وهي قانونية مهما كانت استثنائية ومجافية للقانون الدستوري العام، الذي يفترض أن صلاحيته انتهت بتخلق نظام تمثل دولة سلطته مجتمعاً خاصاً بها، وقائماً بذاته، هو المجتمع السياسي والمدني الوحيد في سورية، الذي أسقط نظامها القديم ومجتمعه، وأسقط معه قوانينه ومؤسساته البيروقراطية أيضاً، بعد أن استبدلها بدولة سلطة للمجتمع الذي كونته، منذ تداخلت مؤسساتها مع كيانات ما قبل مجتمعية، وضّعتها داخل السلطة وفي القلب من أجهزتها، فكان من الطبيعي أن تسجل صلاحياتها في مدونتها القانونية والإدارية المتناسبة مع سيطرة مجتمعها الخاص، وفي استقلال مصالحه العليا بصفتها مصالح مجتمع الحرمان أيضاً.

ـ لتضييع هذا المجتمع، ومنعه من معرفة شيفرات السلطة وجغرافيتها، تنبذ البيروقراطية الأسدية أي تراتب أو تسلسل وظيفي أو إداري، وتحرص على تداخل مراتبها واختلاطها وإخضاعها لذوي الحظوة من المرتبطين بأجهزة دولتها العميقة وممثليها، الذين قد يكونون حُجاباً أو موظفين صغاراً. كما تحرص على اتخاذ قرارات كيفية، تعصف بالأصول والأعراف الإدارية، وتصدر غالباً دون علم أو استشارة البيروقراطية، وعلى يد جهات لا تنتمي إليها، فلا غرابة إن تضارب كل قرار من قراراتها مع سابقيه، بما في ذلك القرارات التي تعالج حالات متكررة، فالأحكام يراد بها إشاعة قدر من الفوضى يتيح لقادتها وشركائهم في الدولة العميقة الحصول على رشى تضمن ثراءهم السريع. ولعل ما يجري في القضاء يُعتبر خير دليل على ما حل بمكانته ضمن الإدارة الأسدية، حيث يحصل من يدفع أكثر على الحكم القضائي الذي يريده، ويقبل القسم الأكبر من القضاة بتعاون ورحابة صدر تدخل الأجهزة القمعية في عملهم، ويعملون كوشاة لديها، ويطبقون أحكامها على المعتقلين السياسيين والمعارضين، أو يقترحون الحيل الضرورية للتلاعب بالقوانين. بالتبعية، التي نجدها في أي علاقة بين البيروقراطية والدولة العميقة، يكون من الحتمي أن يسود قدر كبير من الفوضى في علاقات الإدارات بمراجعها ومهامها.

ـ هناك مثال مفّجع أنتجته ازدواجية العمل في الأجهزة والبيروقراطية، هو انهيار سد زيزون عام ٢٠٠٢، الذي ترتب على رفض ابن شقيق اللواء محمد ناصيف، أحد كبار ضباط المخابرات والمستشار في رئاسة الجمهورية، القيام بأي اجراء لمنع الكارثة، بعد تلقيه رسالة من رئيسه الإداري تخبره بقرب وقوعها، وقوله لمن أبلغه إياها: قاعدين عم نشرب كاس، ما رح رد عليه وخليه يبلط البحر، بعدين إذا انهار السد بيخدمنا خدمة كبيرة وبيغرق عشرة ألاف “سني” ومنرتاح منهن. بعد ساعتين انهار السد وأحدث أضراراً فادحة بالأراضي والقرى الواقعة تحته، قُدرت بأربعين مليون دولار في تركية، البعيدة ستين كيلومترا عن موقعه. خلال التحقيق، تبين أن هذا الموظف أمر بملء خزان السد بثمانين مليون مكتر مكعب من الماء، بدل طاقته الآمنة التي لا يجوز أن تتجاوز الستين مليوناً، وأنه كان يقبض عشرة دولارات أميركية مقابل كل ألف ليتر من الماء “المجاني” يشتريه الفلاحون. في المحاكمات التالية، ألقيت المسؤولية على مهندس من مدينة حماه، كان قد نقل إلى السد قبل يوم واحد، ولم يكن المدير الفاسد إياه قد حدد مهامه، أو خصص له مكتباً يعمل فيه. هذا الموظف الأمني، الذي ينتمي إلى أسرة قدمت لمجتمع السلطة أحد أكثر ضباط مخابراته نفوذاً، كان يقول لوزيره حين يدعوه إلى مكتبه: “اللي بيحتاج التاني يجي لعنده”. يبين هذا المثال كم ترتب من كوارث على إلحاق العمل الإداري بالدولة العميقة، وكم حمت أجهزتها زبانيتها، التي خربت مؤسساته ومكنتهم من تجاوز وظائفهم وصلاحياتهم، ووضعتهم فوق المساءلة والقانون، لمجرد انتمائهم إلى مجتمع السلطة، الذي قام جزء رئيس من تماسكه على امتناع الأجهزة عن تطبيق القوانين عليه.

ـ توَفر لمجتمعي الامتيازات والحرمان كل ما هو ضروري لانفصال أولهما عن ثانيهما، وفي الوقت نفسه، لإلحاق ثانيهما بأولهما، رغم التزام مجتمع السلطة بجهات يرفضها مجتمع المحرومين، وتبنيه أساليب في التفكير والعيش والسلوك تجافي ما يعتمده مجتمع الحرمان، وانفراد مجتمع الامتيازات بالثروة والقوة والسلطة والسيطرة وتقرير توجهات سورية العامة، وتوزيع دخلها الوطني، فضلاً عن فرز السوريين على أساس الولاء للسلطة وليس للوطن، وتبني منظومات قيمية إقصائية موجهة ضد مواطني مجتمع الحرمان، الذي هو في الوقت نفسه مجتمع العمل والانتاج، بينما يتسم مجتمع السلطة بالطفيلية، لكونه يحكم ولا يعمل، ويعيش من الريوع والعوائد المنهوبة من السوريين، حتى ليمكن وصفه بمفردات تذكّر بظاهرة الاستعمار، الذي سيطر على المجتمعات الأجنبية، وكوّن بنية خاصة بالمعمرين، توضعت فوق بنيته وعملت لتفرض عليها أنماط تفكيرها وسلوكها، لتضمن ولاءها المطلق، وكان لها هي أيضاً شيفرات خاصة بتبادل المعلومات وإيصال الأوامر إلى منتسبيها، المنفصلين تماماً عن مجتمع الخاضعين لها. المسألة المهمة في سياق تشكل المجتمعين المتنافيين هي أن مجتمع الامتيازات لا يستند إلى القاع البشري لمجتمع الحرمان، ولا يستمد شرعيته منه، بل استند إلى قاعدته البشرية الكبيرة، المنضوية في دولته العميقة: حاملهُ وحاضنته، التي تسمح له بالتكور على ذاته كمجتمع مستقل، يتكامل مع قاع مجتمع المحرومين فيما يخص احتواء من يشفطهم قمعه المقلوب من الأفراد والجماعات، ويدمجهم في جسديته الخاصة، ليفصلهم عن مجتمع المحرومين.

ـ ختاماً، هناك آليات سيطرة يعتمدها المجتمع الأول، تتسم بطابعها محض السلطوي، وبكونها واحدية الاتجاه، وترسَل إلى مجتمع المحرومين بطرق تضمر استباقياً ردود أفعال من يتلقونها عليها، كي لا تكون لها ارتدادات مؤثرة على النظام الأسدي، الذي يقرنها بإلزامات تنتج أوضاعهم ونمط وعيهم، بالكيفية التي قررها مسبقاً لها. هذا أولاً،

وثانياً، يقتصر احتواء مجتمع المحرومين على نخبه، التي يمكن أن تلعب دوراً في انفكاكه عن الموقع الذي وضعه مجتمع الامتيازات به، بينما يقصى عامة مواطني هذا المجتمع عن سيرورة الاحتواء المكلفة، ويتعرضون للتفكيك والتشتيت والتجهيل والإفقار وسوى ذلك مما سبق شرحه، وللإقصاء بالعنف من المجال العام والحقل السياسي السلطوي، ويفصلون عن سيرورة تشكل النخب في مجتمعهم، لأن دورهم السياسي يتوقف على تفاعلهم معها، سواء كانت موالية أم مناوئة للأمر القائم .

ثالثاً: ليس عالم المحرومين هو القاع المجتمعي لمجتمع الامتيازات، الذي بنى قاعه المجتمعي الخاص بواسطة سلطته، وأقامه على القمع من جهة والنهب من أخرى، وكلاهما من آليات عمل القمع المقلوب، التي لا يجوز أن تتوقف أو تتراخي، لأهميتها في مراقبة مجتمع المحرومين والحصول على موارد كبيرة منه تمول احتواء نخبه ضمن الدولة العميقة. أما السبب في هذه الواقعة، فيعود إلى اختلاف بنية قاعدتي المجتمعين ووظيفتيهما، وإلى أن دولة السلطة العميقة هي التي انتجت قاعدة مجتمعهما الخاص، المركبة جداً، بينما تخلق مجتمع الحرمان كنتيجة لسيطرتها، لكنه كان موجوداً قبلها كمجتمع طبيعي انتجه التاريخ، ولئن كانت الدولة العميقة قد عملت لفصله عن جذره الطبيعي/ التاريخي، فإن استبدادها ذكره دوماً بعموميته، وبهويته المجتمعية الأصلية، وأسهم في دفعه إلى مقاومتها . جدير بالذكر هنا أن مجتمع السلطة، الذي كون قاعدته البشرية من المجتمع الطبيعي، قد فصلها فصلاً تاماً عنه، ليقطع أي تفاعل بينها وبينه، ويتحاشى احتمال انحيازها إليه.

رابعاً: ليس عالم المحرومين طرفاً يدور حول مركز، وفق الترسيمة المعروفة، التي تجعله تابعاً تبعية مطلقة له، ومنفصلاً انفصالاً نسبياً عنه، في آن معاً، بل هو طرف ألحق بمركز لديه كل ما هو ضروري لأن يتحكم تحكماً ضبطياً وشاملاً به، أي كل ما يجعل منه عالماً فاعلاً ومسيطراً، ومن عالم المحرومين كتلة باردة، تريدها السلطة معطلة وغائبة عن نفسها وغيرها، ليسهل عليها استهلاكها، جزءاً بعد آخر.

خامساً: يعود الدور الأول في انقسام سورية بعد الأسدية إلى تطييف السلطة والمجتمع، بيّدَ أنه من الخطأ أن يقتصر عمل السلطة على بعدها الطائفي بمعنى الكلمة الضيق، ولا بد من أن تسيطر على مجمل العمل العام عبر تكليف نخبها الخاصة بتمثيل مجتمع المحرومين، وتغطية أنشطته المبرمجة مسبقاً، والتي يجب أن تبدو كنخب أصلية لهذا المجتمع، ما دام دورها يسهم في تقويض فرص تخلق نخب مرتبطة به، ومؤهلة لإحيائه.

ـ هذا التحول الانشطاري، الذي أحدثته الأسدية، كان الانقلاب الأكثر خطورة وجذرية وشمولاً في تاريخ سورية القديم والحديث. وزاد من خطورته أنه تم بقيادة جنرال بدأ مسيرته السياسية بهزيمة وطنية أمام العدو الاسرائيلي، وأنهاها بمذبحة سقطت خلالها أعداد هائلة من السوريات والسوريين العزل، تولى ابنه تنظيمها والإشراف عليها، استهدفت تدمير مجتمع المحرومين، أي أغلبية المجتمع الوطني السوري، الذي طالبه سلمياً ومدنياً بالحرية، التي كان النظام الأسدي قد وعده بتحقيقها قبل نصف قرن، لكنه ما أن ذكرّه بوعده، حتى اعتبره إرهابياً ومنخرطاً في مؤامرة دولية مع أعداء سورية، وانقض عليه بالعنف، الذي حاولتُ في هذا النص أن أثبت أنه كان الأسلوب الوحيد، الذي اعتمده دومـاً في تعـاملــه معـــه.

………………..

انتهى الكـتـــاب كــكـــــل…

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.