غسان ناصر *

يحلُّ الكاتب والصحفي والمعتقل السياسي السابق المعارض السوري بسام يوسف ضيفًا على مركز حرمون للدراسات المعاصرة، في هذه الفسحة الحوارية.

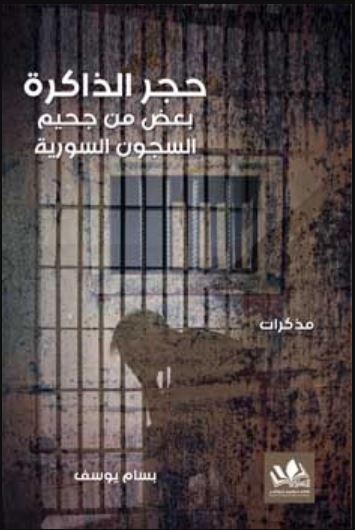

ضيفنا يقيم في السويد منذ عام 2015، وهو من مواليد مدينة دمشق 1961، يحمل إجازة جامعية في العلوم الطبيعية (قسم الكيمياء الحيوية) من جامعة اللاذقية، انتسب إلى حزب (العمل الشيوعي السوري) عام 1983، وبسبب نشاطه السياسي، اعتقلته الأجهزة الأمنيّة في عهد حافظ الأسد عام 1987، وبقي في سجون الطاغية عشر سنوات، وهو من مؤسّسي حركة (معًا… من أجل سوريا حرّة وديمقراطيّة). وتولّى رئاسة تحرير جريدة “كلّنا سوريّون”، أربع سنوات (2014 – 2018). نشر كتابًا وحيدًا هو «حجر الذاكرة (بعض من جحيم السجون السوريّة)» عام 2018.

هنا نص حوارنا معه:

– بداية، بصفتك عضوًا في “الهيئة الإدارية” القيادية لحركة (معًا… من أجل سورية حرّة وديمقراطيّة)، كيف تقدّم الحركة لقراء مركز (حرمون)، وماذا عن دورها في معركة بناء سورية المستقبل؟

= حركة “معًا” هي حركة سياسيّة، أسّسها عدد من المثقّفين والناشطين والمعتقلين السياسيّين (سابقًا)، بعد انفجار الثورة السوريّة في آذار/ مارس 2011، ببساطة، كانت الحركة محاولة من مؤسّسيها لملاقاة الثورة السوريّة والانخراط فيها، وأعلنت منذ بيانها التأسيسي الذي نشر في 23 حزيران/ يونيو 2011، انحيازها الكامل إلى ثورة الشعب السوري ووقوفها معه، وعقدت الحركة مؤتمرها الأوّل في دمشق منتصف شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 2011، ولم يكن مؤتمرًا مرخصًا، بل كان سريًّا، حضره ما يزيد عن ستين عضوًا من أعضاء الحركة، وعدد من الضيوف، أتذكر منهم المرحوم الدكتور الطيب تيزيني، والمعارض البارز رياض سيف، والمخرج محمد ملص، والمرحومة الفنانة ميّ اسكاف، وغيرهم.

انضمّت الحركة بعد تأسيسها إلى (هيئة التنسيق الوطنية)، ثمّ انسحبت منها بعد أشهر، لأسباب عديدة ليس مكان عرضها هنا، لكن يمكن اختصارها بالقول إنّ قيادة الحركة رأت أنّ الخلافات بين رؤية الهيئة، ورؤية الحركة، للثورة، وللنظام لا يمكن تجاوزها. وفي تلك الفترة، اشتغلت الحركة على تشكيل تحالف لمجموعة قوى سياسيّة سوريّة معارضة، موجودة حصرًا في الداخل السوري، وغير منضوية في (هيئة التنسيق الوطنية) أو (المجلس الوطني السوري)، وتمّ إعلان هذا التحالف في 14 شباط/ فبراير 2012، باسم (ائتلاف وطن)، وكان يضم أربعة عشر تجمعًا سياسيًا كلّها في الداخل السوري، لكنّه لم يعمّر طويلًا لأسباب كثيرة، أيضًا لسنا بوارد ذكرها الآن، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى الصديق الراحل المفكّر سلامة كيلة الذي عُقدت أغلب الاجتماعات التحضيرية لـ (ائتلاف وطن) في منزله. وكان للحركة أيضًا وجود في (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة)، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب بنية الائتلاف، وهيمنة تكتلات وأطراف أساسيّة عليه.

ترى الحركة أن لا بديل عن ولادة تحالف سياسي سوري يمثّل السوريّين فعلًا، ويعمل بدلالتها فقط، ويسعى من أجل أن تكون سورية بلدًا حرًا مستقلًا ديمقراطيًّا، ينتفي فيه الاستبداد على اختلاف أشكاله، وتكون دولته محايدة ترى السوريّين جميعًا على قدم المساواة، مرجعيتها الدستور والقانون، والركيزة الأساس فيها هي المواطنة المتساوية لجميع مواطنيها. ولذا سعت الحركة، ولا تزال، لبناء تحالفات بين التجمّعات والأحزاب السوريّة المتقاطعة في فهمها للديمقراطيّة وللدولة، فهي ترى أنّ الصيغ الحالية لعمل القوى السياسيّة السوريّة لن تكون مجدية، وأنّه على القوى الديمقراطيّة العلمانيّة أن تنتج تكتلها القادر على الفعل والتأثير، لذلك شاركت في (التجمع العلماني الديمقراطي) في باريس، ومن ثمّ (لقاء القوى الديمقراطيّة) في باريس أيضًا، ولا تزال ترى أنّه لا بديل أمام هذه التكتلات الصغيرة عن إيجاد تحالفها الحقيقي، كي تتمكّن من تحمّل مسؤوليّتها تجاه سورية، والسوريّين.

لا يمكن التكهّن بدور الحركة في مستقبل سورية، فهذا مرهون بظروف كثيرة، وبشكلٍ أساسي مرهون بصيغة الحلّ السياسي الذي ستفرضه -مع الأسف- القوى الدوليّة على سورية، لكن يمكن القول إنّ مستقبل الحركة، ومستقبل كلّ القوى السياسيّة السوريّة الشبيهة بالحركة، لن يكون مؤثرًا، ما لم تنتهِ حالة التشرذم والانقسام الحاصلة الآن.

سلوك النظام من أهمّ أسباب استمرار الثورة وانتشارها:

– أين كنت قبل آذار/ مارس 2011؟ وما الأسباب التي أدّت إلى اعتقالك عشر سنوات (من 1987 إلى 1997) في عهد الأسد الأب؟

بعد خروجي من السجن، ولم يكن قد تبقى على نهاية سنة 1997 إلّا بضعة أيّام، عدتُ إلى المدينة التي عشت فيها سابقًا، ودرست فيها المرحلتين الثانوية والجامعية، واعتُقلت منها أيضًا، وهي مدينة اللاذقية، وكنت فيها عندما انفجرت الثورة في آذار/ مارس 2011. أمّا اعتقالي فقد كان بسبب عضويتي في حزب (العمل الشيوعي) المعارض، جميع السوريّين يعرفون أنّ أيّ اختلاف بالرأي مع النظام، ولو كان حول درجات الحرارة، كان سببًا كافيًا للاعتقال، فما بالك بمن يعارض النظام ويعمل في حزب معارض؟!

– عندما انفجرت التظاهرات في تونس ثمّ مصر، هل كنت تتوقّع أنّ الشارع السوري سوف يتحرك ضدّ النظام الدكتاتوري الطائفي الفاسد، وأن تعمّ الاحتجاجات الشعبيّة السلميّة كل المحافظات السوريّة؟

= أبدًا، لم أكن أتوقّع أنّ الظرف السوري قد أصبح مهيّأً لحراك كالذي حصل، كنت أتوقع حراكًا محدودًا، ستعمل الأجهزة الأمنيّة على وأده سريعًا، وحتى بعد بدء التظاهرات على النحو الذي كان أكبر ممّا توقّعته، كنت أرجح أن يتمكّن النظام، وأجهزته الأمنيّة، من القضاء عليها سريعًا، لكن يبدو أنّني كنت قد أسقطت عاملًا مهمًّا من حساباتي، وهو غباء النظام وغطرسته واستهانته بتداعيات ما يجري في الدول العربيّة الأخرى، واستهتاره برمزية الدم، بصراحة أقولها: إنّ سلوك النظام كان من أهمّ أسباب استمرار الثورة وانتشارها لتغطي كامل مساحة سورية. فيما بعد سيتبين لي أنّ هناك طرفًا آخر هو من كان يدير معركة النظام ضدّ السوريّين، إنّه الحرس الثوري الإيراني، وتابعه (حزب الله)، وربّما تعمدا (الحرس، وحزب الله) دفع الأمور إلى المواجهة المسلّحة الواسعة، كي يتمكّنا من ترتيب الساحة السوريّة بطريقة يصعب فيها على أيّ احتمال سياسي قادم أن يحجّم الوجود الإيراني في سورية.

– لعناوين الأعمال الإبداعيّة وعتباتها، منطقٌ خاصّ. لماذا اخترت «حجر الذاكرة» اسمًا لكتابك الأوّل وما دلالاته؟

= اخترتُ عنوان «حجر الذاكرة» لكتابي الأوّل، منذ أن كنتُ في السجن، وعلى الرغم من أنّني لم أكن بوارد طباعة كتاب، كنتُ أكتب، ربّما لقتل الوقت، وربّما من أجل تبديد وحشة السجن والتخفيف من قسوته، وكنت حينذاك أفكر أنّه لو قُيّض لي نشر كتاب ما عن السجن، فيجب أن تكون الذاكرة عنوانه، لأنّ حضور الذاكرة وأهمّيّتها في حياة السجين لا حدود له. لولا الذاكرة لاختنقنا في سجننا، السجن -وربما بخصوصيّة أكثر السجون السوريّة- هو حبل الموت الذي لا يرحم، والذاكرة وحدها من تمنع هذا الحبل من أن يطبق على أرواحنا المتعبة، كنتُ في السجن كما لو أنّهم أصعدوني على منصّة الإعدام شنقًا، وكنت في هذه المواجهة اليوميّة مع الموت أحتمي بذاكرتي، وربّما بذاكرة رفاقي في السجن، كي لا أهوي فيشدُّ حبل الموت على رقبتي. نعم، كانت الذاكرة الحجرَ الذي يسندني كي لا أموت، لهذا كان عنوان «حجر الذاكرة» هو التكثيف الأبلغ للسنوات العشر التي بقيتها في السجن.

«حجر الذاكرة (بعض من جحيم السجون السوريّة)» مجموعة قصصيّة تضمّ ما يزيد عن ثلاثين قصّة منفصلة، لكنّها متتالية في زمن حدوثها. صنّفها النقّاد ضمن ما يعرف بـ “أدب المذكّرات” أو “كتب السيرة الذاتيّة”، والبعض صنّفها ضمن ما سمّي بـ “أدب السجون”. أنت أين تضعها، أم أنّك لا تعبأ بمسألة تجنيس الكتابة؟!

لا أهتمّ كثيرًا بتجنيس الكتابة، وربّما لا يخطر ببالي عندما أكتب، ولا عندما أقرأ، ربّما يهمّ هذا الأمر النقّاد أو الباحثين أكثر، أمّا أنا فلست إلّا قارئًا يبحث في النصّ عمّا يستفزّه، أو يُبكيه، أو يُفرحه، أو يعطي للحياة وجهًا آخر أو عمقًا آخر، لكنّني أميل إلى اعتبار كتابي ضمن جنس القصص القصيرة، لأن بالإمكان بعثرة قصصه زمنيًا وقراءتها كقصص منفصلة، من دون أن تفقد أيٌّ منها بنيتها القصصيّة ودلالتها.

السجن مكان للدهشة والتأمل:

– ماذا تروي لنا عن تجربتك في كتابة هذا النصّ؟ ما الذي يميّزها؟ وماذا أضافت لك على الصعيد الشخصي؟

= عند إعادة كتابتي لـ «حجر الذاكرة»، الكتابة الأولى كانت في السجن، كنتُ أحيانًا أبكي، عندما أستعيد ما حدث كي أكتبه من جديد، لذلك كان الألم هو الحاضر الأهمّ في كتابتي، وكان الوجه الآخر للسجن هو الحاضر الآخر الذي لا يقلّ تأثيرًا، وهو أيضًا حضور يدفع إلى البكاء، وأقصد ذلك البعد الإنساني الحميم الذي عشناه نحن المحكومين بكلّ هذا الألم، والنفي، والموت.

من المهمّ أن يعرف القارئ أنّ السجن ليس مكانًا للألم والموت فقط، إنّه مكان للدهشة أيضًا، مكان للتأمل، مكان للعري (لا أقصد عري الجسد)، مكان للفضيحة، وللفضيلة، مكان لإيضاح جوهر الحياة ومعناها، مكان لرؤية ما لا تتيح الحياة العادية لك أن تراه، لكنّه، على عكس ما يُشاع أو يُظَنّ، ليس مكانًا للعزلة أبدًا، لأنّ الآخر سيجتاحك مرغمًا، سيجتاحك بكلّ ما فيه، من ألم وأمل، ومن تفاهة وحكمة، ومن براءة ولؤم… إلخ، ليس لأنّه، أو لأنّك، قرّرتما ذلك، بل بحكم ضيق المكان، وبحكم الحاجة إلى البوح، والحاجة إلى استعادة الحياة. (طبعًا أستثني من استحالة العزلة أولئك الذين يسجنون في منفردات).

وبعيدًا عن الظرف الذي كتبتُ فيه «حجر الذاكرة»، فإنّني أعترف بصراحة، وبلا أيّ ادّعاء زائف، بأنّني لا أعتبر نفسي كاتبًا حتى اللحظة، وربّما كان هذا سببًا في عدم محاولتي نشر هذه المجموعة طوال عشرين عامًا، وهذا لا يعني عدم وجود أسباب أخرى، خصوصًا أنّ نشر كتابٍ كهذا يستحيل فعله، إن كنت تعيش في سورية، لكنّني بعد وصولي إلى السويد، بحكم غياب العلاقات الاجتماعيّة هنا، حظيتُ بوفرة من الوقت لم أكن لأحظى بها في أماكن أخرى، وربّما هذا ما دفعني -بالإضافة إلى توفّر الحرّيّة الآمنة- إلى العودة لدفاتر السجن التي حرصت جدًا عند خروجي من سورية أن تصل إليّ لاحقًا، فبدأت أقرأ هذه الدفاتر، وبدأت ذاكرتي تستعيد تفاصيل السجن، ووجوه من عشت معهم، فقرّرت إعادة الكتابة مرّة أخرى، ونشر ما أكتبه.

ربّما كنت أحاول في نشر كتابي عن السجن استعادة وجوه رفاقي، واستعادة ألفتهم ولهفتهم، خصوصًا أنّنا افترقنا وتفرقنا كثيرًا، ليس بسبب الجغرافيا فقط، بل بسبب الثورة والموقف منها. فجَّرَ صدور كتابي الأوّل رغبة عارمة في نفسي للكتابة مرّة أخرى وأخرى، ربّما -وأتمنى ذلك- لا يطول الوقت حتى أنشر كتابي الثاني، وهو أيضًا عن السجن لكن بوجهيه، السجن: المكان المحاط بالقضبان والحرس، والسجن: الوطن المسكون بالقمع والرعب.

– هل تكتب بعيدًا عن شروط النشر الخاضعة بشكلٍ رئيسي لـ “التابوهات” التي تضعها رقابة النظم الاستبداديّة؟ وهل تعتقد أنّ الكتابة عن المحرّمات ضرورة لا بدّ منها؟

= عندما أكتب، لا أفكر بأيّ “تابو”، ولا بأيّ سلطة، ولا تهمّني شروط دور النشر، ولا شروط الرقابة هنا أو هناك، أكتب ما أريده، وما أحسّ به، يساعدني في ذلك أنّ النشر ليس هاجسًا بالنسبة إلي، فإن تمكّنت من نشر ما أكتب كان خيرًا، وإن لم أتمكّن فليس للأمر أيّ أهمّيّة بالنسبة إلي. أمّا الكتابة عن المحرّمات، فهي برأيي جوهر الكتابة، ولا يستطيع أن يكون كاتبًا -كما يشتهي- من تحاصره المحرّمات والضوابط. الكتابة التي لا تخلخل ضوابطنا وإيقاعاتنا الرتيبة ليست كتابة، إنّها اجترار لا طائل منه، ولا معنى له.

– تعيش في السويد منذ العام 2105. برأيك، هل يتغيّر في المنفى أهمّ شرط من شروط الإبداع، نقصد مناخ الحرّيّة، أي حرّيّة التعبير والنشر؟

= نعم، مع الأسف، في السويد تتغيّر جذريًّا كلّ شروط الإبداع، خصوصًا بالنسبة إلينا نحن القادمين من بلد أهمّ ما يميّزه وفرة القمع، قمع وافر كوفرة الهواء. أهمّ ما يمنحه لك بلد مثل السويد هو هذا الإحساس بأنّك إنسان، لا شيء ينتقص إنسانيّتك، أو يقمعها، أو يمتهنها، أضف إلى هذا الإحساس بإنسانيّتك، إحساسك بالأمان، عندما تقول أو تكتب أو تصرخ برأيك، وبرأيي، فإنّ إنسانيّتك الآمنة غير المهدّدة شرط ضروري للكتابة.

– أتشعر أنّ ثمّة أشياء لم تقلها بعد في «حجر الذاكرة»، وأنّ هناك دوافع ما لديك للكتابة أكثر؟

= بالتأكيد، هناك الكثير الكثير مما لم أقله في «حجر الذاكرة»،وهذا ما يدفعني إلى الكتابة عن السجن مرّة أخرى، وعن الحياة مرّات، ثمّة أمرٌ آخر يحرّضني على الكتابة وهو تجربة اللجوء القسريّ، الغربة والحنين، تجربة التمزّق بين مكانين، أحدهما متاح وفيه كثير ممّا كنت تحلم به، أناسه محايدون، مهذبون، يحترمون خصوصيّتك؛ وآخر بعيد، وغير متاح، أناسه غير محايدين، يكرهونك، ويحبونك، لا يحترمون خصوصيّتك، وربّما يستبيحونها كلّ لحظة، لكنّه يحتوي على كلّ ما يملأ روحك بالمعنى، أيّ مفارقة هذه، وأيّ عبثيّة؟!

الكتابة فعلٌ موجع، كفعل الخلق والولادة

– تذكر في كتابك: “من لا يتقن اختراع الحياة، سيسحبه اليأس إلى لجّة الموت”. في السجن، كيف كانت حياتك؟ وهل فكرت فعلًا بالانتحار؟

= نعم، من لا يتقن اختراع الحياة، سيسحبه اليأس إلى لجّة الموت، ليس في السجن فحسب، بل خارجه أيضًا، والموت الذي أقصده لا يعني الموت فيزيولوجيًا فقط، ثمّة أوجه أخرى للموت. في السجن، كنّا نشتغل على خلق معنى للحياة، ليس بالضرورة أن يكون المعنى عظيمًا، أو ذا قيمة كبيرة في معايير قيمنا، قد يكون -ببساطة- وهمًا أو طقسًا من طقوس اللاجدوى، لكن هل اللاجدوى أو الوهم نقيض للحياة؟

فكرت كثيرًا بالانتحار، ليس في السجن فقط، بل خارجه أيضًا، وإلى اليوم أفكر فيه أحيانًا، فليست الحياة بالنسبة إلي هي ذلك المقدّس الذي لا يمكن التفريط به، ولا أستبعد أن يكون ذلك خيارًا لي في لحظة ما، فأنا مثلًا لا أتخيّل أن أعيش في بلد يحكمه بشار الأسد مرّة أخرى، وإن اضطّررت إلى ذلك فسوف أنتحر، بكلّ بساطة، ليس هذا ادّعاء، ولا علاقة له بالثوريّة أو بالمعارضة، أو بأيّ مصطلح آخر، إنّه ببساطة اختيار بين موتَين، فلتختر موتًا تريده إذًا، تتجرّعه برغبتك، وتختار طقوسه التي تريدها، لا موتًا تجرّعك إياه بالتقسيط وحوشٌ لها شكل البشر.

– هل يمكن أن تستعيد بعض صور العلاقات ومسارها بين المبدعين والكتّاب خلال السنوات التي قضيتها في المعتقل؟

= لا أدري أفهمت سؤالك جيدًا أم لا، لكنّني سأجيب عمّا افترضتُ أنّه مغزى السؤال: في السجن، تتحطّم التصنيفات التي تكتسب أهمّيّة كبرى خارجه، فالسجن لا يحترم تصنيفات الحياة، إنّه يخترع تصنيفاته الخاصّة به، وهي أقرب لتصنيفات نستعملها في الحياة عندما نواجه الموت، أمام الموت لا أهمّيّة لمبدعٍ، ولا لزعيم، ولا لقائد، ولا لأيّ لقب أو شهرة، أو صفة تنتجها الحياة في علاقاتها العادية، في السجن يصبح للتقييمات معايير أخرى، معايير ترتكز أساسًا على صفاتك الشخصيّة، مثل الأنانية، الشجاعة، الصدق. إلخ، وبالتالي لا يمكن قراءة العلاقات بدلالة الإبداع، أو الشهرة، أو الأهمّيّة، لأنّها ببساطة تنتفي في عالم السجن.

– يرى الفيلسوف الفرنسي جورج باتاي، في كتابه “الأدب والشرّ”، أنّ “الكتابة شرٌّ لا بدّ منه”. ما رأيك أنت؟

= لا أتفق أبدًا مع القول إنّ “الكتابة شرٌّ لا بدّ منه”، فالكتابة، بالرغم من ألمها ومما تفعله في النفس، ليست شرًّا، إنّها كفعل الخلق والولادة، فعلٌ موجع، لكنّه يعطي للحياة معناها.

– من خلال قراءاتك، كيف تقيّم “أدب السجون” في سورية، بخاصّة أنّنا شهدنا في العقد الأخير صدور العديد من المؤلّفات لمعتقلين سياسيّين سابقين ممن زجّ بهم في جحيم معتقلات الأسدين (الأب والابن)؟

= برأيي، لا يزال “أدب السجون” في سورية في بداياته، وعلى الرغم من أهمية ما كُتب، ومن أنّ الأعمال الإبداعيّة التي تناولت السجن أصبحت بالعشرات، فإنّ أدب السجون في سورية لم يزل يحبو، فالسجن في سورية ليس تجربة خاصّة بعدد محدود من السوريّين، إنّه تجربة السوريّين كلّهم، لأنّه سيصعب عليك كثيرًا أن تجد عائلة سوريّة لم تذق طعم تجربة السجن، سواء عبر أب أو أم، أو أخ أو أخت، أو زوج أو زوجة، أو ابن أو ابنة، أو قريب أو قريبة.

ولا يمكن معرفة عدد السوريّين الذين دخلوا السجون السوريّة خلال عقود حكم عائلة الأسد، لكنّي أعتقد أن عددهم يقارب المليون، هذا الكم الهائل من عدد السجناء، وتفرّد السجون السوريّة عن معظم سجون العالم ببشاعتها وقسوتها وانعدام الحقوق فيها، كلّ هذا سيجعل من السجن مجالًا لكتابات كثيرة، ولإبداعات شعريّة وروائيّة وسينمائيّة ومسرحيّة ودراميّة كثيرة، منها ما هو منجز، لكن الظروف لا تسمح بنشره الآن، خصوصًا لمن لا يزالون تحت وطأة الأجهزة الأمنيّة السوريّة، ومنها ما لم ينجز حتى الآن، بسبب الظروف التي تعيشها سورية، ويعيشها السوريّون، لكن ما إن تسمح الظروف فإنّ تجارب كثيرة غنية سوف تخرج إلى النور.

أتباع السلطان خارج تصنيف المثقّف العضوي:

– بعد مضيّ سنوات عشر عجاف من عمر ثورة الحرّيّة والكرامة، نسألك: هل يقوم المثقّف السوري عمومًا بالدور المنوط به؟ وكيف ترى طبيعة علاقته بالسلطة السياسيّة؟ وهل أنتجت الثورة المثقّف الفاعل؟

= الحقيقة أنّني لا أرى سنوات الثورة العشر عجافًا، فما فعلته هذه الثورة بالغُ الأهمّيّة، لكنّنا عندما نتطلّع إلى اللحظة الراهنة قد يكون من الجائز وصفها هكذا. أمّا عن دور المثقّف السوري في الثورة، فيمكن القول بثقة إنّها سنوات عجاف، وربّما أكثر من هذا بكثير. فقد كشفت هذه الثورة مدى عقم المثقّفين السوريّين، ومدى فقر سورية بالمثقّفين، وكشفت ما هو أفدح من ذلك، عندما عرّت فهمنا للثقافة، ولدور المثقّف، ولوظيفته، ولاختلاط دور المثقّف بدور السياسي، فالمثقّف لا يقرأ بدلالة الحدث الراهن، ولا يبني رؤيته على واقعة هنا أو هناك، إنّ دوره الأساس إنّما يكمن في استشراف جوهر الأحداث وسيرورتها، وفي قراءة ما يؤسّس لفهم حركة المجتمع الكلّيّة، وهو من يسهم في تمكين الساسة من تلمس طريقهم.

مع الأسف الشديد، لم تحظَ الثورة السوريّة بمثقّفين على مستوى زخمها، وقدرتها على الفعل، وكان لهذا أثر بالغ في تشظي الثورة، واستغلال الوصوليّين والتيارات الدينيّة لها. لا يزال القسم الأكبر من مثقّفينا أتباعًا لسلطان ما، سلطان سياسي أو مالي أو أيديولوجي، وبالتالي فهؤلاء لا يزالون خارج تصنيف المثقّف العضوي (كما عرفه غرامشي). ربّما تكرّس هذه الثورة بسنواتها المريرة شريحة أخرى من المثقّفين السوريّين، خصوصًا من الجيل الشاب الذي تعلّمه الثورة كلّ يوم دروسًا فائقة الأهمّيّة.

– برأيك، كيف يمكن “أنسنة” القضيّة السوريّة عالميًّا من خلال الكتابة والأعمال الإبداعيّة على اختلاف ميادينها؟

= لا تحتاج القضيّة السوريّة إلى أنسنة، فهي إنسانيّة بامتياز، ويعرف العالم كلّه مدى إنسانيّتها، وكشف حقيقة النظام السوري لا تحتاج إلى عناء كبير، خصوصًا لدى الشرائح التي تهتمّ بفهم الشعوب الأخرى، فهي تعلم أنّه نظام دكتاتوري، داعم للإرهاب، فاسد وغير ذلك، قد يكون هناك غموض ما لدى الفئات الشعبيّة غير المهتمّة، وهذه الفئات وجدت نفسها فجأة أمام حدث كبير قذف بملايين اللاجئين إلى العالم، هنا يلعب الأدب والإعلام وكلّ أنواع الإبداع الأخرى دورًا مهمًّا في توضيح حقيقة ما يجري، وفي شرح بنية النظام السوري، وما يمارسه بحقّ الشعب السوري، وعلى العموم، فإنّ من البديهي أن تلعب أصناف الإبداع كلّها في تعزيز تعارف الشعوب، وفي فهم مشاكل المجتمعات، وفي الانتصار للقضايا الإنسانيّة المشتركة.

– حديثنا معك يدعونا لسؤالك عن قراءتك للوضع السوري الراهن، في ضوء المتغيّرات السياسيّة المتلاحقة التي نالته في السنوات الأخيرة؟

= أعتقد أنّ معظم السوريّين يدركون أنّ مصير وطننا لم يعد بأيدينا، اليوم من يُقرّر مصير السوريّين هم غير السوريّين، هذه فاجعة، والفاجعة الأكبر أنّ هؤلاء “الغير” هم أطراف مأزومة، سواء بعلاقتها بشعوبها، أو بعلاقتها مع محيطها، أو ببنيتها الاقتصاديّة أو الديموغرافيّة، وكلّ هذه الأطراف -ومنها النظام السوري الأشدّ أزمة- تحاول تحميل أزماتها على الجغرافيا السوريّة، وعلى كاهل الشعب السوري، من هنا يأتي هذا الاستعصاء القاتل في الحلّ، ومن هنا يأتي كلّ هذا الخوف على مدى إمكانيّة أن تحتمل سورية وشعبها كلّ هذه الأزمات، ولا سيّما أنّ كلّ ما في سورية منهار.

– الآن، بعد أن سُويّ أكثر من ثلث سورية العمراني بالأرض، ودُمّرَ المستقبل بالبراميل المتفجرة والرايات السوداء، وتشظّى النسيج الاجتماعي وهذه الفسيفساء السوريّة المبدعة الخلاقة، وعمّ الخراب روح الإنسان السوري؛ إلى أين نحن ماضون بتقديرك؟

= يحزنني جدًا أن أقول إنّ سورية على وشك الموت، ليس لأنّها انهارت اقتصاديًّا، ولا لأنها مُدمّرة، ومُحتلّة، فكلّ هذه الكوارث يمكن للشعوب أن تخرج منها، وتستعيد عافيتها، والتاريخ القديم والحديث يخبرنا عن أمثلة متعدّدة عن شعوب دُمّر وطنها، وانهار اقتصادها، واحتُلت، ثمّ استطاعت أن تنهض من جديد، لكن الكارثة السوريّة الأخطر، والتي تخيفني إلى حدٍّ بعيد، هي انهيار الإنسان السوري، وتهتك الروابط التي تجمع النسيج السوري، ونمو النزعات التي تمنع الهويّة السوريّة أن تكون هويّة عليا، وأقصد نزعات الحقد، والانتقام، والطائفيّة، والعشائريّة والقوميّة، و…

لم تعد مشكلتنا فقط بالانتقال من نظام قمعي استبدادي يشلّ المجتمع ويمنعه من الحياة، إلى نظام ديمقراطي حقيقي يعتبر المواطنة المتساوية حجر الأساس في بناء المجتمع، ومرجعيّته الدستور والقانون، بل تعدّت ذلك إلى كوارث نحتاج إلى أجيال للخروج منها، فنحن بمواجهة جيل النسبة الكبيرة فيه غير متعلّمة، نحن بمواجهة مئات آلاف المعاقين جسديًّا، نحن بمواجهة مئات آلاف الحالات المتضرّرة نفسيًّا، والأخطر من كلّ هذا هو استباحة الدين للسياسة. باختصار: نحن نحتاج إلى معجزة كي ننقذ سورية.

* صحافي سوري – فلسطيني

المصدر: حرمون

التعليقات مغلقة.