( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الثلاثون: (الفصل العاشر – التلاعب بالأقليات الدينية والاثنية)

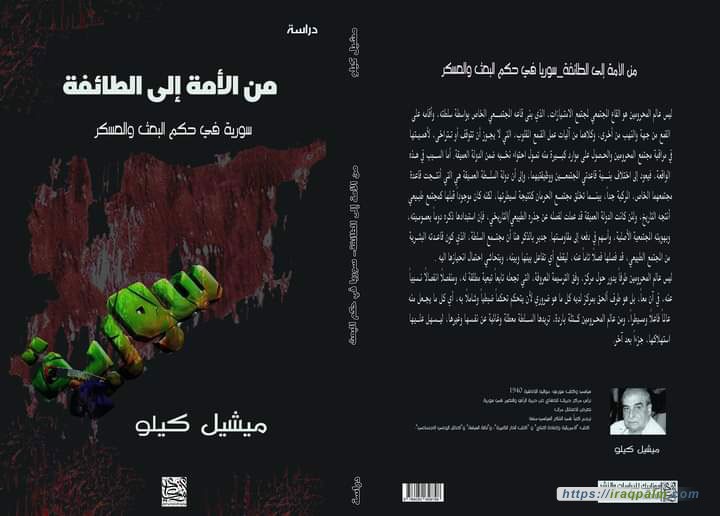

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

الفصل العاشر

التلاعب بالأقليات الدينية والاثنية:

١ـ يبدأ التلاعب بالعلويين، ويقول العارفون بأوضاعهم العشائرية إنهم يخضعون لسيطرة أقلية منهم تضم ما يسمى “عشيرة العيلة”، التي تمثل عشرة بالمائة من مجموعهم العددي، لكنها تمسك بالقسم الأكبر من المناصب القيادية والإشرافية في جيش وأجهزة الدولة العميقة. ويقولون إن “العشيرة” تضم منتمين إلى أخلاف أحمد مخلوف، جدهم الأكبر، الذي كان يعيش في منطقة حلب، قبل أن يهجرها أبناؤه ويتجهوا إلى مناطق مختلفة من الساحل السوري كالقرداحة وجوارها، وسهل الغاب، وريف حمص الشمالي، حيث يعيش آل الأسد، وناصيف، وديب معلا، وحيدر، وجمعتهم القرابة وفرقتهم العداوات العشائرية، التي كانت السبب الرئيس في هجرتهم.

ـ لكن حافظ الأسد وحّدهم بعد عقود من التناحر والصراع، وأسند سلطته إليهم، واستخدمهم في اختراق بقية العشائر العلوية، التي كتّلها حوله مقابل انخراطها في الدولة العميقة “كطائفة موحَّدة”، وربطها به كقائد لحلفهم العشائري، الذي رهن مصيره بسيطرة أسرته عليه وعلى سوريا. يقول العارفون بأحوال العلويين أن العدد الأكبر من قتلاهم في الصراع الحالي ينتمي إلى عشائر الطائفة الأخرى، التي لطالما خشيت الأسدية اهتزاز ولائها، وحركت خلافات وحزازات قديمة بينها، واعتمدت تصنيفات وضعت بعضها في صف غير الموثوق به، دون أن تتهاون في مراقبة الموالية منها، خشية أن تتحالف فيما بينها، فتتبدل تدريجياً موازين القوى داخل السلطة، أو مع جهات من خارج السلطة، كالفئات البينية وقطاعات من مجتمع الحرمان، فتهدد “عشيرة العيلة” ونظامها، الذي يستأثر بالقرار وبجزء الثروة الأكبر، ونجح في تحميل العلويين وزر أخطائه وعدائه لمعظم المجتمع.

– تعاملت الأسدية مع جمهرة العلويين الكبيرة بالطريقة التي تعاملت بها مع بقية السوريين، فحكمتهم بخلافاتهم وتناقضاتهم في الأحوال العادية، وبمخاوفهم ويدها الحديدية في الأزمات، وجندتهم وعبأتهم في الدولة العميقة قبل الثورة، وألقت بهم إلى الموت المجاني بعدها، دفاعاً عن سادتها، الذين احتلوا مواقع زعماء ووجهاء عشائرها التقليديين، وتلاعبت ببنيتهم، الأمر الذي طرح، من الثورة فصاعداً، أسئلة منها: هل سيبقي التوازن الداخلي في الطائفة قائماً على معادلة “أقلية عشائرية تحميها أغلبية علوية”، تجر الأولى منهما الثانية إلى موت مجاني دفاعاً عنها، وتُغلق أقنية تواصلها مع مجتمعها السوري، الذي تقر ثورته بحقها في المشاركة السياسية والثروة الوطنية؟. ماذا سيكون رد فعل الجسم العلوي على ما أنزلته السلطة الأسدية به من كوارث ترتبت على استخفافها التدميري به، وزجه في معارك هددته أكثر مما هدده اي تحدٍ آخر على مر القرون، ومع ذلك، تصر الأسدية على تجديد عدائه لمجتمعه، بما بقي لديها من سلطة ونفوذ وسلاح؟.

ـ أخضعت الأغلبية العلوية لرقابة أمنية مشددة، لتشابكها من السلطة، وانتشار أبنائها في مواقع عسكرية مهمة أمنياً، وشُغلها مراكز من الخطورة بمكان إفلاتها من الرقابة، فهل سيقبل علويو السلطة بعد ثورة الحرية البقاء تحت نير الأسدية، رغم مسؤوليتها عن تدمير جزء رئيس من قوامهم البشري والعمراني؟. وهل سيخضعون من جديد لقرار قلة اعتمدت سياسات أملاها تعطشها للسلطة والثروة، ولم يتصف سلوكها بالحرص عليهم، وإلا لما اعتمدت حلاً عسكرياً لمعالجة أزمة سياسية واجتماعية شاملة لا تُحل بالقوة، بدا منذ أول يوم أن حظها من النجاح محدود ومعدوم، لأسباب منها استحالة تغلّب المصطنع (حكم القلة الاستبدادي) على الطبيعي (حقوق الاغلبية الشرعية)؟.

2ـ عانى المسيحيون كغيرهم من تخويف منهجي مارسه النظام تجاه الأقليات عامة وتجاههم بصورة خاصة، بقصد فك ما بينهم وبين بقية السوريين من لُحمة وطنية وجوامع تاريخية وروحية راسخة، استندت الحياة العامة والنظام السوري العام عليها بعد الاستقلال. وقد مال قطاع واسع نسبياً من النخب المسيحية المثقفة إلى رفض الاستبداد الأسدي، بعد فترة انخراط في البعث وأحزاب الجبهة، كان عائدها سلبياً ومخيباً للآمال، بينما أيدتها جمهرة لا يستهان بها من عامة المسيحيين، الذين تعايشوا بصمت وقبول مع تهميشهم الرسمي وإخراجهم من الحياة العامة، وبلوغ أنشطتهم مستوى من التدني لا يقارن بما مارسوه منها خلال فترة النضال ضد الانتداب الفرنسي، وبعد قيام دولة الاستقلال، وما كان لهم من شراكة في بناء وطن لجميع أبنائه، تأسس من منطلقات وطنية جامعة أفادت من علم نُخبهم ودرايتهم الإدارية والمهنية وحضورهم الوازن في مختلف المواقع السياسية ومؤسساتها، كما في الجيش الوطني. هذا الدور تراجع بخطورة بعد انقلاب عام ١٩٦٣ “العروبي”، الذي فرض عليهم لأول مرة منذ مئات السنين محاصصة طائفية، أعطتهم وزيرين في الحكومة وعضواً في القيادة القومية وآخر في القطرية، ومناصب أدنى في الدوائر الإدارية، التي أخضعت لسيطرة الدولة العميقة وسياسات التطييف الممنهج.

ـ بمرور الوقت وتمكّن الأسدية وتفشي طغيانها، تراجع ميل المسيحيين إلى الحرية السياسية، وتزايد خوفهم من مخاطر الأمر القائم، وممارساته، وتعاظمت بالتالي حاجتهم إلى الأمن، التي ترجموها إلى عزلة سياسية متزايدة كافأتهم الأسدية عليها بتطييفهم وركّنهم جانباً، وتخويفهم من الآخرين عامة والأغلبية المسلمة خاصة، دون أن تقيد حريتهم في القيام بأعمالهم، الحرة غالباً، حدث هذا التحول في ظل ارتباط قسم من كهنتهم بالدولة العميقة، شأنهم في ذلك شأن شيوخ وعلماء الأديان والمذاهب الأخرى، الذين خدموا السلطة بذريعة تحاشي أذاها، ورد الضرر الذي يمكن أن تُلحقه بهم أغلبية أوهمتهم أنها معادية لهم، وستفتك بهم بمجرد أن تستولي على السلطة.

ـ عانى المسيحيون أيضاً كغيرهم من النزوع الطائفي، واغتيال السياسة كشأن عام توافقي يتيح للأفراد والجماعات إدارة خلافاتهم سلمياً، في أطر تعزز تلاحمهم كمجتمع مدني، وتلزمهم بمشتركات يحولهم التقيد بها إلى مواطني دولة يرفضون إخضاع انتمائهم الوطني لعلاقات سلطوية مطيفة، تقوّض عن عمد ما يجمعهم من قيم وأهداف، وتمارس نمطاً من السيطرة يفقدهم حقهم في أن يكونوا طرفاً مشاركاً في الشأن العام. بسبب هذا الوضع، اعتقدَ قطاع واسع جداً من المسيحيين أن النظام زائل، وأيد الثورة عليه، وحين بدأ الأسد حله العسكري، وما ترتب عليه من رد فعل دولي باهت، وثمن باهظ دفعه السوريون، بدأ الاقتناع ينتشر في صفوفهم بأن من الحكمة البقاء في الموقع الهامشي من دولة ومجتمع الاستبداد، والعزوف عن مواقف تتقاطع مع أدوار ومواقف الطرفين المتصارعين، فإن استحال تمسكهم بالحياد، أو انخرطت أعداد كبيرة منهم في الصراع إلى جانب النظام أو ضده، ونشأ عن ذلك تهديد جدي لكتلتهم الكبرى، يصير من الضروري، عندئذ، طرق درب الهجرة إلى اوروبا وأستراليا وكندا: البلدان التي يتيح انتماؤهم الديني دخولهم إليها بصفتهم نوع من “مواطنين كونيين”، يبارحون نظاماً لطالما أقلقهم انزياحه عن ما عاشوه تاريخياً من تسامح، وجنوحه إلى حلول مذهبية لمشكلاتهم، وما صحبه من تشدد أيديولوجي وسياسي أشعرَ كثيرين منهم أنهم غدوا عنصراً غريباً وغير مرحب به في بلدان لم تعد أوطانهم، التي يعرفونها، وسيستبدلونها، من هجرتهم فصاعداً، ببلدان الحداثة الأوروبية، التي كانت قد استعّمَرت “دار الإسلام”، بالتلازم مع فشل مشاريع إحياء ديني/ سياسي، أخفقت في الإفادة من إنجازات الحداثة التنظيمية والإدارية، التي كان قد اقترحها المُصلحان الإسلاميان الكبيران جمال الدين الافغاني ومحمد عبده([54])، واستبدلها عبد الحميد، آخر سلاطين بني عثمان، بنهج مذهبي متشدد، أدى إلى إسقاط ما أراد المحافظة عليه، وتلاشي نظام الملل، الذي صان توازن الأديان والمذاهب اعتماداً على نمط من الإدارة شبيه بحكم ذاتي محلي محدود، يُخضع كل ملة أو مذهب غير إسلامي لسلطة رئيس ديني خاص بها، يدير بالتعاون مع السلطات الرسمية شؤون جماعته التي يمثلها([55])، على العكس من نظام التطييف الأسدي، الذي واجه جميع الطوائف بمخاطر لم توفر واحدة منها، وأرسى أجواء فتن بين أتباع المذاهب والأديان، واحتجز علاقاتهم في حواضن حالت دون خروجهم من قوقعة الانغلاق والجمود والإقصاء، ودون تفاعلهم على أرضية تستجيب لضرورات اندماجهم وتكونهم السياسي الحديث في دولة وطنية، أو دولة/ أمة، الأمر الذي سهّل إسقاط ما كان سائداً من سلام اجتماعي تحوّل أكثر فأكثر إلى حال افتراضية أخافت هشاشتها الجميع، دون أن تمسح من ذاكرتهم كيف انهار نظام الملل، وخرجت مكوناته من شرانقها إلى فضاء شعوب وأمم أخذت تندمج في مجتمعات متنوعة الكيانات، عرّفَتها هويتها الدينية إلى الأمس القريب، وغدت منذ استقلال دولها شأناً خاصاً بالمواطن، لا يتعين النظام العام أو السياسي، ولا تتعين الأقليات به أيضاً. هذا المآل، سمح بتخلق نظام دستوري، حدد هوية الدولة دون تحديد أديان ومذاهب مواطنيها، ونزع الطابع السياسي عن علاقتهم بالمراجع العقدية التي يتبعون لها. بخروج الرعية/ الفرد من شرنقة المذهبية وتحوله إلى مواطن، غدت مساواته في الحقوق والواجبات مستقلة عن دينه، وتمتع بحقوق لا تنتهك لكائن سياسي أو مدني يتعرف بحريته دستورياً وقانونياً، ولا يتعرف قانونياً بدين أو مذهب أو انتماء سياسي أو طائفي أو قبَلي أو طبقي أو اثني… الخ، وسوى ذلك من مواضعات جزئية تحتل أهمية تالية في المجال السياسي/ الدولوي العام، بالمقارنة مع أولوية التعين بالحرية.

ـ بخروجها من الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل، بدأ يتكوّن في سورية مجتمع ازداد توحداً بقدر ما تكرست دولته بعد فشل محاولة تجزئة البلاد إلى خمس مناطق هوياتية، وأقامتها على أسس ساوت قانونياً بين مواطنيها، كذوات سياسية حرة قانونياً ينتمون إلى دولة كلفت عصبة الأمم فرنسا بالانتداب عليها، واعتبرها معظم ممثليها كياناً انتقالياً إلى دولة العرب الموحدة([56])، واعترفوا بالخاضعين لها كمواطنين متساوين ينتمون الى شعب هو مصدر السيادة والشرعية، وحامل إرادة عامة لا بد أن تُعبر سياسات الدولة والسلطة عنها .

ـ بتفكك نظام الملل، واعتماد المواطنة المتساوية أساساً لبناء دولة الاستقلال، خرجت الجماعات الدينية والمذهبية من إهاب تاريخي حكمته معايير يكبح استمرارها تشكل كيان وطني موحد، مؤهل للتطور إلى دولة حق وقانون. ومع أن عوامل استعمارية خارجية، أهمها اتفاقية سايكس/ بيكو بين انجلترا وفرنسا، كبحت قدرة العرب على إقامة دولة قومية موحدة، وأحلت محلها دولاً ما لبثت السورية منها أن اكتسبت طابعاً وطنياً، بما نما فيها من أسس سياسية حديثة نسبياً، تخلقت خلال فترة الانتداب، وأقرت أن السيادة للشعب: مصدر الشرعية، وأن الدولة كيان سياسي لا يميز بين مواطنيه، ويمتعهم بحقوق يصونها القانون.

ـ بالتطييف، تحول المسلمون والمسيحيون والعلويون والدروز والأرمن والكرد والكلدو آشوريون والتركمان والشراكس… الخ، من مواطنين عضويين في مجتمع يتساوون قانونياً فيه، ويكفل لهم حقوقاً فردية وعامة متساوية، إلى أعضاء في جمّعات انتموا من خلالها إلى هيئات حالت دون رؤية أنفسهم بدلالة مجتمع يتعين وجودهم بدلالته، صار أكثر فأكثر وهمياً وبرانياً بالنسبة لهم، وأخذ تمسكهم بالانتماء إلى طوائفهم، وما يفرضه من إلزامات سياسية عليهم، يمثل خطورة جدية عليه، خاصة بعد أن ربطت الأجهزة استقرارها بتقليص عموميته إلى ادنى الحدود، حتى بالنسبة للأفراد وعلاقاتهم مع محيطهم، الذي سيصبح من الأسدية فصاعداً رهن طائفية الجهة التي ينتمون إليها بالولادة، ويتعينون بدلالتها. بعد عام ١٩٧٠، انقطعت صلة السوري بالمواطنة، ولم يعد متساوياً مع غيره أمام القانون، وعضواً في دولة تضمن له ما لغيره من حقوق وواجبات، وأخذ موقفه السياسي، الذي اقتصر بصورة حصرية على تبعيته للسلطة، يتعين بهويته الطائفية والمذهبية، وبموقعها من السلطة، وما إذا كانت تبقيه خارج القانون، وبالتالي خارج الدولة، وتابعاً لمذهبه وحده، فهو مسيحي وتنبع مواضعاته المجتمعية من مسيحيته وليس العكس، بما أنها مواضعات فردية وخاصة به كمسيحي، وتُسقِط حقه في المواطنة، ناهيك عن أن تكون متساوية. لا مراء في أن الفارق القانوني بين الوضعين مفصلي، وغير قابل للاجتياز بمعايير دينية، تضع من يؤمن بهذا الدين أو ذاك في مرتبة تختلف نوعياً عن مرتبة سواه، وكثيراً ما تنكر عليه الحق في الحياة، أو تعتبره كافراً، أو مشركاً، أو مرتداً، أو محارباً لله ورسوله، أو زنديقاً يستحق القتل… الخ.

ـ عندما استولى البعث على السلطة متشحاً بأيديولوجية قومية وعدت بتخطي “الدولة القطرية” إلى كيان دولوي وحدوي وجامع، يحقق ما تطلع العرب إليه بعد انفصالهم عن الإمبراطورية العثمانية، بدا لوهلة أنه سيعترف بالفرد كذات تتعين بحريتها، أسوة بحركات أوروبا القومية الحديثة، التي ربطت خيارها الوحدوي بخيار دستوري عرّف الإنسان بحريته كمواطن في دولة. وقد تفاءل المسيحيون بهذه الوعود كغيرهم، لأسباب منها أن الذي لعب الدور الرئيس في تأسيس البعث كان ميشيل عفلق: المسيحي الدمشقي ابن حي الميدان المعروف تاريخياً بصلاته مع جزيرة العرب، ومنها أيضاً أن المسيحيين أسهموا بقسط وافر في بناء الدولة السورية المستقلة، لرغبتهم في التخلص من حالهم الأقلوي، والانتماء إلى رحابة المجال العروبي ببعده التاريخي/ الحضاري، الإسلامي/ المسيحي، الحاضر في وعيهم كفُسحة كانوا بين أوائل من انتسب إليها وعمل لها من الشاميين، وأوائل العرب الفخورين بما قدمه أجدادهم من إسهامات حضارية فيها([57])، وباشتراكهم في معارك وفتوحات “أمتهم” تحت راية الإسلام، التي قالت شواهد عديدة إنهم رأوا في أبناء عمومتهم من حَمَلتِها رواد دين اتفقت دعوته في نقاط عديدة مع معتقدات معظمهم([58])، فلا غرابة في أن يفتحوا أبواب مدن سوريا أمام أهلهم القادمين من جزيرة العرب، وأن يقاتلوا معهم ضد الروم، المسيحيين مثلهم. ولا عجب في أن أبناء عمومتهم حفظوا هويتهم الدينية على مر القرون، اتباعاً لآيات قرآنية صريحة توصي بهم خيراً، ولأحاديث نبوية جعلتهم أهل ذمة سيدنا محمد (ص)، وحذرت من إيذائهم لأنه سيكون بمثابة إيذاء شخصي له([59]).

الحديثة، التي ربطت خيارها الوحدوي بخيار دستوري عرّف الإنسان بحريته كمواطن في دولة. وقد تفاءل المسيحيون بهذه الوعود كغيرهم، لأسباب منها أن الذي لعب الدور الرئيس في تأسيس البعث كان ميشيل عفلق: المسيحي الدمشقي ابن حي الميدان المعروف تاريخياً بصلاته مع جزيرة العرب، ومنها أيضاً أن المسيحيين أسهموا بقسط وافر في بناء الدولة السورية المستقلة، لرغبتهم في التخلص من حالهم الأقلوي، والانتماء إلى رحابة المجال العروبي ببعده التاريخي/ الحضاري، الإسلامي/ المسيحي، الحاضر في وعيهم كفُسحة كانوا بين أوائل من انتسب إليها وعمل لها من الشاميين، وأوائل العرب الفخورين بما قدمه أجدادهم من إسهامات حضارية فيها([57])، وباشتراكهم في معارك وفتوحات “أمتهم” تحت راية الإسلام، التي قالت شواهد عديدة إنهم رأوا في أبناء عمومتهم من حَمَلتِها رواد دين اتفقت دعوته في نقاط عديدة مع معتقدات معظمهم([58])، فلا غرابة في أن يفتحوا أبواب مدن سوريا أمام أهلهم القادمين من جزيرة العرب، وأن يقاتلوا معهم ضد الروم، المسيحيين مثلهم. ولا عجب في أن أبناء عمومتهم حفظوا هويتهم الدينية على مر القرون، اتباعاً لآيات قرآنية صريحة توصي بهم خيراً، ولأحاديث نبوية جعلتهم أهل ذمة سيدنا محمد (ص)، وحذرت من إيذائهم لأنه سيكون بمثابة إيذاء شخصي له([59]).

ـ بعد سيطرة العسكر على السلطة عام ١٩٦٣، فقد المسيحيون هويتهم كمواطنين، ووضعهم انقلاب عام ١٩٧٠ في سياقات حمّلتهم مجدداً سمات طائفية، وأخضعتهم لمحاصصات عزلتهم عن بيئتهم وحركت لدى كثيرين منهم الشعور بالغربة عنها، وهددت مبدأ المساواة بينهم وبين بقية السوريين، ورأت فيهم حالة خاصة رُبطت بنظام سلطوي عمل لتسويّر دولته العميقة بحلف أقليات وضع السوريين بعضهم في مواجهة بعضهم البعض. هذا الارتداد إلى نظام طائفي بحامل أمني شديد المركزية، إقصائي ومحدث، ونجح في كبح ما عرفته الدولة القطرية من تقدم نحو نظام المواطنة، وأزال ما صحب تخلقه النسبي من حقوق وضمانات قانونية أوصلت مواطنين من ذوي المعتقد المسيحي إلى أعلى مناصب الدولة وأجهزتها الادارية والتنموية والعسكرية. بالمقابل، فرضت الأسدية على مسيحيي وطوائف سورية خيارات ربطتهم بحاجتها إلى دعمهم ضد أهل السنة، الذين أخضعتهم هم أيضاً لمحاصصات مذهبية مجحفة حولتهم إلى أقلية خدمية، أريد لها أن تنبذ نخبها العلمانية، وتتبعثر بين السلطة والحزب والمؤسسة الأوقافية والمصالح التجارية والإقصاء الفئوي، وتفقد الدور الذي هي أهل له، وتستطيع القيام به بجدارة، في حال اعتماد معايير ترى في المسيحيين مواطنين سوريين وذوات قانونية مساوية لغيرها، قدراتها وكفاءاتها معيار دورها والتعامل الرسمي معها.

عن بيئتهم وحركت لدى كثيرين منهم الشعور بالغربة عنها، وهددت مبدأ المساواة بينهم وبين بقية السوريين، ورأت فيهم حالة خاصة رُبطت بنظام سلطوي عمل لتسويّر دولته العميقة بحلف أقليات وضع السوريين بعضهم في مواجهة بعضهم البعض. هذا الارتداد إلى نظام طائفي بحامل أمني شديد المركزية، إقصائي ومحدث، ونجح في كبح ما عرفته الدولة القطرية من تقدم نحو نظام المواطنة، وأزال ما صحب تخلقه النسبي من حقوق وضمانات قانونية أوصلت مواطنين من ذوي المعتقد المسيحي إلى أعلى مناصب الدولة وأجهزتها الادارية والتنموية والعسكرية. بالمقابل، فرضت الأسدية على مسيحيي وطوائف سورية خيارات ربطتهم بحاجتها إلى دعمهم ضد أهل السنة، الذين أخضعتهم هم أيضاً لمحاصصات مذهبية مجحفة حولتهم إلى أقلية خدمية، أريد لها أن تنبذ نخبها العلمانية، وتتبعثر بين السلطة والحزب والمؤسسة الأوقافية والمصالح التجارية والإقصاء الفئوي، وتفقد الدور الذي هي أهل له، وتستطيع القيام به بجدارة، في حال اعتماد معايير ترى في المسيحيين مواطنين سوريين وذوات قانونية مساوية لغيرها، قدراتها وكفاءاتها معيار دورها والتعامل الرسمي معها.

ـ وباستعادة نظام ملل معدل في أشكال تخدم الدولة التسلطية العميقة، عكست الأسدية التطور الذي أسهم في تقدم سورية النسبي، وأوقفت مسيرة الاندماج والتكور الوطني والوحدة الداخلية، التي مر السوريون بها خلال نضالهم من أجل الاستقلال. وواجهت السلطوية شعبها بنمط من رفض الحريات والحقوق وقيم المواطنة وحكم القانون، وطد ارتدادات المذهبية والطائفية على فكر وسلوك قطاعات واسعة من جميع الفئات، وبدّل نظرة كثير من المسلمين إلى المسيحيين وبالعكس، وأرساها على صلات اتسمت بالحذر والشكوك والتوجس المتبادل.

ـ بإدخال المواطنين إلى الدولة العميقة والحزب من الباب الطائفي، وبانتشار ضروب من العثمنة في علاقات السلطة بمن تحت سيطرتها، فقد المسيحيون توازنهم ومواقعهم كمنتسبين إلى فضاء عام، وخلت ساحتهم من أي تمثيل غير التمثيل الكنسي، الذي لم يمثلهم يوماً. وزاد الطين بلة أن السلطة وضعت على رأسه كهنة تماهى كثيرون منهم مع أجهزتها وخطابها وأهدافها، أو عملوا في خدمتها، وربطوا أنفسهم بها كجهة تحمي كسلطة تابعة، وأسقطوا المسيحيين ومؤسستهم الدينية في قبضة جهة تدخلت دون توقف في شؤونهم، وزجت بهم في مشكلات أوحت بانحيازها إليهم وانحيازهم إليها، رغم أنها استهدفت توريطهم في عداء للطوائف والملل الأخرى، وأدت إلى تحريضها عليهم، وإخضاعهم لمزيد من التبعية الأمنية. حدث هذا، بينما كانت مكانة المسيحيين في المجال العام تبلغ أدنى نقطة عرفها تاريخهم الحديث، وكانوا يتحولون إلى أكباش فداء كغيرهم.

ـ هذه الاجواء، التي رد الأوقافيون عليها بتدين مبالغ في انكفائيته، بتشجيع مباشر من الأسدية، جعلت من الطبيعي طي الزمن الوطني وقيم الإسلام الجامعة، التي قال المطران جورج حداد عنها: “لسنا كلنا مسلمين، لكننا كلنا إسلاميون، بمعنى أن هناك حضارة واضحة جداً هي الحضارة العربيةـ الإسلامية، ونحن كلنا ننتمي إليها”([60]). وزاد الأوضاع تأزماً رد المؤسسة الأوقافية بمواقف مذهبية ضاعفت أدلجة التباعد بين طوائف وملل تتعرض للظلم والإقصاء. وبدل أن تتقارب وتتحد ضدهما، رأت في تبعية غيرها من الطوائف والملل للسلطة ما أرادت الأجهزة لها أن تراه: موقفاً معادياً لها، قابلته بموقف معاد، بدل أن ترى في الأسدية سلطة معادية لعموم الشعب، هي وحدها غريمها. بهذا، نقلت الأسدية المعركة ضدها إلى المجتمع، المتحول الى أهل سنة وجماعة مذهبيين من جهة، وأقليات طائفية من جهة مقابلة، زاد انحطاطهم العام من قدرتها على التلاعب بهم، كما ظهر بصورة خاصة خلال عامي ١٩٨٠/ ١٩٨٢، حين نجحت في فصل رجال الأعمال المسلمين، المنضوين في غرفتي التجارة والصناعة، عن حراك المجتمع، وجاراهم في ذلك عدد كبير من رجال الدين، الذين اتخذوا مواقف معادية لمن قتلهم النظام بحجة أنهم ارهابيون، وكانوا عزلاً.

ـ تفاءل المسيحيون في أغلبيتهم الساحقة بثورة الحرية، واعتقدوا أن انتصارها سيعيد إنتاج الدولة الوطنية، التي وعدت باستعادتها. وقد شارك عدد كبير من شابات وشبان الأحياء المسيحية في حراك المجتمع السلمي/ المدني، وشكلوا تنسيقيات خاصة بهم أو انخرطوا في تنسيقيات عامه، وخرجوا كغيرهم من المساجد أيام الجمعة، وقدموا تضحيات كتلك التي قدمها غيرهم خلال المظاهرات المعادية للنظام، حيث استشهد العشرات منهم واعتقل المئات، في حين تعاطف معهم كثيرون من الذين لم يشاركوا فيها. بيد أن هذا الوضع تغير بعد لجوء الأسدية إلى الحل العسكري، ونجاحها في تطييف وعسكرة المجتمع الأهلي، التقليدي والمحافظ، بالتفاهم والتنسيق مع بعض التنظيمات الإسلامية، التي تسللت إلى الثورة، واخترقتها من داخلها، وجوفتها شعبياً، وحرفتها عن أهدافها المعلنة: “الحرية والعدالة والمساواة للشعب السوري الواحد”، وحولت تمرد السوريين الثوري إلى صراع مسلح واقتتال طائفي خلت سياسات أطرافه من الحلول الوسط والتسويات، وسط رفض روسيا وإيران والأسدية القرارات الدولية، التي تدعو إلى تسوية الصراع تفاوضياً وسلمياً. هذا التطور، الذي تكاملت فيه خطط الأسد والسلفيين الجهاديين والروس والإيرانيين ومرتزقتهم اللبنانيين والعراقيين، ما لبث أن فرز المسيحيين إلى أقلية داعمة للثورة، وأغلبية خائفة من مذهبيتها المتصاعدة والمسلحة، التي أزاحت قواها الأصلية واحتلت واجهتها، وسيطرت على مناطق واسعة من سورية، أخلى النظام عديداً منها دون قتال. من الآن فصاعداً، سيبدأ قسم متزايد من المسيحيين بالانحياز إلى النظام خوفاً من “داعش” و”النصرة”، بينما أخذت الأسدية تضم قسماً من المسيحيين الأعضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى شبيحة البعث، حيث ارتكبوا فظاعات يصعب تصديقها، بالتلازم مع مغادرة عدد كبير من مسيحيي مناطق القتال إلى الدول الأجنبية، وانخراط عدد وازن من نخبهم الثقافية والمتعلمة في عمل الثورة الإعلامي والإغاثي، وانضم عدد جد قليل منهم إلى الجيش الحر، واستشهد بعضهم في صفوفه.

3ـ يجد كُرد سورية أنفسهم في وضع عصيب أيضاً، فالنظام يعاملهم كطائفة، ويتنكر لهم كمواطنين، ويرى فيهم جسداً غريباً انسل إلى داخل بلاده، لا بد من تحريض السوريين عليهم باعتبارهم خطراً يهدد وحدة الدولة والمجتمع ووجودهما، بما أنهم ليسوا مواطنين ليكونوا وطنيين أو سوريين، ولأنه لا مفر من التشكيك في ولائهم، وطرح علامات استفهام حول هويتهم، وإخضاعهم بالتالي للرقابة كغرباء يجب التخلص منهم، أو احتواءهم على أقل تقدير، وإلحاقهم بالدولة العميقة من خلال ربط بعض “وجوههم” العشائريين بها، واستخدامهم لضبط مجالهم الخاص، والمجال السوري العام، بما يقدمونه من معلومات في الحالة الأولى، ويلتزمون به من تعليمات ويلعبونه من أدوار، في الثانية، شريطة عدم اعتراضهم على عزل الكرد عن مواطنيهم السوريين، وتحميل علاقات الطرفين ببعضهما بأحكام مسبقة سلبية المآلات، من شأنه أن تمعن في فصل الكرد عن التيار الديمقراطي السوري العام.

ـ تركز الأسدية خطابها التحريضي المعادي للكرد على ما تسميه “ميولهم القومية الانفصالية”، وقد نجحت في نشر أحكام جائرة قدر ما هي خاطئة حيالهم، استغلت محدودية الصلات بين أحزابهم والسوريين، وضيق المجال السياسي المتاح للطرفين، والتباينات داخل كل منهما وبينهما، والنزعة القومية لدى بعض مكوناتهما، وتشابكات المسألة الكردية الإقليمية التي تضفي طابعاً انفصالياً عليها لدى هذا الحزب أو ذاك من أحزابها، لفصل وعزل الطرفين المتبادل، رغم انتمائهما المعلن إلى خيار ديمقراطي واحد أو مشترك.

ـ أنكر النظام، أول الأمر، وجود مسألة كردية في سورية، ثم اعتبر، في مرحلة تالية، خطاب الكرد السياسي مجرد انعكاس داخلي لمؤثرات خارجية تجافي ما هو مسموح به من طموحات لدى أي طرف سوري، وتؤكد ارتباطه الخارجي المشبوه المعادي لسورية. انسجاماً مع هذا الموقف عمل النظام لتحريض الكرد على العرب، بحجة أنهم يرفضون حقوقهم المشروعة، والعرب على الكرد بذريعة تشددهم القومي وخططهم التوسعية في الأرض العربية. بذلك، حُشر الطرفان بدورهما في عالمين متعاديين، تغذيا من مسبقات أريد بها هدم جسور التواصل بينهما، وبناء مصدات تقطع أواصر المواطنة بينهم، وتُحوّل مناطق عيشهم المشترك إلى أماكن يتحكم بواسطتها أيضاً بالشأن السوري العام، سواء من خلال تصدير مشكلات المناطق الأخرى إليهما، أم بإيهام الطرفين أن علاقاتهم ليست ولا يمكن أن تكون طبيعية، أو من طبيعة وطنية، فالكرد غزاة لا حقوق لهم في سورية، والعرب في نظر الكرد مستعمرون احتلوا أرض آبائهم وأجدادهم في “كردستان الغربية”، وعليهم مغادرتها، وإلا طردوهم منها بالقوة.

ـ يتبنى الرأي الأول غلاة السلطة والثاني غلاة الكرد. ويسوّغ انتشار الرأيين لدى جمهرة كبيرة من مواطني سورية النظرة الشائعة إلى الكرد بصفتهم مسألة أمنية، ومن غير المقبول التهاون أو التراخي تجاهها. هذا الموقف، اقتصر على كرد سورية، ولم ينطبق على الكرد خارجها، وخاصة في العراق وتركيا، حيث يجب تأييد مطالبهم، ليس لاقتناع الأسدية بشرعيتها، بل لانسجامها مع القول بغربة الكرد عن سوريا وخطرهم عليها، ولأنها تمده بورقة ضغط على الدولتين، تسمح له بالتدخل في شؤونهما، والانخراط في مساومات معهما، بحجة التداخل في المسألة الكردية.

ـ استخدم النظام على كرد سورية آليات طبقت في بلدان عرفت سياسات داخلية اقصائية طالت أقلياتها الاثنية واللغوية، وقامت على درجة من الاحتواء قيدت دورهم السياسي، ونشاطهم الداخلي والخارجي، وفصلتهم عن بني قومهم في البلدان المجاورة، باستثناء العراق، حيث استغلت الدولة الأسدية العميقة ثورة كرده للتخلص من إخوتهم السوريين، ودفعهم الى المشاركة فيها هناك، على الأرض العراقية، ضاربا بذلك عصفورين بحجر واحد: إعادة هيكلة وجودهم وانتشارهم في بلاده، واختراقهم أمنياً على نطاق غير مسبوق، والإمعان في رفض حقوقهم، باعتبارهم طرفاً يفتقر إلى هوية محددة في وطنه، فضلاً عن التظاهر بالدفاع عنهم وتفهم مطالبهم، خارجه.

ـ بقدر ما تجاهلت الدولة العميقة القضية الكردية في سورية، بقدر ما استغلتها خارجها، وشجعت حركات الكرد المسلحة في العراق وتركيا، وفتحت أراضيها لتدريبهم ودعمهم بالمال والسلاح، واستخدامهم ضد كرد سوريا داخلياً، وتركيا إقليمياً، قبل أن توازن عام ١٩٩٨ بين دعم حزب العمال الأوجلاني وبين الدخول في أزمة مع الدولة التركية تُعرض أمنها للخطر، فاختارت تسليم زعيمه، وطرد أعضائه من سوريا، وتزويد المخابرات التركية بتسجيلٍ عنهم وهم يغادرون مطار دمشق، متجاهلاً وعود الدعم التي كان يغدقها عليهم كحليف استراتيجي ارتضوا أن يحول اضطهاد كرده المباشر بواسطة دولته العميقة إلى اضطهادهم بالواسطة: بيد مقاتلي البيكاكا الترك والإيرانيين والعراقيين والسوريين، الذين رابطوا في معسكرات قريبة من الحدود التركية، بناها لهم هناك وأقام ما يماثلها أيضاً في لبنان، حيث كانوا جزءاً عضوياً من أجهزته استخدمه ضد أو لصالح الأحزاب والحركات السياسية السورية واللبنانية عموماً، والكردية خصوصاً، التي عزلها تنظيم أوجلان شعبياً، وحجّم بشدة وعنف حضورها بين الكرد، وشق صفوفها وخوّنها قومياً. وحين انفجرت الثورة، وتفاعل شباب الكرد بإيجابية معها كبقية شباب سورية، وانخرطوا بكثافة في صفوفها وأعلنوا أنهم سيكونون سوريين وحسب إلى أن تنتصر، تصدى الحزب لهم وقمعهم، وطرح برنامجاً قومياً متطرفاً عزلهم، ورجح كفة الأوساط الكردية المؤمنة بحل قومي، إقليمي الأبعاد، يفصل منطقة الجزيرة، التي أسماها “روج آفا”، عن سوريا، ليس كهدف أراد تحقيقه وحسب، بل كذلك، وبالدرجة الأولى، لإضعاف التيار الديمقراطي السوري ودوره في الثورة، وإلزام الكرد بجدول أعمال مغاير لذاك الذي ناضلوا طويلاً من أجله، وافتعال معركة داخل الصف الشعبي الواسع، العربي/ الكردي، تُمعن في انقسامه حول ما طرحته جماعة أوجلان بصدد حق الكرد في تقرير مصيرهم على أرضهم التاريخية، التي استعمرها العرب وحان وقت تحريرها منهم!.

ـ هذا المشروع السلطوي/ الأوجلاني، الذي فصل الحركة الديمقراطية الكردية عن قرينتها السورية، بعد أن كانتا متداخلتين/ متفاعلتين طيلة عقود، أدى إلى حرمان الحراك الثوري السلمي من قدرات السوريين الكرد، الكبيرة والمميزة، وعزلها عنه، وأوقع الثورة وكُردها في فخ مارس ضغطاً مزدوجاً عليهما، بأن أخرج كتلهم الكبرى من الحراك، دون أن يبعدهم عن قبضة الدولة العميقة، أو يعدهم بحل لقضيتهم، من جهة، وفرض عليهم أولويات حزب البيكاكا الخاطئة من جهة أخرى، الذي بدل أن يشارك في الصراع ضد الأسدية، ويناضل لإقامة سورية ديمقراطية تعترف بحقوق مواطنية الفردية وحقوق الجماعة الأقوامية الكردية، تعاون مع الدولة العميقة، وأضعفت فرص السوريين في نيل حقوقهم، في حال انتصر النظام، وأسهم في تضييع فرصة الانتقال الديمقراطي، وما للكرد من دور حيوي فيه.

ـ لم تغلق الأسدية باب الحوار والتعاون مع حزب البيكاكا. ودعمت نهجه بالسياسة والسلاح، وسلمته مواقع كانت عاجزة عن المحافظة عليها شمال شرق سورية، وتركت له مستودعات أسلحة وذخائر، وبقيت على تواصل يومي معه، ونُشرت تسريبات على لسان علي مملوك تعلن موافقتها على قيام حكم ذاتي في “كردستان الغربية”، مقابل فصل الكرد عن الثورة، التي سبق القول إنها اعترفت بحقوقهم القومية كجماعة خاصة، وبحق أفرادها في المواطنة المتساوية([61]). بذلك، خاض الحزب حرباً لا لزوم لها لينال الكرد حقوقاً لا ينكرها أحد عليهم، غير حليف البيكاكا الأسدي، الذي حرضه على تبني برنامج انفصالي، أفاد منه لاتهام السوريين وثورتهم بالتفريط بوحدة الدولة والمجتمع، دون الاقرار، في الوقت نفسه، بأن للكرد حقوقاً غير حق الرضوخ له.

ـ وجه حزب البايادا خطابه وجهوده ضد المعارضة، وتحاشى النظام، لأنه لعب دوراً وازناً في تشكيله، وآزر صراعه المسلح ضد الدولة التركية، بشهادة جميل الأسد، الأخ الشقيق لحافظ الأسد، الذي أكد ذات يوم أن الأسدية تطبق في تركيا الخطة التي استولت بمعونتها على سورية، وأن تعاونها مع الحزب هدفه اختراق المجتمع التركي من داخله، بكثافة بشرية وازنة، منظمة ومسلحة، وتطرح شعارات ثورية، مساواتية وعدالية، ريثما تستولي على السلطة وتفصح عن هدفها الحقيقي: ضم قرابة عشرين مليون علوي كردي إلى أربعة ملايين علوي سوري، وتأسيس دولة تحكم منطقة المشرق وما وراءه. إلى أن يقع هذا، لا بأس أن يدق الحزب إسفيناً إضافياً بين السوريين، بمشروعه حول الفيدرالية، نمط الدولة الذي رفض ربط تحقيقه بتوافق وطني يحول دون إعادة إنتاج الاستبداد وتفكيك سورية، ويطور، بالمقابل، الحياة الوطنية عبر إرساء الحياة العامة لأول مرة في تاريخ سورية على أرضية مجتمعية يشارك فيها جميع مواطنيها، فلا ينفرد أحد منهم بتقرير مصير منطقة منها، أو بتجاهل تبعيتها للدولة السورية، أو بالقفز عن إرادة اغلبيتها الشعبية الساحقة، أو عن خيارات ثورة الحرية ضد الاستبداد السياسي والديني والقومي.

٤ ـ ليس وضع الأقليات الأخرى مختلفاً عن وضع المسيحيين، ولم تختلف طرق السلطة في دفعها إلى تنفيذ خططها وبرامجها ضد الشعب، وفي احتوائها داخل مراتب أجهزة القمع الدنيا، وتكليفها بمهام سلطوية تُدمر شراكاتها المجتمعية. ولم تقم علاقة النظام بالأقليات على توسيع هوامش حركتها ضمن ما يفترض أنه تحالفه معها، بل ارتكزت على إخراجها من المجال العام، وربطها بخياراته، ووضعها في خدمته بالطرق التي يختارها، والشروط التي يحددها لتوسعة “ملته”، وإلزام النتوءات والزوائد الطائفية الأخرى بدولته العميقة.

ـ بحلف الأقليات كأطراف تدور في فلك الدولة العميقة، شطرت الأسدية المجتمع السوري إلى كتلتين: أقلية سلطوية استراتيجية، معبأة وفاعلة في جميع الاتجاهات، تنفرد بالشأن العام والثروة والسلطة والقوة وتدير الدولة وتتحكم بالمجتمع، وأغلبية مجتمعية رخوة، مبعثرة ومعطلة، وتعاني من تدهور مادي ومعنوي ترعاه الجهات الرسمية لتضمن تفوق الكتلة الأولى في جميع مجالات العمل العام. في هذا الإطار، ومن أجل إضعاف الأغلبية بنيوياً، وامتصاص عافيتها، وتقويض رغبتها في العمل العام، عملت الأسدية على إخضاعها لتوازنات من شأنها أن تعطل التضامن بينها، وتستبدله بتناقضات وخلافات تدمّر علاقاتها ومصالحها، وتفرض عليها إلزامات تُورطها في صراعات بينية تَحول بينها وبين ممارسة صراع عمودي ضد السلطة.

ـ بعشوائية الأغلبية وتشتتها وانهماكها في صراعات جانبية وبينية، وبانضباط الأقلية الحاكمة وإدارتها القصدية والمرنة، والتي لا تجامل أو تهادن، وبصهينة علاقات الدولة العميقة مع شعب تجزأ إلى أقليات متشرذمة ومبعثرة، أفادت الأسدية من تغييبها سياسياً لتفرض عليها أنماطاً من العلاقات تُحيّدها جميعها تجاهها، وتُفعّل خلافاتها البينية، وتتيح للأجهزة تدخلاً ضبطياً أعظمياً في شؤونها، تبدو معه كممثل أغلبية عددية هي الأكثر تنظيماً وتحشيداً، تمكنها من تعبئة قدر من القوى متفوق حتى عددياً على أي قدرٍ تستطيع الأغلبية تعبئته في مكان واحد، في ظل حركية يتمتع بها حظو السلطة ويفتقر إليها ما يقابله من تجمعات “شعبية”، مع مراعاة الفوارق الأخرى بين الجانبين، وأهمها الإدارة المركزية لأهل السلطة، وعدم وجود إدارة لدى الطرف الآخر، كنتيجة للسياسات التي انتهجتها الدولة العميقة، وكان تقويض قدرة الشعب على الانتظام السياسي والإداري هدفها الاستراتيجي الذي لم تَحِد عنه إطلاقاً وفي أي يوم. بغلبتها العددية، وموقعها الإشرافي في المجتمع، أنشأت الأسدية واقعاً مكنها من ممارسة سلوك تجاه من تحت سلطتها يحقق رغباتها، أو بالعكس: من وضع رغباتها في جانب، وسلوكها في آخر، ومن اعتماد سياسات تضليلية تقوم على التقية، تظهرها على غير حقيقتها، بهذا، لا تني ترفع تهمة الطائفية كسيف على أعناق من لا ينتمون إلى الدولة العميقة، وتجعل “طائفيتهم” جريمة وطنية وسبباً في تأخر المجتمع، وما يلزمهم ذلك به من تعاون معها، لإصلاح أوضاعهم، وإخراج السوريين من بؤسهم، الذي يتحمل مجتمعهم المجزأ كامل المسؤولية عنه!.

ـ ينفي أهل السلطة وجود طوائف وطائفية في سوريا، إلا عندما يتعلق الأمر بالمجتمع، أي بالآخر. عندئذ، يجري ربطها بتخلف أهل السنة، ويقال أنها مرض تسلل إلى مجتمعنا المتآخي، لينشر فيه ظلام الأصولية الحالك، ويُحبط تحديثه على يد سلطته “العلمانية” والثورية، التي ليس بين أهدافها ما يفوق في أولويته حرية مواطنيها ومساواتهم أمام القانون، وسد ثغرات التخلف والتفاوت، التي يمكن لأعدائها النفاد منها أو استغلالها، وإذا كانت قد فشلت هنا أو هناك، في هذه النقطة أو تلك، فبسبب طائفية الاغلبية، العصية على العلاج، لأنها أبقت الدولة العميقة خارجها، ويجب أن يتعاون الجميع مع الأسدية للتخلص منها !.

ـ لحرصها على الانقسامات، التي أحدثتها في جميع جوانب الحياة العامة، ابتكرت الأسدية آليات حكم تحوُل بين السوريين وبين بناء وعي موحد، متماسك ومطابق لحاجاتهم ومطالبهم، أهمها إنتاج أزمات تطال جميع مفردات حياتهم، يصيبهم السعي إلى مواجهتها بإحباط يعزز عجزهم عن التصدي لأسبابها في سياسات النظام، ويبعدهم عن تقاطعاتها مع الشؤون العامة، ويفاقم ما في شؤونهم الخاصة من مشكلات تزداد استعصاءً بسبب الفارق، الذي لا يني يتسع باضطراد، بين ما هو مطلوب منهم وما هم قادرون عليه، وفشلهم في وقف ما يحل بحياتهم من تردٍ ترعاه سلطة تستهدف به كل فرد في مجتمع الحرمان، الذي تعي الأسدية أن نيله حريته سيفضي آجلاً أو عاجلاً إلى تقويض مجتمعها السلطوي. وهكذا، بينما يتخبط المواطن تخبط اليائس في الأزمات، تمتنع السلطة عن التصدي لها وحلها، بل تطورها وتعمقها وتوسعها، تطبيقاً لسياسة الإدارة بالأزمات، التي تخفض سقف حاجاته، وتمعن في خفضه إلى أن يوقعه في ضيق مالي يُكدر عيشه، ويترك أثراً مدمراً على حياته الشخصية والأسرية، في حين تفتك البطالة بالأجيال الجديدة، وخاصة المتعلمين منها، تطبيقاً لنهج الإدارة بالأزمات، الذي يتكامل بالإفقار والبطالة ليشكل دائرة مغلقة تطال مجتمع الحرمان، والذين لا ينتمون إلى الدولة العميقة والحزب وقيادات البيروقراطية العليا والوسيطة، وغيرهم ممن تمكنهم صلاحياتهم من مد أيديهم إلى جيوب المواطنين وأرزاقهم.

ـ بتراكم عناصر الأزمة، بإدارة وإشراف أعلى مستويات السلطة، وباكتمال انضاجها وتحقيق الغرض منها، وببلوغ إنهاك المواطن حداً يفقد معه صبره، وتلوح علامات تذمره في كل ما يقول ويفعل، تعترف السلطة بوجودها كأزمة، وتحمله المسؤولية عنه، إلى جانب هذا الاداري أو البيروقراطي أم ذاك، وتطالبه بدفع ثمنها وتحمل نتائجها، بينما تنهمك في اختلاق وتطوير أزمة، أو أزمات، جديدة، أشد فتكاً من سابقاتها، هي أداتها الأكثر أهمية لإدارة علاقاتها مع مجتمع الحرمان، وإلا ما معنى وجود أزمة خبز دائمة منذ نصف قرن، رغم أن سوريا تنتج ضعفي حاجتها من القمح؟. وما معنى أزمة الغاز المستمرة، مع أن بئراً واحداً من آباره يغطي حاجة مواطنيها من شمالها إلى جنوبها؟. وما مسوغ أزمات الخدمات العامة من النقل إلى الصحة إلى التعليم إلى السكن إلى الكهرباء والماء والنظافة العامة…إلخ؟. ولماذا تزداد ببطء أجور ورواتب العاملين والموظفين ويتردى بسرعة مستوى معيشتهم ووضعهم العام، ويتظاهر تردي حياتهم في نوعية وعدد المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، وتراجع ما يستهلكونه منها، وحجم ما يواجهونه من تضخم يلتهم عوائد عملهم، بحيث يُشبِهون من يمشي على شريط جارٍ بالمقلوب، فيجد نفسه محكوماً بالتراجع مهما تصاعدت خطواته، التي لن يكون لتصاعدها من نتيجة غير استنزاف طاقاته، والركون بعد إجهاده لعجزه، والاستسلام لما يُقدَم له من وعود كاذبة باعتبارها خشبة خلاصه، رغم أن تجربته تخبره أن هدفها تضليله وخداعه، ومنعه من ممارسة أي دور أو تأثير في واقعه.

___________

هوامش:

[54] د. فالح عبد الجبار : ما بعد ماركس ، ص ٢٩٣، دار الفار ابي ، بيروت ٢٠١٠.

[55] د. كامل صالح: نظام الملل والنحل، موقع الرأي ١/١٠/٢٠١٧.

[56] د. عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون١٥١٥/١٥١٦. دمشق، مطابع الف باء، ١٩٧٤.

[57] حسين العودات ، العرب النصارى ، دار الاهالي ، دمشق ١٩٩٢، صفحات متنوعة.

[58] جبرئبل رينولدز: القرآن في محيطه التاريخي. ترجمة سعد الله السعدي. منشورات الجمل ، بيروت/ بغداد٢٠١٢. ص ٣٢١ وما يليها.

[59] رواه السخاوي في الاجوبة المرضية ، جيد الاسناد.

[60] حسين العودات ، مرجع سابق ، ص ٧.

[61] عبد الرحمن خضر: النظام يقايض الرقة على منح “حكم ذاتي” للكرد شمالي سوريا . العربي الجديد، ٢٩/١٠/٢٠١٧.

………………..

يتبع.. الحلقة الحادية والثلاثون: (الفصل الحادي عشر – في فهم حالتنا).. وهي الحــلقـــة الأخيــرة من الكـتـــاب كــكـــــل

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.