( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة التاسعة والعشرون: (الفصل التاسع – الأسدية والتعاقد)

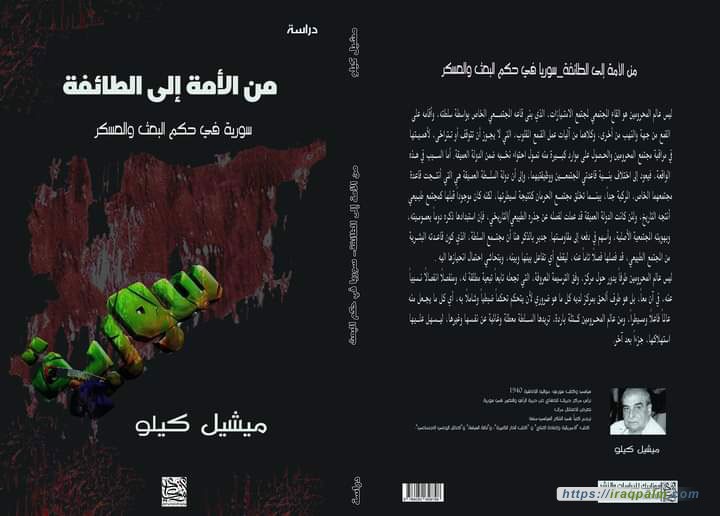

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

الفصل التاسع

الأسدية والتعاقد:

ـ رفضت الأسدية أن تكون نظاماً تعاقدياً بأي معنى وفي أي مجال، فالتعاقد التزام متبادل بين طرفين يفترض أنهما متساويان في ما تعاقدا عليه والتزما به، وإن كانا غير متعادلين في ما عدا ذلك. بالنسبة للأسد، هناك انقلاب عسكري وضع يد “اللجنة العسكرية” على السلطة بالقوة، ورفض منذ بداية مشاركته فيه وجود أو احترام أي تعاقد مع أي طرف عسكري أو مدني في الداخل السوري، وسارع إلى تطييف السلطة واحتكار الحقل السياسي والشأن العام بكافة مفرداتهما وجوانبهما. وبما أن الانقلاب البعثي افتقر إلى قبول السوريين الطوعي، وأقام شرعيته على نجاح دولته العميقة في تغييب ومصادرة طرف العقد الآخر: شعب سوريا، فقد اعتمد في علاقاته الداخلية على ميزان قوى قوض جميع التوازنات التي كانت قائمة في المجتمع، وبينه وبين الدولة السورية، التي سرعان ما أخذ يقوضها ويتخلى عنها، قبل أن يقوض السياسة ويبدل وظائفها، ويبني دولة تتبع سلطة، أطاحت من جانبها بفرص الحوار والتوافق مع السوريين، وجعلته يرى في أي توازن بينه وبينهم مبدءاً مرفوضاً بشدة، يعني قبوله به أن في سورية طرفان هو أحدهما، وأن مجتمعها مستقل عنه، وله إرادة مغايرة لإرادته، وإلا لما تعاقد معه وأقر بحقه في أن تكون له علاقة تفاوضية ومن ثم ندية معه، مهما كانت محدودة ونسبية. يكمن هنا السبب في أن الأسدية لا تمارس سياسات تستند إلى وحدة السوريين كشعب ينضوي في مجتمع واحد، وإنما ترى فيهم كيانات متنافرة/ متنافية، يجب إلحاقها به دون أي عقد أو تعاقد، لا سيما وأنها تتم بين قوي وضعيف يكتسب وظائفه من خلال قبوله به، وليس عبر التزامات تعاقدية تضمر واجبات تتعارض مع سيطرته، وما تمتلكه دولته العميقة من سيطرة لا بد أن تكون مطلقة، يدمر التعاقد قدرتها على احتواء المجتمع وتفكيكه وإحاطة مكوناته بظروف لا تسمح لها باي خيارات او رهانات غير تلك التي تفرضها عليه، وتوسع الهوة بينها وبين الخاضعين لها، كما تقوض التكوينات المجتمعية من داخلها، وتطوق علاقاتها بكوابح وعوائق لا تستطيع تخطيها .

ـ بهذه الممارسات النافية للتعاقد كمبدأ وممارسة، اخترقت وحاصرت الأسدية تكوينات المجتمع السوري جميعها، بما في ذلك العلوي منها، لاعتقادها أن وحدتها حمالة أخطار لا مفر من أن تنفجر بمجرد إفلاتها من رقابتها. هكذا، بنَت الأسدية خطتها منذ ساعات انقلابها الأولى على تفريق المجتمع السوري إلى جمّعات متناحرة/ متنافية، بما أحدثته من تباينات بين كياناته، طورتها بمرور الزمن إلى تناقضات فاقمتها باضطراد. وكانت الأسدية قد بادرت بعد استيلائها على السلطة إلى إدراج التمثيلات الحزبية في إطار موحد اسمته “الجبهة الوطنية التقدمية”، قطعت صلاته بالأوساط المجتمعية المحدودة، التي كانت تشكيلاته على صلة بها، وحالت بينها جميعها وبين ممارسة أدوار خاصة أو مستقلة يمكن أن تعرقل تفكيك المجتمع، وحشو مكوناته بديناميات أمنية تتيح تحكم الدولة العميقة بها. في الوقت نفسه، استهدف جهد السلطة، الاحتوائي في أحد وجوهه الإقصائي في وجهه الآخر، حاضنة السياسات الافتراضية: المجتمع وبالأخص منه فئاته البينية، التي فرض عليها التزاماً من طرف واحد، رغم أنها ليست طرفاً فيه ولن تقبل به، لأنه يُكرهها على تبني مواقف الدولة العميقة وخياراتها، ويُعاقب أي حيدان عنها مهما كان محدوداً. بهذا النمط من الإلزام غير التعاقدي أو الندي، أسست الأسدية البيئة الضرورية لاشتغال قبضتها الحديدية، ولترويع وإخضاع من الآخر والمختلف. أما الاحتواء والاشتغال، فقد أتبعا آلية محددة هي التالية: إذا افترضنا أن حصة الأسدية من أي علاقة مع مكون مجتمعي تريد احتوائه هي تسعين بالمائة، وحصته هو عشرة بالمائة، فإن “الإلزام” يعني إيهام من يفرض عليه أنه تم إدراج الحصة الكبيرة في حصته الصغيرة، وأن التسعين هي التي ضُمت الى العشرة وليس العكس، والنظام هو الذي قدم التنازل، والآخر غدا صاحب سلطة تقريرية، وعليه الالتزام بما يقع إملاؤه عليه. إذا كان التعاقد مستحيلاً دون مشتركات وأسس جامعة، فإن الإلزام ينطلق من انصياع الطرف الذي لم يقرره أو يوافق عليه، بنتائجه، حسب ما تحدده السلطة. من هنا، يجب أن يكون للإلزام قدرات وأقنية احتوائية تحتم الالتحاق بالدولة العميقة، فالأسدية لن تقبل الاستقلال عنها، أو منافستها على المجال السياسي، فمع من تتعاقد بعد أن احتوت تنظيمات المجال السياسي أو نبذتها؟. وهل تتعاقد مع نفسها، وأي طرف يمتلك ولو بعضاً مما تمتلكه من أجهزة وقوة ليكون طرفاً أهلاً لتعاقدها معه؟. أليست هي من بنى النظام السياسي من بابه إلى محرابه، وانفردت بإدارته تحت قيادة وإشراف رئيس لا يشرك أحداً في قراراته، التي يستلهمها من مبادئ سبق جميع الأحزاب والجهات المحلية والدولية إليها، بل إنها لم تكن معروفة قبله، استهدفت دوماً جعل المساواة والعدالة هدفين يسوغ بواسطتهما دمج الآخرين دمجاً مباشراً في دولته العميقة، أو تلحقه إلحاقاً غير مباشر إلى أحد تشكيلاتها التمثيلية أو الإدارية غير المقررة، وصولاً إلى تأسيس جسدية سياسية متراتبة تقتصر جهاتها المقررة على تنظيمات الدولة العميقة. ومن يقرأ ميثاق “الجبهة” سيجد ذلك واضحاً دون لبس، فالتحالف “الجبهوي” هدفه الاحتواء النهائي للأحزاب التي انخرطت فيه، ووضع يد الأجهزة عليها، وتحييدها.

ـ من الطبيعي في علاقات غير تعاقدية أن لا يحتل أحد من غير ممثلي الدولة العميقة موقعاً تقريرياً. ثم، ما هو التعاقد الذي يمكن أن ينشأ في نظام ضم المجتمع السوري إلى سلطته وجعله أحد إفرازاتها، ولا يقبل أن يكون هناك أي مصدر لشرعيته من خارجه، ولم يقم علاقات مع أي جهة داخلية بالتراضي الطوعي والمتبادل، بينما تتعين سياساته بموازين القوى، الراجحة لصالحه، ويرفض الأخذ بغير الأسس التي يعتمدها، دون أن يعلنها، أو يفصح عن ما يعتزم اتخاذه من خطوات، أو ما يريد تطبيقه من خطط سياسية واجتماعية واقتصادية، لاعتقاده أن العلنية ملزمة، وتقيد حريته التي يجب أن تكون مطلقة وبلا قيود؟. وأي تعاقد يمكن أن يوجد أيضاً في ظل نظام يرفض مبدأ الانتخابات وتداول السلطة، وحق الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني في الانفصال عن دولته العميقة، والعمل في فُسح حرة، ولم يكن بين أهدافه غير إجبار السوريين على الرضوخ المطلق لشموليته، التي انحدرت بالمجتمع السوري إلى درك صراعات سيطرت على علاقاته، وحددت هويته وكبحت تقدمه على درب الحرية والديمقراطية والحداثة؟. أخيراً، إذا كانت السياسة ممنوعة، أي مجال يبقى للتعاقد؟.

… تفاصيل إضافية:

ـ في سياق استعداده لمواجهات مع الشعب رآها آتية، عمل النظام لإعادة السوريين من حالة المدنية، السياسية والعامة، التي كانت تتنامى من خلال نضالهم في سبيل الاستقلال وبعده، إلى حالة طائفية/ أهلية نافية للسياسة كشأن عام، ومتمحورة حول السلطة الحاكمة. لذلك، وزع الشعب، الذي كان يمر في طور اندماج وطني سريع، إلى كيانات حدد هويتها من خلال انتماءاتها المذهبية، وركز جهوده على احتوائها في السلطة من جهة، وبعثرتها في الوقت نفسه إلى أطراف أو جمعات متناحرة، استخدمها لتقويض ما كان يوحد السوريين مجتمعياً وبالتالي وطنياً، ولإلزامهم بمواقع تبقيهم متفرقين، ودائرين في فلكه، على أن يتوزعوا، كما في كل نظام تسلطي/ شمولي، على صنفين: يضم أولهما من ينصاعون للأسدية، التي استولت على السلطة، وسوّرتها بسياج كثيف من مصالح وعلاقات ما دون مجتمعية، حرستها أجهزة دولة عميقة محدثة أمنياً إلى درجة الإشباع، ويضم ثانيهما أغلبية الشعب، التي لا مفر من إخضاعها وإبقائها تحت أعين الأجهزة وسياطها، لأنها غير موالية وقد تكون متآمرة بفطرتها، وتُعد العدة لإسقاط النظام.

ـ لم تسمح الأسدية للفئة الأولى بالتماهي معها، بل اعتبرتها من أتباعها، وليس من شركائها، واستخدمتها لاختراق المجتمع وتشتيته، أو كدريئة تُسهم في حماية مركزها المقرر، الذي أوصل أجزاء منها إلى هوامش سلطته، حسب تصنيف تناول أهليتها لممارسة وظائف تنضوي عضوياً في مهام دولته العميقة وحزبه وبيروقراطيته، وتسهم في تعزيز توازنها الداخلي، الذي لا يستند على دورها كطرف رديف، وإنما يقوم على انفراد السلطة بالمجال العام، وإخلائه من أية تمثيلات سياسية أو مدنية، مستقلة أو منفصلة عنها، كي لا تفقد السيطرة على نفسها، وعلى البيئة السياسية والمجتعية الخاضعة لها.

ـ بنجاحها في بناء نظام يرى الوحدة الوطنية انطلاقاً من امتلاء المجال العام به وحده، أو من وحدة الشعب حوله بالطريقة التي يحددها له. وباعتمادها معايير طائفية تترجمها إلى مواقف سياسية متشعبة تزيدها تعقيداً بمرور الوقت، وتحملها شحنة عداء لمن لا ينتمي إليها، اغلقت الأسدية باب الخيارات، التي تعيد إنتاج الوحدة الوطنية والمجتمعية في إطار من الحرية والمساواة، وصادرت دور المواطن الفرد، وفرضت نزعة سلبية مفعمة بالتوجس على علاقاته مع الآخرين، وأثارت مخاوفه منهم، لتقويض ما كان له تاريخياً من تواصل معهم، ولتفعيل عجزه، بإخضاعه لرقابة دائمة تعزز دوره في إضعاف مجتمعه، الذي تقوض أجهزتها ما فيه من القواسم والجوامع المشتركة، بما فيها تلك الكامنة في موروثاته الدنيوية ومعتقداته الدينية، التي أسهمت في إخراج الانتداب من سورية، وإحباط مشاريع التقسيم، وتكريس الفكرة الوطنية الاستقلالية في صيغة رافضة للطائفية والجهوية والإثنية، لأنها رأت فيها ما ثبتت صحته لاحقاً: خطراً على وجود الدولة ووحدة المجتمع. وها هو نظام “الوحدة والحرية والاشتراكية” يتولى منذ استولى على السلطة، وبعد انقلاب حافظ الأسد عام ١٩٧٠بصورة خاصة، إزالة المقومات والعوامل التي لعبت الدور الرئيس في تشكلهما، من خلال تطييف الدولة وتغيير هويتها وبنيتها ووظائفها، وإلغاء أي بعد أو حضور تمثيلي للمجتمع، والانتقال من منع تمثيله إلى تفكيكه بإشراف وضمانة السلطة المطيفة/ المتعسكرة.

ـ بالطائفية كحاضنة هيكلية للحقل السياسي، وكساحة عامة أخضعت “جماعة وطنية سورية” صيرتها افتراضية، وأمعنت في تغييب هويتها ووحدتها، كان من الحتمي ان تستهدف الأسدية قيم الشعب الوطنية أيضاً، وأن تحقق هدفها برد المجتمع إلى طوائف متناحرة أخضعتها لسياسات رأت في المصلحة الوطنية العليا حاصل جمع مصالح طوائف متناقضة، توحدها طائفة الدولة العميقة بصفتها سلطة حاكمة، لتحافظ بالنظام الطائفي/ التراتبي الذي تنتجه على وحدة سورية، المشروطة ببقائها خاضعة لها كسلطة طائفة، تحافظ على دولتها ومجتمعها الخاص، بفضل ما ترعاه من ولاءات دنيا وجزئية، تمنح دولتها العميقة القوة، وتقرر دورها، الذي يتفوق على ما يمتلكه، أو يمكن أن يمتلكه، أي طرف مجتمعي، مهما حسنت تعبئته وقيادته.

ـ هذه الحال من التكور التوحيدي على السلطة، التفريقي في كل ما يتعلق بالذوات المجتمعية، التي أرادها النظام متجافية ومتناحرة، افقدت جميع أطرافها ما كان لها من عمومية مجتمعية، ونجحت في تمكين النظام من إثارة ضروب متنوعة من الانقسامات والضغائن بين السوريين، الذين أسقطهم قبولهم بسياسات الأسدية في خلافات أتاحت لها التلاعب بهم، وتغذيتهم بما يبعدهم عن استعادة حريتهم، درءاً لخطوتين متلازمتين أولاهما التحرر من الافكار الفئوية، التي يعتبرها النظام رأس المال الضروري لتفوقه على الشعب ولاستمراره، وثانيتهما توحيد قدرات السوريين الوطنية بتعبيراتها وتشابكاتها وتمثيلاتها المتنوعة، وتبني رهان وطني يتمتع بتأييد عام، ويترجم إلى خيارات سياسية ومطلبية تساندها قطاعات شعبية واسعة، تنّصَب برامجها على فكرة مركزية تتفرع عنها جميع مواقفها هي: الحرية، التي تنتفي باعتمادها انقسامات السوريين، الطائفية منها وغير الطائفية، وما قوضته الأسدية بواسطتها من وحدة مجتمعية، أصاب تغييبها السوريين بموت شتوي، لعب دوراً رئيساً في تكريسه، اعتماد معايير مذهبية في تحديد مقولتي الاغلبية والأقلية، والشأن العام .

ـ لئن كانت الأسدية قد اختارت هذه الأوساط التقليدية والمغلقة ايديولوجياً ومذهبياً كرديف ومكمل لها، فلثقتها بأنها ستساعدها على محاصرة الفئات البينية، العلمانية والديمقراطية، والنخب المثقفة والعارفة، القادرة على صياغة وتطوير بدائل للوضع الطائفي القائم، يثلم تبنيها سلبية الجمهور العريض تجاه النخب، التي ترعاها الدولة العميقة والمؤسسة الأوقافية والتجارية، وتصب جهودها مجتمعةً على الحؤول دون تفاعل فئات المجتمع إيجابياً مع ما تقدمه من قراءات لدور ووظيفة نظام “قائد الوطن” الطائفي وآليات اشتغاله.

ـ بسبب معارضتهم للخيار الديمقراطي، القائم على قانون وضعي يتساوى السوريون أمامه، ويعطيهم حقوقاً متعادلة ومتوازنة، وبسبب التماهي بين المذهبية والطائفية، وما جمعهما من تقسيم عمل سياسي/ عقدي في إطار توافق السلطة والمؤسسة الأوقافية، ساندت المؤسسة الدينية الرسمية طائفية النظام الأسدي، التي تسوغ طائفيتها، وسيادة المعايير المذهبية كناظم للمجال العام، ولأن مصلحتها تكمن في اصطباغ الصراع السياسي في سورية بصبغة طائفية تضمن غلبتها على التيار الديمقراطي من جهة، وعلى طائفة الأقلية السلطوية من جهة أخرى. وإذا كانت المؤسسة الأوقافية لم تسحب بعد تأييدها للسلطة، فبسبب افتقارها إلى القوة الضرورية لمجابهتها، ورغبتها في المحافظة على قواها لساعة الحقيقة، عندما ستمكنها الظروف من الانقضاض عليها، فضلاً عن معارضة السلطة لمن لا ينتسبون إليها من رجال الدين، مع أنهم لا يقلون خوفاً من الخيار الديمقراطي عن شيوخها، ويعتبرون العلمانية كفراً، يرفضون النظام ويُكفرونه لأنه غير إسلامي، لكنهم لا يفكرون بالتعاون مع خصومه ومناوئيه الديمقراطيين، أو بالتخلي عن المطالبة بدولة محضْ إسلامية لا محل فيها لغيرهم. يبدو أتباع هذا الخيار وكأنهم ضد الخط الأوقافي الداعم للأسدية، لكنهم، بجعلهم الدولة الإسلامية هدفاً مباشراً لهم، يشقون من يفترض فيهم توحيدهم، ويلعبون لعبة النظام. ويزيد الطين بلة أنهم لا يقيمون وزناً لغير مقولات تيارهم، رغم خلوها من برامج وخطط، واكتفائها بأقوال عامة وغامضة، تؤكد أن الله حليفهم، ولن يخذلهم مهما اقترفوا من أخطاء، ما داموا يعلنون أنهم يقاتلون تحت رايته، التي لو كانت سياسية لخالط موقفهم كفر يُخضع إرادة العلي القدير لإرادة عباده.

ـ راهن قادة المدرستين الدينيتين على مُكر التاريخ، واعتقدوا أن الأسد ينفذ خطة ما كان لهم أن يضعوا ما يخالفها، لو كانوا في السلطة، تبين بوضوح أن التاريخ يستغفل الذين يعتقدون أنهم يستغفلونه، ويفرض خياراته عليهم، ويعود إلى مساراته الأصلية مهما طال حيدانه عنها، ليعيد السلطة إلى أصحابها الأصليين: “أهل السنة والجماعة”، الذين عليهم التخلي عن ولي الأمر، الذي تغنيهم أفعاله عن القيام بأي عمل يستهدف انتزاعها منه، ويرسخ في الفترة السابقة لخروجه من الحكم، عقيدتهم في الوعي العام، فلا ضير في دعم نظامه، ومساندته لكونه يضع نفسه في خدمة السُنة، ويؤسس لنهضة دينية، هي، وليس ألاعيب السياسة، التي ستأتي بالانتصار للمسلمين، كما أكد الشيخ البوطي مراراً وتكراراً([53]).

ـ بالاقتران بين سياسة استبعادية تمارسها الأجهزة السلطوية، وأحكام ومعايير مذهبية إرشادية تتولاها المؤسسة الأوقافية، نجحت الأسدية في استخدام خطاب علماني/ طائفي/ مذهبي/ ديني/ مصلحي/ قومي/ تحريري لاستقطاب قطاعات واسعة من الأقليات، وحجبْ ما نشرته من أجواء مذهبية في المجال العام، وأثارته من مخاوف شاملة فيه، لإيهامه أن طائفيتها ليست أسوأ الخيارات أو أكثرها تهديداً للإيمان. أما تسويق هذه الفكرة، فأسندت إلى رجال دين مسلمين ومسيحيين، برز منهم محمد سعيد رمضان البوطي، بابتداعه صياغات حوّلت طائفية النظام إلى حالة إيمانية/ إسلامية مفعمة بالنقاء والنسك، يجسدها في سلوكه وخياراته حافظ الأسد، الدرويش المتعبد، الذي كرس نفسه لخدمة الباري عز وجل، والإسلام والمسلمين، والسياسي الزاهد في الدنيا العازف عنها، الذي همّه الوحيد رفعة الدين والنأي بنفسه عن الطائفية والطوائف، والانضمام دون إعلان، ولكن قلباً وقالباً إلى “أهل السنة والجماعة”، وحذا ابنه بشار حذوه بعد أن ورث الرئاسة، وتزوج من مسلمة سنية، ليكون نصيب السنة من السلطة أكبر من حصة العلويين من دولة الأسدية العميقة، التي يمسك رجال الدين والعلماء بجزء من مفاتيحها، بالتعاون مع رئيس يحكم باسمهم ونيابة عنهم، فليس صحيحاً ما تراه الأعين وتتناقله الألسن حول انفراده بالسلطة، بينما هي مشتركة بينه كممثل للشرعية، وبين التجار ورجال الدين كممثلين للشريعة، ينخرطون إلى جانبه في الحرب ضد التطرف السلفي الجهادي: الذي يواجهه كل من موقعه، بالتكامل الضروري بين حليفين.

ـ بسبب عجزها المديد عن تحدي الدولة العميقة ونظامها، وفشل تمردها عليها بين عامي ١٩٨٠/١٩٨٢، برزت سياسة بديلة تجاه السلطة ناست بين خيارين: أراد أولهما بعث أعظم قدر من الاطمئنان في نفوس القابضين عليها، عبر الإفراط في الولاء لهم، وثانيهما فصل عامة أهل السنة عن بقية السوريين، وتكتيلهم مذهبياً ضدهم. هذه الخطة غير المعلنة، التي ترجمت مراراً إلى حملات شارك فيها كثيرون، بمن فيهم حبيب الأسدية: محمد سعيد رمضان البوطي، وجسدتها خطب جمعة ودروس دينية دارت حول فكرة رئيسة هي أن الاسلام نظام كامل متفوق على أي نظام عداه، فلا يجوز شرعاً مزجه بغيره، لأن ذلك يفرض أساليب حياة وتفكير على المسلمين تتنافي مع ما في دينهم من شورى وعدالة وحكم راشدي. أفاد الأسد من هذا النهج، الذي أخرج كتلاً بشرية وازنة من الخيارات الوطنية وسجنها في عالمها المذهبي الخاص، الذي أتاح له إبعادها عن الحقل السياسي، وانفراده به، والسيطرة عليه.

ـ هاتان الخطتان المتعاكستان وغير المعلنتين، التقتا عند خوف الأسدية والمؤسسة الأوقافية من الفئات البينية، وخاصة منها شرائحها المناصرة للحرية والمواطنة والنزعة الديمقراطية/ العلمانية، التي رفضها كلاهما، ولم يجدا خياراً أفضل لمواجهتها من تعزيز الدولة الطائفية العميقة، وفصل مكونات الجماعة الوطنية السورية بمتاريس أيديولوجية وطبقية وأثنية ووظيفية وثقافية وجهوية، تتكفل بتفاقم التمزق المجتمعي، وتشديد قبضة المؤسسة الأوقافية على رجال الدين، والأجهزة على غرفتي التجارة والصناعة، وزج هؤلاء جميعهم في مجابهة مع كتلة إسلامية أخذت تجنح أكثر فأكثر إلى تطرف حملت منطوياته السياسية قدراً خطيراً من العداء للآخر والمختلف، لكن السلطة وجدت فيه أداة وظيفية تصلح للاستخدام هنا، ولتبييض صفحتها كجهة تحارب الإرهاب هناك، في حين اتخذت في الحقيقة موقفاً متراخياً منه، لاعتقادها أن انتشاره يزج سورية في أزمة مفتوحه، تضعف مجتمعها وتُمعن في شق صفوفه، وتتيح لها ابتزاز الكتل الإسلامية الكبيرة، والضغط على المعارضة غير الإسلامية لإجبارها على الوقوف إلى جانبها ضد الخطر المشترك.

ـ هذه التطورات المعقدة، الظاهرة والخفية، التي شطرت السوريين إلى كتل طائفية ومذهبية متناحرة ومتعادية، كانت لها نتيجتان هما:

ـ أولاً: تكوّن وعي أغلبي أقلع أكثر فأكثر عن فصل الأقليات عن السلطة، واعتبرها جزءاً منها، وعدواً، بصفتها هذه. .. و ..

ـ ثانياً: تخلق خوف متزايد لدى الأقليات من الأغلبية، التي تحولت في نظرها إلى كتلة كتيمة ومغلقة، تنبذ الحوار والتواصل كأداة لإدارة علاقاتها مع الآخر والمختلف، ويكمن وراء انغلاقها ميل متصاعد إلى استهداف من لا ينتمون إليها، في ظل انتشار خطاب طالباني/ قاعدي، كفّر من يرفضونه حتى من أهل السنة والجماعة، وأعلن تصميمه على أسلمتهم، بالسكين.

ـ نتيجة لما اشاعه النظام من أجواء مشبعة بأخطار القتل والاقتلاع من جهة، ولما عرفه الاختراق المتطرف من انتشار سريع في بيئة خلت من السياسة وما تتيحه من آليات توازن وتسويات وحلول، ضمن فضاء مفتوح، تواصلي وتعددي من جهة أخرى، انطوت الأقليات على نفسها، وابتعدت نهائياً عن الشأن العام، وتغربت عن شؤونها، واحتمت بالسلطة، التي استخدمتها لمواجهة الأغلبية، ولتقويض وتقييد ما بقي من ميل تكاملي لديها مع الآخرين، وزجها في أمر واقع صارت ضحيته، أفقدها الجرأة على القيام بأي شيء خشية الاصطدام بالتطرف من جانب، أو الخروج على النظام والارتطام بالدولة العميقة من جانب آخر، وما يمكن أن يصيب في الحالتين قدراتها المشتتة من ضرر جسيم. هذا كله، جعل انفكاك الأقليات عن السلطة ضرباً من الاستحالة، وفرض عليها العيش في ذعر دائم من ردود أفعال بيئتها المجتمعية والنظام، ومن اختراقها على الصعيدين المذهبي والتنظيمي، وما يمكن أن تثيره فيها من خلافات تفرض عليها العيش في حالة طوارئ، أدت إلى انهيار ما كان لها قبل الأسدية من توازن مستقر، أبطلته أجهزة كلية الجبروت تربصت بها، فإن هي خرجت عن الخط الأسدي، فقدت موقعها بين أتباعه، دون أن تجد تفهماً لدى الأغلبية، التي يتلاشى باضطراد موقفها الإيجابي منها، وتقف مكتوفة اليدين إن رأتها تتعرض لبطش الأسد.

– في نظام ادعى العلمانية، لكنه اعتمد الطائفية معياراً رئيساً في تعامله مع مجتمعه، وانضم إلى تحالف مع “جمهورية إيران الاسلامية”، الفخورة بأيديولوجيتها المذهبية المتطرفة، إلهية المصدر، المصممة على تصديرها إلى البلدان العربية، صار من الحتمي أن ينقل النظام سياساته طائفية المنطلقات والأهداف إلى المجالين العربي والإقليمي، ويطور الأدوات والأجهزة السلطوية الضرورية لتكريسها فيهما، من أعلى أصعدة الحكم إلى أدناها، وأن يمزج العناصر المذهبية الإيرانية في بنيته الفوقية، ويفعّلها في مجاله الداخلي وعلاقاته مع المجتمع السوري، الذي صار انقساماته مصلحة إقليمية أيضاً، وضرورة لا محيد عنها لنجاح تحالفه مع طهران وما حتمه من صراعات ما كان لسورية أن تصبح طرفاً فيها لو حافظ على استقلالها، أو لم تبدء بنزع هويتها العربية عنها، وتخطي مجمل ما طبع هويتها الوطنية والقومية بطابعه من عوامل تتصل ببناء دولة وطنية حديثة. لن يكون لدى سورية، من التحالف الطائفي/المذهبي مع ايران فصاعدا، طريق رجعة إلى ذاتها، وستسير دوما في الاتجاه الذي يفرضه عليها طرف التحالف الأقوى، وستخدم المغامرات، التي تمليها مذهبيته في المجال العربي عامة والمشرقي خاصة، بما يجعل الأدلجة المذهبية نتاج فطرة سياسية/ حزبية ستبدل هوية الشأن العام وموضوعاته، ووظائف السلطة، التي سيغلب عليها إلي درجة كاملة دور الدولة العميقة، التي ستتولى جميع اعمالها التشريعية والتنفيذية.

– ـ رغم تطييفه حياة السوريين وشحن علاقاتهم بالتوجس والعداء، دأب النظام الأسدي على الادعاء بأنه حامي الأقليات، مع أن مبادئه وممارساته وضعتها أمام أخطار لم يسبق أن واجهت ما يماثلها في تاريخها الحديث، كان من نتائجها أن أدخلت قدراً من الخوف إلى نفوس أبنائها، أنستهم ما كانوا يألفونه من تسامح وتراحم حيال بعضهم البعض، وأبعدتهم عن منجز جمعي لطالما انجذبوا إليه كمداميك في جماعة وطنية واحدة، لا مصلحة لأي منها في التخلي عن مكانتها ودورها فيها، ومن غير الجائز أن تتسم علاقاتها بالفتور أو بالعداء، أو أن تهجر المبادئ والاسس التفاعلية، التي نظمت روابطها الوطنية، وتجاوزت بواسطتها أي علاقة إقصائية، وحافظت، في الوقت نفسه، على هويتها المجتمعية المتنامية باضطراد، التي تخلقت قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الامبراطورية العثمانية، وأخذت شكلاً اندماجياً متعاظماً فكك نظام الملل، وتسارع في النضال ضد الانتداب الفرنسي، وبعد الاستقلال.

– ـ أقصت الأسدية المواطنين السوريين عن مراكز القرار في الدولة العميقة، وعن مؤسسات التربية والتعليم والإعلام، التي ثكّنَنَتْ عقولهم بواسطتها، وتصل نسبة العلويين ما بين ٨٠ و٩٠ ٪ من كوادرها ومدرسيها، على غرار نسبتهم بين ضباط الجيش العاملين، بينما خدم القسم الأكبر من ضباط الأقليات المتبقية، بمن فيهم ضباط “الأقلية” السنية، التي تصل نسبتها إلى نيف وثمانين بالمائة من الشعب السوري، في مواقع بعيدة عن الوحدات المقاتلة، لذلك لا يوجد قائد لواء أو فرقة أو فيلق من غير المنتمين إلى الاغلبية العسكريتارية العلوية، فإن وجد أحد ما بين مئات الضباط الأمراء، كان مساعدوه جميعهم من العلويين، وأحيط بضباط ومراقبين من المخابرات العسكرية، وزود بسائقين ومرافقين ينتمون إليها. هنا، تظهر بصورة خاصة فداحة سياسة النظام تجاه دولة ومجتمع سورية، واستحالة وصول غير العلويين إلى مواقع مفصلية في الدولة العميقة، بما فيها مواقع خدمية وإدارية، وإلا كيف نفسر بُعيّد هزائم الجيش المتعاقبة في مواجهة الجيش الاسرائيلي، ظاهرة ٢٩ مدير علوي من أصل ٣٢ مدير مؤسسة ومرفق ومنشأة في مدينة دير الزور، التي لا يوجد بين أبنائها علوي واحد؟. وإذا كان النظام يحمي حقاً الأقليات، لماذا يمارس التمييز ضدها في الوظيفة، ولا يسمح بأن تتمثل في الجيش، ويُخضعها لقدر من الرقابة والتقييد والاستبعاد لا يقل إطلاقاً عن ما يتعرض له أبناء الأغلبية، الذين يتمتعون بأكمل مساواة تحت سوط القمع، والشك في ولائهم؟

ـ يُعتبر العلويون، عموماً، جسماً موالياً للأسدية، ومن ليسوا موالين من النخب المثقفة والشعب البعيد أو المُبعد عن السياسة، يعاملون كأعداء محتملين زرعتهم أيد خارجية في الطائفة ليقوضوا وحدتها من داخلها، ويُرغموها على الانفكاك عن “نظامها”، فهم في الواقع أعداء مضاعفون: للطائفة عموماً، وللدولة العميقة خصوصاً. ويعتبر الولاء معيار ارتباط الطائفة العلوية بالسلطة، التي تريد لها أن تبقى جماعة مغلقة تجاه المجتمع، ومتماهية مع الدولة العميقة وأجهزتها، التي تتولى تحويلها إلى طائفة سلطة تحتل مكانها في القلب من توازنات النظام، بينما تفكيك روابطها مع الشعب، وتثير روح ذعر قطيعية لديها من بقية السوريين، لإرغامها على الالتصاق بالأسدية، وعزل من يرفضونها أو يعارضونها من العلويين، خاصة إن اضعفت مواقفهم أجهزتها، أو أحدثت شروخا في علاقاتها مع جمهورهم العام، أو أخرجت بعض قطاعاتهم من مخاوف زرعتها الأسدية فيهم حيال الأغلبية، فإن نجح هؤلاء في فك قطاعات من الطائفة عن السلطة، أو فشلت الدولة العميقة في ضبط تبايناتها، هددها ما دأبت على إحداثه من انشقاقات في المجتمع، لطالما وازنت بواسطتها ندرتها العددية بالمقارنة مع بقية السوريين.

ـ هذا النهج السلطوي، قوض دور العلويين الوطني، وشطرهم إلى قطاعين متداخلين، وغير متماثلين، كأي فئة سورية أخرى: أحدهما كبير وسلطوي، والآخر قليل ومبعثر ومتعارض أو متنوع الخيارات، ويعتبر عموماً أقرب إلى المجتمع. وقد غمرت الدولة العميقة معظم قادة وممثلي القطاع الأول بامتيازات ومزايا اقتصادية واجتماعية وسلطوية، بينما واجه سواد القطاع الثاني ما واجهته أغلبية السوريات والسوريين من تراجع في عيشهم وانحدار في مكانتهم، وتعرض لإرعاب واضطهاد مكثف.

ـ أقام القطاع الأول بيئة طائفية/ سلطوية اخترقت جميع أطياف المجتمع وتخطتها، في الآن نفسه، وأخضعت منتسبيها لمخاوف مزدوجة: أحدها اختلال التوازن بين السلطة والمجتمع من جهة، والآخر بين مكونات السلطة نفسها من جهة مقابلة. لذلك، بادرت الأسدية إلى اختلاق ملة خاصة بها، لا تقتصر على طائفة بعينها، بل هي جمّعات سياسية تدور في فلك السلطة، التي أدرجت في صفوفها، الهامشية غالباً، العدد الذي تحتاج إليه من منتسبي الطوائف والعلمانيين وغيرهم، الضروري لحفظ توازنها، ولتشكيل حاضنة احتياطية لدولتها العميقة، تكون إطاراً جامعاً يختلط فيه المذهبي بالطبقي، والسياسي بالعسكري، والعلوي بالسني، والمسيحي بالدرزي، والعربي بالكردي، بينما يخرج على القانون في كل ما يتصل بالسيطرة المفتوحة على المجتمع في عموميته، وبتنمية الفساد كأداة لنهبه ولتوزيع الثروة وتدجين المجتمع. لا عجب أن مكانة علويي المجتمع تدنت بقدر ما نما التماهي بين علويي وملة السلطة وبين دولتها العميقة، وتفاقم الافتراق بين الآلاف من العلويين الرسميين، وغيرهم العلويين العاديين.

ـ بوقوعها بين مجتمع يرفضها وسلطة تفصلها عنه، وتضع دولتها العميقة في مواجهته والبندقية في أيدي منتسبيها، تستحق الطائفة العلوية لقب الطائفة التي خرج مصيرها من أيديها، وحشرت في صراع لم تختره ولن تكسبه، بعد أن زجتها الأسدية في حرب قضمت أعداداً هائلة من شبانها وشاباتها، وعزلتها هيئات العمل الوطني والمعارض عن حراك وثورة الحرية، وتبنت موقفاً داعشياً/ قاعدياً منها، أبقاها خارج صفوف الشعب الثائر، وحال دون اشتراكها الجمعي أو الواسع في أي نشاط وطني ضد النظام، بتهمة كاذبة هي أنها تقف كرجل واحد وراءه، وعلى المطالبين بالحرية، وبثورة “أهل السنة والجماعة” استبعادها عنه، ريثما يتم القضاء عليها. بذلك، احتسبت المعارضة العلويين على النظام، وتنازلت له عنهم أفراداً وجماعات، واعتبرتهم كتلة كتيمة لا تمييز فيها، ولا فروق بين مكوناتها، تتبنى موقفاً موحداً يدفعها إلى افتداء السلطة بأرواحها، وتقبل الفتك بمجتمعها وموت أبنائها من أجل كرسي بشار الأسد. هذه هي الفكرة الشائعة، رغم العدد الكبير لمن انضموا من المواطنين العلويين إلى المعارضة والثورة.

ـ تعرض العلويون لفخ مزدوج، فقد حمَّلهم النظام أعباء تتخطى كثيراً قدراتهم كأقلية عددية. وظلموا أنفسهم لأنهم لم يقاوموا الأسدية، وتجاهلوا ما أنزلته بعموم السوريين من مظالم وارتكبته ضدهم من جرائم، وسمحوا لها بسوقهم إلى كارثة ماحقة باسم حمايتهم من مجتمع لم يشكل يوماً خطراً عليهم، يماثل ولو من بعيد الخطر الذي تمثله سياساتها، التي أنزلت بهم دماراً شاملاً سيبدّل لعقود كثيرة قادمة بنيتهم السكانية، ويقوض قدرتهم على إعادة انتاج أنفسهم كطائفة مسيطرة، أو ككيان مجتمعي مماثل لذاك الذي كان قبل عام ١٩٦٣ وثورة ٢٠١١.

والنتيجة !

بالسياسات التي مارستها الأسدية طيلة عقود، وأرستها على إخراج العلويين من المجتمع السوري كهيئة عامة موحدة الكيانات، وتعظيم الهوة بينهم وبين معظم مواطنيهم، وإرسائها على مغايرة هوياتية تضمر التنافي، اختلقت الدولة العميقة عداءً تاريخياً بين مركز طائفي/ سلطوي موحد، ومحيط مفكك طائفياً ومتناحر، وغرست هذا التاريخ في وعيهما، بما يضمره من رهان على تخريب ما يجمعهما من لحمة وطنية ومجتمعية، استبدلتها لأول مرة في تاريخ سورية بسياسات سلطوية ومدروسة، أطاحت بواجبات السلطة الدستورية، وبالقوانين المعمول بها، التي تجرم المس بالوحدة الوطنية، إن كان طائفياً بصورة خاصة، ومارست سياسات استهدفت بالتحديد الأواصر التي تشد السوريين بعضهم إلى بعض، لتبديل بنية المجتمع، بالتلازم مع ما كانت تجريه من تبدل في لبنية الدولة، وصولاً إلى طي صفحة تطور ونضال وقيم، واستبدالها بصفحة لا تنتمي السلطة فيها إلى الشعب، ولا ينتمى إليها، بل هما طرفان متنافيان، من الضروري أن يبقى هو مكشوفاً وخاضعاً خضوعاً غير مشروط لأجهزتها وتبقى، هي خفية وسرية بالنسبة له.

ـ هذا الهدف، تطلب تحقيقه جملة قضايا منها تطهير الدولة العميقة من أي أثر للآخر والمختلف، وإضفاء السرية عليها كما لو أنها ليست جهازاً في دولة لا بد أن يتسم بالانفتاح والشرعية، وحدوث قدر من الشقاق المتبادل بين من صاروا أقواماً متنافية لا تنتسب إلى مجتمع موحد، ليس لديها الرغبة والقدرة الذاتية على تجاوز ما صار يجمعها من عداء، ترعاه الدولة العميقة بصفتها مجتمعاً جديداً وبديلاً لما كان بالأمس المجتمع السوري، وحولته الأسدية إلى مجتمع حرمان، وضعت في مواجهته منتسبيها والسلاح في أيديهم، خشية أن تمحو الوطنية الأسوار المرتفعة، التي أقامتها بين المجتمعين: مجتمعها المنفصل بالسلطة والثروة والقوة والسيطرة عن نقيضه، الخاضع له خضوعاً لا قيد عليه، ويتحين الفرص لهدم أسوار السلطة، أو لتحويلها إلى مجرد جدران لا تصد عدواً، أو ترصد المتطفلين على السياسة من فئاته البينية، لفقدها وظائفها كمتاريس تخترق سورية طولاً وعرضاً، ويقف وراءها حماة مسلحون يتربصون بها، ويتحينون بدورهم الفرص للانقضاض على اعدائها.

ـ هذا الافتراق العدائي، صنعه حافظ الأسد، الذي صار الالتفاف حوله والانصياع لخياراته مسألة حياة أو موت، ويستحيل دون انصياع مجتمع السلطة الطوعي له تفعيل الانقسام المجتمعي والافادة منه، وإظهار المجال العام بمظهر يجافي حقيقته الفئوية/الطائفية. بالنسبة للأسدية، لن ينجو العلويون كطائفة دون وضع مصيرهم بين أيدي الدولة العميقة، ومواجهة معارضيها أو المحرضين عليها بردع آني، يتضمن سلسلة إكراهات مادية ومعنوية، أرسى النظام وجوده وعلاقاته عليها من جهة، وعلى وضع العلويين أمام إلزام شامل به وبخططه، التي تنزل عليهم من فوق، حيث يعاد إنتاج النظام من رأسه، وليس من المجتمع، وتضمن دولته العميقة دعمهم له بوسائل تعبوية شتى، تمليها معادلة: إما نحن أو هم. لإرغام العلويين على الانصياع لها، أولت اهتماما خاصاً لأهم نقطة في جدول اعمالها: تكبيلهم بقيود يفرضون بها حصاراً ذاتياً على أنفسهم، يقبل التنويع والتوسعة بقدر ما يرتدون من حال المدنية النسبية، التي كانوا يسيرون نحوها، إلى حال أهلية قطيعية، تتعمق بقدر ما يتطيف وعيهم، وتنجح السلطة في تطييف فئات المجتمع الأخرى، بمعونة خطاب أوقافي يتوقف نجاحه على درجة تشدده، وإيهام العلويين والأقليات أنه لا نجاة لهما دون الاحتماء بالدولة العميقة، والاستسلام لما تقرره لهم، دون العودة إليهم، بعد أن قلبت علاقتها بالمجتمع إلى علاقات تمليها في العادة السيطرة الأجنبية، التي تبدو في أبشع صورها من خلال تكدس منتسبي الأجهزة في ثكنات ومطارات وقواعد عسكرية تحيط بالمدن، تفضح وظيفتها الحقيقية انتشارها في دمشق وحولها ضمن مراكز محض علوية، رابطت فيها ذات تاريخ غير بعيد فرق الانكشارية والسباهية واليرلية العثمانية، حيث عبر التباين في الماضي ويعبر اليوم أيضاً عن ما في الانقسام المجتمعي من أنماط عيش متباينة، قلبت ما كان بالأمس القريب تنوعاً إلى اختلاف وتنافر جسدته أنواع ثياب المختلفين مذهبياً ودينياً، وأغانيه، وما يمارسونه من طقوس في أفراحهم وأتراحهم، ويعبرون عنه في لهجاتهم، وأذواقهم، ونوعية طعامهم، وسلوكهم تجاه الآخر، وعاداتهم، الملتزمة عند أهل السنة بمعايير شرعية اعتبرتها السلطة علامات على انتماء سياسي معادِ… الخ، واستغلتها لتخميد مخاوف العلويين، وحشرهم ككتلة كتيمة في دولتها العميقة: أخويتهم الآمنة وقلعتهم الحصينة، المحاطة بالأعداء من كل جانب، وفي الداخل ومن الخارج .

ـ هذا التوجه، الذي غذته عقائد مذهبية متنافية، وجّه سياسات السلطة الداخلية، وعلاقتها مع الشعب وقضاياه، بما في ذلك البعيدة منها عن أية تشابكات طائفية أو مذهبية. أما السبب الذي كمن وراءه، فيعود إلى دور الصراعات الطائفية في تحييد الفئات البينية وتشتيتها، ومنع انخراطها في الشأن العام ككتلة عابرة للطوائف، مؤهلة افتراضياً لمواجهة التناقضات الطائفية من خلال بناء مجال سياسي توافقي يسيس النقمة على النظام بجهود نخبها الحديثة والمدنية، التي أدركت الأسدية خطرها فاقّصَتّها استباقيا عن المجال العام، أو احتوت قطاعات منها داخل صفوفها وأفسدتها، كي لا تتاح لها الحرية وتعود إلى السياسة بدعم شعبي يعيد قطاعاتها الرئيسة إلى الحقل السياسي، وتضع نفسها على رأس مجتمع الحرمان، وتشارك في أي تمرد وطني يقوم به.

___________

هوامش:

[53] محمد سعيد رمضان البوطي، حديث في التلفاز السوري، ٢ تموز ١٩٩٨.

………………..

يتبع.. الحلقة الثلاثون: (الفصل العاشر – التلاعب بالأقليات الدينية والاثنية)

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.