( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الخامسة والعشرون: (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع (6+7) “ترييف الحياة العامة” و“أدوات التدجين”)

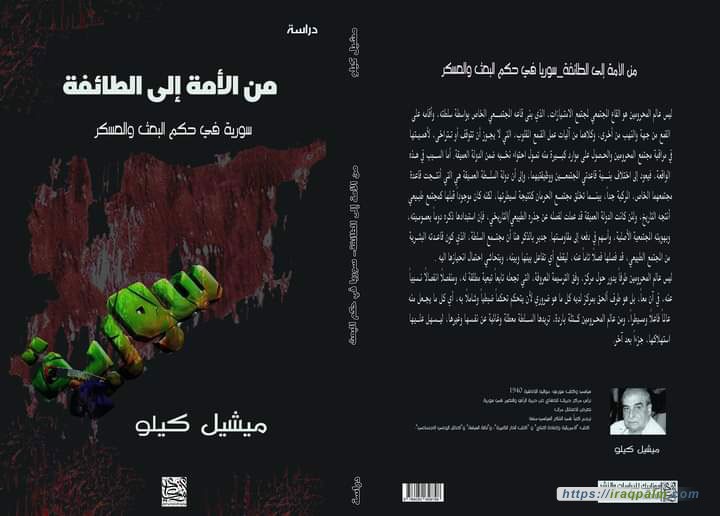

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

نزع السياسة من المجتمع

6- ترييف الحياة العامة:

ـ يعتبر ترييف المدن أحد أفعل الأساليب التي طبقها النظام لتخريب مجتمع الحرمان، وما تَخلقَ في سورية من مجتمع مدني، ونشأ من ارتباط بين السياسة والمدينة، التي اعتبرها ارسطو عاملاً رئيساً في تشكيل مجال سياسي مفتوح، منّتِج للحداثة والأنسنة انطلاقاً من الالتزام المندمج والديمقراطي بالقوانين، كما يتجلى في دولة/ المدينة (حكيم عنكر: هكذا تكلم ارسطو عن مفهوم الدولة. موقع مغرس، ٣١/٧/٢٠١٣). قبل انقلاب عام ١٩٦٣، لم تكن الهجرة من الريف إلى المدينة واسعة ومنظمة، لكن الانقلاب دفع بالفائض السكاني الريفي الكبير إلى المدن، وخاصة منها العاصمة، حيث انخرط في أجهزة الدولة العميقة والأجهزة الإدارية، بينما أسهم تحسن نمط الحياة وارتفاع مستوى المعيشة في حقبة الاستقلال، ولعبت دينامية الشعب وابداعاته دورها في التزايد السكاني، “الذي بلغ نيفاً وثلاثة بالألف، ومثّل بالتالي واحدة من أعلى النسب في العالم، حسب معطيات مجموعة البنك الدولي الخاصة ببيانات معدل المواليد والتطور السكاني في الجمهورية العربية السورية من عام ١٩٦٠ الى ٢٠١٦”. ورغم عدم التناسب في استخدام القوى البشرية بين المدينة والريف، فإن التدفق الريفي إلى المدن حدث لمواكبة تطييف الجيش وترييف الحياة العامة، بتشجيع الضباط من الأصول الفلاحية، الذين سيطروا على السلطة في مدن لا يعرفونها أو يحبونها([28])، وشعروا بالغربة وعدم الأمان فيها، بينما بعث تدفق الريفيين إليها الإحساس بالثقة فيهم، بعد أن أحاطهم بأشباههم ممن سكنوا أماكن مغلقة اقتصرت عليهم، بدت مهمتها الأمنية في نمط انتشارها المدروس حول المدن، وفي ردود أفعالها العدائية والطائفية على المدينيين، الذين ما لبثوا أن أخذوا يبتعدون عنهم، ويراقبون بقلق ممارساتهم، وما حبكوه، بعضهم ضد بعضهم الآخر، من مؤامرات واعتمدوه في علاقاتهم من عنف، أثار الذعر في صفوف الفئات البينية الوسطى والعليا، التي ربطت الدفق الفلاحي الفقير، الذي شرع يغير الموازين البشرية في مدنها، بما كان يطرح من شعارات اشتراكية متطرفة، أوهمت التجار ورجال الدين، أي البازار والإسلام، أن بناء الاشتراكية صار قضية أسابيع أو أشهر، لذلك انكفؤوا عن الوافدين إليهم من الأرياف، وعزلوهم عن مجتمعهم المديني الذي شهد سيرورة تراجع وانحطاط وتهميش، بقدر ما أسهم انتماء الفلاحين إلى الدولة العميقة والإدارة الحكومية، وتزايد نسب المتعلمين بينهم، في ترقية أوضاعهم، ورفعهم إلى مواقع ازاحوا عنها من كانوا يشغلونها أو تقاسموها معهم. وقد تشكلَ مجتمعا الامتيازات والحرمان في سياق هذا التطور، وكان نوعاً من رد فعل هجومي مارسه الريفيون على المدينيين عموماً، الذين شرعوا يخضعون، من انقلاب حافظ الأسد عام ١٩٧٠ فصاعدا، لعملية تمييز واستبعاد، أدت إلى احتواء بعض ممثلي فئاتهم الدينية والتجارية، واستبعاد الكتل الشعبية والمجتمعية الكبرى عن عالمها. بهذا التطور المتعاكس، الذي ريف المدن، وهمش سكانها الأصليين، كرس الوافدون إلى المدن سلطة الدولة العميقة ووسعوها، وأوجدوا قوة موالية لهم تحت الطلب، ستتحول لاحقاً إلى قاعدة مجتمع جديد كونته السلطة، أسس بدوره مجتمع الحرمان عبر حملات إبدال وظيفي وتملكي طالت مدينيين كثراً، عجزوا عن منافسة دولة سلطة تستولي على أجزاء متزايدة من عوائد عملهم، وتتلقى معونات، وتجبي ضرائب، وتفرض أتاوات، وتدير برامج تنمية تدخلية هدفها تغيير التراتب المجتمعي/ الطبقي القائم، بما يناسب سلطتها، ويعزز قدرتها على توزيع الثروة الوطنية بكيفية تدعم إعادة انتاج المجتمع بدلالة السلطة العسكرية/ الأمنية، التي وضعت عدداً متزايداً باضطراد من ذوي المنابت الريفية في الوظائف الحكومية والمرافق الإنتاجية، والشركات الصناعية والزراعية، والمنظمات الحزبية والشعبية، والتنظيمات المهنية، الرسمية وغير الرسمية، والمستشفيات، والأندية الرياضية، ودوائر الخدمات المختلفة، ممن احتكروا بصورة تكاد تكون تامة أجهزة الدولة العميقة، حتى لم تعد مقتصرة على فرع الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية، وإنما تشعبت وتنوعت بتنوع مهامها المكرسة لمراقبة كل شأن من شؤون المجتمع والدولة، واعتبرها النظام الجديد، حزبه السري الساهر على أمنه، الذي يجب أن يكون على قدر من الضخامة يمكّنه ليس فقط من إخضاع وضبط المجتمع العام ثم مجتمع الحرمان بملايينه، وإنما تكوين مجتمع مضاد أيضاً، يتماسك بقدر ما يتمسك بهويته الريفية، وعاداته وتقاليده القروية، التي ما لبث أن نشرها في كل مكان، ولوحظ وجودها الطاغي في اللهجات المحكية، والثياب، والسلوك، ولغة التخاطب، والممارسات اليومية، وأماكن السكن، إلى أن استعادت دمشق، أخيراً، ما كانت عليه بعضُ أحيائها خلال الحكم العثماني، عندما سكن الانكشارية واليرليـة والسباهيـة وسواها من الفرق العسكرية أحياء خاصة بها، هي تقريباً الأماكن نفسها التي تنتشر فيها اليوم قوات الأسد، كالقابـون وبـرزه وقاسيـون !.

ـ باحتلال مراكز الفضاء العام التوجيهية والتكوينية، كالتعليم والإعلام والتوجيه المعنوي في الجيش والحزب والمدارس والجامعات، اصطبغ التعامل مع المدن بصبغة فلاحية وفئوية، وشاعت عادات وأعراف قروية وبدوية في مدن تريفت أطرافها أولاً، ثم زحف الترييف إلى قلبها، فصدحت في أرجائها الأغاني القروية بلهجاتها الساحلية والبدوية، وانتشرت لكناتها عبر أفلام سينمائية وأعمال مسرحية ومسلسلات تلفازية، سادت تدريجياً في بيئة أقامها نظام تعليمي احتكر اساتذة ريفيون عموماً مواده الخاصة بتكوين وعي التلاميذ والطلبة كالتاريخ والمنطق والفلسفة واللغة العربية وعلمي الاجتماع والنفس، واستخدمت قراءاته لِبث افكار الحزب المتطيف في وعي الأجيال الجديدة، ولتلقينها تاريخاً أملته حاجة السلطة إلى تدجينها، ودمجها في الأسدية السياسية ومجتمع السلطة الذي كان قيد التشكل، حيث ستؤدي وظائف ذات أبعاد طائفية من حيث نتائجها، وستمارس عملية غمر لكل ما هو مديني ثقافةً وفكراً وسلوكاً، مما سينضوي بمرور الوقت في مجتمع الحرمان، وسيدمج بطرق فاعلة ومدروسة في نظام علائقي ضروري لمجتمع سلطة أشرف عليه حافظ الأسد ثم ابنه بالتوريث، وتولى تأهيل مادته البشرية الخام الجيش والحزب وأجهزة الأمن والمؤسسات التعليمية بمختلف مراتبها ومراحلها، وما ألحق بها من مرافق خدمية أيضاً. بترييف السلطة والجيش والإدارة العامة وعالم العمل، وبالخطاب الإعلامي المعبر عن ذلك، وبكثافة الحضور القروي في المدن وحولها، تسلل إلى الحياة العامة عامة، وحياة السلطة وأتباعها، ما أسماه ماركس وأنجلز في “البيان الشيوعي” “البلاهة الفلاحية”([29])، وقطعت المدن إلى ضواحٍ منتشرة وممتدة، ومراكز ضاقت فسحتها باضطراد، وتردت أوضاعها، أنتجتها ضرورات أمنية عبّرت عن نفسها في مربعات ودوائر مغلقة تخضع لسيطرة أمنية مطلقة، قامت على تقسيمات طائفية/ ملّية فصلتها بعضها عن بعض، حتى صار المرء لا يصادف إلا نادراً مواطناً علوياً في الأحياء المسيحية والسنية، ومسيحيين وسنة في الأحياء العلوية، المنتشرة حول المدن، وتبين خلال الثورة أن بناءها لم يتم لأسباب سكانية بل أمنية. وزاد الطين بلة أن ترييف المدن حتمه ترييف السلطة، التي اعتمدت على الفلاحين كقاع مجتمعي يتسم بروح انصياعية، وبنفور يقارب العداء تجاه المدن عامة، والعاصمة تحديداً، وهو ما ظهر دوماً في شعور الجيش المفعم بالدونية حيال المدينيين وبالرغبة بإذلالهم في آن معاً، التي جعلت تعرضهم لشتى صنوف الإهانات والعقوبات أثناء تأدية خدمتهم العسكرية مسألة لا مفر منها، لمجرد أنهم مدينيون ويتصرفون بطرق تفتقر غالباً إلى جلافة الريفيين، وشعورهم بالعداء تجاه الآخر الأعزل، فلا عجب أن تراجع دور المدينيين في الجيش، وتراجعت معه وظيفة المدينة الثقافية وأنشطتها الفكرية وسجالاتها الحرة، وما يصحبها عادة من إبداعات أدبية وفنية وحوارية، وأصيب تواصل المجتمعين بضمور تعاظمَ إلى أن أخمده بصورة تتناسب مع الانقسام إلى مجتمعين متنافيين، وامتلأت الصحف ووسائل الإعلام بالآلاف ممن ليس لهم عمل غير تكثيف الحضور الأمني فيهما، وتلقي راتب اضافي إلى جانب راتبهم الأصلي. وقد أجريت ذات يوم من أوائل السبعينيات، وقبل استفحال الظاهرة المخابراتية في دوائر السلطة، احصائية لعدد المحررين والعاملين في جريدة “الثورة”، فتبين أن فيها أحد عشر محرراً، ومائة وسبعة وأربعين آذناً وحارساً وسائقاً ومراسلاً. بمرور الوقت، وتقدم ترييف المدن بتقدم بناء مجتمع السلطة، نما الوعي بتفوق الريفيين العصبوي، رداً على دونيتهم الحضارية، التي كانت تتلاشى بتعاظم سيطرتهم على كل شيء، وتزايد تهميش المدينيين، وارتباط جزء مهم من أعمالهم بالسلطة ودوائرها الاقتصادية والأمنية، وتخلق أثرياء نمط الإنتاج السياسي، ممن مدوا أنشطتهم إلى كل ركن من أركان الاقتصاد، وتوضعوا في مراكزه المفصلية، وألحقوا قطاعات مدينية متزايدة بمجتمعهم، ليس لضمها إليه، بل لتحييدها واستخدامها ضد مجتمع المحرومين، في سياق تحييد، وعند الضرورة احتواء، الفئات البينية، التي يمكنها لعب دور ما في حياة المحرومين أو ضد السلطة. يعبر إحساس مجتمع السلطة بضرورة الانطواء على نفسه من خلال “تفييم (تعتيم)” نوافذ سيارات كبار منتسبيه، وإغلاق مكاتبهم في وجه المراجعين، وسكنهم في أحياء محروسة أو معزولة، إن كانوا من علية القوم، وفي أحياء رثة، بل وشديدة الرثاثة، إن كانوا من الريفيين الفقراء، الذين يتكدس قرابة مائة ألف منهم في حي واحد شمال شرق دمشق اسماه سكانه “عش الورور”، الطائر الذي يحفر أعشاشه في سفوح المنحدرات الجبلية السحيقة، وحملوه هذا الاسم بسبب ضيق مساحته، وتكدس منازله بعضها فوق بعض، ضمن رقعة جبلية تفتقر إلى طرق وخدمات، ويصعب الوصول إلى بعض مناطقها حتى سيراً على الأقدام.

ـ أما المدى الذي بلغه ترييف مجتمع الحرمان، فتظهره أرقام تخبرنا أن عدد سكان دمشق يقارب الملايين الخمسة، يعيش منهم قرابة ثلاثة ملايين ونصف في مدن صفيح محيطة بها، يفتقر معظمها إلى مرافق تعليمية وصحية وخدمية منظمة وكافية، في حين يعيش أكثر بقليل من مليون في أحياء قديمة بني معظمها بين عشرينيات وخمسينيات القرن العشرين، وتراجعت باضطراد حصتها من الماء والكهرباء والخدمات، بسبب هجوم محيط المدينة العسكري/ الطائفي على مركزها، وتردي أوضاع الفئات الفقيرة والوسطى من سكانها، الذين لم يبق لديهم من أسلوب لمواجهة الفقر غير بيع ممتلكاتهم العقارية في أقسام العاصمة القديمة، والنزوح إلى ضواحيها، للإفادة من فارق اثمان البيوت والأراضي. وقد كرست “جمعية العلوم الاقتصادية” المرخصة ندوات خصصتها للتطورات التي ترتبت على إفقار الفئات المدينية، التي تحولت إلى فئات نصف ريفية، منها ندوة جرت يوم ١٥/٨/٢٠١٧ لمناقشة “مشكلة العجز المائي في سوريا”، قال أحد من حاضروا فيها إن “السوري يواجه أيضاً خطر الزوال عطشا”، بينما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ندوة ثانية :”إن راتب الموظف صار يوزع على خمسة موظفين (لا عمل لهم)، وانتقد الدكتور سمير العيطة في ندوة ثالثة السياسة التي تجعل “عقد العمل شريعة المتعاقدين، وأضاف : أن هذا لم يفعله حتى جورج بوش”. وذكّر الدكتور نبيل مرزوق “أن سورية من البلدان الطاردة للكفاءات … والحكومة لا تبدي اهتماماً بما لدينا منها”، وأكد غسان القلاع، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “إن تراجع دور الطبقة الوسطى عامل سلبي، ومعاناتها سبقت الأزمة (يقصد الثورة) بسنوات، ودعا إلى الحفاظ عليها، وأورد الدكتور مرزوق في محاضرته عن العمل غير المنظم أرقاماً رسمية تثبت أن نسبة العمل غير المنظم بلغت عام ٢٠١٠ في دمشق ٥٩،٧ ٪ من عدد العاملين، وفي حلب ٧٦،١، وأن نسبته الأقل بلغت ٤١،٩ في محافظة القنيطرة، أما الذين يعانون الفقر الشديد فبلغوا ٥٦،٦٪ من مجموع عمال هذا القطاع، في حين نسبتهم في حقل العمل المنظم ٤١،٨ ٪”([30]). أما بالنسبة للقطاع الزراعي، فقد تراجع معدل نموه من ١٠،٧ ٪ عام ٢٠٠٦ الى ٦،٨٪ عام ٢٠٠٨، الأمر الذي فاقم الهجرة الداخلية إلى المدن، وأدى إلى تراجع عدد العاملين في الزراعة طوال فترة ٢٠٠٣/٢٠٠٩ بأكثر من ٣٣٠ ألف فرصة عمل، وتراجع قوة العمل الزراعية من ٢٠٪ عام ٢٠٠٥ الى ١٦٪ عام ٢٠٠٩ في كافة المحافظات”، بالتلازم مع تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً زاد الفجوة بينها وبين مثيلاتها حتى في دول الدخل الأدنى، علماً بان نمو الدخل بلغ ٢،٩٪ سنوياً، بالمقارنة مع معدل حرج يجب أن لا يقل عن ٦٪”([31]) فمن الطبيعي أن يفتقر ٣٣٪ من السوريين إلى الأمن الغذائي، وينفق ٤٠٪ من دخل السوري على الطعام. وقد جاء في دراسة أجرتها الدكتورة رشا سيروب، أستاذة العلوم الاقتصادية، حول الرواتب والأجور أن متوسطها انخفض من ستة عشر ألف ليرة عام ٢٠١١ إلى أربعة آلاف وخمسمائة ليرة عام ٢٠١٨، بينما نالت السلطات الإدارية العليا (بيروقراطية الدولة العميقة) الجزء الأكبر من كتلة الرواتب الإجمالية، حسب احصائيات المكتب المركزي للعام ذاته، وأضافت ان انتاجية العامل في القطاع العام الصناعي تبلغ ما يقارب ٣٢٠ ألف ليرة سورية شهرياً، بينما متوسط دخله ٤٧ ألف ليرة، وتساءلت: أمِن العدالة أن يحصل العامل على ١٥٪ فقط من معدل انتاجيته، مع الانتباه إلى أن أجور عمال المحافظات أدنى من أجور عمال العاصمة؟”([32]). أما مشكلة الفائض السكاني، الذي يعتبره زيجموند باومان في كتابه “الازمنة السائلة” “نفايات بشرية”، فقد عالجه النظام الأسدي بواسطة الحروب والمجازر والصراعات الطائفية، ونشر الميليشيات الإقليمية والمحلية وعصابات الإجرام، التي فتكت بمجتمع المحرومين في جميع أرجاء البلاد، بينما تتم معالجته في الدول المتقدمة من خلال استصلاح واستزراع الأراضي المهجورة وبناء مشاريع تتيح له فرص عمل مستدام”([33]). بدل الحوار مع الشعب وإجراء اصلاحات تتيح فرص عمل، طبقت الأسدية وصفة العنف بحذافيرها، وهي ترفع بيرق “المجتمع المتجانس”، الذي يعني القضاء على مجتمع الحرمان، ويجعل ’باومان‘ إقامته هدف جميع النظم الاستبدادية، حين تواجه مطالب شعبية وفائضاً سكانياً متروكاً للجوع والبطالة، ولعنف أجهزتها.

ـ وسط هذا التخريب المتعمد، كان من الطبيعي أن يتكدس ملايين السوريين في عشوائيات أحاطت بالقرى، التي يتوفر فيها ماء وكهرباء ومدرسة، واكتسح زحف الأرياف المدن المطوقة بالعشوائيات، في حين أوصل الاستبداد الأسدي الحياة العامة إلى درجة من التهتك فاقمَت احتجازاتها القاتلة بالانفجار السكاني، الذي قال الدكتور صلاح الشيخة، عميد كلية الطب في جامعة دمشق: “إنها تعد من الدول عالية الإنجاب بنصف مليون ولادة سنوياً، وهي مشكلة كانت سوريا تعاني منها قبل الثورة”([34]).

ـ هذا الواقع الانحداري، الذي طال جميع جوانب حياة مواطني مجتمع الحرمان، لم يترك لأغلبية السوريين الساحقة خياراً آخر غير التمرد، أو الانصياع لما يبدل حياتهم تبديلاً متسارعاً إلى الأسوأ، ويُخضعهم للإفقار والمجهول، ولسياسات ريّفت مدنهم عوض تمدين أرياف سورية، ومحت ما يذكّر قاطنيها أنها كانت بالأمس القريب مدناً تتنامى اقتصادياً ومجتمعياً وثقافياً. أخيراً، إذا كان هناك من مثال يُظهر الفارق بين ما كانت المدن عليه وآلت إليه، فهو جامعة دمشق، التي بنيت لخمسة عشر ألف طالبة وطالباً، وفيها اليوم مائة وخمسة عشر ألفاً، يُدرِسهم أساتذة يحملون شهادات مسبقة الدفع، يجهل معظمهم أولويات العلوم التي يُدرِسونها، واللغة التي نالوا شهاداتهم بها، ويفتقرون تماماً إلى صلات بالجامعات الاجنبية وإصداراتها العلمية والبحثية، وتنحدر أغلبيتهم الساحقة من بيئات ريفية يبرز فيها تمثيل الساحل السوري وريفه العلوي، ويرتبطون بالدولة العميقة وأجهزتها، ويلعبون دوراً ضبطياً ورقابياً في الجامعات، حيث تنتمي أغلبية حشود الشابات والشباب إلى مجتمع الحرمان، وتميل إلى التعلم والانفتاح والاهتمام بالشأن العام، وترغب في الحصول على معرفة هي وسيلتها الوحيدة للتقدم، فلا عجب إن سَخِروا دوماً من اساتذتهم هؤلاء، الذين كان أحدهم، وهو استاذ كرسي الفلسفة، يعتقد أن من كان يسميهما فيشته ونيشته (نيتشه) هما شخص واحد، بينما رأي أحد مدرسي التاريخ أن رومانيا هي مركز الحضارة الرومانية، وبوخارست عاصمتها!.

نزع السياسة عن المجتمع

7- أدوات التدجين:

ـ لا بد، وقد وصلنا إلى هذه النقطة، من استعراض سريع لأجهزة الدولة العميقة، أي الأمنية، التي تعتبر العمود الفقري للأسدية، وتتكون من: “شعبة المخابرات العسكرية، وإدارة المخابرات الجوية، وإدارة أمن الدولة، وشعبة الأمن السياسي، وإدارة الأمن الجنائي. وتنقسم كل واحدة من هذه الإدارات والشعب إلى فروع، فأقسام، فمفارز أو مجموعات، فخلايا. وتتصل أجهزتها مع مكتبين أمنيين هما: مكتب الأمن القومي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مكتب الأمن الوطني، ومكتب أمن الرئاسة الذي يحمل رسميا اسم “المكتب الخاص”([35]).

ـ تضم شعبة المخابرات العسكرية عشرين فرعاً تغطي جميع مناطق ومدن سوريا. وتضم إدارة أمن الدولة أحد عشر فرعاً، بينما تضم شعبة مخابرات القوى الجوية ثمانية أفرع مركزية وأربعة عشر فرعاً في المحافظات. وفي شعبة الأمن السياسي أحد عشر فرعاً مركزيا وأربعة عشر فرعاً في المحافظات. وتنقسم كل محافظة سورية الى ستين منطقة، وكل منطقة إلى نواح وقرى، على أن يتوطن في كل واحدة منها قسم، أو تعمل مفرزة أمنية أو خلايا تمثل غالباً شتى شعب وإدارات المخابرات، فليس هناك متر مربع واحد في سوريا لا يغطيه حضور مخابراتي شامل، يجسده “تسعون ألف عنصر ينتمي معظمهم إلى الطائفة العلوية، منهم ألفان من الضباط، علماً بأن هذا العدد لا يشمل كُتاب “كتبة” التقارير، وضباط وعناصر التشكيلات العسكرية والمطارات وكتائب الدفاع الجوي، وضباط أمن السفارات والمؤسسات الحكومية وعشرات آلاف البعثيين”([36]). ولو أخذنا شعبة الأمن السياسي كمثال لوجدنا أن لها الأفرع التالية:

ـ “الشعبة المركزية ومقرها دمشق، وهي:

ـ الفرع الإداري.

ـ فرع المعلومات.

ـ فرع التحقيق.

ـ فرع العمليات.

ـ فرع الدوريات.

– فرع الأحزاب السياسية.

ـ فرع الطلاب والأنشطة الطلابية.

ـ فرع المطلوبين والمراقبين.

ـ شعبة أمن المؤسسات الحكومية .

ـ فرع التراخيص.

ـ فرع السجون .

ـ تنتشر هذه الأفرع في جميع المحافظات، وتتبع لها أقسام تغطي كافة مناطقها، ولها مفارز تغطي النواحي، ومجموعات تغطي القرى”([37]). يقول المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية: “إنه لا توجد قوانين تحكم عمل الأجهزة الأمنية في سوريا أو تضبط علاقاتها ببعضها أو بالمجتمع أو بالقضاء. وقد حرص النظام على عدم وجود آلية قانونية لعمل الأجهزة كي يتحكم وحده بعملها، وتكون للأفرع سلطة تدخل مفتوحة في حال أحست بأي خطر أمني… ويترك النظام الجميع في حالة تنافس على خدمة الرئيس، الذي يملك وحده الحق في حمايتهم من المساءلة، اذ نصت المادة ١٦ من المرسوم رقم ١٤ لعام ١٩٦٩ القاضي بإحداث “إدارة أمن الدولة” على عدم إمكانية مقاضاة أي عنصر أمن قبل الحصول على موافقة رئيسه. كما منع محاكمة أي عنصر في شعبة المخابرات العسكرية دون أمر يصدره وزير الدفاع إلى المحكمة، قبل تحريك أي دعوى ضد عنصر في الجيش أو متعاقد معه”([38]).

وكانت “لجان احياء المجتمع المدني” قد أجرت عام ٢٠٠٣ دراسة ميدانية لم تنشر حول السيطرة الأمنية على بلدة “الحفة”، القريبة من اللاذقية، وكان يسكنها في حينه أحد عشر ألف مواطنة ومواطن. وقد استبعدت الدراسة من العمل السياسي النساء، اللواتي يبلغن نصف عدد أهالي البلدة، لأن الناشطات منهن حالات فردية لا وزن له، بالمقارنة مع عدد النساء في مجتمع الحفة. كما حذفت القسم الأكبر من الشبان دون سن الثامنة عشر، والرجال فوق سن السبعين، وقصرت بحثها على الذين يُحتمل أن يكونوا ناشطين سياسيين، ونسبتهم إلى موظفي الأمن والمخبرين والبعثيين والجبهويين في البلدة، فتبين أنه يوجد فيها خمسمائة وثلاثة عشر موظفاً ومخبراً أمنياً مقابل نيف وعشرين عضواً ونصيراً في أحزاب المعارضة، أي أنه يوجد أكثر من عشرين عنصر مخابرات ومتعاون مقابل كل معارض منظم.

ـ تطبق الأجهزة، آلية في التحكم والتخويف تكمن في ملاحقة واعتقال نسبة مئوية من السوريين، واختيارهم بطرق مدروسة بشرياً وجغرافياً، بحيث يردع اعتقالهم المواطنين عموماً، وغير المسيسين منهم بصورة خاصة، ويبقيهم بعيدين عن الشأن العام والسياسة، والأحزاب. بعد اعتقالهم، يخضع هؤلاء لتصنيف يوزعهم على ثلاث فئات هي: “تنظيم، صلة، و بيئة”. أما الفئة الأولى، فتضم الحزبيين المنظمين، الذين يُعذبون إلى أن يعترفوا بأسماء كل من كانوا يتصلون بهم، بغض النظر عن درجة توافقهم أو اختلافهم معهم. بينما تشمل الفئة الثانية الأشخاص الذين ينتمون إلى الوسط الاجتماعي والثقافي، الذي مارسوا نشاطهم فيه أو بدلالته، وهم على صلة أو من الممكن أن يكونوا على صلة معهم من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل والدراسة، وأبناء الحارة أو القرية وربما البلدة أو المدينة… الخ. يعتقل هؤلاء بدورهم، أو يراقبون بتهمة إقامة صلة مع المعتقلين في فترة ما من فترات التعارف بينهم، ويتم ذلك حتى في حال كانت صلاتهم بهم مقطوعة، فهذا ليس مهماً في تصنيفات القمع. أخيراً، ترى الأجهزة في البيئة “الارض الخصبة” التي تغذي المعارضة بالأعضاء أو تمدها بالدعم، أو تتفاعل بإيجابية مع آرائها ومواقفها، لذلك يُعتقل من ينتمون إليها أيضاً، وخاصة رجال العلم والثقافة منهم.

ـ خلال التحقيق أو بعده، يتم اعتقال كل من هو على صلة، أو يمكن أن يكون، إفتراضياً، على صلة، مع الحزبي المنظم، ومثله من ينتمي إلى بيئته. هذان الصنفان من المعتقلين، وبالتحديد الأخير منهما، الذي ليس غالباً على علاقة بأي حزب، وربما كان لا يعرف أن هناك معارضين في وسطه الاجتماعي، هو في تخمينات الأجهزة حمال أخطار، ما دام انضمامه إلى المعارضة يضفي طابعاً جماهيرياً عليها، ويُحتم أن يتم التعامل معه كعدو يرمى في السجن، وإن دون تحقيق، حيث يمضى فترة مماثلة أو مقاربة لفترة العضو المنظم، والتي نادراً ما تكون أقل من خمسة أعوام، بل إنها بلغت بعد مجازر حماه عام ١٩٨٢ ما بين عشرة وخمسة عشر عاماً.

ـ تلعب فلسفة القمع دوراً سياسياً رادعاً إلى أبعد الحدود، وتصيب المواطن بالفصام، فهو حائر دوماً بين شخصيتين: واحدة سرية له وحده، تكبت حقدها على النظام عامة والأسد خاصة، وتعبر عن غضبها من حين لآخر في نطاق ضيق وبحذر شديد، وأخرى علنية، للآخرين وللأجهزة وعملائها، انتهازية ومتزلفة، لا تدع فرصة تفوتها إلا وتعبر فيها عن ولائها “لعظيم الأمة، السيد الرئيس”. كي لا ينكشف الفصام، ويتعرض المواطن للتنكيل بسبب جانبه غير الموالي، فإنه يهجر الشأن العام، ويغرق في التدين، على أمل أن ترى الأجهزة فيه شخصاً طلقَ الدنيا وانصرف للآخرة، تاركاً لها سوريا ومن فيها.

___________

هوامش:

[28] يتحدث باتريك سيل في كتاب : الصراع على الشرق الاوسط، شركة المطبوعات، ١٩٨٨، عن الصدمة المرعبة التي عاشها حافظ الاسد، والشعور المخيف بالغربة، الذي عاناه اثناء أول زيارة قام بها إلى مدينة اللاذقية ، القريبة من قريته : القرداحة.

[29] كارل ماركس/ فريدريك انجلز: بيان الحزب الشيوعي ، ترجمة د. عصام امين، موقع الماركسيون١٩٨٧.

[30] جمعية العلوم الاقتصادية ، محاضرات ألقيت في أعوام مختلفة.

[31] جمال باروت: العقد الاخير في تاريخ سوريا: جدلية الجمود والاصلاح، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ٢٠١٥.

[32] د. رشا سيروب : رواتب واجور العاملين والموظفين . موقع ميلودي سوريا، ٢٣/٢/٢٠١٩.

[33] زيجموند باومان: الازمنة السائلة و العيش في زمن اللايقين، ترجمة حجاج ابو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت ٢٠١٧.

[34] انخفاض الولادات في سوريا بنسبة ٦٠٪ منذ بدء الثورة، موقع عربي ٢١، ١٧/١١/ ٢٠١٥.

[35] انور البني: الاجهزة الامنية في سورية ، شبكة جيرون الاعلامية، ٨/١/٢٠١٧.

[36] مرصد مينا: كيف تتحكم مخابرات الاسد بالشعب السوري . موقع مرصد مينا، ٧/٩/.٢٠١٨

[37] لست مجرد رقم : هي كل المعلومات عن الافرع الامنية . موقع فيسبوك، ٤/٧/٢٠١٤.

[38] انور البني: مرجع سابق.

………………..

يتبع.. الحلقة السادسة والعشرون: (الفصل السادس– معضلة الشرعية)

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.