( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الرابعة والعشرون: (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع (4+5) “كبح التطور المجتمعي” و“تطييف واحتواء الأقليات”)

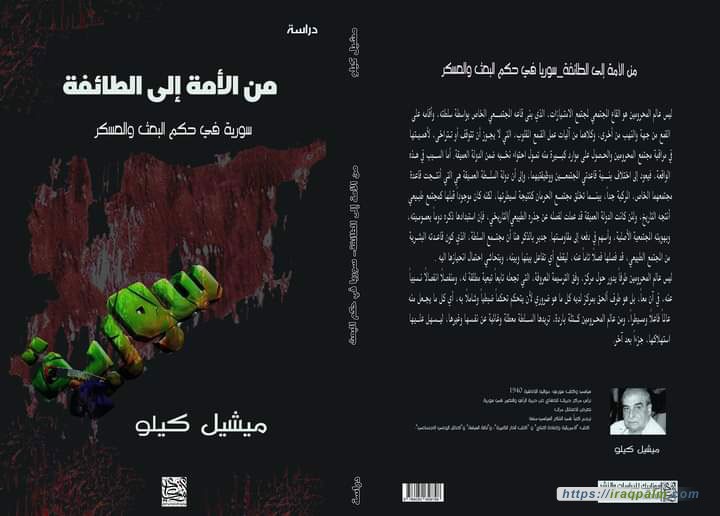

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

نزع السياسة من المجتمع

4- كبح التطور المجتمعي:

بعد ضبط المجال السياسي، كان لا بد من ضبط المجال المجتمعي، وفي هذه الحالة “العمالي والبرجوازي”، بعد أن حددت موقفها من الفئات البينية في ما سبق شرحه من هذا النص. وكما هو الحال بالنسبة لهذه الفئات، تعينت علاقات السلطة بالفئتين العاملة والمالكة، بمعايير أهمها فصل السوريين إلى مجتمع سلطة حققت بإقامته أعلى قدر من التمايز والاختلاف عن المجتمع الآخر، مجتمع المواطنين، الذي أسميته مجتمع المحرومين، وأعلى درجة من تبعيته لأجهزتها، وأوسع هوة تقدم وانسجام تفصلها عنه. بقدر ما تبعد الأسدية الأغنياء الجدد عن شروط تحولهم إلى برجوازية ، وتربط العاملين بأجر تحدده آليات إعادة إنتاج نظامها ودولته العميقة، بينما تخرجهم من المجال السياسي ليفتقروا إلى القدرة على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الخاصة، بقدر ما تنجح في فصل الاقتصاد عن السياسة، وحجب أثره عليها، وإخضاعه لـ”دولتها الاشتراكية”، التي تعرف علاقات مجالها السيادي بدلالة سياساتها، وتوازناتها، التي تمكنها من إحكام قبضتها على قوى العمل ورأس المال، واخضاعها لإملاءات ميزان قوى يحكم سياساتها الاقتصادية، ورغبتها في توفير فوائض تساعدها على ضبط أدوار السوريين في مجتمعها الخاص ومجتمع المحرومين كليهما من جهة، وإمداد الأول منهما بما يحتاج إليه من موارد تلعب دوراً مهماً في وحدته وتماسكه .

ـ بهذا الاحتجاز المزدوج، الذي فرضته الأسدية على قوى العمل ورأس المال، الجدد والقدامى، بدت الفئات البينية وكأنها خيار الأسدية الوحيد، الذي يضفي طابعاً مجتمعياً واسعاً عليها، يمثل كتلة شعبية مستقلة نسبياً عن الفئتين السابق ذكرهما، ويمتلك من القدرات ما يمكّنها من إنتاج حقل سياسي عام يعبر عن قطاعات عابرة للطوائف، تلتحق شرائحها العليا بمجتمع السلطة، وتنأى بنفسها عن فئات الشعب الأخرى، بينما ترتبط قطاعات من الملاك الزراعيين ووجهاء الريف بالدولة العميقة، وتتوسط بينها وبين الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين، وتمثل حجر الزاوية المجتمعي بالنسبة للمجتمع التقليدي، كما تُدعّم الأسدية لدى الأوساط المدينية المحافظة، وبصورة خاصة تلك التي يصعب اختراقها واحتواؤها من خارجها، ودون تعاون مع الذين نصّبتهم السلطة ممثلين لها، ومنحتهم مكانا في مجتمعها الخاص، وإن لم يؤهلهم لممارسة دور محضْ سلطوي، ولم تتجاوز مواقعهم في التراتب السلطوي عضوية “مجلس الشعب”، الأقرب إلى جماعة تصفيق منه إلى جهة تشريع وقرار.

ـ منعت السلطة صاحب الثروة من التحول إلى صاحب سلطة، وأفرطت في تحويل السلطة إلى مصدر للثروة، من ضمن تبادل أدوار مغاير لما حدث في التجارب الرأسمالية، حيث تحولت الطبقة السياسية إلى مدير أعمال للطبقة المالكة، ووضعت السلطة في خدمتها، بينما وضعت الأسدية الثروة، دون وسائل الإنتاج، في متناول صاحب السلطة، وابتدعت لتحقيق ذلك وسائل متنوعة منها الشراكة، والاستبدال، والاستنزاف، وبناء قطاعات اقتصادية موازية للقطاعات الخاصة، لمنافستها أو إزاحتها وتقديم مصدر ثراء لقادة الدولة العميقة، يحول أبناءهم أو المقربين منهم إلى رجال أعمال بوظائف مزدوجة تتصل بالسلطة كمصدر للثروة، وبعالم الأعمال كمحل لزيادتها. وقد أثبت أغنياء السلطة جدارتهم في احتواء رجال الأعمال، وكبح ما قد ينسيهم بأنهم ليسوا برجوازيين، وأنه يسمح لهم بالعمل في التجارة الداخلية، والزراعة، والبنية التحتية، والعقارات، وصناعة النسيج، والخدمات.

ـ هذا التطور واحدي الاتجاه، الذاهب من السلطة السياسية إلى ثروة لا سلطة سياسية أو حامل مجتمعي لها، وتحتجز الدولة العميقة مآلها الرأسمالي، والتي تمتنع تماماً عن تحدى الأمر السياسي القائم ودولته العميقة، احتوى ما قد يكون من دور عام لأرباب العمل، وأبقى التطور الاجتماعي منضبطاً بالمسارات التي رسمتها الأسدية، وأسهمت في نمو فساد انتشر كالنار في الهشيم، محولاً جيوب المواطنين إلى مصدر فائض قيمة لا ينضب، اعتمده أهل السلطة لفصل الثروة عن المجتمع وربطها بهم، ولتقييد حق العاملين في قوة عملهم، و”الرأسماليين” في ملكيته، وإنهاء دور العمال كطبقة نقيض لمجتمع الاستغلال، تحولت إلى آحاد يتنافسون في سوق عمل مقيد أمنياً يقوض رابطتهم الطبقية، طرفه الآخر أثرياء سلبهم غياب بعدهم المجتمعي ودورهم العام هويتهم كرأسماليين افتراضيين.

ـ بتخلق “رجال أعمال” من قادة الدولة العميقة وأبنائهم، تطور اقتصاد السلطة والسلبطة، وامتدت أنشطته إلى قطاعات الربح الفوري، بما في ذلك المطاعم والفنادق، وقطاع الهاتف المحمول والاتصالات والبناء، وشهد قطاع التهريب طفرةً وتسارعاً غير مسبوقين، حتى ليمكن الحديث عن إزالة الحدود بين سورية والبلدان المجاورة، بعد أن بنى رامي مخلوف “أسواقاً حرة” في المناطق العازلة بين لبنان والأردن والعراق وسورية، وفي جميع المطارات والمرافئ السورية، تعزيزاً لدور قادة الدولة العميقة “الاقتصادي”، ولدورهم الاقتصادي في توطيد مكانتهم السياسية، واستكمالاً لوضعهم كأعيان أسديين يهيمنون عسكرياً، وسياسياً، وعشائريا، ومافياوياً، وتنفيذاً لاستراتيجية “القيادة”، أي الأسد، التي استهدفت تغيير مجمل بنى المجتمع السوري، لتتوافق مع ما شهده المجال السياسي من تبدل هيكلي طال مكوناته ورموزه وهوية أشخاصه، ووضع السوريين أمام واقع جديد، يصعب عليهم التحرر منه، بضمه مواطنين من شتى الفئات، انضووا في الدولة العميقة، والبعث، والجبهة الوطنية التقدمية، والبيروقراطية، والمنظمات الشعبية، بينما بقيت الأغلبية خارج أي سياق تنظيمي أو نسق قيمي تواصلي. هذه الوقائع كمنت وراء تحول العمال إلى مأجورين رثين، وركون “البرجوازية” للسلطة من جهة، وتمسكها بحاضنتها التقليدية، التي ضمت جمهرة لا يُستهان بها من “العمال”، من جهة مقابلة.

ـ في سياق تحولهم المافياوي، أسقط قادة الدولة العميقة جميع أسس الادارة الاقتصادية، واكتفوا منها بمد أيديهم إلى الثروة، عند الحاجة أو حيثما وجدت. وقد امتلأت قلوب كل من لديهم ادخارات رعباً، عندما شرّعَ حيتان السلطة يروّنَ في مدخراتهم مصدر ثروة عليهم انتزاعه من شركات جامعي الأموال، بدءاً بـ”شركة راني”، التي صادر الأمن العسكري موجوداتها المالية بحجة المحافظة على حقوق من وظفوا مدخراتهم فيها، فحافظ ضباطه على المليارات المصادرة في خزائن بيوتهم الفولاذية، أو أخرجوها من سوريا. وبسبب دسامة الغنيمة، مدوا أيديهم بعد ذلك إلى بقية الشركات، واقتنصوا مئات ملايين الدولارات السهلة، التي أسهمت في نقل الثروة من المدينيين إلى الريفيين، ومن “برجوازية” الأعمال الحرة إلى “برجوازية” السلطة والسلبطة. حدث هذا بتدخل الأجهزة، التي زادت زيادات عشوائية دخل الممسكين بها، بينما انهارت حصة القوى العاملة من إجمالي الدخل الوطني، وتعاظمت أعداد الفقراء بين فئاتهم الدنيا والمتوسطة، وتراجع دورهم في الاستهلاك وخرجوا تماماً من عالم الادخار، بينما لم تتخذ السلطة أي إجراء للحد مما لازم “التنمية” من بطالة، وتضخم نقدي، وركود، وفساد، وتدهور انتاجي، وانفتاح على التهريب، وتمركز متعاظم للثروة في أيدي قادة الأجهزة وأسرهم. بما أنه لم يوجد في الطرف المقابل الطفيليي “نمط الانتاج السلطوي”، طبقة عاملة ينضم المتساقطون من الفئات البينية إليها، فإن السلطة لم تجد نفسها مرغمة على ملاقاة مطالبها بدمقرطة سياساتها الاقتصادية، والقبول بعلاقات تعاقدية بين العمل ورأس المال، من شأنه أن يخفض التوتر الاجتماعي من خلال إعادة النظر في توزيع الدخل، وإعطاء العاملين أجوراً ورواتب تغطي حاجاتهم الأساسية، وتخرجهم من التناقض بين الركون لواقعهم، وحاجتهم إلى الخروج منه بأي ثمن.

ـ بسبب ضعف الطبقة العاملة، وافتقارها إلى الوعي المطابق لمصالحها النوعية، وإلى تنظيم ذاتي يتيح لها الانخراط في الحقل السياسي، انقلب إفقارها إلى اهتراء وتهتك حوّل قطاعات من المجتمع إلى كتل رثة في “مجتمع الطبقة الواحدة”، الذي دعا له حافظ الأسد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العربي السوري يوم ٢٠/١١/١٩٨٢([24])، الخاضع لدولة سلطة تضع نفسها خارج وفوق القانون، والرقابة والمساءلة، لاعتقاد صاحب القرار أن انعدام الشرعية ضروري لنقل الثروة إلى أرباب دولته، وإلا تعرض للانهيار إن ارتبط بتوازنات اجتماعية تعاقدية، أو تعين بموازين قوى تشارك فيها أطراف سياسية واجتماعية تمثل جهات مجتمعية مستقلة ومنظمة.

نزع السياسة من المجتمع

5- تطييف واحتواء الأقليات:

ـ حملت الأسدية إلى السياسة طائفة سوّرَتها بمزق من أقليات عددية عملت على تطييفها وتحويلها إلى ملل تابعة للدولة العميقة، التي تكِلُ تمثيلها إلى عملائها فيها، ليساعدوا على تطييفها ويؤهلوها للانضواء في موقع هامشي ما من النظام، بتخويفها من الأغلبية السنية من جهة، وضمها إلى بيئة أقامتها سلطة صار انفرادها بالمجال العام مصدر قوة تغري بالانتماء إليها والاستقواء بها، في مواجهة أغلبية مشتتة، لديها من القوة العنصر العددي، ولكن المعطل بتقليديته وبتحالف البازار التجاري والمؤسسة الأوقافية مع الدولة العميقة، وانفصالهما عن مجتمع المحرومين الواسع، والتزامهما بما تقدمانه من دعم للأسدية، يساعدها على تعميم وتعميق انتشارها الطائفي، المباشر وبالواسطة، وعلى إخفائه في الوقت نفسه تحت أنواع شتى من عمل عام يعمم النزوع الماضوي والتقلدة في مجتمع يتهاوى، ويتجه نحو حقبة لاغية لهويته الجامعة، بما كان فيها من مفردات حديثة أو شبة حديثة، تلازمت مع انحدار دولته وتحولها إلى دولة سلطة مطيفة صارت معها ضد ـ دولة، أو دولة بالمقلوب، ترى الشأن العام بمنظار فئوي يخرجه من عموميته، ويغرّبه بالتالي عن السياسة، ويعيد هندسته بما يتماهى مع هوية الدولة العميقة ويعين كل أمر بدلالتها، لتنقطع صلاته بموضوعاته ومضامينه الأصلية، عندما كان للدولة بعداً مجتمعياً عاماً، أي قبل أن ينقلب الشأن العام كمادة لأفعالها إلى شأن خاص بسلطة مستبدة، لأنها تدافع عن مصالح خاصة وجزئية، كما يُعرفها فرويد، بعد أن ضيّقت الدولة العميقة مساحة ما هو عام وعمومي لتخرج الفئات البينية كطرف مستقل منه، وتجعل من تهميشها واحتوائها مسألة يتوقف عليها استقرار الأسدية بمستوياتها الثلاثة، وترتبط بها قدرتها على التحكم بقطاعاته بواسطة أجهزة سرية غالباً تعمق آليات اشتغالها ما تكرسه من تباينات فيها وفيما بينها، ترى نفسها وتحدد علاقاتها بدلالتها، بينما تستغل الأسدية تبايناتها كجمّعات باردة، لتكسر انتماءها إلى مجتمع، يمكن أن تتحد فيها وتسوي خلافاتها وتناقضاتها، العائدة إلى ولاءاتها الجزئية والمذهبية والطائفية والإثنية والاجتماعية والجهوية واللغوية… الخ، التي سيستها الأسدية استباقياً عبر حمولات عدائية، حولت حملتها من أقليات عددية تنتمي إلى مجتمع، إلى طوائف دنيا مغلقة ومعادية لسواها، يقتصر عالمها العام على الأسدية، التي توهمها بأنها تحميها من خطر أغلبي داهم، يتحين أربابه فرص إضعاف النظام للانقضاض عليها، بدءاً بخطوة أولى هي فصلها عن الدولة العميقة، لتجريدها في خطوات تالية من الحصانة التي اكتسبتها باحتمائها بها من جهة، وانغلاقها على ذاتها، من جهة أخرى، وزجها أخيراً في فضاء مجتمعي يخرجها من الحال الأهلية، التي أدخلتها الأسدية إليها فوحدتها حول ممثليها لدى الدولة العميقة، وقوضت ما كان لدى أفرادها من حق في الانفكاك عنها، إن كانت في حال مدنية، ولو نسبية، عرّضتها لخطر الذوبان، بسبب تنامي النزوع الفردي لدى منتسبيها، ولو لم تحمها الأسدية من داخلها، وتحصينها ضد الاختراق الأغلبي، لتبعثرت وتبددت على يد الأغلبية، التي غدت، من التصحيح الأسدي لأوضاعها فصاعداً، كياناً برانياً ومعادياً، أنقذتها الأسدية منه عبر إلحاقها بسلطتها، حاضنتها العامة البديلة للمجتمع، التي سيرتبط مصيرها بها من الآن فصاعداً كمجتمع بديل، أو بالأصح كضد مجتمع، تمتلك سلطته من التنظيم والقدرات ما يفتقر الجميع إليه، فما بالك إن كان لا يكتفي بحمايتها فقط، وإنما يفكك الأغلبية ايضاً، ويقوض وعيها الذاتي ككيان مجتمعي مستقل نسبياً عن السلطة، سواء كانت مفردات وعيه إسلامية أم ديمقراطية.

ـ حولت الأسدية الأقليات إلى محميات طائفية انضوت في دولتها العميقة كجهة تمتلك زمام المبادرة تجاه الذين تحت سيطرتها، وتحوّلْ بين أي طرف في أي مكون، وبين امتلاك ما يمكّنه من نزع الإهاب الأقلوي المغلق، الذي احتُجز فيه.

ـ تستخدم الدولة العميقة وأجهزتها، في هذا السياق، آلية تشبه تلك التي طبقتها على علاقة السلطة بالعلويين، وأدت إلى إزاحة ممثليهم التقليديين من شيوخ ووجهاء تقليديين عن مواقعهم في عشائرهم، واستبدلتهم بعسكريين وأمنيين، لتصادر رصيدهم وتسجله في حسابها، وتوحد عشائرهم تحت راية أجهزتها، وتمعن في تحريك وتعميق، أو تسكين تناقضاتهم وخلافاتهم البينية، ومع بقية السوريين، وتوهمهم أنهم مذبوحون لا محالة، إن هم ابتعدوا، أو انفكوا، عنها. هنا أيضاً، حرضت الأغلبية على الأقليات، بذريعة عدم اندماجها، وتمثيلها انشقاقاً يهدد المجتمع، ومن لا ينتمون إليها، بما أنها تتبنى أدلجة خاصة بها، انكفائية واغترابية، فلا ضير على الأغلبية أن واجهتها بأدلجة مذهبية، وشجعت السلطة على احتجازها في فسح تحتويها وتخضعها لنظام محاصصة يمعن في تهميشها واتباعها بها، ويحول دون بلورتها تمثيلاً خاصاً بها، وإن افُردت لها مكاناً بين تابعيها. لذلك، لا بد للأغلبية من أن ترى ما في مواقف السلطة تجاه الأقليات المطيفة من تطابق مع مواقفها، وأن تتعاون معها وتساعدها على ضبطها وكبح ما تكنه من روح عدائية حيال الآخرين عموما.

ـ هل أقام النظام علاقاته بـ”الأقليات” على أسس تضمن مساواة فيما بينها وبطائفته، وتشركها في الشأن العام على أسس دستورية وقانونية، أم أنه استخدمها كدريئة تحامى بها من مجتمع قوض عموميته، وجعلها مادة لإيهام العالم بأنه يحميها من أغلبية متطرفة، من غير المنطقي والجائز إدانة ما يستخدمه من شدة وعنف ضدها، لاستحالة ضبطها دون عنف؟. بعيداً عن اختلاقها أغلبية وهمية، رهانها الوحيد قتل شركائها في الوطن، الذين لم تضطهدهم، بل تعايشت معهم بسلام بين فترتي الاستقلال والوحدة السورية/المصرية، ولم تحدّ من حرياتهم الدينية وحقوقهم السياسية، حوّلت الأسدية سياساتها تجاه ما تسميه “الأقليات المهددة” إلى ذريعة سوغت بواسطتها اضطهاد وقتل شتى فئات السوريين، بما في ذلك الأقليات، ومارست ألاعيب جوهرها التضحية بها، وإلقاؤها في النار، عند ظهور أي خطر، وبدل تحريرها مما كان باقياً في المجتمع من بقايا ثوبه الملّي القديم، ألزمتها بالدفاع عن دولتها العميقة، بحجة أنها شريكتها في السلطة، رغم أنها هي التي سجنتها في أقفاص طائفية/ فئوية غدت قيداً خانقاً التف حول عنقها، وقوض ما كان لها من إسهام في الفضاء العام، وعلاقات وأدوار وطنية ومجتمعية: سياسية وثقافية واقتصادية وإدارية، قبل استيلاء عسكر “اللجنة” على انقلاب الثامن من آذار، عندما كانت في مقدمة المسار الوطني، غير الأقلوي، الذي اشتطت الأسدية في تدميره، ولم تجد بديلاً تقدمه لمن شارك فيه بفاعلية واستماتة من مواطني الأقليات العددية غير أكذوبة حمايتها من “أغلبية”، مغلوبة في الواقع على أمرها، لشد ما بطشت بها بذريعة عدوانيتها المفترضة، وبغيرها باسم حمايته منها، وزجت بالجميع في مواجهات خاسرة، خاضها من انتموا تاريخياً الى بعضهم، وكانوا جزءاً تكوينيا من نسيج وطني جامع!.

ـ بتطييف الأقليات، واحتجاز وعزل الأغلبية، عزلت الأسدية دولة طائفتها العميقة عن أي مؤثرات مجتمعية موحدة ووطنية، وحيّدتها عن تجاذبات قوضت بنية المجتمع التحتية، وغطتها بهياج قومي/ ثوروي/ مقاوم فرضته كمادة وحيدة على سجال عام انفردت به، وحمّلته هويتها الخاصة كطائفة، والعامة كدولة سلطة مارست أنشطتها انطلاقاً من طائفيتها وبدلالتها، ووفق معاييرها، التي حاولت حجبها عن الأنظار من خلال تغليفها بعمومية السلطة، التي كرست جميع جهودها الداخلية لتعميق عيوب المجتمع السوري البنيوية، ولتنمية تخلفه وتأخره وتفككه، ولاستثمار نقص الاندماج في، وبين، مكوناته، وإزاحة أية حواضن فكرية أو علائقية تفضي إلى سيطرة قيم المساواة والعدالة والحرية في التداول المجتمعي والسياسي، أو تذكر مجرد تذكير باعتمادها في الحقل السياسي والعام.

ـ وزاد الطين بلة نجاح الأسدية في تحويل علاقات السوريين الداخلية الى معضلة خارجية، دولية بامتياز، بعد تحالفها مع الأقليات السياسية والمذهبية في عموم دول المشرق المجاورة، وخاصة في إيران، الذي شكل ضرباً من بديل هوياتي لدولة ومجتمع سورية، وغطى المنطقة بشبكة شاركت في نسجها أجهزة طائفية ومذهبية المرتكزات، عابرة للدول، أحدث تشابكها لأول مرة في تاريخ سورية والمشرق الحديث والمعاصر، تحولاً بنيوياً وحاسماً في السياسة الأسدية/ الملالية وأساليبها، وأخذها إلى مواقع مغايرة لما كان يُعتقد أن التطور الطبيعي، بما في ذلك الطائفي المحلي منه، سيقودها إليه، وقوض ما كان يمكن أن يتنامى فيها من ميل إلى تبدل وطني أو قومي في خطط ومواقف الأسدية، وحماها من تنامي ميزان قوى يمكن أن يجبرها على ملاقاة المجتمع السوري في منتصف الطريق، كما قطع الطريق على فرص المصالحة الداخلية بينها وبين الشعب، واحتمالات عودتها عن الخيار الطائفي كخيار استراتيجي يتوقف مصير سورية على احتمالاته، المدمرة.

ـ هذا النهج، الذي حول التطييف إلى مادة متفجرة استوطنت قلب المجتمع السوري، وأخضع لبنان لطائفة الدولة الأسدية العميقة بعد تأسيس حزب الله، ودمج العراق في المحور الأسدي/ الإيراني، وتحول إلى نهج مشرقي/ إقليمي، نوعي وعابر للدول والمجتمعات، وضع المشرق والمنطقة العربية عامة أمام تطور نَسخَ ما كان معتمداً خلال مرحلة التحرر الوطني والقومي، وبعد قيام دوله المستقلة، من خطط وبرامج وأهداف عدالية ومساواتية، ومن تطلعات ديمقراطية، واجههما بتحدٍ لم يواجها مثيلاً له خلال قرابة ألف عام، منذ حروب الفرنجة والغزو المغولي، لم تتحسب الأحزاب والتيارات السياسية له، ولم تبلوِر استباقياً ردود أفعال سياسية تفصيلية وضاربة عليه، بسبب وقوعه خارج تصوراتها وخططها، وما مثّله، بعد اعتماده كنهج غطى المنطقة، من أخطار نقلت السياسة من ساحة التنافس السلمي على برامج تمليها مصالح داخلية متقاربة، إلى ميدان الصراع المفتوح على نزاعات وحروب يخوضها أعداء ينتمون إلى مجتمع واحد، لن يكون الخاسر فيها حزباً أو حكومة، بل المجتمع والدولة، التي تحولت إلى أخوية أمنية/ قمعية، طائفية ومذهبية، محلية وإقليمية، بينما انقلبت كيانات المجتمع إلى أعداء متناحرين/ متنافين، تخطت التهديدات التي تصدر عنهم سياساتها إلى وحدتها ووجودها، وتوطنت فيها وشرعت تعيد إنتاجها في حاضنتها التمزيقية.

ـ وكانت الأسدية قد شرخت الأغلبية الافتراضية إلى فئتين: أقلية علمانية، وأغلبية عددت حولها تطييفها إلى أقلية سياسية، أخذت تفكر كأقلية بقدر ما اتهمت بالطائفية والتطرف، ورأت كل واحدة من الفئتين الفئة الأخرى بعين الأحكام المسبقة والعداء والتنافي. وقد اعتبرت الدولة العميقة العلمانيين طائفة تحتاج إلى حمايتها من الأغلبية، تستطيع اقتناصها وخطب ود “العامة” من خلال كبح دورها كنخبة حديثة الثقافة، ومؤهلة نظرياً لبناء منظومة فكرية معادية للفكر الديني عامة، ولانحطاطه الطائفي خاصة، بينما سعت لإيهام العلمانيين بقرب النظام منهم، وبحمايته لهم من التدين الشعبي والتأخر المجتمعي، لكونهم يخوضون معركته ضدهما. بالمقابل، أعطت الأسدية “الأغلبية” الدين مضاعفاً كي تأخذ منها الدنيا، حسب قول بليغ لأستاذ جيلنا الراحل الياس مرقص، وجعلت التدين أداة سيطرة أسرفت في استخدامها، فشجعته وغذته بالخرافات والغيبيات، وقسمته إلى فرق تتناحر على قضايا آخروية، أسهم الاختلاف حولها، وما ترتبت عليه من نتائج نفسية واصطفافات مذهبية، في تمكين الدولة العميقة من إحكام سيطرتها عليها والتلاعب بها، وإخماد قدراتها برفع الغطاء القانوني عنها، أو حقوقي، وأخمد القمع والاحساس بالضعف في مواجهة الطغيان مشاعرها، التي يختلط فيها الاستسلام بالتعايش مع الظلم.

ـ في هذا السياق، تبنى النظام وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر كل مسلم إسلامياً بالضرورة، ويجب أن يعامل كمنتسب إليها، وبادر بعد أواخر السبعينيات إلى اعتبار المسلم إرهابياً بالفطرة، يستوي في ذلك إن كان أو لم يكن إسلامياً، منظماً أو غير منظم في ما دأب على تسميته “العصابة”: الجماعة التي قرر القضاء عليها، ليس فقط كحزب محدود الأعضاء والحضور في سورية، وإنما كأغلبية مذهبية أيضاً، بينما اعتبرت أجهزته المسلمين، الذين لا يؤيدون الجماعة، “أرضا خصبة” للأسلمة والإرهاب، وتصرفت وكأن الجماعة تستمد منها قدرات لا بد من رصد حياتها الداخلية في مساجدها وجوامعها، واختراقها بجميع الوسائل المتاحة، وتحييدها واقتلاعها من بحرها البشري، الذي يسهم تجفيفه في القضاء عليها.

ـ لا بد، لمواجهة المجتمع السوري وإخضاعه من دفع أقلياته إلى أقصى حدود الخوف، ومسلميه إلى أقصى حدود التطرف اللفظي والتشدد، على أن يحدث ذلك بمشاركة فاعلة من “المؤسسة الأوقافية”، تقنع الطرفين أن خلاصهما ممكن من داخل النظام وبفضله، ومستحيل من خارجه أو ضده، وأن دورهما يجب أن يقتصر على التفاعل الإيجابي معه، والقطيعة بينهما.

ـ استهدف هذا النهج، بين أشياء أخرى، إحداث وقيعة بين العلمانيين من جهة، وبين عامة الشعب من جهة أخرى، واحتجاز فرص التفاهم السياسي بين التيارين الديمقراطي والإسلامي، باعتباره خياراً استراتيجياً يتيح لهما بناء قوة سياسية، شعبية ووطنية، بوسعها تقديم بديل له واسقاطه، وإن على المدى الطويل. لردع هذا الاحتمال، سحقت الدولة العميقة الطرفين والتيارين، وأخرجت الفئات البينية من الحقل السياسي، وأفسدت من احتوته منها في دولتها العميقة، وعملت لإقناع العامة بأن العلمانيين والديمقراطيين ليسوا غير ذراع أيديولوجي من أذرع نظامها، وأن عليهم إبداء أعلى قدر من التوجس والشك حيالهم، ونبذهم. وأدارت بالمقابل اسطوانة التخلف الديني والتأخر الفكري على مسامع العلمانيين، لإقناعهم باستحالة التعاون مع أي قطاع شعبي، وبحتمية التعاون مع السلطة العلمانية. بذلك، أصابت الأسدية عصفورين بحجر: فقد عاقبت العلمانيين شعبياً، وعزلت الشعب عن خطابهم السياسي ومواقفهم رغم مساندتهم لقضاياه ودفاعهم عن حقوقه، وألصقت بهم تهمة الإلحاد، التي لعب دوراً كبيراً في قطع الصلات سياسية الطابع والمآل بين النخب عموماً وفئات الشعب، وقصر علاقاتهما على النظام: حامي الأقليات وعدو الارهاب. هكذا، عملت السلطة لبناء موقف شعبي وإسلامي عدائي من العلمانيين والديمقراطيين، وموقف مقابل يعتمده هؤلاء من “الشعب الجاهل”، يجعل تقاربهما خطاً أحمر لا يجوز لأي منهما تخطيه، وإلا وجد أجهزة القمع بانتظاره، ومعها التيار الإسلامي، إذا كان من تلاحقه علمانياً أو ديمقراطياً، والتيار العلماني، في حال لاحقت التيار الإسلامي، وهو ما دأبت على فعله، لفصل التيارين أحدهما عن الآخر، وتفعيل تناقضاتهما، التي يعد تخطيها شرطاً لازماً لبناء كتلة مجتمعية موحدة، ضاربة ومؤهلة لمواجهة النظام، الذي راهن طيلة فترة حكمه على التجريم المسبق لأي توجه توافقي أو حواري بين التيارين، وصنف بعض الديمقراطيين كإسلاميين وبالعكس، لمنح نفسه الحق في ملاحقة الفصيل أو الحزب أو التيار الذي ينتمون إليه، ومواجهة بديليهِ المحتملين وهما غارقان في التشاحن والتناحر، بينما يراهن كل منهما على أخذ السلطة وإقصاء الآخر عنها.

ـ لإدراك الأسدية أنها تمثل أقلية عددية، فقد كثفت جهودها لجعل طائفتها “أغلبية استراتيجية”، على أن تستأثر بالسلطة والقوة وتتحكم بالثروة ومصادرها، وبوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ومؤسسات التربية والتعليم، والقضاء والخدمات والأوقاف، وتشرف إشرافاً وثيقاً على برامج الإعمار والتنمية البشرية والتكاثر السكاني. وقد حدث ما أرادته وعملت له إلى درجة تلاشى معها حضور المجتمع في جميع المجالات، وصار إفتراضياً، كما غدت الأغلبية وهمية وغابت عن الشأن العام، وغرقت في سلبية تشبه النوم الشتوي، وتم تطويعها بالتعاون مع فئتين كثيراً ما مثلتاها ولعبتا دوراً مهما في المجتمع العربي والاسلامي، هما رجال الدين والتجار.

ـ فرز النظام رجال الدين إلى موالين يتبعون المؤسسة الأوقافية، ويتولون نشر تدين رسمي تشرف عليه عن قرب وزارة يديرها شيخ تابع للدولة العميقة، مكلف بتحديد دور التدين في المجال العام، وبتوجيه أنشطته بحيث تتوافق مع نهج السلطة في تذرير المجتمع، وتشتيت وعي العامة، وتسويق الأسدية كجهة مؤمنة ورِعة، تخاف الله ورسوله وتلتزم بتعاليم دينه في ما تقول وتفعل، لا بد أن يصبح الولاء لها جزءاً تكوينياً من تدين الشعب، كما تنشره المؤسسة الأوقافية في صيغ توهم المؤمنين أن حكم الأسد هو الترجمة العملية لحاكمية الله، الذي آتاه عصمة لم تتوفر لغير الصالحين والأبرار من أعلام المسلمين. هذا الخطاب، استهدف، بين أمور أخرى، كتم أنفاس خطاب آخر ركز شيوخه على الظلم النازل بأمة محمد، وعلى تنزيه الاسلام عن أن يخالطه نظام غير إلهي بغض النظر عن مصدره، هو في الحالة السورية نظام ملة كافرة وحكام علمانيين. هؤلاء الشيوخ تعرضوا للملاحقة والقمع رغم ندرتهم، لاعتقاد الأجهزة أن تحريضهم يقع على أرض خصبة، ويمكن أن يُهيّج وسطاً اجتماعياً يفتقر إلى من يمثله، إن تفاعل بإيجابية مع مقولاته، أثار مشكلات جدية قد تفجر الوضع الشعبي في مناطق البؤس والحرمان كثيرة الانتشار حول المدن.

– اعتبرت الأسدية السلطة الأوقافية جزءاً تكوينياً من الدولة العميقة، يقوم بدور خطير في تدجين وتديين المواطنين، وتوجيه وعيهم إلى قضايا بعيدة عن واقعهم، تفرض عليهم قراءة الدولة العميقة لما اسمته “الإسلام الصحيح”، الذي كمنت أعظم مآثره في إضفاء القداسة على من طوبته “راشدياً خامس”: حافظ الأسد، الذي أطلق عليه خطيب الجامع الاموي الموظف في إذاعة دمشق “مروان شيخو”، لقب “المؤمن الأول”([25]).

ـ تحالفت الأسدية مع المؤسسة الأوقافية بصفتها ركن السلطة الثالث، التي تضم الحاكم والفقيه والعسكري. وعزز حماستها للتحالف معها قيام الدولة العميقة باستبعاد الحلقات السياسية الوسيطة بينها وبين المجتمع، كالأحزاب والجمعيات والمنتديات والمنظمات المهنية … الخ، وإبراز دور المؤسسة الأوقافية وتفرعاتها المشيخية، التي رفضت هذه الحلقات بدورها، ورأت في انفرادها بالساحة دليلاً يؤكد مكانتها في المجتمع، ويعزز موقعها من السلطة كهيئات أهلية غير مدنية، تنتمي إلى المجتمع الحقيقي، التقليدي، الذي كان احتواؤه ضرباً من الاستحالة، لو لم يُطع “علماءه وتجاره”: هذا الصنف من رجال الدين والدنيا، الذي يبعده دوره وموقعه، وتبعده مصالحه، عن مناوأة السلطة، ويعيش مثلها في عالم خاص: مؤدلج ومغلق، تطلبت سيطرة الأسدية عليه اعتماد ممثليه كجهة منحتها حق تمثيل القواعد المجتمعية المرتبطة بها، وإفساح مكان لها في خططها العامة، التي استهدفت مد خيوطها إلى هذه القواعد، التي لبت حاجاتها إلى رأي عام غير مسيس أو مبنين، ويكسب رزقه بطاعة طرف “يموُنْ” على السلطة وأجهزتها، ويلعب دور وسيط لديها عنه، وعنها لديه، في ضرب من اعتراف به كطرف في نظام يرفض التعددية، لكنه يرسي علاقاته به على حاجته إلى احتواء وتحييد القطاع التقليدي بكتله الأهلية الواسعة، التي يفضي إئتمارها بأمر ممثليها لديه إلى استسلامها له، وتنفيذ ما يقرره، والالتزام بنتائجه.

ـ وكان حافظ الأسد قد قال بعد حركته التصحيحية إنه يرفض أن يكون هناك في سورية رأي عام سياسي ومعارضة، ووعد بتقليص المعارضين إلى خمسمائة شخص، وبكسب بعضهم بالمناصب والامتيازات، فإن بقى نصفهم معارضاً مات في السجون، كما صرح “حمود الشوفي”، الأمين القطري الأسبق للبعث السوري، بعد مغادرته منصبه كممثل لسورية في الأمم المتحدة عام ١٩٧٩([26]). لإبعاد الرأي العام عن السياسة، كان من المُلح إقامة تعاون واسع مع قطاع من “الرأي العام”، ليس سياسياً أو متفرغاً للسياسة، يضم رجال دين وتجار يستطيعون حشد شعبي داعم من قطاعات أهلية وتقليدية مذهبية النزعات، متوضعة عند قاع المجتمع، يغنيه كسبها عن تقديم تنازلات للفئات الحديثة والمدنية، المسيسة والراغبة في لعب دور عام، يرفضه.

ـ منحت الأسدية مكانة خاصة للتجار ورجال الدين، لم تنلها أي فئة اجتماعية بعد انقلاب عام ١٩٦٣، وقد أسهم شيخ كالبوطي في اقناع “المؤمنين” أن الأسد لا يستأثر بالسلطة كمستبد وطاغية، بل يتقاسمها مع العلماء، تحاشياً لصراع يقوض السلطة والمجتمع، مثلما حدث في الحالات التي تصارع فيها تاريخياً حلف التجار ورجال دين، المحمول من قاعدة مجتمعية تقليدية ومتدينة، انغلقت على ذاتها لتبقي الحكام برانياً بالنسبة لها، عند الضرورة، وكان دوماً أطول عمراً من أي مؤسسة سياسية، وخاصة منها تلك التي تفشل في مواجهة مشكلات داخلية وخارجية معمرّة.

ـ راهن الأسد على إغراق السنة في تطييف تدييني يبعدهم عن الشأن العام، ويقنعهم أن مطالبتهم بتغيير أوضاعهم هي ضرب من المعصية، لأن النظام يمثل الوضع الأكثر تعبيراً عن مصلحة التجار والمؤسسة الدينية. هذا الرهان ظهر بجلاء في تزكية محمد سعيد رمضان البوطي للأسد كـ”قائد دولة إسلامية له مكانة خاصة في الإسلام”، وفي السؤال الذي طرحه على السوريين قبيل “بيعته” الأخيرة لرئاسة الجمهورية عام ١٩٩٨: “هل تبخلون بالكرسي على رجلٍ بُني في عهده من المساجد قدر ما بني بين البعثة النبوية الشريفة والحركة التصحيحية عام ١٩٧٠، وطُبعت تسعة وخمسين مليون نسخة من القرآن الكريم، وحفظ مليون طفل القرآن عن ظهر قلب في معاهد الأسد لتحفيظ القرآن”؟([27]). لم يستنكر الشيخ طبعاً ما ردده أنصار “الرئيس المؤمن” في اللاذقية أثناء احتفالاتهم بفوزه: “حلّك يا الله حلّك، حافظ يقعد محلك”. حدث هذا لأسباب بينها أن الطائفية هي نقيض الدين، ولا بأس إن كان ربها نقيض الله، ولأن اهتمام الأسد بالدين اقتصر على التلاعب به، ووضعه في خدمة نقيضه الطائفي وكيانه ما قبل المجتمعي، الذي اعتبر بدوره نقيض المجتمع.

ـ لئن كانت المؤسسة الأوقافية قد تبنت سياسات الأسد، فلأن علاقتها بالدين وظيفية وأدواتيه كعلاقته، ورأت فيه طقوساً من شأنها تحويل العبادات إلى تمرين في العبودية، يضفي القداسة على من يفترض أنه عدو دينهم ودنياهم، صاحب السلطة، الذي يخضع كل شيء للغلبة والمكاسرة، فما الذي يمنعهم، وقد آمنوا بعصمته، من مطالبة الله بإخلاء مكانه لحافظ الأسد، الذي نسخت عبادته الدين. بتطييف الدين وتديين الطائفية، وتسييسهما سلطوياً ووضعهما في خدمة الدولة العميقة والسلطة الاستبدادية، صار من الحتمي أن تتغير مكانة الأديان السماوية في حياة السوريين العامة والخاصة، وتتلازم مع صعود دين تعبوي، يؤدلج ويؤله من بيده السلطة في الدنيا، الذي أزاح منها من بيده السلطة في السماء. كما كان من الطبيعي ان يتم الخلط بين رموز عبادته والرموز الإلهية، ويتجاوز ما بينهما من تعارض، تكفّل شيوخ الدولة العميقة بإزالته وهم يهدمون الحواجز بين الشيخ والتاجر ورجل المخابرات، ويسقطون رحمانية الإسلام تحت أقدام وثنيات مناهضة لروحه ونصه، وطدت معادلة ربطت تراجع دور القيم الدينية في حياة الشعب بتعاظم حضور المخابرات والمؤسسة الأوقافية، ووضع الإيمان في خدمة سلطة ظالمة وطغيانية، نزل الدين بالأصل لمحاربتها، ويقاس صدق الإيمان بصدق مقاومتها، ولو كان دعاة الأوقاف صادقين، لكانوا في طليعة من قاوموها، ولما أدخلوا إسمه في المدائح النبوية، واعتبروه الراشدي الخامس ومجتهداً إسلامياً كبيراً، ولحدثت على الأرجح ردة فعل على هذا الانزياح عن الدين، الذي ركبت موجته تنظيمات التطرف والارهاب.

ـ بعد انقلاب عام ١٩٦٣، مرت علاقة النظام مع المؤسسة الدينية بمراحل مضطربة، ارتبطت بصراعات أهل السلطة وانقلاباتهم، وبمقاومة فردية أبداها بعض الشيوخ، أكثرهم أهمية الشيخ حسن حبنكة الميداني، الذي أبدى رفضاً لا تهاون فيه لسلطة الانقلاب، بعد أن دخلت في مواجهة مع بازار دمشق وحلفائه من رجال الدين، واقتحمت الجامع الاموي بقوة السلاح. في الفترة ذاتها من شهر نيسان عام ١٩٦٤، حدث شيء مماثل في مدينة حماه، حيث سحق العسكر البعثي بالقوة تمرداً دمروا خلاله مساجد اعتصم فيها رافضو نظامهم الجديد. وقد استمر الاضطراب في علاقة النظام مع المؤسستين الدينية والتجارية حتى عام ١٩٧٠، حين استقبل تجار دمشق وشيوخها انقلاب حافظ الأسد بترحاب مبالغ فيه، كأن من نفذه واحد منهم، أو كأنه لم يكن له هدفاً آخر غير إنقاذهم من “صلاح جديد”، كما قالت يافطات ملأت بوابة سوق الحميدية في دمشق، قالت إحداها: “طلبنا من الله المدد، فارسل لنا حافظ الأسد”: صاحب الانقلاب الذي سيكل إليهم بناء رأي عام غير سياسي، هم مفاتيح تفاعله مع نظامه. منذ تلك السنة، بدا وكأن السلطة الأسدية قررت الاستئثار بالحقل السياسي، واستبدلته بمجال عام مقيد ومحدود الانتشار، امتزج فيه نشاط الأوقافيين والتجار بأدلجة مذهبية محورها الدنيوي حافظ الأسد، ضمانتهم لدى الدولة العميقة وأجهزتها، والمنتفع الأكبر من ربط المؤسسة الأوقافية ورموزها بدولته العميقة، كالمفتي السابق أحمد كفتارو، والشيخ البوطي، ووزير الأوقاف الأسبق عبد الستار السيد، وأخيراً المفتي الحالي أحمد حسون… الخ. جدير بالذكر أيضاً، أنه برز بين رجال الدين المسيحي طائفيون متشددون بزوا منافسيهم المسلمين في تأليه الأسد، كما أن الحاخام اليهودي ابراهيم أبو حمرة، الذي اعترفت السلطة به كزعيم لما كانت تسميه رسميا “الطائفة اليهودية”، وكان يتحدث عن نفسه مع الصحافة الدولية وكأنه عضو شرف في حزب البعث، فبلغ نفاقه وتأليهه الأسد ودوره في تحرير فلسطين ذروة ما بلغه نفاق رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

ـ بعد تطييف كافة تكوينات المجتمع، بلغت سخرية الأسدية من السوريين ذروتها بتخويفهم على مذاهبهم، فخوفت المتدينين من الديمقراطيين بحجة أنهم علمانيون وكفرة، وخوفت المسلمين من دعاة العدالة والمساواة بذريعة أنهم يريدون إحلال نظام بشري محل النظام الإلهي، وخوفت الديمقراطيين والعلمانيين من الإسلام، الذي لا يمكن أن يكون دين تسامح وتعايش، ومن المحال أن يقبل الآخر والمختلف. واخبرت المسيحيين أنها تحميهم من المسلمين، والمسلمين أنها ترد عنهم الغربنة والانخلاع الهوياتي. وأوهمت الجميع أنها تدين بمذاهبهم، وربطتهم بخيوط حركّتها بإتقان، لتخويف العامة من أي تجمع سياسي أو ثقافي قد يتخلق في سورية خارج الأطر الرسمية، وخاصة إن كان مناوئاً لها، وحصرت رجال الدين والتجار في الوقت نفسه بين حجري رحى سلطويين هما وزارة الأوقاف من جهة وأجهزة الدولة العميقة المتعاونة معهم من جهة مقابلة، حيث تقدم الأوقاف لهم الجزرة، وتهز الدولة العميقة العصا في وجوههم وترهبهم بين حين وآخر، وتراقب خطب الجمعة قبل القائها في مساجد سورية، ومثلها مواعظ الأحد في كنائسها، وتتابع ردود أفعال المصلين عليها، وتراقب خطب وأحاديث رجال الدين العلويين والدروز، الذين كان المخبرون يحضرون صلواتهم وأجهزة التسجيل في جيوبهم أو أيديهم، ويشكلون غالباً العدد الأكبر من “المؤمنين”، الواقفين في صفوف الصلاة الأولى، لتسجيل ما يقال، ومعاينة ما يجري، وتدوين تقارير عن الحضور، ومدى تقيد الخطباء بما صدر إليهم من تعليمات، حول شرح الأحداث السياسية من منظور السلطة، وخاصة في فترات الأزمات والصراعات المحتدمة، عندما يكون عليهم تبني سياسات ومواقف النظام، والإشادة بحكمة الرجل الرباني الملهم والمعصوم حافظ الأسد، الذي لولاه لهلكت البلاد وانقرض العباد !.

ـ خال النظام أنه أمِن شر الشعب، وركّب مجتمعاً أعادت الأجهزة بنينته خارج الحقل السياسي، بأساليب أبدلت ما في وعيه من عناصر مجتمعية وطنية الأبعاد والمرامي، بوعي نقيض، يقوض اهتمامه بالشأن العام ويبعده عن أي تمثيل حزبي معارض، ويسوغ قبوله بممارسات السلطة الزجرية/ القمعية، التي تحظر حراك المجتمع، وتعزل النخب عنه، وتحبط جهودها الثقافية العامة والفكرية الخاصة، وتستبدل ممثليه المنتخبين بممثلين تضعهم بالتعيين التعسفي على رأس المهنيين والحرفيين والعمال.

ـ هذا الوضع أبعد بمرور الوقت المؤسسة الأوقافية عن تيارات الإسلام السياسي، وخاصة منها التيارات المتطرفة، التي تزعّم أحدها في السبعينيات مهندس زراعي اسمه مروان حديد، عاد إلى مدينته حماه بعد إنهاء دراسته في مصر، حيث كان قد تعرف على تنظيم التفكير والهجرة، وأسس تنظيماً جهادياً مسلحاً في مدينته، قام بثورة مسلحة انطلقت أولى عملياتها عام ١٩٧٦، ودام نشاطها حتى شهر شباط من عام ١٩٨٢، عندما تعرضت المدينة لحملة عسكرية استخدمت شتى صنوف الأسلحة، فدمرت معظمها وقتلت ستة وأربعين ألفاً من سكانها، حسب الرقم الذي ذكره لي اللواء في حينه على دوبا، بعد إبلاغي قرار إخلاء سبيلي من سجن المزة عام ١٩٨٢.

ـ بين عامي ١٩٧٦و١٩٨٢، لم تقتصر العمليات المسلحة على “تنظيم الطليعة المسلحة”، بل شارك فيها عدد كبير من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، الذين شجعتهم على الانخراط في الأعمال العسكرية انتصاراتها الأولى، والبلبلة التي عاشها النظام عقب اغتيالات ضباط في أجهزته، مع أن قيادة الجماعة نفت فيما بعد انخراطها في العمل المسلح، الذي انضم إليه شيوخ تخلوا عن مكانهم في المؤسسة الأوقافية، بينما التزم معظم تجار دمشق بإحباط الاضراب العام الذي أعلنته عام ١٩٨٠ معظم المدن السورية، بعد لقاء جمع غرفة تجارة دمشق بحافظ الأسد، رفع خلاله مبلغ القطع الأجنبي المسموح لهم بالحصول عليه من المصرف المركزي لإجراء عملياتهم التجارية مع الخارج. وقد أدى القضاء على التمرد، إلى تطورين مهمين، أولهما: تطييف المؤسسة الأوقافية بالشروط الأسدية، التي فقدت ما كان لها من مرونات، وحمّلتها المسؤولية عن الوسط الديني، ودمرت لعقود تيار التدين الشعبي، الذي أسهم في العصيان المسلح. وثانيهما: بروز التجار على حساب رجال الدين في ما يتعلق بصلاتهم مع الوسط المجتمعي، وربطهم بالسلطة بطرق قلصت هامش الثقة الممنوح لهم، وألزمهم، والمؤسسة الدينية، إلزاما قطعياً ومبرماً بأوامر أجهزة الدولة العميقة، وقيد ما كان لهم من حرية محدودة. منذ ذلك التاريخ، رفعت الأسدية سقف مطالبها، وحولت رجال الدين إلى دعاة في خدمة نظام يفرض ولاءه عليهم دون قيود. فيما بعد، حين قامت الثورة عام ٢٠١١، واكتشف الأسد الابن أن المؤسسة الدينية وحزب البعث لا “يمونان” على أحد، ويشارك كثير من المنتسبين إليهما في الثورة، قرر اعتماد حل أمني تحققه الدولة العميقة بصفتها الطائفية الصريحة رداً على ما اعتبره ضربة ثانية يسددها الوسط الديني/ التجاري للسلطة، بعد ضربة عام ١٩٨٠/١٩٨٢، التي كشفت هشاشة التحالف بين الطرفين، وما حكمه من اعتبارات وقتية أملتها رغبة كل منهما في احتواء الآخر، لكنها انتفت بانفجار الخلاف المصري/ السوري عام ١٩٧٤، وتخلي السادات عن شريكه السوري، وذهابه إلى حل منفرد مع إسرائيل وضع حداً لقدرة الأسد على استرداد الجولان المحتل، في حين كان وضعه الداخلي يتهافت، بعد إخفاق وتدمير جيشه في حرب عام ١٩٧٣، ومبادرته إلى غزو لبنان، وشن الحرب على منظمة التحرير، وتقاسم لبنان وظيفياً مع إسرائيل، بالاتفاق مع وزير خارجية واشنطن هنري كيسنجر، الذي هدد الأسد بضربات اسرائيلية، إن تدخلَ عسكرياً في لبنان، ثم بضربات أشد، إذا لم يتدخل نيابة عن اسرائيل، أو لم يضرب منظمة التحرير الفلسطينية، ويخرجها من التسوية السياسية.

ـ عند هذه النقطة، اكتشفت الأسدية كم كان التزام المؤسستين الدينية والتجارية بها مشروطاً، وكم كان قاعهما المجتمعي التقليدي معادياً لها، وقاتلها إلى جانب العناصر المتطرفة. لم يدرس النظام الأسدي تاريخ العلاقة بين العلماء والتجار وبين المجتمع الأهلي إبان الأزمات والشدائد بصورة خاصة، ولم يدرك أنه واجه بنية لم ير منها غير سطحها الطافي فوق بحرها البشري العميق، ورآه بأعين مؤسستيها، اللتان اعتقد أن احتواءهما لا يختلف عن احتواء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، فرسم سياسته حيالهما انطلاقاً من خبرته معها، فاحتوى ممثليهما بصورة مشروطة، وترك لهما احتواء مجتمعهما التقليدي/ البازاري. ومع ان الأسد اقترب عام ١٩٨٠ من الإحساس بخطئه، وخوّف العلويين من وضعهم كأهل سلطة وحسب، ومن غربتهم عن أهل السنة وامتناعهم عن اختراقهم والعمل لاحتلالهم من الداخل، بما يتطلبه ذلك من تطوير في شعائر مذهبهم، وانفتاح مدروس على الشيعة الجعفرية الاثني عشرية، فإن ما واجهه من ردود أفعال غاضبه أقنعه بالكف عن استكمال ما دار في خلده حول نمط من التفاعل المجتمعي يجري بإشراف السلطة وأجهزتها، لا يقوم على تبادل المصالح بل على أمر واقع جديد يقوض الاستقلالية النسبية للبنية الدينية/ البازارية، ويوطد التماهي بين الدولة العميقة والطائفة العلوية، على أساس وظيفتها الجديدة كأداة اختراق مباشر وشامل للمجتمع، بعد أن كانت أيضاً أداة انكفاء للسلطة على نفسها وعنه، وحددت مواقفها بمعايير محض سلطوية أهملت تفاعل الأفكار والمصالح مع السنة، للتوطن في أوساطهم، وإنهاء غربتها عنهم.

ـ على العكس مما أرادته السلطة، تبين أن ممثلي المجتمع الأهلي من رجال الدين والتجار كانوا يفيدون من بنيتهم الفوقية الدينية لاحتجاز النظام ومنعه من اختراق قاعهم الشعبي، الذي احكموا سيطرتهم عليه بدعم وموافقة أجهزته، ونافسوه عليه بما لديهم من وسائل وقدرات مادية ومعنوية تقوض ما أنجزته الدولة العميقة من تحديث في طائفتها. هكذا، بدا الآن أنهم لم يُدخلوا النظام إلى مجتمعهم، بل عزلوه عنه، وقصروا حضوره فيه على أجهزة أمنه، المحدودة القبول لديه، والقليلة التأثير فيه، وعليهم، كطرف في صراع ندي وليس كأتباع لا إرادة ولا رهان لهم.

ـ بانكشاف التهافت في علاقة التبعية، برزت الحقيقة التي تجاهلتها الأسدية، وهي ان انغراس المؤسستين الدينية والتجارية في حياة قطاعات واسعة من السوريين لا يعود إلى وعيها التقليدي وحده، بل هو كذلك نتاج ما تقدمانه لها من خدمات، وتقيمانه معها من تواصل توجيهي يمنحهما صلاحيات مركز قيادي يشرف على نظام علائقي/ إرشادي، أبقى الأسدية برانية قدر الإمكان بالنسبة لها، وحال بين النظام وبين التوطن فيها، بينما حالت طائفيتها، التي شجعها بجميع الوسائل والسبل، دون مشاركتها في معتقداته، أو إقامة تفاعل مباشر وإيجابي ومنفصل عن المؤسستين معه، وأبقتها مناوئة لنظام الأجهزة القيمي، وبالتحديد لطائفيتها، التي خال الأسد أنها تلتزم سياسياً بمواقفها، وسُعد بعدم صدورها عن أحزاب، بل عن تفاعل كان واثقاً من أنه يعزز تبعية القاع المجتمعي التقليدي لنظامه، وهيمنته المباشرة عليه كمجتمع مترابط ذاتياً ومتماسك داخلياً، ومنفصل عن من هم خارجه أو راغبون في تفكيكه، وخاصة منهم أهل السلطة الشمولية.

ـ بعد أوهامها، استيقظت الأسدية على الحقيقة، وهي أن المؤسستين تمارسان ضروباً من الإدارة الذاتية في الأوساط التقليدية، يوطد رجال الدين لحمتها بفضل علاقاتهم اليومية بها، وما يروجونه حول معتقداتها كمنظومة مقدسة تفسد، إذا لم ترفض، الاندماج بالمنظومة الأسدية الطائفية و”العلمانية”، التي تعمل لنشر التفاوت في مجتمع يتساوى منّعموه ومعّوزوه أمام الله، وفات الأسدية أنه لا يقوم على توازنات، بل على قدر من الركود والتخثر، ينتجه ويجدده باضطراد انغلاقه على ذاته، ونجاحه في احتواء أو نبذ ما لا يتفق مع بنيته الخاصة، بوظيفتها العقدية/ الضبطية، التي قيدت حضور الأسدية في أوساطها، ثم، انقضت عليها، لاعتقادها أنها لن تتمكن من تخطي ما واجهها من متاعب خارجية وداخلية.

___________

هوامش:

[24] موقع الرئيس حافظ الاسد، ٢٢/١١/١٩٨٢.

[25] موقع زمان الوصل : نعى مروان شيخو حافظ رسميا وساهم بتوريث ابنه بشار ” دينيا ” ، ١٨/١٠/٢٠١٥.

[26] وليد ايو ضهر : سوريا، مسيرة الدم الي اين؟. مجلة الوطن العربي، العدد ٢٠٤.

[27] د. محمد سعيد رمضان البوطي: درس ديني في التلفزيون السوري ، ٢٠/١١/١٩٩٨.

………………..

يتبع.. الحلقة الخامسة والعشرون: (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع (6+7) “ترييف الحياة العامة” و“أدوات التدجين”)

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.