( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الثالثة والعشرون: (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع3 ” تدجين المواطن”)

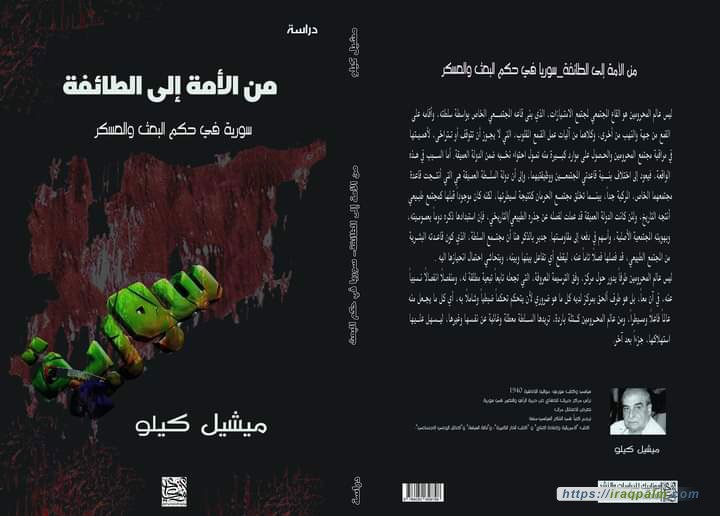

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

نزع السياسة من المجتمع

3 – تدجين المواطن:

ـ بلورت الأسدية استراتيجية طبقتها على علاقة السلطة بمن هم خارجها، وبالأصح تحت سيطرتها من المواطنين، تقوم في أحد جوانبها على التحكم بوعيهم عبر مراقبة وضبط ما يصلهم من معلومات، ويكوّنوه من آراء ويتخذوه من مواقف انطلاقاً منها. هذه الاستراتيجية توَقف نجاحها على حجم وشمول احتكار مصادر المعلومات، وحجب ما لا يتفق ومصالح السلطة منها، والتلاعب بما يتفق معها، ليبدو مقبولاً ومؤثراً، ويعزز ما في عقول العامة من أحكام مسبقة، وجهل بحقائق الواقع، ونزعات غيبية وامتثالية، ويمنعها من امتلاك معايير تقويمية تمكّنها من تحكيم عقلها في ما يصلها من معلومات ومعطيات من مصادر السلطة وسواها، بحيث يميز غثها من سمينها، ويفهم آليات عملها، وبنية أجهزتها، وأنماط رهاناتها، وأساليبها في فصل وعي المواطنين، وما في رؤوسهم من مخزون معرفي، عن ما قد يتيح لهم الانخراط في حقل سياسي عام، صار في حقيقته حقلاً خاصاً بسلطة تواجههم فيه بطرائق منها تضليلهم، وتغذيتهم بمواد تعطل قدرتهم على الفهم والمحاكمة، ويواجهونها بهذا القدر أو ذاك من خلال ما لديهم من مشاريع خاصة أو عامة، تحتسبها الأجهزة على المجتمع، وتعمل لإبقائها في حال من الضياع والتخبط في ما يتصل بأوضاعها والأوضاع العامة، التي ترسم سياساتها انطلاقاً منها. وهذا ما يتم بلوغه عبر تزويد المواطنين بمعلومات مضللة أو مختلقة، وحجب المعلومات الصحيحة عنهم، وفصلهم عن المادة الأولية الضرورية لإعمال عقولهم معرفياً، والإفادة مما لديهم من خبرة معاشية تساعدهم على تكوين وجهات نظر ذات طبيعة مجتمعية عامة، رغم مجالها الخاص، تساعدهم على امتلاك وعي مستقل يخرجهم من قوقعة الأجهزة، ويدفعهم إلى الانتماء أو إلى تأسيس، هيئات عامة من طبيعة سياسية أو مدنية، وعيها المفارق للوعي السلطوي السائد أداتها التي تعرِّف نفسها من خلالها، وتتعرف على عالمها بجميع ما فيه من مواضعات ووقائع، وتنفرز بواسطتها عن الأسدية، بما أن انفرازها عنها هو أول خطوة على طريق بناء عالم مقابل، ومضاد، لعالمها، هو حقل سياسي/ فكري مجتمعي، لا ينتمي إلى الأجهزة، وليس من صنعها، الانضواء فيه شرط مبارحة ما يعانونه من حصار سلطوي، وإعادة إنتاج ما فككته الدولة العميقة من حواضن اجتماعية وسياسية، وحالت دوماً دون استعادته، وأفادت من وظيفته في إخضاعهم لواقع هم ضحاياه، وتريد لهم الانتماء له والعداء لغيره، وإبعادهم عن أي صلة سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية خارجه، بتزويدهم بقدر من التوجس والشك تجاه مجتمعهم، بمن في ذلك من تجّمعُهم بهم روابط أسرية أو صداقات شخصية أو سياسية، ويشاركونهم في أفكار ذات طابع جامع وعام، يتخطون بمعونتها ما أقامته السلطة من حواجز بينهم وبين أقرانهم كأفراد، وبينهم وبين ما ينتسبون إليه من دوائر اجتماعية، وأخيراً، بينهم وبين المجتمع عامة، وخاصة تنظيماته المعارضة، بحيث يردعهم خوفهم من السلطة عن الانخراط في أنماط من التواصل تشجعهم على العمل لبناء مجال سياسي مستقل عنها، أو يؤهلهم لمواجهتها، يبدأ بالانفكاك عن وعيهم السلطوي، كخطوة يبدأ بها الانحسار التدريجي لسيطرة الدولة العميقة على مواطنين أصيب بُعّدهم المجتمعي بالضمور والتلاشي، يحولها التواصل الأفقي والشاقولي كذوات مجتمعية إلى لبنة في مجتمع مواطني/ مدني، تتخطى به مجتمع السلطة، لكونه حقلاً عاماً تواصلياً، يتفاعل الأفراد ويتكاملون، وينضوون في جماعات من خلاله، ويتحولون إلى ذوات سياسية حمالة حقوق.

ـ بفصل الفرد عن أقرانه وبيئته، تتقلص ذاته العامة ودائرة اهتماماته وتتعرض لتلاشي لا يني يتفاقم، إلى أن يغدو رقماً بلا هوية أو بُعد عام، وتفارقه حقوقه، التي تتنكر الأسدية لها، إلى أن تصبح المطالبة بها جريمة. عندئذ، تتوقف استعادتها على نجاحه في الخروج من قمقم واقع ووعي حشره الخوف من الدولة العميقة فيه، وسجنه التهميش الإنساني وراء قضبانه. بما أن المواطنة تتعرف بحقوق فردية من طبيعة عامة، تتعين بقيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، قيم الثورة السورية، فإن تحويل المواطن إلى رعية يفقده حقوقه وفرديته، فضلاً عن عموميته، التي متى تماهى معها تلمّسَ أبعاده المجتمعية، وعمل كي يتعين كفرد بها، يتوقف نجاحه في بلوغها على استعادة حريته، ومشاركته الآخرين في نزوعه المجتمعي وقد تحول إلى إطار سياسي/ مدني لوجوده الحقوقي والإنساني، الذي تستهدفه السلطوية، وتعمل لتدمير ما يتفرع عنه من قيم يمليها الارتباط بأفراد تواصليين، وتفعم حياتهم بالحاجة إلى الحرية والكرامة، وبالانفكاك عن الاستبداد، وحقله السياسي/ السلطوي.

ـ بفصل المواطن عن فرديته، أرادت الأسدية لنظامها أن يخلو من مواطنين أحراراً وذوات حرة، إيماناً منها بأن غيابهم يعني بكل بساطة تغييب بدائل سلطتها، وإحباط ما يستطيع مجتمعهم مواجهتها به من مقاومة. والحقيقة أن الأسدية لم تراهن على تغييب مجتمع المواطنين الأحرار وحده، بل صرفت كذلك جهوداً مكثفة لبناء مجتمع مضاد له، يضم أساساً المنتسبين إلى أجهزتها، ويتواصل ويتنامى في إطار طائفيتها النافية بنيوياً للمجتمعية، والاستبعادية، التي تدمر فرص تخلُق المواطن الحر، وتقتلعه هو نفسه من جذوره، الذاتية والعامة، بما تفرضه عليه من تجهيل وتهميش واضطهاد وإفقار وإفساد وتخويف، ومن وعي يقتل ملكة الحكم، التي تتيح له بلوغ سن الرشد، بالمعنى الكانطي للكلمة، ومثلها قدرته على التفكير، وخاصة منه التفكير الحر، وحاجته إلى المعرفة، التي تريد السلطوية لها أن تنتفي من عالمه، وإلى التواصل مع الآخرين، الذين يعمل الإعلام السلطوي لإقناعه أنهم أعداء عليه تحاشيهم، والشك في أقوالهم ونواياهم، انطلاقا من قول هوبز: “الإنسان ذئب للإنسان”، فلا مفر من أن تتأرجح خياراته الشخصية ومصالحه بين اتقائهم وايذائهم، وخوض صراع مفتوح ضدهم يصرف أنظارهما كليهما عن عدوهما الحقيقي: الأسدية كجهة تؤجج أحقاداً تشحن حياة المواطن بمشاعر وقناعات متناقضة، وتنمى ما يكمن في طبيعتها الذئبية من عنف وحشي، ينحدر بها إلى درك تناف متبادل هو سبيل السلطوية إلى ثكننة الوجود الإنساني، والحؤول وقائياً دون اكتسابه صفة فرد حر، هو لبنة مجتمع مواطنين أحرار، تتطابق فيه خصوصية الأفراد مع عموميتهم، وينبني على توافقهما حقل سياسي، مجتمعي، وليس سلطوي الأبعاد، ودولة حق وقانون، ونظام ديمقراطي وعدالة تشاركية. ومن يتابع سلوك الأسدية، سيجد أنها ذهبت في اتجاهين: قوضت في أحدهما المجتمع ليتذرر أفراده، ويجدوا أنفسهم أمام سياسات تحتوى وتدمر سعيهم إلى بناء أنفسهم كذواتٍ حرة، وإلى استعادة بُعدهم المجتمعي العام، الضروري لنجاحهم في التحرر من نير الاستبداد الثقيل، وحولتهم في ثانيهما الى أرقام تعاني من تشوهات بنيوية، وطنت في وعيهم ذواتا معادية لحريتهم وللآخر، طمست تماماً الشأن العام بما هو شأنهم الخاص أيضاً، وصادرت إرادتهم وأطفأت قدرتهم على استعادتها، أو الاهتمام بها.

ـ تقوم الأسدية بحذف المواطنة وما يترتب عليها من حقوق، بإدراج الفرد في جماعات ما قبل مجتمعية، وإن لم ينتمي إليها، أو بسجنه في فردية مناوئة لعالمها وناقمة عليه، هي إطاره المجتمعي الوحيد، الذي يتقيد به في مواقفه. وتعمل دولتها العميقة وأجهزتها، في الوقت نفسه، لتخفيض المجتمع كهيئة مواطنين عامة إلى جمّعات طائفية/ مللية من طبيعة احتجازية متبادلة، تتماسك كل منها بقدر ما تخضع أو تفكك غيرها، ما دام نظامها لا يقوم ما لم يفرض نمط عيشه ووعيه ومصالحه على الآخرين، ويرغمهم على رؤية أنفسهم بدلالته، ويلغي حريتهم كأفراد بصفتها الخصيصة، التي عرَّف أرسطو بها الإنسان، وقال إنه لا يكون إنساناً إلا بقدر ما تتوفر له ويتعين بها، وأن إنسانيته وكينونته ككائن سياسي تنتفي بانتفائها.

ـ ليس للسلطة من هدف يسمو على نزع حرية السوريين، وليس لها أرضية تبني سياساتها وممارساتها عليها غير نفي ما لديهم من حرية، أو منعهم من استعادة ما كان لهم منها، لأن انتفاءها يغيب الدولة كتجسيد لإرادة عامة تتصل بالمواطن الحر، ومجتمعه المدني، ويستبدلها بدولة سلطة نافية، أو معادية للمجتمعية وللسياسة كميدان للشأن العام، وكذلك للقانون، ويغيّب بتغيُبها الإنسان نفسه كذات مجتمعية، ويقوض ما يوازي إنسانيته ويعبر عنها في أية فاعلية عمومية، مهما كانت الجهة التي تصدُر عنها. تنفي الأسدية الحرية لتنفي حاملها وشرط وجودها، وما ينبني بواسطتها: الإنسان كإسم نوع، ويتوقف استمرار نظامها على نجاحها في نزع حريته كذات فردية، تنشد ما من شأنه تقويض الاستبداد السلطوي: العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

ـ لإخراج المجتمع من السياسة، وخاصة منه فئاته البينية: الجهة الوحيدة، التي تتمتع بقدر من المعرفة والفكر والخبرة تتيح لها بناء حقل سياسي مجتمعي، حرصت الأسدية على قتل الحرية في قلوب السوريين، كي لا يبلوروا رؤية عامة من خارج، وضد، حقلها الخاص وأيديولوجيتها، ويغريهم فشل رهانها القومي/ الاشتراكي بتلمس بديل لتابعها، هو المواطن الذي يمكنه إنتاج ذاته الخاصة والعامة في ظل حريته، وبناء نظام ديمقراطي هو خياره. لدرء هذا الاحتمال، طبقت الأسدية استراتيجية تقوم على:

١ ـ حشو وعي المواطن السوري بحتمية الرضوخ لسلطويتها، وإيهامه إن خطب ودها وليس النضال ضدها هو سبيله إلى أهدافه، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على أن تمنَ بها عليه، بينما يعني سعيه إلى حريته هلاكه بما هو عليه من ضعف وعزلة، وفي بعده المجتمعي من مضامين وتعبيرات سلطوية حصرية، أقلع المجتمع بسببها عن أن يوجد بغير دلالتها، وما أرسته من سيطرة شاملة عليه، تخترق أدق تفاصيل حياته ووعيه، ولا تترك له من ضمانات شخصية غير هجر ما يضلله من أوهام، يخال معها أن مجتمعه مصدر قوته، بينما هو يسلمه في واقع الحال إلى أجهزة الدولة العميقة، ويسوقه بشتى الدروب والمسالك إليها. هذا الخطاب الأسدي، كان هدفه إزالة ما هو عالق في وعي السوريين من فكر تنويري، وتحصينهم ضد أي تغلغل يحققه إلي وعيهم، الذي يجب إغراقه في لجج وعي غيبي، هو في حقيقته ضد الوعي، ويتسم بالتقليد والمحافظة، ويرفض الاعتراف بالسوري كإنسان فرد حر، يتمتع بحقوق لا يجوز انتهاكها، لما تحتله من مكانة مركزية في وجوده، الذي يجب تكييفه مع قيم وثنية تحل محل ما قد يؤمن به من مبادئ رحمانية، وتسامح، وتكريم للعقل، وامتناع عن أدلجة الدين لوضعه في خدمة سياسات السلطة، واستخدامه لتأليه المتسلط المستبد، وتسويقه كوثن تبدل عبادته صلة الفرد بنفسه وخالقه، وتنمي ميوله الغريزية وأحقاده، ليكون بمستطاع قائد الدولة العميقة التلاعب به، كيفما شاء.

ـ لتثبيت المواطن في هذا الدرك من الاغتراب الذاتي، نبذت السلطوية الثقافة عموماً، وقطعت أواصرها مع العقل العارف، وأنكرت قيمتهما ودورهما في حياة الفرد والمجتمع، واتهمت المثقفين بالنخبوية والاغتراب عن تاريخ وتراث الشعب، وبالعداء للأصالة، وحرضت أتباع الفكر الديني عليهم، واتهمتهم بنشر قيم تعادي المجتمع وتتنكر لهويته، وتلحقه بالغرب الاستعماري أو الشرق الشيوعي، فالمثقفون، في الخطاب الأسدي، قلة فاشلة ومعزولة، تتطلع إلى فرض خياراتها بالخداع على الشعب، الذي يرفض انتاجها لخلوه من الأصالة والإبداع، ولأن وظيفته الوحيدة هي إثارة وتهييج الخواطر، وزعزعة ثقة المواطن بقائده، بما يروجه من ادعاءات ثقافوية تفتقر إلى ما نجده من علم وعمق في فكر الأسد وخطاباته!.

ـ لقطع الطريق على تواصل الجمهور الواسع مع ثقافة تحمل قيماً تنويرية، في التقاطها خطر التحرر العقلي للمواطن، والديمقراطية للمجتمع، روج الإعلام الأسدي “فكرا” حجب الثقافة عن قطاعات بشرية فقدت حقوقها ورزحت تحت نير أحكام مسبقة روجتها المؤسستان السلطوية والأوقافية، تدعو للرضوخ لأولي الأمر بصفتهم ظل الله على الأرض، ولم يصلوا إلى ما هم فيه إلا بمشيئته، ولا يستمدون شرعيتهم إلا من إرادته، التي تنزههم عن ممارسة أي ظلم، وتلزم رعاياهم بالصبر على ما هم فيه، درءاً لفتنة، يقول الله إنها أشد من القتل!. هذا ما أشاعه معظم شيوخ المؤسسة الأوقافية، وعشرات الآلاف من خطباء المساجد ووعاظ الكنائس، وغطته وسائل الإعلام الأسدية، التي استبدلت الثقافة بخطاب تمجيدي/ تبخيري يتمحور حول فرد لا شريك له بين المخلوقات، هو قائد الدولة العميقة والحزب، ومنبع ما يتصل بهما من حقائق ووقائع، وبوجود المواطن ودوره من أفكار وممارسات، فالأسد مرسل اصطفاه الله لإنقاذ الإسلام والمسلمين، بشهادة مروان شيخو، خطيب الجمعة والمذيع والنائب، الذي كانت له برامج تلفازية وإذاعية منها “أعلام الإسلام” و”قبس من الإسلام”، و”من وحي الهداية” و”حديث الجمعة الديني”، وصف الأسد فيها بـ”الراشدي الخامس والمجتهد الاسلامي الكبير”([21])، بينما كان الشيخ والاستاذ الجامعي محمد سعيد رمضان البوطي يعزو انتشار التدين بين الأجيال السورية الجديدة إلى ما بناه الأسد من مساجد ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم، وأولاه من رعاية لرجال الدين، الذين لم يبدوا أي اعتراض على نشر صور تظهره بصحبة والدته، وقد أحاط برأسيهما إكليلان من نور، تذكر بصور المسيح ووالدته مريم العذراء!.

ـ في ظل هذه السياسات، تراجع الإنتاج الثقافي الرسمي تراجعاً حثيثاً على كافة الأصعدة، فالسينما، المرتبطة بمؤسسة عامة رسمية، تنتج فيلماً أو فيلمين على أبعد تقدير في العام، بينما ينتظر مخرجوها الكثيرون من خمسة إلى سبعة أعوام لصنع فيلمهم التالي، وتعرض نتاجاتهم في دور تناقص عددها باضطراد، كما أورد الاستاذ عوض القدور في مقالة عنوانها “دور عرض السينما في دمشق” قال فيها: “للسينما في دمشق خصوصاً تاريخ عريق امتد منذ نهاية العشرينات من القرن الماضي، لكن نهاية القرن العشرين كتبت كلمات النهاية لمتعة فرجه السينما فيها”([22])، بينما أصاب المسرح ما يشبه الموت السريري، فانقطع إنتاجه إلى درجة الندرة، رغم وفرة المخرجين والممثلين والفنيين العاطلين عن العمل. بدوره، اقتصر الإنتاج المسرحي على عمل واحد في العام، فلا عجب أن تراجع جمهوره، وأدار المواطن ظهره له، وانحدر مستوى عروضه، التي بدل أن يزداد حرية أخضعت لرقابة متزايدة الشدة، نسي جمهور الستينات الذي أقبل بكثافة على عروضه وجوده، رغم قدمه كفنْ سوري ريادي، ووجود مسرح حجري هو الأكبر في العالم في أوابد مدينة أفاميا، وتأسيس المسرح العربي الحديث على يد السوري أبو خليل القباني، الذي أنشأ مسرحاً في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر قرب قلعة دمشق، ثم هاجر إلى مصر ولعب دوراً تأسيسيا في حركتها المسرحية. مات المسرح، رغم بروز جيل متميز من كتابه، نال بعضهم شهرة عالمية كالراحل سعد الله ونوس، الذي منعت معظم مسرحياته في حياته، وجميعها بعد موته، كأن النظام أراد اغتياله ميتاً، عقاباً له على الشحنة التنويرية في إبداعاته .

ـ توجد المراكز الثقافية في معظم أنحاء سوريا، ولكن كأبنية لا نشاط فيها، لأسباب منها عدم توفر موازنات، أو لاعتقاد وزارة الثقافة أن أنشطتها غير ضرورية لعدم وجود جمهور يستخدمها، أو لافتقارها إلى تقاليد عمل ثقافي. لو أخذنا مدينة تضم خمسة ملايين مواطن كدمشق، لوجدنا فيها مركزاً ثقافياً في حي أبي رمانة، البعيد عن ثقل المدينة البشري، لذلك، نادراً ما قصده المواطنون، وفي تاريخه أن ستة اشخاص فقط حضروا ندوة شعرية لأحد أشهر شعراء سوريا والعرب، معظمهم من مستخدمي المركز. هناك مركز ثانٍ في حي المزة، وثالث لا يزوره أحد، يقع في منطقة الديوانية. ولولا محاضرات “جمعية العلوم الاقتصادية”، التي تلقى خلال ثلاثة أشهر في مركز المزة الثقافي، لما علم أحد بوجوده في دمشق. لا يختلف الوضع عن ذلك في مدينة اللاذقية، حيث يعيش قرابة مليون مواطن، وليس فيها أي نشاط ثقافي على وجه التقريب، رغم عدد المثقفات والمثقفين الكبير بين مواطنيها، ووجود مركز ثقافي بني قبل قرابة قرن في مركزها، لكن القحط الثقافي بلغ حداً جعل أنشطة المدينة تقتصر على إصدار صحيفة واحدة توزع خمسمائة نسخة يومياً، يشتريها أصحاب الدكاكين، لأن ورقها أرخص خمس مرات من سعر الورق العادي في السوق!. بدوره، ذكر “عماد الدين موسى” في مقالة نشرها حول واقع دور النشر السورية والصعوبات التي تواجهها، فوجد أنها تقتصر على “تأمين لوازم الطباعة، والرقابة، وغلاء الأسعار، وانتشار القرصنة الالكترونية، والغياب عن معارض الكتب الدولية، وصعوبة إيجاد قارئ بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية، وخوف الناشرين على رقابهم، وهجرة الكفاءات التقنية، وإغلاق المكتبات”([23]).

ـ بتراجع وسائل إنتاج الثقافة في الداخل، تراجعت إلى حد القطيعة العلاقات الثقافية مع الخارج، لفرض مزيد من التضييق على أهل المعرفة والإنتاج الفكري والثقافي، في الجامعات أيضاً، حيث صار راتب الأستاذ غير المتفرغ أقل من سعر أي كتاب يود شراءه من دار نشر أوروبية أو أميركية أو لبنانية، بينما أقلعت مكتبات الجامعات عن شراء الكتب، ولم يعد الطلبة يتلقون أي تدريس منهجي باللغات الأجنبية، حتى صار من النادر أن يتمكن خريج جامعي من ترجمة أو فهم نص بالإنجليزية أو الفرنسية، أو من إنجاز بحث علمي حول أي موضوع من اختصاصه الدراسي. في الوقت نفسه، امتلأت الجامعات بفيض من الطالبات والطلبة حتى صار من العسير إيجاد مكان للجلوس في قاعات المحاضرات، وأخذ الطلبة يجلسون على المنصة، حيث يقف الأستاذ، وعلى حوافي نوافذ المكان.

ـ واكبت تلاشي مؤسسات الإنتاج الثقافي ملاحقة المثقفين ومحاصرة العمل الثقافي إلى حد الإلغاء، محاولة رسمية لإحلال طبقة من “مثقفي” السلطة محل مثقفي المجتمع، الأمر الذي أخذ صورة كاريكاتيرية عبرت عن نفسها في نزوع ضباط الجيش والمخابرات إلى نيل شهادات دكتوراه أمكنهم الحصول عليها مقابل مبالغ نقدية، أو أعطيات عينية قدموها لمسؤولي الجهازين السياسي والتعليمي في الداخل والخارج، حيث تباع أطروحات الدكتوراه وشهاداتها. هكذا، صار أحد أشد سفاحي الأسدية قسوة، العميد رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع، دكتوراً في الاقتصاد، ومثلة “تدكتر” مشرفون على أجهزة القمع كبهجت سليمان، مسؤول الأمن الداخلي في أمن الدولة، وعشرات الدكاترة من أقرانه وأترابه في أجهزة المخابرات، ومبيضي أموالهم، الذين قدموا، في سخرية واضحة من الثقافة والمثقفين، أطروحات حول الانتقال إلى الاشتراكية، أو التحول من ثورة تحرر وطني إلى ثورة اجتماعية، كتبها لهم محترفون مأجورون، بينما كانوا يبنون قصوراً في أرياف قراهم تحتل رؤوس الجبال والتلال القريبة منها، ويسورونها بجدران مرتفعة زودوها بأحدث ما في فنون الحماية الأمنية من تقنيات، وبمفارز من رجال الأمن والجيش لحراسة الأراضي الزراعية، التي انتزعوها من الفلاحين، ويُمنع أصحابها من الاقتراب منها. لا عجب أن امتلأت مراتب ضباط الأمن، وخاصة المقربون من رئيس السلطة وأقاربه، بدكاترة لا يعرفون لغة اجنبية، ولم يسبق لهم أن نشروا مقالة، لكن أطروحاتهم حفلت باستشهادات ألمانية ورومانية وروسية وبلغارية وأوكرانية وفرنسية وانجليزية وتشيكية…الخ، بل إن رفعت الأسد برز كخبير ماركسي بما أوردته أطروحته من نصوص من كتاب “رأس المال”، بينما سار على نهج كتاب رسالته من كتبوا أطروحات غيره!.

ـ بموقف الأسدية من الثقافة والمعرفة، عم الفساد كلَ الجامعات، وأخذ قسم متزايد من أساتذتها يستغلون طالباتهم جنسياً، وطلبتهم مادياً، ببيعهم الأسئلة أو نتائج الامتحانات، في حين شددت الأجهزة قبضتها على ما يدرسونه من مواد، وأجبرتهم على تقديم ملخصات لما سيدرسونه أسموها “زمليات”، لفحص محتواها، ومنع توزيعها على الطلبة قبل إقرارها من دكاترة المخابرات!. بدل المحاضرات والبحوث، التي تُعلم الطلبة التفكير الحر ومناهجه، انتشرت تجارة الأسئلة في الجامعات، فكان الطلبة يكلفون واحداً منهم بشرائها من أساتذته، ليبيعوها بدورهم للراغبين في الحصول على علامات مرتفعة دون دراسة. هذه الصفقات، أحدثت فضائح شاعت على كل لسان، بما أن الأستاذ كان يبيع الأسئلة بعشرة آلاف ليرة، ليكتشف بعد حين أن من اشتراها باعها لعشرين من زملائه بمائة ألف ليرة. بالنتيجة، إنهار النظام التعليمي، وعمت الفوضى علاقات الجهاز التدريسي ببعضه وبالطلبة، وأقلع هؤلاء عن الدراسة، وأدار كثيرون منهم، كأساتذتهم، ظهورهم لأية التزامات أخلاقية أو علمية، لتُخرج الجامعات جهلة أو أنصاف متعلمين، خاصة في الاختصاصات المربحة كالطب والهندسة والصيدلة، التي صارت حكراً على أبناء مسؤولين نالوا علامات جدُ متدنية، لا تؤهلهم لدراستها، لكن الوثائق التي كان آباؤهم أو أقاربهم في الجيش والمخابرات يزودونهم بها، وتؤكد أنهم أتموا دورات عسكرية تدريبية قفزوا خلالها بالمظلة، أو اجتازوا خندقاً، أو عائقاً أرضياً، أو تمرنوا على إطلاق النار… الخ، كانت تمنحهم من العلامات ما يؤهلهم للانتساب إلى تخصصات علمية تتطلب دراستها أعلى معدل من العلامات، في حين كان يُستبعد من حصلوا على علامات تامة تقريباً، بذريعة افتقارهم إلى علامتين أو ثلاثة. في ظل هذا الانهيار، أخذ الجهاز التدريسي يتعايش مع الطابع التخويفي، الذي نشره حملة المسدسات داخل الحرم الجامعي بصحبة حراسهم، الذين دأبوا على الدخول إلى قاعات المحاضرات، والامتحانات وبنادقهم في أيديهم، دون أن يجد أساتذتهم في أنفسهم الجرأة على حجب أعلى العلامات عنهم. بوصول هؤلاء لاحقاً إلى المناصب القيادية، دون أن يكون لديهم الاستعداد العلمي أو الإداري الضروري لشغلها، أخذوا يعيثون في الأرض فساداً، فالمهندسون منهم يصممون جسوراً سرعان ما تنهار، والأطباء يفتكون بمرضاهم، والصيادلة لا يعرفون شيئاً عن الأدوية، ويترفقون بالناس فيؤجرون شهاداتهم لمن يدفع ثمناً أعلى لها.

ـ أخضعت الصحيفة الوحيدة التي تصدر من دمشق بثلاثة أسماء مختلفة لرقابة أرعبت العاملين فيها، بعد اعتقال أحد محرري جريدة “تشرين” وسجنه، لأن الصحيفة نشرت صورة يظهر فيها القسم الأسفل، المنتفخ، من بطن الأسد. ومع أنه لا توجد إحصاءات رسمية معترف بها، فان من الشائع أن الصحف الثلاثة: البعث والثورة وتشرين، لا توزع في سوريا بملايينها الثلاثة وعشرين غير قرابة ثلاثين ألف نسخة!.

٢ـ جسد دكاترة الأسدية المسبقي الصنع، الذين حلوا محل الأستاذة القدماء من ذوي الاختصاص والعلم والخبرة، بعد أن تخرجوا من دول اشتراكية بعينها، بعقود مسبقة الدفع محددة الفترة الدراسية، تهافت علاقة السلطة بالمعرفة، بينما جسد خريجوهم تهافت العلم الجامعي والجامعات، التي غصت بثلاثة إلى أربعة أضعاف ما كان باستطاعتها استيعابه من الطلبة، الذين أتوا إليها لتلقي العلم على يد من لم يحصلوا عليه: أساتذتهم، الذين نالوا شهاداتهم دون ان يتعلموا غالباً لغة البلدان التي “درسوا” فيها، وسعدوا بجهل أي لغة أخرى غير عربية الشهادة الثانوية.

ـ لم تنتج السلطوية طيلة أربعين عاماً مثقفاً أو مفكراً أو مبدعاً ذا شأن وأثر، بينما تبنى مثقفون ومبدعون عديدون ريفيو الأصول مواقف ثقافية وفكرية معادية للاستبداد، وانحازوا إلى خيار الحرية والديمقراطية، وقطع دكاترة المخابرات والعسكر صلاتهم بالثقافة والفكر، وقصروا دورهم على مطاردة أهل المعرفة والإبداع، مستعينين بوسائل الإعلام الرسمية، أداتهم لإنتاج وعي زائف، معادٍ للثقافة والمثقفين ومحكوم بسقف شديد الانخفاض هو سقف حافظ الأسد، الذي توقف تحصيله العلمي عند الشهادة الثانوية، وأبدى حقداً غير عادي على الثقافة وحملتها، عبر عنه ما بذله من جهود لاحتوائهم، والتضييق عليهم وإغلاق وسائل إعلامه أمامهم، ومنع نتاجاتهم في سوريا: روائيين كانوا، أو مخرجين سينمائيين، أو مسرحيين، أو كتابا سياسيين، أو باحثين اجتماعيين، أو فلاسفة، وتعمد إهانتهم في الجيش والحط من قدرهم، وتدمير مكانتهم في المجتمع، بل وقطع مصادر عيش كثيرين منهم بمنعهم من العمل أو من نشر نتاجاتهم داخل سورية، وإجبارهم على حبس نتاجاتهم في أدراج مكاتبهم أو الهجرة.

ـ قام إعلام الأسدية على قراءة أيديولوجية للواقع، حجبت حقائقه عن الشعب، أو زورتها وقدمتها في صيغ تخضعه لمسبقات تقصر الحقيقة على ما يمطره النظام وقائده به من “وقائع”، يعجز عن فحصها وكشف ما فيها من زيف وكذب، وأهمها إقناعه أن الأسد معصوم، ولا يصدر عنه غير الخير والحق والجمال، وأن للمواطن مصلحة وجودية في الاستسلام له، والإيمان بحكمته، ما دام مصدر ما تحققه سورية من انتصارات على يديه كقائد لا ولن يعرف الفشل، لسبب بسيط هو أنه لا يخطئ، بنعمة ما خصه الله به من مؤهلات ومواهب لم يمنحها لبشريٍ سواه، تضعه في موقع يلزمه بقيادة السوريين ويلزمهم بطاعته، باعتباره ثروتهم التي منّ الله بها على وطنهم، المعدم بدونه، الذي امتلك به ما لا ولن تمتلكه الدول والشعوب الأخرى، فلا أقل من أن يُقروا بأفضاله، وبأنهم بحاجة إليه، بينما لا يحتاج هو إليهم، وبحاجة ماسة إلى ترك مصيرهم بين يديه، كي لا يعطل البشري فيهم القدسي والمعصوم فيه، فيعود خطؤهم عليهم بذلك النوع من الدواهي، الذي ابتلى به من ضيعوا سوانح كسانحته!.

ـ هذا القائد، كان سلاح الدولة العميقة الفتاك، والأداة الأكثر عداءً للدولة والمجتمع، ولوعي السوريين العام والخاص، التي استخدمتها السلطة ومؤسساتها الإعلامية، أو ألغت بخططها وقيادتها السياسة كفاعلية مجتمعية، ونزعت ما كان متوفراً منها في المجتمع، وحصرتها في شخصه كمُلهم وهب نفسه الحق في إخضاع الجميع له، ومعاقبة من يقترب دون إذنه من حقله السياسي، الذي أسسه بعد عام ١٩٧٠ وطوبه باسمه، وبنى الأجهزة التي أقامته وتولت حراسته، بعد أن أسس بعضها، ووضع برامج عملها، وقطع سياساتها قطعاً جذرياً عن الثقافة ومتطلباتها، وأبعد المواطن عن ما ترفضه من حداثة تنويرية وقيم نهضوية، وسوغ بنظامه الأبوي مواقفه الاستبعادية، وصنع لنظامه شرعية هو مصدرها، لا علاقة بها للشعب أو بقبوله الطوعي، فالشعب فوضه بإقامتها، بينما قبل هو نزولاً عند رغبات الشعب وإلحاحه بما أسنده إلى نفسه من واجبات، أهمها رضوخه له كتعبير عن تماهيه معه، وعن موافقته على ما يقول ويفعل، وعلى قراراته، الصادرة عن كل واحد منهم، ما دامت حاضنتها الديمقراطية الفريدة من نوعها، التي أسسها للارتقاء بهم إلى سدته القيادية، فمتى كان لدى أي شعب آخر ما يجاري هذه الشراكة في العمق والعائد الإنساني وحرية الإرادة؟. وماذا يمكن أن يسمى من يرفض باسم ديمقراطية النخب الوهمية حق التمثيل، الذي منحه السوريون له، بما في ذلك فئاتهم البينية، التي رفعته في انقلاب عام ١٩٧٠ إلى مكان غدا فيه إرادة السوريين العامة، وحقل الدولة السياسي، ومجتمع سورية المدني، فكان من الطبيعي أن لا يبقى في سوريا نهر، أو ساقية، أو بحر، أو بحيرة، أو سهل، أو جبل، أو واد، أو مشفى، أو مطعم، أو ملعب، أو غابة، أو سد، أو معمل، أو مزرعة، أو كراج إلا ووجب أن يحمل اسمه، ليتماهى جسد الوطن مع جسده السياسي والشخصي كملك يتنكر في إهاب رئيس.

ـ بني إلغاء الثقافة على ثقة الأسد بشعب”ه”، وولاء شعبه له، والتزامه بالتعاون المفتوح مع أجهزة دولته العميقة، وبالانتماء الطوعي إلى طائفتها وسلطتها، وما يوجبه ذلك عليهم من التزامات، كأن يبلغوها بكل ما يصل إلى مسامعهم، إذا كان مجافياً خطابها وممارساتها، وإلا كان من حقها اعتقال وسجن من يمتنع عن ذلك بصفته “كاتم معلومات”، فإن زعم أن الإبلاغ عنها من اختصاص الأجهزة، عوقب كعدو للرئيس. لا داعي للقول إن إعلام الدولة العميقة كان واحدي الاتجاه، ونزل دوماً من القيادة فوق إلى شعب”ها” تحت، وأنه خلا من الحوار، أو مما لا يتفق مع رأي السلطة، أو يتحفظ على فهمها للوطنية، الذي ينصب موضوعه الوحيد على إنجازات أجهزتها الاستثنائية، وما تفعله ويجب إيصاله إلى من يتبنونه ويتقيدون به، ويرفض ما يُضمر، أو يمكن أن يُضمرَ، أفكاراً تجافي تأليه القائد الأوحد، وثورية الحزب القائد، وصوابية أفكاره، وسير الشعب وراءه باستسلام الآمن المطمئن.

٤ـ بانتقال الحكم الدستوري إلى حكم سلطوي فردي، تم هجر أنماط العمل التي تنتج أشكال الولاء الحديثة، القائمة على المشاركة، والأفكار والبرامج والجوامع الوطنية، والحوار، والإقناع، والتنازلات المتبادلة، وتوازنات المصالح، والتحالفات والمنافسة السلمية، وأعيد إحياء أنماط الولاء التقليدي، القبلية والعشائرية والجهوية والطائفية/ المذهبية للجماعات التي ترى الفرد بدلالتها، وتلزمه بالانصياع المطلق لجماعة جديدة موازية للجماعات التقليدية وتجمع في ذاتها سائر صفاتها، هي الدولة العميقة وأجهزتها، التي تختلط في الولاء لها مقومات تقليدية وحديثة، عقدية ومصالحية، يمليها الانضواء في سلطة تقوم العلاقة معها على الاندماج المطلق فيها، والاستسلام للقيادة ولما يصدر عنها من توجيهات وأوامر كجهة ذات صفات مقدسة، يعني الانتماء إليها الانتماء إلى مجتمع ووطن خاصين، ينتفي به وجود المنتمين إليها خارجها، أو بعيداً عنها، وعليه أن يتبنى بأعين مغمضة كل ما تقوله وتقرره قيادتها. بنقل هذا النمط من الولاء إلى مجتمع ذي طابع مديني غالب، تم تقويض بنيته كمجتمع مفتوح وتكاملي المكونات، ووقع ردّه إلى مرحلة سابقة لما بلغه من عمومية، واحتجز نمو المواطنة والفردية فيه، بينما تنامت من جديد، بالمقابل، نزعات تفكيكية تمثلت في العودة إلى القبلية، والعشائرية، والطائفية، والأقوامية، والشللية… الخ، واتجه زخمها إلى تقلدة الفئات البينية والوسطى المدينية بصورة خاصة، لتغييبها عن ما في وعيها من مفردات حديثة وجامعة، وفك ما بين مكوناتها من ترابط ولحمة، وما ترى السلطوية فيه من خطر بالنسبة لها. وبصراحة، فقد أخذ عدد متزايد من السوريين يُعرّف نفسه بعد عام ١٩٧٠ بعشيرته، أو قبيلته، أو طائفته، أو اثنيته، أو مذهبه، أو أسرته الممتدة، أو من يسميه “معلمه” في العمل والوظيفة… الخ، وأن المناسبات الدينية فاقت في أهميتها وقدرتها التحشيدية أية مناسبات أخرى، واستقطبت عشرات آلاف الاشخاص، الذين لشدة ما شعروا بضعفهم كأفراد في مواجهة جبروت السلطة وأجهزتها، استعادوا انتماءاتهم التقليدية، التي كانوا يخجلون بالأمس القريب من إعلان انتسابهم إليها. بتقلدة حياة الأفراد الخاصة والعامة، صار من الطبيعي أن تتراجع مكانة الأحزاب والجماعات المدنية في الشأن العام، وأن تنجح الدولة العميقة في تفتيت مجتمع كان يجتاز طور اندماج حديث الأسس، وفي تفكيكه إلى جمعات يسهل التلاعب بها، لإحياء وتجديد ما تقادم من تناحرها وخلافاتها، ولاختراقها وتقويض نموها الوطني.

ـ راهنت الدولة العميقة على كسب قطاعات واسعة من الفئات البينية، بدمجها في الأجهزة والحزب والبيروقراطية، وضم أقسام منها إلى حزب البعث وتوابعه في “الجبهة الوطنية التقدمية”، مهما كان انتماؤهم برانياً وإسمياً، وشجعت السوريين على الانخراط في البعث، ليس من أجل انخراطهم في الحياة العامة، فالحزب دوره ثانوي ولا يكاد يستحق الذكر فيها، وإنما لإخراجهم من السياسة، وإخضاعهم لرقابات متنوعة ودائمة، ومنعهم من الانخراط في أي تنظيم سياسي أو مدني مستقل. تستدرج السلطوية المواطن إلى البعث، بإيهامه أنه جهة حاكمة أوكلت تنفيذ برامجها إلى الأسد، أو بإغرائه بمغانم السياسة والانتماء إلى حاملها السلطوي، وأخيراً، كفرصة لتحسين حياته وتفادي الأجهزة. يلفت النظر، في هذا السياق، كم أفادت الأسدية من الدور الذي لعبته الفئات البينية في التجارب الفاشية، وما قدمته لها من مادة بشرية وسياسية في مجتمعات احتجزت أوضاعها أزمات ثورية هددت برجوازيتها ونظامها الرأسمالي، فأنقذتها الفاشية من خلال فصل الفئات البينية عن المشروع العمالي الثوري، وخاصة منها شرائحها العليا المتداخلة مع الطبقة البرجوازية فوق، والدنيا المتشابكة مع الطبقة العاملة تحت، وربطها بمشروع فاشي مضاد، أفشل استباقياً تمرد العاملين الطبقي من خلال عسكرتها في إطار عرقي/ هوياتي، وطرح برامج اجتماعية أوهمت فئاتها الدنيا والوسطى، وكثيراً من العمال غير المنظمين، أنها ضد رأس المال، وتحمل مشروعاً اجتماعياً موازياً لما تطالب به الطبقة العاملة. بكلام آخر، ووصولاً إلى الوضع السوري، تجب ملاحظة ان النظام الأسدي أحدث شرخاً حاداً وعميقاً في الفئات البينية، بإدماجه قسماً منها في السلطوية وربطه بمشروعها المعادي للمجتمع، وبالطائفية ودولتها العميقة، وإبعاد قسمها الأكبر عن السياسة كفاعلية خارج حقلها، لعجزها كسلطة عن احتواء مجتمعها بكامله من جهة، بل واحتواء القسم الكبير من الفئات البينية إيديولوجياً وثقافياً، ونجاحها في احتوائه من خلال الفساد ونهب المجتمع، وتقويض قواه المنتجة واستنزافها، وتبديد ثرواته، وكبح تنميته، واستئثار فئات الدولة العميقة العليا بالثروة الوطنية، وزيادة عدد الآكلين على موائدها الجانبية، وتبخيس العمل وتهميش دوره في حياة المواطنين، وتهميشه وإخراجه من أي سياق انتاجي، وتقليص دور العاملين بالنسبة للمجتمع، وإخراج الشباب والمتعلمين من سوق العمل، وإعداد طفيليين لتولي زمام القرار، ممن لم يجدوا لهم مكاناً أو دوراً في المجال العام، بفضل مؤهلاتهم، الأمر الذي دفع أعداداً متزايدة من الأجيال الجديدة إلى الاهتمام بالشأن العام، وتالياً بالسياسة، وحوّل الأزمات، التي أنتجها النظام ليدير بها المجتمع، إلى أزمات وطنية لم يجد حلاً لها، فقرر زيادة الطين بلة عبر إرغام المجتمع عامة، وفئاته المنتجة والفقيرة خاصة، على دفع فاتورتها، بما ترتب على ذلك من انفصال متفاقم، وعداء متعاظم بين السلطة والكتل الأكبر من المواطنين، بينما كان جرح الجولان الوطني المفتوح يتسع، وكان احتلاله يطرح أسئلة عمقت شكوكهم في المسؤول عن إسقاطه بيد اسرائيل، الذي ما أن تولى السلطة بعد انقلابه على رفاقه حتى أقدم على خطوات عممت الفساد والإفقار، وما تراكم بانتشارهما من تمايز طبقي بلغ أحجاماً لا تقارن بأي حجم من التفاوت سبق أن عرفه المجتمع السوري. هذه المعضلة الاجتماعية، التي تداخلت مع معضلة الجولان الوطنية، تعززت سياسياً من خلال إقدام الأسد على غزو لبنان، واستفزاز مشاعر السوريين بالدعاية له كانتصار على “العدو الصهيوني”، بينما كان جيشه يصب حمم مدافعه على عدو إسرائيل اللدود: منظمة التحرير الفلسطينية، بما لها من مكانة خاصة لديهم، وكان السوري العادي يتساءل: إذا كانت الأسدية تستطيع احتلال دولة عربية في حمأة مواجهة عسكرية مع إسرائيل، كما تزعم، لماذا لا تحرر الجولان، أرض الوطن المحتلة؟. وإذا كانت تستطيع طرد إسرائيل من جنوب لبنان بالقوة، ما الذي تنتظره لطردها من أرضها المحتلة؟. بترابط الأزمة الاجتماعية والمسألة الوطنية مع غزو لبنان، فقدت الأسدية شرعية “الوحدة والحرية والاشتراكية”، ولعجزها عن انتاج بديل لها، توجهت نحو إدارة المجتمع السوري بالأزمات، التي كمنت أهم تجلياتها في تأجيج المذهبية على صعيد الشارع، وزرع الفتن بين السوريين، وشد عصب الدولة العميقة، وإثارة قدر من الذعر لدى الفئات البينية، وخاصة منها المتعلمة والديمقراطية/ العلمانية، يدفعها إلى الاحتماء بسلطة، قررت توسعة وتنويع هوامش مناورتها وأفعالها من خلال تحريض الطرفين أحدهما ضد الآخر، وتحويل معركتهما المحتملة ضدها إلى معركة بينهما، تبدل ميدان الصراع، ومادته، وطابعه، وتجعل منها حَكَماً بدل أن تكون طرفاً فيه.

ـ لإفسادها ومنعها من ممارسة السياسة كفاعلية مجتمعية منفصلة عن السلطوية ومضادة لها، ربطت الأسدية شرائح واسعة من الفئات البينية بها، تبين إبان الثورة بعد عام ٢٠١١ حجم انفكاكها عنها، بعد أن تبين إبان المظاهرات الأولى أن عدداً لا يستهان به من القتلى كان من شرائحها المنظمة في البعث، وأنها انضمت إلى تمرد ثوري قادته قطاعات مدنية تنتمي جميعها إلى الفئات البينية، التي واجهتها الأسدية بما أفسدته من فئتها، وبما في المجتمع من شرائح وكتل رثة، استخدمتها الدولة العميقة لاختراق بيئاتها، وسلحتها قبيل الثورة، وأمدتها بشيء من المال، وزودتها بصلاحيات مطلقة في كل ما يتصل بقمع وقتل المتظاهرين، إلى جانب من استندت إليهم دوماً من عناصر وقطاعات فلاحية طيفتها في مناطقها الريفية الخاصة، وجهلتها وخلفتها في غيرها، وخوفت شرائحها المرتبطة بأجهزتها وفسادها من ثورة ديمقراطية تغرقها في بحر شعبي متلاطم الأمواج، يضمر مجاهيل كإرغامها على الانفكاك عن الدولة العميقة وما أتاحته لها من نهب وإثراء غير مشروع، وعلى العيش في ظل القانون، بعد أن استمرأت العيش خارجه، وتوهمت أن انخراطها في النظام جعل منها شريكاً في السلطة، وأنها تدين بدخولها إلى مجتمع السلطة لانفكاكها عن الشعب، الذي ترى في جسر الهوة بينها وبينه ضرباً من الانتحار، وفي اعتماد أفكار تجمعها به، وتبعدها عن مصدر قوتها في الدولة العميقة، أو تدفعها إلى الخروج منها، خياراً قاتلاً .

ـ أولت الدولة العميقة اهتماماً خاصاً لقطع الصلات المنظمة أو القابلة للتنظيم بين مراتب الفئات البينية، وبينها مجتمعة وبين طبقات وفئات المجتمع الأخرى، ومنحت الأولوية في اهتمامها للعنصر المدني، المتعلم والمثقف والمفكر، القادر على ممارسة نقد انفكاكي عن ما هو قائم، وبلورة بدائل له على الصعيدين الفكري والسياسي، تنتج أفكاراً ممنوعة وتتحدث لغة هدامة يرجح أن تغري قطاعات واسعة من المجتمع بالانخراط في الشأن العام. كما اهتمت بإشغال القطاعات الشعبية بمشكلات يومية تدور حول مستلزمات عيشها، وبإخضاعها لرقابة تخويفية من طبيعة تدخلية حازمة، فالشعب في نظر الأسدية أساس أي تحدٍ تتعرض، أو يمكن أن تتعرض له، ولا بد من التعامل معه بأكثر الطرق ردعاً، وأفعل جهود الاحتواء أو الإقصاء أو الإفساد، بالإضافة إلى ترويضه اقتصادياً وتربوياً وتعليمياً وسياسياً وثقافياً وأمنياً… الخ، وإبقاء أي نشاط يصدر عنه محظوراً وعرضة للردع والبطش.

ـ هذه المستويات الثلاثة من العمل الرسمي، الموجهة إلى من هم خارج الدولة العميقة والسلطة من الفئات البينية بصورة خاصة، استهدفت منع تشكل كتلة مجتمعية متراصة، تهدد الاستقرار القائم على إخضاع المجتمع للسلطة، وانتفاء العلاقات المتبادلة بينهما، وما يمكن أن يترتب عليها من ممارسات ملموسة، في حال زودها القطاع المدني من المجتمع بما تحتاج إليه من أفكار سياسية، وبرامج وخطط مغايرة لما تتبناه السلطوية. بما أن الأسدية واجهت مهمة لم يسبق لنظام سياسي سوري أن واجهها، فقد ربطت مصيرها ومصير سورية بتنظيم أمني غطى جسديتها الوطنية، وأسس حضوراً دائماً فيه مكّنه من رصد ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، ومن تقليص وتقييد حياته العامة، واحتكار السياسة احتكاراً حصرياً ترك فيها فسحاً استخدمها كنوافذ يطل من خلالها على السوريين أفراداً وجماعات، ليرصد حركاتهم وسكناتهم، ويحجب بإغلاقها فرصهم في إلقاء نظرة على داخل دولته العميقة وسلطته.

ـ قطع النظام التواصل المباشر في مستوياته الثلاثة، وأولى أهمية خاصة للتحكم بأنماط التواصل غير المباشرة، ولدورها في تمكين المجتمع الحديث من نسج شبكات يزيدها الفكر المناهض للاستبداد رسوخاً وتطوراً. وحرصت أدواته على الإمساك بجميع مفاصل المجتمع، وخاصة قسمها المدني الحديث، الذي يدرك حجم تناقض السلطوية مع مصالح السوريين، ويمتلك معلومات عن بدايات التقدم النسبي الذي عرفته سورية قبل انقلابي ١٩٦٣ و١٩٧٠، وما مارسته الفئات البينية وأحزابها من أدوار بعد الاستقلال، وما أتاحته للسوريين من نمو مجتمعي حر نسبياً، سمح لهم بقول ما على ألسنتهم دون خوف، وبلور شخصياتهم كأفراد مؤهلين لتفاعل بيني إيجابي بقيت آثاره ماثلة في ما أبداه بعضهم من مقاومة للأسدية، لا يقلل من أهميتها اتخاذها أشكالاً فردية، في حالات غير قليلة.

ـ لتحقيق القطيعة في مستوياتها الثلاثة: داخل الفئات البينية وفيما بينها، وداخل الشعب وطبقاته المختلفة وفيما بينها، وداخل تنظيمات المعارضة وأطرافها، وبينها وبين الشعب بمختلف تشكيلاته، أحيت الأسدية كل ما يفرق السوريين، كانقساماتهم الدينية والمذهبية، والطبقية، والاثنية، والجهوية، والمناطقية، والمصالحية، والعائلية، والقبلية، والعشائرية، وانقسامات فئاتهم الحديثة والتقليدية إلى مدينية وريفية، متعلمة وأمية، عاملة وعاطلة عن العمل… الخ، وتابع انقساماتهم في كل حي، وبين الأحياء، وداخل الأسر وكل تجمع سكاني. واخترقت الجماعات المغلقة، التي يصعب التأثير فيها، فأطاحت بزعاماتها التقليدية واستبدلتهم بمن زعزع ركائزها، أسوة بما فعلته بالعشائر العلوية، التي قوضت زعاماتها الدينية والتاريخية، وأحلت محلها زعامات من قيادات الدولة العميقة في الجيش والمخابرات، تولت ربطها ربطاً لا فكاك منه بعشيرة الأسد، التي أعادت “بعث” سورية شبه المللية، واستبدلت ما يوحدها بجماعات حوّلها تفكيك أواصرها الذاتية إلى كتل هامدة، توالي الأسدي وتعادي الآخر، الذي ترى فيه تهديداً يفيد من هشاشتها، بعد أن نجحت الأسدية في منعها من إقامة علاقات مفتوحة داخلها أو مع غيرها، وقوضت ما كان لها من روابط مستقلة مع المجتمع، وراقبت أنشطتها، بما في ذلك ولائمها وأعراس شبانها وجنائز موتاها، وفرضت عليها الحصول على إذن رسمي من الدولة العميقة، يجيز لها القيام بها، ويطالبها بالإشراف المباشر عليها.

ـ بقدر ما كان تفكيك المجتمع سياسة ثابتة، كان من الضروري إحاطته بأوضاع مستقرة تثير أعظم قدر من الخلاف والعداء بين أفراده، وتنمي ما يكبح تبلورهم كجماعة وطنية، ويعزز انشقاقاتهم وتباينات بناهم ووعيهم، ويستحضر أحداث الماضي النزاعية والصراعية ذات الشحنات العاطفية والعدائية، التي وقع إحياؤها وإعطاؤها بعداً راهناً عزاها إلى تناقضات جوهرية متأصلة في نفوس السوريين، كالتناقض بين السنة والأقليات عامة والعلويين خاصة، الذي اكتسب حضوراً حياً لدى الطرفين، عبر ظاهرتين متناقضتين، أفادت الدولة العميقة من تكامل تأثيرهما التخريبي، هما أولاً:

ـ الطائفة بصفتها جماعة سابقة للمجتمع، معقدة ومغلقة، إن خرجت من عزلتها واستولت على سلطة حق لها المحافظة عليها بأي قدر من العدوان والإقصاء، واعتبار الآخرين عدواً يتربص بها، يريد القضاء عليها بردها إلى الوضع الذي سبق استيلاء ضباطها على السلطة، لتفقد ما بلغته من تماهٍ مع الدولة العميقة، ومن وجود مجتمعي جديد يتخطى السياسة، يعني تخليها عنه هلاكها. تحسباً لهذا الاحتمال، كان من الطبيعي أن تحول السلطة الطائفة العلوية إلى أخوية جيشية، مغلقة مثلها وتشبه قلعة تستمد حصانتها من أسوارها المرتفعة، وبواباتها المغلقة، وأيدي حراسها الممسكة بمقابض سيوفهم، وأصابعهم التي على زناد بنادقهم، ولا يرون معنى لحياتهم غير مجابهة الخطر المحدق بها، الذي لن تنجو منه دون إزالة ما قد يوهن تماسكها من نقاط ضعف وثغرات، أو يسمح بمباغتتها وأبراجها دون دفاع، لأن حراسها لم يشكوا بمن في جوارها، أو داخلها، وسمحوا لأعدائها بالاقتراب منها، وإضعاف التفاف حماتها حول قائدها، المقدس بسبب دوره في حماية “جماعته”، وتوحيدهم في مؤسسات وأجهزة كانت عامة، وغدت ملكاً حصرياً لهم، وثانياً:

ـ تديين المجتمع كظاهرة مقابلة لطائفية السلطة، يتكامل بها فرز السوريين إلى جمعات متعادية، ليس لها شأناً عاماً فتتوافق عليه، في ظل هيمنة الرهانات والسياسات المتصلة بتطييف السلطة ومذهبة المجتمع، وما بينها هذه الجمّعات من تناقضات تختار الأجهزة الأكثر إفادة من أشدها فتكاً بوحدة الشعب، وأكثرها إثارة للشقاق بين ملة السلطة وطائفتها المتوطنة في الدولة العميقة من جهة، والمجتمع الذي مذهبته سلطتها وأفقدته حقه في تمثيل خاص أو مستقل، داخل أو خارج الحقل السياسي من جهة أخرى، ولم تُبّق السلطوية له خياراً غير السير وراء شيوخ تقليديين ووجهاء محافظين، تتحكم بحركتهم مؤسسات ما دون مدنية، ومشيخات تديرها الدولة العميقة بأكثر الطرق صرامةً وتشدداً، وصولاً إلى الهدف، الذي رسمته لها، وهو: اتخاذ مواقف تدفع العلويين والأقليات إلى الالتفاف حول الأسدية، وشطر المجتمع إلى كيانين أحدهما سياسي/ سلطوي، مسلح وعنيف ومنظم طائفياً، والآخر لا حول له ولا طول، راضخ رضوخاً لا قيد عليه لسادته في الأجهزة، بينما يعاني من موت سريري، وهوة عميقة يصعب عليه اجتيازها بين دولة عميقة تضم أعضاء من غير العلويين أيضاً، وأغلبية سنية يراد لتدينها المذهبي أن يثير قدراً من الخوف لدى طائفة السلطة، وما يسمونه الأقليات، يتكفل بنسف جسور الحوار والتفاهم بين السوريين حول أي شراكة وطنية، وإحباط أي توجه توافقي بينهم مهما كان محدوداً، في حين يدفع الفئات المدنية والعلمانية إلى مواقف متشددة، تسهم من جانبها في إضعاف وإرباك المجتمع، وإفشال جهود أي حزب قائم، أو في طور التشكيل، لإنتاج برامج وخطط توفر له حداً أدنى من الدعم الشعبي، وتحوّل متديني السنة إلى ذوات سياسية بعيدة عن نمط المذهبية، المبالغ فيه إلى درجة التخلي عن الدنيا والانصراف عن شؤونها، والاكتفاء منها بما يريده النظام لهم من غربة عن الواقع، تسد دروب العقل وتثلم قدراته الضرورية لبلورة بدائل تعيد السوريين إلى العالم، وتخرجهم من الأسدية. لتغريبهم عن العالم والواقع، وليس احتراماً لإيمانهم وحرصاً على تقواهم، بنى الأسد من المساجد قدر ما بني منها بين البعثة النبوية الشريفة وانقلابه عام ١٩٧٠، كما قال الشيخ البوطي في حديث تلفازي ورد ذكره في موقع آخر من هذا النص، بينما كان يرشحه لـ”بيعته” الأخيرة كرئيس للجمهورية. وكان قائد انقلاب عام ١٩٧٠ قد قال في إحدى جلساته الاستراتيجية إنه يرفض أن يكون في سوريا رأي عام سياسي، لكنه يقبل رأياً عاماً يتحلق حول المؤسسة الأوقافية والتجار. وبالفعل، بذلت دولته العميقة جهوداً مكثفة لإلغاء الرأي العام المسيس، وبناء رأي عام بديل بالتعاون مع حلفائها من رجال الدين الأوقافيين والتجار، الذين أخضعوهم لها مقابل مغانم اقتصادية خصتهم بها، تقاسموها مع قادتها، ومع من سيشرفون على عمل غرف الصناعة والتجارة والزراعة.

ـ هذا النهج في تفتيت قاع سوريا الاجتماعي، أثبت نجاعته، وشحن المجال العام بقدر من التوتر المدروس والمسيطر عليه، شطب بعض ما تحقق من وحدة وطنية خلال حقبة النضال من أجل الاستقلال، وتبلور خلال فترة الحكم شبه الليبرالي التالية له من آليات دمجية في إطار حر نسبياً، قربهم أكثر فاكثر من أهداف وأفكار أسهمت في بلورة وعي وطني تزايدت مضامينه المشتركة على حساب الانتماءات الدنيا، التي تراجعت بصورة ملموسة، إلى أن استولى عسكر “اللجنة” على انقلاب عام ١٩٦٣، وطيفوا الجيش ثم أجهزة الدولة العميقة، فالسلطة ومؤسساتها، فالمجتمع، وعملوا لإلغاء الجماعة الوطنية السورية ولاقتلاعها قدر الإمكان، من جذورها، وما يترتب على وجودها من تعاقد سياسي واجتماعي بين مواطنين أحرار ونظام تمثيلي، وردها إلى ما كانت عليه قبل الانفكاك عن تركيا من جمّعات متراصفة إحداها قرب الأخرى، أعاد الطائفية إنتاجها في شروط محدثة محورها سلطة حاضرة في كل زاوية من زوايا المجتمع والدولة، لا تعترف بالملل كما هي، بل تعيد هيكلتها بما يتفق وخططها كنظام، وتعرّفها بدلالة دولتها العميقة كمكونات تتعين بها وتكون في خدمتها، لا تنفصل وظائفها الخاصة عن وظائفها وأدوارها السلطوية، وممارساتها عن الحدود المرسومة لها، تحاشياً لما يمكن أن ينجم عن استقلاليتها من احتكاكات وتجاذبات مشحونة بالصراع، إذا لم تضبطها أجهزة قوية قوضت النظام العام، بما يصحبها من مكاسرات طائفية/ مذهبية تفتعلها الأجهزة لصرف أنظار المواطنين عن مظالمها، وتوطينها حيث يمكنها التحكم باستعمالها، وتجديدها حين تخمد، واعتمادها كنهج يحتجز تطوير قيم جامعة ضرورية لاستعادة وحدة المجتمع النسبية، بما هو مجتمع متراتب ومبنين ويتخطى تكويناته الدنيا والجزئية، وما تتمتع به السلطة من حصانة ضد قيم الدولة الحديثة، كالمواطنة، والمساواة، والعدالة، وحكم القانون، والحرية، والشرعية الوطنية والسيادة الشعبية… الخ، التي تبنتها ثورة الشعب السوري، ولعبت طائفية السلطة ومذهبية المتأسلمين دوراً رئيساً ومتكاملاً في حرفها عن مقاصدها، وكبتها كوعي عام يتقرر الموقف من الذات والآخر بمعونته، ويتنافى مع التقليدية ما قبل السياسية، التي انتجتها سلطوية نافية للحرية، وبالتالي للتواصل العقلاني المفتوح، وفيها من التقليد مضامينه المغلقة، الأبوية والتسلطية، ومن الحداثة آلة القمع وأدواتها، وقشورها الخارجية، وأساليبها الخاصة ببناء الدولة العميقة وعملها، فضلاً عن أدلجتها المحمولة من سلطة تحتكر المجال السياسي.

ـ يبقى العامل الضبطي الأكثر استعمالاً: القمع، الذي يختلف في الأسدية عن أي نمط عرفته سوريا قبلها، لانفراده بطابع استباقي يستهدف ردع المواطن ومنعه من القيام بأية أفعال، أو الإدلاء بأية أقوال ترفضها السلطوية، أو ممارسة أي نشاط عام، فالنشاط العام ممنوع ويثير الشبهات، وكثيراً ما يعاقب عليه، بغض النظر عن نوعه وعائده. يلاحق النظام ويعتقل المواطنين على الشك والشبهة، وتتسم اعتقالاته بطابع يستبق وقوع تطورات مناهضة له، من شأنها أن تُحدث صدى يردع المواطن عن أخذ مواقف مغايرة أو مناوئة له، أو لمواقفه، وإن لم تتوفر أدلة تؤكد شكوك أجهزته، بالنظر إلى أن ما تخشاه لا يكون قد وقع بعد، حين تشن حملاتها، وتتهم من تعتقلهم بالعمالة لآخر خصومها، وتربط تحقيقاتها بآلية ثابتة تقوم على توجيه تهم غالباً ما تكون عشوائية إليهم، يتكفلون خلال تعذيبهم بتقديم الأدلة التي تؤكدها، و”عمالتهم” لمن تريد ربطهم به!.

ـ تتم التحقيقات دون حضور محامٍ، وتستخدم فيها جميع أدوات التعذيب وأنواعه، وتستمر للفترة التي تأتي فيها بالاعترافات المقررة سلفاً، بعد انهيار المعتقل واختلاقه وقائع تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إليه. عندئذ، يرسل إلى أحد السجون، التابعة لشعبة المخابرات التي اعتقلته، حيث يبقى دون محاكمة في تسع وتسعين بالمائة من الحالات، بانتظار إخلاء سبيله، الذي لن يناله إلا بعد سنوات قد تمتد لعقد كامل، على أن لا يقع خلاله ما يدعو السلطة إلى تمديد اعتقاله !.

___________

هوامش:

[21] شخصيات حارة ركن الدين ، موقع فيسبوك ١٤/٩/٢٠١٥.

[22] عوض القدور: دور عرض السينما في دمشق ، موقع البوسطة ، ٤/٧/٢٠١٢.

[23] عماد الدين موسى : واقع دور النشر السورية ، العربي الجديد، ٣/٢/٢٠١٧.

………………..

يتبع.. الحلقة الرابعة والعشرون: (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع (4+5) “كبح التطور المجتمعي” و“تطييف واحتواء الأقليات”)

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.