( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الحادية والعشرون (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع1 “الاحتواء في مقام الإلغاء”)

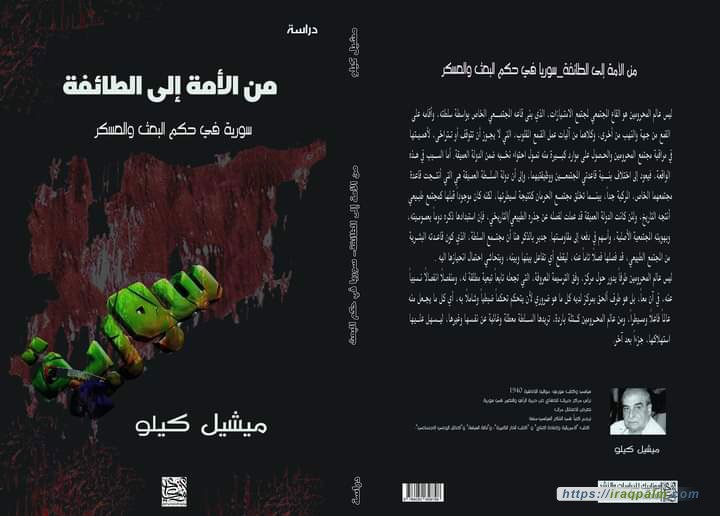

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

الفصل الخامس

نزع السياسة من المجتمع

الاستبداد في التطبيق، الجبهة الوطنية التقدمية

١ـ الاحتواء في مقام الإلغاء:

ـ يعتبر احتواء “الجبهة الوطنية التقدمية” وأحزابها المثال الابرز، الذي يشرح طرق تعامل السلطوية الأسدية مع تمثيلات الفئات الوسطى السياسية، التي تكونت في الفترة “البرجوازية”، وكان الغاؤها بالاحتواء جزءاً من خطة إخراج السياسة من المجتمع، وتعطيل الفاعلين في الشأن العام، وتقويض استقلاليتهم، واحتجاز وتفكيك تنظيماتهم، عبر إثارة مختلف أنماط الخلافات والتناقضات داخلها وفيما بينها. ومن يراقب أوضاع “الجبهة” سيصاب بالذهول لسرعة وعمق نجاح السلطة في احتواء وتفكيك الأحزاب، التي تحالفت معها، اذ لم يكد يمضي عام على قيامها، حتى ظهر عمق اختراقها، وكم أضعفتها انشقاقاتها، وفصلتها عن حاضنتها المجتمعية، وقصرت عالمها على الأسدية ودولتها العميقة، وربطت مصيرها بها .

ـ لو اخذنا كمثال الحزب الأكثر تنظيماً وانضباطاً، أعني الحزب الشيوعي السوري، لوجدنا أنه صار خلال أعوام قليلة أربعة أحزاب، اقترب ثلاثة منها بهذا القدر أو ذاك من النظام، بينما نال ثالثهم اعترافاً رسمياً به كحزب شيوعي مستقل، وانخراط في “الجبهة الوطنية التقدمية”، ليس حرصاً من السلطة على تمثيل أحزاب السوريين جميعها، وإنما لينافس حزب خالد بكداش على تمثيل الحركة الشيوعية السورية، ويقدم للأسدية بدائل شيوعية داخلية في علاقاتها الخارجية مع السوفيات. لم ينج من فخ السلطة غير الحزب الشيوعي/المكتب السياسي، الذي ابتعد منذ عام ١٩٦٩عن بكداش وحزبه، وتلقى عرضاً من الأسد شخصياً بالدخول إلى الجبهة، لكنه رفضه في لقاء مع عبد الله الأحمر، الأمين القومي المساعد لحزب البعث، فتعرض للنقمة ثم للملاحقة والاضطهاد طيلة نيف وعشرين عاماً، تنفيذاً لقرار اتخذته الدولة العميقة بالقضاء عليه.

ـ وقد تناقل السوريون أخباراً عديدة حول دور الأسد الشخصي في الإشراف على تقويض أحزاب الجبهة واحداً بعد آخر، وسعيه لاجتذاب من انشقوا عنها إلى صف السلطة، حتى لم يبق في سورية أي تنظيم موال إلا وتعرض لانقسامات متلاحقة، تبنى بعضها مواقف من الأسدية فيها من التزلف ما كان البعث نفسه يخجل من الجهر بها، حتى أن بعض ممثليه ألقوا خطباً اعترفت السلطة في حينه إنها تستفز مشاعر السوريين الوطنية، وخاصة منها خطب فايز اسماعيل، رئيس حزب الوحدويين الاشتراكيين الناصري، الذي انشق عن البعث بعد الانفصال عن مصر احتجاجاً على موقفه من الوحدة، وكانت خطبه تدفع سامعيه إلى السؤال: اذا كان البعث على هذا القدر من الثورية، ما الذي يبقيه بعيداً عنه، غير تكليفه بإلقاء خطب يحجم قادته عن القائها!([10]).

ـ دأبت الدولة العميقة على شق الأحزاب الحليفة والمتعاونة، وقطع صلاتها ببعضها، وبالفئات البينية، وبالقاع المجتمعي عامة، باسم إتمام بناء الجبهة. وراقبت عن كثب انشطتها، المتغاضى عنها ولكن غير المرخصة، وكثيراً ما أملت استباقياً المخرجات التي يجب ان تترتب عليها، وتدخلت في نصوص الخطب والكلمات التي كان يلقيها مندوبوها أو ممثلوها في اجتماعات تنظيماتهم، كما احتفالات البعث والسلطة .

ـ لإضعافها، وتقويض علاقاتها مع المجتمع، تضمّن ميثاق الجبهة بنوداً تمنع “الأحزاب الحليفة” من العمل في أوساط الشباب والجيش، بنص ميثاقها، الذي يقول: “باعتبار أن الطلاب هم جيل المستقبل ومن الواجب تهيئة أحسن الشروط لتحقيق وحدة إرادتهم واتجاهاتهم، لا بد من أجل الوصول الى هذا الهدف من أن ينتهي التنافس الحزبي في أوساطهم، لذلك فان أطراف الجبهة غير البعثية تتعهد بالعمل على وقف نشاطاتها التنظيمية والتوجيهية في هذا القطاع”([11] ). هذا التعهد، الذي أكد انعدام ثقة البعث في الأحزاب، التي قال ميثاق الجبهة نفسه: إن من مهام أمنائها العامين، أعضاء قيادة الجبهة المركزية: “تحرير الأرض العربية (وليس السورية فقط ـ المؤلف!) المحتلة بعد الخامس من حزيران عام ١٩٦٧، كهدف يتقدم جميع الأهداف، وإقرار مسائل الحرب والسلم، وإقرار الخطط الخمسية ومناقشة السياسات الاقتصادية، والعمل على استكمال بناء النظام الديمقراطي الشعبي ومؤسساته الدستورية، للوصول إلى التنظيم الجماهيري الموحد”([12])، ألغى فعلياً التزام هؤلاء “القادة” بإنجاز مهامهم المصيرية بالنسبة إلى سوريا، وشراكتهم مع من لا شريك له: حافظ الأسد، في حين منعهم بند آخر من ممارسة أي عمل سياسي أو عام في أوساط الشباب، لتجفيف منابع أحزابهم المجتمعية، وقطع صلاتهم بالأجيال الجديدة، بدل إلزامهم بخطط عملية مشتركة يتعاونون مع البعث على تنفيذها، لتهيئة جيل مستقبلي ينهض بواجبات العمل الوطني، وتوسيع تنظيماتهم كي لا تقتصر عضويتها على موظفين يتلاشى حزبهم بموتهم، أو بخروجهم منه، تحت وطأة ما تمارسه عليهم من ضغوط سلطة هي مصدر رزقهم، والمرجع المسيطر الذي يخضعهم لرقابة دائمة في وظائفهم وأعمالهم، ويمارس تخويفاً متنوعاً ويومياً عليهم، لإجبارهم على الانضمام إلى البعث، باعتباره التنظيم الأصيل، وقائد الدولة والمجتمع، ومصدر المغانم ومانح الأعطيات، وخدمة دولة الأجهزة العميقة، كلية القدرة .

ـ ثمة تعهد أكثر خطورة يضاف إلى التخلي عن الشباب للسلطة، ينص عليه البند السابع من مهام الجبهة، القائل بـ”العمل على توفير جميع الطاقات لدعم القوات المسلحة في الصمود والمواجهة، لذلك تتعهد أطراف الجبهة غير البعثية بمنع أي صراع أو تناحر في أوساطها، وبعدم القيام بأي نشاط حزبي أو تكتلي داخل الجيش والقوات المسلحة”([13]). رهن النظام الأسدي قرار حياة وموت “شركائه في الجبهة” بإرادته، عبر إلزامهم ميثاقياً بـ”منع أي صراع أو تناحر في أوساطهم”، في الوقت الذي أشرف الأسد فيه بنفسه على انقساماتها، وأجج جميع أنواع الصراع والتناحر فيها، أو اتخذ موقفا اتسم بأقصى قدر من الإيجابية حيال خلافاتها، التي لو لم تكن أجهزة المخابرات ضالعة فيها لمنعتها، ولأعلنت رفضها لها، وحالت دون حدوثها، لكنها انتظرت كل مرة انقساماتها لتعترف بشرعية الأطراف الجديدة التي خرجت من تنظيماتها، بعد صراعات دارت تحت أنظارها وبتشجيع منها، فهل يصح إطلاق صفة أحزاب على من قبل هذين البندين من الميثاق؟. وأية سياسة تبقى لها كتنظيمات يفترض أنها تعبر عن خصوصية الفئات المجتمعية التي تمثلها؟. ألا يمحو جرها نحو التماهي مع السلطة، وتنفيذ أوامر قيادتها في ما يتعلق بمهامها وحياتها الداخلية وأنشطتها، شرعيتها، ويحولها إلى توابع ملحقة بالبعث ونظامه، الذي دأب على تقويض استقلاليتها بصورة نهائية في فقرة اضافية تلزمها “أن يكون منهاج البعث ومقررات مؤتمراته موجهاً أساسياً لها في رسم سياساتها العامة وتنفيذ خططها؟”([14]). عود على بدء: لا عمل في أوساط الشباب والطلبة، أو في الجيش والقوات المسلحة، وفي أي تنظيم للبعث فيه تمثيل، والتزام بمنهاج البعث ومقررات مؤتمراته كموجه لسياسات أحزاب الجبهة العامة وخططها!. هل هذا التزامات من متطلبات عمل جبهوي أم هو من ضرورات الغاء الأحزاب الجبهة كتمثيلات للفئات البينية، التي قررت الأسدية إبعادها عن السياسة، لإخراج السياسة من المجتمع؟.

ـ وجدت بعض التنظيمات السياسية التي انخرطت في الجبهة قبل انقلاب عام ١٩٦٣ بزمن طويل، أو نشأت بسبب خلافاتها مع ضباط “اللجنة العسكرية” بعيد نجاح الانقلاب. لكن احتواؤها سلطوياً طمس هويتها جميعها، وبدل وظائفها، وأطاح باستقلاليتها، ولم يترك لها غير أسمائها، التي فقدت صلتها بهويتها، وفقدتها هي نفسها في حالات عديدة، بسبب انشقاقاتها المتلاحقة؟.

ـ بهذه المحظورات الثلاثة، عبرت الأسدية عن تصميمها على احتواء وإلغاء أحزاب مثلت فئات بينية مختلفة، تحالفت معها لتدمجها فيها وليس لتتكامل أنشطتها معها انطلاقاً من أسس برنامجية وخططية مشتركة، تنضبط بأهداف موحدة، تنبني عليها ممارسات عامة ومنسقة. بسبب نجاحها في إلحاقها بالدولة العميقة، كان من الطبيعي أن تحجم الأسدية عن تنفيذ تلك البنود من الميثاق، التي تحدد صلاحيات قيادة الجبهة، وأن ترفض تفعيلها بسبب تداخلها مع دور الأسد الخاص كمركز سلطوي يمارس إشرافاً صارماً على مؤسسات نظامه وأنشطتها، بما فيها الجبهة، التي لا يجوز إطلاقاً أن يشاركه أحد فيها، ما دام نظامه لا يدار من مكتبه وحسب، وإنما يعاد إنتاجه لحظياً منه هو شخصياً، وبما أنه هو الذي قرر إقامة “الجبهة” ليبطل أي نشاط تمارسه تمثيلات الفئات البنية، التي لم يجد من الضروري منعها بقرار، ما دام احتواؤها يمكن أن يصل إلى حد إلغاء خصوصياتها، بنصوص ميثاقية توافقية تؤدي الغرض نفسه، وتتكفل بتجميد أنشطتها الخاصة والمستقلة، وبإبعادها عن حواضنها المجتمعية، وتفكيكها، وإخراجها من الشأن العام بتحويلها إلى جهات تتفرج عليه، لا حول ولا قوة لها، وافقت على التخلي عن حقها في رؤية البعث ونظامه بدلالة برامجها وخياراتها والتزاماتها المجتمعية، وقبلت أن ترى نفسها بدلالتهما، وأن تضع نفسها تحت تصرفهما بالأسلوب الذي يقررانه، وأن تبقى في الجبهة مهما خالف البعث ميثاقها، الذي يقرر في أحد بنوده، التي لم تطبق إطلاقاً، أن تكون اجتماعات قيادتها نصف شهرية، فلا عجب أن هذه “القيادة” لم تجتمع لمناقشة أي قضية من القضايا، التي يذكرها الميثاق، لأنها لم تكن في الحقيقة قيادة، ولذلك لم تُعلِمها القيادة الحقيقية، عن نية حافظ الأسد، بقرارات مصيرية كشن حرب تشرين عام ١٩٧٣، واتفاقية فصل القوات عام ١٩٧٤، وما قدمه مقابلها من ضمانات أمنية طويلة الأمد للاحتلال الاسرائيلي في الجولان، وغزو لبنان بالاتفاق مع هنري كيسنجر وزير خارجية أميركا، وإرسال قطعات من الجيش السوري إلى حدود العراق عام ١٩٧٥، والمشاركة في الحرب الأميركية ضد الدولة العراقية عام ١٩٩٠، والصراع مع منظمة التحرير الذي مر بطرد ياسر عرفات وقيادة المنظمة من دمشق، وانتهى بشق حركة “فتح” وإثارة اقتتال داخلي فيها استهدف تدميرها والإطاحة برئيسها. كما لم يُعلِم “قيادة” الجبهة بكل ما له علاقة بخياراته الاستراتيجية الانقلابية كالتحالف مع إيران، والعمل تحت مظلة إسرائيل في المجالين العربي والداخلي، وقراره تجنب أي صراع معها، والعيش تحت مظلة سلام أمر واقع، متماسك وأكثر ثباتاً من أي سلام تعاقدي توصلت إليه كل من مصر والأردن ومنظمة التحرير، فضلاً عن سياساته الداخلية، وما شهده مستوى معيشة السوريين من تدهور، وما أصاب الخدمات العامة من تراجع بلغ حدوداً إنهيارية، وشاع من فساد وإفساد رسميين، اعتبرهما الأسد طريقتين في إعادة توزيع الدخل خارج أطره البيروقراطية، الرسمية. ولم تجتمع “قيادة الجبهة” خلال فترات مديدة وقعت فيها أحداث خطيرة، وشهدت أزمات كانت تستدعي اجتماعها، منها تعرض اعضاء في أحزابها للاعتقال والموت تحت التعذيب. ومن يقارن عدد اجتماعات “القيادة” بما أقره الميثاق، سيجد أنه لم يبلغ عشرة بالمائة من عددها المقرر، الذي كان يجب دعوتها إليه.

ـ حقق احتواء أحزاب الفئات البينية هدف الأسدية في تعطيل أي فاعلية سياسية خاصة أو مستقلة تصدر عن المجتمع وتمثيلاته، التي صار من المحال احتسابها عليها، بعد انضمامها إلى “الجبهة”، وتقويض حقها في امتلاك تنظيمات سياسية خاصة بها، منفصلة عن الدولة العميقة والبعث، وقطع صلاتها ببعضها وبحواضنها، وإخراجها من المجال العام، وإن بقيت ظاهرياً وشكلياً في فسح محدودة وخانقة منه، كعقد باردة فقدت هويتها التي ميزتها، وبرامجها، ووظائفها في نظر من مثلتهم، بينما اكتسبت أكثر فأكثر هوية أسدية ألزمتها بدعم السلطة في كل ما تعلنه وتضمره، وبالدفاع عنها ضد أعضائها، واحزاب وتنظيمات المعارضة. أخيراً، رفضت الأسدية منح أي حزب جبهوي، يفترض أنه مشارك في “قيادة الدولة والمجتمع”، الرخصة الضرورية لإصدار صحيفة، أو لتأسيس اذاعة، أو للمشاركة في بث أفكارها وبرامجها عبر التلفاز الرسمي، وراقبت بدقة النشرات الشهرية التي أصدرتها بعض أحزابها، علماً بأنها لم تكن غير نقطة في بحر إعلام يتدفق على سوريا من الداخل الأسدي والخارج العربي الدولي، بدت الأحزاب في ظله خرساء لا صوت لها ولا خطاب لها، غير خطاب التزلف المسيء إليها،، الذي يلقيه ممثلوها في عيد البعث والحركة التصحيحية، ويخلو من جملة أو كلمة واحدة تخرج عن تمجيد من قرر احتواءها والغاءها: حافظ الأسد.

ـ بعد أحزاب الجبهة، وإمعاناً في فصل التنظيمات القائمة وتلك التي يمكن أن تتكون في حاضنة الفئات البينية أساساً، قررت الأسدية إجراء تبدل مفصلي في بنية التنظيمات النقابية والمدنية والحزبية، وخاصة منها تلك التي لها علاقة ما ببعض احزاب الجبهة. هكذا، استبدلت نقابات عمالية تأسست في أوائل عشرينيات القرن الماضي، وأسست اتحادها العام عام ١٩٣٨([15])، بكائن هجين أسموه “النقابية السياسية”، قيل إن هدفه إلغاء النقابية المطلبية، التي عرفتها الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم طيلة قرنين، وتم حلها بعد عام ١٩٧٠ لإلزام العمال بسياسات السلطة الطبقية، وقمع من يحيد عنها، وإنكار حقهم كطبقة في القيام بإضرابات وتنظيم احتجاجات تستهدف تحسن شروط عيشهم وعملهم، وتكفل حقوقهم المادية، والتعويضات، التي كانوا يحصلون عليها بقرارات قضائية. للحد من حقوق العمال، وإخضاعهم لرقابة آنية ومدققة، تم بناء تنظيم حزبي داخل كل معمل وتجمع عمالي، وشكلت لجان نقابية حزبية، اختارت الأجهزة أعضاءها ووجهتها. أخيراً، وبذريعة منع الازدواجية التنظيمية بين أحزاب الجبهة والبعث، قبلت الأحزاب التخلي عن تنظيماتها النسائية أيضاً، ووافقت على ضمها إلى تنظيمات تابعة للسلطة، وعلى محاكمة وسجن أعضائها لفترة تصل إلى خمسة عشر عاماً، إن هم مارسوا الازدواجية التنظيمية، حسب نصوص “قانون أمن البعث”، الذي طبق عليها بدورها، في إقرار صريح بأنها غدت جزءاً لا يتجزأ من بنيته التنظيمية الخاصة، وتخضع لما يخضع له في حياتها الداخلية .

ـ ماذا بقى من أحزاب الجبهة، بعد تعرضها لانقسامات منظمة، وتخريب مدروس طال علاقاتها مع المجتمع، وتقييد مراقب طال عملها التنظيمي في شتى مجالاته، وخاصة ما يتصل منه بفئات المجتمع، التي تدعي الأحزاب الانتساب إليها والدفاع عن مصالحها وحقوقها؟. وماذا بقي من الحزب الشيوعي، الذي لم ينّجه من الاحتواء والإلغاء ارتباطه بموسكو السوفياتية، داعم الأسدية الرئيس؟. وماذا يبقى من قرار لأحزاب وافقت قياداتها على أن تتخذ قرارات الجبهة بالأغلبية البسيطة، التي منحها الميثاق للبعث، لتحيط بواسطتها أي رغبة جبهوية لدى الأحزاب، بما في ذل؛ رغبة أعضائها في احتساء فنجاناً من القهوة خلال اجتماعاتها؟. وماذا يبقى لها ايضاً من خيارات بعد أن قبلت اعتماد قرارات مؤتمرات البعث كموجه لسياساتها وعملها التنظيمي؟. وأي عمل سياسي يبقى لها في الختام، إذا كان الميثاق يعتبر ممثليها أعلى هيئة قيادية في الدولة، لكن الدستور والميثاق نفسه يقولان: إن “قائد الدولة والمجتمع هو حزب البعث”([16])، الذي وعد الأحزاب بالاندماج معها في ما كان يسمى في السبعينيات “الحركة العربية الواحدة”، فكانت النتيجة تذويبها ودمجها فيه، وتشتيتها وبعثرة تنظيماتها، وتحويلها إلى هياكل إسمية مفرغة من مضمون، دون بناء أي شيء مشترك معها في سوريا، أو في المجال العربي!.

ـ أخذت السيطرة على أحزاب الجبهة صورة تطويق احتوائي مصحوب باختراقات قوضتها بنيوياً، وفرضت مهامها ودورها، وأحدثت انشقاقات متكررة وعميقة داخلها، أدت إلى دمج جزء من قياداتها في أجهزة الدولة العميقة، ورهنت بعضها الآخر لها، وجردتها جميعها من كل ما يذكِر بخصوصيتها السابقة لانخراطها فيها، إلى جانب ما فرضته من التزامات عادلَ قبولها بها إلغاءها الفعلي، وأفقدها القدرة حتى على الدخول في حوار مع السلطة، ناهيك عن انتقادها أو التذكير بما كان في تاريخها قبل عام ١٩٦٣ من مواقف وطنية وشعبية، أو بما كان بوسعها توليه من مكانة ودور، لو فهمت مقاصد الأسدية وخطورة رهانها على احتوائها لنزع السياسة من المجتمع، ورأت بأعين صاحية وحسابات وطنية مفصلية ما في الميثاق من أفخاخ نصبتها الدولة العميقة لها، وأدركت أن الأسد لم يكن ينوي يوماً بناء حركة عربية واحدة، ولذلك تعهد ميثاقه بإقامتها، مثلما تعهد حزبه بتحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية، ليستخدمها بصورة معاكسة لمحمولها، ويفيد منها في تسويغ سياساته القمعية، وينساها، كما نسي واضعوا الميثاق كل شيء عن الحركة العربية الواحدة، بما في ذلك اسمها، وتذكروا دوماً أن هدف جبهتهم هو دمج ما كان باقياً في سورية من تمثيلات حزبية للفئات البينية، في إطار تفتيتها وتقويض المشتركات التي يمكن لنخبها الإفادة منها لإعادة بنائها في ظل الظروف التي فرضها النظام الأسدي على المجتمع عامة وعليها خاصة، عبر عزلها عن المجال العام، ومنعها من ممارسة أي فاعلية منظمة، محلية كانت أو عامة، ما لم يملها النظام أو تتصل باحتوائها، وتخدم سياساته ومآربه، وتمثل خطوة إضافية على طريق إلحاق سائر تجليات المجال السياسي والثقافي العام بسلطته، ووضع القسم الأكبر من أجساده التنظيمية تحت عين ويد أجهزته، وإيهامها بعكس ما أراده بالجبهة، وهو أن انضمامها إليها كانت خطوة على طريق دمقرطة السلطة وفتحها على العمومية المجتمعية، وإقامة تحالف يجمع أحزاباً متنوعة المنابت والخيارات، ضمن كيان تكاملي/ توحيدي، ستتسم مواقعها وعلاقاتها فيه بالندية والمساواة رغم التفاوت في قدراتها، بالنظر إلى أن هدفه الارتقاء بها وبالحياة السياسية إلى مستوى غير مسبوق سورياً حدده الميثاق، هو تحول قادتها، الضعفاء والمعزولين شعبياً، إلى قيادة جديدة للدولة والمجتمع، ستحتل قمة مؤسسات النظام، التي لم يمضِ على وصولها إلى السلطة غير عام ونيف.

ـ بيّدَ أن شيئاً من هذا لم يحدث، بل وقع عكسه تماماً، في جميع الشؤون العامة، حيث أمعنت السلطة في تهميش الأحزاب، بقدر ما كانت قبضة دولتها العميقة تزداد تضييقاً عليها، وعلى المجتمع، وتحول إلى درجة المنع دون حضورها فيه، بذريعة المحافظة على وحدته، كأن أنشطتها تمثل جهداً تقسيمياً له، ودمجها في هيئات البعث وإلحاقها بسياساته هو الوحدة الوطنية، وليس إلغاء الحياة السياسية برمتها، بقصرها على السلطة، بينما أدى إلحاقها الدمجي في النظام، إلى إخضاعها لسيرورة نزع حق في الوجود، لا تترك لها خياراً غير الرضوخ المتزايد للأسدية، بإرادة رجل عرف بميله المفرط الى التسلط والعنف، هو حافظ الأسد، الذي سبق لأجهزته الأمنية الخاصة أن مهدت للجبهة باعتقال شيوعي من آل بجبوج في حوران، وبتعذيبه حتى الموت، قبل أشهر قليلة من انقلابه على “صلاح جديد”، وتنظيم حملة ضغط إرعابي على الأحزاب مهدت لإدخالها إلى الحظيرة، تحت غطاء التقارب تمهيدا لإقامة “الحركة العربية الواحدة”، التي كان الالتزام بقيامها يعني المستحيل، أي قبول الأسدية أن تكون حالة انتقالية، بينما بيّن كل ما قامت به وبنته من أجهزة، بما فيها “الجبهة الوطنية التقدمية” أن قائد دولتها العميقة لا يفكر بالتخلي عن أي جانب من سيطرته على سوريا، مهما كان ثانوي الأهمية، ويقصر جهده على ما يتطلبه ترسيخها من احتواء وإلغاء يطالان التعبيرات السياسية غير البعثية: بالسياسة هنا، وبالقتل تحت التعذيب هناك، وبكل ما يجعل من مجتمع سورية وتمثيلاته كيانات وهمية لا يجوز أن يبقى لها في وعي السوريين غير أسمائها، التي غدت مثار سخريتهم أو تناسوها!.

ـ لم يحدث شيء مما توهمت الأحزاب أنه بانتظارها من اعتراف بدورها ومنحها حصتها من عوائد العمل في الشأن العام، وسرعان ما تعرضت أوضاعها الداخلية لتحديات سبقت قيام الجبهة أو تلته، بعضها افتعلته الأسدية، وبعضها الآخر وقع احتجاجاً على قبول الانتساب إلى نظامها الانقلابي بشروط دولته العميقة، التي قامت على ضرورة الاستسلام للأسدية. قال المنشقون عن أحزابهم: إنه كان حرياً بها الامتناع عن قبول ميثاق الجبهة ببنوده التي تمنح السلطة الحق في تقييد صلاحياتها وإلغاء وجودها، وعلى رأسها بناء “الحركة العربية الواحدة”، الذي كان يعني تمتع الأسد بصلاحية إعادة هيكلة الحياة السياسية وأدواتها التنظيمية والحزبية، بذريعة تأهيلها للاندماج فيها، وقضم استقلاليتها وخصوصياتها البرنامجية، ورفض ما تدافع عنه من فئات مجتمعية، بما يمنعها من رفض تدابيره لأنه يربك “القيادة”، التي وافقت على القرار ٢٤٢، وقال عضو القيادة القطرية السابق الدكتور محمد الزعبي إنها هي التي ضمنت الدعم السوفياتي لانقلابه على “صلاح جديد”، الذي التقى بالسفير السوفييتي نور الدين محي الدينوف يوم ١٣/١١/١٩٧٠، وما أن أبلغه رفض القرار ٢٤٢، حتى اعتقلته شرطة “حافظ الأسد” العسكرية من منزل رئيس الوزراء يوسف زعين، ومعه أعضاء قيادة آخرين، رغم اتفاق مصالحة بين الرجلين كان قد توصل إليه قبل أيام عضو القيادة القطرية “كامل حسين”، الذي ذهب بدوره إلى سجن المزة العسكري”([17]).

ـ بقيام الجبهة، انفرد حزب الدولة العميقة بالمجال العام والحقل السياسي انفراداً تمثيلياً وتقريرياً، وأجهز على ما كان لبعض الأحزاب من بعد شعبي، ولقادتها من رمزية. فيما بعد، انتشرت في دمشق طرفة قالت إن مكتباً افتتحه الحزب الشيوعي في أحد أحياء المدينة، وحين شرع العمال بتعليق يافطة كتب عليها: الحزب الشيوعي السوري، لاحظوا وجود ضباط وعناصر الأمن في المكان، فأضافوا الى اليافطة: لصاحبه حافظ الأسد. بالجبهة، نشأ تقسيم عمل سياسي يقول: للأحزاب الاحتواء والهامشية، وللفئات البينية القمع والتخويف، وللمثقفين الرقابة والسجون، وللمواطن العادي الجري وراء لقمة عيش لا يدركها إلا بشق الأنفس، بما أن سرعتها أكبر من قدرته على اللحاق بها، وأخيراً: للأسدية الدولة العميقة، والامتيازات، وإفراغ السياسة من المجتمع تحت يافطة قيادته للدولة والمجتمع، المكرسة دستورياً، وقيادة “الجبهة الوطنية التقدمية”، المدونة ميثاقياً، التي لم ينل أي حزب منها، ويا للمفارقة، ترخيصاً رسمياً يمنحه الحق في ممارسة عمل سياسي علني، أو يُعترف به كتنظيم قانوني، لذلك كانت أيدي الأجهزة تمتد إلى أي عضو فيه، متى حلا لها ذلك، بتهمة الانتساب إلى تنظيم سري، معادٍ للجبهة!.

ـ بقيام الجبهة، انطوت صفحة من تاريخ الأحزاب السياسية السورية، وصار على كل من يفكر بممارسة نشاط سياسي العمل من خارج الأحزاب القائمة، وعلى الأغلب ضدها. بذلك، غدا عام تأسيس “الجبهة الوطنية التقدمية” سنة ١٩٧٢ لحظة فارقة في السياسة السورية، على جميع أصعدتها ومستوياتها، ففيه صادر الأسد وأمم الحياة السياسية بمختلف تجلياتها التنظيمية، وأقام واحدية تنظيمية لحزب بعث حقيقي وأحزاب وهمية بتنظيمات غدت افتراضية إن لم تكن خلّبية، حركتها دولة عميقة أضفت عليها الكثير من سريتها، بعد أن كانت أحزاباً علنية، وأشركتها في كبح أو قمع أي تحرك سياسي داخلي من خارج الجبهة، عفوياً كان أو منظماً، بذريعة مخالفته للقانون، يستوي في ذلك أن تكون الفئات البينية وتنظيماتها هي التي قامت به، أو جاء من خارجها، علماً بأن سياسات القمع أخذت طابعاً استباقياً، واستُخدمت بانتظام لمنع ما تعتقد الأجهزة أنه تحركات قد تتمخض عن عمل تنظيمي ما، وإن لم تتوفر قرائن تؤكد حدوثه، بما أن التعذيب سيتكفل بالحصول على القرائن والأدلة المطلوبة.

ـ وبقيام الجبهة، وقع أيضاً تطور سياسي سيُقيض له أن يلعب دوراً مهما في الشأن العام، بما لازمه من انقسامات طالت الأحزاب التي انتسبت اليها، وأدت إلى تكوين موازٍ أو مضاد هو “التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي تشكل عام ١٩٧٩، وضم شيوعيين وناصريين واشتراكيين عرب وبعثيين من تيار “صلاح جديد”، ومثقفين وضعوا فكرهم ومعارفهم في خدمة حقل سياسي جديد، شرع يتخلق من خلال العمل لإعادة السياسة إلى المجتمع، ولمناهضة الأسدية، التي طبقت في تعاملها مع الظاهرة الجديدة خططاً متشعبة، فرزت مكوناتها إلى متشددين ومعتدلين، وضعفاء وأقل ضعفاً، وتقليديين ومجددين، ومناضلين ومهادنين، وعملت على حبك صلات مباشرة وغير مباشرة، حزبية وأمنية، معهم، وإلى اختراقهم جميعها، الذي كان في متناول يدها، بحكم علنية الانشقاقات والانقسامات التي أدت إلى انفكاك الأحزاب الجديدة عن أحزابها الأم، وقد سبق القول: إن بعضها تلقى دعوات للانضمام إلى الجبهة، ولإرسال مندوبين عنها إلى قيادتها المركزية، التي يفترض أنها قيادة الدولة العليا، المزعومة. لا يعني ما سبق أن أحزاب “التجمع الوطني الديمقراطي” لم تكن تحت رقابة أمنية صارمة، وأن اعضاءها لم يتعرضوا للملاحقة والاعتقال والموت تحت التعذيب. وقد بلغ من تحكم السلطة بالتجمع أن حملات قمع مستمرة طالت أحد ركنيه: الحزب الشيوعي/ المكتب السياسي، استمرت طيلة نيف وعقدين، دون أن يُصدر أي حزب من أحزابه بياناً يدين قمعه ويتضامن بصراحة مع مواقفه التي لوحق من أجلها، وكان التجمع يقرها في جلساته الخاصة. لذلك، تكرس داخل التجمع تياران: معتدل تعايش مع النظام، ومقاوم، تكفل القمع الوقائي بتقييد حركته، وشطب بعض أحزابه، كحزب البعث الديمقراطي، وامتص زخم التجمع الذي صاحب تشكيله، وإبقاه جمعات سياسية صغيرة، معزولة وسرية، رغم ما قدمته كوادره من تضحيات، وخاضته من نضالات، وتعرضت له من عقوبات في السجون، تراوحت غالباً بين خمسة عشر وعشرين عاماً، أمضاها المعتقلون في زنزانات انفرادية.

ـ لنزع السياسة من المجتمع، استغلت الدولة العميقة استغلالاً مكثفاً الأيديولوجيات الاستبعادية المغلقة: إسلامية كانت أم قومية أم اشتراكية، التي تبنتها أحزاب الجبهة عامة وحزب الدولة العميقة خاصة، واستخدمت آليات الاحتجاز والاقصاء المتبادلة لمواجهة المعارضة، وزرعت في صفوفها قدراً من الشكوك والتوجس حال دون اعتماد قواسم مشتركة بينها، رغم تطابق أو تشابه خطابها حيال السلطة، كما حال دون ثلم تناقضاتها، والحد من خلافاتها الأيديولوجية الموروثة، التي كثيراً ما انقلبت إلى عداء أملاه العزوف عن رؤية الذات الحزبية بدلالات وطنية أو قومية جامعة، بدل رؤية القضايا الوطنية والقومية بدلالات حزبية ضيقة. هذا النهج، عززته الأسدية أيما تعزيز، لإبعاد الفاعلين السياسيين عن بعضهم وعن المجتمع، وللانفراد بهم متفرقين وفي شقاق وتنافس، لأن ذلك يجعل من السهل اقتناصهم وتقويض تنظيماتهم وتشويه سمعتهم، وتقويض صلاتهم بالهيئة المجتمعية العامة، وقصر أحزابهم على جماعات بعينها، أسرية أو جهوية، للسلطة تأثير حاسم عليها، ويسهم، بالإضافة إلى ما تعانيه الأحزاب من انتشار محدود وعزلة، في ممارسة دور ملحوظ بالنسبة للمواقف، التي تتخذها، وتتحسب بالضرورة لوضعها الأمني والداخلي، ولارتدادات إعلاناتها العامة عليها، سواء منها التنظيمات الشيوعية أم القومية أم الليبرالية، التي وجدت نفسها مجبرة دوماً على أن تأخذ بعين الاعتبار شح مواردها، وافتقارها إلى التجهيزات التقنية الضرورية لنشر أفكارها وسياساتها، وتحدي إخراج بيئتها المجتمعية من هشاشتها وجوانب القصور فيها، والتغلب على ندرة كوادرها المتفرغين، وما يسود الوعي العام من هجانة ونغولة أيديولوجية وميل إلى المحافظة والخوف من الجديد، ومواجهة قيادات التنظيمات للسلطة بالوعي المطابق لأشمل وأعمق ارتداد فكري بعد فشل محاولات نهضة نهايات القرن التاسع عشر، عندما تصدى مفكرون إسلاميون، وفلاسفة، ومؤرخون، وأدباء، وعلماء اجتماع لبناء نموذج فكري نهضوي عربي، أفشلته عوامل عديدة منها سقوط المشرق العربي في مطالع القرن العشرين تحت نير الاستعمار الأجنبي، الذي ما أن انزاح عن صدره، حتى بدأ تخلق دوله الوطنية، وتكوّن مجتمعاته على أسس حديثة وقيم جامعة، وشرع يتخطى بمعونتها حالته المللية، ويتبنى نزعة دمجية ديمقراطية المآل، لعبت دوراً وازناً في إقامة دولة موحدة ضمت مصر وسوريا، وبدا أنها تقطع مع تاريخ شرقي استبدادي، راكد ومديد، حتى وقع الانفصال وبعده بعام ونصف انقلاب الجيش، الذي آل إلى ما سبق وصفه من سلطوية شمولية واستبدادية طائفية، قوضت القليل الذي كان قد تحقق على صعيد الاندماج المجتمعي والحريات والحقوق، وأعادت سورية إلى زمن مملوكي محدث، قمعاً وفساداً، حسب ياسين الحافظ .

ـ لبى قيام الجبهة حاجة الأسدية إلى ربط الفئات البينية المنظمة سياسياً وحزبياً بها وإدارتها عن قرب، وإطلاق يد دولتها العميقة في أية تشكيلات حزبية أو مدنية تنتمي إليها، لإبقائها فئات خاماً على الصعيد السياسي، تفتقر إلى دور ووعي موحدين، وحضور مجتمعي مؤثر، على أن تنفرد أجهزة دولتها العميقة بها، إن صنفتها عموماً كتنظيمات خطرة، وتمتع أعضاؤها بمستوى تعليمي مرتفع ومتنوع التخصصات، وبشيء من الاستقلالية الاقتصادية، وكان بوسعهم بالتالي تكوين بيئة خاصة بهم، منفصلة نسبياً من حيث وعيها وعلاقاتها الاجتماعية عن السلطة، ويتطلب التعامل معها آليات مختلفة عن تلك التي تحتاجها لضبط القطاع الأقل خطورة، الذي يتسم بطابع كتلي/ أهلي، ووعي عامي، ويتكون أساساً من فئات رثة ينتمي أغلبها إلى المراتب الدنيا من الفئات البينية، المنهمكة عادة بتدبير شؤونها الحياتية، وليس في وقتها فُسح زمنية تسمح لها بالتفرغ للشؤون العامة و/ أو لمتابعتها. هذه الفئات العاملة يرتبط معاشها بالدولة ووظائفها وقطاعها العام، ويخضع معظمها لتأثير رجال الدين والتجار في المدينة، وللشيوخ والضباط وأثرياء السياسة الجدد في الأرياف، وتضم فئات قليلة الحظ من التعليم، ومواطنين غير منظمين أو مسيسين. هناك، بالمقابل، فئات من المتعلمين، الذين لا يكونون منظمين عادة، لكنهم يمثلون حالات نقدية يخشى جانبها، ويصعب على الدولة العميقة احتواءهم، حتى إن كانوا من العاملين في دوائر بيروقراطيتها المهنية، أو من المدرسين والمعلمين وأساتذة الجامعات، والفنانين، وأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والاطباء والمحامين… الخ.

ـ تمارس الدولة العميقة سياسات تتصف بالثبات في المبدأ والمرونة في التطبيق تجاه من هم خارجها، أساسها الشك بهم بغض النظر عن قربهم منها أو بعدهم عنها، تطبيقاً لقاعدة أمنية تقول: إن سوء الظن من حسن الفطن، أو: إن حسن الظن من سوء الفطن، وتحتم عموماً إخضاع جميع من لا ينتمون إليها لسقف سياسي منخفض، كما تمثله سياسات البعث، وفرضه النظام على “الجبهة الوطنية التقدمية” وأعضائها، يقابله سقف تأييد مرتفع قدر الإمكان، يجب عليهم التعبير عنه بصفتهم الشخصية والفردية، وفي جميع المناسبات، بما في ذلك تلك التي لا علاقة لها بالسياسة، كحضور أمسية أدبية، أو معرض فني، أو مباراة كرة قدم أو عرس، وحتى جنازة، ما دام هدف الرقابة الرادع هو تحديداً فصل تمثيلات الطبقة الوسطى السياسية والثقافية، المنظمة والعفوية، الجماعية والفردية، عن بعدها المجتمعي: مصدر تجددها، الذي تريد تعطيله بتحويله إلى جمّعات صغيرة ومبعثرة، تشبه جزراً معزولة تطوقها الأجهزة، وتنشر فيها وحولها قدراً من الرعب يقوض قدرتها على رفض الأسدية، ويدخل اليأس إلى نفوس من هم على تماس معها من فئات المجتمع، التي عليها فقد ثقتها بممثليها، الفعليين أو الافتراضيين، وقطع صلاتها بهم، لكف يدهم سياسياً، وغمرهم بحضور الأجهزة الطاغي، الذي يمكنها من التحكم بهم أو التخلص منهم، أو توجيههم كيفما تشاء، سواء بالسيطرة على قيادات تنظيماتهم أم بعضها، أم بإلزامهم بما ألزمت به قيادة الجبهة الوطنية التقدمية، باسم الوحدة الوطنية وتحرير الجولان والأخطار المحدقة بالدولة والمواطنين، والخوف من الاعتقال وسيف القمع المسلط على رقاب أعضائها، الذي يضعها أمام خيارين: أن تكون هشة فتستمر في الوجود لبعض الوقت، تحت يد الأجهزة وأعينها المدققة، أو أن تلاحق بحجة أنها مخترقة من تنظيمات سرية ومتطرفة ويقضى أيضاً عليها.

ـ بينما رفضت الأسدية الاعتراف بقانونية أحزاب الجبهة، وامتنعت عن منحها الرخص اللازمة لممارسة عمل سياسي علني محمي دستورياً، فإنها تعاملت معها كأمر واقع، وانتهجت سياسة مزدوجة تجاهها كتلك القائمة تجاه أحزاب الجبهة، تقوم من جهة على تكييفها مع النظام بالوسائل الملائمة لاحتواء مختلف أطرافها ووضعها في خدمة الأسدية، ومن جهة مقابلة لتحييدها وشل حركتها، وركّنِها ككتل باردة وعاجزة عن الحراك، بعيداً عن الحياة السياسية والعامة، بقوة ما تمارسه من ضغوط متواصلة عليها، تتجلى غالباً في استدعاء منتسبيها إلى فروع المخابرات، “للحوار” حول حياة أحزابهم الداخلية، ومن ينتسبون إليها من الأعضاء الجدد، فإن رفضوا اتهموا بالانتماء إلى تنظيم سري غير مرخص، أو إلى أحزاب وتنظيمات معارضة، أو إلى الإرهابيين، وزج بهم في السجون، دون اعتراض من أحزابهم، في أغلب الأحيان. لا غرابة في أن متابعي وعارفي أوضاع الأحزاب تحدثوا عن بناء كتل مخابراتية داخلها، لعبت دوراً متعاظماً في تسييرها. من ذلك ما حدث بعد وفاة خالد بكداش، الذي كان قد رشح زوجته السيدة وصال فرحة لأمانة الحزب الشيوعي العامة، في حال طرحت المسألة للتصويت، وحين طرحت للتصويت، وتساءل المهتمون عن اسم المرشح للفوز، جاء رد العارفين: سيفوز من ينال أصوات الكتلة المخابراتية، التي تضم عدداً كبيراً من أعضاء اللجنتين المركزية والسياسية!. لو كانت الجبهة تحالف أحزاب أسسته الأسدية، لأن لها مصلحة في العمل مع تنظيمات يستحسن أن تكون عميقة الانغراس في المجتمع، لما حولتها إلى كيانات هزيلة غربتها تماماً عن الشأن العام، وأبعدتها أجهزتها عن السياسة كفاعلية منهجية تتم بدلالة المجتمع، وتنجح بقدر ما تنبني على الاجماع، وتنفذ خططاً تمليها قواسم وطنية مشتركة.

ـ بإلزامها بممنوعاتها، فرضت الأجهزة على أحزاب الجبهة قدراً من الانصياع لها، جعلها تُرشد المخابرات إلى منازل ومخابئ معارضين كانوا إلى الأمس القريب من رفاقهم، لاعتقالهم، وتتعايش مع تحول أحزابها إلى جزء مندمج من شبكة رقابية اضطهادية عابرة للمجتمع، تلاشت تنظيمياً وشعبياً بقدر ما تماهت مع السلطة، وحولت دورها من طرف سياسي يدافع عن من يمثلهم، إلى جزء من آلة ردع معنوي تعتمد خطاباً مزدوجاً، ينطلق المتزلف منه إلى الأسدية، والكاذب إلى شعب أرعبته سرعة انقلاب الأحزاب إلى جهات تدور في فلك سلطة همشتها وتنكل بها، فانكفأ على نفسه وأدار ظهره للسياسة، ما كان منها رسمياً أو حزبياً، وأغرق ما يفترض أنها أحزابه في التجاهل أو النسيان، حتى أن بعض المتابعين من الإعلاميين السوريين أبدوا دهشتهم خلال حوار جرى في شهر أيلول من عام ١٩٧٩ من وجود ممثلين عن أحزاب لم يكن معظمهم قد سمع بها. وقد أبلغ هؤلاء محاوريهم أنهم يسمعون بأسماء أحزابهم وأسمائهم لأول مرة، بعد قيام الجبهة بسبعة أعوام، والسبب: غيابها عن الحياة العامة، وانتفاء أنشطتها التي تعرّف أو تذكّر بها. حدث هذا في فترة أبرز الأسد خلالها “التعددية السياسية” التي ينهض عليها نظامه، والحقل الوطني الموحد والتشاركي، الذي يلزمه باتخاذ قرارات جماعية بالتعاون الوثيق مع قيادة الجبهة. قال الأسد هذا وهو يستهجن مطالبة بعض الأصوات الداخلية المنفردة بالحريات، لأنها لا تعبر عن الشعب، السعيد بأوضاعه ونظامه الشرعي، ولا يعارض السلطة، بما أن حريته مسجلة في تعدد أحزابه ومنظماته الشعبية والمهنية، والقيود الدستورية والقانونية، المفروضة على رئيسه، بشهادة أحزاب الجبهة. هكذا، رأى الأسد في تعددية أحزاب الجبهة الإسمية دليلاً دامغاً على ما بلغه إحكام قبضة دولته العميقة عليها وعلى المجتمع، وتعبيرا عن نجاحها في احتواء وإلغاء أي طرف داخلي يفكر بالخروج على سلطتها، ومصادرة حق أي فرد أو تجمع في إدارة الشأن العام.

ـ نجحت الجبهة في ما رُسم لها من هدف رسمي، ألا وهو: فرض الصمت على أغلبية السوريين، وإجبارهم على الخروج من المجال العام، كي لا يكون هناك أي صوت في سورية غير الصوت الأسدي: ممثل جميع فئات الشعب، الذي يجب على الخارج التعامل معه كجهة مستقرة، ومن مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي منحها هوامش حركة خارجية واسعة تعزز دورها كمركز عربي/ مشرقي مسيطر، بما له من حضور ونفوذ ودور في ضمان أمن واستقرار منطقته: الموقع الأهم استراتيجياً بين القارات، الذي تتقاطع فيه مصالح القوى العظمى الدولية والإقليمية.

ـ بهذا الاستغلال الخارجي للجبهة، وبما قدمته أحزابها من غطاء داخلي ودولي، أيقنت الأسدية أنها وُطدت آمنة، وصار بوسعها فعل ما يحلو لها بالسوريين، وإقناعهم بلا جدوى مقاومتها والتفكير بالإفلات من سطوتها، ليس فقط لأن من سيحاولون ذلك لن يجدوا من ينضم إليهم، أو يناصرهم في الداخل، وإنما أيضاً لأن العالم لن يسمح لهم بتهديد نظام غدا مصلحة دولية بامتياز، ولذلك، ستلحق محاولاتهم ضرراً شديداً بوطنهم وبهم، حسب ما كرره الإعلام الأسدي وهو يؤكد أن النظام هو الوطن، وأن أي انتقاد له لا بد من أن يكون خيانة وطنية، وليس مجرد موقف عبثي لن يكون له أي أثر في سياسات ومواقف سلطة تستمد شرعيتها من شخص قائدها، الذي أنتجها ودأب على مراقبة وضبط توازناتها، وشغّل دوماً روافعها، وحرك خيوطها نحو الأهداف التي حددها وقرر هويتها النهائية.

ـ بالجبهة كخبطة بارعة، وحّدت الأسدية المجال السياسي الشمولي بكافة تمثيلاته الحزبية والتقليدية وراءها، ومحت ما فيه من فروق عن حزب دولتها العميقة، في الخيارات والمواقف، وحولت قادة تمتعوا ببعض الرمزية كخالد بكداش إلى ساسة سابقين مجهولي العنوان، تُعادل مكانتهم وأدوارهم مكانة وأدوار من لم يسبق لأحد أن سمع بأسمائهم من حزبيي قرى وبلدات وجمّعات صغيرة، فبركتهم الدولة العميقة وربطتهم بها، للتأكيد على تفاهة أدوارهم الخطرة جداً بالنسبة لمصير سورية وشعبها. بذلك، برز الأسد كجبل سياسي/ ثوري سامق بين أقزام جرتهم أجهزته وراءه، وقطعت صلاتهم برهانات أحزابهم، التي غدت سابقة، وتحولت إلى هوامش على نص الأسدية أعظم مهام “قادتها” أن يتناحروا ويبهدلوا بعضهم بعضاً، للإمعان في قطع علاقاتهم بالشعب، الذي لطالما تساءل باستغراب عن أسماء وهوية الجالسين في الصفوف الأولى خلال الاحتفالات البعثية، ويُنقبون في ذاكرتهم علهم يجدون شيئاً في تاريخ سورية له علاقة بهم، أو لهم دور فيه.

ـ بإفراغ المجتمع من السياسة، وامتلاء السلطة بتمثيلات فئاته البينية الحزبية، التي كانت مجرد زوائد لا تحتاج الدولة العميقة إليها لاستكمال بنيتها الاستبدادية، أفصحت الأسدية عن رهانها الكامن وراء معسول الوعود، وحولت دولة ومجتمع سورية الى كيانين أدواتيين، تنبع أدوارهما من النظام السلطوي: مرجعيتهما الجديدة، التي لا تلتزم برامجها وممارساتها بما يضبط عملهما ووجودهما من قوانين ومصالح مجتمعية المرجعية، بما أن الأسدية غدت مرجعيتها الوحيدة، واستخدمتها لحجب وجود وممارسات دولتها الطائفية العميقة، التي كان لتأسيس الجبهة معنىً رئيساً وربما وحيداً هو موافقة أحزابها على هويتها ووظائفها، وقبولها الاندماج فيها، واعتبار أي اعتراض على أعمالها عدواناً على الدولة السورية، وسلطتها التي تتماهى مع إرادة شعبها، المتماهية مع ما يقوله الأسد ويفعله، وعلى الجميع الانصياع له .

ـ ليس في فلسفة الحكم الأسدية مكانا تنّفذ “الجبهة” من خلاله إلى حقل سياسي مستقل في دولة تجسدها سلطته الشخصية، وليس ممكناً أن يكون لها وظيفة منفصلة عنه، فالأسد هو الدولة والمجتمع، وهو السلطة التي تربط بينهما، ومن يتدخل في العلاقة بينه وبينهما يكون خصماً أو عدواً ليس لشخصه، بل للشعب بأسره. هذا ما قاله هو نفسه في لقاء جمعه بالمسرحي الراحل سعد الله ونوس، أكد فيه أن انتقاده يجب أن يُعتبر بالضرورة إهانة للشعب، مثلما أن انتقاد الشعب هو إهانة له، وهذا في الحالتين عمل جرمي تجب معاقبة مرتكبه، ومن لا يدينونه أو يسكتون عنه من السوريين([18]).

ـ بتجميع أحزاب الشمولية السورية في الجبهة، صار من الطبيعي أن تسوّق دولة الطغيان كـ”ديمقراطية” حققت ما أراده الشعب، ويصنف المطالب بالحرية كعدو للرئيس وللديمقراطية الشعبية. وببناء أجهزة الدولة العميقة، صار باستطاعة الأسد تسويق نفسه كقائد تزيل قراراته الفروق بين سلطته ودولته العميقة وحزبيه البعثي والأمني وجبهته الوطنية، وبين شعب أعاد نظامه إنتاجه، وأوصله إلى حال من الاندماج والانسجام قلما بلغها شعب آخر في المنطقة والعالم . هذا الخطاب، الذي كررته الأسدية طيلة نصف قرن، وبنته على عقيدة أنتجت السياسة من سلطته الشخصية، وموقعه في القصر الجمهوري، أرسي على دولة طائفية عميقة، تحمل بصماته المميزة، التي خصت مجتمع وشعب سورية بدور التابع المطيع، تطبيقاً لنهج زعم أن الرئيس وحّد في خياراته وتدابيره المبادئ الوطنية ومدارسها الفكرية، وسما على الانقسامات الأيديولوجية والتناقضات الحزبية، وابتدع نظاماً وضعه فوق الاتجاهات الليبرالية والإسلامية والقومية والشيوعية، وحقق ما تقوله الحكمة، وهو أن “الشعب دون قائد لا شيء، والقائد بالشعب كل شيء”، بشهادة تاريخ سورية بعد عام ١٩٧٠، ومراحل حاسمة في التطور البشري، القديم والحديث([19]). فيما بعد، غطى حزب “الوحدة والحرية والاشتراكية” جميع أفعال قائده بما أسماه “مواقف مبدئية”، رغم أن إعلامه لم يتوقف عن القول: في السياسة، ليس هناك مبادئ ثابتة، بل مصالح دائمة([20]) والزعم، في الوقت نفسه، أن المبدئية هي سمة سياسات الأسد، دون أن يعني ذلك أنه ليس هو شخصياً فوق أي مبدأ، أو ليس مبدأ السياسة والدولة، مهما ظهر في سياساته ومواقفه من تناقضات وأخطاء، أو خرجت عن أي مبدأ !.

ـ بالجبهة، التي ضمت وعودها إلى وعود “الوحدة والحرية والاشتراكية”، وحققت نقيضها، تم إلغاء السياسة كشأن عام، وغدت شأناً شخصياً يقررها فرد تحيط به دائرة لا يعرف أحد من تكون وما هي مؤهلاتها، وصار من الطبيعي أن تصفق أحزابها المتكاثرة بانقساماتها لكل ما يفعله الأسد باعتباره لا يمكن أن يكون غير انتصارات، وأن تصمت عن الإخفاقات والهزائم الكارثية وتنكر وجودها، وتفقد السيطرة أتباعها أكثر فأكثر، وتدور في فلك “القيادة”، أي الرئيس، وتتعايش مع ما يمكن أن يدفعه إلى الفتك بها، بعد أن جوّفها من الداخل، وعزلها عن بيئتها الاجتماعية، وجعلها أشبه بقشة إن عصفت بها رياح الدولة العميقة تبددت كعصف مأكول. لهذا، مال نقادها أكثر فأكثر إلى اعتبارها تنظيمات أسدية، ستزول بزوال نظامها، الذي دفعها إلى الارتماء دون تحفظ في أحضان أجهزته، وإلى تبني أخطائه باسم تحالف اليسار الثوري تارة، وصد مؤامرات الامبريالية والصهيونية دوماً. بعد حين من قيام الجبهة، تلاشى الحضور الشعبي لأحزابها، وفتكت بها أمراض عصية على العلاج، تفشت فيها جميعها، كالطائفية، والتفكك الذاتي، وفقدان الحساسية السياسية والوطنية، والغربة عن الشعب، وتدهور أوضاعه، وتفاقم الفساد والإفساد، وتعاظم فروق الدخل بين الشرائح والطبقات العاملة والطفيلية، وتزايد نهب الثروات الوطنية، والبطالة في أوساط الشباب بصورة خاصة، وتفاقم التأخر والتخلف في شتى مجالات الحياة، وكبت الحريات، وكم الأفواه والاعتقالات التعسفية، التي طالت الجميع، وتجميد الدستور الذي أصدرته الحركة التصحيحية، واستبداله بمنظومة قوانين استثنائية مخالفة للدستور، وتوريث السلطة، والانفجار السكاني، الذي أكل القليل جداً الذي كان قد تحقق من تقدم اجتماعي في سورية قبل انقلاب عام ١٩٦٣.

___________

هوامش:

[10] فايز اسماعيل، لمحة عن حياته، موقع ويكيبيديا، شباط ٢٠١٤.

[11] ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية، البند التاسع ، موقع ويكيبيديا.

[12] ميثاق الجبهة بند مهام الجبهة ، المرجع ذاته.

[13] الميثاق ، المادة السابعة ، المرجع السابق.

[14] مقدمة الميثاق ، المرجع السابق.

[15] الجبهة الوطنية التقدمية: الاتحاد العام لنقابات العمال، لمحة موجزة 19/9/2017.

[16] مقدمة الميثاق.

[17] اياد عيسى : كيف حسم حافظ الاسد صراع العلويين على السلطة ؟ الحكاية كما يرويها شهود . موقع الغراب، ٨/٣/٢٠١٧).

[18] التقى الاسد الكاتب المسرحي الكبير الراحل سعد الله ونوس في شهر آذار من عام ٢٠٠٥ ، قبيل وفاته بأسابيع قليلة، وذكر ما سبق قوله خلال الحوار الذي دار بينهما.

[19] ملاحظة للمؤلف: لقب “القائد” هو الترجمة العربية للقب “الفوهرر” النازي !.

[20] عميد خولي :افتتاحية بعنوان مصالح دائمة ومبادئ مرنة، ١٦ /١٠/ ١٩٧٨.

………………..

يتبع.. الحلقة الثانية والعشرون: (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع2 ” تدمير المعارضة”)

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.