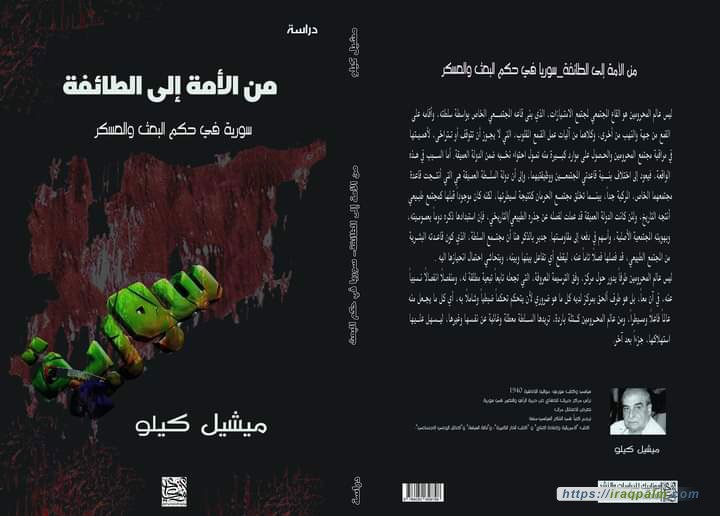

( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة العشرون: (الفصل الثالث) الطائفة كأمة بديلة أو كضد شعب و (الفصل الرابع) رهان السلطوية

من الأمة إلى الطائفة

سورية في حكم البعث

قراءة نقدية

ميشيل كيلو

باريس ٢٠١٧/٢٠١٩

الفصل الثالث

الطائفة كأمة بديلة أو كضد شعب:

كان عسكر “اللجنة” أول من مارسوا في تاريخ سوريا الحديث “شرعية الاستباحة”، بما هي نهج منظم وقائم بذاته يضم جميع أنماط الشرعية، التي عزاها النظام لنفسه، واتفق أشد الاتفاق مع هوية الدولة العميقة، الطائفية والقمعية. وقد فعل العسكر ذلك بجميع ما في حوزتهم من وسائل إغراء وإكراه، وبقوة مركز سلطوي أمسك بمصائر السوريين، وتحكم تحكماً شاملاً بهم، كجمّعات متفرقة لا مركز لها، مركونة عند قاع ما كان ذات يوم “المجتمع”.

ـ وكان أول مظهر من مظاهر الاستباحة محاولة العسكر إقامة بنية سياسية تحتية تستبدل، في وعي اتباع الدولة العميقة أولا، ثم في وعي السوريين عامة، الشعب بطائفة هي أمتهم الخاصة، على أن يستبدلوا الأمة العامة، العربية، بدولة عميقة متماهية مع الطائفة العلوية كطائفة تنتجها السلطة وتقطع صلاتها بالمجتمع وترتبط أساساً بها، ويمرروها تحت عتبات وعي الموطنين الدنيا، حيث تكون قدرتهم على إدراك ما يتلقونه، وقبوله أو رفضه، محدودة غالباً ومعدومة في أحيان كثيرة، ويمكن إيهامهم أن الأسدية، بتجريمها الحديث عن الطائفية، وتبنيها لغة سياسية حافلة بمفردات قومية، ملتزمة حقاً بأهداف أمّوية تتنافي أشد التنافي مع ما تعلن رفضه من خيارات طائفية، وتعتمده، بالمقابل، من نهج وحدوي/ اشتراكي لطالما طالب عامة العرب به في السنوات التالية لاستقلالهم، لإيمانهم أنه سيعبر عن إرادتهم، ويحقق حريتهم، كركيزتين لا ينهض الوطن بغيرهما، كما كان يكرر حافظ الأسد في كل خطبة من خطبه ولقاء من لقاءاته، الصحافية والشخصية، بعد انقلاب عام١٩٧٠، لاعتقاده أن استخدام لغة قومية المفردات لا يثير شكوك المواطنين، ويغطي ما يفعله، ويقنعهم بإخلاصه للامة وللشعب السوري، وبانتمائه إلى اهدافهما.

ـ وبصراحة، نجحت الأسدية في تكريس ضرب من تماهٍ متبادل، وخفي، بين الأمة الحاضرة دوماً في خطابها والطائفة المغيبة عنه، وفي تحويل وظيفة الأمة الدمجية إلى الدولة العميقة وسلطتها، التي تولت القيام بها ومارستها على الشعب في الداخل، وعملت لإقناع الخارج العربي بأنها تقوم بأدوارها نيابة عن الأمة الغائبة، التي ترفض الأسدية التعامل معها كأمة افتراضية، تخرجها نظم العرب الانفصالية من التداول السياسي، وتضع نفسها تحت تصرفها بما تكرسه لها من دعم كجهة قومية تحررت من هويتها ما دون الأمّوية، وشرعت دولتها العميقة تمترس دور أمة ظرفية، لها من الواقعية ما يجعلها دولة أمة العرب في أول قطر وحدوي، بالافتراق عن الذين يريدون لأمتهم الكبيرة أن تبقى افتراضية ومجزأة، بينما يفضي استحضارها في صورة ومن خلال الدولة الأسدية العميقة، وحاضنتها العلمانية، التي تبطل طابعها الطائفي، إلى إضفاء صفات محض أمّوية عليها، تمكنهما من القيام بوظائفهما كأمة حقيقية في قطر واحد، تتخطى وظائفها إطاره المحلي بما تقوم به من مهام تفضي إلى وحدة الامة وقيام مجال قومي يحرر مكوناته من هوياتها الدنيا، وانغلاقها على ذاتها، ومن صراع الهويات في النظم القطرية، المذهبي غالباً، الذي يستهدف إخضاع آخرين هم شركاء في الوطن، وتقويض بعدهم الوطني/القومي إلى حد يؤدي إلى انهيارهم جميعهم في نهاية المطاف، تحت وطأة تنافي هوياتهم المتبادل.

ـ بعد ما عاشته الملل من تراجع أثناء فترة النضال من أجل الاستقلال وتكوين دولتهم، وما عرفته الأحزاب السورية من تنام مجتمعي وسياسي، وبعد انخراط العلويين في سياق وطني فقدوا خلاله أكثر فأكثر هويتهم الجمعية كطائفة “تنظم تجاربهم اليومية، وتجعلهم يعملون بصفتهم جماعة، حوّل البعث العلوية إلى هوية ملاذ”([7])، أي إلى طائفة تعي اختلافها عن بقية المجتمع السوري، وما تتحامى به من خشية على ذاتها، واحتماء بهوية مغايرة لما في سورية من هويات، فالملاذ لا يكون غير دفاعي، وقائماً على الاختلاف، وتحول العلوية على يد البعث إلى ملاذ يعني أنه نجح في كبح اندماجهم في المجتمع الوطني الوليد، وأعادهم إلى مللية من نوع جديد، ليس الحفاظ على الذات هدفها، وإنما الاستيلاء على السلطة وممارسة سياسات هجومية تجاه الآخرين، من موقع أقلية تتحكم بأغلبية، أخضعت أوضاعها لتراتب ثلاثي البنية، قاعدته التحتية وحامله دولة عميقة، سرية ومنتشرة في طول سورية وعرضها وكلية الصلاحيات والجبروت، تتماهى مع الطائفة من خلال دورها الذي يجعل منها ملاذها السلطوي، ونمط تنظيمها المحدث أمنياً، وحامله الوسيط سلطة سياسية تتمثل في حزب البعث ومؤسسات تسيير الحكم، وقمته الرئاسة، الجهة التي لعبت دوراً مفصلياً في تطييف الجيش، وبالتالي في صياغة نمط النظام القائم وتكفلت بانتصاره في الصراع مع تيار اللواء “صلاح جديد”، وتتولى بلورة السياسات والخطط الضرورية لوحدته، والإشراف الوثيق على تنفيذها من جهة أخرى.

ـ هذا التراتب أتاح لقاعدة النظام أن تمارس الطائفية في جميع الاتجاهات، وبجميع الوسائل، وللرئاسة، أو ما سمي “القيادة”، وقصد بها شخص الأسد، أن تغطيها وطنياً ووحدوياً، بل وثورياً. ذلك أنه في حين تكفلت الدولة العميقة بتنظيم التكوينات ما قبل المجتمعية وإلحاقها بها، وفككت قدر المستطاع قطاعات المجتمع الحديثة، تولت القيادة استقطاب هذه القطاعات، وألحقتها بالفضاءات التي كونتها حولها، وانتشرت بدورها في جميع الاتجاهات، وغطت سورية، بمعونة الدولة العميقة ومؤسسات الإدارة والحكم، دون أن تثير لديها الانطباع بأنها تلتحق في الحقيقة بالدولة العميقة، أي بالطائفة، وتغدو بهذه الصيغة جزءاً منها بصفتها أمة سلطوية، أو مجتمعاً كونته السلطة الجديدة، مغايراً للمجتمع الطبيعي، الذي تعرض لكبح جدي وفاعل، عطله سياسياً وكهيئة عامة بصورة تكاد تكون تامة، بنته السلطة ليكون شعبها الخاص، وفي غياب الشعب العام، الشعب السوري البديل، أو ضد شعب.

ـ بتطييف السلطة لجعلها دائرة مقفلة لا تأثير للمجتمع عليها، وبما ترتب عليه بالضرورة من تطييف المجتمع، الذي صار برانياً بالنسبة لها، دون ان تفقد القدرة على التحكم به، وإعادة إنتاجه بالصيغ التي توقف اندماجه على أسس وطنية، وتؤدي إلى توسع مجتمعها توسعاً لا قيود عليه، تم احتجاز علاقات الفئات المجتمعية، التي كانت تضبط صلاتها ومصالحها في الإطار الوطني، ببعضها، وبرز مفهوم “أهل السنة والجماعة” كوصف لكثرة حولها وعيها المذهبي إلى أقلية، دعمت جهود الدولة العميقة لربط ما صار اسمه الأقليات بها، وشحنها بالعداء لها كأغلبية، وأسهمت في إخراج نفسها من المجال العام، الذي كان أحد أهداف النظام، لارتباط تكور دولته العميقة على ذاتها كأمة خاصة به عبر عزل الأغلبية منه (كمجال عام)، حولته الأسدية، برفضها حق الأغلبية في الانتماء إليه، إلى مجال خاص بها، سادت الطائفة فيه ومادت كشعب للسلطة هو ضد شعب، وأمة للأسدية هي ضد أمة، واكتسب الفصل بين الذات السلطوية وضدها المجتمعي صورته النهائية، التي عظّمت أكثر فأكثر قدرتها على التحكم به، كي لا ينقلب إلى نقيضها.

ـ بما أن توازن النظام ووظيفيته ارتبطاً ببنائه الذاتي وارتداداته المؤثرة على المجتمع، فإن الأسدية بِنّتْ دولة عميقة عملاقة، بِنتَها بدأت وسرية، وزودتها بصلاحيات مطلقة، منحتها استقلالية على قدر كبير من المرونة عن الطائفة العلوية، فيما يتصل بصفاتها الأخرى كجهاز في دولة سلطة، ملزم بالتنسيق مع أجهزتها الأخرى، غير الطائفية بالضرورة، وتؤدي مهاماً تتعلق بالسيطرة على المواطنين بوسائل غير عنفية، عليها أن تخاطبهم كأصدقاء وتحذر منهم كأعداء. هذا التوازن اتصف بالاستقرار بقدر ما غُيِّب المختلف، وعن الانسجام الذات السلطوية بتراتباتها المختلفة، وتكاملت وظائفها، وفعّلت ارتداداتها على الآخر، التي حرصت على إدراجها في تناف واحدي الاتجاه، ينطلق منها إلى المجتمع، دون أن تكون له انعكاسات عليها، لأن سيطرتها عليه تغدو بذلك مطلقة، تسمح لها بتقسيمه وتشطيره بالطريقة التي توطد تفوقها عليه، ووضع أقداره جميعها في يديه، بما ينتجه شعورها بالاختلاف والتميز من عصبية إقصائية، يتوافق طابعها الدمجي على صعيد الذات، الاستبعادي تجاه الآخر، مع طابع الأمة القومي، الذي يكور مكوناته على نفسها ويعزلها عن المغايرين لها في الخارج، الذين يصبحون، كمعارضيها في الداخل، “أجانب” لها الحق في ردعهم، بعزلهم عن الحياة العامة، سواءٌ من خلال اعتقالهم وزجهم في معسكرات اعتقال وإعادة تأهيل، أم القضاء عليهم، كما فعل انقلاب عام ١٩٦٣ عامة، والانقلاب الأسدي خاصة.

ـ باستخدام الأدلجة الأمّوية لخدمة التسلطية، وبإحلال الطائفة كأمة سلطة محل أمة الشعب، وسبب العداء الذي شحنت هذا النهج به المجال العام وعلاقاته، صار ما شطب في الحياة العامة من ديناميات تذكر الأغلبية بحقوقها، وتشجعها على رفض ما تدعيه الأقلية الحاكمة من خصوصية سياسية، تكتسب طابعاً عدائياً بمجرد أن ترى الآخرين بدلالة طائفيتها، وعلى استغراق أجهزتها في السرية والغموض، والمبالغة، بالمقابل، في هويتها الدولوية/المجتمعية، لإيهام من هم خارج دائرتها الضيقة بأن الذين يديرونها يتخذون قراراتهم على الصعيد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه تطور أي شعب أو نظام، أعني الصعيد الأمّوي، الذي يجّبُ ما قبله من عصبيات ضيقة كالطوائف والإثنيات والجهويات… وينتفي معه بالضرورة انتماء أهل السلطة إلى أي طائفة، مهما كانت، فكيف إن كانت الأسدية تتبنى لغة قومية وتجرم الطائفية، وترى نفسها كممثل طائفة عامة تضم عموم السوريين، الذين تتولى شؤونهم مؤسسات عامة من طبيعة دولوية، تتنافي مع أي طابع أو ميل طائفي، بحكم وظائفها، التي تتعين هويتها بها، ولا تتعين بهوية من يعلمون فيها، وإن كانت أغلبيتهم الساحقة من العلويين .

ـ في مقابل اعتبارات مذهبية ودينية تحظر رضوخ المسلم لحكم مناهض لدينه، أو لا تمليه شريعته، تصبح السلطة بتركيبها وطقوسها ورموزها نوعا من بديل ديني/دنيوي لما في المجتمع من عقائد، دون ان تفقد قدرتها الاستبعادية، التي توطد، من الاستيلاء على المجال العام فصاعداً، دورها التعبوي، ووظيفتها الأمّوية، بحيث يتداخل ويتشابك ما في طائفيتها العلمانية من مرونة واتساع، مع ما في دولة السلطة العميقة من عبادة وتأليه “الأسد”، ويصير الانتماء إليه كمجسد للأمة ضرباً من الانتماء إلى دين دهري، وعقيدة تتمحور حول سلطته القائمة على طقوس لا مفر من أن يلتزم بها أبعد فرد في المجتمع عامة، والطائفة العلوية خاصة، بمن في ذلك الملحدون وكارهوا الأسدية، ما دام الفصل بين الطائفة ومركباتها السلطوية مستحيلاً، أقله في نظر من ينتمون إليهما، ويعملون لتوطيد علاقة تفاعلية متبادلة بين طابعهما التعبوي المجتمعي العام، الذي هو، في الوقت نفسه، طابعهما التعبوي الخاص، الذي يستمدون منه قوة تضاف إلى القوة التي يكتسبونها بتهميش المجتمع، ولا يشاركهم فيها أحد.

ـ ثمة ملاحظتان في هذا السياق: أولاهما أن هناك علويون يرون أنفسهم بدلالة وطنهم وشعبهم، ويرفضون أن يعرّفوا بعقيدتهم وحدها، وأن يشّوه وعيهم الوطني باسمها، أسوة بما حدث لوعي قطاعات واسعة من السوريين، علويين وغير علويين، وأدى إلى صراع اشتبكت فيه السلطة مع المجتمع، في إطار لا يسمح بتسويات وحلولاً وسطاً .

وثانيهما: أن الطائفية أداة سياسية صنعتها السلطة على مقاسها، يهمها منها طابعها التعبوي والوظيفي، القائم على إخضاع الآخر، الأغلبي، وليس على مضمونها العقدي، الذي لا تعرفه غير قلة من العلويين، الذين تحولوا بعد انقلاب ١٩٦٣ إلى طائفة بدلالة سلطة صادرتهم وأخضعتهم، ودأبت على إحاطتهم بأجواء تخويف من الآخر، وأقنعتهم أن خلاصهم رهن بتماهيهم مع الأسدية، وأن الخروج عليها يضع صاحبه في صف أعداء الطائفة، الذي يخون أخوية يحيق بها الأعداء من كل جانب، ويهددها هو من داخلها .

ـ ليس العلويون غير الطائفيين قلة، كما يدعي النظام والإسلاميون، لكنهم يفتقرون إلى قدر من القبول يتيح لهم ما يكفي من تشابك مع أشباههم في المجتمع، وإلى مجال خاص بهم يبلورون مواقفهم وينظمون صفوفهم فيه، شأن غيرهم من خصوم الأسدية، الذين لا يوافقون الإسلاميين المؤدلجين مذهبياً على وضع جميع العلويين في سلة السلطة، ولا يرون فيهم مندوبين عن أجهزتها. يزعم أتباع هذا النهج أن كل علوي هو بشار الأسد، وأنه صاحب قرار، ومشارك في السلطة ونهب البلاد والعباد، حتى إن كان يعيش في فقر، وكان أولاده في السجون !.

ـ هذا الموقف السلطوي/الإسلامي المتكامل، الذي حوّل العلويين إلى أمة سلطة كتيمة، وألزمهم بالمشاركة في تنفيذ سياسات لا يد لهم فيها، قلب وضعهم رأساً على عقب، لا سيما وأنهم لم يكونوا مؤهلين للعب الدور الذي تتطلبه مهامهم السلطوية الجديدة، التي استسلمت قطاعات واسعة منهم في النهاية لها، وارتضت أن تعاملهم السلطة كأمة خاصة بملتها، التي أريد لها أن تنقلها من طور كانت فيه طائفة خاماً، إلى طور جديد هي فيه طائفة تحمل نظاماً شمولياً حدّثها كأداة أمنية، لها دور “تشتيت” المجتمع، بعد أن قفزت إلى السلطة بفضل الأسدية، صنوها السلطوي، الذي تكون معها جسداً واحداً روحه حافظ الأسد، “القائد” أخرجها من حال الهامشية، وأقحمها في سياقات ليس هناك ما يؤكد أنها كانت خيارها. من الجدير بالذكر أن الأسدية استخدمت السلطة لفرض ما قررته من دور على العلويين، بعد أن أخرجتهم بشتى أساليب الإغراء والإكراه من بيئتهم التاريخية، وسياقها الجغرافي المحدود الانتشار، الذي كان ينفتح ببطء أمام المتعلمين منهم، متيحاً لهم الانضواء في أطر مدينية مغايرة لرتابة وفقر حياتهم الريفية، والذهاب إلى خيارات وطنية وانتماءات بعيدة عن الطائفية، مغايرة لتلك التي فرضها عليهم، فيما بعد، ضباط “اللجنة”، الذين اقتلعوهم من مناطقهم، وزجوا بهم في تطور عزز جانبه السلطوي جانبه العقدي، أو أعاد إنتاجه في إطار غيّر وظيفته وموقعه من الحياة العامة وحياة العلويين، وأثار الانطباع بأنهم هم الذين استولوا على السلطة، مع أن الواقع يقول إن السلطة هي التي استولت عليهم، وألزمتهم بدور لا شيء يؤكد أنهم كانوا سيختارونه، بعد أن أبدوا ميولاً اندماجية ووطنية لعبت دوراً مهما في نيل سورية استقلالها، وكانوا يناضلون من أجل أهداف شاركهم السوريون في النضال من أجلها، ألغاها إلحاقهم بالأسدية ودولتها العميقة، وغرّبهم عن مجتمعهم، وحفر فجوة عميقة بينهم وبينه، جعل العنف السلطوي من الصعوبة بمكان ردمها، بعد أن ربطتهم السلطة بخيارات وسياسات ومنعتهم من استعادة مكانهم من هيئة مجتمعهم العامة، التي أخذوا يشعرون بخطر البقاء خارجها. بذلك، وجدت الطائفة نفسها في موقع أمة سلطوية، ووجد الشعب نفسه في عالم مغاير لعالمها، ورفض أن يعتبر سلطتها سلطته، وواجهها برفضه الصامت، إلى أن انفجر في الثورة عام ٢٠١١.

ـ هناك اليوم طائفتان علويتان: واحدة للسلطة وأخرى للعلويين، ومع أن الفارق بينهما شهد تلاش متزايد بمرور الوقت، وبتعاظم سيطرة الأسدية على المجال العام بواسطة علوييها، الذين أوهمتهم أو أقنعتهم أنها تدافع عن عقيدتهم بدفاعهم عنها، باعتبارها تجسيد مذهبهم، وتسعى لإعادة التاريخ إلى المسار الذي انزاح عنه، بعد وفاة الرسول.

ـ لا يمحو التماهي بين علويي السلطة وغيرهم من العلويين افتراقهما السياسي، الذي سيبقى قائماً كلياً أو جزئياً مهما فعلت السلطة، وسيصل إلى نقطة سينعدم فيها، عندما تصاب الأسدية بالضعف وتستعيد الوطنية السورية دورها، الذي قوضته هي، وصادره من جانبه ضرب من الأسلمة عزز شعور فئتي العلويين بالخطر، وأسهم في تضخيم علويي السلطة وتقزيم الفئة الأخرى، وتخلق قطاعات واسعة من العلوية السياسية، تضم أعداد متزايدة من أبناء الأقليات وقطاعاً من المسلمين غير الإسلاميين، ممن أسهموا في توطيد أمة السلطة وتوسيعها.

ـ بعد تحول ثورة الحرية إلى حرب بين أمة السلطة وممثلي آهل السنة والجماعة، وجد السوريون أنفسهم أمام حالة سياسية تستجيب على خير وجه لطائفية الدولة العميقة، وتستخدم معاييرها التي تقيس أي علاقة بمعايير طائفية ومذهبية، فلا عجب أن واجه العلويون داخل السلطة وخارجها، أفراداً وجماعات، أحكاماً مسبقة ساعدت الدولة العميقة على تأجيج نوع من خوف وجودي في نفوسهم، دفعهم إلى الاحتماء بها، وأغلق أكثر فأكثر باب البدائل بالنسبة لهم، إلى أن وجدوا أنفسهم بين نارين: إن قاتلوا دفاعاً عن السلطة، فقدوا قطاعا كبيراً منهم، بما لفقده من نتائج خطيرة عليهم، وإن لم يقاتلوا وضعوا مصيرهم بين أيدي متشددين يتوعدونهم بالهلاك. بينما تقوض طائفية الأسدية من جهة، ومذهبية السنة من جهة مقابلة أي لقاء بينهم وبين بقية السوريين، وأي محاولة لاستعادة الهوية السورية الجامعة، وما تفضي إليه من تقارب بين متنوعي المشارب والمعتقدات من أفراد الشعب وفئاته. لذلك، ليس مستغرباً أن يلتصق العلويون بالأسدية ونظامها، ويؤمنوا بخُرافتها حولهم كأمة مختلفة بنيوياً عن أهل السنة والجماعة، خاصة بالسلطة، التي أعادت إنتاجها في الحقل السياسي والمجال العام بدلالة جامعتها الطائفية، أسوة بالحركة الصهيونية، التي أسست اليهود كأمة انطلاقاً من جامعتهم الدينية، ومثلما كانت الأحزاب هناك أداة التأسيس، فإن دولة السلطة العميقة هي هذه الأداة هنا. هذا التشوه الشامل لوعيهم وموقعهم من مجتمعهم يدفعهم إلى مواجهة أعدائهم الداخليين من خلال رفض أي تعبير آخر غير الأسدية عنهم، وأي “وجود لممثلين عامين يدافعون عن مصالحهم، ويضطرهم للدفاع عن نظام يمثل ذاته فقط، ولا يتعامل معهم ككيانية منفصلة وإن نسبياً عنه”([8]).

ـ هذه الأوضاع المعقدة، أنتجت ثلاث فئات علوية تتكامل بهذا القدر أو ذاك في الطائفة كأمة جامعة:

ـ فئة أولى هي طائفة السلطة، وبالأحرى أمتها، التي حشرت أغلبية العلويين فيها، ورأت في دولتها العميقة تمثيلها الكافي الوافي، الذي يجب أن يحظى بقبول كل منتسب إليها، سواء كان انتسابه وظيفياً أو مصلحياً . و

ـ فئة ثانية، هي طائفة متخيلة من صنع أهل السنة، الذين التقوا مع النظام في احتساب العلويين عليه أفراداً وجماعات، لذلك تراهم يشككون بمن انشق عنه وانضم إلى الثورة من بوابة الحرية والعدالة والمساواة، ويعيش اليوم بين ظهرانيهم في الشتات، حيث يحاولون احتجاز دوره السياسي وتشويه مواقفه . و

ـ فئة ثالثة، هي أقلية العلويين البعيدين عن السلطة، الذين ترعبهم النتائج الوخيمة التي تترتب على التصنيفين الأولين، ويخشون ما يمارسه علويو السلطة باسمهم، وارتداداته عليهم هم أيضاً، رغم أنهم ضده، ويتبنى قسم منهم موقفاً “سنياً” حيال نظام الأسد، لثقته أنه جلب للسوريين ولهم كوارث حتمتها استحالة تحكم أقلية بأغلبية، مهما بلغت سيطرة الأولى على الثانية، وتلقت من دعم خارجي.

ـ باختصار: لن يتحرر العلويون من احتجازهم ما لم يتحرر المجتمع السوري من استبداد سياسي وديني جعلهم حالة خاصة، بل أمة مؤدلجة، مغلقة وعدوانية، احتوتها بطرقها الشمولية دولة عميقة لن تحجم عن التضحية بها دفاعاً عن سلطتها ضد مجتمع أفرغته من قيم التكافل والتضامن والتسامح، وأخضعته لبيئة صراعية لا ترحم بين “نحن” و “هم”، تضع الطرفين أمام خيار: الانتصار أو الموت .

ـ بهذا النهج الأسدي، صار من المحال إنجاح أي جهد توفيقي هدفه جمع حوامل المشروع الطائفي السلطوي ومقابله المذهبي، في إطار وطني نقيض لإطارهما، وأي رهان على طائفة غدت أمة سلطوية، وبالمقابل، على مذهبية انتجت أمة مضادة، احتجز حضورهما الملموس عجزهما عن تجاوز انفلات أنواع شتى من الصراعات بينهما، جعلها حتمية ما بين الأمة كتشكيل جامع يتخطى كياناته الجزئية، وبين الطوائف ككيانات تجزيئية تفتيتية، من تنافٍ ماهوي، لن يقيد فاعليته نجاح السلطة في إفراغ المجال العام من المشتركات والقواسم الجامعة، وتكريس واقع إقصائي أنتجه عسكرها ليلغوا ركائز وأسس السياسة كفاعلية مجتمعية مفتوحة، هي نقيض الطائفية، وما أملته على عسكر الطائفة بعد عام ١٩٦٣ من إلى احتكار فضاء عام، صار بمرور الوقت خاصاً بقلة أطاحت بجميع الفاعلين السياسيين، بمن فيهم حزب البعث، وقوضت المجتمع وفرقته، عقب حركة حافظ الأسد التصحيحية وعسكرة المجال العام، ونبذ أدوات ووسائل السياسة القانونية، التي أناطت بها إقامة حقل عام جديد وشامل، بمكونات ضد وطنية/ ضد أمّوية .

الفصل الرابع

رهان السلطوية:

لم يقدم العسكر نظرية خاصة بثورتهم، بل طبقوا خطة أملتها طائفيتهم وما تطلبته من حسابات سياسية، التزموا بها دون أن يفصحوا عنها، وعملوا بوحيها منذ انقلاب عام ١٩٦٣ إلى أن نضجت بعد انقلاب حافظ الأسد عام ١٩٧٠، واستندت على الأسس التالية:

ـ لم يعرف المجتمع السوري تطوراً صناعي الأسس والمآلات، كالتطور الأوروبي، الذي وزع المجتمع على طبقتين كبيرتين هما البروليتاريا والبرجوازية، أحدثا أثراً عميقاً في بنية المجتمع العامة، أعاد إنتاج تشكيلاته الطبقية والفئوية الأخرى، وألزمها برؤية نفسها بدلالتهما. سياسياً، يعني هذا استحالة قيام ثورة برجوازية سورية من النمط الذي عرفته فرنسا عام ١٧٨٩، وأسس دولتها الحديثة، أو ثورة بروليتارية من النمط الذي أطاح بالقيصرية الروسية عام ١٩١٧، وأسس الاتحاد السوفياتي .

ـ بانتفاء قوى ومقومات المشروعين البرجوازي والبروليتاري، تقتصر ممكنات التغيير السياسي في المجتمع السوري على ما يسميه علم الاجتماع الألماني “الفئات البينية”([9])، التي تقع بين طبقتي المجتمع الصناعي مكتمل النمو: البرجوازية والبروليتاريا، وتقوم ببعض مهامهما، في غيابهما وبالنيابة عنهما. لذلك، نرى في أنشطتهما إشارات إلى أهداف هذه أو تلك منهما، بما تتصف به، كفئات غالبة اجتماعياً، من سمات خاصة في مجتمع سورية: البلد، الذي يتعرض لشتى صنوف الشد والجذب السياسي، الاشتراكي والرأسمالي، ويواجه مهاماً قومية واجتماعية محتجزة، تختلط فيها عناصر جزئية من سياسات برجوازية وبروليتارية، دون أن تفضي إلى تحقيق أي من برنامجيهما، أو تحول دون اعتماد بعضها في سياسات النظام الأسدي القائم، الذي بني على غيابهما، وأفاد في الوقت نفسه من بعض جوانبهما، التي أوحت تارة بأن خياراته رأسمالية، وأخرى اشتراكية، وأتاحت له هوامش حركة واسعة بين النظامين الاجتماعيين المتناقضين، دون أن تلزمه بأي منهما.

ـ قبل عام ١٩٦٣، انقسمت الفئات البينية وأحزابها، التي كانت أبرز وأقوى أحزاب الحقل السياسي، إلى يمين قومي اعتبرته الرطانة الشيوعية المحلية برجوازياً، واتهمته بالميل إلى الرأسمالية، ويسار تحدث باسم الطبقة العاملة واحتسب على الخيار البروليتاري، ورأى التيار القومي فيه عميلاً لدولة أجنبية. هذا ما حدث لحزب البعث والحزب الشيوعي، حزبا الفئات البينية الرئيسان، اللذان تبادلا الاتهامات، فاعتبر الشيوعيون البعث حزباً قومياً برجوازياً صغيراً، ورأى البعثيون في الحزب الشيوعي حالة غريبة عن الواقع السوري والعربي. هذا الاختلاف كمنَ في انتماء الحزبين إلى جهتين متباينتين من الفئات البينية، وما ترتب عليه من تباين بالنسبة لخطهما السياسي، وأهدافهما كحزبين عبّرا عنه، كلٌ من موقعه: هذا بدلالة اشتراكية تذكر بالبرنامج البروليتاري لعمال المجتمعات المتقدمة، والآخر بدلالة الوحدة القومية التي أسهمت بقوة في توسع الرأسمالية الداخلي لمجتمعات، كانت إلى ما قبل عقود مقطعة بحدود وحواجز داخلية أعاقت نمو علاقات الإنتاج البرجوازية، وانتصار النظام الرأسمالي من خلال ثورة مجتمعية قادتها البرجوازية، وكسرت الطبقات العاملة والمتوسطة والفلاحية خلالها ما كان من عوائق حالت دون تكون أمة موحدة، تخضع لدولة واحدة.

ـ انتمى عسكر “اللجنة” إلى قطاعات من الفئات البينية فلاحية الطابع، التي أسهمت اسهاماً نشطاً في الحقل السياسي، بما نالته من تعليم مكّنها من الانخراط في الجيش والانتساب إلى البعث. بما أن العسكر انتموا إلى قطاع مجتمعي تكاد السياسة تقتصر عليه، ومثلها معظم ما يدور من أنشطة ثقافية وفكرية، فإن الانقلابيين اعتبروها الفاعل السياسي الوحيد القادر على بلورة أفكار وخطط وبرامج سياسية، يمكن بمعونتها بناء تنظيمات وأحزاب إن ناهضت أو رفضت أحزابهم مثلت خطراً على سلطتهم. لذلك، قرروا احتواء أو إخراج الفئات البينية وتمثيلاتها من المجال العام، ما دام غيابها عنه يلغي احتمال تكون بديل لهم، إذا ما أغلقوا أبواب الخيارين القومي/ البرجوازي، والاجتماعي/ العمالي، ووضعوا أيديهم على الاقتصاد وعوائده، وثروات سوريا الطبيعية، فتستقر سلطتهم بما تستولي عليه من عوائد وفوائض تفصل عن المجتمع. وهكذا كان، فما أن احتل العسكر الدولة حتى أمموا معظم وسائل الانتاج، وصادروا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وأسسوا اقتصاداً ربوياً، شغل قطاعات كبيرة من الموظفين والعمال في مرافق ومؤسسات اقتصادية وإدارية تابعة للسلطة، وجعلوا من دولتهم “الرأسمالي العام”، الذي تحدث عنه فريدريك أنجلز، في كتاب “وضع الطبقة العاملة في انجلترا”، الذي يقوم بوظيفة رب العمل البرجوازي الغائب، من جهة، وينهب الطبقة العاملة والمجتمع عموماً، دون أن يقوم بواجب البرجوازية تجاههما، من جهة مقابلة .

ـ ما أن استولى عسكر اللجنة على السلطة، حتى قرروا اخراج السياسة من المجتمع، بمنع الفئات البينية من ممارسة العمل العام، ما دام السماح لها بممارسته مصدر الخطر الوحيد عليهم، لما لها من دور في عالمي المعرفة والعمل، بالنسبة للمجتمعات قليلة النمو طبقياً وأمّوياً. لذلك، لا مبالغة في القول: إن روح السياسة في نمط التسلطية الأسدي كمنت في احتواء الفئات البينية ومنعها من ممارسة أي دور سياسي أو عام بدلالة المجتمع، ومن خارج أو ضد شروط الدولة العميقة وإشرافها، وإن إخراج ممثليها من المجال العام والحقل السياسي غدا مسألة مركزية، استأثرت بالقسم الأكبر من اهتمامها، ودفعتها إلى اعتماد تدابير وسياسات شديدة التنوع في التعامل معها كجهة يرجح أن يبدل نشاطها الحر هوية وبنية المجتمع السياسي، تحقيقاً للهدف، الذي لا يعلو عليه أو يجاريه أي هدف آخر، ألا وهو إخراج السياسة من المجتمع بالحؤول بين الفئات البينية، مدينية كانت أو ريفية، متعلمة أو عاملة، وبينها، وإلا فإنها ستكون بديلاً محتملاً للنمط الأسدي من السلطوية، في حال تواصلت مكوناتها وانفتحت بعضها على بعض، وفكرت بحرية وجمعت صفوفها، ووحدت قواعدها، وبنت حقلاً سياسياً مستقلاً عن الأمر القائم أو مناهضاً له، بوسعه تحدي الأمر القائم، بما يمتلكه من قدرات بشرية وخبرات معرفية وفكرية، وبرامج وخطط من شأن تنفيذها تغيير المعادلات، التي أملت علاقات السلطوية بحواضنها خاصة، وبالمجتمع السوري عامة.

ـ وقد ساعد على إقصاء الفئات البينية من المشاركة المباشرة في الحقل السياسي، أن النظام الذي انتجه انقلاب عام ١٩٦٣ كان يمكنه الاتكاء على تجربة حزبية مثّل أحد أهم تعبيراتها، والتف حوله قطاع واسع نسبياً، متعلم ومديني، منها، وكانت العفلقية قد قدمت له رؤية عامة تقاطعت لبعض الوقت مع تطلعات جماهير الفئات الوسطى وأهدافها، كما لخصتها أقانيم “الوحدة والحرية والاشتراكية”، قبل أن يبطل نظام “اللجنة” الانقلابي ما أثارته من آمال، ويُخمد تفاعل الفئات البينية الإيجابي معها، وينزع السياسة من الفئات البينية باعتباره نزعاً للشأن العام من المجتمع .

ليس هناك وثائق تؤكد أن “اللجنة” وضعت الخطة التي شرحت مفرداتها، لكن سياسات نظمها، خاصة في الطور الأسدي، التي أرسي بكامله على إخراج الفئات البينية من السياسة كفاعلية مجتمعية مستقلة نسبيا عن السلطة، قامت على هذا الرهان، وذهبت في هذا المنحى، كما ستؤكد الشروح التالية .

___________

هوامش:

[7] تورشتين شيوتزوورن: العلويون : الخوف والمقاومة . ترجمة ماهر الجنيدي، دار ميسلون ، غازي عينتاب ٢٠١٨ ص ١٦٨

[8] المرجع نفسه، ص ١٤٦.

[9] المهدي مبروك: الطبقات الوسطى العربية والتحولات الديمقراطية. العربي الجديد، ١٦/٧/٢٠١٧.

………………..

يتبع.. الحلقة الحادية والعشرون (الفصل الخامس– نزع السياسة من المجتمع1 “الاحتواء في مقام الإلغاء”)

«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.