الحوار

مقدمة العمل والديمقراطية،

غاية وطريق

والثورة العربية

مازالت ثورة وطنية ديمقراطية

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي د. جمال الأتاسي

في سورية 1979

الحلقة الحادية عشرة: الحوار الديمقراطي كطريق لتحديد موقف مشترك (1/2)

وإذ نبدأ من هنا، أي من المنطق الديمقراطي مدخلنا إلى ” الحوار “، فسنحاول أن نحيط بموقفنا العام، من أربعة جوانب رئيسية :

أولاً : إن الواقع الذي يفرض نفسه ويثقل علينا جميعاً، يتلخص في أن قضية الثورة العربية – تواجه أزمة كبرى، والقوى التقدمية التي تتمسك بأهداف تلك الثورة محاصرة ومشتتة. أما القوى الطبقية الممسكة بزمام السلطة والحكم، والتي تهيمن من فوق على المجتمع وحركته، أي القوى التي تصنع بالتسلط والقسر تاريخ هذه المرحلة وتوجه سياساتها العامة وعلاقات الوطن والأمة، فهي تصب بكل طاقاتها للمحافظة على ما هو قائم ولحماية سلطاتها ومصالح طبقتها واستغلالها، وتعمل بالتالي على تجميد حركة الجماهير وسحقها وعلى تعطيل تاريخ الأمة وتقدمها. إنها أصبحت وهي التجسيد الفعلي لحركة الثورة المضادة.

ولقد مشت حركة التحرر العربي في الماضي القريب، أي في المرحلة التي سبقت مرحلة الارتداد والتراجع في السبعينات، على طريق كان يطرح تباشير ثورة وطنية ديمقراطية، وأولى معطيات هذه التباشير كانت في تقدم الوعي الطبقي والسياسي لحركة الجماهير وتبلور أهداف نضالها وقدراً من التقدم في حركة اندماجها الوطني ودفعاً على طريق اندماجها القومي ووحدتها العربية، متجاوزة ما زرعته ظروف التخلف من نزعات طائفية وعنصرية وإقليمية. تلك كانت الركائز الأولى لثورتها الديمقراطية إلا أن ذلك التقدم ظل هشاً ولم يتصلب. إن شعباً يخرج من جمود قرون من التخلف والتجزئة والاستعمار، لا يكتشف طريق تقدمه بسهولة، وأياً ما تأجج نضاله فهو لا يصفي رواسب تلك التركة الثقيلة دفعة واحدة أو في مرحلة واحدة. كذلك فإن القوى والقيادات السياسية والثقافية التي تصدت لقيادة حركة الجماهير كطلائع لها لم تكن إلا في قليل منها، على مستوى المهمات المطروحة، وعياً وتنظيماً واستيعاباً لمعطيات تاريخ التقدم في هذا العصر. إن هذا التقدم الأولي ولو أنه اكتشف ملامح طريق للسير باتجاه الأهداف، فإن ما أعطاه من بنى جديدة في الأنظمة السياسية وفي صياغة علاقات المجتمع وقواه، لم يستطع الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات الكبرى، كالحروب وحركات الانفصال والانقلابات المضادة والردة، ولا في مواجهة الهجمة الامبريالية الجديدة.

ونحن اليوم نواجه هذا الواقع، ولا بدّ أن تواجهه القوى التقدمية بنقد متعمد يتناول جميع جوانبه ومقوماته : نقد للتجربة الماضية ومعطياتها، وتحديد لطبيعة التغيرات التي حصلت وعواملها ولطبيعة التطور الطبقي والسياسي والأيديولوجي للقوى المسيطرة والحاكمة، وطبيعة التغيرات التي حصلت على المستوى الشعبي، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وللصيغ التي يتبلور عليها الصراع الطبقي في هذه المرحلة… وأن تراجع على ضوء ذلك مواقفها وجميع علاقاتها وتحالفاتها واستراتيجيتها وتكتيكاتها، أي أن تمارس عملية نقد ذاتي صريحة ومعلنة، لتضع نفسها على الطريق الديمقراطي، وتعزز التحامها بقواها الاجتماعية وحركة الجماهير.

إن التناقضات الراهنة كبيرة وعلى جميع المستويات، ولكن الرهان على استفحال التناقضات وزيادة النقمة الشعبية وأنها بشائر ثورة، تفاؤل ساذج وهين. فالنقمة والتناقضات يمكن أن تحتد وتتفجر بأشكال مختلفة، ولكن هذه التفجرات لا تضعنا بالضرورة ومن ذاتها على طريق تغيير تقدمي وعلة طريق ثورة. فالثورة تعطي دائماً بوادرها ومؤشراتها، وللثورة قواها وطريقها. وما هو مبلور وجاهز، من حيث تركيب القوى والعلاقات، لا يعطي بعد تلك المؤشرات ولا يضع على تلك الطريق، ولو أن الواقع يطلبها ويطالب فيها. فالمطلوب أن يجهز كل شيء من جديد، قوى الثورة والتغيير وبرنامج حركة هذه الثورة الذي يحدد أهدافها وطريقها في التغيير.

إن تطورات الأوضاع الراهنة في الوطن العربي، بالنسبة للغالبية الغالبة من النظم العربية تقيم تناقضات كبيرة بين الحاكمين والمحكومين، وتعمق الهوة بين الطبقة السائدة فيها ومصالحها وأغراضها، وبين جماهير الشعب وتطلعاتها ومصالحها. ولكن القوى المتسلطة على الحكم، تعمل بكل ما تملكه من وسائل الهيمنة والسيطرة وبما تستمده بالإضافة لها من إمدادات خارجية، على التحكم بتلك التناقضات وتجميدها. وعلى تعطيل تفجرها، أو تركه يأخذ مسالك تستطيع السيطرة عليها. ومنذ أوائل السبعينات حتى اليوم وبالتحديد منذ أيلول الأسود ومذبحة الفلسطينيين في الأردن ومنذ رحيل عبد الناصر ورحيل استراتيجيته السياسية والقتالية التي حملت عنوان ” إزالة آثار العدوان ” مع الإصرار على أهداف التحرر الوطني للأمة العربية، بفعل قوى الردة التي حملت عنوان حركات التصحيح والإصلاح والانفتاح… تعيش المنطقة العربية عملية تعطيل منظمة لمبادراتها الثورية والتقدمية، وتسهم في هذه العملية قوى داخلية وخارجية، وتتدخل فيها عوامل عديدة، وتوظف لها أموال النفط والمساعدات الأجنبية، والأجهزة المتضخمة والمستشرية. وهو ليس تعطيلاً مؤقتاً للتقدم، بل هو ارتداد للوراء وتراجع عن إنجازات أساسية وتوجهات تقدمت إليها أمتنا بحركة جماهيرها العريضة، وهو عمل منظم ومخطط لتفتيتها وسحق إمكانات نهوضها من جديد. إن عملية الارتداد الساداتي، بكل قباحتها وفداحتها، ليست التعبير الوحيد عن التوجه السلبي ضد أهداف الأمة وحركة تقدمها، ولكنها أصبحت المرتكز الذي تعتمده الصيغة الجديدة للتحالف الرجعي، الامبريالي الصهيوني، لفرط عقد أية استراتيجية عربية سياسية كانت أم عسكرية أم اقتصادية، تنهض للتصدي للاستعمار الاستيطاني الممتد على الأرض العربية، أو تقف في وجه النفوذ الامبريالي الذي يبسط هيمنته ومصالحه في المنطقة.

إن الأمة العربية بكل ملايينها البشرية وطاقاتها، وبكل ما تسلحت به جيوشها من عتاد، تقف في ظل نظم التسلط والاستغلال والإقليمية السائدة، عاجزة لا عن التحرير فحسب، بل وعن التماسك ضد مسار التسوية الذي تشدها الامبريالية الأميركية إليه من خناقها، أي من طبيعة نظمها ومواقفها ومصالح طبقاتها الحاكمة وما تضفيه من أجواء وعلاقات.

وثروات الأمة العربية، نفطها ومواردها الكبرى، أموالها الطائلة التي تغرق المصارف الأوروبية والأميركية، إنها كلها لا توضع في خدمة تحرر الأمة أو لبناء قوتها وتقدمها، بل أصبحت، وفي الصيغ والمسالك التي تستخدم فيها، وكأنها بلاء على الأمة تسخر لخلخلة مجتمعاتها وإفساد حياتها وأخلاقها. ولإمداد الطبقات المتسلطة على الحكم فيها بالوسائل المادية الضخمة التي تمكنها من إحكام سيطرتها الموجهة ضد حرية الشعب وضد التقدم.

إن قضية الوحدة العربية التي كانت راية حركة الجماهير في المشرق العربي في الخمسينات، والتي ظلت ممسكة بها رغم النكسات والهزائم، توضع لا جانباً فحسب، ويحل محلها لا الصيغ والمشاريع الشكلية والحكومانية فحسب، بل ولتدفع الأمور على طريق التصادم الإقليمي والتمزق القومي، ولتعزز المصالح الإقليمية كما لم تكن من قبل، بل ولتأخذ عمليات تمزيق الوحدة الوطنية للمجتمع في كل قطر مجراها كبديل عن الاندماج الوطني الديمقراطي الذي يمهد الطريق للاندماج القومي ووحدة الأمة. ولتتهددنا بالتالي الصراعات الطائفية والدفع على طريق دويلات الطوائف، والتمزق الراهن في لبنان ليس تمزقاً في الوحدة الوطنية للبنان ومأزقاً لبنانياً، أو لبنانياً فلسطينياً أو سورياً، بل هو مأزق للقومية العربية وتحد كبير أمامها.

والاقتصاد الوطني، بعد أن قامت محاولات في عدد من الأقطار العربية، أعطيت بدايات ناجحة، لوضعه على طريق وطني واستقلالي موجه وعلى طريق تقدمية في التنمية تخرج به عن الطريق الرأسمالي المتخلف والتابع، يرتد اليوم متسارعاً إلى مواقع التابعية للنهج الامبريالي، ولتسود أنماط جديدة من النهب والاستغلال ومن التشكل الطبقي الطفيلي والهجين، ولننحدر كثيراً إلى الوراء بمقياس تقدم العالم، وليسود الطابع الاستهلاكي العام على المجتمع، ولتصبح الهموم المعيشية اليومية الشاغل الأول للقطاعات الواسعة من الشعب، ولتصبح استمرارية الدورة الاقتصادية والإنتاجية الداخلية تحت رحمة المساعدات الخارجية، ولتصبح الامبريالية قادرة على تجويعنا إن شاءت، ولتوضع كل مشاريع التصنيع والإنتاج والإصلاح الزراعي على الطريق الفاشلة والخاسرة.

والأخطر من ذلك كله واقع حياتنا السياسية، واقع نظم السيطرة والتسلط بشكليها الرجعي التقليدي والجديد الذي يزيف التقدم، وواقع أساليبها الاستبدادية في سحق شعوبها وتفتيتها لقواها الاجتماعية وفي تفكيكها للمقومات التي لا بدّ منها لبناء اندماج وطني وإرادة شعبية. فهي لا تزور الحياة الديمقراطية في شكليات مفرغة من كل محتوى ولا تلغي الحريات الديمقراطية فحسب، بل وتلغي الحياة السياسية أساساً، حيث لا يعود من مركز لاتخاذ القرار السياسي والتقرير في قضايا الشعب ومصائره والقوانين الناظمة لحياته، إلا في الدوائر المغلقة للسلطة ومن فوق الشعب، وفي صيغ من الأبوية والحق المطلق، هذا فضلاً عما يرسم لها ويخطط في الدوائر الامبريالية.

إنه واقع يعكس أمامنا صورة للتمزق والارتداد لا للوحدة أو التوجه باتجاهها، صورة لضياع الحرية والانتكاس لمواقع التأخر لا للتقدم أو الدفع على طريقه. إنها ليست الصيغ التقليدية للتخلف التي جهدنا طويلاً للخروج منها، ولكنها صيغ جديدة ترد إلى التأخر من خلال تفتيت الكيان الوطني ذاته وسلبه أي مقوم ديمقراطي، ثم هناك الأرض العربية المحتلة وامتداد الاستعمار الاستيطاني فيها وشعب فلسطين يقارع أبشع أنواع التسلط الكولونيالي على أرض وطنه. وهناك الامبريالية تبسط هيمنتها من جديد في المنطقة وتهدد بالتدخل العسكري لحماية ينابيع النفط العربي، بل وتدخل في قلب العديد من نظمنا وسياساتها، وتقيم قواعد عسكرية لها وتقيم أحلافاً جديدة تدور في فلك مخططاتها الدولية.

إن هذا كله إذا كان يطالب بالثورة والتغيير فهو يتطلب بناء قوى هذا التغيير، ويطرح عليها مهمات الثورة العربية كلها من بداياتها، كثورة تحرر وطني وتصد للامبريالية، وثورة تحرر سياسي واجتماعي، وثورة وحدة قومية، أي يطرح مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية بجميع مهماتها، وبدءاً من مقوماتها الأولية.

ثانياً : إذا ما عدنا وكررنا التأكيد على أن الواقع العربي يطالب بتغيير فوري، فإن ما عرضناه ظل وسيظل يصبّ في اتجاه واحد، وهو أن ثورتنا العربية مطالبة بأن تمتلئ بمهمات الثورة الوطنية الديمقراطية. وتلك الثورة بما تعنيه من تعدد المراحل وتداخل المهمات، وما تفترضه من نهج ديمقراطي في بناء قوى هذه الثورة وتحالفاتها، وفي بناء قاعدتها الاجتماعية والسياسية وحلفها الطبقي التاريخي، وفي السير على طريق تحقيق مهماتها، فإنها تطالب مقابل ذلك بمنهج استراتيجي عام، أي ببرنامج عمل تلتقي عليه القوى والأحزاب والأفراد الذين تتوجه قناعاتهم السياسية والاجتماعية، أي أيديولوجياتهم باتجاه أهداف هذه الثورة، ويجدون فيها تعبيراً عن مصالحهم وأهدافهم.

وإذا كنا لا نسمي ثورة إلا التغيير الجذري باتجاه التقدم، تغييراً يتواصل ويصعد باتجاه المستقبل، فإن حركة الواقع العربي كما هي مطروحة أمامنا، لا تعطي بعد رصيداً كبيراً لتوجه مؤكد باتجاه تلك الثورة، لا في مؤشرات التبلور الاجتماعي ومعطيات الصراع الطبقي الراهن وما هي عليه من جمود وتشتت، ولا في صيغ التشكل السياسي والتنظيمي لقوى الديمقراطية والتقدم وما هي عليه من ضعف وتعثر وتبعثر. إنها قوى بحاجة لإعادة صياغتها وبناء قوتها وعلاقاتها، تلك هي المقدمة التي لا بدّ منها كمدخل لاستراتيجية الثورة العربية.

فلكي لا تظل المهمات والأهداف حلماً وآمالاً وتصورات لا بدّ أن تتجدد حركة الواقع باتجاهها، أي لا بدّ أن تأخذ رصيدها من الصيغ التي تتبلور عليها الصراعات الاجتماعية والسياسية وما يتشكل على أساسها من قوى وعلاقات، ومن استراتيجية حركة تلك القوى وفعالية نضالها وجدواه. وإذا ما أكدنا على ضرورة تحليل هذا الواقع والتوجه إليه بنقد متعمق، فذلك لا يقف عند حدود كشف العوامل السلبية وإدانتها، بل ويهدف بالدرجة الأولى للكشف عن الرصيد الحقيقي للتقدم في سبيل صياغة قواه والدفع بحركته، وهي حركة رصيدها ولا شك النهج الديمقراطي. إن القصور أو التقصير في هذا النهج كان الثغرة الكبرى في حركة الثورة العربية كثورة وطنية وقومية، ولا بدّ أن يشق طريقه بشكل قاطع في هذا المجال، أي مجال التنظيم والعمل السياسي، فهو الضمانة التي لا بدّ منها وهو السبيل لنقل الصراع الاجتماعي من صيغه البدائية والمتخلفة إلى صياغات طبقية وصيغ سياسية متقدمة، إنها الطريق الذي تلتقي عليه القناعات وتتخاطب العقول وتتعامل المنافع والقوى والإرادات، وهي ضمانة لا تأتي هكذا عفواً، ولا تقدم كمجرد مطالب ننادي بها، بل هي جهد دؤوب لا بدّ أن يتجسد في تركيب القوى وتعاملها الداخلي، وفي تعاملها مع بعضها ومع الواقع أيضاً، فهي عملية نضال لا تتوقف، بل ولعلها من أصعب عمليات النضال وأكثرها ضرورة واستعجالاً.

فالثورة الوطنية الديمقراطية، شأنها شأن أية ثورة، إنما تطالب أيضاً بأيديولوجيتها وقيادتها السياسية، أي تطالب بنظريتها وما تعكسه هذه النظرية على الواقع العملي كدليل له، وتطالب بتنظيمها السياسي، مثلما تطالب باستراتيجيتها. وقد يبدو أننا نعكس الصورة ونقلب الموازين عندما نضع الاستراتيجية المشتركة قبل الأيديولوجية الواحدة. فالواقع الذي يرتسم أمامنا من هذه الناحية يتلخص في أن التنظير والتمهيد النظري مازال متخلفاً عن إعطاء الدليل الموحد وعن النزول به في تصورات نظرية كاملة ومشتركة لحركة الثورة وقواها. فالواقع في هذا المجال هو واقع التعدد، وليس لنا في ذلك خيار، إنه أمر يرتبط بالشروط التاريخية والاجتماعية لتطورنا الثقافي العام، وباختلاف صيغ تشكل تلك القوى وتاريخها وتطورها وحركة تفتحها على الفكر العالمي ونضجها. فالواضح إذن أن هناك نقاط تقاطع وتلاق بين تيارات أيديولوجية مختلفة وبين منطلقات نظرية غير موحدة، وهي تتحدد في التلاقي على أهداف استراتيجية كبرى وعلى الكثير من مضامين هذه الأهداف.

إن وضع شروط وبرنامج اللقاء الاستراتيجي عبر الحوار الديمقراطي، والإصرار على المبدأ الديمقراطي في التعامل والتنافس، هو الذي ينقل عملية الصراع الأيديولوجي، من أطره المغلقة ومن عمومياته وتجريداته، ليضعه أمام اختبارات الواقع وأمام اختيارات محددة لا بدّ أن يجيب عليها كل تيار من تلك التيارات الأيديولوجية. ثم إن هذا الواقع الاجتماعي والطبقي المبعثر الذي تتوجه إليه، والذي لم يأخذ بعد صياغته المتوجهة نحو المستقبل، والذي نطالب أنفسنا بدفع حركة صياغته هذه وعياً وتنظيماً، وما يفرضه ذلك من تعدد المهمات والمراحل، وما يقابله من حملات كبرى ومركزة من القوى المعادية ضد حركة التقدم وضد الديمقراطية، إن هذا كله لا يطرح أمامنا أيديولوجية طبقة واحدة، ولا أيديولوجية حزب واحد، كما تذهب إليه مقولات بعض القوى الثورية أو التقدمية، بل يطرح أيديولوجية تحالف طبقي وتجمع فئات اجتماعية منظمة وأحزاب، ويضع أمامنا استراتيجية نضال جبهوي للقوى الوطنية الديمقراطية. وإذا كانت هذه الاستراتيجية النضالية والهادفة، مطالبة في النهاية، ولتكون ثورة تاريخية، ولتبني نظامها ودولتها، بأن تقدم نظريتها وتنظيمها السياسي، فإنهما لا يلفقان تلفيقاً، ولا تستعار صياغتهما من الغير أو تنقل. ولن تقول لحركة النضال أن تتوقف وللثورة أن ترجئ التغيير، بانتظار ان يأتي الفيلسوف أو المنظر الذي يمهد لها الطريق ويعطيها كتابها.

إن المنهج الجدلي في التفكير وإن المنظور الاشتراكي العلمي في فهم حركة التاريخ وتحديد صيغ التغيير الاجتماعي، يقدمان لنا جميعاً منطلقات أساسية تساعدنا على تحليل الواقع العربي وفهمه، والدفع بحركته، ولكن من الواقع أيضاً أن ذلك المنهج والمنظور، لم يصلا على يد منظرينا وقوانا المنظمة إلى صياغة أيديولوجية عامة مطابقة لحركة التقدم العربي، تستطيع الانتقال بها إلى الحس الجماهيري العام.

والصحيح أن الحزب السياسي هو تعبيراً أيديولوجياً أيضاً، وهو الإطار لبلورة الصياغة الأيديولوجية التي يشترك بها أعضاؤه لتصنع اندماجهم التنظيمي ووحدتهم. ذلك أمر لا بدّ منه، ولا يكون حزباً بدونه. ولكن الحزب الممثل للطبقة، والحزب الذي يحمل أيديولوجية طبقة بذاتها، غير موجود هنا على أرض الواقع، والموجود في الساحة قوى سياسية تقدمية تنظمت بصيغ حزبية، وقياداتها في غالبيتها طلائع مثقفة من البورجوازية الصغيرة، وهي من حيث تركيبها الاجتماعي، وتوجهها الشعبي، تخاطب كل واحدة منها عدة طبقات وفئات اجتماعية، وهي أي الأحزاب على تعددها وتنوعها تكاد تتوجه كلها إلى الفئات والطبقات الاجتماعية ذاتها ومن هنا فهي ولو أنها لا تجمعها وحدة أيديولوجية، فإن تركيبها وهذا التركيب من حولها يقيم بينها قرابات أيديولوجية، يمكن أن تدفع بها شوطاً أكبر نحو التلاقي…

والواقع الاجتماعي من حولها يقدم لها في قوى وطبقات إنتاجية وفئات اجتماعية، فليس العمال والفلاحون وحدهم أمامها، بل وهناك قوى اجتماعية لا يتحدد تشكلها بمقاييس الدورة الإنتاجية وحدها، ولها مكانها ودورها الفعال في حركة النضال الوطني الديمقراطين من طلاب ومعلمين وموظفين ذوي دخل محدود ومن صغار الكسبة ومن النقابات المهنية والتنظيمات النسائية، وهي مجال رئيسي من مجالات نشاط القوى والأحزاب السياسية.

إن هذا الواقع، والمصالح المشتركة لهذه الطبقات والفئات الاجتماعية في التغيير، ومصالحها في الدفع على طريق أهداف الثورة، يفترض صيغة تحالف واستراتيجية تحالف، وفي هذا المسار فإن الوحدة الأيديولوجية لا تأتي كافتراض أولي، أي في المقدمة، بل يدفع على طريقها من خلال العمل المشترك والنضال المشترك. والمطلوب اليوم من الأيديولوجية، تلك القناعات المشتركة والكافية لبناء تلك الاستراتيجية في صياغة ذلك التحالف التاريخي، أي الكتلة الجماهيرية العريضة التي تدفع للتغيير الديمقراطي. وإن التلاقي على الأهداف الاستراتيجية الكبرى للثورة العربية ومضامينها، وعلى المسار الديمقراطي، كافيان لوضع تلك الاستراتيجية. ثم إن الرأي العام نفسه أصبح يعطي تعريفاً للقوى التي تسير في هذا الاتجاه، ويعرفها في أنها قوى تقدمية وقوى وطنية ديمقراطية. بل وأن أكثر هذه القوى أصبحت تعرف بعضها وتتعارف وتتوجه إلى الناس من خلال ذلك، إن هذه الهوية الوطنية الديمقراطية هي أكثر انطباقاً على تيارها العام من هوية ” اليسار ” التي تعطي أيضاً لها. أنا في اليسار ولا شك من حيث أنها قوى معارضة تعارض هذا الواقع ونظامه السياسي والاجتماعي وتعارض النظم القائمة، ولكن هذا التحديد يبقى قاصراً كما يقيم التباسات أيديولوجية بينها. والكتاب الغربيون وصحافة الغرب يطلقون عليها أحياناً اسم الأحزاب أو التيارات السياسية العلمانية، وهي في الواقع علمانية، من حيث ان العلمانية قاعدة أساسية من قواعد التفكير الديمقراطي والتنظيم الديمقراطي للدولة والمجتمع، ومن حيث أنها تعارض مذهبة الدولة وتقول بالاندماج الوطني والمساواة بين المواطنين وتقف ضد النظم الطائفية وأنظمة الحق المطلق.

ونخلص من هذا كله إلى التأكيد من جديد على أن البرنامج الاستراتيجي المشترك الذي يحدد المهمات النضالية المرحلية منها والبعيدة المدى ويرسم طريق تحققها ويحشد القوى التي تعمل لها، وأن هذا النهج الاستراتيجي في العمل الوطني والقومي بل والعالمي، والذي لا يحصر في إطار أيديولوجية واحدة وجاهزة، هو المطلوب إنجازه والتلاقي عليه من منطق ديمقراطي يحيط بتعدد التيارات الأيديولوجية ويصوغ طريق تفاعلها وتلاؤمها مع حركة النضال وهو يتقدم، ومع معطيات الواقع وهو يبلور صراعاته الطبقية ويتغير.

هذا البرنامج الاستراتيجي لا يمكن أن تصوغه وتلتقي عليه بالطبع، إلا قوى على تقارب أيديولوجي، وتجمعها مصالح وأهداف مشتركة. فقوى التقدم أي القوى الوطنية الديمقراطية المتوجهة من منظور اشتراكي علمي، هي التي تستطيع أن تواصل مساراً استراتيجياً مشتركاً. ولكنه هو برنامج لحمته الديمقراطية، إذا ما طرح بالأساس التلاقي والعمل المشترك للقوى التي تجمعها وحدة الهدف الاستراتيجي، فهو يطرح أيضاً التلاقي المرحلي، ومن خلال المطالب الديمقراطية نفسها، مع كل القوى التي تدخل ساحة العمل الوطني وتطالب بالتغيير في هذا الاتجاه وتقبل بالاحتكام للمبدأ الديمقراطي، أي الاحتكام للشعب في إطاره الوطني العام ولإرادات هذا الشعب.

إن هذا المبدأ لا بدّ أن يتأكد منذ البداية لا في صيغة العلاقة والتعاون بين القوى ولا في علاقاتها مجتمعة أو فرادى مع القوى الاجتماعية وانفتاحها عليها فحسب، ولا في مواقعها مجتمعة أو فرادى ضد نظم الاستبداد وقوى الاستغلال والقوى المعادية للديمقراطية فحسب، بل وفي طبيعة تكوين القوى الفكري والتنظيمي، فلا بدّ أن تكون أيديولوجيتها مطابقة للفكر الديمقراطي ومتمثلة له. ولا بدّ أن يظل موقفها قاطعاً تجاد نظم الاستبداد والاستغلال فلا تقبل تحالفات ولو مرحلية معها ولا جبهات. وما لم تكن هذه الضمانات متوفرة فمن العسير الوصول إلى بناء تحالف استراتيجي بين هذه القوى، ومن هنا يأتي التأكيد على أن الديمقراطية طريق وغاية، وأنها هي القاعدة المشتركة الأولى التي تبني عليها القوى التقدمية استراتيجيتها في التغيير.

والأخذ بالنهج الديمقراطي يعني بالضرورة أيضاً، أن الديمقراطية لا تطلب لقوى التقدم وأحزابها وحدها، بل هي ديمقراطية المجتمع كله والديمقراطية للجميع. فبالأساليب الديمقراطية لا بدّ أن تعمل لتكون إرادة قوى الشعب العاملة وإرادة غالبية الشعب معها ولتكسب مواقعها في مواجهة القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى… كذلك إذا ما تعثرت حركة قوى التقدم والاشتراكية، أي القوى التي تعمل لإنجاز مهمات ” الثورة الوطنية الديمقراطية ” كمدخل إلى الاشتراكية. ولم تقو على أن تمسك بزمام المبادرة الجماهيرية العامة، وأن تتقدم لقيادة حركة التغيير، فإن المنطلق الديمقراطي يطالبها بأن لا تتحول لقوى تعطيل لاحتمالات التغيير الشعبي الذي يمكن أن تتقدم إليه قوى لا تلتقي معها على أهدافها الاستراتيجية كلها، إذا جاء هذا التغيير يحمل لها ضمانة حرية وجودها ونشاطها وحرية فكرها وفعلها وتفاعلها مع الشعب وقواه الاجتماعية والسياسية، أي يحمل لها الحدود الأولى من الديمقراطية. إن أي تغيير بهذا الاتجاه لا يأخذ من حركة التقدم وقواها، بل يمكن أن يأتي تمهيداً لها، ويعطيها فرصاً أوفى للعمل والنضال. والواقع أن انعكاسات سياسات نظم الاستبداد والاستغلال الراهنة على قطاعات واسعة من الشعب وعلى كثير من مجالات حياتها الاجتماعية كفئات وأفراد، وعلى حياة جماهير الشعب وحرياتها ومصالحها، يدفع بالغالبية الكبرى في اتجاه المطالب الديمقراطية. ولكن ما أن توضع مسألة الديمقراطية وتلازم الحرية السياسية مع الحرية الاجتماعية، على محك الواقع وعلة طريق الأهداف، أي كعملية تحرير وكحريات تؤخذ بالنضال ولا تعطى من فوق إلا وتطرح البرنامج الاستراتيجي وطريق التغيير الثوري، وهذا ما لا تستطيعه إلا قوى التقدم والاشتراكية، وهي القادرة على الاستمرار فيه حتى النهاية.

ثم إن التلاقي الاستراتيجي لا يكفي له الأخذ المشترك بالأهداف العامة، بل ولا بدّ أن يصل الحوار بين قوى التقدم من منظمات سياسية وأفراد، إلى إعطاء مضامين تلك الأهداف وطريق السير في النضال من أجل تحقيقها، وهذا ما لا يقف عند حدود الأخذ بالمبدأ الديمقراطي، بل لا بدّ وأن يوجه إلى الأهداف الاستراتيجية للثورة العربية كثورة واحدة قومية واشتراكية. فلا يكفي مثلاً أن نقول جميعاً بالوحدة العربية كهدف استراتيجي كبير، بل لا بدّ أن نلتقي على مضامينها القيمة والاجتماعية، ولا بدّ أن يكون الهدف الوحدوي مرسخاً منذ البداية في تكوين تلك الأحزاب والقوى وفي فكرها وسياساتها. ولا يكفي أن نقول أن الوحدة ضرورة بل لا بدّ ان نضع حركة الواقع ومسار تغييره في هذا الاتجاه، وأن ترسم الاستراتيجية منذ البداية على أساس البعد القومي. وأن تصاغ التحالفات وتأخذ امتداداتها في هذا الاتجاه أيضاً، ولا بدّ أن تقدم مصلحة الوحدة دائماً فوق المصالح الإقليمية والحزبية. والمصالح الحزبية والفئوية هي المطالبة بأن تتوافق مع قضية الوحدة، وأن تكون مستعدة دائماً للتجاوب مع الفرص التاريخية التي تتاح للوحدة. إن تخلف المصالح الفئوية وتخلف التكوينات الحزبية الخاصة عن تقدم حركة الجماهير باتجاه الوحدة، في المراحل التي مضت من نضالنا القومي، وضع قوى التقدم في مرحلة تاريخية فاصلة من مراحل تحررنا الوطني القومي، على طريق التصادم، مما أوقع بالتالي لا بالوحدة وفرص الوحدة فحسب، بل وأضعف قوى التقدم ومزقها وساعد قوى الردة والانفصال وعزز قيام نظم الإقليمية والاستبداد. وكان كاشفاً لتخلف حركة الجماهير عن اتجاه التقدم، بل لتخلف القوى السياسية التقدمية عن استيعاب المرحلة التاريخية وعن أن تكون تجسيداً لها وتطابقاً معها. وما يصح بالنسبة للهدف الوحدوي، ينطبق على الهدف الاشتراكي أيضاً، وعلى القبول المشترك بالطريق الديمقراطي لتحقيق الاشتراكية.

ولتعميق هذه المضامين وتفصيلها يمكن أن يتواصل الحوار لكي لا تبقى الاستراتيجية عند حدود الخطوط العامة، وأن التلاقي على الأرض الديمقراطية للعمل، وعلى أهداف الثورة العربية كثورة وطنية ديمقراطية ذات منظور اشتراكي. كل ذلك كافٍ ليصل بالحوار لا إلى برنامج الحد الأدنى، وإنما لبرنامج تصور استراتيجي وتغيير.

وإن مواصلة الحوار، تعزز التقارب، وتصنع تلاحم القوى، وتدفع على طريق صياغة جديدة لوحدة أداة الثورة، ولكن هذا المطلب لا يوضع بداية، ولا يفرض على الواقع قسراً، والواقع هو واقع تعدد اتجاهات قوى التقدم ومنظماتها، والتحالف الجبهوي الاستراتيجي هو الممكن اليوم، وهو محك الاختبار للاتجاهات والقدرات، وهو نفسه سيعطي ثماره بمقدار ما يتقدم وما يقوى على الفعل، وبمقدار ما يتوضح من خلال الممارسة والعمل ما يصنعه من تقارب، وما يذيبه من فوارق وما يوحد من أفكار.

والحوار يبلغ غايته كمقدمة للعمل عندما يصل إلى صياغة الموقف الاستراتيجي المشترك وعندما تتحرك قوى التقدم من خلال هذا التلاقي والتنظيم، لتحلال مواقعها معاً في قلب المجتمع وصفوف جماهير الشعب، تحرك نضالها وتقود مواقفها ضد أعداء هذه الثورة. ومعركتنا مع القوى المضادة للثورة هي معركة سياسية أولاً ولكنها معركة أيديولوجية أيضاً، والمعركة الأيديولوجية يمكن ان تقاتل فيها القوى من موقع موحد ومن مواقع متعددة.

* * *

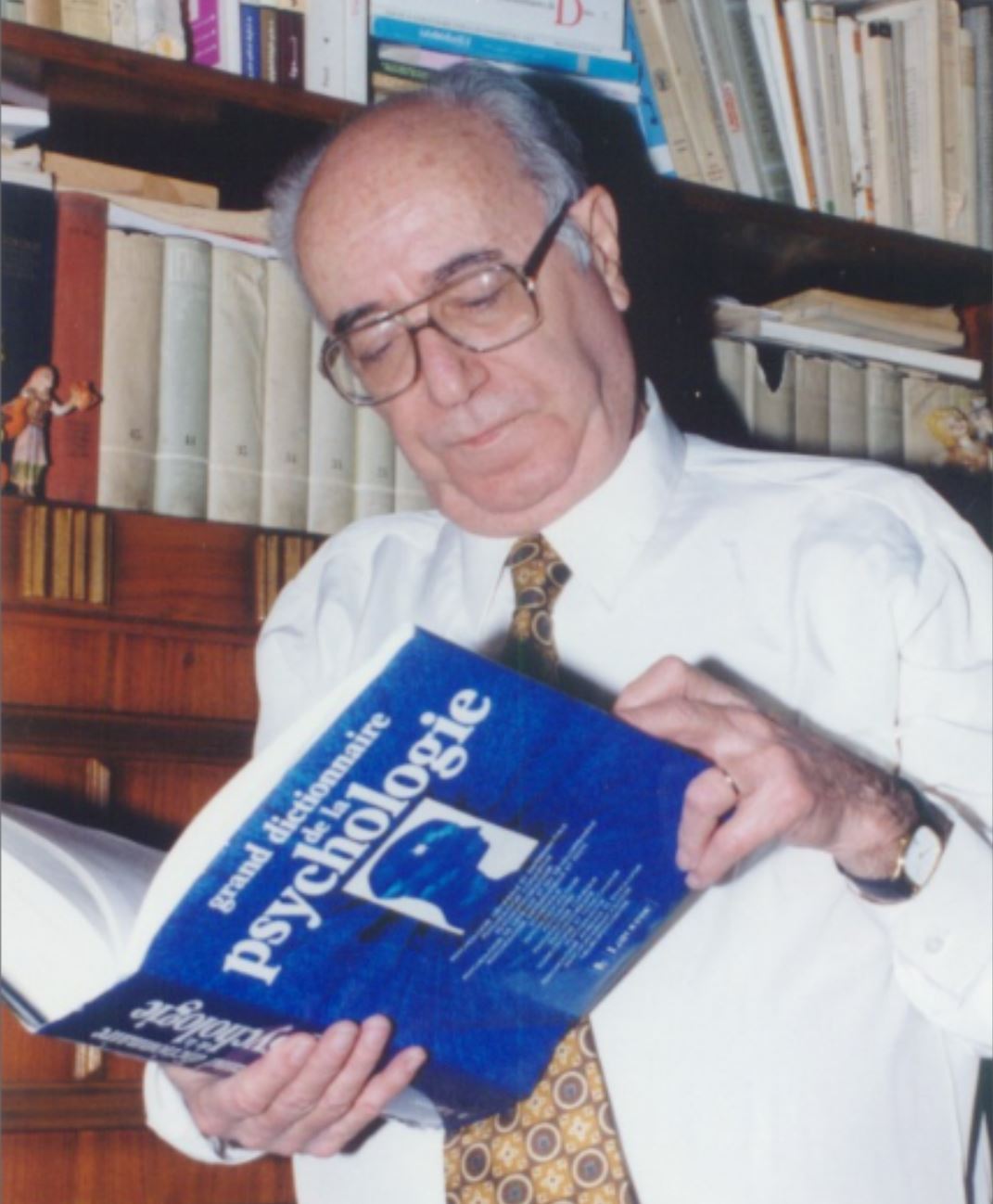

د. جمال الأتاسي ( 1922- 2000)

دكتوراه في طب النفس والعقل ، أحد مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وأمينه العام

يتبع.. الحلقة الثانية عشرة: الحوار الديمقراطي كطريق لتحديد موقف مشترك (2/2)

التعليقات مغلقة.