الحوار

مقدمة العمل والديمقراطية،

غاية وطريق

والثورة العربية

مازالت ثورة وطنية ديمقراطية

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي د. جمال الأتاسي

في سورية 1979

الحلقة العاشرة: التقدم الديمقراطي ثم الانكفاء في حركة الجماهير

لقد قلنا ونعيد أن حركة النضال العربي في الماضي قد أعطت مؤشرات وأعطت تقدماً على طريق الثورة الوطنية الديمقراطية ثم انكفأت. والمعيار الحقيقي للتقدم الذي يمكن أن نستخلصه منها هو معيار ديمقراطي، أي مقدار تقدم الوعي الشعبي العام كوعي سياسي واجتماعي، ومبلغ ما تقدمنا على طريق نقل مراكز اتخاذ القرار السياسي في المواقف الأساسية والمصيرية إلى القاعدة الشعبية الوطنية لتكون لها إرادتها الجماعية وأهدافها الجماعية التي تناضل في سبيلها. والواقع أن تلك الصياغة المحددة لأهداف الثورة العربية كقوة تحررية وديمقراطية واشتراكية ووحدوية، كما ترفعها شعارات لها القوى والأحزاب الوطنية التقدمية، إذا ما أخذ بها طرف قبل غيره في مسار العمل السياسي والتشكل الحزبي في هذه الساحة أو تلك من ساحات العمل العربي، القطري والقومي، فإن ذلك لا يغير من واقع الأمر، وهي أنها ما جاءت إلا تعبيراً عن تطلعات تاريخية تقدمت إليها حركة الجماهير عبر تجربة نضالها الوطني التحرري، بل إن هذه الأهداف ما أخذت بعدها الواقعي إلا عندما اندفعت إليها حركة الجماهير، كمطالب محددة تطالب بإنجازها وكمهمات أساسية تضعها أمام القيادات السياسية المتقدمة، بل وتفرضها أحياناً عليها.

فحركة الجماهير في سورية مثلاً هي التي سبقت إلى الوحدة بين مصر وسوريا وفرضتها كإرادة شعبية عامة، على القيادات السياسية القائمة، وكمهمة مستعجلة منذ عام 1956 وإلى أن تحققت الوحدة عام 1958. ذلك أنها أخذت دورها في المبادرة التاريخية منذ أن ملكت قدراً من المشاركة الجماعية والممارسة الديمقراطية، وكذلك كان الأمر في الموقف من الانفصال من عام 1961 إلى عام 1963، فحركة الجماهير بمبادراتها النضالية والديمقراطية المباشرة منها أو عبر المنظمات الشعبية والتنظيمات السياسية الجاهزة أمامها، وباستيعابها المباشر أيضاً في حياتها وعلاقاتها لما أصبحت تحمله الوحدة من معطيات للتقدم وللتحرر السياسي والاجتماعي ومن تجاوز للتمزق وتحقيق للاندماج الوطني في إطار استكمال مقومات الوجود القومي للأمة، حاصرت الانفصال وحكمت عليه بالسقوط من قبل أن تأتي حركة 8 آذار لتسقطه ثم تدور من حوله وتنكفئ عن إنجاز المهمة التي أرادتها لها الجماهير. فإذا كان هناك من رصيد فعلي يعطي للأهداف المعلنة والشعارات المرفوعة، فإن الرصيد الذي أعطته حركة الواقع وهو يتغير، وحركته من خلال نهوض وعي سياسي شعبي ومشاركة شعبية ديمقراطية، ولو أن وسائل تعبيرها المنظم كانت محدودة وقاصرة. ذلك كله كان من المطلوب أن تستوعبه القوى والأحزاب التقدمية في حينه وأن تسد ثغراته من جهة، وأن تستوعب معطياته ومؤشراته وتدفع به إلى الأمام، لا أن تتركه على عفويته وعرضة للعزوف والارتداد. ولكن تخلف القيادات الثقافية والسياسية لتلك القوى عن استيعاب حركة هذا الواقع، وعن تطوير أيديولوجيتها، أي معتقدها السياسي والاجتماعي، في تطابق مع معطياته ودفعاً بها إلى الأمام، ثم تخلفها بالتالي عن صياغة استراتيجية مطابقة للتحرك باتجاه أهداف الجماهير، قد فوتت حرمة التقدم الكثير من الفرص التاريخية، ليفلت منها زمام المبادرة وتمسك به قوى التسلط والارتداد. والأنكى أن قوى التسلط والارتداد، في عناصرها المدنية والعسكرية، ما قامت في كثير منها إلا من داخل ما يسمى بقوى التقدم، مدللة لا على هشاشة تقدميتها فحسب، بل وعلى عدم التطابق بين تركيبها الاجتماعي وما تعلنه من أيديولوجية وأهداف.

ونحن جميعاً أبناء ذلك الجيل، أي الجيل الذي دخل المعترك السياسي في الخمسينات وما بعدها، أفراداً كنا أم أحزاباً، مشتركين في العمل السياسي المباشر أو مساهمين بأفكارنا وأيديولوجيتنا أو عن طريق الشعر وما يسمى بالأدب الملتزم والفن، قادة أحزاب أو قادة نقابات وفئات اجتماعية ومصالح وإدارات، إننا نحمل جميعاً مسؤولية ذلك القصور وعدم الكفاية في مواصلة مسيرة التحرر والتقدم وتمكين قوى الارتداد. وتحمل مسؤوليته قبل غيرها التيارات الحزبية التي حملت راية التقدم وشعارات الحرية والتحرر والاشتراكية، وهي على الصعيد العربي العام، تيارا الأحزاب القومية التقدمية والأحزاب الماركسية، واللذان أصبحا وفي المشرق العربي بخاصة ثلاثة تيارات، وهي بالتحديد : تيار الماركسية العربية والشيوعية، وتيار البعث العربي الاشتراكي، والتيار الوحدوي الناصري، على اختلاف تشكلاتها الحزبية وأطرافها وتفرقاتها، وما تشعب عنها من شراذم وشلل، إن قصور استيعابنا لمسألة الثورة الوطنية الديمقراطية كلها وما تطرحه أمامنا من مراحل ومهمات، بل وإن تهاوننا في أولوياتها الديمقراطية وما تطالب به من صيغ في العمل والعلاقات وفي الفهم وفي التعامل، وفي قبول التعدد والتنوع والاحتكام للإرادة الجماعية وإرادة الشعب، كان من العوامل الرئيسية فيما تعثرت به تلك الحركات أو التيارات، سواء في صياغة حزبها أو حركتها السياسية، أو صياغة علاقاتها مع بعضها وتحالفاتها المرحلية أو الاستراتيجية، أو صياغة علاقاتها مع جماهير الشعب، ومع قواه الطبقية وفئاتها الاجتماعية، كما وأنه كان من العوامل الرئيسية في فلات زمام المبادرة من يد الحركة الشعبية الوطنية، وفي تشكل نظم الاستبداد والردة على اختلاف ألوانها، وفي العودة إلى مواقع الإقليمية والتخلف والعجز. إننا نحن في تصوراتنا وتجاوزاتنا، وفي قصور برامجنا وتصميمنا الديمقراطي، جعلنا من تيار التقدم الذي صعد، قشرة سطحية وضعيفة حطمتها بسهولة حركات الارتداد والهزائم والنكسات، وهذا أمر لا بدّ من استيعابه لنقدر على تجاوزه، وعلى أن نضع أنفسنا على طريق التقدم، وهذا ما لا بدّ أن نتعمق في نقده واستخلاص دروسه، إذا لم نرد أن نهرب من مسؤولياتنا فنلقيها على التآمر الامبريالي والرجعي وعلى الأقدار والقوى الخفية.

إننا وإنصافاً لتاريخ أمتنا ومعطبات تقدمها، لا بدّ من الاعتراف أن ما يسمونه بالرعيل الوطني الأول، أو ذلك الجيل من القيادات السياسية البورجوازية التي قادت العمل الوطني والقومي في المراحل الأولى، ومنذ الخروج من العهد العثماني ودخولاً إلى مراحل النضال الوطني ضد الاستعمار الغربي وأنظمة الانتداب، كانت في العلاقات السياسية التي أقامتها فيما بينها من خلال ترابط مصالحها الطبقية، وفي علاقاتها مع الواقع الشعبي والاجتماعي ومتغيراته، كانت أكثر انسجاماً مع مرحلتها وعصرها من انسجام جيل ثوراتنا وثوريينا الجدد مع عصرهم ومع معطيات تقدم الوعي السياسي لجماهير شعبهم وتقدم العلاقات والقوى الاجتماعية. ذلك أنها، وحتى في صيغ التعسف والاستغلال التي أقامت عليها سياساتها ونظمها، كانت أكثر ديمقراطية (إن صحّ التعبير)، وأكثر احتكاماً لحركة الواقع وإرادات قوى الشعب، كما أن إرادات القوى الشعبية كانت أكثر فعلاً فيها. ولقد أقامت صيغاً في العمل السياسي وفي الاندماج الوطني لمختلف طوائف الشعب أعطت دفعاً إلى الأمام. وهي ولو أنها جسدت دكتاتورية طبقة وقسريتها واستغلالها، وكانت رخوة في مواقفها الوطنية تجاه الاستعمار، فإنها كانت محكومة بقواعد في العمل الوطني وفي الارتباط الاجتماعي، لم تجعل منها سداً في وجه التقدم، لقد كان طابعها العام المحافظة ولكن الصيغ الدستورية والسياسية التي أقامها نظامها، كانت مدخلاً للقوى الشعبية والسياسية المتشكلة في معارضتها ومن خلال التطلع إلى التغيير باتجاه المستقبل، ولأن تمسك بمهماتها كمهمات ثورية وطنية. ثم إن ذلك القدر المحدود من الليبرالية السياسية الذي أتاحته نظم البورجوازية التي جاءت للحكم بعد الاستقلال، ومع كل ما حاولت أن تستعمله من وسائل وأدوات لبسط نفوذها وحماية مصالحها وستغلالها، فسح مجالاً لتشكل قوى سياسية جديدة تناضل للتغيير، كما أصبحت القطاعات الشعبية بفئاتها الناشطة سياسياً من عمالية وطلابية ذات فعل وتأثير وقامت مراكز لاتخاذ القرار السياسي واتخاذ المواقف في مواجهة السلطة ومعارضاتها على الصعيد الجماهيري العام، كثيراً ما كانت تفرض نفسها على السلطة في سنّ التشريعات وإدخال تبديلات في السلطة والحكم. بل واستطاعت أن تحرك ضد السلطة بعض قطاعات هيمنتها نفسها بما فيها قطاع الجيش وقطاع التعليم. كما أفسحت المجال لنقل الصراع على السلطة إلى مستواه السياسي والاجتماعي، كصراع طبقات وصراع مصالح واتجاهات سياسية، ولتقوم معارضة يسارية في اتجاهات أكثر جذرية، ولتتقدم مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية ولترتفع شعارات الاشتراكية ولتأخذ القضية الوطنية أبعادها الصحيحة من حيث كشف روابط الاستغلال والنظام الرأسمالي بالتابعية للامبريالية وأسواقها وسياساتها وأحلافها وقروضها.. ويكفي أن نتذكر بهذا الصدد ما كان عليه مسار العمل الوطني التقدمي في سورية منذ نكبة فلسطين الأولى مروراً بمراحل الانقلابات العسكرية التي ما كانت تدوم. وإذا ما وقفنا على سبيل الاستشهاد عند الصورة التي صعدت بها حركة الجماهير عام 1954، بعد إسقاط الدكتاتورية العسكرية بحركة انقلابية أمسك بها تحالف وطني عريض، وتابعنا شعارات العمل الوطني التي شقت بها الطريق حركة الجماهير وعلى رأسها تلك التيارات الحزبية الوطنية، والمهمات التي تقدمت لحملها وصياغتها في مواقف ومطالب محددة. لوجدنا أنها كانت تطرح على أرض الواقع مهمات الثورة الوطنية في تداخلاتها، وفي أبعادها القومية الوحدوية، وأبعادها الاشتراكية أيضاً. فمطالب الحريات السياسية العامة والمطالبة بالاعتراف بمشروعية الأحزاب التقدمية وحرية حركتها وتنظيماتها ونشرها وصحافتها، كانت تمشي جنباً إلى جنب مع مطالب التحرر الاجتماعي والحريات النقابية واستكمال السيادة الوطنية والالتزام بقضايا التحرر القومي على مستوى الوطن العربي، ثم إن قضية الديمقراطية لم تعد أشكالاً وصيغاً شكلية تعطى وتمنح أو مجرد نصوص دستورية وقانونية، بل أخذت طريقها كعملية نضال تحرري وتحرير لمواقع شعبية وفئات اجتماعية واسعة من هيمنة قوى الاستغلال والتسلط ومن هيمنة البورجوازية المدنية والريفية الحاكمة، وأخذت تشد إلى ساحة العمل الوطني والمشاركة السياسية قطاعات شعبية وفئات اجتماعية كانت مقيدة بروابط التخلف والاستغلال ومعزولة. فمطالب حرية الاقتراع والغرفة السرية في الانتخابات العامة تقدمت جنباً إلى جنب مع مطالب الإصلاح الزراعي ورفع الإرهاب الإقطاعي وتغيير قوانين العلاقات الزراعية. كما كانت تتقدم مع النضالات المطلبية للعمال. أما قوى الطلاب والمثقفين التقدميين، تلك القوى التي كانت تمارس دورها من قبل، بشكل عام أو من خلال الأحزاب التقدمية، فلقد أخذت دوراً أكبر وأكثر فعالية وفعلاً. وإن إنجاز أية مهمة من تلك المهمات بطابعها الديمقراطي العام، كان يدفع بقوة شعبية جديدة إلى الساحة، وليصوغ ذلك التحالف التقدمي العريض بين قوى الفلاحين والعمال والطلاب والمثقفين التقدميين، أي التحالف الذي ترتكز إليه الثورة الوطنية الديمقراطية، فانتخابات 1954، أحدثت خطوة تغيير ديمقراطي ثوري حقيقي في الريف. وأدخلت قوى الفلاحين والعمال الزراعيين معترك النضال السياسي لتأخذ دورها في تصفية المواقع السياسية لقيادات الإقطاع في كثير من المناطق. وهكذا فالديمقراطية السياسية أخذت على أرض الواقع وفي حياة جماهير الشعب ارتباطها بالديمقراطية الاجتماعية. إن زخم ذلك التيار الجماهيري العريض إذا لم يستطع أن يجسد تحالفه في تغيير مباشر في طبيعة الحكم وفي رفع ذلك التحالف للسيطرة على الحكم. فلقد أحدثت ثغرات وتغييرات في النظام جعلته مفتوحاً للإرادة الشعبية، وأصبح الحكم محاصراً بحركة الجماهير بحيث فرضت عليه مواقفها ضد الأحلاف وضد الامبريالية وقواعدها العسكرية وضد امتداداتها الاقتصادية، بل فرضت عليه أول انفتاح باتجاه دول المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي.

إن قضية الوحدة العربية كانت دائماً قائمة في وجدان الشعب العربي السوري وأمانيه وتطلعاته، ولكنها ومن خلال تلك التغييرات الديمقراطية والتقدمية، أخذت صيغ دفع جماهيري عام في اتجاهها، بعد أن أخذت قضية الوحدة ارتباطها المباشر بقضية التحرر الوطني والتحرر السياسي والاجتماعي، وكان الدفع بالضرورة باتجاه مصر عبد الناصر. إنها حركة الواقع وهو يتغير ويتقدم، ومن حركة هذا الواقع، وعلى المستوى الشعبي العام، أخذت الثورة طريقها الوطني الديمقراطي وأخذت تمتلئ بمضامينها ومهماتها، ولو قارنا بين تلك المؤشرات التي أعطتها الحركة الشعبية في سورية منذ عام 1954 وإلى عام 1963، وقارناها بالوضع الراهن لتلك الحركة، لعرفنا مقدار الارتداد، والضياع السائد برهان على ما يفعله التحول عن ذلك المسار الوطني الديمقراطي. لو أخذنا أي فئة من الفئات الاجتماعية التي كانت تصعد وتتقدم في تلك الفترة وقارنا ما كان لها من فعل وما آلت إليه لوضعنا يدنا على معايير هذا التراجع. فأين اليوم حركة الفلاحين، وأين قوة العمال وفعلها، بل أين قوة طلاب الجامعة وما كان لها من فعل مباشر في حركة الأحداث، إنها اليوم في استلاب شبه كامل، تتوازع غالبيتها قوى الأجهزة أو الاتجاهات العدمية المقلدة لمثيلاتها في الغرب أو الهروب إلى العصبية الطائفية والتصوف. إنه لتراجع في المسار الديمقراطي، إذا كان لنظام الاستبداد المطلق فعله الأول فيه، فهو تعبير أيضاً عن قصور التنظيمات السياسية الوطنية التقدمية التي تصدت لقيادة تيار تلك الحركة الشعبية. لقد كان لتلك التنظيمات السياسية أو الأحزاب فعلها في بلورة ذلك التيار ولكنه كان أوسع منها بكثير، وفي النهاية أصبح أمامها وهو الدافع لها. فتلك الأحزاب التقدمية من ماركسية أو بعثية أو وطنية حدودية، والتي تقدمت على رأس ذلك التيار الشعبي، كانت لها برامجها المتعددة وطموحاتها الخاصة، ولكن حركة الجماهير أخذت تطرح عليها مهمات برنامج مشترك من خلال مطالبها وشعاراتها سيما وأن تلك الأحزاب وبالأحرى التيارات السياسية، كانت تتوجه إلى تلك الفئات والطبقات الاجتماعية الصاعدة ذاتها وتتقدم لتمثيلها. ومن خلال ذلك، فإن التقدم الديمقراطي العام لحركة الجماهير هذه ولوعيها السياسي والاجتماعي ولنزوعها القومي الوحدوي، فرض شيئاً فشيئاً تقارباً بين شعارات تلك الفئات المنظمة والأحزاب وبين مقولاتها الأيديولوجية، ولكن التشكل البورجوازي الصغير والانتهازي أيضاً والمستعجل في الوصول، لكثير من قيادات تلك الأحزاب، أبعدها عن التمسك بصورة جذرية بذلك الخط الديمقراطي والشعبي في التقدم، وعن استيعاب حركة هذا الواقع الاجتماعي وهو يتغير ويتبلور عن صيغ جديدة. بحيث بقيت بأيديولوجيتها العامة متخلفة عن أن تعطيه وضوحاً ودفعاً باتجاه المستقبل، وحل بينها الصراع والتناحر على الاستيلاء من فوق على حركة الجماهير، وتوجهت باهتمامها وتحالفاتها إلى قوى التغيير الجاهزة في الجيش وأدوات السلطة. إن نقائص تكوينها الذاتي وضعف التحامها العضوي بحركة الجماهير، وبالتالي عدم توجهها الديمقراطي، ونزوعها السلطوي، جعلها تفترق استراتيجياً بدلاً من أن تتحالف. وعجزت عن أن تقيم فيما بينها حواراً جدياً حول المهمات التي تطرحها حركة الواقع وحركة الجماهير، إلا تحالفات مرحلية وآنية عابرة. ولذا فإنها عندما كانت تتقدم معاً، على توافق مع الحركة الشعبية وتمسك بزمام مبادرات في التغيير أو في إنجاز مهمات وطنية وقومية، سياسية واجتماعية، فلقد كان يعوزها القدرة على الاستمرار في الدفع بها إلى الأمام، بل وإن طموحاتها السلطوية المستعجلة وفوقيتها بالنسبة لحركة الجماهير، أخذا يحولان أطرافاً كثيرة منها إلى أدوات بيد الهيمنات السلطوية الجديدة المتشكلة، لتنقلب فتؤدي دوراً سلبياً ضد القوى الأخرى بل وضد الشعب وحرياته وضد الجماهير الكادحة التي تدعي تمثيلها، وهكذا فإنها أعطت في النهاية ومن داخلها رصيداً لقوى الاستبداد بل رصيداً لقوى الثورة المضادة. فالقصور الأساسي في تركيب تلك القوى أو الأحزاب التقدمية، كان قصوراً ديمقراطياً، سواء من الناحية الأيديولوجية، أو من ناحية المواقف التي تتخذها أو في التعامل مع واقع التخلف. ففكرها الاشتراكي ومقولاتها عن الاشتراكية العلمية لم تكن تأخذ عندها ارتباطها بلحمتها الديمقراطية كمقدمة لا بدّ منها وطريق، وتمسكها بالمطالب الديمقراطية والحريات كانت تقتصر على مواقفها وهي في صف المعارضة وكانت تتجاوزها وتتجاوز عنها عندما تكون مشاركة في السلطة أو مؤيدة لها، وهذا الطابع المتردد والمتناقص كان طابع مواقفها من مجمل القضايا التي تطرحها الثورة الديمقراطية. ثم إن هذا القصور الديمقراطي هو الذي أضعف التحامها بحركة الجماهير وتأثيرها المتواصل فيها، وهو الذي جعل فصائل منها، مطية للنظم العسكرية والأوتوقراطية – كما دفعت تشكيلاتها في صيغة – ” حزب السلطة ” إلى هيمنة البيروقراطية الجديدة، بديل سيادة الشعب، وهي التي ساعدت على نقل مركز القرار السياسي من القوى والفئات الاجتماعية والطبقية وأحزابها، إلى الدكتاتوريات البيروقراطية والفردية، هذا بالنسبة لمن سار منها مع الركب السلطوي، أي للشرائح الانتهازية من تلك البورجوازيات الصغيرة، أما من انحسر منها عن ذلك المسار، أو من ظل منها يمسك بالخط الوطني التقدمي على المستوى الشعبي ليقف في المعارضة. فإن تلك التحولات في القوى، وكذلك التحولات الاستبدادية والسلطوية الرهيبة، وتشكل تلك الوسائل والأدوات في الهيمنة الجماعية التي تمسك بها هذه الأنظمة من الاستبداد المشرقي، قد حول تلك الفصائل الوطنية التقدمية المتبقية إلى قوى محاصرة ومضيق عليها حتى الخناق، ليتناوبها التنكيل والاعتقال، وليفرض عليها أن تبقى متناثرة وقوى هامشية لا تقوى على التأثير والفعل في حركة الواقع وحركة الجماهير فكيف على الثورة والتغيير.

إن حركة الثورة المضادة تبدو وكأنها ربحت الجولة التي خاضتها منذ بداية السبعينات حتى اليوم، وأوقفت مشروع ثورة الأمة في التقدم على الطريق الوطني الديمقراطي الوحدوي ذو التطلعات الاشتراكية، لتحتل مواقع السلطة والسيطرة هذه الكيانات الاستبدادية الشاذة للطبقة الرأسمالية الجديدة، وهي رأسمالية تابعة ومتخلفة ولاوطنية. وليبدو وكأنه لم يبق في الساحة في مقابلها، إلا تلك الموجة من الرجوع إلى مواقع العصبيات الطائفية وإلا التعصب الديني، ولكن هذا التشكل الملفق والشاذ لنظم الاستبداد والاستغلال يحمل في تكونه تناقضاته القاتلة، والرجعية أياً ما انتعشت كرد فعل وتحركت، فهي عاجزة عن أن تقدم طريقاً أو مخرجاً. وبرغم هذه الصيرة القائمة التي يقدمها جمود الواقع، فإن نداء بالديمقراطية وبتجديد النضال الديمقراطي، يصعد من أعمال هذا الواقع، ومن أعماق جماهير الشعب والطبقات الكادحة والعاملة بفئاتها وقواعدها الاجتماعية المتلفة، ومن البقية الباقية من القوى والأحزاب السياسية التي مازالت صامدة في الساحة وممسكة بخط التقدم. وهذه القوى، وأياً ما كان الحصار من حولها، فإنها تجد نفسها مطالبة بأن تنفتح على بعضها وأن تنفتح بروح ديمقراطية جديدة على حركة الجماهير لتتعزز بتلك الحركة ولتقوى على بناء تلاحمها الوطني ووحدة نضالها واستكشاف طريقها إلى التقدم وإلى التغيير.

فإذا كان هذا الواقع (الذي تواجهه يطرح مسألة الديمقراطية بشكل قاطع ولا بديل عنه لشق طريق النضال وتجديد مسار التقدم، وإذا كانت المسألة الديمقراطية هي الموضوع الأول لحوارنا فإن الواقع العربي في طابعه العام وفي المسار الذي تأخذه تحولات نظمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل والثقافية أيضاً والأيديولوجية، يعود ليطرح علينا من جديد، وعلى جميع العناصر والقوى الوطنية الديمقراطية، جميع مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية بكل تلازمها وتداخلها، كما وأن تجربة الصعود في حركة تقدم الانحسار والارتداد التي نعيشها، تؤكدان معاً التصميم على المسار الديمقراطي طريقاً وغاية، فمنه المنطلق، وعليه يكون الاستمرار لتحقيق الأهداف، المرحلية منها والبعيدة.

* * *

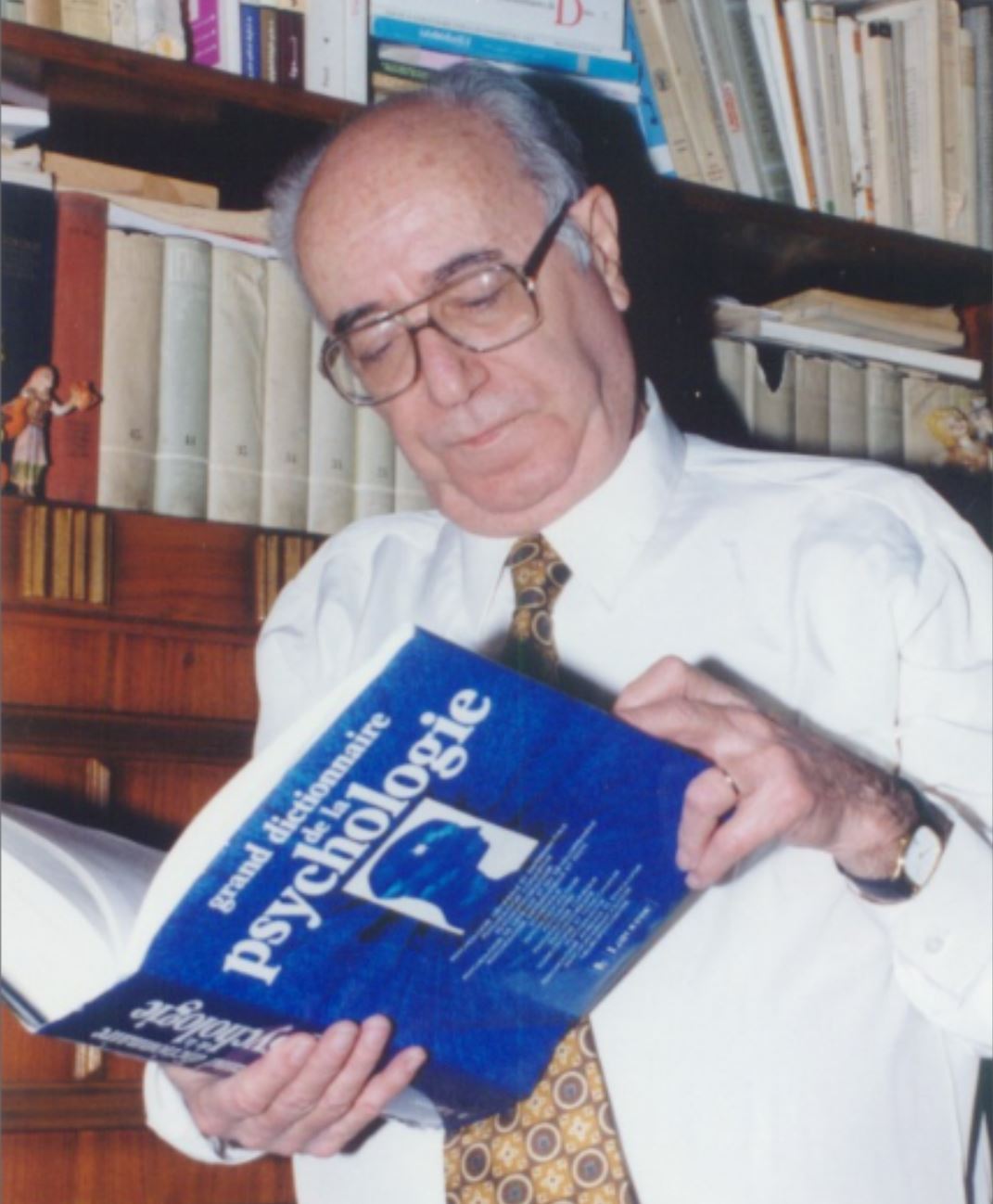

د. جمال الأتاسي ( 1922- 2000)

دكتوراه في طب النفس والعقل ، أحد مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وأمينه العام

يتبع.. الحلقة الحادية عشرة: الحوار الديمقراطي كطريق لتحديد موقف مشترك

التعليقات مغلقة.