الحوار

مقدمة العمل والديمقراطية،

غاية وطريق

والثورة العربية

مازالت ثورة وطنية ديمقراطية

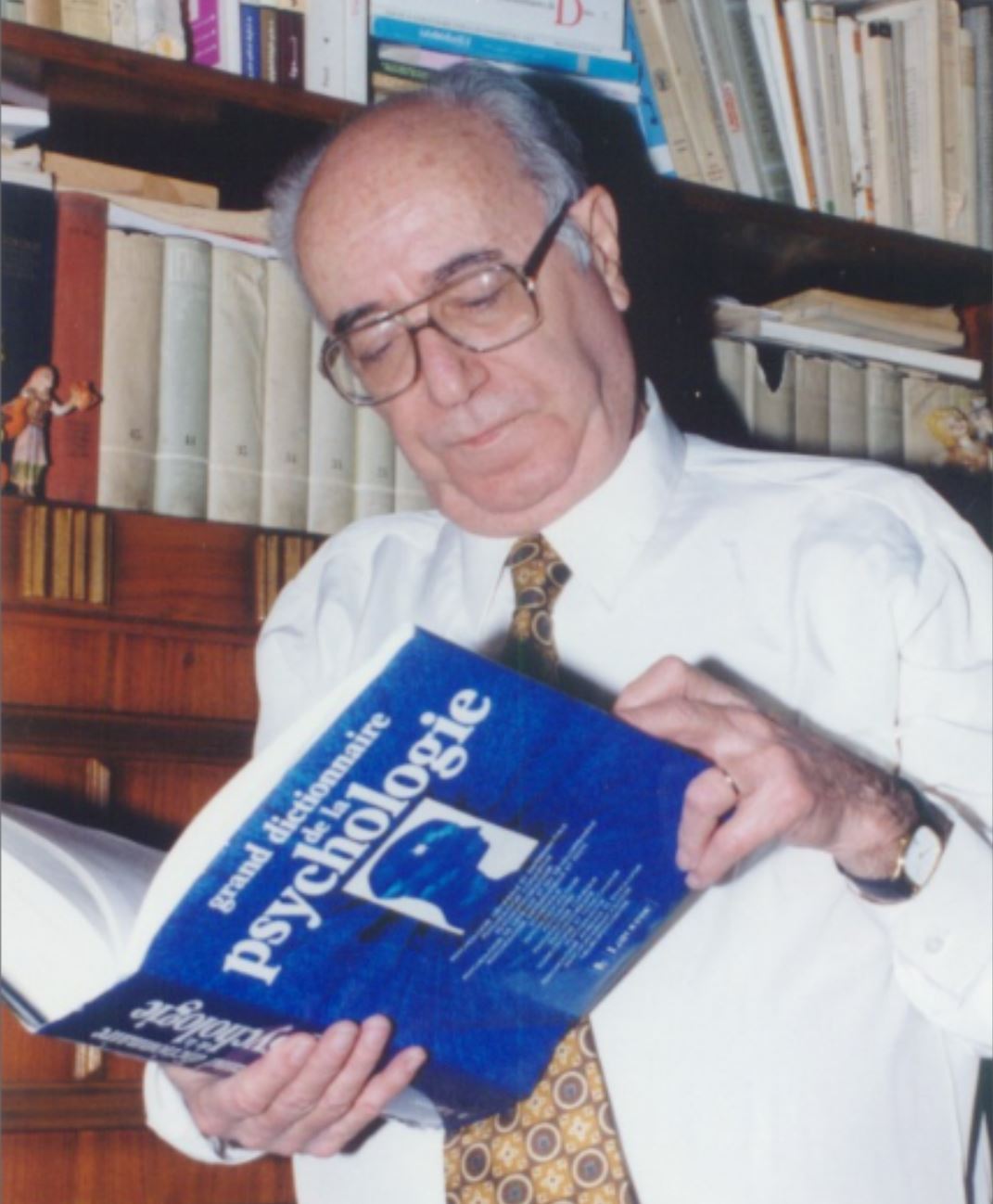

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي د. جمال الأتاسي

في سورية 1979

الحلقة الثانية: ثورة الديمقراطية السياسية وثورة الديمقراطية الاجتماعية

إن الثورة الديمقراطية الأولى، أو الثورة البرجوازية الليبرالية، بدات قبل قرنين. وجاءت بعد تمهيد طويل حمله عهد النهضة وعصر الأنوار وحركات الإصلاح الديني ومنارات الفكر الفلسفي والعلمي. ونضال مرير لقادة الفكر العلماني. وجاءت وهي تحمل الوعد بتحرير الإنسان من عبودية عهود الظلم والطغيان ومن أنظمة الحكم المطلق وعهود الإقطاع، وبعلمنة الدولة والمجتمع وتحويل الناس من رعايا إلى مواطنين، وقالت بسيادة سلطة الشعب فوق كل سلطة وبحكم الأكثرية بالتصويت العام الحر، وبضمان الحريات السياسية كلها وحرية الفكر والمعتقد، وبإطلاق مبادرات الفرد والجماعة وإقامة المساواة وتكافؤ الفرص، ليكون ذلك مدخلها إلى تحقيق الحرية الفعلية للإنسان. إن تلك الثورة قد أعطت قواعد ومفاهيم ترسخت ومازالت تشكل ركائز أساسية لمضامين الحرية السياسية وفهم سيادة القانون الذي يصنعه البشر بإرادتهم الحرة كناظم لحياتهم وعلاقاتهم ومنافعهم المتبادلة. ولكنها ثورة إذا ما تحركت القاعدة الشعبية العريضة، فقد سادت فيها، بحكم الظرف التاريخي لمجتمعاتها وتطور القوى الاجتماعية فيها، الطبقة البرجوازية وصعدت، وبقوة رأس المال وعلاقات المال أمسكت بزمام السلطة وحدها وسيطرت، وعززت النظام الذي يضمن هيمنتها وسنت القوانين التي تحمي مصالحها وامتداد ملكيتها ورأسمالها. وهكذا سخرت الليبرالية السياسية لصالح الليبرالية الاقتصادية وهيمنة الطبقة الرأسمالية، لتسلب الكثير منها. وبعد الحكم المطلق ونظام الإقطاع، كان الانتقال إلى النظام الرأسمالي وحكم رأس المال وما يملك من وسائل يبسط بها هيمنته ويمد استغلاله ويتحكم في حياة البشر. فبقوة المال والاستغلال تمكنت الأقلية من الأكثرية وحكمتها وفرضت فكرها وأدوات هيمنتها، وحولت الكثير من القيم والقواعد الديمقراطية إلى نماذج وصور شكلية. ولقد أخذ النظام الرأسمالي مداه وأبعاده العالمية، وأعطى بين ما أعطى الاستعمار في أشكاله وأطواره المختلفة، كما أعطى على الطريق البونابرتية، وفرخ النازية والفاشستية، وليعطي في النهاية هذه الامبريالية بكل مقوماتها والوسائل الكبيرة التي تتسلح بها لبسط هيمنتها وبسط هيمنة النهب والاستغلال.

أما الثورة الاشتراكية الكبرى، ثورة الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، فلقد كان لها أن تفجرت في روسيا القيصرية إبان الحرب العالمية الأولى لتأخذ الأبعاد التي أخذتها. ولقد مهدت لها أيضاً مرحلة طويلة من التطورات الفكرية والسياسية والاقتصادية في العالم الغربي كله، ومرحلة طويلة أيضاً من الصراعات القومية والطبقية والحروب والانفجارات الشعبية الثورية، ومن تقدم الوعي الطبقي في الغرب الصناعي وقيام التنظيمات الحزبية والنقابية، ومن تقدم الفكر الفلسفي الجدلي والفكر الاشتراكي في مذاهبه المثالية والمادية المختلفة وتقدم علم الاقتصاد السياسي وعلوم إنسانية مختلفة. وتعزز هذا كله بتقدم الفكر الماركسي وانتشاره كفكر جدلي نقدي مستوعب لمعطيات عصر بأكمله ولتناقضاته كلها، وكفكر كاشف لطريق الثورة الجديدة وكدليل عمل لقواها وأحزابها. لقد حدد ذلك الفكر منذ البداية طابعه العام في أنه المحصلة الجدلية لتمثل الفلسفة الألمانية في عصره والاقتصاد السياسي الانكليزي ومعطيات الحركة الاشتراكية الفرنسية. إنه بدأ من نقد الدين والفلسفة في صيغهما الأيديولوجية القائمة، أي كأيديولوجيات تسند هيمنة الطبقة البورجوازية السائدة، وتعمق في بحث مقومات المجتمع الرأسمالي وتقدمه الصناعي ومعطياته، وفي الكشف عن عوامل ضياع الإنسان وفقدانه لماهيته الإنسانية في ظل نظام الهيمنة الطبقية. وكشف عن محدودية الديمقراطية البورجوازية وشكليتها في نظام الملكية الفردية والاستغلال الرأسمالي، وتقدم بمفهومه المادي الجدلي أو المفهوم ” الاشتراكي العلمي ” لتاريخ المجتمعات البشرية في مساره العام كتاريخ يحركه صراع الطبقات المتشكلة عبر تطور وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وفي وجه هيمنة الطبقة البورجوازية وأيديولوجيتها التقليدية ونظامها الرأسمالي ودولتها القائمة على الليبرالية السياسية شكلاً وعلى دكتاتورية الطبقة كدولة وأدوات سلطة وسيطرة، تقدم الفكر الماركسي في تياره السياسي العام على اعتباره أيديولوجيا للبروليتاريا العمالية المتنامية بسرعة في المجتمعات الصناعية المتقدمة على غيرها، ليكون التعبير عن نضج وعيها الطبقي لمصالحها ودورها التاريخي وليكون الدليل إلى تلاحمها وبناء حزبها الثوري وتنظيمها السياسي الأممي لتفجر ثورتها العالمية وتنهي نظام الرأسمالية والملكية الفردية وتقيم دكتاتورية الطبقة البروليتارية الأوسع امتداداً من غيرها في المجتمع وليكون ذلك مرحلة وتمهيداً لإزالة نظام الطبقات، ولتنتهي أيضاً الدولة ذاتها كدولة طبقية، ولتزيل كل ألوان الاستغلال والاستبداد ولتحقق الديمقراطية المباشرة والشاملة وتقيم مجتمع الحرية والرفاه أي المجتمع الشيوعي. ولكن ظروف التاريخ، تاريخ الصراع ذاته، ونضج عوامل التفجر باستفحال التناقضات، بل وتقدم العمل السياسي أصلاً على نضج الظروف والعوامل الاقتصادية، فرضت أن تنفجر تلك الثورة لا في ألمانيا ولا في بريطانيا ولا حتى في فرنسا، بل في روسيا القيصرية المتخلفة صناعياً عن تلك الدول، بل وأن تقوم أول ما قامته في إطار دولة واحدة وبلد واحد ولو أن هذا البلد أخذ سعة قارية أعطته أبعاداً استراتيجية ومقومات لبناء تقدمه وحماية ثورته، فالثورة الاشتراكية هنا لم تلحق بها كما كانت تتوقع ثورات ناجحة في بلدان أوروبية غيرها. وقامت ” تجربة الاشتراكية في بلد واحد ” لتفرض نفسها كمركز استقطاب واحد وتوجيه واحد. وإن صيغة تلك البداية ظلت تفرض نفسها كأسلوب في امتداد الهيمنة الأيديولوجية، مع كل ما طرأ بعد ذلك من تغيرات على الخارطة السياسية والجغرافية في أوروبا والعالم، ومن تعدد في النظم والتجارب الاشتراكية. لربما أن ظروف الحرب العدوانية من القوى الخارجية ضد تلك الثورة في بدايتها وظروف حربها الأهلية، ومن ثم ما أحاطها به العالم الرأسمالي من محاصرة وتهديد لم يترك لها اختيار آخر في البدية. ولكن الأزمة التي مر بها لينين والقيادة البلشفية اللينينية عند بدايات انتصار الثورة معروفة، وكانت أولاً أزمة حول اختيار شكل الدولة وقيادة الدولة والحكم، فالذي طرحته على نفسها تلك القيادة من خلال معطيات فكرها الأيديولوجي نفسه… هل يفترض أن تمر تلك التجربة الثورية أولاً بمرحلة من التحالف والتعاون مع القوى البورجوازية الموجودة فعلاً والمتعاملة معها، وما يستتبع ذلك من الحفاظ على بعض من الصيغ الليبرالية، أم أنها وقد توفرت القيادة الاشتراكية البروليتارية المتسلحة بالأيديولوجية الماركسية والقادرة على السيطرة، يمكن العبور فوراً إلى المرحلة الاشتراكية وإنجاز مهمات الديمقراطية الاقتصادية قبل كل شيء لتكون المدخل إلى الديمقراطية الكاملة وإلى الشيوعية. وقامت الديكتاتورية البلشفية، وقضى لينين وهو يحمل معه قلقه الكبير، وتحسباته الكثيرة تجاه التحول البيروقراطي في الحزب والدولة. وجاءت بعد ذلك الستالينية بكل معطياتها، إنها قدمت في المجال الاشتراكي وفي إنجاز مهمات الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية تجربة كبيرة كما أعطت بالمقابل بناء صلباً للدولة وأجهزتها وهيمنة أيديولوجية مطلقة وتخطيطاً شاملاً امتد إلى كل مجال، ونحتت المجتمع نحتاً وحاولت نحت عقول البشر. إنها أعطت تقدماً كبيراً في مجللات كثيرة وأعطت تطوراً سريعاً للصناعة والتنمية والاقتصاد كله والعلوم، وحققت على صعيد التنظيم الاقتصادي الاشتراكي قدراً كبيراً من المساواة، ولكنها لم تعط حرية ولا ديمقراطية بل أعطت الستالينية وميراثها. إن تلك الثورة قد أعطت، وبخاصة في بداية نجاحاتها وهي محاصرة من كل جانب، أملاً كبيراً للإنسانية وللطبقات العمالية الكادحة وللشعوب المستعمرة والمضطهدة، ولكنها لم تفجر ثورة بروليتارية عالمية بالمعنى الماركسي التقليدي للكلمة، فالديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية قامت في ظروف القتال والحرب وانتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية، والتجارب الشيوعية الأخرى كما تجسدت في ثورة الصين مثلاً، كان لها مسارها الخاص والمستثنى ليعطي اليوم لاستثناءاته تلك الأبعاد الخطيرة في عداءاته المطلقة للاتحاد السوفياتي وليسحب إلى مواقع كثيرة في العالم، وليعطي منحى آخر في محاولة الهيمنة الأيديولوجية. ولسنا الآن بصدد الخوض في طبيعة ذلك الصراع الذي ينعكس بنتائج سلبية على قضية الاشتراكية في العالم وقضايا التحرر الإنساني، والواقع أن الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية من حوله، في وقوفها ضد الاستعمار وضد الامبريالية ونفوذها في العالم وهيمنتها، قد قدم سنداً كبيراً لتحرر الشعوب من نير الاستعمار ومن السيطرة الامبريالية. ولكننا إذا ما ذهبنا للتأكيد بأن الفكر والتطلع الاشتراكيين قد أصبحا سائدين لدى قوى التحرر والتقدم في العالم، فإن الواقع الأمر على الخارطة السياسية ومن حيث المسار التاريخي لقضية الحرية، إن تلك الثورة الاشتراكية لم تستطع أن تنجز بعد وعدها الديمقراطي، وإن ما حققته من إزالة للملكية الفردية واستغلال الطبقة الرأسمالية، لم ينه جميع ألوان الاستغلال كمحصلة مباشرة لذلك ولم ينه ضياع حرية الإنسان، وعلى الصعيد الأيديولوجي، نجد ايضاً أنه جمد حيوية الفكر الماركسي نفسه كفكر جدلي نقدي يفترض فيه التجدد باستمرار، واستيعاب الواقع المتغير باستمرار أيضاً، وأن يكون لا دليلاً لنقد النظام الرأسمالي والحكم على تطوراته فحسب، بل وأن يكون دليل نقد متجدد لمسار تجربته الثورية ذاتها، وتحول بذلك الفكر إلى مذهب رسمي للدولة، ليسخر كدليل تبرير، وليقيم نظام الهيمنة الجماعية للبيروقراطية لا الديمقراطية الشعبية والجماعية، ثم إن تلك النظم التي تدور في الفلك ذاته وتسمي نفسها ” ديمقراطيات شعبية ” على اعتبار أنها على الطريق ولم نتجز بعد كل مهمات الاشتراكية، فإن ديمقراطيتها تبقى أيضاً شكلية وشكلاً، ولا يعطي مسارها الراهن صيغة للوعد الديمقراطي أياً ما بلغت في اشتراكيتها الاقتصادية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد من جمود الوعد الديمقراطي في ما يقوم من أنماط للهيمنة السلطوية ومن تطويع الجماهير وتقنين للحرية، يقدمون تبريرات لها ضرورات أمن الثورة الاشتراكية وحمايتها من أعدائها ووقايتها من التخريب والارتداد، فثمة أزمة داخل تلك النظم الاشتراكية وثمة تناقضات بين الحاكمين والمحكومين فيها لا تريد الأيديولوجيا الرسمية الاعتراف بها وهي في الواقع أزمة ديمقراطية، وثمة أزمة بين تلك النظم تعبر عن صيغ الهيمنة المفروضة لا الاختيار الإرادي المستقر والحر لعلاقاتها، وهذه أزمة وطنية وديمقراطية أيضاً، وإذا ما مررنا من غير توقف على أحداث المجر لعام 1956، ومن بعدها على أحداث تشيكوسلوفاكيا لعام 1968، والتي لم تقدم الأيديولوجيا الرسمية من تفسيرات لها إلا تلك التفسيرات الدعائية التي تلقي تبعاتها على التآمر الامبريالي المتواطئ مع القوى التحريضية والقوى اليمينية المضادة للثورة، والذي لا يقدم بالتالي أي تعليل أو تحلي يتطابق مع الفهم الماركسي النقدي ومنظوره لتاريخ المجتمعات وصراعها. وإذا ما مررنا على ذلك وغيره لنقف عند ما يقوم اليوم من صراعات وانقسامات بين النظم الاشتراكية التي تنتسب لأيديولوجيا واحدة، بل وأخيراً من صدامات مسلحة، بحيث تكسرت الأيديولوجيا الواحدة إلى أيديولوجيات، والمصلحة المشتركة قي انتصار قضية الاشتراكية وانتصار قوى ” التقدم والتحرر والاشتراكية ” إلى مصالح متعارضة فإن ذلك يعيد طرح مسألة منهاج الثورة الاجتماعية ومعطياته من جديد، وكذلك اختيار تعدد الوصول إلى الاشتراكية. إن ” الصين الشعبية ” بلد اشتراكي ولا شك، ولقد حقق في ثورته وتجديد بناء أمته ومجتمعه إنجازات رائعة، ولكن مواقفه السياسية في السنوات الأخيرة والصيغ التي خرج بها إلى العلاقات الدولية، وانتصاره أو إمداده لنظم وحكومات وحركات ضد الاشتراكية بل ومحالفة للامبريالية، وضد حركات التحرر الوطني في آسيا وافريقيا لمجرد أنها معادية للاتحاد السوفياتي، وصولاً إلى انفتاحاته الأخيرة على اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء بحملاته العسكرية الأخيرة ضد فييتنام، كل ذلك يطرح مشكلات حقيقية على الفكر الاشتراكي، تقف الأيديولوجية الرسمية عاجزة أمامها، كما تقف التعليلات التقليدية لصراعات المصالح القومية والنزاعات على الأراضي والحدود، بل والصراعات بين القوميات من حيث تطلعاتها الامبراطورية للامتداد وبسط الهيمنة والنفوذ، وغير ذلك من الصرعات والتناقضات التي كان مفروضاً أن تنهي الاشتراكية والعلاقات الاشتراكية عواملها ومبرراتها. لقد كان وعداً ديمقراطياً وإنسانياً رائعاً ذلك الوعد الذي تقدمت به الثورة الاشتراكية الصينية في بدايات حكمها تحت شعار ماو (اتركوا مائة زهرة تتفتح) وكان الأمل بتجربة أكثر نجاحاً للديمقراطية الاجتماعية كما كان الأمل بخروج عن الجمود وبتفتح أيديولوجي جديد، وبتنوع في التجارب تغني قضية الحرية وتصب في إطار التحرر الإنساني العام والخروج عن عهد الهيمنة الأيديولوجية المطلقة والاستقطاب لتجربة واحدة ومركز واحد في العالم، والخروج على مبدأ تقسيم العالم إلى معسكرين وعالمين مفروض على شعوب العالم الثالث، وهي تتحرر، أن تقع في هذا الإطار أو ذاك. وكل ذلك جاء رائعاً في البداية وأعطى وعداً وأملاً…، ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك، وباب الأزمات والصراعات مازال مفتوحاً، بين القوى الاشتراكية، والامبريالية وحدها تجني ثماره، ليلقي بأثقال جديدة، تعثر في حدود مختلفة نضال قوى التحرر والاشتراكية في العالم، وتأخذ من رصيد الفكر الاشتراكي ولا تعطيه.

إن أعداء الاشتراكية والفكر الاشتراكي في العالم، وهم ولا شك أعداء التحرر الإنساني الشامل، من مستغلين وامبرياليين ورجعيين، لم يعد لديهم من سلاح أيديولوجي وفكري يتصدون به للنزعة الاشتراكية السائدة لدى القطاعات الأوسع من الناس في العالم ولدى الطبقات المسحوقة والشعوب المضطهدة، إلا استغلال تلك الظواهر السلبية في عدد من التجارب والنظم الاشتراكية، لإلقاء البلبلة والتشكيك بجدوى الاشتراكية ذاتها ومعطياتها. إن إفلاس الأيديولوجيات البرجوازية في إعطاء منظور مستقبلي للإنسانية وتاريخها، وإن حرصها على استمرارية تسلطها واستغلالها وعلى تعطيل حركة تقدم التاريخ، إذ لا استمرارية لها بغير ذلك التعطيل، هو الذي يحدد طبيعة تلك المواقف التي تتخذها من أخطاء التجارب الاشتراكية وعثراتها وبخاصة ما يتعلق بوعدها الديمقراطي ومناخ الحرية الذي توفره لمواطنيها. فالامبريالية الأميركية التي تنتهك حقوق الشعوب وحرياتها في العالم وتناصر جميع قوى الاستبداد والاستغلال والتمييز العنصري والنهب في العالم، وتحرك المؤامرات والإجرام والحروب والعدوانية وتغذيتها، لم تقدم رئيسها الأخير كارتر هذا، إلا تحت شعار ” حماية حقوق الإنسان ” وتتوجه بذلك الشعار بالتحديد في اتجاه الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية، تدخلاً وإثارة وتنديداً، بل وتضخيماً للوقائع فضلاً عن كثير من التزوير والتلفيق. وكما تقدمت الأيديولوجية الفاشستية بنقدها لثغرات الليبرالية البورجوازية في الماضي، لتستخلص من ذلك موقفاً عاماً ضد المبدأ الديمقراطي وضد الديمقراطية السياسية والبرلمانية والحريات، ولتحرض موجة من التعصب القومي والعنصري الأعمى، ومن الردة ضد الديمقراطية ولتوقف بالتالي حركة التاريخ المتقدمة بتياراتها الجماهيرية في اتجاه الاشتراكية، كذلك تكرر الأيديولوجية الرأسمالية الامبريالية الكومبرادورية ومن يتسلح أيضاً بمنطقها من قوى التسلط والاستغلال والرجعة في العالم، اللعبة ذاتها. لتتخذ من نقد الثغرات واستغلال التناقضات التي تعثرت بها الثورة الاشتراكية مطية لدحض قضية الديمقراطية الاجتماعية كعملية تحرير فعلي للإنسان ودحض المبدأ الاشتراكي، ولتقف بخاصة ضد المد الثوري الذي تحرك في دول العالم الثالث المتوجهة بالضرورة في هذا الاتجاه لتبني تحررها وتقدمها، ولتحرض موجة جديدة من العصبيات والتعصب، ومن الارتداد لا ضد الاشتراكية فحسب بل وضد الديمقراطية ونهوضها بالوعي السياسي والوعي الطبقي للجماهير من حيث أنه هو الطريق اليوم إلى التحرر الحقيقي وهو الطريق إلى الاشتراكية.

ونحن أيضاً ننتقد، وما دخلنا في هذه التفاصيل عن انتقادات القوى المعادية للتحرر والتقدم، إلا لتبيان الفوارق ومنع الالتباس. فالنقد الذي نمارسه لتجربة الثورة الاجتماعية، والذي نطالب أنفسنا وجميع الاشتراكيين والديمقراطيين بتعميقه أكثر بكثير واستخلاص نتائجه ودروسه، يمكن أن يعتبر بصورة ما نوع من النقد الذاتي، أو بالأحرى نقد لمسار تاريخي يخصنا وتشدنا إليه الكثير من الأواصر، إذ أننا ننتسب بفكرنا وتطلعاتنا، أي بمضمون أساسي من مضامين أيديولوجيتنا في الثورة العربية أي ثورتنا الوطنية الديمقراطية، إلى تيار عالمي في الفكر التقدمي الاشتراكي، وهو تيار الاشتراكية العلمية ومنظورها التاريخي القابل دائماً للتجدد، ونقدنا إنما يتوجه لا إلى القضية والمبادئ الأساسية اللذان هما قضيتنا ومبادئنا وإنما إلى نهج لم يستطع أن يحقق الوعد الديمقراطي، وإلى الجمود الأيديولوجي وإلى التعصب وإلى الهيمنة البيروقراطية، وإلى كل الثغرات التي تعرقل هذا المسار في تحرير الإنسان وتحرر الإنسانية، والتي كان بمقدور الفكر الاشتراكي العلمي ذاته، من منظوره التاريخي والجدلي سدها والوقوف دون تماديها وتعطيلها، وبمنطقه النقدي ذاته لو أتيح له مجال التفتح والتجدد ولو أتيح له مناخ الحرية والديمقراطية والتبادل الإنساني.

* * *

د. جمال الأتاسي ( 1922- 2000)

دكتوراه في طب النفس والعقل ، أحد مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وأمينه العام

يتبع.. الحلقة الثالثة: النقد المزدوج طريق للاستيعاب

التعليقات مغلقة.