( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب « الأندلس إبادة شعب وحضارة » للكاتب: ’’ معقل زهور عدي ‘‘..الحلقة السابعة:

الفصل الرابع

إبادة شعب الأندلس:

يتفق غالبية المؤرخين اليوم على وحشية عملية الطرد, بغض النظر عن قبولهم أهدافها, وتوصف تلك العملية باعتبارها مأساة تاريخية, وجريمة ضد الانسانية لا تُنسى, وحتى بعد أربعمئة عام لاتزال تبدو وكأنها من وقائع العصر . لكن الأفكار القديمة الموروثة منذ القرون الوسطى والحروب الصليبية مازالت حاضرة عند البعض في الغرب وتظهر تارة في تبرير عملية الطرد ففي كتابهما “تاريخ إسبانيا” دفع المؤرخان الفاشيان لويس برتراند والسير تشارلز بتري بأنه لولا إبعاد المورسكيين لأصبحت إسبانيا “واحدة من تلك البلدان اللقيطة, التي تترك الأجانب يتقاسمونها ويستغلونها ولا تمتلك فناً أو فكراً أو حضارة تميزها” وتارة أخرى في إنكار دور الحضارة الأندلسية أو التقليل من قيمتها, كما أن هناك اصراراً على اعتبار الأندلسيين المسلمين الذين تعربوا بالثقافة واللغة على مختلف أصولهم العرقية من عرب وبربر وإيبريين وقوط ورومان وموالي وصقالبة وانصهروا في بوتقة حضارية واحدة, أقول اعتبارهم مسلمين أغراب محتلين واعتبار حرب الإبادة التي شنتها عليهم أوربة تارة عن طريق النبلاء القوط وتارة عن طريق الجيوش الفرنكية والمتطوعين من فرنسا وانكلترا وايطاليا وألمانيا وسويسرا وشمال أوربة، حرب تحرير واستعادة للوطن الإسباني السليب .

وبدون شك فإن الأجيال الجديدة من الغرب الأكثر تحرراً وانفتاحاً بدأت منذ بعض الوقت مراجعة للسردية التقليدية لتاريخ إسبانيا, وبالنسبة لنا كعرب وكمسلمين فإن النظرة الحديثة في الغرب لعملية إبادة الشعب الأندلسي كجريمة تاريخية ضد الإنسانية أمر هام وينبغي تثمينه, لكن المسألة لا تتوقف عنده فقط بل ينبغي الاعتراف بطبيعة التاريخ الأندلسي, وكون الإبادة لم تحصل ضمن حرب تحرير, كما أن ثمانمائة سنة من الحضارة لا يمكن المرور عليها كمجرد احتلال عسكري أجنبي, فليس الأندلسيون غرباء بل هم أساساً شعب إسبانيا الأصلي, ولم يتم تحريرهم بل استعبادهم وإبادتهم لصالح مجموعات عرقية متنوعة جاء قسمٌ هام منها من خارج إسبانيا تحت راية التعصب الديني .

سقطت طليطلة بيد الفونسو عام 1085م ومنذ ذلك الوقت انفتح باب ابادة شعب الأندلس, فالأندلسيون الذين كانوا يعتزون بحضارتهم ورفعتهم, ويتمسكون بالإسلام والثقافة العربية لم يكن من السهل عليهم العيش تحت حكم ملوك القوط القُساة الأجلاف الذين كان أسمى هدف لهم طرد المسلمين واستعادة مجدهم ومملكتهم القديمة, ويصور الشاعر ابن عسال تلك المشاعر التي عصفت بالأندلسيين خوفاً من الاستعباد على يد الإسبان فيقول بعد سقوط طليطلة:

يا أهـل أنـدلـسٍ حثـوا مطيكــمُ فمــا المقــام بهـــا إلا من الغــلطِ

الثوبُ ينسلُ من أطرافهِ وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسطِ

من جاور الشر لا يأمن بوائقهُ كيف الحياةُ مع الحيـاتِ في سفطِ

لكن النزوح عن الوطن وترك الديار ليس بالأمر الهين, ولكون ميزان القوى لم ينقلب تماماً, كما أن القشتاليين لم تكن لديهم الموارد البشرية في تلك الفترة للتعويض عن السكان بقدر ما كانوا يرغبون في تمويل جيشهم ودولتهم من خلال فرض الجزية ومختلف الضرائب فلم نشاهد عمليات طرد واسعة كالتي صارت تحدث بعد ذلك على دفعات .

فكان من شروط تسليم طليطلة: أن يؤمن أهل المدينة على أنفسهم وأموالهم وأن يؤدوا الجزية إلى ملك قشتالة إضافة للضرائب والمكوس وأن يتمتع المسلمون بإقامة شعائرهم وعباداتهم .

لكن الأمور بدأت تختلف خاصة بعد سقوط قرطبة عام 1237م فحين ذاك كان الرهبان المرافقين للحملة العسكرية لفرناندو الثالث مصرين على قتل أهل قرطبة جميعاً, لكن فرناندو الثالث ملك قشتالة لم يوافق على ذلك ربما ليتسلم المدينة وما تحوي من عمران وكنوز سليمة فخرج أهلها تاركين كل شيء نحو الجنوب .

وحين تدخل المرابطون بزعامة يوسف بن تاشفين لنجدة الأندلس ومواجهة الحملات العسكرية لمملكة قشتالة فقد تمت استعادة ميزان القوى بعد معركة الزلاقة الشهيرة والذي سبق أن اختل بشدة بين الطرفين, لكن طليطلة بقيت بيد القشتاليين, وفي عام 1212م حدثت معركة العُقاب الفاصلة حين تمكن تحالف الممالك المسيحية ومنها قشتالة وأرغون والبرتغال من هزيمة جيش الموحدين الضخم, وعلى إثر ذلك انسحب الموحدون من إيبريا واختل التوازن بقوة بين الممالك المسيحية وممالك الأندلس المتفرقة والمتناحرة فيما بينها ودخل “الاسترداد” أقوى فتراته وأنجحها, وفي عام 1248م سقطت إشبيلية وخرج منها مئات الألوف من الأندلسيين المسلمين منهم من هاجر نحو غرناطة واستقر فيها ومنهم من هاجر نحو المغرب أو بلاد أخرى .

وفي عام 1492م وبعد حصار دام عدة أشهر سقطت غرناطة آخر مدينة أندلسية في يد فرديناند ملك أراغون وايزابيلا ملكة قشتالة, وهكذا كانت نهاية عصر الأندلس, لكن تلك النهاية لم تكن سوى بداية أخرى لحملات الإبادة والتطهير الديني التي لم تشهد لها أوربة مثيلاً في تاريخها .

وفي عام 1492م وبعد حصار دام عدة أشهر سقطت غرناطة آخر مدينة أندلسية في يد فرديناند ملك أراغون وايزابيلا ملكة قشتالة, وهكذا كانت نهاية عصر الأندلس, لكن تلك النهاية لم تكن سوى بداية أخرى لحملات الإبادة والتطهير الديني التي لم تشهد لها أوربة مثيلاً في تاريخها .

وكخاتمة منتصرة لحملة صليبية فقد كافأ البابا فرديناند وايزابيلا بإعلانهما “الملكين الكاثوليكيين”؛ وفي انجلترا, جمع هنري السابع البلاط لصلاة خاصة في كاتدرائية القديس بولس, وهناك وعظ الجميع بأن ينشدوا لله أنشودة جديدة وأثنى على بسالة ملكي اسبانيا وتقواهما .

أصبح قسم من الأندلسيين خاصة الفقراء وعمال الأرياف الذين لم يكن باستطاعتهم ترك أرضهم وبيوتهم والهجرة تحت رحمة الملوك الإسبان, الذين عاملوهم في البداية كأقلية بإمكانها العيش في ظل دولتهم والقيام بعباداتهم ضمن شروط وقيود محددة كما في القانون الذي أصدره الملك القشتالي الفونسو العاشر في القرن الثالث عشر لكن دون الاعتراف بالإسلام كدين أو تشريع, وحددت للمسلمين الأماكن المسموح لهم السفر إليها والضرائب التي سيدفعونها والممتلكات التي بإمكانهم الاحتفاظ بها.. الخ.

وترافق ذلك مع نزعة عامة لعزل المسلمين في أحياء وأماكن خاصة, لكن تلك التعليمات لم تكن تتبع في كل الأحوال وكان يحدث دائماً شيء من الاتصال بين المسلمين والمسيحيين واليهود لمختلف الأسباب والضرورات المعيشية . كما ينبغي عدم نسيان التفوق الحضاري الأندلسي الذي كان يعمل دائماً لصالح حاجة الإسبان للأندلسيين ويساهم في ذات الوقت بالتأثير في اللغة والثقافة والعادات الإسبانية .

تميزت الفترة الأولى لحكم الملوك الإسبان بعد سقوط آخر إمارة أندلسية بشيء من التساهل مع وجود الأندلسيين المسلمين لعدة أسباب أهمها الحاجة إليهم كقوة عاملة, وكحرفيين ومثقفين وإداريين متفوقين, وحين أكمل جيمس الفاتح الغزو المسيحي لبلنسية ومرسية, حرضه البابا وبعض أساقفته على “إبادة السراسنة” كما كان يطلق على المسلمين من أراضيه التي ضمها حديثاً, على أن كلمة الإبادة لم تكن تعني القتل بالضرورة فهي تتضمن أيضا فكرة الطرد, لكن الملك الأراغوني لم يكن بمقدوره الامتثال لتلك المطالب دون فقدان السكان الذين يفلحون الأرض ويحصدون الزرع ويزودون التاج نفسه بدخل كان أساسياً بالنسبة إليه .

لكن ذلك “التسامح” الإسباني تجاه بقاء المسلمين بدأ يتغير مع مرور الوقت خاصة مع ازدياد اندماج إسبانيا مع بقية العالم المسيحي الأوربي وتأثرها بالتطورات التي تحدث هناك, وأيضاً مع ازدياد الهجرة إليها من أوربة . ففي عام 1209م أطلقت البابوية حملة صليبية همجية داخلية ضد “هرطقة” الكاثار في جنوب فرنسا, كانت حرب إبادة بكل ما في الكلمة من معنى, وبعد إبادة المعاقل الأخيرة للكاثار في عام 1229م عقدت محكمة تفتيش بابوية في تولوز لاستئصال من بقي منهم على قيد الحياة وانتقل نشاط تلك المحكمة الى شمال إسبانيا واقليم كتالونيا اللذين فر إليهما بعض الكاثار, ومع صعود الهوس البابوي بمكافحة الانشقاق والهرطقة فقد تصاعد أيضاً الهوس بوضع حدود صارمة بين المسيحيين وغيرهم, فقد أمر المجمع المسكوني الرابع لكنيسة لاتيران اليهود والمسلمين في أنحاء العالم المسيحي كله بارتداء لباس مميز لإزالة إمكانية “الخلط اللعينة” بين المسيحيين وغيرهم .

وانجذبت إسبانيا كثيراً الى فلك العالم المسيحي اللاتيني عبر ترسخ الحج إلى “شنت يعقوب” أو كما يسمى بالإسبانية سانتياغو دي كومبستيلا في شمال غرب إسبانيا حيث اكتشف قبر القديس جيمس الكبير أحد حواريي المسيح وهو يعقوب بن زبدي الذي حمل تلامذته جثمانه من القدس وجاؤوا به إلى إسبانيا حيث دفن كما يقال, وظل قبره مجهولاً مئات السنين, وبعد أن اكتشف فيما يشبه المعجزة أصبح ضريحه مقصداً للحج الكاثوليكي لكل أوربة حتى نافس الحج الى القدس, وشيدت في مكانه كاتدرائية ضخمة, وحولها وجدت بلدة صغيرة توسعت تدريجياً, وقد لعب ذلك في القرن التاسع الميلادي دوراً هاماً في بعث الروح الصليبية لاسترداد الأندلس وطرد المسلمين, ومن وحي ذلك الضريح والأساطير التي نسجت حوله والحجاج الذين كانوا يفدون بالآلاف إليه من كل أوربة (وبعضهم لم يكن يرجع على الغالب) وجدت طائفة صليبية متطرفة هي طائفة “القديس جيمس قاطع رقاب الأندلسيين” بداية من القرن الحادي عشر ولا شك أنها استفادت من مواسم الحج لتجنيد المؤمنين المتحمسين للقتال ضد المسلمين في الأندلس .

ومن أجل التبشير بتلك الطائفة والتعبئة للانضمام إليها فقد ألف رئيس الدير البنديكتي في كلوني جنوب فرنسا بيتر المبجل كُتيبين مؤثرين حول “هرطقة الساراكينوس” وهو الاسم الإزدرائي للمسلمين الأندلسيين, وكان رؤساء الأديرة الكلونيون الأقوياء من أشد أنصار الحملات الصليبية ولديهم صلات وثيقة بالحكام المسيحيين المشاركين في حرب “الاسترداد” وهكذا وجدت قناة رئيسية أخرى لنقل الروح الصليبية من أوربة الى الأندلس .

دخل الأندلس الذي سقطت كل مدنه ومناطقه بيد الممالك الإسبانية خاصة مملكة قشتالة التي كان لها نصيب الأسد في ابتلاع ممالك الطوائف منذ منتصف القرن الثالث عشر في عصر مختلف عما سبق, مع تأثر إسبانيا بالروح الكاثوليكية الصليبية التي كانت تنتشر عبر أوربة والتي شملت المسلمين واليهود أيضاً “قتلة المسيح” كما نظرت إليهم الكنيسة, وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والأوبئة التي اجتاحت أوربة والحروب الداخلية في ذلك الوقت فقد وجدت تلك الروح صدى لها واسعاً بين الجماهير الأوربية الفقيرة والجاهلة المتدينة, وفي القرن الرابع عشر وقع الاختيار على اليهود ككبش فداء لتلك الكوارث, فاتُهموا بشتى التهم ومن بينها تسميم المسيحيين, وفي العقد الأخير من القرن الرابع عشر أنتجت تلك المشاعر سيلاً من الحقد والعنف اجتاح العلاقة بين المسيحيين واليهود والمسلمين .

ولنا هنا أن ننسى كل ما كُتب في المعاهدات حول العلاقة بين الممالك الإسبانية والمسلمين فالكلمة العليا أصبحت للتعصب والاضطهاد بصورة متزايدة .

انتقلت حملات الإجبار على التنصير من حملات كنسية شعبية إلى أن أصبحت حملات رسمية تتشارك فيها السلطات الحاكمة, وفي عام 1412م أمرت الإنجليزية أم ايزابيلا الوصية على عرش قشتالة وليون كاثرين اليهود والمسلمين بقطع كل علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية مع المجتمع المسيحي وأن يلزموا أحياءهم وإلا واجهوا الموت أو مصادرة أملاكهم فيما عرف بقوانين كتالانيا؛ ونتيجة تلك الضغوط القاسية عُمّد زهاء ثلاثمئة الف يهودي وعدد غير معلوم من المسلمين كنصارى جدد .

ويبدو أن اليهود والمسلمين الأندلسيين الذين تنصروا استطاعوا الزواج من المسيحيات والدخول إلى الطبقات الوسطى والأرستقراطية وذلك أمر يبدو سهلاً للفهم بسبب تفوقهم الحضاري والثقافي, اذ كان التمييز الديني وحده هو العائق أمام تسيدهم للمجتمع, لكن ذلك أثار حفيظة أحفاد النبلاء القوط ذوي الدم الأزرق وهو المصطلح الذي ظهر لأول مرة في إسبانيا على يد النبلاء القوط لتمييزهم عن بقية المجتمع المسيحي ثم انتقل الى أوربة . وأسفرت شكوك الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية وحسد الأرستقراطية المسيحية والطبقة الوسطى الملحقة بها الى إثارة عاصفة أقوى من التعصب والاضطهاد ضد “المارانو” أي الخنازير الذين تصنعوا الإيمان المسيحي نفاقاً للوصول إلى غاياتهم .

وفي هذه الفترة ظهر المذهب العنصري المعروف بنقاء الدم على السطح أول مرة كإحدى القوى الدافعة المهمة في المجتمع الإسباني وهو نوع من التعميم والتعديل البسيط لمفهوم الدم الأزرق .

فبينما كان هدف مفهوم “الدم الأزرق” هو إظهار شرف السلالة المرتبطة بنبلاء القوط فقد أصبح هدف “مذهب الدم النقي” هو تمييز قرابة دم متخيلة كانت تربط المسيحيين القدامى بماضي إسبانيا القوطي واللاتيني وانتشر الاعتقاد بأن قطرة دم واحدة من اليهود أو المسلمين كافية لإفساد ذلك الدم النقي إذا انتقلت إليه بالزواج نحو الأبناء .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المذهب لم يكن المدخل والمبرر لاستعباد واضطهاد وتهجير المسلمين واليهود الأندلسيين فقط ولكنه كان المبرر أيضاً للمستعمرين الإسبان لاستعباد الأفارقة على أساس مفهوم مرتبط بالدم النقي هو مفهوم الدم الأسود لعبيدهم الزنوج في أمريكا اللاتينية وهكذا صُنف الناس وفق أنسابهم وألوانهم الى مسيحيين جدد, وأنصاف مسيحيين, وأرباع مسيحيين, وصُنف سكان هاييتي إلى 128 درجة مختلفة من الدم الأسود إلى الدم الأبيض النقي .

ومثلما “ألهمت” أوربة إسبانيا بالروح الصليبية القتالية ضد المسلمين فقد “ألهمت” إسبانيا المهاجرين الأوربيين إلى أمريكا بروح التمييز العنصري ونظرية الدم النقي .

محاكم التفتيش:

بعد اتحاد قشتالة وأراغون وسقوط غرناطة أعيد إحياء محاكم التفتيش الدينية التي اختصت أول الأمر بالتأكد من صدق تحول اليهود والمسلمين نحو المسيحية لكنها جاءت هذه المرة ليس بإشراف وتعيين الفاتيكان من روما ولكن بتعيين حكام إسبانيا وبالتالي فقد تحولت الى أداة سياسية بيدهم، ويبدو أن بداية محاكم التفتيش الإسبانية في القرن الخامس عشر كانت موجهة لكشف الشكوك القوية التي حامت حول يهود اعتنقوا المسيحية واتهموا بالتآمر سراً لمقاومة الحكم الإسباني المسيحي في إشبيلية؛ ثم مدت محاكم التفتيش نشاطها إلى بلدات ومدن أخرى في قشتالة تحت إشراف المفتش العام المتعصب الكاردينال توماس دي توركومادا، وبعد ذلك الى الأراغون .

المفتش العام الكاردينال توماس دي توركومودا:

يختلف المحقق في محاكم التفتيش عن القاضي العادي من حيث أن الأول اضطلع بمهمة مستحيلة هي التفتيش في الضمائر والتأكد من الخواطر والأفكار التي تجول في عقل المتهم, واعتبر المحقق في محاكم التفتيش مجرد الشك معصية لا تغتفر ولم يكن كافياً ما يظهره المتهم من الاعتراف أو أن يكثر عطاياه لله فكل هذا لا يمنع أن يكون مهرطقاً بقلبه حيث أن معظم المتهمين بالهرطقة تظاهروا بالإيمان عند مثولهم أمام محاكم التفتيش, ولأن المحققين كانوا يفتشون في ضمائر المتهمين فإنهم أدركوا أن اتباع الأساليب العادية لن يأتي بأية نتيجة وهكذا برر هؤلاء المحققون لأنفسهم القسوة والوحشية في التعامل مع المتهمين معتبرين أن من الخير للكنيسة أن يموت مئة بريء من أن يهرب من العقاب مهرطق واحد.

كانت عمليات الإبلاغ تؤدي إلى الاعتقال, والاستجواب, والتعذيب, والسجن, والمحاكم السرية, وكان المُدانون يظهرون في العرض التكفيري الجماهيري المسرحي المعروف باسم “موكب الإيمان” وفيه كان الزنادقة “التائبون” الذين كانت مخالفاتهم غير خطرة يُعرضون وهم يرتدون قبعات مخروطية ويحملون شموعاً مشتعلة, أما المُذنبون الأكثر إجراماً فكانوا يُسلمون للسلطات المدنية المحلية لتحرقهم وهم على الخازوق وبين عامي 1485-1501م أحرق حوالي 2000 من معتنقي المسيحية “الزنادقة” منهم 250 في طليطلة وحدها .

وقد لخص أحد المحققين في القرن الخامس عشر إجراءات محاكم التفتيش بأنها غاية في البساطة, وجادل بعدم الحاجة إلى فرض كفالة للإفراج المؤقت عن المتهم, فالرأي عنده أنه إذا ألقي القبض على المتهم واعترف بذنبه ولم يُظهر ندمه على هرطقته فيجب تسليمه للجهاز المدني لتنفيذ حكم الاعدام, وأما إذا أظهر توبته وندمه فينبغي إلقاؤه في السجن المؤبد ولا يجوز الإفراج عنه بكفالة, وإذا أنكر المتهم التهم وقام الشهود بإدانته فإنه في هذه الحالة يعتبر عاقاً وعاصياً وينبغي تسليمه إلى الجهاز المدني لإعدامه؛ وبلغ من جنون محاكم التفتيش ملاحقة المتهمين بعد وفاتهم !

فحتى القبر نفسه لم يكن كافياً لتوفير الحماية للمذنبين بعد أن يختارهم الله إلى جواره فإذا صدرت ضدهم أحكام مخففة بالسجن فإن محاكم التفتيش لم تتورع عن نبش قبورهم وإخراج عظامهم, أما إذا صدر الحكم عليهم بالحرق فإن عظامهم تُستخرج لإضرام النار فيها بالإضافة لمصادرة ممتلكاتهم, وكمثال على ذلك يكفي أن نذكر حالة أرمانو بونجيلو بو في بلدة فيرارا الذي نشب صراع حول استحواذ بقاياه بعد وفاته عام 1269م بين الأسقف ومحققي محاكم التفتيش في فيرارا استمر اثنين وثلاثين عاماً, وقد أسفر ذلك الصراع عن انتصار محاكم التفتيش عام 1301م .

ولا بد أن السلطات السياسية كانت على دراية بجنون وهوس محاكم التفتيش لكنها كانت راضية عن عملها, ليس فقط من أجل كسب تأييد الكنيسة الكاثوليكية واستخدام ذلك التأييد لتأمين ولاء الناس للملوك, لكن لسبب سياسي أكثر أهمية وهو مضايقة الأندلسيين واضطهادهم وإشعارهم بأن بقاءهم في تلك البلاد سيحمل معه الخوف الدائم من السجن والتعذيب والحرق ومصادرة الممتلكات لأتفه سبب ممكن, وأن من الخير لهم أن يحملوا أمتعتهم ويرحلوا بإرادتهم الحرة إلى خارج الأندلس . لكن ذلك لم يكن كافيا كما يبدو لدفعهم للرحيل عن وطنهم ووطن أجدادهم .

في عام 1492م وبعد سقوط غرناطة مباشرة وقّعَ فرديناند وايزابيلا مرسوماً في قصر الحمراء في نهاية شهر آذار (مارس) أمرا فيه كل اليهود في ممالكهما أينما وجدوا بأن يدخلوا في المسيحية أو يغادروا أرض إسبانيا خلال مهلة أربعة أشهر وعشرة أيام .

وهكذا بينما اختار خمسون يهودياً اعتناق المسيحية, فقد فضل عدد يتراوح بين مئة ألف ومئة وخمسين ألف يهودي الهجرة خارج إسبانيا؛ واستقر المُبعدون في الدولة العثمانية وبلاد المغرب .

افتتحت إبادة اليهود في إسبانيا مرحلة جديدة في تاريخ الأندلسيين, حيث تمحورت حملات التطهير الديني بعد ذلك على المسلمين الأندلسيين .

وحتى يمكن تصور حال الأندلسيين الذين كانوا يُهجرون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية حتى اضطروا لركوب البحر نورد هذه الشهادة من “حوليات الملك دون فرناندو الرابع” التي يذكرها المؤرخ الإسباني كلاوديو سانتشيت البرنوث في كتابه “إسبانيا المسلمة” حيث يذكر قصة المُسلم المُرحل باستمرار فيقول هذا المُسلم المُطارد من الزحف الاستيطاني التطهيري المسيحي مخاطباً الملك دون فرناندو الذي زحف للاستيلاء على جبل طارق في القرن الثالث عشر الميلادي “قال له أحد المسلمين الذين يعيشون بتلك الناحية والذي كان شيخاً مسناً, سيدي الملك: ماذا فعلتُ أنا حتى تطردني من هنا؟ فقد كان والد جدك الملك دون فرناندو الرابع حين استولى على اشبيلية قد طردنا منها فتوجهت لأعيش بشريش وبعدها جاء الملك الفونسو جدك واستولى عليها وطردني فتوجهت لأعيش بجزيرة طريف وظننت أنها مكان آمن إلى أن زحف والدك الملك سانتشو فاستولى على جزيرة طريف فطردني وها أنا أعيش الآن بجبل طارق وهو آخر ملجأ لي وليس في وسعي أن أتجاوزه لأنك تعلم أن أرض الإسلام أصبحت وراء البحر, فأين يمكنني أن أذهب؟ “(37) .

فحملات الإبادة والتطهير الديني والاستيطان كانت تتواصل دون انقطاع منذ سقوط طليطلة عام 1085م وقد تكثفت على نحو خاص منذ سقوط اشبيلية عام 1248م . وكان على الذين أفلتوا من تلك الحملات أن يتحملوا عذابات لا حدود لها على يد محاكم التفتيش لإتمام عملية التطهير الديني .

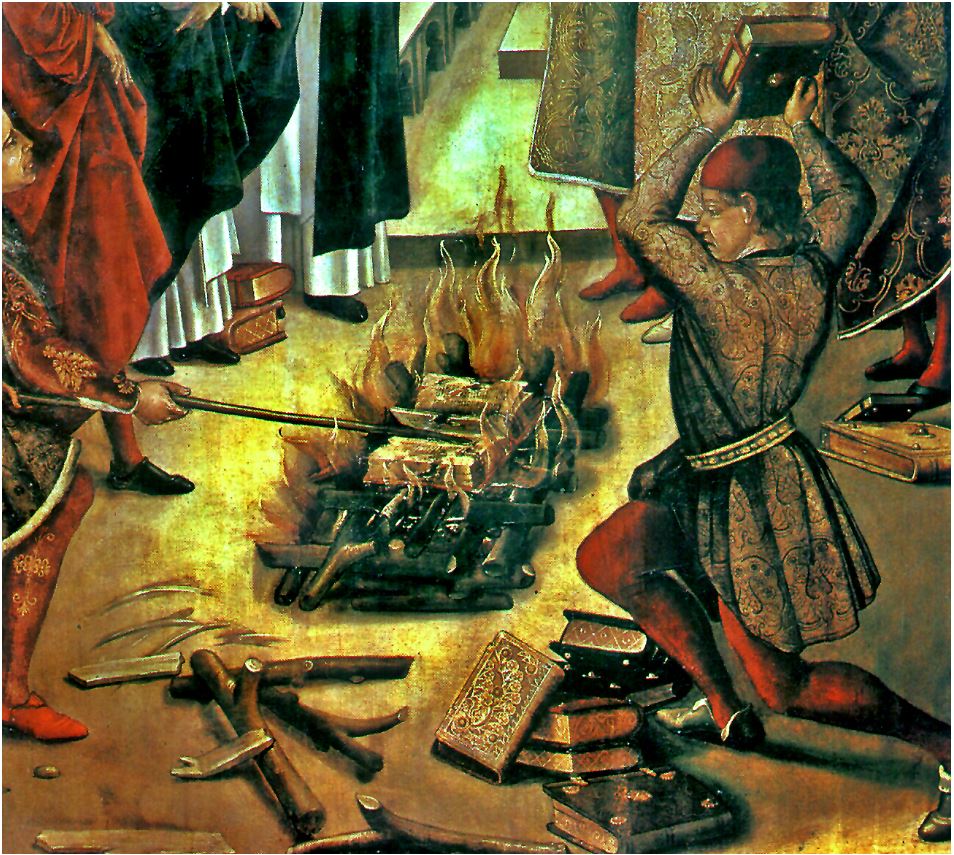

وفي عام 1500م “أقدم الكاردينال الصليبي المشهور خيمينيث دي ثيسنيروث على حرق الكتب الإسلامية في الساحة العامة بغرناطة, وعدد مجلداتها خمسة آلاف دون أن ينظر بما تحتويه الكتب, وقيمتها العلمية والأدبية, وكذلك فعلت محاكم التفتيش بمقاطعة أراغون” وأصدرت محاكم التفتيش قرارات بمصادرة كل ما هو مكتوب باللغة العربية وأعقبتها قرارات بمصادرة كل ما يتعلق بالإسلام سواء كتب بالعربية أم بغيرها, ورغم ذلك فقد كان من الصعوبة بمكان القضاء على اللغة والثقافة العربيتين . ففي عام 1579م وبعد 87 عاماً من سقوط غرناطة أبلغت السلطات الكنسية في أراغون قداسة المفتش العام لمحاكم التفتيش التالي: “إننا نلفت جنابكم الموقر على ما تمكنا من الحصول عليه بين هؤلاء المرتدين من الفرق المحمدية من الكتب العربية التي في حوزتهم, قصد التعلم بها, وكذلك إلى الروابط والاتصالات التي تتم فيما بينهم وخاصة مع سكان الجزائر, وللوقاية من هذه الأخطار, نرى من الضروري إلقاء القبض على الفقهاء والرؤساء منهم”(38) .

لوحة تمثل إحراق الكتب العربية:

وفي عام 1609م وبعد أكثر من قرن على سقوط غرناطة, وتحول معظم المسلمين فيها نحو المسيحية لضمان بقائهم في بيوتهم وممتلكاتهم واستمرار حياتهم, توصلت الكنيسة الكاثوليكية والملك فيليب الثالث الى أن أولئك المسلمين المتحولين للمسيحية لم يكونوا في كثير من الأحوال صادقين في إيمانهم المسيحي, وأن كثيراً منهم كانوا يعودون بين حين وآخر لممارسة الشعائر الإسلامية سراً مثل الختان وصوم رمضان وقراءة أجزاء من القرآن وغير ذلك, وأن بقاءهم يشكل خطراً على الوحدة الدينية لإسبانيا, لذلك تم اتخاذ قرار نهائي بطردهم من البلاد والتخلص منهم .

وفي عام 1609م وبعد أكثر من قرن على سقوط غرناطة, وتحول معظم المسلمين فيها نحو المسيحية لضمان بقائهم في بيوتهم وممتلكاتهم واستمرار حياتهم, توصلت الكنيسة الكاثوليكية والملك فيليب الثالث الى أن أولئك المسلمين المتحولين للمسيحية لم يكونوا في كثير من الأحوال صادقين في إيمانهم المسيحي, وأن كثيراً منهم كانوا يعودون بين حين وآخر لممارسة الشعائر الإسلامية سراً مثل الختان وصوم رمضان وقراءة أجزاء من القرآن وغير ذلك, وأن بقاءهم يشكل خطراً على الوحدة الدينية لإسبانيا, لذلك تم اتخاذ قرار نهائي بطردهم من البلاد والتخلص منهم .

هكذا انتصرت وجهة النظر التي عبر عنها الأسقف خوان بابتيستا بيريث بتحيزه العدائي ضد هذه الأقلية المغلوبة على أمرها والتي لم تكن تمتلك أي قوة تواجه بها الظلم والاضطهاد, يقول الأسقف خوان “إنه لأقل خطراً أن يكونوا مسلمين هناك على أن يبقوا وهم نصارى بإسبانيا” .

وفي آخر المطاف نجد المصادر تحدثنا عن ترحيل حوالي ثلاثمئة ألف أندلسي ممن سبق أن تحولوا للمسيحية في غرناطة وحولها كانوا يشكلون في معظمهم يداً عاملة رخيصة الثمن وحرفيين نشيطين لأرقى الصنائع وتجاراً وفلاحين منتجين, وكان لخروجهم أثر مدمر على الاقتصاد الإسباني .

يصف الشاعر الاسباني منديث رحلة المهجرين الرهيبة: هجرة مضنية… أمرٌ فظيع… مشحونة بالمجهول… أحزان ثقيلة… في غمرتها ينفد الصبر… وترتعش لها آلام الروح العدُوَة .

ويقول الشاعر الآخر أفيلار: شيخ يجر طفلا بيده… وآخر تلفه أمه على صدرها… وفتى آخر كذاك الطروادي… قد حمل والده على ظهره .

يشير هنا إلى أسطورة طروادة حين خرج شعبها منها نحو المنفى وتركها وهي تحترق . لكن لماذا تطلبت السيطرة على الأندلس كل هذا القدر من العنف الذي نادراً ما نراه في التاريخ الإنساني والذي انتهى بإبادة ملايين البشر عن طريق طردهم من وطنهم التاريخي؟

وبالمقارنة بين دخول العرب المسلمين إلى الأندلس وسيطرتهم على الجزيرة وبين حروب “استرداد” الملوك القوط الذين تسموا بالإسبان في النهاية نجد أن العرب المسلمين لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك العنف في تعاملهم مع السكان الأصليين, وأن الإيبريين باعتراف أهم المؤرخين الغربيين للتاريخ الإسباني مثل الهولندي دوزي والفرنسي ليفي بروفنسال قد اعتنقوا الإسلام بإرادتهم الحرة دون إكراه, ولم يمض على الفتح العربي الإسلامي سوى خمسين عاماً أو أقل حتى أصبحت الغالبية العظمى للسكان الأصليين تدين بالإسلام وتعلمت اللغة العربية حتى أوشكت اللاتينية على الانقراض .

كما لم يسجل التاريخ أن العرب المسلمين قد عمدوا إلى طرد سكان مدينة أو قرية في طول الأندلس وعرضها خلال مئات السنين .

فلماذا استخدم ملوك القوط كل ذلك العنف الذي وصل إلى حد الوحشية المجنونة التي استمرت دون توقف لمئات السنين وانتهت بالإبادة الجماعية والتهجير لملايين السكان في سيطرتهم على الأندلس؟

فلماذا استخدم ملوك القوط كل ذلك العنف الذي وصل إلى حد الوحشية المجنونة التي استمرت دون توقف لمئات السنين وانتهت بالإبادة الجماعية والتهجير لملايين السكان في سيطرتهم على الأندلس؟

والجواب على ذلك التساؤل ليس صعباً, فالإيبريون سكان إسبانيا الأصليون وجدوا في الإسلام دعوة تحرير لشرائح واسعة من الأرقاء والأقنان شبه الأرقاء, ومن الطبقات الوسطى التي تخلصت من جور واستغلال طبقة النبلاء القوطية ومن اليهود الذين اضطهدتهم الكنيسة الكاثوليكية .

وقد رصد المؤرخون كيف أن النبلاء القوط بعد أن استولوا على منطقة الأراغون في حروب الـ “الاسترداد” عادوا إلى نظامهم القديم فتحول المزارعون من شركاء لمالكي الأرض كما كانوا في زمن الأندلس المسلم إلى أقنان (شبه عبيد) مرتبطين بالأرض لا يملكون حق مغادرتها إلى أي مكان, وعليهم تقديم الكثير من الخدمات لسيدهم إضافة لحصة الأسد من إنتاج الأرض . وقد تسبب ذلك لاحقاً بثورة الفلاحين المسلمين في منطقة أراغون تلك الثورة التي قمعت بالقوة ثم صدر القرار بترحيل جميع المسلمين نحو البحر .

كما شعر الإيبريون الذين استقبلوا الفتح العربي الإسلامي بالتحرر من ثقل تسلط رجال الكنيسة على حياتهم الاقتصادية- المعيشية والفكرية- الروحية, وبالمقارنة وجدوا أن الإسلام ليس لديه تلك المؤسسة الدينية بل يقتصر الأمر على العلاقة بين الانسان وربه مباشرة دون وسيط .

وقد برهن التاريخ أن النظام السياسي والقضائي والاقتصادي العربي- الإسلامي الأندلسي كان حاضنة مناسبة للنمو والازدهار وفي ظله خطت الأندلس خطوات كبيرة نحو الأمام حتى أصبحت الأغنى اقتصاداً والأكثر ثقافةً وحضارةً من أي بلد أوربي آخر في العصور الوسطى وحتى سقوط غرناطة عام 1492م .

وإذا غصنا نحو الأعمق قليلاً يمكن أن يفكر المرء في أن الموروثات الحضارية الكنعانية الفينيقية لدى الإيبريين جعلت من السهل تقبلهم للفتح العربي الاسلامي وانصهارهم في بوتقة الحضارة العربية- الاسلامية

وفي الطرف المقابل فقد كان على الملوك القوط (الإسبان لاحقاً) الذين اعتبروا أنفسهم دائماً ورثة لمملكة القوط البائدة أن يتغلبوا على حقيقة أنهم كانوا أقلية حاكمة لا تمتلك قاعدة اجتماعية واسعة, وبالتالي فقد كان شعورهم بالغ العداوة تجاه السكان الأصليين الإيبريين الذين نبذوهم بسهولة مع الفتح الاسلامي, واختلطوا مع العرب والمسلمين ثم انصهروا معهم باللغة والثقافة والدين .

ومن أجل استعادة مُلكهم القديم كان لا بد من الاستعانة بعنصرين: الكنيسة الكاثوليكية والعنف الصليبي .

وكمصادفة تاريخية فقد بدأت حروب “الاسترداد” في الحقيقة في أواسط القرن الحادي عشر مع تصاعد الروح الصليبية في أوربة, وجاء احتلال طليطلة على يد مملكة قشتالة عام 1085م بينما جاء احتلال القدس على يد الحملة الصليبية عام 1099م وبينما كانت الأذرع العسكرية الصليبية تتحرك في الأندلس مستخدمة الملوك والنبلاء القوطيين كانت الأذرع الصليبية تتحرك في بلاد الشام مستخدمة ريموند دى تولوز (أمير إقليم بروفانس وتولوز بفرنسا) الذي قاد الصليبيين إلى بيت المقدس .

لكن المركز الروحي كان واحداً في الحالتين وهو بابا الفاتيكان في روما, وكان الهدف واحداً وهو التخلص من الوثنيين الكفار المسلمين وتخليص الأماكن المقدسة منهم .

ولأن إيبريا لا تحوي أماكن مقدسة لتخليصها من المسلمين فقد استعيض عن ذلك بخلق مكان مقدس أسطوري هو ما يُزعم أنه قبر يعقوب بن زبدي الحواري للمسيح عليه السلام في شمال الأندلس, وسرعان ما أحيط قبره المكتشف بهالة عظيمة من التقديس والتبرك والمعجزات جعلته مركزاً دينياً للحج منافساً للأماكن المقدسة في القدس . بل إن يعقوب بن زبدي الحواري المُسالم المتواضع أصبح ملهماً لطائفة من المقاتلين الصليبيين المتحمسين ليس فقط لتطهير ضريحه وما حوله من المسلمين “الوثنيين” ولكن لتطهير إسبانيا كلها منهم, وأصبح اسم ذلك القديس “سانت جيمس (باللاتينية سانتياغو) قاطع رؤوس المسلمين”، كما أصبحت الكاتدرائية التي تضم قبره المفترض أقدس مكان في أوربة الكاثوليكية.

ولأن إيبريا لا تحوي أماكن مقدسة لتخليصها من المسلمين فقد استعيض عن ذلك بخلق مكان مقدس أسطوري هو ما يُزعم أنه قبر يعقوب بن زبدي الحواري للمسيح عليه السلام في شمال الأندلس, وسرعان ما أحيط قبره المكتشف بهالة عظيمة من التقديس والتبرك والمعجزات جعلته مركزاً دينياً للحج منافساً للأماكن المقدسة في القدس . بل إن يعقوب بن زبدي الحواري المُسالم المتواضع أصبح ملهماً لطائفة من المقاتلين الصليبيين المتحمسين ليس فقط لتطهير ضريحه وما حوله من المسلمين “الوثنيين” ولكن لتطهير إسبانيا كلها منهم, وأصبح اسم ذلك القديس “سانت جيمس (باللاتينية سانتياغو) قاطع رؤوس المسلمين”، كما أصبحت الكاتدرائية التي تضم قبره المفترض أقدس مكان في أوربة الكاثوليكية.

واستقبلت مملكة أوسترياس الصغيرة المعزولة ألوف المقاتلين الصليبيين الكاثوليك المتطوعين من فرنسا وغيرها, كما استقطبت ما تبقى من الأقلية القوطية في الأندلس خاصة بعد توسعها أثناء انشغال الأندلسيين الأوائل بحروبهم الداخلية, وليست الدوافع الدينية فقط وراء التطوع للقتال إلى جانب النبلاء القوط, ولكن الغنيمة ومنح الأراضي للمقاتلين كانت حاضرة أيضاً بذات القوة, فالأراضي التي كسبتها أوسترياس حتى نهر دوير كان يقابلها نقص شديد في سكان تلك المملكة الصغيرة, وبالتالي فقد كانت دائماً معروضة كمكافأة للمقاتلين الذين ينضمون إلى النبلاء القوط .

لقد كان واضحاً للملوك وطبقة النبلاء القوط أنهم ليسوا بمواجهة حكومة إسلامية وجيش إسلامي معزول عن المجتمع, لكنهم بمواجهة مجتمع حضاري تبلورت هويته عبر مئات السنين . وأن استعادتهم لمملكتهم البائدة لا يمكن أن يتم من خلال ذلك المجتمع, وقد أيدت التجربة التاريخية تلك الفكرة . بالتالي لا يمكن بناء المملكة القوطية الجديدة سوى على أنقاض المجتمع الأندلسي وليس بواسطته كما فعل العرب المسلمون بعد فتح الأندلس . فكيف يمكن إزالة مجتمع حضاري وشعب راسخ بأرضه في بلد من أكثر بلدان العالم كثافة بالسكان في ذلك الزمان بدون العنف الوحشي؟

لقد كان واضحاً للملوك وطبقة النبلاء القوط أنهم ليسوا بمواجهة حكومة إسلامية وجيش إسلامي معزول عن المجتمع, لكنهم بمواجهة مجتمع حضاري تبلورت هويته عبر مئات السنين . وأن استعادتهم لمملكتهم البائدة لا يمكن أن يتم من خلال ذلك المجتمع, وقد أيدت التجربة التاريخية تلك الفكرة . بالتالي لا يمكن بناء المملكة القوطية الجديدة سوى على أنقاض المجتمع الأندلسي وليس بواسطته كما فعل العرب المسلمون بعد فتح الأندلس . فكيف يمكن إزالة مجتمع حضاري وشعب راسخ بأرضه في بلد من أكثر بلدان العالم كثافة بالسكان في ذلك الزمان بدون العنف الوحشي؟

هكذا يصبح العنف كما التعصب الديني ضرورة سياسية وليس مجرد انحراف أخلاقي وسقوط إنساني .

خـاتمـــة:

بلا شك فإن التعصب الديني المشبع بالروح الصليبية هو المسؤول الأكبر عن مأساة الأندلس, وهذه الروح الصليبية التي فتكت بأوربة القرون الوسطى ودفعتها للغزو والقتال واجتياح بلاد المسلمين في بلاد الشام ومصر وفي الأندلس وشمال أفريقيا مناقضة تماماً لروح المسيحية الحقيقية روح التسامح والمحبة والبعد عن العنف “من يضرب بالسيف.. بالسيفِ يُضرب” كما قال المسيح .

واذا كانت محاكمة التاريخ غير ممكنة وغير عقلانية فإن رؤيته على حقيقته دون تزييف هو أمر يستحق بذل الجهد ونشر الوعي المطابق للحقائق .

لكن الجرائم الكبرى ضد الإنسانية مثل الإبادة والتهجير وإجبار الناس على تغيير معتقداتهم بحد السيف ومثل جرائم محاكم التفتيش لا يمكن القبول بأقل من إدانتها إدانة تامة, وأي محاولة لتبريرها أو طمسها أو الدفاع عنها مدانة بنفس المقدار .

ومن الواضح أن الثقافة الغربية السائدة لم تتخذ حتى الآن الموقف الأخلاقي من إبادة شعب الأندلس . رغم أن بعض المؤرخين الأحرار والمنصفين قد تعرضوا لتلك الجريمة ضد الانسانية .

لا يستطيع أحد اليوم الدفاع عن محاكم التفتيش, ويكفي إخراج أعمالهم للنور لإدانتهم بكل المعايير الأخلاقية والإنسانية, ولا يبقى من طريقة أمام الثقافة الغربية سوى فصل إدانة محاكم التفتيش عن أعمال الإبادة الأخرى لشعب وحضارة الأندلس, لكن الحقيقة أن محاكم التفتيش لم تكن سوى أداة صغيرة لتنفيذ إبادة شعب الأندلس فالقرارات الملكية المتلاحقة ثابتة وواضحة في الأمر بتهجير شعب الأندلس منذ بداية القرن الثالث عشر وحتى القرن السابع عشر حملة بعد حملة ومدينة بعد مدينة حتى تهجير شعب غرناطة عام 1609م .

لا يمكن للذاكرة العربية- الإسلامية نسيان مأساة الأندلس, ولا التغاضي عن تلك المظالم الفظيعة التي ألمت بجزء عزيز من أوطان الحضارة العربية- الإسلامية, وليس هناك شك في أن قضية الأندلس ستظل مشكلة وعقبة كبيرة تعترض التعايش والتفاهم بين الثقافتين العربية- الاسلامية والثقافة الغربية- المسيحية . ومن أجل إزالة تلك العقبة لا بد للثقافة الغربية من الاعتراف بالظلم الذي وقع على شعب الأندلس, وأن حروب “الاسترداد” لم تكن حروب تحرير قط, بل كانت امتداداً للحروب الصليبية, وأن الأندلسيين الذين اضطُهدوا وطُردوا من ديارهم لم يكونوا مُحتلين أجانب, بل هم الشعب الإسباني الأصلي الذي انصهر مع العرب والبربر واليهود وغيرهم في بوتقة الحضارة العربية- الإسلامية, بالتالي فإن إنكار هويته وحقه في وطنه هو تبرير لأعمال الإبادة والتطهير الديني .

لقد طُرِد الأندلسيون أصحاب الحق في وطنهم التاريخي, وجرى استبدالهم بمستوطنين آخرين بعضهم من داخل شبه الجزيرة الإيبرية وقسم كبير منهم من دول أوربية مختلفة ضمن حرب صليبية حين كانت أوربة غارقة تحت السلطة الروحية والفكرية للكنيسة الكاثوليكية . ولقد عبر بعض المؤرخين الغربيين بطريقة غير مباشرة عن تلك الحقيقة حين اعتبروا أن الهوية الوطنية الإسبانية إنما تكونت خلال حروب “الاسترداد”.

المسألة ليست مجرد مأساة للبكاء والحزن والشعور بالمرارة والظلم . بل لا بد من إلقاء الضوء الساطع على جزء من تاريخ الأمة الذي يحمل هويتها ويرسم آفاق مستقبلها .

هوامش الحلقة السابعة:

(37) المورسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس – د. عبد الله حمادي – ص27

(38) من الأرشيف التاريخي الوطني بلد الوليد – ص 26 – منقول من الكتاب السابق

———————————

يتبع.. الحلقة الأخيرة.. محاكمتين ومراجع الكتاب

«معقل زهور عدي»: كاتب وباحث عربي سوري

التعليقات مغلقة.