عبد الله السناوي *

أمام الحوائط المسدودة في أزمة «سد النهضة» ارتفعت ألسنة اللهب في السماء الإثيوبية وتبدت بوادر حرب أهلية تضرب ذلك البلد الإفريقي في وحدته الداخلية.

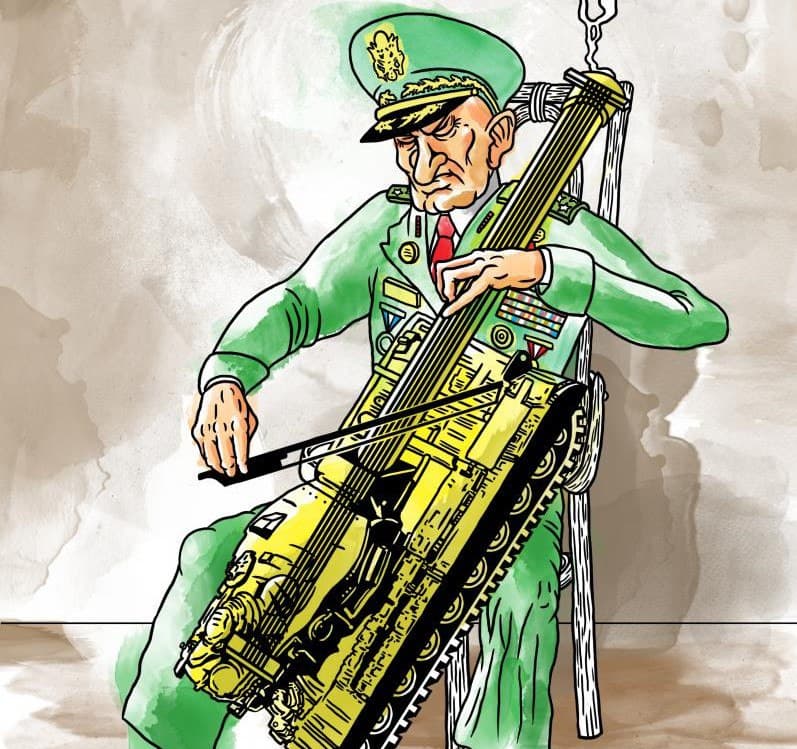

على مدى أكثر من عشر سنوات بدا التعنت مقصوداً ومنهجياً لاستهلاك الوقت حتى يستكمل بناء السد ويبدأ ملء خزانه ويصبح بمقدور إثيوبيا التحكم في مياه نهر النيل الأزرق، تقرر الأنصبة والحصص، تمنح وتمنع، دون أدنى اعتبار لأية قوانين دولية.

قيل وتردد تفسيراً للتعنت الإثيوبي الممتد جولة بعد أخرى ووسيطاً بعد آخر، إن مشروع السد يكاد يكون نقطة الإجماع الوحيدة بين المكونات السياسية والعرقية وسند الشرعية الأساسي في بلد ممزق يتلمس بصعوبة بالغة طريقه لسد احتياجات مواطنيه.

بدا مشروع السد قضية دولة تبحث عن التماسك الداخلي بقدر ما هو ضرورة تنمية.

قيل وتردد بغير سند ودليل إن القيادة الإثيوبية تفتقد الإرادة السياسية في التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يؤكد حقها في الكهرباء والتنمية دون جور على حقي مصر والسودان بالحياة نفسها.

الحقيقة أن التملص من أية التزامات كان تعبيراً عن هذه الإرادة حتى يمكن السيطرة على نهر النيل، أو الإمساك بـ «صنبور المياه» من عند المنبع ووضع مصر تحت الضغط والابتزاز بحسب الظروف المتغيرة وإرادات المصالح المحرضة. وقيل وتردد إنه إذا ما أبدت أية سلطة تحكم أديس أبابا مرونة ما وفق القوانين الدولية في المفاوضات قد يطعن على شرعيتها وتفلت معادلات وتوازنات تفضي إلى الاحتراب الأهلي.

لم يكن مشروع السد ضمانة نهائية للتماسك الداخلي، ولا كان التعنت الفادح في المفاوضات مانعاً لصواعق الحرب الأهلية. ما الذى قد يحدث الآن في التفاوض المزمن، فيما رائحة البارود في المكان ومستقبل البلد كله بين قوسين كبيرين؟

إذا لم يمكن السيطرة على التمرد العسكري في إقليم «التيجراي» بالحوار ورفع المظالم التي تعاني منها العرقيات المهمشة، فإن تداعياته قد تضرب في جذور الشرعية، التي تخول أية سلطة توقيع اتفاقيات ملزمة.

كانت إطاحة قائد الجيش وقائد الاستخبارات ووزير الخارجية في يوم واحد تعبيراً عن عمق أزمة الشرعية المتفاقمة، فكل طرف يطعن الآخر في شرعيته. رئيس الوزراء «آبي أحمد» مطعون عليه بعدم الشرعية لتعطيل الانتخابات النيابية عن مواعيدها بذريعة جائحة «كورونا». بذات القدر فإن المتمردين عليه بالسلاح يوصفون بعدم الشرعية لإجرائهم الانتخابات في الإقليم دون موافقة الحكومة الفيدرالية.

بالحجم السكاني تبلغ نسبة مواطني «التيجراي» نحو (6%) من تعداد سكان إثيوبيا، غير أن ما يتوافر عندهم من سلاح وقدرات عسكرية متراكمة لا يستهان بها. يكفى أن نتذكر أنهم القوة الأولى سياسياً وعسكرياً في إطاحة «مانجستو هيلا مريام» عام (1991)، وأن هيمنتهم على السلطة امتدت حتى أوقات قريبة. وتحت الشعور بالتهميش في السلطة والتمييز ضدهم لجأوا مجددا للسلاح.

لم تصمد إصلاحات «آبي أحمد»، الذى ينتمي لعرقية «الأورومو»، أمام المنازعات المتفاقمة، وأخذ يتصرف كديكتاتور يهدد ويتوعد مستبعداً لغة الحوار. كما لم تصادف المصالحة التي أجراها مع أريتريا، وحصد جائزة «نوبل» للسلام على إثرها عام (2018)، توافقاً داخلياً. وأثارت تلك المصالحة حفيظة «التيجراي»، الذين قاتلوا لسنوات طويلة الإرتيريين على طول الحدود المشتركة وخلفها.

زادت الشكوك وتعمقت المخاوف من تغول دور «آبي أحمد» عندما حل الجبهة الحاكمة وأسس حزب سلطة جديداً أطلق عليه «الازدهار»، امتنعت عن الدخول فيه «جبهة تحرير شعب التيجراي». كان اسم الحزب الجديد قريباً بدلالاته ومعانيه من الاسم الذى أطلق على السد الإثيوبي «النهضة»، غير أن الوعود اصطدمت بالصراعات العرقية وشكاوى التمييز. بطبيعة الحقائق على الحدود برز في المشهد المأزوم رجلان:

الأول، الرئيس الإرتيري «أسياس أفورقي»، فهو بحكم موقع بلاده جار لإقليم «التيجراي»، يخشى أن يجد نفسه مضطراً للدخول في حرب جديدة، ولم يتردد في دعم «آبي أحمد» منتظرا أين تصل مواجهات السلاح.

والثاني، الرئيس السوداني «عبدالفتاح البرهان»، الذى وجد نفسه في زاوية صعبة تحت ضغط النزوح المتوقع إلى بلاده هرباً من جحيم الاقتتال الأهلي بتقدير أولي (200) ألف إثيوبي، وذلك فوق طاقة السودان المنهك بأزماته الاقتصادية والاجتماعية.

هكذا تبدو انشغالات الجوار في أوقات انفلاتات السلاح. في مثل هذه الأحوال والمستجدات لا يمكن الرهان على التوصل لأي اتفاق مُلزم بشأن «سد النهضة». لا وساطة الاتحاد الإفريقي مجدية، ولا الذهاب إلى مجلس الأمن ممكناً لحين اتضاح الحقائق الجديدة في إثيوبيا المشتعلة بالنيران.

المأساوي في التطورات الإثيوبية أن العالم غير مهيأ لتدخل جدي يوقف صدامات السلاح. لا الولايات المتحدة بوارد استخدام نفوذها لوقف إطلاق النار انشغالاً باستحقاقات نقل السلطة فيها، التي تعانى ارتباكاً غير مسبوق في إجراءاتها. ولا الاتحاد الأوروبي بوارد التدخل بأكثر من نداءات وقف إطلاق النار وحفظ سلامة المدنيين. ولا الاتحاد الإفريقي يمتلك القدرة على وضع حد لخلافات وصراعات مزمنة في البيت الإثيوبي.

مع ذلك كله فإن الأطراف كلها تدرك، بصورة أو أخرى، أن ما يحدث في إثيوبيا يضرب الأمن الإقليمي في القرن الإفريقي داخلاً فيه الأمن المائي للدول المتشاطئة على نهر النيل. وأخطر التداعيات «بلقنة إثيوبيا»، وهذا نذير فوضى ضاربة يضر بمصر، التي من مصلحتها الاستراتيجية سلامة إثيوبيا ووحدتها بقدر حفظ أمنها المائي.

إذا ما تكرر «السيناريو اليوغسلافي» في إثيوبيا، وتفككت الدولة الواحدة إلى دول متنافرة بعد حروب طاحنة شهدت كوارث ومآسي إنسانية، فإن العواقب الاستراتيجية سوف تكون وخيمة. هذه حقيقة تستدعى مقاربات جديدة.

لم يكن أحد يتوقع أن تدخل إثيوبيا حرباً أهلية طاحنة، فيما أزمة السد تراوح مكانها منذرة بسيناريوهات تدخل عسكري دفاعا عن الأمن المائي المصري والحق في الحياة، كما أشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب» قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة.

على غير انتظار سرت رائحة البارود في المكان بفعل التناقضات الإثيوبية الداخلية لا وفق إشارة «ترامب».

* كاتب صحفي مصري

المصدر: الشروق

التعليقات مغلقة.