بسام شلبي *

تقديم:

عندما كنت في المرحلة الإعدادية والثانوية لم أستطع أن أفهم العلاقة بين التاريخ والجغرافيا. ولماذا كانوا يدرّسونا إياهما معًا ودرجتهما تُدمجان أيضًا، وكنت أحب التاريخ إلى درجة الهوس وأكره الجغرافيا.

فالمنهاج وأساليب التدريس التي كانت تعتمد على البصم وحشو المعلومات. لم تتح لي الفرصة لفهم هذه العلاقة إلا بعد تخرجي من الجامعة، ومن خلال المطالعة الذاتية استطعت فهمها وأدركت كيف أن الجغرافيا الطبيعية هي التي كانت اللاعب الأساسي في حكم حركة التاريخ.

ولكن في العصر الحديث مع بداية عصر التدويل (ما قبل العولمة) ومن خلال تدخل الإنسان في كل شيء بما فيه الجغرافيا. قامت الدول الغربية المهيمنة حينها بتقسيم العالم وفق مصالحها ورؤاها دون اعتبارات أساسية للجغرافيا الطبيعية بل وفق جغرافيا سياسية مصنّعة بدقة وأناة وبناءً على دراسات طويلة تضمن لها عوامل البقاء لأطول فترة ممكنة.

وبذلك التحول أصبح الغرب المتفوق هو صانع التاريخ الحديث متحديًا عوامل الجغرافيا الطبيعية. ولا شك أن أكثر منطقة في العالم قاطبة دُرست عملية تقسيمها وتجزئتها هي المنطقة العربية. فقد تم إرسال مئات بل آلاف من الجواسيس وضباط الاستخبارات ليجوبوا الأرض العربية بصفة مستشرقين وعلماء وأطباء ومبشرين.

وعلى عكس الانطباع السائد إن بريطانيا وفرنسا هما اللتان كانتا مهتمتين بدراسة المنطقة العربية فإن الحقيقة أن الألمان كان لهم العدد الأكبر من الجواسيس والدراسات وكانت ترى نفسها مهيئة أكثر لوراثة الدولة العثمانية حية أو ميتة. لكن هزيمة الألمان مع حليفتهم الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى هو الذي مكن بريطانيا وفرنسا ومعهم روسيا للاستفراد بتقسيم المنطقة وفق اتفاقية سايكس بيكو المعروفة.

منذ أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين كان النشاط الألماني كبيرًا في المنطقة العربية التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية في قعر تصدعها. وكان التنافس واضحًا ما بين الانكليز والفرنسيين وروسيا من ناحية اللذين أرادوا إنهاءها لتقاسم تركتها وبين الألمان اللذين أرادوا استمرارها مع حصولهم على امتيازات تجارية واقتصادية واستثمار الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية في أراضيها (وراثتها حية) ولتحقيق ذلك قاموا بتدريب الجيش الانكشاري وتطويره وتزويده بالسلاح الحديث. كما توصلت دراساتهم أن الحل الوحيد لاستمرار حكم الإمبراطورية هو تطوير وسائل المواصلات فيها لتتمكن من إعادة السيطرة على الأطراف تحت النفوذ والإشراف الألماني طبعا. من هنا ولدت فكرة بناء خط سكة حديد تربط برلين حتى البصرة وكانت المرحلة الأولى (برلين اسطنبول قونية) والمرحلة الثانية (قونية إسكندريون أضنا) والمرحلة الثالثة (أضنا الموصل مع تفريعة إلى حلب) وكانت الأصعب عبر جبال طوروس وزغاروس والمرحلة الرابعة: (الموصل بغداد البصرة) لم تنفذ إلا بعد سقوط الإمبراطورية المتداعية عن طريق الإنكليز لكنها لم تُربط فعليًا بالخط الأساسي.

استغرق العمل في المراحل الثلاث المذكورة أكثر من ٣٥ عامًا بتمويل ألماني كامل على شكل قروض طويلة الأجل وبتخطيط ودراسات وإشراف المهندسين الألمان أيضًا حتى تم الإنجاز في عام ١٩١١ .

لقد اعتبر الإنكليز هذا المشروع تهديدًا حقيقيًا لإمبراطوريتهم. وحاولوا تعطيله أو إلغائه عدة مرات كان آخرها في الحرب العالمية الأولى.

وهذا المشروع العملاق سيكون لاعب مهم في تحديد مستقبل سورية السياسي في العصر الحديث لذلك أسهبنا في الحديث عنه.

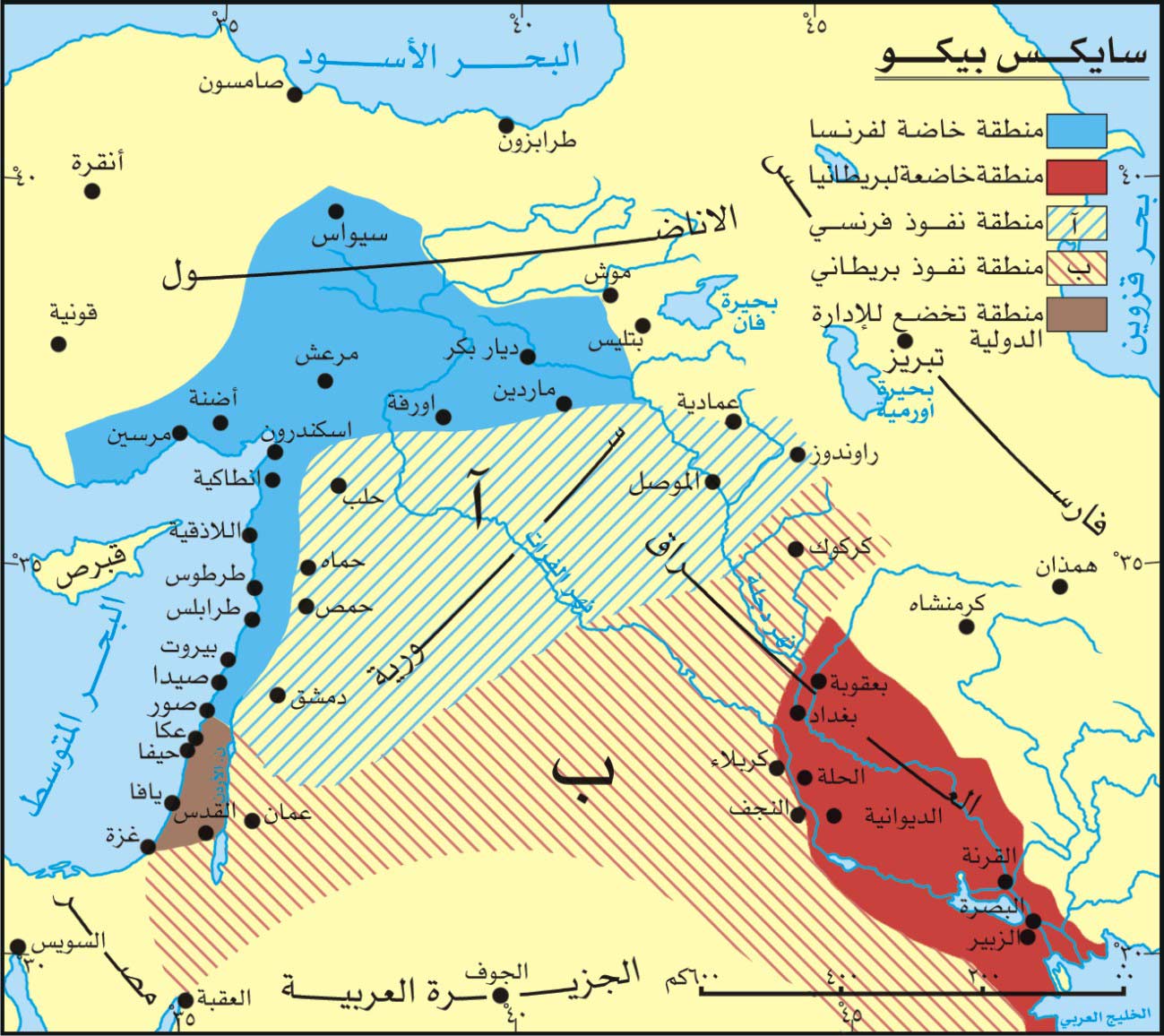

لم تكن صدفة أن تنتهي سنتين من المفاوضات الفرنسية البريطانية السرية إلى اعتبار خط سكة الحديد الواصل من أضنة إلى الموصل كحد فاصل لمنطقة النفوذ الفرنسي المسماة بالمنطقة A في الخريطة المرفقة باتفاقية سايكس بيكو الموقعة في ١٩١٦ وهو الذي سيتحول إلى خط الحدود السياسية لسورية أو الجمهورية العربية السورية.

حدود لا علاقة لها بإرادة الشعب العربي ولا علاقة له بالتاريخ أو الجغرافيا الطبيعية. وبريطانيا التي كانت تتآمر لإخراج هذه المناطق من الفضاء الطبيعي لها (العربي) كانت قد وعدت الشريف حسين في مراسلات مكماهون بالاعتراف بدولة عربية حدودها الشمالية جبال طوروس وزغروس.

أنا لا أدري كيف يمكن أن نعترف أو نحترم حدود رسمتها يد الأطماع الاستعمارية من ألماني أراد إنعاش إمبراطورية ليرثها حية، وآخر إنكليزي أراد الحفاظ على إمبراطوريته الحية باعتبار هذا الخط الحديدي ذو اهمية استراتيجية توصل الإمدادات العسكرية من القاعدة الأكبر في قبرص إلى بغداد ثم الهند.

رغم حرص الحليفين الخصمين بريطانيا وفرنسا أن تكون المنطقة A مساوية تمامًا بالمساحة للمنطقة B إلا أن الطمع البريطاني دفعها لتحتل أكبر قدر ممكن من منطقة الانتداب الفرنسي ولم تنسحب منها إلا بعد مفاوضات شاقة (وما كادوا يفعلون) وكان ذلك الانسحاب مقابل الاحتفاظ بقضاء الموصل الشاسع والغني بالنفط. ومدينة الموصل كانت تاريخيًا مرتبطة ثقافيًا وتجاريًا وجغرافيًا -عبر خط مواصلات قديم- بمدينة حلب.

سايكس بيكو وتهجير الآشور والكرد:

وهكذا تمت عملية فصل التوأمين بجراحة قيصرية. وأتبعت الأولى لبغداد تحت الانتداب البريطاني، والثانية لدمشق تحت الانتداب الفرنسي.

كان هذا العبث بالجغرافيا. مترافقًا مع اللعبة الاستعمارية المفضلة لدى الإنكليز وهي عمليات التهجير والنقل الجماعي لفئات من السكان. فقامت بتهجير العدد الكبير من الآشوريين بالاتفاق مع فرنسا لتوطينهم في منطقة انتدابها (سورية) كما رحبت فرنسا بتوطين عدد كبير من الأكراد.

وهاتان ورقتان من ضمن كثير من الأوراق التي تم تخبئتها للعب بها وقت الحاجة.

أما الأوراق شبه المكشوفة في اتفاق سايكس بيكو فكانت إسكندريون وقد أعطيت وضعًا خاصًا وهي كانت تابعة تاريخيًا لحلب ومُنحت حكمًا ذاتيًا ثم تم فصلها عن سورية، وكان هذا مبيتًا والمنطقة c التي تقارب حدود فلسطين الحالية والتي كان يجب أن تخضع لإدارة دولية بحسب الاتفاقية، لكن بريطانيا احتكرتها بتفاهمات ثنائية وبحكم الأمر الواقع.

ورغم الكشف عن هذه الاتفاقية ووعد بلفور الذي يعتبر مكملا لها فإن ذلك لم ينفع في تفادي نتائجها الكارثية. ولا يمكننا القول هنا لا ينجي حذر من قدر، لأنه لم يكن هناك أي حذر. ولم يكن هذا قدر محتوم.

التجزئة الفضيحة؛ المرفوضة شعبياً:

كنا قد استعرضنا أعلاه الأوضاع السياسية التي سبقت انتصار الدول الأوربية المتحالفة على الدولة العثمانية مع حليفها الألماني، وخروج روسيا مؤقتًا من معادلات الصراع على المنطقة بعد الثورة البلشفية، والكشف عن الاتفاقات السرية بين الحلفاء.

ربما يستغرب البعض عندما يعلم أن اتفاقية سايكس بيكو التي وزعت النفوذ بين الحلفاء لم تنص صراحة على تجزئة المنطقة العربية- عكس ما يعتقده الكثيرون- بل تركت الموضوع مفتوحًا طبقًا للظروف حيث نصت على إقامة كيان عربي أو كيانات عربية متحدة كنفدراليًا أو منفصلة. حسب ما تسفر عنه أوضاع ما بعد نهاية الحرب الأولى.

لذلك قلنا: بأن التجزئة لم تكن قدرًا محتومًا بل صنيعة. وأنا أريد أن أكون صريحًا هنا إلى أبعد الحدود، فأقول: بأنها لم تكن صنيعة الاستعمار الغربي وحده حسب ما تدعيه الروايات الرسمية للأنظمة والأحزاب القومية، بل صنيعتنا نحن العرب أيضًا “حكومات وشعوب، أحزاب ونخب ومثقفين.. مدنيين وعسكريين.”

فإمكانية الرفض والتمرد كانت موجودة وقابلة للإثمار. لكن للأسف فإن الحقيقة على الأرض كانت القبول والرضوخ.

وفي الجهة المقابلة لا يمكن الإنكار بأن كل من بريطانيا وفرنسا كان لديهما تصورات مختلفة لوضع المنطقة العربية حيث أن بريطانيا كان لديها تصور لكيانات متحدة كنفدراليًا تحت قيادة الأسرة الهاشمية بفروعها المختلفة. لكن فرنسا لم تقبل هذا التصور مع علمها المسبق بمدى عمق العلاقات التي نسجتها الأسرة الهاشمية مع بريطانيا.

لذلك أصرت على إنهاء حكم الملك فيصل في الشام. وكان مشروعها التجزئة إلى أبعد مدى، وكان مقترحها الأولي تجزئة منطقة انتدابها إلى سبع كيانات. ثم انتهى إلى أربع كيانات عدا لبنان وكلها كانت على أسس طائفية ودينية. بدون أية أسس لحدود جغرافية طبيعية.

لا أريد أن أتجاوز الحقيقة بالقول إنه كان هناك رفض شعبي كبير أو مقاومة كاسحة كما تذكر بعض الأدبيات، فقد عاشت سورية في خمس كيانات منفصلة لمدة ثلاث سنوات. ولم يكن إعادة توحيد أربعة منها بضغط شعبي جارف بالدرجة الأساسية، وإن كان لا يمكن إنكار وجوده وتأثيره، ولكن الأسباب الأقوى التي دعت فرنسا إلى إعادة التوحيد هي أولًا عدم وجود أسس قوية لاستمرار هذه الكيانات الصغيرة بمقومات دول كما سمتها فرنسا، والأهم أن بعضها قد أصبح أسهل لامتداد النفوذ الإنكليزي فيه بالأخص الكيان الدرزي في الجنوب والكيان السني في الشمال الذي ظهر فيه تيار قوي يطالب بالانضمام للعراق ما دفع فرنسا للتجاوب مع ما يريد التيار المطالب بالاتحاد مع دمشق ومن ثم ضمت له الكيان الدرزي ثم كيان الساحل المسمى بالدولة العلوية بعد أكثر من سنة على وحدة الكيانات الثلاث وشكلت ما صار يسمى الجمهورية السورية في حين استمر الكيان المسمى بدولة لبنان الكبير منفصلًا رغم وحدة الانتداب.

خلق واقتطاع الكيان اللبناني:

ورغم أن ما يعرفه الأكثرية بأن لبنان قد تم فصله عن سورية الطبيعية في عام ١٩٢٠ بقرار من الجنرال غورو فإن الحقيقة أن ذلك قد تم التأسيس له قبل ذلك بكثير ففي عام ١٨٦٠ إثر الفتنة الكبرى بين المسيحيين والمسلمين في تلك المنطقة التي حصدت أرواح آلاف الضحايا- ولا أعتقد إطلاقًا أنها كانت بريئة أو عفوية- فقد اجتمعت إثرها الدول الأوروبية القوية بمختلف تناقضاتها وصراعاتها (بريطانيا فرنسا روسيا ايطاليا ألمانيا) وأجمعت على إلزام الدولة العثمانية وقتها بإعطاء ما يشبه الحكم الذاتي لمتصرفية جبل لبنان. التي تضم أغلبية مارونية كبيرة، وفرضت أن يتم اختيار حاكمه بتوافق دولي وليس بفرمان من السلطان العثماني. وهذا الإجماع طبعًا ما كان يمكن أن يتحقق خلال تلك الفترة القصيرة ما لم يكن مرتبًا مسبقًا.

هذا التاريخ الفعلي للفصل سبقه أيضًا جذور أعمق بدأت قبل ذلك بكثير على شكل بعثات تبشيرية ومساعدات عينية ومالية كبيرة للكنائس والأديرة ومنح تعليمية في أوروبا. عدا عن إنشاء جامعات تابعة للكنائس مثل جامعة القديس يوسف والجامعة الإنجيلية.

لقد كان هدف الدول الأوربية الخفي (بالأخص فرنسا) هو خلق نخب سياسية وثقافية مرتبطة بها. وخلق أوضاع مختلفة للمسيحيين المشرقيين بالأخص المارونية منها ماديًا وثقافيًا. وهذه التفاعلات وتراكماتها الزمنية والمادية هي التي أدت إلى الاختلال والاضطراب في منطقة كانت متعايشة لمئات السنين. وكان هذا أول استخدام ممنهج للدين في السياسة في العصر الحديث في منطقتنا العربية. لكن حدود متصرفية جبل لبنان كانت ضيقة جدًا وإطلالتها على البحر الأبيض أضيق، لذلك عندما قام الجنرال غورو بتأسيس ما سمى وقتها دولة لبنان الكبير ضم لها أقضية حاصبيا وراشيا وطرابلس وصور وجبل عامل، وبذلك خلق تركيبة غريبة ضمت إلى جانب الأكثرية المسيحية طيفًا من المسلمين السنة والدروز والشيعة. وربما كان من الصعب التصديق أن هذه التركيبة الغريبة يمكن أن تستمر!!

لكن لماذا استمرت فقط هذه الدولة من بين السبع كيانات التي فكرت فيها فرنسا كمشروع تقسيم؟

أعتقد أن الغرب استطاع أن يخلق لهذه الدولة أوضاعًا متميزة جدًا عن فضائها الطبيعي مما أضعف المطالبة الشعبية والنخبوية بالوحدة.

إن الجذور العميقة التي زرعتها دول الاستعمار عبر زمن طويل وفق عملية تغيير ثقافي واجتماعي ممنهج ومدروس شكلت تاريخًا مختلفًا لهذا الجزء عن فضائه الطبيعي.

كذلك العوامل الجغرافية المتمثلة في سلسلتي جبال لبنان وجبال القلمون التي شكلت حاجزًا طبيعيًا معيقًا للاتصال من الجهة الغربية، وانحصر الاتصال في ممر ضيق في الجنوب، وممر أضيق في الشمال جهة طرابلس وعكار، التي كانت تاريخيًا أكبر المعارضين لهذا الانفصال، وإن لم يجد ذلك نفعًا مع لعبة التاريخ والجغرافيا الطبيعية والسياسية!!

سورية ذات الموقع الجغرافي المتميز:

ولعل أهم نقطة أثرت فيها الجغرافيا على تاريخ سورية وبلاد الشام هي موقعها على الزاوية الشمالية الغربية للبحر المتوسط. هذا البحر الذي كان يقع في وسط العالم المأهول قديمًا، وهو الذي شكل عبر التاريخ فاصلًا وواصلاً في آن معًا جغرافيًا وثقافيًا وسياسيًا. جعله أهم بقعة استراتيجية في العالم. وبواباته الثلاث ظلت لفترة طويلة المتحكم بأمن العالم.

ومازال رغم تراجع أهميته بسبب توسع العالم وتطور طرق المواصلات والاتصالات عاملًا مهمًا في التأثير على حركة التاريخ والصراعات السياسية الدولية والإقليمية.

وأكاد أجزم بأنك إذا أردت أن تفهم موقف أي من الأطراف الخارجية للصراع في سورية الآن، فتش عن المتوسط!! فالموقف الروسي مبني بشكل أساسي على الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط في الفكر السياسي الروسي قبل قيام الاتحاد السوفياتي، حيث كان الهدف المعلن للقيصرية الروسية هو الوصول إلى المياه الدافئة.. وأثناء فترة وجوده كقوة عظمى، وبعد سقوطه أيضًا. مما يؤكد الثبات الاستراتيجي في هذه النقطة. وبعد خسارة ليبيا أصبحت آخر نقطة ارتكاز لهم في المتوسط هي ساحل سورية الضيق المحاصر. وكانت خسارتها ستعني بالأغلب خروج روسيا من المعادلات الدولية المهمة وسوف تنكفئ إلى مجرد دولة إقليمية كبرى لا أكثر. لذلك فقد كان موقفها صلب وثابت إلى جانب النظام السوري في صراعه من أجل البقاء.

أما محّدثي السياسية اللذين لم يقرأوا التاريخ ولم يفهموا الجغرافيا، فقد راهنوا على تغيير الموقف الروسي أو محاولة شراءه. غير مدركين أن القاعدة الأساسية في السياسة تقول: بأنه لا يمكن استبدال أو تبادل المصالح الاستراتيجية بالمصالح التجارية. وإن الاغبياء اللذين زعموا بأن الغرب أو الشرق لن يتدخلوا في سورية لأنه ليس فيها نفط، لا يدركون أنه لديها ما هو أهم وأبقى من النفط!!

ولو نظرنا إلى موقف الأكراد نرى أن لديهم يقين ثابت، بأنه دون السيطرة على ممر بري عبر شمال سورية أو جنوب تركيا -لا يقل عرضه عن عشرين كيلو متر- يوصل مناطق تواجدهم مع البحر المتوسط فإنه يستحيل إقامة دولة كردية قابلة للحياة.. وهذا ما يفسر محاولات امتدادهم غربًا إلى عفرين وصولًا إلى بر الأمان.

وكان تدخل تركيا العسكري بالدرجة الأولى لقطع أي إمكانية لفتح هذا الممر الذي يهدد وحدتها ويقطع الاتصال الجغرافي بينها وبين العالم العربي وروابطه التاريخية.

إيران ورغم كل ما تزعمه من ترهات للاستهلاك المحلي من حماية المقامات إلى حماية الأقليات الشيعية إلى.. إلى.. فإن الحقيقة أنه الطموح الأزلي منذ عصر الصراع مع الرومان للوصول إلى المتوسط.

إنها حُمى البحر المتوسط التي أصابتنا منذ جاورناه ذات يوم موغل في عمق التاريخ ليصبح حدنا الجغرافي الغربي. الذي جر علينا كل ويلات الصراعات الدولية والاقليمية.

في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان لدى الأغلبية من المخططين الاستراتيجيين قناعة راسخة بأن من يسيطر على البحر الأبيض المتوسط يستطيع السيطرة على العالم. وأن من يسيطر على المنطقة الممتدة من خليج السويس إلى خليج إسكندريون يستطيع السيطرة على المتوسط. لذلك تم التوافق بين دول الغرب المسيطر على تقسيم هذا الشريط بين أكبر عدد من الدول المتنافرة أو المتناقضة. بحيث يستحيل على أحد منها بسط للنفوذ عليه. (مصر، فلسطين الكيان الصهيوني، الكيان اللبناني، دولة دمشق، الكيان العلوي، دولة حلب، تركيا)وفي هذا السياق نفهم لماذا تنازلت فرنسا عن اللواء لصالح تركيا.

وفي نفس السياق أيضًا نفهم الموقف الأوربي الرخو حيال التدخل العسكري التركي في جزيرة قبرص- أهم نقطة ارتكاز- في بحر الدم الذي سمي زورًا البحر الأبيض وهو الذي شهد فوق مياهه وعلى شواطئه أعنف المعارك والحروب عبر التاريخ.

عندما ورثت الإمبراطورية الأميركية تركة الامبراطوريات الأوربية ورثت معها القناعة بهذه الأهمية المفرطة الحساسية للبحر المتوسط رغم أنه لا يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أمنها القومي كما هو الحال بالنسبة لأوربا. وبقي الأسطول السادس يجوب مياهه متيقظًا على مدار الساعة. وأصبح التمسك بالقاعدة الأهم على شاطئه الغربي (اسرائيل) ورفعها إلى مصاف قضية أمن استراتيجي بالنسبة لها. وليبقى لهذا البحر العتيق ألقه في السياسة الدولية رغم ثورة المواصلات والاتصالات وتطور السلاح إلى عابر قارات.

أعود للتذكير أن قناعتي بأن نظرية تقسيم الأمة العربية كانت مبنية على معادلة (دول عربية صغيرة ضعيفة محاطة بدول كبيرة قوية)وكنت قد ذكرت إيران وتركيا التي لم يقسمها الغرب ولم يسع لذلك جديًا. لكن هذا لا يكفي لحصار المنطقة الأهم في العالم “شرق المتوسط” لذلك كان لابد من خلق دولة تكمل هذا الحصار. فكانت (إسرائيل) رأس هذا المثلث.

استنبات وخلق الكيان الصهيوني:

في بداية القرن الثامن عشر (عصر القوميات) العصر الذي تشكلت فيه الدول الحديثة في أوربا وبعد استقرارها كان في ذلك الأوان مطروحًا أمام أوربا الحديثة مسألتين أساسيتين سميتا وقتها المسألة الشرقية وكانت تعني إعلان وفاة الامبراطورية العثمانية وتوزيع تركتها والمسألة الثانية اليهودية وتعني تفريغ أوربا من اليهود الذين شكلوا وقتها عامل توتر دائم داخلها وصل في كثير من الأحيان إلى خطر تفجيرها من الداخل. ولم يكن وقتها في ذهن أحد أن يحل المعادلتين معًا.

يرجع الجذر الأول إلى أهم مخطط استراتيجي عرفته أوربا وقتها، إنه نابليون بونابرت الذي فكر وقتها عكس حركة التاريخ بعزل مصر عن بلاد الشام بجسم غريب يتم خلقه بينهما وكان اقتراحه شبه جزيرة سيناء. وهذا كان يتمشى مع معطيات الجغرافيا مع حواجز طبيعية من الماء والجبال. وحيث إنها كانت مفتوحة من جهة الغرب تخيل خلق حاجز مائي يصل الأبيض بالأحمر مع صعوبة تنفيذه بمعطيات ذلك العصر العلمية والعملية.

وكان تفكيره بعزل الشام عن مصر لاستدامة سيطرته على مصر التي احتلت مركز الصدارة في الاستراتيجية الفرنسية وقتها. وأنا قلت إن هذا كان عكس حركة التاريخ لأنه منذ مطلعه، لم يسيطر حاكم أو امبراطور على مصر إلا وفكر في ضم الشام والعكس بالعكس. فمن الفراعنة فالآشوريين فالإسكندر فالرومان ثم العرب المسلمون فالصليبيون والفاطميون. ولم يستطع أحد الحفاظ على مصر دون ضمان الشام والعكس. أدرك هذه الحقيقة داهية العرب معاوية في صراعه على الخلافة ونجح. وفشل المغول في السيطرة على مصر فاندحروا وفشل الفاطميون في السيطرة على الشام فاندثروا. وأدرك صلاح الدين أنه قبل السيطرة على مصر لا يمكن تحرير الشام فنجح. وأراد نابليون أن يجابه التاريخ فهزم. وبعد أن استتب الأمر في مصر للإنكليز تمسك الفرنسيون بالسيطرة على الشام لكسر سيطرة الإنكليز على العالم.

وبعد هذا الاستطراد الواجب، نذكر أن أول من فكر في حل المعادلتين المعضلتين في أوربا كان أول رئيس وزراء بريطاني من أصل يهودي (دزرائلي) حيث أعاد بناء فكرة نابليون مع اقتراح أن يكون الجسم الغريب في فلسطين وأن تكون ماهيته دولة يهودية. بما لذلك من جذور تاريخية لدى اليهود في العالم. وقبل ذلك كانت كل السناريوهات الأوربية لخلق الدولة اليهودية تدور بعيدًا عن منطقتنا. حيث كانت المقترحات تدور في أميركا اللاتينية أو أميركا الشمالية أو افريقيا. وحتى اليونان. وكانت الوكالة اليهودية التي شكلت بدعم من الدول الأوربية متناغمة مع تلك السيناريوهات وكانت حتى ذلك الوقت تحبذ الأرجنتين. وقد سعت لذلك دأبًا. وقامت بجهود حثيثة لتهيئة الأرض للدولة الموعودة.

وكما ذكرنا سابقًا كيف كان قيام دولة العدو الصهيوني فجوة في حركة التاريخ في المنطقة أو محاولة لعكس اتجاهه. بفعل قوى خارجية هائلة تكالبت وتعاضدت للتحكم في مصيرها ومستقبلها. هنا سنركز على دور الجغرافيا. فرغم ما يتم تهويله من قصص نجاح المشروع الصهيوني في المنطقة العربية لدرجة تسفيه أو تحقير أية محاولة للمقاومة السياسية أو العسكرية في الحاضر أو الماضي أيضًا. فهؤلاء يتجاهلون- بحسن نية، أو سوء طوية- أن كل تلك الأنواع من المقاومة هي التي أوقفت المشروع الصهيوني ضمن أضيق حدود ممكنة من طموحه الذي كان يسعى لإقامة دولة على الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات.

وكي لا نذهب إلى المبالغات المفرطة، ولنضع الأمور في نصابها الطبيعي. يجب أن نتذكر مما سلف وأوردناه أن هذا الطموح الصهيوني في حده الأقصى كان يتناقض تمامًا مع التوافق الدولي (الأوربي آنذاك) لمنطقة المتوسط. دون التقليل من شأن المقاومة العربية التي بذلت فيها تضحيات هائلة فردية وجماعية ولم ولن تكن أبدًا سدى.

لذلك نستطيع أن نقول باختصار وبكل واقعية بأن المشروع الصهيوني انتصر ونجح-وبأكثر مما هو متوقع- في الجزء المتوافق مع إرادات الدول الاستعمارية المسيطرة (الإرادة الدولية) وفشل في المناطق غير المتوافقة مع الإرادة الدولية.

في المحصلة قد تم حصر المشروع الصهيوني في منطقة جغرافية ضيقة ومحاصرة من كل الجهات حتى البحر. فإذا علمنا أن أقصى عرض للمنطقة المسيطر عليها من الاحتلال في فلسطين لا تزيد عن سبعين كيلومتر فيجب أن ندرك أن هذا شيء غير ذي قيمة مهمة في العلم العسكري، لا يعني شيئًا من الناحية الاستراتيجية.

إن الكيان الصهيوني هو أكثر من يدرك هذه الحقيقة الجيوسياسية في العالم. وما محاولات امتلاك القوة المفرطة “من طيران وقنابل نووية وغيرها” إلا محاولات للهروب من هذه الحقيقة الصعبة وإن محاولات طرح مفاهيم “إسرائيل العظمى” بدل “إسرائيل الكبرى” والشرق الأوسط الجديد التي تأمل بأن يكون لها السيطرة السياسية عليه ما هي إلا محاولات للهروب الى الأمام أو القفز على الحقائق. فالقاعدة تقول: بأنه لا سياسة بلا جغرافيا تتحرك فوقها.

والمشروع الصهيوني رغم كل ما حققه من إنجازات فإنه يبقى داخل قوقعة الجغرافيا وخارج نسق التاريخ في المنطقة. وربما كل من يعتقدون أن هذا الكلام فيه مبالغة أو وهم لما يمتلكه هذا الكيان من قوة عسكرية وترسانة نووية. أقول لهم أن ما يتوافق مع حقائق التاريخ والجغرافيا هو الحقيقة وما سواه هو الوهم. وبمجرد أن تمتلك المنطقة إرادتها لن يكون هذا الكيان مشكلة تذكر.

“وظنوا أنها مانعتهم حصونهم..”

وهذه عبرة التاريخ فقبل سنوات من استعادة القدس على يد صلاح الدين كان هناك شبه يقين لدى العامة باستحالة اختراق حصون الصليبيين. لكنها لحظة التاريخ عندما تحين، لا راد لها ومهما طالت فلابد أنها آتية. ومن سمع ما جهر به شيمون بيريز من رعبه بعد أن قرأ تاريخ الغزوات الصليبية يعلم أنه الحق.

أخيراً:

أرجو أن يكون ما قدمناه من قراءة في تأثير التاريخ والجغرافيا في صنع الماضي لم تكن تقليدية، وأن تكون قد أنارت مناطق معتمة من زوايا الماضي القريب. ولكن في الحقيقة أن ما أردنا الوصول إليه هو المستقبل، لأن أي قراءة للتاريخ لا تهدف لاستشراف المستقبل هي ترف لا داعي له في وقتنا الحالي.

وأعود للتذكير هنا أن ما خُطط له للأمة العربية عامة وبلاد الشام خاصة أن تكون ممزقة وضعيفة محاطة بثلاث قوى كبيرة هي تركيا وإيران و(إسرائيل). ولا أريد أن أكون عاطفيا أو منحازًا إلى رؤية التيار القومي الذي أنتمي إليه قلبًا وقالبًا. لكن من التحليل السياسي المنطقي أقول أن كل الدول العربية من العراق إلى مصر، سوف تبقى دائمًا خاضعة لمحصلة قوى الجذب والتنافر بين هذه القوى الثلاث.. ولا يمكن تغيير هذه المعادلة دون أن يتم خلق رقم جديد خارج حسابات سايكس بيكو يستطيع خلق نوع جديد من العلاقات.. ومهما حاولت الدول العربية منفردة أن تغير لن يكون النجاح من نصيبها. لأن الإمكانيات الجغرافية في بعديها المكاني والبشري ليست في صالحها. وكما تقول القاعدة العامة: إن السياسة دائمًا بحاجة لجغرافيا تتحرك عليها.

وكل من يحاول أن يجعل دوره السياسي أكبر من حجمه الجغرافي والديمغرافي سوف ينكفئ عاجلاً وليس آجلاً. وفي الآونة الأخيرة كثرت الدعوات إلى الوطنية السورية. كحاضن نهائي للمشروع السياسي المستقبلي للشعب السوري دون توضيح معالمه. ولا أظن أنه من الجدوى إضاعة الوقت فيه لأن سورية في حدودها وإمكاناتها لا يمكن لها أن تخرج من مدار الخضوع للتأثير التركي والإيراني مع التهديد الدائم من المشروع الصهيوني. فأي مستقبل يمكن بناءه للأجيال القادمة لابد من بنائه على قاعدة تغيير المعادلة الحاكمة للمنطقة العربية أولًا. وعدم الوقوف عند وطنية صنعت حدودها من قبل المستعمر. وأي تفكير داخل صندوقها سيبقينا أسرى لمعادلاته ومصالحه. فالتاريخ يفرش لنا مظلته الواسعة والجغرافيا أمامنا مفتوحة الآفاق. لكن ما ينقصنا هو الرؤيا أولاً والإرادة ثانيًا وثالثًا ورابعًا. وكل شيء يأتي من بعد ذلك.

بسام شلبي

مهندس وكاتب وقاص سوري عروبي

المصدر: إشراق

التعليقات مغلقة.