نادية هناوي *

الأصل في الكلمة أنها تؤدي دور الحركة والإشارة واللون والانفعال، بها نربي الأذواق فنبني العقول، وبها نقبل ونرفض ونقرِّع ونخذل ونمجد ونحمد. وبالكلمة نجمِّل الفعل وبها نقبِّحه، وفيها تجتمع الأهواء والظنون والأخيلة. وقد تكون الكلمة كلمات لا نهاية لها، كما يمكن أن تكون الكلمة كُليمة لا أرخص منها. بالكلمة بلَّغ الأنبياء الرسالات، وبالكلمة تخيل المبدعون الكون فأنتجوا فنون الآداب. وتأمل المفكرون الكلمة فكانت الفلسفة وغاص فيها العباقرة فكانت العلوم. وأهمية الكلمة أنها جمعت الشعوب وشكلت الحضارات ومنحت البشر منطقهم؛ فميزت الجاهل فيهم عن العاقل، ودلت على المتوحش من المتحضر.

وقيمة الكلمة تكمن في صيرفة تركيبها الذي يمنحها سياقاً فيه تتحدد دلالتها، وما من تركيب إلا فيه للكلمة دلالة لا تشبه غيرها، إذ بالتصريف الذي نضعها فيه تتحدد أهميتها. وهذه هي القاعدة في التداول اللفظي والتواصل الكلامي بين البشر وفي مختلف اللغات؛ بيد أنّ الشاذ عن هذه القاعدة هو من يرى للكلمة وإن اختلف تركيبها وجاءت في غير سياقها دلالة واحدة بذاتها؛ فتكون عنده مثلا كلمة طبع هي نفسها تطبع وتطبيع، وكلمة قطيع واحدة سواء أضيفت إلى الأنعام أو وصفت بها الأنام.

ولا يكون هذا الشذوذ عن القاعدة الذي فيه تذوب الكلمات بمجموعها لتصير سواء بسواء إلا عند الذين هم ذائبون في المجموع حتى لا أحد هو جزء من كل؛ بل الكل واحد بلا إرادة ولا فكر ولا تخطيط. ولا فرق بعد ذلك أن يكون المجموع سرب طيور أو فوج حمام أو أن يكون سوق أسهم أو كتل حشود.

وهو ما نجده متحققاً في اجتماع كلمتي (التطبيع والقطيع) اللتين هما معتادتان سياسيا، فاستعمالهما وارد ومتلازم في سياقات يوجه فيها السلوك البشري ويرسم كعلاقات وصراعات وتصالحات بينما هما كلمتان دخيلتان على الثقافة التي تريد لكل كلمة موضعها ولا مجال لاجتماع ما هو طبع تختص به ذات واعية بما هو مصنوع ومرسوم تذوب فيه هذه الذات في الجماعة.

أما لماذا يعد اجتماع التطبيع والقطيع معتادا في السياسة، فلأن التطبيع لا يتحقق إلا في مجموع هو قطيع. وإذا خصصنا هذا القطيع بالبشر فعندها تكون معتادية اجتماع التطبيع بالقطيع مرتهنة بوجود أصنام المجتمع التي حذر منها الفيلسوف الانكليزي فرنسيس بيكون وهو أول من أطلق تسميتها، منبها إلى وجود آلهة كاذبة تطبع الناس وتزجرهم وتفرض عليهم أساليب التفكير والعمل محولة إياهم إلى قطيع فيه تطمس شخصية الفرد الواحد فلا فكر ولا رأي ولا تعبير ولا سمو بل هو التلاشي والانسحاق.

ومما يذكي الصلة السياسية بين التطبيع والقطيع نار الأصولية وضراوة التبعية وعمى الموالاة التي لا تريد للقطيع أن يفكر، لأن التفكير معضلة وكيف يفكر المجموع والفرد منسحق وقد طمست شخصيته بين مطرقة التطبيع وسندان القطيع فانطحن بلا ثقافة تدلل على فكره ولا ذاكرة تحفظ تاريخه؟

وهذه الحتمية الموضوعية في تطبيع القطيع وسياسة الثقفنة صارت تغزو كل شارع ومقهى ودكان مخترقة الفن والثقافة في ظل عصر الوثنية الجديدة عصر الألفية الثالثة. وغدا العالم منذوراً بالفظاعات وملوثاً بالأوبئة وإيقاعات حروب تنسج على وقعها شعارات السلام. وفيها تجتمع كل الأزمنة بوحشيها وإقطاعيها ورأسماليها، مسيِّرة القطيع بالتطبيع فلا فكر في أية كلمة؛ ومن ثم تُفهم الهزيمة على أنها نصر والتخاذل مقدرة والهلاك منجاة والتراجع منفعة والقطيع نظام والتطبيع سلام ..وهلم جرا.

وليس في ثقفنة تطبيع القطيع من هو ناج من أصنام المجتمع التي دجنت بوثنيتها هذه الجموع الغفيرة الناقمة والثائرة لتبدو في شكل قطعان وديعة غير مبالية بانحطاطها ولا مهتمة بمن دجنها كأنها منحوتة ولا تدري من نحتها وعيونها مثبتة جامدة عند صنم شدها التوثين إليه فأفقدها الإحساس، راضية وهي لا تدري أنها أهينت، وحالمة بعراقتها التي أضاعتها، مدعية الصحة وهي تترنح، ومتظاهرة بالصمود وهي تنتكس تماما كأورينوس الذي اُستدعي من الجحيم فظن أنه نجا منه.

ولخطورة هذا التلاقي بين التطبيع والقطيع كتب الشاعر فرناندو بيسوا قصائد سماها “راعي القطيع” وترجمها المهدي اخريف عام 2004 وفيها ينقم بيسوا من القطيع المتصنم بوثنية آلهة عصرية، فيها لا يُعرف الواحد من المجموع. والكل كيان لا خارج له ولا داخل، ضائع لا يحس ولا يفكر جاء بالصدفة وسيغادر بالصدفة هو عبث النسيان وفقدان الحدس الذي هو فوق قدراته. يقول بيسوا متكلما على لسان قطيع وُلد من عدم الفهم واللاتفكير: “مزعج هو التفكير/ لا مطامح لدي ولا رغائب/ أنا أفكر معناه أن بي رمدا في العينين/ لا أملك فلسفة/ والبراءة الوحيدة هي عدم التفكير”.

فالشعوب تغدو قطعانا حين تتطبع على الإغماض والإسدال فلا ترى إلا ما تراه أصنام المجتمع، لذا لا حاجة بها إلى الإبصار والإسماع. وحتى لو سمعت لانتهت إلى عدم المعرفة. وكارثة هذه القطعان المتصنمة التي اعتادت التوثين يصورها بيسوا في هذه السطور المضحكة المبكية معا: “عندما أقول انه صحيح هل أقصد انه رأيي؟/ عندما أقول انه هناك هل معناه أنني اقصد ليس هناك؟/ إن كان الأمر هكذا في الحياة فلماذا يجب أن يكون/ مختلفا في الفلسفة؟/ نحن نحيا قبل أن نتفلسف نوجد قبل أن نعرف/ فالفعل الأول جدير بالأولوية والعبادة/ برانيون نحن قبل أن نكون جوانيين/ لذلك نحن جوهريا عبارة عن خارج”.

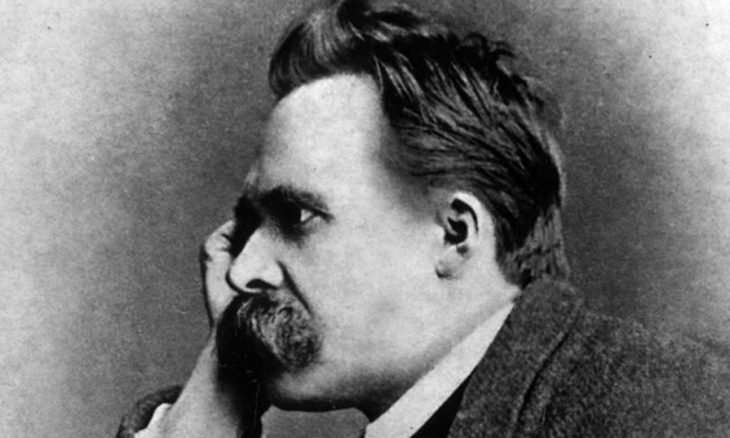

هكذا هو القطيع لا يعرف ما يريد ولا يفكر في مستقبل؛ بل هو منوم بالصنم الذي تطبعت به أفعاله. وليس من ناقم على هذه الثقفنة في تطبيع القطيع مثل فريدريك نيتشه الذي ألف كتابه “هكذا تكلم زرادشت” من أجل (الكل ولا أحد) وهذا الكل مصاب بلوثة التوثين التي أفقدته الصحوة، وصار عنده العمى معتادا تاركا للأصنام أن ترى وتتكلم بدلا عنه، لتكون هذه الأصنام هي النيرفانا التي معها التلاشي ولا غير.

ولم ير نيتشه شيئا يحقِّر إنسانية الإنسان مثل ترك التفكير والتطبيع بالقطيع، وهو القائل: “لقد كان الفكر فيما مضى إلها فتحول إلى رجل وها هو الآن كتلة من الغوغاء”؛ فكيف السبيل للتحرر من ربقة أوهام التوثين واليأس من التفكير؟ وهل يمكن لطلب المعرفة من سبيل؟

هذه الأسئلة جسَّدها نيتشه في زرادشت الذي هجر وطنه وانعزل في حيرته داخل كهف مدة عشر سنوات إلى أن نهض ذات يوم فوجد الشمس مشرقة فناجى أشعتها طالبا منها أن تنير كي يرى الحقيقة فيتحول التقهقر إلى عبور.

وقبل أن يصل زرادشت إلى يقين النور ويصير حكيما يتكلم بالفلسفة كان يظن أن “ليس هناك راع وليس هناك إلا قطيع واحد. إن كلا من الناس يتجه إلى رغبة واحدة فالمساواة سائدة بين الجميع ومن اختلف شعوره عن شعور المجموع يسير بنفسه مختارا إلى مأوى المجانين” و”أن في العبور للجهة المقابلة مخاطرة وفي البقاء وسط الطريق خطرا وفي الالتفات إلى الوراء ترددا وفي كل توقف خطر في خطر” لكنه حين وصل إلى اليقين رجم روح القطيع المصابة بالعلل والأدواء. وصار مفجوعا بمرأى القطيع وبروده القاسي بالهوج والانفراط والهيجان والتولي والإدبار والانفراج والانحدار والتهشم “في قلوبهم ثورة البغضاء وعلى شفاههم بسمة الثلوج”.

وما روح زرادشت الصافية المغمورة بالأنوار سوى فكر نيتشه الذي مقت وثنية الأصنام التي تمثلها الحكومات التي وصفها بـ”جياد الموت والبرج الجهنمي والانتحار البطيء بالحياة” التي إليها يأتي المجموع قطيعا لتحصده هي حصدا “حيث يكرع الجميع السموم ويضيع كل إنسان نفسه صالحا أو ظالما”.

وما من وصف ينطبق على تطبيع القطيع مثل قول نيتشه: “انظروا إلى هؤلاء القرود يتسلق بعضهم البعض الآخر فيتدافعون متمرغين في الأوحال.. إن كلا منهم يطمح إلى التقرب من العرش وقد عرّاهم جنون التوصل إليه فكأن لا سعادة إلا على مقربة منه وقد يرتفع رشاش الأوحال إلى العرش كما ينزلق العرش نفسه إلى الأوحال”.

وليس من دليل راهن على صنمية الثقفنة ووثنية القطيع سوى رعونة المتصلبين الذين يرون لكلمة “التطبيع” معنى واحداً، سواء كان سياق المتكلمين بها سياسياً أو ثقافياً.

* كاتبة عراقية

المصدر: القدس العربي

التعليقات مغلقة.