غسان ناصر *

يستضيف (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) اليوم، سعادة السفير الهولندي الدكتور نيقولاوس فان دام (1945)، الذي عمل في عامي 2015 – 2016 كمبعوث خاص لبلاده إلى سورية، بعد سنوات طويلة من العمل الدبلوماسي في لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا، والعراق ومصر وتركيا وألمانيا وإندونيسيا.

درس صاحب «هولندا والعالم العربي.. منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين»، العلوم السياسية في جامعة أمستردام، وتضمنت دراسته العلاقات الدولية وتاريخ الشرق الأوسط الحديث واللغة العربية. حصل عام 1973 على إجازة في الدكتوراه في العلوم السياسية والاجتماعية، وعلى دكتوراه ثانية في الأدب من جامعة أمستردام عام 1977.

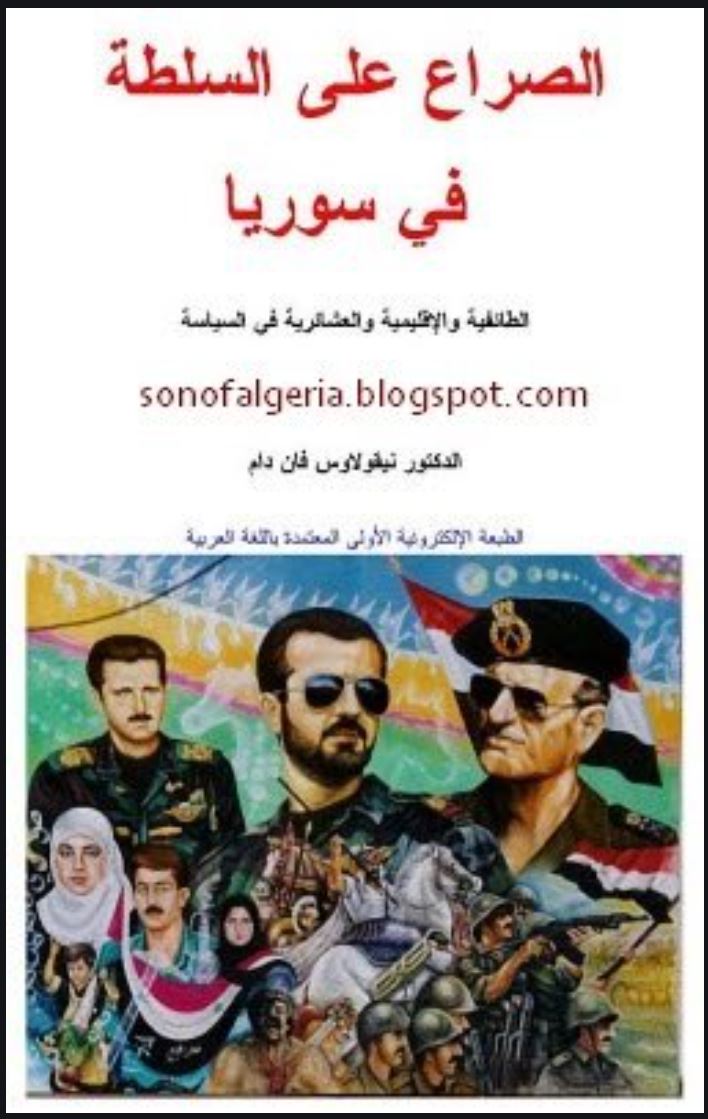

ضيفنا، الخبير في الشأن السوري وشؤون الشرق الأوسط، من الذين يضعون معضلة سوريا ضمن سياقها التاريخيّ والمعاصر، حيث نشر في عام 1979 كتابه «الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة» باللغة الإنكليزية، والذي نُشر فيما بعد باللغة العربية في القاهرة (1995، 1996) وصدر منه عدة طبعات، كما صدر باللغة التركية في اسطنبول (2000).

ومن أبرز مؤلفاته كتاب: (Destroying a Nation: The Civil War in Syria) «تدمير وطن- الحرب الأهلية في سوريا»، الذي صدر باللغة  الإنكليزية عام 2017، ونشره باللغة العربية في بيروت في عام 2018.

الإنكليزية عام 2017، ونشره باللغة العربية في بيروت في عام 2018.

في هذا الحوار يحدثنا سعادة السفير د. نيقولاوس فان دام عن قرار حكومة بلاده مقاضاة نظام بشار الأسد أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أكثر من تسعة أعوام من إراقة الدماء في سورية. مؤكدًا أنّ الدليل دامغ على أن نظام الأسد ارتكب -على نحوٍ متكرر- جرائم مروعة.

كما أخذنا الحوار مع الدبلوماسي الهولندي العريق، للحديث عما يجري في سورية في المرحلة الراهنة، وعن رؤيته ومواقفه تجاه آخر المستجدات في المشهد السياسي السوري والإقليمي والدولي. كذلك تطرقنا إلى ما صدر له من مؤلفات تناولت الحياة السياسية السورية في حكم حزب البعث، وإلى آخر مؤلفاته «دبلوماسي يبحث عن السلام في العالمين العربي والإسلامي» الصادر باللغة الإنكليزية في أيلول/ سبتمبر المنصرم، والذي خصص فيه فصلًا منفصلًا لسورية، يأمل أن يترجم إلى اللغة العربية يومًا ما.

هنا نص الحوار..

– كيف تقدم نفسك للسوريين من خلال مركزنا؟

عندما زرتُ سورية أول مرة في صيف عام 1964 كنت طالبًا، بُهرتُ بكرم الضيافة والود الذي غمرني به الشعب السوري. وخلال ليلتي الأولى عند معبر باب الهوى الحدودي (الذي كان يُفتح فقط خلال النهار)، فقدت حقيبتي (جزداني) وأوراقي بينما كنت نائمًا على مقعد خشبي. لقد سقطوا على الأرض من دون أن أنتبه، وفي صباح اليوم التالي، أعادهم إلي شاب سوري كان قد وجدهم. كانت هذه تجربة ودية للغاية وإيجابية. لو أن جواز سفري وأموالي كانا قد سُرقا، لكان لقائي الأول واحتكاكي مع سورية والعالم العربي مختلفين وسلبيين على الأرجح، لأن الانطباع الأول عن أي بلد جديد وشعبه يمكن أن يكون مهمًا للغاية. في الليلة التالية، استضافني بعض الشباب السوريين في ريف حلب الغربي، في قرية كفر كرمين، حيث نمتُ تحت السماء المفتوحة، بجوار بيوت القرية التقليدية المبنية من الطوب (القرميد) الطيني. كان الناس ودودين للغاية ومضيافين. كانت هذه أيضًا تجربة إيجابية للغاية، تكررت مرات عدة بعد ذلك من خلال احتكاكي مع الشعب السوري في جميع أنحاء البلاد. هذا كله ترك انطباعًا لا يُنسى، وشكّل مودتي الكبيرة لسورية وشعبها. بعد ذلك، صرتُ أعود إلى سورية في كل عام تقريبًا، مستمتعًا بأجوائها الودية وشعبها وكنوزها الجميلة التاريخية والثقافية. بعد أن عدتُ إلى هولندا عام 1964، درستُ اللغة العربية والعلوم السياسية في جامعة أمستردام. وجزءًا من دراستي، أمضيتُ القسم الأكبر من عام 1970 في دمشق وحلب لكتابة أطروحتين: الأولى عن أيديولوجية حزب البعث والأخرى عن تاريخ سورية في عهد الحكم البعثي.

أرشدتني هذه الدراسة إلى أطروحتي للدكتوراه حول دور الطائفية والإقليمية والعشائرية في الصراع على السلطة في سورية، عام 1977. عام 1979، نشرتُ نسخة مختصرة منها ككتاب باللغة الإنكليزية بعنوان: «الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة». توسعت في هذا الكتاب لاحقًا في طبعاته الجديدة في الأعوام 1981 و1996 و2011، مع مراعاة التطورات اللاحقة في كل طبعة. بعد أكثر من 40 عامًا، ما يزال يُعد عملًا أساسيًا معروفًا على نطاق واسع، حيث صار مستخدمًا وذا فائدة في الجامعات والدوائر الأكاديمية وأماكن أخرى، وفي أنحاء العالم كلها. ونُشر باللغة العربية في القاهرة (1995، 1996) وباللغة التركية في اسطنبول (2000). نشرته عبر الإنترنت عام 2009، ويمكن تحميله من موقعي على الشبكة العنكبوتية: https://bit.ly/36A2Nd4 «الصراع على السلطة في سورية، الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة»

عام 1975، انضممتُ إلى وزارة الخارجية الهولندية، وعملت دبلوماسيًا مبتدئًا في لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا. بعد ذلك، أصبحت سفيرًا لمدة 22 عامًا في العراق ومصر وتركيا وألمانيا وإندونيسيا على التوالي. لم تتحقق أمنيتي الكبرى في أن أعمل في دمشق، ولكن في عامي 2015-2016 غدوتُ مبعوث هولندا الخاص لسورية، أعمل من اسطنبول. في كتابي «تدمير وطن- الحرب الأهلية في سوريا»، الذي نُشر باللغة العربية عام 2018، كتبت عن بعض تجاربي خلال هذه المدّة، والكتاب متاح أيضًا بصيغة إلكترونية[1].

الدليل دامغ على أن الأسد ارتكب جرائم مروعة:

– بعد عرقلة موسكو مشروعات قرارات عدة تدين انتهاكات نظام بشار الأسد بحق المدنيين في سورية، قررت الحكومة الهولندية مقاضاة النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك وفقًا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان الجمعة (18 أيلول/ سبتمبر 2020). في تقديركم؛ لماذا أقدمت حكومة بلادكم على هذه الخطوة الآن؟ وما هو موقفكم من هذا الإجراء الأول من نوعه من حكومة غربية؟ وهل تتوقعون أن يكون لهذه الخطوة أثرًا في إحداث أي تغيير في المشهد السياسي السوري إذا ما أدين الأسد وأركان حكمه بعد ثبوت ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبخاصة التعذيب والقتل والاختفاء القسري واستخدام أسلحة كيماوية؟

أعلنت هولندا قرارها بتحميل سورية المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتعذيب بشكل خاص. والدليل دامغ على أن نظام الأسد ارتكب -على نحوٍ متكرر- جرائم مروعة. لقد أعلن وزير الخارجية الهولندي أنه لا بد أن تكون هناك عواقب لذلك. ونظرًا لأن روسيا ستمنع أي محاولة لتقديم النظام السوري إلى العدالة من خلال مجلس الأمن الدولي، فقد جرى البحث عن طريقة مختلفة لمحاسبته.

طوال أعوام، تبلغ المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان. فقد تعرضت أعداد كبيرة من السوريين للتعذيب والقتل والاختفاء القسري والهجمات بالغازات السامة، أو فقدوا كل شيء وهم يهربون حفاظًا على حياتهم.

استندت هولندا إلى القانون الدولي لتحميل سورية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدًا تحميلها مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتزامن توقيت هذه المبادرة مع انعقاد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم حظيت باهتمام ممتاز.

أعتقد أن هذه مبادرة جيدة، وأفضل من عدم فعل أي شيء. ربما كان من الممكن أن تُطرح مثل هذه المبادرة منذ أعوام، لأن الدليل على الجرائم المعنية موجود بالفعل منذ أعوام عدة. شخصيًا؛ لا أعتقد أنها ستسبب أي تغيرات حقيقية في المشهد السياسي على الأرض. فالنظام السوري سرعان ما رفض بشدة المبادرة الهولندية، بحجة أن لاهاي هي آخر عاصمة يجب أن تتهم سورية، ولأنه يتهم الحكومة الهولندية بدعم التنظيمات الإرهابية السورية. عمومًا؛ قد تؤدي هذه المبادرة إلى تحرك ما نحو تقديم النظام السوري للمحاسبة على فظائعه. لكن إذا كنت تريد حقًا تقديم أحدٍ للعدالة، فعليك القبض عليه، بدلًا من محاكمته غيابيًا.

تود لاهاي أن تسميّ نفسها “مدينة السلام والعدالة الدولية”. وهي تستحق هذا الاسم جيدًا، بمعنى أنه، وفقًا لبلديتها، “هناك آلاف الأشخاص يعملون فيها كل يوم لبناء عالم أكثر سلامًا وعدالة”. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يصبح هذا الاسم غير مبرر، على الأقل عند الأخذ في الحسبان السياسات المعنية بالحكومة الهولندية التي تتغاضى حتى الآن عن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم تفعل شيئًا عمليًا ضدها.

– كيف تنظر إلى ما يجري في سورية في المرحلة الراهنة؟ وما هي رسالتك إلى أطراف الصراع السوري – السوري كافة؟

بعد أكثر من تسعة أعوام من إراقة الدماء، لا يمكنني الاستمرار في تكرار نصائحي البسيطة السابقة، لأن ذلك لم يعد واقعيًا. لقد تغير الزمن، فالعبء الثقيل للضحايا الكثر وملايين اللاجئين والدمار المادي الذي طال الجميع بالخسائر، جعلوا من أي تسوية أمرًا أكثر صعوبة من ذي قبل.

تحول الوضع في سورية إلى كارثة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. منذ البداية، كانت رسالتي أنه من أجل حل الصراع، من الضروري إجراء حوار بين المعارضة والنظام. لكن في المراحل المبكرة، رُفض أي حوار مع النظام بشدة، ليس فقط من المعارضة ولكن أيضًا من كثير من الدول الأجنبية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق وأغلقت سفاراتها. كانت رسالتهم أن الرئيس الأسد فقد شرعيته، ولذلك عليه الرحيل. وطالب كثير من المتظاهرين بإسقاط النظام وإعدام الرئيس (الشعب يريد إسقاط النظام والشعب يريد إعدام الرئيس). والنظام لا يريد أي حوار مع من يريد إسقاطه وإعدامه.

ردات الفعل العنيفة للغاية من جانب النظام على الجهد السابق لإطاحته أو معارضته، مثل انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة (1982) أو في مناسبات أخرى، جعلت من غير المعقول بالنسبة إلي أن النظام سيستسلم عن طيب خاطر لأي تهديدات ضد موقفه، فضلًا عن محاولات إطاحته. لكن المشاعر العاطفية والحماسية من أجل العدالة تغلبت على الواقعية، مع ما يرافق ذلك من أخطار.

بالطبع، كان المتظاهرون مندفعين يشجعهم السقوط السريع لرئيسي تونس ومصر، ومقتل الزعيم الليبي القذافي بعد تدخلات عسكرية خارجية ضد نظامه. لكن بنية النظام السوري، بنخبته الموجودة في السلطة التي يهيمن عليها علويون، كانت مختلفة تمامًا. وعلاوة على ذلك، فهو يمتلك خبرة نصف قرن في كيفية التعامل بفاعلية وقسوة مع أي انقلابات وتهديدات ضد موقعه. يمكن أن تأتي الإمكانية الأكثر احتمالية لإطاحته من داخل النظام، لكن لم يجرؤ أي شخص من داخل سلطته على اتخاذ أي مبادرة في هذا الاتجاه خوفًا من التصفية.

توقع كثير من السوريين المعارضين، ومعهم عدد من السياسيين الغربيين الذين أيدوهم، سقوط النظام بحلول النصف الثاني من عام 2012. لكن تبين أن هذا الأمر غير واقعي تمامًا، إذ لم يأخذوا بالحسبان بنية السلطة القوية والمتماسكة للنظام السوري. أراد النظام البقاء مهما كلف الثمن.

في آذار/ مارس 2012، أكدتُ أنه سيكون من الأفضل أن يبقى الأسد مع 10 آلاف قتيل (وهو عدد الضحايا الذين كانوا مقتولين في ذلك الوقت)، بدلًا من أن يبقى الأسد مع 300 ألف قتيل (وقد تبين لاحقًا أن هناك ما هو أسوأ من خلال السير باتجاه نصف مليون قتيل). لهذا، كان الحوار مع النظام ضروريًا.

في رأيي، كان من الأفضل أن يكون هناك حوار فاشل على أن تكون هناك حرب فاشلة، فقد قُتل نصف مليون، وأكثر من 10 ملايين لاجئ وبلد في حالة خراب. لكن كثيرين رفضوا أي حوار مع النظام، بحجة أن هذا عديم الجدوى بأي حال من الأحوال.

بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سورية، كنت أهدف إلى تزويد المعارضة السورية بما عدّته نصيحة أو استشارة واقعية. كان بإمكاني، بالطبع، اتباع الطريقة الأسهل والأكثر شعبية للانضمام إلى المعارضة ولعدد من الآخرين في تفكيرهم الرغبوي في أن نظام الأسد سوف يسقط بأي شكل من الأشكال من خلال الضغط السياسي وقرارات الأمم المتحدة والدعم العسكري من الدول الغربية والعربية، لكن ما خلقته تلك الدول هو التوقعات الخاطئة. كان لديهم ما يسمى بـ “النوايا الحسنة” لمساعدة الشعب السوري، لكنهم لم يكونوا مستعدين حقًا لترجمة نياتهم المعلنة إلى صيغة أفعال وأعمال كافية على الأرض. رفضت فكرة خلق توقعات أو آمال خاطئة، لأنها ساهمت في جعل الوضع أسوأ مما كان عليه بالفعل.

استبعدت هذه البلدان التدخل العسكري، على الرغم من أن أوباما -الرئيس الأميركي- سبق أن أعلن أنه “ستكون هناك عواقب” إذا جرى تجاوز بعض “الخطوط الحمراء”، مثل استخدام الأسلحة الكيمياوية. وهذا يعني ضمنيًا أنه بحالة عدم تجاوز هذه الخطوط الحمراء، فإن الولايات المتحدة (وغيرها) ستتغاضى عن الوسائل الأخرى لقمع الشعب السوري وجماعات المعارضة. إن عدم تنفيذ وعودهم، يعني أنه لا يمكن عدّ الولايات المتحدة حليفًا موثوقًا به.

ظل كثير من الناس يفكرون بعبارات كانت في الحقيقة محض تفكير رغبوي، وكذلك فعلت الدول الداعمة للمعارضة. استمروا في الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، قائلين إنه في يوم من الأيام ستتحقق رغباتهم وأفكارهم. لكن تبين أن الحقائق مختلفة، والتكلفة البشرية كانت كارثية.

من خلال دعم مجموعات المعارضة العسكرية فقط من دون حماسة، وعدم تزويدها بالسلاح اللازم (كمًا ونوعًا)، دفعت الدول الغربية والعربية المشاركة في الواقع عسكريي المعارضة إلى حتفهم.

قلتُ في ذلك الوقت إنه إذا استمرت المعارضة في الإصرار على ضرورة أن يُعزَل الرئيس الأسد ويُقدَم إلى العدالة، فإن المفاوضات ستكون عديمة الجدوى، لأنه لا يمكنك إسقاط الطرف الخصم من خلال المفاوضات السلمية، فتخيل إن كان هذا الطرف أقوى عسكريًا، وغير مستعد للتخلي عن سلطته.

بعد فوات الأوان تقريبًا، أعتقد أن الحد الأقصى الذي يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات في ذلك الوقت كان “حكومة وحدة وطنية”، يمكن أن تشارك فيها شخصيات معارضة في النهاية، ولكن لم يكن لديها ما تقوله في الواقع، كان بإمكان النظام في دمشق أن يضم وزراء عدة من معارضة “معتدلين” إلى حكومته، بينما يستبعد في الوقت نفسه أي خطر باستبعاده أو عزله، ما داموا قد أبقوا الوزارات الاستراتيجية والجيش والأجهزة الأمنية تحت سيطرتهم. لكن النظام لم يفعل.

على الرغم من أن المعارضة صرحت بأنها مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالية مع أعضاء من الحكومة أو النظام السوريين الذين لم تُلطخ أيديهم بالدماء، لكنها رفضت أي “حكومة وحدة وطنية” لأنها أرادت فقط زوال النظام. ومع ذلك، فقد قوبل إدراج الرئيس الأسد بالرفض الكامل، على الرغم من وجود آراء مختلفة بين المعارضة حول ما إذا كان الأسد سيكون مقبولًا أم لا خلال “المرحلة الانتقالية” المؤدية إلى نظام جديد من دونه. لكن هذه “المرحلة الانتقالية” لم تأتِ قط.

فسرت المعارضة بيان جنيف (2012) على أنه يتضمن مبدأ وجوب مغادرة الرئيس الأسد. وكذلك فسره الأميركيون، لكن بيان جنيف لم يتضمن أي بند من هذا القبيل، وإلا لما حظي بموافقة الروس.

انتبهت المعارضة عمومًا لآرائي، وقد ثمّن بعض أعضائها مواقفي الصريحة، لكن هذا لم يغير وجهات نظرهم الأصلية بأي شكل من الأشكال، لأنهم حافظوا على “المبادئ الأساسية للثورة” التي يتبنونها: إسقاط نظام الأسد وتقديم كل الذين تلطخت أيديهم بالدماء إلى العدالة. على الرغم من أنه كان من الممكن عدّ هذه المطالب مسوّغة تمامًا من وجهة نظر أخلاقية، إلا أنها لم تكن واقعية في رأيي، وذلك بسبب اختلال التوازن العسكري بين القوى على الأرض. كان بإمكان المعارضة فقط أن تنفذ “مبادئها الأساسية” من خلال كسب الحرب وهزيمة النظام، لكنها لم تكن قوية بما يكفي للقيام بذلك. اعترف بعض قادة المعارضة في ما بعد أن مطالبهم لم تكن واقعية بالكامل في ظل الأوضاع السائدة في ذلك الوقت، وأن المطالبة بزوال الرئيس بشار الأسد بوصفها شرطًا مسبقًا كانت خطأ جعل المفاوضات الحقيقية مستحيلة.

ينبغي على النظام، إن كان يريد فعليًا حلًا، أن ينفذ مجلس الأمن رقم 2254 لعام (2015) من دون تأخير، وأن يسمح على الفور للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ومن دون معوقات إلى أنحاء سورية كلها وإلى المحتاجين، والإفراج عن السجناء كلهم المحتجزين تعسفيًا، والكف الفوري عن أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ومن ضمنها الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين الطبيين، وعن أي استخدام عشوائي للأسلحة، ومن ضمنها القصف المدفعي والجوي.

ما كان لتنفيذ قرار مجلس الأمن (2254) أن يُضعف فعلًا الموقف العسكري للنظام، لأن الإجراءات المشمولة بالقرار بالكاد لها أي قيمة عسكرية استراتيجية؛ ربما باستثناء أن جماعات المعارضة العسكرية قد تستفيد أيضًا من الغذاء والإمدادات الطبية. إن قصف المدنيين والمرافق الطبية، على سبيل المثال، ليس له قيمة عسكرية استراتيجية. لذلك، كان ينبغي أن يكون من السهل نسبيًا على النظام (والروس) البدء في تنفيذه.

في نظري، على المعارضة أن تواصل جهدها للتفاوض مع النظام على أساس واقعي، ومن ضمنها في اللجنة الدستورية، على الرغم من أنني لا أتوقع أن يقدم النظام تنازلات حقيقية للأطراف التي تريد إطاحته، وعلى الرغم من أنها فقدت كثيرًا من قوتها السياسية والعسكرية. لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي خوضها بجدية، لأنه لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الخيارات للمفاوضات. هنا ينطبق المثل على “من لا يغامر، لا يربح شيئًا”. وتحدث المعجزات فقط عندما يستمر المرء بالإيمان بها.

في آذار/ مارس 2018، اقترحت في محاضرة أنه سيكون من الأفضل الاعتراف بأن الحرب ضد النظام قد خُسرت. ولكن بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، ما تزال الحرب مستمرة، وسورية، نتيجة لأعوام عدة من الحرب بالوكالة مع مختلف البلدان المشاركة فيها، تتجه نحو الهاوية مع مزيد من الضحايا والدمار. والحل السياسي لا يقترب أكثر.

بعد أن أصبحت الحرب حربًا بالوكالة، لم يعد إيجاد الحل فعلًا في يد المعارضة والنظام بالكامل. لقد كانت القوى الخارجية المتنافسة هي التي حصلت على دور مهيمن في المشاركة في تقرير ما يمكن أن يكون طريقة لحل الصراع.

إن إطالة الحرب تعني مزيدًا من الضحايا ومزيدًا من اللاجئين ومزيدًا من الدمار. إنه لأمر مفهوم أن المعارضة تريد الاستمرار في قتالها ضد النظام، ولكن يجب على المرء أيضًا أن يأخذ بالحسبان النتائج الملموسة من حيث التكاليف البشرية والمادية، وطرح السؤال: هل الأمر يستحق ذلك؟ أليس من الأفضل في مرحلة معينة انتظار فرصة أفضل في المستقبل؟ في ظل المتغيرات الحالية، من المرجح جدًا أن تهب ثورة جديدة في المستقبل.

أبرز عوامل إطالة أمد الصراع السوري:

– صدر لكم سعادة السفير قبل أيام كتابكم الجديد الموسوم «دبلوماسي يبحث عن السلام في العالمين العربي والإسلامي»، يحتوي على خلاصة تجاربكم وتحليلاتكم خلال سنوات عملك الدبلوماسي. فهل لكم إخبارنا بتفاصيل أكثر حول محتوى الكتاب؟

نُشر كتابي الجديد في أيلول/ سبتمبر 2020. ويحتوي على مذكراتي وتحليلاتي لتجاربي خلال المدة التي عملت فيها في وزارة الخارجية الهولندية، الممتدة من عام 1975 حتى تقاعدي عام 2010: سفيرًا في العراق منذ نهاية الحرب بين العراق وإيران (1988) حتى الاحتلال العراقي للكويت (1990)، واحتجاز كثير من الأجانب رهائن، وعملية عاصفة الصحراء (1991) التي طُرد خلالها الجيش العراقي من الكويت. وثانيًا سفيرًا في مصر في عهد الرئيس مبارك (1991-1996)، في وقت كانت مصر ما تزال تؤدي دورًا سياسيًا بارزًا في الشرق الأوسط. وثالثًا سفيرًا في تركيا، في مرحلة محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتغيير السياسي من الأيديولوجية العلمانية إلى الإسلامية، ما جعل عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي خيالًا. ورابعًا سفيرًا في ألمانيا، حيث شهدت نقل العاصمة من بون إلى برلين، مع ما يصاحب ذلك من تغيرات في القوى داخل أوروبا. وخامسًا سفيرًا في إندونيسيا، حيث كان علي أن أتعامل مع الماضي الاستعماري الهولندي الحساس.

بصفتي دبلوماسيًا مبتدئًا، عملت في لبنان (1980-1983) في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلي (1982)، وفي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقائمًا بالأعمال في ليبيا في عهد القذافي (1983-1985) ونظامه الاستفزازي. خصصت فصلًا منفصلًا لسورية، وهو يستند إلى تجربتي بوصفي مبعوثًا خاصًا لسورية (2015-2016). ويتناول فصل آخر منفصل الصراع العربي الإسرائيلي، مستندًا إلى تجربتي بصفتي سكرتيرًا للبعثة الأوروبية للشرق الأوسط عام 1981 (الأكثر شمولًا من نوعها) وتجاربي في العقود اللاحقة.

كان كثير مما يحدث اليوم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متوقعًا تمامًا قبل نحو 40 عامًا، لو كنا أدركنا بشكل أفضل أن الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين لعقد أي تسوية حقيقية. ظلت المواقف الإسرائيلية الرئيسة كما هي: لا انسحاب إلى حدود ما قبل عام 1967، ولا دولة فلسطينية، و”القدس موحدة إلى الأبد”. كانت المواقف الأساسية لحزبي الليكود والعمل هي نفسها: المحافظة على السيطرة على كامل فلسطين، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين. كان الاختلاف الرئيس هو الطريقة التي قدموا بها أنفسهم. كانت إحدى المشكلات الأساسية أن الدول الغربية كلها تتغاضى عما فعلته إسرائيل بطريقة ما، بل إن الولايات المتحدة شجعتها، واعترافها بضم القدس الشرقية ومناطق من مرتفعات الجولان يشكل تقويضًا خطرًا لنظام القانون الدولي. لم تكن الولايات المتحدة في أي يوم وسيطًا نزيهًا، بل كانت “سمسارًا مخادعًا”، كما هو موضح في كتاب رشيد الخالدي بعنوان «كيف قوضت الولايات المتحدة السلام في الشرق الأوسط» (2013).

انتقدت الدول الأوروبية السلوك الإسرائيلي، لكنها لم تفعل شيئًا ضده، باستثناء التصريحات التي تستنكر ما حدث. نظرًا لأن الحكومات الأوروبية لن تفعل أي شيء للمساعدة حقًا في حل الصراع، أعتقد أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) غير الحكومية لها ما يبررها تمامًا.

آمل أن تترجم الفصول الخاصة بسورية والصراع العربي الإسرائيلي إلى اللغة العربية يومًا ما. هناك كثير في الكتاب بحيث يتعذر عرضه هنا عرضًا موجزًا.

– مما تطرقتم إليه في كتابكم الجديد، تحليلاتكم الشخصية عن تجربتكم بوصفكم مبعوثًا خاصًا لهولندا إلى سورية. فهل لنا أن نعرف أبرز ما وقفتم عليه من مواقف أدت إلى إطالة عمر الكارثة السورية سواء من رأس النظام السوري أو قوى المعارضة وأطيافها، أو قوى خارجية عربية وغربية؟

لقد نُشرت بالفعل معظم تجاربي بوصفي مبعوثًا هولنديًا خاصًا لسورية في كتابي «تدمير وطن». في كتابي الجديد، أسهبتُ في الحديث عن بعض أوجه عدم التوافق بين الديمقراطية والسياسة الواقعية. يريد السياسيون في الدول الديمقراطية إظهار نياتهم الحسنة من خلال الإدلاء بتصريحات سياسية، تدعم المعارضة السورية في الحالة السورية، لكن عندما تصل الأمور إلى السياسة الواقعية، فهم غير مستعدين لتنفيذ ما يقترحونه، إلا عندما يتعلق الأمر ببعض العقوبات. لذلك تبقى تصريحاتهم معظمها كلامًا من دون تنفيذ. يتناول كتابي الجديد أيضًا الطريقة التي تعاملت بها السياسة الهولندية الداخلية والخارجية مع الصراع في سورية.

العوامل التي ساهمت في اندلاع الحرب الكارثية في سورية وإطالة أمدها كثيرة. أذكر فقط بعضًا من أهمها.

– قمع النظام السوري العنيف للتظاهرات وقمعه العنيف الذي لا يرحم لأي معارضة. ورفضه لأي إصلاح جوهري يمكن، في تصوره، أن يقوض احتكاره للسلطة.

– الدعم المعلن من مختلف الدول الأجنبية لقوى المعارضة، من دون أن تكون مستعدة لحشد الوسائل اللازمة وتقديم الدعم العسكري والمادي اللازم لتحقيق هدفها المعلن (أو غير المعلن) بتغيير النظام.

– تقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لمجموعات المعارضة العسكرية بطريقة غير منسقة، إذ تبين أنها غير كافية لكسب المعركة ضد النظام.

– خلق توقعات وآمال كاذبة بين المعارضة من قبل الدول الغربية والعربية.

– ساعد الدعم الروسي والإيراني للنظام هذين البلدين في المحافظة على حليفهما الاستراتيجي في دمشق.

– ساهم احتلال تركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران لأجزاء من سورية في إطالة أمد الصراع، تمامًا مثل مساعي هذه الدول لخدمة مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، من دون أخذ معاناة الشعب السوري بما يكفي بالحسبان.

– سمحت المعارضة لنفسها أن تنخدع إلى حد ما بالنيات الحسنة للقوات الأجنبية التي أعربت عن دعمها.

– لقد أدت الجرعات الزائدة من التفكير الرغبوي إلى إطالة أمد الحرب، بينما أهملت في الوقت نفسه وقائع السياسة الواقعية القاسية.

– السعي لتحقيق العدالة من دون أن تكون لديها سلطة لتقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة إلى العدالة، باستثناء بعض القضايا الفردية أمام المحاكم في الخارج. إن تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب وإراقة الدماء إلى العدالة في حد ذاته أمرٌ جيد، لكن هذا لا يعني أن الصراع سينتهي بأسرع مما يمكن أن يحدث لولا ذلك.

– ما هو مصدر اهتمامكم الشخصي بالمعضلة السورية، والعمل على وضعها من خلال كتاباتكم، ضمن سياقها التاريخي والمعاصر، مستخدمًا مزيجًا فريدًا من التميّز الأكاديمي والتجربة الدبلوماسية؟

اهتمامي الشخصي والأكاديمي بسورية الذي بدأ عام 1964، ومودتي الشخصية الكبيرة لشعب سورية والبلد هما مصدر نشاطي المستمر وإلهامي للمساعدة في تحليل ما قد يكون أفضل (أو أقل سوءًا) من الخيارات لإنجاز حل للصراع. إن امتلاك خبرة أوسع في المجالين الأكاديمي والدبلوماسي يمكن أن تكون خليطًا مثمرًا، لربما يكون أفضل من امتلاك خبرة في مجال واحد فقط من هذه المجالات.

تطورت الحرب في سورية إلى حرب بالوكالة:

– اسمح لنا سعادة السفير بالعودة معكم إلى كتابكم «تدمير وطن– الحرب الأهلية في سورية» الذي ترجمته وأصدرته دار “جنى تامر للدراسات والنشر” البيروتية عام 2018. أسألكم: ما هي أبرز الاستخلاصات التي توصلتم إليها في سياق إيجاد حلول ومخارج للأزمة السورية المشتعلة؟

كان ينبغي على كل من لديه معرفة بالنظام أن يعرف أن أي محاولة لإسقاطه ستؤدي إلى حمام دم، كما توقعتُ في الطبعة الثانية من كتابي «الصراع على السلطة في سورية»، الذي صدر عام 1981، قبل 30 عامًا من انطلاقة الثورة السورية عام 2011. ولم يكن من الصعب التنبؤ بهذا. إذا كنت تريد هزيمة أسد (lion)، فيجب أن تكون مسلحًا جيدًا وأن تكون في وضع أقوى، حتى لا تنتحر. لكن تبين أن قوى المعارضة العسكرية هي الطرف الأضعف. لم يكن جيش المعارضة في موقف قوي كهذا، وحالما شرعوا في تهديد النظام إلى حد ما عام 2015، تدخلت روسيا عسكريًا.

في كثير من الأحيان، يشار إلى أن نظام الأسد تسبب في وفيات أكثر كثيرًا مما تسببت به مجموعات المعارضة ككل. وهذا صحيح: ما يقارب 90 في المئة من الضحايا كانوا نتيجة أعمال عسكرية وأعمال أخرى للنظام. غالبًا ما يُستخدم هذا حجة لتأكيد أن النظام وحده هو المسؤول عن الوضع الكارثي الذي تجد سورية نفسها فيه. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرئ تمامًا أولئك الذين حاولوا إطاحة النظام، لأنهم كان يمكن أن يعرفوا العواقب الدموية، على الرغم من أن هذه الجماعات نفسها قد تكون مسؤولة “فقط” عن 10 في المئة من الضحايا.

عند مناقشة المفهوم المثير للجدل حول من يتحمل المسؤولية عن الوضع الراهن في سورية، يجب أيضًا أخذ الواقع الصعب في عين الاعتبار لمن حقق نصرًا معينًا ومن هُزم في الحسبان. ربما كان الوضع مختلفًا تمامًا لو نجحت قوى المعارضة العسكرية والمدنية معًا في إحلال السلام وخلق “سورية جديدة” يمكن وصفها بالخصائص والأهداف المثالية، كما وصفتها الهيئة العليا للمفاوضات عام 2016: “نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية والمواطنة التي تؤمن المساواة في الحقوق والواجبات لجميع السوريين من دون أي تمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الرأي أو الدين أو الأيديولوجية”. في مثل هذه الحالة، كان يمكن القول إن حرب المعارضة ضد النظام “كانت تستحق العناء”، لأنها كانت ستؤدي إلى تحسن كبير في الوضع في سورية. لكن في الواقع، لم يحدث هذا، لأن المعارضة العسكرية، أو -من الأفضل القول- مجموعات المعارضة الكثيرة ككل، لم تنجح في هزيمة النظام. لذلك، يمكن القول إن مجموعات المعارضة، إلى جانب الدول الداعمة لها، تتحمل على الأقل مسؤولية مشتركة كبيرة (جنبًا إلى جنب مع النظام) عن العواقب الكارثية التي خلفتها الحرب على السوريين جميعهم؛ وهذا بغض النظر عن حقيقة أن النظام تسبب عدديًا في أكثر الضحايا والدمار المادي. إن امتلاك المثل العليا الصحيحة لا يعني عدم تحمل المرء أي مسؤولية مشتركة عندما تسوء الأمور عند محاولة تحقيقها.

إذا كنت تريد أن تفاوض وتطالب باختفاء خصمك ومحاكمته محاكمة عسكرية، وهو أقوى عسكريًا منك، فمن المستحيل التوصل إلى حل سياسي. المفاوضات محكوم عليها بالفشل إذا كان الهدف هو القضاء على خصمك، بينما ترفض التوصل إلى أي تسوية مع الطرف المعارض. يعني الحل الوسط أن الأطراف المتفاوضة لن تقضي على بعضها بالكامل حال تنفيذ الاتفاق الذي توصلوا إليه. يمكن تغيير النظام في سورية فقط بالوسائل العسكرية.

لكي تعرفوا حقًا ما كتبته في الكتاب، يجب أن تقرؤوه.

– لاحظنا اعتراض كثير من الثوريين السوريين على توصيف ما جرى ويجري في سورية بأنه “حرب أهليّة”، مفترضين أن تصنيف الحرب السورية لا يخرج عن سياق كونه عدوانًا من نظام بشار الأسد على شعبه الذي انتفض ضد حكمه الاستبدادي في منتصف آذار/ مارس 2011، مستعينًا بالتدخّل الخارجي عسكريًا. ما هو ردكم على هؤلاء؟

يجبُ أن أبدأ بالإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام والمراسلين يستخدمون مصطلحات “الحرب الأهلية” لوصف الصراع الدموي في سورية، مثل محطات: “بي بي سي” و”سي إن إن” والجزيرة، تمامًا مثل معظم المؤلفين الأكاديميين والصحافيين. وهناك فقط أقلية صغيرة من الكتاب ترفض هذا المصطلح على وجه التحديد، مدركين تمامًا حساسيات جمهور المعارضة في هذا الصدد. ومع ذلك، هذا في حد ذاته لا يعني أن المصطلح صحيح أو خاطئ.

يبدو أن الذين ينتقدونني بسبب حديثي عن “الحرب الأهلية” معظمهم قد قرؤوا الغلاف الخارجي فقط لكتابي الذي يحتوي على عنوان مؤلف من ثماني كلمات، من دون قراءة مضمون الكتاب نفسه. ولو قرؤوه، لكانوا اكتشفوا أنني أوضحت في كتابي أنه “نتيجة للدعم الخارجي، تطورت الحرب في سورية إلى حرب بالوكالة، إلى جانب كونها حربًا داخلية داخل سورية. لذلك، لم يعد مصطلح “الحرب الأهلية” ملائمًا”. كان والدي يقول: “سيكون من الجيد للأشخاص الذين سينتقدون الكتاب، أن يكونوا قد قرؤوه أيضًا”.

في النسخة العربية من كتابي، قدمت شرحًا إضافيًا عن استخدام المصطلح بناءً على البحث الأكاديمي. إن المسألة برمتها مسألة مصطلحات.

قد يجادل المرء ويقول بأن النظام هو الذي شن “حربًا ضد شعبه”، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن عددًا كبيرًا من الناس أرادوا إسقاط النظام، وكانوا في وقت لاحق ساخطين وغاضبين، لأن النظام لم يرغب في الرحيل طوعًا فحسب، كما كان متوقعًا. لم يحصل أن طرفًا واحدًا فقط يشن حربًا ضد الآخر، وإلا لكان النظام سينتصر منذ مدة طويلة، ولكن أيضًا المعارضة السورية تشن حربًا ضد النظام.

– بأي معنى رأى البروفسور فابريس بالانش، (مدير أبحاث في جامعة “ليون 2”)، أن “كل من أراد أن ينظر إلى مستقبل سورية، وخاصة إذا كان في طور اتّخاذ قرارات جديدة، عليه أن يقرأ هذا الكتاب فهو ضروري لفهم أعمق للأزمة السورية. يغوص في التاريخ ويفكّك البعد الطائفي للمجتمع والسلطة في سورية”؟

في الواقع، يجب أن يوجه هذا السؤال إلى البروفيسور فابريس بالانش نفسه. حقيقة، هو يوصي بقراءة كتابي لأنه يستند إلى بحث وخبرة متعمقتين، وإلى ما يعده مقاربة أكثر واقعية. حجتي هي أنه لا ينبغي للمرء أن يأخذ في الحسبان فقط ما هو مرغوب فيه من الناحية المثالية، ولكن أيضًا ما يمكن تحقيقه واقعيًا. أدى تجاهل الوقائع إلى مزيد من إراقة الدماء.

حل الصراع في سورية بيد السوريين أنفسهم:

– ما يُحسب للكتاب أنه حلّل أبعاد المأساة السورية، ليس من منظور السياسة الداخلية في (سورية الأسد) فقط، وإنما سبر غور الصراع السوري العربي – الإسرائيلي، والعلاقات السورية الأميركية، والسورية الروسية. وهذا يدعوني إلى سؤالكم، إن سلمنا بأن الحل خرج من يد السوريين، فمن بيده الحل روسيا الحليف الأقوى لنظام الأسد، أم الولايات المتحدة الأميركية ومن خلفها “إسرائيل”؟ ولماذا؟

بالطبع، يجب أن تكون الكلمة الأخيرة في أي حلٍ للصراع في سورية بيد السوريين أنفسهم. ومع ذلك، منذ أن بدأت قوى خارجية مختلفة بالتدخل في الحرب في سورية، أيضًا بناءً على طلب مختلف الأطراف السورية نفسها، أصبح من المحتم أنه عند أي حلٍ فلا بد من أن تتفق أيضًا الأطراف الخارجية الرئيسة في ما بينها إلى حد ما على كيفية إنجاز هذا الحل. ومن المشكلات في هذا الصدد أن جهات خارجية مختلفة تدخلت بناء على طلب أطراف سورية، النظام وجماعات المعارضة، وتعطي لمصالحها الإقليمية الأولوية على رغبات الأطراف السورية نفسها.

– كنتم سعادة السفير مبعوثًا خاصًا لبلدكم في سورية في العامين 2015 و2016، ما يعني أنكم التقيتم برأس النظام السوري بشار الأسد أكثر من مرة. هل لكم أن تخبرونا عن انطباعاتكم الشخصية عن الرجل؟ وهل فعلًا كما تحدث عدد ممن التقاه من دبلوماسيين وإعلاميين أنه شخص منفصل عن الواقع الذي تعيشه سورية؟

بصفتي المبعوث الهولندي الخاص لسورية، لم أعقد أي اجتماعات مع الرئيس بشار الأسد، لأن هولندا أغلقت سفارتها في دمشق وأوقفت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. وهذا يعني منع الاتصالات بين الدبلوماسيين الهولنديين والحكومة السورية. شخصيًا، أكدت منذ بداية الثورة السورية أنه من أجل المساعدة في حل الصراع، فالاتصالات مع النظام والأطراف الرئيسية في الصراع ضرورة.

يحدث في كثير من الأحيان أن القادة المستبدين يفقدون الصلة بالواقع، ونتيجة لذلك فهم لا يحكمون حكمًا صحيحًا على الكيفية التي يمكن أن يتوقع من الدول الأجنبية أن تتفاعل بها مع أفعالهم أو سلوكهم. بالنسبة إلى الرئيس بشار الأسد، أعتقد أن الانطباع الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، وكأنه فقد الإحساس بالوقائع في سورية، هو انطباع مبالغ فيه. يمكنه متابعة التطورات عن كثب من خلال وسائل الإعلام، ويتواجه، على سبيل المثال مع مقتل كثير من العسكريين العلويين من مجتمعه، ومن ثم عليه أن يأخذ بجدية مشاعر أسرهم في الحسبان. وتعتمد آراؤه أيضًا على التقارير التي يتلقاها من مرؤوسيه ومؤيديه، تلك التقارير التي قد تكون متحيزة بالطبع.

إن التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأسد فقد إحساسه بالواقع في سورية، تحتوي أيضًا على بعض عناصر التفكير الرغبوي، بمعنى أن السياسيين الخارجيين يريدون منه أن يفعل ما يتمنونه، مثل “لو أنه كان مدركًا للوضع الحقيقي، لاستقال من منصبه بوصفه رئيسًا”، وهو ما لا أتوقع حدوثه. في رأيي، من الخطر أيضًا عدم التعامل معه بجدية. وبالمثل، فقد تبين أنه من الخطر أو التهور أن تبخس إرادته للبقاء في السلطة.

– بتقديركم سعادة السفير، ما هي أسباب فشل السياسات الغربية تجاه القضية السورية، على الرغم من أن القيادات الغربية تعبر في كل مناسبة تتاح لها أنها ترى أنّ الحل العادل لا بد أن يكون على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنها مصرة على عدم تمويل إعادة الإعمار في سورية في ظل وجود العقوبات الاقتصادية بسبب استمرار وجود نظام الأسد؟

فشلت الدول الغربية معظمها في سياساتها تجاه سورية، لأنها لم تكن مستعدة للتواصل مع النظام، ولم تكن أيضًا مستعدة للتدخل عسكريًا، كما لم تكن مستعدة لتفعيل الجزء الأكبر من تصريحاتها ومبادئها المعلنة. وحتى لو كانوا مستعدين للتدخل عسكريًا، ما كان لهم ليكونوا مستعدين لتحمل مسؤولية حماية الشعب السوري لمدة عشرة أعوام أو عشرين عامًا أخرى أو أكثر من أجل المساعدة في قيادة سورية نحو “مستقبل أفضل” كما يأملونها. لهذا السبب، كان من الأفضل لهم عدم التدخل عسكريًا على الإطلاق، وحتى بشكل غير مباشر أيضًا. كان سيكلف عدم التدخل ضحايا أقل كثيرًا وعددًا أقل من اللاجئين ودمارًا أقل.

بعد كل إراقة الدماء والدمار، لا أعتقد أنه من الممكن تحقيق حل عادل بعد الآن، وإذا كان ذلك ممكنًا بأي حال، فيجب أن يكون حلًا وسطًا.

إن رفض تقديم مساعدات مالية غربية لمساعدة إعادة إعمار سورية لا يعني أن النظام سيغير سلوكه أو سيستسلم لرغبات الغرب أو العرب في إجراء إصلاحات داخلية جذرية. يشتمل مجلس الأمن رقم 2254 على بعض العناصر الرئيسة لطريقة الحل السياسي، لكن النظام يرفض تنفيذه، والإجراءات المفروضة على النظام مثل العقوبات لن تؤدي في رأيي إلى تغيير النظام. بل على العكس من ذلك، فمن المحتم أن تؤدي إلى تفاقم حالة الشعب السوري. لن يكون بمقدور المدنيين إسقاط النظام، مهما ازدادت أوضاعهم بؤسًا. وعلى الأرجح، يمكن إسقاطه فقط عسكريًا، أن يطيحه جيش آخر.

– كيف تنظرون إلى الدور الروسي والإيراني في سورية حاليًا، وإلى وجودهما العسكري فيها وإمكانية استمراره من عدمه؟ وماذا عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في شمال البلاد وشمال شرقها؟

إن الوجود العسكري الروسي والإيراني الذي طلبه النظام السوري أو وافق عليه، مصمم على أن يستمر، ما دامت هاتان الدولتان تريان ضرورة لبقاء حليفهما السوري في السلطة. لن يستسلموا، فقط لإرضاء بعض الدول الغربية أو العربية المعادية لهم. يمكن توقع استمرار الوجود العسكري الأميركي لبعض الوقت جزءًا من جهد الولايات المتحدة لممارسة الضغط على النظام. إن أحد مضاعفات الوجود العسكري الأميركي في الشمال الشرقي تعاونهم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد (التي أدّت دورًا مهمًا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية)، بينما من ناحية أخرى، ترفض تركيا أي حكم ذاتي كردي على الجانب السوري من حدودها (فضلًا عن داخل تركيا نفسها). قد تؤدي تقوية قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب الكردي الاستبداديين، إلى تعزيز موقع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تبقى في سورية إلى الأبد، والكثير يعتمد على سياسات الرئيس الأميركي. علاوة على ذلك، فإن الوجود العسكري الأميركي قليل إلى حد ما، لكن مخاطر المواجهات مع روسيا قائمة بوضوح.

يهدف الوجود العسكري التركي في إدلب بصورة أساسية إلى منع تدفق جديد من اللاجئين السوريين إلى تركيا، ووقف نشاط التنظيمات الإسلامية الإرهابية الراديكالية، مثل هيئة تحرير الشام، ومنعها من تحقيق أي نفوذ أو التأثير في الإرهاب داخل تركيا. ربما ما تزال تركيا تهدف إلى تغيير النظام في دمشق، على الرغم من أنها ربما أدركت الآن أن مساعيها قد فشلت في هذا الصدد.

في الواقع، فإن الموقف القوي لمنظمات مثل حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب وهيئة تحرير الشام وغيرهما هو إلى حد ما نتيجة غير مباشرة للتدخل التركي في الحرب في سورية إلى جانب مجموعات المعارضة المختلفة، وفشل مساعيها لإسقاط النظام.

العقوبات لن تؤدي إلى زوال النظام السوري:

– ما هي قراءتكم سعادة السفير لـ”قانون قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو الماضي، من جهة قدرته على إطاحة نظام بشار الأسد من ناحية، ولجهة تعميق معاناة الشعب السوري الذي يعاني منذ نحو عقد من جراء الحرب الدائرة في عموم سورية؟

قد يؤتي “قانون قيصر” ببعض مشاعر العدالة للسوريين الذين عانوا في عهد النظام، لكنني لا أعتقد أنه سيساعد في تغيير سلوك النظام. قد تجلب العقوبات المرافقة للقانون بعض الرضا المعنوي لكثير من اللاجئين السوريين في الخارج، لكنها لن تؤدي إلى زوال النظام السوري. لن تعاني نخبة النظام السوري بشكل مباشر العقوبات، لأنها ستحتفظ بالامتيازات كلها التي تتمتع بها بالفعل، لكن سيكون السكان هم الضحية غير المباشرة. في رأيي، لن يتمكن النظام السوري أبدًا من تلبية المطالب الأميركية بـ “تغيير سلوكه” إلا بالتنحي وهو ما لن يحدث. غالبًا ما يكون هناك تركيز على منصب الرئيس بشار الأسد، بمعنى أنه إذا أُجبر على الرحيل، فسيكون الحل الحقيقي للصراع في متناول اليد. في الواقع، يتمتع الرئيس رسميًا بقدر كبير من الصلاحيات، لكن ليس فقط هو من يقرر ما يحدث. موقف الأسد ليس كما هو موصوف في القول الذي يُنسب عمومًا إلى ملك فرنسا، لويس الرابع عشر (1638 – 1715): أنا الدولة (L’Etat c’est moi). من ناحية نظرية مجردة، إذا غادر الأسد، فسيظل هناك آلاف من الشخصيات العسكرية الرئيسة، ورجال المخابرات الذين يمكنهم أن يستولوا على السلطة بالقوة، تاركين وضعًا يظل فيه النظام نفسه موجودًا في الواقع لكن من دون بشار الأسد، على الأقل ما داموا متوحدين، سواء كانوا خلف “شخصية رئيس صوري” جديد أم لا. لذلك يجب على المرء أن يأخذ في الحسبان أن تأثيرات استقالة الرئيس الأسد، تُصوَّر بشكل غير واقعي على أنها أبسط كثيرًا مما هي عليه بالفعل.

وينبغي على المرء أيضًا أن يأخذ في الحسبان ما يمكن أن يحدث إذا استسلم النظام بسبب تدهور الوضع الاقتصادي المتزايد في البلاد. حتى لو سمحت روسيا وإيران، وهو أمر نظري بحت، لجماعات المعارضة العسكرية السورية باكتساح النظام وإسقاطه، فلا ينبغي للمرء أن يتوقع حلول “الجنة”. من المستبعد جدًا أن تتحد فجأة أكثر من (1000) مجموعة عسكرية معارضة وتخوض الانتخابات البرلمانية من أجل إجراء انتخابات حرة وإنشاء سورية جديدة سلمية وديمقراطية. من المتوقع أن ينخرطوا في صراع على السلطة في ما بينهم إلى أن تحتكر مجموعة واحدة أو تحالف مجموعات السلطة، وتؤسس نظامًا استبداديًا آخر. وهذا يعني استمرار الحرب الدموية. وسيواجه النظام الجديد الوضع الكارثي نفسه لسورية المدمرة. حتى لو توافرت جميع مواد البناء والأموال، فإن إعادة إعمار البلاد قد تستغرق عشرات السنين، لأنه يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من عمال البناء لتنفيذ ذلك.

– هل تقف الطائفية -أو كما تراها سعادتكم “العصبية”- في سورية عثرة أمام السعي لبناء مستقبل سورية الجديدة؟ وأولًا ما هي مسؤولية نظام الأسد وحزب البعث في التأسيس لهذه المعضلة الكبيرة؟

ترفض أيديولوجية البعث بشدة الطائفية والجهوية والقبلية بعدّها رواسب قديمة للمجتمع. لكن في الممارسة العملية، كان العسكريون البعثيون قادرين على تعزيز سلطتهم من خلال تلك المبادئ نفسها التي رفضوها أيديولوجيًا. كان هناك بالتأكيد كثير من المحاباة لأصدقاء من هم في السلطة العلويين أو القبليين أو المناطقيين.

كان هذا نوعًا من الطائفية أو “العصبية” ضمن أجهزة سلطة النظام، مثل الجيش وأجهزة الأمن (المخابرات). خلال الحرب التي اندلعت بعد انطلاقة الثورة السورية عام 2011، كان النظام قادرًا على البقاء والمحافظة على موقعه، بسبب هذه العصبية أيضًا، والتماسك بين نخب النظام.

لكن هذا لا يعني أن ذلك يجب أن يمنع بناء سورية جديدة، على الأقل إذا كان هناك نظام جديد لا يعتمد بالقدر على القبلية والجهوية والعصبية والمحسوبية المشتقة منها. ومن ثم فإن مثل هذا النظام من همه أن يقدم مثالًا للمجتمع السوري يمكن من خلاله التعامل مع الأمور بصورة مختلفة. ومع ذلك، فإن إحدى العقبات في هذا الصدد تتمثل في أنه ينبغي أن تكون القوات المسلحة ومؤسسات السلطة موثوقة وأكثر حيادية لضمان مثل هذا الحياد. سيكون إنشاء أجهزة السلطة الجديدة هذه صعبًا للغاية، لأن الولاءات داخل القوات المسلحة السورية قامت في كثير من الأحيان على مثل هذه الولاءات البدائية.

ينبغي على المرء أن يميز أمرًا آخرَ، وهو: اعتماد بنية سلطة النظام على الولاءات الطائفية والإقليمية والقبلية والعصبية، لا يعني أن المجتمع السوري عمومًا هو على الحال نفسها. ولا يعني أن الحرب في سورية حرب طائفية، على الرغم من أن بعض المراحل كان لها أبعاد طائفية. بالطبع، العناصر الطائفية نفسها موجودة في النسيج الاجتماعي للمجتمع السوري، لكن هناك عدد من العوامل الأخرى وثيقة الصلة بالهويات الموجودة.

– هل ترون أنّ سورية ستعيش أزمة هوية وتعايش في مرحلة ما بعد الحرب، بعد كل الدمار والتخريب اللذين لحقا بها؟

على الرغم من أن الأمر قد يبدو متناقضًا، إلا أن الحرب في سورية ربما ساهمت في النهاية بشكل غير مباشر في تقوية الهوية الوطنية السورية بدلًا من إضعافها. تدور الحرب إلى حد كبير حول من سيتسلم السلطة في إطار الدولة السورية. ومع ذلك، ما يزال هناك كثير من السوريين الذين يعطون الأولوية لهوياتهم العربية والإسلامية أو لهويات أخرى، في حين إن كثيرًا من الأكراد، على سبيل المثال، يفعلون شيئًا مشابهًا من خلال إعطاء الأولوية لهويتهم الكردية، وبعضهم يتكلم عن هوية في إطار “كردستان الكبرى” التي يمكن أن تكون نظيرًا لـ “الوطن العربي”. وفي هذا الإطار، طلبت بعض الأطراف حذف كلمة “عربية” من الاسم الرسمي الحالي لـ “الجمهورية العربية السورية”. وسيكون الاسم الأقصر أكثر حيادية، لأنه لا يميز بين الأكراد والعرب (كما هو الحال في الاسم الرسمي لجمهورية العراق). إن إسقاط كلمة عربي سيكون صعبًا على أولئك الذين ما زالوا مقتنعين بأن دمشق يجب أن يُنظر إليها على أنها “قلب العروبة النابض”.

يجب أن تحل الهوية السورية محل الهويات الدينية والعرقية، وقد يستغرق تحقيق ذلك وقتًا طويلًا. ولا يعني قبول تغيير اسم الدولة السورية في حد ذاته أن السوريين قد يغيرون مواقفهم حقًا، لكنه سيعكس رغبتهم في تحقيق ذلك في المستقبل.

– كيف ترون آفاق المسألة الكردية ومستقبلها في سياق حل سوري تتوافق عليه مكوّنات المجتمع السوري كافة؟

لا بد من التوصل إلى حل للمسألة الكردية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون هناك حرية التعبير عن الهوية الكردية التي تشمل لغتها. لكن الهوية الوطنية السورية، برأيي، يجب أن تحل محل الهويات الأخرى رسميًا، سواء أكانت عربية أم كردية أم غيرها. وإلا فلن يكون من السهل تحقيق تحول في سورية حيث يمكن عدّ المواطنين جميعهم متساوين. إذا كانت المنطقة التي تسكنها أغلبية كردية متجانسة وواسعة إلى حد ما، كما هو الحال في شمال العراق، فسيكون من الأسهل الاعتراف بمنطقة تتمتع بنوع من الحكم الذاتي الكردي. لكن في الواقع، هناك ثلاثة جيوب فقط في شمال سورية، حيث يشكل الأكراد أغلبية فيها: كوباني، عفرين والجزيرة العليا. لذلك يبدو أن بناءً مماثلًا كما هو الحال في شمال العراق هو أمرٌ غير ممكن كما أنه غير عملي.

لقد رأينا أن حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب الكردية لديه تحالفات متناقضة في ما يبدو مع أطراف مختلفة: مع النظام السوري، ومع الولايات المتحدة، وأحيانًا أيضًا مع الجيش السوري الحر، ولكن في كثير من الأحيان ضده. ومع ذلك، بقي عامل/ مطلب واحد كما هو: يريدون تحقيق الحكم الذاتي الكردي، وفي هذا الصدد، فهم لا يهتمون حقًا مع من يتحالفون، ما دام هذا التحالف يساعدهم على تحقيق هدفهم الأساسي. الدول التي تدعم حاليًا حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب تفعل ذلك أساسًا لأسباب استراتيجية، وهذا لا يعني أنها تدعم أفكارهم أيضًا.

– أخيرًا، من خلال تجربتكم ومسيرتكم الدبلوماسية الطويلة والدور الذي لعبتموه في سورية، هل ترون أن لنا في هذا البلد -بعد رحيل بشار الأسد وإنهاء الاحتلالات والوجودات الأجنبية كافة على الأرض السورية- مشروعًا وطنيًا جامعًا للسوريين كلهم؟

بالطبع، هناك مثل هذا الاحتمال. وهذا كله يتوقف على السوريين أنفسهم وعلى جيش موحد لتحقيقه وحمايته.

* صحافي سوري – فلسطيني

المصدر: حرمون

التعليقات مغلقة.