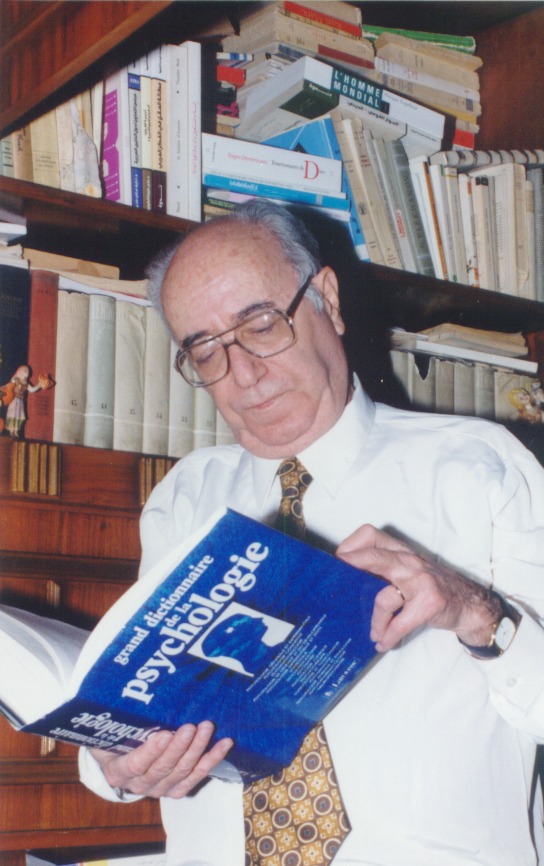

د. جمال الأتاسي

هذا واقع صرنا إليه وكان من الممكن أن لا يكون. فلا هو حتمية من حتميات التاريخ، ولا التاريخ نسيج حتميات تتعاقب بالضرورة. فلقد كان لنا نهوض قومي وانقطع، وتضافرت على ذلك عوامل وظروف لا بد أن نستعيدها ونعيها، كما أن نهوضنا القومي من جديد ووحدتنا القومية التي نرى فيها اليوم الضرورة القصوى التي لا بديل عنها، هما أيضاً خاضعان لتضافر عوامل وشروط وقوى وإرادات رجال وشعوب.

أمتنا العربية أمة تاريخية قديمة وباقية، ولها من مقومات الوجود والحياة ما لا تتمتع به كثير غيرها من الأمم التاريخية، أو من الأمم التي أقامت كياناتها ووحداتها القومية ودولها القومية كدولة للأمة، ومازالت الأمة الأرسخ على الساحة الدولية، أياً ما أخذت بها التشكلات والتكتلات والامتدادات الكبرى والصغرى. أمتنا كفكرة، كرابطة وهوية إنسانية وثقافية، كتاريخ وذاكرة وذكرى في الثقافة الشعبية العربية وذاكرة الشعوب، ولكن هذا إذا حفظ بقاءها حتى اليوم، فهو لا يحمل في هذه الشروط ضمانة للمستقبل.

فوحدة الأمة ونهوضها ودورها وبقاؤها، هو في استكمال شروط وحدتها السياسية، وإذا كان للوحدة السياسية بالضرورة مرتكزاتها في الوحدة الثقافية والاقتصاد، فإنها الحركة والإرادة الجماعية والإرادة المقررة التي تصنع تلاحم بنى الأمة وتلاحم مجتمعاتها وقواها.

من اللافت للنظر في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد النكسة القومية الكبرى في حرب الخليج، والانكفاءات القطرية وتقدم مسيرة «الشرق أوسطية» والانهيارات الدولية الكبرى التي جرت، أن عدداً من مثقفينا القوميين ممن عرفوا بأفكارهم ومطالبهم الوحدوية العربية، يتراجعون أمام كل المعوقات السياسية والصعوبات والقوى والعوامل المضادة التي تعترض طريق وحدتنا السياسية، أو التقدم بخطوات سياسية نحو الوحدة، ليقولوا باعتماد الوحدة الثقافية والتبادل الثقافي والنهضة تعبيراً عن الوحدة، بعد الاعتراف بأن الكيانات القطرية والدول القطرية، برغم كل عيوبها قد تكرست كواقع لا يمكن تغييره أو اختراقه. ومع التأكيد على الدور الكبير للفكر ولأهل الثقافة والفكر، وبخاصة في هذه المرحلة من الضياع، في التوعية والاستنهاض وتوحيد كلمة الأمة، ومع التأكيد أيضاً على الدور الذي لعبته ومازالت تؤديه الروابط الثقافية بكل نواحيها، في التبادل الثقافي والفني، من تعزيز عرى وحدة الأمة، فإنني في العمل القومي وفي الدفع على طريق وحدة الأمة، لا أستطيع أن أقيم فاصلاً بين الثقافة والسياسة وبين رجل الثقافة ورجل السياسة من حيث تطلعنا إلى رجل الثقافة الذي يحمل رسالة، والذي يؤدّي بفكره وثقافته دوراً سياسياً، أي أن تصبح الثقافة سياسة وحركة وعي وحركة فعل وتأثير في المجتمع. فلكل أمة رموزها الثقافية والأخلاقية التي تؤدي هذا الدور ولا بد من أن يكون لأمتنا رموزها أيضاً، فليس لإحباطات الواقع المتعثر ولا لحواجز الأنظمة القطرية أو هيبة السلطان، أن تنأى بنخبة من مثقفينا عن السياسة والفعل السياسي في الوقت الذي تطالبهم فيه مجتمعاتهم وشعوبهم بأن يكونوا دليلها إلى التغيير، ودليلها إلى طريق إنقاذ وحدة الأمة، ولربما دليلها إلى الثورة على هذا الواقع وما يعترض السبيل …

فالوحدة الثقافية، أو انتشار الثقافة الموحدة والتبادل الثقافي في أرجاء المجتمعات العربية قاعدة أساسية من قواعد إرساء وحدة الأمة وكذلك يمكن أن يقال أكثر عن الاقتصاد والتبادل الاقتصادي والتكامل. ولكنهما ليسا شرط كفاية لاستمرارية وجود الأمة أو لقيام وحدتها، بل لعلهما يظلاّن مشروطين بالسياسة وبالقرار السياسي أو الإرادة السياسية التي تحرّكهما، فالوحدة التي نريد لها أن تقوم هي شكل من أشكال الترابط والتكامل والوحدة السياسية لأجزاء الأمة، والثقافة القومية نريد لها أن تحرك الأمة وشعوبها ومجتمعاتها، أي أن تؤدّي دوراً سياسياً وتصبح سياسة، حين تجد تعبيرها في تشكل الاندماج القومي للمجتمعات، وفي تشكل القوى والحركات السياسية، بل الاجتماعية – الثقافية – السياسية المعبرة عنها والمتطلعة إلى المصلحة العامة للأمة الواحدة.

ما وقفت عند هذه المسألة، مسألة الثقافة ودور نخبنا الثقافية والسياسية، أو الثقافية – السياسية في إعادة تأسيس الدولة القومية في المجتمع وصياغة الاندماج القومي للمجتمع، هذا الدور الذي تحتاجه الأمة، وبخاصة في هذه الحقبة من تعثر طريق وحدتها ومن المتغيرات الكبرى من حولها، ومن المداهمات التي تخترقها، إلاّ لأشير لما كان من خلفية سلبية، ومن دور سلبي لتأخر حركة تقدمنا والاندماج القومي لمجتمعاتنا. ولقد تجسد هذا أيضاً، وبشكل أكثر خطورة، في التشكل الايديولوجي والسياسي لأحزابنا السياسية و«الطليعية» والثورية والتقدمية. وكان هناك من نتائج كارثية لخلافات هذه القوى وانقساماتها الايديولوجية، وصراعاتها على السلطة، ومسؤوليتها عن إضاعة فرص تاريخية كبرى قامت، للتقدم بوحدة الأمة ونهوضها، حيث ثبت في النهاية، أن هذه القوى تقوم هي أيضاً في تكوينها على قصور في اندماجها العربي، وفي تركيبها العصبوي والفئوي، وفي قدرتها على قيادة الأمة في تلك المرحلة التاريخية أو في التلاؤم مع متطلبات تلك المرحلة وضروراتها. ثم أن الوقوف عند تلك المسألة ومراجعة قصوراتها أصبح ضرورة أيضاً، وفي هذه المرحلة بالذات، حين نطالب بتجديد بناء حركتنا القومية وقوانا وتجمعاتنا الثقافية والسياسية، تعلماً من عثرات الماضي، وتطلعاً إلى المستقبل.

لقد جاءتنا فرص تاريخية دفعت في سبيلها شعوبنا الكثير من التضحيات، ولكن القيادات السياسية تلك، لم تكن في مستواها، ولكم ضيّعنا من فرص. وأريد هنا أن أقف قليلاً عند مرحلة بلغت فيها الحركة القومية الوحدوية ذروة تأججها الثوري على الصعيد الشعبي وفجرت ثورات، وأذكر كيف كان وعينا لها وتبصرنا فيها. كان ذلك في سورية في تلك الحقبة التي يسمونها بحقبة الانفصال بعد اغتيال وحدة القطرين في 28 أيلول عام 1961 وما تلى ذلك … وأشير هنا إلى تجربة مررت بها، أو محاولة قمت بها مع مجموعة من الأصدقاء، جمعت بيننا رؤية مشتركة للمخاطر التي أخذت تتهدد هدف الوحدة العربية بعد طعنة الانفصال، وتلمس نهج لتعود وتمسك حركة الثورة العربية بمبادرتها التاريخية، ولتصوغ ترابط ووحدة قواها. وكنا نقول لعل تلك القوى والتيارات السياسية المتنطعة للقيادة، والمسماة بقوى التقدم والثورة، قد تعلمت من نكسة ثورة 14 تموز في العراق وارتدادها عن الوحدة إلى القطرية، وكذلك من نكسة الانفصال وما أدى إليه تفرقها ونزاعاتها.

ففي عام 1962 ومع بدايات عام 1963، كنا نعيش هنا في سورية حالة انتقالية من التخبط السياسي والثقافي، وكذلك من الصراعات الحادة بين القوى، حول المواقف من تجربة الوحدة والانفصال والرجاء بتجديد المسار الوحدوي، في وقت أصبح من الواضح فيه تماماً أن نظام الحكم الانفصالي أصبح عاجزاً عن الاستمرارية، في مواجهة الموجة الشعبية الوحدوية الصاعدة في معارضته والمنادية بإعادة تجديد الوحدة. هذا في الوقت الذي ظلت فيه مصر عبد الناصر، مصرّة على أن تبقى «جمهورية عربية متحدة» ودولة للأمة العربية الواحدة، ملاذاً لحركة الثورة العربية، ودعماً لها حيثما تفجرت. وجاء الميثاق الوطني لعبد الناصر ليقدم دليل عمل لتلك المرحلة. وكان أن تفجرت في الوقت ذاته الثورة القومية في اليمن، كما جاء الانتصار الرائع لثورة الجزائر التي توحدت من حولها وفي دعمها ومناصرتها شعوب الأمة وقواها كلها، كل ذلك خلق مناخاً لوحدة الأمة لم يسبق له مثيل، ثم جاءت ثورة 8 شباط في العراق لتبشر في بداياتها بالوحدة وبأنها تصب مع القاهرة في تيار وحدوي ثوري واحد، وأن لا محاور أخرى بعد اليوم تباعد بين القاهرة وبغداد ولا انقسام. وفي أعقابها قامت ثورة الثامن من آذار في دمشق تعلن أنها الثأر من الانفصال وتبشر بعودة الوحدة، هذا، قبل أن يمسك بزمام السلطة من يلوي عنق تلك الثورة ويحول اتجاهها.

تلك كانت فرصة تاريخية كبرى للأمة ضاعت، وحركة نهوض لحركة الشعوب وراء هدف واحد، ما لبث أن أحبطت وشتتت ليتكرس الانفصال من جديد، وليقوم من ينادي بعدد البؤر الثورية وتعدد التجارب، لتصبح في ما بعد تكريساً جديداً للقطرية والتجزئة. ذلك أن القوى والقيادات التي صعدت إلى السلطة وسيطرت على القرار السياسي وعلى قوة التغيير، لم تكن على مستوى وعي ذلك الظرف التاريخي وما يمكن أن تتقدم إليه ثورة الأمة، بل كانت في طموحاتها السلطوية ومنظوراتها، دونه بكثير. إنها لم تضع نفسها في سياق ذلك النهوض الشعبي التاريخي للأمة ولا في أي مسار تاريخي للأمة على طريق الوحدة، وليس هذا فحسب، بل هي أخذت ترتد إلى انقسام وانتكاس، داخل مجتمعاتها، مؤكدة مرة جديدة، صحة المقولة الهيغلية، في أن الأمة التي تجد نفسها أمام فرصة أو ضرورة تاريخية لإقامة وحدتها القومية ولا تمسك بها، ترتد إلى عهود بربريتها، أي إلى انقاساماتها ونزاعاتها ما قبل القومية.

تجربتا في «الفكر السياسي» و «المؤتمر القومي العربي»:

أشرت قبل قليل إلى تجربة أو محاولة قمت بها مع مجموعة من الأصدقاء جمعت بيننا رؤية مشتركة لما يجري وللفرصة التاريخية المتاحة للتقدم على طريق وحدة الأمة، وإن لم نستطع أن نصل في تلك التجربة والحوار المعلن – أو لم يكن تصميمنا في النهاية قاطعاً – لتشكيل حالة قومية أو نهج قومي مناسب في التجمع والعمل. ففي تلك الفترة، أي فترة 62، 63، كنا نلتقي ونتحاور حول ما يجري، كعناصر ثقافية – سياسية، ومددنا الحوار إلى ما حولنا، وكدنا نشكل مجموعة عمل. كان لكل منا نشأته السياسية والثقافية والتزاماته الايديولوجية والحزبية في تجارب سابقة. لكننا كنا قد استطعنا أن نقيم مسافة بيننا وبين القيادات السياسية الحزبية التي كانت تصطرع على الإمساك بقوى التغيير، وصولاً إلى السلطة، وكانت كلها «أحزاب ثورية» و«أحزاب قائدة»، كأنها بمجرد أن تصل إلى السلطة بقوة العسكر، ستقدم تجربتها الخاصة التي ستتقدم بها على ما سبق من تجارب وستحقق المعجزة، أي الثورة – الأكذوبة.

في تجمعنا الجديد المتعدد المنابت الثقافية أو الأيديولوجية، كنا في المقدمة أربعة أشخاص، أنا البعثي العتيق والخارج على عصبية الحزب والمُطالب بإعادة تأسيسه في نهج وحدوي وتوثيق روابطه بالحركة الناصرية الشعبية، وعبد الكريم زهور ذلك العروبي الوحدوي الذي لا يلين والذي كان يقدم مطلب وحدة الأمة على كل مطلب أو إنجاز تقدمي، إذ تبقى الوحدة العربية وحدها أساس كل تقدم وإطار كل نهوض، وكان يقول بالطهرية الثورية شرطاً للعمل السياسي والقيادات السياسية، ثم الياس مرقص ذلك العقل الفلسفي والتفكير العقلاني الناقد، بل المفكر الأول والمنظر الأول للماركسية العربية والذي كان يقدم، ماركسياً ولينينياً، مطلب وحدة الأمة العربية والاندماج القومي للأمة، طريقاً إلى أية أممية أو روابط بين الأمم، وياسين الحافظ ذلك المنظر الماركسي اللينيني أيضاً والعروبي الوحدوي، والذي كان أفتانا وأسرعنا في التعبير وفي العمل وإقامة العلاقات. ثم رفدنا سامي الدروبي بحسه العروبي الوحدوي المرهف ثم الناصري، كذلك بترجماته المنتقاة. والتف حولنا آخرون وكأننا بمثل هذا التلاقي والتجمع، كنا نتطلّع إلى إطار أكثر ديمقراطية، وأكثر تعدّدية واتساعاً لحركة القومية العربية، ليضم كل الذين يلتقون على الوحدة، وحدة الهدف. ولكن وعينا السياسي والديمقراطي في تلك المرحلة، لم يصل بنا إلى أن نجعل من ذلك قاعدة لإعادة تأسيس الحركة القومية كحركة موحدة، بل رحنا نتلمس السبيل إلى إيجاد صيغ للتعاون والتحالف الجبهوي بين القوى القومية المصطرعة في الساحة.

فتجاوزاً للأحزاب المشكّلة من قبل أو التي كانت تعيد تشكيلها، وتجاوزاً للانقسامات الحزبية والصراعات داخلها وفي ما بينها على السلطة، وتجاوزاً للإيديولوجيات المسبقة الصنع أو التي كانت تلفق تلفيقاً لتدارك الحاجة، استطعنا أن نتجمع ونمسك بمنهج أولي وطريق تلاقت عليه قناعاتنا وأفكارنا وإرادتنا المشتركة، وهي الدفع الدؤوب نحو الوحدة العربية، والوحدة اليوم لا في المستقبل غير المنظور، وأن لا طريق لأي تقدم حقيقي وتحرر ونهوض للأمة إلاّ طريق الوحدة، نهجاً وإطاراً للعمران العربي من جديد، والتقت قناعاتنا على أن قيادة عبد الناصر والتفاف حركة الجماهير حولها، وأن حضور عبد الناصر في حياة الأمة وقيام مصر عبد الناصر كمرتكز وحدة ونضال لقوى الأمة، هي فرصتنا التاريخية التي لا يجوز تفويتها. وصار همنا اليومي السعي لتعود وتتجدد وحدة القطرين، سورية ومصر، وعلى قواعد أكثر ثباتاً وتصميماً وأكثر ديمقراطية ومشاركة. وأخذنا نتطلع إلى نهج جديد في العمل الثقافي- السياسي نتجاوز به، وعلى صعيد المجتمع، فرقة الأحزاب والقوى، وما يعشش فيها من نزعات فئوية وفردية وتطلعات سلطوية واعتماد الكثير منها على ما تمسك به أو يمسك بها من قوى عسكرية، أصبحت سبيلها إلى التغيير والسلطة. أصدرنا مجموعات كتابية تعبر عن توجهاتنا وأفكارنا، وكتبنا مقالات مطولة وترجمنا كتباً تصب في اتجاهنا، ووضعنا عنواناً عاماً لما صدر عنا: «الفكر السياسي»، أي وضع الفكر والمعرفة في مقدمة العمل ولتكون دليلاً للتجمع والتنظيم والدفع نحو الهدف.

تلك تجربة لم تطل، ولم نقوَ على الاستمرار فيها، وسحبتنا حركة الأحداث وشتتت شملنا، تلك فرصة ضاعت. إنّ رفاق تلك التجربة صاروا في ديار الآخرة، إلاّ أن أفكارهم مازالت ترافقني، حين أجدني اليوم، وكأننا نجدد تلك التجربة، أو نتطلع إلى تجديدها، وندعو لتجمع قومي ديمقراطي يعطي حركة ويعطي أملاً في المستقبل. إنها ليست دعوة إلى الماضي، ذلك الذي فات زمانه ورجاله، ولا للفرص الضائعة، وإنما هي محاولة للتعلم من التجربة والمعاناة لنظل نتطلع بتفاؤل الإرادة إلى المستقبل.

وهكذا، فإن تطلعاتنا المستقبلية، لا تعود مقطوعة عن الجذور، ولا تشكل قطيعة مع الماضي، وما كان لنا فيه من نهوض، وما قدم من مرتكزات للنهوض، دمرتها وقطعت ما بيننا وبينها حركة الردة، إلا أنها تبقى في الذاكرة والخيال، مرتكزات قام عليها بناء يمكن أن يعود ويقوم من جديد، كما تبقى أمامنا تلك التطلعات الاستراتيجية التي كانت تدلّ إلى الأهداف وإلى طريق المستقبل، فضلاً عما دفعت إليه من دوائر حركة وتفاعل مع الجوار ومع العالم.

والنهضة تبقى حركة تقدم وتجاوز لما مضى وتطلع لما سبق، إلاّ أنها في الوقت ذاته اغتناء أيضاً بالتجربة وبما كان.

وفي وجه المتحركين اليوم ضد نهجنا القومي، والقائلين بأن نهجنا هذا أصبح متأخراً عن حركة العالم وحركة الأحداث، وإن عصر القوميات والتوحد القومي قد انتهى، كما ولّى عصر الايديولوجيات، بل وحتى الأمميات والروابط بين الأمم، وفي وجه المبشرين بعالمية جديدة، ما هي إلا عالمية هذه الرأسمالية الطاغية في العالم والتي تتحكم في مصائر المجتمعات والبشر … نعود ونجدد خطابنا القومي العربي وهو خطاب لا بد له من أن يغتني بالضرورة بمضامين جديدة وأن يتعامل مع الواقع وحركة المجتمعات.

والقوى بمعايير أكثر انفتاحاً، تستوعب ما تغير وتستجيب لما هو آت، وهو خطاب لم يعد يُوجّه لفئة معينة من فئات الأمة أو طائفة أو طبقة، بل هو يقوم لتلتقي عنده القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية على مختلف تياراتها. فهو خطاب قام ليؤلف بين قوى الأمة وليجمع. والدعوة القومية بالأصل، وبالنسبة لأمة تعاني من تبعثرها القومي، ومن التجزئة والحواجز بين شعوبها وأقطارها، وللقسر والتحكم من داخلها، ومن قوى الهيمنة من خارجها – تشكل دعوة للحركة والعمل ولتكتل قوى الأمة والتجمع والتوحد، وللانعتاق من العصبيات والتعصب، ولإزالة الفواصل والحواجز والحدود بين المجتمعات والشعوب والأقطار العربية، ولتثبيتها وتعزيزها بينها وبين أعدائها كي ترد عنها كيد أعدائها وهيمنة الآخرين على مصائرها وأقدارها.

إنني ومن خلال الممارسة والمشاركة، وجدت مثل هذا التطور والتقدم في المنهج القومي، يلقى تعبيره في الخطاب المنطلق من منابر «المؤتمر القومي العربي» وما جمع، وفي ما يمت إليه بنسب من مراكز ثقافية يتصدرها «مركز دراسات الوحدة العربية» … وفي مواقف ذلك المؤتمر ودعوته ونشراته. وهو إذ يطمح في تأسيسه ومؤسساته وما يعد به، لأن يشكل مرجعية فكرية- سياسية، للعمل القومي العربي على الصعيد الشعبي وامتداداته في الوطن العربي الكبير بكل أقطاره، فقد جعل الالتزام بنهجه القومي، التزاماً «بقضايا الأمة العربية ووحدتها» وللدعوة للتحرك والتبشيير والعمل، انطلاقاً من مشروع للنهوض القومي يقوم على ست قواعد ومنطلقات. أما الحركة القومية أو الصيغة التي طرحها للتحرّك القومي نحو الوحدة العربية من جديد، فقد جعل منها إطاراً لتجمع كل القوى والتيارات والرموز الفكرية والسياسية التي تقول بالعمل لوحدة الأمة وتأخذ بمشروع نهوضها المتجدد، أياً ما تعدّدت منطلقاتها الايديولوجية السابقة أو مناهلها الفكرية ومراجعها التنظيمية، من قومية ديمقراطية إلى إسلامية عروبية، ومن ليبرالية إلى يسارية وماركسية عروبية أيضاً. بل لقد وجد هذا المنبر القومي الجامع صيغاً للحوار والانفتاح على الإسلام السياسي وعلى الحركات السياسية التي تقوم بأيديولوجية إسلامية من خلال التأكيد على الديمقراطية ومبدأ الحوار الديمقراطي والقبول بالتعددية …، والاحتكام للعقلانية في السياسة لمصلحة الجماعة، وكذلك على التكامل الثقافي والحضاري بين العروبة والإسلام في تطلع للتجديد والتجدد الحضاري، وتأكيد على المواقف الموحدة والتضامن في وجه أعداء الأمة والحلف الامبريالي الصهيوني المعادي، وعلى تقديم قضية الوحدة العربية منطلقاً لأي تطلع أو امتداد إلى دائرة أوسع، من دوائر الحوار الجغرافي والحضاري…

لعلني أعطيت لهذا النهج في العمل القومي دوراً بارزاً في وقت لم يُثبت فيه بعد قدرته على الاستمرارية والتقدم وعلى وضع برامجه موضع التطبيق، فمثل هذا التحرك ومثل هذا التأسيس لعمل قومي متجدّد وما يقول به من استنهاض لقوى الأمة وتجديد مسيرة نهوضها، إذا كان قد حقق قدراً من التقدم في التأليف بين مجموعات من النخب الثقافية العربية التي تلتقي على التوجهات التي يعلنها في دعوته، وامتداداً بها إلى أرجاء الوطن العربي، واستطاع أن يقيم عدداً من المنابر والتجمعات القومية في هذا القطر أو ذاك بتحركات ناشطة من بعض مؤسساته والمراكز الثقافية والإعلامية المتعاونة معه، وإذا كان قد خاض معارك مشرفة في الإعلام عن توجهاته ومواقفه السياسية من قضايا الأمة وعلى صعيد نشر الثقافة والفكر القومي المتجدد، وفي مواجهة الفكر الآخر والمناقض، وفي مواجهة غزو الثقافة «الشرق أوسطية» ودعاة الاستسلام باسم السلام… فإنه في الوقت ذاته ما يزال يعاني من قصوراته الذاتية ومن ضعف وسائله وإمكاناته ومن محاولات احتواء الأنظمة أو رفضها ومضايقتها، لكنه، من حيث المبدأ، قد أمسك ببداية سليمة. والبداية السليمة ليست فقط في تقديم قضية وحدة الأمة على كل قضية بل والأخذ بمبدأ الاستقلالية عن الأنظمة والحكومات، كل الأنظمة والحكومات، وبمبدأ الديمقراطية الكاملة وممارسة الديمقراطية كاملة، حواراً أو تعاملاً وتنظيماً، في إطار مجموعة من النخب القومية الملتزمة، لتعطي القدوة والمثل. والمؤتمر القومي يقول دائماً بالمنطلق الديمقراطي في كل توجه أو عمل وبناء، وبمبدأ الدفاع عن الحريات العامة في الوطن العربي وعن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين. كما تتركز مواقف المؤتمر القومي هذا في المرحلة الراهنة على معارضة مسارات التسوية الاستسلامية الدائرة، وعلى مقاومة التحرك الصهيوني – الأميركي ومشاريعه في إخضاع المنطقة لهيمنته، ويظلّ يرفع في المواجهة مشروعه للنهوض القومي. هذه إرهاصات لعمل قومي على المستوى العربي الشامل يتطلع للمستقبل. وهو لا يحجب، بل يقول بالحض على تعدد مثل هذه المبادرات للتجمع والعمل على الصعيد القومي، ولعله بذلك وبما أعطاه لحركته من استقلالية ولما يعد به، يواجه معارضة من قبل الأنظمة والحكومات العربية، وإذا كان هذا يدخل في الطبيعة اللاديمقراطية والسلطوية التسلطية لفئاتنا الحاكمة التي لا تسمح بقيام أي عمل سياسي مستقل عنها أو يقف بالضرورة في معارضتها، فإن المعوق الآخر هو ما آلت إليه حال مجتمعاتنا من تفتت وما تراجعت إليه من صيغ متأخرة في الروابط والعلاقات الاجتماعية تقف بها دون تشكلها كمجتمعات قومية حديثة ودون اندماجها القومي، وكذلك تبقى تعبيراتها الايديولوجية والسياسية.

إنني ما وقفت هكذا استطراداً عند تجربة «المؤتمر القومي العربي»، كأنها قدّمت أخيراً الحلّ لأزمة حركة القومية العربية ولتفرق قواها وتعثر طريقها، ولكنني وقفت عند هذه التجربة من حيث قدّمت إطاراً عاماً لتلاقي طلائع قوى الأمة وتجمعها وتوحدها حول هدف الوحدة وقدّمت مشروعاً أو خطوط مشروع عام يمكن أن تلتقي عليه برامجها وتطلعاتها. ولكنه، أي هذا المؤتمر والتجمع القومي – وهو الذي أراد أن يربط بين النظرية والممارسة، بين الأخذ بفكرة الوحدة العربية وضرورتها وإعطاء هذه الفكرة حركتها والصيغ الإجرائية للتقدم على طريقها وتنظيم أدوات نضالها وتجمع قواها – ظل في تركيبته وإمكاناته قاصراً عن الوفاء بمثل هذا الدور الذي قام من أجله. والبعض يقول: «يكفيه في هذا الظرف أن يظلّ منبراً للخطاب القومي ودعوة للوحدة، حفاظاً على الفكرة وليظلّ ملتقى مفتوحاً للحوار الديمقراطي بين تعددية الآراء وتعددية القوى». إلا أنه من المخيب للآمال أن يكون هذا كل ما يمكن أن يعطيه العمل القومي في هذه المرحلة. فهذا المؤتمر أو التجمع القومي، لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة مخاض طويل وبعد ندوات ولقاءات كثيرة بين مجموعات ثقافية وسياسية وحدوية النزعة والتصميم يعذبها ما آلت إليه أحوال الأمة بعد انحسار التيار الشعبي الناصري الواسع في الوطن العربي، وارتداده بعد غياب عبد الناصر، وفي كثير منه إلى المواقع التقليدية وما قبل القومية في مجتمعاته، وبعد التكسر والتبعثر الذي أصاب القوى والأحزاب القومية القائلة بالثورية والثورة، وما انتكست وارتدت إليه من «قطرية» وفئوية تلك الأنظمة التي قامت باسم القومية (والثورة). وكانت ومازالت هناك مقولات لـعبد الناصر تطرح نفسها في ساحة العمل القومي ولدى تلك المجموعات. فـعبد الناصر، وأمام تبعثر التجارب والمحاولات الوحدوية عام 1963، أخذ ينادي بضرورة وحدة تيار الثورة العربية كثورة قومية ديمقراطية، وبضرورة توحيد أدوات هذه الثورة وقواها، أو ما أصبح يطرح تحت عنوان «الحركة العربية الواحدة»، وكأن أمامها مقولة ميثاق عبد الناصر من «أن قيام اتحاد للحركات الشعبية الوطنية التقدمية في الوطن العربي أمر سيفرض نفسه على المراحل القادمة من النضال». ولكن أين هي اليوم حركاتنا الشعبية وماذا صارت إليه مجتمعاتنا؟ فمنذ عام 1963 حتى اليوم قد تغير الكثير، وتلك الحركات التي كان الخطاب الناصري يتوجه إليها قد تراجعت أو تهمشت. أي إن تلك المقولات لم يعد لها من رصيد على أرض الواقع، وحركة المجتمعات العربية وكل شيء أصبح بحاجة للمراجعة وإعادة البناء. و«المؤتمر القومي العربي» حين جاء واعداً بالخروج من ذلك العثار الكبير الذي تتعثر به حركة القومية العربية، وجد نفسه أمام ما قام من افتراق بين حركة الثقافة والأفكار وما تقدمت إليه طلائعنا الثقافية القومية وبين حركة المجتمعات المتراجعة تحت وطأة نظم الاستبداد القطرية، بحيث أصبحت تلك الطلائع وكأنها في غربة عن مجتمعاتها، وليست تعبيراً عن ما تقدمت إليه روابطها وعلاقاتها كمجتمعات مندمجة قومياً وتحمل هوية الأمة وآمالها الوحدوية. تلك الإشكالية التي مازالت تجربة «المؤتمر القومي العربي»، مقصرة عن إيجاد مخرج منها، مما يقطع الترابط والتكامل بين الفكرة والممارسة، بين قضية القومية العربية ومشروع النهوض القومي وتوجهه وبين الصيغ الإجرائية والأدوات الفعلية التي تتقدم بها، بحيث لا تعود طلائعنا الثقافية والسياسية المختارة هذه ونخبنا القومية الاّ طلائع لذاتها، وليست طلائع لمجتمعاتها وفئاتها الاجتماعية وشعوبها، وحيث يُحال بينها وبين أن تكون طلائعها العضوية والمتحركة بها، بألف حاجز وبكل الزواجر والتحريمات من الأنظمة. إن الاكتفاء بمثل هذا الحضور من فوق، ذلك الحضور المعرفي شبه الأرستقراطي والمكتفي بذاته، لا يعود سياسة، ولا يعود حركة فعل وتغيير تعبيراً عن إرادة جماعية في التغيير. إلا أنه هناك، في المقابل، طلائع قومية (ثقافية- سياسية) تدفع على طريق مختلفة (وقد تكون مكملة إذا ما ترافقت مع الأولى) إذ ترى أن نقطة البداية للتحرك القومي والاستنهاض القومي، إنما تبدأ وتقوم من تحرير مجتمعاتها لتكون مرتكز الاندماج القومي، ولهذا فإن معركة الديمقراطية والدعوة للتغيير الديمقراطي في المجتمع وأنظمة الحكم وإطلاق الحريات العامة ومبادرات الشعوب، تعتبر أشرف المعارك التي يمكن أن تخوضها نخبنا الملتزمة بالهدف القومي وقضايا تحرير الأمة ووحدتها، لأنها بهذا النهج تضع الفكرة في السياسة، أي في الممارسة وإرادة البشر، وتضع السياسة في المجتمع وتصنع الطريق أمام تجدد حركاتنا القومية وتجدد حركة الشعوب وتدفع لأن يجد العمل القومي وعلى الصعيد القومي، منبراً له ومرتكزات، على صعيد كل قطر عربي ومجتمع، وبهذا نقيم الترابط بين الفكر والممارسة، بين المشروع وبين مرتكزاته الإجرائية.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

* جاء هذا البحث للدكتور جمال أتاسي في كتاب ” المسألة القومية على مشارف الألف الثالثة – دراسات مهداة إلى أنطون مقدسي ” شارك به عدد من المفكرين مثل غسان سلامة وجورج ناصيف وصادق جلال العظم وأنطون مقدسي، وغيرهم، وبإشراف بطرس الحلاق.

صدر الكتاب عن دار النهار للنشر في بيروت ــــــ الطبعة الأولى نيسان 1998.

مراجعة د. سراب أتاسي

مراجعة ثانية ونهائية محمد عمر كرداس

التعليقات مغلقة.