حسين عبد العزيز *

لم تشهد ثورة صناعية، ولا ثورة برجوازية، ولا ثورة فلاحية، فيها فقرٌ تاريخيٌّ طارد للتنمية الاقتصادية، وصراعٌ إثني حادٌّ في مجتمعٍ قائم على علاقات عمودية، تظهر السياسة العامة فيها بشكل مستمر مظاهر وسلوكيات ذات طابع وطقوس دينية، وسط انقسام لغوي، عمليات اغتيال دؤوبة بين الهندوس والمسلمين والسيخ، لديها سجلٌّ مخيف من اللاتناظر الاجتماعي.. إنها مقومات نابذة للديمقراطية، ولا شك. ومع ذلك، تمتلك الهند ديمقراطية مستقرّة، وتنتمي، بالتأكيد، إلى العالم الحديث: فيها انتخابات عامّة حرّة، ونظام برلماني مستقل، وحرّيات ليبرالية واسعة، وقضاء مستقل، وسيطرة مدنية على الجيش، وعلمانية قائمة على القبول، وهذا ما دفع باحثين كثيرين إلى إعادة النظر في الشروط المسبقة للديمقراطية.

السياق التاريخي:

لم تكن التجربة الديمقراطية الهندية وليدة الاستقلال عام 1947، فقد شهدت البلاد، بعيد تمرّد عام 1857، تشكّل اتحادات سياسية، بهدف مطالبة الحكومة البريطانية بالإصلاح، ترافقت مع تطوير قاعدة شعبية في المدن والبلدات الأقاليم الرئيسية. واتخذت هذه الاتحادات التعاقدية، مع الوقت، صبغة مؤسساتية، لديها أهداف سياسية محدّدة وقوانين للتداول فيما بينها لاختيار القادة، وفي عام 1861، استحدثت مجالس تشريعية إقليمية، فكانت بمنزلة اللبنة الأولى باتجاه الديمقراطية. وكما تنبّه ريتشارد سيسون، لم تنشأ هذه المجالس التشريعية على أساس أن التمثيل حقّ صرف للمجتمع بكل مستوياته، بل تشكّلت على أنها وسيلة لإقامة صلاتٍ بين نواب من الطبقات العليا ومؤسسات الحكم البريطاني، غير أن احتكار التمثيل الديمقراطي بين النخب الاجتماعية العليا لم يعمّر طويلا بسبب ضغط الفئات المتعلمة الجديدة. وفي عام 1892، وضع قانون ينصّ على اختيار ممثلين في المجالس الوطنية والإقليمية، عبر انتخاب مرشّحين من مؤسّسات الحكم المحلي ومنظمات الفئات الاجتماعية الهامة.

ورغم أهمية هذا التطور، ودخول فئات جديدة إلى عالم التمثيل السياسي، فإن البنى الاجتماعية والاقتصادية، المغلقة في بنيتها، جعلت التمثيل السياسي محكوما من النخب الأرستقراطية، خصوصا في الأرياف، وهذه مسألةُ ستظلّ تطبع الديمقراطية الهندية إلى وقتنا الحالي، حتى أن رؤية المهاتما غاندي نفسه لاحقا لم تتضمن أي تهديد لمركز النخبة، ولم يكن ذلك ناجما عن قناعةٍ لديه بضرورة حصر التمثيل بيد النخب، وإنما بسبب قوة هذه النخب في الأرياف، وقدرتها على التعطيل في مرحلة تاريخية يحتاج فيها غاندي إليهم في سبيل تحقيق الاستقلال.

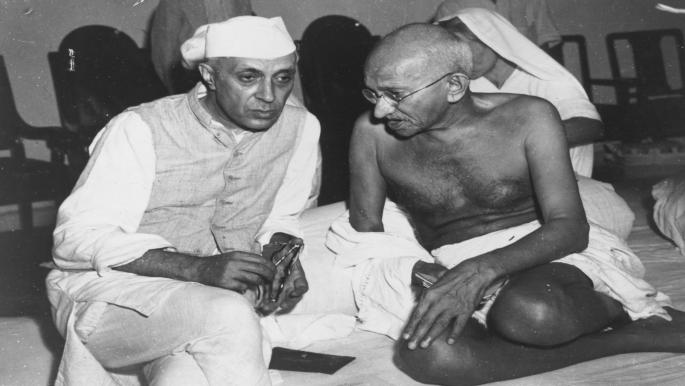

في ظل هذا المناخ، نشأت الأحزاب قبل الاستقلال للحصول على أصوات الناخبين، وتولّت الحكومات المنتخبة الحكم في مقاطعات الهند البريطانية. .. في عام 1885، تأسّس حزب المؤتمر الوطني (الكونغرس)، أول حركة قومية حديثة ظهرت في الإمبراطورية البريطانية في آسيا وأفريقيا، وهو حزب علماني التوجّه مدافع عن الديمقراطية الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والرفاهية وتأكيد الحق في التحرّر من الحكم الديني والتعاليم الدينية. وهكذا، بدأ النظام السياسي الديمقراطي يتشكّل على يد النخب الإقطاعية المالكة للأرض، وفئة رجال الصناعة والتجارة، والمهنيين الحضريين الذين أسسوا حزب المؤتمر. وفي عام 1916، توصّل حزب المؤتمر مع رابطة مسلمي عموم الهند، المعروفة باسم العصبة الإسلامية، إلى وضع ميثاقٍ لكناو للضغط على الحكومة البريطانية، من أجل اعتماد نهج أكثر ليبرالية مع الهند، وإعطاء الهنود مزيدا من الصلاحيات لتسيير شؤون بلادهم. وفي عام 1919، نفذت إصلاحات مونتاغو ـ شلمسفورد، التي كانت بمثابة بداية للحكم التشريعي المجالس التشريعية، فصار الحق الانتخابي أكثر اتساعا. وما ميز هذه الفترة من النضال نحو الاستقلال، وجود شخصياتٍ تاريخية مثل المهاتما غاندي، وتماسك النخبة الوطنية، ووضوح الهدف في تحقيق الاستقلال وتأسيس نظام ليبرالي دستوري.

كان للكاريزما الشخصية للمهاتما غاندي، والتوافق الوطني العام على تحقيق الاستقلال، الدور الرئيسي في منع تحول الأصوات والتنظيمات الهندوسية المتطرّفة إلى قوة سياسية، كحال تنظيم المهاسابها الذي تأسس عام 1915، وقدم رؤية هندوسية لتعريف الأمة الهندية، وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ RSS الذي تأسس عام 1925.

ما بعد الاستقلال:

لأنها كانت سابقة على الاستقلال، ترافقت الديمقراطية وترسخت بعيْد الاستقلال، في ظل حكم حزب المؤتمر (الكونغرس) بقيادة جواهر لال نهرو. وتركزت المهمة الكبرى للحزب في إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية ـ السياسية في الريف بين النخب الإقطاعية والفقراء، وهي مهمة لم ينجح فيها، حيث اضطر إلى التعامل مع النخب المحلية بتقسيماتها العرقية والطبقية. ولذلك، لم يكن مستغربا أن الديمقراطية في مرحلة ما بعد الاستقلال رسّخت مكانة النخب المحلية، وأغلقت إمكانية تغيير وضع الفقراء. وكانت المهمة الكبرى الثانية للحزب بشكل عام، ولنهرو بشكل خاص، تأكيد علمانية الدولة وتثبيتها عبر الدستور، وجعل العلمانية توأما للديمقراطية، في مرحلةٍ تلوح فيها بوادر الانشقاق الإسلامي، تحت تأثير العصبة المسلمة بزعامة محمد علي جناح. ومع أن العلمانية لم تكن خيارا مرحبا به عند قوى اجتماعية لدى الأغلبية الهندوسية التي تفضل تعريف الهوية القومية للهند من منظار ديني، إلا أن قوة الحزب وتأثير نهرو الكبيرين أدّيا إلى فرض العلمانية في الدستور وفي الممارسة السياسية للحكومة.

كثّف نهرو سياسته العلمانية، ونظّم حملات اجتماعية وسياسية في عموم البلاد للتوعية بمخاطر ربط الوضع السياسي ـ المدني بالهوية الدينية للأغلبية الهندوسية، ونجَح في إخماد الأصوات التقليدية داخل حزب المؤتمر، أمثال لاجبات راي، مادان موهان ماليفيا، ساردار باتيل، وفي حظر تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ بزعامة ك. ب هيدغوار. ومع ذلك، لم تعتمد الدولة الصيغة الفرنسية في الإدماج المدني لمجتمعٍ معقّد ومركّبٍ من قومياتٍ وإثنياتٍ وعرقياتٍ ولغاتٍ متبعثرة، بل اعتمدت مقاربة علمانية حيادية، تقف الدولة فيها بعيدة عن كل الأديان. ولذلك بقي التفاعل ما قبل الوطني قائما في المجتمع الهندي، واقتصر دور الدولة على منع الاقتتال الديني.

لم توجد في مرحلة ما بعد الاستقلال أية قوة قادرة على مزاحمة حزب المؤتمر ونهرو، وبدا ذلك واضحا من خلال الانتصارات الانتخابية للحزب في عام 1951 ـ 1957 ـ 1962، حيث حصل على نحو 75% من مقاعد “اللوك سوبها” (مجلس النواب) في البرلمان الوطني، المكون أيضا من مجلس الشيوخ (راجيا سابها). وخلال العقدين اللذين أعقبا الاستقلال، ترسّخت القيم الديمقراطية والليبرالية في الهند، وقويت المؤسسات، وحسنت الإصلاحات الدستورية من سلطات المجالس الجهوية المنتخبة ومساحة حق الانتخاب، ونشأ جيل لديه خبرة واقتناع بالممارسة الديمقراطية.

أنديرا غاندي:

كانت الهند على موعد ومرحلة جديدة مع وفاة جواهر لال نهرو عام 1964، في هذا العام اندلعت اشتباكات طائفية بين الهندوس والمسلمين، وفي العام نفسه، تأسس الفيشوا هندو باريشاد (المجلس الهندوسي العالمي VHP) الذي سعى إلى إضفاء الصبغة الهندوسية على الحياة العامة. تسلم لال بهادور شاستري رئاسة الحكومة خلفا لنهرو، لكن وفاته بعد عامين دفعت أنديرا غاندي إلى تولي هذا المنصب، بتأثير من اسم والدها جواهر لال نهرو، غير أن مرحلة الهدوء الديمقراطي والتسامح الديني بدأت معها تأخذ شكلا آخر، وتهيئ الأرضية لنشوء التطرّف الديني في الهند. وبسبب افتقارها إلى قوة والدها وتأثيره، مالت غاندي، منذ البداية، إلى تبنّي خطاب قريب من الأغلبية الهندوسية في تعريفها الأمة، فاستبدلت الخطاب العلماني القومي بخطاب إثني ـ طبقي، للحصول على تأييد الأغلبية الشعبية.

كانت انتخابات عام 1967 بمثابة الإنذار لحزب المؤتمر الذي خسر مقاعد كثيرة في “اللوك سوبها” (مجلس النواب في البرلمان الوطني)، على الرغم من احتفاظه بالسلطة. وحدث في هذه الفترة انشقاقٌ داخل حزب المؤتمر بين قوى يمينية وأخرى يسارية بزعامة غاندي، واضطرّها هذا النزاع للعودة إلى الخطاب التقليدي للحزب: العلمانية، الإصلاح الاجتماعي، القضاء على الفقر.

في ظلّ الانقسام السياسي هذا، ومع الأزمة الاقتصادية عام 1973، بدأت تتشكّل قوى هندوسية معادية لغاندي، كحركة جايابراكاش التي تحالفت مع حزب جانا سانغ، الممثل للأرستقراطية الهندوسية. وفي 1974، اندلع تمرّد شعبي في ولايتي غوجارات وبيهار، بتأثير الأزمة الاقتصادية، والخطاب القومي الهندوسي، ومع ازدياد الوضع سوءا، لم تكتفِ أنديرا غاندي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بل أقدمت على تنفيذ عمليات اعتقال جماعية، والقضاء على أصوات المعارضة، وقمع للحقوق المدنية، وفرض رقابة على وسائل الإعلام.

خسرت غاندي وحزب المؤتمر في انتخابات عام 1977، فيما فازت في انتخابات عام 1980، لكن فشل الحزب على مدار الثلاثين عاما في تحقيق نقلة اقتصادية في الريف من جهة، والعنف الذي استخدمته غاندي في أثناء حالة الطوارئ من جهة ثانية، والخطاب الميّال نحو الهندوسية من جهة ثالثة، أدّى هذا كله إلى تقويض القاعدة الشعبية للحزب المكونة من الفقراء والمسلمين والمنبوذين والنخب في المدن.

ومع صعود حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي المتطرّف، وحزب “أكالي دل” السيخي المتحالف معه، لجأت غاندي مع ابنها سنجاي إلى خطب ودّ الهندوس، وغضّت الطرف عن السياسات الدينية ـ الطائفية في بعض الولايات، مثل جامو وكشمير والبنجاب. وللقضاء على حزب “أكالي دل”، دبر سنجاي ابن غاندي مؤامرةً مع أحد زعماء السيخ المتعصبين، ويدعى سانت بهيندرانوال الذي بدأ شن هجوم قوي على “أكالي دل” لتقويض شعبيته بين السيخ، لكن المؤامرة انقلبت على غاندي وحزب المؤتمر، حيث تحوّل بهيندرانوال إلى زعيم عصابة مارست أقسى أنواع العنف، حتى أصبح الوضع في البنجاب سيئا للغاية عام 1983. وفي منتصف عام 1984، أمرت غاندي الجيش بالقضاء على بهيندرانوال ومناصريه الذين تحصّنوا في المعبد الذهبي بمدينة أمريتسار. ونتج من العملية العسكرية مقتل نحو 500 شخص، ودُمّر جزء من المعبد الذي يعدّ أقدس بقعةٍ عند السيخ، وبعد هذه الحادثة بأربعة أشهر، اغتيلت أنديرا غاندي على يد مرافقها من طائفة السيخ في أكتوبر/ تشرين الأول 1984. واستمر راجيف غاندي، ابن أنديرا الذي انتخب رئيسا للوزراء، على خطى والدته في التقرّب من المجتمع الهندوسي، الأمر الذي أوصل المجتمع السياسي الذي أقامه نهرو إلى نهايته، ليحلّ محله المجتمع السياسي الإثني.

وقد أدّى الانزياح نحو الهندوسية إلى زيادة العنف الطائفي، فشهدت مدينة مراد آباد عام 1980 أحداث شغب بين الهندوس والمسلمين، وكذلك مدن بيهار شريف عام 1981، وأحمد آباد عام 1982، وميروت بين عامي 1982 و1987، ومومباي عام 1984، ودلهي عام 1987، وأيوديا عام 1992، وكلكتا عام 1993.

“الهندوتوفا” و”باهاراتيا جاناتا”:

على الرغم من وجود خطاب هندوسي قوي على المستوى الاجتماعي (هندوتفا: من هو الهندوسي)، وظهور حركات سياسية ـ دينية هندوسية راديكالية، إلا أنه لم يحدُث أن تحوّلت هذه الحركات إلى قوة سياسية قادرة على الهيمنة حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما نجح حزب “بهاراتيا جاناتا” في الوصول إلى سدة الحكم. وفي 1984 لم يكن للحزب في اللوك سبها سوى مقعدين، لكنه فاز عام 1989 بـ 85 مقعدا، ومع حلول 1991 نجح في الحصول على 119 مقعدا، ثم رفع الرقم إلى 182 عام 1998، وفي 1999 تمكّن من الحصول على 182 مقعدا.

تبنّى حزب “بهاراتيا جاناتا” سردية “الهندوتفا” بالكامل، والقائمة على أن الهندوس هم الأغلبية المطلقة في البلاد، وأن الثقافة والهوية الهندوسيتين هما اللتان يجب أن تسودا في السياسة الداخلية للدولة.

ثمّة عوامل عديدة، في الصعود السريع لحزب “بهاراتيا جاناتا”، منها: تراجع شعبية حزب المؤتمر الذي كان في الوعي الجمعي الهندي بمختلف مكوناته، حاملا لقيم الاستقلال والتنمية الاقتصادية والتسامح الديني؛ ظهور مجتمع مسلم قوي متماسك، ولديه قاعدة اقتصادية تحقق بفعل العمالة في دول الخليج العربي؛ التغيرات الاقتصادية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتأثيرها السلبي على المجتمع الهندوسي الفقير؛ تأثير الصراع بين الهند وباكستان حول كشمير في تأجيج مشاعر العداء للمسلمين.

كانت ولاية غوجارات عام 2002 على موعد مع اندلاع موجة عنفٍ حادّة ببصمة حزب “بهاراتيا جاناتا” والتنظيمات المرتبطة بجماعة سانغ باريفار، فيما عرف بقضية معبد أيوديا الهندوسي. وأوقع حجم العنف في الولاية صدمةً في عموم الهند أثّرت سلبا على الحزب الذي خسر في انتخابات عام 2004 السلطة. ودفعت هذه الخسارة الحزب إلى إحداث تغيير في خطابه المتطرّف، فحلت سياسة هندوسية ناعمة، وبدلا من تأجيج العنف، لجأ إلى تغيير في بعض القوانين وفي السلك التعليمي مع تحشيد ثقافي للهوية الهندوسية. وخسر الحزب في انتخابات عام 2009 لصالح حزب المؤتمر الذي لم يعد يرتبط بجذوره التاريخية عند الآباء المؤسّسين.

الشعبوية الإثنية:

عاد حزب “بهاراتيا جاناتا” إلى السلطة عام 2014 بزعامة ناريندرا دامودارداس مودي رئيسا للحكومة، وبدأت مرحلة جديدة من تراجع الحرّيات والتسامح الديني، وقوننة للممارسات الإثنية تجاه المسلمين، مترافقة بخطاب شعبوي إثني صارخ. .. ومنذ بداية حكمه، تبنّى مودي السردية التاريخية للهندوتفا، وجرت عملية أسطرة منتقاة للتاريخ الهندي، فاستبعدت من الذاكرة الهندوسية المرحلة الذهبية ممثلةً بالإمبراطور أكبر في القرن السادس عشر، ودوره العظيم في التسامح الديني والعلمانية، فيما جرت عملية إحياء للإمبراطور أورنكزيب 1618 ـ 1707. وشكل قانون المواطنة لعام 2019 ضربة قوية للتعددية والتسامح في الهند، وهو القانون الذي يسمح لملايين المهاجرين غير المسلمين (هندوس، بوذيون، زرادشتيون، يانييون، سيخ، مسيحيون) في أفغانستان وباكستان وبنغلادش بالحصول على الجنسية الهندية. ولا يقتصر الأمر على الدول المجاورة فحسب، بل سيؤدي القانون إلى حرمان مسلمين من الجنسية في ولاية آسام لأنهم مطالبون بإثبات أن آباءهم عاشوا في الهند ما قبل عام 1971. وفي العام ذاته، ألغت الحكومة الهندية الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة.

تشكّل هيمنة الحزب على البرلمان الهندي منذ 2014 مؤشّرا على الانزياح الهوياتي الحاصل لدى الهندوس باتجاه تثبت الهوية والثقافة الهندوسية في مؤسسات الدولة والمجتمع. وفي هذا، تنظر أغلبية المجتمع الهندوسي إلى الديمقراطية باعتبارها آليةً لحكم الأكثرية، فيما تنظر إلى العلمانية باعتبارها شرعنة ومساواة غير عادلة بين الطوائف.

من أهم مشكلات الديمقراطية الهندية أنها لم تؤدّ إلى إحداث متغيراتٍ ثقافية وسياسية تخترق النسيج الاجتماعي، بقدر ما كانت آليةً لحلحلة الصراعات، وتعبيرا عن موازين القوى المجتمعية. ويمكن القول إن ديمقراطية الهند كانت ديمقراطية النخب التي أرادت الحفاظ على مجتمع الطبقات والمراتب والمحافظة على الانفصال المجتمعي الإثني، والمحافظة على المصالح الاقتصادية على حساب الفقراء، وقد أعاق احترام هذه المصالح قدرة الديمقراطية الهندية على حشد الموارد للنمو الاقتصادي والنمو الديمقراطي. ومع استمرار ثقل الفقر التاريخي من جهة، وسياسة “البهاراتيا جاناتا” في تسييس الهوية الهندوسية من جهة ثانية، تقف الهند اليوم على بركان خامد قد ينفجر في أية لحظة، مع قبول فئات كثيرة من الهندوس باستخدام العنف الديني وتبريره، وإن لم يمارسوه بشكل مباشر.

لقد كشف تاريخ الهند الحديث وجود مرحلتين متباينتين: بدأت الأولى من الاستقلال عام 1947 وامتدّت حتى وفاة نهرو عام 1964، حافظت الدولة فيها، بزعامة حزب المؤتمر على سياسة علمانية محايدة تجاه الأديان، وعلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية، في حين بدأت المرحلة الثانية مع أنديرا غاندي عام 1966، ولا تزال مستمرّة، واتسمت بتأجيج السلطة لخطاب ديني ـ طائفي.

وتكشف الهند عن تناقضات هائلة حيرت علماء الاجتماع، فالفقر المدقع والتنمية الضعيفة لم تهددا الديمقراطية المترسّخة، والفقر أيضا المترافق مع الانقسامات الاجتماعية والإثنية لم يؤدّ، في مرحلة ما بعد الاستقلال، إلى العنف وخطابات الهوية. ولا شك في أن البنى الاجتماعية والاقتصادية في المحليات الهندية المغرقة في الفقر تشكّل عاملا مهما في إضعاف الخطاب العلماني وفي إضعاف الممارسة الديمقراطية، لكن مرحلة ما قبل الاستقلال مع غاندي، وما بعد الاستقلال مع نهرو، كشفت دور النخب والشخصيات الكاريزمية في إحداث الفرق .. لقد آن الأوان للهند أن تحظى بمثل هذه الشخصية، وتطوي صفحة مودي وحزب “بهاراتيا جاناتا”.

* كاتب وإعلامي سوري

المصدر: العربي الجديد

التعليقات مغلقة.