علي حبيب الله *

ما كان للنكبة أن تقع، لولا هزيمتنا في ثورة الـ36، فتلك هزيمة قد أنجبت النكبة. وهذا استنتاج ثابت، يجعل من هزيمة الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1939، بوصفها حدثا مؤسسا لمشروع الطرد والتهجير في النكبة لاحقا، لتغدو النكبة بدورها الحدث التأسيسي الأبرز في تاريخ الشعب الفلسطيني الحديث.

اختلفت أقوال الفلسطينيين، ومذكرات العسكريين، وآراء الدارسين والباحثين في أسباب هزيمة ثورة الـ36، الذاتية منها والموضوعية. غير أن تلك الأسباب على اختلافها وخِلافها مجتمعة، لا يمكن لها أن تكون إلا على هامش منظومة “القمع” التي اتبعها البريطانيون، في مواجهة الثورة كثيم مُفسر لإجهاضها وهزيمتها، أولا وقبل أي شيء.

في المقابل، لم يكن قمع الثورة مجرد تفسير لإجهاضها، إنما أسس ذلك القمع البريطاني، لمنظومة من الأدوات والأساليب والممارسات الممنهجة التي صارت تستند إليها إسرائيل، بعد تأسيسها، بحق الشعب الفلسطيني، على مستوى القانون والممارسة معا. وهذا ما يحاول “ماثيو هيوز” التأسيس له في كتابه: الاستعمار البريطاني وإجهاض الثورة العربية الكبرى في فلسطين (1986- 1939)(1).

المسكوت عنه:

استمرت الثورة الفلسطينية الكبرى ثلاث سنوات، بدءًا بإضراب الستة شهور الشهير، في نيسان/ أبريل سنة 1936، وحتى تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 1939. حشد خلالها الاستعمار البريطاني ما بين 25 ألفا و50 ألف عسكري، شاركوا في قمعها. وهذا غير القوات الصهيونية وبعض الفئات العربية – الفلسطينية المتعاونة مع الاستعمار على الثورة.

يرى ‘هيوز’ بالثورة الكبرى في فلسطين، أنها انتفاضة فلّاحية رغم بدايتها المتصلة بالمدن وإعلان الإضراب منها وفيها. كما لم يتردد في النظر إليها من منظور استشراقي ضمن ما يُعرف بـ”الحرابة المجتمعية البائدة”، أو “الثوار البدائيين”، وفق طرح “إيريك هوبسباوم”، لناحية أن ثوار فلسطين بالنسبة لـ’هيوز’ كانوا يمثلون شعبا أغلبيته من الأميين.

ثم حَصره، لدوافع اندلاعها، على أنها “أكبر قليلا، من احتجاجات يُثيرها فلّاحون على القمع

والفقر، وصرخة انتقام من الأغنياء والمضطهِدين، وأضغاث أحلام للبعض بالسيطرة، وتكفير عن خطايا فردية”. وذلك في حمولة استشراقية، لم تقلّ عن تحامُل الاستعمار البريطاني نفسه، على الثوار الفلسطينيين وعنفهم الثوري، باعتباره عنفاً “بدائياً وفوضوياً”. بينما اعتبر الإنجليز عنفهم القمعي، على أنه عنف سياسي، ومبرَّر عقلانيا، ومحسوب.

هذا، ودون أن يأخذ الكاتب بالعوامل المتصلة بالوعي الفلسطيني لدور الانتداب البريطاني في تسهيل الهجرة اليهودية – الصهيونية إلى البلاد، وتيسيره تمليك الأراضي لليهود. إن أي ثورة تستمد شرعيتها من مجرد حدوثها! فكيف إذا ما توفرت كل أسباب وجوبها مثلما كان هو حال فلسطين والفلسطينيين في ثلاثينيات القرن الماضي؟

يشرح “ماثيو هيوز” أزمة الثورة الكبرى، وقد نتفق مع ما اعتبره فيها، من أزمة “قيادة وتنظيم” قد سهلت على الاستعمار البريطاني إجهاضها. كما لم يتوان ‘هيوز’ عن تناول ما سكت عنه آباؤنا وأجدادنا في فلسطين من أحداث في الثورة، تخللها احتراب اجتماعي وفوضى وأعمال سطو وبلطجة، وتصفيات أثارت الأحقاد والضغائن العشائرية والطائفية. إلا أن مأخذنا على الكاتب ليس في صحة ما قال، لا بل ما قاله صحيح وأقلّ مما ظلّ مسكوتا عنه لدى أهالينا عن تلك الأيام! إنما المأخذ، يكمن في ترحيل الكاتب مثل هذه المظاهر، إلى المتصل “بهوية المجتمع وثقافته”، في محاولة منه لإثبات تصوّره الاستشراقي المُسبق عن الفلاحين – الفلسطينيين، قبل أن يصيروا ثوارا. وفي هذا تعسُّف واستعجال.

مع ذلك، يظل كتاب “ماثيو هيوز”، أحد أهمّ المراجع والدراسات الأجنبية الحديثة عن الثورة الفلسطينية الكبرى، لناحية تشريحه العلمي، وتتبعه المنهجي لموضوع القمع الاستعماري – البريطاني في فلسطين، كحزمة من الإجراءات العقابية العسكرية والاجتماعية والسياسية والنفسية، وكذلك الاقتصادية؛ وهذا ما يعنينا في كتابه، بدءًا من التقنين الاستعماري لممارسات القمع والعنف.

قَوْنَنَة القمْع:

استمرت بريطانيا منذ استعمارها فلسطين سنة 1918، العمل في منظومتها القانونية، بكثير من مواد “قانون الجزاء العثماني” بعد تعديلها. وخلال سنوات الانتداب منذ مطلع العشرينيات، وفي ظلّ عدم وجود حامية عسكرية في فلسطين، صمّم البريطانيون منظومتهم القانونية، لتكون بديلا مجديا لإخافة سكان الساكنة، وجعلها تستبطن الالتزام بالنظام وتكبح بنفسها جماح نفسها.

كان قانون السجون الذي أصدره المندوب السامي “هربرت صموئيل” سنة 1921، والذي عُدِّل ودُمج في إطار قانون أساسي لسنة 1926، ثمّ تعديله الأخير سنة 1936؛ أحد أبرز قوانين مأسَسة العقاب والقمع، قبل الثورة وخلالها، بحيث أصبح بموجبه، سجنا القدس وعكا، مركزين لتنفيذ أحكام الإعدام.

وبين عامي 1924 – 1928، غلّظت حكومة الانتداب “قانون العقوبات المشتركة”، من خلال ربط فكرة “منع الفعل”، بفكرة “الاتهام الجماعي”. كان هذا القانون بمثابة تأسيس لشرعنة النظر إلى سكان قرى وبلدات فلسطينية بأكملها، كمتهمين دائمين، إلى الحد الذي جرى فيه ترجمته أثناء قمع البريطانيين لثورة الـ36، إذ تعرّضت كثير من القرى الفلسطينية إلى شتّى أنواع العقوبات الجماعية، لمجرّد أن موقعها الجغرافيّ يقع على طريق أو بالقرب من موقع زرع لغم، أو نصب كمين. وقد أشار ‘هيوز’ في كتابه إلى عشرات الأمثلة التي طبّق فيها البريطانيون هذا القانون، طوال سنوات قمعهم الثورة.

كما أشار ‘هيوز’ بشيءٍ من التفصيل إلى “قانون العقوبات المشتركة لسنة 1926″، ثم تلك المستحدثة في سنة 1929 على خلفية أحداث البراق، وصولا إلى إعلان نظام الطوارئ مع انفجار الاضطرابات، بعد مقتل تسفي دانينبرغ ويسرائيل حزان في يوم 15 نيسان/ أبريل سنة 1936.

أُعلن نظام الطوارئ في ذلك اليوم نفسه، في ملحق صدر بعدد من جريدة “الوقائع الفلسطينية”. كما عَدّل البريطانيون في سنة اندلاع الثورة عليهم، نظام الطوارئ لمواجهتها، 11 مرة، بين 19 أيار/ مايو، و14 أيلول/ سبتمبر من سنة 1936. وقد منح هذا النظام قوات الأمن البريطانية على اختلافها، ما يجيز لها بصيغة “قانونية”، أساليب العقاب الجماعي الجسيم، من “هدم بيوت، والاعتقال، والتفتيش، والنفي، ومنع التجول، وتقييد السفر، وحظر المطبوعات، ومصادرة الماشية والمحاصيل وأعمال السخرة”، وذلك في موازاة إجراءات، اعتُبرت شبه قانونية لقمع الثورة، مثل “السطو، والسرقة، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل وارتكاب الفظاعات”.

لا يعني قوننة العنف الاستعماري نفياً لوحشيته، بل هو تنظيم لها. خصوصا أن القمع والتنكيل، هما من كانا يوسّعان خلال سنوات الثورة، النطاق القانوني الاستعماري وليس العكس. أي أن القانون ظل في حالة لحاق دائم بممارسات القمع بكافة أشكالها، التي وصلت حد الفظاعات من أجل قوننتها وشرعنتها. وبالتالي جعل عنف قمع الثورة الاستعماري، عنفا عقلانيا، ومبررا سياسيا.

انتهاك الجغرافيا والفضاء:

ضمن ما يُسمّيه “ماثيو هيوز” بـ”العمليات المتحركة”، سعَتْ قوات الاستعمار البريطاني خلال سنوات الثورة، إلى ضبط جغرافيا فلسطين والسيطرة على فضائها. وذلك بالاستناد إلى سلاح الجو الملكي البريطاني، ومنظومة (GG) التي كانت تحدِّد من الجو، مواقع الفصائل الثورية، من أجل استهدافها. كما ساهم سلاح الجو الملكي عبر منظومة “تثبيت”، تمّ من خلالها تطويق القرى والمدن، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي اتبعتها بريطانيا خلال الثورة.

ومع اشتداد رياح الثورة في مرحلتها الثانية، بعد اغتيال لويس أندروز في سبتمبر/ أيلول سنة 1937، في الناصرة. وانتقال ثِقَل الثورة إلى المناطق الريفية، فقد باتت بريطانيا بحاجة إلى تواجد أكثر في الريف، ممّا استدعى منها شقّ الطرقات من أجل إيصال القوات العسكرية إلى مسرح العمليات، ولممارسة شواغل متصلة بالسيطرة الإدارية وتوطيد النفوذ.

كما تعاقدت السلطات الاستعمارية – البريطانية، مع شركات يهودية – صهيونية في البلاد، مثل “سوليل بونيه”، لإنشاء السياج الحدودي المعروف بمشروع “خطّ تيغارت”، وذلك بغرض السيطرة على منافذ تهريب السلاح للثوار من سورية ولبنان وشرق الأردن. ونُفِّذ المشروع باستخدام يد عاملة فلسطينية، بعد أن أعاد البريطانيون إحياء مرسوم ساقط، يُجيز استعمال الفلاحين الفلسطينيين بأعمال السخرة.

يتكوّن “خط تيغارت” في بعض المناطق الحدودية من سياجيْن، وفي أخرى من ثلاثة سياجات متوازية، يبلغ ارتفاعها ستة أقدام، وتفصل بينها خمسة أقدام، وكانت القاعدة تتألف من حِظار شبكيّ. أما المسافة الفاصلة، فكانت مزروعة بالألغام التي تعلوها كتل من الأسلاك المُبعثرة؛ فضلا عن مخافر للشرطة، واستحكامات، ومصابيح إضاءة للبحث على طول الخط.

سياسة الـ”عوغين”:

يظلّ “الهدم” واحدا من أعتى ممارسات القمع الاستعماري الجاري، بحق بيوت مدن وقرى فلسطين إلى يوم الفلسطينيين هذا، فسياسة “نسف بيوت” المقاومين والمُشتبِكين، التي ما تزال تتبعها إسرائيل كرد انتقامي- عقابي، تعود إلى مرحلة الثورة الكبرى (1936-1939)، حيث ابتكرتها سلطات الاستعمار البريطاني، بوصفها قمعا ممنهجا ضمن سياسة إفقار السكان، وإخماد البلاد بواسطة تدمير الممتلكات. كان هذا العقاب، يشمل بكل بساطة كل من يقع في أقرب نقطة من مكان حدوث عملية للثوار.

أفرد “ماثيو هيوز” في كتابه فصلاً، تناول فيه تدابير عقوبة الهدم التي كانت تتمّ بأسلوبين: داخلي وخارجي. ويُقصد بالأسلوب الداخلي، إرسال الجيش في غارة عقابية لتقويض بيوت الفلسطينيين وتخريب أثاثهم وثيابهم وأغراضهم الشخصية. وفي خضم ذلك، كان الجنود يسرقون بعض المتعلقات. أما الأسلوب الخارجي، فكان يعني الإزالة الكاملة، سواء لمبنى، أو لقرية، أو لحيّ بأكمله في إحدى المُدن. وكان ذلك يتمّ عادةً باستخدام العبوات الناسفة، التي كان على أصحاب البيوت أن يحملوها إلى داخل مساكنهم. وفي بعض الأحيان كان الجيش يجبر الفلسطينيين على نقض بيوتهم حجراً حجرا.

كان هدم البلدة القديمة بيافا في حزيران/ يونيو 1936، أكثر وأكبر عملية هدم قام بها البريطانيون خلال الثورة، أطلق عليها يهود يافا اسم “عوغين” أي المرساة، لأن الدمار كان على شكل مرساة لتسهيل الدخول إلى البلدة القديمة من ثلاث جهات، وذلك تحت ذريعة تسهيل الدخول إلى مدينة يافا وفرض سيطرة الحكومة. كانت تلك العملية بحسب “ماثيو هيوز”، الوجه الآخر لما مثّله خط تيغارت، فبدلا من الاحتواء، عمَد الجيش إلى الهدم.

بدأت عملية “عوغين/ المرساة” في صباح يوم 18 حزيران/ يونيو 1936، وبحلول منتصف ذلك اليوم، كان الجنود قد هدموا جزءا كبيرا من المطلوب هدمه، لكن العملية استمرت على نحو متقطع حتى آخر شهر حزيران. وبحسب مواد أرشيفية إنجليزية ومصادر عربية اعتمدها ‘هيوز’، فقد هُدم في هذه العملية، نحو 200 بيت- كل بيت يشمل عدّة أُسَر- تاركة 6 آلاف فلسطيني- يافاوي بلا مأوى.

كما مارست قوات الاستعمار البريطانية، عمليات هدم وتجريف لأحياء بأكملها في مدن مختلفة من فلسطين، منها عملية تجريف أجزاء من جنين في تشرين الأول/ أكتوبر 1938، كإجراء عقابي بعد اغتيال الثوار، المسؤول البريطاني المدني “والتر موفات”، وباستقدام فكرة تحسين المدينة كما في يافا، ولكن هذه المرة كـ”مخطط طرق عام” للتغطية على الدمار. وكذلك هُدمت وجُرفت أحياء محيطة ببعض المدن، مثل “حيّ التنك” في حيفا، و”التخشيبات” في يافا، التي كان يقطنها عمال ونازحون؛ اعتُبرت بمثابة أحزمة سكنية رافدة لفعل التمرّد على سلطات الاستعمار البريطانية.

أما عن القرى، فحدِّث ولا حرَج، إذ قليلة هي القرى الفلسطينية التي لم تشهد عملية نسف بيت وأكثر، لمجرّد وصول كلب الأثر إليه أو إلى جانبه، خلال عمليات تعقّب الثوار. ولطالما اعتبر الفريق أول هاينينغ، نسف بيوت العرب، إجراءً تحذيرياً ضرورياً لردع السكان، لأنهم في الغالب ثوارٌ محتَمَلون.

كانت أبرز عمليات الهدم والنسف في القرى، بحسب ‘هيوز’، تلك التي حدثت في قرية “ارتاح” جنوب طولكرم، إذ تم فيها، هدم أربعين بيتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1938، بعد اكتشاف وجود أحد فصائل الثوار فيها. وفي أواخر سنة 1938، نُسفت بيوت قرية “بريكة” جنوب مدينة حيفا، إلى أن سُطِّحت القرية بالأرض.

محاكم عسكريّة وفِرَق موت:

تسلّم الجيش البريطاني زمام الجهازين القضائي والتنفيذي مع اشتداد القتال والثورة في أيلول/ سبتمبر 1937. ولم يكن هناك جهاز تشريعي، فصارت سياسة القمع في ظل حالة الطوارئ بحسب “ماثيو هيوز”، تتمثل في أربع فئات من الحكم العسكري، هي: الأحكام العُرفية “الحقيقية”، والأحكام العُرفية” القانونية”، والحُكم شبه العسكري بواسطة السلطة المدنية، وحكم الطوارئ بواسطة السلطة المدنية.

بدأت المحاكم العسكرية عملها في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937، وتألّفت هيئة كل محكمة من رئيس برتبة ضابط ميدان، وبعضوية ضابطين آخرين لمحاكمة المتهمين. كانت المحكمة الاستعمارية تعاقب بالإعدام، مرتكبي “الجُرْم” المندرِج ضمن الفئتين الأولى والثانية، أي إطلاق النار على أي شخص، وحيازة الأسلحة والقنابل… إلخ. وكانت أحكامها غير قابلة للاستئناف، بعد مصادقة القائد العام للقوات (أو المندوب السامي) عليها.

اقتصر حُكم الإعدام على الثوار الفلسطينيين العرب، فكانت أسرع محاكمة لمشتبه بفعل يُعاقب عليه بالإعدام، هي محاكمة الشهيد الثائر الشيخ فرحان السعدي، الذي سُلِّم للسلطات البريطانية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937، وحوكم في 24 من الشهر ذاته، وشُنِق في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. لم يشمل حُكم الإعدام اليهود بالطبع، ولم تُعاقب المحاكم العسكرية البريطانية، يهوديا، إلا في كانون الثاني/ يناير 1938، عندما حكمت على أول يهودي بالسجن لـ5 سنوات لحيازته سلاحا.

هذا على مستوى القضاء العسكري، بينما جرى القتل خلال قمع الثورة على مستويات أخرى أكثر وحشية، بعد أن تضمنت اعتقالات وتعذيبا للمشتبه بهم من الثوار وغيرهم. ورغم تعسُّفية هذه الممارسات، إلا أن قانون الأحكام العُرفية ظلّ يحاول اللحاق بها من أجل إحاطتها وشرعنتها، تحت طائل: “رُمي بالرصاص أثناء محاولته الهرب”.

يقول “ماثيو هيوز”، إن واقعتي “حي المنشية ومستشفى الدجاني” في يافا، تُثبتان وجود أشكال منظمة لفرق الموت، أنشأها البوليس البريطاني على صعيد محلي في فلسطين، وقد سُميت فرق الموت، تلطيفا “الفرق الخاصة”، ففي مستشفى الدجاني، دخلت قوات البوليس المستشفى وأردت مريضا من على سريره بالرصاص، لمجرد الاشتباه به كثائر، وهو الشهيد إبراهيم أبو كحيل، ابن الواحد والعشرين عاما، وتبيّن لاحقا أن أبو كحيل لم يكن من الثوار، وقد قُتل لمجرد تشخيص خاطئ.

كانت فرق الموت بحسب ‘هيوز’، باستناده إلى وثائق أرشيفية بريطانية، مكوَّنة بأغلبها من عصابات يهودية صهيونية، تم تنظيمها لتكون رافدة لفعل القمع الاستعماري – البريطاني في فلسطين، وبإشراف ضباط بريطانيين ويهود. اشتغلت هذه العصابات كفرق ليلية، تقتحم القرى العربية في ساعات متأخرة من الليل، وقد ارتكبت فظاعات ومجازرَ مختلفة في قرى مثل “صرفند الخراب” قرب يافا، و”زمارين” جنوب حيفا، و”مسكة” قضاء طولكرم… وغيرها.

تُعتبر واقعة قرية البصّة المُهجرة، في شمال مدينة عكا، واحدة من أكثر ممارسات الإعدام الميداني الجماعي وحشية، والتي ارتُكبت ضمن فِعْل فرَق الموت. وقد نفّذها “فوج رماة ألستر RUR” البريطاني، الذي خدم فيه جنود يهود صهاينة أيضا، وذلك بعد انفجار لغم في مساء 6 أيلول/ سبتمبر 1938 في عربة مدرعة لفوج ألستر قرب قرية البصة، قُتل على إثره أربعة عسكريين، ذكَر “ماثيو هيوز” أسماءهم جميعاً. ولأنه، وبحسب القانون العُرفي الاستعماري، يصبح كل تجمع سكاني بالقرب من موقع عملية فدائية، مُتهما ومستباحا للعقاب الجماعي، فقد دخل فوج ألستر البريطاني في اليوم التالي على الحادثة، إلى أقرب قرية من موقع انفجار اللغم وكانت البصة، وجمعوا منها نحو خمسين رجلا وفجروا أكثر من نصفهم داخل حافلة تم نسفها من الأسفل، بعد أن أجبروا أحد الرجال، على قيادة الحافلة في طريق زرع فيه العسكريون لغما كان أقوى من اللغم الأول. وبحسب شهادة يوردها هيوز عن شرطي بريطاني تواجد يومها في البصة، فقد دُمِّرت الحافلة تماما، وتناثرت أجساد الرجال المتقرحة والمبتورة. كما أُجبر أهالي البصة على حفر أخدود وجمع الجثث ورميها فيه، بلا جنازة أو مراسم دفن.

مأسَسَة التعاون:

مثل أي تجربة ثورية أو انتفاضة شعبية على الاحتلال والاستعمار، لا تخلو من مظاهر التخابر والتعاون مع الاستعمار، فقد برز تعاون بعض المتعاونين الفلسطينيين مع قوات الأمن البريطاني منذ ما قبل اندلاع الثورة وخلالها. إلا أن سؤال “التعاون”، يظلّ أحد أكثر الأسئلة المسكوت عنها في ذاكرتنا نحن الفلسطينيون، وتحديدا عن تلك المرحلة، إذ لم تجرِ حتى يومنا أي مراجعات أو دراسات جادة لموضوع التعاون والمتعاونين الفلسطينيين مع القوى الاستعمارية.

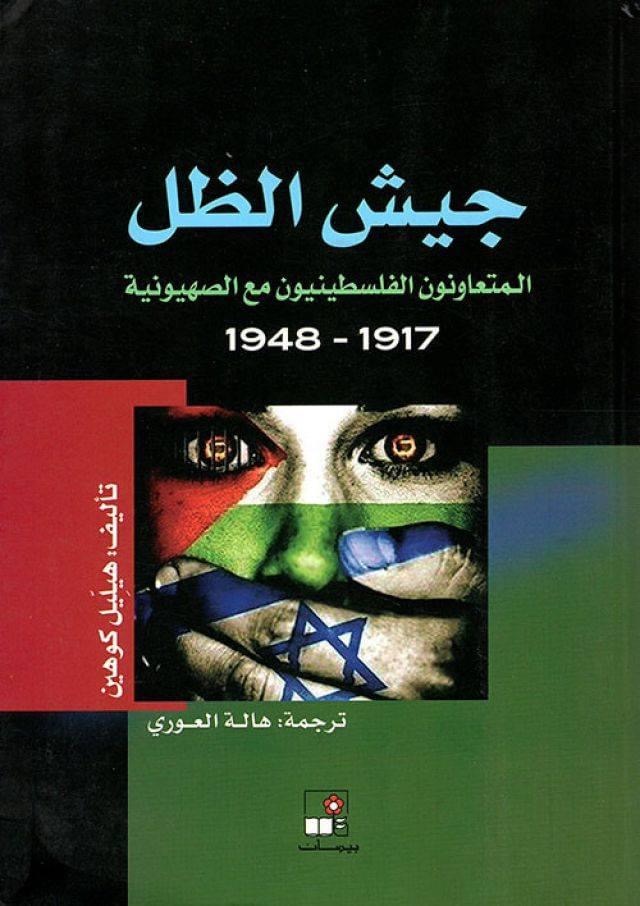

في تقديرنا، إن مَرَدَّ ذلك يعود إلى الحساسية الاجتماعية التي قد يُثيرها نبْش ملف التعاون، فقد كتب أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة العبرية، “هيليل كوهين”، كتابه بعنوان “جيش الظل“، والذي يُعتبر على الرغم من واجب الحذر منه، أحد أهمّ المراجع المتصلة بـ”التعاون” العربي وأشكاله، لصالح الاستعمار البريطاني، ضدّ الثوار والثورة الكبرى.

أما لدى “ماثيو هيوز”، فإنه لا يتناول ملف التعاون في كتابه على مستوى التخابر الفردي فقط. بل بوصف التعاون، بأنه أحد أبرز أدوات القمع التي أثبتت نجاعتها في تعقب الثوار من جانب، وفي تأليب بعض الشرائح الاجتماعية الفلسطينية على الثورة من جانب آخر.

اتخذ التعاون لصالح الاستعمار مستويات مختلفة، منها ما ارتبط بتيارات سياسية دفعها خلافها السياسي مع المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة المفتي، الحاج أمين الحسيني، إلى حد التعاون مع الاستعمار، مثلما فعل تيار “النشاشبيين” في القدس، بقيادة فخري النشاشيبي. بينما انقلب بعض الثوار على الثورة، إلى حد التعاون لإحباطها، ضمن ما يُعرف بسياسة “نقل البندقية من كتف إلى آخر”، وهو مستوى اعتُبر الأخطر على الثورة، تمثَّل في حالة فخري عبد الهادي، أحد رموز الثورة الذي انقلب عليها في منطقة جنين.

أشار ‘هيوز’ إلى مستوى آخر من التعاون، الذي اتخذ مسوحا أقليّاتيّة وطائفيّة مثل حال بعض رموز الطائفة الدرزية التي تعاونت مع البريطانيين واليهود في الجليل؛ هذا فضلا عن مستوى التعاون المتصل بالتناحر والتحامل الحمائلي – الاجتماعي، والذي دفع كثيرا من وجهاء العائلات والحمائل في بعض المدن والقرى إلى التعاون مع الاستعمار، للنيل من وجهاء وأبناء عائلة أو حمولة أخرى من المدينة أو القرية نفسها. كما تناول ‘هيوز’ تلك الحالات المرتبطة بأفراد جرى إسقاطهم لأسباب مختلفة في التخابر لصالح البريطانيين ضد ثورة أبناء شعبهم. إضافة إلى دور بعض زعماء الدول المُحيطة بفلسطين، الذين لم يترددوا في مدّ القوات البريطانية بمعلومات استخباراتية، من أجل القضاء على الثورة نكاية ببعض قياداتها ورموزها.

أما عن الصهاينة في فلسطين، فإن “ماثيو هيوز”، يعتبرهم من أهم مستويات التعاون التي ساندت الأمن البريطاني لإجهاض الثورة العربية الكبرى، إلا أن حالة التعاون الصهيوني تختلف عن مستويات التعاون العربي، وذلك لسببين: لأن الصهاينة هم امتداد لمشروع الاستعمار البريطاني، هذا أولا. وثانيا: لأن الصهاينة اعتبروا تعاونهم الاستخباراتي مع البريطانيين على الثورة، تعاونا سياسيا، ففي اللحظة التي كان يجمع فيها الصهاينة، المعلومات عن الثورة والثوار، لم يكونوا يسدُونَ معروفا للبريطانيين، بقدر ما أسّسوا لجهاز استخباراتهم الخاصّ بهم، والذي سيكون له الدور الأساس لاحقا، في ظل أعمال التهجير سنة 1948.

إن أهمّ ما يجدر الإشارة إليه في موضوع التعاون، فضلا عن دوره بالمعنى الأداتي في قمع الثورة والمساهمة في إجهاضها، هو “مأسسة التعاون” في فلسطين، والذي تشكلت ملامحه تحديدا في مرحلة الثورة الكبرى 1936-1939. والمقصود بمأسسة التعاون، أي تنظيمه وإكسابه مسوحا سياسية واجتماعية من أجل تبريره وشرعنته.

“فصائل السلام”:

من الأمثلة على مأسسة التعاون، “فصائل السلام”، واسمها هو تلطيف لدورها. شكّلها البريطانيون بالتعاون مع زعامات فلسطينية من أمثال “الفخريين، والنشاشيبي، وعبد الهادي”، ووجهاء وزعماء عائلات وطوائف مختلفة، بذريعة الحماية من “عصابات” المفتي- يُقصد الثوار-.

تعاونت “فصائل السلام” ليس فقط على مستوى تقديم المعلومات للبريطانيين، إنما على مستوى حمل السلاح إلى جانب البريطانيبن كتفاً إلى كتف، ومهاجمة بعض المدن والقرى الفلسطينية التي اعتُبرت بحسب قاموس بريطانيا الاستعماري، ضمن تصنيف “قُرى الأشقياء”، أي الحاضنة للثورة، حيث شاركت “فصائل السلام” في عمليات عسكرية مع البريطانيين في “تطهير” حيفا من المتمردين، وكذلك في جنين وجبال نابلس وطولكرم. كما ساعدت فصائل التعاون، البريطانيين، على تعقُّب القائد الثوري عبد الرحيم الحاج محمد، وتصفيته في آذار/ مارس 1939.

وصل شكل تنظيم “التعاون” وشرعنته، إلى حدِّ عقد لقاء عام لـ”فصائل السلام”، كان أشبه بمؤتمر عام لها، والمعروف بـ”مؤتمر يطّا”، نسبة لقرية يطا الواقعة قضاء الخليل، وذلك في 28 كانون أول/ ديسمبر 1938، الذي حضره بحسب ‘هيوز’، نحو 300 فلسطيني، برعاية وحضور كبار ضباط أمن الجيش البريطاني. وقد تأجج بحسب الأرشيفات البريطانية، “العنف” نتيجة لمؤتمر يطا، واستهداف المتعاونين المشاركين في المؤتمر، إلى حدّ قام فيه حراس سجن عكا بفصل سجناء أبناء عائلة النشاشيبي المقدسيين عن بقية السجناء حرصا على سلامتهم.

إنّ أهم ما تضمّنه “التعاون” في مرحلة الثورة الكبرى، ليس فقط في مأسسته وشرعنته في تلك المرحلة. إنما في إيجاد أرضية له، سيقف عليها الصهاينة لاحقا، من أجل توظيفه في مشروعهم ببناء كيانهم، بعد تشريد وطرد الشعب الفلسطيني.

في الأخير:

إن قمع الثورة الفلسطينية الكبرى وإجهاضها، حدَثٌ لا يقلّ أهمية عن حدث النكبة سنة 1948. وأهم ما يمكن لنا استخلاصه من كتاب “ماثيو هيوز” عن إجهاض الثورة، أمرين؛

الأول: أن الهوية الفلسطينية الحديثة قد تشكلت في سياق مجدول بسياق تشكيل فضاء “القمع والتنكيل” في فلسطين، في ظل الاستعمار البريطاني للبلاد والثورة عليه. وبالتالي ظلّت الهوية الفلسطينية في حالة تشكُّل وإعادة إنتاج لذاتها، ضمن منظومة قمع على مدار قرن كامل، حتى يومنا.

والثاني: أنّ كل إرث منظومة القمع الصهيونية، التي تجلّت في النكبة، وتطورت بعدها على مستويات مختلفة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يعود إلى ذلك الفضاء القمعي الذي شكّله البريطانيون، إبان الثورة الفلسطينية الكبرى المجيدة (1936-1939) عليهم.

يظلّ للثورة الكبرى وجهها المُشعّ والمشرِق في جوارح وذاكرة شعبنا إلى يومنا رغم هزيمتها، فهي لم تكن الهزيمة الأولى، ولا الأخيرة. يسكت أهلنا عن أمراض الثورة وأسباب هزيمتها الذاتية، ليس لشيء، إنما كي لا يضيع شهداؤهم، بعد أن ضاعت البلاد منهم.

هوامش:

(1). كتاب: ماثيو هيوز، الاستعمار البريطاني وإجهاض الثورة العربية الكبرى في فلسطين 1936-1939. ترجمة: مصعب بشير، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. ويقع الكتاب في 622 صفحة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

* كاتب فلسطيني وباحث في التاريخ الاجتماعي

المصدر: عرب 48

التعليقات مغلقة.