د. عبد الله حنا

كان ظهور الإنسان على سطح الكرة الأرضية بداية لصراع عنيف بينه وبين الطبيعة. ولم تكن الحياة في العصور الموغلة في القدم سهلة كما هي اليوم. ولهذا اضطر الإنسان أن يعيش ضمن مجموعات كبيرة أو صغيرة كي يتغلب على مظاهر الطبيعة وتحدياتها المختلفة. وفي خضمّ صراع الإنسان مع الطبيعة بأدوات عمل بدائية بدأت بالحجارة, تمكن الإنسان من الدفاع عن نفسه. وثابت تاريخيا أن البشرية عاشت حقبا طويلة وهي تجمع قوتها اليومي عن طريق جمع الأعشاب والحشائش والثمار, ثم شرعت في ممارسة الصيد. وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الجمع والصيد, والمعروفة أيضاً بعصر الأمومة, لأن الأم كانت هي الآمر الناهي في حين كان الرجل صفراً على الشمال. وبعد مرور مئات ألاف السنين انتقلت بعض المجموعات البشرية إلى مرحلة الزراعة البدائية, ثم توصلت تدريجياً إلى تربية المواشي. ونشير هنا إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى استغرق آلاف السنين. فعجلة التاريخ كانت تسير في تلك الحقب ببطء شديد, مع تقدم بطئ أيضا في عملية السيطرة على الطبيعة, التي كان الإنسان يصارعها بقواه العضلية الجبارة في تلك الحقب من السنين. ومعروف تاريخيا أن المسافة الزمنية بين اكتشاف وآخر كانت تستغرق آلاف السنين, في حين أن المسافة الزمنية بين اكتشاف وآخر في القرون الثلاثة الأخيرة, منذ الثورة الصناعية تضاءلت إلى درجة أنها لا تتجاوز في هذه الأيام السنين بل الأشهر. وهذه الإنجازات الحضارية لم تتم إلا بفضل تراكم الخبرات, واستفادة كل جيل من تجارب الأجيال السابقة.

وقد أدى تطور القوى المنتجة ولا سيما اختراع الأدوات الجديدة إلى التقسيم الاجتماعي للعمل بين النساء والرجال وبين قبائل الرعاة والقبائل التي اعتمدت على الزراعة. وقد جرى هذا التقسيم في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد في أواسط آسيا وغربها. وكانت له آثاره الواضحة في عملية تطور الحضارة السائرة سيرا وئيدا مثقلة بمئات السنين.

عاش الإنسان في تلك الحقب الطويلة في مرحلة عرفت بالمشاعة أو المشاعية البدائية المتميّزة بالملكية المشتركة والمساواة بين الجميع. وأعقب هذه المشاعية نظام الرق.

إن ارتفاع مستوى الإنتاج في جميع الفروع: الصيد, الزراعة, تربية الماشية, الحرف, قدّم لقوة العمل البشرية القدرة على زيادة الإنتاج. فقبل هذا التطور, أي قبل نمو إنتاجية العمل, كان استثمار الإنسان للإنسان مستحيلاً, إذ لم يكن بوسع أي إنسان أن ينتج أكثر من الحاجات الضرورية لبقائه على قيد الحياة. وهذا ما يفسّر قتل الأسرى بعد وقوع الاصطدامات أو قبولهم أعضاء في العشيرة في بعض الأحيان. ولكن بعد نمو إنتاجية العمل بفضل تطور القوى المنتجة تمكن الإنسان من إنتاج أكثر مما يلزم لإعالته. وهذا مما أدى إلى تراكم في الإنتاج وأفسح المجال أمام قسم من أعضاء المجتمع للعيش دون أن يبذلوا أي جهد عضلي. وهذا مما دعا إلى عدم قتل الأسرى, كما في السابق, وإلى تحويلهم إلى عبيد أرقاء يعملون في حقول المنتصرين أو يرعون ماشيتهم أو يعملون في فروع الحرف المختلفة لحساب أسيادهم, كما ظهر نوع جديد من الرق, هو الرق المنزلي القائم على خدمة العبيد لأسيادهم وسيداتهم في البيوت. وخوفاً من مغازلة العبيد للسيدات جرت, كما في العصر العباسي, عملية الخصي للعبيد, وهي من أحط الوسائل بربرية في معاملة الإنسان للإنسان.

وفي مجتمع الرق هذا ظهرت الدولة لأول مرة في التاريخ كأداة في يد الأسياد لاضطهاد العبيد واستثمارهم وإجبارهم على الخنوع والعمل لمصلحة مالكيهم, وقمع أي ثورة يقومون بها. والنموذج الشهير لثورات العبيد هو ثورة سبارتاكوس في إيطاليا أيام الدولة الرومانية عام 72 ق.م. كما عرفَ تاريخنا العربي قيام ثورة الزنج في جنوب العراق بين عامي 896 – 883 ميلادية, أيام الدولة العباسية .

***

حمورابي المتوفى 1686 ق.م. هو المؤسس الحقيقي للدولة البابلية الأولى وباني إحدى الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ القديم. والقانون الشهير الذي ارتبط باسمه ما هو إلا حصيلة التطور التاريخي للمجتمع في بلاد ما بين النهرين. ويحتوي قانون حمورابي على مئتين واثنتين وثمانين مادة. النصب التذكاري المتضمن للقوانين يشير بوضوح أن الملك حمورابي يتلقى القوانين من الإله ‘مردوخ’ لإضفاء القدسية على القوانين, وهذا شأن جميع الحكام في سعيهم للسيطرة الدنيوية باسم الآلهة , التي تمنحهم تفويضا بحكم البشر. ونورد بعض الأمثلة من التاريخ:

جيمس الأول ملك انكلترا يقول: “إننا نحن الملوك, نجلس على عرش الله على الأرض”.. وهذا الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور يعلن بملء صوته: “أيها الناس: إنما أنا سلطان الله في أرضه”.. وذلك لويس الخامس عشر ملك فرنسا ينشر مرسوم ديسمبر 1770, وفيه: “إننا لم نتلق التاج إلا من الله”.. وأما عبد الملك بن مروان فيعلن: “والله: لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه”. ولم يكن حمورابي يختلف عن غيره من الحكام في استخدام الدين والآلهة لبسط سيطرته وتثبيت حكمه.

ويبدو واضحاً من قوانين حمورابي أن المجتمع تألف من ثلاث طبقات: الأحرار.. الموشكينو.. والعبيد.. واحتل المواطن الحر الموشكينو المرتبة الوسطى في السلّم الاجتماعي. أما مرتبة العبد فلم تكن تختلف عن مرتبة الحيوانات, وهو سلعة من السلع يباع ويشترى بموجب عقد رسمي كما ورد في المادة السابعة من القانون. وهو قوة إنتاج معروضة للبيع دون الأخذ بعين الاعتبار للعواطف الإنسانية المتأججة أو الكامنة في صدر ذلك المسكين. وتعالج عدة مواد من القوانين مسألة هرب العبيد. وننقل فيما يلي نماذج من هذه القوانين:

المادة 15 – إذا هرّب إنسان عبداً أو عبدة… يُعدم ذلك الإنسان.

المادة 16 – إذا آوى إنسان في بيته أحد العبيد الهاربين من بيت سيد أو من بيت موشكينو, ولم يأت به إلى القاضي, فصاحب البيت يعدم.

المادة 17 – إذا قبض إنسان على عبد أو عبدة في مزرعة, وكانا هاربين من بيت سيدهما, والتجأ إليه, اعادهما إلى بيت سيدهما. ولقاء هذه الخدمة يجب على السيد أن يدفع له قطعتين من الفضة.

المادة 19 – إذا قبض على العبد مختبئاً في بيت أحد الناس وعمل تحت تصرفه, قتل الرجل.

يلاحظ مما تقدم أن عقوبة الإعدام لم تكن تحلّ بالعبد الهارب, بل العقوبة كانت من نصيب من يهرّبه أو يخبّئه أو يساعده على الفرار. ويرجع سبب ذلك أن العبد كان سلعة لها قيمة شرائية معينة وإعدامه يؤدي إلى خسارة هذه السلعة.

{مجلة العربي الكويتية الواسعة الانتشار نشرت في عددها 141 بتاريخ أغسطس 1970 مقالاً بعنوان: “حمورابي ملك بابل ومشرّعها العظيم” (ص 153 – 155) لم تشر بكلمة إلى أحوال العبيد السيئة وطرق معاملتهم البربرية… فهل جرى ذلك سهواً؟.. أم أن الأسياد في كل زمان ومكان “يُغطون على بعضهم”؟؟؟ وهذا ما هو جارٍ في جميع العصور حيث يقوم الحكام ومؤرخوهم بتحوير التاريخ أو طمس بعض معالمه, التي تكشف حالة الطغيان والاستغلال}

***

شهد تاريخ العصور القديمة والوسطى قيام مجتمعات الرق, وبالتالي دول مالكي الرقيق, لدى معظم الشعوب وفي ظلّ معظم الديانات وفي مقدمتها الديانات السماوية الثلاث: اليهودية, المسيحية والإسلام . ومعروف أن نظام الرق بدأ ينهار في أوروبا ليحلّ محلّه النظام الإقطاعي. والكنيسة التي ماشت نظام الرق أولاً وقفت إلى جانب النظام الإقطاعي ودعت الفلاحين إلى الخضوع لأسيادهم النبلاء. وعندما بدأت طلائع الرأسمالية الأوربية بالظهور وقفت الكنيسة الكاثوليكية ضدها ثمّ اضطرت إلى مجاراة الرأسمالية بعد أن أصبح نصرها محتماً. وقاومت الكنيسة بضراوة الاشتراكية, ولو انتصرت الاشتراكية فماذا سيكون موقفها؟؟

أما في عالمنا العربي فقد استمر مجتمع الرق أو بالأصح بقاياه متعايشة مع الأنظمة الأخرى حتى القرن التاسع عشر, واستمرت في الواقع في بعض الأماكن المنعزلة ومنها في بوادي بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية حتى منتصف القرن العشرين.

وتذكر كتب التاريخ أنه كان في بغداد شارع يدعى “دار الرقيق”, كما كان يشرف على تجّار الرقيق تاجر الرقيق ويعرف باسم “النخّاس” وتجارته بالنخاسة. والنساء من الرقيق تعرف بالسراري. وكان كثير من النخّاسين يشترون السراري ويعلموهنّ الضرب على العود أو الرقص والغناء مع الشعر والأدب ليُغلي ثمنهم ويبيعونهنّ بأثمان مرتفعة إلى الخلفاء والأمراء والأغنياء. وقد ملأت أخبار الجواري كتب الأدب العربي.

والمماليك, الذين حكموا مصر والشام هم أيضاً من الرقيق الذين خدموا الحكام الأيوبيين جنوداً وحراساً ثمّ اعتلوا منصة الحكم. وكذلك جنود الإنكشارية في الدولة العثمانية هم في الأصل أطفال أبرياء صادرتهم الدولة العثمانية من البلقان وأنشأتهم تنشئة عسكرية وأمسوا الحكام الحقيقيين حتى نهاية الثلث الأخير من القرن التاسع عشر.

وتغص دعاوى المحاكم الشرعية في دمشق وحلب بأخبار العبيد, مما يدل على رسوخ قدم الرق المنزلي في القرنين السابع عشر والثامن عشر في حواضر البلاد.

وشيوخ العشائر في بوادي الشام وشبه الجزيرة العربية ملكوا العبيد حتى صدور قوانين الإصلاح الزراعي في كل من العراق وسورية. ومعروف أن تحرر العبيد بأعدادهم الكبيرة جرى في السعودية عام 1964 حيث قامت الدولة بشرائهم من أسيادهم وإعتاقهم.

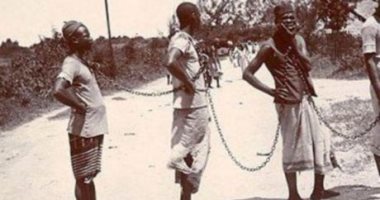

وتجارة العبيد هي شكل من أشكال التجارة بالإنسان, الذي اعتبر كبضاعة معدة للبيع والاستعمال مثل غيرها من البضائع. ولكن انهيار نظام الرق عالمياً أو بالأصح أوروبياً, لم يؤد إلى زوال العبودية وتجارة العبيد. وكانت أفريقيا- عملياً قلب أفريقيا- ضحية الغزوات اللصوصية لصيد البشر وتحويلهم إلى عبيد بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر. وكانت تجارة العبيد وسيلة من وسائل تراكم رأس المال في عصر تكوّن الرأسمالية. القسم الأكبر من الصيد البشري كان يرسل من موانئ خاصة في غرب أفريقيا إلى أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية للعمل في حقولها الواسعة عبيداً لدى الأسياد البيض. وأصبح الرق في عصر الاستكشاف الجغرافي والاستعمار السياسي والاقتصادي مصدراً من مصادر الثروة لبعض الشركات والمغامرين. فكان الزنوج يُخطفون, كما اشرنا, من سواحل أفريقيا ويُنقلون إلى أمريكا ويُباعون كما تباع السوائم.

مع انتشار الرأسمالية بدأت عملية الحدّ من هذا النوع من العبودية, الذي لم يعد ضروريا بعد تطور الآلات الصناعية , التي حلّت محل عضلات الإنسان. وانعكس ذلك في سلسلة من المعاهدات التي وقعتها الدول الأوربية المسيطرة وأهمها بيان مؤتمر فينا في 8- 2- 1815, وأخيراً اتفاقية جنيف في عام 1926. والواقع أن المستعمرين حرّموا رق الأفراد واستعبادهم وأباحوا رق الأمم واستعمارها.. ألم يكن سكان المستعمرات في آسيا وأفريقيا, إلا عبارة عن رقيق بالجملة يتصرف بهم المستعمر كيف شاء ويستثمرهم بل يتصرف بخيرات بلادهم وما في داخلها من كنوز؟

***

ظهرت اعتباراً من القرن السادس عشر تجارة الرقيق في الموانئ الغربية للبحر الأحمر (السودان أرتيريا). ومصدر هذه التجارة كان جنوب السودان وجنوب تشاد. وقد استمرت تجارة الرقيق هذه بصورة شبه سرية عبر هذه الموانئ حتى مستهل القرن العشرين.. ومن هنا كان مصدر العبيد الذين اشتراهم شيوخ العشائر في بوادي الشام.

ويلاحظ أن كلمة العبيد أطلقها بدو شبه الجزيرة وبلاد الشام حصراً على السود, الذين عادوا بأصولهم إلى أفريقيا السوداء وتزاوجوا من بعضهم في ظل عبوديتهم. ولا تزال توجد منهم في شبه الجزيرة قرى بأكملها تعيش منعزلة عن البيض, على الرغم من اعتاقهم عام 1964.

ومعلوم أن الأرستقراطية البدوية استخدمت هؤلاء العبيد, الذين اشترط فيهم اللون الأسود, في الأعمال المنزلية والرعوية والحراسة. ومن ثمّ تحوّل قسم منهم إلى أداة في يد الأرستقراطية البدوية لإرهاب أفراد القبيلة والفلاحين على حدّ سواء.

***

جال موضوع الرق وهذا العنوان في خاطري في مطار دبي بتاريخ العشرين من شباط عام ألفين وأربعة. فقد لفت نظري تجمّع عدد من الفتيات ذوات الملامح الآسيوية الجنوبية وأعمارهنّ بين الثانية عشرة والسابعة عشرة في إحدى زوايا المطار. وشخصٌ يرتدي الدشداشة البيضاء الأنيقة والكوفية والعقال يجمع جوازات سفر أولئك الفتيات, ثمّ تركهنّ ملتصقات ببعضهن كالغنم الخائف من الذئب. وكانت علائم القلق المشوب بالخوف وانتظار المجهول بادية على وجوههنّ المحاطة بالحجاب الشرعي.

فعادت بي الذاكرة إلى ما قرأته في ثمانينات القرن العشرين في أدبيات الحركات الوطنية في شبه الجزيرة العربية وبخاصة في نشرات الوطنيين البحرينيين, التي كشفت القناع عن هذا النوع من التجارة الرقّية البترودولارية المتحايلة على الأوضاع العالمية الجديدة المعادية للرق الكلاسيكي السابق. فتساءلت: من جاء بهؤلاء الفتيات من وطنهن, أندونيسيا, ماليزيا, سيرلنكا, الفليبين, الحبشة وغيرها إلى بلدان النفط؟.. أليست مكاتب الاستخدام في دول النفط إلا إحياء جديد لسوق النخاسة, الذي ولّى زمانه؟. لو لم يهبط هذا البترودولار على هؤلاء القوم العائشين في الصحارى والواحات في ظروف حياتية صعبة ومستوى حضاري متدن, لو لم يمتلك هؤلاء القوم دون تعب أو إبداع, هذا الدولار النفطي سيد العالم, هل كان بإمكانهم جلب هؤلاء الخادمات من البلاد البعيدة, وهل كان بالإمكان انتزاع هؤلاء الفتيات من حضن أمهاتهن في جنوب شرقي آسيا وقذفهنّ إلى هذه الدول النفطية لخدمة أسيادها وسيداتها؟.. لماذا حرمت آلاف الفتيات في جنوب شرق آسيا من العيش مع عائلاتهن واضطررن للمجيء إلى بلدن النفط للعمل خادمات في البيوت؟.. أليس الفقر المنتشر من جهة في أحد أصقاع العالم والغنى المتركز في أنحاء أخرى من المعمورة هو السبب في هذه المأساة البشرية؟.. أليس النفط, أولاً وآخراً, مستعبد الشعوب؟؟, هذا ما تنبأ به عام 1937 العلامة العربي اللبناني يوسف إبراهيم يزبك.

وهنا لا بدّ من ملاحظة الظاهرة التالية: نعمة نفطنا هذا تمتد أفياؤها في بقعتين من العالم: ما يسمى بالغرب وبخاصة الولايات المتحدة أولاً, ودول الخليج ومن ضمنها السعودية ثانياً. والغرابة في الأمر أن القوى الاستعمارية في عالم الشمال, أي الغرب, التي تمتلك تقنية استخراج النفط وتقوم باسترقاق شعوب العالم بالوسائل المعروفة, لا تستخدم هذا الرق المنزلي الآتي من وراء الحدود عن طريق مكاتب الاستخدام, بل مكاتب النخاسة, ولديها وسائل أخرى لتحقيق الخدمة المنزلية للمُنعَم عليهم. أما بلدان النفط, ونعني هنا بلدان الخليج والسعودية, فهي تملك في جوف أراضيها النفط ولكنها ليست على مستوى حضاري وتقني يمكِنها من استخراجه, وتكتفي بالحصول على حصتها من هذه “النعمة”, التي تتحول إلى نقمة في حالاتٍ كثيرة. هذه البلدان هي التي انتشر فيها هذا النوع من الرق المنزلي, إلى درجة أن أكثرية المُنعمين بريع النفط أصبحوا يملكون في بيوتهم أكثر من خدامة وهم يتباهون بهذه الظاهرة التي يرونها طبيعية تدخل في إطار شراء قوة العمل الرخيصة.

ويذهب الشطط بمالكي البترودولار إلى التعبير عن إنسانيتهم وأريحيتهم في تشغيل هؤلاء الفتيات وانقاذهنّ مع أسرهنّ من مهاوي الفقر والحاجة. ثمّ يتبجحون بأنهم يعاملونهم معاملة لائقة.. اللهمّ امنحنا الصبر وطول البال على ما نراه ونسمعه في عصر الإمبراطورية الأميركية الاستعمارية وأجنحتها من حكام الجنوب ومن والهم أو عاداهم مؤخراً بعد زوال الاتحاد السوفياتي, من دعاة الاستبداد بكل أشكاله وألوانه.

أما دعاة التنوير العربي وحملة لواء مفاخر الحضارة العربية الإسلامية , فيرون في هذا الاستخدام المُستَجلب من وراء الحدود ظاهرة رقيّة هي إحدى مظاهر العبودية في عصر العولمة وهيمنة البترودولار والرأسمالية المتوحشة.. المفارقة إذن أن من له الفضل في استخراج النفط لا يقوم بهذا النوع من الاستخدام الرقي, ومن يتنعم بعوائد النفط دون أن يقدح فكره أو يقوم بأي جهد ويقتل الفراغ رجاله ونساءه, يأتي بهؤلاء الفتيات الفقراء المساكين والمغلوبين على أمرهم من أصقاع جنوب شرقي آسيا الفقيرة ليمارس عليهنّ رقاً جديداً هو في نظر أنصار التنوير العربي وصمة عار في جبين أمتنا. وعلينا نحن حَمَلة لواء الحضارة العربية الإسلامية بمنجزاتها الإنسانية أن نرفع الصوت عالياً احتجاجاً على هذا النوع المستحدث من الرق, والمتعارض مع حقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة. إننا بموقفنا هذا ندافع عن إنسانية الإنسان في كلّ أرجاء المعمورة, وبالتالي عن كرامة هؤلاء الفتيات المساكين, ونسعى من جهة أخرى لصون إنسانيتنا ومُثلِنا وأخلاقنا في المساواة والحرية لجميع بني البشر. أليس “الخلقُ كلهم عيالُ الله”؟

والتجارة.. تجارة الرقيق هذه, كيف بُعثت من جديد؟.. هل النفط هو المسؤول عن هذه التجارة؟.. أم أن “أهل النفط” وتجار اللحم البشري والنخّاسون الجدد ومافيات الرأسمالية الريعية الطفيلية, هم باعثو هذا الشكل الجديد للرق. وأهل النفط هؤلاء لم يكن لهم, كما أشرنا, أي دور في استكشاف النفط واستخراجه, ولكنهم يتنعمون الآن بخيراته دون أن يبذلوا جهداً أو يعرق لهم جبين.. من المسؤول عن بعث ظاهرة الرقيق هذه مرة أخرى؟؟.. النفط أم أهل النفط؟؟.. أليس جلب الآلاف من هؤلاء الفتيات من ديارهنّ لخدمة سيدات المجتمع النفطي اللواتي لا يعملنّ شيئاً طوال النهار ويقتلهنّ الضجر, وهنّ ينتظرن قدوم “رب الأسرة” في آخر النهار.. ومعظم “أرباب الأسر” هؤلاء لا يقدمون أي مجهود يذكر للمجتمع ويعيشون حياة رتيبة متباهين بفحولتهم, ومكتفين بأنهم يحملون جنسية إحدى الدول النفطية ويتمتعون بامتيازاتها, التي تعرفونها, وفي مقدمتها ابتزاز العمال العرب والأجانب باسم القانون المعروف بالكفيل.. وكم من المهاجرين للعمل من أبناء القلمون, وغيرهم, اكتووا بنار ذلك الكفيل الذي يقطف جزءاً من أتعابهم لمجرد كونه كفيلهم وباستطاعته طردهم من بلاده وحرمانهم من العمل.. أليس هذا شكل من أشكال العبودية في عصر البترودولار؟؟

الرق الجديد هذا اتخذ اسماً جديداً هو الاستخدام.. ويطرح السؤال: لماذا قبل أولياء هؤلاء الفتيات القاصرات على تسليم بناتهن إلى ذئاب مكاتب الاستخدام لتسويقهن إلى بلدان النفط العربي وترك كرامتهم وشرفهم تتقاذفها أمواج الرياح البشرية العاتية؟؟

فالعالم اليوم ينقسم إلى شمال غني مصنع وجنوب فقير متخلف يزيد في تخلفه التفجر الديموغرافي السكاني وقذف ملايين الأطفال سنويا إلى الشوارع دون مأوى أو عمل. أما بلدان النفط العربي فهي تعيش في العالمين. تضع, بفضل ثرائها البترودولاري, رِجّلاً في عالم الشمال الغني والرجّل الأخرى في عالم الجنوب المتخلف. ويعود سبب هذه الازدواجية إلى الريع النفطي, الذي تحصل عليه. فهذا النفط, نفطنا, تتقاسم خيراته الشركات الرأسمالية النفطية العملاقة مع أمراء النفط العرب. وهؤلاء يوزعون قسما من مداخيل النفط هذه على شعوبهم. وتتفاوت نسبة الحصص الموزعة باسم الإنعامات والعطاءات والمنح عن طريق “أولي الأمر” وحسب هواهم ومزاجهم, بين ريع زهيد أو متوسط يصل إلى عامة الشعب وبين ريوع تصل أرقامها الخيالية إلى ملايين الدولارات.

هذه الدولارات النفطية لها حسناتها وجوانبها الإيجابية, ومنها ما تنعم به منطقة القلمون, ولكنها تحمل من جهة أخرى جوانب سلبية. فهذا “البترودولار” دمّرَ, كما يرى العارفون, بنية المجتمعات العربية ودفع بأخلاقها وقيمها وسلوكها في دروب شائكة, وأكاد أقول مظلمة, نعيش هذه الأيام مرارة ثمارها ذات اللون الجميل والمذاق العلقم.. هل في هذا الكلام شطط؟.. وهل هذا التقييم مبالغ فيه ويحمل روحاً سوداوية؟.. ولكن لنتذكر المثل المعروف: صديقك من صدقك لا من صدّقك.. وكاتب هذه الأسطر هو من دعاة نهضة عربية تنويرية جديدة لا تزال خامدة تحت طبقتين من الرماد: رماد النيران التي أشعلتها القوى الاستعمارية بهدف السيطرة واستغلال النفط دون حسيب أو رقيب, ورماد نيران قوى التخلف والرجعة والجمود والتحجر والاستغلال في عالمنا العربي, والتي تسعى لإبقاء سيطرتها وتكريس طغيانها إلى يوم يبعثون. إنها, أي قوى التخلف والرجعة {استخدمنا كلمة الرجعة بدل الرجعية, والتعبير للشيخ عبد الحميد الزهراوي أحد شهداء السادس من أيار عام 1916}.

قوى الرجعة هذه تظن كالمستعمرين الأميركيين أن نهاية التاريخ قد حلّت بسيادتهم على العالم, وستبقى إلى أبد الآبدين. ولكن هل يمكن لعجلة التاريخ أن تتوقف عن الدوران؟.. والمثل الشعبي المعروف يقول: “لو سلمت لغيرك, ما وصلت إليك”. وهذه هي سنة الكون. فالتاريخ ليس له سقف.

فنظام الرق دخل متاحف التاريخ. واستثمار الإقطاعيين للفلاحين جوبِهَ بثورات فلاحية أدت في النهاية إلى زوال النظام الإقطاعي على يد البورجوازية الفتية الثورية في أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. ولكن تلك البورجوازية أو الرأسمالية الثورية المناهضة للإقطاعية والطامحة في التغيير والتقدم سرعان ما تغيرت طبيعتها الثورية التقدمية وتحولت في أواخر القرن التاسع عشر إلى رأسمالية احتكارية إمبريالية, واستطاعت في أواخر القرن العشرين أن توجه الضربات المميتة إلى عدويها اللدودين:

الأول ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا عام 1917, التي ناصبت الإمبريالية العداء. والثاني حركات التحرر الوطني والقومي في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكانت حركة التحرر العربية رأس الحربة في خضمّ تلك المعركة الضارية في منتصف القرن العشرين, التي سددت عليها نيران مدافعها قوى الإمبراطورية الأميركية المتحالفة في ذلك الحين مع قوى رجعية ومتزمته في عالمنا العربي, على شاكلة ابن لادن ومن لفّ لفه.

عفواً لهذا الاستطراد النابع من حرارة الأوضاع التي نعيشها, ولنعد مرة أخرى إلى هذا الشكل أو اللون من الرق الجديد المتمثل باستيراد الآلاف من فتيات البلدان الفقيرة ليخدمن سيدات المجتمع النفطي, ويتعرضن للاعتداءات الجنسية وغيرها. ونحن مع إعلامنا ومحطاتنا الفضائية وجهابذة الفكر عندنا صامتون لا نرى المأساة البشرية, التي تعيش بين جدران بيوت المترفين منّا. إننا نرى المأساة ونغلق آذاننا عن سماع الصوت الإنساني المدوي للخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وهو يردد: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”.

ومعروف في التاريخ أن الخليفة العادل عمر حاول جهد طاقته, وبقدر ما كانت تسمح به وسائل عصره, قمعَ وقاومَ ظاهرة الترف, التي قويت بعد وفاته, وأمست ظاهرة مستحكمة مع تدفق الثروات والعبيد إلى مركز الدولة الأموية وبخاصة العباسية. فهل بإمكاننا اليوم تجديد العهد العمري بوسائل العصر الحديث ومنجزاته, وما تكتنزه البشرية جمعاء من تراث مناهض للعبودية والاسترقاق والاستعباد؟؟

وبمعنى آخر إن الاستناد إلى الجوانب المضيئة من التراث لا يعني تقليد أحداث الماضي كما جرت في ظروفها المعروفة, بل أخذ العبر والدروس من الجوانب المشرقة من الماضي والسير وفق متطلبات العصر الحديث, الذي دخل الآن المرحلة الثالثة من الثورة الصناعية ووصل إلى المنجزات العلمية, التي نعيش في أفيائها وننعم بما تقدمه للإنسان من وسائل الرفاه والسرعة في نقل الأخبار وغيرها. وقد أنتج العصر الحديث مفاهيم وقيماً فيها الصالح والطالح وجميعها من منجزات الحضارة العالمية الحديثة. ويأتي في مقدمة تلك القيم ما يعرف بحقوق الإنسان, تلك الحقوق, التي نغفلها فيما يتعلق بحقوق آلاف الفتيات اللواتي يعملنّ في بيوت الموسرين منّا. إننا ونحن نناضل ضد عبودية الدولار وطغيان الصهيونية ومحاولتها تحطيم إرادة الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية, علينا من جانب آخر أن نرفع الصوت عالياً منددين باستعباد أولئك الفتيات في بيوتنا دون أن تكون هناك, كما نرى, حاجة إنسانية لوجودهنّ في بيوتنا.

ونشير هنا مرة أخرى إلى الرأي الآخر, الذي لا يرى في هذا التخديم أي شكل من أشكال الرق, بل هو حصيلة أمرين متممين لبعضهما: الأول الحاجة الماسة لتلك الفتيات المحتاجات للنقود, والثاني الحاجة إلى تلك الخادمات لتربية الأطفال, رعاية المسنين والمقعدين والمرضى, التدبير المنزلي أي القيام بالمسح والجلي والتنظيف وغيرها من أمور المنزل. وطالما تتقاضى تلك الخادمات أجراً شهرياً محدداً بعقد فليس في الأمر أي استعباد أو استغلال بما أنّ العقد تم ّبرضى الطرفين!.

أحد الردود على هذا الرأي الذي يبرر تشغيل الخادمات من خارج حدود الوطن هو التالي: بلادنا تسود فيها البطالة بشكليها الواضح والمُقنَع, وهناك عشرات الألوف من الفتيات والنساء يبحثنّ عن عمل. ألا يمكن أن تقوم معاهد لتأهيل هؤلاء بشكل صحيح؟.. ومن جهة ثانية لماذا لا تقوم الدولة بالإكثار من دور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشيخوخة بأسعار متدنية وتتناسب مع مداخيل كل أسرة. ويسأل سائل من أين تأتي الدولة بالمال؟.. والجواب هو: ألا يمكن بسهولة تخصيص جزء من عائدات النفط لسد نفقات هذه الأعمال الضرورية للمجتمع؟

كنا مجموعة نناقش هذا الأمر. وإذا بأحد الظرفاء بيننا يعلن أنه توصل إلى الحلّ وبدأ في الكلام “المباح”: أقترح فرض ضريبة في عالمنا العربي تعادل العشر على المداخيل المتأتية من الأعمال التالية: الرشوة, أموال التهريب, سرقة المال العام, سرقة أموال الناس بالأساليب الحرام المعروفة, العمولات أي الكومسيونات, التي يتلقاها أصحاب النفوذ للموافقة على إدخال البضائع أو تصديرها وغيرها من أشكال العمولات التي يتقاضاها المسؤولون دون الاستناد إلى القانون, وغير ذلك من المال المجموع بوسائل لا تحصى. هذه الضريبة العشرية يمكن أن تموّل دور الحضانة ورياض الأطفال وحدائق الأطفال ودور الشيخوخة والمستوصفات المتعددة الأغراض وحتى المستشفيات, وغيرها من المؤسسات, التي تقوم بالخدمات العامة.. وأردف هذا الظريف مستطرداً: إذا جرت جباية هذه الضريبة من بحر الظلمات إلى الخليج العربي أو الفارسي, فستفيض أموال هذه الضرائب عن حاجة العالم العربي, وعندها يمكن بالمال الزائد مساعدة البلدان الفقيرة في إنجاز مشاريع التنمية حيث تنتفي الحاجة إلى انتزاع الفتيات والنساء من أوطانهنّ بسبب الإملاق ويعيش الجميع بيسر وهناء وينتفي هذا النوع من الرق البترودولاري.

أحد الحاضرين حدّق بهذا الظريف مستغرباً هذا الاقتراح, وقال له: “شو أستاذ أنا شايف جاك الحال, وكأنك في حلقة ذكر على الطريقة الشاذلية..” وضحك الجميع وساد الهرج والمرج وانتهت الجلسة وأصوات الصخب تسد عليّ منافذ الحلّ.

وفي صباح اليوم التالي وبعد احتساء فنجان القهوة (مع أم العيال) شرعت أتساءل: هل هذا الاقتراح الطريف من هذا الظريف ضربٌ من الخيال, كما يدور الآن في خلد كثير من المستمعين؟.. أم هو حلم من أحلام البشرية عبّر عنه كثير من المصلحين من أيام أفلاطون في جمهوريته مروراً بالفارابي بمدينته الفاضلة وانتهاءً بالذين رفعوا راية العدالة في العصر الحديث. واستغرقتُ في التفكير والخيال يجمحُ بي في دروب بعيدة تكاد تصل بي إلى سدرة المنتهى, ولسان حالي يقول: دعونا نحلم, دعونا نرى الخلاص, ولو بحلقة ذكر, إذا لم يبق لنا إلا الحلم والأمل.. ألسنا “محكومون بالأمل” كما قال الطيب الذكر سعد الله ونّوس؟

وختاماً, علينا أن نتمثل قول الخليفة عمر وغيره من رواد الحرية في التاريخ البشري.. فالحرية للشعوب قاطبة والزوال للمستثمرين والطغاة.. هذا هو أمل البشرية في غدها المشرق.

والسلام عليكم, وعلى المتقين, وعلى المعادين للعبودية بكل ألوانها وأشكالها.. آمين.

……………..

(-) {محاضرة ألقيتها في دمشق وعدد من البلدات قبل اندلاع الأحداث في سورية 2011}

ــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صفحة الكاتب على وسائل التواصل

د. عبدالله حنا

باحث أكاديمي ومؤرخ سوري

التعليقات مغلقة.