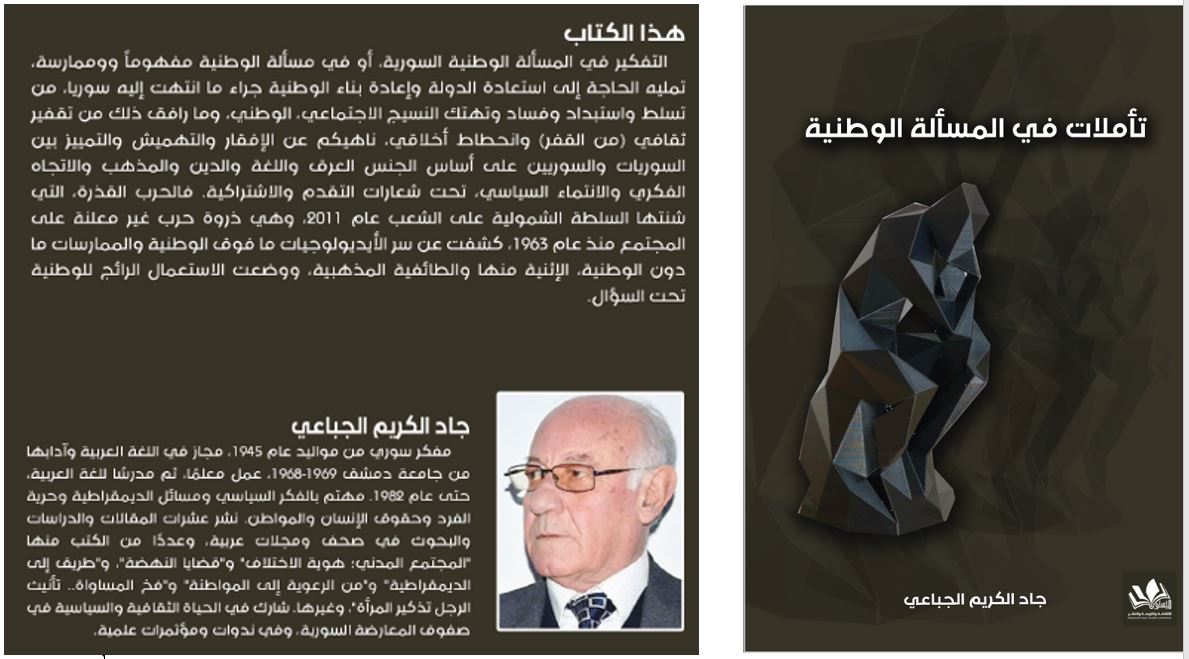

( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة الثامنة:

المجتمع المدني هو الرافعة التاريخية للمواطنة

المجتمع المدني، على نحو ما حدد فلاسفة العقد الاجتماعي ملامحَه وخصائصَه، وما صار متداولً في العلوم الاجتماعية والسياسية، هو الرافعة التاريخية للمواطنة والوطنية؛ فقبل تشكل المجتمعات المدنية الحديثة، لم يكن مفهوما المواطنة والوطنية قد دخلا في التداول المعرفي والثقافي، وكانت السلطة الشخصية المطلقة، سلطة العاهل، هي النموذج السائد. وقد نشأت أولى الإرهاصات النظرية لهذين المفهومين مع نشوء الفكرة القومية، ذات المحتوى العرقي، ونشوء الملكية الدستورية والدولة القومية.

كان تشكل المجتمع المدني الحديث/ المجتمعات المدنية الحديثة نقلة نوعية في التاريخ البشري، وصفها فلاسفة العقد الاجتماعي بأنها انتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية، ووصفها الفيلسوف الألماني، إيمانويل كنت، بأنها انتقال من حالة اللاعقل إلى حالة العقل، ووصف ماركس المجتمع المدني بأنه المسرح الواقعي للتاريخ. وعلى صعيد موضوعنا يمكن وصف هذه النقلة بأنها انتقال تاريخي من الرعوية إلى المواطنة ومن الحضارة إلى المدنية. ومن المؤكد أن هذا التحول النوعي قد استغرق زمنًا غير قصير، ولم ينجز بعدُ في كثير من البلدان والمجتمعات المتأخرة.

ولما كان المجتمع المدني فضاء من الحرية، موسومًا بالاختلاف والتفاوت، والمجتمع السياسي ميدان المساواة القانونية في الحقوق والالتزامات، فإن المواطنة هي وحدة الحرية والمساواة القانونية، وهي أول صورة من صور العدالة السياسية والقانونية. جميع النظم السياسية السابقة على نظام المواطنة المتساوية سمتها الرئيسة أنها نظم اللاعدالة القائمة على الامتيازات، والتي تعد «عدالة السماء» المؤجلة تعويضًا استيهاميًا عنها للرعايا من الفقراء والفقيرات والمهمشين والمهمشات والمنبوذين والمنبوذات، ما جعل من العدالة يوتوبيا ذات نكهة خلاصية، في مختلف الثقافات ما قبل المدنية. ومن ثم، يمكن القول إن المجتمع المدني هو الرافعة التاريخية للمواطنة المتساوية، وإن المواطنة المتساوية هي الشرط الضروري لإمكان العدالة الاجتماعية، أو إن العدالة الاجتماعية هي أفق المواطنة المتساوية، مثلما الإنسية هي أفق الوطنية.

ما يجعل المجتمع المدني يتبوأ هذه المكانة الرفيعة في التاريخ البشري هو نمو المعرفة-العمل، وكونه وليد الثورة العلمية التكنولوجية والثورة الصناعية، ثم الثورة الديمقراطية، بصورة أساسية، وهو، من ثم، نمو العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وتحولها النوعي من علاقات عمودية، ذات طابع أبوي وبطركي، إلى علاقات أفقية وشبكية ذات طابع مدني وعلماني، ونمو الثقافة بثلاثة أبعادها: المعرفي والأخلاقي والجمالي. ولكن الحاسم في هذا الأمر هو تغير مبادئ إنتاج السلطة، وحلول سلطة القانون الوضعي محل السلطة/ السلطات الشخصية ذات البنية الهرمية، وحلول الحقوق محل الامتيازات المقترنة بالقوة والغلبة أو بالولاء والتبعية والطاعة والامتثال.

لعل السبب الرئيس في تغير مبادئ إنتاج السلطة تغيرًا نوعيًا هو انبثاق فكرة الدولة من الإرادة العامة، وانبثاق مفهوم المنفعة العامة، جرَّاء نمو عنصر العمومية في الأفراد والجماعات والمؤسسات، بحكم اتساع مجالات التبادل، تبادل السلع والخدمات، وتبادل المعاني والقيم، بين الأفراد والجماعات وبين الأمم والشعوب، هو مما عيَّن العلاقة الجدلية بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، العلاقة التي تجعل منهما لا مجرد حدين متعارضين ومتضايفين ومتشارطين ومتلازمين في «كلية عينية» أو وحدة تناقضية، بالمعنى الهيغلي- الماركسي، فقط، بل وجهين متعارضين ومتلازمين ومتضايفين ومتشارطين للوجود الاجتماعي. التعارض المقيم بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، في نطاق الكلية العينية، هو تعارض ديالكتي، يضع مفهوم التاريخ، بصفته تحول ما هو موجود بالقوة إلى موجود بالفعل، أو بصفته تحقيق ممكنات على حساب ممكنات أخرى، بتعبير الياس مرقص، ويضع من ثم فكرة النمو الممكن أو التقدم الممكن. بهذا يتضح الطابع الديناميكي للمجتمع المدني والمجتمع السياسي؛ هذا الطابع الديناميكي هو نفسه الطابع الوطني – الديمقراطي، ويتضح أحد أهم معاني الوطنية، بصفتها دينامية الحياة الاجتماعية الحديثة، أو الكيمياء التي تدمج الأفراد والجماعات والمؤسسات في بنية حديثة فائقة التركيب والتعقيد ومفتوحة على النمو والتحسن المطرد، مفتوحة على المستقبل، بما هو ممكنات الحاضر.

في هذا السياق، لا نتفق مع رؤية غرامشي للمجتمع المدني وطبيعة علاقته بالمجتمع السياسي (الدولة)، ونعدها رؤية أقرب إلى اللينينية الشعبوية منها إلى الماركسية. ونعتقد أن تفويت العلاقة الديالكتية بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، على نحو ما بسَطَها كارل ماركس، مثل بناء عمارة على رمال متحركة. العلاقة الديالكتية بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، في موضوعنا، هي التي تضع الوطنية على خط تجاوز الحاضر باستمرار، وتُطلق ممكناتها الإنسانية، إذ الإنسانية هي أساس الوطنية وقوامها وعمادها ورافعتها، وأفقها أيضًا، وقد أشرنا غير مرة إلى أن الديمقراطية (من ديموس، الشعب) هي مضمون الوطنية، الذي بنموِّه وانبساطه في الواقع ينفي الرواسب والأوشاب العنصرية والإمبريالية، التي لا تزال عالقة بالوطنية من ماضيها القريب.

ينتظم المجتمع المدني في أنساق متآثرة (يوثر كل منها في بقيتها ويتأثر بها)، هي نسق الإنتاج المادي، إنتاج السلع والخدمات، وما تعينه علاقات الإنتاج من انتظامات وتنظيمات، أهمها النقابات. ونسق الإنتاج اللامادي، نسق المعرفة والثقافة، المنبثق من النسق السابق والمستقل عنه على نحو استقلال الإنسان عن الطبيعة، وما يعينه هذا النسق من انتظامات وتنظيمات. ونسق السلطة أو نسق الحياة السياسية المنبثق من النسقين السابقين، وما تعينه الحياة السياسية العامة من انتظامات، أهمها الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، ثم نسق الحياة الأخلاقية، (الدولة ومؤسساتها)، الذي تشكله العلاقات المتبادلة بين الأنساق السابقة جميعها، والذي يعيد تشكيلها مرة تلو مرة. ولما كان الأفراد يسعون إلى تلبية حاجاتهم وتحقيق غاياتهم اضطرارًا واختيارًا تتولد من سعيهم العشوائي المتأرجح بين الاضطرار والاختيار «علاقات قوة مدنية»، سلمية، لتمييزها من علاقات القوة الطبيعية المتوحشة(97). علاقات القوة المدنية هي لب العلاقات الاجتماعية، التي تتجاوز علاقات الإنتاج الأولية، وتعيد إنتاجها في أشكال جديدة: معرفية – ثقافية وسياسية وأخلاقية، تؤطرها انتظامات وتنظيمات حرة ومستقلة، كما يُفترَض، تنبثق منها تيارات قوة أو طاقة حيوية تسري في الجسد الاجتماعي كله، فتجعله في حركة دائمة، وتائر هذه الحركة واتجاهاتها هي معيار حيويته وتماسكه وقوته، وتوليد ممكناته، ومعيار إنتروبيته أو مدى استقراره أو اضطرابه، إذا جازت هذه الاستعارة من الفيزياء. على أن تيارات الطاقة الحيوية المتولدة أساسًا من سعي الأفراد اليومي في سبيل تلبية حاجاتهم وتحقيق غاياتهم، والتي تسوِّغ وصف المجتمع المدني بأنه مجتمع الغايات، حسب كنت، ومجتمع الحاجات، حسب هيغل، هي تيارات يعزز بعضها بعضًا، أحيانًا، ويخمد بعضها بعضًا، أحيانًا أخرى، تتصادم هنا، وتتوافق هناك، فتنشأ من هذه جميعًا وقائع جديدة باستمرار، ويتوقف التغير الكمي أو النوعي على إمكان اتجاه تيارات القوة، بعضها أو كلها إلى نقطة واحدة، في المستقبل أو في الماضي، فالحركات الاجتماعية، بخلاف الحركات الفيزيائية، قابلة للانعكاس.

هذه الحركة، التي تكشف عن مدى التعقيد الاجتماعي، تبين لنا حجم القوة القهرية، التي تستحوذ عليها قوى التسلط، للسيطرة على المجتمع، وضبط إيقاع حركته ووتائر نموه واختراق بناه وهياكله، وتوجيهها كلها الوجهة التي تخدم مصالحها وتعزز سلطتها، كما هي الحال في سوريا وغيرها. لعل هذا وحده يكفي لتعرية الجيوش وأجهزة الاستخبارات وقوى الأمن والمنظمات الشمولية، وكشف حقيقتها الهمجية.

تحتاج الأحزاب السياسية إلى دراسة خاصة، لأنها تقع على الحد الفاصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، أو في المساحة المشتركة بينهما، ولأنها الأدوات، التي تترجم الحياة الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية إلى حياة سياسية وأخلاقية. الأحزاب السياسية وثيقة الصلة، من حيث نشوؤها، بالنظم الدستورية، والحياة البرلمانية والانتخابات. وعلى الرغم من تراجع دورها إلى هذا الحد أو ذاك، في البلدان الديمقراطية، بسبب تآكل الديمقراطية الليبرالية وتنامي الميول الشعبوية المؤقت، على ما أرجو، يظل نشاط الأحزاب السياسية من الشروط الضرورية لحياة سياسية سليمة وحياة ديمقراطية سليمة.

كان أوجز تعريف (يساري) للحزب، في الماضي القريب، أنه «شكل التوسط بين النظرية والممارسة»، ولكن في ضوء المآلات الكارثية التي نتجت من حكم الحزب الواحد والحزب القائد والجبهة الوطنية، صار من الأفضل أن نعرف الحزب السياسي بأنه شكل التوسط بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، على اعتبار أن السياسة هي الكيمياء، التي تحول التعارضات الاجتماعية إلى تعارضات سياسية، يمكن حلها سلمًا، وأن الأحزاب السياسية، لا الأحزاب العقائدية أو الأيديولوجية، هي الأطر، التي تهيئ القادة ذوي الكفاية المعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية من الرجال والنساء، لتولي المناصب السياسية والإدارية. بهاتين الحيثيتين تختلف الأحزاب السياسية عن النقابات والجمعيات والنوادي والشركات والمؤسسات الخاصة.. فإن الشكل المعروض أدناه يبين بجلاء أثر الأحزاب السياسية في تحقيق التناغم والاتساق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، على الرغم من تعارضهما الجدلي، الذي هو أساس نموهما معًا. فإذا فرضنا، على سبيل التمثيل، أن حركة المجتمع المدني الإجمالية تتجه باتجاه عقارب الساعة، فإن حركة الأحزاب السياسية تتجه باتجاه معاكس، وهذا ما يعبر عن تحويل التعارضات الاجتماعية الملازمة للاجتماع البشري إلى مطالب وتوقعات واستراتيجيات وإجراءات سياسية سلمية، إذ تؤدي حركة الأحزاب السياسية إلى تحريك المجتمع السياسي في اتجاه حركة المجتمع المدني. المجتمع المدني يحرك الأحزاب، التي تحرك المجتمع السياسي. (يمكن غض النظر عن الطابع الميكانيكي للحركة).

يمكن لأي باحث أن يلاحظ ضمور النفوذ المادي للبنى الأولية للمجتمع التقليدي، أو المجتمع البطركي، منذ استقلت عنها عملية الإنتاج الاجتماعي، مع الثورة الصناعية، وانتقلت بعض وظائفها، كالحماية والرعاية والتربية والتعليم والحفاظ على الصحة والتكافل الاجتماعي، إما إلى الدولة وإما إلى تنظيمات ومؤسسات مدنية وسياسية حديثة، وأن ظاهرة الأسرة النووية تتوسع باطِّراد، والفجوة بين المدن والأرياف تضيق شيئًا فشيئًا، وأن ما سمي «ترييف المدن» يقابله نظريًا تمدين الريفيين الذين ينثالون إليها، وتمدين نسبي للريف، إذ لم ينقطع عنه من انتقلوا منه إلى المدن، علاوة على شيوع نوع من علاقات رأسمالية مبتورة في الاقتصاد، وتغير طبيعة السكن، وتوسع التعليم أفقيًا، وتطور الخدمات الصحية والمواصلات والاتصالات، والتنافس في اقتناء التقنيات الحديثة… إلخ. وازدياد وتيرة التأثر بأنماط الحياة الحديثة وما يرافقه من تراخ في المعايير الاجتماعية والأخلاقية. هذه جميعًا مؤهِّبة للاندماج وتعزيز الوظائف الاجتماعية للدولة، لا يعوقها عن ذلك سوى طبيعة الدولة ذاتها ونوع شرعيتها وطبيعة نظام الحكم وآليات ممارسة السلطة، وكثافة الأيديولوجيات، التي تقنع كلبية المصالح الخاصة العمياء. وكذلك استمرار العصبيات والوعي العصبوي وسياسات الهوية. ما يعني أن طبيعة السلطة ومبادئ إنتاجها، وطبيعة الدولة لا تزالان عقبتين كأداوين في طريق الاندماج الاجتماعي عندنا، وفي طريق التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية.

غير أن الجماعات الدينية والمذهبية والإثنية المسماة «قومية» أقل قابلية، إن لم تكن غير قابلة للتفكك والزوال. والمشكلة ليست في وجودها، في المجتمع المدني، كما أشرنا، بل في تطلع كل منها إلى دور سياسي لا يعدو كونه ممارسة فجة وهمجية للعصبية، واستثمار لمصادر القوة، يمكن أن يتطور إلى احتكار، وفقًا لمبدأ الغَلَبَة. فلا نستطيع أن نتحدث عن مشكلة طائفية، ونلقي مسؤوليتها على «الأقليات» الدينية والمذهبية وأيديولوجياتها الأقلوية الطاردة أو النابذة، ما دامت العصبيات متشارطة في الوجود، ومتفاوتة في القوة، والنابذة منها هي المنبوذة. ولا يجوز أن ندعي أن وجود الجماعات القومية عقبة في طريق الاندماج وفي طريق الوحدة العربية، فنصب جام غضبنا عليها. فالعصبيات الإثنية أو «القومية» مثلها مثل العصبيات الدينية والمذهبية، متشارطة في الوجود ومتفاوتة في القوة أيضًا. درس الاقتراع العام، بصيغته الدورية، الذي أثبت نجاعته في غير مكان، على الرغم من شوائبه الكثيرة، يبدو، إلى جانب مشروعية المعارضة السياسية السلمية، ولا سيما البرلمانية منها، وضرورتها، المدخل الوحيد والضروري للاندماج الاجتماعي (الوطني)، أي لإلغاء الأديان والمذاهب والإثنيات سياسيًا، وتجاوز الأكثرية والأقلية إلى المجتمع والفرد.

الشخص الطبيعي غير المتدين فقط يمكنه أن ينظر إلى العقائد الدينية المختلفة والمتخالفة نظرة موضوعية، على أنها متساوية في القيمة الروحية، بصرف النظر عن عدد أتباعها، إذ كثرة العدد وقلته لا تزيدان في ماهية المعدود شيئًا، ولا تنقصان منها شيئًا؛ فما بالكم بالشخص الاعتباري، الذي هو الدولة؟ الدولة فقط يمكن أن تكون محايدة إزاء العقائد الدينية والمذاهب الفكرية والاتجاهات السياسية، ويمكن أن تكون عادلة في رعايتها وحمايتها على قدم المساواة. وكلمة السر هي تكافؤ المعاني والقيم، وتساوي الجماعات في الحريات والحقوق الدستورية، أسوة بتساوي الأفراد، ووفقًا للشرعة العالمية لحقوق الإنسان والمواطن.

أميل إلى وصف المجتمع والدولة بأنهما معًا «العالم الأخلاقي»، (نظرًا لاقتران الأخلاق بالعمل والفاعلية الاجتماعية والسياسية والثقافية وأنماط السلوك، وتلكم هي الأخلاق المحايثة) أو بأنهما، أي المجتمع والدولة، وجهان متلازمان للعالم الأخلاقي، الذي نمارس فيه حياتنا النوعية (العامة) وخصائصنا الإنسانية، ولا سيما المودة والصداقة والتعاون والثقة، والقابلية للتحسن الذاتي، أو العالم الذي ننتج فيه ذواتنا، لكي يكون عالمنا، وعلى صورتنا ومثالنا. لذلك، يمكن القول إن سيرورة تشكل المجتمع المدني في أحشاء المجتمع الأهلي (التقليدي) هي ذاتها سيرورة نمو الحياة الأخلاقية من أخلاقيات السيطرة/ الطاعة، والهيمنة/ الإذعان إلى أخلاقيات الحرية/ المسؤولية وأخلاقيات المواطنة المتساوية والصداقة المدنية.

الفضاء العمومي والتدرب على المواطنة:

عرف هابرماس الفضاء العمومي بأنه «دائرة التوسط بين المجتمع المدني والدولة»(98)، على ذمة المترجم؛ ونحن نعتقد أن الفضاء العمومي عمومية خالصة هو الدولة الديمقراطية، بمعناها الحديث وواقعها العملي أيضًا، وأن انتظامات المجتمع المدني وتنظيماته ومؤسساته كافة هي التي تتوسط بين الأسرة (الطبيعية) وبين الدولة (الصنعية)، ومن ثم، إن هذه الانتظامات والتنظيمات هي فضاءات عامة عمومية نسبية ملتبسة بخصوصية المهنة (نقابة محامين مثلاً) أو الوظيفة (الدفاع عن البيئة أو عن حقوق الإنسان) أو نوع النشاط (نشاط إنتاجي أو خدمي أو إداري أو سياسي أو ثقافي أو إعلامي أو ديني…)، وقد عرَّفناها غير مرة بأنها الأطر الاجتماعية التي يمارس فيها الأفراد حياتهم النوعية العامة، وهذا هو معنى عموميتها، إذ ينتقل أعضاؤها من مجرد أفراد طبيعيين، أعضاء في أسر أو عائلات ممتدة أو عشائر… إلخ، تربط بينهم علاقات شاقولية تراتبية وتفاضلية إلى أعضاء في المجتمع المدني، تربط بينهم علاقات أفقية وشبكية تتخطى العلاقات الأولية، وتقوم على التكافؤ في المكانة والمنزلة والتساوي في الكرامة الإنسانية والكرامة الوطنية والجدارة والاستحقاق، وفي الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية. هذه الفضاءات الخاصة – العامة، إذا جاز التعبير هي مساحات أخلاقية للحوار بين أفرادها أولً وللحوار في ما بينها ثانيًا، لأنها كلها فضاءات مشمولة بالفضاء العام عمومية خالصة، عموميته هي حصيلة تجريدها جميعًا وتجريد أفرادها جميعًا من تعييناتهم الخاصة ومن محمولاتهم، لا حصيلة جمعهم. هذا لأن الخاص لا يوجد بمعزل عن العام والعكس صحيح، الخاص هو العام متعينًا، والعام هو الخاص مجردًا، وإن يكن الرمز الحسي للفضاء العام هو الساحة (الأغورا)، على سبيل المثال.

الفضاء العمومي هو الفضاء الذي يتعدى دائرة الحياة الشخصية (الخاصة)، ويجري فيه تبادل المعارف والأفكار والآراء والتصورات والأخبار وتأويلات هذه جميعًا، حسب مواقع الأفراد وزوايا نظرهم إلى الأمور، وهذه محملة بالطبع بمصالحهم الخاصة وغاياتهم وتفضيلاتهم وتوقعاتهم، ومحددة بكفاياتهم المعرفية والثقافية، ومقدراتهم الشخصية ومدى حضورهم الاجتماعي. وهو، أي الفضاء العمومي الفضاء الذي تجري فيه معالجة المشكلات، التي تستحوذ على اهتمام الأوساط المختلفة، وتمس حياتهم اليومية ومعيشتهم، أو تلك التي تمس العادات والأعراف والتقاليد والمعتقدات السائدة والحاكمة. ومن طبيعة هذا الفضاء (العمومي) أنه تواصلي، بالمعنى الأدق للتواصل الاجتماعي، الذي يتعدى علاقات القرابة والنسب والجيرة والصداقة، ولا ينفيها، ويؤثر فيها ويتأثر بها. مفهوم العمومية هنا مفهوم نسبي ومتحرك، يتدرج مما هو عام ومشترك بين سكان قرية أو مجمع سكني أو حي أو مدينة إلى ما هو مشترك بين مواطني الدولة ومواطناتها. فهو الفسحة الأخلاقية للحوار والنقاش العام، فضاء عمومي/ فضاءات عمومية في فضاء أوسع فأوسع، يتشكل فيه الرأي العام، ويعاد إنتاجه، من خلال التبادل العقلاني لوجهات النظر حول المسائل العامة المطروحة للنقاش. فالرأي العام هو وسيلة المواطنين والمواطنات، بالطبع، للضغط على السلطة. ويمكن القول إن الفضاءات العامة مجالات مفتوحة للتدرب على المواطنة وممارستها، وبناء الديمقراطية من تحت إلى فوق.

تختلف أشكال «الفضاء العمومي» من الساحات والحدائق العامة والمقاهي، إلى منظمات المجتمع المدني المختلفة. فهو يحيل على أي مكان أو مؤسسة يجري فيه أو فيها نقاش عام وحوار وتواصل مدني، وبلورة مواقف وخيارات، وترجمتها إلى أعمال. بهذه الأشكال، يكون الفضاء العمومي هو الجسر الذي ينتقل عليه الفرد من دائرة حياته الشخصية (الفردية) إلى دائرة الحياة النوعية، أو دائرة الحياة الأخلاقية، التي توقظ روحه الإنساني، وتشكله كائنًا نوعيًا. لذلك يحرص المستبدون، في كل مكان وزمان، على احتكار الفضاء العام وإغلاقه، ومراقبة الفضاءات الخاصة وضبطها، ومنع أي إمكانية للتواصل الاجتماعي المدني والنقاش العام.

الفضاء العمومي، “ليس فضاء معطى سلفًا، ولا هو قائم خارج التجربة التاريخية. إنه قبل أي شيء فضاء رمزي، يتكون عبر الزمن، ويحتاج إلى تبلور مفردات ومنظومات قيم مشتركة واعتراف متبادل بالشرعيات المتعددة الخاصة بكل فاعل وفاعلة، أو ما سميناه تكافؤ المعاني والقيم، وإلى رؤى متقاربة، حتى يصبح من الممكن النقاش والاعتراض والتشاور. فهو ليس فضاء نختاره، وليس فضاء نفرضه بإرادتنا. وقد يوجد أو لا يوجد. إنه يعكس حقيقة الممارسة الديمقراطية أو التعبير عن تناقض المعلومات والآراء والمصالح والأيديولوجيات. إنه ما يجمع بين ملايين من المواطنين (والمواطنات) ويشعرهم جميعًا بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة.

يفترض الفضاء العمومي وجود أفراد يتمتعون باستقلال كياني عن متَّحَداتهم الاجتماعية وروابطها الأولية، التلقائية، وقادرين على أن يبلوروا بأنفسهم آراء ووجهات نظر خاصة، لا تكون صدى لآراء النخب الحاكمة أو الأحزاب التي ينتمون إليها، ويعتقدون أنه من الممكن التوصل إلى حلول مناسبة (يربح فيها الجميع)، عن طريق الحوار والنقاش، لا عن طريق العنف. هذا مرتبط بقدرة الفرد على تكوين معرفته وثقافته الشخصية المستقلة، ومقاومة المسبقات والمطلقات واليقينيات، والسلطات الرمزية الناعمة، واليقظة الأخلاقية إزاء السلطات المادية، ومدى الفضول المعرفي والاستقامة الأخلاقية و”التعلق بقيم الخير والحق والجمال”، التي عدها أفلاطون قوام المواطنة وأبرز خصائص المواطن، ونضيف المواطِنة. ويعني أن هناك فرصة لكي تكون السلطة للكلمة الطيبة، بدلً من القبضة القوية، وللمواطنة المتساوية بدلاً من “الفصائل” المقاتلة، وللبشر العاديين بدلً من الطبقات والقوى الكبرى “المحركة للتاريخ”، ولكي يصير التاريخ تاريخ الشعب، لا تاريخ المتسلطين عليه.

وإذ نعرف السياسة بأنها إدارة الشؤون العامة تشاركيًا، وحل المشكلات العالقة والطارئة سلمًا، بالحوار والنقاش العام والمشاركة الخلاقة في إنتاج الحقيقة والبناء عليها والعمل بمقتضاها، فإن الفضاء العام، شرطٌ لازمٌ لفضاء سياسي عام ومشترك، بل إن الثاني يتأسس على الأول، نظرًا لآليات تشكل السلطة، من نقاطها الميكروية المبثوثة في الجسم الاجتماعي، والناتجة من العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات وجماعات المصالح أو جماعات الضغط (اللوبيات). ومن ثم، فإن ممارسة السياسة، على هذا النحو، هي ذاتها ممارسة المواطنة، أو الشكل الأمثل لممارسة المواطنة(99). هذا الشكل هو الذي يفضي إلى اندماج اجتماعي راسخ قائم على مبادئ دستورية ومدنية خالصة، تستبعد أي تأثير سياسي للانتماءات- الهويات العشائرية والإثنية أو الأقوامية أو الدينية أو الجهوية. وهو القادر على خلق شعور بالتضامن بين أعضاء مجتمع بالغ التعقيد.

تنطوي مقولة الفضاء العام على فكرتين أساسيتين لا بد من التوقف عندهما: الأولى هي فكرة الفضاء، التي تعني اللامحدودية والديناميكية، والثانية، وهي الصفة التي يوصف بها الفضاء الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي.، إلخ، نعني العمومية، التي تنطوي على المشاركة الحرة، على قدم المساواة، والتي لا تكون عمومية إلا بهذه المشاركة. فحين نعرف المجتمع السوري أو الفرنسي أو الألماني بأنه «فضاء اجتماعي عام»، نعني أنه مجتمع يتوفر على ممكنات غير محدودة، على الرغم من محدودية مجاله الطبيعي (الجغرافي)، أولً، وأنه بنية ديناميكية، أو منظومة إيكولوجية، حية، دائمة التغير، ثانيًا، وأن صفة العمومية التي يوصف بها تعني أن هذا الفضاء مشترك بين جميع أفراده بالتساوي ثالثًا. ويجب أن نشير استطرادًا إلى أن العمومية تحيل على الحقيقة الواقعية والموضوعية، في مقابل الحقيقة/ الحقائق الذاتية، وأن الأولى، أي الحقيقة الواقعية والموضوعية، هي العناصر الواقعية والموضوعية في الحقائق الذاتية، التي تعيّن محتوى الرأي العام. وهذا يعني أن ثمة قرابة أنطولوجية بين الفضاء العام والرأي العام، لأن هذا الأخير، أي الرأي العام، يشارك الفضاء العام في جميع خصائصه، ولا سيما اللامحدودية والديناميكية، وأنه الأفكار والتصورات والقيم المشتركة بين جميع الأفراد الذين يتشاركون الفضاء العام نفسه.

كل ما قيل وما يمكن أن يقال على الفضاء العام والرأي العام، لا يستبعد، بل لعله يستلزم وجود قوى اجتماعية وسياسية ومعرفية وثقافية تؤثر في كل منهما، فتشكل «الوعي الاجتماعي»، بوسائل شتى، من أبرزها وأكثرها تأثيرًا وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية. قوى التأثير المشار إليها تولد تيارات مختلفة متفاوتة في القوة ومتعاكسة في الاتجاه. هذان التفاوت والتعاكس يرهنان المواطنة المتساوية بما نسميه تكافؤ المعاني والقيم، فتكون المواطنة مشاركة معرفية- ثقافية نشطة في إنتاج الحقيقة، من طريق الحوار والنقاش العام، وحرية التعبير، بصفتها الشرط اللازم لحرية التفكير.

كتب تولستوي في هذا الصدد: «كان استيفان أركادييفيتش يقرأ جريدة متحررة، غير مغالية في اتجاهها التقدمي، وإنما هي في الاتجاه الذي تسير عليه الأغلبية. ومع أنه لم يكن كلفًا بالعلم أو الفن أو السياسة فإنه كان شديد التمسك بأراء الأكثرية، وآراء صحيفته حول هذه الموضوعات جميعًا، ولم يكن يبدل هذه الآراء إلا إذا بدلت الأغلبية منها، أو على الأصح لم يكن يبدل من آرائه، وإنما كانت هي التي تتبدل، على نحو غير ملحوظ.

لم يكن ستيفان أركادييفيتش يختار اتجاهاته وآراءه، بل إنها كانت تأتيه من ذاتها؛ لم يكن يختارها كما لم يكن يختار أشكال قبعاته وستره: كان يختار ما يلبسه الناس. ولكن الحرص على أن تكون له آراؤه في مجتمع تغدو فيه الفعالية الفكرية ضرورة مع تقدم السن كان أمرًا لا بد منه، شأنه شأن القبعات التي يلبسها. وإذ كان يفضل الاتجاه التحرري على الاتجاه المحافظ الذي كان يسير فيه عدد كبير من الناس في عالمه فليس ذلك لأنه كان يرى الاتجاه التحرري أقرب إلى العقل والصواب، بل لأنه أكثر تطابقًا مع نمط حياته. كان الحزب التحرري يقول: إن كل شيء في روسيا يسير سيرًا سيئًا، وفي الواقع إن ستيفان أركادييفيتش كان مرهقًا بالديون، ولم يكن يملك إلا القليل من المال، وكان الحزب التحرري يقول: إن الزواج مؤسسة عفا عليها الزمن ولا بد من إصلاحها، وفي الواقع لم تكن الحياة الزوجية تحمل إلى ستيفان أركادييفيتش إلا القليل من المباهج، وكانت تدفعه إلى الكذب والنفاق، وهو شيء تأباه طبيعته. وكان الحزب التحرري يقول: أو على الأصح يوحي بأن الدين ما هو إلا عائق في وجه الشطر الأمي من السكان، ولم يكن ستيفان أركادييفيتش يستطيع أن يتحمل، دون خزي ساقيه، أقصر صلاة، وأن يفهم من هذه المواعظ المرعبة الفخمة عن العالم الآخر، في حين يمكننا أن نلهو ما وسعنا اللهو في هذا العالم. وفضلً عن ذلك، فقد كان ستيفان أركادييفيتش يحب النكتة اللطيفة، يستسيغ عند الحاجة أن يثير حفيظة الناس الوادعين إذ يقول لهم: إذا كنا نفخر بأصلنا فليس من الملائم أن نقف عند (الأمير) «روريك» وأن ننكر جدنا الأول: القرد. وهكذا غدا الاتجاه التحرري عادة لدى ستيفان أركادييفيتش، وكان يحب صحيفته، كما يحب السيجار بعد العشاء طلبًا لذلك الضباب الخفيف الذي يحدثه في دماغه»(100). يبين لنا هذا النص المدهش في عمقه وسلاسته كيفية تشكل الرأي العام وأبرز العوامل التي تسهم في تشكيله.

المنفعة والمنفعة العامة:

هل يمكن تحقيق منفعة خاصة بمعزل عن المنفعة العامة أو على حسابها؟ أجل هذا ممكن دومًا، وقد كان ممكنًا في جميع الأوقات؛ هذا الإمكان هو نفسه إمكان التنافر والتنابذ والتدافع والتنازع، وكل ما من شأنه أن يجعل من «الإنسان ذئب الإنسان»، ويؤدي إلى «حرب الكل على الكل »، بتعبير توماس هوبز (1588–1679). وهو، من الجانب المقابل، يطرح إمكان المنفعة العامة، ويكشف عن العلاقة الديالكتية بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة، المشتركة بين الأفراد والجماعات. وذلك انطلاقًا من كون المواطَنة ترجمةً لعقد اجتماعي- سياسي وأخلاقي بين الفرد وذاته، بصفته أنا وآخر، أو أنا وأخرى، في الوقت عينه، ينزل الفرد بموجب هذا العقد عن جميع حقوقه المدنية وحرياته الطبيعية، ويمنحها إلى شخص ثالث، شخص اعتباري أو رمزي هو الدولة، صاحبة السيادة، وهذا الشخص الرمزي يمنح الفرد جملة من الحريات والحقوق المدنية تنمو وتنبسط بنمو الحياة النوعية العامة وانبساطها. فتصير حرية الفرد (المواطن/ـة) مظهرًا من مظاهر الحرية العامة، وتصير حقوقه مظهرًا من مظاهر الحقوق العامة، التي يحددها القانون ويحميها، فتصير المنفعة الخاصة، من ثم، مظهرًا من مظاهر المنفعة العامة المشتركة، التي يجب أن توعى، وأن تغرس في نفوس الناشئة بالتربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية.

لعله من الواجب أن نتوقف مليًا عند مبدأ المنفعة الخاصة- العامة، أو الفردية- الجمعية، المؤسسة أولاً على كلية الفرد الإنساني، (الفرد- النوع)، وسمو الرابطة الإنسانية. والمؤسسة ثانيًا على كلية الكائن الاجتماعي، (الفرد- المجتمع)، وهذه الكلية العينية إعلاء للحالة الطبيعية والعلاقات الأولية: الفرد- الجماعة، وتعبير عن سمو الرابطة الاجتماعية، التي قوامها: أن تريد للآخرين والأخريات ما تريده لنفسك. هذه الكلية العينية: الفرد- المجتمع، لا تكون إعلاء للعلاقات الأولية إلا حين تكون تعينًا اجتماعيًا لكلية الكائن الإنساني: الفرد- النوع، الذي يعي مسؤوليته عن إنسانيته. هذا النوع من المسؤولية هو الذي يتعين في إرادة الخير العام والمصلحة العامة والمنفعة العامة. ومن ثم، إن مبدأ المنفعة مفهومًا على هذا النحو هو مما يضع مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات من جهة، ومبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الشروط من جهة أخرى، ويؤسس لعلاقات أفقية، تنبثق منها قواعد السلطة الديمقراطية.

هذه كلها وجوه مترابطة للمشاركة في عملية إنتاج العالم، أي عملية تملك العالم بالمعرفة- العمل والفاعلية الحية المتجددة؛ إذ «كل إنتاج هو تملك ». فإن المشاركة في عملية إنتاج العالم مرهونة بما نسميه تخارج الذات، أي خروج الذات من حبس الأنانية المعتم إلى أنوار الفضاء الاجتماعي- الإنساني، من دون التنكر للأنا التي خرجت الذات من حبسها، وإلا لا يكون تخارج. معنى التخارج هنا أن يضع الفرد خصائصه الإنسانية (الفردية- النوعية) أو أن يموضعها في علاقاته بالأخريات والآخرين، لكي يتولد من هذا التموضع مبدأ إرادة الخير المشترك، بصفته مبدأ إرادة الخير الخاص، أو مبدأ المنفعة العامة بصفتها المنفعة الخاصة والشخصية. بقول آخر: إن التشارك الحر في إنتاج العالم يجعل المنفعة الخاصة تعينًا للمنفعة العامة، والمنفعة العامة تجريدًا للمنفعة الخاصة، كما سبقت الإشارة، لدى الحديث عن الفضاء العام، المشترك بين أفراده بالتساوي.

كيف تصير إرادة الخير العام هي نفسها إرادة الخير الخاص، وبالعكس؟ أو كيف تصير المنفعة الفردية هي ذاتها المنفعة العامة أو العكس؟ لنلاحظ صيغة: أردْ للآخرين والأخريات ما تريده (أنت) لنفسك؛ وعامل الأخريات والآخرين كما تحب (أنت) أن يعاملوك، وانظر إليهن (أنت) أو إليهم كما تحب أن ينظروا إليك، وهذه أوامر أخلاقية قطعية، بلغة كنت. فإن نفسك أو ذاتك، التي تريد لها، هي غير أناك أو نفسك أو ذاتك، التي تريد؛ إن الأولى، أي نفسك، التي تريد لها، هي كائن اجتماعي جديد، غير ذاتك الأنانية، ذاتك الطبيعية، وهي، أي نفسك التي تريد لها، كائن سياسي بالضرورة (مواطن/ـة)، لا مجرد كائن طبيعي مسوق بسائق غرائزه.

أنت تدرك أن منفعتك الشخصية، الفردية، لا تتحقق إلا مع الأخريات والآخرين، وبموافقتهم/ــن الصريحة أو الضمنية (عدم الاعتراض)، ومعاونتهم/ــن، أي إن منفعتك مشروطة بمنافع الأخريات والآخرين وموافقتهم أو قبولهم/ــن أو اعترافهم/ــن. ومن ثم، يمكن تعريف المنفعة العامة بأنها جملة المنافع الفردية المتشارطة لزومًا، لا مجموع المنافع الفردية، لأن المجتمع ليس مجموع أفراده. ومن تحصيل الحاصل أن المنافع المتشارطة هي منافع مُتبادَلة.

هنا، يكون التبادل هو التحقق العملي للتشارط النظري. وتكون المنفعة الفردية هي الصورة الفردية للمنفعة العامة، والمنفعة العامة هي الصورة العامة للمنفعة الفردية. هذا يعني بلغة الفلسفة أن المنفعة الفردية والمنفعة العامة متضايفتان؛ كل ما يصيب إحداهما يصيب الأخرى، بالضرورة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التبادل هو الصيغة العملية لمبدأ المنفعة النظري، أو الفلسفي، الصيغة العملية لتشارط المنافع الفردية، الذي يجعل منها منفعة عامة مشتركة. هذه الصيغة العملية لا تُستنفَد في تبادل الخيرات المادية، في السوق، بل تتعداها إلى تبادل الخيرات الاجتماعية، في جميع مجالات الحياة؛ فبفضل التبادل فقط، في سياق التواصل الخلّق، وبوساطته تظهر القيم الاجتماعية والإنسانية، بصفتها مبادئ حاكمة للسلوك، ومحددة لمحتوى العلاقات الاجتماعية، علاوة على شكلها. التبادل هو الكيمياء الاجتماعية، التي تحول المنفعة الفردية إلى منفعة عامة أو العكس، والتي تبلور القيم الاجتماعية والإنسانية، وتحولها إلى سلوك اجتماعي أو ممارسة اجتماعية- سياسية وثقافية وأخلاقية. فعملية/ عمليات التبادل هي التي تُظهر ما هو عام ومشترك بين المنافع الفردية، التي يعيّنها الاحتياج المتبادل، وبين الأفكار والتصورات والقيم أيضًا، ما هو مشترك بين الأفراد والجماعات هو معنى العمومية، التي هي قوام المجتمع المدني الدولة الوطنية، والشرط الضروري اللازم للديمقراطية.

لقد فرق جون استيوارت ميل (1806–1873) بين العمل النافع والعمل الصالح، بحسب عامل السعادة، فرأى أن العمل النافع هو ما يمكن أن يسهم في السعادة العامة (أو يؤدي إليها)، أما العمل الصالح فهو الذي يحقق غاية قريبة، (غاية فردية)، لا ترقى إلى قيمة أخلاقية(101)، علاوة على كون مقولة «العمل الصالح » مقولة دينية.

في الأخلاق الوطنية ومبادئ العدالة:

المبدأ الأخلاقي الأول، الذي يؤسس الأخلاق الوطنية، هو «حرية الآخر/ الأخرى المختلف/ـة وحقوقه/ـا أولاً»(102)، وهو من أهم مبادئ العدالة، بوجهيها: المعرفي والأخلاقي؛ على اعتبار كل فرد أنا وآخر، في الوقت عينه؛ الأخلاق الوطنية جملة من المعايير، التي تنتُج من التبادل والتفاعل، ومن شروط إنتاج الحياة الاجتماعية، وإنتاج الوطن، ومن المناقشة الحرة والمحاججة العقلية، والتي تجري مراجعتها دومًا على القيم الإنسانية العامة، والغايات المشتركة، والمصلحة العامة المشتركة، وتحظى بقبول عام، فتؤثر في كيفية تفكير الأفراد وإدراكهم وتمثلهم وتقديرهم وعملهم.

وإلى ذلك، تتأسس الأخلاق الوطنية على المنفعة، فليست جملة من الأوامر والنواهي، ولا قائمة محرمات ومباحات ومستحسنات ومستقبحات، تلقن للأفراد أو تفرض عليهم/ــن، وليست مجرد إيمان أعمى بمعتقدات راسخة وقيم متوارثة. ما يهم في الأخلاق الوطنية ومعياريتها هو كيفية تذويت الطبيعة وأنسنة الذوات، وانتظام العلاقات، وفق انتظام الأفراد والجماعات في المكان- الزمان، لا تنظيمها، ومحتوى العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات أو مضمونها، وتهذُّب السلوك واستقامته، لا تهذيبه وتقويمه، وبهذا ترقى الأخلاق الوطنية إلى الكونية، أي إلى العمومية الإنسانية، التي هي أساسها ومبتداها. فالانتظامات الحرة، الخالية من أي قسر وإكراه، هي نفسها عامل انتظام المجتمع ووحدته وتماسكه، في أفق التحول الديمقراطي، بشرط سيادة القانون واستقلال القضاء ونزاهته.

تتولد الأخلاق الوطنية من المواطنة المتساوية والعلاقات الأفقية المتكافئة، والمشاركة الحرة والمبدعة في إنتاج العالم، وإنتاج الوطن، على قاعدة المنفعة المشار إليها. بهذه الشروط، تنبع الأخلاق الوطنية من وجدان الفرد، ولا تحتاج إلى تلقين، أو قسر. وتتولد لدى الناشئة من التربية على المواطنة، بما هي تركيب فريد من المساواة والحرية، وتكافؤ الفرص وتساوي الشروط، وتتولد، من ثم، من التربية على العدالة. التربية على العدالة هي شرط التربية على المواطنة. هل صعب تعليم الأولاد والبنات والتلاميذ والتلميذات أن يأخذوا بحق ويعطوا بحق؟ وهل صعب تعليمهم بالممارسة أنهم متساوون ومتساويات في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق، بغض النظر عن جميع الفروق، ولا سيما الفروق الجنسية (ذكور/ إناث) والجندرية (بنات / صبيان وصبايا / شباب ونساء / رجال) والإثنية والدينية والمذهبية؟ هل صعب جدًا توفير شروط متساوية وعادلة ومنصفة للتلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات، وهل صعب وضع مناهج تنمي في الناشئة عنصر العمومية الكامن في كل فرد منهم/ــن، والعمومية هي قوام الوطنية وقوام الإنسانية؟ هذا كله وغيره مع تقدير المحبة وإيثارها حين تتوافر، لأن المحبة أسمى من العدالة، في نظر الفلاسفة. فإذا كانت العدالة مناصفة بين طرفين، مثلاً، والمناصفة إنصاف متبادل، فإن المحبة تتخطى المناصفة إلى الإيثار.

ما يتأسس بالتربية والتعليم من قيم المواطنة المتساوية تعززه الممارسة، في الأطر التي توفرها انتظامات المجتمع المدني ومنظماته. فعضوية الفرد في هذه المنظمات تدرُّب يومي على المواطنة، إذ من أهم خصائص هذه الانتظامات والمنظمات أنها الجسور التي ينتقل عليها الفرد من الحياة الخاصة لكل منهم/ــن إلى الحياة العامة، وترتقي في أطرها الروابط الاجتماعية من مستوى الروابط الأولية، إلى مستوى الروابط الوطنية. بالتربية على المواطنة، والتدرب على المواطنة تتولد الأخلاق الوطنية في نفوس الناشئة، وتنمو يومًا بعد يوم وسنة بعد سنة فتغدو أخلاقًا عامة، وفي سياقها تتشكل الحقائق العامة أو المشتركة. اقتران المعرفة بالأخلاق، أو اقتران العقل بالأخلاق هو نتيجة اقتران القيم العامة بالحقائق العامة. العمومية، هنا، هي ضمانة الحقيقة، تحل محل الله في فلسفة ديكارت. الحقيقة العمومية أعم وأهم من «الحقيقة التواصلية» عند هابرماس، لأن العمومية شرط التواصل أولً، ولأنها الجسر الذي ينتقل عليه الأفراد والجماعات من التفاصل إلى التواصل. وهي، أي العمومية، في هذه التأملات، ترادف الوطنية- الإنسانية، ولنقل إنها معنى الوطنية- الإنسانية.

من البديهي أن الحقائق العامة والقيم الوطنية تتصادم مع الأوامر والنواهي والمعتقدات الراسخة والمنفلته من قيود المكان- الزمان، وأشد ما يكون التصادم حين يدور النقاش حول الإيمانات والعقائد والتفضيلات، ويعجز المتناقشون عن جعل مقولاتها فرضيات تداولية ومسائل مطروحة على التفكير الحر، أي حين يعجزون عن رفع القداسة عن الأفكار والتأويلات البشرية، وعن الأشخاص أيضًا، لا عن العقائد الدينية. لأنك لو نزعت من أي عقيدة دينية قداستها ومقدساتها لا يتبقى منها شيء، سوى أفكار ومبادئ أخلاقية تمكن مناقشتها ويمكن نقدها. ما يفترض تكافؤ العقائد الدينية، وتساوي الجماعات الدينية- المذهبية في الحقوق والالتزامات، ويحيل على حقيقة أن المنظومات الأخلاقية هي مصادر جميع العقائد الدينية.

تصادم الوطنية، بحقائقها وقيمها، مع العقائد الدينية، أمر يتعلق باعتبار العقيدة الدينية هوية، لجماعة متجانسة كليًا، أي اعتبارها هوية تجانس، تستبعد أي فرق أو اختلاف أو تعارض، فيتخذ الدفاع عن الهوية طابعًا عصابيًا وتعصبيًا. لذلك يجب أن تكون المسلمة الأولى للنقاش العام، الذي يولد حقائق عامة وقيمًا عامة هي الاعتراف بحرية الضمير وحرية الرأي والتعبير، وهذه الأخيرة، أي حرية الرأي والتعبير، هي الشرط اللازم لحرية التفكير، والشرط اللازم لتجديد المعرفة والثقافة.

الرؤية الوطنية، العمومية- التواصلية تفترض أن الوعي الأخلاقي الحديث وعي متحرر من أي مضمون يقصي مضامين أخرى، ومتحرر من الماروائيات والرؤى الميتافيزيقية والإيمانات والمطلقات، ويتجنب المفاضلة بين الأديان والمذاهب والمعتقدات الروحية الخاصة. فأخلاقيات التواصل لا تقوم على الغلبة وهوس القوة، ولا تمتح شرعيتها من رؤية خاصة، يعتبرها المتكلم تمثيلية، كيفما كان سحر بيانها، ولا سبيل في داخلها للتمويه والحذلقة الخطابية، بل تقوم على المحاججة، التي تفضي إلى اقتناع. فلا يمكن، بحسبها، قبول القواعد والأحكام من دون برهان مستند إلى أدلة مقنعة. وبهذا تبطل أي زعم بامتلاك ناصية الحقيقة، وتنفي ما يعتقد أنها حقائق أزلية ثابتة، اجتُرحت مرة و «إلى الأبد(103)».

لا بد من التوقف مليًا عند واقع أن الذات الفردية والجمعية لا تستطيع أن تبلور حقيقة كاملة ونهائية، فما السبيل إلى إنتاج حقيقة مشتركة، في ظل اختلاف الأفراد والجماعات وتباين الآراء والتصورات، وعدم القدرة على بلورة حقائق «كاملة»، في ظل تغير الوقائع والظواهر، الملحوظ وغير الملحوظ؟ قد تذهب الإجابة عن السؤال، وفقًا لاختلاف الأفراد والجماعات وتغير الوقائع، إلى اللايقين الأخلاقي أو إلى عدمية أخلاقية أو سينيكية. وهذا يسم غير قليل من تصورات «ما بعد الحداثة». وقد افترض بعضنا أن «مرحلة ما بعد الحداثة» هي مرحلة «اللانظام/ اللامواطنة واللاعدالة. عيبُ هذا المذهب، أو هذه الإجابة يكمن في افتراضين خاطئين: أولهما أن اختلاف الأفراد والجماعات، وكذلك اختلاف النساء عن الرجال، اختلاف مطلق. والثاني هو عدم إدراك وحدة الفرد والنوع، في الكائن الإنساني، المفرد والفريد، أو تجاهلها، ومن ثم عدم إدراك أو تجاهل ما هو عام (نوعي أو إنساني) في كل فرد.

العام، الإنساني، الماثل بتمامه، مثول النوع- الجنس في كل فرد هو أساس الحقيقة الموضوعية والأخلاق المحايثة، فليس ثمة حقيقة لا تبطنها قيمة أخلاقية، بما في ذلك الحقائق العلمية الخالصة. الحقيقة الموضوعية كالقيم الاجتماعية هي التي تحظى بقبول عام صريح أو ضمني، سوى عند الدوغمائيين والمكابرين والمستبدين. ولذلك كان التوصل إلى حقيقة مشتركة ممكن دومًا، ولكن إلى حقيقة قابلة للمراجعة على الدوام، وينبغي كسبها على الدوام، بالنقاش المفتوح والحوار الدائم، وإلا تكون اللغة شيئًا نافلً والتواصل مستحيلً. فإذا كان النقاش شرطًا من شروط إنتاج الحقيقة، فإن الحقيقة لا تُنتَج مرة واحدة وإلى ما شاء الله، بل تُنتَج أو يعاد إنتاجها كل يوم، يمكن إجمال الأخلاق الوطنية وتكثيفها في العدالة الممكنة المؤسسة على اللاعدالة، وهذه، أي اللاعدالة مؤثلة في العالم المعيش، ما يعني أن التفكير في العدالة ينطلق من الأوضاع القائمة هنا- الآن، وأن العدالة هي رفع ما يمكن رفعه من الظلم والجور. تأسيس العدالة على اللاعدالة على نحو ما يتأسس العقل على اللاعقل، هو نوع من تأسيس الوضعي على الطبيعي، مرة تلو مرة؛ فالتعارض بين اللاعدالة والعدالة هو تعارض مقيم، أو دائم، لا يمكن حذفه، إذ لا يمكن استئصال الشر من العالم مرة وإلى الأبد، وهو تعارض جدلي، يحيل على قابلية العدالة للنمو والانبساط، في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، والاغتناء بالتجارب الإنسانية، كلما تقدمت عملية تذويت العالم وأنسنة الذات.

كلمة العدالة، في اللغة العربية، ثرية بالدلالات (راجع/ـي لسان العرب أو غيره من القواميس)؛ فهي تدل على المساواة والتكافؤ والاعتدال والإنصاف والمعاملة بالمثل، والأخذ بحق والإعطاء بحق، لعل أول تحقق نسبي لمعنى من معاني العدالة حصل في ظل الدولة الدستورية الحديثة، حين أقرت حق الاقتراع العام، ومبدأ المساواة بين مواطنيها أمام القانون(104)، ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء. وقد رأى كارل ماركس في حق الاقتراع العام إلغاء سياسيًا للملكية الخاصة، التي لم تعد تَنتُج منها أي نتيجة سياسية مباشرة، وإلغاء سياسيًا للدين، لكي تنمو الملكية الخاصة والدين ويزدهرا معًا في المجتمع المدني؛ فثمة علاقة لا تخفى بين الدين والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، من جهة، وبينه وبين التقسيم الجنسي للعمل من الجهة المقابلة. على هذا تكون العدالة هي الأفق الذي تتجه إليه الديمقراطية.

للعدالة الممكنة، في العالم المعيش، وجهان متلازمان: فهي قاعدة موضوعية، ومبدأ أخلاقي؛ الوجه الأول من هذين الوجهين هو «عدالة التوزيع » أي توزيع الثروة والسلطة وعوامل الإنتاج الاجتماعي والموارد الثقافية وفقًا للشروط الموضوعية، التي كانت قد قررتها نسبة القوى الاجتماعية والتقسيم الاجتماعي للعمل، وحمتها العقائد الدينية والشرائع والأعراف، والتي يفترض أن يبنى العقد الاجتماعي عليها، وتحظى بقبول عام صريح أو ضمني. والوجه الثاني هو «عدالة المعاوضة» أو عدالة التبادل، التي تشمل المبادلات والمعاملات والعقود كافة، كعقود البيع والشراء والرهن والإيجار والاستثمار وعقود العمل وغيرها.

وللتبادل مزية نوعية، لا تحظى بها أركان عملية الإنتاج الاجتماعي الأخرى، أعني الإنتاج والاستهلاك والتداول؛ هذه المزية هي إظهار قيمة كل ما يجري تبادله بين الأفراد والجماعات والشعوب والدول. فالمبادلات المادية واللامادية، التي تحقق منافع مادية ومعنوية للأفراد والجماعات هي التي تجعل من المنفعة (العامة) قاعدة راسخة تنهض عليها الأخلاق المدنية، التي تتناسب مع مستوى العدالة/ اللاعدالة في هذه المبادلات. التبادل هو الكيمياء التي تجعل القيمة تنبثق من المادة (مادة التبادل)، على نحو أشبه ما يكون بالسحر. ولكن السحر يرتفع حين نعلم أن أساس القيمة كامن في العمل، الذي أنتج مادة التبادل. وهذا يتجاوز فكرة العمل المتبلور في السلعة، عند ماركس، والعمل الذي قد يكون ميكانيكيًا، كما هي الحال في المصانع الحديثة، إلى العمل العضلي- الذهني، بصفته معرفة-قيمة أخلاقية وجمالية متحققة بالفعل في منتجات مادية أو روحية. التبادل هو الذي يكشف ما تتضمنه مادة التبادل، المادية واللامادية، من معارف وقيم وجماليات.

مبادئ العدالة، كما تقترحها هذه التأملات، هي: 1 – المساواة النسبية، بين المواطنات والمواطنين، لا المساواة المطلقة؛ المساواة النسبية هي مساواة أمام القانون ومساواة في الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومساواة في الالتزامات القانونية، وهي قبل ذلك مساواة في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق، ومساواة في الكرامة الوطنية. 2 – الحرية النسبية، لا المطلقة، لأن الحرية المطلقة هي عدم حرية مطلق. صفة النسبية للمساواة والحرية، هي التي تقضي بأن العدالة نسبية وتدريجية، وتراكمية، هي رفع ما يمكن رفعه من مظالم، وتقليص ما يمكن تقليصه من تفاوتات وحرمانات مادية ومعنوية، وهذه عملية مستمرة، بحكم استمرار الحياة وتغير الشروط واختلاف الظروف. 3 – تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع كافة، بلا استثناء ولا تمييز. هذا التكافؤ في الفرص قائم في الأساس على 4 – تكافؤ المعاني والقيم، أي تكافؤ اللغات والثقافات والعقائد الدينية والاتجاهات الفكرية والسياسية. 5 – تساوي الشروط، ولا سيما في الانتخابات والمباريات أو المسابقات. ويمكن تقسيم هذه المبادئ قسمين، مبادئ أساسية هي المساواة والحرية وتكافؤ المعاني والقيم، ومبدآن فرعيان هما تكافؤ الفرص وتساوي الشروط.

على هذه المبادئ يفترض أن ينشأ العقد الاجتماعي العادل، وأن يكتب الدستور؛ وعليها تنهض العدالة في توزيع الثروة والسلطة وعوامل الإنتاج والموارد الثقافية، وبها ينتصف المجتمع من نفسه للفئات الفقيرة والمهمشة والمحرومة، وعليها تتأسس المشاركة الحرة والمتساوية في الحياة العامة وفي حياة الدولة. وهذه، أي المشاركة، مشروطة بتمكن المواطنات والمواطنين كافة من التمتع بالحريات والحقوق والحياة الكريمة.

للمساواة والحرية، من بين مبادئ العدالة، طابع وجودي (أنطولوجي)، وأصل طبيعي؛ المساواة مؤسسة في الاشتراك في النوع – الجنس البشري، والحرية مرادفة للفوضى أو العشوائية السابقة على أي تشكل وأي انتظام، في الطبيعة. هاتان المساواة والحرية، في إهابهما الاجتماعي، المدني، عنصران متعارضان تعارض الوضعي والطبيعي؛ يتألف منهما تركيب فريد، يشبه تركيب الماء من الأوكسجين والهيدروجين، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر وبقاء الماء ماء؛ وإذا ما فصل أحدهما عن الآخر يصير الأوكسجين حارقًا والهيدروجين سامًا، تصير المساواة قطيعية غريزية والحرية فوضى. تلكم هي العدالة قبل أي شيء آخر. ما يلفت النظر هو تقاطع خصائص العدالة وخصائص المواطنة، ما يدعو إلى القول إن العدالة هي أساس المواطنة وأفقها التاريخي.

مطلب العدالة قسمة مشتركة بين مختلف الجماعات البشرية، وماثل في ثقافاتها، منذ انقسامها إلى حاكمين ومحكومين وأغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء وتابعين ومتبوعين، ولعل هذا المطلب كان العامل الخفي الذي يحرك التعارضات الاجتماعية. ولكنه كان مندرجًا في الرؤى الخلاصية والتصورات الأخروية، التي تهدهد آلام البشرية، وتحض على «الصبر الجميل». إذ كان تصور العدالة مرتبطًا بتصور كل جماعة للكون (كوزموس) ونظام الأشياء وقوانين الطبيعة أكثر من ارتباطه بالعالم المعيش. غير أن صوت العدالة كان يرتفع بين الحين والحين لدى من اعتقدوا أن «الإنسان مقياس جميع الأشياء، ما وجد منها وما لم يوجد بعد»، أو لدى الذين اعتقدوا أن الدين الذي يقر بتساوي البشر عند الله، يمكن أن يقر بتساويهم أمام القانون، إلى أن جاء عصر النهضة الأوروبية وعصر الأنوار، وانتقل مركز المعرفة ومصدر الحقيقة ومعنى العدالة من السماء إلى الأرض، ونشأت الإنسانيات أو العلوم الإنسانية وازدهرت.

الحقيقة الأولى والكلية المطردة، من منظور العدالة، هي الإنسان، الفرد الإنساني الحي، هنا- الآن. على لحن هذه الحقيقة مضت سمفونية النهضة والتنوير، فتبدّى من خلالها جمال العالم الأرضي وجدارته، لم يعد هذا العالم ظلً شاحبًا يلقيه النور الإلهي على جدار كهف. الإنسان هو المبتدأ والخبر، هو غاية في ذاته، لا يجوز أن يكون وسيلة لأي غاية أخرى أرضية كانت أم سماوية؛ العالم لم يخلق من أجل الإنسان، بل هو مصنوع من لحمه ودمه، كما قال “بيك دو لاميراندول” (1463-1494). وأضاف: «الشياطين التي كان يخافها إنسان العصور الوسطى ألقت بنفسها في الجحيم، ومعها الصليب الذي كان يبدو مكرسًا لحمايتها». أعلن ’لاميراندول‘ في خطابه عن «كرامة الإنسان» أن «الحيوانات تستمد من بطن أمها ما يلزمها؛ والأرواح العليا هي من البداية ما ستكونه إلى الأبد؛ أما أنت أيها الإنسان، فلك تطور، إنك تنمو وتنبسط حسب إرادتك الحرة، إنك تحمل في ذاتك بذور الحياة التي لا حصر لها»(105).

بصيرورة الطبيعة مصدرًا وحيدًا للمعرفة، والمجتمع مصدرًا وحيدًا للأخلاق، اقترنت العدالة بالعلمانية، البادئة بالاعتراف المبدئي والنهائي بتساوي البشر في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق، وترجمة هذه المساواة إلى تسامح ديني وحرية فكرية. يقوم رهان العلمانية، اليوم، على الصعيدين المعرفي والثقافي، على كيفية التوصل إلى معرفة أكثر اقترابًا من العالم المعيش، هنا- الآن، لكي لا نقول معرفة مطابقة للواقع، أولاً، وعلى كيفية نقل هذه المعرفة إلى المجتمع من طريق التربية والتعليم والمؤسسات الثقافية. ينعقد هذا الرهان على المعرفة العلمية، بثلاثة أبعادها: معرفة العالم الماكروي (الكون) ومعرفة العالم الميكروي (العالم ما دون الذري) ومعرفة عالم الإنسان الذي يتوسط العالمين الماكروي والميكروي، ولا يقتصر على كوكب الأرض، لأن الإنسان كائن ممكن على الدوام، عالمه عالم ممكن على الدوام.

هوامش:

(97). هذا مما لم يتنبه إليه ميشيل فوكو حين اتخذ من علاقات القوة مفهومًا مركزيًا للتفكر في السلطة والسياسة؛ فنحن لا نستطيع أن نخرج التنافس السلمي في الانتخابات، على سبيل المثال، ولا نستطيع أن نخرج المباريات والمسابقات من دائرة علاقات القوة المدنية، التي يحتل فيها رأس المال الاجتماعي والمعرفي والثقافي والرمزي مكانة مرموقة، إلى جانب رأس المال الاقتصادي والمالي. حجتنا في هذا أن أطياف رأس المال غر الاقتصادية والمالية تختفي أو تكاد تختفي في أوقات الحروب، وينتفي المضمون الأخلاقي العام، أي الإنساني لما يتبقى منها، لأن الحرب تطلق جميع الغرائز الحيوانية، ولا سيما الافتراس.

(98). مصدق حسن، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، (المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، 2005)، ص 7.

(99). الأمثل هو الحد الأوسط بين الحد الأعلى والحد الأدنى، في كل حالة على حدة.

(100). ليون تولستوي، آنا كارينين، المجلد الأول، ترجمة صياح الجهيم، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1998 ، ص 29 – 30 .

(101). جون استيوارت ميل، المنفعة، ترجمة شاهرلي حرار، المؤسسة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2012 ، ص 9.

(102). تعلمت مقولة «حرية الآخر أولاً» من الياس مرقص، إلى جانب كثير مما تعلمته منه، وجعلتها مبدأً، ثم عنوانًا لأول كتاب نشرته، مطلع تسعينيات القرن الماضي، «حرية الآخر»، وأضفت إليها فكرة الحقوق، وكلمة الأخرى. جذر هذه المقولة، كما فهمتها، أن كل فرد إنساني، هو أنا لنفسه/ـا وآخر- أخرى لغيره/ـا. وأن الآخر والأخرى يؤسسان ذات المتكلم/ـة، ويؤنسنانها، وهذا ما سميته العلاقة الموسَّطة بن الفرد والنوع- الجنس. يفرق كثيرون، وأنا منهم، بين البشرية والإنسانية؛ البشرية تحيل على النوع- الجنس، في طوره الأول، ما بعد الحيواني، والإنسانية تدل على النوع- الجنس في طوره الثاني، أو ما بعد البري وما فوقه.

(103). مصدق حسن، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، 2005 ، (مصدر سابق)، ص 12 .

(104). تأخرت المساواة بن النساء والرجال في الحريات والحقوق حتى الربع الأول من القرن العشرين وما بعده.

(105). من مقدمة الياس مرقص لكتاب إرنست بلوخ، «فلسفة عر النهضة»، دار الحقيقة، بيروت، 1980 ، ص 44.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة التاسعة: اللاعدالة أو التفاوت الاجتماعي

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.