( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة السابعة:

الوطن والمقدس

كتب مرسيا إلياد: «من الصعب أن نتصور كيف يمكن للنفس البشرية أن تتحرك دون الاقتناع بوجود شيء حقيقي، لا يمكن إنقاصه في هذا العالم، ومن الصعب التصور كيف يمكن للشعور أن يبدو بدون أن يضفي دلالةً على اندفاعات الإنسان وتجاربه. إن الشعور بعالم حقيقي وذي معنى مرتبطٌ صميميًا باكتشاف المقدس. بتجربة المقدس أدركت النفس البشرية الفارق بين ما يُكتشَف كما لو أنه حقيقي، قوي وغني وذي معنى، وبين ما هو مجرد من هذه الخصائص، أي المد العمائي والخطير للأشياء وظهوراتها واختفاءاتها الطارئة الفارغة من المعنى. باختصار المقدس هو عنصر في بنية الشعور، وليس مرحلة في تاريخ الشعور»(83).

ما يهمنا أن “التقديس عنصر في بنية الشعور”، بصرف النظر عن “اكتشاف المقدس” والتحفظ إزاءها؛ لنقل إن التقديس عنصر أساسي في بنية الشعور لدى إنسان الأزمنة الغابرة، الذي كانت حياته تجربة دينية خالصة، أو أقرب إلى تجربة دينية، كل شيء متصل بمقدس، أو بشيء مجعول مقدسًا، يستمد قيمته المعنوية من قداسته، لا من ذاته، وتتلاشى قيمته المادية أو تذوب في القداسة، فيغدو عالم القداسة والمقدسات هو العالم الحقيقي، الجوهري، أو الماهوي، المنظَّم تنظيمًا نهائيًا، بقوة مفارقة، قضت أن يكون الناس درجات، بعضهم أولياء بعض، وتغدو الحياة بلوى واختبارًا لمدى الطاعة والتسليم والصبر على المكاره. يقابله العالم (المادي) العابر والزائل. هذا مما يكشف معنى الوطن في الوعي الديني- المذهبي، حتى ليمكن القول إن الوطن التصوري والتاريخ التصوري مؤسسان في الرؤية الدينية، بل المذهبية، للعالم، التي تمتح من اللاشعور الفردي- الجمعي؛ فنحن لا نأخذ من العالم إلا ما وضعناه فيه، ولا نستعيد منه إلا ما نضعه فيه. هذا هو قوام الذات ومعنى الهوية.

لقد ظل التقديس والتدنيس ملازمَين لبنية الشعور وراسبين فيها، على مر العصور، حتى يومنا. فنحن لا نزال نقدِّس وندنِّس: الوطن مقدس، رموزه مقدسة وترابه مقدس. وهناك “الأرض المقدسة” لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين، و”العتبات المقدسة”، والمراقد المقدسة (القبور)، لدى المسلمين الشيعة، وأماكن مقدسة لدى هؤلاء ولدى غيرهم، وأزمنة مقدسة، كأزمنة البدايات والانبثاقات الكبرى، كميلاد المسيح وبعثة النبي محمد وما شاكلها، علاوة على الحيوانات المقدسة والأشجار المقدسة والنباتات المقدسة والماء المقدس، و”بيوت الله”، كناية عن الكُنُس والكنائس والمساجد والمعابد، وأضرحة الأولياء الصالحين.

في جميع الأحوال يُضمر التقديس علاقةً ما بين الإنسان والسماء، السماء ليست كونًا فيزيقيًا، بل كون رمزي من صنع الخيال، مسكون بالآلهة، علاقة الإنسان بالطبيعة والعالم الفيزيقي غائبة أو ثانوية في أحسن الأحوال، الإنسان- العقل مشدود إلى السماء بسلسلة تراتبية من الملائكة والأنبياء والرسل والكهان. ويُضمر علاقة بين الحقيقة/ الحقائق السماوية الخالدة وبين ظلالها العابرة والزائلة. المكان موحش وعدائي واعتباطي وخالٍ من المعنى والقيمة، ما لم تباركه السماء. تقديس الأمكنة والأزمنة هو الأساس الذي تقوم عليه، حتى اليوم، دلالات الوطن التصوري والوطن الحسي، والتاريخ التصوري والتاريخ الحسي. وهذا مما يكشف عن النسيج الديني العميق للأيديولوجيات، الدينية وغير الدينية، والنسيج الديني العميق للوعي “الوطني” والوعي “القومي”. النسيج الديني العميق للأيديولوجيات مجدول من خيوط أسطورية وسحرية وخرافية وعقلانية، تمنحه الأخيرة، أي الخيوط العقلانية، تماسكًا ظاهريًا ما دامت الجديلة مضفورة بقوة السلطة. فالأيديولوجيا، في جميع أحوالها، أداة سلطة أو سلطة مضادة، تتهافت وتنحل خيوطها حين تتغير قواعد السلطة، أو حين تنهار السلطة ويتغير نظام الحكم، كما حدث في غير مكان.

صيغة الأرض المقدسة و”الوطن المقدس” تذهب نحو التقديس أكثر مما تذهب نحو الأرض والوطن، فهي كصيغة “الماء المقدس”، الذي يكف عن كونه مؤلفًا من أوكسجين وهيدروجين، ويتحول، بين أيدي الكنهة وبطلسماتهم إلى مادة سحرية، بفعل المقدس الذي يتجلى فيه، فيصير عنصرًا من عالم مقدس، غير العالم الدنيوي المدنس. الصفة تأكل الموصوف، القداسة تأكل الأرض والوطن، وتهدر قيمة الإنسان، الذي ليس سوى عبد للمقدس، وتضحي به على مذبح القداسة. “المقدس يظهر دائمًا على أنه حقيقة من نظام آخر، غير الحقائق الطبيعية وغير نظام الطبيعة، وتستطيع اللغة أن تعبر بسذاجة عن المخيف أو العظيم أو الخيالي الغامض، بمصطلحات مستعارة من ميدان طبيعي أو من الحياة الروحية الدنيوية للإنسان”(84). المقدس هو اللادنيوي بإطلاق والميتافيزيقي بإطلاق، لذلك لا يعيِّن التقديس علاقة بين الإنسان والمكان- الزمان، بين الإنسان والوطن، بل علاقة بين الإنسان والمقدس فقط، تُترجم إلى علاقة تواصل بين مؤمنين وتفاصل مع غير المؤمنين. الرابطة الدينية هنا تسمو على جميع الروابط، وتتناقض على طول الخط مع الرابطة الاجتماعية والرابطة الإنسانية، هذا ربما هو سر مناهضة جماعات الإسلام السياسي، بصورة عامة، للدولة الوطنية، وسر عداوتهم للعلمانية والديمقراطية، والأسوأ من هذا وذاك أوهام الباحثين عن «الديمقراطية في الإسلام» والمراهنين على ديمقراطية جماعات الإسلام السياسي، تحت عنوان «ما بعد الإسلام السياسي»، ضاربين عرض الحائط بالتجارب المعيشة في غير مكان من «العالم الإسلامي».

تقاس الهوة الفاصلة بين التجربة الدينية والتجربة الدنيوية بمدى تطور إدراك الإنسان للفراغ أو المكان المقدس، والتكوين الطقوسي للمستقَر البشري، وتنظيم الفراغ، أي طريقة بناء المساكن والمعابد، والطقوس المرتبطة بالزراعة وصناعة الأدوات، التي تُؤوَّل تأويلاً سحريًا، ولا سيما التعدين، وإدراك مختلف أنواع التجربة الدينية للزمان، وعلاقات الإنسان المتدين بالطبيعة وعالم الأدوات، ومعنى التكريس وإضفاء قيمة روحية، (ربما أرواحية) على الوظائف الحيوية، كالطعام والشراب والجنس والعمل، والوقوف على الفروق الدقيقة بين حياة الناس في المدن وبين حياة الريفيين الفلاحين خاصة(85).

يمكن القول: إن التقديس يوحِّد المكان المقدس والزمان المقدس، إذ يضفي عليهما معًا طابعًا كونيًا ميتافيزيقيًا بالطبع. الأحداث لا تحدث، والأشياء لا تتشكل، والنبات لا ينمو، والنفوس لا تحيا، إلا في الزمن المقدس، مقترنة بنشوء الكون (النشكونية)، ومن هنا يهتم الناس، كل الناس، بتحيين اللحظات التدشينية، أو لحظات الخلق الأول، كالاحتفال بأعياد الميلاد. توحيد المكان والزمان متصل بمركزية الإنسان (الذكر) في الكون. المكان الذي تحتله أي جماعة، هو المكان المقدس، ومركز الكون، وما حوله عماء (كاوس) مسكون بالوحوش والأعداء والأرواح الشريرة وتسوده الفوضى والاعتباط، فلا بد من حماية موطن الجماعة وحماية ساكنيه بالبركات والنعم الإلهية، بوساطة السحرة والكنهة. وإلى يومنا، يمثل باب المسجد أو الكنيسة أو المعبد فاصلاً بين عالمين، بين مكانين وزمانين، ومعبرًا إلى العالم المقدس، وكذلك باب المنزل، الذي يفصل بين عالمين: خاص وعام. لنقل إن المكان المقدس هو المكان الخاص المتجانس، “وطن المؤمنين”، بالمذهب القويم، حسب المتكلمة والمتكلم، والزمان المقدس كذلك. من هنا يأتي ضمور العمومية، والنفور من الاختلاف، وضعف الشعور بسمو الرابطة الإنسانية والرابطة الاجتماعية (الوطنية)، ويأتي مع هذا كله التعصب والتطرف.

ليس في عالم الإنسان شيءٌ ليس موجودًا في الإنسان، (الفرد/ النوع)، قدراتٍ وفاعلياتٍ حيةً وممكنات أخلاقية وجمالية وذوقية. فلن يستعيد الإنسان ذاته الضائعة ما لم يستعد عالمه، الذي هُمِّش فيه، ونُبذ منه. وطن الإنسان هو الإنسان، (الفرد/ النوع)، ذاته مموضعًا؛ هو عالم الإنسان، الفرد/ النوع، الأعلامُ أعلامُه والرايات راياته والأناشيد أناشيده والرموز رموزه… إلخ، و”ليس في عالم الإنسان ما هو أغبى من الجنرالات (قل العسكر والعسس) والحدود”، حسب تعبير الشاعر الألماني هـاينـه. الإنسان ليس عبدًا لمجاري الأنهار وسلاسل الجبال وشواطئ البحار، حسب مأثور للفيلسوف الفرنسي، إرنست رينان، (1823– 1892)، فما بالكم بالحدود الوهمية و”حماة الديار”! تبًا للجنرالات، وتبًا للحدود والأسلاك الشائكة والألغام وأجهزة المراقبة و”حماة الديار”.

الوطن نظيمة إيكولوجية مركزها الإنسان:

في ضوء ما تقدم، ثمة قيمة معرفية وقيمة عملية كبيرة لاعتبار الوطن نظيمة(86) إيكولوجية مركزها الإنسان (بيئية، بالمعنى الواسع والتضمُّني والترابطي والديناميكي للبيئة)، وليس من مركزية أخرى واقعية وغير جبرية سوى هذه المركزية، على اعتبار الفرد الإنساني نفسه، الرجل والمرأة، نظيمة إيكولوجية، لا تعيش ولا تنمو إلا في إطار نظيمة/ نظائم أوسع فأوسع، حسب نظرية الأنظمة(87). لقد اتسع مفهوم البيئة مؤخرًا واكتسب دلالات جديدة، فصرنا نتحدث عن بيئة اجتماعية وبيئة ثقافية وبيئة سياسية وأخلاقية، ومناخ سياسي أو ثقافي… إلخ. مفهوم النظيمة أو المنظومة الإيكولوجية يفسر معنى العلاقة المركَّبة والمعقَّدة بين الإنسان والمكان- الزمان، وبين الإنسان والإنسان.

من خصائص هذه النظيمة/ النظائم أنها، كالإنسان نفسه، نظيمة ديناميكية، ذاتية التشكل، وذاتية الاشتغال وذاتية التنظيم وذاتية التعديل والترميم، وقابلة للتحسن باطراد، وقابلة لاستخراج ما تنطوي عليه من ممكنات وثروات مادية وأخلاقية وجمالية؛ فكما يكون الناس تكون أوطانهم، والعكس صحيح، لا “كما تكونوا يـولَّ عليكم” أو عكسها.

هكذا، وهكذا فقط، نكون قد توصلنا إلى حقيقة ارتباط وطن بشعب، بفعل المواطنة المتساوية، بما هي إنتاج وطن مشترك، وارتباط شعب بوطن ارتباطًا وجوديًا، لا سببيًا فقط؛ ونكون قد توصلنا إلى انبثاق السياسي من الوجودي (علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقتهما المشتركة بالطبيعة) والبيئي (علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية والمعرفية والأخلاقية والجمالية)، أو انبثاق الدولة من المجتمع المدني، وانبثاق السلطة من الشعب.

الوطن والشعب مفهومان متشارطان في الوجود، وجود كل منهما شرط لازم لوجود الآخر، وانتفاء أي منهما هو انتفاء الآخر بالضرورة. ولما كانت السلطة السياسية، اللاشخصية، لا تنبثق إلا من الشعب، أي من العلاقات الاجتماعية، وقد ارتقت إلى علاقات سياسية، تختفي فيها تعيينات الأفراد وخصائصهم الشخصية وانتماءاتهم الفرعية كافة، فإن الدولة لا تنبثق إلا من الوطن. فحين ينسب أحدنا نفسه إلى سوريا، مثلاً، إنما ينسبها إلى الوطن والشعب والدولة، في الوقت نفسه، لكأن هذه المفاهيم الثلاثة مفهوم واحد، وهذه الحقائق الثلاثة حقيقة واحدة، أو ثلاثة وجوه لحقيقة واحدة.

ونكون قد برهنَّا على أن التواصل وما يستوجبه من ثقة وتعاون وتشارك حر وعلاقات أفقية وشبكية قوامها الندية والتكافؤ، ولا سيما التكافؤ بين النساء والرجال، هو ما يحدد معنى الانتماء ومضمون الهوية، هوية الفرد والجماعة وهوية الأمة، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، التفاصل شر مطلق، ومولد لمختلف الشرور. ونكون قد بينَّا أن التواصل هو قوام المواطنة المتساوية، المنتجة للحقائق المادية واللامادية، والمولِّدة للممكنات الأخلاقية المكنونة في الأفراد والأسر والجماعات وفي المجتمع كله، والناتجة من قابلية التحسن الذاتي والقدرة على تحسين العالم، وتحسين شروط الحياة الإنسانية. ولم يكن عبثًا افتراضنا أن كيفية إدراكنا للمكان- الزمان تعيّن كيفية إدراكنا لمعنى الوطن.

الوطن عالم أخلاقي، مكان مؤنسن- زمان مؤنسن، طبيعة مؤنسنة، المكان والزمان نسيجه، مثلما هما نسيج الإنسان ذاته. الوجود عامةً، ووجود الإنسان خاصةً منسوج من المكان والزمان؛ هنا بالضبط تتأكد وحدة المكان والزمان، التي كشف عنها ألبرت أينشتاين، بما هي وحدة جدلية، ديالكتية، في تقديرنا، من دونها لا يكون نمو، ولا يكون تحسن ذاتي للإنسان فردًا وجماعة وشعبًا وأمة، ولا يكون نكوص وتقهقر أيضًا. الوطن عالم أخلاقي لكائنات أخلاقية عاقلة، وغائية، تتفق كلها على غاية مشتركة هي السعادة.

الإنسانية ليست شيئًا مضافًا إلى الطبيعة من خارجها، بل شيء ناتج منها، ومتطور عنها (الداروينية مفيدة جزئيًا في هذا السياق). الإنسان كائن حي طبيعي، يمتاز بقدرته على التحسن الذاتي، وتغيير أشكال الطبيعة، وهاتان متشارطتان، ويمتاز قبل ذلك بكونه خالقًا مبدعًا وصانعًا وبستانيًا للعالم، عاقلاً وأخلاقيًا، بالتلازم الضروري بين العقل والأخلاق. الإنسان ابن الطبيعة، قبل أن يصير ابن المجتمع، من دون أن يكف عن كونه ابن الطبيعة، لكن المجتمع ابن الإنسان، ابن التاريخ، بما هو تاريخ الإنسان، مع عنصر طبيعي غير مرفوع، ولا يمكن رفعه. من هنا تأتي أهمية الإيكولوجيا والنظائم الإيكولوجية، أو المنظومات، على اعتبار الطبيعة نفسها عامل تنظيم. المرض والجنون والاضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية كلها تشهد على هذا.

ثورات الربيع العربي، في مغزاها الأعمق، هي نهوض المهمشات والمهمشين لاستعادة المكان- الزمان، الذي جعلوه وآباؤهم وأجدادُهم وطنًا، ونُبذوا منه، واستعادة ذواتهم التي هدرها الاستبداد والتسلط، وذلك باستعادة الفضاء العام، لا الساحات والشوارع والحدائق والميادين والملاعب، فقط، بل المجتمع والدولة، إعادة المجتمع إلى اجتماعيته وكليته، والدولة إلى عموميتها، أي وطنيتها، لأن العمومية عماد إنسانيتهم. كل إنسان، ذكر و/ أو أنثى هو كائن كلي، فرد وإنسان، فرد ونوع. الثائرات والثائرون أردّنَ وأرادوا، استعادة ذواتهم، التي شكَّلها المكان- الزمان، لا ذواتهم الفردية فقط، بل ذواتهم الإنسانية- الاجتماعية العامة، عموميتهم، حياتهم النوعية، العامة، إنسانيتهم الفعلية واجتماعيتهم الفعلية.

لذلك، سنغامر بالقول: إن التوسطات القائمة في مجتمعنا: الأسرة التقليدية والعائلة الممتدة والعشيرة والإثنية والقومية العنصرية والطائفة المذهبية والحزب العقائدي واستطالاته الجماهيرية، أي القطيعية، التي تحول دون تعرُّف الإنسان إلى ذاته إنسانًا وكائنًا كليًا حرًا ومستقلً، وشخصًا فريدًا، لا التوسطات الناتجة من تقسيم العمل، في المجتمع الحديث، هي نفسها التي تحول بين الإنسان وبين الوطن، وتحول دون صيرورته مواطِنةً أو مواطنًا. (الإنسان ذكر وأنثى). مفهوم المواطن والمواطِنة من طبيعة مفهوم الوطن نفسه، ومن طبيعة مفهوم الدولة نفسه. مثلما المواطِنة ليست الشخص الطبيعي، فلانة السمراء أو البيضاء أو الشقراء الممشوقة القوام، والمواطن ليس الشخص الطبيعي، فلان الأسمر أو الأبيض المفتول العضلات، الوطن ليس المكان الطبيعي (الامتداد)، والدولة ليست شخصًا طبيعيًا، يمكن أن تنسب إليها صفات الشخص الطبيعي، كالتي تنسب إلى الله والملك والسلطان والرفيق القائد، بل هي شخص معنوي أو اعتباري، تجريد لكلية المجتمع المدني وتجريد لكلية كل فرد من أفراده، وإلا لا تكون دولة، بل مجرد نظام حكم، أو نظام تسلط وإرغام.

نبذ الأفراد إناثًا وذكورًا من المجال العام، أو الحياة العامة، التي وصفها ماركس بالحياة النوعية، والحياة الأخلاقية، هو نبذهم من المجتمع والدولة، ومن ثم، نبذهم من الوطن، وحرمانهم من المشاركة الطوعية في الحياة العامة، وفي حياة الدولة، أي حرمانهم من المواطنة وما تعينه من حريات وحقوق، إذ المواطنة مشاركة طوعية وثقة متبادلة وتعاون مثمر وتبادل للأفكار والتصورات والمنافع المادية وتداول للخيرات الاجتماعية. هذا النبذ نتيجة من نتائج احتكار الوطن والوطنية، وإغلاق دائرة الاغتراب. والأدهى من ذلك نبذ جماعات برمتها من المجال العام بتطويبه للأكثرية، الأغلبية، من الغلبة والقهر، دينية كانت الأغلبية أم مذهبية أم إثنية. ثمة فقهاء ديمقراطيون، من ديمقراطيي صندوق الاقتراع، في سوريا، لا يقبلون بأقل من كون الإسلام السني دينًا عامًا، في سوريا، له ملء الحق في حيازة السيادة، علاوة على السياسة.

يقول يوسف سلامة: المكان يتحول إلى وطن «عندما يفرض روح شعب ما إمكاناته فيه بمرور الزمن، ويترك هذا الروح، من ثم، آثارًا باقية له في صميم هذا المكان. وما هذه الآثار الباقية والمتصلة في المكان التي تُنتج فيه عبر الزمان إلا الهوية العميقة، التي يترجم عنها هذا الشعب أو ذاك عندما يقضي على عزلة المكان وتجرده ولا مبالاته.(88)»يتغاضى الصديق سلامة عن حقيقة أن أي شعب لا يستطيع أن يفرض على «المكان» ما لا يتفق وطبيعة المكان نفسه، فللمكان مَكره، كمكر التاريخ ومكر الله، كما يتغاضى عن حقيقة أن الروح الباقية والمتصلة في المكان المعمور (على افتراض إمكانية الاتصال أو الاستمرار) ليست روح أي شعب، بل هي الروح الإنساني العام المتعين في أفراد مختلفين ومختلفات، وجماعات مختلفة و «شعوب» مختلفة لم يموضعوا ذواتهم، في المكان- الزمان بأي صفة غير الصفة الإنسانية. الذين «فرضوا روحهم» على المكان المسمى سوريا، منذ آلاف السنين أو مئاتها ليسوا العرب، وليسوا المسلمين، وليسوا المسيحيين، وليسوا الرومان واليونان فأي «هوية عميقة» تلك التي يترجم عنها المكان المعمور، وهل ثمة هوية أعمق غورًا وأوسع مدى من الهوية البشرية، وعلامَ ينطوي غموض «الهوية العميقة» و «هويتنا العميقة»؟ وإلى ذلك، إن فكرة «الاتصال» أو الاستمرار والهوية العميقة تنفي «الروح الوطنية» عن الأماكن الحديثة الإعمار (المدن الحديثة)، الوطن ليس مستقلً عن المتوطنين/ـات فيه، هنا- الآن، وليس وطن الأسلاف، الذين كانوا، وكانت هذه الأرض وطنهم، إلا إذا كنا إزاء المكان الديكارتي المطلق والمستقل عن الزمان.

المواطنة، هنا- الآن، هي التي تحدد الهوية العميقة أو الجذرية، لا العكس؛ الهوية العميقة زمكانية أنطولوجيًا، وهذا جدير بأن تُراجع «الهويات القاتلة» عليه، لأن الزمكانية هنا ترادف النوعية، فتكون الهوية العميقة هي الانتماء الجذري للنوع البشري، والانتماء الجذري للعالم. الاجتماعي- السياسي، عندنا، ليس ترجمة لما هو أنطولوجي، بسبب الاغتراب وعلاقات القوة. «الهوية الحية هي رابطة الـ هو مع الكون، مع العالم، مع الإنسان والتاريخ، كتقدم وكمسائل، رابطة محددة دائمًا ومعينَّة ومفتوحة على اللانهاية. هكذا الهوية الفردية المليئة حقًا لشخص، لشعب، لأمة، لحزب، لطبقة، لجماعة حية، لبشرية بالكامل. وعلى هذا الأساس الهوية توجُّه، نزوع إلى مستقبل ممكن وواجب، الهوية بالمعنى الآخر تجريد ميت، لا هوية»(89).

الوطنية بنية علائقية:

قد لا تفهم الوطنية، بجميع دلالاتها ومن جميع وجوهها المشار إلى أهمها، إلا بالنظر إليها على أنها جملة علائقية، أو بنية علائقية مؤسسة على المواطنة. فقد أُشيرَ إلى أن الانتماء علاقة موجبة، تحمل سلبها في داخلها، هي علاقة فرد بفرد أو أفراد من الإناث والذكور أو علاقة فرد بنوع أو علاقة فرد بجماعة ومجتمع، أو علاقة جزء بكل وخاص بعام، أو علاقة بالمكان- الزمان… إلخ، هذه كلها علاقات قد ترقى إلى تذاوت، في إطار المجتمع، وعلاقات تبادل، في إطار البيئة الطبيعية. كل علاقة من هذه العلاقات تنفك إلى علاقتين متراجحتين: جذب ونبذ، أو محبة ونفور، أو تواصل وتفاصل، وتنفك إلى أربع علاقات هي تأثر وتأثير متبادلان إذا كانت علاقة شخص بشخص كل منها يؤثر ويتأثر، وإلى متوالية هندسية من علاقات مزدوجة- (تأثر وتأثير)- حين تكون علاقة شخص بعدة أشخاص. فإن هذه العلاقات كلها وما ينجم عن كل واحدة منها، تؤلف شبكة من علاقات توافق/ تعارض، أو جذب ونبذ معقدة أشد ما يكون التعقيد، ولا سيما حين تضاف إليها علاقات التفاعل مع البيئة الطبيعية، هذه الشبكة كلها وما تعينه من انتظامات هي الوطنية. هذه الشبكة اللامحدودة من العلاقات لا يمكن التعبير عنها، بالدقة اللازمة، إلا رياضيًا، فهي، بصفتها علاقات تأثير وتأثر، علاقات ديالكتية، تتغير شكلً ومضمونًا بتغير الأفراد، الذين ينسجونها، ونموهم عضويًا ومعرفيًا وأخلاقيًا. النمو الأخلاقي دومًا هو نمو اجتماعي- اقتصادي وسياسي وثقافي. المهم في الأمر أن هذه الشبكة الموارة هي شبكة علاقات فعل وانفعال، أو انفعال وفعل، والوطنية في حقيقتها لا تزيد على ذلك. أجل، الوطنية فعل وانفعال، أو لا تكون سوى مجرد انتماء بارد وهامد، يشار إليه في ثقافتنا الكلاسيكية بأنه شعور بالانتماء، مع أن الشعور متغير وعابر. ثقافتنا فقيرة جدًا في موضوع المواطنة والوطن والوطنية. مساحة المواطنة والوطن والوطنية في ثقافتنا مساحة فارغة، أو صحراء جافة، تحيل على صحراء دماغية جافة، بالمعنى الحرفي للصحراء الدماغية.

كتبت يمنى طريف الخولي: “إذا كان المنطق الأرسطي هو منطق الحمل، الذي لا يعرف إلا القضية الحملية، فإن المنطق الرياضي الحديث هو منطق العلاقة، والقضية فيه قد تكون لزومية شرطية أو انفصالية أو عطفية أو تركيبية من هذا وذاك. والحق أن منطق العلاقة هذا يُعدُّ من أعظم إنجازات الفلسفة المعاصرة، فقد جعل من الممكن صياغة مشكلات قديمة بطريقة جديدة، وكان له دوره العظيم في إثراء الفكر الفلسفي المعاصر وتطوير الرياضيات البحتة. والذي يهمنا فيه أنه يتسق مع النظر إلى الكون على النحو الذي ينظر به العلم الحديث إلى الكون، أي بوصفه تعدديًا لا واحديًا”(90). منطق العلاقة الموصوف هنا يمت إلى الديالكتيك بأوثق الصلات، إن لم يكن هو الديالكتيك معبرًا عنه رياضيًا. فالتذاوت، في موضوعنا، نتاج علاقات جدلية، ديالكتية، بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب؛ هذه العلاقات اللامحدودة، والتي تحمل إمكانات لا متناهية، هي التي تنسج الوجود الاجتماعي والوجود الإنساني عامة، شاقولية كانت العلاقات وتراتبية أم أفقية وشبكة. هذه العلاقات الجدلية، علاقات التبادل والتفاعل والتواصل والتذاوت ونقائضها تندرج كلها في ما نسميه “الديالكتيك الاجتماعي – الإنساني”، انطلاقًا من افتراض أن الاختلاف الذي يولد التعارض بين الأفراد والجماعات والطبقات والدول هو أحد أشكال تعين الحرية في الضرورة والضرورات كافة، إن لم يكن هو الحرية متعيِّنة. ومن ثم فإن الديالكتيك الاجتماعي- الإنساني هو منطق الحرية، الذي يناظر منطق العشوائية في العالم الفيزيقي. فالعلاقات اللامحدودة وممكناتها اللامتناهية المشار إليها ونقائضها تتناظر على قطبي الحرية والضرورة؛ من الحرية تتشكل انتظامات لا حصر لها.

كل علاقة بين شخصين أو جماعتين أو شعبين تعيِّن فروقًا، وكل فرق يعين تعارضًا، فإذا ما نظرنا إلى هذه العلاقة المفردة في إطار الشبكات اللامحدودة التي يمكن أن تندرج فيها، فتتأثر وتؤثر، تأثرًا تراكميًا وتأثيرًا تراكميًا، وتناقضيًا في الوقت نفسه، وتنتج منها علاقات جديدة وأفعال جديدة، وهكذا، إضافة إلى العوامل التكنولوجية يغدو من العسير التعبير عنها وعما تنتجه إلا بلغة رياضية. ربما كان هذا ما سماه أدغار موران “علم التعقيد”، الذي غدا ضروريًا لدراسة المجتمعات الحديثة وبناها المركبة.

المنطق الرياضي، في الفلسفة، بصفتها أقل تجريدًا من الرياضيات، ينظر إلى العلاقة على أنها شكل ذو محتوى، تدل على وحدة الفعل والفاعل والمفعول وما ينتج من فعل الأول وانفعال الثاني، أو العكس، لأن طرفي العلاقة فاعلان ومنفعلان، في الوقت نفسه، ومنخرطان في الفعل نفسه، لا مجرد رابطة صورية، وعلى أنها علاقة تضمُّنية منتجة واقعيًا، لا شكليًا فقط، كالعلاقة السببية وما في حكمها في المنطق الصوري، وهذا هو الأهم. ولذلك افترضنا أن المواطنة علاقة تضمنية منتجة للوطن. المواطِن/ـة يشكل الوطن أو تشكله؛ والوطن يشكل المواطِن والمواطِنة. المواطِن/ـة، كالمهندس/ـة يقوم أو تقوم بتشكيل الفراغ، مستفيداً/ةً من مزايا الفراغ ذاته، الفراغ فاعل ومنفعل. الفراغ، هنا، ليس فارغًا، ليس خاويًا، بل صامت، يظل كذلك حتى نجعله يتكلم بلغته، ويستجيب للغتنا وغيرها من اللغات الإنسانية، عندما تكون، وبقدر ما تكون، لغة فعل وإنتاج وإبداع وابتكار، لا لغة محاكاة واتباع وتقليد أعمى وبلاغة جوفاء وذاكرة مريضة. تكون الأوطان والمجتمعات والدول، كما يكون ناسها، فاعلات وفاعلين أو هامدات وهامدين، إلا القلة، من هؤلاء وأولئك، أو من شُلَّت فاعليتهم؛ ويكون الناس كما تكون أوطانهم ومجتمعاتهم ودولهم.

يرى علماء الفيزياء أن عالم الإنسان يحتل موقعًا وسطًا بين عالم الإلكترونات وعالم المجرَّات، ولا يشغل إلا جزءًا بسيطًا من المدى الشامل بين هذين العالمين، العالم اللامتناهي في الكبر والعالم اللامتناهي في الصغر. وقد بينت الدراسات أن ظواهر عالم الإلكترونات ليست نسخة مكررة ومصغرة من ظواهر العالم ذي المقاييس البشرية أو من عالم المجرات. أي إننا إزاء ثلاثة عوالم مختلفة، إذا انتقلنا من أحدها إلى الآخر تبدو قوانين الطبيعة، لأول وهلة، قد تغيرت، لا في التفاصيل فقط، ولكن في الجوهر الكلي. ولكن إذا أمعنا في الفحص سنجد أن قوانين الكون واحدة، تسري كلها على العوالم الثلاثة، ولكنَّ لبعضها أهميةً أكبر في هذا العالم أو ذاك، أي إن بعضها يمكن أن يكون أساسيًا في أحدها وثانويًا في آخر، وأن ما يبدو تغايرًا في الظاهر مجردُ وهم(91).

توسط عالم الإنسان بين عالمين: عالم ماكروي متناه في الكبر، وعالم ميكروي متناه في الصغر، يحتم على المعرفة أن تتجه إلى العالمين كليهما، لتتوصل إلى فهم عالم الإنسان، ما دامت قوانين الكون تسري في العوالم الثلاثة. “ثمة متسع في الأعماق”، قد لا يقل اتساعًا عن عالم المجرات. وقد لا تقل وحدة الزمان والمكان وضوحًا في الأعماق عنها في العالم الخارجي الفسيح، حيث كشف عنها آينشتاين. فقد يذهب بنا الظن إلى أن وحدة الزمان والمكان تعبير آخر عن الطبيعة المزدوجة للمادة، نعني الطبيعة الموجيَّة والطبيعة الجسيمية، وإمكان تحول إحداهما إلى الأخرى.

قد يفيدنا هذا في إعادة تعريف الوطن، باعتباره وحدة الزمان والمكان، وإعادة تعريف التاريخ، باستعمال مفاهيم الكون (مصدر الفعل كان- يكون) والصَّيْر (مصدر الفعل صار- يصير) والشكل والتشكُّل، والنفي ونفي النفي، ليفيد معنى سجل التجارب الإنسانية، هنا- الآن، حسب المتكلمة والمتكلم، ولكي يكون التاريخ تاريخ أوطان وتاريخ شعوب، لا تاريخ العرب ولا تاريخ المسلمين، ولا التاريخ الأوروبي ولا تاريخ الأوروبيين أو غير ذلك، ولا تاريخ الملوك والسلاطين أولاً وأساسًا.

في علم النفس البرغسوني، يُفسح الزمان الممتلئ، العميق، المتواصل، الغني، مكانًا للجوهر الروحي. وفي أي من الظروف لا تستطيع النفس أن تنفصل عن الزمان: فهي دائمًا، شأن كل سعداء العالم، مملوكة، لأنها تملك. وربما يكون التوقف عن الجريان معناه التوقف عن الوجود؛ فحين نغادر قطار العالم نغادر الحياة. التجمد معناه الموت”(92).

“الزمان حي والحياة زمانية”(93)، بل زمكانية؛ هذا يضع وحدة الكينونة والصيرورة؛ ولكن هل الوجود الفعلي شيء آخر سوى صيرورة، وهل الكينونة شيء آخر سوى لحظة من لحظات الصيرورة، مثلما الإيجابية الوضعية لحظة من لحظات الديالكتيك؟ الصيرورة إمكانات غير قابلة للنفاد، إمكانات لا متناهية، ولكنها محدودة بحدود طبيعة الكائن، هنا الإنسان، وبطبيعة الكون، هنا، الزمكان.

الوطن والمواطنة والوطنية علاقة/ علاقات، ذات محتوى اجتماعي- اقتصادي وثقافي وسياسيي وأخلاقي، لا يمكن تبيُّنها، على حقيقتها، إلا في ضوء منطق العلاقة، ولا يمكن الحكم فيها أو عليها إلا وفق معايير إنسانية، عبرت عنها منظومة حقوق الإنسان. كما لا يمكن تبين هذه العلاقات، على حقيقتها، إلا بحلول متصل الزمان والمكان، الذي ينسج الكليات العينية، والنظائم الإيكولوجية، محل الجواهر أو الماهيات، كالمكان المجرد، المنفصل عن الزمان، والزمان المجرد المنفصل عن المكان، الحاملين معاني الأزلية والسرمدية والأبدية ومعنى “الخلود”، ومحل العصبيات- الهويات القاتلة، أو الماهيات العرقية والإثنية والقومية والدينية والمذهبية، ومحل الأسوار والمتاريس. الكليات العينية، المشار إليها هنا هي الأشياء والظواهر المادية، والأفراد والتنظيمات الاجتماعية والمؤسسات الخاصة والعامة والنظم السياسية، وهذا هو معنى التعدد المشار إليه، نعني التعدد مع الاختلاف، وإلا نكون بإزاء ما يسميه هيغل اللانهاية الفاسدة: (شخص + شخص + شخص… = 1 + 1 + 1.. إلى ما لانهاية) وإزاء رؤية إحصائية مجردة، لا ترى في أفراد المجتمع وأعضاء الدولة سوى أعداد وأرقام. الكليات العينية المختلفة أشد ما يكون الاختلاف تحمل كل منها سلبَها أو نفيَها في ذاتها، وترتبط بعلاقات جذب ونبذ فيما بينها. تجدر الملاحظة أن الاختلاف لا ينفي وجود تشابهات وتشاكلات وتماكلات (تماثل في الأشكال) وتكاملات وتناظرات بين الأشياء والأفراد والجماعات والتنظيمات والمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن الاختلاف والتعدد والتنوع من عمل الطبيعة، أما التشابه والتماثل والتوحيد والتصنيف فمن عمل الذهن، قل من عمل الطبيعة الحساسة والعاقلة.

الوطنية بين الدولة القومية والدولة الديمقراطية:

التفريق بين الدولة القومية، باعتبار تاريخ ميلادها، كما تقدم، وبين الدولة الديمقراطية، على الرغم من اختلاجاتها القومية، يجيز لنا اعتبار المواطَنة علاقة بالدولة، في الحالة الأولى، وعلاقة بالوطن في الحالة الثانية. على أساس الحالة الثانية، أي علاقة المواطِنة والمواطن بالوطن، لا بالدولة، يمكن القول إن المواطَنة منجز ديمقراطي، في الدول الديمقراطية والمجتمعات الديمقراطية، وأفق ديمقراطي في الدول القومية، التي لم تنجز الانتقال إلى الديمقراطية، ونخشى أنها مجرد «أمل» وتطلع وتوق، في المجتمعات المتأخرة، التي لم تعش تجربة الدولة كالمجتمع السوري. المواطنة في الدولة القومية أو الدولة الوطنية الحديثة، تحت الحكم الملكي المطلق، كانت ملتبسة برواسب الرعوية، بل برواسب العبودية والرق، وإعادة إنتاجهما في العبودية الخفية، أي استغلال قوة العمل الاجتماعي، وسلب فائض القيمة، واضطهاد النساء واستغلالهن. وكانت ثورات 1848 التي وصفت بربيع الشعوب، بداية تحول ديمقراطي في أوروبا، تسارعت وتيرته بعد الحرب العالمية الثانية.

منذ نشأت الدولة السياسية الحديثة وصفت بأنها دولة قومية، ثم صارت اليوم دولة ديمقراطية، أعادت إنتاج الوطنية وجعلتها وطنية ديمقراطية. هذا الوصف يعني أن الدولة صارت تعبيرًا عن كلية المجتمع، أو هي تجريد المجتمع المدني وتجريد كل فرد من أفراده، وتحديد ذاتي للشعب، وشكل سياسي للوجود الاجتماعي، بكل ما ينطوي عليه هذا الوجود من تنوع وتعدد واختلاف وتعارض. ومن ثم إن الوطنية صارت صفة للدولة (منظورًا إليها من الخارج)، وتحديد ذاتي لمواطناتها ومواطنيها (معرَّفين ومعرَّفات من الخارج أيضًا، بانتمائهم وانتمائهن إليها). ولم يكن ممكنًا، وليس ممكنًا أن تكون دولة وطنية، لولا طابع الكلية والعمومية في الصفة والموصوف. الصفة في العربية، وفي غيرها من لغات بني آدم تابعة للموصوف في جميع أحواله، وهي تحديد وتعيين، وكل تحديد أو تعيين هو نفي أولاً وتقليص ثانيًا: نفي لما كانت عليه «الدولة»، ونفي لما هي عليه، ونفي لكل ما يناقض كليتها وعموميتها؛ وتقليص لكلية الكائن الإنساني وكونيته، فمواطنو دولة بعينها متماثلون مع غيرهم من مواطني الدول الأخرى في الحيثية الإنسانية، وهي حيثية حاكمة من المبدأ والمنطلق؛ وكل صفة هي تقليص للموصوف الذي لا يُستنفَد في صفة واحدة أو في عدة صفات من صفاته؛ فالموصوف لا يُعرَف بتمامه إلا بجميع صفاته وحدوده وتعييناته. ما يعنينا هنا هو كون الوطنية صفة للدولة وتحديدًا ذاتيًا لمواطناتها ومواطنيها، وليست حكم قيمة على هذا المواطن أو ذاك أو على هذه الفئة الاجتماعية أو تلك أو على هذا الاتجاه السياسي أو ذاك، كما هو شائع عندنا. وليست مجرد «شعور، وطني أو قومي»، أو شعور بالانتماء إلى قوم أو مكان، يختلف من شخص إلى آخر.

ولكن، الأهم في هذا السياق، أن الكائن الإنساني، ذكرًا وأنثى، أسمى من الدولة وأهمُّ منها، لأنه هو أو هي غاية الدولة؛ غاية الدولة هي أمن مواطناتها ومواطنيها ورفاهيتهم وسعادتهم، والغاية أسمى من الوسيلة. الدولة، من هذه الزاوية، تُقوَّم بوظائفها الاجتماعية- الإنسانية، وفي مقدمها حماية حياة الأفراد وأمنهم، وصون حرياتهم وحقوقهم، وتوفير الشروط اللازمة لرفاهيتهم، بلا استثناء ولا تمييز. ومن هنا، يكون انتهاك حرية فرد واحد أو عدد من الأفراد انتهاكًا للحرية، والاعتداء على حقوقه أو حقوقهم اعتداء على الحقوق، وإلا فلا مواطنة ولا من يحزنون.

الوطنية، على الصعيد القانوني، ترادف «الجنسية»، فجميع الذين يحملون جنسية دولة معينة هم مواطنوها ومواطناتها، بغض النظر عن انتماءاتهم/ــن الإثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الدينية أو المذهبية، ناهيكم عن العشائرية والجهوية وما إليها، وبغض النظر عن اتجاهاتهم/ــن وميولهم/ــن الفكرية والأيديولوجية والسياسية. ويمكن القول إن الوطنية هي التحديد السياسي الأخير لمواطن أو مواطنة دولة ما، وهو تحديد لا ينفي عن المواطن المعني والمواطنة المعنية انتماءه أو انتماءها الإثني أو اللغوي أو الديني أو المذهبي، ولكنه ينفي أن يكون هذا الانتماء ما قبل الوطني هو ما يحدد علاقته بالدولة، ويعيِّن، من ثم، حقوقه، التي هي واجبات الدولة، وواجباته، بما هي حقوق الدولة وحقوق المجتمع.

حقيقة الدولة هي الديمقراطية، من ديموس، الشعب؛ الشعب، في علاقته الجدلية الجذرية بالوطن، أنطولوجيًا واجتماعيًا- اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وعلاقة الوطن الجدلية الجذرية به، هو حقيقة الدولة، فحين تنظر أي جماعة إثنية أو مذهبية إلى الدولة بمنظارها الإثني أو المذهبي، وتريدها أن تكون إثنية أو مذهبية، على صورتها ومثالها، تفرض على الدولة أن تنظر إليها بالمنظار نفسه. وكذلك الدولة، التي تنظر إلى الأفراد والجماعات بصفاتهم الإثنية أو المذهبية، تفرض على الأفراد والجماعات أن ينظروا إليها ويتعاملوا معها بالمنظار نفسه والأسلوب نفسه. تلكم هي العقبة الرئيسة، التي تحول دون تشكل دولة وطنية أو دولة مواطنة متساوية. الحالات السورية والعراقية واللبنانية، ومثيلاتها نماذج واضحة لمصاعب الانتقال من الرعوية إلى المواطنة، أي من اللادولة، إلى الدولة القومية، بالمعنى الحديث للكلمة، ثم إلى الدولة الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي.

ينتج من ذلك أن الوطنية علاقة بين الفرد (المواطن أو المواطنة) وبين الدولة، بمفهومها القانوني (أرض وشعب وسلطة عامة)، علاقة ذات مضامين اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وحقوقية وأخلاقية، ينسجها التاريخ؛ تتعيَّن، بموجبها حرية الفرد وحقوقه وواجباته الأخلاقية والتزاماته القانونية وواجباته الأخلاقية. تمتاز هذه العلاقة بالميزات الآتية:

1 – بأنها علاقة غير مباشرة، بل هي علاقة موسَّطة بتنظيمات المجتمع المدني ومؤسساته، الناتجة من التقسيم الاجتماعي للعمل ومن أشكال النشاط الاجتماعي والإنساني.

2 – وبأنها علاقة غير شخصية، كالعلاقات المتبادلة بين الأفراد في المجتمع المدني.

3 – وهي علاقة دائمة ومنتظمة ومتجددة، بدوام حديها: المواطن/ــة والدولة، يتحدد محتواها بطبيعة الدولة وملكة التحسن الذاتي في الأفراد والجماعات.

4 – وهي علاقة تعاقدية، محكومة بشروط العقد الذي أنشأها أو الذي ينشئها، أي بالدستور، الذي يُستفتَى فيه جميع المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة.

5 – ومن ثم، هي علاقة مؤسسة على حرية الإرادة، أو على الاختيار الحر والمشاركة الطوعية والقبول الصريح أو الضمني، الذي يتجلى في الاستفتاء على الدستور وانتخاب الهيئة التشريعية، والسلطات المحلية. فهي، من ثم، اختيار حر، لا جبر فيه ولا اضطرار.

في ضوء هذه الخصائص يمكن تشخيص علاقة الفرد بالدولة في سورية على النحو الآتي:

1 – علاقات الأفراد بالدولة إما علاقات مباشرة وإما موسَّطة بتوسطات تقليدية ولا سيما العائلية والعشائرية والمذهبية وشبكات المحاسيب والزبائن «الواصلين»، الذين بوسعهم أن يحلُّوا أي مشكلة، من وراء ظهر القانون، وأن «يفكُّوا المشنوق»، حسب التعبير السائر، وهذا كله مما يفتح أبواب الفساد على مصاريعها، وينمي مهنة «العلاقات العامة»، التي يدير أعمالها كبار الموظفين وضباط الجيش والاستخبارات، ويشمل نشاطها جميع المجالات وجميع مؤسسات الدولة. العلاقات المباشرة بين الأفراد والدولة تعني أن سلطة الدولة، التي يفترض أنها سلطة عامة، لا تعمل بمقتضى القانون، بل بمبدأ الولاءات والامتيازات والمحسوبيات والرشاوى.

2 – ينجر عن ذلك بالضرورة أن تكون علاقات الأفراد بالسلطة علاقات شخصية، لأن السلطة في جميع مستوياتها سلطة شخصية، يمارسها أفراد محظيون من ذوي الامتيازات المادية والمعنوية. وبهذا تكف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عن كونها مؤسسات عامة ومؤسسات نفع عام، بما في ذلك النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية. السلطة/ السلطات الشخصية، التي وسمت تاريخنا القديم والحديث كانت ولا تزال تنتج من العلاقات الشاقولية والتراتبية والتفاضلية بين الأفراد والجماعات، أي من البنى البطركية، التي لا تزال تتقاسم الفضاء الاجتماعي، ولا سبيل إلى الفكاك منها إلا بحلول العلاقات الأفقية والشبكية محلها، وهذه لا تقوم إلا على الندية والتكافؤ، ولا سيما التكافؤ بين النساء والرجال، قبل المساواة الحقوقية. العلاقات الشاقولية والتراتبية يمكن أن تنتج سلطة مركزية طاغية ومستبدة، ولكنها لا تُنتج دولة.

3 – ومن البديهي وهذه الحال ألا تكون العلاقات دائمة ومنتظمة، لأن من يمنح الامتيازات بوسعه أن يمنعها، ولا يخلو أن يجري منح الامتيازات أو منعها وفق استراتيجية توسيع دائرة الولاء، ومعاقبة من يُشك في ولائهم، ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

4 – ما تقدم كله مؤسس على كون هذه العلاقات غير تعاقدية، بل علاقات قوة، على اختلاف أشكال القوة واختلاف مصادرها، كقوة النفوذ وقوة المال وقوة الجاه، وقوة العدد، وقوة التنظيم والقوة المعنوية. تؤكد ذلك طبيعة الانتخابات التشريعية والمحلية والاستفتاءات على رئيس الجمهورية، المقررة نتائجها سلفًا، واستمرار حالة الطوارئ من عام 1962 إلى عام 2012، إذ استبدل بها قانون الإرهاب السيئ الصيت.

5 – ومن ثم فإن هذه العلاقات أبعد ما تكون عن الحرية والمشاركة الطوعية في الشؤون العامة، وأبعد ما تكون عن القبول العام، كما بينت الثورة السورية.

بهذه التحديدات أو الخصائص الخمس، تبدو لنا الوطنية علاقة موضوعية، هي علاقة الفرد بأشكال وجوده، الحقوقية والسياسية والأخلاقية تتحدد في ضوئها وعلى أساسها المشاعر الذاتية: حب الوطن والشعور بالانتماء إليه والاعتزاز به والاستعداد للدفاع عن حريته واستقلاله وسيادته، و «التضحية» بالغالي والنفيس، في سبيله.

الوطن، هنا، مرادف للدولة، بالمعنى، الذي بسطناه، أي الأرض والشعب والسلطة العامة. فالمواطن والمواطنة، في واقعه وواقعها الفعلي، شخص قانوني وسياسي وأخلاقي، تجريده من أي صفة من هذه الصفات أو حرمانه منها هدر لإنسانيته أولاً، وهدر للوطنية وهدر للوطن تاليًا.

المواطن والمواطِنة، على الصعيد المفهومي، كائن/ـة قانوي/ـة وسياسي/ـة وأخلاقي/ـة من طبيعة الدولة ذاتها، بصفتها تجريد عمومية المجتمع المدني وتجريد عمومية كل فرد من أفراده، المواطن/ـة شخص قانوني وأخلاقي، مجرد من صفاته الفيزيقية والنفسية وانتماءاته الأولية وانحيازاته وتفضيلاته. من هنا، نفهم أن المساواة في الحقوق، ليست مساواة بين أفراد طبيعيين وطبيعيات، بل بين مواطنين ومواطنات، بين شخصيات قانونية، وسياسية وأخلاقية، وإلا كانت المساواة مستحيلة، لأن الأفراد الطبيعيين والطبيعيات مختلفون ومختلفات، وكل اختلاف ينفي المساواة، مهما كان طفيفًا.

الاستبداد والتسلط يقتلان الشخص القانوني في المواطن/ـة، ثم يقتلان الشخص السياسي، ثم الشخص الأخلاقي فيه أو فيها. هكذا كانت الحال في سوريا، ولا تزال: هدر للإنسانية وهدر للوطن والوطنية. آية ذلك أن العلاقة بين الفرد (المواطن أو المواطنة) وبين الدولة التسلطية علاقة مباشرة، غير موسّطة بنقابة أو حزب أو جمعية أو ناد أو مهنة… إلخ، مضمونها التوجس والتجنب والخوف، أولاً، وعلاقة شخصية، بحكم تسلسل الولاءات والامتيازات المقابلة لها، ثانيًا، وعلاقة مؤقته، غير دائمة، بحكم آليات الاصطفاء، وآليات الجذب والنبذ، والترغيب والترهيب، والإقصاء والتهميش ثالثًا، وعلاقة تسلطية، قهرية رابعًا، تغدو علاقة اضطرار لا اختيار خامسًا، لذلك كانت سوريا ولا تزال بيئة نابذة لمواطناتها ومواطنيها، بدليل تنامي الهجرة منها والغربة فيها وعنها.

لذلك وصفنا الدولة التسلطية في سوريا وغيرها بأنها دولة غير وطنية، أو لاوطنية، وفقًا لخصائص الوطنية، التي أشرنا إليها، لأنها لم تكن وليست فضاء عموميًا، وسلطتها لا تبالي بحريات الأفراد رجالً ونساء وحقوقهم، ولا توفر لهم أي شرط من شروط الحماية القانونية والاجتماعية والسياسية، ولا تبالي بحيواتهم.

الوطنية، بالخصائص المشار إليها، صفةٌ لا تقبل التفاوت والتفاضل، فليس هناك في الدولة الوطنية، التي تستحق هذه الصفة، من هو مواطن أكثر أو أقل من الآخر أو الأخرى، الأكثر والأقل ينفيان بالتساوي صفة المواطَنة. ومن ثم، ليس في الدولة الوطنية المعنية من هو وطني أكثر أو أقل من الآخر والأخرى. نفي صفة الوطنية عن أي عضو من أعضاء الدولة السياسية وعضواتها، بغير حق، أي بغير سند قانوني، يعادل نفي صفة الوطنية عن الدولة ذاتها(94). والسلطات السياسية التي تحتكر «الوطنية» وتحتكر «الحقيقة» فضلً عن الاحتكارات الأخرى، وترمي معارضيها باللاوطنية، تنفي الوطنية عن نفسها، وعن الدولة التي سيطرت على مقدراتها بالقوة العارية. والمساواة في المواطنة لا تعني المساواة في الثروة والقدرة أو في الملكات والمواهب، بل تعني المساواة أمام القانون، بغض النظر عن سائر الفروق.

ولما كانت الدولة الحديثة تجريدًا لكلية المجتمع المدني وعموميته، وتجريدًا لكلية كل فرد من أفراده، وتحديدًا ذاتيًا للشعب، وشكلاً سياسيًا للوجود الاجتماعي، فإنها لذلك كله المعادل السياسي الموضوعي للأمة(95). فلا تتجسد الأمة عيانيًا إلا في المجتمع المدني. من هنا كانت الوطنية التعبيرَ المرادف للهوية، بوصفها جدل الانتماء والتواصل. الهوية هي جدل الانتماء والتواصل؛ ولا يجوز قصرها على أحد هذين الحدين وإلا تحولت إما إلى هوية حصرية وانثنائية وإقصائية، لا تنتج سوى الاستبداد والعنصرية، كالانتماء إلى أصل مفترض أو إلى دين أو مذهب أو إلى غير ذلك من الانتماءات الحصرية، وإما إلى كوسموبوليتية جوفاء وبلا جذور.

قوام الهوية الحية هو جدل الانتماء والتواصل الذي يتجلى في المجتمع المدني والدولة الوطنية بالتلازم الضروري(96). وهذا الجدل هو نفسه ما يرقى بالمجتمع المدني والدولة السياسية إلى المجتمع المؤنسن أو الجماعة الإنسانية بتعبير كارل ماركس. وقد أشرنا غير مرة إلى أن المجتمع المدني هو التجسيد العياني للأمة. التواصل هو الذي يرقى بالانتماء إلى مستوى الانتماء إلى الجماعة الإنسانية، ويمنحه معنى واتجاهًا، ويؤسسه في واقع التنوع والاختلاف ثقة وتعاونًا وتعارفًا وتشاركًا حرًا. كل علاقة اجتماعية وإنسانية لا بد أن تفضي إلى تأثيرات أو تغييرات معينة في طرفيها معًا، أو في أطرافها جميعًا. وليس تثاقف الأمم والشعوب وتعارفها إلا من هذا القبيل. الهوية الإنسانية مركَّبة من انتماء جذري إلى النوع الإنساني (تتضمن الهوية الجنسية بالطبع)، وتواصل اجتماعي- إنساني مفتوح؛ الثاني لا يكون بغير الأول، والأول لا يغتني ويثرى إلا بالثاني. لذلك كنا ولا نزال نعتقد أن الإنسية أو الإنسانية أساس الوطنية ورافعتها، وإلا يمكن أن تنزلق الوطنية إلى شوفينية وعنصرية.

اتسمت الأزمنة الحديثة بالانتقال التدريجي من التشظي والتناثر إلى الوحدة، ومن الانتماءات والولاءات الحصرية، الطبيعية وشبه الطبيعية، إلى المواطنة، ومن التبعية المطلقة إلى الاستقلال النسبي والحرية النسبية، ومن نظام الامتيازات وتسلسل الولاءات الشخصية إلى حكم القانون، أي من ما قبل الدولة الوطنية، إلى الدولة الوطنية. فالاستقلال والحرية والمساواة والعدالة وحكم القانون والتشارك الحر في الشؤون العامة وفي حياة الدولة، هي مقومات الوطنية الفعلية، أو القومية الفعلية، ولا فرق، وأهم معالم الحداثة، بكل ما لها وما عليها، لا مجرد «حب الوطن» والولاء للسلطة. لا ننفي أهمية حب الوطن والمشاعر الوطنية، ولكننا نؤسس هذا وذاك على معاني المواطنة وأبعادها الأنطولوجية والأخلاقية.

الوطنية منظومة حريات فردية وخاصة وعامة، وحقوق مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تقابلها التزامات قانونية، أو لا تكون. هي انتماء إلى دولة تصون الحرية بالقانون، وتحقق المساواة والعدالة، وتوفر الشروط المناسبة لحياة إنسانية لائقة، قوامها التواصل والثقة والتعاون والتشارك الحر. ومن ثم فإن انتهاك الحريات والتجاوز على الحقوق هدر لإنسانية المواطنات والمواطنين، وهدر للإنسانية، وهدر للوطنية والمواطنة وهدر للوطن، عاقبته نمو العدم، وانبعاث النزعات العدمية، كالتطرف والإرهاب.

الوطنية في الخطاب السياسي العربي الحديث والمعاصر، ولا سيما في الخطاب القومي، تحيل على الانتماء الاجتماعي، أي على هوية/ هويات ثابتة وحصرية، انثنائية وإقصائية، وتقابلها نزعة أممية جوفاء لدى الأحزاب الشيوعية العربية ونزعة ما فوق وطنية لدى الجماعات الإسلامية. يخطئ من يظن أن «الأممية الشيوعية» التي خبرناها والإسلاموية القائمة بين ظهرانينا تقومان على مبدأ التواصل، لا على مبدأ التفاصل والانتماء المغلق الطارد والنافي. والدليل على ذلك سهولة التنقل والترحال بين هذه العوالم المغلقة والانتماءات الحصرية الشبيهة بالانتماء العشائري أو الديني أو المذهبي أو الإثني. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الوطنية أو القومية التبس، في الوعي السياسي العربي، بالحركة الوطنية أو الحركة القومية، أي بالأحزاب والتيارات التي نسبت نفسها إلى الوطنية أو إلى القومية وقصرتهما عليها.

أزعم أن مفهوم المواطنة كان ولا يزال غائبًا عما يسمى «الحركة القومية»، وعن الوعي السياسي العربي بوحه عام. وهو في جميع الأحوال، وبغض النظر عن هذه الملاحظة مفهوم حديث، ووافد إذا شئتم، مع أنه يحيل في العربية على المشاركة في المكان. من هنا جاء نقدنا لمفهوم التعايش الهش والملغَّم، في مجتمعات الطوائف والإثنيات، مجتمعات الثقوب السوداء، لأن التعايش يعني مجرد التجاور في المكان، مع تواصل حذر ومشوب بالريبة وعدم الثقة، وتبادل محدود، محكوم بالتفاصل والتفاضل.

ميز أفلاطون الفردَ الطبيعي المسوقَ بسائق حاجاته ورغباته وأهوائه ونزواته من المواطن، الذي يتعلق بقيم الخير والحق والجمال ويتطلع إلى الحرية والعدالة والمساواة. وفي ضوء هذا التمييز يبدو لنا أن الفرد الطبيعي، بما يتوفر عليه من ممكنات أخلاقية، هو وهي أساس المجتمع المدني، وأن المواطن والمواطِنة، بصفته وصفتها تجريدًا للفرد الطبيعي هو وهي أساس المجتمع السياسي؛ ومن ثم، فإن المجتمع السياسي (الدولة) هو تجريد لكلية المجتمع المدني وتجريد لكلية كل فرد من أفراده، ذكرًا كان أم أنثى, ولذلك فإن مجرد الإقامة في المكان لا تعد مواطنة، بالمعنى الحديث، بأي حال من الأحوال.

المواطنة عضوية فعلية، تواصلية وتبادلية وتشاركية، في المجتمع المدني، وعضوية سياسية وأخلاقية في المجتمع السياسي، في الوقت نفسه، أو لا تكون، وذلك بحكم العلاقة الجدلية بين الحياة الخاصة لكل فرد، لكل رجل وكل امرأة، وبين حياته أو حياتها النوعية العامة أو الإنسانية. الحياة العامة، النوعية، هي الممكنات الأخلاقية للحياة الخاصة، لكل فرد ولكل أسرة، شبكة علاقات ومنظومة قيم ينمو فيها العنصر الإنساني، النوعي، شيئًا فشيئًا، كلما كان المجتمع فضاء من الحرية والدولة دولة حق وقانون، وتعززها التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والسياسية.

هوامش:

(83). مرسيا إلياد، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس، (دار دمشق، دمشق، 1987 ص 9).

(84). المصدر السابق نفسه، ص 16 .

(85). راجع/ي، إلياد، المقدس والمدنس، المصدر نفسه، ص 18 وما بعدها.

(86). كلمة نظيمة أفضل، هنا، من كلمة منظومة، لأنها، أي النظيمة، صفة مشبهة باسم الفاعل. أما المنظومة فهي اسم مفعول، لفاعل مجهول.

(87). نظرية الأنظمة حقل متشعب مرتبط بعدة مجالات علمية، يدرس العلاقات بن الأنظمة ككل. تأسست نظرية الأنظمة الحديثة من قبل نيكولاي هارتمان، ثم تبعه لودفيغ فون بيرتالانفي، وويليام روس آشبي وغيرهم. بين1940 و1970 ويعتمد على مبادئ الفيزياء والبيولوجيا والهندسة التطبيقية. ثم تابع نموه وتداخله مع حقول أخرى عديدة بما فيها: الفلسفة، علم الاجتماع، نظرية التنظيم organizational theor، الإدارة، العاج النفي، ضمن عاج الأنظمة العائلية، family systems therapy إضافة إلى الاقتصاد وغره. ويعتبر علم السيبرنتيك علماً شديد الصلة بنظرية الأنظمة. في الآونة الأخرة تستخدم مصطلحات: علوم الأنظمة systems science ، نظاميات، أنظمة معقدة، مرادفات لمفهوم واحد. (ويكيبيديا).

(88). سلامة، المصدر نفسه.

(89). الياس مرقص، في: ياسين الحافظ، الأعال الكاملة، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005)، ص 964 . من مقدمة كتاب الحافظ في المسألة القومية الديمقراطية.

(90). يمنى طريف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999)، ص 10 – 11 . بتصرف.

(91). جينز، مصدر سابق، ص 65 ، بتصرف.

(92). غاستون باشلار، جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1992)، ص 14 .

(93). باشلار، ص 17 .

(94). أذكِّر هنا باتهام أشخاص وجماعات بالخيانة الوطنية، بغير حق، لمجرد انتماء هؤلاء إلى مذهب معين أو دين معين، أو لمجرد معارضتهم للسلطات الشمولية القائمة. وبشعارات «القوى الوطنية» و «القوى الانعزالية» إبان الحرب الطائفية في لبنان، وبالتفريق المشين بين الأحزاب الوطنية في نسبة الوطنية أو القومية التي تعطي المعنى ذاته إلى بعضها وحجبها عن بعضها الآخر، وبأجهزة الأمن التي توزع صكوك الغفران الوطنية على بعض المواطنين (الموالين والمخبرين) وتمنعها عن سواهم. واللافت أن هذه اللعبة تنطلي على المجتمع وعلى مثقفيه خاصة، فلا يحتج ولا يحتجون. وقد وصلنا من جراء ذلك إلى معادلة: شعوب خائنة وسلطات وطنية. ولو حدث مثل ذلك في مجتمعات متقدمة، تقوم على مبدأ المواطنة، لشهدنا ردود فعل مختلفة جذريًا.

(95). لقد بات من الضروري إعادة بناء مفهوم الأمة بدلالة الدولة الوطنية الحديثة، العلمانية، التي تقوم على مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون، وبدلالة المجتمع المدني بوصفه التجسيد العياني للآمة، وللهوية الوطنية/ القومية، هوية الاختلاف.

(96). هوية شعب ما أو أمة ما هي ما ينتجه هذا الشعب وما تنتجه هذه الأمة على الصعيدين المادي والروحي، لا ما كانا عليه في ماض مضى أو في عصر ذهبي مفرض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة الثامنة: المجتمع المدني هو الرافعة التاريخية للمواطنة

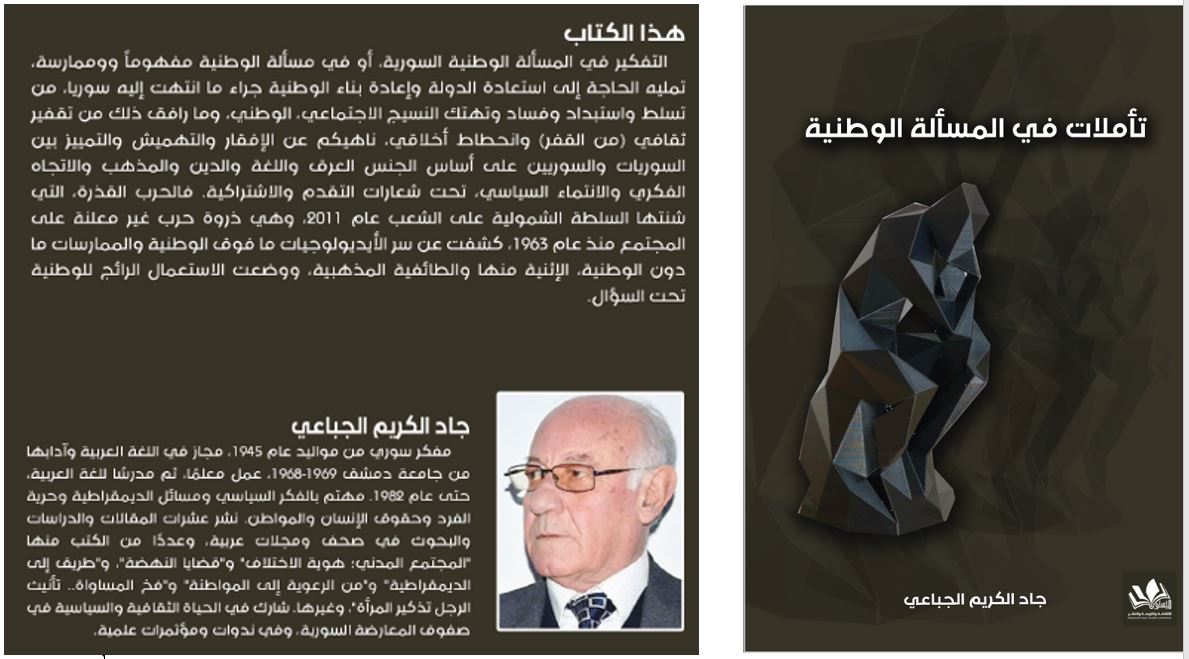

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.