( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة السادسة:

الوطن هو شكل وجودنا الاجتماعي

أ- المكان- الزمان:

المكان، لغةً من الجذر (مكن) وهو الموضع والمنزلة أو المكانة، والتمكن هو القدرة على الشيء والظفر به. تتعدد دلالاته بتعدد الكلمات الدالة عليه، في القاموس والثقافة، وخاصة في علم الكلام والفلسفة، لاتصالهما بالفلسفة اليونانية وتأثرهما بها. كما تدل عليه الظروف المشتركة بين المكان والزمان، «ظروف المكان- الزمان»(71)، التي تعين أشكال وجود الكائن وأشكال حركته، ويمكن أن تجرى مجرى الأسماء، إذا أُعرِبت أو عُرِّفت.

يلفت النظر العقلي تصاقب المكان والإمكان في اللفظ والدلالة البعيدة، حسب أطروحة «تصاقب المعاني لتصاقب الألفاظ»، عند “ابن جني”، عالم اللغة الشهير. المكان ليس جوهرًا امتداديًا، وليس امتدادًا جوهريًا، بل هو إمكان وتمكن، والوطن كذلك، والوطنية أيضًا. من دون إدراك هذا المعنى للمكان، ومن ثم للوطن المدرك على أنه «مكان» مستقل عن المتمكنين والمتمكنات فيه، نسقط في الجوهرانية والقداسة والطهرانية: الأرض المقدسة والتراب الطاهر، هذه الجوهرانية والقداسة والطهرانية محايلات ذهنية، حِيَلٌ ذهنية وأكاذيب، اخترعها محتالون ودجالون، جعلوا من الأمكنة، ويجعلون اليوم من الأوطان، امتدادًا غير عضوي لأجسادهم الجوهرية والمقدسة والطاهرة، وجعلوا من كل من عداهم، وعدا حواشيهم وزبانيتهم وتابعيهم مجرد أدوات ووسائل لغاياتهم «الشريفة ». يبدو لي أنه لا يمكن التوصل إلى رؤية ديناميكية للوطن والوطنية، وللمجتمع والدولة، ولا يمكن أن نتوصل إلى وطنية موضوعية تسم الوعي والسلوك، من دون فكرة الإمكان أولاً، ومن دون وحدة المكان والزمان ثانيًا.

فإن ما يجعل المكان إمكانًا هو الزمان. المكان نفسه قابل للتغير، ويتغير باطراد، سواء لاحظنا ذلك أو لم نلاحظه، وقابل لاستخراج ما ينطوي عليه من ممكنات، هي ثروات مادية وجمالية. التغيُّر نفسه علامة على الإمكان، مهما كان التغيُّر طفيفًا، وعلامة على تحول من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل، بل إن التغير هو إمكان متعين. الوطن، كالإنسان، زاخر بالممكنات، زاخر بالثروات، ثروات الوطن للإنسان، وثروات الإنسان للوطن، على الرغم من التفاوت الاجتماعي، هذا واقع معيش، حيثما توجد أوطان ومواطنة، ولكنه غير مُدرَك لمن لم يعيشوا تجربة المواطنة، ولم يستفيدوا من تجارب الآخرين، بلا محاكاة أو تقليد أعمى. ما يجعل الوطن إمكانًا مفتوحًا هو الزمان، كما يتجلى في التغير، وهذا التغير ليس خطيًا وليس دائريًا أو حلزونيا، أو متموجا، بل هو روح المكان. أجل الزمان هو روح المكان، هو حركة المكان، بأشكالها اللامتناهية. الحركة شيء وشكل الحركة شيء آخر، نحن ندرك الشكل، لا ندرك الروح في ذاته، ومع إيمانويل كنت، في هذه الحيثية: نحن لا ندرك الشيء في ذاته. لنأخذ العضوية الحية مثالً، من عضوية النبات والحيوان إلى العضوية البشرية، إذ كل نمو في الزمان هو نمو في المكان الحسي، الثلاثي الأبعاد، (الطول والعرض والارتفاع)، وتوقف النمو، توقف الحركة، هو الموت. الزمان، في الكائنات الحية، هو الحياة، وفي الكائنات غير الحية هو مجرد الحركة، بجميع أشكالها؛ فهل يمكن فصل الحركة عن المتحرك، وهل يمكن فصل النمو عما ينمو أو من ينمو، هل يمكن فصل الحياة عن الكائن الحي والإبقاء عليه حيًا؟ هذا يعطفنا، مرة أخرى، إلى علاقة الروح أو النفس بالجسد، في قول أبو حيان التوحيدي: النفس لطيف الجسد؛ والجسد كثيف النفس. علاقة التضايف هذه تعني أن كل ما يحصل للنفس يحصل للجسد والعكس صحيح.

تمدُنا وحدة المكان والزمان، أو مفهوم الزمكان، بتصور جديد للتاريخ، لا بصفته توقيع ممكنات على حساب ممكنات أخرى فقط، ولا بصفته تحوُّل ما هو موجود بالقوة إلى موجود بالفعل وحسب، بل بصفته «حصيلة تواريخ»، أو حاصل جمع تواريخ متقاطعة، إذ لكل شيء تاريخه الخاص وإطاره المرجعي أو إحداثياته، ولكل ظاهرة تاريخها الخاص وإطارها المرجعي المحدد بعلاقاتها بغيرها، بل لكل كائن تاريخه الخاص، ولا سيما الكائن البشري، الفرد الإنساني، الذي يختار نفسه، ويصنع تاريخه بنفسه، ولكن ليس على هواه، لأن تاريخ الفرد وإمكانات نموه وانبساطه مرهونة بعلاقته بالطبيعة الأم أولاً وعلاقاته بالأخريات والآخرين ثانيًا. وتاريخ أي مجتمع كذلك، مرهون بعلاقته بالطبيعة أولاً وعلاقاته بالمجتمعات الأخرى ثانيًا. فلا يجوز أن نتعامل مع مفهوم الفرد أو مع مفهوم المجتمع، كما نتعامل مع الرقم واحد، ثمة بون شاسع بين هذا وذاك. الفرد ليس واحدا؛ بل هو فرد- نوع، وذكر- أنثى، ومجموع علاقاته الاجتماعية والإنسانية، التي تشكل ذاته وذاتيته.

وثمة تصاقب في الدلالة بين المكان والمكانة، بين المنزل المنزلة، بين المدرج والدرجة، إذ المواطنة والوطنية تتحددان بالمكانة والمنزلة والدرجة، في واقع الحال، فيقع التفاضل في الكرامة الإنسانية والكرامة الوطنية، وهما لا تقبلان التفاضل منطقيًا وأخلاقيًا. فالتفاوت الاجتماعي، في المنزلة والمكانة والدرجة، يعني إنسانية مثلومة ووطنية مثلومة، حتى في المجتمعات المتقدمة والدول الديمقراطية. فإذا كانت الإنسانية هي أفق الفرد الإنساني، أفق الإنسان، فإن العدالة الاجتماعية هي أفق الديمقراطية، وإلا نكون بإزاء «نهاية التاريخ».

المفارقة اللافتة، في هذا السياق، أن الذين يحافظون على الوطن، من النساء والرجال، والذين يدافعون عنه، ويستخرجون ثرواته المادية والروحية ويزيدونها باطِّراد، بمعرفتهم وعملهم وإبداعهم، يحتلون المراتب الوسطى والدنيا والأدنى، في الهرم الاجتماعي، حيثما تكون بنية المجتمع هرمية وهيرارشية تفاضلية. هذا هو مرض الوطنية، الذي تعدّ العنصرية من أبرز أعراضه، أعني عنصرية الأغنياء على الفقراء والأقوياء على الضعفاء والمالكين على غير المالكين والحاكمين على المحكومين، والغالبين على المغلوبين، والأكثريات على الأقليات، وعنصرية الذكور على الإناث والرجال على النساء، تتخذ هذه العنصرية المركبة، ولا تكون إلا مركبة، تتخذ أشكالاً عرقية وإثنية (قومية) ودينية ومذهبية وجهوية… إلخ. ولذلك، يضِلُّ الفكر، ويطيش الوعي، حين يخفيان الأسس، الأنطولوجية والاجتماعية والسياسية، ويظهران ما يتأسس عليها من هويات زائفة، وقاتلة، لأنها زائفة. وقد وصفتها في مكان آخر بأنها عارضة وعابرة.

هذه المفارقة تكشف عن واقع اغتراب الفئات الوسطى والدنيا والأدنى، ولا سيما المنتجات والمنتجين منها، في أوطانهم، لا في العمل الاجتماعي، وفي عملية/ عمليات الإنتاج الاجتماعي فقط، كما بيّن كارل ماركس؛ وتكشف من ثم، عن أسباب اغتراب هذه الفئات من أوطانها، في مقابل اغتراب الفئات العليا والأعلى عن هذه الأوطان. أشير بالاغتراب عن الأوطان إلى اللامبالاة، وعدم الشعور بالمسؤولية من أي نوع من أنواع المسؤوليات، وإلى ما ينجر عن اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية من فساد وانحلال، ولا سيما فساد الأخلاق وانحلالها، علاوة على الاحتكار والاستبداد.

في البلدان غير الديمقراطية، على وجه العموم، ثمة شعوب مغتربة في أوطانها، وسلطات مستبدة مغتربة عن أوطانها. وليس للوطنية في هذه البلدان سوى أشكال عنصرية ومضامين عنصرية، وهويات زائفة تتخبط، وتتخابط، في فراغ أخلاقي، بل في عماء أخلاقي، أو في عدمٍ أخلاقي.

يحيل مفهوم الوطن في «الإدراك الحسي» على المكان، (الأرض)، أو على المادة والامتداد، بلغة الفلاسفة. فلعل إدراكنا لمعنى الوطن يتوقف على كيفية إدراكنا لمعنى المكان، وعلاقته بالزمان. وقد تطور مفهوما المكان والزمان، في الثقافة الحديثة تطورًا لافتًا، لا ينفصل هذا التطور عن تطور معنى الوجود عامة والوجود الإنساني خاصة في زمكان محدد، ولا ينفصل، من ثم عن معنى كلٍ من الكينونة والصيرورة، والكينونة والوجود، بغض النظر عن أولية أي من منهما. وهذا لا يتعارض مع واقع كون «الوطن» مُنتَجًا اجتماعيًا، رمزيًا وعلائقيًا، تخلتف دلالاته الاجتماعية- السياسية من مجتمع إلى آخر. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الافتراض مؤسس على نتائج العلوم الحديثة، التي تقدم للفكر النظري مقولات جديدة، كوحدة المكان والزمان، واللايقين (العلمي)، وهذا غير الشكوكية والريبية، واللاحتمية، أو انتفاء الحتمية، والنسبية وتعدد العوالم، علاوة على الطبيعة الموجية- الجسيمية للمادة، وغيرها من المفاهيم، التي تؤسس رؤية مختلفة للعالم. ننقل عن “جيمس جينز” قوله: «يعرف العلم المعاصر أن كلمتي مكان وزمان تسمحان بعدد من التفسيرات، أهمها أربعة، هي:

المكان التصوري، وهو مبدئيًا مكان الهندسة المجردة، لا وجود له إلا في عقل الإنسان الذي يخلقه بالتفكير فيه، وقد يجعله إقليديًا وغير إقليدي، ثلاثي الأبعاد أو متعدد الأبعاد، كما يشاء، وينعدم وجوده عندما يتوقف مبتكره عن التفكير فيه، ما لم يخلده في كتاب.

المكان الإدراكي الحسي: وهو مبدئيًا مكان كائن واع يمارس أو يسجل إحساسات، فنحن نشعر بشيء ما وتفترض حاسة اللمس أن له شكلً وحجمًا معينين، ونرى مجموعة من الأشياء، ويفترض بصرنا أن هذه الأشياء تجمعها علاقات خاصة، ونجد أنه يمكننا أن نروض افتراضات حواسنا المختلفة بتخيل أن كل الأشياء مرتبة في تجمع ثلاثي الأبعاد نسميه المكان، وهذا هو المكان الإدراكي الحسي، اخترعه إنسان يمارس الإحساس، وينعدم وجوده، أي وجود المكان، عندما تكف الحواس عن العمل.

المكان الفيزيائي: هو مكان الفيزياء والفلك؛ فالمكان التصوري والمكان الإدراكي الحسي مكانان خاصان، أحدهما خاص بشخص يفكر، والآخر خاص بشخص يدرك بحواسه. ولكن العلم وجد أن النسق الذي تجري عليه الأحداث في العالم الخارجي يمكن تفسيره، إذا افترضنا أن الأشياء المادية قد وضعت إلى الأبد بحيث تتحرك في مكان يشترك فيه جميع المشاهدين. وإذا تجاوزنا التعقيد الذي تدخله نظرية النسبية يمكننا القول إن هذا المكان هو المكان العام (الكوني) هو المكان الفيزيائي.

المكان المطلق: هو ذلك النوع الخاص من المكان الفيزيائي الذي أدخله نيوتن ليجعل منه أساسًا لنظامه الميكانيكي، وظل يستخدم استخدامًا علميًا عامًا على امتداد الفترة بين نيوتن وآينشتاين.

بأسلوب مماثل نستطيع أن نميز أربعة معانٍ مختلفة للزمان:

الزمان التصوري: وهو زمان الميكانيكا النظرية، وسائر المحاولات المجردة لدراسة التغير والحركة. وهو مثل المكان التصوري لا يوجد إلا في عقل شخص يفكر فيه.

الزمان الإدراكي الحسي: يسجل انسياب الزمن لأي فرد يدرك حسيًا، وهو بهذا المعنى متعلق بوعي فرد معين، وينعدم وجوده بانعدام الإدراك الحسي. وتدلنا الخبرة على أن عمليات الإدراك الحسي تقع على سلسلة خطية واحدة، أي إنها تأتي الواحدة تلو الأخرى، وبذا فالزمن الإدراكي أحادي البعد.

الزمان الفيزيائي: هو زمان العالم النشط للفيزياء والفلك، وهو عام (كوني)، كالمكان الفيزيائي، وعلى العكس من الزمن التصوري أو الإدراكي الحسي الخاصين. فقد وجد العلم أن النسق الذي تسير عليه الأحداث يتوافق هو وافتراض أن جميع الأحداث يمكن ترتيبها على نحو موحد، في تسلسل خطي واحد، والموضع على هذا التسلسل هو الذي يحدد الزمن، وهذا ما يسمح بعدد لا متناه من الطرق لقياس الزمن.

الزمان المطلق: هو المناظر للمكان المطلق.

لا توجد صعوبة في فهم معنى المكان التصوري أو الإدراكي الحسي، لأنها من مبتكراتنا الخاصة، وتتواجد في وعينا الشخصي، وتنعدم عندما يتوقف الوعي عن العمل، ولكن عددًا كبيرًا من الآراء طرحت حول الأهمية الحقيقية للمكان والزمان الفيزيائيين؛ فالعلم تبنى وجهة نظر النسبية عن عالم الطبيعة، وسلم بأن إدراكاتنا الحسية مصدرها أشياء ذات وجود حقيقي، مثل النجوم والطوب والذرات… إلخ، وهذا الوجود خارج عقولنا ومستقل عنها، فإذا انعدمت عقولنا من الوجود أو توقفت عن العمل فإن النجوم والطوب والذرات تظل موجودة، وقادرة على إحداث إدراكات حسية في عقول أخرى. وجهة النظر هذه تجعل للمكان والزمان وجودًا حقيقيًا، كوجود الأشياء المادية، فهما موجودان من قبل أن يظهر العقل في العالم، وسيظلان موجودين بعد فناء جميع العقول”.(72) (انتهى الاقتباس)

ورأى “هوكينغ” أن هناك على الأقل، ثلاثة أسهم أو اتجاهات مختلفة للزمان: سهم ديناميكي حراري، هو اتجاه الزمان الذي تتزايد فيه الإنتروبيا، ولا يمكن أن ينعكس أو يرجع القهقرى، والسهم النفسي، وهو الذي نحس فيه بمرور الوقت ونتذكر الماضي، والسهم الكوني، وهو اتجاه الزمان الذي يتمدد فيه الكون، بدلً من أن ينكمش(73). إضافة إلى زمن رابع هو الزمن الفيزيائي، الذي معياره الثابت هو سرعة الضوء. فبالنظر إلى “الظروف البدئية”، التي أحاطت بنشأة كوننا، بالانفجار الكبير، يمكن أن يكون كوننا واحدًا من عدد لا نهائي من الأكوان الممكنة: إنه أحد المسارات نحو المستقبل، (وفقًا للنموذج الصارم الذي افترضه نيوتن). كما أن عدم وجود معيار مطلق للسكون يعني أن المرء لا يستطيع أن يحدد إذا كان حدثان قد وقعا في أوقات مختلفة هما مما حدث في المكان نفسه(74).

ويمكن أن نضيف الزمان الاجتماعي- الإنساني، وهو الذي تُنتَج فيه القيم المادية والروحية؛ إذ القيمة التبادلية لأي مُنتَج مادي أو لامادي هي الزمن اللازم اجتماعيًا لإنتاجه، ومصدر القيمة وسائر القيم هو «العمل الاجتماعي». هذا يذهب بنا عميقًا إلى فكرة التقدم أو النمو، بحيث تغدو الفروق بين المجتمعات فروقًا في وتائر النمو، في جميع المجالات، (كالفروق في معدل السرعة). هذه الفروق تمكن ملاحظتها ويمكن قياسها كميًا و/ أو كيفيًا ومعرفة أسبابها، بدلً من مقولات التخلف والتأخر والتبعية وغيرها من التصنيفات. ومن ثم، فإن العمل، بصفته الفاعلية الحية للإنسان هو الذي ينسج الجماعة والمجتمع، وفقًا للتقسيم الذي فرضته الملكية الخاصة تاريخيًا. وبهذا يكون العمل الاجتماعي، الذي ينسج المجتمع، هو مصدر جميع القيم. وهكذا ترتبط القيم بالعمل أو بالممارسة، وهذه هي القيم الحقيقية في أي مجتمع، من دون التقليل من أهمية القيم الإنسانية العليا، بصفتها المعايير، التي تقاس بها القيم الاجتماعية، في هذا المجتمع أو ذاك، فتعين مدى تقدمه الحقيقي.

لذلك، لا نجد تعسفًا في إسقاط تصنيف “جينز” للمكان والزمان، وتأكيد وحدتهما، على معنى الوطن، فنقترح التصنيف الآتي:

الوطن التصوري: كـ“الوطن العربي”، و”دار الإسلام”، على سبيل المثال، ويلازمهما التاريخ التصوري، كـ“التاريخ العربي”، و”التاريخ الإسلامي”، وليس لأي من ذينك وهذين من وجود واقعي إلا في ذهن من يفكر فيهما، ويتوهم أنهما قوام وجوده الفعلي وقوام هويته. “الهوية القومية” أو “هوية الأمة”، التي كثر الحديث عنها في السنوات الماضية، لم يفطن المتحدثون عنها إلى أنها تعبير مجازي عن وطن تصوري وتاريخ تصوري، أي إلى إنها هوية زائفة، تقنِّع هويات ما قبل وطنية وما قبل مدنية، تنظر كل منها إلى الوطن، أي إلى المجتمع والدولة، من منظورها الخاص والحصري. الغريب في هذا السياق نسبة المكان الزمان إلى عائلة أو عشيرة، حين نقول الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الفاطمية والعصر الأموي والعصر العباسي، وصولاً إلى الدولة الناصرية والعهد الناصري والدولة الأسدية والعهد الأسدي. ولعله يكفي أن نشير هنا إلى حلول المجاز محل الحقيقة والصورة محل الواقع.

هذا لا يتعلق بوطن تصوري وتاريخ تصوري فقط، بل يتعداه إلى تأويل النصوص “المقدسة” وفهم التاريخ. فقد كان هنالك قبول ضمني، في سوريا، بدولة البعث وسوريا الأسد، حتى الأمس القريب، ولا يزال الأمر كذلك لدى دوائر واسعة من السوريين والسوريات، ولا سيما المثقفين والمثقفات المسحورين والمسحورات بالأمة العربية والوطن العربي والمجتمع العربي والشعب العربي، ونظائرها الإسلامية، ولا يستطيعون تصور سوريا أو تخيلها إلا بصفتها جزءًا من العالم العربي أو من العالم الإسلامي، بل ثمة مثقفون ممن تنطعوا لقيادة “الثورة”، يتصورون أن سوريا وطن لعرب مسلمين سنة والآخرون (الأغيار) في ذمتهم، أو لا تكون(75). فلا يمكن فهم ذلك القبول الضمني بسوريا الأسد ودولة البعث إلا بفهم الهويات الزائفة، التي تحول دون إدراك الأفراد لذواتهم الإنسانية، وتحول دون إدراكهم لمعنى الوطن والوطنية.

وطن الإدراك الحسي: وهذا مقترن بالملكية الخاصة المسوَّرة بالشرائع الدينية والقوانين الوضعية، التي شرَّعت علاقات القوة وسوغتها، لا بالتملك الروحي، تملك العالم بالمعرفة-العمل. ويلازمه تاريخ الملوك والسلاطين والانقلابات العسكرية، وتعاقب الحكومات وتتالي الأحداث، ولا سيما الحروب والمجاعات والجوائح والكوارث الطبيعية، والكوارث التي من صنع البشر. وتختلف نظرة مواطناته ومواطنيه إليه من المركز أو المتن عنها من المحيط أو الهامش، وتختلف، من ثم، دلالاته في الوعي، وتختلف أشكال الانتماء إليه، باختلاف التوسُّطات، التي تعيِّن علاقات أفراده بالمجتمع والدولة، وفقًا لعلاقاتهم المتبادلة، والعلاقات المتبادلة بين الجماعات والمجتمعات الصغيرة، التي ينتمون إليها. هذه التوسطات، في الحالة السورية، هي العائلة الممتدة والعشيرة والجماعة الإثنية والجماعة المذهبية، التي تتقاسم الفضاء العام، تتقاسم الوطن، فلا تفضي دلالته، في الوعي، إلى المعنى التالي، أي إلى الوطن الإنسان إلا بالعدالة والتمكن من حل تعارضاته الاجتماعية الملازمة سلمًا.

الوطن- الإنسان (المتمكِّن- المتزمِّن): المقترن بتملك العالم، الفيزيقي والأخلاقي، بالمعرفة/ العمل، والفاعلية الحية والتواصل الخلاق، والتشارك الحر، على قاعدة المساواة والحرية والعدالة. ويقتضي وحدة الشعب وتاريخه، أي إن الزمان الذي يلازمه هو التاريخ المرقون في العالم، لا في الكتب، والمنقوش في حياة أفراده، على أنه قوام وجودهم وحصيلة عملهم وعلاقاتهم المتبادلة. زمانيته هي النمو المطَّرد أو التحسن المطَّرد. ويحيل على المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية.

الوطن المطلق: أو غير المحدد وغير المحدود، وطن المواطَنة العالمية والمواطِن العالمي، والمواطِنة العالمية بالطبع، ويلازمه تاريخ الإنسان، المنقوش في العالم، لا في الكتب. نذكِّر القارئة والقارئ بتصاقب الدلالة البعيدة لكلمتي المكان والإمكان، لفهم معنى الوطن المطلق، الذي لا تُستنفد ممكناته، الطبيعيةُ والبشريةُ على السواء والتلازم.

ثمة، على الصعيد العالمي، اتجاهان بارزان اليوم: الاتجاه التعددي، والاتجاه التضامني. الأول ينظر إلى المجتمع الدولي على أنه مؤلف من دول قومية؛ وهو الاتجاه السائد. والثاني يطوِّر القائلون به مفهوم «مجتمع عالمي»، يتألف من أفراد، ويقوم على مبادئ المساواة والحرية والعدالة، ويتمتع جميع أفراده، من الذكور والإناث، بحقوق الإنسان، ولا يجب أن يختبئ من يقمع هذه الحقوق وراء حدود الدولة، (ولا يجوز أن يفلت من العقاب). فمن واجب التضامنيين والأفراد حماية حقوق الإنسان ونشرها، حتى ما وراء حدود الدولة. كما يؤمنون بالتنفيذ الجماعي للقانون الدولي (ومن ضمنه المبادئ القانونية) والإدارة الجماعية للنظام الدولي والقضايا الدولية (أي الحوكمة العالمية). وفي رأيهم، إن مبدأ السيادة (سيادة الدول) يبطُل عندما لا يتمسك الحكام بمبادئ حقوق الإنسان. وفي حال الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان يجب القيام بالتدخل الجماعي، ويفضل أن يكون بتفويض من مجلس الأمن الدولي(76). يقتضي هذا الاتجاه تطوير العدالة الدولية واستقلال مؤسساتها، كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرهما، عن مجلس الأمن الدولي، واعتبار قراراتها ملزمة لجميع الدول، وابتكار آليات عملية لتنفيذها. مبدأ استقلال القضاء من أهم مبادئ العدالة الإجرائية، لذلك يجب أن يُعمل به دوليًا، لا على صعيد كل دولة على حدة فقط. تجدر الإشارة إلى أهمية «الولاية القضائية العالمية» التي تنصّ عليها تشريعات عدد من الدول الأوروبية كألمانيا والسويد، والتي بموجبها يمكن للقضاء الوطني ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وعلى هذا الأساس تجري اليوم محاكمات لمسؤولين سابقين في النظام السوري (ألمانيا خصوصًا)، ومسؤول إيراني سابق (السويد)، وضرورة تعزيز هذه الآلية المستقلّة، بوصفها من التجلّيات العملية لعدالة عالمية ممكنة.

ب – الوطن في اللغة:

جاء في لسان العرب، تحت مادة وطن: الوَطَنُ: المَنْزِلُ تقيم به، وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله؛ والجمع أَوْطان. وأَوْطانُ الغنم والبقر: مَرَابِضُها وأَماكنها التي تأْوي إليها؛ ومَوَاطِنُ مكة: مَوَاقفها، وهو من ذلك. وَطَنَ بالمكان وأَوْطَنَ أَقام؛ الأَخيرة أَعلى. وأَوْطَنَهُ: اتخذه وَطَنًا. يقال: أَوْطَنَ فلانٌ أَرض كذا وكذا أَي اتخذها محلً ومُسْكَنًا يقيم فيها. والمِيطانُ: الموضع الذي يُوَطَّنُ لترسل منه الخيل في السِّباق، وهو أَول الغاية، والمِيتاء والمِيداء آخر الغاية. والمَوْطِنُ: مَفْعِلٌ منه، ويسمى به المَشْهَدُ من مشَاهد الحرب، وجمعه موَاطن. أَما المَوَاطِنُ فكل مَقام قام به الإنسان لأَمر فهو مَوْطِنٌ له. وواطنَهُ على الأَمر: أَضمر فعله معه، فإن أَراد معنى وافقه قال: واطأَه. تقول: واطنْتُ فلانًا على هذا الأَمر إذا جعلتما في أَنفسكما أَن تفعلاه، وتَوْطِينُ النفس على الشيء: كالتمهيد. وَطَّنَ نفسَهُ على الشيء وله تَوَطَّنَتْ حملها عليه فتحَمَّلَتْ وذَلَّتْ له، وقيل: وَطَّنَ نفسه على الشيء وله فتَوَطَّنَت حَمَلَها عليه».

المعنى الرئيس الأول، الذي يهدينا إليه القاموس، في معنى الوطن، هو مكان الأقامة، والبيت، والمكان الموطَّن للسكنى أو المهيّـًا لها أو المعدُّ لها، فالتوطُّن هو فعل التهيئة والإعداد، ويحيل على العمل. والمعنى الثاني، الذي يدل على المواطنة، هو التواطن على فعل مشترك، أو عمل مشترك، وله معنى التشاور والإفصاح عن النوايا والتوجهات. أما الاتفاق على القيام بالفعل فيسمى تواطؤًا. ما يعني، حسب القاموس، أن المواطنة تقوم في النفس، على سبيل النيَّة، والتواطؤ (= الاتفاق على الأمر) يقوم في الواقع، على سبيل المبادرة والإنجاز، وهو معنى مهم في موضوعنا، وينزع الإيحاء السلبي عن التواطؤ، بمنحه معنى إيجابيًا. ومن البديهي ألا نطلب من القاموس أكثر مما كان ممكنًا، يوم وضعه ابن منظور (1232–1311)، وجمع فيه معظم ما جاء في القواميس التي سبقته.

ومن البديهي أيضًا أن معنى الوطن والمواطنة، في الثقافة أغنى من ذلك بالدلالات والمعاني. ولكن، يجب الحذر من المبالغة في تأويل هذه الدلالات والمعاني، ومنحها صفات عصرية، مع عدم استبعاد الحدوس العبقرية في الثقافة العربية وأي ثقافة أخرى. ذلك، لأن الرَّعويَّة )من الرَّعيَّة( كانت سمة الحياة العامة، في زمن ابن منظور وقبله وبعده. ولا تزال الرعوية قائمة، في النظم البطركية والبطركية المحدثة، وفي النظم الشمولية، حتى يومنا. فشروط إمكان المواطنة المتساوية لم تكن متاحة، في الإمبراطوريات والممالك والإمارات القديمة والوسيطة، مثلما هي متاحة اليوم في الجمهوريات والدول الحديثة، أيًا كان نظام حكمها، باستثناء النظام الاستبدادي والنظام التوتاليتاري، التسلطي. لذلك اهتم البحث بمواطنة متساوية ممكنة، لا بمواطنة متساوية معيشة، لأننا لم نعش تجربة المواطنة، إلا لمامًا، بصفتها إمكانًا، ولأننا لم نعش تجربة الدولة الوطنية إلا لمامًا، وبصفتها إمكانًا. صفة الإمكان تبعدها عن اليوتوبيا، وعن مثال المواطنة والمواطنة المثالية. ثمة هوة ستظل قائمة، على الأرجح بين المثال والواقع، بين الفكر والواقع، بين المفهوم وأشكال تعيُّنه. التكافؤ والمساواة مع الاستقلال والحرية هي الفروق النوعية بين الرعوية والمواطنة.

الفروق النوعية بين الرعوية والمواطنة تشير إلى اختلاف نوعي في سَمْت الحياة الاجتماعية، ومحتوى العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات، واتجاه الكفاح الإنساني، على جميع الصعد، ولا سيما على الصعيد السياسي، وعلى المرء أن يختار، وعلى المرأة أن تختار، وهي، أي الفروق النوعية بين الرعوية والمواطنة، روائز للحكم في ممارسة الأحزاب السياسية، إذ لا غنى عن الأحزاب السياسية، حتى اليوم وفي الأفق المنظور. فما القيمة المضافة لوجود حزب سياسي «تقدمي» إذا لم يكن مناهضًا بحزم للرعوية والتبعية والاستبداد والفساد والتسلط؟ الفروق النوعية بين الرعوية والمواطنة هي التي تعين الفروق بين الوطن وبين مكان الإقامة، أو المكان المهيأ للسكنى.

في القاموس، المَكانُ والمَكانةُ واحد؛ مكانٌ في أَصل تقدير الفعل مَفْعَلٌ، لأَنه موضع لكَيْنونةِ الشيء فيه، … وتَمَكَّنَ، حل في المكان أو سكن فيه. والمكانُ الموضع، والجمع أَمْكِنة، وأَماكِنُ جمع الجمع. العرب تقول: كُنْ مَكانَكَ، وقُم مكانَكَ، واقعد مَقْعَدَك؛ فقد دل هذا على أَنه مصدر من كان أَو موضع منه. وتَمَكَّنَ بالمكان وتَمَكَّنَه (كان به، أو حل به). مَكَّنَه من الشيءِ وأَمْكَنَه منه بمعنى واحد. وفلان لا يُمْكِنُه النُّهُوضُ أَي لا يقدر عليه. تَمَكَّنَ من الشيءِ واسْتَمْكَنَ ظَفِر، والاسم من كل ذلك المكانَةُ. ويقال أَمْكَنني الأَمرُ، يمْكِنُني، فهو مُمْكِنٌ.

لم يعد كافياً، على الصعيد المعرفي، الحديث عن الوطن بأنه «مكان »، حتى لو وصف بأنه «انتُزِع من تجرده وعزلته وتشابه عناصره وتماثل أبعاده، لارتباطه بتاريخ شعب بعينه»(77). وجه القصور هو إهمال الزمان، وإهمال وحدة المكان والزمان، وسطحية معنى ارتباط المكان بالشعب، لا ارتباط الشعب بالمكان- الزمان، من حيث تذويت المكان وأنسنته. فإذا كانت المواطنة، بالمعاني التي بسطها البحث في الصفحات السابقة، هي التي تنتج الوطن، يكون من المنطقي تعريف الوطن بأنه إنسان مموضع، بتوسط المعرفة- العمل والإبداع والابتكار، وتعريفه اجتماعيًا بأنه مجتمع مدني مموضع، وتعريفه سياسيًا بأنه الشعب مموضعًا، على نحو ما عرف ماركس المجتمع المدني والمجتمع السياسي. أو بأنه نظيمة ديناميكية مركبة من علاقات ديالكتية، تفاعلية ومتغيرة، بين بيئة ومجتمع مدني وشعب ودولة.

الوطن الذي تُنسب إليه الوطنية، أو تُشتقّ منه، هو شكل وجودنا الاجتماعي والإنساني وشكل وجودنا السياسي، هو شكل كينونتنا ومسارنا- مساراتنا وصيرورتنا ومصيرنا..، لا مجرد امتداد جغرافي، أو مجرد مكان (لمَ لا نتأمل في صيرورتنا، اليوم، نحن السوريات والسوريين المنكوبين بوطننا ووطنيتنا؟). ولذلك عرف الحقوقيون الدولة بأنها «أرض وشعب وسلطة عامة». والمواطنة، على الصعيد الحقوقي، انتماء إلى أرض وشعب وسلطة عامة، يعبر عنه مفهوم الجنسية، والتضامن بين حاملاتها وحامليها، ولا سيما في المهاجر والمغتَربات. حين نعرف شخصًا بأنه سوري/ـة، يعني أنه/ـا ينتمي وتنتمي إلى أرض سوريا، بحدودها الجغرافية السياسية، وإلى مجتمعها وشعبها ودولتها انتماء رمزيًا وعقليًا وعاطفيًا. الوطن، بعناصره هذه، على ما بينها من اختلاف وتغاير وتعارض، هو «كلية عينية»، بالمعنى الحرفي للكلية العينية.

أجل يا صديقي(78)، يمكن أن نتحدث عن تشظي الوطن، وطن السوريين والسوريات وتنثُّره، بالمعنى الحرفي، لا بحكم قوى الأمر الواقع، التي تتقاسمه، وتتناهبه أو تتناهشه، فقط، ولا بحكم تقطع أوصاله فحسب، بل بحكم ظاهرتي النزوح واللجوء الكارثيتين، إذ المكان- الزمان لم يعد هو ذاته مدرج طفولة النازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات وصباهم/ــن وشبابهم/ــن وكهولتهم/ــن ومطرح فاعلياتهم/ــن وأعمالهم/ــن وصداقاتهم/ــن وخصوماتهم،… بل صار نتفًا يحمل كل منهم/ــن نتفة منها، هي جزء بلا كل، وزمان بلا مكان، في مكان بلا مكانة ولا تمكن، أي مجرد ذاكرة مترعة بالحنين والشوق ومشربة بالذل والألم. هذه النتف ليست في واقع الأمر نتفًا من وطن، بل هي نتف من خريطة كان يمكن أن تكون وطنًا، ولم تفلح، لأن الاستبداد والتسلط جعلاها خريطة صماءَ وعمياء وبكماء وبلا شرف ولا كرامة، كالاستبداد ذاته، وكالتسلط ذاته؛ خريطة تتسع وتضيق وفقًا لتموج العواطف، ولا سيما عواطف المحبة والكراهية (المحبة أسمى من العدالة، والكراهية أوطأ وأرذل من الظلم، لأن الكراهية، على نسبيتها، تنطوي على ظلم مطلق وشر مطلق).

أجل، لقد انفصل المكان السوري عن الزمان السوري، وانفصلا معًا عن المكان- الزمان الإنساني، بل انخلع المكان من مكانه، وانخلع الزمان من زمانه انخلاع اَلإنسان من بيته وبيئته و«وطنه». ما الذي يمكن أن نفعله بوطن صار مجرد ذاكرة/ ذاكرات أو ذواكر فردية، أو مجرد مخيم؟ الوطن لا يبنى في الذاكرة، والذاكرة لا تبني وطنًا؛ والمخيم كذلك ليس وطنًا، ولا يصير. تكم هي مأساة النزوح واللجوء ومآسي اللاجئين واللاجئات والنازحين والنازحات.

كتب الصديق يوسف سلامة في هذا الصدد ما نصه: «.. لصفحات وصفحات تخفينا وراء سحر الكلمات تفاديًا للفضيحة. ولكن هيهات لفضيحة أن تستتر إلى ما لانهاية. تحامينا التراجيديا وراء الرموز التي أطلقناها على المسمى الذي لا يثير في النفس الحرة إلا طعم الذل ومرارة الهزيمة. ولو أن الفضائح لا تحاصر أصحابها عند لحظة معينة، لتجنبنا، لأطول فترة ممكنة، الاعتراف بأن الهامش واللاوطن لا يدلان إلا على المخيم. وبما أن هذه اللحظة قد دنت، أو بالأحرى قد حضرت، فلم لا نقدم بعض الاعترافات التي على المقيمين في المخيم الادلاء ببعضها، حتى وإن كان ذلك سيجري من خلال لغة تخفي بقدر ما تظهر، وتحجب بقدر ما تشف! يمكننا القول، إن أنطولوجيا المخيم هي الصورة المقلوبة أو المعكوسة لأنطولوجيا الوطن. فإذا كانت البنية الأنطولوجية للوطن تعبر عن قدرة الفاعلية البشرية أو الذات على غزو المكان والسيطرة على الزمان، وأن تتخذ منهما وساطة بينها وذاتها، من أجل الوصول إلى التركيب المنتج للوطن، فإن أنطولوجيا المخيم ناجمة عن عجز الذات البشرية أو الفاعلية الإنسانية عن إخضاع الزمان والمكان وإفلاتهما من سلطانها بفعل قوة خارجية غازية، أو بفعل الركود الطويل الذي يكشف عن ضعف الإبداع أو غيابه، والإبداع هو عامل أكثر أهمية في حفظ الذات لقدرته على بسط سلطانها على الوساطات الضرورية التي تشهد على قوتها وحريتها.

وعندما يصل الإنسان إلى هذا الحد يصبح مقيمًا في المخيم، بصرف النظر عن مكان إقامته. والنص الذي كتبه “إدوارد سعيد” (خارج المكان)، هو تعبير تراجيدي عن فقد الوطن أو عن ولادة صورة من صور المخيم من حيث هو خبرة إنسانية. وبمقتضى هذه التجربة، ظل ’سعيد‘ ابنًا للمخيم، واستمر هذا الإحساس التراجيدي باللجوء لا يفارقه أينما حل. ولم يكن من الممكن له أن يتجرد منه، لأن هذا الإحساس بعد جوهري في ذات اللاجئ أو المقيم في المخيم. واللجوء جرح أنطولوجي عميق غالبًا ما يحاول اللاجئ- عبثًا- تجنبه، وتفادي نكئه هربًا من التراجيديا التي تؤطر وجوده، وخوفًا منها.

ولنمط الوجود في المخيم تكلفة إنسانية هائلة، تتمثل في أن قاطن المخيم يحيا في مكان مستعار ليس له عليه سلطان، فهو لا يستطيع أن يغير فيه شيئًا، ليجعله أكثر جمالً، أو ليزيل بعض ما فيه من قبح. إنه لا يستطيع أن يزرع، ولا أن يبني بيتًا. فبيت اللاجئ خيمة، وقبره حفرة مهملة تحمي الأنوف من رائحة نتنة لجثة مجهولة الهوية. ولم يكن الأمر كذلك إلا لأن نمط الوجود في المخيم معناه أن المكان غير مبال بشاغليه، لأنهم محض كائنات لا يشعر المكان بوجودها. إنهم ينزلقون فوق المكان انزلاقًا، لأن جاذبيته –بالمعاني كلها– لا تؤثر فيهم، ولا يتأثرون بها. المقيمون في المخيم محض كائنات لاجئة قد يطلب إليهم في أي لحظة حمل خيامهم بعيدًا، حتى يتسنى للمواطنين إقامة حديقة أو بناء ملعب أو افتتاح مقبرة. ولأن الأمر كذلك، أي لأن المكان مغلق وعصي على الانفتاح على التأثيرات البشرية، بحيث تتغير بنيته من خلال التحامه بالزمان، ولكنه لا يكف عن أن يظل غير مبال بنداء المقيم في المخيم. وهذا يعني أن الإنسان اللاجئ لا يستطيع أن ينتج أي شيء أو أي عنصر إلا في إطار الذاكرة. فاللاجئ كائن يحيا على الذاكرة، ويموت فيها أيضًا. وثمة مهمتان شاقتان تواجهان اللاجئ، من حيث هو ذاكرة، تتمثل الأولى في حفظ الماضي، وهو أمر تزداد صعوبته بتوالي الأحداث، وتعاقب الأجيال، وتطاول الأزمان. والثانية حفظ ما يستجد من إنتاج وإبداع. ولأن الزمان لا يكاد يبالي باللاجئ، شأنه في ذلك شأن المكان، فليس من المؤكد في مثل هذه الحال أن تعمل الذاكرة إلا وفقًا لآونة الزمان ولحظاته من حيث هي آونة ولحظات طبيعية، تعد الحركات الكونية الفلكية المنتظمة بدلاً من أن تكون قادرة على العمل وفقًا للنتائج المترتبة على قدرة الفاعلية البشرية أو الذات الإنسانية على فرض اللحام بين الزمان والمكان، واتخاذهما وساطة بين الذات وذاتها، لتهتدي إلى ذاتها في ما تنتجه من هذه الوساطة ذاتها. ولذا فمن المعقول الافتراض بأن البنية الأنطولوجية لذاكرة المخيم مختلفة- على نحو أو آخر- عن ذاكرة المواطن.

إن لامبالاة المكان والزمان باللاجئ تجعل فاعليته الإنسانية غير مؤثرة في الوقائع، بل إن وجوده- نتيجة لذلك- يصبح شبيهًا بوجود الشبح في عالم الحقائق، لأن الوقائع والحقائق تمر من حوله في كل اتجاه، وكأنه غير موجود بالقرب منها. والنتيجة هي أنه غير مشارك في إنتاج الواقع الذي يحيا داخله. ولما لم يكن تغيير العالم والتأثير فيه ممكنًا إلا بطريق الفعل، والفعل السياسي بصفة خاصة، ثم إن المواطنة لا بد أن تكون مقترنة بهذا الفعل، ومن ثم فإن كل إنسان يكون نمط وجوده هو نمط الوجود في المخيم يكون محرومًا من المواطنة بالمعنى الدقيق للكلمة. (انتهى الاقتباس)

لعلنا لا نغالي إذا افترضنا أن انفصال المكان عن الزمان، في حقول المعرفة والوعي، عامل من العوامل غير المُدرَكة للتفاصل والتحاجز الاجتماعيين، إذ تعيش كل جماعة في زمنها الخاص، وحكاياتها وسردياتها الخاصة، وتاريخها الخاص، في ماضٍ لا يمضي، وحاضرٍ لا يحضر، ومستقبل لا يأتي، على الرغم من وجودها في مكان واحد إلى جانب غيرها من الجماعات(79). التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي، والوطن العربي ودار الإسلام، والمجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، ماهيات لا هي زمانية ولا هي مكانية، ولا تحيل كغيرها من المجردات، على شيء تصفه أو تعرِّفه أو تحددِّه وتعينِّه، لا تحيل على واقع كان كذلك في الماضي وهو كذلك اليوم ويمكن أن يكون كذلك في المستقبل. كل تغير، مهما كان طفيفًا هو تغير زماني- مكاني، لا تغير في الزمان والمكان. الذي يتغير هو المتمكن- المتزمن المنسوج وجوده من المكان- الزمان.

الزمان والمكان وجهان متلازمان لوجود الكائن، ووجهان متلازمان للوجود عامة، والوجود الإنساني خاصة. وحدة الزمان والمكان، أو «متصل الزمان والمكان»، ليست مجرد مقولة فيزيائية، بل مبدأ وجود. انفصال المكان عن الزمان انفصال عن منطق النمو (= التقدم)، الذي لا يكون من غير التواصل والتفاعل الاجتماعيين والإنسانيين، انفصال عن منطق العلاقة، التي تؤثر في طرفيها معًا أو في أطرافها جميعًا، انفصال عن منطق الواقع ومعقولية العالم ومبدأ الحياة.

من المؤكد أن الناس لا يحتاجون إلى تعلم الفيزياء الحديثة والرياضيات الحديثة والكيمياء الحيوية والهندسة الجينية، لكي يتواصلوا، ولا يحتاجون إلى علم وفلسفة، لكي يكونوا صادقين وأمناء ومحبين ومتعاطفين ومتعاونين، ولكن حياتهم الأخلاقية ونموها ترجمة لمبادئ وجودهم النوعي، أو الإنساني. التواصل هو المبدأ والسعادة هي الغاية. السعادة هي تصالح الإنسان مع ذاته ومع العالم، أو تقبل الذات والثقة بقدرتها على التحسُّن والابتكار والإبداع، وتقبل العالم والثقة بإمكان تحسينه وتحسُّنه باطراد. السعادة هي القدرة على ابتكار الحياة والتمتع بجمالياتها، حيثما تجلت، ولو في ابتسامة طفل رضيع وحركاته العشوائية.

هل ترانا نربط مفهوم الزمان بمنطق الحياة؟ ماذا تعني «أرض الوطن المقدسة» و «ترابه الطاهر» بدون حياة إنسانية لائقة، ماذا تعني أرض لا نتملَّكها بالمعرفة- العمل، ونمنحها خصائصنا الإنسانية، وتمنحنا خصائصها؟! تبًا للأوطان إذا كانت مجرد سجون وقبور وخرائب، كـ«سوريا الأسد»، و«دولة البعث». أليست كارثة عقلية أن بعضنا يعيشون في الماضي، ويعيش الماضي فيهم، وبعضنا الآخر يعيشون في المستقبل، ويعيش المستقبل فيهم، فيتحولون جميعًا إلى أوعية مليئة بالكلام، أو «هويات بلا ذوات»، بتعبير ضارب لـ”فتحي المسكيني”، أو هويات قاتلة، بتعبير “أمين معلوف”؟! هذا يحيلنا مباشرة على الأيديولوجيات، بصفتها ماضويات ومستقبليات، وهويات بلا ذوات.

بصرف النظر عن جميع الأيديولوجيات، الوطنية حقيقة ينتجها المجتمع تشاركيًا، في سياق إنتاج نظامه العام، ويحدد مضامينها وأبعادها وآفاقها، وليست معطى قبْليًا وقبَليًا، وليست حقيقة ناجزة ونهائية، أو جوهرًا ثابتًا متعاليًا على التاريخ وسَنَن التغير أو سَنَن الكون والفساد. وحين يُمنع المجتمع من إنتاج حياته العامة ونظامه العام بحرية، تنتفي الوطنية، وتحل محلها سلطة خارجية، سواء كانت سلطة مستبدة أو مستعمرة، والاستبداد علَّة الاستعمار، إذ يولِّد ما سماه مالك بن نبي «القابلية للاستعمار». وحين تنتفي الوطنية تنتكس الجماعات إلى أسوأ ما في ماضيها، فيتفكك النسيج الاجتماعي أو اللحمة الوطنية. ما الذي يجعل سوريين، في مقدمهم بشار الأسد وحكومته وقادة حزبه وجبهته الوطنية التقدمية ومحازبوهم، يرحبون بالاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني وإرهاب الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، وإرهاب ميليشيا فاغنر الروسية، وسوريين آخرين يرحبون بالاحتلال الأمريكي والتركي والمنظمات الجهادية من كل صنف ولون، ولعل بعضنا يتمنى لو أن الأمم المتحدة تنتدب فرنسا لحكم سوريا من جديد، ولعل بعضًا آخر لا يرى بأسًا في الغارات الإسرائيلية وانهيار الليرة السورية بانهيار الاقتصاد، وبلوغ الفقر والجوع مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد؟

ج – الوطن نسيج الوجود الاجتماعي:

تبين في الصفحات السابقة أن معنى المواطنة ومعنى الوطنية يتحددان بكيفية إدراكنا لمعنى الوطن، بصفته المكان- الزمان، الذي يتشاركه الناس طوعًا واختيارًا، ويجعلونه وطنًا، بالعمل الخلَّق والفاعلية الاجتماعية – الإنسانية المنتجة، أو بصفته شكلاً من أشكال تحويل الطبيعة ومنحها معانيَ اجتماعيةً وإنسانية، أي بصفته شكلاً من أشكال أنسنة الطبيعة وإنتاج العالم، أو بصفته شكل الوجود الاجتماعي- الإنساني. فإذا كان عالم الإنسان، عند ماركس هو المجتمع والدولة، فإن الوطن، بصفته علاقة مركبة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان، هو نسيج هذا العالم، عالم الإنسان. ومن ثم، إن إدراكنا لمعنى الوطن، من دون افتراضات مسبقة، سوى التشارك الحر والعمل الخلاق والفاعلية الحية، وما تقتضيه من تواصل يقوم على الندِّية والثقة والتعاون، ومن دون تحيزات أيديولوجية: عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، ومن دون نعرات عنصرية، هو شكل من أشكال إدراكنا لمعنى الوجود الإنساني، ومعنى الحدود السياسية الغبيَّة ومصادر غبائها(80). لأن علاقة الإنسان بالمكان- الزمان أقدم من علاقته بالدولة وعلمها ونشيدها وحدودها و «سيادتها» وأهم منها جميعًا، وأكثر ديمومة منها، ما لم تكن الدولة، وليست بعدُ، تعبيرًا مطابقًا لحياته النوعية (الإنسانية). وقد بنينا هذه الفرضية على تجربتنا السورية وتجارب البلدان العربية الأخرى، حيث الدولة الحديثة لا تزال مجرد إمكان، والانتماء إلي ما يسمى «دولة»، عندنا وفي معظم، إن لم نقل في جميع البلدان العربية، أقرب إلى الرعوية منه إلى المواطنة، أي أقرب إلى التبعية، التي لا تكون إلا بإطفاء الروح الإنساني وبوارق الحياة الإنسانية في التابعين، وهدر حرياتهم وحقوقهم.

التجربة السورية والتجارب المشابهة تدفع إلى التفريق بين نوعين مختلفين من الانتماء. أولهما انتماء طبيعي إلى عائلة وعائلة ممتدة، قبل استقلال الأسرة النووية النسبي، أو انتماء إلى عشيرة أو إلى جماعة إثنية أو إلى شخص، أو إلى مكان، أو وقت أو زمن أو عهد أو إلى عقيدة دينية، وكلها انتماءات تمليها علاقات القوة الطبيعية. والثاني هو الانتماء المدني، الذي يتجاوز الانتماءات الطبيعية، إذ يرتقي إلى مصاف العمومية، كالانتماء إلى جمعية أو ناد أو نقابة أو حزب سياسي، أو مؤسسة خاصة أو عامة، ثم الانتماء إلى مجتمع ودولة. وهو انتماء طوعي، تمليه الحرية.

فإذا صرفنا النظر مؤقتًا عن المعنى الفيزيائي الحديث للمكان- الزمان، يمكننا القول إن الوطن هو المكان- الزمان المؤنسن، (الزمكان المؤنسن)، وما يجعله كذلك هو ما وضعه فيه مواطناته ومواطنوه من ذواتهم؛ لذلك لا يأخذ الناس من أوطانهم غير ما وضعوه فيها، ولا يأخذون من العالم غير ما وضعوه فيه. هذا ما يمكن أن نتعلمه من الدرس السوري، أو العراقي، أو اللبناني أو اليمني أو الليبي… إلخ. ومن سائر الدروس الأخرى في بلدان عربية وغير عربية. ما زرعناه حصدناه، ولاتَ ساعةَ مندم، كما تقول العرب.

علاقة الإنسان بالمكان- الزمان علاقة وجودية (أنطولوجية) أساسية وتأسيسية، ولكنها لا تنفصل عن علاقته بذاته، أي بتجليات ماهيته، من الذكور والإناث والنساء والرجال. ومن ثم، إن علاقة الإنسان بالمكان- الزمان، الصائر وطنًا، هي العلاقة الوحيدة العابرة لجميع الانتماءات والبنى والتشكيلات والمؤسسات، لأن الفضاء المكاني- الزماني لا يميز بين الأفراد والجماعات ولا يحابي أحدًا على حساب الآخر، ولا يمنع خيراته عن أحد، ولا يخضع أحدًا إلا بقدر ما يخضع هو لإرادته وفاعليته.

أما العلاقة بين الإنسان والدولة فلا تزال مشوبة بالنزعات القومية والدينية والطبقية وتضارب الاتجاهات الفكرية والسياسية، ولا تزال الهوة عميقة بين مفهوم الدولة وواقعها الفعلي، حتى في البلدان المتقدمة. ولا تزال شعوب كثيرة، كالشعب السوري، تعيش حالة اللادولة، أو حالة تخارج مع نمط من أنماط «الحكم»، لا يستحق أن يسمى دولة، أو جمهورية.

المكان والزمان معًا هما نسيج الوجود المادي، ونسيج الوجود الإنساني. وهما معًا المكان- الزمان المأنوس، والمؤنسن. افتراض اضمحلال الدولة أو انتفائها بانتفاء نقيضها، المجتمع المدني، كما في الرؤية الماركسية، مفيد في تلمُّس معنى الوطن، إذ انتفاء الدولة لا يقتضي انتفاء الوطن، بصفته قوامَ الذات المواطِنة، وعلَّةَ امتلائها بالوجود وامتلائها بالعالم، وتجلِّي فاعليتها، وعماد موضوعيتها، ولا يقتضي، من ثم، انتفاء المواطنة، ولا يقتضي انتفاء الشعب، وأكثر من ذلك، لا يقتضي انتفاء السلطة، لأنها، أي السلطة لا تكون حينئذ سلطة خارجية وشكلً من أشكال الاغتراب. هذه يوتوبيا! أجل، لكنها تعين سمتًا أو اتجاهًا، وتمنحه معنى، ولها منطق الصيرورة، بخلاف منطق البدايات والنهايات والحقب والعصور والعهود.

من جانب آخر، العلاقة بين الإنسان وبين المكان- الزمان هي علاقة ذات بموضوع، بموجبها تتموضع الذات، ويتذَّوت الموضوع. فالوطن «مكان» مذوَّت أو مؤنسن، وإنسان مموضع أو متمكِّن- متزمن، من هنا تنبع قيمة الوطن المادية والمعنوية. تتموضع الذات في العالم، فيتذَّوت العالم؛ بغير ذلك لا يكون العالم عالم الإنسان، لكن الإنسان الذي ينتج عالمه، ويشكِّله، يتشكًّلُ فيه أيضًا؛ العالم الذي ننتجه ينتجنا، والعالم الذي نشكّله يشكّلنا. أما الدولة فهي شكل حقوقي وسياسي وأخلاقي لوجود مواطناتها ومواطنيها وحياتهم النوعية، بتعبير ماركس، والشكل يتغير تبعًا لتغير مضمونه، كما هو معروف. وفق هذه العلاقة الجدلية (الديالكتية) تتضح الفروق بين الوجود، بلا أي صفة أو إضافة، وبين الوجود الإنساني المتعيِّن في شكل أو أشكال، (وطن، أسرة، مجتمع مدني، دولة، ثقافة، قانون، انتظامات وتنظيمات مدنية ومؤسسات) والمفتوح على التشكُّل أشكالً شتى، بحسب ما تنطوي عليه الطبيعة الإنسانية من ممكنات.

العلاقة الجدلية المشار إليها بين الإنسان والمكان- الزمان علاقة مركَّبة، ومعقدة، وموسَّطة بالعمل والنشاط والفاعلية المنتجة، وليست علاقة بسيطة ومباشرة، كعلاقة الحيوان بالمكان، لكن البسيط أساس المركَّب، والطبيعي أساس الوضعي، والأنطولوجي أساس الاجتماعي- الاقتصادي والثقافي والسياسي والأخلاقي. لذلك نفترض أن ثمة عنصرًا طبيعيًا ملازمًا للتمدن والمجتمع المدني، وملازمًا للوطن، بمعناه المادي، لا يمكن رفعه. هذا العنصر الطبيعي في الوطن هو موضوع الجغرافيا الطبيعية والطوبوغرافيًا والجيولوجيا وسائر علوم الطبيعة الأخرى. عندما تُبسَّطُ المواطنة لتغدو مجرد إقامة أو سكنى في مكان، في ظل علم ونشيد وسجن وجلاد، وتُختزل في بطاقة هوية أو جواز سفر..، وعندما تحل الامتيازات محل الحقوق، والولاءات محل القانون، كما هي الحال في “سوريا الأسد”، نكون في العلاقة البسيطة والمباشرة بين الإنسان والمكان- الزمان، أي في الحالة الطبيعية، قل الحيوانية، ويكون الناس رعايا، لا مواطنين ولا مواطنات، ولا مواطنة منتجة وخلاقة، ولا وطنية. ومعنى الهوية وجواز السفر، في هذه الحال، لا يعدو معنى “الكوشان”(81). هذا لا يعني أن البشر يكفون عن العمل والإنتاج، وأن العلاقة بين الإنسان والمكان- الزمان لم تعد تفاعلية أو جدلية، بل لأن هذه العلاقة الموسَّطة بالمعرفة- العمل تفقد طابعها الإبداعي الخلاق، ويتحول العمل، عمل الرأس واليدين، إلى عمل تكراري، ليس بعيدًا، في تكراريته، عن عمل الطبيعة وعمل الحيوان، وذلكم ما يفسر الركود أو الجمود، في مختلف المجالات. الإبداع لا يتجزأ، فلا يكون في مجال دون مجالات أخرى، ولا يكون إلا في مناخ من الحرية(82). الإبداع في مجال دون آخر يدل على تفاوت في النمو، وتصدع في جسد المجتمع.

الفارق الذي المشار إليه بين الانتماء الطبيعي والانتماء المدني، يعين الفارق بين المكان- الزمان الطبيعي والمكان- الزمان الحضري، ثم المكان- الزمان المدني، الذي ليس خلاء ولا امتدادًا، في الحالين، ولا مجرد مكان- زمان طبيعي، مناطق جبلية أو سهلية، ساحلية أو نهرية… إلخ أو فيزيائي، لأن تاريخ الطبيعة على كوكب الأرض لم يعد منفصلً عن تاريخ الإنسان، بحكم قدرة الإنسان على/ أو تمكنه من تغيير أشكال الطبيعة الأولية وأنسنتها. وحدها الأماكن غير المسكونة، والتي لم تسكن من قبل، لا تزال أماكن طبيعية خالصة. الحديث عن مكان، بل عن زمكان حضري وزمكان مدني يشير إلى استحالة فصل الحضارة أو فصل المدنية عن المكان- الزمان. ما دمنا في سياق الحديث عن بعض الفروق النوعية، لا بد من تقصي الفروق بين الثروة المادية والثروة الروحية، ثروة المعرفة والثقافة. الفارق الرئيس بن هذين الشكلين المتلازمين من أشكال الثروة، أن الأولى تنقص كلما أنفقنا منها، في حين أن الثانية تزيد كلما أنفقنا منها. بل إن الإنفاق من الثانية على العمل يؤدي إلى زيادتها وإلى زيادة الأولى في الوقت نفسه. لذلك تمتاز المواطنة بإمكان التوزيع العادل للثروة المادية والروحية وعوامل إنتاجهما. أي إن المواطنة تحمل في أحشائها جنين العدالة. فيكون الوطن هو هذا المركب الفريد من الثروتين المادية والروحية، لا ينبغي أن يُحرم منها أي مواطن، ولا أن تحرم منها أي مواطنة. هذا بالضبط ما يربط الأفراد بأوطانهم/ــن.

هذا التفريق يفتح ملف التاريخ، الذي صار ينبغي التفكير فيه وفقًا لوحدة الزمان- المكان، أو وفقًا للزمكان الفيزيائي؛ فسوريا، على سبيل المثال، هي وطن السوريات والسوريين الأحياء، لا وطن الآباء والأجداد، إلا من حيث الإرث والتراث، ولا هي وطن الأمويين، لأن علاقة الإنسان بالزمكان علاقة حيوية، تفاعلية. تاريخ سوريا الفعلي هو تاريخ سكانها الأحياء وما يتوفرون عليه من ممكنات، (وقد كان كذلك دومًا)، ولكل من الآباء والأجداد تواريخهم. بعبارة أخرى، تاريخ سوريا الفعلي هو تاريخها الراهن بما هو المتحقق والممكن، لا الماضي. مثول الماضي في الحاضر ليس مثولاً زمكانيًا، بل مثول رمزي ووجداني، مثول ثقافي، هو بالضبط ما ينقله الآباء والأمهات إلى أولادهم وبناتهم، بالتربية والتعليم والتنشئة. والآثار المادية الباقية والأوابد التي شادها الأسلاف، هذه كلها بمنزلة الوثائق المادية، التي تساعد في تفسير الثقافة السورية، أو ثقافة السوريات والسوريين الأحياء. سوريا الممكنة ستكون بعد ثلاثين أو أربعين سنة أو خمسين كما يكون مواليد عام 2020، على سبيل المثال، وستكون ثقافتها كما ستكون ثقافتهم. مثول الماضي في الثقافة ونسبته في ثقافة المجتمع إلى ثقافته الكلية يدل على وتيرة نمو المجتمع وتقدمه، ويدل على نسبة الإبداع والابتكار، في جميع المجالات، وعلى مدى معاصرته للمجتمعات الحديثة.

نمو مفهوم الوطن، في الوعي والثقافة، بصفته الأمة الحديثة والمجتمع المدني الحديث والشعب والدولة، لا مجرد مكان و «تراب مقدس»، وعلم ونشيد، وترجمته إلى تذاوت أو علاقات بين ذاتية، هو الطريق إلى المدنية، ولجم النزعات التمييزية أو العنصرية، فيكون الوطن هو المجتمع المدني الديمقراطي والمجتمع السياسي الديمقراطي، وينحل مفهوم الأرض في مفهوم الزمان- المكان، (الزمكان)، فتكف الأرض عن كونها مقدسة أو غير مقدسة، ويكف الزمان عن كونه زمان البدايات النقية والأصول النقية وانتظار نهاية العالم. بل ربما يتغير إدراكنا لما هي الأرض، بفعل «ثورة كوبرنيكية» جديدة، هي ثورة في المعرفة. المكان لا ينفصل عن المتمكِّن، والزمان لا ينفصل عن المتزمِّن. على هذا الاعتبار يكون الوطن هو الناس المتمكنين- المتزمنين، والفاصل بين فرد وفرد، وبين أسرة وأسرة، هو، كالفاصل بين ذرة وأخرى، في المادة غير العضوية، وبين خلية وأخرى، في المادة العضوية، مسافة في المكان ومدة في الزمان، وكذلك الفاصل بين جيل وجيل.

التمكن لا يعني القدرة والاستطاعة فقط، بل يعني الانغراز في المكان- الزمان، أو «الحلول» فيه وأنسنته؛ المكان- الزمان يؤسس الذات، ذات الفرد، وذات الجماعة، وذات الشعب، بقدر ما يكون موضوعًا لفاعليتها- انفعاليتها؛ هكذا الوطن. الموضوع يؤسس الذات، على النحو الذي يؤسسها الآخر المختلف والأخرى المختلفة، هذان وجهان متلازمان للوجود، ووجهان للكينونة. بهذا فقط تصير الذات بيت الوجود. فكروا في عبقرية اللغة: جميع الأفعال التي لا يكتمل معناها إلا بحرف الجر (في) ومجروره لا تنفصل لا عن المكان ولا عن الزمان، بل تؤكد وحدة المكان- الزمان؛ لأن معنى حرف الجر (في) هو الظرفية المكانية- الزمانية. وكذا بعض حروف الجر والأدوات الأخرى.

لعل كيفية انتظام الأفراد والأسر وما بينهم/ــن من فواصل زمكانية متغيرة هي ما تعين خرائط وجودهم الفيزيقي المتغيرة، (الجغرافيا السكانية)؛ ولعل التقسيم الجنسي، ثم التقسيم الاجتماعي للعمل، هما مما يعين أشكال وجودهم الاجتماعية- الاقتصادية، والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية المتغيرة أيضًا. هذان المستويان الفيزيقي والاجتماعي متشارطان، كل منهما شرط إمكان الآخر. ما يعني أن الوطن بنية ديناميكية متغيرة وموَّارة، والوطنية كذلك، أو لا تكون سوى عاطفة ذاتية، نابعة من تبعية لاشعورية ل «المكان»، كتبعية النبات والحيوان، راسبة في الوعي الجمعي من عصور سحيقة، ربما من زمن البدايات المقدسة، منذ غرز الإنسان وتدًا في الأرض ليعيِّن الجهات، ويجعل من نفسه محور الكون، ومن مكانه سُرَّة العالم ومركز الأرض، .. بل ليعين إحداثيات وجوده، ويحدد موقعه في الكون، أو تكون الوطنية عاطفة نابعة من مجرد النزوع إلى التملك، والنزوع من ثم، إلى السلطة والسيطرة.

انتظام الأفراد، بصورة خاصة، لا يقتصر على مجرد الانتظام في الزمكان، الذي يتوقف عليه التوزع الجغرافي، أو البنية الطوبولوجية فقط، بل هو انتظام تتولد منه منظمات المجتمع المدني ومؤسساته أولً، وتنبثق منه قواعد إنتاج السلطة ثانيًا، وهو انتظام الزمكان نفسه أساسًا. الأحداث لا تحدث في الزمكان، بل تحدث له. الأحداث لا تحدث في الوطن بل تحدث له، هذا يأخذنا إلى البنية العميقة للوطن، إلى شكل الوجود الإنساني في الكون. هذا هو معنى امتناع الفصل بين المكان- الزمان وبين المتمكن/ـة- المتزمن/ـة، إلا لغاية بيداغوجية، (تربوية- تعليمية)، تتحاشى غموض المفاهيم والتباسها. التربية التي تستحق اسمها هي تربية على الوضوح والشفافية.

هوامش:

(71). ربما صار مطلوبًا من المهتمين باللغة العربية ومن الأكاديميين خاصة، أن يعيدوا تعريف الظروف (ظروف المكان والزمان) وأشباه الجمل، من جملة ما يجب أن يعيدوا تعريفه، لأنه ليس من ظرف زمان، من مثل قبل وبعد، على سبيل المثال، إلا هو ظرف مكان، والعكس صحيح، باستثناء أسماء الظروف. ما ساه كنت المعرفة القبلية، أو الترانسنتندالية، هي معرفة الظروف، لا معرفة أسمائها، وهذا في اعتقادي فارق جوهري بن الظروف وأسمائها.

(72). جيمس جينز، الفيزياء والفلسفة، ترجمة جعفر رجب، (دار المعارف، بيروت، بلا تاريخ نشر)، ص 15 . (نسخة إلكترونية).

(73). ستيفن هوكينغ، تاريخ موجز للزمان، سلسلة جدران المعرفة، 2006 ، ص 240 .

(74). هوكينغ، تاريخ موجز للزمان، ص 27 .

(75). سيرة ما سميت «مؤسسات الثورة» وقادتها بدءًا من المجلس الوطني حتى الهيئة العليا للمفاوضات، تشهد على ذلك.

(76). حسين مقلد، القيم والمبادئ في نظريات العلاقات الدولية، بحث غير منشور بعد، لدى الكاتب نسخة منه بمعرفة المؤلف وموافقته. (بتصرف)

(77). يوسف سلامة، على هامش الوطن، تأملات فلسفية في مفهوم الوطن، مجلة قلمون، العدد الأول، أيار/ مايو، 2017 .

(78). المخاطب هنا هو الصديق منير الخطيب، الذي أبدى على المخطوط ملاحظات قيمة، تتعلق أولاها بانفصال المكان عن الزمان لدى السوريين والسوريات.

(79). ينطبق هذا بحدود معينة على المجتمعات المتقدمة، التي لا تزال تعاني من حالات ارتدادية، إلى ماضيها، كالنازية الجديدة والتعصب على الأجانب، والنعرات القومية، وقد كشف صعود اليمين المتطرف، في السنوات الأخيرة، عن ذلك بجلاء.

(80). الحدود السياسية الأقل غباء اليوم هي الحدود بن دول الاتحاد الأوروبي، التي قد لا تزول الدول بزوالها، ولكنها تصر أكثر ديمقراطية وأكثر مراعاة لحقوق الإنسان، وأقرب إلى العدالة. فقد كشفت ظاهرة الهجرة واللجوء، وكيفية تعامل الحكومات مع الهاربين من الموت والدمار أو من الخوف والشقاء عن مدى لاإنسانية الحدود، ومدى انحسار القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، في هذه الدول المتقدمة. وقد تكون الكلف الباهظة، التي تكبدتها حكوماتها على «حماية الحدود» أقل بكثر جدًا مما قد تتكبده من جراء تنامي قوى اليمن المتطرف والنزعات العنصرية في مجتمعاتها. وصف الحدود السياسية بأنها غبية يفرض وجود حدود سياسية ذكية، فاصلة – واصلة، تتفق مع مفهوم المجتمع المفتوح، وحرية انتقال الأشخاص والبضائع، كالحدود المعنوية بن الجران في مجمع سكني واحد، يحرم كل منهم حرية الآخر وحقوقه، ويحافظ على أمنه واستقراره وسامته. فتكون المراكز الحدودية مراكز لتقديم الخدمات للعابرين في الاتجاهين، واستيفاء رسوم الطريق، التي تفرض على المركبات.

(81). الكوشان كلمة تركية تعني وثيقة رسمية بملكية الأرض (كوشان أرض) أو ملكية حيوان، بالمفرد والجمع. أو «هوية الحيوان».

(82). قد يعترض بعضنا على ذلك بالقول إن الإبداع لا ينقطع، وثمة مبدعون أنتجوا في ظل الاستبداد؛ نقول أجل، بعض المبدعين أنتجوا في ظل الاستبداد، وهؤلاء أما أنهم انطلقوا من مناهضة الاستبداد، وإما ممن نالوا قسطًا من الحرية الشخصية وبعض الامتيازات. ونحن نعني بالإبداع، إبداع المُنتِجات والمنتجين والفاعلات والفاعلين في مختلف ميادين الحياة، ممن لم يذكرهم «التاريخ»، إضافة إلى من ذكرهم بالطبع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة السابعة: الوطن والمقدس

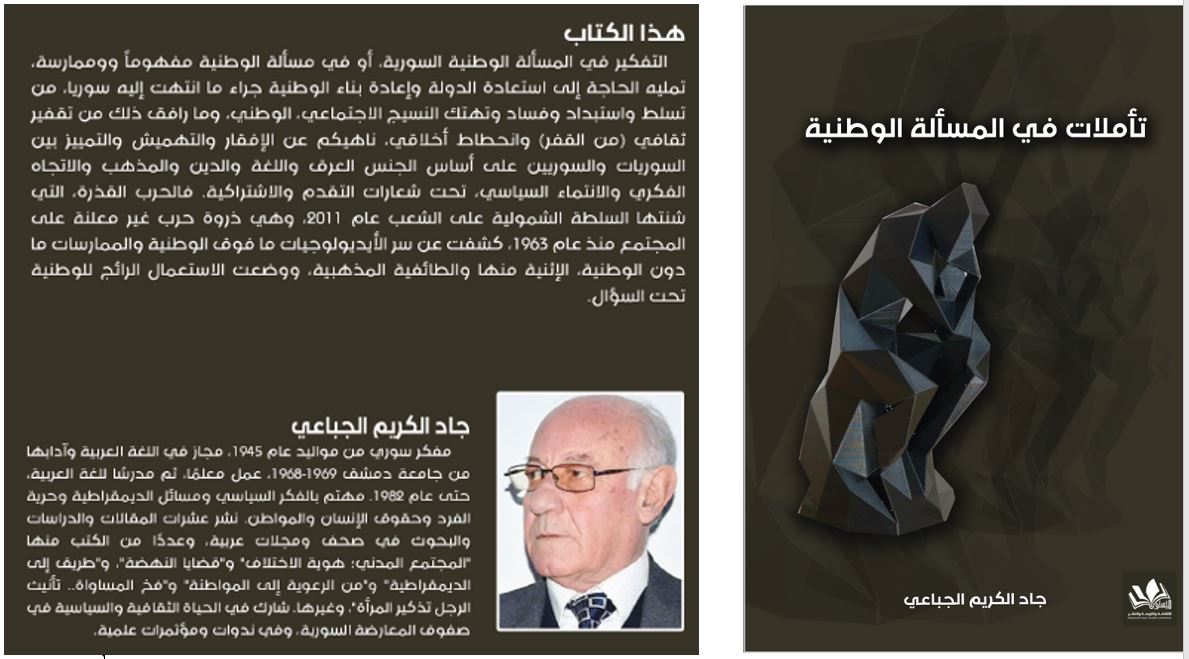

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.