( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة الخامسة:

المواطنة مبادرة وشعور بالمسؤولية

في أعقاب هزيمة حزيران 1967 نُشِرَت كتب ومقالات كثيرة تفسر أسباب الهزيمة المذلة أمام إسرائيل، بل تفسر سهولة انتصار إسرائيل ذلك الانتصار الساحق على عدة دول عربية، ولا سيما مصر وسوريا. من أبرزها تحليلات ياسين الحافظ وصادق جلال العظم. على صعيد التحليلات غير العربية، كان لافتًا في تحليل مكسيم رودنسون لهزيمة العرب وانتصار إسرائيل، أن عدم قدرة الضباط والجنود على المبادرة، كان من أبرز أسباب هزيمة الجيوش العربية. ضعف القدرة على المبادرة يعود إلى ضعف الشعور بالمسؤولية، كما أشار “نوبوأكي نوتوهارا” في كتابه، «العرب من وجهة نظر يابانية». وقد أشار هشام شرابي باكرًا إلى مظاهر العجز والتواكل، التي تسم الشخصية العربية. لكن الشعور بالمسؤولية هنا يعني الشعور بالمسؤولية الأخلاقية عن سلامة المواطنات والمواطنين وأمنهم والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة والدفاع عن القانون، ومناصرة المظلومين والمظلومات ومناهضة تعسف السلطات وتجاوزاتها على حريات المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحيواتهم الخاصة. يقول نوتوهارا: «إنني أفهم أن تضحي السلطة بأفراد مميزين ومفكرين وأدباء وسياسيين وعلماء وفنانين وسواهم، ولكن، لماذا يضحي الشعب نفسه بأولئك الأفراد؟»(54).

انتظر قسم غير قليل من السوريين حتى عام 2000 لكي يحتجوا على التوقيف التعسفي والاعتقال السياسي، ويطالبوا بالإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرًا، (ممن يوالونهم فقط)، ولا يزال القسم الآخر يتمنى اعتقال هؤلاء (الخونة)، وحرمانهم من الجنسية السورية. وقد ينتظر العرب منهم زمنًا طويلاً لكي يحتجوا على التمييز العنصري إزاء الأكراد، مثلاً والتضييق عليهم. وقد ينتظر الجميع عقودًا لكي يحتجوا على التمييز الجنسي والجندري، أو على العنف الأسري الواقع على الأطفال والنساء، ويعتبروا هذا وذاك جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها. إن لامبالاة الجميع بالجميع صيغة كلبية، لـ«حرب الجميع على الجميع»، تنم على الخسة والنذالة، إزاء وغدنـة السلطة وغطرستها. الأسدية لم تنشأ من فراغ، سوى فراغ النفوس أو خواء الأرواح، ولم تستفحل سوى من الخصاء النفسي وإطلاق الغرائز «الحيوية»، قل الحيوانية، لمجتمع بأسره، لأن السلطة سلطة «حيوية »، حيوانية أو وحشية، نسلية، بطنية، فخذية، في أساسها، وكذلك سياستها.

المواطنة، بالمعاني المشار إليها، ليست الممارسة الواعية والهادفة والخلاقة، التي تنتج الوطن فقط، بل هي التي تجعل من الوطن كيانًا سياسيًا أساسه حرية الفرد وحقوق الإنسان، وتمنحه معنى هو سيادة الشعب، بصفتها سيادة الدولة، التي يكون انتماء مواطناتها ومواطنيها إليها شكلً من انتمائهن وانتمائهم إلى الوطن. فإذا صح افتراضنا أن المواطنة منبع السياسة، فإنها هي أساس السيادة وقوامها وعمادها، وإلا كانت السيادة سيادة السيد على عبيده، والراعي على رعيته، والمتبوع على تابعيه، وسيادة القوي على الضعيف والغني على الفقير والحاكم على المحكوم والرجل على المرأة. السيادة القائمة على المواطنة المتساوية والتمكن من ممارستها بحرية سيادة قوامها الحرية، لأنها سيادة كل مواطنة ومواطن، لا سيادة «الأخ الأكبر» والأول في كل شيء، ولا ثاني له، مثلما كان حافظ الأسد وصدام حسين ومعمر القذافي وأمثالهم.

في ضوء ما تقدم، تكون المواطنة علاقة مركَّبة، مادية وروحية، لا تُستنفد في «الانتماء»، ناهيكم عن الجنسية المرقونة على بطاقة الهوية أو جواز السفر، ولا في منظومة الحريات والحقوق والواجبات فقط؛ بل هي علاقة تفاعل بين الإنسان والبيئة وبين الإنسان والإنسان، علاقة بالأرض الصائرة وطنًا، بمن عليها وما عليها، لا بالامتداد أو المكان المجرد، عند الفلاسفة والرياضيين، ولا بمجرد الجغرافيا، عند الجغرافيين، وعلاقة بالدولة الحديثة، والمجتمع المدني الحديث، بصفتهما «الإنسان مموضعًا»، في الوقت نفسه. الوطن هو أساس المواطنة وقوامها وعمادها، لا المصلحة وحدها ولا المنفعة أيضًا، على أهميتهما، إذا كان ثمة فروق جدية بين المصلحة والمنفعة، ولا نظن الأمر كذلك.

الوطن نتاج المواطنة والوطنية نتاج المساواة في المواطنة:

تقول النقاشات السابقة إن الوطن، هو منتوج المواطنة؛ هو المكان- الزمان المأنوس والمؤنسن، هو الأساس الأنطولوجي للمواطنة، أو الموضوع الذي يمنح الذات مضمونها، حين تنتج نفسها فيه، فتصير هي قوامه الإنساني. المواطنة، بهذا المعنى، تذويت للمكان- الزمان، تذويت للطبيعة. المواطنة هي ما يُبنى على هذا الأساس، وما يُنتَج من أشكال وتشكُّلات اجتماعية- اقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية وجمالية أو ذوقية، تستمد جميع خصائصها من الوطن، الذي يستمد خصائصه ممن يبتكرونه.

إذا كانت المواطنة هي عملية أو سيرورة إنتاج الوطن أو ابتكاره، فليس من الحتمي أو الضروري أن تكون متساوية من الوهلة الأولى، بحكم الاختلاف والتفاوت بين الأفراد والجماعات والمجتمعات الصغيرة. الذي يضيف معنى المساواة إلى المواطنة هو العقد الاجتماعي، بين أفراد أحرار وحرائر، تتأسس المساواة في المواطنة على حريتهم، بما هي، أي الحرية، قوام إنسانيتهم، والإنسانية لا تقبل التفاضل. على هذه القاعدة، قاعدة عدم التفاضل في الإنسانية نشأ حق الاقتراع العام، الذي استكمل بمشاركة المرأة على قدم المساواة، فتأسس مفهوم المواطنة المتساوية، بغض النظر عن الاختلاف والتفاوت. عدم التفاضل في الإنسانية هو الأساس الموضوعي لعدم التفاضل في المواطنة. فليس من قبيل المجاز قولنا إن الإنسانية هي أساس الوطنية ورافعتها وأفقها.

الوطن ابتكار إنساني، خلق إنساني، هو الاسم الثاني لخلق العالم، على وجه الاستمرار (الخلق المستمر)، وتعيين حدوده، نعني خلق المجتمع والدولة، على وجه الاستمرار أيضًا. ولكن الوطن، وفق هذا التحديد، يستقل عن الأمكنة- الأزمنة الأخرى، ولكنه لا ينفصل لا عنها ولا عن المكان الزمان الكلي، لا عن «السفينة الفضائية»، التي هي كوكب الأرض، المستقل عن بقية الكواكب، ولا عن الكون. الوطن لا ينفصل عن المكان الزمان الكوني. لذلك سنضيف إلى الدلات المتعددة للمكان – الزمان، دلالة جديدة، هي المكان- الزمان الإنساني، العام والكلي، المشترك بين البشر كافة، وفقًا لرؤية منظومية، ترابطية ودينامية، تدرج الموقع والمنظور، في أنساق مستقلة في النظيمة الكونية، لا منفصلة عنها، تشبه الأنساق الناتجة من استقلال الإنسان عن الطبيعة، لا انفصاله، (انقطاعه) عنها، لأن هذا من المستحيل. التفريق بين الاستقلال والانفصال ضروري، حتى في المجال السياسي ولغة السياسة(55).

العمل البشري وحده، بلا أي صفه أو إضافة، لا يجعل من المكان- الزمان وطنًا، وفق المعنى المتداول اليوم للعمل، بما هو شكل التوسط بين الإنسان والطبيعة، أو القوة التي تمكن الإنسان من تغيير أشكال الطبيعة والاستفادة منها والتمتع بخيراتها، بل هو الرابطة، العلاقة، التي بموجبها تتموضع الذات ويتذوت الموضوع، وهذا هو لب الديالكتيك (المادي) في تقديرنا. لكن الديالكتيك يتعدى، ويجب أن يتعدى علاقة الإنسان بالطبيعة إلى علاقة الإنسان بالإنسان، إلى علاقة الإنسان بذاته، أي بتجلي ماهيته الإنسانية في الآخر والأخرى. فلا يمكن أن يكون الديالكتيك منطق الواقع ومنطق الصيرورة إذا لم يتعاشق فيه هذان الوجهان للعلاقة، العلاقة بالطبيعة والعلاقة بالإنسان. إذا كان الوجه الأول لهذه العلاقة يموضع الذات، فإن الوجه الثاني يؤنسنها. لذلك يفقد مفهوم العمل كثيرًا من قيمته، إذا لم يوصف بأنه عمل اجتماعي، وإذا لم يوصف الإنتاج بأنه إنتاج اجتماعي، وإذا لم تدرك حقيقة أن الإنساني، الكلي، كامن فيهما، في العمل والإنتاج، ومن أبرز ممكناتهما وأهمهـا.

هذا بالضبط ما نعنيه بالتواصل، ونعدُّه العاملَ الضروري من العوامل التي تحول المكان- الزمان إلى وطن، وهو عامل من طبيعة العمل نفسه، لأنه فاعلية/ انفعالية، مثل العمل، الذي يغير أشكال الطبيعة، لا الطبيعة نفسها، ويستخرج منها ثرواتها وجمالياتها. التواصل هو ما يغير أشكال الطبيعة البشرية، لا الطبيعة نفسها، ويستخرج ثرواتها وجمالياتها. نستحضر هنا حسرة «أبو حيان التوحيدي»، في قوله: «الإنسانُ أشكل عليه الإنسان». لذلك لا تكون مواطنة بلا تواصل، تفاعل، تشارك، تعاون، تعارف، تثاقف، تفاهم، تواثق، تعاهد، توافق… وأضدادها، أو لاءاتها: لاتواصل، لاتفاعل… إلخ، بما هي سلب ضروري، إيجابي وسلبي، هدَّام- بنَّاء، وهدَّام هدَّام، وعدمي، يعدم الوطن والمواطنة والوطنية، كما هي الحال في سوريا اليوم، وكما كانت عليه منذ نصف قرن، إن لم نذهب أبعد من ذلك بكثير، في أغوار الزمن.

من دون هذه اللاءات لا تكون المواطنة حية، وديناميكية. (يجب أن نتدرب على قبول الدلالة اللغوية والمفهومية المحايدة للسلب والإيجاب، والسالب والموجب، والسلبية والإيجابية، وللاستلاب أيضًا، التي تتغير من مجال تداولي إلى مجال آخر) المواطنة تواصل. من هنا تتأتى قيمة المواصلات والاتصالات وأهميتها وضرورتها، بما هي أدوات التواصل ووسائله ووسائطه المادية، وقيمة اللغة والرموز والمعايير والمبادئ والقواعد المُدرَكة والمقبولة لدى الذين يتواصلون، يتعاونون، ويتشاركون…إلخ، والتوقعات المنتظرة من كل منهم، وفقًا للحدود القانونية والأخلاقية.

الإيحاء الإيجابي للتواصل لا ينبغي أن يذهب بنا نحو العلاقات العائلية الحميمة وعلاقات الجيرة والصداقة والمودة والمحبة فقط، على أهميتها جميعًا، بل يجب أن يذهب بنا إلى ما يسمى «الصداقة المدنية» و«أخلاق العناية»(56)، وتعني أن مواطناتنا اللاتي لا نعرفهن صديقاتنا، ومواطنينا الذين لا نعرفهم أصدقاؤنا، يتوجب علينا التعاطف معهم والدفاع عن حرياتهم وحقوقهم، لا عدواتنا ولا أعداؤنا، فنحن لا نستطيع نفي مشاعر العداوة من التمييز والتجنُّب، ناهيكم عن التفاصل وما ينطوي عليه من حقد وكراهية، أساسهما عدم الاعتراف بإنسانية المختلفة والمختلف وجدارتهما وأهليتهما واستحقاقهما حرياتٍ وحقوقًا مساوية لحرياتنا وحقوقنا. تقول “فيرجينيا هيلد”: «قبل أن يكون هناك احترام للحقوق يجب أن يكون هناك أولاً حس بالترابط الاجتماعي مع هؤلاء الذين نعترف بحقوقهم، إن علاقة الترابط الاجتماعي أو العلاقة الاجتماعية معيارية، تسبق، ولها أولوية على الاعتراف بالحقوق. علينا أن نعترف بحقوق الإنسان في كل مكان، ولكن، علينا قبل كل شيء أن نطور في كل شخص المقدرة على العناية بالآخرين والقدرة على ممارستها، باعتبارهم كائنات إنسانية مثلنا». هكذا يكون للرابطة الاجتماعية، المؤسسة على رابطة إنسانية عميقة أولوية، على سائر الروابط الأخرى، التي قد لا تختفي، ولكن الرابطة الإنسانية توقظ مضمونها الأنطولوجي الثاوي تحت ركام من الأفكار والتصورات والعادات والتقاليد المروثة.

المواطنة والصراع الطبقي:

فكرة التواصل لصيقة بفكرة المجتمع المدني، الحامل إمكانات النمو والتحول إلى مجتمع ديمقراطي، وملازمة لها؛ فما قلناه عن الصداقة المدنية، لا يتحقق في الواقع إلا في نطاق انتظامات المجتمع المدني وتنظيماته الطوعية. حتى التنظيمات الناتجة من تقسيم العمل الاجتماعي، كالنقابات والأحزاب السياسية وجماعات الضغط وغيرها، ليست ذات طابع مهني فقط، بل هي مجالات لعلاقات إنسانية غنية، تطبع العلاقات الاجتماعية والسياسية بطابعها، في البلدان الديمقراطية والنظم الديمقراطية، لا في بلاد الاستبداد والتوحش. ومن شأن هذه العلاقات أن تحد من العنف، الذي يولده التنافس ويعززه التفاوت الاجتماعي، فتتخذ التعارضات الاجتماعية، ويتخذ التنافس طابعًا سلميًا متعدد الأشكال.

مفهوما «العمل الاجتماعي» و «الإنتاج الاجتماعي»، اللذان بلورهما كارل ماركس، لا تتحقق فيهما الصفة الاجتماعية أخلاقيًا، إلا بالتواصل ومقتضياته، في حين يمكن أن تتحقق ماديًا فقط من دونه، أي من دون التواصل، بحيث يكون العاملون والعاملات والفاعلون والفاعلات مجرد «قوى عمل » وأدوات فعل، مسخَّرة و/ أو موظَّفة لمصلحة قوى السوق. هذا هو منطق الرأسمالية المتوحشة، وسر توحشها. التواصل يعني من جملة ما يعنيه نفي صفة التوحش من الرأسمالية، ولم يخل منه ما توهمنا أنه نقيضها التاريخي، نعني الاشتراكية التي تحققت في ما كان «النظام الاشتراكي» والعالم الاشتراكي، والمعسكر الاشتراكي.

المواطنة التواصلية، التذاوتية، تستبعد المعنى الشائع للصراع الطبقي التعادمي، المنبثق من مفهوم الحرب، والذي يعني إما أن تجهز إحدى الطبقتين المتصارعتين على الأخرى، وإما أن تنهار الطبقتان المتصارعتان معًا(57). فالرؤية التواصلية لا ترى في الصراع الطبقي سوى مفهوم وأداة تحليل، لا تكفي وحدها لمعرفة الواقع واتجاهات حركته، ولا تكفي وحدها لفهم التاريخ، لذلك تميل الرؤية التواصلية إلى مفاهيم جديدة، كرأس المال الاجتماعي، الذي قوامه الثقة والتعاون والشبكات، ورأس المال الثقافي، أو الرمزي، الذي يسهم في تشكيل فضاء ثقافي مشترك، ومنظومة أخلاقية مشتركة بين مواطنات الدولة المعنية ومواطنيها، على الأقل، ومفهوم الحوار، بصفته تشاركًا في إنتاج الحقيقة، وسبيلً مؤكدًا إلى تجديد المعرفة والثقافة، وسبيلاً موكدًا أيضًا إلى حل التعارضات الاجتماعية سلمًا، كما سيأتي بيانه، إذ ليس أمام القوى المتعارضة سوى أحد سبيلين، إما الحوار والتوصل إلى حلول يربح فيها الجميع، وإن بنسب متفاوتة، وإما «الثورة»، أي العنف والاحتكام إلى القوة. صراع الطبقات، في الوعي السائد، يستبعد الثورة السلمية والحركات الاجتماعية، التي قد تكون سمة القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ العنف ذرى غير مسبوقة.

هذه المفاهيم، وما يحيط بها، أكثر اقترابًا من فكرة المجتمع المدني، «مسرح التاريخ الواقعي»، حسب تعبير ماركس، وأكثر اقترابًا من الديمقراطية، على نحو ما بسطها ماركس نفسه في كتاباته الباكرة، وكتاباته الباكرة هي لب كتاباته المتأخرة وأساسها، ولا سيما رأس المال، كما ندّعي.

المواطنة مؤانسة:

يحلو لي أن أستعمل مفهوم التآنس أو المؤانسة، مرادفًا للتواصل، وشارحًا لأهم دلالاته؛ أستند في هذا إلى ما هو شائع في البيئة التي ولدت وترعرعت فيها، وبيئات أخرى، حيث يقول المضيف لزائره أو ضيفه أيًا كان وأيًا كانت منزلته وموقعه: «آنستنا وشرفتنا»، (للجمع: «مآنسين ومشرِّفين »: أنتم مؤانسون ومشرفون)، وإذا أراد أن يدعو أحدًا إلى بيته يقول له: «تفضل آنسنا»، وإن كانت العبارة تنزلق على الألسن بحكم العادة، إلا أن من ابتكرها كان يعني دلالتها، ولا يبعد أن تكون هذه الدلالة قد انغرست في الوعي واللاوعي، أو في هذا الأخير على الأقل. المؤانسة هي المعنى الأخلاقي للمواطنة، بما هي تشريف متبادل. آنست وشرفت، آنستمونا وشرفتمونا! هذا معنى أصيل للشرف المعطوف على المؤانسة. المؤانسة شرف الإنسان، المرأة والرجل، والمواطنة شرف المواطن/ـة. هذا يقيم الحد على مفهوم الشرف، التافه، الذي تُرتكب باسمه أقبح الجرائم.

الإنسان لا يأنس إلا بالإنسان، ولا يشرُف إلا به. صحيح أن الإنسان لا يشرُف إلا بنفسه، ولكن ما قوام نفسه، ما قوام ذاته؟ هل نفسه وذاته شيء آخر غير علاقاته الاجتماعية والإنسانية؟ هل نفسه وذاته غير الآخر الذي يؤسسها والأخرى التي تؤسسها؟ العمل والإنتاج والإبداع؟ أجل، ولكن هذه وحدها يمكن أن تنتج آلة ذكية. هذا مهم من أجل التربية والتعليم ووجوب اقتران المعرفة والعلم بالأخلاق. الإنسان لا يحتاج إلى آخر غير الإنسان لكي يعرف ذاته أو لكي يدرك ماهيته، ولا يحتاج إلى علم وفلسفة لكي يدرك ذلك. «الإنسان مرآة الإنسان» وأكثر؛ الأكثر هو أن الآخرين والأخريات يشكلون ذواتنا، نحن المتكلمين والمتكلمات، ويشكلون شخصياتنا، التي لا قوام لها من دونهم/ــن. من دون آخرين وأخريات ذواتنا فارغة وشخصياتنا خاوية. من دون آخرين وأخريات من غير الأقارب والأنسباء ومن تربطنا بهم/ــن روابط طبيعية، أو أولية، لا ندرك سمو الرابطة الاجتماعية، وجذرها الإنساني وأفقها الإنساني. حين يكون الجذر هو الأفق، نكون في الممكن، والممكن الإنساني هو المستقبل.

لقد كان ماركس على حق إذ عرَّف الإنسان بأنه «مجموع علاقاته الاجتماعية». لا ذات بلا تذاوت أو تواصل، ولا ذاتيه، وإذا شئتم، لا عقل ولا معقولية، سوى العقل الأداتي الأناني والمفترس، ومعقولية الشر، كمعقولية الحرب، على سبيل المثال، ومعقولية الجيوش والأسلحة، أو معقولية الاستغلال والتفاوت الاجتماعي، حيث العالم معقَّل، لا هو عاقل ولا هو معقول، من زاوية النظر الأخلاقية، أي الاجتماعية- الإنسانية. المجتمع كون أخلاقي، أو لا يكون سوى «جماعة» بلغة برهان غليون(58)، وجماعات متراصفة ومتعايشة على مضض.

خطاب المواطنة:

الوطن والمواطنة والوطنية نسق أو نسل أو عائلة من المفاهيم السياسية والحقوقية والأخلاقية القديمة/ الجديدة، أي التي أعيد إنتاجها بدلالة منطق الحداثة ومقولاتها المركزية، كالإنسية والعقلانية والعلمانية والديمقراطية والمجتمع المدني والدولة السياسية، أي الدولة الحديثة وحرية الفرد وحقوق الإنسان. وهي كليات بسيطة مجردة من أي عنصر أيديولوجي ما لم تندرج في خطاب سياسي أو ثقافي معين بزمان المتكلم/ـة ومكانه/ـا، بل بموقعه/ـا ومنظوره/ـا. ولعله من الصعب أن نقف على الدلالات الحقيقية لهذه الكليات ما لم نجردها من مضامينها وإيحاءاتها الأيديولوجية والقيمية أو المعيارية التي لابست دلالاتها اللغوية والمفهومية، وغلبت عليها منذ بدايات اليقظة السياسية في «العالم العربي». فنقد الكلمات والتحرر من سحرها وفنون تأويلها شرطان أوليان وضروريان للخروج من إسار الوعي الأيديولوجي. نزعم أن الوعي السياسي العربي المعاصر يغلب عليه العنصر الأيديولوجي، إن لم نقل إنه وعي أيديولوجي بالتمام والكمال، لأن جذره هو الاعتقاد بالتمامية والكمال والحقائق الثابتة، التي يتأسس عليها التفاصل، أي القبول التام بكل ما يوافق العصبية، والرفض التام لكل ما يخالفها أو يعارضها. تجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ التمامية والكمال، هو أساس موقف السلطة من المعارضة؛ المعارضة نقص وشقاق، في أحسن الأحوال، وعمالة وخيانة، في أسوئها، حتى لو كانت مجرد اختلاف في الرأي. ووعي المعارضة العقائدية، «التقدمية» و«اليسارية» كذلك أيضًا، إقصائي وتفاصلي. لذلك لا يؤخذ خطابها عن المواطنة والوطنية على محمل الجد. ولا جناح على الجماعات الإسلامية في مناهضتها النظرية والعملية الصريحة لبدعة الوطنية.

طريقة التعامل مع الكلمات المختلفة، مشافهة أو كتابة، تعيِّن طريقة التعامل مع الأفراد المختلفات والمختلفين تواصلً أو تفاصلاً، فالتعامل مع الكلمات، وفقًا لدلالاتها اللغوية والمعرفية (المفهومية)، وعلاقاتها الجدلية بنفيها أو سلبها، وانفتاحها على النمو والتجدد، لا وفقًا لدلالاتها السياقية الثابتة، في النصوص «المقدسة»، وحمولاتها الأيديولوجية، هو مبدأ التعامل مع الآخر المختلف والأخرى المختلفة، بمعزل عن محمولاته ومحمولاتها المكرسة اجتماعيًا والمدعمة بقوة الرأي العام. هذا ما نسميه «التذاوت»، أي امتلاء الذات، ذات المتكلم والمتكلمة بالآخر المختلف والأخرى المختلفة، باعتبار الآخر والأخرى تجلي ماهية المتكلمة والمتكلم، من جهة، ولكونهما من يؤسس ذات المتكلم والمتكلمة، من الجهة المقابلة؛ وهذا هو شرط امتلاء الذات بالعالم واندغامها في الوجود وصيرورتها بيته الفسيح. التذاوت، في نظرنا، أشمل من التعارف وأعمق من التفاهم، وأوسع منهما مدى، وأكثر ديمومة، لأنه يجمع بين الغايتين: المعرفية والأخلاقية، وشرطه الحوار (Dialogue) والنقاش (Discussion) أو التشارك في إنتاج الحقيقة وتجديد المعرفة والثقافة و «الخلق المتجدد للوجود». وشرط الحوار المثمر هو الاعتراف المتبادل بالجدارة والاستحقاق، اللذين جرى إنكارهما، فلا يؤكَّد نفسيًا، دائمًا وفي كل مكان، إلا ما جرى إنكاره.

لذلك، يمكن القول إن خطاب المواطنة خطاب تواصلي؛ والخطاب التواصلي هو خطاب اعتراف متبادل، لا بالتكافؤ والمساواة في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق فقط، ولا بالوقائع المتعددة والتجارب الإنسانية المتعددة فقط، بل بتعدد تأويلاتها وشرعية سائر التأويلات أيضًا، وهذا يعني الاعتراف باختلاف المواقع وزوايا النظر، واختلاف المصالح والغايات أيضًا، فإن الاختلاف هو ما يستدعي الاتفاق، ويؤسسه، ويؤسس شروط نفيه الإيجابي، نعني تطوير الاتفاق وتعميقه وتضمينه مسائل ومساءَلات جديدة باستمرار.

المواطنة وعضوية الدولة:

بعد أفلاطون، حدد أرسطو المواطن بأنه عضو الدولة، وأشار إلى أن محتوى هذا المفهوم ودلالته يختلفان بحسب نظام الحكم؛ «إذ يكثر ما يكون المواطن موضوع جدل، من حيث أن الجميع لا يتفقون على كون المواطن شخصًا واحدًا (معينًا)، فقد يتفق مرارًا في حكم الأقلية ألا يعتبر مواطنًا من هو مواطن في الحكم الشعبي»(59). وكانت المواطنة عند اليونان مقصورة على الرجال الأحرار دون النساء والعبيد. حتى في بدايات تشكل الدولة القومية الحديثة، كانت المواطنة مقصورة على دافعي الضريبة. ولم يُعترف بمواطنية النساء، اعترافًا ثابتًا لا رجعة عنه إلا في أوائل القرن العشرين. ولا يزال التمييز العنصري والتمييز الجنسي والجندري قائمين في غير مكان من عالمنا.

لا يكون المرء مواطنًا بمجرد سكناه في «البلاد»، «لأن النزلاء والأرقاء يشاطرونه تلك السكنى»، وليسوا مواطنين، حسب أرسطو. «والذين يشتركون في حقوق الدولة اشتراكًا فعليًا يمكِّنهم من المرافعة ويُخضعهم للمحاكمة ليسوا هم أيضًا من قبل ذلك مواطنين»، لأن ذلك أمر مضمون لمن تشركهم المعاهدات في تلك الحقوق». «والأولاد الذين لم يُحصَوا بعد، لحداثة سنهم، والشيوخ الذين أطلق سراحهم ينبغي أن نعترف بكونهم مواطنين من بعض الوجوه، وإن لم يكونوا مواطنين دونما قيد أو حصر. ولذا نضيف إن أولئك مواطنون لم يكتملوا بعد، وأن هؤلاء مواطنون قد فات أوانهم، أو ننعتهم بشيء آخر من هذا النحو، وفي وسع المرء أن يشير بشأن الساقطين من حقوقهم المدنية والمشردين صعوبات تقرب من الصعوبات الآنفة الذكر، وفي وسعه أيضًا أن يلقى لها حلولً مماثلة»(60).

«أما المواطن البحت فليس له من بين الحدود الأخرى حد أفضل من كونه يشترك في القضاء والسلطة». سواء كانت السلطة محدودة بوقت معين، ولا يليها الشخص نفسه إلا مرة واحدة، أو غير محدودة بوقت معين، كسلطة القاضي وسلطة العضو في مجلس الأمة. لكن المهم عند أرسطو هو ربط المواطنة بالحرية؛ المواطن هو الشخص الحر والمستقل (مع ملاحظة استثناء العبيد والنساء من المواطنة، وهو استثناء ناجم عن رؤية كوزمولوجية ساذجة، ورؤية اجتماعية- سياسية متحيزة).

تبدو طريقة أرسطو في التحديد والتعريف واضحة، فقد أخرج من دائرة التعريف كلَّ من لا تطلق عليه صفة المواطن وصولاً إلى تحديد المواطن البحت تحديدًا إيجابيًا بأنه من يشترك في القضاء والسلطة. فكل عضو في الدولة يحق له أن يشترك في القضاء والسلطة، سواء كانت هذه الأخيرة تشريعية أم تنفيذية، أي إنه عضو في إحدى هذه السلطات بالقوة، ويمكن أن يصير عضوًا فيها بالفعل. بل يذهب أرسطو إلى أن المواطن هو من يشترك في سلطة غير محدودة، وما ذلك سوى لأهمية السلطتين التشريعية والقضائية في نظره. ومع ذلك، إن تعريف المواطن بأنه عضو في المدينة- الدولة في زمن أرسطو، لا يفيدنا اليوم إلا في تعيين بعض معاني المواطنة، على الصعيد المعرفي. فما دام محتوى المفهوم ودلالاته تختلف باختلاف أنظمة الحكم، فيلتبس المفهوم، ويرتدي في كل حالة لبوسًا خاصًا، فيكف عن كونه مفهومًا كليًا وعامًا، ذهبنا إلى بناء مفهوم المواطنة على العلاقة الجدلية بين الإنسان والمكان- الزمان، بين الإنسان، من جانب وبين المتمكنين المتزمنين معًا من جانب آخر، أي إننا بنينا مفهوم المواطنة على علاقة الإنسان بالوطن؛ ما يمنح المفهوم محتوى أنطولوجيًا ومعرفيًا عامًا. فتغدو المواطنة علاقة ثابتة ودائمة بثبات حديها: المواطن/ـة والوطن، ودائمة بدوامهما، ومتغيرة بتغيرهما؛ ويكتسب المفهوم قيمة إبرائية تجعله قابلً للاستعمال في مختلف الحالات ومختلف أنظمة الحكم. كما أن المسألة ليست مسألة «عضوية» في الدولة أو في المجتمع أو في الوطن، بل مسألة فاعلية إنسانية حية ومنتجة تجعل من المكان الزمان وطنًا، لمن ينتجونه وينتجون ذواتهم فيه، أي لجميع أفراد المجتمع، على ما بينهم من اختلاف وتفاوت.

وتبدو لنا قيمة هذا التحديد في كونه انطلق من المواطن المفرد، أي من الفرد السياسي، لا من الجمع، فليس ثمة جمع بلا مفرد. المفرد هو الموجود الفعلي المباشر الذي تتعلق به جميع الصفات والمحمولات، وتتجلى فيه ماهية الإنسان الكلية. وهذا الفرد السياسي، المواطن، هو أساس الدولة السياسية، أساس الجمهورية. يشرح أرسطو تعريفه السابق بقوله: «من هذه الاعتبارات قد اتضح إذن من هو المواطن. ونحن الآن ندعو مواطن دولة من له في تلك الدولة حق الاشتراك في السلطة الاستشارية وفي السلطة القضائية. والدولة جماعة تتألف من أمثال هذا الشخص، قادرة، بوجيز القول، على الاكتفاء الذاتي في مرافق الحياة»(61).

فضيلة المواطن عند أرسطو هي الاشتراك في المواطنة لتحقيق مصلحة عامة وغاية جماعية؛ «فكما نقول إن الملاح هو أحد الشركاء في الملاحة كذلك نقول إن المواطن هو أحد الشركاء في الوطنية. والبحارة متباينون في حَذَقهم: فهذا جذَّاف يضرب بالمقذاف وذاك مدير لدفة السفينة وآخر قائم على حركات مقدمها وغيره قد نال لقبًا آخر يدل على مهنته، ومن ثم يتضح أن السبب الأساسي لوظيفة كل منهم هو العلة الخاصة لفضيلته، كما أن هناك سببًا عامًا يلائم كيان الجميع، لأن سلامة الإبحار هي عملهم أجمعين، إذ كل منهم يتوق إليها ويلتمسها. فشأنهم في ذلك كشأن المواطنين، فسلامة هؤلاء على اختلاف طبقاتهم هي من مفاعيل اشتراكهم. وما النظام السياسي سوى شركة. ولذا وجب ضرورة أن تهدف فضيلة المواطن إلى النظام السياسي»(62).

وما دام الأمر منوطًا بالنظام السياسي فإن كل مواطن يقوم بوظيفة ضرورية للآخرين، فلا أقل من أن يتقن كل مواطن عمله ويقوم بما أوكل إليه حتى تكون الدولة فاضلة بفضائل مواطنيها. والمواطن الجدير بالاعتبار هو من يحسن الرئاسة والخضوع، أي من بوسعه أن يكون حاكمًا ومحكومًا في الوقت ذاته؛ فهو حاكم لأنه من يضع القوانين، ومحكوم لأنه من يحترمها ويطيعها. ومن لا يتعلم احترام القوانين والتزامها لا سبيل إلى أن يحسن الرئاسة. الطاعة والرئاسة فضيلتان سياسيتان يحسن بجميع المواطنين تعلمهما. وقوامهما العفة والعدل والفطنة، وهذه الأخيرة هي فضيلة الرؤساء خاصة.

المواطنون هم من لا قوام للدولة بدونهم. في زمن أرسطو وقبله لم تكن صفة المواطن تطلق إلا على الرجال الأحرار المعفيين من القيام بالأعمال الضرورية، التي كانت وقفًا على الأرقاء والعبيد والنساء والصناع وأهل الحرف. ولكن، مع أخذ هذه الواقعة في الحسبان تكتسي الحدود التي وضعها أرسطو للمواطنة أهمية خاصة، ولا سيما حد الحرية. فليس من الحكمة أن نشيح عن هذه الحدود أو ننصرف عنها أو نستهين بها بحجة التفاوت الاجتماعي، وانقسام المجتمع آنذاك إلى عبيد وأحرار. بل إن التعريف الذي وضعه أرسطو للعبد من شأنه أن يحفز الناس في زماننا على رفض العبودية السافرة والمقنعة؛ ورفض ما يسمى العبودية الطوعية أيضًا؛ العبد، عند أرسطو، هو «من ضعف روحه وقلت حيلته فأتبع نفسه لغيره». ومن ثم إن الاستتباع والتبعية سمتان رئيستان من سمات المجتمع العبودي، والتبعية العمياء خاصة هي من أبرز سمات العبودية(63).

التبعية والولاء الشخصي أو الديني أو المذهبي أو العشائري أو الحزبي أو الأيديولوجي صنوان. إنهما معًا ضرب من عبودية مقنعة يتوهم معهما الفرد التابع أو الموالي، ولا فرق، أنه حر ومستقل، وهو ليس كذلك بالفعل. لنقل إن مبدأ المواطنة الحديث نقيض مبدأ التبعية والولاء الشخصي، ولاء العبد للسيد، الذي وسم العصور الوسطى الإقطاعية. وأنه ليس من ضمانة للمواطنة سوى سيادة القانون الوضعي، وتساوي الأفراد جميعًا أمامه. نخص القانون الوضعي، لأن الشرائع الدينية كافة لا تعترف بالمساواة، ولا سيما مساواة النساء والرجال، ولا تعترف بتساوي المؤمنين والمؤمنات من أتباعها أيضًا. فالقديسات والقديسون والصحابة والتابعون أرفع منزلة من سائر المؤمنين والمؤمنات، في الدنيا والآخرة. وإلى ذلك، لا تعترف الشرائع الدينية بالحرية، ولا سيما حرية التفكير والتعبير، والثانية شرط إمكان الأولى.

قارن ياسين الحافظ بين الفرد في بلاد الخوف والاستبداد الكلي، وبين الفرد في المجتمعات الديمقراطية، فقال: «هناك (في الغرب) الفرد ديك، هنا (في العالم العربي) الفرد دودة، هناك حبل سرة الإنسان موصول بالألوهة، وهنا حبله مقطوع بتاتًا بما هو عبد، هناك العنفوان، وهنا الوداعة، هناك برومثيوسية طاغية، وهنا القناعة وراحة البال، هناك الشك والتساؤل والنقد، وهنا التلقين واليقين والامتثال، عندما كنت أتساءل من أين هذه القوة التي للفرد الغربي كان الجواب يقفز من خلال ملاحظة بسيطة بادية للعيان، دونما حاجة إلى البحث عن الأسباب التاريخية والأيديولوجية والمجتمعية والسياسية: لأن بلاده كفت عن أن تكون بلاد الخوف. في ديارنا العربية، منذ سنواته الأولى، وربما منذ شهوره الأولى، تتعاور الفرد أشكال لا تحصى من الخوف: خوف من العائلة، من المعتقد الإيماني، من التقليد، من المجتمع، من المدرسة، من الغد، وأخيرًا من السلطة الاستبدادية الشرقية. في بلاد الخوف سرير بروكوست ينتظر كل فرد يتمدد فوقه، ولكن لتُقطع خصيتاه، فيغدو ضحية وديعة مذعنة، حياتها فرار وموتها خلاص »(64). هذا مؤلم بالطبع، ولكن الخوف في سوريا ومثيلاتها يتناسل ويتضاعف أضعافًا.

يخلص الحافظ من هذه المعاينة إلى أن «الإطار الذي صُفّي فيه الخوف في الغرب كان الإطار السياسي، أي الديمقراطية، التي تحرر الإنسان من الخوف، وتنمي كرامته الإنسانية، وتشحذ قيمه الأخلاقية». ولكن قبل الديمقراطية هناك رسوخ المجتمع المدني، وهناك المواطنة، ثم المواطنة المتساوية وحق الاقتراع العام ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبكلمة واحدة، هناك التمدن، بما هو تجاوز جدلي للحضارة، ولا سيما للحضارة الأوروبية والمركزية الأوروبية.

المواطنة مشاركة حرة ومبدعة:

المشاركة في العربية على وزن مفاعلة، هي مصدر لفعل لا يتحقق إلا بنشاط شخصين أو أكثر، فريقين أو أكثر، مجموعتين أو أكثر، حزبين أو أكثر… إلخ، يتعاونان أو يتعاونون، لإنجاز عمل معين، أو القيام بمهمة محددة، أو إنشاء مؤسسات مشتركة، كالشركات الإنتاجية والخدمية والجمعيات والنوادي… إلخ، ويتبادلون في سبيل ذلك ما لديهم من معارف وخبرات موروثة ومكتسبة. والتعاون، كما هو معروف، يقتضي ثقة متبادلة بين المتشاركَيْن أو المتشاركِين، ومساحة أخلاقية للحوار والنقاش، تمكن من إنتاج فهم مشترك وقيم مشتركة وحقائق مشتركة.

هكذا، تأخذنا الدلالة اللغوية إلى دلالات مفهومية مترابطة، تعيِّن بترابطها حقلاً معرفيًا وأخلاقيًا هو حقل الإنتاج الاجتماعي، بالمفرد والجمع، نعني إنتاج المجتمع لنفسه: إنتاج رأس المال الاجتماعي، ورأس المال الثقافي والرمزي، ورأس المال المعرفي، ورأس المال المادي، بالتلازم الضروري بين هذه الحقول، التي تتضمنها عملية الإنتاج الاجتماعي، التي لا تتوقف ولا تكتمل، وإنتاج المؤسسات الخاصة والعامة، التي تؤطر هذه الحقول، وعلى رأسها الدولة.

قبل أن نغادر حقل الدلالة اللغوية علينا أن نتوقف عند الفرق بين المشاركة، مصدر الفعل شارك، وبين الاشتراك، مصدر الفعل اشترك، إذ الأولى تعني المشاركة في عمل يحتاج إلى إنجاز أو في إنشاء شركة أو مؤسسة أو منظمة… إلخ. والثاني (الاشتراك) يعني المشاركة في عمل منجز أو مؤسسة قائمة… إلخ. الأولى (المشاركة) تدل على حالة ديناميكية، حيوية (تفاعلية، متحركة ومتغيرة)، والثاني يدل على حالة استاتيكية، ساكنة؛ الأولى تنطوي على معاني الابتكار والخلق أو الإبداع، والثاني ينطوي على معنى الدوام والثبات والتكرار. حتى في البلدان المتقدمة، حيث تحمل المشاركة معنى المواطنة المتساوية، يمكن التفريق بين مواطنة نشطة، تتعانق فيها الحرية والمسؤولية، ومواطنة هامدة، تعطي للهروب من المسؤولية معنى الهروب من الحرية، على نحو ما صوره إيريك فروم.

على الصعيد المعياري، المعياران الرئيسان للمشاركة هما الإنجاز والإتقان والتناغم. أما المعيار الرئيس للاشتراك فهو الطاعة والانضباط، وإن تكن الطاعة طاعة للقانون، لا لأي شخص.

أشرنا إلى هذه الفروق، لكي نفكك مفهوم «العيش المشترك»، الذي يستعمل لتعريف الوطنية، أو تعيين مدلولها، ونبين: 1– الاشتراك في العيش واقعة طبيعية، بديهية، من معطيات الإدراك الحسي (جميع الكائنات الحية تتعايش، أو تشترك في العيش. والعيش المشترك هو رابطة طبيعية بينها جميعًا)، الوطنية ليست بدهية، وليست رابطة طبيعية، بل رابطة مدنية، وليست من معطيات الإدراك الحسي. 2– إذن، العيش المشترك يحيل على الحالة الطبيعية، أما المواطنة فتحيل على الحالة المدنية. 3– العيش المشترك يحيل على واقع ثابت، استاتيكي، أما المواطنة فتحيل على واقع ديناميكي، هو ابتكار الوطن وإنتاج الوطنية وكسبها كل يوم. 4– ابتكار الوطن هو المغزى الأعمق لمفهوم المواطنة (على وزن مشاركة)، المواطنة مشاركة حرة ومبدعة في إنتاج الوطن وإنتاج الوطنية، وليست مجرد تعايش، قد يكون على مضض. 5– العيش المشترك ممكن مع الحواجز والمتاريس ومع التفاصل، المواطنة غير ممكنة مع الحواجز والمتاريس، والتفاصل.

البطانة الأخلاقية للمشاركة هي ما نسميه «أخلاق اللعب»، في مقابل أخلاقيات السلطة وأخلاقيات الهيمنة وأخلاقيات الرابطة وأخلاقيات المبادئ. اللعب من أبرز الفعاليات الإنسانية؛ ثمة لعب على الدوام، وثمة أخلاقيات للعب على الدوام؛ اللعب هو أساس الفن، ومحك المعرفة والذوق. في مجال اللعب يتأسس حس العدالة، بما هي تأليف بين الحرية والمساواة، من موقع الاختيار والاستقلال الذاتي (افتراضًا)، إذ لا يُجبر الفرد أو تُجير على لعبة بعينها، وإذ تختار أو يختار اللعبة اختيارًا حرًا، إنما تقبل ويقبل قواعدها وشروطها، وتعمل ويعمل بمقتضاها، وتتوقع من الآخرين والأخريات ويتوقع من الآخرين والأخريات القبول ذاته والاحترام ذاته، على أساس الندية والتشارك الحر، بما في ذلك المراهنة والمقامرة.

المشاركة في مغزاها الأعمق هي مشاركة الفردي في النوعي، أي إن الفرد يحمل جميع خصائص النوع. أو مشاركة الجزء في الكل والخاص في العام. بهذا يكون العام جملة الروابط القائمة والممكنة بين الخواص (ج خاص، أو الرابطة بين الفرد والنوع، بين الوجود المتعين وبين الماهية، التي في الذهن، بين الواقع والفكر.

المشاركة المعنية هي أولاً المشاركة الحرة، وهذه أكثر من «المشاركة الطوعية»(65)، لأنها تنبثق من الاستقلال الكياني، للفرد (الرجل والمرأة) أو استقلال الشخصية، واستقلال الوجدان وحرية الضمير. ثانيًا هي المشاركة الخلاقة أو المبدعة. ثالثًا هي المشاركة القائمة على تكافؤ المتشاركين والمتشاركات، والقائمة رابعًا على تساوي الشروط، وتكافؤ الفرص(66). وتقتضي سيادة القانون واستقلال القضاء. ومن المؤكد أن المشاركة في الحياة العامة في المجتمع المعني، وفي حياة الدولة، هي شرط إمكان المشاركة في الثقافة الإنسانية الحديثة، بل هي شرط إمكان المشاركة في إنتاج العالم وإعادة إنتاجه، وصناعة تاريخه، وشرط إمكان المشاركة في إنتاج النظام العالمي وإعادة إنتاجه.

سنتقرَّى معنى المشاركة في موسوعة “لالاند” الفلسفية، يقول لالاند: مشاركة (PARTICIPATION) بالإنكليزية، تعني: آ– عملية الاشتراك أو الإسهام في شيء ما. ب– ترجمة مخصصة للكلمة اليونانية، التي تدل، في الاصطلاح الأفلاطوني على علاقة الكائنات الحسية بالأفكار، وعلى العلاقة بين الأفكار التي لا تتنافى. ج– ترابط الفردي والكلي في المعرفة، ترابط الكائن المطلق (الإنسان) والأنا (الشخص) في الفعل الحر.

ويضيف “لالاند” بعضَ النصوص الخاصة بالمشاركة، بالمعنى الذي يقصده “لافيل”: «جوهر المشاركة هو أن تكشف لي عملً يتراءى لي، في لحظة قيامي به، كأنه عملي، وليس عملي في آن. كأنه كلي وشخصي في آن. بدلً من القول، شيمةَ العامة، إننا جزء من العالم، سنقول إننا نشارك في العملية التي لا ينقطع العالم عن القيام بها». «لا توجد مشاركة في كون متحقق، متكون، يمكنها أن تجيز لنا إطلاقَ مثل هذا القول بامتلاكنا جزءًا منه. فالمرء لا يشارك إلا في عمل هو في طريقه إلى التحقق، لكنه يتحقق أيضًا فينا وبنا، بفضل عملية أصلية». و «على الدوام، تحتفظ المشاركة في ذاتها بطابع شخصي، ليس فقط لأنها تفترض فعل الشخص، بل أيضًا لأنها بدلً من وصلنا بمبدأ كلي ومجرد، تصلنا بكائن آخر حي وعيني، نعترف بحضوره في كل مكان، ونكوِّن معه جماعة، ونعقد أواصر صداقة»(67).

تتبدى لنا، في هذا التعريف الفلسفي والنصوص التي تؤيده، القيمةُ المعرفيةُ والأخلاقيةُ للمشاركة، بما هي الرابطة التي لا تنفصم بين الفردي والكلي. فالقابلية للمشاركة واحدة من الخصائص الوجودية للإنسان. وفي هذا يرى لافيل أن الكائن أو الكون أو الكينونة يتجلى في صورة التشارك التلقائي، إذ ينعقد في صميم كينونة الكائن فعل التشارك الأسمى بين الكائنات، فالكينونة في صميم جوهرها، هي تشارك وتشاطر وتفاعل، تنبع كلها من التشاركية الكيانية في الوجود. الكينونة مرتبطة بذات الكائن المطلق وبذات الإنسان (الفرد)، فهي، من جراء هذا الارتباط، فعلٌ، لا جوهر ثابت ومستقر. بفعل هذه الحيوية الأنطولوجية التي تستوطن الكينونة يأتي ارتباط الإنسان بها على قدر كبير من الحراك والابتدار والابتكار، حتى أن مبدأ التشارك الكينوني، الذي يقول به لافيل، يخول الفرد الإسهام في الكلية الكينونية المقبلة. ذلك أن هذه الكلية الكينونية ليست جوهرًا ثابتًا منغلقًا صمدًا، بل هي حرية فاعلة في تضاعيف الوجود. وما أفعال الإنسان في الإرادة والفكر والحب سوى التعبير التاريخي عن أثر هذه الحرية في الكينونة الإنسانية. فمن جراء هذا الوصال العميق بين الكينونة والكائن الإنساني يرتبط الفعل الإنساني بمعرفة الكينونة وحرية الكينونة. «بين المعرفة والعمل أو السلوك روابط وثيقة، بها يخضع العمل أو السلوك للمعرفة؛ فلا يكون العمل إنسانيًا خالصًا إن لم يأت نتيجة معرفة واسعة تستوعب الأسباب الدقيقة، ونتيجة حرية اختيار ترتفع على أسس هذه المعرفة». وبذلك تضحي المعرفة والحرية شرطي العمل الإنساني القويم.(68)

من العيش المشترك إلى التشارك الحر:

التأخر التاريخي(69)، الذي يكتنف المجتمعات والدول الواقعة «بين المحيط والسُّد»، أي بين الفاصل المائي عن الغرب، والفاصل البشري (إيران) عن الشرق، وهو تأخر نسبي، قابل للقياس الكمي والنوعي. فلا تكفي مقارنة هذه المجتمعات بالمجتمعات المتقدمة، أو مقارنتها بما كانت عليه، للوقوف على حقيقة تأخرها، ولا يكفي وصف «الواقع»، كما هو، بقدر الإمكان، بل لا بد من تفسير واقع التأخر، من أجل العمل على تغييره.

لذلك، تفترض مقاربتنا أن السبب الرئيس لهذا التأخر يكمن في توقف المجتمعات المعنية عن المشاركة في الثقافة الإنسانية الحديثة بوجه عام، وفي منجزاتها العلمية الحديثة والأحدث، ومنجزاتها السياسية، كالديمقراطية وحرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن/ـة، وعجزها عن مواكبة الثورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية المتتالية، منذ مطالع القرن التاسع عشر، إلا بصفتها مجتمعات تابعة ومستهلكة، من جهة، وانعدام فرص المشاركة في الحياة العامة، أو الحياة النوعية، في كل مجتمع من هذه المجتمعات، على حدة، من الجهة المقابلة. ومن المؤكد أن المشارك في الحياة العامة في المجتمع المعني، وفي حياة الدولة، هي شرط إمكان المشاركة في الثقافة الإنسانية الحديثة، بل هي شرط إمكان المشاركة في إنتاج العالم وإعادة إنتاجه، وصناعة تاريخه، وشرط إمكان المشاركة في إنتاج النظام العالمي وإعادة إنتاجه.

قد يقول قائل: ثمة تبعية متبادلة بين البلدان المتأخرة والبلدان المتقدمة؛ نقول: أجل، ولكنها محكومة بالتفاوت التاريخي ما بين الحضارة والمدنية، ومحكومة، من ثم، باختلال شديد في وتائر النمو، واختلال شديد في شروط التبادل، واختلال شديد في نسبة القوى. هذه الاختلالات وغيرها مما يجعل التبعية أقرب ما تكون إلى تبعية العبد للسيد، تتحول، على طول الألفة والاعتياد، إلى نوع من تبعية ذاتية(70)، تندمج بموجبها النخب الثقافية والسياسية ورأسمالية المحاسيب المحلية في النخبة العالمية والاقتصاد العالمي، من موقع التبعية والهامشية والتقليد الأعمى، باستثناء قلة من المبدعين والمبدعات.

هوامش:

(54). نوبوأكي نوتوهارا، العرب، وجهة نظر يابانية، (منشورات الجمل، لندن، 2003)، ص 10 .

(55). الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي للأكراد في سوريا أو العراق أو تركيا أو إيران لا يعني انفصالهم عن أوطانهم. ثمة خلط ماكر للمفاهيم، والتعصب هو علة المكر، والمتعصبون الأكراد ليسوا في منجى من المكر. تطلع القوميين الكرد إلى دولة كردية حق مساو لتطلع القوميين العرب إلى دولة عربية «من المحيط إلى الخليج»، ومساو لحق الإسلاميين في التطلع إلى دولة إسلامية، الاعتراف بذلك أو عدمه لا يغير شيئًا في الوقائع وممكناتها، ولا يضيف شيئًا إلى نسبة القوى، لكن الاعتراف قد يعقلن «السياسة» ويؤنسنها.

(56). أخذنا هذا المفهوم المهم عن كتاب، فيرجينيا هيلد، ترجمة ميشيل حنا متياس، (سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 365، أكتوبر 2008)، ص 179 وما بعدها. (نسخة إلكترونية).

(57). راجع/ي، كارل ماركس وفريدريك إنغلز، في «البيان الشيوعي»، ترجمة العفيف الأخر، (منشورات الجمل، مكتبة الفكر الجديد، بلا تاريخ).

(58). لم يدرك عالم الاجتماع الثقافي، برهان غليون، أنه منح النخبة، في كتابه «مجتمع النخبة»، وفي غره أيضًا، امتياز كونها مجتمعًا، وترك صفة «الجماعة» لنقيضها المفرَض.

(59). أرسطو، في السياسة، نقله من الأصل اليوناني إلى العربية وقدم له وعلق عليه الأب أوغسطينوس بربارة البولي، (اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، الطبعة الثانية، 1980)، ص 115 .

(60). أرسطو، المصدر نفسه، ص 116

(61). أرسطو، المصدر السابق، ص 118 .

(62). أرسطو، المصدر السابق، ص 123 .

(63). خصصنا التبعية العمياء لأن هناك تبعية بصرة هي التبعية المتبادلة بالتساوي، على نحو ما وصفها روبندرونات طاغور بقوله: العبودية في الحب بهية كالحرية. وما من شك في أن التبعية المتبادلة بالتساوي هي حرية متبادلة بالتساوي.

(64). ياسين الحافظ، الأعمال الكاملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005 ، ص 700 .

(65). المشاركة الطوعية تستبعد القر الخارجي، لكنها لا تستبعد القر الذاتي، الناتج من تأثر السلطة الناعمة، أومن استبطان السلطة.

(66). لا يستقيم الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة العامة قبل الاعراف بأنها مكافئة للرجل، ومتساوية معه بتكافؤ النساء والرجال، في الحقوق كافة، في المنزلة والمكانة، وتساويهم في الحريات والحقوق.

(67). أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت – باريس، الطبعة الثانية، 2001 ، ص 944 – 945 .

(68). راجع/ي، مجموعة من المؤلفين، الفكر الفلسفي المعاصر في لبنان، تحرير مشر باسيل عون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2017 ، ص 286 .

(69). يعود الفضل في اشتقاق مفهوم «التأخر التاريخي» لعبد الله العروي، كما يعود فضل تعميمه في المرق العربي لياسين الحافظ. وقد جعله أداة أساسية لتحليل الأوضاع العربية وأسباب الهزائم والإخفاقات المتتالية. وتمتد جذوره إلى تحليل كارل ماركس لتأخر ألمانيا.

(70). ربما يمكن القول إن العبودية الخفية، التي تنطوي عليها الرأسمالية، في مراكز النظام العالمي، تظهر سافرة في الأطراف والهوامش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة السادسة: الوطن هو شكل وجودنا الاجتماعي

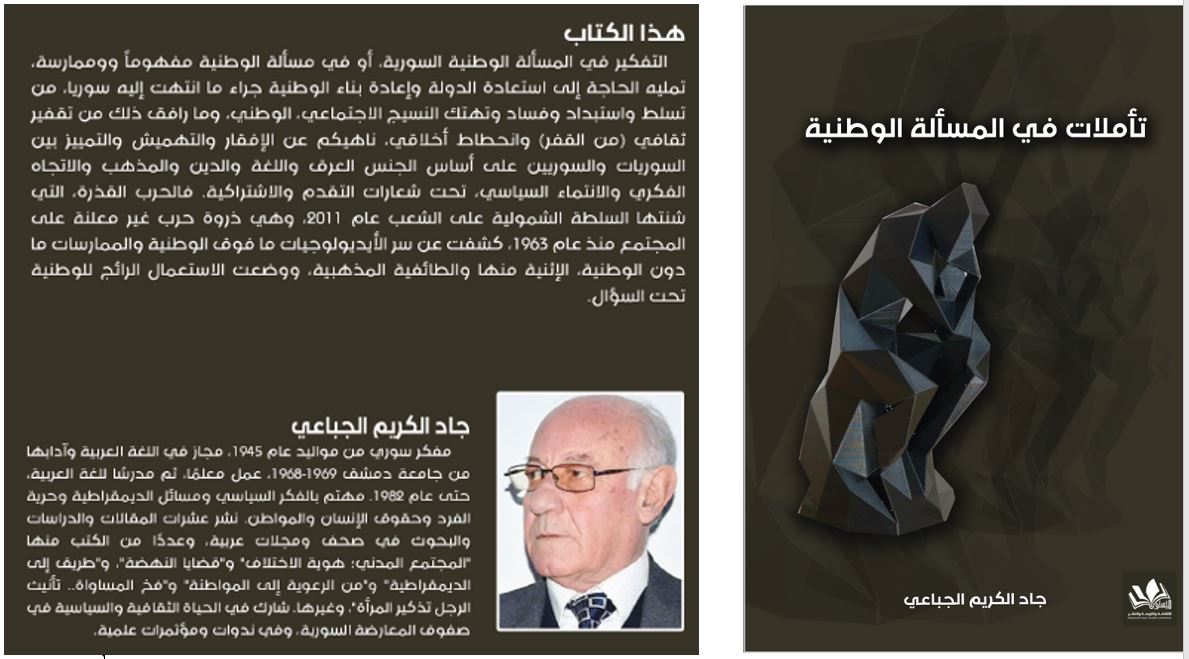

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.