( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة الرابعة:

التواصل في أفق التذاوت

تنبني المسألة الوطنية، في هذه التأملات، على جدل الانتماء والتواصل، كما تقدم، على اعتبار الانتماء الجذري حاجةً بشريةً نوعية، مغروزةً في الطبيعة البشرية، لا تقل جذريةً عن الحاجات الطبيعية الأخرى، ولا سبيل إلى تلبيتها إلا بالتواصل الاجتماعي- الإنساني، معبَّرًا عنه بالعناية والاهتمام والمحبة والثقة والصداقة، الشخصية والصداقة المدنية، والتعاون والشبكات، والاعتراف المتبادل بالكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق، وتكافؤ المعاني والقيم، والتساوي في الحقوق والالتزامات، والتشارك الحر في الحياة العامة وحياة الدولة. هذا كله مما يجعل التواصل نقيضًا للتفاصل والتحاجز والتنافر ونقيضًا للعداوة والكراهية. هذه المزايا التي نسبناها للتواصل محمولة كلها وغيرها على التبادل المتكافئ أو التبادل العادل، الذي لا ظلم فيه ولا جور ولا تعسف ولا غش ولا تدليس ولا خداع، ولا كذب ولا تكاذب، وهي ما يجعل من التواصل صيغة أخلاقية للتبادل، تضفي على موضوعية التبادل نكهة ذاتية خاصة بكل طرف من طرفي التبادل أو أطرافه، وتكشف، من ثم، عن قيمة ما يجري تبادله، ماديًا كان أم معنويًا. (نستثمر هنا الحمولة الإيجابية لكلمة الوصل وما يشتق منها في اللغة العربية). هذه النكهة الذاتية لا تنفصل عن عملية التبادل، ولا تكون من دونها. الذاتية لا تكون، إلا بفعل التبادل، ولا تكتسب دلالاتها الاجتماعية والثقافية والأخلاقية إلا من هذا الفعل. إنه من البدهي، وهذه الحال، أن يكون كل اختلال أو عدم تكافؤ في عملية التبادل مدعاة لخفض منسوب التواصل حتى يتناهى إلى الصفر، فيتحول إلى تفاصل.

إن ما نتبادله بإرادتنا الحرة هو ذاته ما نتشاركه، وفي حال التواصل، نحن نتبادل الأشياء النافعة والأفكار والتصورات النافعة، ونتشارك في قيمتها وقيمها، التي جلاها لنا التواصل أو بيَّنها لنا، هذه القيم هي التي تحدد مستوى التواصل، قل مستوى الاندماج الوطني. وهكذا الأمر حين نتشارك تشاركًا حرًا في إنتاج الوطن، إذ نتشارك تشاركًا حرًا في الوطنية، بصفتها القيمة، التي يجلوها لنا التواصل، على نحو ما تنجلي قيمة المنتجات المادية في التبادل.

بالتواصل والتشارك الحر تقترب دلالة التبادل من التذاوت، أي تشاكل الذوات(39) وتماكلها(40) وتكاملها، من دون أن تنحل الذوات في كيمياء التذاوت، لأن عملية/ عمليات تشكل الذوات لا تتوقف إلا بموت الأفراد، علاوة على كونها محكومة بعلاقات شبكية مفتوحة، كل علاقة من هذه العلاقات تنمي جانبًا من جوانب الذات، جانبًا من جوانب الشخصية. لذلك نحن في تبادل ممكن على الدوام، وتواصل ممكن على الدوام وتشارك ممكن على الدوام؛ هذا هو التذاوت، الذي يعزز عملية التحسن الذاتي المطرد وتحسين العالم المطرد.

يحيل التواصل على الممكنات الأخلاقية للكائن البشري، بصفته كائنًا أخلاقيًا، في المقام الأول، وعلى الممكنات الأخلاقية للأسرة أو العائلة، باعتبارها مؤسسة طبيعية من جهة، ونواةَ الاجتماع البشري، من الجهة المقابلة. التواصل، في هذه التأملات هو نقيض التفاصل والتحاجز والتجنب والجفاء ونقيض الكراهية والتعصب والتطرف، وهو، في نظر الباحث، الكيمياء التي تجعل من الانتماء الطبيعي، الذي تمليه الضرورة انتماءً طوعيًا، أساساته هي الحرية، والمساواة والاستقلال الذاتي والتمكن الكياني. فالممكنات الأخلاقية، في اعتقاد الكاتب، هي علَّة التقدم، ومعنى قابلية التحسُّن الذاتي، التي يمتاز بها الإنسان من سائر الكائنات الحية، على هذا الكوكب.

التحسُّن الذاتي المطَّرد، الذي يلخص معنى التاريخ البشري، في بعده الإنساني، ويعيِّن اتجاهه، مشروط بالمشاركة الحرة والمبدعة في إنتاج العالم، وإعادة إنتاجه مرة تلو مرة(41). قابلية التحسن الذاتي، هنا، لا تذهب باتجاه القابلية للكمال، التي افترضها جان جاك روسو(42)، بل تحيل على الارتقاء والتقدم المطردين، وهي مقترنة بإمكانية تحسين العالم باطراد اقترانًا ضروريًا، فلا تكون بغير ذلك، وذلكم هو المغزى العميق لمفهوم البراكسيس؛ بقول آخر، إن إمكانية التحسن الذاتي شرط إمكانية تحسين العالم، والعكس صحيح؛ فما يضعه الإنسان في العالم من أجل تحسينه وأنسنته يؤدي بالضرورة إلى تحسن الإنسان ذاته. التاريخ، في مغزاه الأعمق، هو سيرورة التحسن الذاتي للإنسان، بصفته عضوًا في مجتمع. ما يسمى تخلفًا أو تأخرًا في وصف مجتمعنا، هو بطء هذه السيرورة وتعثرها وانتكاسها في بعض الأحيان، وبطء العملية المقابلة لها والمشروطة بها، والشارطة لها، أي عملية تحسين العالم. هذا المعنى يجعل سير التاريخ قابلً للوصف والقياس، ويجعل التاريخ كذلك. وتيرة التحسن الذاتي وتحسين العالم هي التي تحدد مدى مشاركة هذا المجتمع أو ذاك مشاركة إيجابية في الاقتصاد العالمي والثقافة العالمية واقتصاد المعرفة.

الإنسان هو الكائن الوحيد على كوكب الأرض، الذي يستطيع تحسين عالمه وتحسين شروط حياته، وتغيير أشكال الطبيعة، وخلق عالمه الخاص، بهذا كله هو قادر على تحسين ذاته باطراد، تلكم هي قابلية التحسن الذاتي، أو ملكة التحسن الذاتي.

التواصل لغة من الجذر (وصل): وصل: وَصْلاً وَصِلةً، والوَصْلُ ضِدُّ الهِجْران وخلاف الفصل (والقطع). (والتَّواصُل: ضد التفاصل). وَصَل الشيء بالشيء يَصِلُه وَصْلً وَصِلةً، واتَّصَلَ الشيءُ بالشيء: لم ينقطع؛ ووَصَّله إِليه وأَوْصَله: أَنهاهُ إِليه وأَبْلَغَهُ إِياه (بمعنى نماه إليه). واتَّصَلَ الرجلُ: انتسَب يقال: وَصَل إِليه واتَّصَل إِذا انتَمى. ووَصَله وَصْلً وصِلة وواصَلَهُ مُواصَلةً ووِصالً كلاهما يكون في عَفاف الحبّ ودَعارَتِه، وكذلك وَصَل حَبْله وَصْلً وصِلةً؛ وواصَلَ حَبْله: كوَصَله. والوُصْلة: الاتِّصال. والوُصْلة: ما اتَّصل بالشيء. ويقال: وَصَل فلان رَحِمَه يَصِلها صِلةً. وبينهما وُصْلة أَي اتِّصال وذَرِيعة. ووَصَل كتابُه إِليّ وبِرُّه يَصِل وُصولً، وهذا غير واقع. ووَصَّله تَوْصيلً إِذا أَكثر من الوَصْل، وواصَله مُواصَلةً ووِصالً، ومنه المُواصَلةُ بالصوم وغيره. وتَوَصَّلْت إِلى فلان بوُصْلة وسبب توَصُّلً إِذا تسبَّبت إِليه بحُرْمة. وتوصَّل إِليه أَي تلطَّف في التوُصل إِليه. وفيه معنى التوسًّل والتقرُّب. (لسان العرب)

يتضح من ثراء هذه المعاني أن هنالك صلة أو علاقة قربى دلالية بين الانتماء والتواصل، على الرغم من اختلاف جذريهما، هذه الصلة أو العلاقة، هي بالأحرى صلة أو علاقة ديالكتية، الاختلاف في الجذر هو ما يرجح كونها كذلك، فيعزز فرضية البحث؛ إذ الانتماء علاقة موضوعية خالصة لأنها علاقة جزء بكل أو فرد بنوع، وضرورية ضرورة طبيعية، كانتماء فرد إلى نوع أو جنس، أو جماعة، حتى إلى قطيع، أو انتماء فرد إلى مجتمع، إذ تمتنع الفردية، بمعناها الحديث، خارج إطار مجتمع، يمنحها معنى واتجاهًا، ويضفي عليها قيمة. أما التواصل فهو علاقة بين ذاتية خالصة، التبادل المتكافئ هو أساسها الموضوعي، والحرية هي قوامها، وقوام ذاتيتها، بدليل كونها علاقة أخلاقية بين طرفين، لا تتوقف على إرادة أحدهما وحدها، أو بين عدة أطراف لا تتوقف على إرادة أحدها فقط، ومن ثم، يكون التعارض بين الانتماء والتواصل من قبيل تعارض الموضوعية والذاتية، أي تعارض الضرورة والحرية، ومن قبيل تعارض القانون والحرية، في مرحلة متقدمة. الحرية تفك عقدة الضرورة، وتفك عقْدها، وتعيد إنتاجها وإنتاجه، فيغدو الانتماء ديناميكيًا، لا استاتيكيًا، وكذلك جدل القانون والحرية، الذي يجعل القانون ديناميكيًا متسقًا مع دينامية المجتمع المعني. هذا الديالكتيك يرسي الأساس العقلاني- الأخلاقي للهوية، المبنية على الهوية العميقة، الهوية الجذرية، النوعية، العامة، الإنسانية، وعلى الهوية الجنسية، الذكورة والأنوثة.

بهذا، يكون التواصل هو الأفق الأخلاقي للانتماء، الحرية هي ما تجعله كذلك، التواصل هو الذي يسمح بوصف المجتمع بأنه فضاء أخلاقي مشترك، أو بنية أخلاقية حية، ديناميكية، عناصرها الأساسية هي رأس المال الاجتماعي ورأس المال المعرفي ورأس المال الثقافي أو الرمزي المرتبطة كلها برأس المال «المادي » بروابط وعلاقات ديالكتية، تجعل الغاية الأساسية لرأس المال المادي هي تلبية حاجات المجتمع، وتوفير الشروط اللازمة لحياة إنسانية لائقة لجميع أفراده بالتساوي.

الديالكتيك، هنا، هو الذي يوفر لنا إمكانية النظر إلى الوطنية، بصفتها معطى تاريخيًا (موضوعيًا- ذاتيًا) ناتجا من فعل تبادلي- تشاركي- تواصلي- تذاوتي، وإمكانية النظر فيها، من جانبيها الموضوعي والذاتي، العقلي والأخلاقي. التبادل المتكافئ والتشارك الحر والتواصل الأخلاقي ثلاثة وجوه متلازمة للوطنية، وثلاث لحظات في سيرورة نموها.

المدخل اللغوي، كما يمكن أن نلاحظ، هو مدخل فلسفي أو يمهد الطريق إلى الفلسفة؛ لقد حدد القاموس معنى الوصل بنقيضه، (الهجران)، ربما لأن الوصل دائم، بدوام الاجتماع البشري، ويلبي حاجة إنسانية جذرية، وإمكانُه مغروز في الطبيعة البشرية. والهجران عارض وزائل، وثقيل الوطأة على النفس. ويؤوَّل الوصل بالربط والارتباط (ربط حبل بآخر، وارتباط أحدهما بالآخر)، فالوصلة أو الصلة هي الرابطة؛ وفي الوصل والتواصل معنى الانتساب (الانتماء)، لكنه أكثر حميمية، على ما يبدو. والصِّلة في اللغة والثقافة هي الهبة والمنحة، ما يعني أن التواصل ينطوي على المودة والمحبة والعطاء أو المنح، ويحمل إيحاء إيجابيًا، محببًا إلى النفس، وأكثر ما يستعمل الوصل والتواصل في التعبير عن الحب. والإيصال فيه معنى الإبلاغ أو التبليغ، ومنه البلاغة المطلوبة لإيصال المعاني والمشاعر أو بيانها. وفي الصلة معنى التقرب والتودد والمحبة. فالصلة وسيلة والتواصل غاية: أصِلُه أو أصِلُها لكي يصلني أو تصلني، وفي صلة الرحم معنى الواجب الأخلاقي، الضروري لتماسك الأسرة أو العائلة بروابط المحبة والاحترام والتضامن والتكافل والتواثق أو التعاهد، التي تترجم إلى علاقات اجتماعية، جراء التبادل الضروري بين الأسر وأفرادها، لذلك يعوَّل على التربية والتنشئة والتعليم والتعلم. ترجمة العلاقات الأسرية البينية، والعلاقات المتبادلة بين الأسر، إلى علاقات اجتماعية وسياسية هي ما يحدد إمكان المواطنة المتساوية أو عدم إمكانها في الشروط المعطاة؛ لأن هذه العلاقات هي التي تحدد إمكانات تشكل مجتمع مدني، هو تجاوز ديالكتي للمجتمع التقليدي، البطركي. ذلك هو مغزى قول ماركس إن الأسرة والمجتمع المدني تحولان نفسيهما بنفسيهما إلى مجتمع سياسي أو دولة سياسية، دولة حق وقانون يتساوى جميع مواطناتها ومواطنيها في الحقوق. وذلكم هو الأساس الموضوعي للعقد الاجتماعي، كما بسطه روسو.

وإلى ذلك تحمل الصلة معنى المنفعة، فما من هبة أو منحة تخلو من منفعة، وما من عطاء وبذل يخلوان منها، فيكون التواصل تبادلً لمنافع مادية ومعنوية محمولً على اللغة، لغة التواصل، ومرهونًا بها، أو متوقفًا عليها: الكلمة تقرِّب أو تنفِّر، تنشئ علاقة، أو تقطع علاقة، توثق العلاقة وتعمقها أو تكدرها وتفسدها. اللغة هنا ليست أداة أو وسيلة، ليست كذلك على الإطلاق، بل هي لب العملية التواصلية أو جوهرها، لأنها لب العملية التبادلية، التي تتخطى موضوعها، ماديًا كان موضوع التبادل أم معنويًا. اللغة هي الفاعل/ـة- المنفعل/ـة في هذه العملية البين ذاتية أو في عملية التذاوت. اللغة هي الفكر.

لا يتضح معنى المنفعة، بصفتها مصدر الأخلاق المدنية، إلا من خلال فهم الكيفية التي تتخطى بها المنفعة نواتها الأولى (المنفعة الفردية الخالصة)، وتتخطى موضوعها، فإن تبادل السلع والخدمات، وتبادل الأفكار والتصورات أيضًا لا يولدان منافع مشتركة، ومن ثم منافع عامة، فقط ولا يولدان أفكارًا مشتركة، ومن ثم أفكارًا وتصورات عامة، فحسب، بل يكشفان عن القيم التي تتوفر عليها السلع والخدمات والأفكار والتصورات، فيغدو تبادل المنافع تبادلً للقيم. القيم، وفق هذه الرؤية، تنبثق من قلب التبادل، تبادل المنافع؛ فهي ما نسميها الأخلاق المحايثة (الإيطيقا). أليس التكافؤ قيمة أخلاقية في التبادل، وينتمي إلى العدالة، أليست العدالة ذاتها قيمة ينم عليها التبادل (أن تأخذ بحق وتعطي بحق)؟ أليس تقدير العمل البشري المتبلور في السلع والخدمات وفي النقود والمعادن الثمينة أيضًا هو قيمة هذه السلع والخدمات والنقود والمعادن الثمينة، التي تنتمي إلى الماهية الإنسانية؟ ثم أليست لغة التبادل، بما فيها الحركات والإيماءات والإشارات، أو لغة الأجساد، هي حاملة القيم والمعبرة عنها؟ أخيرًا أليست هذه القيم المتولدة من التبادل المتكافئ، والتي تتجلى في التواصل، هي التي تصير قيمًا مشتركة بين الفئات الاجتماعية المختلفة والشعوب المختلفة واللغات المختلفة، فتتولد منها الثقافة الوطنية، ذات النسغ الإنساني والثقافة الإنسانية؟

لأن اللغة هي لب العملية التبادلية، التي تتخطى نواتها الطبيعية، ويمكن أن تتخطى موضوعها، حين يتوافر لها شرط التكافؤ، يكون التواصل هو الأفق الأخلاقي الذي يتجه التبادل إليه، ما يعني أن إمكان التواصل مؤسس في التبادل، هكذا يجب النظر إلى السوق، سوق السلع والخدمات وسوق العمل أيضًا. إن تجاهل أثر السوق في نمو الاجتماع المدني، وفي تشكُّل الوطن والوطنية، كما تعبر عنهما الدولة الحديثة، يحجب عن الوعي جانبًا أساسيًا من جوانب الاجتماع المدني والاجتماع السياسي. فإن نمو الاجتماع المدني يعني نمو الأعمال الخاصة والقواعد العامة، ثم القوانين العامة، ولا سيما القواعد الأخلاقية والقوانين الأخلاقية. ولعل احتكار مصادر الثروة ومصادر السلطة ومصادر القوة، وتأميم «الأعمال الخاصة »، تحت شعار «الاشتراكية»، عطّل في بلادنا وفي غيرها عملية نمو الاجتماع المدني والاجتماع السياسي، وعطّل إدراكنا لأهمية السوق، ميدان التبادل أو حقل التبادل.

لنتوقف قليلً عند تأميم الأعمال الخاصة ومراقبتها وضبطها والسيطرة عليها وانتهاك حقوق أصحابها وحرياتهم وكراماتهم والاستهانة بحيواتهم، من قبل عصابة مسلحة وعنصرية إثنية وطائفية، (أعني اللجنة العسكرية الشهيرة وعقابيلها ومآلاتها) لعلنا نكتشف أن تأميم هذه الأعمال (وجعلها ملكية لا أحد) هو علّة انعدام القواعد العامة والقوانين العامة، علّة الفوضى والاعتباط والتعسف وقانون الغاب وازدراء القيم، ونهب الثروة الوطنية وقوة عمل المجتمع. الديالكتيك، ديالكتيك الخاص والعام يساعدنا على الاكتشاف؛ إذ لا عام بلا خاص؛ الخاص هو تعيُّن العام. لا ملكية عامة بلا ملكية خاصة؛ انتفاء الخاص هو انتفاء العام، والعكس صحيح، هنا ينهض الديالكتيك ضد ماركس الديالكتيكي، ويطرح سؤال «الثورة الاجتماعية» وسؤال الاشتراكية وسؤال العدالة الاجتماعية من جديد.

إذا صح أن التواصل هو الأفق الأخلاقي للتبادل المتكافئ والتشارك الحر تكون الوطنية هي الأفق الأخلاقي لجميع البنى ما قبل الوطنية، التي قوامها التفاصل والتنابذ والتباعد والتجنب والتحاجز، ومن ثم، إن سيرورة تشكل الوطنية، التي قوامها المساواة والحرية والتشارك والتواصل هي سيرورة تحولات نوعية: اجتماعية- اقتصادية وثقافية وسياسية وأخلاقية، لا تتوقف ولا تكتمل. أجل الوطنية سيرورة تحولات مفتوحة، وليست معطى ثابتًا ونهائيًا، إلا حين تكون لمجرد الاستهلاك النهائي، كما هي الحال في سوريا وفي ثقافة السوريين والسوريات اليوم، إذ الاستهلاك النهائي يدمر مادة الاستهلاك ويغير قوامها وخصائصها (استهلاك المواد الغذائية مثالاً).

نحن، السوريين والسوريات، نلوك الوطنية ونبصقها، كما نلوك اللبان (العلكة) ونبصقه. ليتنا نستهلكها، كما نستهلك المواد الغذائية، فنتمثلها، لتسري في عروقنا فتشكلنا، ونطرح شوائبها، وشوائبها غير قليلة، بعضها من رواسب ماضيها القريب والبعيد، ولا سيما العنصرية الإثنية، وبعضها الآخر من غثاثة النظام الاجتماعي- الاقتصادي والسياسي القائم هنا أو هناك، التي تعيد إنتاج العنصرية. ينتهي مفعول الوطنية الاستهلاكية لدى معظم السوريين والسوريات اليوم مع الانتهاء من الحديث عنها، من مواقع وزوايا نظر عشائرية وإثنية ودينية وطائفية وجهوية؛ فإن مرض احتكار الوطنية المتفشي في الأوساط الثقافية والسياسية، إلى جانب احتكار الحقيقة، هو الذي يحول دون اجتماع السوريين والسوريات على منفعة مشتركة، على أقل تقدير. إذ قلما تذكر الوطنية من دون تجريد المختلفين والمخالفين منها، حتى حين يكون هؤلاء أكثرية الشعب(43).

قد يستهجن بعضنا علاقة اللغة بالتبادل، ومن ثم، بالسوق، أو يقلل من أهميتها، مع أن للسوق أثرًا حاسمًا في تشكل اللغة الوطنية أو القومية، وتشكل الوعي الاجتماعي. لقد كان توسُّع مجالات التبادل، بحيث تتخطى الأطر المحلية الضيقة، هو الأساس المكين الذي نهضت عليه الأمم الحديثة، أي المجتمعات المدنية الحديثة، إذ المجتمع المدني الحديث هو التجسيد العياني للأمة الحديثة. الحداثة، هنا، في هذه الصيغة، تعني إمكان المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية. فلعل المصائر البائسة للحداثة في المجتمعات المتأخرة، ترجع إلى عدم إدراك الفاعلين والفاعلات في هذه المجتمعات أن الحداثة إمكان، تتوفر عليه سائر المجتمعات والأمم والشعوب، لا مجرد واقعة أو وقائع (تاريخية)، تحققت هناك، وأنتجت غلبة من حققوها ومغلوبية من فاتتهم أو فاتهم قطارها. النظر إلى الحداثة بصفتها إمكانًا مفتوحًا يحرر الأذهان من سلطة النموذج، غربيًا كان النموذج أم شرقيًا (اليابان مثلاً). الوعي الثوري (الجذري) في مجتمع متأخر هو إدراك الحداثة بصفتها إمكانًا والعمل على توفير شروط تحققها. بعبارة أخرى يمكن القول إن الوعي الثوري (الجذري) في مجتمع متأخر هو إدراك الوطنية بصفتها إمكانًا مفتوحًا على الكونية.

النظر إلى الوطنية، بصفتها إمكانًا، لا يشير إلى طابعها الديناميكي، الذي يعبر عن ديناميكية المجتمع المعني فقط، بل يخرج الوطنية من دائرة الذاتية الخالصة، ويخلصها من أحكام القيمة المطلقة، فيدرجها في الصيرورة التاريخية للمجتمع المعني، بصفتها عملية تواصلية مستمرة، أو عملية تذاوت مستمرة. الوطنية، بصفتها إمكانًا، هي منظومة ديناميكية، اجتماعية- اقتصادية وثقافية وسياسية وأخلاقية، ممكنة دومًا، تُشتَق منها صفة الدولة الممكنة، التي تتوّجها. الوطنية صفة للدولة، مرادفة للعمومية، لا تُحجب عن أي من مواطنيها ومواطناتها، إلا بحكم قضائي عادل؛ فإن وضع المعارضة والموالاة تحت عنواني الوطنية واللاوطنية أو في خانتيها، هو عيب أخلاقي مشين، ومرض سياسي قاتل، مؤهّب لنزاعات وحروب أهلية. كما أن رمي الآخر المختلف والأخرى المختلفة باللاوطنية هو حكم عليه/ـا بالإعدام السياسي، بلا محاكمة، سواء في محكمة عادية أو في محكمة العقل أو في محكمة الضمير، وإغراء باعتقاله أو نفيه أو قتله. لو كنا لا نستهين ب «الوطنية» مفهومًا وواقعًا، لفظاً ومعنى، دالة ومدلولاً، لاعترفنا أننا جميعًا، في حالة ما قبل الوطنية وما دونها، وجعلناها هدفًا ممكنًا، ولما حولناها إلى شعار أو إلى امتياز إثني أو مذهبي.

الوطنية عملية، سيرورة، تجري كل يوم، وتعترضها كل يوم عقبات، يجب التغلب عليها. للوجوب هنا معنى أخلاقي، لا ينفصل عن العمل في سبيل ترجيح إمكان على إمكان. هذا المعنى الأخلاقي يمكن أن نشتق منه «الأخلاق الوطنية» المحايثة للفاعلية الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية والسياسية.

التواصل في هذه النقاشات، كما أُشيرَ، في المقدمة، هو التبادل القائم على تكافؤ المعاني والقيم، بين الأفراد والجماعات والمجتمعات والأمم والشعوب، وعلى الاعتراف المتبادل بالتساوي في الكرامة الإنسانية والكرامة الوطنية والجدارة والاستحقاق، وعلى الثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل، بغض النظر عن دلالة مفهوم التواصل عند هابرماس، من دون استبعاد تواصلية هابرماس لدى الحديث عن سوريا وشروط إمكان التواصل بين أفرادها وجماعاتها. وقد آثرت مفهوم التكافؤ على مفهوم المساواة، سوى في الحريات الأساسية والحقوق المدنية كافة، لأن التكافؤ يتسع لتغير شروط التبادل، أولً، ولا يستبعد الاختلاف والتفاوت ثانيًا، بخلاف المساواة، التي ينبغي أن تقتصر على التساوي في الحقوق المدنية والالتزامات القانونية، لأن كل اختلاف ينفي المساواة، مهما كان طفيفًا. وإلى ذلك، افترض البحث أن التواصل هو غاية التبادل، الذي يشمل تبادل المنافع المادية والمعنوية، فلا تواصل بلا تبادل، والعكس غير صحيح، لأن ثمة تبادلً غير متكافئ في الواقع المعيش.

للصيغة، التي يقترحها البحث، والقائلة إن «التواصل هو غاية التبادل» معنيان: معنى مثالي، بل طوباوي، هو رفع اللاتكافؤ كليًا، وجعل التواصل قيمة أخلاقية خالصة؛ ومعنى واقعي- إمكاني، هو وحدة التبادل المتكافئ والتبادل اللامتكافئ الديالكتية. هذا المعنى الديالكتي يفسح في المجال لتحسين شروط التبادل، بالنقاش والحوار، والتفاوض أيضًا، فيرتقي بطريقة حل المشكلات والخلافات والتعارضات الاجتماعية أيضًا إلى مستوى السياسة المدنية السلمية. فلا يُنظر إلى ما يسمى «الصراع الطبقي»، ولا يُنظر فيه، إلا في ضوء الديالكتيك المشار إليه، وإلا تكون السياسة بالفعل «استمرار للحرب، بوسائل أخرى»، حسب ميشيل فوكو، الذي زعم أنه قلب مقولة كلاوزفيتز: «الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى »، ولكنه لم يقلب شيئًا، ربما لأنه لم يتخلّ عن رؤية البيان الشيوعي للصراع الطبقي، وهي رؤية عادمة لإمكان العقد الاجتماعي، ومتناقضة مع رؤية ماركس نفسه للديمقراطية، وفكرة الإلغاء السياسي للملكية الخاصة، التي أتينا على ذكرها، بل تنسف كل عمل ماركس في «نقد فلسفة الحقوق عند هيغل».

التواصل علاقة بينذاتية (أي علاقة بين ذوات) مؤسسة على التبادل المتكافئ والتفاعل مع الأخريات والآخرين ومشاركتهم الأفكار والتصورات والمبادئ والقيم والعواطف. فهي علاقات تذاوت، تنم على ما يؤسسها، أي على ما هو عام ومشترك بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب أيضًا. وهي محمولة على اللغة كما تقدم، أو على تبادل الرسائل والرموز والعلامات، وتنم على الاهتمام المتبادل والتشارك في الأفراح والأتراح، وتبادل التقدمات والهدايا… إلخ.

قوام التواصل هو اللغة، بصفتها حرية متعينة، أو الحرية بصفتها لغة، من لغة الإشارة إلى لغة الكلام والكتابة والفنون الجميلة، مرورًا بلغة الجسد، ويحمل معنى التخاطب والإبلاغ والإخبار وسائر معاني الكلام الأخرى. لذلك ننحاز إلى قول القائل: عندما تفقد الكلمات معانيها يفقد الشعب حريته. وللمصادفات أثر طيب في توسعة نطاق التواصل وإغنائه، فيقال: (المصادفة خير من الميعاد). القول بأن قوام التواصل هو الحرية أو الاختيار الحر، وبأنه محمول على اللغة، يكشف عن علاقة خافية بين الحرية واللغة، لا تتوفر للّسان بصفته معطى طبيعيًا. اللغة بصفتها عَلَمًا على الكلام المفيد وبقابليتها للترجمة من ثقافة إلى أخرى، هي الرابطة المعرفية- الثقافية- الأخلاقية بين الفرد والنوع، لذلك يُنظر إلى المعرفة والثقافة على أنهما توحدان ما تفرقه السياسة، بمعناها السطحي الدارج.

يتأسس التواصل أنطولوجيًا على التبادل، على اعتبار الإنسان كائنًا تبادليًا، مع الطبيعة ومع نظرائه، (الإنسان أنثى وذكر، بل أنثى- ذكر أو ذكر- أنثى، ولا فرق). وهو، أي التواصل، بهذا المعنى مكمل للانتماء، ويعيِّن غايته المادية و/ أو الأخلاقية. وهو ما يمنح الانتماء مضامينه واتجاهاته، ويعين أشكاله؛ فلا معنى للانتماء بلا اتصال وتواصل، وإقامة صلات مختلفة ومتنوعة. السمة الرئيسة للتواصل هي المبادرة الحرة والاستجابة الحرة. وأرقى أشكاله تلك التي تقوم على النديَّة والتكافؤ والثقة والاحترام المتبادل. ويقترن بمنظومة أخلاقية عامة، اجتماعية- إنسانية، قابلة للنمو، بمعنييه اللغويين: الزيادة والارتفاع أو السمو، كالثقة والتعاون والمحبة والتضامن والتآزر والمساواة والحرية والعدالة.

يلاحظ من الدلالات اللغوية والاصطلاحية وما بينها من تساوق أن الانتماء شرط التواصل وأساسه، وهو شرط وجودي. وأن التواصل هو ما يرقى بالانتماء، ويمنحه مضامين جديدة وأشكالً جديدة باستمرار، بحسب ما تكون الحياة الاجتماعية ووتيرة نموها. فلا تواصل بلا انتماء؛ اللامنتمي لا تواصلي، منعزل، أشبه بالمتوحد، أو عبثي، أو كوزموبوليتي، ذرة في سديم، أو مجرد عُصابي متعصب على كل شيء، و «لا يعجبه شيء» أو «لا يعجبه العجب»، (كلها بالتذكير والتأنيث)، وأكثر ما يكون اللامنتمي إما أنانيًا (إيجابيًا)، متنمِّرًا (أو مستأسدًا) وعدوانيًا، وإما أنانيًا سلبيًا، منطويًا على نفسه، وفي جميع الأحوال هو عديم الثقة بنفسه وبالآخرين والأخريات، وعديم الثقة بالمجتمع. فإن الثقة، بصفتها أهم عناصر رأس المال الاجتماعي، هي المحصول الأخلاقي أو الغلَّة الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية والإنسانية وعلاقات الإنتاج و«علاقات القوة»، التي تتضافر كلها في تأسيس السلطة وتأسيس الدولة.

ينم تحديد الثقة أو تعريفها، بهذه الصيغة، على حسن ظن بالسلطة، حسن ظن بمفهوم السلطة، على الرغم من طابعها الضروري، وتعارضها (الديالكتي) مع الحرية. مفهوم السلطة الذي يتعدى نواة السلطة الطبيعية، أو علاقات القوة الطبيعية، على نحو ما يعبر عنها القاموس، (راجع/ي لسان العرب) يوفر المعايير الأخلاقية للحكم في أشكال ممارسة السلطة هنا- الآن، علاوة على قواعد إنتاجها. مصدر حسن الظن هذا هو الرهان على الممكنات الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية والإنسانية وعلاقات الإنتاج وعلاقات القوة، بخلاف رؤية ميشيل فوكو السوداوية، في هذا المقام، إذ لم يرَ في السلطة سوى «علاقات قوة» وعلاقات حرب؛ فقد عرَّف السياسة بأنها «امتداد للحرب بوسائل أخرى»(44)، بعكس مقولة كلاوزفيتز: الحرب امتداد للسياسة بوسائل اخرى، على الرغم من دعوته إلى وجوب «الدفاع عن المجتمع المدني»(45). الرهان على الممكنات الأخلاقية مصدره اقتناع عميق بملكة التحسن الذاتي، التي يمتاز بها الإنسان من سائر الكائنات الحية.

ولكن التواصل ليس بديهيًا أو بدهيًا، كالانتماء، بل هو نشاط إنساني طوعي، وفاعلية/ انفعالية اجتماعية وسياسية وأخلاقية حية وخلاقة. علاقة الفرد بأسرته أو عائلته الممتدة أو عشيرته أو طائفته أو جماعته الإثنية، ليست علاقة تواصلية بالضرورة، مع أنها يمكن أن تصير كذلك، بل هي علاقة انتماء (إيجابي) متوارث، ليس فيه أي ظل للاختيار. العلامة الفارقة بين الانتماء والتواصل هي الاختيار الحر، من بين خيارات مفتوحة، في منظمات ومؤسسات تواصلية أو فضاءات مفتوحة، لا الاختيار بين سيئ وأسوأ: إما هذا، وإما العقاب والنبذ والتهميش أو السجن أو النفي أو الموت، حسب منطق: (الأسد أو نحرق البلد)، و(الركوع أو الجوع)، كما كانت الحال في سوريا، ولا تزال، حتى وقت كتابة هذه السطور. لذلك لم يختلف «الانتماء» أو «الانتساب» الحزبي، عندنا، كثيرًا عن الانتماء العائلي والعشائري والإثني والطائفي.

ولما كان التواصل هو ما يعيِّن مضامين الانتماء وأشكاله، ويكشف عما هو عام ومشترك بين الأفراد والجماعات فإنه شرطُ إمكانٍ من شروط إمكان المواطنة المتساوية، والتعبير العملي عن عضوية الفرد الكاملة في المجتمع المدني والدولة الوطنية، وحضوره فيهما، وبهذا يكون الأساس الذي تُبنى عليه القوانين وقواعد السلوك، في جميع المؤسسات والتنظيمات، وما يجعل هذه القوانين والقواعد مقبولة من جميع أفرادها والمعنيين بها. شرط الإمكان المشار إليه هو شرط أخلاقي في المقام الأول، إذ المواطن/ـة شخص أخلاقي، قبل أن يكون، ولكي يكون شخصًا قانونيًا. والمواطَنة، من ثم، بنية أخلاقية، قبل أن تكون، ولكي تكون بنية قانونية (هوية شخصية وجواز سفر).

المواطنة هي، من وجهة نظر تواصلية، والتواصل من وجهة نظر وطنية هو، حضور المواطن/ـة في الدولة، على نحو مكافئ لحضور الدولة وسلطاتها المختلفة في حياته/ـا. هذا، حتى يومنا مجرد إمكان، له بوادره هنا وهناك، إمكان يستند إلى الأساس الإنساني للمواطنة والوطنية، الذي هو نفسه رافعتهما وأفقهما.

لذلك يعد تعريف المواطنة بأنها مجرد «انتماء إلى دولة » واكتساب جنسيتها، والتمتع بما تقرُّه قوانينها من حقوق وما تقرره من واجبات والتزامات تعريفًا لمواطنة سلبية، وعلاقة استاتيكية هامدة بين الفرد والدولة، قد تكون علاقة مباشرة بدون أي توسُّط، يمكن أن تصير الحقوق معها مجرد امتيازات، تمنحها السلطة لمن تشاء ممن يوالونها، وتحجبها عمن يعارضونها، كما كانت الحال في سوريا، وكما هي اليوم. هذا النوع من «المواطنة» لا يختلف في شيء عن الرعوية، سوى في الاسم. علاوة على أن هذا «التعريف الأرسطي»، الذي يجري على الألسنة اليوم، ويسيل من الأقلام، هو دون الأرسطية بكثير، كما سيتبين في الصفحات الآتية. لا سيما أن المواطن عند أرسطو هو الشخص القانوني الحر، الذي يشترك أو يمكن أن يشترك في القضاء وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية، (مباشرة في زمن أرسطو، وعن طريق مندوبيه أو ممثليه في أيامنا، وإمكان اشتراكه واشتراكها في القضاء غير مشروط سوى بكفايته وكفايتها المعرفية والأخلاقية، لا بعضوية الحزب الحاكم ولا بالولاء وعلاقات الفساد).

العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة، أي العلاقة التي لا تمر في منظمات المجتمع المدني، التي يعيِّنها التقسيم الاجتماعي للعمل، والانتظامات الحرة التواصلية، بصورة أساسية، وتعيّنها حاجات المجتمع المدني، بوجه عام، لا تزيد على كونها نوعًا من أنواع التبعية. العبد، عند أرسطو، هو «من ضعف روحه وقلت حيلته فأتبع نفسه لغيره».

المواطنة… تملك العالم بالمعرفة – العمل:

أخذ مفهوم المواطنة CITIZENCHIP يشق طريقه إلى الخطاب السياسي السوري، وإن بصعوبة وتعثر، فكشف انتشاره عن مدركات وتصورات مختلفة لمعاني الوطن والوطنية، وعلاقتهما بالدولة، التي لا تزال توصف بأنها «دولة قُطرية»، في مقابل دولة قومية منشودة، على الرغم مما في هذا الوصف من التباس. مصدر الالتباس هو كيفية إدراكنا لمفهوم الدولة الحديثة ومعنى الحداثة، التي توصف بها الدولة، وخلط مفهومي «الدولة القومية» الحديثة، حسب تاريخ ميلادها، في أوروبا وأمريكا الشمالية وملابساته، وبين «الدولة الديمقراطية» القائمة اليوم في غير مكان من العالم المتقدم، وإن كانت بعضها تعاني من اختلاجات قومية، تتغذى من ذلك التاريخ تغذية راجعة وسلبية، تعبر عنها الاتجاهات الشعبوية والحركات العنصرية.

تميل مقاربتنا إلى اعتبار الدولة الديمقراطية دولة وطنية، في المقام الأول، نسبة إلى الوطن، أو لا تكون كذلك؛ أي لا تكون الدولةُ دولةً وطنيةً ولا تكون دولة ديمقراطية، بتلازم الوطنية والديمقراطية الضروري، إلا حين تكون دولةَ جميع مواطناتها ومواطنيها بالتساوي، وتعبيرًا حقوقيًا وسياسيًا وأخلاقيًا مطابقًا لمعنى الوطن، أو شكلً من أشكال الوجود الاجتماعي المحدد بالوطن. أجل الدول، بمعناها الحديث، تعبير حقوقي وأخلاقي بالطبع مطابق لمعنى الوطن، لأن الوطن، في مفهومه وواقعه، محايد إزاء اختلاف مواطناته ومواطنيه واختلاف محمولاتهم/ــن الخاصة وطابع علاقاتهم/ــن الخاصة، ولا يتأثر بالملكية الخاصة للأرض أو غيرها من وسائل الإنتاج، ولا يتحدد بها أو بمقاديرها، إلا باعتبار الملكية شكلً من أشكال التملُّك الوجودي، شكلً من أشكال تملك العالم بالمعرفة/ العمل. وبالقدر نفسه، لا يتأثر بانتماءات المواطنات والمواطنين الإثنية والدينية وميولهم الفكرية والسياسية. إن حيادية الوطن إزاء محمولات مواطناته ومواطنيه الخاصة، وإزاء ميولهم الشخصية واتجاهاتهم وتفضيلاتهم هي أساس حيادية الدولة، التي تعرَّف العلمانية بها. من هنا تنبع صفة العلمانية، التي توصف بها الوطنية. الوطنية علمانية، أو لا تكون؛ فلا مصدر للعلمانية سوى كونها معادلً أخلاقيًا للوطنية، على اعتبار الوطنية نتاج المشاركة الحرة والمتكافئة والمبدعة في إنتاج الوطن. هكذا يخبرنا مفهوم الوطن ومفهوم الشعب ومفهوم الدولة، هكذا يخبرنا النسيج الأخلاقي لهذه المفاهيم. العلمانية بلغة البحث والباحث معادل معرفي- أخلاقي للمواطنة المتساوية، معادل معرفي- أخلاقي للمساواة في الكرامة الإنسانية والكرامة الوطنية والجدارة والاستحقاق، ومعادل معرفي- أخلاقي للحرية، ومناهَضة صريحة للامتيازات عمومًا، لا سيما الامتيازات الإثنية والدينية والطائفية، التي تنفي عمومية الدولة وحيادها، وتنفي المساواة في الحقوق والالتزامات، فتنفي الوطنية.

ما ينسج هذا النسيج الأخلاقي البديع هي المواطنة، بصفتها عملية إنتاج، عملية خلق وابتكار وإبداع، أو بوصفها عملية تشارك حر في إنتاج الخيرات المادية والروحية، وفي إنتاج الوطن؛ و «كل إنتاج هو تملك»، وكذلك كل خلق وكل ابتكار وكل إبداع. ومن ينسجون هذا النسيج البديع هم وهن المواطنات والمواطنون، بدون أي صفة فائضه عن المواطنة، وقبل أي قيمة مضافة إليها. هذا يقتضي النظر في مفهوم الإنتاج الاجتماعي ودلالاته، والنظر في عملية/ عمليات الإنتاج، واغتراب الإنسان في هذه العمليات واغترابه عن ناتج عمله ومن ثم عن ذاته. ومن ثم، إن المواطنة، بصفتها مشاركة حرة ومبدعة في إنتاج الوطن هي خطوة حاسمة في تقليص الاغتراب، جراء اغتناء العلاقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج وعلاقات القوة بمضامين وقيم ديمقراطية عامة، أي إنسانية. المواطنة المتساوية خطوة حاسمة في سيرورة حذف الاغتراب، وهي سيرورة طويلة ومعقدة، ولا تخلو من تراجعات وانتكاسات واستئنافات.

المواطنة في مناخ الاغتراب Alienation، الذي أعادت الرأسمالية إنتاجه، بل دفعته إلى حدوده القصوى، إلى حدود تشييء الإنسان، في مراحل نموها الأولى، ولا سيما مرحلة التراكم الأولي لرأس المال، هي المواطنة السلبية الباردة، المشار إليها، والتي لا تزيد على الانتماء إلى الدولة الوطنية الحديثة، لا إلى الوطن. لأن هدف الإنتاج الرأسمالي الأساسي هو الربح، وهذا مقصور على فئة اجتماعية بعينها، هي الفئة التي تملك وسائل الإنتاج، وهو، أي الربح، منتزع من شقاء الفئات الأخرى وبؤسها، وهما شقاء وبؤس نسبيان ومتغيران بالطبع. الطابع البورجوازي الملازم للمجتمع المدني الحديث والدولة القومية الحديثة، الحاملة جنين الديمقراطية، هو الذي أملى كون المواطنة انتماء إلى الدولة، فقد كانت صفة المواطنة مقصورة على دافع الضريبة، وظلت كذلك وقتًا غير قصير، حتى أُقر مبدأ الاقتراع العام، الذي رأى فيه ماركس إلغاءً سياسيًا للملكية الخاصة، قبل الإلغاء السياسي للدين، والذي كان موضوع كتابه المهم: في المسالة اليهودية، ثم أُقر حق المرأة في المشاركة السياسية. في المجتمع المدني الأحدث والدولة الديمقراطية لا تعود المواطنة مجرد انتماء إلى دولة، بل تصير انتماء إلى وطن، ينتجه مواطنوه ومواطناته على وجه التكافؤ، وتغتني بقيم الحرية والمساواة والعدالة وقيم الحق والخير والجمال.

تملك العالم بالمعرفة- العمل هو المعنى العام للتملك، والجذر الأنطولوجي للملكية العامة، التي تلتبس بـ«ملكية الدولة» أو ما يسمى قطاع الدولة أو القطاع العام، في مقابل الملكية الخاصة والقطاع الخاص. فلا يزال مفهوم الملكية العامة غامضًا أشد ما يكون الغموض؛ لأن ملكية الدولة، التي تُنسب إلى الاشتراكية هي ملكية ذات جذر ديني، على الأرجح، هذا الجذر هو ملكية الأرض وما عليها لله، أي لمالك غائب، ينوب عنه ويمثله ويتصرف باسمه ملك (من التملك) أو سلطان (من التسلط)، قيصر أو شاه أو إمبراطور. وقد بينت التجربة «الاشتراكية» في الاتحاد السوفييتي السابق والصين والبلدان التي دارت في فلكهما أن الحكومة، لا الدولة، حلت محل الله، من حيث تملكها لوسائل الإنتاج، كما بينت تجارب «اشتراكية» هامشية، كالتجربة السورية، أن الملكية العامة هي نوع من المشاعية الفجة المحدثة، أو «ملكية لا أحد»، أو ملكية غائب بيده مفاتيح الغيب، يتقاسمها، بل يتناهبها، ويستأثر بعائداتها ذوو السلطة والقوة. إذن لا يزال مفهوم الملكية العامة مغلقًا على أحد معنيين: ملكية غائب، وملكية لا أحد؛ ثمة رابطة ضرورية بين عمومية الدولة وعمومية سلطاتها ومؤسساتها وبين الملكية العامة. فإن مصير الملكية ملكيةَ الشعب، أي ملكية عامة بالمعنى الحرفي، قد يكون أفق الملكية الخاصة البعيد، وبومة منيرفا لا تطير إلا في الظلام.

يختلف مفهوم ملكية الدولة باختلاف معنى الدولة وبنيتها ووظائفها ومصادر قوتها وسلطتها؛ أو بمدى تساوق معنى الدولة ومعنى الوطن ومصادر قوته ومنعته وحريته واستقلاله، لا على سبيل المجاز، بل على سبيل الحقيقة، أي بمقدار ما تكون الدولة مُنتَجًا رمزيًا ومؤسّسيًا من منتَجات المجتمع المدني، وبقدر ما تكون «قوانين عامة» تنظم حياته، وبقدر ما يكون الوطن مُنتَجًا رمزيًا وعلائقيًا ومؤسّسيًا من منتجات المواطنة.

في مقابل التملك هنالك اللاتملك (وهنا- الآن أيضًا)؛ يحيل التملك على قوة تمكِّن الإنسان من بسط إرادته وسلطته على ما يشاء ومن يشاء؛ لا يحد من هاتين الإرادة والسلطة سوى إرادة أقوى وسلطة أقوى. وفي الحصيلة، التملك هو قدرة الإنسان على التصرف في كل ما يبسط إرادته وسلطته عليه، وهذا هو معنى السيادة، ومعنى الحرية، التي يتمتع بها السادة )جمع سيِّد(. أما اللاتملك فيحيل على التبعية أو العبودية، ومعناها نزع الحرية والإرادة من الإنسان وحرمانه/ـا من إمكانية التصرف في أي شيء، بما في ذلك جسده/ـا؛ جسد العبد والعبدة، أو التابع والتابعة ملك للسيد أو السيدة. وللسيد فوق هذا كله سلطة على الحياة والموت، على حياة عبيده وعبداته، السيد يملك حياة تابعيه وتابعاته وموتهم، وهذا مما جعل السادة الطغاة في منازل الآلهة، بل إن الآلهة ارتسامات باهتة للطغاة، في سماء الشعب. ما من إله تعبّد له شعب من الشعوب إلا كان على مثال الملك الذي خضع له ذلك الشعب. ولكن مكر الواقع ومكر التاريخ يجعلان السيد تابعًا لعبيده وعبداته بما هم/ــن موضوع سيادته ومضمونها، من دونهم ومن دونهن تكون سيادته بلا موضوع وبلا مضمون. العبيد والعبدات هم وهن مضمون سيادة السيد والسيدة والعبودية أو التبعية هي مضمون السيادة. بهذا صار الأحرار والحرائر، في العصور الحديثة قوام الشعب ومضمون سيادة الدولة الحديثة، أيًا كان نظام حكمها باستثناء الاستبداد، لأنه عبودية مطلقة، وشر مطلق.

الحرية والاستقلال الكياني للأفراد هما الفارق النوعي بين سيادة السَّادة وسيادة الشعب، وبين سلطة السيد، الفرد، وسلطة القانون العام، بين الدولة الحديثة، وبين جميع أنظمة الحكم السابقة عليها، بما في ذلك المدينة الدولة، التي استثنت العبيد والنساء من عضويتها. الحرية والاستقلال الذاتي للفرد والجماعة والمجتمع والأمة والشعب، ومن ثم، للدولة، هما مضمون عصر الأنوار، بما هو قطيعة معرفية- أخلاقية مع العصور الوسطى والعصور القديمة على السواء.

الوصف السابق للتملك، ولا سيما تملك الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى، ومعها تملك العبيد والنساء، وتملك أجسادهم/ــن، وبسط سلطة الملكية الخاصة على حياة الأفراد وعلى الحياة العامة، يقتضي إعادة التفكير في الحرية والاستقلال الذاتي أو الاستقلال الكياني باعتبارهما إمكانًا مفتوحًا، ويستحسن تعريفهما بالسلب، وقياسها بدرجة التحرر من التبعية والقسر والإكراه، في جميع مجالات الحياة، أو قل بدرجة الانعتاق السياسي وتفكيك النظم البطركية ومركزياتها.

يرتبط التملك بالمعرفة- العمل، فلعل أول شكل من أشكال التملك كان اختراع الأدوات، وتملكها، بدلالة وظائفها، التي مهدت لتملك الأرض، قبل نشوء الملكية الخاصة للأرض؛ إذ الملكية الخاصة شكل من أشكال التملك، لا يستنفد تملك العالم بالمعرفة- العمل. التملك بهذا المعنى الأخير هو نقل خصائص الطبيعة البشرية إلى الطبيعة الأولية للإفادة من خيراتها، وتغيير أشكالها، من أجل تحسين شروط الحياة الإنسانية وتنميتها أو إنمائها. عملية أو سيرورة نقل الخصائص الإنسانية إلى الطبيعة، أنتجت أول شكل من أشكال الانتماء إلى مكان- زمان. بتعبير آخر، إن زراعة الأرض والاعتماد على محاصيلها أدّيا إلى الاستيطان أو الاستقرار في المكان، بعد عصور من الترحال والتنقل. من الصعب أن نتصور الاستيطان، أي جعل المكان وطنًا إلا بفعل جماعي كلي، فلا وطن للفرد خارج الجماعة، بل لا وجود للفرد خارج الجماعة أو بمعزل عنها. المتنسك الذي يهجر الجماعة، على سبيل المثال، لا يعد معزله وطنًا له. ما يلفت النظر هنا أن مفهوم الفرد يستحضر مفهوم الجماعة، بخلاف مفهوم الجماعة، الذي لا يستحضر مفهوم الفرد، خاصة حين تنسب الجماعة إلى طوطم أو إلى فرد بعينه، على نحو ما كانت تنسب العشائر والقبائل. هذا يتصل بانتماء الفرد إلى جماعة، ويختلف عن نسبة الجماعة إلى فرد، وهي ذات طابع رمزي خالص، ويتصل بانتماء الأقل إلى الأكثر والأصغر إلى الأكبر… إلخ، أي يتصل بالانتماء بصفته ضرورة.

العائلة الممتدة أو العشيرة والقبيلة والطائفة لا تتألف من أفراد مستقلين ومستقلات، بل هي كيان رمزي، يتجسد في أفراد، يفكر، ويقول، ويعمل، من خلالهم. ولعل الاستيطان اقتضى، في بداية أمره ألا يعزى الفضل فيه إلى شخص بعينه، كزعيم الجماعة، بل يعزى إلى معادل رمزي للزعيم، قد يكون طوطمًا، قبل أن يصير إلهًا. باستثناء زعيم العشيرة وأعيانها، الفرد الذي تعترف العشيرة بفرديته وحريته واستقلاله اعترافًا ضمنيًا بالطبع، هو إما شخص خرج على العشيرة، وإما شخص نبذته العشيرة، لأي سبب من الأسباب. هذه حيثية مهمة لإدراك ماهية البنى التقليدية وموقع الحرية في تلك البنى، وموقفها منها. عدم اعتراف العشيرة أو القبيلة، أو «العشيرة المحدثة»، و«الطائفة المحدثة» أعني الحزب الأيديولوجي، بحرية الفرد واستقلاله لا يفسر الحالة الرعوية والعلاقات العمودية والتراتب الهيرارشي فقط، بل يفسر معنى الوطن في الحالة الرعوية، على أنه وطن عشيرة لا تتألف من أفراد، لا مكان فيه للمشاركة المتكافئة والمواطنة المتساوية.

من المرجح أن تكون الملكية الخاصة للأرض بدأت بوضع اليد أو الغصب، لأن وضع اليد لا يزال قائمًا، وكذلك الغصب، ولا يستبعد أن يكون الذين وُضعت اليد على أرضهم أو غصبت منهم قد تحولوا إلى تابعين لسيّد الأرض. ولم يكن الغصب والاستعباد ممكنين لولا تسويغهما اللاهوتي واستعباد النساء. الأرض التي دشنت النساء «حرثها» وزرعها، ثم الأسر، صارت ملكًا لغاصب أو واضع يد، وكان هذان الغصب ووضع اليد أول مظهر من مظاهر الاغتراب (Alienation)، الذي عدَّه فويرباخ علَّة ظهور الدين، وعده ماركس علَّة ظهور الملكية الخاصة(46)، إضافة إلى كونه علَّةَ استعباد النساء. فإن الملكية الخاصة والدين واستعباد النساء، ثلاث ظاهرات تاريخية متشابكة ومتكاملة، ولا تزال قائمة في عالم اليوم، كلها تعزز اغتراب الإنسان وتغريبه.

من الصعب إدراك معنى الوطن وكيفية نتوج الوطن من المواطنة- المشاركة، وتجريد مفهومه من أحكام القيمة، من دون مساعدة مفهوم الاغتراب وتاريخ الاغتراب. ومن الصعب تبيُّن الطابع الذكوري لعملية/ عمليات الإنتاج الاجتماعي المادي والروحي، أو عملية / عمليات إنتاج المجتمع الذكوري، وإنتاج العالم الذكوري، من دون هذه المساعدة. فإن تاريخ اغتراب الإنسان عن ناتج عمله وعن ذاته، أي عن تجلي ماهيته في الآخر والأخرى، وسيرورة تقليص اغترابه والحد من آثاره تبينان بجلاء أن الوطنية سيرورة تاريخية، أقرب ما تكون إلى دراما إنسانية مسرحها المسكون من كوكب الأرض.

ثمة علاقة لا تنفصم بين الدين والملكية الخاصة واستعباد النساء، الناتجة كلها من الاغتراب، يتأكد من خلال هذه العلاقة أن تحسن وضع المرأة باطِّراد، في أي مجتمع، شرط لازم لتحسن الحياة الإنسانية في هذا المجتمع. فلكي يكون مجتمعنا معاصرًا للمجتمعات المتقدمة ومستقبلنا مستقبل هذه المجتمعات لا بد من اعتبار حرية المرأة واستقلالها وتمكنها الكياني ومساواتها بالرجل في جميع الحقوق المدنية: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية مدخلاً ضروريًا لنهوض المجتمع ونموه وتقدمه وازدهار الحياة الإنسانية.

المواطنة المتساوية المؤسسة على التبادل المتكافئ والمشاركة الحرة، في أفق التواصل والتذاوت الإنسانيين، والعلاقات الأفقية القائمة على الندِّية والتكافؤ بين الأفراد والجماعات، وبين الرجال والنساء، على وجه الخصوص، قد تكون خطوة حاسمة على طريق العدالة الاجتماعية، وأنسنة الحضارة المعاصرة، وكسر حالة اغتراب الإنسان عن ذاته وعالمه.

لقد صار ضروريًا تأسيس المواطنة على أساس أكثر رسوخًا، وأكثر قابلية للانفتاح على مواطنة عالمية، تتعدى حدود الدولة القومية والدولة الديمقراطية أيضًا، أي تتعدى حدود الحداثة المتحققة بالفعل، وفقًا لنمو معرفتنا بالإنسان وإدراكنا لطبيعة المكان- الزمان، وتشكل تضامنيات ما فوق وطنية، وتطور وسائل التواصل والمواصلات ووسائط النقل والانتقال، وتعمُّق البعد العالمي للمعرفة والثقافة، وانبثاق بوادر مجتمع مدني عالمي، يمثل البعد الإنساني في العولمة الجارية، وإن لم يزل هامشيًا ومحدود التأثير.

المواطنة / اللامواطنة، نصاب النفي أو السلب:

تتأسس المواطنة تاريخيًا على اللامواطنة، وتنبثق منها؛ كما يتأسس الوطن على اللاوطن، والوطنية على اللاوطنية، بل لعل هذا من طبيعة الأمور. الـ (لا) وطنية تركيب مستحدث يجعل من (لا) النافية سابقة للصفة، على طريقة اللغة الإنكليزية أو الفرنسية، هذه الـ (لا) لا تنفي المواطنة، بل تنفي ما ليس مواطنة، فتكون المواطنة نفيًا تاريخيًا لبنى وعلاقات ومبادئ وقيم رعوية. (هل المواطنة أكثر من ذلك، هل هي أكثر من نفي ما ليس مواطنة، أليس هذا تعريفًا للمواطنة بالسلب؟). هذا شبيه بقول من يقول إن العقل مؤسس على اللاعقل، إذ النفي ينصب على الغرائز والنزوات. وهو نفي يثبت أن العقل إمكان وأن المواطنة إمكان، وأن الوطن إمكان والوطنية إمكان.

هذا غريب ومستهجن لدى من يعتقدون أن المواطنة بدهية ناجزة ونهائية في عضوية الدولة، والوطن بدهي ناجز ونهائي في حدود «الجغرافيا السياسية»، والوطنية ناجزة في العقيدة القومية أو الإسلامية أو الشيوعية. يستدل على ذلك بالسجالات الصاخبة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول العَلَم والعملة الوطنية وغيرها من الرموز «الوطنية»، وقد أضيف إليها «البوط العسكري»، رمز الجيش السوري الباسل(47)، الذي صار «جيش الأسد» و«جند الأسد». عندما نصف ظاهرة بأنها لاوطنية، فإن هذا الوصف يعني أن الوطنية هي المعيار، وأنها ممكنة، وإلا لما فكرنا فيها، ولما جعلناها معيارًا، على الأقل، وكذلك حين نقول ما قبل الوطني وما دون الوطني.

كان الفيلسوف الهولندي، باروخ اسبينوزا (1632–1677)(48) يرى أن «كل تعين هو سلب»، لكن هيغل قلب مقولة اسبينوزا فصارت لديه، «كل سلب هو تعين»، ثم أعادها ماركس إلى نصابها السبينوزي. يميل البحث إلى الوجهين، الهيغلي والماركسي معًا، لإبراز الوحدة والتكامل بين مثالية هيغل الموضوعية ومادَّوية ماركس، وتأسيس وحدة النقيضين المتراجحين: الوطن/ اللاوطن، المشار إليها. كل كائن يحمل سلبه أو نفيه في ذاته، في داخله؛ السلب محايث للكائن، محايث للكينونة أو الوجود المتعيِّن، وليس مضافًا إليه؛ فناء الأفراد من كل نوع من أنواع الكائنات الحية دليل ساطع على ذلك، وهذا غير فناء الأنواع أو انقراضها، إذ «موت الفرد حياة للنوع»، حسب هيغل. ومن هنا يكون السلب علة أنطولوجية لانوجاد الموجود ونفيه، أو علةً للتعيُّن والتغير الكمي/ الكيفي، الذي يعتري كل متعين، (النفي الإيجابي)، وعلة للفناء (النفي السلبي)، والحرية كذلك. اللاوطن هو العلة الأنطولوجية لإمكان الوطن. ولما كانت العلة تظهر في معلولها، أو تُحايثه، بل تنسجه، وهذا ما يميز العلة من السبب، إذ العلة أنطولوجية والسبب إبيستيمولوجي، فإن السلب محايث للإيجاب، ينسجه، ويفكُّه، ويعيد نسجه، وهذا ما يحدد مصير الكائن أو «قَدَرَه». فإن نفي اللاوطن، نفي النظام البطركي والتسلطي المحدث، بالعمل الخلاق والمشاركة الحرة، أي بالمواطنة المتساوية، هو إنتاج الوطن.

في ضوء هذه الحيثية يتبين بوضوح أن الحرية هي قوة السلب المحايثة للكينونة، التي لا تكون إلا لضرورة، فالحرية من ثم محايثة للضرورة، وعلة نسبيتها، أي نسبية الضرورة، التي تؤكد نسبية الحرية، على الدوام؛ الحرية هي الفارق الجوهري أو النوعي بين اللاوطن والوطن أو بين اللامواطنة والمواطنة أو بين الرعوية والمواطنة.

الواقع عنيد، لا يطاوع الذات إلا بشروطه، أي بما يتوفر عليه من ممكنات، وفقًا لطبائع الأشياء والظواهر وطبائع الناس. المواطنة ضرورة؛ والحرية هي سلبها المحايث، وعامل نموها؛ فلا مواطنة بلا حرية، هي قوام الذات وماهيتها، وقوام المواطَنة المتساوية. نسبية الضرورة والحرية معًا هي ما تجعل النمو والتقدم ممكنين، لأن المواطنة المنتجة والمبدعة هي علة النمو والتقدم، التي تظهر في معلولها.

أجل، كل إثبات هو نفي أو سلب (اسبينوزا)؛ وكل نفي أو سلب هو إثبات (هيغل)؛ الإثبات هو حكم بوجود لم يوجد بالفعل إلا لضرورة، أي هو حكم بأن (س) موجود/ة بالفعل لضرورة طبيعية أو اجتماعية أو منطقية أو أخلاقية، إلى ما هنالك من ضرورات، لولاها، أي لولا الضرورة، ما كان يمكن أن ينوجد. فالوجود الفعلي والضرورة متلازمان. والنفي هو حكم بأن (س) غير موجود/ة، ما يعني أن النفي هو نفي للوجود الفعلي للكائن ولضرورة كونه معًا. نقيض الوجود الفعلي للكائن هو لاوجوده/ـا، ونقيض الضرورة هو الحرية؛ الحرية واللاوجود متلازمان تلازم الضرورة والوجود. الوجود الفعلي هو شكل من أشكال وجود (س)، هنا- الآن، ما يعني أن ثمة أشكالاً أخرى ممكنة للوجود الفعلي، الضرورة هي التي جعلت هذا الشكل متحققًا، بعد أن كان مجرد إمكان، أو بعد أن كان موجودًا بالقوة. فإذا كان الإمكان يحيل على الحرية، تكون الضرورة حرية متعينة، ويكون النفي أو السلب، من ثم، ملازمًا للوجود المتعين، وتكون الحرية ملازمة للوجود. السلب المقصود هنا هو السلب المحايث للكلية العينية، تعبيرًا عن وحدة النقيضين: الوطن/ اللاوطن، المواطنة/ اللامواطنة، الدولة/ اللادولة، المجتمع/ اللامجتمع، السلب هو علَّة النتوج والصَّير، (كل ناتج صائر)، علة الصيرورة والمصير (القدر)، أو علة النمو والتطور والتحول والهلاك.

يتعاشق السلب والاختلاف، لأن كل اختلاف، مهما كان طفيفًا، يعيِّن فرقًا، وكل فرق يعيِّن تعارضًا (أو تناقضًا)، بين حدين، يمكن أن ينتج من تعارضهما تركيب جديد. ولذلك يعد الاختلاف شكلً من أشكال تعيَّن الحرية، إن لم يكن هو الحرية متعيِّنةً في الضرورة، على اعتبار الحرية سلبها المحايث، والذي لا تكون الضرورة إلا به، وإلا كانت ثباتًا وسكونًا مطلقين(49). لا سلب بلا اختلاف، ومن ثم، لا جدل بلا اختلاف، لا ديالكتيك بلا اختلاف، ولا مساواة ولا حرية ولا عدالة بلا اختلاف.

إذًا، لا مواطنة بلا اختلاف، بهذا يمكن تعريف التسلط بأنه محاولة غاشمة وطغيانية للسيطرة على الاختلاف وحذفه كليًا، لو كان بالإمكان؛ محاولة لتحقيق انضباط كلي، وتجانس كلي، لا يمكن تحقيقهما إلا بثورة على الطبيعة البشرية؛ هذا ما حاولته وما تحاوله البنى العصبية، والأحزاب العقائدية والنظم التسلطية، في بلادنا وغيرها، وهذا معنى صفتها «الثورية»، التي تعني إنتاج قطعان بشرية (جماهير)، سديم بشري غير منسوج، وذلك بإعادة إنتاج الرعوية والبنى السلطانية. ولكن، لا يقعن في الوهم أن الاختلاف مطلق، لأن الأفراد المختلفين في كل شيء متماثلون في الماهية الإنسانية، ومتماثلون في الوطنية، لذلك يمكن، بل يجب أن يكونوا متساوين في الحريات والحقوق المدنية. التماثل في الإنسانية والوطنية مؤسَّس أنطولوجيًا على كون الفرد الإنساني فردًا ونوعًا، في الوقت نفسه، وعلى كون الفرد فردًا ومواطنًا، فردًا ومواطنة. مرة أخرى، وثالثة ورابعة: الإنسانية والوطنية صفتان لا تقبلان التفاوت والتفاضل(50).

المواطنة في العربية على وزن مفاعلة، تنطوي على معاني المشاركة والتبادل والتفاعل والتآثـر (التأثر والتأثير المتبادلان)، فهي فاعلية/ انفعالية حية، ديناميكية، انخراط في عالم الضرورة/ الضرورات، التي يجب أن توعى، بل انخراط واع وهادف، في العالم، انشغال بالواقع، الفيزيقي والأخلاقي(51)، واشتغال فيه، وسعي دائب ودائم لتحسن الذات وتحسين شروط الحياة، لا حالة استاتيكية، سكونية مترهلة ومتراخية، ولا حالة عبثية أيضًا، وليست حالاً مطابقة للمثال، أي لصورة التمام والكمال، التي يشي بها المفهوم. الإنسان، الفرد، الأنثى والذكر، كائن كلِّي؛ أجل، ولكنه ليس كائنًا كاملاً، والعالم الذي يخلقه الإنسان كذلك. الكلية العينية شيء والكمال شيء آخر. الكمال إيجاب بلا سلب، أو سلب بلا إيجاب، وجود خالص، هو عدم خالص، شيء يشبه «الفكرة الشاملة» الهيغلية أو الروح المطلق، قبل أن ينقسم على ذاته، ويخسر كماله وتمامه، باندراجه في الطبيعة والمجتمع، وبعد «نهاية التاريخ». الكمال هو نهاية التاريخ وبدايته، أي هو ما قبل الإنسان وما بعد الإنسان. هذا مما يكشف تهافت أطروحة «نهاية التاريخ»، التي اخترعها فوكوياما، متجاهلاً إمكان نهاية الليبرالية، وولادة الديمقراطية الاجتماعية، وإمكان اشتراكية إنسانية أيضًا.

المواطنة، بصيغتها الصرفية المدهشة، في العربية، والتي تدل على فعل لا يتم إلا بوجود شريك آخر وشريكة أخرى، أو شركاء آخرين وشريكات أخريات، والذي موضوعه عمل يحتاج إلى إنجاز؛ المواطنة، بهذه الصيغة، ممارسة، تتجلى أهم مزاياها في الانتظام الطوعي في مجموعات عمل وإنتاج وإبداع، ولعب وترفيه وسياحة واستمتاع بجماليات المكان وأفراح الزمان، وملاحقة لا تفتر لأهداف وغايات مادية ومعنوية، ترفد الحياة العامة، وتغنيها، وتحدد السياسات العامة، أو يفترض أن تفعل ذلك، بما تنطوي عليه من عناصر عمومية، هي من طبيعة الفاعلات والفاعلين، والمنفعلات بطلاقة الحياة والمنفعلين بها. كل فرد معين هو كائن كلي، فرد- نوع. العمومية والكلية مغروزتان في الفردية والأفرادية، وإلا لا تكونان ممكنتين، في المجتمع والدولة. من هذه الحيثية، بالتحديد، ينبثق الوعي الجمعي والرأي العام، والثقافة الوطنية والأخلاق العامة أو الآداب العامة والقيم الأخلاقية والجمالية العامة. المواطنة، بهذه الصفات، هي التي تنتج الوطن، الذي ينتجها.

في ضوء العلاقة، التي يفترضها البحث، بين المكان والإمكان، والتي يمثُل فيها الإمكان علامةً على الزمان المحايث للمكان، ينظر إلى المواطنة على أنها إمكان مفتوح، لإنتاج وطن، يتحقق كل يوم، بالعمل المنتج والفاعلية الحية والمشاركة المبدعة، وينمو كل يوم، وينبغي كسبه كل يوم، بمقدار ما يتموضع فيه، أو يتمكن- يتزمن فيه، كلُ فرد (ذكرًا وأنثى) عملاً خلاقًا وإنتاجًا اجتماعيًا- إنسانيًا، وإبداعًا وابتكارًا، وتواصلً خلاقًا يرسي منظومةً/ منظوماتٍ قيميةً وجماليةً، تعيِّن قواعد السلوك، وطبيعة العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات. من دون ذلك، من دون عملية/ عمليات التموضع (التمكُّن- التزمُّن) لا يكون وطن، أو لا يصير المكان الحسي أو الفضاء المعيش وطنًا، بل يظل مكانًا مهيّـًا للسكن والسكون ومربطًا للدواب ومرعى للسائمة ومشهدًا من مشاهد الحرب ومكانًا للصلاة، كما في القاموس(52)، أو فندقًا وكراجًا للسيارات، وميناء بحريًا أو جويًا وحقائب سفر.

المواطنة تواصل، التواصل هو الذي يرسم خريطة الوطن، مرة تلو مرة، على نحو لا ينقطع، وهو الذي يعيِّن إحداثياتها المادية والروحية أو الأخلاقية، ويعيد تعيينها مرة تلو مرة، ينفيها ويثبتها، ثم ينفيها من جديد، ليثبتها من جديد، وإلا تكون «خريطة الوطن» مجرد حبر على ورق، أو مجرد جغرافيا طبيعية وطوبوغرافيا طبيعية منقوشة على ورق هش أو صقيل. الإنسان تابع لها، زائدة / زوائد لحمية ملصقة بها أو كائنات بيولوجية هائمة فوقها، حسب «الجغرافيا البشرية». البشر هم الذين يصنعون الخرائط، يرسمونها أو ينقشونها في الوجود، أو على صفحاته، قبل أن يرسموها على الورق. ولا يكون تواصل خلاق إلا في فضاء أخلاقي للحوار والنقاش، للتوافق والاتفاق على مبادئ الاجتماع وقيمه، وعلى مبادئ السلوك وقيمه.

الخرائط التي نعرفها صور لأوطان مدركة على أنها امتداد ذو تضاريس، يحدده حب التملك والطمع والاستئثار وعلاقات القوة، من على جانبي الحدود، ولو كانت هذه الحدود حدودًا طبيعية، كالأنهار والبحار والصحارى وسلاسل الجبال. ولذلك تعين هذه الخرائط حدود السيادة، سيادة الدولة على إقليمها. غير أن السيادة كانت على مر التاريخ سيادة الغزاة والفاتحين، ومن ثم سيادة الملوك والسلاطين، الذين يبسط كل منهم ظله على الأرض ومن عليها، فيصير الوطن امتدادًا غير عضوي لجسد السلطان. السيادة المطلقة على الأرض وساكنيها هي أساس السلطة المطلقة، التي حالت دون صيرورة البلدان أوطانًا لسكانها. هذا يفتح ملف العلاقة القائمة والممكنة بين المواطنة والسلطة، وهي على الأرجح علاقة تناسب عكسي: كلما اتسع مجال السلطة تقلصت إمكانية المواطنة، فلا بد من توازن بين هذه وتلك.

من المواطنة المتساوية، بصفتها فاعلية/ انفعالية حية، بصفتها ممارسة خلاقة، تندغم فيها التجارب الداخلية للأفراد بتجاربهم الخارجية، تنبثق السياسة، بمعناها الأعمق والأرحب والأكثر إنسانية، والأدنى إلى العدالة. ليس هنالك سياسة تستحق اسمها بمعزل عن معنى المواطنة المتساوية والتمكن من ممارستها بحرية، بلا قيد أو شرط، سوى قيد القانون وشروط السلامة العامة، وحرية الآخر المختلف وحقوقه وحرية الأخرى المختلفة وحقوقها. ومن ثم، إن المواطن/ـة شخص قانوني وأخلاقي، من طبيعة الدولة. المواطَنة والوطنية جملة من الحريات والحقوق المدنية، تقابلها جملة من المسؤوليات الالتزامات القانونية والواجبات الأخلاقية. فلا تعرَّف المواطنة والوطنية بالحريات والحقوق وحدها، ولا بالواجبات وحدها.

السياسات التي خبرناها في سوريا وممارستها الفظة واللاإنسانية واللاأخلاقية واللاقانونية لا تمت إلى معنى السياسة بأي صله، فهي أقرب إلى حرب مفتوحة على المجتمع (من أجل الغنيمة والعشيرة والعقيدة)، حسب تأويل الجابري(53). يجب نقد مقولة كلاوزفيتز: «الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى»، وتفنيدها. كما يجب نقد مقولة فوكو «السياسة امتداد للحرب بوسائل أخرى» وتفنيدها؛ الممارسات القهرية والعنصرية، التي تمارس في العالم، وتولد الضغائن وتثير النزاعات والحروب، لا تمت إلى السياسة بأي صلة، إذ لا تزيد على كونها إستراتيجيات وتدابير قائمة على الكيد والمكر.

هوامش:

(39). الذين والاتي ندخل معهم/ــن في علاقات تبادل وتواصل وتشارك يسهمون ويسهمن في تشكيل ذواتنا، بقدر ما نسهم في تشكيل ذات كل منهم/ــن؛ هذه العملية التبادلية هي التذاوت. والتذاوت بالتعريف هو أنسنة الذات، وتفتح ما فيها من عمومي.

(40). التماكل تركيب مزجي من التماثل والتشاكل.

(41). التحسن الذاتي المطرد كان، ولا يزال، يسير جنبًا إلى جنب مع مظاهر الاستتباع والاستعباد والاستعمار والاستغلال والقهر، فلا يمكن اختزال التاريخ في أحد هذين الجانبين المتناقضين تناقضًا جدليًا، يجعل كلً منهما حدًا للآخر وحدًا عليه، وينتج منهما، في كل مرحلة من مراحل التطور، تركيب جديد، يشتمل عليهما معًا في كلية عينية أو وحدة تناقضية. لذلك لم تكن المشاركة الحرة والمبدعة في إنتاج العالم متاحة على الدوام، وهذا مما جعل سير التاريخ وئيدًا ومضطربًا. للتأكد من ذلك يمكن مقارنة وتائر النمو والتقدم، أي وتائر التحسن الذاتي، بين مجتمعين مختلفين، وبين مرحلتين مختلفتين من تاريخ المجتمع المعني نفسه. على هذا النحو، يمكن أن ننشئ تاريخًا مقارنًا للتحسن الذاتي. مثل هذا التاريخ لا يمكن أن يكون إلا تاريخًا عامًا للنوع البشري، وفقًا لرؤية ترابطية.

(42). جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي، أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للنشر، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011 .

(43). يراجع خطاب بشار الأسد، بمناسبة فوزه في «الانتخابات الرئاسية» لعام 2021، على الرابط: https://www. youtube.com/watch?v=Aq-gs0hOzeI .

(44). لا أنظر بارتياح إلى ما يسمى فلسفة ما بعد الحداثة، ربما لأنني لا أطمئن إلى فكرة ما بعد الحداثة ذاتها، ولا أطمئن إلى محاولات النظر إلى المواطنة والوطنية من منظورها. فالمواطنة والوطنية، كما تتجليان في المجتمع المدني والدولة الديمقراطية هما من أبرز منجزات الحداثة. وما تنطوي عليه الوطنية من رواسب ماضيها، هو نفسه ما تنطوي عليه الحداثة من هذه الرواسب، التي تتولد منها الحروب والنزاعات والميول التدميرية والعنصرية والعدمية.

(45). يراجع، ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع المدني، ترجمة الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت، 2003 .

(46). راجع/ي، لودفيغ فويرباخ، أصل الدين، ترجمة أحمد عبد الحليم عطية، (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1991). وكارل ماركس، المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، ترجمة الياس مرقص، (دار الطليعة، بيروت، 1963).

(47). هذا ليس قدحًا ولا ذمًا، مع أنني أكره الجيوش وأدعو علنًا إلى تسريحها وإعادة تأهيل أفرادها اجتماعيًا وإنسانيًا، لأن الجيوش مدارس للتربية على التوحش. هذا ليس قدحًا بل تقرير لاحتفاء الإعلام السوري بانتصار الجيش على الشعب، وكان البوط هو عنوان الاحتفاء ورمزًا للمحتفى به. راجع/ي الرابط: https://cutt.us/bOd7

(48). كان اسبينوزا أول من قال من الفلاسفة بوحدة الفكر والامتداد، وحدة العقل والجسد، أو الروح والجسد: «إن موضع الفكرة التي تشكل العقل الإنساني هي الجسد، الذي هو حال خاص للامتداد وليس شيئًا آخر سوى ذلك»، وعلى هذا يمكن أن تتأسس وحدة المكان والزمان.

(49). عالجنا هذه المسألة بالتفصيل في كتابنا: «محاولة في الحرية»، لا يزال مخطوطًا.

(50). يمكن الحجر على حرية فرد وحرمانه من حريته وحقوقه المدنية بحكم قضائي عادل، كما يمكن مكافأة فرد قدم خدمة جليلة للمجتمع بمرسوم.

(51). العالم الأخلاقي هو المجتمع والدولة وعالم الأمم والدول والجماعة الإنسانية.

(52). لسان العرب، من الجذر «وطن»، باب الواو، فصل الطاء، وترتيب النون.

(53). محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 4، 2000 ، ص 101 وما بعدها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة الخامسة: المواطنة مبادرة وشعور بالمسؤولية

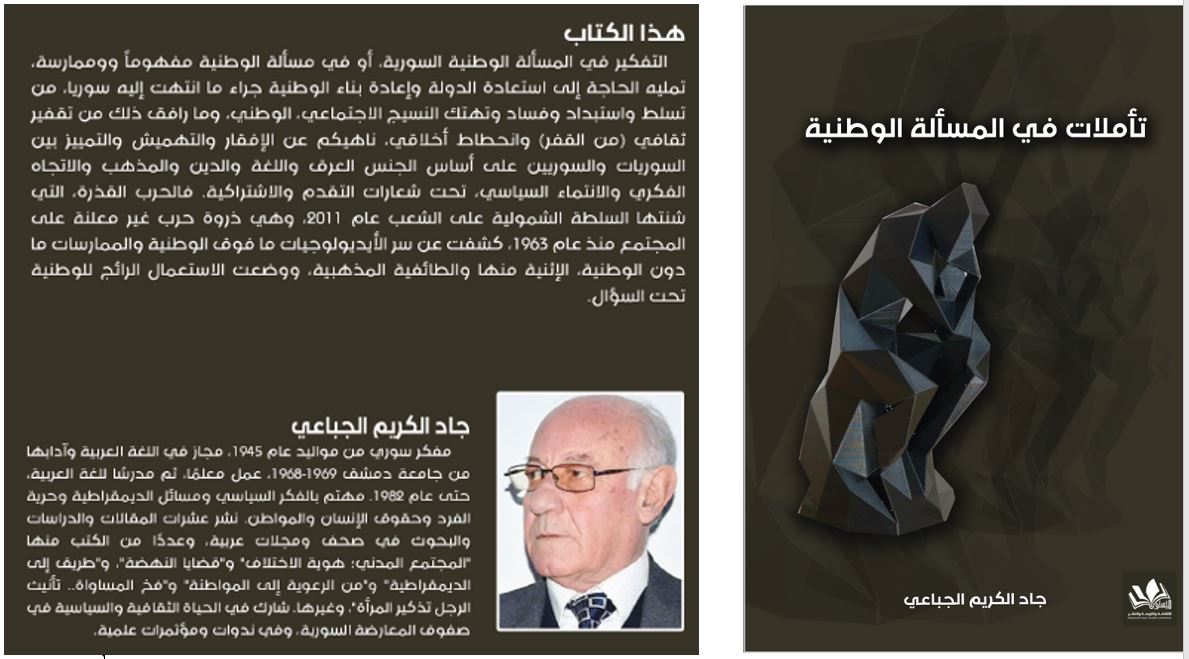

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.