( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة الثالثة: الانعتاق السياسي

الإلغاء الإيجابي الأول للملكية الخاصة يشبه الإلغاء الإيجابي الأول للدين. فإن فصل الدين عن الدولة والمدرسة هو إلغاء سياسي للدين، مثل الإلغاء السياسي للملكية الخاصة، التي تنمو وتزدهر في المجتمع المدني بفعل قوانينها الخاصة، وكذلك الدين(31). «الارتفاع السياسي للإنسان فوق الدين يشارك في كل مثالب الارتفاع السياسي وفي كل مزاياه». الدولة كدولة تحذف الملكية الخاصة، الإنسان يرسم سياسيًا إلغاء الملكية الخاصة، بمجرد أن يقرر أن الاقتراع والترشيح لم يعودا مرتبطين بالمقدار الضريبي (المخوِّل حق الانتخاب)، كما تقرر في العديد من ولايات أمريكا الشمالية. هاملتون يؤوِّل بشكل صحيح جدًا هذه الواقعة؛ من وجهة نظر السياسة: «الجمهور الكبير أحرز النصر على الملاكين والثروة المالية». أوليست الملكية الخاصة محذوفة فكريًا- مثاليًا حين من لا يملك شيئًا صار مشرِّعًا لمن يملك؟ المدار الضريبي هو الشكل السياسي الأخير للاعتراف بالملكية الخاصة. بيد أن الإعدام السياسي للملكية الخاصة ليس فقط لا يحذف الملكية الخاصة، بل هو يفترضها. الدولة تحذف على طريقتها امتيازات الولادة والمرتبة الاجتماعية والتعليم والعمل الخاص، برسمها أن الولادة والمرتبة الاجتماعية والتعليم والعمل الخاص هي فروق غير سياسية، حين بدون اعتبار لهذه الامتيازات تعلن أن كل فرد من الشعب يشاطر، بصفة متساوية، السيادة الشعبية، حين تعامل كل عناصر الحياة الشعبية الفعلية من وجهة نظر الدولة. ولكن هذا لا يغير كون الدولة تترك كلاً من الملكية الخاصة والتعليم والمهنة يفعل فعله، على طريقته، أي بوصفه ملكية خاصة وتعليمًا ومهنة، ويحقق طبيعته الخاصة. بعيدًا عن أن تحذف هذه الفروق الصنعية لا توجد بالأحرى إلا في افتراضاتها. تعي أنها دولة سياسية، ولا تحقق أو تقيم كليتها إلا بالتعارض مع هذه العناصر. «الدولة السياسية الكاملة هي، حسب جوهرها، حياة الإنسان النوعية، العامة، في معارضة حياته المادية. كل افتراضات هذه الحياة الأنانية تواصل بقاءها في المجتمع البورجوازي. حيثما الدولة السياسية وصلت إلى تفتحها الحقيقي، يعيش الإنسان، ليس فقط في الفكر، في الوعي، بل في الواقع، في الحياة، وجودًا مزدوجًا، سماويًا وأرضيًا، الوجود في الجماعة السياسية أو الاشتراك السياسي، حيث يعتبر نفسه كائنًا عامًا، والوجود في المجتمع المدني، حيث يشتغل كإنسان خاص، يرى في البشر الآخرين محض وسائل، يخفِّض ذاته إلى مرتبة وسيلة محضة، ويصير لعبة بيد قوى غريبة. الدولة السياسية هي، إزاء المجتمع المدني، روحانية، بقدر ما السماء روحانية إزاء الأرض؛ إنها تجاهه في نفس التعارض، تتغلب عليه بنفس الطريقة، التي بها يتغلب الدين على العالم الدنيوي. إنها مرغمة على الاعتراف به وإعادته وتركه يسيطر عليها. الإنسان في واقعه الأكثر مباشرية، في المجتمع المدني، كائن دنيوي، حيث هو والآخرون يعتبرونه فردًا واقعيًا، إنه ظاهرة غير صحيحة. في الدولة، بالعكس، حيث الإنسان يصلح ككائن نوعي- عام، إنه العضو الخيالي في سيادة خيالية، المجرد من الواقعية والفردية والممتلئ بعمومية غير واقعية»(32). الانعتاق السياسي، تقدم كبير، صحيح أنه ليس الشكل الأخير للانعتاق الإنساني، لكنه الشكل الأخير للانعتاق الإنساني في نظام العالم الراهن. لنتفاهم جيدًا: نحن نتحدث هنا عن الانعتاق الواقعي، عن الانعتاق العملي. الإنسان يتحرر سياسيًا من الدين، بإخراجه من الحق العام إلى الحق الخاص، (ومن الحقل العام إلى الحقل الخاص). الدين لا يعود هو روح الدولة، حيث الإنسان، ولو بشكل خاص ومحدود، في دائرة خصوصيته، يتصرف ككائن نوعي- عام، في اشتراك مع بشر آخرين. لقد صار (الدين) روح المجتمع البورجوازي، دائرة الأنانية، ميدان حرب الجميع على الجميع، لا يعود هو جوهر الاشتراك أو الجمعنة، بل جوهر التميز. لقد صار ما كان أصلاً: إنه يعبر عن انفصال الإنسان عن جماعته، عن نفسه، وعن البشر الآخرين، لا يعود سوى التأكيد المجرد للعبث الخاص(33).

الانعتاق السياسي، الذي تحدث عنه ماركس، وعدّه تقدمًا كبيرًا، كان ولا يزال يتجلى في حق الاقتراع العام، الذي صار الآلية الشرعية الوحيدة لإنتاج السلطة السياسية العامة والمظهر الأكثر وضوحًا للمواطنة المتساوية، وهذه الآلية ذاتها تشير إلى أن الشعب هو مصدر السلطة ومصدر شرعيتها الوحيد، وأن السلطة، سلطة القانون الوضعي الديمقراطي لم تعد مفارقة كليًا للمجتمع والفرد، لم تعد اغترابًا ناجزًا، كما في النظم الاستبدادية والشمولية. إذًا، يحيل الانعتاق السياسي على الديمقراطية الليبرالية، التي عدها ماركس للأسف الشكل الأخير للانعتاق السياسي «في نظام العالم الراهن»، في زمنه، مع أنها الشكل الأول والأساسي، بدليل نمو الديمقراطية بعد زمن ماركس نمواُ مطردًا. ما يعني أن هذا الحكم المستند إلى رؤية طبقية، لا يتسق مع الديالكتيك منهج ماركس المنفتح على الممكن، والذي يفترض أنه يقيم الحد على الحتمية(34). الديالكتيك ليس منطق الواقع، فقط، بل هو منطق الممكن أساسًا. إن كون الديالكتيك منطق الممكن هو معنى كونه منطق الواقع بالضبط، لأن الواقع ممكن على الدوام.

ليس من نافل القول أن نشير كل مرة إلى اقتران الملكية الخاصة بالهيمنة الذكورية وتملك النساء واستغلالهن واضطهادهن، وتأبيد هذه الهيمنة والتملك والاستغلال والاضطهاد في التسرِّي والحريم ومؤسسة الزواج، بصفتها نواة المنظومات الثقافية والأخلاقية، وأساس الطابع الثنوي أو المانوي لهذه المنظومات، وصيرورة عالم المُثل أو عالم القيم الأخلاقية نوعًا من «عالم موازٍ» يتحرك بعكس حركة العالم المعيش، عالم الحاجات والغايات، مع أنه انعكاس مرآتي أو مرآوي للعالم المعيش. فتكون العبرة دومًا في اتجاهات الأفراد والجماعات واتجاه حركة المجتمع المعني، إما نحو الأفق الإنساني، أفق المساواة والحرية والعدالة المشروط بحرية المرأة واستقلالها وتمكنها الكياني، وإما إلى أسوأ ما في تاريخ النوع.

اقتران الملكية الخاصة بالهيمنة على النساء وتملكهن، بل اقتنائهن، (بدلالة إمكان تعدد الزوجات وتعدد العشيقات والخليلات، وإباحة هذا التعدد للذكور فقط، بغض النظر عن اختلاف الميول الجنسية، لدى الرجال والنساء) واستغلالهن واضطهادهن، هو ما أنتج «الإنسان المبتور» و«المجتمع المبتور»، وجعل التاريخ البشري، وهو ظل الإنسان على الأرض، يحجل على رجل واحدة، ويرى بعين واحدة، ويسمع بأذن واحدة، وجعل العالم عالمين: عالم الرجال وعالم الحريم، عالم المركز وعالم المحيط، أو عالم المتن وعالم الهامش. ولا نزال مسحورين بـ«متن الأمة» و«صلب الأمة»، الذي لا مكان فيه للنساء والفقراء والمحرومين والمنبوذين، من «الملونين والملونات»، قل من «السود» جنسيًا (أعني ذوي الميول الجنسية المثلية) وإثنيًا (=عرقيًا) ودينيًا ومذهبيًا، وطبقيا وصحيًا، (أعني المرضى والمعوقين والمعوقات).

الافتراض الأولي، الذي حاولنا إلقاء الضوء على بعض جوانبه يموضع المواطنة والوطن والوطنية في عملية/ عمليات تذويت الطبيعة، وصيرورة الطبيعة المذوَّتة شيئًا فشيئًا، وحينًا بعد حين، طبيعة إنسانية، والطبيعة الإنسانية طبيعة مذوّتة، وما يعترض هذه العملية/ العمليات التاريخية من عقبات، وما يعتورها من نقص، وما يشوبها من عيوب، تنبع كلها من نقص المعرفة الملازم، وعيوب الإدراك والتفكير والتمثل والتقدير والعمل، عيوب الوعي والممارسة.

نريد في نهاية هذه الفقرة أن نشير إلى أن ما نضعه في الوطن من ذواتنا، في ظل نظام بطركي مستبد أو تسلطي، كنظام البعث، تسيطر عليه قوة غاشمة، وتحتكره، فيتحول إلى قوة مفارقة وغريبة ومعادية، تسيطر علينا، وتتحكم في تفاصيل حياتنا، فيصير اغترابنا مضعفًا، أضعافًا، ولا يتبقى لنا من الوطن سوى علمه ونشيده وترابه (المقدس)، المجبول بالعرق والدم، ما يعني أن النظم البطركية المستبدة، والنظم التسلطية، نظم رعوية، تتناقض مع المواطنة والوطنية على طول الخط. ومن ثم، إن الانعتاق السياسي، الذي قبسناه من كارل ماركس هو شرط إمكان المواطنة وشرط إمكان الوطنية. وقد أشرنا إلى أن ملكية «رأسمالية المحاسيب» للثروة ووسائل الإنتاج وقوة عمل المجتمع ليست الملكية التي يقوم عليها الاجتماع المدني، بل إنها مما يهدر المواطنة والوطنية ويبدد الوطن وإنسانية الإنسان.

نقد الذات الواجب، هنا، هو نقد الرهان في السياسة على ما ليس سياسيًا، أي على علاقات القوة الطبيعية، كقوة الشوكة والقوة العسكرية على وجه الخصوص، ونقد الرهان في الثقافة على ما ليس مدنيًا وإنسانيًا، أي على الوعي القومي أو دور الدين أو على الحزب العقائدي، إما بسبب الجهل، وإما لدواعي «كسب الجماهير»، أي بدواعي الانتهازية المسماة براغماتية، والبراغماتية بريئة منها. البراغماتية، أو النزعة العملية، تعني أولوية العمل والممارسة، وموضوعية النتائج التي يتمخضان عنها، بصرف النظر عن أحكام القيمة على هذه النتائج، وتعني الانطلاق من التجارب الإنسانية المختلفة المعيشة، هنا- الآن، أو هناك ومراعاة اختلافها، ومراجعة القيم الأخلاقية على هذه التجارب ونتائجها. البراغماتية تقول بأولوية المجتمع على الفرد، وتعلي من شأن المنفعة العامة والابتكار والإبداع، في سبيل تحسين نوعية الحياة الاجتماعية وتحسين شروطها، وتعد الجدوى والمنفعة والإنجاز والإتقان من أهم معاييرها ومصادر قيمها.

الانتماء الجذري والتحديدات الذاتية:

الانتماء لغةً من النماء، أي الزيادة على كل شيء والكثرة من كل شيء، وهو مصدر الفعل انتمى ينتمي، يدل على الانتساب: «نَمَيْتُه إلى أَبيه نَمْيًا ونُمِيًّا وأَنْمَيْتُه: عَزَوته ونسبته. وانْتَمَى هو إليه: انتسب. وفلان يَنْمِي إلى حسَبٍ، ويَنْتمِي إليه: يرتفع إليه (لسان العرب)». تتعدد الدلالات السياقية للانتماء، والدلالة الرئيسة في البحث هي الاشتراك، لا المشاركة، والاشتراك يمنح المشترك مكانة تحددها قوته أو ثروته أو نسبه وحسبه أو أعماله… إلخ، فالانتماء، في اللغة والثقافة، هو انتماء قليل إلى كثير أو أقل إلى أكثر، وأصغر إلى أكبر، وانتماء الأدنى مكانةً إلى الأعلى مكانةً، لا العكس، كانتماء الفرد إلى النوع والجزء إلى الكل والخاص إلى العام. الانتماء، على الصعيد الاجتماعي، يرفع من شأن المنتمي، ويمنحه، في المجتمع التقليدي اعترافًا مشروطًا ومكانة، لا تحظى بهما المرأة، إلا بصفتها زوجة وأمًا أو ابنة وأختًا، محددةً ومعرفةً بغير شخصها (زوجة فلان وأم فلان، بنت فلان وأخت فلان).

إذًا، تدور معاني الانتماء على محورين: طبيعي (نماء الكائنات الحية وزيادتها)، واجتماعي، بدلالات مختلفة، أهمها العزو أو النسبة والانتساب. وهذا الأخير مما يعيّن مكانة الفرد ويمنحه قوة من قوة من ينتمي إليهم، ويشترك معهم في أصل عريق أو عقيدة قويمة، كالانتساب إلى آل البيت، أو إلى عدنان وقحطان، أو إلى أسرة حاكمة أو أسرة ذات سلطة معنوية، دينية على وجه الخصوص، فالانتماء، بهذا المعنى، هو ترجمة اجتماعية- ثقافية لما هو طبيعي، واشتراك في رأس المال الاجتماعي والرمزي، الذي تتوفر عليه الجماعة المعنية، والذي يتأتى في الجماعات الطبيعية وشبه الطبيعية من قوة الشوكة، ولا سيما الشجاعة والكرم، وقوة العدد وقوة المال، أو من شرف النسب والمزايا الحميدة. الإطار، الذي يُنتج فيه رأس المال الاجتماعي، في الجماعات والمجتمعات التقليدية، هو العصبية؛ فلا يتشكل رأس مال اجتماعي وطني إلا بانحلال العصبيات، وتغيُّر القيم ونماذج التفكير.

انحلال العصبيات وتغير القيم يعنيان أن الفرد الحر/ة المستقل/ة المنتج/ة يصير هو وهي أساس الأسرة النووية، وتصير الأسرة النووية أساس المجتمع المدني، أو خليته الأولى، بدلً من العائلة الممتدة والعشيرة. بل يمكن القول إن الفرد الحر المستقل المنتج هو أساس المجتمع المدني، تتحدد مكانته/ـا في المجتمع بالمعرفة والثقافة والعمل والخبرة والمهارة والاستقامة، أي بما ينتجه وتنتجه، على الصعيدين المادي والروحي، وما يقدمه من خير لمجتمعه الصغير والمجتمع الكلي، فتحل المزايا والمناقب الشخصية محل قوة الشوكة وقوة السلطة، وتصير الثقة والتعاون والشبكات والشعور بالمسؤولية أساس رأس المال الاجتماعي الفردي والوطني.

للانتماء، في موضوعنا، بعدان متعارضان ومتجادلان: بعد موضوعي، كانتماء الفرد إلى النوع، والجزء إلى الكل، والخاص إلى العام وانتماء سفينتنا الفضائية (الأرض) إلى المنظومة الشمسية… إلخ. لهذا الانتماء طابع الكلية والعموم والتجريد والشمول، ولا يفترض الوعي والإرادة إلا لدى كائن لا نهائي ماهيته هي عين وجوده، يمتاز بالقدرة على الخلق والإبداع والابتكار، ويتوفر على إمكانية إدراك ذاته وإدراك العالم، وإمكانية تحسين ذاته وتحسين العالم، وتغيير أشكال الطبيعة. ويمتاز من الكائنات الحية، بصورة خاصة، باختلاف حياته الخاصة (الفردية والشخصية) عن حياته النوعية، وحياته الداخلية عن حياته الخارجية. هذا الامتياز النوعي الأخير، يجعل وعي الفرد بذاته مشروطًا بوجود فرد آخر وأخرى، وأفراد آخرين وأخريات، أي بوجود جماعة ومجتمع، وعلاقات متبادلة هي الترجمة الواقعية لعلاقة الفرد بالنوع، ما يعني أن وعي الفرد بذاته هو نفسه وعيُه الاجتماعي- الإنساني. ومن البدهي أن انتماء الفرد إلى النوع هو نفسه انتماء الفرد إلى الجنس (ذكورة/ أنوثة). لعل لحظة الافتراق النوعي بين الإنسان والحيوان هي لحظة ابتكار اللغة بصفتها شرط الاجتماع البشري ونشوء الحياة الاجتماعية. الانتماء إلى النوع- الجنس، بتوسط الأسرة النووية أولاً، ثم بتوسط الآخر المختلف- الأخرى المختلفة (بالمفرد الجمع) ثانيًا هو ما نسميه الانتماء الجذري أو الهوية الجذرية، التي لا تقبل أي نوع من أنواع التفاضل. أما سائر الانتماءات الأخرى فهي انتماءات فرعية طارئة وعابرة، لأنها من قبيل التحديد الذاتي القابل للتغير والتبدل.

إذًا، الانتماء الجذري، الذي سيتكرر وروده، هو التحديدُ الموضوعي، الأنطولوجي، للكائن البشري، الذي تعبر عنه الجملة الاسمية: سقراط إنسان، وهيباتيا إنسان، وهو الانتماء الأولي والنهائي، الذي تبنى عليه سائر الانتماءات الأخرى بصفتها تحديدات ذاتية، يفترض ألا تتناقض مع الأساس الذي تبنى عليه. وهذا معنى وصفه بالانتماء الجذري.

فإذ تتموضع المواطنة والوطنية ويتموضع الوطن في عملية تذويت الطبيعة وأنسنة الذات، على النحو المبين في حديثنا عن الاغتراب، يغدو الانتماء إلى عائلة ممتدة أو عشيرة أو قبيلة أو عقيدة دينية، منتَجًا من جملة منتَجات ثانوية مشروطة وعارضة وعابرة، بخلاف الانتماء إلى النوع البشري، بتوسط الآخر والأخرى، أي بتوسط الآخرية. هذا الانتماء إلى النوع- الجنس ليس من قبيل الانتماء إلى «أصل»، بل هو من قبيل وعي الكينونة، إذ الأصل ضارب في القدم، ويرجع إلى نشوء الحياة على كوكب الأرض، وليس من قبيل الانتماء إلى «عرق» لأن العرق (الإثنوس) مفهوم ثقافي وخرافة اجتماعية، ذات محتوى عنصري، ليس لها أي أساس موضوعي يتعلق بالجينات أو بعلم الأحياء أو بعلم الوراثة، وهي، أي الخرافة الاجتماعية مبنية على افتراض الاختلاف المطلق، بين الأعراق المزعومة، وبين الذكور والإناث من كل عرق، ومن ثم، بين الرجال والنساء. وقد تأسست على هذين المفهوم الثقافي والخرافة الاجتماعية أنظمة من عدم المساواة، وقد ترسخت حولهما الفكرة الدامغة بأن الاختلافات العرقية وأوجه التفاوت وعدم المساواة ترجع إلى أسبابٍ بيولوجية وطبيعية. هذه المفاهيم يتردَّد صداها اليوم، بيد أنه بات من الواضح أنها مفاهيم يُمكن دحضها، وتستند ببساطة إلى علمٍ زائف.

تعرض لنا العنصرية على المختلفين والمختلفات، حيثما وجدت العنصرية، وفي أي مجال من مجالات الحياة، أشكالً مختلفة من الوعي الزائف، أو الوعي الشقي، وتعين، أكثر من أي معيار آخر، درجة نمو المجتمع المدني، ونمو الدولة، ونمو الديمقراطية ونمو الروح الإنساني. وتعين، على الصعيد الأخلاقي، مدى مسؤولية الأفراد عن إنسانيتهم ومدى مسؤولية الجماعات والمجتمعات والدول عن إنسانيتها وعن الإنسانية، إذ يفترض أن كل واحدة منها «إنسان مموضع». مسؤولية الفرد عن إنسانيته تعني بالتحديد ميله إلى فعل الخير لأنه خير، والدفاع عن الحق لأنه حق، وحب الجمال لذاته، والدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة على الدوام، لأنها خير ما يجدر الدفاع عنه، والتضامن مع المظلومين والمفقرين والمهمشين والمهانين.

غير أن للانتماء الجذري، الموضوعي، جانبًا آخر هو الانتماء إلى مكان- زمان، هو شكل الوجود الإنساني المتحرك (الحي) وشكل حركته (الحياة)، شكل الفاعلية- الانفعالية والنشاط والعمل والنمو والإنتاج والتبادل والتداول، وكل ما يمكن أن يجعل من المكان- الزمان وطنًا. هذا البعد الأنطولوجي، الموضوعي- الذاتي، هذه المرة، هو ما عبرنا عنه بعملية تذويت الطبيعة وأنسنة الذات، ما يجعل الوطن علاقة بالمكان- الزمان وعلاقات اجتماعية- إنسانية، هي علاقة موضوعية- ذاتية، لأن الموضوعي هو ما يؤسس الذاتي.

فإن ابتكار الوطن وإعادة ابتكاره، كل يوم، لا يخرج عن إطار هذه العملية، عملية تذويت الطبيعة وأنسنة الذات، التي هي بالضبط موضوع الأنتربولوجيا، (علم الإنسان)، والتي تفسر لنا معنى الاغتراب، ومعنى كون الدين أنتربولوجيا مقلوبة، بتعبير فويرباخ. عملية أو سيرورة ابتكار الوطن هي ذاتها سيرورة المواطنة المفتوحة على الممكن، أي سيرورة تحول الأفراد من مجرد كائنات طبيعية إلى كائنات اجتماعية، ثم إلى كائنات سياسية وقانونية وأخلاقية، إلى مواطنات ومواطنين، تتعين وطنيتهم/ــن في علاقاتهم/ــن المتبادلة، وعلاقة كل منهم/ــن بالمجتمع والدولة. يلاحظ أن هذه السيرورة، هي سيرورة تجريد متتالية، سيرورة تجريد الأفراد من تحديداتهم/ــن الذاتية، العائلية والعشائرية والإثنية والدينية والمذهبية… إلخ، ومن تحديداتهم الجنسية: إناث ذكور، ومن تحديداتهم/ــن الاجتماعية: رجال أو نساء أغنياء أو فقراء مالكين أو غير مالكين فلاحين أو صنَّاع أو تجار أطباء أو مهندسين… إلخ، وتجريدهم/ــن من محمولاتهم/ــن الثقافية واتجاهاتهم الفكرية والسياسية: اشتراكيين أو ليبراليين جمهوريين أو ملكيين، يساريين أو يمينيين موالين أو معارضين… إلخ، تبلغ هذه السيرورة ذروتها في المواطن والمواطنة. لذلك يقال إن مفهوم المواطن/ـة مفهوم عام ومجرد، هو من طبيعة الدولة الحديثة ذاتها، من طبيعة الدولة العلمانية- الديمقراطية، مفهوميًا وواقعيًا. من دون هذا التجريد لا تكون المساواة في الحريات الأساسية والحقوق المدنية ممكنة؛ لأن أي اختلاف ينفي المساواة مهما كان طفيفًا.

والدولة نفسها، لا تكون دولة سياسية، تستطيع أن تساوي بين جميع مواطناتها ومواطنيها، وبين الرجال والنساء، إذا لم تكن تجريدًا كليًا للمجتمع المدني، ولكل فرد من أفراده. الدولة العلمانية هي الدولة التي لا تقوم على أي افتراض غير سياسي، ديني أو مذهبي أو إثني أو ايديولوجي. ولا تقوم على أي مبدأ أيديولوجي، غير سياسي، هذا هو المغزى الأعمق لعلمانية الدولة، التي لا تختزل في حيادها الإيجابي إزاء عقائد رعاياها ومذاهبهم. يبدو أن فكرة التجريد تجعل إدراك الدولة عسيرًا، بعد أن استقرت صورة الدولة في الوعي الجمعي قرونًا طويلة على أنها الملك أو السلطان وحاشيته وجباته وعساكره وشرطته وعسسه، في حين كان القضاء أقرب إلى السلطة الناعمة ومتصلً بالقضاء العشائري، بما هو شكل مؤسسي من أشكال «الدين الشعبي» الذي يلتبس فيه مصدرا الأخلاق الاجتماعي والديني، ويمتزجان، على نحو يصعب معه إرجاع الأحكام إلى أي منهما وحده، أو يمتزجان بالشرائع الدينية.

الدولة التي يحدد دستورها دينًا للدولة أو لرئيسها، كما هي الحال في الدساتير السورية، لا تستطيع أن تساوي بين مواطنيها ومواطناتها، إذ تحرم غير المسلمين وتحرم النساء من حق تسلم منصب رئاسة الدولة، أي إنها تمنح المسلمين امتيازًا خاصًا. وكذلك الدستور الذي يحدد للدولة هوية إثنية، عربية، على سبيل المثال. والدولة، التي يعتبر دستورها الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسًا من مصادر التشريع تجد نفسها مضطرة إلى تخصيص قوانين خاصة بغير المسلمين المعنيين في الدستور، فيكون في الدولة أكثر من قانون، أي تكون الدولة أكثر من دولة واحدة، سواء من حيث موقفها من مواطنيها ومواطناتها أو من حيث مواقف مواطنيها ومواطناتها منها. فإذ تتعامل الدولة مع مواطناتها ومواطنيها بصفاتهم الدينية والمذهبية، لا يستطيع هؤلاء أن ينظروا إليها إلا بصفتها الدينية- المذهبية (في سوريا، على سبيل المثال، كان المسلمون السنة، بصفتهم أكثرية السكان، ينظرون إلى الدولة على أنها دولتهم، رئيسها مسلم(35)، والفقه الإسلامي مصدر رئيس من مصادر التشريع، أما غير المسلمين السنة، فلا يرون فيها سوى دولة المسلمين السنة). ومن جانب آخر، إن هذا الدستور يمنح المؤسسات الدينية و«رجال الدين» سلطات موازية لسلطة الدولة ومساوية لها(36)، إن لم تكن أقوى منها، لا سيما حين يكون العرف والشرع أقوى من القانون.

الاعتراض على دين الدولة أو دين رئيسها أو على هويتها الإثنية أو على اعتبار الفقه مصدرًا من مصادر التشريع، هو اعتراض على عدم المساواة، وعدم الحرية، وعدم تكافؤ الفرص وتساوي الشروط، وعدم العدالة، لا في توزيع الثروة وعوامل الإنتاج فقط، بل في توزيع السلطة والخيرات الاجتماعية؛ أي هو اعتراض على عدم المواطنة المتساوية وعدم الوطنية. وإلى ذلك، إن في قاع دين الدولة ودين رئيسها وهويتها الإثنية، يكمن مبدأ الغلبة والمغلوبية، تحت مفهومي الأكثرية والأقليات، وديمقراطية صندوق الاقتراع. الغلبة والمغلوبية كلتاهما تولدان الضغينة والكراهية بالتساوي، وتقرنان الحق بالقوة الطبيعية، «قوة الشوكة».

اقترحنا موضعة الوطنية في سيرورة تذويت الطبيعة وأنسنة الذات، أو سيرورة التحسن الذاتي وتحسين العالم، ووصفنا هذه السيرورة بعملية تجريد متتالية وصاعدة نحو المواطنة المتساوية ودولة المواطنة المتساوية، الدولة العلمانية- الديمقراطية، وميزنا الانتماء الموضوعي من التحديدات الذاتية، فصار بوسعنا أن نقترح تعريفًا للوطن يرقى به من مجرد مكان أو امتداد فيزيقي أو أرض مقدسة، أسمى من الإنسان وأهم منه وأولى منه بالعناية والرعاية، ومن كونه مثوى الآباء والأجداد (ومقبرة الأبناء والأحفاد) ومهبط الوحي ومهد الديانات والحضارات المجدولة عليها والمشْربة بسمومها، أعني سموم الديانات، إلى كونه شكل وجودنا الاجتماعي- الاقتصادي والثقافي والسياسي والأخلاقي الراهن، في المكان- الزمان الراهن، أي الحاضر والممكن. بقول آخر، الوطن، في مقاربتنا، هو الإطار المكاني- الزماني للسيرورة / السيرورات الآنفة الذكر، لا ينفصل عنها، ولا تنفصل عنه. لأن الوطن من اختراعنا نحن أو من ابتكارنا نحن فهو على صورتنا ومثالنا، يكون مثلما نكون، ونكون مثلما يكون بعيدًا عن رغوة الكلام. ومن ثم إن الانتماء إلى الوطن يرقى إلى مستوى الانتماء الموضوعي، الأنطولوجي، بحكم علاقة الإنسان بالمكان- الزمان، وبقدر ما يدل مفهوم الوطن على العمومية، أي بقدر ما يكون وطنًا لجميع مواطناته ومواطنيه بالتساوي، والعمومية هنا معادل للإنسانية، لأنها تستمد دلالاتها من ماهية المواطنات والمواطنين، أعني الإنسانية أو الحرية ولا فرق.

في ضوء هذا التعريف المقترح، يمكن القول إن سوريا، منذ عام 1970، لم تكن وطنا لغير «الأسد »(37) ومن يوالونه ولاء فعليًا، ومن يناصرونه، ويدافعون عنه، طوعًا واختيارًا، من موقع الشراكة في المغانم. لقد كانت سوريا، في أحسن الأحوال، مكان إقامةٍ مشروطةٍ بالولاء للسلطة، أو بعدم معارضتها جهرًا وعلنًا، وإلا فهي معتقلات وسجون ومقابر، ومنفى داخلي، بالمعنى الحرفي للمنفى، ومُغتَرَب داخلي، بالمعنى الحرفي للغربة. ويخشى أنها لن تكون غير ذلك في الأفق المنظور، إذ ليس لدى «الشعب السوري»، اليوم، ما يُراهَن عليه سوى الممكن.

إذًا، يندرج الانتماء إلى الوطن في مدرج الانتماء الموضوعي، أو الجذري، الذي لا يمكن حذفه، ولا تكون كينونة اجتماعية إلا به؛ بخلاف سائر الانتماءات الفرعية أو التحديدات الذاتية، التي تطرأ في خلال سيرورة الانتقال من الحالة الطبيعية الخالصة إلى الحالة المدنية، التي تمنح هذه الانتماءات دلالات جديدة، تدرجها في سيرورة الاندماج الاجتماعي، وسيرورة التحسن الذاتي وتحسين العالم باطراد، إذ لا تقتضي الحالة المدنية تخلي الأفراد عن انتماءاتهم الإثنية ولغاتهم وثقافاتهم وعقائدهم الدينية، ولكنها تقتضي ألا تنتج من هذه الانتماءات والعقائد نتائج سياسية، وألا تتعارض مع الانتماءات الموضوعية. قد تكون الحدود الجيوسياسية للوطن ثابتة نسبيًا، لكن الوطن ليس كذلك، فهو وطن ممكن على الدوام. هذا الإمكان المفتوح يذهب على طول الخط ضد المكان المقدس وأزمنة البدايات المقدسة، ويذهب على طول الخط ضد القداسة، وضد الحنين (النوستالجيا). الانتماءات الفرعية هي انتماءات طارئة وعابرة، ولا تعدو كونها تحديدات ذاتية استنادًا إلى مرجع ثابت، وهي على نوعين أيضًا انتماءات ما قبل مدنية، كالانتماء إلى عشيرة أو قوم أو دين أو مذهب، وانتماءات مدنية كالانتماء إلى نقابة أو جمعية أو نادٍ أو حزب سياسي أو مدرسة فكرية… إلخ.

ولما كان كل فرق هو حد، يعين تعارضًا قد يرقى إلى جدل، إلى ديالكتيك، فإن نوعي الانتماء: الموضوعي والذاتي متعارضان تعارضاتٍ، قد يرقى كل منها إلى جدل، أي إلى تواصل وتذاوت محمولين على التبادل، وقد يؤول إلى تنافٍ أو تعادم، أي إلى نرجسية وتفاصل. ما يجعل الفرق بين هذين النوعين يرقى إلى جدل أو يؤول إلى تنافٍ أمران هما: طبيعة النظام الاجتماعي ونمط التفكير، على ما بينهما من تلازم وتشارط. في المجتمعات التي تعاني من اختلالات بنيانية ونقص في الاندماج الاجتماعي وتعثر بناء دولة وطنية حديثة، تحمل إمكانات التحول الديمقراطي، تكون الانتماءات الفرعية، على الأغلب والأعم، معاكسة للانتماء إلى الجماعة الإنسانية ومعاكسة للانتماء الوطني، بل نافية لهما. لنفكر في القومية العنصرية والدين، والأحزاب العقائدية، القومية والإسلامية والاشتراكية والأحزاب الطائفية وميليشياتها المسلحة، في سوريا، ولبنان والعراق واليمن وليبيا والجزائر والسودان وغيرها وما جرته وتجره على بلدانها من خراب، وما ارتكبته وترتكبه من جرائم بحق المختلفين والمخالفين.

لقد بين علم الجينوم الأحدث أن كل فرد يحمل تاريخه الفردي المختلف قليلاً أو كثيرًا عن تواريخ الآخرين والأخريات حتى ممن يعدون «بني جلدته/ـا» وبنات جلدتها، أو بني قومه/ـا وبنات قومها؛ فإن لون البشرة شيء وخرافة العرق (الإثنوس) شيء آخر، واختلاف اللغات والثقافات لا يعني وجود أعراق مختلفة، أو إثنيات مختلفة، إلا في الوعي الهووي الذي يغذي الميول العنصرية. اللغة ولون البشرة من المعطيات البيئية، )الإيكولوجية(، بالمعنى الواسع لمفهوم البيئة (إيكوس)، الذي يشمل البنى الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية، علاوة على البيئة الطبيعية ومواردها (السهول والجبال والأنهار والبحار والسواحل والغابات… إلخ). ومناخها.

لعل خرافة العرق هي التي أسست خرافة القومية العنصرية المبنية على العرق المميز، واللغة المقدسة، والتاريخ التصوري المجيد، وأسست خرافة الخط النسلي الأبوي، الذي يمتد إلى آدم، في الأسطورة التوراتية، ولدى غير قليل من المؤرخين. الانتماء الإثني، كالانتماء الديني أو المذهبي، هو انتماء إلى أسطورة. وحين يُنظر إلى الأسطورة ويُنظر فيها، كما يُنظر إلى التاريخ، وكما يُنظر فيه، تتحول الأسطورة إلى وهم، يسري في التاريخ، ويتسرب إلى بنى المجتمع ونماذج التفكير، وتحمله الثقافة من جيل إلى جيل ومن قطر إلى قطر؛ فمما يؤسف له أن جامعات ومراكز بحوث لا تزال تستعمل مصطلحات عرقية أسطورية المنشأ، من دون الإحالة على من كانت لديهم سلطة التسمية والتصنيف العرقي، أو على الشروط التاريخية، التي استدعت التصنيف.

وعلى الرغم من أن العرق اختراعٌ بشري، فإن فكرة العرق كانت (ولا تزال) قوية ومؤثِّرة في الحياة الاجتماعية والسياسية، هنا وهناك؛ لأن الاعتقاد بوجود أعراقٍ مُنفصلة وغير متساوية، كوجود طبقات اجتماعية مختلفة اختلافات نوعية مطلقة، كما في تصنيف أفلاطون، وغير متساوية، كان بمنزلة التبرير الأدبي والأخلاقي الوحيد للممارسات اللاإنسانية للفاتحين والمستعمرين. وسوف نشير إلى موقف ساطع الحصري، أبرز منظري القومية العربية من هذه المسألة، وهو موقف جدير بالاهتمام، من حيث الرهان على ما هو غير إنساني في الثقافة، وعلى ما هو غير سياسي، في السياسة.

إن تأثير هذا الوهم في مختلف مجالات الحياة ناجم بصورة أساسية عن نظم اجتماعية ونماذج في التفكير تجوهر الاختلافات بين الأفراد والجماعات وبين النساء والرجال وتعتبرها اختلافات مطلقة، تنفي التشابه في الخصائص الإنسانية، وتنفي التماثل في الماهية الإنسانية، التي قوامها الحرية، فتنفي، من ثم، إمكان المساواة بين الأفراد والجماعات في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق، إذ لا تتأسس المساواة النسبية إلا على التشابه في الخصائص الإنسانية والتماثل في الماهية الإنسانية. فإن تغيُّر النظم الاجتماعية ونماذج التفكير من شأنه أن يفتح إمكانات الحد من تأثير الأوهام العرقية و«شعب الله المختار» و «خير أمة أخرجت للناس»، وما في حكمها، ويمهد الطريق لاستئصال العنصرية من جذورها، في المستقبل.

لا ندري إلى أي حد نكون موضوعيين ومنطقيين ومنسجمين مع أنفسنا حين نتحدث عن «العرب» و «الأمة العربية» و «القومية العربية»، بدلالات تتعدى اللغة الفصحى والثقافة المكتوبة والأيديولوجية القومية إلى السلالة النسلية وإلى العصبية ذات المضمون العنصري. يجب أن نقول على طريقة تولستوي: إذا كنا نعتز بجدنا عدنان أو قحطان علينا ألا ننسى جدنا الأول، القرد. العرب مفهوم ثقافي، ليس غير، كان كذلك في الماضي ولا يزال كذلك. والعروبة فضاء ثقافي مشترك بين الناطقين والناطقات بالعربية، في أي مكان. وحين نتحدث عن الفكرة القومية العربية، علينا ألا ننسى حاضنتها العثمانية، أي كونها رد فعل على ما سمي «الاستبداد العثماني»، والعنصرية الطورانية، وألا ننسى مصادرها الغربية ومثالها التاريخي، الأموي، على وجه الخصوص. مع أن ما يسمى «العصر الأموي» كان عصر ازدهار العصبيات القبَلية والعشائرية.

تمتاز علاقة الفرد بالنوع، وعلاقته/ـا بالوطن بأنها علاقة موسَّطة بآخرين وأخريات، من جانب، وموسَّطة بالمعرفة- العمل من جانب آخر، أي إنها لا تتحقق إلا بالتبادل والتواصل والتذاوت والتعاون والتشارك، ولا يمكن أن تكون على غير هذا الوجه؛ إنها، في هذا، مثل علاقة الفرد بالعالم أو علاقة الذات بالموضوع، لا تكون إلا علاقة موسَّطة بالمعرفة- العمل، وهذا هو معنى جذريتها، ومعنى كونها شرطًا وجوديًا للكينونة، وشرطًا لنموها. شكل التوسط الأولي بين الفرد والنوع هو الأسرة النووية، بصفتها المؤسسة الطبيعية الوحيدة، التي ينتمي إليها الأفراد انتماء ضروريًا. وللضرورة هنا معنى مختلف عن معناها الشائع والمتداول، الذي يؤول إلى الحتمية. الضرورة هي تعيُّن الحرية، وكل تعين هو سلب (اسبينوزا). ومن المؤكد أن هذا الانتماء سيظل قائمًا ما دامت الأسرة النووية موجودة. الانتماء الأولي أو الطبيعي، الانتماء الجذري، الدائم، إلى الأسرة هو انتماء إلى النوع البشري، بطبيعة الحال، لأن النوع يتجلى في جميع أفراده بالتساوي، وليس له من وجود فعلي سوى هذا التجلي، الذي يؤسس المساواة، في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق. ولما كان النوع هو وحدة الأنوثة والذكورة، فإن الانتماء الجنسي أو الهوية الجنسية، لا ينفصل ولا تنفصل عن الانتماء الجذري إلى النوع. الأنوثة والذكورة وجهان متلازمان في جميع الكائنات الحية ثنائية الجنس، أيًا كانت طريقة تكاثرها، ويبدو هذا واضحًا في البنية المورفولوجية للكائن البشري خاصة، باستثناء الجهاز التناسلي، الذي استندت إليه جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من جانب آخر، إن الانتماء إلى أسرة نووية هو انتماء إلى لغةٍ أمٍّ، ولغةِ أمٍّ، و/ أو لغة أب، وثقافةٍ أمٍّ، أو ثقافة أب، بحكم الصلة الضرورية والدائمة بين اللغة والثقافة، بصفتهما النوعية العامة، هنالك لغة- ثقافة قبل أن تكون هنالك لغة- ثقافة عربية أو عبرية أو فارسية أو يونانية أو إنكليزية أو فرنسية… إلخ، لا نعرف ما هي. أما الانتماء إلى عائلة ممتدة أو عشيرة أو قبيلة أو عقيدة دينية، ومن ثم إلى جماعة إثنية، فهو انتماء طارئ وعابر، بدليل إمكان تحلل العائلات الممتدة والعشائر والقبائل والإثنيات والعقائد الدينية. إذًا، الانتماء إلى الأسرة وما يتصل بها، من انتماء إلى النوع والجنس واللغة- الثقافة هو انتماء جذري من إنتاج الطبيعة ومعاد إنتاجه اجتماعيًا، ويلبي حاجات حيوية.

من مفارقات التاريخ البشري أن الثقافة، بمعناها الواسع، هي الوسط الذي تنشأ فيه الانتماءات الفرعية، أي التحديدات الذاتية، (الهويات الحصرية)، وهي في الوقت نفسه شرط لازم لتجاوز هذه الانتماءات- الهويات والمضي منها إلى الانتماءات الجذرية المشار إليها مرفوعةً إلى ممكناتها الأخلاقية، بعد أن تكون الثقافة نفسها قد اغتنت بالتجارب الإنسانية حلوها ومرها. لذلك ننظر إلى الهويات على أنها منتجات ثقافية للاستهلاك النهائي، كاستهلاك الألبسة والأغذية، موسومة بشروط ميلادها ومحدودة بها، أي إنها انتماءات عقيمة.

في مقابل هذا الانتماء إلى مؤسسة طبيعية، وما يتصل بها من نوع وجنس ولغة-ثقافة، ثمة انتماء مقابل إلى مؤسسة صنعية من إنتاج البشر أنفسهم، لا من إنتاج الطبيعة، أعني الانتماء إلى مجتمع ودولة، وهو انتماء جذري ودائم بدوام المجتمع والدولة. هذا الانتماء الجذري إلى مجتمع ودولة يلبي حاجات حيوية بالضرورة، إذ لا وجود للفرد ولا وجود للفردية بمعناها الحديث إلا في نطاق مجتمع ودولة. ومن ثم، إن انتماء الفرد إلى مجتمع ودولة، ثم إلى الجماعة الإنسانية، أو الجماعة المؤنسنة، هو انتماؤه إلى ذاته، التي وضعها في العالم والتاريخ، كما سبقت الإشارة. الفرد الإنساني، بما يضعه من ذاته في العالم، من طريق العمل والإنتاج والفاعلية الحرة والإبداع، يجعل من نفسه مجتمعًا ودولة، وكذلك الأسرة، على الرغم من كونها مؤسسة طبيعية تجعل من نفسها ومن المجتمع المدني معًا مجتمعًا سياسيًا. هذا هو مؤدَّى تعريف ماركس للمجتمع المدني بأنه «إنسان مموضع»، والدولة الحديثة، من ثم، هي إنسان مموضع، وحياة نوعية (= إنسانية) للفرد. وهذا هو سر عمومية الدولة، وسر كونها «حياة أخلاقية للشعب»، بتعبير ماركس أيضًا.

على هذا الأساس يكون الوطن هو المجتمع والدولة، ثم المجتمع المدني والدولة الديمقراطية، متمكِّنين- متزمِّنين، وتكون الوطنية هي الطريق، التي يسلكها الفرد أو تسلكها من الأسرة إلى الدولة، أي من الحياة الفردية الخاصة إلى الحياة النوعية العامة. في هذه الطريق الشاقة من الأسرة إلى الدولة يتحول الفرد وتتحول من كائن طبيعي مسوق بسائق غرائزه وحاجاته الطبيعية، إلى مواطن/ـة يتعلق وتتعلق بقيم المساواة والحرية والعدالة، وقيم الخير والحق والجمال. المجتمع والدولة هما الكيمياء التي تتكفل بهذا التحول النوعي، الذي يكشف عن حقيقة الطبيعة البشرية، أعني حقيقتها الأخلاقية، على اعتبار الطبيعة البشرية تحولً نوعيًا من تحولات الطبيعة الفيزيقية الأم.

بناء مفهوم الوطنية على الانتماء إلى الوطن، على مبدأ المشاركة الحرة والمبدعة في إنتاج العالم، ومنه إنتاج الوطن، وعلى أساس عملية التواصل المستمرة بين الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية والمؤسسات، يقتضي إرساء هذه المفاهيم كلها على قاعدة موضوعية قوامها الانتظام الحر للأفراد والجماعات في المكان- الزمان، الذي يتوقف عليه، لا التوزع الديموغرافي على مساحة الوطن، فقط، بل تتوقف عليه عملية «تنظيم الفراغ»، الأساس الموضوعي، المكاني- الزماني، لعملية التواصل، بما هي غاية التبادل. انتظام الأفراد في المكان- الزمان هو ما يعين شكل الوطن، أو طوبولوجيا الوطن(38)، أو بنيته أي شكل الوجود الاجتماعي – الإنساني، ولا فرق. هذا ما يفسر عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي أو الديني، التي تلجأ إليها النظم العنصرية. لأن تنظيم الأفراد على غرار تنظيم الفراغ يحول دون انتظامهم انتظامًا حرًا أساسه حرية التنقل وحق التملك وحق العمل وسائر حقوق الإنسان والمواطن/ـة. التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي أو الديني أو المذهبي (والتطهير السياسي والفكري) يهدف دائمًا إلى تحقيق التجانس، لأن التجانس ينفي حرية الأفراد، التي تهدد السلطات المستبدة، وينفي استقلالهم/ــن، ويضمن طاعتهم/ــن وامتثالهم/ــن. التغيير الديموغرافي شكل من أشكال الهندسة الاجتماعية المتوحشة.

النظر في الوطنية من منظور جدلي، ديالكتي، هو جدل الانتماء والتواصل، الذي بنينا عليه هذه المقاربات، يؤكد أن تعارض الوطنية مع انتماءات الأفراد ما قبل الوطنية أو ما فوق الوطنية، كالانتماء إلى الطبقة العاملة العالمية مثلً، أو إلى الحركة النسوية العالمية أو حركة الحفاظ على البيئة أو إلى الجماعة الإنسانية، هو تعارض ديالكتي لا ينتفي أحد طرفيه أو حديه إلا بانتفاء الآخر: الوطنية توقظ في الانتماءات ما قبل الوطنية عنصر العمومية العام الكامن فيها، والانتماءات ما قبل الوطنية تمد الوطنية بما هو مشترك في ثقافاتها وقيمها، فيرتقي الخاص إلى مستوى العام ويتجسد العام في الخاص. بقول آخر: الوطنية لا تلغي انتماءات الأفراد ما قبل الوطنية، إلا بقدر ما يتجاوزها الأفراد أنفسهم، في فكرهم/ــن وسلوكهم/ــن، ولا تلغي التعارضات الاجتماعية والسياسية، ولا تلغي التنوع الثقافي، ولكنها تدرجها جميعًا في الصيرورة التاريخية، في أفق المجتمع المدني؛ لأن المجتمع المدني لا يقوم على الإلغاء، ولا يقوم على الصهر والتذويب والتمثل أو الهضم، أي لا يقوم على التجانس، بل يقوم على الاختلاف والتفاوت والتناغم والاتساق، وعلى التعارض المولد للنمو، وهاتان صفتان للاندماج الاجتماعي. الوطنيات الأوروبية، على سبيل المثال، حررت المجتمعات من المركزية الدينية (البابوية) فنشأت كنائس وطنية، لا تزال قائمة، ولها حضورها في الفضاء العام إلى يومنا، ولذلك تعد المؤسسات الدينية من مؤسسات المجتمع المدني. وانحلت الإثنيات، وهي معطيات ثقافية، في الفضاء الثقافي العام، أي في الثقافة الوطنية، بفعل الاندماج الاجتماعي الطوعي، المؤسس على التقسيم الاجتماعي للعمل، وتكافؤ المعاني والقيم، وحق الاقتراع العام، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية- الاقتصادية والثقافية. الثقافة الوطنية ليست ثقافة جماعة إثنية- لغوية بعينها كالجماعة العربية في سوريا، بل هي حصيلة تفاعل ثقافات مختلفة. ليس هنالك ثقافة نقية إثنيًا، سوى ثقافات الجماعات المنعزلة كليًا.

ثمة فرق جوهري بين الجماعية والعمومية، في إدراك المسألة الوطنية؛ إذ تدل الأولى على نزعة جمعوية قد تكون إثنية أو دينية أو مذهبية، عشائرية أو حزبية أو جماهيرية قطيعية، ومن أشكال ترجمتها الواقعية العقوبات الجماعية، والقتل الجماعي، والتهجير الجماعي، كالذي مارسه النظام السوري بقصف المدن والبلدات والقرى بالمدفعية والصواريخ والبراميل المتفجرة والغازات السامة، وكذلك المعتقلات والمقابر الجماعية. هذا مما يدل على أن الثقافة المسماة وطنية في سوريا هي بالأحرى ثقافة/ ثقافات جماعية، لا ثقافة وطنية، في حين تدل الثانية، أي العمومية، على ما هو مشترك بين المواطنين والمواطنات كافة، وبين العاقلات والعقلاء عمومًا. في ضوء هذا التفريق يمكن القول إن الوطنية السورية أخذت بالضمور منذ قيام الجمهورية العربية المتحدة، حتى تلاشت مع تسيُّد الحركة التوتاليتارية، ممثلة بالبعث و«الجبهة الوطنية التقدمية»، التي قوامها رعاع الريف وحثالة المدن، وتشكل الظاهرة الجماهيرية، الحاضنة للحركة التوتاليتارية، والواجهة الشعبوية للنظام التسلطي، الذي عمادة الجيش والاستخبارات والإعلام والأيديولوجية القومية الاشتراكية، أو الاشتراكية القومية.

غير أن مفهوم الجماعية ليس قبيحًا في ذاته، بل في بعض تعيُّناته، من أمثال التعيُّنات المشار إليها؛ فالعمل الجماعي، على سبيل المثال، عمل الفريق، شرط من شروط سرعة الإنجاز، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع وتائر التنمية، وهو سمة من سمات الانتظامات المدنية، انتظامات المجتمع المدني، والسبيل إلى إنتاج رأسمال اجتماعي وطني، من خلال الثقة والتعاون والشبكات، وهذا ضروري لإنجاز التحولات الاجتماعية، في أفق الديمقراطية. وهو الجانب الأخلاقي الإيجابي، في المجتمع التقليدي أيضًا.

الانتماء الأصيل والانتماء الزائف:

بعد أن تحدثنا عن الانتماء الجذري والتحديدات الذاتية (الانتماءات الفرعية)، علينا أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام، قد تكون خطرة، لكي نفحص مفهوم الانتماء بمزيد من العناية والروية، ونرسي قاعدة موضوعية لمفهوم الهوية، التي تملأ دنيا العرب المسلمين الخاوية، وتشغل من لا شغل لهم/ــن، ولا سيما المثقفين والمفكرين. المبدأ الذي نقترحه لفحص مفهوم الانتماء هو الآتي: ما ننتمي إليه بالفعل، نحن الأحياء هنا- الآن، هو ما ينتمي إلينا بالفعل، أفرادًا كنا أم جماعات ومجتمعات وشعوبًا وأممًا ودولً. فإن مفهوم الانتماء الشائع يحيل على انتماء أحادي الجانب، كانتماء الفرد إلى النوع والجزء إلى الكل، وهذا صحيح بوجه عام، ولكن له في عالم البشر شكلً آخر ودلالة أخرى، ينبعان من المشاركة الإيجابية في الوجود.

فما يبرر المبدأ، الذي نقترح، هو كون الإنسان مشاركًا في الوجود مشاركة إيجابية، وليس متفرجًا على الدراما الإنسانية التي تجري للزمكان، بل هو أحد شخوصها، وكون الفرد الإنساني مشاركًا في إنتاج عالم الإنسان (المجتمع والدولة) مشاركة إيجابية، وفق معنى المشاركة، الذي سيأتي الحديث عنه.

منذ اخترع الإنسان الأدوات واخترع اللغة صار كل ما يقوله وكل ما يفعله وكل ما ينتجه ويبتكره ينتمي إليه، وصار هو ينتمي إلى كل ما يفعله وكل ما يقوله وكل ما ينتجه ويبتكره. حتى الانتماء إلى المكان- الزمان، لم يكن يعني شيئًا، قبل أن يخترع الإنسان الأدوات ويخترع اللغة، أي قبل مشاركته الإيجابية في الوجود، أكثر مما يعنيه انتماء النبات والحيوان إلى مكان- زمان. إذًا، كل شخص ينتمي إلى ما ينتجه، وكل ما ينتجه ينتمي إليه انتماء مؤكدًا ومباشرًا، علاقات الفرد الإنساني بالطبيعة من جهة وبالآخرين والأخريات من الجهة المقابلة تؤدي إلى تبادل المنتجات، وتبادل الأفكار، وتبادل القيم، فيرتقي بذلك الانتماء من انتماء فردي، انتماء الفرد إلى ما ينتجه وانتماء ما ينتجه إليه، يرتقي إلى انتماء جمعي ثم إلى انتماء اجتماعي، بارتقاء الفرد نفسه من مجرد كائن طبيعي منعزل، حر ومستقل حرية واستقلالً طبيعيين إلى عضو في جماعة ثم في مجتمع، وترتقي حريته واستقلاله من حرية طبيعية إلى حرية اجتماعية، ثم إلى حرية سياسية- أخلاقية.

الذي ورث أرضًا وعقارات وأموالً وأعمالً أدبية وفنية… إلخ لا ينتمي إلى هذه الموروثات إلا بوساطة المورِّث، ولا ينتمي إلى المورث إلا بحكم العلاقة النسلية، والموروثات ذاتها لا تنتمي إلى الوارث إلا بالوساطة نفسها، وساطة المورِّث، فالانتماء بوجهيه هذين انتماء غير أصلي، غير أصيل. وتداول الموروثات في الأسواق والمجالس والمساجد والمدارس… إلخ، ونقلها من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل لا يعني أن الذين يتداولونها ينتمون إليها على نحو انتماء من أنتجوها وورَّثوها، أو على نحو انتماء الوارث الأول المباشر، لأن التبادل والتداول ينشئان انتماءات جديدة لمن يتداولونها، في الأسواق أو في المجالس والمساجد والمدارس، ولا يعني أن هذه الموروثات تنتمي إلى هؤلاء المتداولين بأي وجه من وجوه الانتماء، فهي تنتمي إلى أصحابها الأصليين الذي ينتمون إليها فقط، ما ينتمي إلى المتداولين وما ينتمي المتداولون إليه من هذه الموروثات المتداولة هو ما يضيفونه إليها فقط، مهما تكن الإضافة قليلة أو كثيرة؛ لأن ما يضاف إلى المورثات يغيرها كمًا ونوعًا، قليلً أو كثيرًا، فلا تعود هي ذاتها، على نحو ما أنتجها المورِّثون، وتلقاها الوارث الأول، فقد أضيف إليها عمل عضلي أم ذهني، ينتمي إلى من أضاف، وينتمي من أضاف إليه.

الانتماء إلى موروثات لا يضيف الوارثون والمتداولون إليها شيئًا هو انتماء زائف. قد يستفيد هؤلاء مما ورثوه ومما يتداولونه، ولكن هذه الفائدة لا تغير من أمر الانتماء الزائف شيئًا. ما لا يأخذه الناس عندنا في الحسبان، بمن في ذلك المثقفون والمفكرون، هو أن الانتماء الزائف يخلق وعيًا زائفًا.

في ضوء ما تقدم، تبدو لنا الانتماءات الفرعية أو التحديدات الذاتية من قبيل الانتماءات الزائفة، فنحن لا نضيف شيئًا إلى العائلة الممتدة والعشيرة والقبيلة والإثنية، كالعروبة وغيرها، بخلاف اللغة والثقافة، بالمعنى الواسع للثقافة، الذي يشمل أنماط التفكير وأنماط السلوك والعقائد الدينية، التي يمكن أن نضيف إليها، ونحن نفترض أن الأجيال المتعاقبة أضافت إلى اللغات والثقافات عمومًا وإلى العقائد الدينية خصوصًا، فكان لكل جيل لغته وثقافته وعقائده، لا لكل عصر، نتحدث عن إضافات تُحدث تغيرات كمية هي شرط إمكان التغيرات النوعية، التي قد تحدث في جيل أو تحتاج إلى عدة أجيال. هذا يطرح علينا سؤال الهوية من جديد، ولا سيما الهوية الإثنية والهوية الدينية أو المذهبية، التي يعتد أتباعها بأصالتها، ويثابرون على تنقيتها الدائمة من البدع (من الإبداع، ومن أي إضافة ذات معنى)، ويستمرئون كونها هويتهم الزائفة. العروبة العنصرية، التي تتعدى اللغة والثقافة، والإسلام الأرثوذكسي، السلفي والأصولي، كالعائلة والعشيرة والقبيلة، هويتان زائفتان بالتساوي.

نحن الأشخاص الأحياء هنا- الآن ننتمي انتماء أصيلً إلى مكان- زمان، وإلى مجتمع ودولة، مثل انتمائنا إلى النوع البشري والجماعة الإنسانية، وننتمي، بالقدر نفسه، إلى الأعمال، التي نقوم بها في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والحرفة والخدمات وفي مجال الاقتصاد والمال، والمهن، التي نمتهنها، والوظائف التي نشغلها، والابتكارات العلمية والتكنولوجية والأدبية والفنية، التي نبتكرها، والأسر التي نبنيها، والعلاقات الاجتماعية- الإنسانية، التي ننسجها وتنسجنا، والتي تنتمي كلها مجتمعة إلينا، وتشكل هوياتنا المركبة، التي تعين أشكال وجودنا. الهوية الشخصية وجواز السفر وثيقتان لإثبات الشخصية القانونية فقط، أما الهوية التي تعبر عن أو تُثبت أشكال وجودنا هنا- الآن، فهي الهوية الجذرية المركبة، التي نقترحها، على سبيل الانتماء المتبادل بيننا وبين ما ننتجه.

يجب أن نلاحظ أن جميع عناصر الهوية الأصيلة، التي نقترحها، والمبنية على مبدأ ما ننتمي إليه بالفعل هو ما ينتمي إلينا بالفعل، لا تنطوي على أي عنصر يمكن أن يثير الكراهية ويولد العنف، ويؤدي إلى حروب ونزاعات، ربما باستثناء التنافس، الذي يمكن أن يتحول إلى احتكار، هو جذر الاستبداد، ويمكن أن تنتفي منه إمكانات الاحتكار والاستبداد والكراهية والعنف، حين يخضع للدستور والقانون، وباستثناء الاستغلال الملازم للنظام الرأسمالي القائم، والناتج من الاغتراب، الذي يضع العدالة، ويجعل من الوطنية مسعى متصلً لاستعادة الذات المغرَّبة والضائعة في عالم الأشياء. هذا كله بخلاف الهويات الزائفة التي نتقاتل ونتذابح في سبيل الدفاع عنها والحفاظ عليها، وننقيها من كل «شائبة» علمانية وديمقراطية وإنسانية، والتي سماها أمين معلوف بحق «الهويات القاتلة». كما يجب أن نلاحظ أن ما ينطبق على الفرد من عناصر الهوية الأصيلة ينطبق على المجتمع والدولة في عالم المجتمعات والدول. ألا ينبغي أن نتعلم شيئًا من الحروب القومية والحروب الدينية ومن العلاقات الإثنية- الدينية والقومية الدينية المتوترة في معظم أرجاء العالم، علاوة على النزاعات العشائرية والقبلية، في المجتمعات المتأخرة؟!

هوامش:

(31). للتوسع في هذا الموضوع راجع/ي، ماركس وباور، في المسألة اليهودية، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، بلا تاريخ ص 178 .

(32). باور وماركس، حول المسألة الهودية، ص 179 .

(33). كارل ماركس، حول المسالة اليهودية، ص 181 .

(34). قد لا نحتاج إلى جهد كبير لاكتشاف بعض مظاهر الحتمية في رؤية ماركس، كحتمية الاشتراكية والشيوعية. نعتقد أن هذه المظاهر هي رواسب طريقة هيغل أو منهج هيغل، في وعي ماركس أو لا وعيه، إذ يتطابق معنى الضروري ومعنى الحتمي في «نسق العقل» الهيغلي.

(35). منذ عام 1970، تغير موقف العرب المسلمين السنة من الدولة، بسبب دين رئيسها، حافظ الأسد، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية، وأصبحوا يشعرون بأنهم أكثرية عددية وأقلية سياسية، بخلاف العلويين، الذين صاروا يشعرون بأنهم أكثرية سياسية، وهم أقلية عددية، واهتم حافظ الأسد بإثبات انتمائه الإسلامي. وقد نتجت من هذا الشعور لدى الفريقين نتائج اجتماعية- اقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية ونفسية انتهت إلى الحرب الأهلية، التي لا تزال مفتوحة، ومن الصعب أن ننفي عنها صفة الطائفية، التي زادها التدخل الإيراني وتدخل حزب الله اللبناني وضوحًا.

(36). ينص الدستور السوري على أنّ الأحوال الشخصية للطوائف والمذاهب مصونة ومرعية، فهي تقوم على أساس ديني وتجسّد سلطة رجال الدين.

(37). وضعنا كلمة الأسد بين حاصرتين لأنها تخطت كونها كنية لحافظ الأسد أو غيره من العائلة، واكتسبت دلالة رمزية تحيل على الوطن والدولة والمؤسسات، ولا سيما مؤسسة الحرب الأهلية، لا مؤسسة الحرب فقط، أعني الجيش والاستخبارات.

(38). الطوبولوجيا هي علم المكان، أو علم تشكل المكان- الزمان، ويقصد بها في النص كيفية توزع الأفراد والجماعات، وأثر هذا التوزع في بنية الزمكان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة الرابعة: التواصل في أفق التذاوت

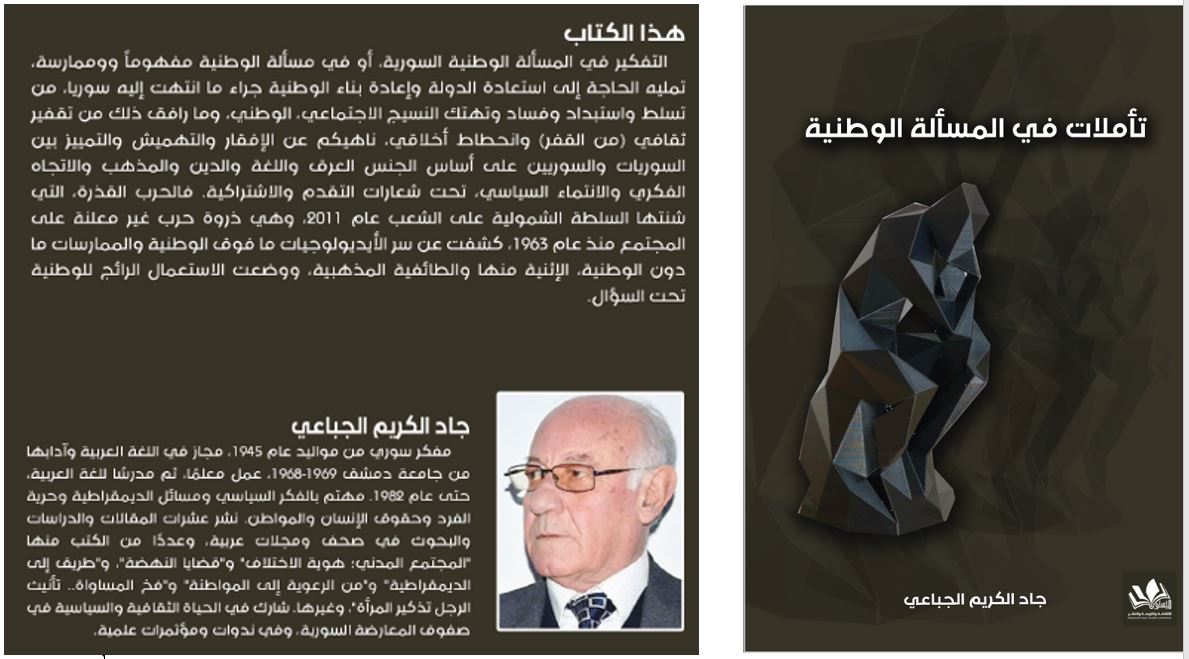

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.