( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘

الحلقة الأولى: مقدمة وفرضيات أولية

«تأملات في المسألة الوطنية»

جاد الكريم الجباعي

مقدمة وفرضيات أولية:

هل لا يزال الانتماء يلبي حاجة جذرية من حاجات الإنسان، هل يحمل الانتماء جراثيم التعصب والتفاصل والكراهية والعنف؟ ما معنى «الوطنية»، التي توصف بها الثروات المادية والروحية والمؤسسات؟ لمَ لا يستيقظ «حب الوطن» في النفوس إلا على إيقاع الحرب؟ هل تمرض الأوطان، وتموت؟ وهل من علاقة بين مصيرها وتاريخ ميلادها الموسوم بالهجرات والحروب؟ هل الانتماءات/ الهويات مجرد تنويع وتصنيف من عمل الذهن، أم ثمة انتماءات موضوعية، لا يد فيها للأفراد والجماعات والأمم والشعوب، وأخرى لا تزيد على كونها تحديدات ذاتية طارئة وعابرة؟ ما أثر كل من المصادفة والضرورة في تشكل الانتماءات/ الهويات؟ وهل ثمة علاقة بين الانتماءات التي تعينها الطبيعة والانتماءات التي يعينها الاجتماع البشري، أو التي يعينها التاريخ، وأين تقع الوطنية بين هذه وتلك؟ ما حدود الذاكرة الجمعية المشتركة، والرؤية الجمعية المشتركة بين الجماعات السورية، وهل لهاتين الذاكرة والرؤية من أثر في تشكل الوطنية السورية؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير تقبع خلف التأملات والنقاشات الآتية؛ ولكن هذه التأملات والنقاشات ليست إجابات، ولا تطمع في أن تكون كذلك.

الهجرة واللجوء ظاهرتان بارزتان في تاريخ البلاد السورية الحديث؛ تطرح كل منهما أسئلتها عن معنى الوطن ومعنى الوطنية، وعن أسباب نجاح الناجحين والناجحات وإبداع المبدعين والمبدعات في المهاجر ومواطن اللجوء، أكثر من نجاحهم/ن في بلدانهم/ن أو ما يفترض أنها أوطانهم/ن، وعما يجعل هذه البلدان تتسع لغزاة وفاتحين، وتضيق بأهلها، وما يجعلها مجرد مستوطنات، لا ترقى إلى أوطان، ومجرد بلدان لا ترقى إلى دول. ومنذ عام 2011 أضيفت المخيمات إلى المستوطنات.

في عام 1965 عُيِّنتُ معلمًا في قرية حدودية من قرى الجولان، هي قرية الظاهرية، المحدَّث اسمُها عن «القنَّعبة»، اسمها القديم، تمتاز بخصوبة أرضها، كسائر قرى الجولان، ولكنها كانت نادرة الزرع والشجر، وأنا ابن فلاح يحب الحقول والكروم. كتبت في دفتري آنذاك: «عندما تصير الأرض شرقَ الحدود، مثل الأرض المحتلة غربَ الحدود، أعني سهل الحولة، يصير تحرير فلسطين ممكنًا ومسألة وقت». وذات يوم جمعني مجلس بشيوخ القرية، فسألتهم: لم لا يزرعون تلك الأرض الخصبة ويشجرونها؟ أجابني أحدهم أنهم لا يطمئنون إلى بقائهم فيها. في الخامس من حزيران 1967 نزحوا عنها جميعًا. وها أنا منذ عام 2017 لاجئ في ألمانيا، مثل أكثرية السوريين والسوريات، الذين نُكبوا بوطنهم، ونكبن به، ونكبوا بوطنيتهم ونكبن بها. هذا يعني أن الناس لا يأخذون من «أوطانهم» غير ما وضعوه فيها من ذواتهم، ولا يأخذون من عالمهم إلا ما يضعونه فيه من ذواتهم. هذا هو، بالضبط، سر التفاوت بين الناس، وسر السلطة، وسر اغتراب الإنسان. ما نضعه في العالم من ذواتنا هو تملك العالم بالقوة، وما نأخذه منه، ونتمتع به (ما ننتجه على الصعيدين المادي والروحي) هو تملك العالم بالفعل(1). «كل إنتاج هو تملك». تلكم هي البذرة الأولية للمواطنة، والبذرة الأولية للوطنية، وما يجعل الأولى معيارًا للثانية، ويضع قابليتها للقياس.

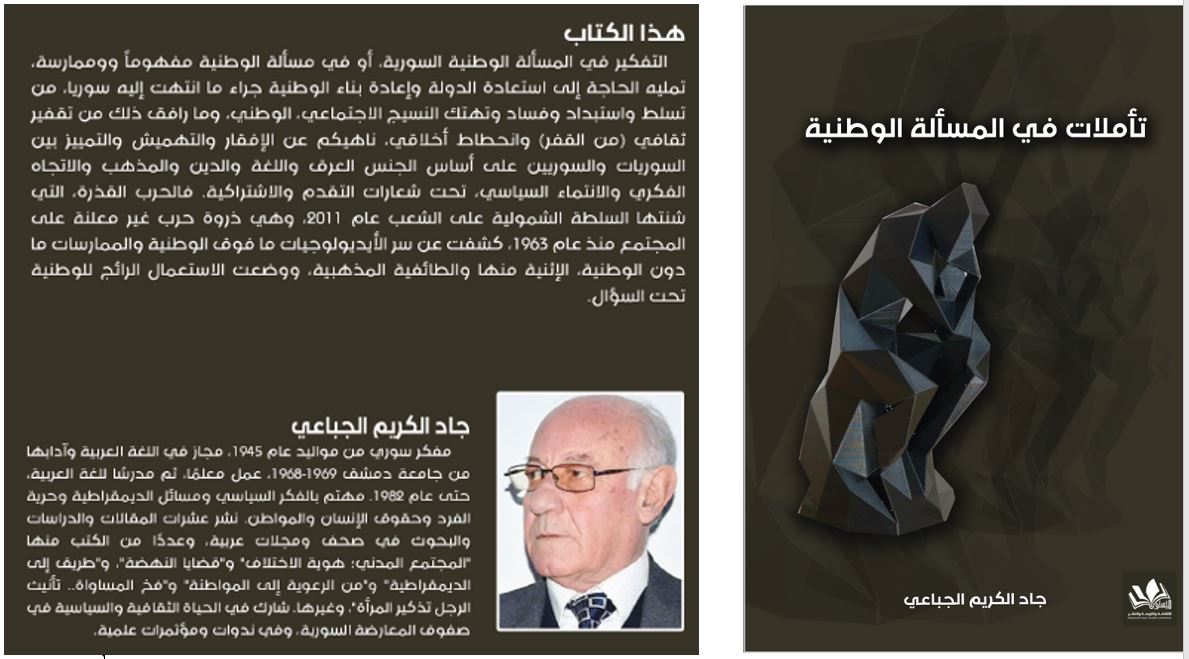

التفكير في المسألة الوطنية السورية، أو في مسألة الوطنية مفهومًا وممارسة، تمليه الحاجة إلى استعادة الدولة وإعادة بناء الوطنية جراء ما انتهت إليه سوريا، من تسلط واستبداد وفساد وتهتك النسيج الاجتماعي، الوطني، وما رافق ذلك من تقفير ثقافي (من القفر) وانحطاط أخلاقي، ناهيكم عن الإفقار والتهميش والتمييز بين السوريات والسوريين على أساس الجنس والعرق واللغة والدين والمذهب والاتجاه الفكري والانتماء السياسي، تحت شعارات التقدم والاشتراكية. فالحرب القذرة، التي شنتها السلطة الشمولية على الشعب عام 2011، وهي ذروة حرب غير معلنة على المجتمع منذ عام 1963، كشفت عن سر الأيديولوجيات ما فوق الوطنية والممارسات ما دون الوطنية، الإثنية منها والطائفية المذهبية، ووضعت الاستعمال الرائج للوطنية تحت السؤال.

من دواعي الأسف أن ملامح النظام التسلطي والاستبداد الكلي، التوتاليتاري أو شبه التوتاليتاري، لم تتضح للعاملين في الحقلين الثقافي والسياسي، في سوريا، وأنا منهم، إلا في وقت متأخر، ربما إثر الأزمة الوطنية، التي عصفت بالبلاد بين عامي 1978 و1982 وعقابيلها، ولا سيما تسعير الحرب على المجتمع، إذ بدت حينها أهمية تأسيس الوطنية السورية معرفيًا وأخلاقيًا، بالتضاد مع الأيديولوجيات العنصرية: القومية والإسلامية وكذلك الاشتراكية المنسوبة إلى الماركسية، وبالتضاد مع «دولة البعث» و «سوريا الأسد»، وفكرة «الدولة القطرية»، بما هي التبرير الأيديولوجي للإجهاز على جنين الدولة الحديثة، التي تشكلت في العهد الليبرالي (1928- 1958(2))، في ظل الانتداب الفرنسي وفجر الاستقلال.

كان مجرد التفكير في تأسيس فكرة الوطنية السورية معرفيًا وأخلاقيًا، على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة المتساوية وحكم القانون، مُستهجَنًا من قبل كثيرين من الفاعلين في الحقلين الثقافي والسياسي، من قوميين واشتراكيين، بله الإسلاميين المشدودين إلى وهم الدولة الإسلامية وحاكمية الله، وكانت الفاعلات قليلات، والحقلان الثقافي والسياسي حقلاً واحدًا، مسيطرًا على الحقلين الاجتماعي والاقتصادي، فاسدًا وكلبيًا(3)، في متنه أو مركزه، وملغَّاً بالعصبيات المذهبية، في هوامشه أو أطرافه، دينية كانت المذهبيات أم غير دينية. وقد عدَّ كثيرون هذا التفكر تنكُّبًا أو انحرافًا عن الخط «القومي الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي»، الذي تبناه حزب العال الثوري العربي، وسرى في أجواء التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، ونكوصًا أو «ارتدادًا» عن الاشتراكية والماركسية إلى الليبرالية. هنا، يجب الاعتراف أن الوطنية السورية كانت، في ذلك الحن، كما هي اليوم، لا تتعدى إطار «الدعوة» والرهان على الممكن. فلا تزال أوساط واسعة من السوريين مشدودة إما إلى الأيديولوجية القومية العربية والدولة القومية، التي تجمع شمل العرب من المحيط إلى الخليج، وإما إلى الأيديولوجية الإسلامية والدولة الإسلامية و «حاكمية الله»، أو إلى صيغة مركبة منها تركيبًا تلفيقيًا هجينًا ومتناقضًا في ذاته، أو إلى الأممية ودكتاتورية البروليتاريا.

تهدف هذه التأملات والنقاشات إلى نقد التصور التقليدي والتقليدي الجديد للوطن والوطنية، ونقد الدلالة القيمية أو المعيارية، التي يُصنَّف وفقها الأفراد وطنين ولاوطنيين، عملاء وخونة… إلخ، وكشف العلاقة الخافية أو اللاشعورية بن الوطن و«الحِمى»، التي يعبر عنها مطلع النشيد «الوطني» السوري: «حماةَ الديارِ..»، والتي نتجت منها مقولتا «دولة البعث» و«سوريا الأسد»، وتعينت بموجبها وظيفة الجيش والاستخبارات، أو وظيفة «حماة الديار»، التي لا تتعدى حماية السلطة ورموزها، وإدارة النهب والقمع والفساد.

في هذه المقاربات اقتباسات من الذاكرة، منسوبة إلى أصحابها، بالطبع، ولكنها غير موثَّقة، على نحو ما يجب، بحكم شيوعها النسبي، وعدم توافر المراجع المعنية بن يدي الكاتب، ما يجعل قائمة المراجع المثبتة في آخر الكتاب ناقصة نقصًا كبيرًا.

النقاشات والتأملات الآتية، في جانب منها، قراءة/ قراءات، أو تدرب على كيفية القراءة والتفكير في ما نقرأ، وإخضاعه لفاهمتنا، ومراجعته على شروط وجودنا، التي هي شروط هذا الوجود الإنساني، هنا – الآن، بدلاً من الخضوع له. وتدرب على كيفية مشاجرته، إذا لزم الأمر، وإعادة بنائه، في سياق عملية/ عمليات انبنائنا وتشكُّل تفكيرنا وإدراكنا وتمثلنا وتقديرنا وعملنا. القراءة فعل مركَّب، له آثاره ونتائجه، كغيره من الأفعال، لكنه يفوقها جميعًا في أهميته، بحكم لزومه لها جميعًا لزومَ المعرفةِ للعمل، أو لزومَ التفكرِ للتدبر.

ميزة القراءة أنها مشاركة إيجابية في إنتاج حقيقة/ حقائق تتخطى الحدود المحلية والحدود الوطنية، برط أن تكون القراءة حوارًا ونقاشًا نِدِّيًّا ونَديًّا مع الكاتب، مها علا شأنه، من جهة، ومع الذات من الجهة المقابلة. شرط القراءة المنتجة هو احترام الذات والثقة بها. هذا هو مغزى درس القراءة المرقصي، نسبة إلى الياس مرقص. وحبذا لو صار هذا الدرس مبدًءا لتعليم «القراءة» في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا.

يقول الياس مرقص: «القراءة، إذن، الدراسة، الفهم، المضاربة الفكرية، هذه مهمةُ القارئ، دعوتُهُ وحرفتُهُ. للمفكر، الكاتب، دعوته وحرفته، وللقارئ المفكر دعوته وحرفته. إذا كان كتابٌ من الكتب، لا يتطلب مني جهدًا واجتهادًا وجهادًا، فالأفضل أن أعيده إلى الرفّ، وإلى البائع لو استطعت. بالنسبة لي، كل كتاب جيد هو كتاب بيداغوجي (تربوي، تعليمي، تكويني). التربية إنماء»(٤). التربية، هنا، هي تربية الذات، وتربية من تقع علينا مسؤولية تربيتهم. «المربي يحتاج إلى تربية»، حسب كارل ماركس، في الأطروحة الثالثة عن فويرباخ.

الخيار المنهجي، لهذه المقاربات، هو الديالكتيك، بوصفه منطق العلاقة، منطق الواقع العلائقي، في كينونته وصيرورته، منطق النتوج والصَّيرْ، وتحول ما هو موجود بالقوة إلى موجود بالفعل، فهو بذلك منطق التاريخ/ التواريخ. الديالكتيك ليس حكرًا على كارل ماركس والماركسية، وليس حكرًا على هيغل والهيغلية، قبل ذلك. ويمكن أن نقول إن الديالكتيك هو منطق التاريخ، على اعتبار التاريخ توقيع ممكنات على حساب ممكنات أخرى، وعلى اعتباره ظل الإنسان الخالق. وهو، أي الديالكتيك المعني هنا، ليس ما سمي «الديالكتيك المادي» ولا «المادية الديالكتيكية» و«المادية التاريخية»، وليس مجرد «منهج» خارجي «يُطبَّق»، أي يُفرض على موضوع من خارجه، وليس مجرد «أداة تحليل»، بل هو منطق الموضوع ذاته، منطق أي موضوع من مواضيع الفكر والعمل، بصفتها مواضيع لذات/ ذوات واعية، فاعلة وهادفة ومشاركة في الوجود أياً كان شكل المشاركة، إذ لكل موضوع ديالكتيكه الخاص أو جدله الخاص، بقرينة الذات الفاعلة/ المنفعلة. المشاركة، التي سيهتم بها البحث مؤسسةً على هذا المعنى، معنى المشاركة في الوجود، بما هو «كلية عينية» أو وحدة تناقضية.

الديالكتيك، بصفته منطق العلاقة المركبة والمعقدة والأكثر جوهرية بين الإنسان والإنسان (أو بين إنسان وإنسان، بالتأنيث والتذكر)، ومنطق العلاقة المركبة والمعقدة بن الإنسان والبيئة، بمعناها الواسع، وبصفته منطق النتوج والصيرْ، يجعل الفكر منفتحًا على جميع الاتجاهات وسائر المنهجيات، ومنفتحًا بصورة خاصة على منجزات العلوم والآداب والفنون كافة، على أنها منتجات إنسانية، وتجليات للملكات والاستعدادات المكنونة في الطبيعة البشرية، ويحيل على ممكناتها اللامتناهية، ولكن المحدودة بحدود الطبيعة البشرية ذاتها.

بهذه المعاني، يتسق الديالكتيك مع فكرة الإنسان الخالق/ــة، أو المبدع/ــة، الناظر/ــة والفاعل/ــة، ويبن كيفية تحوُّل استعداداته واستعداداتها وممكناته وممكناتها، المعرفية والأخلاقية إلى وقائع مادية ولامادية، بالتعبير الدارج، أو إلى وقائع مادية، بالمعنى الأحدث للمادة، الذي يستدمج الذات الإنسانية في نسيج العالم «المادي»، وفي عملية المعرفة، على اختلاف ميادينها ومجالاتها، ويعين حدود الموضوعية، على نحو تغدو معه المعرفة الموضوعية شكلاً من أشكال معرفة الذات وطبيعتها الخلاقة، ومعنى استقلالها النسبي وحريتها النسبية. هذ كله مما يستوجب «إعادة التفكر في تفكيرنا» والتحرر من أساطير الخلق، بالاعتراف بأنها أساطير، جرَّدتها العقائد الدينية من شعريتها وجمالياتها، التي تحيل على طفولة الإنسان وجمالياتها وغناها، لا على «طفولة العقل» فقط، إذ تروي أو تحكي تاريخًا مقدسًا، أساسه حدث تدشيني وقع في زمن البدء المتخيَّل، من أزمان البدايات الأولى، ويعاد تحيينه، في الطقوس، كأنه يحدث هنا- الآن، أو تروي «كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود»، بتعبير ميرسيا إليـاد(5).

لعل من أبرز الآثار السلبية للأساطير والوعي الأسطوري وللغيبيات عمومًا أنها تنسب المبادرة وأفعال «الخلق» والإبداع، التي تحمل إمكان المواطنة، إلى كائنات أسطورية، هي، على الغالب، «كائنات عليا»، كاملة وخالدة، أو كائنات لا تنتمي إلى العالم المعيش، وتقصر نشاط الناس على محاكاة أفعالها، وتحيينها، في جميع مجالات الحياة، من ذلك محاكاة أفعال الأنبياء والقديسين، وأفعال الأسلاف، وإعادة إنتاج «حقائقها»، لا في الطقوس والشعائر فحسب، بل في الأعراف والعادات والتقاليد، وأنساق المعرفة- العمل أيضًا.

الأصول الميثية للأعراف والعادات والتقاليد، التي تخفي أصولها التاريخية، تدل على قسمة العالم عالمين: عالم كامل ومتجانس ومقدس، هو العالم المتخيل، أو عالم البدايات المقدسة، وعالم ناقص ومدنس، هو العالم المعيش. تتعين هذه الآثار السلبية للوعي الأسطوري المسمى وعيًا تاريخيًا في نسق المقولات، التي شكلت وعينا (القومي)، كالأمة العربية والمجتمع العربي والشعب العربي والوطن العربي والثقافة العربية والتاريخ العربي… إلخ، وفي مقابل هذا النسق وموازاته نسق المقولات الإسلامية، كالأمة الإسلامية والثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والتاريخ الإسلامي، وغيرها مما جعل «الإسلامي» عنصرًا أساسيًا في «الوعي القومي». لذلك حلت القومية- الإسلامية(6) محل الوطنية وطردتها من مجال التفكر وساحة الوعي. فإن التركيب الهجين من العرق والدين، كـ«المجتمع العربي الإسلامي» و«التاريخ العربي الإسلامي» و«الثقافة العربية الإسلامية» و«الحضارة العربية الإسلامية»، يكشف عن نمط من التفكير اللاعقلاني، يطمس الحدود والفروق، فلا يفرِّق بين الأسطورة والتاريخ، أو بين الديني والدنيوي، على سبيل المثال.

رأى جيمس جينز (1877- 1946) أن الفيزياء والفلسفة (قل العلم والفلسفة) يشتقان أصولهما من «حب الاستطلاع العقلي، الذي أثمر الفلسفة، وحب الاستطلاع العملي الذي انتهى إلى العلم(7)». لكن المسألة تتعدى حب الاستطلاع، وتتصل بعمليات إنتاج العالم، وإنتاج صورته في الأذهان، بل تتصل بعمليات إنتاج الذات في العالم، لكي يصر العالم عالمَها. ففي سلوك البر العفوي أو التلقائي تكمن بذور التجريب، العملي، العلمي، التي تمليها مقتضيات تحصيل العيش وتحسن شروطه، لا مجرد حب الاستطلاع، على أهميته.

لا شك في أهمية استقلال المجالات، بعضها عن بعضها الآخر، استقلالاً نسبيًا. حتى عندما تكون الطبيعة موضوعًا لحب «الاستطلاع العقلي»، وقد كانت كذلك على مدى قرون، قبل سيادة النزعة الوضعية والمنهج التجريبي، تظل الفلسفة مجالاً مستقلاً عن العلوم التجريبية؛ ولكن العملي لا ينفصل عن العقلي، وليس مستقلاً عنه أيضًا، وهذا من أهم ما يميز العمل البشري، بصفته عملاً خلاقًا، يكشف خصائص الإنسان النوعية ويختبرها في الطبيعة الأولية، فيغير أشكالها. لعل ما سماه جينز «حب الاستطلاع» هو أولاً تعبير عن نزوع الإنسان إلى التيقّن من إحداثيات وجوده وتعديلها، وهذا معنى نزوعه نزوعًا أصليًا وأصيلاً إلى «التحسن الذاتي»، من طريق تحسن العالم، فلا تنفصل عملية التحسُّن الذاتي، لدى جميع أفراد النوع، عن عملية/ عمليات تحسين العالم، عالم الإنسان، مهما اختلفت السبل وتعددت الوسائل. وهو ثانيًا شكل من أشكال الحب، ما دام يمكن أن نضيف الاستطلاع إلى الحب، (حب الاستطلاع)، فنعيِّن بهذه الإضافة شكلًا معرفيًا- عمليًا من أشكال الحب، لا ينفصل عن أشكاله الأخرى، ومنها الحب الجنسي (الإيروس). بهذين المعنين تندرج المواطنة والوطنية في عملية التحسن الذاتي وتحسن العالم، بما هي ترجمة لملكة التحسن الذاتي، التي يمتاز بها الإنسان، ويتولد منها حب الوطن(8). المواطنة والوطنية، في المقاربات والنقاشات والتأملات الآتية هي سيرورة تحسن ذاتي وسيرورة تحسن العالم لجعله لائقًا بالإنسان. أجل، المواطنة والوطنية تتموضعان في سيرورة نمو الروح الإنساني وانبساطه/ــا في المكان- الزمان، في العالم وفي التاريخ.

مما يؤسَف له أن الفلسفة نأت عن دلالتها اللغوية (فيلوسوفيا)، أي حب الحكمة، عند اليونان، وتحولت عن حب الحكمة إلى حب العقل، الذي «لا يتأثر بأهواء النفس وانفعالاتها»، حسب تعبيرهم، فنأت عن الروح وازدرت الجسد، واعتبرته مطرح الشهوات الحيوانية، قل الحيوية، مع أن الجسد هو قوام الروح والعقل والنفس، لا قوام لهذه كلها من دونه، ولا معنى لها.

في مكان آخر(9)، افترضنا أن العقل (مصدر الفعل عَقَل) خصيصة من خصائص الذكورة (في الأنثى والذكر)، وهو مصدر لفعل متَّجه إلى الخارج. واعتبرنا الحكمة (وهي ملكة الحكم المعرفي والأخلاقي والجمالي والذوقي) خصيصة من خصائص الأنوثة (في الذكر والأنثى)، وهي فعل متَّجه إلى «الداخل»، ويجري في «الداخل»، ويهيئ إمكان الفعل المتجه إلى الخارج. بتعبير آخر، الحكمة هي قابلية التأثر والعقل هو قوة التأثر، ولا تأثير بلا تأثر، ولا فعل بلا انفعال. هذا مما يقيم الحد على القسمة الكنتية، نسبة إلى الفيلسوف الألماني إيمانويل كنت، أعني قسمة العقل عقلين: عقل نظري أو عقل محض، وعقل عمي.

المواطنة في النقاشات الآتية ترجمة اجتماعية- سياسية للحكمة والعقل؛ ترجمة لقابلية التأثر وقوة التأثير، أو قابلية الانفعال والفعل، وهاتان القابلية والقوة من أخص خصائص الطبيعة البشرية، أو هي، أي المواطنة، ترجمة اجتماعية- سياسية للانفعال والفعل. بهذا يُرد الاعتبار للانفعال، الذي طالما ازدراه الفلاسفة، ونسبوه إلى المرأة. الانفعال والفعل، التأثر والتأثير، التعلم والتعليم وما في حكمها، ليست أزواجًا متعارضة أو ثنائيات متعارضة، لأن الانفعال والفعل وجهان متلازمان لعلمية واحده، وهكذا التأثر والتأثير والتعلم والتعليم، وتحسن كتابتها على النحو الآتي: الانفعال- الفعل، والتأثر-التأثر… إلخ، وقبل ذلك، الحكمة- العقل (الأنوثة- الذكورة).

الفعل المتجه إلى الخارج، (العقل)، لا يكون أخلاقيًا إن لم يصدر عن الحكمة، وينبثق منها. على أساس هذه الفرضية عالج الكاتب إشكالية الأنوثة والذكورة، وتكافؤ النساء والرجال، وحصر معنى المساواة بين المرأة والرجل، في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق أولاً وفي المواطنة، وما تعيِّنه وتستوجبه من حريات وحقوق متساوية وفرص متكافئة وشروط متساوية، والتزامات قانونية وواجبات أخلاقية متساوية ثانيًا. الحكمة، بالمعنى المشار إليه، هي الدليل القاطع على استقلال شخصية الفرد وحريته/ــا وفرادته/ــا،

من جهة، وعلى كونه/ــا كائنًا كليًا (نوعيًا) من الجهة المقابلة: «سقراط إنسان» «هيباتيا إنسان»، يمكن المغامرة بالقول: إن الحكمة هي معنى الذاتية، ذاتية المرأة وذاتية الرجل، على السواء، مع الاختلاف والتفاوت.

إلى جانب الديالكتيك، يتبنى البحث رؤية ترابطية- تضامنية وتضمينية، لا تهمل «المعطيات الأولية الحساسة»، وما تولده من نتائج غير محدودة، وغير متوقعة، في معظم الأحيان، أيضًا، سواء في العلاقات الاجتماعية والإنسانية (وعلاقات الإنتاج) أو في علاقات الإنسان بالبيئة، وهي رؤية تحتفي بالاختلاف وتعترف بالتفاوت، وتؤسس لحذف ما يمكن حذفه من التفاوت، ولكنها تنأى عن المفاضلة بن الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية، وبن الأمم والمجتمعات والشعوب والثقافات، على ما بينهم وبينها من اختلاف، وتفترض أن التحسن الذاتي الناتج من تذاوت(10) الأفراد المختلفات والمختلفين، ومن تذويت العالم لا بد أن يثمر تحسنًا في الحياة الاجتماعية والحياة النوعية والمؤسسات وشبكات الحماية الاجتماعية والقانونية، وهذه كلها تنمِّي التذاوت، من طريق القيم الإنسانية المضافة و«التغذية الإيجابية الراجعة» مما هو مختزن في الذاكرة الفردية والجمعية ومما «تحت الشعور»، أو من التجارب الإنسانية المختزنة في التاريخ.

الرؤية الترابطية والتضامنية القائمة على الثقة والتعاون وتبادل الخبرات المادية والاجتماعية والإنسانية، وتبادل المعارف والخبرات، لا تقتصر على تضامن الأفراد والجماعات، في المجتمع المعني والدولة المعنية، بل تتعداها إلى الترابط العالمي وتضامن أفراد المجتمع الدولي تضامنًا يضع العولمة الجارية على المسار الذي يؤدي إلى العدالة العالمية والمواطنة العالمية والسام الدائم، ويجعل من قضايا الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان قضايا إنسانية عامة، وكذلك الفقر والتهميش والبطالة، والحروب والأسلحة والجيوش، بصفتها مرض البشرية الخبيث ورُسابات همجية من ماضيها.

قبل الدخول في النقاش تجب الإشارة إلى أن الانتماء حاجة إنسانية، علاوة على حقيقته الأنطولوجية، وأن معنى التواصل في هذه النقاشات هو التبادل القائم على المساواة في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق، وعلى تكافؤ المعاني والقيم، بين الأفراد والجماعات والمجتمعات والأمم والشعوب، وبين اللغات والثقافات والعقائد الدينية، بغض النظر عن دلالة مفهوم التواصل عند هابرماس. تكافؤ المعاني والقيم هو شرط إمكان التواصل، وهو من ثم، شرط إمكان المواطنة المتساوية. وعلى صعيد اللغة تحتفي النقاشات الآتية بصيغ صرفية من قبل التفاعل والمفاعلة، لأنها أفضل تعبير عن وحدة الانفعال والفعل، وأفضل تعبير عن دينامية الحياة الاجتماعية والحياة الإنسانية العامة أو النوعية.

لعل من أهم المقولات والمفاهيم، التي تثير الدهشة والفضول، بالمعنى الحرفي للكلمتين، أكثر من غيرها، مقولتا الوجود بالقوة والوجود بالفعل الأرسطيتان، ومفهوم القيمة، كما بسطه كارل ماركس، على خُطا آدم سميث، إلى جانب مفهوم الاغتراب Aleination، على نحو ما بسطه لودفيغ فويرباخ، ثم كارل ماركس. المقولتان الأوليان تضعان الإمكان والاحتمال محل الحتمية واليقين؛ وتنتصران لفكرة الحاضر، ولفكرة المستقبل بصفته ممكنات الحاضر؛ وتبينان أن فكرة الواقع خادعة ومراوغة، وتنم على ادعاء وتبجح، أكثر مما تدل على معرفة، وتبينان، من ثم، أن قدرة الفرد على معرفة «الواقع» أقل من قاصرة، إذ ليس بوسع الفرد، مهما أوتي من معرفة وخبرة، أن يعرف «الواقع»، على وجه الدقة والضبط، لأن الشيء الذي يعاينه في لحظة محددة ليس هو الشيء نفسه قبل لحظة قصيرة أو بعد لحظة قصيرة. أقصى ما في وسع الفرد أن يعرفه هو واقع شيء محدد أو ظاهرة معينة، في وقت معين، مقطوع عما قبله وما بعده. أما مفهوم القيمة، التي لا تظهر إلا في عملية التبادل، فيدل على أن المنافع المتبادلة هي أساس القيم المدنية المؤسسة على التكافؤ والمساواة في الحقوق، في حين يكشف مفهوم الاغتراب عن ديناميات تذويت الطبيعة وتشكل الذوات، من جانب، وعن جذور اللامساواة وجذور التبادل اللامتكافئ واستغلال الإنسان للإنسان، من الجانب المقابل. هذه المفاهيم المدهشة هي من أبرز المفاهيم القائدة في النص إذا جاز التعبير.

أخيرًا، تنطوي النقاشات والفرضيات الآتية على نقد ذاتي واجب؛ إذ لم تكن رؤية كاتب هذه السطور واضحة على هذا النحو، في كتاباته السابقة، ولا سيما في كتابه: «من الرعوية إلى المواطنة » وغيره. من المؤكد أن الثورة السورية، ثورة الشابات والشباب، ببعديها: الكاشف والمنشئ، وما آل إليه الاجتماع «المدني» السوري والاجتماع السياسي السوري من تنثـر وتشظٍّ، ومن انحطاط أخلاقي وتوحش أيضًا دفعت الكاتب إلى مراجعة أفكاره على «واقع» لم تكن تعييناته وبناه العميقة واضحة على هذا النحو المعيش اليوم. هذا لا يعني أن الرؤية التي تنم عليها هذه الفرضيات والنقاشات صحيحة، بل حسبها أن تكون مختلفة إن لم تكن جديدة. فقد تكون فكرتا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الضروريتان لرأب الصدوع والتشققات في الاجتماع المدني والاجتماع السياسي، مما أوحى بضرورة المراجعة والنقد، إذ لا معنى للعدالة الانتقالية إن لم تمهد لعدالة قانونية، ثم لعدالة اجتماعية، سوى «جبر الضرر»، ولا معنى للمصالحة إذا لم تمهد لمواطنة متساوية، وتشارك حر في ابتكار الوطن وابتكار الوطنية.

الفرضية الرئيسة في هذه التأملات والمقاربات تقول: المواطنة هي التي تنتج الوطن، وتعيِّن معنى الوطنية، وهي التي تنتج الدولة، وتعين قواعد إنتاج السلطة؛ وتقابلها الرعوية (من الرعية) مفهوميًا وتاريخيًا. المواطنة هي فن ابتكار الوطن؛ أجل، الوطن يُبتكر ابتكارًا، يُصنع صنعًا، يُخترع اختراعًا، يُخلق خلقًا، ويُجترح اجتراحًا، بالمعرفة- العمل، بالتفكر والتدبر، بالفكر والممارسة، الوطن ابتكار اجتماعي- إنساني، والمواطنة، بمغزاها الأعمق، هي عملية/ عمليات ابتكار الوطن، والوطنية هي معادلها الأخلاقي. أي إن الوطن ناتج ونتيجة، يَنتُج من عملية المواطنة أو سيرورة المواطنة، وهي سيرورة تاريخية، لا تتوقف ولا تنتهي. ولا يمكن البرهنة على صحتها معرفيًا وإجرائيا، أو عدم صحتها، إلا بالبرهنة على عدة فرضيات ترتبط بها، فتعن حدودها، وتكشف عن مدى تعقيدها وكثافتها الدلالية. فإن النظر، أو التفكير، في الوطنية، بمعزل عن سيرورة المواطنة، لا يكشف عن دلالات الوطنية، ولا عن سيرورة تشكلها، ولا عن ديناميتها وجدلها الداخلي، ولا عن آفاقها. فمن دون المواطنة المتكافئة اجتماعيًا وثقافيًا، والمتساوية قانونيًا وسياسيًا، (والمثلومة بالتفاوت الاجتماعي)(11) لا تعدو الوطنية أن تكون اسماً آخر للرعوية بأردأ المعاني، وعلامة على الاستبداد الذي ينزع من الرعاية روح العناية والتنمية. فالمواطنة هي سيرورة إنتاج الوطن أو ابتكاره، كل يوم، بالتشارك الحر والمبدع بن مواطناته ومواطنيه.

الفقرة السابقة تقول في مغزاها: إن الوطن هو المعادل المكاني- الزماني، والمعادل الفيزيقي- الأخلاقي للحياة الاجتماعية- الإنسانية، (لا لمجرد الحياة البيولوجية)، ينمو بنمو الحياة الاجتماعية- الإنسانية، ويزدهر بازدهارها، ويرتقي بارتقائها، ويتراجع بتراجعها، ويتردى بترديها، وينهار بانهيارها، ويتنثَّر ويتشظَّى بتنثرها وتشظيها. لنا في تردي الحياة الاجتماعية في سوريا، وجفاف نسغها الإنساني، وتردي المجتمع السوري وانهياره وتنثره أشلاء تسيطر عليها عصابات وميليشيات وقوى أمر واقع وتحتلها دول «صديقة»، لا يرجى من حكوماتها خير لشعوبها، ناهيكم بالشعب السوري، لنا في هذا كله برهان، يكفي ويزيد، على أن الوطن هو المعادل المكاني- الزماني للحياة الاجتماعية- الإنسانية، ناهيكم عن أوضاع العراق ولبنان وليبيا واليمن وغيرها وغيرهـا. أجل، الوطن ينمو بنمو الحياة الإنسانية، الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية، ويزدهر بازدهارها ويرتقي بارتقائها، ويتراجع بتراجعها، ويتردى بترديها، وينهار بانهيارها، ويتنثَّر ويتشظَّى بتنثرها وتشظيها.

الأوطان تمرض، وتموت، حين تلفظ سكانها، أو حين تحذفهم إلى هوامشها، أو حين يهجرها أهلها… إلخ، الأوطان تمرض بالتعصب والكراهية، وتموت بالعنصرية والطائفية والحروب والنزاعات الأهلية. سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن، اليوم، هي أي شيء سوى أوطان ودول وشعوب ومجتمعات مدنية، ولعلها أوطان بالقوة، لم تفلح الحركات الاجتماعية التي شهدتها هذه البلدان بعد في استيلادها، وجعلها أوطانًا بالفعل.

الوطن، بصفته معادلً للحياة الاجتماعية- الإنسانية، هو وحدة المكان والمكانة أو المنزلة، فلا أحد يرغب في مكان ليس له فيه أي مكانة، وليس له أي قيمة، والمكانة ثمرة من ثمار الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، ونتيجة من نتائجها. الوطنية، منظورًا إليها من زاوية اختلاف الأفراد وتفاوت مقدراتهم، هي المكانة الاجتماعية، التي يحتلها الفرد بين نظرائه ونظيراتها، وهي مكانة معنوية، ترمز إلى رأس المال الاجتماعي الفردي، الذي يجنيه الفرد أو تجنيه بالمعرفة- العمل، والتبادل والتواصل، والعناية والاهتمام، والتعاون والبذل والعطاء والنهوض بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، المؤسسة كلها على مسؤولية الفرد عن إنسانيته/ــا.

تحيل هذه الفرضية، بالتأكيد، على سيرورة إنتاج المجتمع المدني، الذي تنتجه المواطنة المتساوية، والذي ينتج نقيضه الجدلي (الديالكتي)، أي المجتمع السياسي، أو الدولة السياسية، الحاملة إمكان التحول إلى دولة ديمقراطية لمجتمع ديمقراطي، أو لا تكون كذلك. وتحيل، من ثم، على العلاقة الجدلية بين المجتمع المدني والدولة، العلاقة التي ينتج منها، مع كل تطور، وفي كل إعادة إنتاج، تركيبٌ جديدٌ، يقلِّص الهوة بين حديها المتعارضين، وذلكم هو المعنى العميق للنمو والتقدم، أو للتقدم بصفته نموًا مطِّردًا، لا يخلو من انقطاعات وتراجعات وانتكاسات واستئنافات. وهذا بالضبط هو معنى تعريف ماركس للمجتمع المدني بأنه «مسرح التاريخ الواقعي»، بل مسرح التواريخ الواقعية، وهو تعريف لا يتضح مدى عمقه وغناه إلا بتحديد معنى التاريخ بأنه سجل التجارب البشرية المرقـون في العالم، لا في الكتب، وعمليات تحول ما هو موجود بالقوة إلى وجود بالفعل، بتوسُّط عمل الإنسان وفاعليته الحية.

ولما كان المجتمع المدني، «فضاء من الحرية»، يتوسط بن الأسرة (الطبيعية) والدولة (الصنعية)، فإنه مركَّبٌ من عنصرين: طبيعي واجتماعي، فيزيقي وأخلاقي؛ حده الطبيعي، الذي يحيل على الحرية الطبيعية، ماثلٌ في الأسرة أو العائلة الممتدة أو العشيرة؛ وحده الأخلاقي، الذي يحيل على الحرية المدنية، يسمو إلى الدولة، بصفتها «الحياة الأخلاقية للشعب»، بتعبير ماركس. الموقع الوسيط الذي يحتله المجتمع المدني بن الأسرة والدولة هو الذي يتيح للأفراد نساءً ورجالاً أن يرتقوا من مستوى الحياة الفردية الخاصة، والحرية الطبيعية، إلى مستوى الحياة النوعية العامة، والحرية المدنية، أي إلى مستوى الحياة السياسية- الأخلاقية، التي تمثلها الدولة، لأن العلاقات المدنية (الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية) تحقق نوعًا من التذاوت بين الأفراد المختلفين والمختلفات؛ والتذاوت، بالتعريف، هو تبادل المعاني والقيم، والأفكار والرؤى والتصورات والعواطف والمشاعر… إلخ، وبناء ثقافة مشركة وذاكرة مشتركة وتطلعات مشركة؛ فالذات البشرية لا تكون، ولا تتشكل، إلا بالاجتماع والتبادل، والعلاقات البينية، ولا تتأسس، في العالم، ولا تتأنسن، إلا بعلاقات أفقية وشبكية متكافئة مع آخرين مختلفين وأخريات مختلفات. لذلك تُعدُّ الدولة ميدان الحرية المدنية والأخلاق المدنية ومملكة القوانين، وتعبيرًا عن الإرادة العامة وفقًا لفلاسفة العقد الاجتماعي، ومن يترسم خطاهم في أيامنا، ولا سيما جون رولز، (1921–2002)، وأمارتيـا صـن (1933–1972)، اللذين ينظران إلى العقد الاجتماعي، من زاوية العدالة والإنصاف وشروط إمكاناتها. الموقع الوسيط بن الأسرة والدولة، الذي يحتله المجتمع المدني، يعني أن انتظامات المجتمع المدني ومؤسساته هي الأطر التي يمارس فيها الأفراد حيواتهم العامة، مقابل حيواتهم الشخصية. بكلام آخر: إن مؤسسات المجتمع المدني هي الأطر التي يمارس فيها الأفراد مواطنيَّتهم/ــن، أو تَشاركَهم/ــن في ابتكار الوطن والوطنية. منظمات المجتمع المدني هي التي يتحقق في أطرها تكافؤ المعاني والقيم بين أعضائها من الرجال والنساء، بل هي الفضاءات الأولى التي تضم أفرادًا مختلفين ومختلفات إثنيًا ودينيًا ومذهبيًا، وفكريًا وسياسيًا، وتضم النساء والرجال معًا (فكروا في الجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب السياسية).

الحرية الطبيعية بالتعريف هي أن يترف الإنسان وفق ما تمليه عليه غريزته، فلا يأبه بأي قيد سوى القيود الطبيعية، التي لا حول له إزاءها ولا طول، ولا سيما القوة والضعف والمقدرة والعجز والصحة والمرض… إلخ، وأحوال الطبيعة. فإنه لذو دلالة أن أفلاطون فرق بين الفرد الطبيعي المسوق بسائق حاجاته الطبيعية وبين المواطن، الذي يتعلق بقيم المساواة والحرية والحق والخير والجمال ويصبو إلى العدالة.

الفارق النوعي بين الحرية الطبيعية والحرية المدنية أن الأولى مشرَّعة ذاتيًا، ليس لتشريعها الذاتي، أو شرعيتها الذاتية، أي معيار موضوعي سوى التفاوت في القوة، إذ كل صاحب قوة يحوِّل قوته إلى «حق» وطاعته إلى «واجب»، حسب جان جاك روسو؛ على هذا الأساس يقوم الاستبداد: حرية مطلقة للراعي، وتبعية مطلقة للرعية. أما الحرية المدنية فمشرعة دستوريًا وقانونيًا، وفقًا لمقتضيات الاجتماع المدني والاجتماع السياسي، أي وفقًا لتكافؤ المعاني والقيم والمساواة في الحقوق المدنية والالتزامات القانونية. بتعبير آخر، الحرية المدنية مشرَّعة بعقد اجتماعي، هو في الوقت نفسه عقد سياسي وأخلاقي.

من جانب آخر، يتجلى الفارق بين الحرية الطبيعية والحرية المدنية في الفارق بين العلاقات العائلية والعشائرية والإثنية والطائفية المذهبية وما تنتجه من توترات ونزاعات بينية وممارسات عدوانية، أساسها حرية مشرعة ذاتيًا، من جهة، وبين العلاقات المدنية، كما تتجلى في النقابات ومنظمات المجتمع المدني، في مجتمعات حديثة، من الجهة المقابلة. حداثة المجتمع المدني شرط لازم للحرية المدنية مفهومًا وممارسة، لأن المجتمعات التقليدية وسلطاتها البطركية ونظمها الاستبدادية والتسلطية والذكورية يمكن أن تجعل منظمات المجتمع المدني بنىً موازية للبنى التقليدية ما قبل المدنية وما دون الوطنية من جهة، وموازية للأجهزة التسلطية، ولا سيما أجهزة الاستخبارات من جهة أخرى. لذلك ثمة وجاهة لافتراض أن النزاعات البينية في المجتمع التقليدي ترجع إلى الحرية الطبيعية، الثاوية في اللاوعي الجمعي، (كل ما تقع عليه العين يمكن أن تطاله اليد)، وإلى التوجس من الاختلاف.

أعضاء النقابة أو الحزب السياسي، في مجتمع مدني حديث، يمكن أن يختلفوا وأن يشتد الخلاف بينهم، ولكنهم لا يقتتلون. الأحزاب التي تقتتل وتقاتل هي الأحزاب الأيديولوجية أو العقائدية المتطرفة فقط، يمينة كانت أم يسارية، والتطرف هو نزع الجدارة والاستحقاق عن الآخرين المختلفين أو المعارضين. أجل ثمة إمكانية للاقتتال تتأتى من «الاحتكام إلى الشارع»، وفقًا للدلالة السيميائية للشارع، لا الاحتكام إلى الساحة (الأغورا)، بما هي مساحة أخلاقية للحوار والنقاش العام. الفارق بين الشارع والساحة فارق سيميائي، لا يمنع تحول الساحة إلى شارع، الاقتتال هو ما يحوّل الساحة إلى شارع، ويحوّل البرلمان إلى شارع أيضًا(12). لا يكون اقتتال إلا حن يستقيل الناس من اللغة، وتستقيل اللغة ذاتها من المعنى والقيمة والجمال والذوق، وتتحول إلى نسق/ أنساق من أصوات مقاتلة، كأصوات أبواق النفير وطبول الحرب.

الفارق النوعي بين الشارع، بدلالته السيميائية المشار إليها، وبن الأغورا أو الساحة العامة، هو تمامًا الفارق النوعي بين الاحتكام إلى القوة (الطبيعية أو ذات الأصل الطبيعي) وبين الاحتكام إلى الحق (المدني، أو ذي الأصل المدني) المحدد نصابُه في العقد الاجتماعي أو الدستور والمدونة القانونية، التي تشتق منه وتنحـدُّ به. على أن «النزول» إلى الشارع سلمًا يجعل الشارع مدخلاً إلى الساحة، أي إنه يجعل الاحتجاج سبيلاً إلى الحوار والنقاش.

المغزى الأعمق للاحتكام إلى الشارع غوغائيًا هو نقل التعارضات الاجتماعية أو الهبوط بها أو الانحطاط بها من الحقل السياسي، أي من الفضاء العام المشترك، الذي هو مساحة أخلاقية للحوار والنقاش العام، إلى الحقل الثقافي الأقل عمومية، والذي تحوّله التعارضات الاجتماعية الهابطة إليه (المنحطَّة إليه) من الحقل السياسي إلى حصون وقاع أيديولوجية، بتحول الثقافة إلى مجرد أيديولوجيا تتغيَّـا غايات خاصة ومصالح خاصة، ثم تكمل التعارضات الاجتماعية مسيرة الهبوط أو الانحطاط إلى القاع الاجتماعي محملة بتوتر أيديولوجي يجعل الاقتتال ممكنًا. هذه السيرورة الانحدارية عكس سيرورة التمدن، التي ترقى بالتعارضات الاجتماعية المباشرة من الحقل الاجتماعي، حيث تتواجه المصالح المختلفة والمتعارضة، وتتجابه، بصورة مباشرة، إلى الحقل الثقافي، حيث تتخذ صيغًا وأشكالً ثقافية: فكرية وأدبية وفنية وفلسفية… إلخ، ثم ترتقي إلى الحقل السياسي، أو إلى مملكة القوانين، لحلها جزئيًا أو كليًا، فيمتنع الاقتتال. هكذا تُطرد الحرب من المدينة (الدولة). في ضوء هذه الحيثية أنظر إلى السياسية على أنها الشكل الأرقى للوجود الاجتماعي والسبيل السلمي لحل التعارضات والمشكلات الاجتماعية، وينبغي أن تكون كذلك، وإلا لا تكون سياسة، بل مجرد تدوير التعارضات وإعادة إنتاجها، وإدارة الأزمات، وحل المشكلات بمشكلات جديدة.

النظر إلى المجتمع المدني على أنه «فضاء من الحرية المدنية»، في مقابل الحرية الطبيعية، ما قبل المدنية، مؤسس على وحدة الفرد والنوع، وجدل الحياة الفردية الخاصة والحياة النوعية العامة، على اعتبار الفرد (الرجل والمرأة) كائنًا كليًا، وعضوًا كامل العضوية في المجتمع المدني، أي في فضاء الحرية، وعضوًا كامل العضوية في الدولة السياسية، مملكة القوانين، في الوقت ذاته. ومن ثم لا تكون الحرية المدنية إلا حرية نسبية، كالمساواة النسبية، وتؤلفان معًا تركيبًا جدليًا فريدًا هو العدالة، التي يمكن تحقيقها. لذلك، تبدو العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، علاقة ضرورية بن الحرية والقانون، بتوسُّط المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، وفقًا لجدلية الحقوق والواجبات، التي تغدو معها حقوق الفرد (الأنثى والذكر، المرأة والرجل) هي واجبات المجتمع والدولة، وواجبات الفرد هي حقوق المجتمع والدولة، وحقوق الإنسان هي واجبات الجميع أفرادًا وجماعات وهيئات ومؤسسات.

ولكن، هل علاقة الفرد بالنوع علاقة مباشرة، أم علاقة موسـطة أو غير مباشرة؟ يطرح هذا السؤال مشكلة معرفية- أخلاقية، ذات طابع إشكالي؛ فالجملة الخبرية، هنا الجملة الاسمية: «سقراط إنسان» أو «هيباتيا إنسان»، توحي بعلاقة مباشرة وبدهية بين الفرد والنوع، ولكن الجملة الخبرية تقبل التصديق والتكذيب بالتساوي، وإدراك سقراط لذاته أنه أحد تجليات النوع ليس بدهيًا، بل هو نتاج تربية وتنشئة على القيم الإنسانية العامة، ونتاج ثقافة ذات بعد إنساني. وكذلك إدراك أي شخص لذاته. من جانب آخر الجملة الخبرية تحتاج إلى قرينة أو دليل يثبت صحتها، لا سيما أن كلمة نوع وصفتها، مثل غيرها من الكلمات جاءت إلى التداول بالتواضع أو الاتفاق على معناها، بين أهل اللغة المعنية، وهي، من ثم، ذات طابع اعتباطي، لا تعني شيئًا لغير العربي سوى موجات صوتية.

يمكن أن تكون معرفة الإنسان لذاته معرفة شبه مباشرة، من طريق صورته المرآتية، أو من خلال صورته في الماء، حسب الأسطورة اليونانية؛ لكن هذه المعرفة هي مرض من أمراض اضطراب الشخصية، هو النرجسية، أو الافتتان بالذات. لهذا كله تبدو علاقة الفرد بالنوع علاقة موسَّطة، أو غير مباشرة. ما يتوسط بين الفرد والنوع هو فرد آخر أو أخرى وأفراد آخرون وأخريات. وقديماً قيل: «الإنسان مرآة الإنسان». فالتذاوت، الذي يعده البحث غاية التواصل هو معرفة الذات بتوسط آخر أو أخرى. ومن البديهي أن كل فرد هو(أنا) لذاته/ــا و(آخر/ أخرى) لغيره/ــا. فلعل اختلاف الآخر والأخرى هو شرط معرفة الذات، بصفتها مشابهة لذوات أخرى ومختلفة عنها في الوقت نفسه. فهوية الفرد، مثل هوية الجماعة والمجتمع، هي هوية اختلاف. هذا التركيب التناقضي مشابه/ مختلف ومشابهة/ مختلفة هو برهان آخر على أن الفرد الإنساني كائن كلي، ليس جزءًا من.. والوطن من ثم ليس جزءًا من «العالم العربي» أو من «العالم الإسلامي»، بل هو كائن كلي، لأنه إنسان مُمَوْضَع.

المجالات التداولية والتواصلية والترابطية، المباشرة وغير المباشرة، هي التي تحدد أشكال الانتماء أكثر مما تحددها المجالات التبادلية الجافة أو الباردة، أعني المبادلات «المادية » (المبادلات السلعية- النقدية)، التي تغلب فيها المنافع المادية على المعاني والقيم الأخلاقية، مما تعدُّه كل جماعة قيمها العليا. فإن تعارض المصالح ولا سيما المصالح المادية، عامل رئيس من عوامل التفاصل والتنابذ و«التدافع »، وعامل رئيس من عوامل حيوية المجتمع ونموه وتقدمه، في الوقت نفسه، وفقًا للديناميات التي تطلقها الملكية الخاصة (هكذا يمكن تأويل «الصراع الطبقي»، في مجتمع تقليدي، وتمييزه من «الراع الطبقي» في مجتمع حديث). وقلما يكون هذا، أي تعارض المصالح صريحًا؛ إذ غالبًا ما يحتجب أو يتقنَّع بأقنعة أيديولوجية. لذلك يمكن أن تُلاحَظ علاقة طردية بين كلبية المصالح الخاصة العمياء وكثافة الأيديولوجيات التي تحجبها وتقنِّعها. ما يضعنا إزاء شبكة من العوامل المتداخلة والمتضافرة، تعيق الانتقال من الانتماءات ما قبل الوطنية إلى الانتماء الوطني، بالمعنى الحديث للكلمة؛ هذه الشبكة تتألف من انتماءات طبيعية وشبه طبيعية مختلفة، ومصالح متضاربة، وأيديولوجيات متنافرة، تشكل كلها النوى الصلبة للعصبيات، في البلدان، التي لم يهتد سكانها إلى إدراك العام والمشرك بين المصالح المتعارضة، ولم تهتد ثقافتها ومثقفوها إلى حقيقة أن «الصراع الطبقي»، قل التعارضات الاجتماعية، هو وهي مهماز النمو والتقدم.

لا ينتفي الصراع الطبقي أو التعارضات الاجتماعية موضوعيًا إلا بانتفاء المجتمع المدني والمجتمع السياسي معًا، أي بصيرورة المجتمع المدني هو نفسه المجتمعَ السياسيَّ، والمجتمعُ السياسيُّ هو نفسه المجتمعَ المدنيَّ، وتطابق أشكال الحياة الاجتماعية ومضامينها الإنسانية الخالصة. هذه يوتوبيا، أو طوبى، بتعبير العروي، تشير إلى الأفق الإنساني الممكن دومًا، الذي تتحرك البشرية نحوه جيلاً بعد جيل.

نزع الملكية الخاصة أو إلغاؤها فقط لم يؤد إلى «الاشتراكية»، والأرجح أنه لا يؤدي إليها، هكذا تخبرنا تجارب الصين وكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي السابق والاشتراكيات التي كانت تدور في فلكه. خيرات الملكية الخاصة المادية (الاقتصادية والمالية… إلخ)، ومردودها الاجتماعي- السياسي والثقافي والأخلاقي تتحدد كلها بنمو المجتمع المدني والمجتمع السياسي معًا، وتُحدِّد نمو المجتمع المدني والمجتمع السياسي معًا. الماركسية، كأي نظرية، تحتاج إلى نقد ومراجعة، ولا سيما نسختاها اللينينية- الستالينية والماوية. لقد أنتجت الإمبراطورية الروسية والصين وملحقاتها «ماركسية شرقية»، أو ماركسية مشرقنة، من أبرز ملامحها الغولاغ والثورة الثقافية، إلى جانب الكهربة والتصنيع.

ما من شك في أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج اقترنت تاريخيًا، ولا تزال مقترنة باستغلال الإنسان للإنسان، وبالنظام الأبوي (البطريركي)/ النظم الأبوية (البطريركية)، وهيمنة الرجال على النساء؛ ولكن التجارب الإنسانية المعيشة تبن بجلاء إمكان الانتقال من النظم البطركية، التي وسمت جميع الحضارات، إلى نظم مدنية وديمقراطية، من دون إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وإمكان تحرر النساء من ربقة النظام الأبوي، من دون إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أيضًا، وإمكان تقييد استغلال الإنسان للإنسان والحد منه، وتلافي آثاره اللاإنسانية، سواء بالنظم الضريبية وإعادة توزيع الثروة والسلطة أو بإجراءات العدالة، التي تعني، في هذا السياق رفع ما يمكن رفعه من المظالم، مرة بعد مرة وحينًا بعد حن، من دون إلغاء الملكية الخاصة.

هذه الحصائل التاريخية المفتوحة على تحسُّن مطَّرد تقتضي إعادة النظر في «شيطنة الملكية الخاصة»، وأسطرتها، ونسْب جميع الشرور إليها، وتقتضي، من ثم، الكشف عن الروابط الضرورية بين الحرية والتملك، وهذا، أي التملك، يتضمن الملكية الخاصة، ويتعداها إلى تملك العالم بالمعرفة- العمل؛ كما يقتضي، قبل ذلك، النظر إلى استغلال الإنسان للإنسان على أنه نتيجة للاغتراب (Alienation)، على نحو ما بسَطَه كل من لودفيغ فويرباخ وكارل ماركس، وعلى أن الاغتراب هو علة الملكية الخاصة، لا العكس، والملكية الخاصة هي علة الاستغلال، لا العكس. وضع المسألة على هذا النحو يبين لنا الفارق النوعي بين الحق الذي تقرره القوة، والحق الذي يقرره القانون (بما في ذلك حق التملك وتصرف المالك/ــة بما يملك أو بما تملك). القوة، مهما تنوعت دلالاتها هي ذات أصل طبيعي، بخلاف القانون الوضعي، الذي موضوعه الحق المدني، فهو ذو أصل اجتماعي، مهما تنوعت دلالاته.

نذكر هذا كله لأسباب أهمها: أننا وضعنا المواطنة والوطنية مفهومًا وواقعًا في أفق المجتمع المدني الحديث، وهذا الأخر هو، من أحد جوانبه المتصلة بالمجتمع السياسي اتصالاً مباشرًا، «أعمال خاصة وقوانين عامة»، أولاً. ثانيًا لأننا نحاول تأسيس المواطنة على قواعد ومبادئ موضوعية، لا على أوهام وأحلام رومانتيكية، وتصورات طوباوية. ثالثًا، لأننا نفرض أن المنفعة العامة هي مصدر القيم والأخلاق المدنية. المنفعة العامة لا تُدرك إلا من خلال تجلياتها في مصالح خاصة، تستمد كلٌ منها مشروعيتَها من الحق والقانون، لا من القوة.

هنا، علينا أن نتعلم من درس المصالح الخاصة للقطط السمان، في سوريا وغيرها، و«رأسمالية المحاسيب»، التي وصفها ’حنا بطاطو‘ أدق وصف. القوة التي تستمد منها هذه المصالح الخاصة شرعيتها، يمكن أن تكون قوة الجيش والاستخبارات، أو قوة ميليشياوية، أو قوة مافياوية، أو قوة العشيرة، وقوة الطائفة والجماعة الإثنية، أو قوة خارجية، ومن ثم، لا يجوز النظر إلى ملكية «رأسمالية المحاسيب» وما في حكمها على أنها الملكية التي يقوم عليها الاجتماع المدني، لأن هذه الملكية، التي تستمد مشروعيتها من القوة، تذهب من منطلقها إلى مآلها في اتجاه مضاد للاجتماع المدني والاندماج الاجتماعي، ومضاد للمواطنة المتساوية والوطنية المتساوية. ينبغي التحرز من وصف هذه الفئات النهابة بأنها بورجوازية وطنية، أو حتى بأنها ليبرالية جديدة، فهي ليست من البورجوازية والليبرالية بشيء.

هوامش:

(1). وضع المسألة على هذا النحو يكشف عن القاع العبودي للاستبداد الكلي، أو الاحتكار الفعال لمصادر الثروة ومصادر القوة ومصادر السلطة؛ إذ المستبد يأخذ بالغصب والإكراه ما وضعه رعاياه في العالم، فيكف العالم عن كونه عالمهم، أو يكف الوطن عن كونه وطنهم، ويتحول إلى امتداد غير عضوي لجسد السلطان، فتصير الوطنية مجرد شعور زائف، يجد تعبيره في انفضاض الناس عن المستبد عندما تحين ساعته واستقبال المستعمرين بالورود. فالاستبداد ينتج «القابلية للاستعمار » كما لاحظ مالك بن نبي.

(2). نؤرخ لبداية هذه المرحلة بانتخاب أول جمعية تأسيسية وضعت دستورًا للبلاد عام 1928 .

(3). الكلبية تعني الميل إلى إنكار الصدق أو الخير في الدوافع والأعمال الإنسانية. والكلبية الحديثة هي انعدام الثقة في القيم الأخلاقية والاجتماعية الظاهرية، وخاصةً عند عدم تحقق التوقعات الكبيرة المتعلقة بالمجتمع والمؤسسات والسلطات. قد تكون نتيجة للإحباط وخيبة الأمل وانعدام الثقة التي تُرجَع إلى المنظمات والسلطات وجوانب المجتمع الأخرى. (عن ويكيبيديا). ويقصد بها أيضًا ازدراء القيم الاجتماعية والإنسانية العامة.

– إلياس مرقص، مقدمات من أجل التنوير، جمعها وحررها جاد الكريم الجباعي، (منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2017).

(4). إلياس مرقص، مقدمات من أجل التنوير، جمعها وحررها جاد الكريم الجباعي، (منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2017).

(5). ميرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطة، دار كنعان للنشر، دمشق، 1991 ، ص 10 .

(6). يتبنى مثقفون سوريون خطابًا «ديمقراطيًا » مناهضًا للعلمانية، مؤسسًا على أن الإسلام السني «دين عام » في سوريا، وأن الثقافة العربية والحضارة العربية مطابقتان للثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية، فهوية سوريا، من ثم، «عربية سنية». تُختزل الديمقراطية في هذا الخطاب إلى صندوق اقتراع، أي إلى حكم الأكثرية الإثنية- المذهبية، وهذا تخريج «مقنع» صوريًا، بمنطق الحساب، ومنطق الأغلبية والغلبة والمغلوبية، لا يمكن تلافي مخاطره التيوقراطية والعنصرية إلا بدستور يحظر الأحزاب الإثنية والدينية، ويؤكد حياد الدولة الإيجابي إزاء عقائد مواطنيها ومواطناتها وانتماءاتهم/ن الإثنية – اللغوية واتجاهاتهم الفكرية والسياسية.

(7). جيمس جينز، الفيزياء والفلسفة، ترجمة جعفر رجب، (دار المعارف، بيروت، بلا تاريخ نشر)، ص 15. (نسخة إلكترونية).

(8). أفكر في المواطن/ــة الأوروبي/ــة عمومًا والمواطن/ــة الألماني/ــة خصوصًا، وأتذكر المقارنة المؤلمة التي أجراها ياسين الحافظ بين الفرد الأوروبي والفرد العربي، لدى اختباره واقع الحياة الإنسانية في فرنسا، وأضيف إليها أن المواطن/ــة الأوربي/ــة تخطى/ــت بالفعل والممارسة جميع الروابط ما قبل الوطنية- الديمقراطية، ولم تعد الفروق الجنسية والإثنية والدينية والمذهبية واللغوية والثقافية فروقًا في المواطنة والوطنية، على الرغم من رواسب «قومية» ما قبل ديمقراطية، وعنصرية ضمنية في ثنايا المجتمع، تعبر عنها صراحة أحزاب وجماعات قومية متطرفة على هامش الحياة الاجتماعية والسياسية.

(9). عالجت هذه المسألة في كتاب «فخ المساواة، تأنيث الرجل، تذكير المرأة»، (مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، 2018).

(10). نستعمل في النص مصدرين لفعلين مستحدثين: ذوَّت، (على وزن فعَّل) ومصدره تذويت (على وزن تفعيل)، وتذاوتَ (على وزن تفاعَلَ) ومصدره تذاوتٌ (على وزن تفاعل)، فالتذاوت هو التفاعل. جذر هذه الأفعال ومصادرها هو الـ (ذات). ذات الشيء، في القاموس هي حقيقة الشيء، وذات الفرد هي حقيقته. ولكن ما هي حقيقة الفرد، بصفته تعينًا للنوع الإنساني؟ الفرد الإنساني هو مجموع علاقاته الاجتماعية (ماركس)، هذه هي حقيقة الفرد الإنساني. والذات الفردية هي مجموع التجارب الفردية والمعارف والأفكار والتصورات والمعتقدات والإيمانات والعواطف والانفعالات والأشواق والتطلعات… إلخ، التي تشكل كلها معًا قوام الذات أو مضمون الشخصية. ولا تتشكل الشخصية إلا بتفاعل الفرد مع بيئته الطبيعية والاجتماعية – الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية، ولا سيما علاقاته بالأخريات والآخرين، التي ليست مجرد علاقات فيزيائية أو ميكانيكية، بل هي علاقات تفاعل، (تأثير وتأثر، تجاذب وتنافر) ولنستعر مفهوم التفاعل من الكيمياء، فتكون كل علاقة نقيمها مع شخص آخر/ أخرى هي علاقة تفاعل، ومجموع هذه العلاقات هو نسيج الذات الفردية، فعلاقات التفاعل، من ثم، هي علاقات تذاوت، محصلتها تشكل الذات، وإسهام في تشكيل ذات الآخر وذات الأخرى. الآخرون والأخريات هم نسيج ذواتنا. أما فعل التذويت فهو نقل خصائص الذات وانتقالها إلى الطبيعة وإلى مواضيع المعرفة والعمل، فتذويت الطبيعة هو أنسنة الطبيعة، أي إخراجها من وحشيتها وشيئيتها الباردة وغربتها عن الإنسان، وغربة الإنسان عنها، فتصير الطبيعة بيت الإنسان، وتصير ذاتُه بيتَ الوجود.

(11). لا تزال المواطنة مثلومة بالتفاوت الاجتماعي في الثروة والقوة والسلطة والمقدرة، وملكية وسائل الإنتاج، ومقومات الرفاهية، حتى في أكثر المجتمعات تقدمًا. وهذا مما يضع الديمقراطية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية على جدول أعمال التاريخ.

(12). الدلالة السيميائية للشارع هي المرور العابر والسريع، وامتناع التعارف إلا لمامًا، وعدم توافر مساحة مناسبة للحوار والنقاش، مع أن الشارع ملك عام، و«فضاء عام»، وصلة أو رابطة بين البيوت والأحياء والبلدات والمدن. الشارع فارق جوهري بين منازل البدو ومساكن الحضر، فارق جوهري بين البداوة والحضارة. لعل الفارق بين الثورة السورية وثورات الربيع العربي الأخرى هو حرمانها من الساحات والتجاؤها إلى المساجد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع.. الحلقة الثانية: الأسس والقواعد الموضوعية للوطنية

«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.