علي بنهرار *

كان مجيئهُ للمشهد الفقهي الإسلامي في نهاية القرن الماضي، بمثابة رجّة للفقهاء الذين كانوا يقتاتون من “فتاوى” العصرين الأموي والعباسي. لكنّه تجاوزهم بأنسنته للنّص الديني ومحاولة تجريده من كل الشوائب “السياسية” التي لحقت التأويل النّصي فيما يتعلق بالجهاد والإرث واللباس…

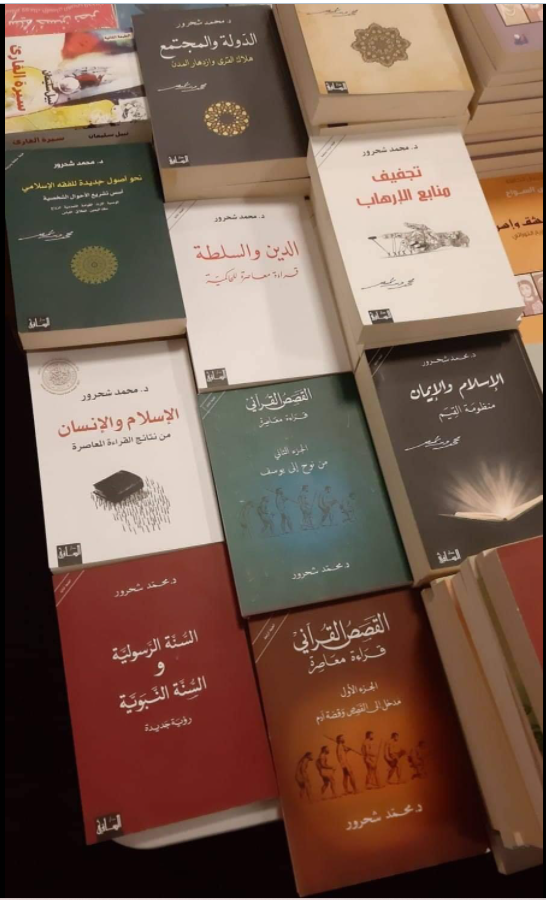

الحديث هنا عن محمد شحرور، المفكر الإسلامي الذي قضّ مضجع “الأئمة” و”الفقهاء” في شتّى المذاهب الإسلامية.

محمد شحرور تفوّق على دعوات تجدِيد النصّ الدّيني، حين انتقل من المطالبة الفضفاضة السائدة في السّاحة، إلى إخراج فعليٍّ لقراءات جديدة من رحمِ هذه الأمّة، التي كان شحرور يعتبرها متخلّفة دينياً ودنيوياً وذات فكر أحادي يقصي كل الطّوائف الأخرى ولا يقبل التعددية والاختلاف… مرايانا تقرأ لكم أهم أفكاره وطروحه.

من هو محمد شحرور يا ترى؟ وكيف ساهمت قراءته للقرآن في أنسنة النصّ الديني؟

محمد شحرور.. منذ الصّرخة الأولى!

ولد محمد شحرور في دمشق بسوريا عام 1931، ونشأ في عائلة متوسّطة حيثُ كان والده صبّاغاً.

سافر إلى الاتحاد السوفياتي في بعثة لدراسة الهندسة المدنية سنة 1959، ثم إلى جامعة دبلن بإيرلندا عام 1968 للحصول على شهادتي الماستر عام 1969، والدكتوراه سنة 1972 في الهندسة المدنية، اختصاص ميكانيك تربة وأساسات.

بعد ذلك، عُين مدرساً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق في نفس السنة، لمادة ميكانيك التربة، ثم أستاذا مساعداً…

بذلك، يكون محمد شحرور مهندساً قبل أن يكون دارساً للقرآن.

في أحد حواراته، قال شحرور إنّه، عندما ذهب لروسيا ودرس اللغة الروسية وفهم النصوص هناك، تساءل كيف أنه قضى عمره يقرأ القرآن ولم يفهمه يوماً؛ فتأكّد، كما يروي، من أنّ ثمّة إشكالا بنيويا في تعليم يلقّن أكثر ما يبني جهازاً مفاهيمياً لدى التلاميذ، يخوّل لهم فهم الدّلالات المتنوّعة!

بذات المنطق، دخل شحرور غمار الفكر الديني والرغبة في تمحيص التّراث عام 1990، حين أصدر كتاب “الكتاب والقرآن”، فحاول عبر هذا الكتاب مساءلة نصّيةِ للقرآن، بتطبيق مناهج لغوية لتجديد الخطاب الدّيني، متحرراً من كل القراءات السّالفة.

ويحكي المهندس والمفكّر أنّه، بعد صدور كتابه في التسعينات، كان والده لازال حيّا. قرأ والده، ذو الفِكر السّلفي، الكتاب، فأعجِب بتفسيرات ابنه، فحمل مؤلّف “الكتاب والقرآن” وراح به إلى محمد ناصر الدين الألباني، الذي كان والد شحرور يوفّر له مكاناً للقيام بدروس دينيةٍ في الماضي، فسأل الألباني، وفق ما يحكيه ابنه: أنت كنت دائما تفتي، ولكِنّك لم تقل لنا يوماً ما الفرق بين الكتاب والقرآن ولم تشرح لنا آية أو تفسّرها! فردّ الألباني “أنت تتبع ابنك، وسيأخذك للنّار”.

يوضّحُ هذا أنّ محاولة الاجتهاد والخروج عن أفكار السّلف جريمة “دينية”، عقابها النّار، وحسمت في شأنها جلّ التيارات الإسلامية، التي اعتبرت شحرور ملحدا… وأنّه اعتنق الفكر الماركسي!

شحرور والخدعة الكُبرى!

لا يؤمن شحرور بالوساطة التي قد يقيمها قارئ النص، ومُؤَوّلهُ، بين النصّ والفرد المسلم، على اعتبار أنّ العقل العربي عقل قياسي، يحتاج دائماً إلى أصل الفتوى لينطلق منها ولا يستطيع إنتاج فتوى ملائمة للعصر الحالي.

من هذا المنطلق بالذّات، يرى المفكّر أن التفسير الأموي والعباسي للدين، أسقط الأمّة العربية كاملة في خدعة كبرى، وهي… بني الإسلام على خمس!

يحاول شحرُور في هذَا البَاب أن يفرّقَ بينَ الإسلام والإيمان، فيخلصُ أن الإسلام متقدم على الإيمان وسابقُ له، وأن المسلمين ليسوا أتباع الرسول محمد حصراً.[1]

السؤال الكبير، الذي يطرحه المُشرّحُ للنصّ، هو… إن كانت الشهادة برسالة محمد والشّعائر من أركان الإسلام، فكيف يصحّ إسلام فرعون وهو لم يلتقِ سوى بموسى، وإسلام الحواريين وهم لم يعرفوا سوى المسيح عيسى بن مريم، وإسلام غيرهم من الأمم التي يرد في القرآن أن الله أرسل إليهم أنبياء، ولم يسمعوا حينئذٍ برسالة محمد ولم يصوموا رمضان ولم يحجوا البيت؟[2]

لا يكتفي شحرور بإبداء آرائه خارج النصّ، بل يستدلّ بالكثير من الآيات على أي طرح مغاير للسائد يأتي به، ويعرّف الفِرق والطوائف وخبايا الدلالات القرآنية، وفق منظوره الخاص، كمفكّر مجدد، لا يتقيّد بالثابت.

يعتقد شحرور، في ما ورد في الكثير من الآيات التي يستدلّ بها، أنّ الإسلام هو التّسليم بوجود الله وباليوم الآخر… فإذا اقترن هذا التسليم بالعمل الصالح والإحسان، كان صاحبه مسلماً، سواء أكان من أتباع محمد (الذين آمنوا)، أو من أتباع موسى (الذين هادوا) أو من أنصار عيسى (النصارى) أو من أية ملة أخرى غير هذه الملل الثلاث كالمجوسية والشيفية والبوذية (الصابئين).[3]

عرف شحرور بدفاعه، في كثير من حواراته وكتبه، على طرحه، الذي يعتبر أنّ ما حالَ بين تحديث التراث وإعادة قراءته، هو تلك النظرة القُدسية التي يسبغها البعضُ على التراث بأجمعه وعلى أهل التراث بأجمعهم؛ إلى حدّ وجد ابن عبد البر نفسه في طريق مسدود، وهو ينظر في آيات الوضوء والتيمم، ويحاول الوصول إلى حل منطقي لها لترتيب نزولها، لا يتعارض في الوقت نفسه مع كل ما قيل قبلهُ… فقال عبارته المشهورة: إنّه الداء الذي لم أجد له دواء!

لكنّ هذا كله لم يثن محمد شحرور عن محاولة استنطاق النصّ القرآني، ليقول ما يفهمه المفكر ذاته من ذات النصّ، في ضوء الأرضية المعرفية وفي ضوء ما تراكم من علوم حضارية وإنسانية حتى نهاية القرن العشرين، في انسجام مع الواقع الموضوعي السائد…

فما هي إذن أقوال محمد شحرور في الإرث والقوامة والتعددية الزوجية والمساكنة، باعتبارها مواضيع شائكة، اليوم، ومطروحة على الفقه الإسلامي؟

من تحديث النص الديني إلى إنصاف المرأة ومواجهة التيارات السلفية والإخوانية!

نظرة شحرور للإرث تنبني على المساواة. أما فيما يتعلق بالقوامة، فهو لا يؤمن بها ويجيز القوامة للمرأة في أحايين كثيرة، كما يعتبرها في الأصل متساويةً مع الرجل في القوامة في وقتنا الحالي، نظراً لتفوقها في كلّ المجالات.

محمد شحرور يخلصُ إلى أنّ الروح الذكورية كانت لها الغلبةُ في علاقة الفقه الإسلامي التاريخي بالمرأة وفي نظرته إليها، حتى تحوّلت العادات العربية المتعلقة بها إلى دين، فسادت مصطلحات تقوم عليها حياة العرب الاجتماعية والأخلاقية حتى يومنا هذا.[4]

هذه المصطلحات، يقول شحرور، هي الشّرف والعرض والنخوة والمروءة والشهامة، وهي مصطلحات لا ترد أبداً في القرآن، باعتبارها مفاهيم محلية وزمانية ومكانية، ولا علاقة للعصر اليوم بها!

فمن أشكال النظرة الدونية للمرأة في القراءات السّلفية، حسب المفكر، أن الرجل عند العرب له عرض، والمرأة ليس لها عرض، وشرف الرّجل العربي محصُورٌ بالمرأَة، أمّا وأختاً وزوجةً وبنتاً، أما إن ارتكبت فاحشةً أو ظلمت نفسها، فقد طعنت بشرف أبيها أو أخيها أو حتى ابن عمها، وكأنما لا شرف لها خاص بها، وإذا ارتكب الرجل الفاحشة فلا يطعن بشرف أخته وأمه![5]

تعرّض شحرور، بسبب آرائه هذه، لحملات تكفير شرسة واتُهمٍ بالزندقة والإلحاد، رغم أنه مثلهُ مثل “الأئمة”، ينطلقون من النص: القرآن وسوره وآياته. لكن يعتمد في قراءة النص على العقل بينما يكتفون بالنقل؛ واستخدام العقل يقضّ مضجع السلفيين و”الإسلامويين”… حين يعجزون عن المحاججة بالمنطق، يلجؤون إلى التهم الجاهزة لكل المعارضين، وهي “الرّدة”، وحكم المرتد محسوم لدى هؤلاء!

قولٌ في التعددية الزوجية:

محمد شحرور يحاول حسم النقاش الدائر حول التعدد، معتبراً أنّ المجتمع وأفراده هم من لهم الحق في إقراره، وليس الفقهاء أو السلطة الدينية. بمعنى أن المجتمع في الأصل يختار وينظرُ في قراره إلى تحقق شروط التعددية الواردة في النص القرآني من عدمها.[6]

لكن… على المجتمع أن يقوم باستفتاء آراء الناس بخصوص العمل بالتعدد أو إلغائه… فإذا تقرر الإقرار في بلد مثل سوريا، فالقرار صحيح، وفق شحرور.

أما إذا تقرر الإلغاء في بلد كالسعودية فهو أيضاً صحيح، لأنه نابع من اختيارات النّاس بالأساس. وفي كلتا الحالتين، لا يحمل الإقرار الطابع الأبدي، على اعتبار أن العالم متحوّل![7]

المشكلة في الفقه الإسلامي الموروث، وفق شحرور، أنّه في المسائل التي لا تتعلق بالحلال والحرام، لم يعر رأي النّاس أي اهتمام، وموضوع الاستفتاء غائب عن أذهان “الفقهاء”، لانطلاقتهم من مسلّمة أساسية عندهم هي حاكمية الله، وأنهم بأحكامهم يمثّلون هذه الحاكمية على الأرض، مما لا دور للناس فيه ولا لآرائهم.

يختم شحرور قوله في التعدد، بأنّه إذا افترضنا أن بلداً ما أقرّ إلغاء التعدد، ثم قام أحد أفراده بمخالفة هذا القرار، فالقانون يلاحقه بالتغريم لمخالفته نصّا قانونياً وقراراً اجتماعياً، لكنه لا يعتبره زانياً أو فاحشاً، لأن المسألة لا تتعلق بالحلال والحرام.[8]

كخلاصة، فإنه، بهذا المنطق، لا يحق لأحدٍ أن يقول في حالِ إلغاءِ التّعدد في بلد ما، أنه يحرم ما أحلّ الله، ما لم نقصد أنّ الزواج الثاني عبارة عن “فاحشة” و”زنا”؛ والله حرّم الفواحش، وهذا الالتباس يمكن أن ينتج من جراء عدم التفريق بين الحرام والممنوع، فلا يمكن للحرام أن يحلل، ولكن يمكن للحلال أن يمنع، ومنعه لا يحمل الطّابع الشمولي الأبدي![9]

شحرورُ والحِجاب!

يعتقد محمد شحرور أنّ الحجاب ليس تشريعاً دينياً بقدر ما هو عرف لصيقٌ بالعرب، كانت تقتضيه الحياة الاجتماعية والبيئة وقتذاك، بيد أنّه يتغيّر بتغيّرها!

كما يدحض فكرة أنّ الحجاب رداء أخلاقي لتغطية جسد المرأة، ودرء الفتن التي قد يثيرها هذا الجسد، نتيجة التفريق الذي دأب عليه العربُ بين لباس الأمة ولباس الحرّة، وكان لباس الحرة هو لباس خديجة التي تزوجها النبي محمد، قبل البعثة، كما يقول المفكر.

وكان غطاءً للرأس يقي من الحرّ، ويجمع الشّعر أن يتبعثر، وثوب طويل يستر القسم الأسفل من الجسد، لعدم وجود ملابس داخلية وقتها، وفضفاض يسمح للمرأة بحرية الحركة في أعمالها داخل وخارج البيت.[10]

وأكثر من ذلك، فقد كَان الرّجال أيضا يقومون بتغطية رؤوسهم مثل النساء، نظراً للبيئة والظروف الاجتماعية. كما كان الرجل يرتدي لباساً طويلاً، لئلا تظهر عورته أيضاً حين يجلس، لانعدام الملابس الداخلية آنئذٍ… بالإضافة إلى لحية كان يطلقها الرجل حتى لا يعاب بين قومه![11]

ويستدلّ شحرور بشأن التفريق بين لباس الأمة عن الحرة ببعض أقوال الألباني وإبن تيمية، اللذان اعتبرا أن عدم لباس الإماء لذات لباس الحرات هو لتفريقهن عن بعض…

بينما يجد شحرور أن أقوالهم تثبت أن الحجاب ليس لإخفاء مفاتن المرأة، لأن الأمة أيضاً امرأة في هذا السياق. كما تبرز بشكل قاطع أنّ أطروحة الحجاب، التي تقوم على فتنة المرأة للرجل، ليس لها أي أساس شرعي أو ديني ولا تتفق حتى مع المنطق.[12]

شحرور يطرح التساؤل الذي قد يطرحه أي عقلاني يقرأ التراث: “كيف نأمر بتحجيب الحرائر ونسمح بسفور الإماء، وكيف يتفق هذا مع مفهوم أن المرأة فتنة للرجل وأنها كلها عورة وأنها كلها شر، والأمة أصلاً امرأة؟ وكيف نفهم أن الحرة القبيحة يجب أن تتحجب، ولا بأس بسفور الأمة ولو كانت شقراء حوراء في الثامنة عشر من العمر؟”…

يبدو أن هذه الأسئلة تكوي بعقلانيتها الذهن العربي، الذي ظل يردد سردية “الحجاب” لقرون دونما مساءلتها أو تفكيكها أو حتى محاولة وضعها في سياقها التاريخي، الزماني والمكاني والبيئي.

… هذا ما وضع الفقهاء في مأزق من مواجهة أفكار شحرور، فسلكوا طريقاً سهلاً في تكفيره والتشكيك في نواياه ومقاصده من القراءة الحديثة والمعاصرة للقرآن، لأنه يحفظ النّص تماماً كما يحفظونه، ولكنهم… ربما… لا يستعملون عقولهم كما يستعمله هو…

من هذا المنطق قد يتساءل الكثيرون: إذا كان محمد شحرور محدّثا، فكيف نظر للإرهاب والفكر الطائفي الذي يحدث ضجّة في العالم الإسلامي؟

عندما نادى بتجفيف منابع الإرهاب داخل النص الديني!

شحرور يذهبُ إلى أنّ الثّقافة الإسلامية الموروثة ربطت بين القتال والقتل والغزو والشهادة والشهيد. في نفس الوقت، فقد قللت من قيمةِ الحياة والحرصِ عليها وطلبت ممن يحبّ الحياة ويكره الموت أن يشعر بالذّنب، وأنّ الذي يقتل في سبيل الله سيدخل الجنّة مباشرة دون انتظار.[13]

يدين المفكر، أيضاً، تواطُؤ التراث الإسلامي مع السّلطة الحاكمة في العصرين الأموي والعباسي، فلم ينبس بكلمةٍ عن احترام حرية النّاس في اختيار عقائدهم وشعائرهم وحرية الكلمة وحرية الضّمير.

كان لا مجال، وقتئذٍ، للفصل بين الشهادة والقتل والموت وحرية النّاس في اختيار عقائدهم. من هناكَ، جاء أصل التفكير الإرهابي في الثّقافة الإسلامية، فتم ترسيخ قتل المرتد وجعله من ثوابت الدين الإسلامي، كما أن طاعة السلطان، وإن كان ظالماً، تعتبر من طاعة الله ورسوله.[14]

كانت الحروب وقتئذٍ على أساس أمميّ، أي أمّة “إسلامية” ضدّ أمّة “الكفر”، أو دار الإسلام ودار الكفر، مع أنّ الهدف الأساسي منها كان سياسيّا محضاً، وهو الفتوحات لكسبِ وجمع الجزية فضلاً عن إبعاد المعارضة، كما يرى شحرور.

شعارُ “الوسطيّة”!

يعتقد شحرور أنّ رفع شعار الوسطية لدى الكثير من الفقهاء، منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001، وما تلاها من أعمال إرهابية، غيّرت نظرة العالم للإسلام كدين، وأن طرح مفهوم الإسلاموفوبيا على السّاحة الدولية، لم يكن سوى تخريجة مثل باقي التّخريجات، ما دامت لم تتم معالجة الإشكال الكائن داخل النصّ!

يضربُ شحرور المثل بالكثير من التخريجات التي برزت في التاريخ الإسلامي، كفقه الأولويات وفقه الأقليات، حيثُ لم يتقنه أحد كما أتقنه “فقهاء” الدين، فاخترعوا الناسخ والمنسوخ لتلافي التناقض الظاهري بين بعض الآيات القرآنية، وخاصّة لحلّ التناقض بين آيات القتال.

الإشكال على ما يبدو، أنّ هذا التناقض جعل الثقافة الإسلامية انتقائية في تعاملها مع هذه الآيات، فمن يريدُ القتال يستدلّ بآيات القتال، ومن يريدُ السّلم يبحثُ عن آيات السّلم… لكنّ ما لم يجرؤ عليه أحدٌ، هو القول بأنّ آيات القتال تعني سياقاً معيّنا وأحداثاً وقعت منذ قرون، وينبغي إفراغها من مُحتواها اليوم كتجفيف فعليّ لمنابع الإرهاب!

بين الجِهاد والقِتال!

يعتبرُ شحرور أنّ أحد منابع الإرهاب هو خلطُ الفقهاء بينَ المفهومين.

أكثر من ذلك، يعتبرُ أنّ ثمّة فرق بين الجهاد والقتال، حيثُ الجهاد الأكبر، وفق قراءتهِ، عشرات مجالات الحياة كالسعي في طلب الرّزق وتحصيل العلم ومعاناة آلام الحيض والولادة عند النّساء والوقوف في وجه المغريات والصّمود أمام التهديدات. في كلّ هذه المجالات، يخلو الجهادُ من العنف والاصطدام المسلّح، تماسكاً بالأيدي ورشقاً بالحجارة وضرباً بالسّيف وقصفاً بالقنابل.[15]

أمّا القِتال في أصله، يضيف الكاتب، فلا يكُون إلاّ بين طرفين متقاتلين لتسوية نزاع لم تنفع في تسويته كل الوسائل، إمّا على الصعيد الفردي أو الجماعي؛ ومثاله معارك بدر وأحد وخيبر والطائف والأحزاب، وهي كلها أحداث تاريخية مرتبطة بزمانها ومكانها كأحداث موسى ونوح وغيرهم.

لكنّ الأعجب، حسب شحرور، أنّ الفقهاء وأصحاب التراث لم يكتفوا بتحويل الجهاد إلى قتال، بل حوّلوا الجهاد إلى غزو والقتال إلى قتل.

من الواضح إذن أن القضاء على أحد منابع التطرف هو الفصل بين كلمتي الجهاد والقتال، ذلك أنّه لم يرد في القرآن بهذا المعنى العنيف دائماً، وعندما نجد في القرآن في سورة لقمان “وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ”، فالجهاد هنا لا يعني قتال الوالدين؟

وتبقى الآيات التي ورد فيها القتل والقتال متعلّقة بأحداث سردية من القصص القرآني، ولا تشير إلى تشريع صالح لكلّ زمان ومكان، فالآيات إن كانت حتميةً وقتها، فإنّها اليوم، معضلة وآفة إنسانية لا يمكن القضاء عليها إلاّ بتجفيف منابعها بالتّراث الفقهي الإسلامي وتهذيب الفتاوى المتوحّشة!

باختصار… فإنّ تفسير الفقهاء، منذ العهد الرّاشدي، ساهم في رسم عقيدة قتالية لدى الأفراد والجماعات.

عقيدة… تجسّدت لدى الأفراد بالموت في أرض المعركة طلباً للشّهادة- بمعناها الاصطلاحي- ونيل الجنّة… ولدى الجماعات- أي الجيوش- بغزو المشركين والكُفّار في عُقر دارهم، ولو لم يصدر عنهم عدوان.[16]

بهذهِ العقيدة المتطرّفة تم اغتيال عُمر بنجلون ومهدي عامل وحسين مَروة وفرج فودة…

في النّهاية… رحل محمد شحرور عن الدّنيا في 21 كانون الأول/ ديسمبر (دجنبر) 2019. رحل وهو مؤمن بمشروعه رغم كلّ الانتقادات، لأنّه لم يكن يريد سوى أن يقرأ النصّ الديني بمنظوره واجتهاداته. وذاك من حقّه ما دام مشروعه لقي ترحيباً من طرف كل من يريد العيش بسلام وبحرية وبكرامة دونما سلطة دينية مفرُوضة…

أمّا بخصوص تحريف المفكر الإسلامي للقرآن فهو… رأي فقط، لأنّ القائل به لا يملك التأويل الصحيح لتلك الآيات التي اتهمَ ’شحرور‘ بتحريفها!

هوامش:

[1] شحرور محمد، الإسلام والإيمان، منظومة القيم، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع.

[2] المرجع نفسه.

[3] نفسه.

[4] شحرور محمد، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع.

[5] المرجع نفسه.

[6] نفسه.

[7] نفسه.

[8] نفسه.

[9] نفسه.

[10] نفسه.

[11] نفسه.

[12] نفسه.

[13] شحرور محمد، تجفيف منابع الإرهاب، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع.

[14] المرجع نفسه.

[15] نفسه.

[16] نفسه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كاتب صحفي مغربي

المصدر: مرايانا

التعليقات مغلقة.