علي حبيب الله *

لم تقتصر سياسة “المَحميّة” على البشر، إنما طالت الحجر كذلك؛ فقد أعادت سلطات الاحتلال إنتاج الفضاء العمراني للقرية وفق أجندة استعمارية، وذلك عبر تخطيط وبناء الأحياء السكنية، ومن بينها فكرة “حي الشيكونات”، وهو تقليد معماري – استعماري اتُّبع في باقي قرى الداخل الفلسطيني لاحقًا، لكن بدايته كانت في شَعَب. ففي آذار/ مارس عام 1960، باشرت السلطات الإسرائيلية ببناء حي يبدأ بـ20 وحدة سكن، على نمط معمار المهاجرين، أسكنت فيه عائلات من مُهجّري قريتيّ كراد الغنّامة والبقّارة. واستمر البناء لاحقًا ليصل إلى أكثر من 60 وحدة سكن(21).

ليس في التخطيط والمعمار فقط، إنما تمت كذلك إعادة النظر في الفضاء الجغرافي للقرية، ووجهها التاريخي؛ فقد شقت سلطات الاحتلال ضمن مخططها في حينه، وفي فترة بناء “الشيكونات”، شارعًا رئيسيًا جديدًا في القرية يلتقي مع طريق عكا – عرابة، بطول ثلاث ونصف كم(22)، ما ساهم في دثر خريطة وجه القرية ومعالمها قبل النكبة.

تختزل قرية شَعَب حكاية شَعبٍ بأكمله، ضمن سياسة الاقتلاع والقطع والتشويه، التي مارسها الصهاينة منذ عام النكبة. إلا أن حكاية القرية بين تهجير أهلها وحاميتها، وإبقائها ثم إعادة إنتاجها على نمط “المحميات الاستعمارية”، يظل يخصها وحدها من سائر القرى الباقية في الجليل وبلاد الداخل عمومًا، ما يضعنا عند قولٍ مفاده: النكبة واحدة وأشكالها متعددة.

“وفي قرية حرفيش، تجولنا على بعض بيوت أهلها، وشحدنا منهم قليلاً من الخبز والماء. كانت معنا لبيبة الحاج حسن، حامل وَلدت على الطريق. أثناء الخروج ووسط الضجيج، أخذوا جانبًا من الطريق، اهتم بها عدد من النساء، شلحت امرأة زنّارها وزنّرتها به. وعندما وضعت طفلتها، وضعوا المُصران (الحبل السري) على الحَجر وقصّوه بحجر ثانٍ، وسحبوا من الثوب خيط وربطوه به“(23). كان ذلك، بحسب الحاجة حنيفة صالح (أم كرم الجمّال)، يوم أن هُجّر أهل شَعَب في النكبة من قريتهم، وولوا وجوههم شمالًا في طريقهم نحو لبنان.

أن تلد امرأة مولودتها على قارعة الطريق، ثم قص الحبل السري على حجر بحجرٍ، فهو قطعٌ وقطيعة، ببعديهما المادي والرمزي معًا… ففيما كانت لبيبة الحاج حسن تلد طفلتها، كانت الأيام في لحظتها تلد النكبة. ولم تكن النساء الشعباويات من حولها، يَعلمن أنهن يقصصن حَبلين لا حبل واحد، حبل لحم مولودة عن أحشاء أمها، وحبل لحمهن عن عظم ديارهن وأرضهن في شَعَب.

لقد دفعن نساء شعب من دمائهن مثلما دفع رجالهن في معارك حاميتهم الحامية. لكن، وقبل حامية النكبة، فإن في شعب حكاية شعبية، لها ملامح الأسطورة، متصلة بالإرث النضالي للنساء في ذلك المكان، حكاية “بنات العين السبع”.

بنات العين السبع:

تقول حكاية بنات العين، إن المغارة الواقعة عند مدخل القرية الغربي بجانب العبهرة، الشجرة التي قدّسها أهالي القرية، كانت تنبع فيها عين ماء، كما كانت مسكنا لسبع شقيقات. من الناس من اعتبرهن قديسات، ومنهم من رأى بهن من جِنيّات المنطقة!(24) ويُروى أنهن كن يخرجن بعد منتصف ليل كل يوم جمعة، يطبلن ويزغردن ويرقصن على وجه ماء العين.

ظلت هذه الحكاية تشعل مخيال أهالي قرية شعب منذ أول شَعباوي خلع نعليّه عند كعب ذلك الجبل، وحتى عام النكبة. وكثيرًا ما كانت تقصد بعض فتيات شَعَب، ممن تأخر عليهن الزواج، عين البنات مستغيثات غناءً:

يا بنات العين جيناكوا زايرات

مثل الخيل الغايرات

كل البنات اتجوزت

إلا إحنا البايرات… (25)

لا يعرف الشَعباويّة أصل منشأ هذه الحكاية، لكنها حكاية عربية عن عروبة المكان، وليس لها مسوح رومانية أو إغريقية كما يقول عاطف عزايزة في كتابه التذكاري “قرية شَعَب”. ولأن الحكاية الشعبية لا مؤلف لها، بل مؤلفها الناس، إلا أن لدى أهالي القرية كان أكثر من تفسير عن منشأ حكاية بنات العين. إذ يرى صاحب كتاب “قرية شَعَب” أن بنات العين ليست سوى أسطورة فيها تعبير مجازي عن علاقة الفلاحين بعيون مائهم، الذين كانوا يطلقون على روافد الماء، اسم “بنت التلال”، ولعيّن البنات في شَعَب، برأي عزايزة، كانت سبعة روافد، اعتبرها الشعباويّة مجازًا سبع بنات(26). قد يكون هذا الاجتهاد صحيحًا، لكنه يضعف أمام التخيّل المُشتغِل والمُشتعِل لدى أهل القرية عن عين البنات السبع.

وفي تأصيل آخر لحكاية بنات العين السبع، وهو الأكثر استرخاءً في ذاكرة أهل القرية، أن السبع بنات، هُن عربيات، منهن شقيقات ومنهن بنات عمومة قُتلن أو أُستشهدن عند تلك العين وجرى دفنهن داخل المغارة أيام حروب الصليبيين(27)، وبالتالي ظلت المغارة مسكونة بأرواحهن عند عين الماء، فصار يَعتقدُ بهن الناس، منه خروجهن ليلة كل يوم جمعة، يرقصن ويزغردن على ذمة أهالي القرية.

كان لحكاية “بنات العين السبع” كبير الأثر في تشكيل المخيال الشَعباوي- الاجتماعي، عن المرأة الشعباوية ودورها في بناء الذاكرة النضالية لسكّان المكان. وحديثًا، ظل يتذكر أهالي القرية على مدار عقود من بعد النكبة، قصة “المَسلمانية”، وهي امرأة مسيحية قدمت من قرية “رميش” اللبنانية ومعها ابنتها، استقرت في شَعَب وأسلمت، فسُميت المَسلمانية(28). عَرَفها الشعباوية امرأة تقية وعابدة، اشتغلت في الطبابة الشعبية لنساء القرية وأطفالها. وفي الثورة الكبرى على الاستعمار البريطاني وهجرة اليهود سنة 1936، كانت المَسلمانية مقصد ثوار شعب والشاغور للاختباء عندها أو الاختفاء بعلمها(29)، إلى حد أُكسبت فيه ملامح المرأة العارفة والكاشفة في حينه.

مع المقاتلين:

“إن نساء شَعَب الحافيات، يستاهلن أن يلبسن أحذية من ذهب“(30). هذا ما كتبه جاسم، النقيب العراقي في جيش الإنقاذ لإحدى صُحف العراق عام النكبة، بعد أن شدّهُ فعل نساء شَعَب، وإسنادهن لحامية رجالها، في الدفاع عن قريتيّ البروة وميعار، قبل الدفاع عن شَعَب نفسها.

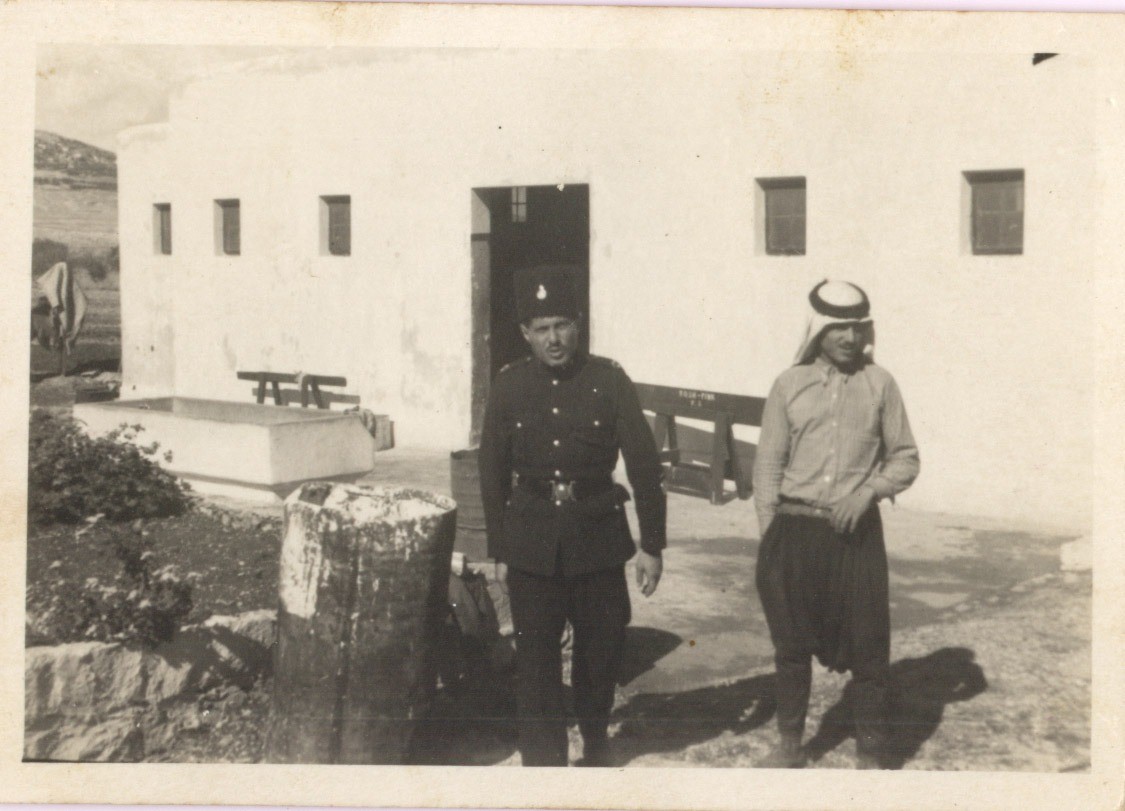

حين تشكلت حامية شَعَب الفدائية على أثر سقوط مدينة عكا منتصف أيار/مايو عام النكبة، للدفاع عن القرية والقرى المجاورة، لم يكن مُقاتلو الحامية يحملون غير بنادقهم وأمشاط رصاصهم، ما تطلب دعمًا لوجستيًا، تكفلت به النساء، فحملن خلف أزيز الرصاص ومن تحت النار والدخان، الماء والزاد على رؤوسهن، وعلى خصورهن ربطن لفائف الشاش، حافيات يدسن شوك صيف الشاغور، يهزجن من فوق الروابي والتلال، كلما نخّ مقاتل على ركبته في مُستحكمًا للقتال.

من أشهر نساء حامية شَعَب، كانت كل من نجمة عبد الله الدَلة، والدة الشاعر الشعبي يوسف حسون؛ ومعها خضرا الشيخ خليل، شقيقة قائد الحامية “أبو إسعاف”. ظل يتذكر كل رجال الحامية يوم أن وقفت نجمة الدَلة على بئر الحنّانة في القرية، وهاهت (مهاهاة) الحوّربة متبوعة بالزغاريد، لدب الحَمية في رجال الحامية أثناء ركوبهم الشاحنة إلى معركة “أبو مسنسل” بين قريتي هوشة والكساير(31). ومما هاهته يومها:

آويها

درّسوا مدافعهم وداروها تلايانا

لا حْنا ارتعبنا ولا انهزت زوايانا

وان قدّر الله وأدتّنا منايانا

كاسٍ اشربناه لنسقيه سَم لاْعدانا

لتقوم بعدها فجة زغاريد نساء الحامية على الحنّانة، يعلوها صوت بارود الحامية، لتردف نجمة أم يوسف الشاعر:

آويها

شبابنا الأبطال ومِن يِقدر يحاصركو

يا حاملين القنابل عا خواصركو

وسْألت رب السما من فوق ينصركو

نَصرةْ عزيزة ولا يكسر خواطركو… (32)

أما عن خضرا الشيخ خليل، فتذكر أم شوقي نعمات ماهل الخطيب، التي لم يكن عمرها قد تجاوز العشر سنوات وقتها، أنه أثناء اشتباك رجال الحامية مع الصهاينة في ميعار، ترك أحد مقاتلي الحامية المعركة عائدًا إلى شَعَب، وكانت خضرا الشيخ خليل تقف على مدخل القرية من جهة ميعار جنوبًا. ولما رأت مقاتل الحامية عائدًا، اقتحمته محاولة نزع بندقيته منه، وصاحت به: “ما بدك تقاتل بلاش، بس روح واترك البارودة، هاتها وأنا بدي أقاتل فيها”، فما كان من مقاتل الحامية إلى أن عاد للمعركة(33).

دفعن نساء الحامية بأبنائهن، وهيّجن أزواجهن للقتال، فمصطفى الطيّار أحد قادة الحامية المعروفين، لمّا عاد من معركة البروة بعد تحريرها إلى بيته، ثم داهمها الصهاينة ثانية في ليل السادس والعشرين من حزيران/يونيو عام النكبة، انقضّت عليه أمه من عنقه أثناء نومه منهكًا، وصاحت به أن يصحو لأن “ولاد الميّتة”(34) قد استحلوا البروة مجددًا، ودفعت به دون أن تعلم أم الطيّار، إن كان ولدها سيعود حيًا أو “حاملينوا أربعة”.

كانت خضرا الشيخ ونجمة عبد الله الدلة وغيرهن العشرات من نساء القرية، يملأن الماء من الحنّانة، فيلمع إناء الماء فوق رؤوسهن، فيصوب اليهود بنادقهم على لمعة الإناء، إلى أن صار اللمعان هدفا بذاته، يدل قناصة بارود الصهاينة على نساء الحامية وحِملهن (35). كانت تنكات نقل الماء، مما تركنهُ نساء الحامية، مُخزقة من فعل رصاص أيام الدفاع والاقتلاع.

يُروى أن كل من أبو إسعاف ونجيب الطيّار، القياديان اللذان وقفا على رأس حامية شَعَب، كانا مكلّفين بتذخير الحامية بالسلاح والفشك (الرصاص)، وكان إحضار الفشك تحديدًا، مسألة في غاية المعاناة بالنسبة لهما. أحضر نجيب الطيّار الفشك من دمشق غير مرة خلال حرب دفاع الحامية عن القرية، معدودًا بالحَبة لقلته. ولأن الفشك بعضه، كان قد نال منه الصدأ، ولقلته، كانت مهمة نساء الحامية فرك “الفشكات” بالسكن (الرماد) وتنظيفها، بما يتضمنه هذا الفعل من تهديد لحياتهن.

بعد ذلك، كن يحملن الفشك والذخائر في حِراجهن إلى مواقع القتال عند اشتعاله. من أبرز نساء الحامية التي عُرف عنها فرك الفشك ودعم صمود الحامية، كانت حلوة السليمان(36). كما وتروي الحاجة أم هاني سُعاد صالح حسين، يوم أن حملت صندوقا مملوءا بالقنابل اليدوية، لحقت به رجال الحامية إلى معركة ميعار. وتذكر تحذير رجال الحامية لها، مستنفرين من مغبة انفجار الصندوق بها، ولم يكن تجاوز سن سُعاد في حينه الرابعة عشر عامًا(37).

استشهدت من نساء شَعَب أثناء التهجير ومعارك حامية القرية خلال النكبة، زهرة موسى الشيخ محمد، والحاجة آمنة الخالد، وفاطمة صالح موسى (الحاج علي)، وفاطمة سعيد حميّد، ولطفية علي العايشة، وغيرهن من اللواتي ابتلعت رائحة الدم أسماءهن.

مذبحة الوحل… أو مقتلة عجائز شَعَب:

لم تبخل صدور نِساء شَعَب على أبنائهن بلبنهن، كما لم يبخلن بدمهن يوم أن دبت فيهن حَمية الاشتباك خلف رجالهن في الحامية، لحماية شرف تراب الشاغور. تلك حكاية تطول عن نضال نساء البلاد، التي همشتها ألّسن وأقلام الرواة والمؤرخين، في تهميش منذ هدهدتهن لأطفالهن كلما حَميّ وطيس الحُب، إلى دفعهن بدمهن ولحمهن في حمى وطيس الحرب.

حومة الطير:

ليس في شَعَب وحدها، بل في كل قُرى ومُدن فلسطين المُهجرة في النكبة، ظلت فيها مسألة “مُسنّيها وعجائزها” الذين لم يقووا على المشي والفرار أثناء التهجير، واحدة من أبرز ملامح النكبة ووحشيتها، التي غطّاها غبار الهجيج والزمن معا. حتى القُرى غير المُهجرة، الباقية في بلادنا داخل أراضي 48، بعض أهلها تَركوا قراهم لأيامٍ أو أسابيع، تاركين خلفهم، فيما كان فيها بعض عجائزهم وكبار ختايرهم، ثم عادوا إليها ليجدوا بعضهم قد مات، ومن العجائز من اختفوا بلا رجعة، ودون أي خبر عنهم إلى يوم الناس هذا.

في قريتي عين ماهل الباقية في قضاء الناصرة، تَرك المواهلة قريتهم في النكبة وغادروها خوفا لأكثر من أسبوعين، قبل أن يعودوا إليها. لم يبق في القرية وقتها غير مجموعة من عجائزها، وأصر الشيخ يوسف الشركسي الذي كان في الستينيات من عمره على البقاء في القرية، بعد أن علِم ببقاء بعض عجائزها فيها. وظلّ شيخا للمنزول المكان المُعدّ للضيوف، يُقيم الصلاة وحده فيه طوال مدة غياب أهل القرية. لم يكن تفقده للعجائز في منازلهم لأجل التأكد من توافر الخبز والماء لديهم ما أبقاهم أحياء في حينه فقط، إنما سورة عمران المندفعة تضرّعاً ونحيباً من حنجرته، هي من كانت تبعث السكينة والطمأنينة في نفوس العجائز الباقين. ويُروى أن الحكروشية التي كان منزلها بجوار المنزول، لم تشعر برحيل أهل القرية أصلاً.

في صفد وقُراها التي هُجّرت معظمها، حيث وعورة جبالها، كانت واحدا من أسباب ترك مُهجّريها لعجائزهم أثناء عمليات التهجير، إذ كانت أيضا، عمليات تسلل سكان بعض تلك القُرى لقراهم ليلا، إما من أجل أخذ بعض حاجياتهم الأساسية التي لم يستطيعوا حملها حينما هُجّروا وبالأخص المال والذهب، أو من أجل تفقد بعض مسنّيهم الذين بقوا في منازلهم متمسكين فيها، أو غير قادرين على الوقوف على أقدامهم والسيّر عبر الجبال إلى لبنان وسورية.

مات بعض كبار السن الفلسطينيين والختايرة على فراشهم، دون أن ينتبه لهم أحد. لم يكن يعرف الصهاينة الذي استولوا على تلك القُرى ببقاء العجائز، لولا رائحة لحمهم المتعفن المنبعثة من منازلهم. وحينما أوكلوا لبعض المتعاونين من شراكسة قرية الريحانية، مهمة جمع جثامين العجائز الباقين في قُرى علما وصلحة وميرون وغيرها من قضاء صفد، من أجل دفنهم؛ كان يستدلّ الشراكسة على جثامين العجائز من خلال “حومة الطير”(38)، إذ كانت طيور مثل الغربان، تتجمع على سطوح وعند نوافذ المنازل التي تنبعث منها روائح جُثث عجائز تُركوا وحدهم في انتظار موتهم على فراشهم.

في شَعَب:

خلَت بيوت قرية شَعَب من أهلها وآهاليها، بعد تهجير أهالي قُرى البروة وميعار والدامون في حزيران/يونيو من عام النكبة. لم يبقَ في شَعَب وقتها غير حامية القرية العسكرية(39)، وبعض عجائز وختايرة القرية في منازلهم. اختلفت الروايات في عدد العجائز الباقين في القرية، فالوثائق الإسرائيلية تذكر بقاء سبعة عشر مُسنًّا ومُسنّة من أهالي القرية فيها(40).

بينما يذكر صاحب كتاب “شَعَب وحاميتها” أن عدد عجائز القرية الباقين، قد تجاوز العشرين(41)، فيما قال الحاج نمر محمد أيوب في مقابلة شفويّة معه إنهم ثلاثة عشر عجوزا (42). غير أن أبناء وبنات العجائز يجمِعون على أن الختايرة الشَعَبيين، الذين اختفت آثارهم قد تجاوزوا العشرين.

ظلّ عجائز “الوحل” داخل منازلهم في شَعَب طوال فترة قتال الحامية دفاعا عن القرية ما بين موسمَي القمح والزيتون، أي ما بين أوائل حزيران/ يونيو وحتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من عام النكبة. كان مقاتلو الحامية مَن أشرَف على حماية وتأمين حاجيات عجائز قريتهم الباقين طوال هذه المدة.

في روايته “باب الشمس” يتحدّث “إلياس خوري” عن تلك الواقعة بعد قرار حامية شَعَب العسكرية بالانسحاب من القرية، وحوار قائد الحامية أبو إسعاف مع أحد عجائز القرية المُسنين، من أجل أخذهم معهم، ورفض هذا الأخير الخروج؛ قائلا إنهم عجائز ولن يمسّهم سوء حتّى إن ظلّوا في منازلهم، إذ لا حاجة للصهاينة بقتلهم.

جمع ضباط الـ”هاغانا” عجائز وختايرة القرية من منازلهم، عند بركة الحنّانة، بطريقة كما لو كانوا مقاتلين، دون أي مُراعاة لسنّهم ووضعهم الخاص، حتى أن بعض المُسنّات اللواتي خفنَ من نسف المنازل، وبالتالي أخبرن الضباط عن وضع أزواجهن الذين لم يقووا على الوقوف على أقدامهم وظلوا في بيوتهم، رفض ضباط الـ”هاغانا” أعذارهن، وطُلب منهن العودة لبيوتهن وجلب أزواجهن حمْلًا أو جرًّا على الأرض.

جرَّت إحداهن زوجها على الأرض فعلا من منزلهما إلى ساحة البركة، وهي تجرّ نفسها أمامه. ما إن وصلت به البركة، كان قد تدفّق الدم من فمه بلون أسود، ومات على مرأى عجائز القرية وضباط وجنود الـ”هاغانا”.

من بين جميع عجائز ومُسنّي شَعَب، وقعت سبّابة الضابط الصهيوني على اختيار ما يقارب العشرين منهم، والذين تمّ إيقافهم جانبا، ثم أمر بزجهم على ظهر شاحنة، فيما بدأ المطر لحظتها بالتحوّل من رذاذٍ إلى زخّ من الأمطار على وجوه وأبدان العجائز المكشوفين عُراةً بين الأرض والسماء، من على ظهر الشاحنة(43).

إلى زبوبا:

كانت بُركة شَعَب قد صارت بركة من الطين الموحِل بفعل المطر، ولمّا همّت الشاحنة حاملةً عجائز وختايرة القرية، كانت عجلاتها تدور مكانها تارة، وتسير مندفعة تارة أخرى، قاذفة تُراب شَعَب وحلا وطينا خلفها، بفعل ماء المطر. بينما ينظر عجائزها من على الشاحنة بكامل لحمهم، نظرة وداع شَعَبِهم ومسقط رؤوسهم من بين الطين والوحل.

لم يكن يعرف عجائز شَعَب وجهة شَحنهم ومصيرهم، كما لم يكن يعرف أي من ذويهم عن مصيرهم شيئا. سارت الشاحنة بهم من شَعَب إلى عكا غربا، ثم انعطفت جنوبا باتجاه مرج ابن عامر، إلى أن وصلت عند أطراف المرج بالقرب من قرية زبوبا من قضاء جنين، على الحدود الفاصلة بين الأراضي المُحتلة وقتها، وبين المنطقة العربية التي غدت تحت حكم السيادة الأردنية.

ألقت الشاحنة بحمولتها البشرية من عجائز شَعَب العاجزين عن الوقوف على أقدامهم حتى، في أراضي زبوبا الحدودية، وكان ذلك عند ساعات الغروب، وبينما أمطرهم الصهاينة بوابل من الرصاص الذي كان أزيزه يعلو فوق رؤوسهم لإخافتهم وترهيبهم، كان زخّ المطر يشتدُّ غزارة على أبدانهم، محوِّلا أرض زبوبة السهليّة بحرا من الوحل والوحشة، التي زادها عتم ليل ذلك اليوم، قسوةً ووحشية.

يروي الحاج نمر أيوب الذي كان والداه من بين عجائز المذبحة، أنّ أمه التي كانت بحالة صحية أفضل من والده الذي كانت جَهامة جسمه، تساوي ضعفي حَجمها، ممّا حالَ دون قدرتها على حَمله ولا حتى جرّه، آثرت تركه لمصيره، والنجاة بروحها، إلا أنها ماتت لاحقا قبل وصولها الأردن. بينما يروي أن زوجة عمّه التي كانت أكثر بدانة وجَهامة من أمه، استطاعت حمل زوجها، ونقله على ظهرها إلى قرية زبوبا، ثم إلى جنين، حيث فارق الحياة فور وصولهما المدينة(44).

من لم يمُت من عجائز شَعَب، بفعل التعب والمرض، مات من البرد أو غرقا في الوحل، ومنهم من قتله الرعب والخوف، فمات منهم يومها أكثر من سبعة عشر مُسنا ومُسنة، ومثل كل مجزرة أو مَقتلة فيها ناجٍ وحيد، كان الحاج مروان فاعور الناجي الوحيد من مذبحة الوحل التي روى بعد وصوله الأردن كل تفاصيلها، منذ شحنهم من شَعَب، وحتى موت آخر عجوز من عجائز “يوم الوحل”.

عجائز ينوحون مثل أطفال، ويحاولون التشبُّث ببعضهم، أو بحبال المطر. سُعال ونشيج وتنهُّد بينما يبتلع الوحل الذي صار طينا وصمغا أقدامهم، حتى لم يعودوا قادرين على سحبها منه، فالتصقوا به التصاقا أبديا، فيما عيون الصهاينة تراقب من بعيد، قيامهم ودبّهم طِوال ساعة هذا الموت الموحِل والموحش في سهل زبوبا.

بحسب ما أورده ياسر أحمد علي في كتابه “شَعَب وحاميتها” نقلا عن الحاج الناجي مروان فاعور وشهادته الوحيدة واليتيمة عن المذبحة، بأن العجائز الذي قضوا في يوم الوحل شهداء، هم: حسين فاعور، ومصطفى فاعور، وعبد الله خطيب، وحلوة الناصر (فاعور)، وخزنة عبد الحليم، وعائشة المنصورة، والشقيقتان من آل شحيبر آمنة الحسنا وخزنة الحسنا، وفاطمة المسلمانية، وحادي القرية محمد الخليل، وعبد محمد خطيب، ومحمد أيوب، ونفيسة أيوب، وأمينة خطيب، وحشيش عبد الجليل، وزهرة الشاهينة الأسعد(45).

هوامش:

- المرجع السابق، ص 75.

- المرجع السابق، ص 75.

- الحاجة حنيفة صالح حسين (أم أكرم الجمال)، مهجرة من شعب، برج الشمالي – جنوبي لبنان، تاريخ 15/5/2003. نقلا عن ياسر أحمد علي، شَعَب وحاميتها – قرية شَعَب الجليلية والدفاع عنها -، المنظمة الفلسطينية لحق العودة “ثابت”، بيروت 2007، ص 223.

- راجع: عزايزة، عاطف محمد، قرية شَعَب – أثار ظاهرة وتاريخ مفقود، ص 87-88.

- لم تقتصر هذه الأبيات المُغناة على ماء “بنات العين السبع” في شَعَب، إنما كانت من طقوس الميومة في ساحل فلسطين شمالا وجنوبا، فقد وردت مثل هذه الأبيات المستغيثة بالبحر في طقس موسم “أربعة أيوب” في قرية جورة عسقلان. عن ذلك، راجع: تماري، سليم، الجبل ضد البحر، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

- عزايزة، عاطف محمد، المرجع السابق، ص 88.

- مقابلة شفوية مع السيد محمود محمد أبو الهيجا، شَعَب، موقع فلسطين في الذاكرة – ضمن التاريخ الشفوي لتدوين النكبة الفلسطينية، تاريخ: 1-3-2010.

- جرت العادة في الجليل، حتى إلى ما بعد النكبة، تسمية كل امرأة اعتنقت دين الإسلام، خصوصا المسيحيات، بالمَسلمانية، أي المتحولة للإسلام.

- راجع: محمود محمد أبو الهيجا، المقابلة السابقة.

- نقلا عن ياسر أحمد علي، المرجع السابق، ص 197.

- المرجع السابق، ص 190.

- المرجع السابق، ص 190.

- المرجع السابق، ص 198.

- درج على ألّسنة فلّاحي فلسطين قبل النكبة، نعت اليهود المُقيمين في فلسطين بـ”ولاد الميّتة”، كشكل من أشكال استضعافهم.

- ياسر أحمد علي، المرجع السابق، ص 198.

- المرجع السابق، ص 198.

- المرجع السابق، ص 198

- حبيب الله، علي، أعمى علما – حكاية مسحّر، على موقع “متراس”، تاريخ 25/5/2019.

- عن حامية شعب العسكرية، راجع المادة الأولى من هذا الملف، بعنوان: قرية شَعَب… بين ذاكرة الحامية وسياسات الحامية.

- أرشيف الجيش الإسرائيلي، نقلا عن: عاطف عزايزة، قرية شَعَب – آثار ظاهرة وتاريخ مفقود، ص 71.

- علي، ياسر أحمد، شَعَب وحاميتها – قرية شَعَب الجليلية والدفاع عنها، ص 211.

- أيوب، نمر محمد، مقابلة شفوية، شَعَب، فلسطين في الذاكرة، ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 13/6/2011.

- المرجع السابق.

- المرجع السابق.

- علي، ياسر أحمد، شَعَب وحاميتها، ص 212.

…………..

انتهى

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* كاتب من فلسطين

المصدر: عرب 48

التعليقات مغلقة.