تيسير خلف *

كان «بوسيدونيوس الأفامي» (135 – 51 قبل الميلاد) واحداً من أعظم العقول في تاريخ البشرية؛ فبالإضافة إلى كونه أبرز الفلاسفة الرواقيّين في عصره، كان أيضاً شاعراً، وجغرافياً، وعالم فلك، ورحّالة، ومفكّراً سياسياً لا يُشقّ له غبار. ولكن، للأسف الشديد، فُقد معظم مؤلَّفاته، ولم يبق منها سوى الاقتباسات التي أخذها عنه المؤرّخون، والفلاسفة، والخطباء الرومان، والتي تتيح لنا بناء تصوُّر عن فيلسوف حاول أن يختبر أفكاره في مرجل الواقع المشخَّص، فزار مختلف البلدان في حوض المتوسّط، واحتكّ بشعوب بدائية أتاحت له، باعتباره فيلسوفاً ينتمي إلى الحضارة الهلنستية، فرصة الاقتراب من الأفعال المجرَّدة، ممثَّلةً في أكثر الشعوب بدائيةً في أوروبا، ذلك الزمن.

وُلد ‘بوسيدونيوس’ في مدينة أفاميا، في الشمال الغربي من مدينة حماة السورية، في عائلة غنية ومثقّفة، أحسنت تربيته وتعليمه، رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها سورية في ذلك الوقت، إذ كانت تعاني من حرب أهلية، تركت البلاد في فوضى أتاحت لعصابات القراصنة الكيليكيّين والكريتيين خطف الشباب وبيعهم في أسواق روما وصقلّية وغيرها من حواضر العالم الروماني.

الظروف الصعبة التي كانت تعيشها سورية في ذلك الوقت، إذ كانت تعاني من حرب أهلية، تركت البلاد في فوضى أتاحت لعصابات القراصنة الكيليكيّين والكريتيين خطف الشباب وبيعهم في أسواق روما وصقلّية وغيرها من حواضر العالم الروماني.

ورغم هذه الظروف الصعبة، أكمل ‘بوسيدونيوس’ تعليمه في مدينته، قبل أن ينتقل إلى أثينا ليدرس الفلسفة في أكاديميتها، ثمّ إلى جزيرة رودوس اليونانية ليؤسّس مدرسة فلسفية فيها، ويعيش هناك بقية حياته.

استحواذ غربي:

ربما بسبب عظمة شخصيته، كان من الصعب على دارسيه المعاصِرين في الجامعات الغربية نسبته إلى سورية، بل ثمّة تأكيد مبالَغ فيه على أصوله اليونانية المنحدرة من متقاعدي جيش الإسكندر، رغم أنه لم يتحدّث عن ذلك في كتبه، بل هو مجرّد استنتاج مبني على تفسير ربما هو خاطئ لأحد نصوصه.

كمثال على ذلك، جعل الكاتب الأميركي “فيليب فريمان” (1961)، صاحبُ كتاب “الفيلسوف والكاهن السلتي”، ‘بوسيدونيوس’ حاقداً على مدينته، كارهاً لها، معتمداً في ذلك الحكم القاسي، على اقتباس معزول عن سياقه، يسخر فيه من محاربي مدينته أفاميا. ولو أمعن ‘فريمان’ النظر في الظروف التي كانت تعيشها سورية في ذلك الوقت لعذر ‘بوسيدونيوس’، ولَتفهَّم سبب سخريته من مقاتلي مدينته الذين كانوا يتوجّهون إلى المعركة “بسكاكين ورماح صدئة، وحمير محمَّلة بالأطعمة، ودنان النبيذ، والآلات الموسيقية؛ كأنهم ذاهبون إلى إحدى الحفلات”.

من المفهوم أن يحرص فريمان، ابن الثقافة الغربية، على نسبة شخصية عظيمة مثل ‘بوسيدونيوس’ إلى الحضارة اليونانية، على اعتبار أنّ الغربي المعاصر هو الوريث الحصري لتلك الحضارة العظيمة، ولكن كان حريّاً به أن يدرس الظروف الموضوعية التي تجعل الشخص يسخر من بني جلدته، وهو يراهم خانعين تدبّ الفوضى في أوصال بلدهم، وهم لا يفعلون شيئاً حيال ذلك. فالسخرية، والحال كذلك، ليست نابعة من شعور باحتقار الذات، بل هي نوع من التبكيت الناتج عن الغضب من هذا الحال المزري، الراغب في أن يكون الحال غير ما هو عليه.

من أثينا إلى رودوس:

انتقل ‘بوسيدونيوس’ في العشرين من عمره إلى أثينا ليدرس الفلسفة الرواقية على يد الفيلسوف رودوسي الأصل “بانيتيوس”. وبعد حوالي خمس سنوات مات أستاذُه، فقرّر الرحيل إلى مسقط رأس أستاذه، ليؤسّس مدرسة فلسفية فيها، ويحصل على مواطَنة هذه الجزيرة، وهي مواطَنة أهّلته لأن يصبح أحد أعضاء مجلس حكّام الجزيرة.

قام ‘بوسيدونيوس’ في تسعينيات القرن الأول قبل الميلاد برحلة طويلة طاف فيها حول البحر الأبيض المتوسّط، وتوغّل في بلاد الغال، ووضع كتاباً حول السلتيين، يُعدّ المصدر الأهمّ عن هذه القبائل التي كانت تعيش حياة بدائية، كما يُعد فيلسوفُنا المصدر الأهم عن عادات الكثير من شعوب العالم في ذلك الوقت. وتشهد على ذلك الاقتباسات الكثيرة عنه التي احتفظ بها المؤلّفون اللاحقون أمثال “ديودور الصقلي” (90 – 30 ق.م)، و’سترابون’ (64 ق. م – 24م)، و’تاسيتس’ (55 – 120م) في كتبهم.

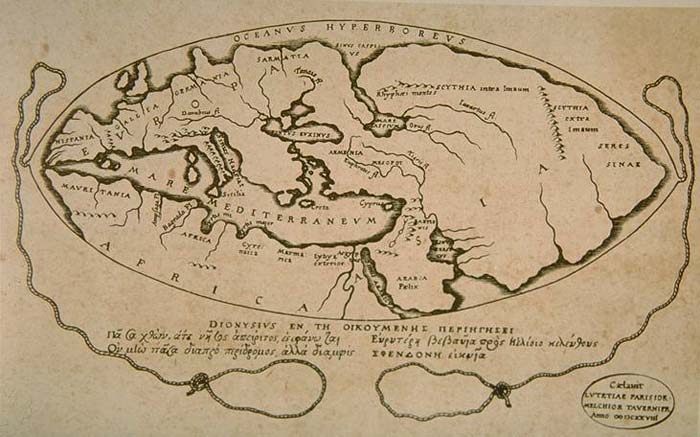

تُنسب إلى ‘بوسيدونيوس’ أوّل خريطة للعالم، وقد أُعيد رسمُها في القرن السابع عشر بالاعتماد على ما كُتب عنها، حيث كان أوّلَ من قال: “إنّ السفر من اليونان باتجاه الغرب يؤدّي في نهاية المطاف إلى الهند”، على اعتبار أنّ الأرض كروية، كما حدّد محيط الارض بـ 24 ألف ميل، وهو قياس اعتُمد لمدّة 1500 عام، وأيضاً هو أول من قاس حجم القمر، والمسافة بينه وبين الأرض والشمس، وتحدّث عن رابط بينه وبين ظاهرة المدّ والجزر. وثمّة حفرة على القمر أطلق عليها العلماء المعاصرون اسم ‘بوسيدونيوس’.

قال: “إنّ السفر من اليونان باتجاه الغرب يؤدّي في نهاية المطاف إلى الهند”، على اعتبار أنّ الأرض كروية، كما حدّد محيط الارض بـ 24 ألف ميل، وهو قياس اعتُمد لمدّة 1500 عام، وأيضاً هو أول من قاس حجم القمر، والمسافة بينه وبين الأرض والشمس، وتحدّث عن رابط بينه وبين ظاهرة المدّ والجزر. وثمّة حفرة على القمر أطلق عليها العلماء المعاصرون اسم ‘بوسيدونيوس’.

فيلسوف شاعر:

كان فيلسوفنا أحدَ معلّمي الخطيب والسياسي الروماني الشهير “شيشرون”، والذي وصفه في أحد مقالاته بأنه معلّمه وصديقه العزيز. ومع تشعُّب اهتماماته الرياضية والفلكية والفيزيائية والجغرافية، تبقى الفلسفة هي محور اهتماماته؛ فكلُّ العلوم والفنون الأُخرى التي انشغل بها كانت لخدمة فلسفته الرواقية، بما في ذلك قصيدته اليتيمة “دعوة للنسيان”، التي أثّرت عميقاً في الشعر العالمي وما زالت تؤثّر حتى اليوم، حتى أنّ الشاعر ايليا ابو ماضي أعاد صياغتها في قصيدة بعنوان “الطلاسم”.

يقول ‘بوسيدونيوس’ في قصيدته، كما ترجمها “إحسان الهندي” في كتابه “شعراء سورية في العصر الهلنستي”: “لماذا وُلدتُ؟ ومن أين أتيتُ؟ ولمَ أنا موجود الآن؟ لست أدري. وكيف لي أن أعلم شيئاً وأنا لا شيء؟ ومع ذلك وُلدتُ، وسأعود ثانية إلى العدم. لا شيء أنا، كذا الإنسان حيثما وُجد، فاملأ الأقداح إذن ودعنا ننسَ، فبالنسيان والنسيان فقط نهزم بؤس هذا العالَم”.

أمّا فكرته الفلسفية المحورية التي كان يؤمن بها ويدافع عنها، فهي فكرة الترابط العضوي للكون بمجمله، من السماء إلى الأرض، بما في ذلك الآلهة والإنسان ذاته. وهذا يعني في ما يعنيه أنّه رائد فلسفة وحدة الوجود التي نضجت على يد “أفلوطين المصري” (205- 270م)، بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون، وهي الفكرة التي وجدت طريقها إلى الكثير من الفرق الإسلامية، وخصوصاً الصوفية.

في بلاد الغال:

يحتلّ كتاب ‘بوسيدونيوس’ المفقود عن “الشعب السلتي في بلاد الغال (فرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، وأجزاء من ألمانيا، وهولندا)”، مكانة مميَّزة في تاريخ المؤلَّفات الإثنوغرافية، ولكنه يتفوّق عليها جميعاً بأنّه كتاب وضعه فيلسوف؛ ترتقي ملاحظاته إلى مرتقى الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة التي يشرف عليها أكاديميون يعرفون تماماً ماذا يكتبون. وقد شكّلت مادّةُ هذا الكتاب المتوزّعة في كتب “سترابون”، و”ديودور الصقلي”، وغيرهما مادّةً للعديد من المؤلَّفات البحثية المعاصرة التي قارنت بين تلك الاقتباسات، ودرست التعديلات المحتملة في فقراتها، كما نقّبت عن الاقتباسات غير المنسوبة إلى المؤلّف، والتي ظهرت في كتب مؤلِّفين آخرين.

يبدو ‘بوسيدونيوس’، في كتابه عن السلتيين، وكأنه يبحث عن الأصول الأُولى للأفعال البشرية، فيبدأ بالحديث عن جغرافية المكان، مُحاولاً تتبُّع تأثير الطبيعة والمناخ على الإنسان، وتجده لا يتردّد في ربط بعض صفات الإنسان السلتي بالدببة، على اعتبار أنهما يعيشان المناخ البارد ذاته.

يقول: “في الشتاء، حين تكون السماء ملبَّدة بالغيوم، يهطل الثلج بغزارة وعمق وبدلاً من المطر، بينما في فترات الصحو يتشكّل الجليد والصقيع، وهو ما يتسبّب في تجمُّد الأنهار، وتشكيل جسور طبيعية يمكن لجيوش مؤلّلة أن تعبر عليها، جنباً إلى جنب مع أمتعتها وحيواناتها وعرباتها المحمَّلة. تتدفّق العديد من الأنهار الكبيرة عبر بلاد الغال، وتجري تياراتها بشكل متشابك عبر السهول، بعضها يتدفّق من بحيرات مجهولة العمق، والبعض الآخر من ينابيع لها روافد في الجبال، تصبّ في نهاية المطاف في البحر الخارجي (المحيط الأطلسي)، والبعض الآخر في البحر الداخلي (البحر المتوسّط)، وأكبر هذه الأنهار نهر الرون، الذي يصبّ في بحرنا“.

ونجد أن ‘بوسيدونيوس’ يستخدم مصطلح “بحرنا” للتعبير عن البحر الأبيض المتوسّط، وربما هو أوّل من استخدم هذا الاسم للبحر المتوسّط، وقد غدا الاسمَ الروماني خلال فترة الإمبراطورية. ومن سخريات القدر أنّ القوميّين الإيطاليّين في القرنين التاسع عشر والعشرين وجدوا في هذا الاسم مدخلاً لتشريع غزوهم الاستعماري لبعض الدول المطلّة على هذا البحر، ومنها ليبيا.

الطقس والمزاج:

ويربط ‘بوسيدونيوس’ بين برودة الطقس الشديدة في بلاد الغال، وبين مزاج أهلها الميّال إلى الولع بشرب الخمرة، ويشير إلى ظاهرة الرياح الشمالية العاتية الغريبة بشكل خاص هناك، وهي رياح عنيفة قادرة على تحريك الحجارة عن الأرض وقذفها بعيداً، ويضيف أنّ تلك الرياح كانت قادرة على نزع الأسلحة من الأيدي، أو الملابس عن مرتديها وهم على ظهور خيولهم. وفي ذلك يقول: “بما أنّ محاسن المناخ تفسدها البرودة الزائدة، فإنّ الأرض غير قادرة على إنتاج النبيذ وزيت الزيتون، وبالتالي فإنّ الغاليّين، الذين حُرموا من هذه المتع، تجدهم قد استخلصوا مشروباً من الشعير يُسمّى “زيثوس (بيرة)”، يخلطونه بأقراص العسل، وينتج عنه مشروب مُسكِر”.

ويعود ليؤكّد أنّهم مُغرَمون جدّاً بالنبيذ الذي يجلبه التجّار، ويشربونه صرفاً غير مخلوط، ورغبتهم الشديدة به تجعلهم يشربونه بإفراط جشع، وعندما يسكرون، يقعون في حالة ذهول، أو في مزاج مجنون. وبالتالي فإنّ التجّار الإيطاليّين، وبسبب حبّهم المعتاد للربح، ينظرون إلى ولع الغاليّين بالنبيذ باعتباره كنزهم الدفين”.

ويصف لنا كيف ينقل التجّار الإيطاليّون النبيذ إلى بلاد الغال في قوارب تعبر الأنهار، أو في عربات تنهب السهول، ويقول إنهم يتلقّون مقابل ذلك ثمناً باهظاً بشكل لا يُصدَّق، فالجرّة الواحدة من النبيذ تعادل عبداً يقدّمه السلتيون ثمن شرابهم.

ولعٌ بالذهب:

ومن الأمور التي تلفت نظر ‘بوسيدونيوس’ في السلت الغاليين؛ ولعهم بالذهب وإعراضهم عن الفضّة، وهي ظاهرة استحقّت منه التأمّل، فهم، يلبسون الأساور على الرسغين والذراعين، ويزيّنون أعناقهم بحلقات سميكة من ذهب خالص، كما يرتدون خواتم ذهبية رفيعة، والبعض منهم يرتدي سترات من الذهب الخالص. أمّا تبجيلهم للآلهة فيتمّ عبر الهبات الذهبية، ففي المعابد والأضرحة المقدَّسة في جميع أنحاء البلاد، يضعون كمّيات كبيرة من الذهب كتقدمات للآلهة. ويلاحظ أنّ الغاليّين لا يمسونها بسبب تبجيلهم آلهتهم، على الرغم من ولعهم غير العادي بالمال، كما يقول.

وبعد بحث وتأمُّل حول سبب وفرة الذهب لديهم، يجد أن الطبيعة هي السبب في ذلك، من دون وجود صعوبات في التعدين، فالأنهار، وهي تسير في منحنيات متعرّجة، تُشكّل ضفافاً وهي تنحدر عبر تعاريج الجبال، فتمتلئ تلك الضفاف بالتبر الذي يسهل جمعه عبر عمليات غسل متكرّرة تُخلّصه من بقايا الأتربة، ثم يلقونه في أفران للصهر، فتخرج هذه الكميات الكبيرة من الذهب الذي يحارون كيف يتصرّفون فيه. فيكدّسونه بكمّيات كبيرة، ويستخدمونه للزينة الشخصية، نساءً ورجالاً.

عادات وأخلاق:

يُفرد ‘بوسيدونيوس’ فقرة طويلة لوصف هيئات السلتيين، فيقول إنّهم طوال القامة، بيض البشرة، وشعرهم أشقر، ولكن ليس اشقراراً طبيعياً، بل ناتج عن استخدام مواد صنعية لتشقيره، ربما من أهمّها الليمون، كما يقول. ويشبّه طريقة شبك شعورهم الطويلة إلى الخلف، بعُرف الحصان. ويقول إنّ الرجال الغاليين يحلقون لحاهم، والبعض منهم يُبقون على ذقن قصيرة، بينما النبلاء يحلقون الخدَّين لكن يدعون الشارب ينمو بحرّية ليُغطّي الفم. أمّا طريقة تناولهم للطعام والشراب، فهم يجلسون على الأرض، على جلود الذئاب أو الكلاب، ويأكلون قبل أطفالهم الصغار من الأولاد والبنات، وإلى جانبهم مواقد تشتعل فيها النيران عليها مراجل وأوعية تحتوي على قطع كبيرة من اللحم. ويستعيد ‘بوسيدونيوس’ في هذه المناسبة مقطعاً لشاعر الإغريق الملحمي “هوميروس” يتحدّث عن غزو بطل الإلياذة “هيكتور” لقبائل البرابرة الذين يقدّمون له ظهراً كاملاً من شاة.

ويرصد ‘بوسيدونيوس’ ظاهرة المساواة بين الرجال والنساء في ذلك المجتمع، وهي ظاهرة ستبدو غريبة لابن الحضارة الهلنستية، التي كانت تُميّز بين الرجال والنساء، وتعتبر الرجال مفضَّلين على النساء على الصعد كافة، ولذلك تجده يعزو سبب المساواة بين الرجال والنساء عند السلتيين إلى عامل القوّة التي يتساوى فيها الجنسان: “لا تتساوى نساء الغال مع أزواجهن في المكانة فحسب، بل يتنافسون أيضاً في القوة. قبائلهم الأكثر وحشية هي تلك الموجودة في الشمال، وتلك المتاخمة لسكيثيا، ويقول الناس إن بعضهم من أكلة لحوم البشر، تماماً مثل البريطانيّين الذين يعيشون في الجزيرة المسمّاة “إيريس (أيرلندا)”. لكن شجاعة ووحشية هذه القبائل غدت سيّئة السمعة، ولذلك يؤكّد البعض أنهم هم الذين اجتاحوا آسيا بأكملها في العصور القديمة، تحت اسم “السيميريين”، وكان هدفهم منذ العصور القديمة ممارسة القرصنة في أراض أجنبية وازدراء البشرية جمعاء”.

ويعدّد ‘بوسيدونيوس’ سلسلة الفظائع التي ارتكبوها عبر التاريخ، فهم الذين استولوا على روما، وهم من نهبوا معبد “دلفي” في اليونان، وهم الذين فرضوا الجزية على الأوروبيّين، وهم الذين دمّروا أخيراً العديد من الجيوش الرومانية العظيمة. ويقول إنهم، وانسجاماً مع وحشيتهم، يمارسون معصية غريبة في تضحياتهم. إنّهم يحتفظون بالمجرمين في سجن لمدّة خمس سنوات ثم يوزّعونهم على آلهتهم، كما أنّهم يُضحّون بأسرى الحرب كقرابين تكريماً لآلهتهم. ولا تسلم منهم حتى الحيوانات التي تقع في الأسر، فهم يحرقونها في محرقة واحدة مع الأسرى، أو يجبرون الأسرى على قتل أو تعذيب بعضهم البعض.

عادات غريبة:

ويشير في معرض تعداده لعاداتهم الغريبة إلى شغفهم الكبير بالذكور، رغم جمال نسائهم، حيث يلاحظ أن الرجال ينامون مع بعضهم البعض وليس مع النساء، أمّا العذرية فيُبدي دهشة كبيرة في أنّها لا تعني لنسائهم ولرجالهم شيئاً، ولا يوجد عار في قاموسهم، حين تمنح المرأة عذريتها لرجل بلا مبالاة، بكل حرية.

ويستطرد ‘بوسيدونيوس’ أيضاً في تعداد عاداتهم الغريبة في القتال، واحتقارهم الموت، إلى درجة خوضهم المعارك عراة إلّا من الزنار، فعند المواجهة يلوّحون بثلاثة من الأسلحة أمامهم لإرهاب خصمهم. وعندما يَقبل شخص ما تحدّيهم في المعركة، فإنهم يتلون بصوت عالٍ بطولات أسلافهم، ويعلنون عن مؤشّرات شجاعتهم، ويقطعون رؤوس الأعداء ويعلّقونها بأعناق خيولهم. أمّا الغنائم الملطَّخة بالدماء فيوزّعونها على الأشخاص الذين يحضرون لاستقبالهم وهم يؤدّون أنشودة النصر، ويعلّقون على أبواب بيوتهم رؤوس أعدائهم. أمّا الأعداء المميَّزون؛ فيحنّطون رؤوسهم في زيت الأرز، ويحفظونها بعناية في صندوق، ويعرضونها بفخر للغرباء.

* كاتب وباحث سوري فلسطيني

المصدر: العربي الجديد

التعليقات مغلقة.