صقر أبو فخر *

ظهر مصطلح “عصر النهضة” في العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر، ليشير إلى التحولات التي أعقبت “عصر الانحطاط الذي بدأ يخيم علينا غداة سقوط بغداد في أيدي جيش هولاكو عام 1258. ومع أن هذا المصطلح أثار اعتراضاتٍ شتى، إلا أنه استقرّ في الأذهان على أنه الحقبة التي ظهر فيها أعلام كبار، أمثال رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وبطرس البستاني وشبلي الشميل وفرح أنطون وسلامة موسى وأحمد لطفي السيد وأحمد أمين ومنصور فهمي وقاسم أمين وعلي عبد الرازق وعبد الرحمن الكواكبي وفرنسيس المراش وأديب إسحق وأحمد أبو خليل القباني وطه حسين وغيرهم. وأرى نفسي هنا، في هذا الميدان، مشتبكاً مع تلك الفكرة، لاعتقادي أن مصر والشام لم تشهدا في تلك الحقبة أي حركة نهضوية راديكالية عميقة الجذور، بل شهدت محاولات إصلاحية قادها مفكّرون متنورون متأثرون بفنون أوروبا وآدابها وأفكارها. وقد استهوت فكرة الإصلاح جماعات دينية شتى زعمت أنها إصلاحية أو إحيائية. وكانت تقصد بالإصلاح تنقية الدين من البدع الضالّة والمضللة، والعودة به إلى الأصول الأولى الصافية.

ما هذه البدع؟ إنها الحداثة والديمقراطية والعَلمانية والحكم بموجب الدستور، لا بموجب الشريعة. وقد وضعت تلك الجماعات السلفية نفسها في مواجهة ضارية مع العصر ومع الإصلاح النهضوي الحقيقي. وفي هذا السياق، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين في سنة 1928 على خطى الحركة الوهابية التي أسّسها في القرن الثامن عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي، وعلى منوال الحركة المهدية في السودان التي أسّسها محمد بن أحمد المهدي، والسنوسية في ليبيا التي أسّسها محمد بن علي السنوسي في القرن التاسع عشر. وكانت غاية الإخوان المسلمين التصدّي للحداثة الليبرالية التي راحت تنتشر في مصر غداة ثورة 1919، وفي الشام بعد الإصلاحات العثمانية. وقد وقف الإسلاميون ضد “النهضة”، لأنهم اعتبروا أفكارها استعمارية ومستوردة وخطراً على الهوية، فكانوا، بهذا المعنى، يجسّدون شوطاً جديداً في مسار انغلاق الفكر العربي؛ ذلك المسار الذي بدأ مع أبو حامد الغزالي عندما اعتقد، واعتقد معظم المسلمين معه، أنهم ختموا العلم ووصلوا به إلى ذروة المعرفة، وأن جميع معارف الوجود محفوظة في نصوص السير والتفاسير والأحاديث والروايات وفتاوى الفقهاء وكلام المتكلمين. وهكذا لفظت الثقافة العربية ابن رشد وابن سينا وطردتهما من نطاقها، فانتصر الحنابلة على المعتزلة في زمن المتوكل، ثم انتصر الغزالي وابن تيمية على ابن رشد. وبهذا المعنى، انتصر المحدّثون على الفلاسفة، ما جعل أبو الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب ينتصرون لاحقاً على شبلي الشميل وفرح أنطون وطه حسين، ويظفرون بالسيادة على عقول الناس.

ولعل هذا الأمر كان من بين أسباب كثيرة جعلت الحال على هذا النحو، فلم يظهر حزب ديمقراطي واحد له شأن في الحقبة الليبرالية. وافتقرت المدائن العربية التي شهدت براعم الحداثة، كالقاهرة ودمشق وبغداد وبيروت، إلى حزبٍ جدّي يدافع عن الديمقراطية والليبرالية، فيما ظهرت أحزاب عدة لا تتبنّى الديمقراطية بعمق، كالأحزاب الشيوعية والأخوان المسلمين والحزب السوري القومي الاجتماعي وعصبة العمل القومي وحزب البعث العربي الاشتراكي. وربما وجدنا أدبيات شتى لتلك الأحزاب تتضمن مقادير معينة من المطالب الديمقراطية، إلا أنها استُخدمتْ في هذا الميدان أداة سياسية ضد السلطات الحكومية، فقد كانت الحريات، لا الديمقراطية، هي ما يلائم نضالها السياسي، ولم تتبنَّ الديمقراطية بصورة عقيدية.

بالتأكيد، كانت هناك أحزاب احترمت بعض قواعد الديمقراطية في الحكم، كالانتخابات وتغيير الحكومات، أي تداول السلطة بين أحزاب قليلة، علاوة على هوامش من حرية الصحافة، تضيق أحياناً أو تتسع، ولكن لم يظهر أي حزبٍ حقيقي يضع الديمقراطية، كشكل للحكم، في رأس غاياته، بما في ذلك حزب الوفد في مصر (أو الأحرار الدستوريون) أو حزب الكتلة الوطنية في سورية (أو حزب الشعب)، أو حزب الكتلة الوطنية الديمقراطي في العراق؛ فهذه الأحزاب لم تكن مكرّسة للديمقراطية والليبرالية، بل للحكم بطرائق مقبولة موروثة عن الانتدابَين، البريطاني والفرنسي.

وللأسف الشديد، إن اضطرارنا اليوم بالذات، إلى مواجهة التيارات الظلامية والتكفيرية بالعودة إلى متنوري عصر النهضة، يشكل أكبر برهان على مدى التأخر المروِّع للفكر العربي، فالمسائل التي أثارها مفكرو التنوير العربي، أمثال فرح أنطون وشبلي الشميّل وقاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي وفرنسيس المرّاش، كان ينبغي أن تكون قد حُسمت منذ زمن بعيد. وأخشى أن تصبح النزعة الماضوية، أي استعادة الماضي، استلاباً فكرياً. وهذه الاستعادة دليل، في أي حال، على خواء الحاضر.

تكمن أهمية فكر النهضة في أنه كان متصالحاً مع الحداثة، وداعياً إلى التقدم، ومناهضاً للتخلف المعرفي والانغلاق الاجتماعي، ومتلائماً مع روح العصر. واليوم، من بين مفكري عصر النهضة، ما زالت كتابات طه حسين تحظى بقيمة نقدية حقيقية، ولا سيما رفضه قبول المسلمات المتوارثة في التاريخ العربي، والدعوة إلى إعادة النظر فيها. وفي المقابل، لا نحتاج اليوم أبداً إلى كتاب رفاعة الطهطاوي الموسوم بعنوان “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”؛ فمعظم الناس زاروا باريس، وما عادوا يحتاجون إلى من يقصّ عليهم رحلته إلى تلك الديار. ولا نحتاج أيضاً إلى كتاب “الساق على الساق في ما هو الفارياق” لأحمد فارس الشدياق، على أهميته في حقبة تأليفه؛ هذه كتبُ متحفية ما عادت ذات فائدة غير فائدتها الأرشيفية. ويبدو أن سؤال شكيب أرسلان المشهور: “لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟” بات ساذجاً جداً اليوم، لأن من غير الممكن، بدهياً، الجواب عن هذا السؤال. فنحن لا نكاد نعرف، على وجه الدقة، لماذا تقدّم الغرب، فكيف نعرف، على وجه مقارب، لماذا لم يتقدّم العرب. إنه سؤال ميتافيزيقي عن قصة مادية تاريخية واجتماعية.

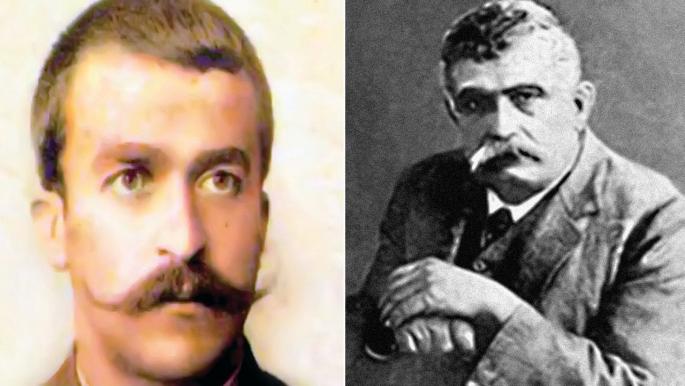

شبلي الشميّل وفرح أنطون:

من أبرز متنوري عصر النهضة العربية اثنان من الشوام: فرح أنطون من طرابلس، وشبلي الشميّل من كفرشيما. وقد تخصّص فرح أنطون بإغلاق الصحف؛ فكان قلمُه هو السبب الدائم في إغلاق السلطات المستبدة الصحف التي تولى تحريرها. وأبعد من ذلك، كان اشتراكياً، وكثيراً ما دعا العمال إلى الاستيلاء على المصانع، مع أنه انتمى إلى حزب الوفد البعيد عن الاشتراكية. وهذا من تناقضاته السياسية. وكان عَلمانياً صريحاً، فدعا إلى تأسيس الدولة على الحرية والمساواة. ورأى أن الدولة لا تستطيع أن تبني مؤسّساتها على الحرية والمساواة، إن لم تكن عَلمانية من بابها إلى محرابها. لكن أهم القضايا التي أثارها فرح أنطون كانت منازعة العلم للدين، فكان واحداً من نفر قليل هزّ الفكر العربي هزّاً عنيفاً لم يماثله إلا دفاع شبلي الشميّل ومعه يعقوب صرّوف وجورجي زيدان وفارس نمر عن داروين في نهايات القرن التاسع عشر. وقد تأثر فرح أنطون بأرنست رينان الذي دعا إلى نقد الكتب الدينية، استناداً إلى العلم وإلى علم التاريخ والعقل. وفي هذا الحقل المعرفي كان فرح أنطون يدعو إلى “الدين الطبيعي”. والدين الطبيعي مصطلح ظهر في أوروبا حين اكتشف العلماء أن النظام والقوانين الطبيعية تتحكّم بحركة الكون بدقة، ووجدوا أن القداسة تكمن في الطبيعة، وليس في غير ذلك. وفي هذا المجال، رفض دعاة الدين الطبيعي معجزات الكتاب المقدّس وقصص الخليقة والخطيئة الأصلية ونهاية العالم وغير ذلك.

وعلى غرارهم تساءل فرح أنطون: كيف يمكن الإنسان أن يصل إلى معرفة الله؟ وأجاب أنه ليس بالصوم والصلاة والتعبد، بل بالدراسة المتصلة والبحث لكشف سر الوجود. والعلم طريق معرفة الله، والحقيقة العلمية أساس الحقيقة الدينية.

ويمكنني، مع بعض الاحتراس، اعتبار فرح أنطون وارثاً للمعتزلة العرب وللملاحدة، أمثال ابن الراوندي وابن سينا وأبو بكر الرازي وأبو عيسى الوراق وعبد المسيح الكِندي. والملاحدة العرب، خلافاً للملاحدة الأوروبيين، لم ينكروا الخالق، بل أنكروا النبوءات، فيما أراد التيار الربوبي Deist الأوروبي تنقية الدين من القصص والعجائب والمعجزات والخوارق والخرافات. ولهذا بحث ذلك التيار عن “حقائق إيمانية يقبلها العقل، ويمكن بناء الإيمان عليها. وقد رفض التنويريون الأوروبيون قصة الخلق التوراتية، وحكاية هبوط آدم وحواء من الجنة، وإيقاف الشمس في الفلك فوق جبعون الفلسطينية، وقصة أهل الكهف.

فرح أنطون غير الراديكالي:

لم يكن فرح أنطون في سجاله مع محمد عبده بعد صدور كتابه “ابن رشد وفلسفته” صلباً تماماً؛ فقد تراجع، وزعم أنه ليس ضد الدين، بل ضد رجال الدين. وكان أقل راديكالية وجرأة من شبلي الشميل الذي لم يتراجع عن أفكاره قط، واستمرّ في دفاعه عن العلم والاشتراكية ونقد الاستبداد، فيما تخلى إسماعيل مظهر عن علمانيته بعد الحملة التي اتهمته بالإلحاد، وأدار منصور فهمي ظهره للعلمانية تحت عسف الجماعات الدينية، واستنكف عن نشر أطروحته التي نال الدكتوراه عليها من السوربون في سنة 1913 والموسومة بعنوان “أحوال المرأة في الإسلام”، ولم يُقيّض لها أن تنشر إلا في عام 1997، أي بعد 84 سنة. وفي السياق نفسه، تخلّى طه حسين عن التشكيك في الشعر العربي وحذف أحد فصول كتابه “في الشعر الجاهلي”، وغيّر عنوانه إلى “في الأدب الجاهلي”، وتخلى عبد العزيز فهمي عن اقتراحاته لإصلاح الخط العربي.

سطوة الجماعات التكفيرية واستبداد السلطات الحاكمة واندثار الأنتلجنسيا الثورية، أدت، في ما أدت إليه، إلى الولوغ في دماء العَلمانيين، فاغتالت عبد الرحمن الشهبندر في سورية (1940)، وأنطون سعادة في لبنان (1949)، ومحمد محمود طه في السودان (1985)، وفرج فودة في مصر (1991).

وقد خاض فرح أنطون معركة فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن التعليم. لكن بعض الدول ما زالت تُخضِع التعليم لجماعات دينية. ويروي المفكر الراحل، جورج طرابيشي، أن الأحزاب السورية اجتمعت بعد إسقاط أديب الشيشكلي في سنة 1954 لإعادة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، وتأليف حكومة جديدة، وعرضت على الإخوان المسلمين الذين شاركوا في إسقاط أديب الشيشكلي أن يختاروا الوزارة التي يرغبون في تسلمها، فأجابوا: لا نريد أي وزارة، وكل ما نريده فرض التعليم الديني في المدارس من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية… وهذا ما جرى. ومنذ ذلك الحين، والتعليم في سورية يتراجع، والتعصب الديني يتزايد.

الإخوان المسلمون، على سبيل المثال، بزعمهم أنهم حركات إصلاحية، يماثلون شكلياً، وإلى حد كبير في المضمون، “الإصلاح” البروتستانتي في ألمانيا الذي سبقهم بأربعمائة سنة، فبروتستانتية مارتن لوثر منعت الرسم والنحت والزخرفة في الكنائس تماماً كما فعلت الوهابية واليهودية والجماعات الإسلامية التقليدية بتحريمها الرسم والنحت وحتى الغناء. وفكر مارتن لوثر يشدّد على العودة إلى حرفية النص الإنجيلي، وإلى اتباع مقولات السلف، تماماً مثل الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي ومجموعات القاعدة والدواعش. ولوثر كان ضد عصر النهضة وفنونه، والعقل لديه “عاهرة الشيطان”، والخلاص لا يكون بالعقل، بل بالإيمان وحده. ومارتن لوثر ليس مصلحاً، بل سلفي أراد تخليص الكنيسة من بعض الطقوس، مثله محمد بن عبد الوهاب. ويقول مارتن لوثر إن معرفة النص المقدس هو الطريق الوحيد إلى الخلاص، وعلى غراره يقول أبو الأعلى المودودي إن على البشر أن يحكموا بموجب النص القرآني، وكل مجتمع لا يُحكم بموجب ذلك النص، مجتمع جاهلي وكافر، وعلى خطاه سار سيد قطب.

* * *

ما عاد المطلوب اليوم في بلادنا العربية المبتلاة بالكراهية الدينية فصلُ الدين عن الدولة، بل إلغاء احتكار الطوائف للأوقاف ومؤسسات الرعاية الطائفية كدور العجزة والمياتم والمستوصفات والمستشفيات وصناديق الخير، فضلاً عن الأحوال الشخصية ومحاكمها. أليسَ هذا الكلام من بنات الخيال؟ ربما. لكن، من سيعلّق الجرس في عنق الهرّ؟ إنه المستنير العادل حتى لو كان مستبداً. وأقصد هنا بعبارة “المستنير العادل” الدولة المستنيرة. وإلا فستبقى حالنا متأرجحة بين النهوض والسقوط مثل رجلٍ في بحيرة يتعرّض لنيران اللصوص؛ فإن صعد هلك، وإن نزل غرق. والمدعو إليه هنا أن ننصتَ إلى فرح أنطون وشبلي الشميل وعبد الرحمن الكواكبي وطه حسين، ونتجاوزهم إيجاباً.

* كاتب وباحث سياسي فلسطيني

المصدر: العربي الجديد

التعليقات مغلقة.